какие строчки поэмы являются лейтмотивом книги про бойца

Тест по литре

Тест по поэме А. Твардовского «Василий Тёркин»

1. Какие слова являются лейтмотивом главы «Переправа»?

а) «Берег левый, берег правый»;

б) «Переправа, переправа!»;

в) «Кому память, кому слава».

а) показать живучесть традиций русских воинов;

б) передать тяжесть пути;

в) вспомнить старых солдат.

3. В чём проявляется мастерство разговорной речи в последней части главы «Переправа»?

а) в диалоге солдат, стоящих в дозоре;

б) в патетической тональности;

в) в правдивой картине войны.

4. Как воспринимается строфа главы «Переправа»:

Переправа, переправа!

Пушки бьют в кромешной мгле.

Бой идёт святой и правый.

Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле.

5. Каким человеком предстаёт Василий Тёркин в главе «О награде»?

а) тщеславным;

б) простым, добрым, жизнерадостным;

в) мечтающим о несбыточном.

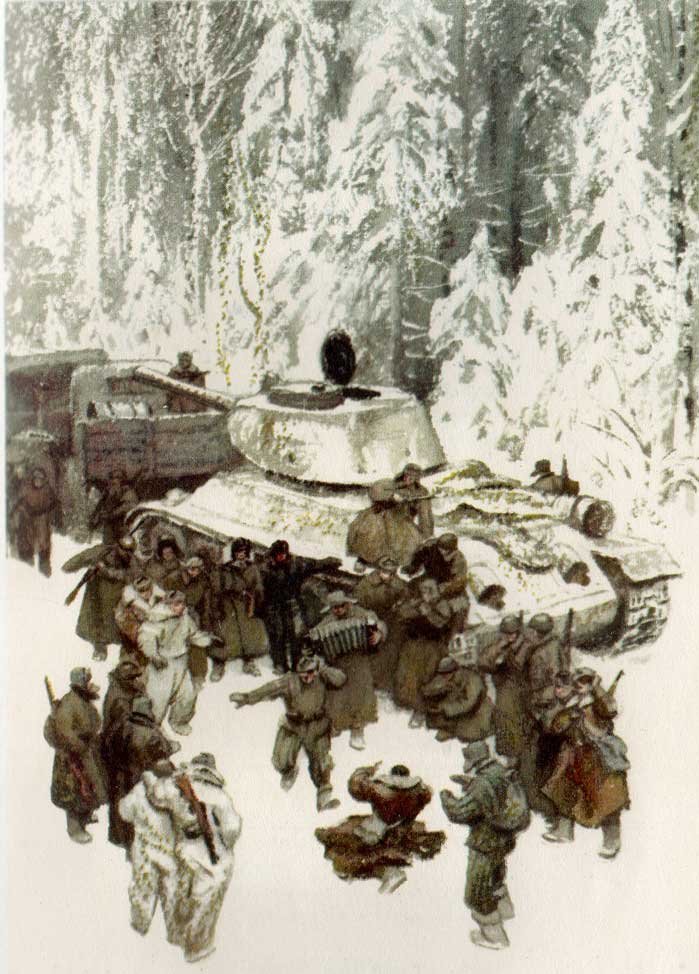

6. Что звучит в главе «Гармонь»?

а) непреходящая печаль о погибших;

б) желание Тёркина поднять настроение товарищам;

в) жизнеутверждающая сила.

7. К чему по своему колориту приближается глава «Два солдата»?

а) к бытовой сказке;

б) к балладе;

в) к очерку.

8. Какой приём использует автор, рисуя образы в главе «Два солдата»?

а) противоречивость;

б) сравнение;

в) сопоставление.

9. В чём раскрывается характер Василия Тёркина в главе «О награде»?

а) в монологе героя;

б) в рассказе о нём кого-то из присутствующих;

в) в рассказе повествователя о нём.

11. Каким можно назвать главного героя поэмы «Василий Тёркин»?

а) исключительным;

б) обыкновенным;

в) заурядным.

12. О чём напоминает автор поэмы Александр Твардовский в строках главы «О войне»?

«…Нынче мы в ответе

За Россию, за народ

И за всё на свете.

От Ивана до Фомы,

Мёртвые ль, живые,

Все мы вместе — это мы,

Тот народ, Россия.

а) об огромных потерях на войне;

б) о вине живых перед мёртвыми;

в) о том, что судьба каждого человека неразрывно слита с судьбой его страны.

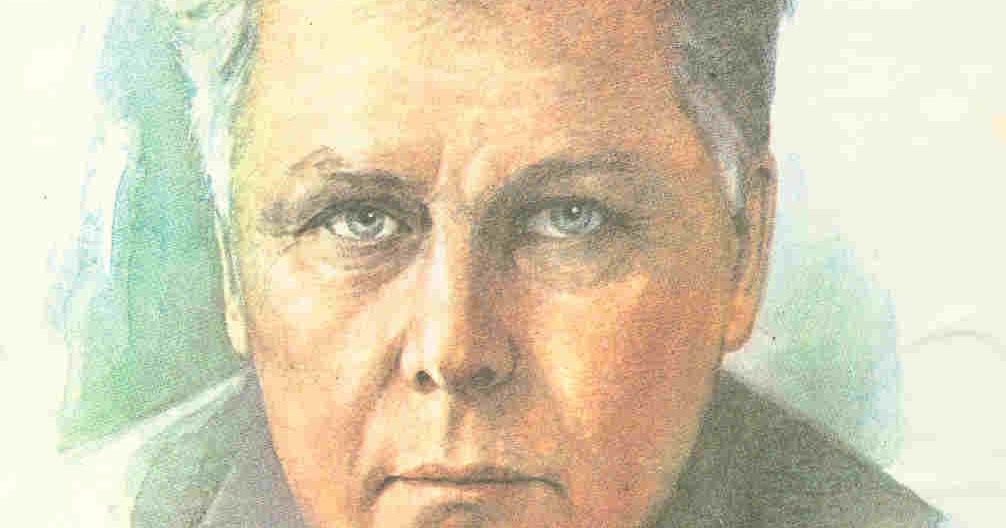

Анализ поэмы «Василий Теркин»

Анализ бессмертного произведения Александра Трифоновича Твардовского «Василий Тёркин». Узнаем факты из истории поэмы, рассматриваем основную мысль произведения, тему и жанр, главных героев (есть ли еще герои в поэме, кроме Теркина?), строфы, размер и рифмовку.

История произведения

Имя главного персонажа поэмы родилось в редколлегии ленинградской газеты «На страже Родины». Василий Теркин придумывался центральным героем небольших фельетонов. Однако спустя некоторое время, герой «вырос» из размера небольших стихов, и Твардовский задумал создать произведение, своим масштабом более подходящее персонажу — поэму.

Первые главы произведения были созданы и напечатаны в 1942 году. Автор создавал поэму на протяжении трёх лет, поэтому произведение публиковалось в газете частями. История Теркина настолько полюбилась читателям, что, когда поэма была окончена, Твардовскому стало приходить множество писем с просьбой создать продолжение произведения.

Замысел истории солдата Великой Отечественной войны пришёл Твардовскому в то время, когда автор сам участвовал в военных действиях — был военным корреспондентом в русско-финской войне. Настоящие военные события легли в основу поэмы: битва на Волге, переправа через реку Днепр, взятие Берлина.

Тема и жанр

Анализ стихотворения «Василий Теркин» можно начать с разбора темы поэмы. Автор сделал свой выбор в пользу жизни солдат, где есть место не только страшным событиям войны, но и юмору, и оптимизму. Примечательно, что в поэме отсутствует идеологическая подоплёка. Со стороны власти на Твардовского оказывалось немалое давление — автору следовало затронуть в повествовании тему политической партийной значимости, её вклад в победу. Но политика бы разрушила общий тон произведения, и автору удалось отстоять свою позицию и не включать «идеологические строки» в поэму.

Даже без «политических строк» поэма успешно публиковалась во всех главных изданиях, таких как «Правда», «Известия» и «Знамя». Известность стихотворного героя росла, строки декламировали по радио, зачитывали фронтовикам, даже дарили подарочные издания в качестве награды за боевые отличия.

«Василий Теркин» повествует о простых и важных военных моментах: вера в торжество справедливости и победы, героизм простых солдат, сила русского духа. Обычный солдат Василий настолько полюбился читателям, что почти стал настоящим человеком. Люди верили, что где-то действительно живёт такой парень и когда-нибудь можно будет увидеть его и пожать ему руку. Тёркин стал не только воином, но и другом для читателя, его боевым товарищем. Весёлый нрав, оптимизм, подвиги — всё это стало настоящей моральной опорой для бойцов. Главная мысль поэмы — верить в победу и не переставать бороться — была актуальна для настоящих воинов. Твардовскому не удалось бы выразить эту мысль так живо и правдиво, если бы автор сам не прошёл через войну.

Для полного анализа произведения «Василий Теркин» важно определить жанр. Твардовский оценивал жанр своего труда как «книга про бойца», потому что в классические каноны поэмы его работа не вписывалась. Тем не менее «Василий Теркин» — это поэма. Да, поэма особая, затрагивающая проблемы колоссальных масштабов, исключительно самобытная и бессмертная.

Герои и композиция

Структурно произведение состоит из 30 глав, пролога и эпилога. Повествование не «привязано» ни к каким конкретным датам в истории, ни к каким-то конкретным географическим координатам. Описываемые действия происходят во время Великой Отечественной войны на фронтовых дорогах. Именно такая общность времени, места сделали образ Теркина универсальным — такой солдат мог служить в любой части страны, в любой миг военного времени. Говоря словами автора: «У войны сюжета нету», зато есть полюбившийся бессмертный герой.

Композиция поэмы особенна тем, что она вобрала в себя истории, связавшиеся друг с другом образом центрального персонажа. Отличительным композиционным моментом является и присутствие диалогов между автором и героем.

Каждая глава произведения закончена и может считаться отдельным от всей поэмы стихотворением. Такая необычность сцепления частей между собой объясняется очень просто — главы выходили в печать отдельно, и читатели могли пропустить предыдущую или последующую часть.

При анализе поэмы «Василий Теркин» необходимо уделить время центральному персонажу произведения. Кто же этот Теркин? Василий — обычный крестьянин из-под Смоленска, служащий рядовым в пехоте, но благодаря своим героическим подвигам получивший военный орден. Теркин — не конкретный солдат-герой, он — образ русского человека, твёрдого характера, оптимистического воина, сумевшего среди военных баталий отыскать и проявить, где нужно, и сентиментальность, и крепкость духа, и волю к победе, и умение смотреть жизнь позитивно. Это солдат-балагур, однако, в первую очередь, он воин, а значит, борется за людскую жизнь и свободу своей Родины. Как любой живой человек, Василий имеет недостатки и даже боится смерти. Но именно такая «человечность» и делает образ Теркина бессмертным.

При первом же знакомстве с героем мы узнаем про то, что Василий — «парень обыкновенный». Его внешние характеристики скупы: не наделен «отменной красотой», «не высок, не то чтоб мал». Такая «размытость» внешности также способствует обобщению Теркина с простым русским солдатом. Однако у него есть и уникальные черты — герой практически не уязвим, он невредим «под огнём косым, трёхслойным, под навесным и прямым». Конечно, воин получает ранения, но он быстро исцеляется. А в битве ему помогают его верные боевые товарищи. Теркин получал ранение в руку, но от верной гибели его спасли танкисты. А получив ранение в ногу, воин нашел спасение в лице похоронной команды.

Вторая глава «От автора» интересна тем, что Теркин в ней предстает сразу в двух ипостасях: и как реальный солдат, повидавший немало на своём веку, и как литературный персонаж, судьба которого — пережить самого автора.

Не случайна и фамилия героя, ставшая «говорящей». Теркин острый на язык, как терка, но он еще буквально перемалывает все трудности у себя на пути. «Перетерпим, перетрем» — девиз героя и всего русского народа в целом.

Теркин является не единственным героем на страницах поэмы. Подвиги и героические поступки совершают многие, пусть и безымянные персонажи. Так, спасателями являются танкисты, командир, рубивший дрова для своей семьи в свою свободную, для отдыха, минуту, дед и баба, провожающие и встречающие русские войска.

Сильным характером обладает и русская женщина в тылу. Она не только встречает своего мужа, но и его боевых товарищей, провожает на бой родного сына, пишет мужу на фронт оптимистичные письма, чтобы поддержать его в трудную минуту. Эта женщина, как и Теркин, не конкретный персонаж, но образ каждой русской матери и жены. Она получает за свою любовь и трудности награды — это не орден, нет, это лошадь, перина, корова, овечка. Для женщины, что во время войны взвалила на себя все тяготы семейного быта, эти награды стали намного ценнее и полезнее, что любая медаль.

Особого упоминания достойны и обычные девушки — подруги бойцов. С началом войны солдаты покинули своих девушек, а ведь быть с ними рядом — лучшая награда для молодого военного человека. Так, Теркин, которого спасла шапка, данная ему неизвестной санитаркой, хочет ей продемонстрировать свою воображаемую медаль.

Отдельным мотивом выступают и враги наших войск. Они показаны не так подробно, как главный персонаж или русские простые люди, но некоторых Твардовский описывает более конкретно. Например, мы узнаем подробнее о немце, борющемся с Василием врукопашную. Этот неизвестный немец также становится образом всех немцев на войне: он сытый, холеный, заботящийся о себе. Но в данном случае, все эти, по сути своей, неплохие человеческие качества, вызывают омерзение, чувство брезгливости и негодование. Прочие враги достойны лишь жалости и смеха, но никак не страха или почтения.

Особыми героями поэмы становятся и неодушевленные предметы. Это вещи, которые всегда сопутствуют или встречаются на пути герою: шинель, гармонь и кисет, баня, пища и вода.

Основная мысль

Выполняя анализ «Василия Теркина», нельзя забыть упомянуть и об основной мысли произведения. Главным лейтмотивом поэмы становятся праведность сражений за жизнь и свободу своей Родины, святость этой борьбы. В такой непрекращающейся борьбе нужны именно такие люди, как Теркин. Это воины, способные не только дать отпор коварному врагу, но и неунывающие перед сложными жизненными ситуациями, бойцы, преисполненные патриотизмом и верой в победу.

Соблюдая принцип реальности, автор не всегда делает Теркина центральным персонажем, иногда Василий отходит на второй план. Есть в поэме и лирические отступления, и внутренние монологи, и рассуждения автора и персонажей.

Поскольку Твардовский создавал своё произведение в военной обстановке, то и развитие событий в поэме соответствует ходу войны: сначала отступление, затем наступление на врага и, наконец, движение наших войск на Запад.

В это же время показан и «ход» жизни центрального персонажа:

Произведение не имеет окончательного завершенного сюжета, каждая часть сюжетно и композиционно оформлена и завершена. Каждая глава несёт в себе свою мысль, раскрывает мораль, ведь читатели могут не прочитать продолжение поэмы. К тому же, некоторые главы выделяются меж остальных: одни из них представляют собой сюжетные стихи, другие — лирические стихотворения, третьи — героическую балладу.

Твардовский «Василий Теркин»: анализ. Строфы, размер и рифмовка

Особенность построения «языка» поэмы восходит к желанию автора приблизить речь героев к живой разговорной. Почти всё произведение написано четырехстопным хореем. Строфы же имеют различное количество строк (от 2 до 10). Каждая строфа выражает отдельную законченную мысль. Рифмовка чередуется со смежной на перекрестную. Более того, отдельные строки не имеют рифмы вообще или рифмуются по три строки.

Лексика в поэме используется бытовая, изобилует просторечиями. Даже когда мысли героя восходят с серьезным темам, порой кажущимися пафосными, речь Теркина остается простой и понятной.

А. Т. Твардовский, «Василий Теркин»: анализ произведения

«Василий Теркин» занимает исключительное место среди остальных исторических произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Твардовский со знанием дела изобразил в своей поэме детали войны и талантливо передал образ рядового русского солдата.

История создания

Анализ «Василия Теркина» учащийся может начать с истории создания произведения. В своих письмах М. В. Исаковскому Твардовский писал о том, что армия останется одной из его главных тем на всю жизнь. И в этом поэт не ошибся. У группы поэтов в редакции Ленинградского военного округа возникла идея создать серию рисунков, которые рассказали бы о подвигах обычного советского солдата. Кто-то из участников выдвинул предложение назвать главного героя Васей Теркиным. В этом коллективном произведении Твардовский должен был написать вступление, описать самый общий главного персонажа и наметить направление его разговора с читателем.

Так в 1940 году в газете появилось произведение «Вася Теркин». Успех этого героя натолкнул Твардовского дописать рассказ о военных похождениях никогда не унывающего Васи Теркина. В итоге сначала вышла небольшая книжечка под названием «Вася Теркин на фронте». Вместе с Твардовским герой шел тяжелыми дорогами войны. Впервые стихотворение было опубликовано в газете «Красноармейская правда» в январе 1940 года.

С тех пор и до самого конца войны новые главы поэмы публиковались в той же газете, а также в журналах «Красноармеец» и «Знамя». 4 мая 1945 года Твардовский писал:

«. Работа моя заканчивается по совпадению с окончанием войны. Нужно еще одно усилие освеженных души и тела — и можно будет поставить точку»

Так и возникло целостное издание «Василий Теркин. Книга про бойца». Это произведение воссоздает картину фронта, показывает те мысли и переживания, которые возникают у человека на войне. Произведение «Василий Теркин», анализ которого проводится в данной статье, выделяется среди других произведения подобного жанра особой полнотой, а также реалистичностью изображения народной борьбы, тяжких страданий и героических подвигов.

Поэма Твардовского по своему жанру принадлежит к героической эпопее. С одной стороны, произведению свойственна объективность, с другой – оно пронизано живым авторским чувством. Поэма эта своеобразна во всех отношениях. Она развивает традиции реализма в поэзии, а с другой стороны, является свободным повествованием.

Основная тема А. Т. Твардовского – это Великая Отечественная война. Анализ «Василия Теркина» показывает: данное произведение стало одной из ярчайших страниц в его творчестве. Посвящено оно жизни простого народа в условиях фронта. В центре поэмы находится рядовой пехотинец Василий Теркин – выходец из смоленских крестьян. Фактически главный персонаж поэмы олицетворяет собой весь народ. В нем воплотился национальный русский характер. Таким образом, обыкновенный человек становится в произведении символом воина-победителя. Его жизнь изображается Твардовским так, как она есть – в повседневных буднях и героизме, сплетении обыденного с возвышенным. Поэма сильна тем, что показывает истину о войне как об одном из суровейших испытаний, через которые прошел весь народ и отдельно взятые люди.

Анализ «Василия Теркина»: идея

Художественная литература времен Великой Отечественной войны имеет ряд особенностей. Это исторический пафос, а также установка на доступность читателю. Василий Теркин является в данном отношении одним из удачнейших персонажей. Подвиг солдата показан поэтом как ежедневный и тяжелый труд. Герой же, который этот подвиг совершает, – обычный солдат. Именно в том, чтобы защитить Родину и жизнь на земле в целом, и состоит справедливость войны против фашистских захватчиков. Произведение Твардовского стало поистине народным.

Структура произведения

В поэме содержится 30 глав. Их можно условно разделить на три основные части. В четырех главах поэт говорит не о герое, а о войне, о тех горестях, которые выпали на долю простого народа. Роль данных отступлений невозможно преуменьшить, ведь они представляют собой диалог автора напрямую, как бы в обход главного героя.

События, описываемые в поэме

По ходу повествования четкая хронологическая последовательность отсутствует. Автор также и не называет конкретных боев или сражений, но некоторые боевые операции, указанные в произведении, могут быть угаданы: например, отступления советских войск 1941-1942 года, или же битва у реки Волги. Безусловно, читатель узнает в завершающих главах и взятие Берлина.

Есть ли в произведении сюжет?

Анализ произведения «Василий Теркин» показывает, что в поэме, строго говоря, нет сюжета. Но у Твардовского и не было такой цели, как передача хода войны. Центральной главой произведения является «Переправа». В этой части четко прослеживается главная идея поэмы – военная дорога. По ней Теркин вместе с товарищами двигается к достижению своей цели – полной победе над фашистскими захватчиками. А значит, и к новой, светлой жизни.

Краткий анализ «Василия Теркина» демонстрирует: своеобразие композиционного построения книги определяется самой реальностью военного времени. Твардовский в одной из глав замечает :

В поэме действительно нет традиционной завязки. Не отыскать в произведении и кульминации, развязки. Однако анализ «Василия Теркина» по главам показывает, что внутри отдельных частей произведения присутствует свой сюжет. Внутри глав возникают отдельно взятые сюжетные связки. Общее развитие событий, при всей разрозненности отдельно взятых глав, определяется ходом военных действий, ожидаемой сменой ее этапов – от горьких дней поражения до выстраданной потом и кровью победы.

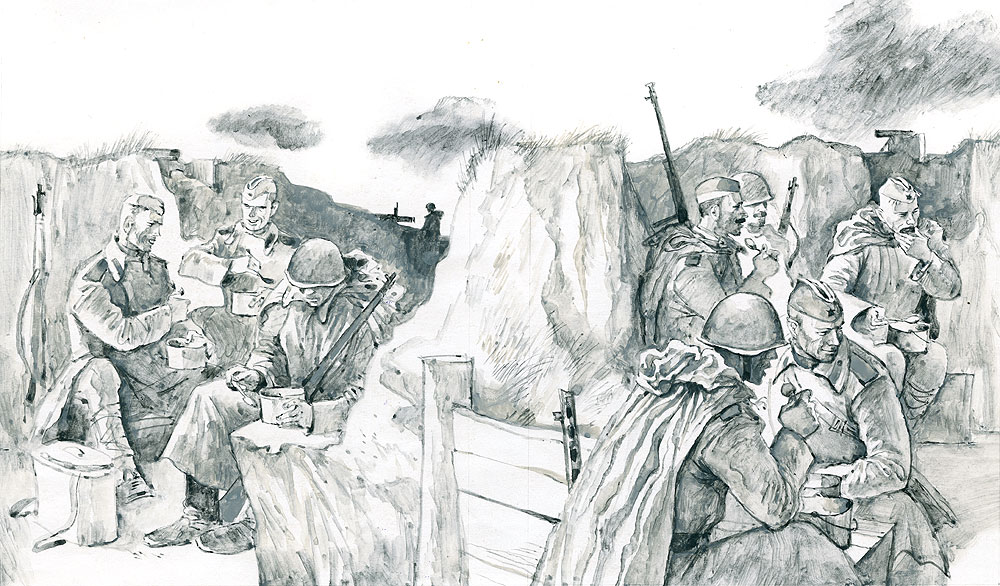

Описание военной повседневности

На страницах произведения Теркин с юмором делится с молодыми солдатами повседневными буднями войны; говорит о том, что с самого начала военных действий принимает в них участие. Три раза Теркин был в окружении врага, один раз ранен. Тяжелая судьба простого солдата олицетворяет собой силу духа, непреодолимую волю к жизни и победе.

Анализ поэмы Твардовского «Василий Теркин» показывает, что сюжетную канву произведения проследить трудно, ведь каждая из глав представляет собой отдельный эпизод. Например, два раза Теркин переплывает холодную реку ради восстановления связи с наступающими подразделениями. Отправляясь на фронт, Теркин приходит в дом престарелых крестьян, помогает им по хозяйству. Пришлось главному герою и вступить в рукопашный бой с немцем. Теркин, с трудом одолев врага, берет его в плен.

Лежа раненным, Василий Теркин беседует со Смертью. Та уговаривает его не хвататься за жизнь. А когда его, наконец, обнаруживают солдаты, то Теркин говорит им:

Я солдат еще живой»

Произведение открывают и завершают лирические размышления поэта. Разговор с читателем позволяет приблизиться к общему миру поэмы «Василий Теркин», анализ которой проводится в данной статье. Заканчивается произведение посвящением павшим.

Поэма отличается совершенно особым историзмом. Условно выделенные в ней три части совпадают с началом, серединой и окончанием военных действий. Поэтическое осмысление позволяет сделать из сухой хроники лирическую летопись событий. Ощущение горести пропитывает первую часть, стойкая вера в победу – вторую. А лейтмотивом заключительной части является радость победы.

Образ главного героя

Проводя анализ стихотворения «Василий Теркин», учащемуся необходимо описать главного персонажа поэмы. Основное действующее лицо произведения – вымышленный персонаж Василий Теркин. Несмотря на все тяготы военной жизни, он сохраняет жизнерадостность, искренность. Образ Теркина является собирательным. В нем есть все то, что характерно для многих простых солдат:

В каждой роте есть всегда,

Да и в каждом взводе».

Однако в Теркине все это воплотилось ярче, самобытнее. Герою свойственна и мудрость, и светлый взгляд в будущее, и выносливость, и терпение, и жизненная смекалка. Основная же черта героя – любовь к своей стране.

Он постоянно вспоминает о своих родных местах, столь дорогих каждому сердцу. Не может не привлекать читателя в Теркине и величие его духа. На поле боя он оказывается не ради удовлетворения воинского инстинкта, а ради сохранения жизни на земле. Все, что вызывает у героя поверженный враг, – это чувство жалости.

Теркин скромен, хотя иногда может и немного прихвастнуть. Читатель имеет возможность наблюдать за Василием в различных ситуациях. И везде можно отметить положительные качества героя. В компании товарищей он веселится, старается поднять дух побратимов. Когда же он идет в атаку, то становится примером для других бойцов, проявляет смелость и находчивость.

«Василий Теркин»: анализ «Переправы»

В море вынесла волна»

Но те, кому было суждено остаться в живых, не теряют силы духа. Несмотря ни на что, идя по кромке тонкого льда, Теркин ведет за собой друзей.

Анализ поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин»

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Анализ поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин»

Своеобразие жизненного материала и творческого замысла, условий написания и бытования поэмы «Василий Тёркин» определили жанровые её особенности, композицию и сюжет. Ведущим началом в «Книге про бойца» является судьба родины и её народа. Поэт не только воспроизводит картину исторической борьбы нашего народа за свободу родины, но раскрывает в конкретных событиях и характерах – это главное достоинство поэмы.

Тёркин – только один из конкретных носителей поэтической идеи произведения. Замысел поэмы, идея, воплощённая в ней, гораздо шире, чем содержание образа Тёркина. В Тёркине Твардовский раскрывает те основные положительные качества русского народа, которые обеспечили победу над врагом. Для раскрытия главной идеи было необходимо широкое отражение больших исторических событий. В соответствии с этой задачей изменялся в процессе работы и сам образ Тёркина, приобретая всё более широкий смысл.

Твардовский поставил перед собой задачу правдиво раскрыть основой смысл и особенности войны и одновременно воплотить в образах конкретное свойство нашего народа, ярко проявившееся в этой битве [6, с.173]. Целостность произведения достигается благодаря органическому единству и взаимообусловленности изображения хода войны и развития главного героя. Поэтический образ родины, проходящий через всю поэму, раскрывается по-разному, в соответствии с особенностями того или иного периода войны, что даёт возможность ощутить живую историю развития событий.

В поэме «Василий Тёркин» показано развитие Отечественной войны – от периода отступления наших войск на восток и до победоносного шествия Советской Армии по Европе.

Действие поэмы начинается примерно со второго года войны, когда враг был разбит под Москвой и в основном приостановлен по всему фронту. Главной задачей, которую ставил перед собой Твардовский, работая над поэмой, было не только запечатлеть исторические события в большом эпическом произведении, но и помочь советским людям на войне, как-то облегчить преодоление трудностей. Поэтому он большое значение придавал шутке, фронтовой по басенке, присказке. Появление героя должно было быть «радостным» и настраивать читателя на восприятие поэмы как произведения глубоко оптимистического. Суровость, трудность фронтовой жизни, по замыслу автора, должна сразу же смягчиться в поэме «шуткой самой немудрой».

В главе «Перед боем» поэт показывает, как советские люди поняли глубину опасности, которая угрожает нашей стране, какие черты характера проявил советский человек и, что явилось главным стимулом в жестокой борьбе народа с врагом. Воины преодолевали трудности и лишения, пробирались к фронту, веря в силу и могущество советской родины. Отсюда и глубочайшая уверенность в том, что:

Срок придёт, назад вернёмся,

Что отдали – всё вернём [1, т.2, с.216].

С реалистической силой Твардовский рисует картину разорения родной земли, беспорядочного отступления наших войск, тяжёлые думы и переживания остающихся в неволе советских людей. С болью рассказывает поэт о худых, голодных, потерявших связь и часть солдатах, пробирающихся на восток. Обобщает этот период войны, поэт со всей прямотой и мужеством делает глубоко правдивый вывод:

То была печаль большая,

Как брели мы на восток [1, т.2, с.189].

Эта правдивость как определяющая черта поэтического повествования на протяжении всей поэмы делает произведения Твардовского исключительно ценным и с точки зрения историко-познавательной.

Вторая глава имеет задачу раскрыть духовный и моральный облик главного героя поэмы Василия Тёркина, который ярко проявится в следующей главе – «Переправа». Главным мотивом первой и частично второй части поэмы является горькое чувство нависшей над родиной опасности и осознание необходимости мобилизации всех духовных и физических сил советских людей на борьбу.

В следующих главах автор настойчиво проводит мысль о единстве и нераздельности судьбы родины и личного счастья.

И бойцу за тем порогом

Прямиком через войну [1,т.2, с.229].

Первая часть поэмы, написанная до декабря 1942 года, то есть до того, когда наши войска приостановили войска противника по всему фронту, правдиво отражает напряжённость битвы именно первого этапа войны, процесс укрепления единства народа, осознания ответственности, которая легла на его плечи. В главах «О себе» и «Бой в болоте» передана высшая напряжённость борьбы. Время действия 1942-1943 годы, то есть период всемирно-исторических боёв под Сталинградом. В главе «О себе», своеобразном лирическом монологе, обращённом к родине, от имени советского человека высказывается вера в то, что час окончательной победы «не за горами», и выражается решимость «вернуть» родину. Если в предшествующих главах победа над врагом была как бы потенциальной –

Будем живы – не помрём.

Срок придёт, назад вернёмся,

Что отдали – всё вернём [1, т.2, с.285].

Здесь уже победа вырисовывается как реальное и близкое дело.

Делая символом великого подвига не битву под Сталинградом, а смертельно трудные бои за некую безвестную деревушку, Твардовский снова и снова проводит мысль о том, что и героические дела, и тяжести и невзгоды проявляются везде одинаково – и в «малом» и в «большом». Принципу типизации в изображении человека соответствует принцип типизации в обрисовке обстоятельств. Как образ простого, непритязательного солдата становится в поэме воплощением народных качеств, так и этот «незначительный» эпизод постепенно перерастает в символическую картину великой исторической битвы, положившей начало новому этапу войны.

Третья часть поэмы уже целиком освящена победоносному наступлению Советской Армии. Прошло то время, когда Красная Армия отбивалась от вражеских войск под Москвой и Ленинградом, под Грозным и Сталинградом. Теперь уже наши войска громили врага в центре Германии.

В поэтическом вступлении в последней части поэмы Твардовский так характеризует этот новый этап войны и тем самым определяет пафос всех заключительных глав произведения:

Вся она – от Подмосковья

И от Волжского верховья

До Днепра и Заднепровья –

Прежде, отданная с кровью,

Кровью вновь возвращена.

Праздник близок, мать Россия,

Оберни на Запад взгляд:

Далеко ушёл Василий,

Вася Тёркин, твой солдат [1, т.2, с.291].

Лейтмотивом поэмы становится мысль о великой исторической миссии советского народа в освобождении не только своей родины, но и народов других стран от фашизма. В третьей части поэмы нашли глубокое поэтическое отражение значительнейшие исторические события последнего этапа войны, начиная с битвы на Днепре и кончая победоносным движением Советской Армии к вражеской столице (главы «На Днепре» и «По Дороге на Берлин»). В структуре поэмы эти главы играют роль своеобразной кульминационной развязки всех событий.

Главная мысль поэмы усиливается рефреном проходящим через всё произведение и определяющим его пафос:

Бой идёт святой и правый,

Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле [1, т.2, с.253].

Образ Тёркина – это подлинно реалистически образ, воплощающий лучшее качество Советского народа. Но многие черты сближают его, безусловно, с героями фольклора. Образ солдата в русском народном творчестве имеет ряд определённых устойчивых черт: выносливость, терпение, всепобеждающий юмор, находчивость; солдат обязательно мастер на все руки – умелец. Глубокое знание народного творчества помогло поэту лучше понять качества советского воина, которые он и воплотил в образе Тёркина.

Твардовский рисует Тёркина не просто как воина. Это мастер-«ухарь», умелец. Таким он предстаёт, например, в главе «Два солдата», когда Тёркин чинит старикам часы и точит пилу

Мастер тихо и печально

Но куда-то шильцем сунул,

Что-то высмотрел в пыли,

Что думаешь – пошли [1, т.2, с.295]!

И такие черты сближают героя с многочисленными образами русских умельцев – волшебников труда, созданными в легендах и сказках. Вместе с тем в нём всегда не трудно заметить черты советского современника. Явно сказочная окраска в описании всего эпизода – и вдруг: словечко «инстру́мент», да ещё в народно-бытовом употреблении; «чудодейственное» во многих сказках «думал, плюнул». Этими, казалось бы, совершенно незначительными штришками поэт как бы «выводит» образ из той полусказочной атмосферы.

В своей статье Ермолаева замечает: «правда поэмы – это правда о душе солдата, о том, что и как переживает он на войне. Для Твардовского главнейшим документом эпохи является душа русского солдата. Настроение, мысль, чувство, слово, заключенные в каждой отдельной главе, «подтверждали и закрепляли» состояние народного духа на том или ином этапе войны. С годами эти главы складывались в своеобразную летопись духовной жизни народа, отражали движение народного самосознания за весь военный период. «Книга про бойца» и в этом смысле явилась историческим произведением о современности» [10, с.4].

А. Твардовский утверждал в своём произведении величайшую ценность жизни нации и народа, также незыблемость извечных национальных, народных, общечеловеческих – идейно-этических ценностей. Своеобразие произведения Твардовского в том, что историческое бытие нации и народа неотрывны у него от исторического существования личности.

Твардовский,А.Т. Собрание сочинений в 6-ти томах. / А. Т. Твардовский. – М.: Художественная литература, 1978.

Т.1: Стихотворения (1926-1940). Страна муравия. Поэма. Переводы.

Т. 2: Стихотворения (1940-1945). Поэмы. Василий Тёркин. Дом у дороги.

Т. 3: Стихотворения (1946-1970). Поэмы. За далью – даль. Тёркин на том свете.

Т. 4: Рассказы и очерки (1932-1959).

Т. 5: Статьи и заметки о литературе. Речи и выступления (1933-1970)

Список научной, критической, мемуарной литературы и словарей

Абрамов, А. М. «Василий Тёркин» А. Твардовского – народная эпопея / А. М. Абрамов. – Воронеж, 1981.

Бессонова, Л.П. Фольклорные традиции в поэмах А.Твардовского / Л.П. Бессонова, Т.М. Степанова // Учебное пособие для студентов гумм. фак. – Майкоп, 2008.

«Василий Тёркин» А. Твардовского – народная эпопея / под ред. А.М. Абрамова, В.М. Акаткина. – Воронеж, 1981.

Выходцев, П.С. Александр Твардовский / П.С. Выходцев. – М., 1958.

Гришунин, А.Л. «Василий Тёркин» Александра Твардовского / А.Л. Гришунин // под ред. Г.В. Степанова. – М.: Наука, 1987.

Гришунин, А. Л. Творчество Твардовского / А. Л. Грушинин, С. И. Кормилов, И. Ю. Искржицкая: МГУ, 1998.