А чохов что сделал

Чохов Андрей

Андре́й Чо́хов (около 1545 — 1629) — выдающийся русский пушечный и колокольный мастер, литейщик.

Более 60 лет работал в Москве на Пушечном дворе, где создал большое количество (по документам известно более 20) тяжёлых орудий, в том числе Царь-пушку (1586). Первые датированные работы Андрея Чохова относятся к 1568 году, последние — к 1629.

Биография

Андрей Чохов имел много учеников, некоторые из них впоследствии сами стали известными пушечными и колокольными литейцами: Проня Фёдоров, Кондратий Михайлов, Григорий Наумов, Алексей Никифоров и другие. Умер Мастер Андрей Чохов в 1629 году.

Примечания

Источники

Полезное

Смотреть что такое «Чохов Андрей» в других словарях:

Чохов, Андрей — Чохов Андрей Дата рождения: 1545 год(1545) Гражданство … Википедия

ЧОХОВ Андрей — (? 1629) русский литейщик, пушечный и колокольный мастер. В 1586 отлил Царь пушку … Большой Энциклопедический словарь

Чохов, Андрей — пушечный мастер времен Феодора Иоанновича. Отлил три пушки в Московском Кремле: Дробовик, или «Царь пушку», в 2400 пудов в 1586 году, «Троил» в 430 пудов и «Аспуд» в 370 пуд. в 1590 году. «Настольный… … Большая биографическая энциклопедия

Чохов Андрей — (? 1629), литейщик, пушечный и колокольный мастер. В 1586 в Москве отлил «Царь пушку». * * * ЧОХОВ Андрей ЧОХОВ Андрей (? 1629), русский литейщик, пушечный и колокольный мастер. В 1586 отлил «Царь пушку» (см. ЦАРЬ ПУШКА). На московском Пушечном… … Энциклопедический словарь

Чохов Андрей — Чохов, Чехов Андрей (год рождения неизвестен ‒ умер между 23.1 и 8.12.1629), русский пушечный и колокольный мастер. Более 60 лет работал в Москве на Пушечном дворе, где создал большое количество (по документам известно более 20) тяжёлых орудий, в … Большая советская энциклопедия

Чохов — Чохов, Андрей Царь пушка Чохова, московский Кремль … Википедия

ЧОХОВ — Андрей (род. в сер. 16 в. ум. ок. 1630) рус. литейщик. Работал в Москве в Пушечном приказе. Отливал пушки, пищали, мортиры и колокола. Первые датированные работы Ч. относятся к 1568, последние к 1629. Наиболее выдающиеся работы Ч. Царь пушка… … Советская историческая энциклопедия

Чохов, Андрей

Андре́й Чо́хов (около 1545 — 1629) — выдающийся русский пушечный и колокольный мастер, литейщик.

Более 60 лет работал в Москве на Пушечном дворе, где создал большое количество (по документам известно более 20) тяжёлых орудий, в том числе Царь-пушку (1586). Первые датированные работы Андрея Чохова относятся к 1568 году, последние — к 1629.

Содержание

Биография

Родился Андрей Чохов около 1545 года.

Совсем юным поступил в учение к известному пушечному мастеру Кашпиру Ганусову. Среди учеников Ганусова лишь Андрей Чохов сумел выдвинуться из массы учеников, выполнявших обычную работу.

Андрей Чохов имел много учеников, некоторые из них впоследствии сами стали известными пушечными и колокольными литейцами: Проня Фёдоров, Кондратий Михайлов, Григорий Наумов, Алексей Никифоров и другие. Умер Мастер Андрей Чохов в 1629 году.

Изображения орудий

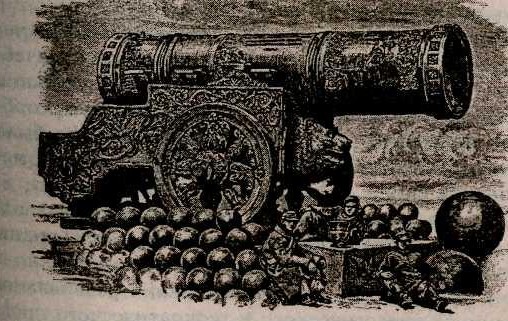

Царь-пушка Чохова, московский Кремль

Осадная пищаль «Скоропея»

Фрагмент ствола (с горельефом) орудия «Скоропея»

Примечания

Источники

Беллетризированная биография

Ссылки

Полезное

Смотреть что такое «Чохов, Андрей» в других словарях:

ЧОХОВ Андрей — (? 1629) русский литейщик, пушечный и колокольный мастер. В 1586 отлил Царь пушку … Большой Энциклопедический словарь

Чохов, Андрей — пушечный мастер времен Феодора Иоанновича. Отлил три пушки в Московском Кремле: Дробовик, или «Царь пушку», в 2400 пудов в 1586 году, «Троил» в 430 пудов и «Аспуд» в 370 пуд. в 1590 году. «Настольный… … Большая биографическая энциклопедия

Чохов Андрей — (? 1629), литейщик, пушечный и колокольный мастер. В 1586 в Москве отлил «Царь пушку». * * * ЧОХОВ Андрей ЧОХОВ Андрей (? 1629), русский литейщик, пушечный и колокольный мастер. В 1586 отлил «Царь пушку» (см. ЦАРЬ ПУШКА). На московском Пушечном… … Энциклопедический словарь

Чохов Андрей — Чохов, Чехов Андрей (год рождения неизвестен ‒ умер между 23.1 и 8.12.1629), русский пушечный и колокольный мастер. Более 60 лет работал в Москве на Пушечном дворе, где создал большое количество (по документам известно более 20) тяжёлых орудий, в … Большая советская энциклопедия

Чохов Андрей — Царь пушка Чохова, московский Кремль Фрагмент ствола (с горельефом) орудия «Скоропея» Андрей Чохов (около 1545 1629) выдающийся русский пушечный и колокольный мастер, литейщик. Более 60 лет работал в Москве на Пушечном дворе, где создал большое … Википедия

Чохов — Чохов, Андрей Царь пушка Чохова, московский Кремль … Википедия

ЧОХОВ — Андрей (род. в сер. 16 в. ум. ок. 1630) рус. литейщик. Работал в Москве в Пушечном приказе. Отливал пушки, пищали, мортиры и колокола. Первые датированные работы Ч. относятся к 1568, последние к 1629. Наиболее выдающиеся работы Ч. Царь пушка… … Советская историческая энциклопедия

Великий русский человек Андрей Чохов — пушечных дел мастер

Русский пушечный и колокольный мастер

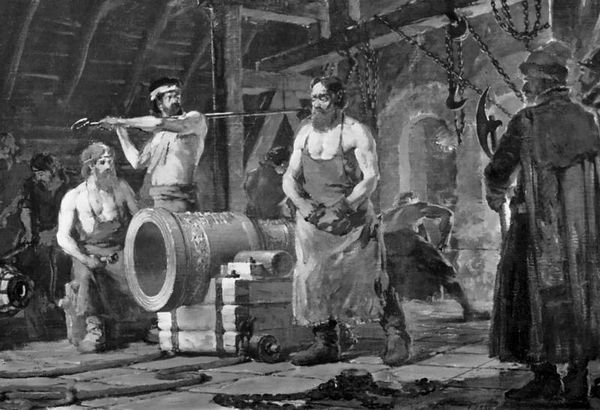

«Андрей Чохов с учениками. 1605 г.». Художник В. Никифоров.

Родился мастер в Курской губернии на реке Реут в семье посадских людей. С ранних лет был отдан в ученики на Московский Пушечный Двор. Его учителями были известные литцы Степан Петров и Кашпир Ганусов. Первое упоминание об Андрее Чохове, как о самостоятельном мастере, относится к 1568 году и связано с литьем пушек, ставшим для него впоследствии основным направлением его деятельности (ведь это был период постоянных войн с татарами, шведами и поляками).

За свою жизнь Андрей Чохов сконструировал и отлил большое количество орудий, большинство из которых не сохранилось. Однако имеются образцы и сведения из различных источников о 30 его артиллерийских орудиях, которые говорят о его непревзойденном мастерстве.

В 1594 году по заказу Бориса Годунова (тогда еще конюшенного) для Троице-Сергиева монастыря отливается благовестник «Лебедь» весом 625 пудов (10 тонн). Для того же монастыря в 1598 году льются колокола по заказу «чернеца Варсонуфея Екимова» и большой благовестник по заказу царя весом 1850 пудов (30 тонн), получивший в дальнейшем название «Годуновский».

«Московский пушечный двор». Художник А.М. Васнецов.

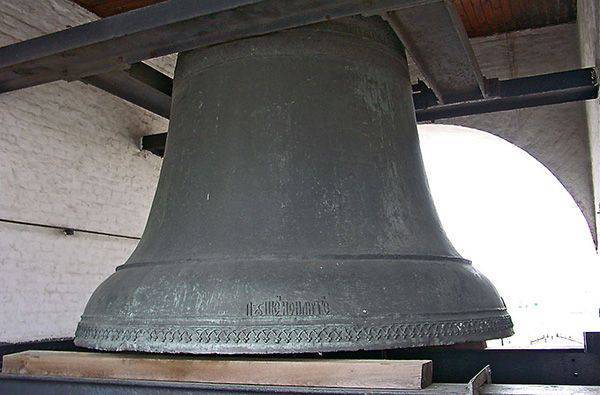

Чохов не перестает лить колокола до самой старости. В 1621 году под его руководством мастером Игнатием Максимовым, сыном Шпилина, отливаются 4 колокола на колокольню Ивана Великого, один из которых весом 100 пудов под название «Глухой» висит там до сих пор.

Надпись на его теле гласит:

«БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ ПОВЕЛЕНИЕМ ВЕЛИКАГО ГДРЯ ЦРЯ И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА ВСЕЯ РУСИИ САМОДЕРЖЦА И ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПО ПЛОЦКОМУ РОЖДЕНИЮ ОТЦА ЕГО ГОСУДАРЕВА И ПО ДУХОВНОМУ ЧИНУ ОТЦА И БОГОМОЛЬЦА ВЕЛИКОГО ГДНА СВЕТЕЙШАГО ПАТРИАРХА ФИЛАРЕТА НИКИТИЧА МОСКОВСКОВА И ВСЕЯ РУСИИ СЛИТ СЕЙ КОЛОКОЛ К СОБОРНОЙ ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ ПРЕЧИСТЫЯ БЦЕ И ВЕЛИКИХ ЧУДОТВОРЦА ПЕТРА И ИОНЫ ЛЕТА 7130 ДЕЛАЛ КОЛОКОЛ ПУШЕЧНОЙ ЛИТЕЦЪ АНДРЕЙ ЧОХОВ.»

Видимо старый мастер считал литье колоколов свое второй профессией, раз подписывался на них пушечным мастером. Название колоколу он дал, возможно, вспомнив на закате свих дней подные места детства. Впоследствии «Реут» называли также «Воскресным», «Полиелейным» или же «Голодарь», т.к. в него благовестили на первой неделе Великого поста.

Орган XVII в. из коллекции Музея истории артиллерии.

Пищаль «Инрог». 1577 г.

Надо иметь ввиду, что в те времена литейный мастер должен был уметь делать все, что относилось к производству пушек и колоколов: проектировать (конструировать) свои изделия ( в том числе и украшения на них), готовить формы для заливки, производить плавку необходимого сплава и заливку изделий и, наконец, осуществлять окончательную обработку и лично их испытывать, отвечая своей жизнью за правильность своих расчетов. В своей долголетней работе Чохов успешно преодолел стереотип ремесленничества. Его изделия отличались не только большими размерами, но и смелым новаторством, великолепным оформлением и изящностью отделки.

Две пушки «Волк» работы А. Чохова 1577–1578 гг.

Более 30 лет А. Чохов был техническим руководителем Пушечного Двора и числился в ведомостях по выдаче жалования 1.

Мортира «Егуп». 1578 г.

В 1607-1621 годах вместе со своим заместителем, тоже замечательным мастером литейщиком Анисимом Михайловичем Радишевским (умер в 1630 году) он осотавил «Устав ратных, пушечных и других дел». После смерти этих двух корифеев единственная должность «пушечного и колокольного мастера», как технического руководителя Пушечного Двора, была упразднена. Отныне литейные работы производились равными между собой пушечными, колокольными и паникадильными мастерами-литейщиками, подчинявшимися непосредственно администрации Пушесного Двора. Это было вызвано тем, что на заводе к этому времени имелось достаточное количество квалифицированных мастеров-литейщиков, многие из которых были учениками Чохова.

«Мортира самозванца» (Лжедмитрия). 1605 г.

В памяти сотоварищей великий мастер оставил хорошие воспоминания своими чисто человеческими качествами, желанием делиться своим мастерством. Благодаря опыту, переданному Андреем Чоховым своим многочисленным ученикам, стали возможны прославленные достижения русских литейщиков в 17-18 веках.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Андрей Чохов: биография, творчество, карьера, личная жизнь

Содержание статьи

Время ученичества

На свет литейщик появился между 1540 и 1545 годами в Смоленске. Сына небогатого торговца отправили учиться грамоте и счету.

После этого этапа обычно подростков направляли к мастерам, где дети обучались ремеслу. В Смоленске возводились крепостные стены, отливались пушки с пищалями. Чохова и отправили в ученики к литейщику.

Из Москвы с известным зодчим Федором Конем прибыли и мастера литейного дела. К Ганусу и определили подростка. Под руководством опытных наставников Андрей выполнял первую работу.

Он отливал пищали. Тогда же начинающий ремесленник получил и первую награду. После завершения работ приезжие с учениками вернулись в Москву. Переезд круто изменил биографию Чохова.

Литейных мастеров селили на месте современной Пушечной улицы. Грозный силами старался укрепить армию. Внимание он уделял артиллерии.

Труды мастера-пушечника

Гигантские пушки были предназначены не только для обороны. Их использовали для впечатления иностранцев, прибывавших в Москву с непонятными целями.

В сентябре 1554 Чохов с Ганусом отлили огромнейшую пушку свыше тысячи пудов. В армию исполинскую мортиру не отправили, оставив напротив кремлевского храма Покрова на рву.

Спустя год рядом с ней появилась вторая пушка также авторства Чохова. На каждой красовалось клеймо с надписью «ученик Чохов». Вместе с учителем он и выполнил последние совместные работы. С 1566 работа проводилась без скончавшегося Гануса.

Отлитые в осень 1566 пушки промаркированы как изделия мастера Андрея Чохова. Его назначили одним из руководителей реконструирования Пушечного двора.

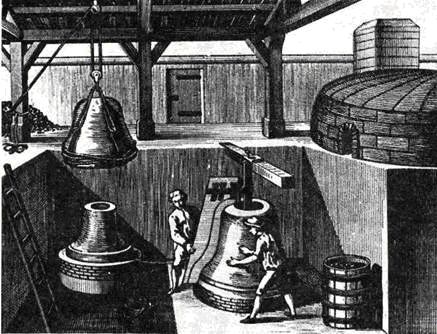

Новый начальник добился обустройства второй печи для литья, расширения территории для обустройства новой литницы для установки пушкоотливочных формы. Процедура отлива начиналось с макета из дерева.

На поверхности модели вырезался орнамент. Дерево обмазывали глиняным с примесью навоза слоем. Дерево удаляли после высыхания глины. Полученную форму помещали в специальную яму, опустив в середину отливки сердечник, обмазанное глиняно-навозной смесью бревно.

Остывшую отливку поднимали наверх, освобождали от глины, ставили на специальные козлы. Поверхность очищали от дефектов, шлифовали внутренний стволовой канал. Обычно мастер руководил деятельностью подмастерьев и учеников, таких, как ранее Чохов.

Новый вид деятельности

По мере приобретения опыта русский отливщик приступил к руководству всем процессом. Им задумывался серьезный вклад в модернизацию технологии, потому и пошел опытный ремесленник в ученики к колокольному мастеру Луке.

С ним Чохов отливал колокола для Спасского монастыря Подмосковья. Но прежде всего мастер оставался пушечным. Есть данные, что в семидесятых Чохов наладил личную жизнь, женился. К началу Ливонской войны было отлито несколько пищалей для Смоленского кремля.

Вместе с другими крупными пушками «Волка» включили в состав особого отряда, оставленного в Ливонии. В боях под Венденом захваченные шведами орудия настолько потрясли командующего, что он распорядился о перевозке трофеев в Вильно.

В зиму 1577 Чоховым была изготовлена самая внушительная пушка осадной артиллерии пищаль с единорогом, названная «Инрог». Литейщик осенью 1578 приступил к работе над новым «Волком». Его сразу увезли к месту боев.

В 1591 его захватили шведы. Оба трофея установили в замке Грипсгольма. Выкупленные при Петре Первом орудия вернули в Россию.

Известнейшие работы

Самым известным творением Чохова стала мортира Царь-пушка с портретом царя Федора Ивановича. Отливка заняла два года и завершилась летом 1586. Для транспортировки на Красную площадь потребовалось двести лошадей, которых запрягали в специально изготовленную Чоховым повозку.

В 1589 мортиру переместили в центр Красной площади, разместив неподалеку от Лобного места. Она простояла там до окончания семнадцатого столетия. Петр Первый распорядился о перевозке орудия в Кремль. Лежащие рядом ядра для стрельбы не предназначались.

Для повышения скорострельности началось производство многоствольных орудий. Их число Чохов решил увеличить, разработав систему для отливки в двух печах одновременно. В 1588 было отлито за одну плавку сто единиц «сорок» С 1587 до 1605 продолжалось наиболее плодотворное для мастера время. Он представил стреляющую осветительными и зажигательными снарядами «огненную пищаль». С конца восьмидесятых мастер перешел к колоколам.

Его первым изделием весной 1594 стал «Лебедь» для Троице-Сергиевой лавры. Далее был гигантский «Иван-колокол» на четыре тысячи пудов. Работал тогда Чохов с учениками. Им даже подавалась челобитная с просьбой отметить «по небрежению» забытого Федора Прохорова.

Несмотря на престижность новой деятельности литейщик колокола подписывал как «пушечный мастер Андрей Чохов». Последними заметными работами стали стенобитные орудия. «Ахиллес» был отлит в 1617.

Стояло орудие на лафете из чугуна, покрытом орнаментом. После был отлит новый «Волк» и более крупный «Кречет» Все изделия выставлены в Кремле. Чохов в последний раз упомянут в конце 1629 года. Далее его имя нигде не значилось.

Творец медных гигантов

Помимо знаменитой Царь-пушки Андрей Чохов создал десятки орудий, составивших цвет русской артиллерии

Биография этого удивительного мастера известна плохо: в допетровскую эпоху даже самый талантливый ремесленник не удостаивался никакого curriculum vitae. Что и говорить — мелкая сошка, даже сама фамилия «Чохов» никакая не фамилия, а отчество: отца звали не то Чох, не то Чех. Родился он между 1540 и 1545 годами, учился у литейщика Кашпира Ганусова на Государевом Пушечном дворе. Ганусов был иноземным мастером, скорее всего, выходцем из Литвы, прибывшим в Москву по приглашению Ивана Грозного. С именем Ганусова связывают отлитый в 1550 году благовестный колокол рекордным весом в 22 000 пудов (около 35 тонн). Он был назван «Лебедем» из-за светлого оттенка металла. Огромный вес колокола потребовал отдельно стоящей деревянной звонницы, поскольку звоновые ярусы колокольни Ивана Великого вмещали лишь колокола весом не более 500 пудов.

Судьба колокола оказалась непростой — в 1571 году Москву разорил и пожег крымский хан Девлет-Гирей: во время разграбления столицы он был поврежден. Чтобы колокол снова «ожил», его требовалось перелить — расплавить и отлить из получившегося металла новый, имеющий ту же форму. Именно эту операцию и доверили ученику Кашпира — Андрею Чохову. Успешно восстановив колокол, Чохов стал главным мастером на Пушечном дворе. Располагалось это основанное Грозным учреждение на месте нынешней Лубянки, примерно там, где сейчас стоит Центральный детский магазин. Именно здесь, среди клубов пара, в страшной жаре, работники заливали металл в глиняные формы, делая в основном артиллерийские орудия и колокола. Чохова по-настоящему прославили первые, а не вторые.

Свою первую пушку мастер отлил в 1568 году, впоследствии во времена Смуты она обороняла Смоленск от польских войск. В том же Смоленске служило и другое отлитое мастером двенадцатифунтовое осадное орудие «Лисица». Всего до нашего времени сохранилось 27 отлитых Чоховым орудий. Названия им принято было давать устрашающие — «Аспид», «Троил», «Инрог» (Единорог. — Примеч. ред.), «Волк», «Лев», «Гамаюн», «Царь Ахиллес». Все эти пушки были, можно сказать, штучным товаром, потому что тогда форму использовали только один раз — пушку извлекали, разбивая ее глиняные стенки.

Отметим, что первые пушки-гиганты начал отливать еще учитель Андрея, Кашпир, ему принадлежала названная по его имени «Кашпирова пушка», крупнейшая мортира того времени, стрелявшая каменными ядрами, каждое из которых весило 20 пудов (320 кг). Длина орудия составляла 4,48 м, вес — 19 300 кг. Кашпир применил прием, который в дальнейшем возьмут на вооружение другие оружейники. Вместо того чтобы делать диаметр казенной части гораздо меньше, чем дульную часть, он уравнял их размеры. Это позволило увеличить прочность казенной части, иначе газы, которым предстояло выбрасывать из дула ядро весом в триста с лишним килограммов, легко могли бы ее разнести. «Кашпирова пушка» открыла «модельный ряд» гигантских пушек — чуть позже московский мастер Степан Петров изготовил мортиру «Павлин», сопоставимую с ней по размеру. Обе пушки стояли на Красной площади, недалеко от места, где велось строительство Собора Василия Блаженного, и были предназначены для защиты москворецких переправ и ближайших подступов к ним. Немецкий посол докладывал императору Максимилиану II Габсбургу, что у русского царя столько орудий и такой «огнестрельный снаряд», «что, кто не видел его, не поверит описанию».

Размерами своими она превосходила «Кашпирову пушку» более чем в два раза: ее длина составляла 5,34 м, наружный диаметр ствола — 120 см. Пушка была предназначена для стрельбы каменными зарядами весом 52 пуда (832 кг). Она поражала современников: в хронике того времени — «Пискаревском летописце» — есть такие строки: «. повелением государя царя и великого князя Феодора Ивановича. слита пушка большая, такова в Руси и в иных землях не бывала, а имя ей Царь». Литая надпись на средней части ствола орудия гласит: «Повелением благоверного и христолюбивого царя и великого князя Федора Ивановича государя самодержца великия Росия при его благочестивой и христолюбивой царице великой княгине Ирине слита бысть сия пушка в преименитом царствующем граде Москве лета 7094 в третье лето государства его. Делал пушку пушечной литец Ондрей Чохов».

Именно в честь Федора Иоанновича пушка и была названа «Царем»: однако со временем это посвящение хилому и слабому умом государю забылось, и название стали связывать именно с размерами пушки.

В конструкции пушки Чохов применил новый прием: отошел от принципа одинакового диаметра дульной и казенной части, сделав последнюю в два раза тоньше первой: 44 см против 92 см, но при этом усилил стенки пороховой камеры до 38 см. После отливки Царь-пушку перевезли на Красную площадь на специальных катках, изготовленных из толстых бревен. Волокли пушку 200 с лишним лошадей, а канаты цепляли к восьми толстым скобам, расположив попарно по сторонам ствола. Поскольку лафета для этого типа пушек в те времена не предусматривалось, ее положили прямо на землю, недалеко от москворецкой переправы.

А послы персидского шаха доносили своему повелителю, что «на площади, у ворот замка стоят две громадные пушки, в которых легко можно поместиться человеку». Поляк Самуил Мескевич, побывавший в Москве в начале XVII века, подтверждал: «Среди рынка я видел мортиру… сев в нее, я на целую пядень не доставал головою до верхней стороны канала. А солдаты наши обыкновенно влезали в это орудие человека по три и там играли в карты под запалом, который служил им вместо окна»». Здесь, конечно, немало явных преувеличений, и все же эти сообщения показывают, какое впечатление произвела на современников пушка.

На склоне лет Чохов создал еще один шедевр, в этот раз для нужд церкви, а не армии: колокол «Реут» — второй по величине на Успенской звоннице Московского Кремля. В переводе с греческого имя, данное этому колоколу, означает «ревун»: он отличается с необычно низким тембром его звучания. Как и Царь-пушка, «Реут» дожил до нашего времени, но в отличие от нее, он не устарел. С 1994 года этот массивный колокол снова используется во время богослужений в соборах Кремля.

Творения Чохова сформировали целую эпоху в развитии русской артиллерии и находились на службе армии вплоть до рубежа XVII–XVIII веков, когда морально устарели, и Петр I приказал переплавить часть из них, чтобы получить столь необходимый для нужд войны металл. К счастью, Царь-пушка этой судьбы избежала. Умер мастер Чохов в 1629 году, передав свои знания доброму десятку учеников — будущих знаменитых пушечных и колокольных литейцев.