А53 9 что такое

Рак шейки матки

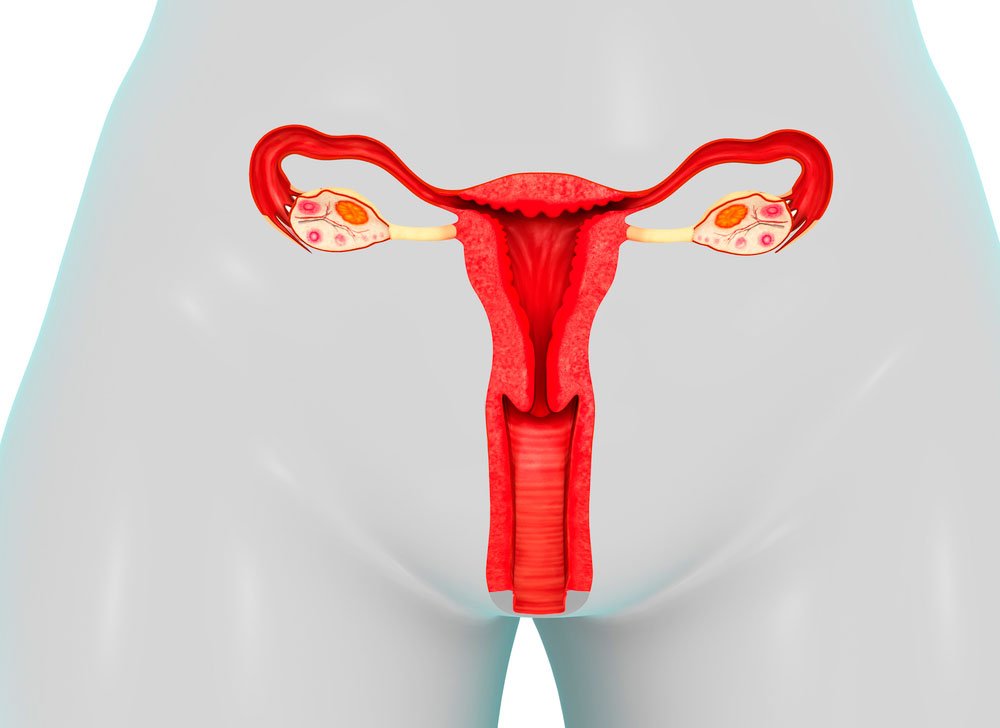

Рак шейки матки — опухолевое образование, имеющее злокачественный характер. Локализуется в области шейки матки. Данная форма опухоли занимает лидирующее место среди всех онкологических заболеваний половых органов. Чаще всего диагностируется у женщин в возрасте 35-55 лет. Согласно международной классификации болезней МКБ-10 рак шейки матки имеет код С53. В зависимости от локализации выделяют опухоль:

Юсуповская больница оснащена современным оборудованием, позволяющим быстро и эффективно диагностировать рак шейки матки даже на ранних этапах развития опухолевого процесса. Лечение онкологических заболеваний проводится согласно последним европейским стандартам. Для этого используются качественные лекарства, отвечающие критериям безопасности.

Риски возникновения рака шейки матки

Врачи выделяют предрасполагающие факторы, наличие которых повышает риск развития рака шейки матки. Среди них:

Мнение эксперта

Рак шейки матки диагностируется у 7 % женщин и 20 % пожилых. Его признаки проявляются уже на начальной стадии. С ухудшением болезни возникает все больше симптомов. Если начать терапию на первой стадии, вероятность успешного избавления от болезни составляет 95 %. За последние несколько лет летальный исход от рака шейки матки снизился втрое. Женщинам старше 40 лет рекомендуется хотя бы раз в год проходить осмотр. Цитологическое обследование относится к наиболее эффективным способам предохранения от рака шейки матки. Также необходимы прививки от ВПЧ.

Диагностика появления опухоли затруднена тем, что нет четких признаков. Выздоровление напрямую зависит от скорости выявления новообразования, поэтому важно в случае появления первых симптомов болезни тут же обратиться в клинику. В Юсуповской больнице благодаря высокотехнологичному оборудованию выявляют рак уже на первых стадиях и оказывают комплексное лечение. После окончания терапии пациентка остается под наблюдением врачей, чтобы вовремя выявить возможные повторные метастазы.

Причины рака шейки матки

Вирус папилломы человека — один из этиологических факторов возникновения рака шейки матки. Возбудитель диагностируется у большинства населения. Половой — основной путь передачи ВПЧ. Его действие заключается в озлокачествлении клеток. В результате мутации происходит распространение опухолевого процесса с развитием рака шейки матки.

Врачи выделяют ряд предраковых состояний. Их несвоевременная диагностика и лечение повышают риск формирования опухоли. Рак шейки матки может возникнуть на фоне:

Для выявления предраковых заболеваний необходимо регулярно посещать врача-гинеколога для профилактических осмотров.

Первые симптомы и признаки

Опасность рака шейки матки заключается в длительном бессимптомном течении. По мере роста опухолевого очага появляются первые клинические признаки. Обнаружить рак шейки матки на ранних стадиях удается в ходе регулярного профилактического осмотра или при обследовании по поводу другого заболевания. Основными симптомами карциномы являются:

Диагностика рака шейки матки

Карцинома шейки матки требует проведения комплексной диагностики. От качества ее выполнения зависит точность диагноза. Юсуповская больница располагает оборудованием, которое позволяет быстро и эффективно установить локализацию опухоли, степень ее развития и прорастания в окружающие ткани. Диагностика рака шейки матки заключается в следующем:

Виды рака шейки матки

Определение вида рака шейки матки необходимо для назначения корректного лечения. По гистологическому строению различают:

Лечение рака шейки матки

Комплексное лечение рака шейки матки включает в себя:

Стадии и прогноз

Определение стадии рака шейки матки необходимо для назначения эффективного лечения. В зависимости от основных характеристик опухоли выделяют:

Стадия 0 (Tis, N0, M0). Раковые клетки не проникают в нижележащие ткани, а находятся только на поверхности шейки матки.

Стадия I (T1, N0, M0). Опухоль не распространяется за пределы шейки матки. Раковый процесс не поражает близлежащие лимфатические узлы.

Стадия II (T2, N0, M0). Опухолевое образование распространяется за предел шейки матки, но не поражает стенки таза и нижнюю треть влагалища.

Стадия III (T3, N0, M0). Рак шейки матки затрагивает стенки таза или нижнюю треть влагалища. При этом поражаются регионарные лимфатические узлы. Метастатические очаги не обнаруживаются.

Стадия IV. Тяжелая стадия, для которой характерно выявление очагов метастазов. Опухоль прорастает за пределы малого таза и поражает близлежащие лимфатические узлы и органы (мочевой пузырь, прямую кишку).

Продолжительность жизни после постановки диагностика рак шейки матки зависит от многих факторов. Среди них:

При обнаружении заболевания на ранних этапах возможно полное выздоровление. К сожалению, установить рак шейки матки на первых стадиях удается крайне редко.

Рецидив и тактика лечения

Частота рецидивов рака шейки матки зависит от характера течения заболевания, стадии, на которой оно было диагностировано. Выполненное лечение играет немаловажную роль, уменьшая риски повторного возникновения заболевания. На ранних стадиях развития рака шейки матки возможно полное выздоровление. Тяжелые стадии часто предусматривают проведение паллиативного лечения.

Тактика лечения рецидивов ничем не отличается от лечения основного заболевания. Врачи ориентируются на локализацию очага, его размеры, стадию развития и степень разрастания в окружающие ткани.

Профилактика рака шейки матки

Для того чтобы минимизировать риск развития рака шейки матки, врачи разработали профилактические рекомендации. К ним относятся:

При необходимости пройти обследование по гинекологии в Москве, рекомендуем обратиться в Юсуповскую больницу. Клиника располагает современным оборудованием. Оно позволяет диагностировать рак шейки матки на ранних стадиях течения заболевания. Индивидуальный подход к каждому пациенту, доступные цены и качественные услуги — преимущества Юсуповской больницы. Для того, чтобы записаться на консультацию, звоните по телефону. Также можно оставить заявку на официальном сайте больницы. Администраторы свяжутся с вами для уточнения деталей записи.

А53 Другие и неуточненные формы сифилиса

А53.0 Скрытый сифилис, неуточненный как ранний или поздний

Скрытый сифилис БДУ.

Положительная серологическая реакция на сифилис.

А53.9 Сифилис неуточненный

Инвазия, вызванная Treponema pallidum, БДУ. Сифилис (приобретенный) БДУ.

Исключен: сифилис БДУ, явившийся причиной смерти в возрасте до двух лет (А50.2).

ПУТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ

– половой (наиболее частый и типичный путь инфицирования; заражение происходит через поврежденную кожу либо слизистые оболочки);

– трансплацентарный (передача инфекции от больной матери плоду через плаценту, ведущая к развитию врожденного сифилиса);

– трансфузионный (при переливании крови от донора, больного сифилисом в любой стадии);

– контактно-бытовой (является редкостью; встречается преимущественно у детей при бытовом контакте с родителями, имеющими сифилитические высыпания на коже и/или слизистых оболочках);

– профессиональный (инфицирование персонала лабораторий, работающего с зараженными экспериментальными животными, а также акушеров-гинекологов, хирургов, стоматологов, патологоанатомов, судмедэкспертов при выполнении профессиональных обязанностей).

Возможно заражение сифилисом грудных детей через молоко кормящих женщин, больных сифилисом. Также к заразным биологическим жидкостям относятся слюна и сперма больных сифилисом с клиническими проявлениями соответствующих локализаций. Случаев заражения через пот и мочу не наблюдалось.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Инкубационный периодначинается с внедрения возбудителя сифилиса через поврежденную кожу или слизистую оболочку и заканчивается появлением первичного аффекта. В среднем продолжительность инкубационного периода составляет от 2 недель до 2 месяцев, этот период может сократиться до 8 дней или, наоборот, удлиниться до 190 дней. Сокращение инкубационного периода наблюдается при реинфекции и при внедрении возбудителя сифилиса в организм из нескольких входных ворот, что ускоряет генерализацию инфекции и развитие иммунных изменений в организме. Удлинение инкубационного периода наблюдается в результате применения небольших доз трепонемоцидных антибактериальных препаратов по поводу интеркуррентных заболеваний.

Первичный сифилис(А51.0-А51.2). В месте внедрения бледных трепонем развивается первичный аффект — эрозия или язва диаметром от 2–3 мм (карликовый шанкр) до 1,5–2 см и более (гигантский шанкр), округлых очертаний, с ровными краями, гладким, блестящим дном розового или красного, иногда серовато-желтого цвета, блюдцеобразной формы (язва), со скудным серозным отделяемым, безболезненная при пальпации; в основании первичной сифиломы — плотноэластический инфильтрат. Первичный аффект сопровождается регионарным лимфаденитом, реже лимфангитом; может быть типичным (эрозивный, язвенный) и атипичным (индуративный отек, шанкр-панариций и шанкр-амигдалит); единичным и множественным; генитальным, перигенитальным и экстрагенитальным; при присоединении вторичной инфекции — осложненным (импетигинизация, баланопостит, вульвовагинит, фимоз, парафимоз, гангренизация, фагеденизм). В конце первичного периода появляется полиаденит и общеинфекционная симптоматика (интоксикационный синдром).

Вторичный сифилис(А51.3).Обусловлен гематогенной диссеминацией инфекции на фоне развития инфекционного иммунитета и проявляется: высыпаниями на коже (розеолезными (пятнистыми), папулезными (узелковыми), папуло-пустулезными (гнойничковыми) и редко везикулезными) и/или слизистых оболочках (ограниченными и сливными розеолезными и папулезными сифилидами); лейкодермой, алопецией. Возможны остаточные явления первичного сифилиса, поражения внутренних органов, опорно-двигательного аппарата и нервной системы (А51.4).

Третичный сифилис (А52.7). Может развиваться непосредственно за вторичным сифилисом, но в большинстве случаев между вторичным и третичным периодами наблюдается скрытый период. Появление симптомов третичного сифилиса возможно спустя многие годы после заражения при бессимптомном течении инфекции. Проявляется высыпаниями на коже/слизистых оболочках (бугорковый и гуммозный сифилиды, третичная розеола Фурнье), поражениями внутренних органов, опорно-двигательного аппарата и нервной системы (А52.0-А52.7).

Скрытый сифилис. Различают ранний (А51.5) (до 2 лет с момента инфицирования), поздний (А52.8) (свыше 2 лет с момента инфицирования) и неуточненный как ранний или поздний (А53.0) скрытый сифилис. Характеризуется отсутствием клинических проявлений. Больных ранним скрытым сифилисом в эпидемическом отношении следует считать опасными, так как у них могут возникнуть заразные проявления заболевания. Диагноз устанавливается на основании результатов исследования сыворотки крови с помощью серологических методов (нетрепонемных и трепонемных тестов) и анамнестических данных. В некоторых случаях диагностике сифилиса помогают данные объективного осмотра (рубец на месте бывшей первичной сифиломы, увеличение лимфатических узлов), а также появление температурной реакции обострения (реакция Яриша — Герксгеймера) после начала специфического лечения.

Врожденный сифилис(А50).Развивается вследствие инфицирования плода во время беременности. Источником заражения плода является только больная сифилисом мать. Различают ранний (проявляется в первые 2 года жизни) и поздний (проявляется в более позднем возрасте) врожденный сифилис, протекающий как с клиническими проявлениями (манифестный) (А50.0; А50.3-А50.5), так и без них (скрытый) (А50.1; А50.6).

Ранний врожденный сифилис с симптомами (А50.0). Характеризуется 3 группами симптомов: 1) патогномоничныедля врожденного и не встречающиеся при приобретенном сифилисе (сифилитический пемфигоид, диффузная инфильтрация кожи Гохзингера, специфический ринит (сухая, катаральная и язвенная стадии) и остеохондрит длинных трубчатых костей Вегнера (I, II и III степени, выявляется при рентгенологическом исследовании; I степень диагностического значения не имеет, так как аналогичные изменения могут наблюдаться и при рахите); 2) типичные проявлениясифилиса, встречающиеся не только при раннем врожденном, но и при приобретенном сифилисе (папулезная сыпь на конечностях, ягодицах, лице, иногда по всему телу; в местах мацерации — эрозивные папулы и широкие кондиломы; розеолезная сыпь (встречается редко), рауцедо, алопеция, поражения костей в виде периостита, остеопороза и остеосклероза, костных гумм; поражения внутренних органов в виде специфических гепатита, гломерулонефрита, миокардита, эндо- и перикардита и др., поражения центральной нервной системы в виде специфического менингита, гидроцефалии и т. д.); 3) общие и локальные симптомы, встречающиеся и при других внутриутробных инфекциях: «старческий вид» новорожденного (кожа морщинистая, дряблая, грязно-желтого цвета); малая длина и масса тела с явлениями гипотрофии, вплоть до кахексии; гипохромная анемия, лейкоцитоз, повышение СОЭ, тромбоцитопения; гепатоспленомегалия; хориоретинит (IV типа); онихии и паронихии. Плацента при сифилисе увеличена, гипертрофирована; ее масса составляет 1/4–1/3 (в норме 1/6–1/5) от массы плода.

Поздний врожденный сифилис с симптомами (А50.3; А50.4). Характеризуется достоверными признаками(триада Гетчинсона: паренхиматозный кератит, лабиринтная глухота, зубы Гетчинсона), вероятными признаками(саблевидные голени, хориоретиниты, деформации носа, лучистые рубцы вокруг рта, ягодицеобразный череп, деформации зубов, сифилитические гониты, поражения нервной системы в виде гемипарезов и гемиплегий, расстройств речи, слабоумия, церебрального детского паралича и джексоновской эпилепсии) и дистрофиями(утолщение грудинного конца правой ключицы, дистрофии костей черепа в виде «олимпийского» лба, высокое «готическое» или «стрельчатое» небо, отсутствие мечевидного отростка грудины, инфантильный мизинец, широко расставленные верхние резцы, бугорок на жевательной поверхности первого моляра верхней челюсти). Кроме того, характерны специфические поражения на коже и слизистых оболочках в виде бугорковых и гуммозных сифилидов кожи, слизистых оболочек, поражения органов и систем, особенно костной (периостит, остеопериостит, гуммозный остеомиелит, остеосклероз), печени и селезенки, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем.

Нейросифилис. Различают асимптомный и манифестный нейросифилис. По срокам от момента заражения нейросифилис условно разделяют на ранний (до 5 лет с момента заражения) и поздний (свыше 5 лет с момента заражения). Такое деление полностью не определяет всех сторон поражения нервной системы, так как клинические проявления нейросифилиса представляют собой единую динамическую систему с комбинацией симптомов ранних и поздних форм.

Асимптомный нейросифилис (А51.4; А52.2) характеризуется отсутствием клинических проявлений. Диагноз основывается на патологических изменениях, выявляемых при исследовании цереброспинальной жидкости.

Нейросифилис с симптомами. Проявляется любыми неврологическими или психическими нарушениями, которые имеют острое или подострое развитие и прогрессируют в течение нескольких месяцев или лет. Чаще всего из ранних форм нейросифилиса (А51.4) встречается менинговаскулярный сифилис, в клинической картине которого преобладают симптомы поражения оболочек и сосудов мозга: сифилитический менингит (острый конвекситальный, острый базальный, острая сифилитическая гидроцефалия), сифилитический увеит (хориоретинит, ирит), васкулярный нейросифилис (ишемический, реже геморрагический инсульт), спинальный менинговаскулярный сифилис (сифилитический менингомиелит). К поздним формам нейросифилиса относят прогрессирующий паралич, спинную сухотку, табопаралич, атрофию зрительных нервов (А52.1) и гуммозный нейросифилис (А52.3), в клинической картине которых преобладают симптомы поражения паренхимы мозга.

Сифилис внутренних органов и опорно-двигательного аппарата по срокам от момента заражения условно разделяют на ранние (до 2 лет с момента заражения) и поздние (свыше 2 лет с момента заражения) формы. При ранних формах (А51.4) чаще всего развиваются только функциональные расстройства пораженных органов. В патологический процесс преимущественно вовлекается сердце (ранний кардиоваскулярный сифилис), печень (безжелтушные или желтушные формы гепатита), желудок (преходящая гастропатия, острый гастрит, образование специфических язв и эрозий), почки (бессимптомная дисфункция почек, доброкачественная протеинурия, сифилитический липоидный нефроз, сифилитический гломерулонефрит). Наиболее ранний симптом поражения опорно-двигательного аппарата — ночные боли в длинных трубчатых костях конечностей. Никакими объективными изменениями костей боли не сопровождаются. Могут наблюдаться специфические синовиты и остеоартриты.

При поздних формах (А52.0; А52.7) наблюдаются деструктивные изменения внутренних органов. Чаще всего регистрируются специфические поражения сердечно-сосудистой системы (мезаортит, недостаточность аортальных клапанов, аневризма аорты, миокардит, гуммозные эндо- и перикардиты), реже — поздние гепатиты (ограниченный (очаговый) гуммозный, милиарный гуммозный, хронический интерстициальный и хронический эпителиальный), еще реже — другие поздние висцеральные сифилитические поражения (А52.7).

К поздним проявлениям патологии опорно-двигательного аппарата относятся табетическая артропатия и гуммозные поражения костей и суставов (А52.7).

ДИАГНОСТИКА

Для лабораторной диагностики сифилиса применяются прямые и непрямые методы. Прямые методы диагностики выявляют самого возбудителя или его генетический материал. К непрямым методам диагностики сифилиса относятся тесты, выявляющие антитела к возбудителю сифилиса в сыворотке крови и цереброспинальной жидкости.

Абсолютным доказательством наличия заболевания является обнаружение бледной трепонемы в образцах, полученных из очагов поражений, с помощью микроскопического исследования в темном поле зрения, иммуногистохимического исследования с использованием моноклональных или поликлональных антител, а также выявление специфической ДНК и РНК возбудителя молекулярно-биологическими методами с использованием тест-систем, разрешенных к медицинскому применению в Российской Федерации. Прямые методы используются для диагностики ранних форм заболевания (первичный и вторичный сифилис) с клиническими появлениями (эрозивно-язвенные элементы), для подтверждения врожденного сифилиса (ткань пуповины, плаценты, органы плода, отделяемое слизистой оболочки носа, содержимое пузырей, отделяемое с поверхности папул).

Рак шейки матки – код по МКБ 10

Рак шейки матки относится к злокачественным новообразованиям. Заболеванию в МКБ 10 присвоен код C53. Если опухоль расположена на внутренней части, код рака шейки матки в МКБ C53.0, на наружной части – C53.1. При поражении шейки матки, которое выходит за пределы одной и более вышеуказанных локализаций, ему присваивают код в МКБ С53.8. Рак шейки матки неуточнённой части имеет код C53.9. Данная классификация не является клинической и не влияет на выбор метода лечения. В Юсуповской больнице рак шейки матки диагностируют с помощью современных процедур.

Среди всех онкологических заболеваний женской половой системы рак шейки матки составляет 15% и занимает третье место после злокачественных опухолей молочной железы и эндометрия. Рак шейки матки ежегодно уносит жизнь более 200 тысяч женщин всего мира. В РФ рак шейки матки занимает пятое место среди причин смерти женщин от злокачественных новообразований. За последние годы это онкологическое заболевание стало наиболее часто выявляться у женщин в возрасте до 40 лет.

Врачи клиники онкологии Юсуповской больницы придерживаются стандартов лечения рака шейки матки, используют инновационные методики хирургических вмешательств, лучевой терапии и наиболее эффективные противоопухолевые препараты. Врачи индивидуально подходят к выбору метода терапии каждой пациентки. Сложные случаи злокачественных новообразований обсуждаются на заседании Экспертного Совета с участием профессоров и врачей высшей категории. Использование современных методов диагностики рака шейки матки, комплексный подход к лечению, которое включает хирургические методы, химиотерапию, иммунотерапию, облучение, позволяют онкологам Юсуповской больницы увеличить выживаемость пациенток и улучшить качество их жизни.

Причины

В настоящее время учёными не установлены конкретные факторы, которые вызывают развития рака шейки матки (код по МКБ С53). Считается, что онкологический процесс развивается под воздействием множества причин. К экзогенным факторам относят вирусные инфекции, химические воздействия на организм женщины, механические повреждения шейки матки. Выделяют следующие эндогенные причины развития рака шейки матки:

В 90% случаев пусковым фактором является заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ). Наиболее часто злокачественные опухоли вызывает 16, 18, 31, 33 тип ВПЧ. Чаще всего при раке шейки матки обнаруживают вирус типа 16. Его онкогенность повышается при снижении иммунного статуса организма. Вирус, который принимает участие в механизме развития рака шейки матки, передаётся при половом контакте. В большинстве случаев происходит спонтанное выздоровление. Если микроорганизмы постоянно пребывают в шейке матки, развивается рак.

К существенным факторам, которые вызывают развитие рака шейки матки, относится хроническое воспаление. Оно приводит к развитию дистрофических изменений в эпителии шейки матки, что в конечном итоге вызывает тяжёлые осложнения. Не менее важной причиной развития рака шейки матки является травматическое повреждение в родах, при абортах, средствами контрацепции.

К экзогенным предполагающим развитие рака шейки матки причинам относятся раннее начало половой жизни с многочисленными половыми партнёрами, курение. Выделяют следующие эндогенные факторы:

Не следует забывать о профессиональных вредностях, образе и качестве жизни.

Симптомы

В начале своего развития рак шейки матки (код в МКБ10 – С53) не проявляется признаками, которые беспокоят женщину. Лишь только тогда, когда злокачественная опухоль начинает распадаться, появляются следующие ясно выраженные симптомы:

Рак шейки матки может метастазировать по лимфатическим сосудам во влагалище путём прорастания стенки влагалища в месте её соприкосновения с опухолью. Самым устойчивым органом в отношении прорастания его опухолью является мочеточник. Гораздо чаще врачи выявляют сдавление мочеточников раковыми инфильтратами, препятствующими нормальному оттоку мочи.

Распространение опухоли на переднюю стенку прямой кишки свидетельствует о запущенности рака шейки матки (код по МКБ 10 – С 53.8). Слизистая оболочка прямой кишки обычно долго не прорастает и остаётся подвижной над опухолью. Редко рак шейки матки распространяется на трубы и яичники. Метастазы в отдалённые органы и ткани в незапущенных случаях являются редким явлением. Гинекологи придерживаются мнения, что рак шейки матки в большинстве случаев долго остаётся «местным процессом». Редко наблюдаются случаи метастазирования, которые дают клиническую картину общей инфекции. Температура у пациенток держится на высоких цифрах, временами даёт ремиссии. Раковая кахексия наступает на позднем этапе развития опухоли и бывает обусловлена различными осложнениями.

При развитии раковой опухоли вся шейка матки или отдельные её участки представляются увеличенными, плотными на ощупь, слизистая оболочка утолщена. Часто местами видны дефекты покровного эпителия. Нередко виден избыток ткани в виде белесоватых участков различной величины и формы.

Диагностика

В настоящее время существует разнообразие методов диагностики патологических процессов шейки матки. Основой диагностики рака шейки матки является полное обследование пациентки, правильный сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни, адекватная оценка степени тяжести состояния пациентки, гинекологический осмотр с помощью зеркал. В Юсуповской больнице используют следующие инструментальные методы диагностики рака шейки матки:

Кольпоскопия является одним из самых эффективных методов диагностики как непосредственно самого рака шейки матки, так и предраковых состояний. Эффективность метода достигает 80%. Онкологи Юсуповской больницы сочетают её с другими современными технологиями. Кольпоскопия помогает определить в целом характер и глубину повреждения шейки матки, размеры и границы поражённого участка, для того чтобы в дальнейшем провести морфологические исследования.

Важнейшее значение в диагностике рака шейки матки имеет цервикоскопия. Исследование осуществляется с помощью гистероскопа. У данного метода существуют определенные противопоказания:

Метод цервикоскопии позволяет оценить состояние стенок цервикального канала и даёт увеличение до 150 раз. Это позволяет провести прицельную биопсию. Одним из эффективных методов установления локализации рака шейки матки является цитологическое исследование. Цитология признана во всём мире и рекомендована Всемирной организацией здравоохранения. В сочетании с кольпоскопией эффективность метода достигает 90-95%. Сущность цитологического метода заключается во взятии клеточного материала с поверхности шейки матки и его микроскопическом исследовании с целью обнаружения патологических включений. Решающая роль в постановке диагноза отводится гистологическому исследованию материала, который получен путём биопсии. В Юсуповской больнице применяют новейшие и современнейшие методов диагностики рака шейки матки – иммуногистохимию и иммуноцитохимию. Эти два метода основаны на выявлении антигенов опухоли, продуктов её распада и обмена, что позволяет обнаружить отдельные части цитоплазмы опухолевых клеток.

В диагностике рака шейки матки не обходятся без ультразвукового исследования. С помощью данного метода врачи Юсуповской больницы определяют следующие параметры канала шейки матки:

Важным моментом является тот факт, что при проведении ультразвуковой диагностики можно обнаружить патологию не только шейки, но и тела матки (кисты, миомы, эндометриоз).

Лечение

Выбор метода лечения рака шейки матки (код по МКБ – С 54) врачи Юсуповской больницы определяют индивидуально. Он зависит от распространённости опухолевого процесса и тяжести сопутствующей патологии. Возраст пациентки имеет меньшее значение. Традиционными являются следующие методы лечения рака шейки матки:

В настоящее время учёные активно изучают возможности лекарственной терапии и химиолучевого лечения.

При тяжелой дисплазии и внутриэпителиальном раке шейки матки, раке «на месте» выполняют раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала и конизацию шейки матки. Конизация шейки матки может выполняется при помощи скальпеля, электроножа или лазерного луча. Ножевая конизация позволяет получить наиболее полную и точную морфологическую картину удалённого конуса шейки матки. Она применяется при всех спорных морфологических заключениях в случае дисплазии и микроинвазивного рака шейки матки. При гистологическом подтверждении диагноза данный объём хирургического вмешательства считается адекватным. Если при наличии новообразования с глубиной инвазии в строму шейки матки до 3 мм обнаруживают опухолевые эмболы в кровеносных или лимфатических сосудах, пациентке выполняют модифицированную расширенную экстирпацию матки с придатками (или без придатков). Этот вид операции также выполняется при глубине инвазии опухоли в строму шейки матки 3–5 мм.

В настоящее время для лечения инвазивного рака шейки матки IB–IIA стадий применяют расширенную экстирпацию матки с придатками (или без придатков), известную как операция Вертгейма. Пятилетняя выживаемость после хирургического лечения микроинвазивного рака шейки матки составляет 97-98%. Выживаемость больных раком шейки матки IВ стадии без регионарных метастазов при хирургическом, лучевом и комбинированном лечении варьирует от 85 до 95%.

Комбинированное лечение включает операцию и лучевую терапию в разной последовательности. Его проводят при раке шейки матки IВ-IIА стадий. Предоперационное облучение позволяет снизить диссеминацию опухолевых клеток и частоту рецидивов заболевания. Основой целью послеоперационного облучения является воздействие на опухолевые клетки в зоне первичной опухоли и регионарных лимфатических узлов. Послеоперационное облучение проводят в следующих случаях:

Пятилетняя выживаемость при поражении лимфатических узлов таза у пациенток, страдающих раком шейки матки IВ-IIА, снижается на 50% и не превышает 25% при метастазах в поясничных лимфатических узлах. При двухсторонних множественных метастазах риск регионарного рецидива опухоли в 2 раза выше, чем при поражении 1-3 лимфатических узлах таза, с одной стороны. Если размер первичной опухоли менее 2 см, пятилетняя выживаемость составляет 90%, от двух до четырёх сантиметров –40%.

В последние годы при местно распространённом раке шейки матки онкологи применяют химиотерапию. Сложность задачи обусловлена относительной резистентностью плоскоклеточного гинекологического рака к большинству имеющихся цитостатиков. Широкое практическое внедрение получили цисплатина, карбоплатина, доксорубицин, метотрексат, винкристин. В настоящее время монохимиотерапию при распространённом раке шейки матки практически не применяют. Лечение обычно проводят разными лекарственными комбинациями, включающими цисплатин. В качестве препаратов для предоперационной химиотерапии пациентам с раком шейки матки IB2-IIIB (код по МКБ 10 – С53.8) используют платиносодержащие комбинации. У больных местно распространённым раком шейки матки (код в МКБ – С 53.3) совместно проводят химиотерапию и лучевое лечение. Для того чтобы записаться на приём к онкогинекологу, звоните по телефону контакт центра Юсуповской больницы.