Абдоминальный дистресс что это

Абдоминалгический синдром

Материал подготовил профессор кафедры нервных болезней факультета последипломного профессионального обучения Московской Медицинской Академии им. И.М. Сеченова Данилов Андрей Борисович.

Клиницистам в практической деятельности часто приходится сталкиваться со случаями возникновения абдоминальных болей, которые не связаны с органическими заболеваниями ЖКТ и гинекологической сферы, но которые представляют определенные диагностические трудности (Feinmann С., 1990; Jenkins P. L., 1991; Britt H., 1994; Loizeau E., 1995). Преходящие эпизоды болей в животе встречаются у детей в 12% случаев. Из них только в 10% удается найти органическую основу этих абдоминалгий (Garber J., Zeman J., Walker L. S., 1990). Боль в животе, не имеющая в своей основе органических изменений и носящая рекуррентный характер, встречается у 90-95% детей, страдающих нарушениями функций ЖКТ (Hoftenberg EJ. et al., 1997). Среди больных психогенными нарушениями желудочно-кишечного тракта боль в животе как ведущее проявление встречается в 30% случаев. Психогенный характер хронических болей определяется у 40% пациентов с абдоминал-гиями (Silverberg M., 1991). В этом контексте можно привести данные большого эпидемиологического исследования острых болей в животе. В работе Р.Б.Тейлора (1991) было показано, что острые боли в животе являются основной жалобой по крайней мере у одного из 20 больных, поступающих в отделение неотложной помощи. Интересно, что наиболее частым окончательным диагнозом в данном исследовании была «боль в животе не-ясной этиологии» (41,3%). Три других наиболее распространенных состояния также не требовали хирургического вмешательства: гастроэнтерит (6,7%), воспалительные заболевания органов таза (6,7%) и инфекции мочевого тракта (5,2%). Наиболее распространенная хирургическая патология — аппендицит — встречалась лишь в4,3% случаев. Поданным исследования, проведенного в Москве, около 1/3 оперативно удаленных отростков у больных с диагнозом аппендицит при последующем гистологическом исследовании оказались нормальными. Представленные результаты свидетельствуют о том, что У большинства больных острые боли в животе вызваны нехирургическими заболеваниями и, довольно часто, правильный диагноз поставить не удается.

Следует подчеркнуть, что абдоминалгий, которые мы рассмотрим далее, имеют, как правило, полифакторную этиологию и патогенез, главными звеньями которых выступают психогенные, нейрогенные, эндокринные, метаболические и другие механизмы или их сочетания. Часто в литературе подобные боли обозначаются расплывчатым термином «неорганические».

Рассматриваемым абдоминальным болям посвящено немало работ. В Российском центре вегетативной патологии были проведены специальные исследования пациентов с болями в животе «неорганического» характера (Яхно Н.Н., Шкроб Е.О., 1991). Следует сразу отметить, что достаточно часто встречались пациенты, неоправданно лечившиеся по поводу различных предполагаемых заболеваний внутренних органов брюшной полости, диагноз которым был поставлен на основании выраженных субъективных ощущений, практически не подтвержденных результатами дополнительных исследований. Было показано, что абдоминальные боли у пациентов с так называемыми соляритами, ганглионевритами обычно тесно связаны с расстройствами аффективной сферы, перенесенными эмоциональными стрессами или нарушениями вегетативной регуляции, а не с инфекционным поражением вегетативных сплетений и узлов. Соматический генез болей у этих больных при тщательнейшем обследовании был исключен. Тем самым была убедительно доказана определенная «мифо-логичность» таких диагнозов, как солярит, соляралгия, соляропатия и т.д., до недавнего времени достаточно популярных (Вейн A.M. и др., 1991). Клинический феноменологический анализ абдоминалгий, проведенный в этой работе, позволил разделить их на три группы: абдоминальная мигрень, абдоминалгий тетанического гипервентиляционного характера и психогенные абдоминалгий. Кстати, большинство больных с «соляритами» оказались в группе психогенных абдоминалгий.

Рассмотрим следующие варианты абдоминальных болей:

Абдоминалгий психогенной природы (абдоминалгий, в патогенезе которых преобладают психогенные механизмы)

На основании вышеуказанных критериев для психогенной боли любой локализации и собственных данных были разработаны специальные ведущие и дополнительные критерии психогенных абдоминальных болей (Шкроб Е.О., 1991; Молдовану И.В., 1998). По мнению указанных авторов, ведущими критериями являются: 1. Боли в животе без органических изменений внутренних органов или при наличии определенных изменений, которые не в состоянии объяснить выраженность боли. 2. Связь и вовлеченность психических факторов в феномен боли: а) определенная временная связь между объективными дистрессовыми событиями в жизни больного, дебютом и течением (усиление, обострение, уменьшение, исчезновение, изменение) абдоминальной боли; б) связь между динамикой психогенной ситуации, субъективными переживаниями больного и течением абдоминальной боли; в) наличие факторов, которые могли бы объяснить локализацию боли: наличие в анамнезе в окружении больного абдоминалгий (модель симптома), патологических (заболевание, травмы) и физиологических (беременность) состояний, выявление психогенных ситуаций, которые способствовали бы патологической фиксации внимания к абдоминальной зоне, и т.д. 3. Абдоминальные боли не являются признаком психического эндогенного заболевания.

К дополнительным критериям были отнесены: 1. Необычность клинических проявлений и течения абдоминальных болей и их несхожесть с известными соматическими страданиями. 2. Изменение поведения больного (получение вторичных привилегий от наличия боли: группа инвалидности, регуляция семейных отношений, возможность избежания неприятных ситуаций и деятельности и т.д.). 3. Присутствие и других болевых проявлений в различных областях тела и зоне проекции внутренних органов, диффузные болевые проявления («болевая личность»). 4. Выявление у больного эмоционально-личностных расстройств. 5. Диссоциация между выраженностью боли и поведением больного. 6. Определенный эффект от психотерапии и применения психотропных средств. 7. Выраженный психовегетативный синдром и склонность к пароксизмальному течению.

Необходимо выделить несколько аспектов, касающихся предложенных критериев.

Тесная связь между динамикой ряда параметров психической сферы, событий в жизни больного с дебютом, динамикой течения и манифестацией клинической картины абдоминальных болей является сильным аргументом в пользу диагноза абдоминальных болей психогенной природы. Пациенты, как правило, в течение длительного периода (месяцы, годы) нацелены на поиск органического субстрата своего заболевания, а возможность появления болей в связи с социопсихологическими факторами чаще всего представляется им маловероятной. Более того, мнение о том, что дистресс, переживания могут выявить или обострить соматическое страдание, является вполне реальным и логичным. Поэтому от врача, ведущего поиск возможных психогенных причин болезни, требуются умение, гибкость, знание техники проведения подобного типа анализа. В этой связи важно также уточнить внутреннюю картину болезни, анамнез жизни и пережитых дистрессов, жизненных событий и установить принципиальные для доказательства психогенной природы заболевания факторы, отраженные в предложенных выше критериях. Выделенные авторами дополнительные критерии чаще всего выявляются легче, так как не требуют целенаправленного психологического анализа в отличие от критериев позитивной диагностики (ведущие критерии, пункты 2, а, б, в).

Характерной чертой абдоминальных болей психогенной природы является наличие сопутствующих полисистемных перманентных и пароксизмальных вегетативных проявлений. Абдоминалгии в картине вегетативного криза — достаточно частая клиническая ситуация. При этом боли в животе могут быть первым симптомом или возникают на высоте криза, нередко сопровождаясь усиленной перистальтикой кишечника. Показано, что аб-доминалгии у женщин, страдающих депрессией, являются более неблагоприятными с точки зрения прогноза лечения и длительности болезни (Muris J.W., 1996).

Патогенез психогенных абдоминалгий связан с формированием сложного комплекса патологических цереброабдоминальных связей (прямых и обратных). Аффективные расстройства чаще всего тревожно-депрессивного характера, невротической природы вследствие их сопряженности с вегетативными, эндокринными и гуморальными реакциями приводят к нарушению вегетативно-висцеральной (желудочно-кишечной) регуляции, одновременно снижая пороги вегетативной интрацептивной перцепции. Сказанное приводит к нарастанию тревоги, которая в дальнейшем еще больше усиливает вегетативную дисфункцию.

Абдоминалгии при психических заболеваниях

Среди пациентов психиатрических клиник, жалующихся на боль, абдоминалгия занимает третье место. Существуют различные описания подобных болей. Их обозначают как «абдоминальные психалгии» и подчеркивают такие особенности проявления заболевания, как отсутствие связи между болью и топографией органов, изменчивость локализации, интенсивности, характера боли, необычные описания «окраски» болей («кусающие», «выкручивает», «печет» и т.д.). Обычно отмечают также и диссоциацию между описанием болей как «чрезмерных», «невыносимых» и достаточно удовлетворительным общим состоянием пациента, его настроением, аппетитом, сном и поведением, которые отмечаются на фоне других психических нарушений. Представленные характеристики позволяют заподозрить у больных сене-сто-ипохондрические и депрессивные нарушения эндогенного происхождения, при которых абдоминальные боли являются лишь частью проявлений клинической картины заболевания (Risser W.L. et al, 1987).

Патогенез боли связан по существу с психическим заболеванием, когда «боль в животе» является сверхценной, бредовой идеей, организующей патологическое поведение больного.

Абдоминальная мигрень

Боль в животе при абдоминальной мигрени чаще всего встречается у детей и юношей, однако нередко выявляется и у взрослых. Боль интенсивная, диффузная, но может иногда локализоваться в области пупка, сопровождается тошнотой, рвотой, поносом, побледнением и похолоданием конечностей. Вегетативные сопутствующие проявления могут варьировать от негрубых, умеренно выраженных до ярких вегетативных кризов. Длительность болей — от получаса до нескольких часов или даже нескольких суток. Возможны различные сочетания с мигренозной цефалгией: одновременное появление абдоминальной и цефалгической боли, их чередование, доминирование одной из форм при одновременном их присутствии. При диагностике необходимо учитывать следующие факторы: наличие связи абдоминальной боли с головной болью мигренозного характера, характерные для мигрени провоцирующие и сопровождающие факторы, молодой возраст, семейный анамнез, терапевтический эффект противомигренозных препаратов, увеличение скорости линейного кровотока в брюшной аорте при доплерографии (особенно во время пароксизма).

Абдоминалгии при эпилепсии

Боли в животе могут быть проявлением простого парциального припадка с вегетативно-висцеральными проявлениями или проявлением вегетативно-висцеральной ауры. При этом характерно распространение болей и неприятных ощущений, иногда в сочетании с тошнотой, от живота вверх к голове, после чего наступает выключение сознания и (или) появляются различные парциальные нарушения или разворачивается генерализованный приступ. Отмечено, что абдоминальные боли при эпилепсии более характерны для локализации очагов в правом полушарии, что подчеркивает его особую роль в формировании алгических и вегетативных проявлений.

Диагностическими критериями абдоминальных болей эпилептической природы являются пароксизмальность и кратковременность (секунды, минуты) приступа на фоне других проявлений эпилепсии: выраженные аффективно-вегетативные проявления, наличие в самом приступе ряда эпилептических феноменов, оглушенность после приступа, специфические изменения на ЭЭГ.

Абдоминалгии при тетании

Важной чертой болей при тетании является их периодический, спазматический и болезненный, крампиальный (от англ, cramp — судорога, спазм) характер. Боли могут проявляться как пароксизмально, так и перманентно. В последнем случае больные жалуются на «колики», ощущение сокращения, сжатия, спазмов в животе. В диагностике тетанической природы абдоминалгий имеют значение: выявление парестезии и мышечно-тонических феноменов в конечностях (крампи, феномен руки акушера, педальные или сочетанные карпопедальные спазмы); симптомы повышенной нервно-мышечной возбудимости (симптомы Хвостека, Труссо, Труссо-Бонсдорфа); ЭМГ изменения (дуплеты, триплеты при проведении ишемической пробы с гипервентиляцией) при исследовании мышц в первом межпальцевом промежутке; гипокальциемия, гипомагнезиемия, гипофосфатемия (Молдовану И.В., Яхно Н.Н., 1985).

Идентичные по характеру боли встречаются также и при гипервентиляционном синдроме, для которого тетанические нарушения (повышенная нервно-мышечная возбудимость) являются достаточно характерными (Вейн A.M., Молдовану И.В., 1988).

Патогенез абдоминальных болей при тетании обусловлен повышенной нервно-мышечной возбудимостью, связанной с возникновением мышечных сокращений и спазмов в поперечно-полосатой и гладкой мускулатуре, нарушением минерального баланса, выраженной вегетативной дисфункцией. При гипервентиляционном синдроме наряду с вышеуказанными сдвигами важное значение имеет ряд психологических характеристик аффективного и когнитивного плана.

Абдоминалгии при периодической болезни

В 1948 г. E.M.Reiman описал 6 случаев заболевания, которому он дал название «периодическая болезнь». Заболевание характеризуется периодически возникающими приступами острых болей в животе и суставах, сопровождающихся подъемом температуры до высоких цифр (40-42°С). Подобные состояния длятся несколько дней, после чего исчезают, но через некоторое время вновь возникают (отсюда термин «периодическая»). Па-роксизмы болей напоминают картину «острого живота». Отмечаются тошнота, рвота, понос; пальпация обнаруживает резкое напряжение мышц передней стенки живота, резко положительный симптом Щеткина-Блюмберга. С учетом того, что боль в животе, помимо лихорадки, сопровождается также повышением СОЭ и лейкоцитозом, нередко эти больные подвергаются оперативным вмешательствам, а часть из них и повторным. У таких пациентов описан феномен «географического живота», характеризующегося наличием на животе многочисленных послеоперационных рубцов (Гращенков Н.И., Вейн A.M., Соловьева А.Д., 1964).

Периодическая болезнь поражает больных почти всех национальностей, однако чаще всего она проявляется у представителей определенных этнических групп, главным образом у жителей региона Средиземного моря (евреи, арабы, армяне).

Патогенез этой болезни и в наши дни до конца не ясен. Предполагают, что в ее основе лежит полисерозит, где ведущим механизмом является периодическое нарушение проницаемости сосудистой стенки. Неблагоприятный прогноз при периодической болезни обусловлен развитием у этих пациентов вторичного амилоидоза почек, хронической почечной недостаточности и синдрома периферической вегетативной недостаточности.

Абдоминалгии при порфирии

Порфирии — большая группа заболеваний различной этиологии, в основе которых лежит нарушение обмена порфиринов. Одним из наиболее часто встречающихся вариантов заболевания является перемежающаяся порфирия. Ведущий признак указанной формы болезни — абдоминальный синдром: периодически возникающая коликообразная боль в животе продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней. К боли могут присоединиться рвота, запор и реже диарея. Патогномоничным является вьщеление мочи красного цвета (симптом «бургундского вина»), интенсивность которого зависит от выраженности заболевания. Отмечено, что употребление барбитуратов (в качестве снотворных средств) провоцирует у этих больных обострение заболевания, что проявляется появлением мочи красного цвета. Специальный анализ выявляет положительную реакцию на порфобилиноген в кале и уропорфирин в моче. По мере прогрессирования болезни присоединяются признаки поражения и нервной системы (полиневропатии, радикулопатии).

Абдоминалгии вертеброгенной и мышечной природы

Боли в животе могут возникнуть вследствие дегенеративных изменений в позвоночнике, спондилеза, туберкулеза, опухолей или травм позвоночника. Возникновение болей в животе реализуется через вегетативно-иррититивные, корешковые, висцеромоторные, миофасциальные механизмы. Миофасциальные синдромы живота (поражение прямой и косых абдоминальных мышц) могут формироваться не только на фоне вертеброгенной патологии, но также и в результате длительного мышечного напряжения (спорт — гребля), травмы брюшной стенки и других невертеброгенных причин. Важными характеристиками подобных болей являются связь с движением туловища, изменением внутрибрюшного давления, ограничением движений, чаще характеризуется односторонней локализацией и сочетанием с болью в пояснице и спине перманентного характера. При миофасциальных болях выявляют болезненные при пальпации мышцы, триггерные точки. Следует отметить, что корешковые синдромы на грудном уровне позвоночника встречаются редко, и поэтому абдоминалгии корешкового характера довольно редки.

Нередко при болях в животе или грудной клетке врачи пользуются термином «межреберная невралгия». Однако следует заметить, что под маской этого термина чаще всего выступают миофасциальные, корешковые боли или постгерпетическая невралгия. Межреберную невралгию, как самостоятельную нозоологическую форму, в настоящее время не выделяют.

Абдоминалгии при органических заболеваниях головного и спинного мозга

В неврологической практике в настоящее время наиболее часто боли в животе могут встречаться при сухотке спинного мозга. При этом заболевании они проявляются так называемыми «табети чески ми кризами» — отличающихся внезапностью возникновения, острыми, схваткообразными, «рвущими» по характеру болями, быстро достигающими максимальной выраженности. Боль чаще локализуется в эпигастрии, но может иррадиировать в левое подреберье или же в область поясницы. Периодически усиливаясь, рассматриваемая боль может сохраняться в течение нескольких дней. Возможны сочетания с нарушениями функций ЖКТ. Для диагностики важны серологические исследования и анализ неврологической симптоматики. Патогенез этих абдоминалгии окончательно не ясен. Предполагают, что органические изменения нервной системы при спинной сухотке нарушают ноцицептивно-антиноцицептивные соотношения (на уровне «воротного контроля»), формируя условия для возникновения пароксизмальных болевых проявлений.

Значительно реже абдоминалгии могут наблюдаться при рассеянном склерозе, сирингомиелии и при опухолях головного мозга. Острая боль в животе описана и встречается при острых энцефалитах, сосудистых поражениях нервной системы, энцефалопатиях и других болезнях. Абдоминалгии при опухолях IV желудочка характеризуются выраженной интенсивностью, сопровождаются спонтанной рвотой без предшествующей тошноты. Опухоли височной и верхнетеменной локализации могут вызвать яркие висцеральные, чаще всего эпигастральные боли.

Абдоминалгии при заболеваниях ЖКТ неясной этиологии

В последние годы все очевиднее становится тот факт, что психические факторы и вегетативная дисфункция играют важнейшую роль в патогенезе так называемых неорганических (психогенных) заболеваний ЖКТ (Creed E, Craig Т., Farmer R., 1988; Sandhu G. S., 1995; Drossman D. A., 1996). При этом существуют две ситуации, когда абдоминалгический синдром может быть главным или одним из ведущих проявлений болезни. Это синдром раздраженного кишечника и синдром желудочной диспепсии.

Синдром раздраженного кишечника — хроническое патологическое состояние, которое характеризуется наличием болей в животе, сочетающихся с расстройствами функции кишечника (понос, запор) без нарушения аппетита и снижения массы тела, продол-жительностью расстройств не менее 3 мес. при отсутствии органических изменений ЖКТ, которые могли бы объяснить имеющиеся расстройства. Болевой синдром характеризуется многообразием проявлений: от диффузных тупых болей до острых, спазматических; от постоянных до пароксизмов болей в животе. Длительность болевых эпизодов — от нескольких минут до нескольких часов. В 90% случаев боль сопровождается дисфункцией кишечника (понос или запор).

Наиболее признанными критериями синдрома раздраженного кишечника являются:

Этиология и патогенез до сих пор не выяснены. Изменение психической сферы в виде тревожных и депрессивных расстройств встречается у 70-90% больных с синдромом раздраженного кишечника. На наш взгляд, вполне допустимо рассматривать этот синдром как вариант надсегментарной вегетативной патологии в рамках синдрома вегетативной дистонии (психовегетативного синдрома), где основной «заинтересованной» системой оказывается желудочно-кишечный тракт.

Синдром желудочной диспепсии проявляется как боль в животе, дискомфорт или тошнота, которые появляются периодически, держатся не менее месяца, не связаны с физическими упражнениями и не исчезают в течение 5 мин отдыха. Болевой синдром при диспепсии во многом идентичен болям при синдроме раздраженного кишечника. Они, как правило, сочетаются с ощущением тяжести, давления и переполнения после еды в эпигастральной области, сопровождаются отрыжкой воздухом или пищей, неприятным металлическим вкусом во рту и иногда снижением аппетита. Пациентов, как правило, беспокоят также урчание, чувство переливания и усиление перистальтики. Чаще у больных развивается понос, реже — запор. Однако надо отметить, что подобные расстройства, несмотря на то, что они беспокоят больных, причиняя им многочисленные страдания, вызывая астенические и вегетативные расстройства, существенно не влияют в целом на социальную активность пациентов.

Опрос о бремени болезни среди пациентов

Помогите докторам узнать о мигрени больше. Ваше мнение и ощущения очень важны, чтобы мы могли лучше помогать вам справляться с мигренью!

Абдоминальный болевой синдром: диагностика, лечение

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Залогом успешного лечения является грамотная диагностика, которая основывается на правильной оценке, в первую очередь жалоб пациента. В практике гастроэнтеролога наиболее часто присутствует понятие болевого синдрома. За столь частой жалобой «болит живот» скрываются проблемы не только желудочно–кишечного тракта, поэтому топическая диагностика данного синдрома важна и актуальна.

Литература

1. Белоусова Е.А. Спазмолитики в гастроэнтерологии: сравнительная характеристика и показания к применению // Фарматека. 2002, № 9, с. 40–46.

2. Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология. М.: Медицинское информационное агентство, 2001. С. 704.

3. Гроссман М. Желудочно–кишечные гормоны и патология пищеварительной системы:.– М.: Медицина, 1981. – 272 с.

4. Ивашкин В.Т., Комарова Ф.И., Рапопорт С.И. Краткое руководство по гастроэнтерологии. – М.: ООО М–Вести, 2001.

5. Ивашкин В.Т. Метаболическая организация функций желудка. – Л.: Наука, 1981.

6. Меньшиков В.В. Гастроинтестинальные гормоны: научный обзор. Москва, 1978.

7. Парфенов А.И. Энтерология. 2002.

8. Фролькис А.В. Фармакологическая регуляция функций кишечника. – Л.: Наука, 1981.

9. Хендерсон Дж. М. Патофизиология органов пищеварения. 2005.

10. Храмова Ю А Терапевтические синдромы. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 2007–2008.

11. Drossman DA. The Functional Gastrointestinal Disorders and the Rome III Process. Gastroenterology 2006; 130 (5): 1377–90.

12. Thompson WG, Longstreth GF, Desman DA, et al. Functional bowel disorders and functional abdominal pain. Gut 1999; 45(suppl. II):43–7.

13. Wood JD, Alpers DH, Andrews PLR. Fundamentals of neurogastroenterology. Gut 1999;45(suppl. II):6–16.

Абдоминальный болевой синдром: этиология, патогенез и вопросы терапии

По механизму возникновения боли в брюшной полости подразделяются на висцеральные, паристальные (соматические), отраженные (иррадиирующие) и психогенные Каковы причины абдоминального болевого синдрома? В чем заключается терапия абдоминального болевог

По механизму возникновения боли в брюшной полости подразделяются на висцеральные, паристальные (соматические), отраженные (иррадиирующие) и психогенные

Каковы причины абдоминального болевого синдрома?

В чем заключается терапия абдоминального болевого синдрома?

Абдоминальный болевой синдром является ведущим в клинике большинства заболеваний органов пищеварения. Боль — это спонтанное субъективное ощущение, возникающее вследствие поступления в центральную нервную систему патологических импульсов с периферии (в отличие от болезненности, которая определяется при обследовании, например, при пальпации). Тип боли, ее характер не всегда зависят от интенсивности инициальных стимулов. Органы брюшной полости обычно нечувствительны ко многим патологическим стимулам, которые при воздействии на кожу вызывают сильную боль. Разрыв, разрез или раздавливание внутренних органов не сопровождаются заметными ощущениями. В то же время растяжение и напряжение стенки полого органа раздражают болевые рецепторы. Так, натяжение брюшины (опухоли), растяжение полого органа (например, желчная колика) или чрезмерное сокращение мышц вызывают абдоминальные боли. Болевые рецепторы полых органов брюшной полости (пищевод, желудок, кишечник, желчный пузырь, желчные и панкреатические протоки) локализуются в мышечной оболочке их стенок. Аналогичные рецепторы имеются в капсуле паренхиматозных органов, таких как печень, почки, селезенка, и их растяжение также сопровождается болью. Брыжейка и париетальная брюшина чувствительны к болевым стимулам, в то время как висцеральная брюшина и большой сальник лишены болевой чувствительности.

Абдоминальные боли подразделяются на острые, которые развиваются, как правило, быстро или, реже, постепенно и имеют небольшую продолжительность (минуты, редко несколько часов), а также хронические, для которых характерно постепенное нарастание. Эти боли сохраняются или рецидивируют на протяжении недель и месяцев. Этиологическая классификация абдоминальных болей представлена в табл. 1.

По механизму возникновения боли в брюшной полости подразделяются на висцеральные, париетальные (соматические), отраженные (иррадиирующие) и психогенные.

|

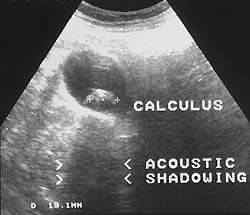

| Рисунок 1. Причиной абдоминальной боли может быть калькулезный холецистит (УЗИ) |

Висцеральная боль возникает при наличии патологических стимулов во внутренних органах и проводится симпатическими волокнами. Основными импульсами для ее возникновения являются внезапное повышение давления в полом органе и растяжение его стенки (наиболее частая причина), растяжение капсулы паренхиматозных органов, натяжение брыжейки, сосудистые нарушения.

Соматическая боль обусловлена наличием патологических процессов в париетальной брюшине и тканях, имеющих окончания чувствительных спинномозговых нервов.

Основными импульсами для ее возникновения являются повреждение брюшной стенки и брюшины.

Дифференциально-диагностические признаки висцеральной и соматической боли представлены в табл. 2.

Иррадиирующая боль локализуется в различных областях, удаленных от патологического очага. Она возникает в тех случаях, если импульс висцеральной боли чрезмерно интенсивен (например, прохождение камня) или при анатомическом повреждении органа (например, ущемление кишки). Иррадиирующая боль передается на участки поверхности тела, которые имеют общую корешковую иннервацию с пораженным органом брюшной области. Так, например, при повышении давления в кишечнике вначале возникает висцеральная боль, которая затем иррадиируют в спину, при билиарной колике — в спину, в правую лопатку или плечо.

Психогенная боль возникает при отсутствии периферического воздействия либо когда последнее играет роль пускового или предрасполагающего фактора. Особая роль в ее возникновении принадлежит депрессии. Последняя часто протекает скрыто и не осознается самими пациентами. Тесная связь депрессии с хронической абдоминальной болью объясняется общими биохимическими процессами и, в первую очередь, недостаточностью моноаминергических (серотонинергических) механизмов. Это подтверждается высокой эффективностью антидепрессантов, особенно ингибиторов обратного захвата серотонина, в лечении болевого синдрома. Характер психогенных болей определяется особенностями личности, влиянием эмоциональных, когнитивных, социальных факторов, психологической стабильностью больного и его прошлым «болевым опытом». Основными признаками данных болей являются их длительность, монотонность, диффузный характер и сочетание с другими локализациями (головная боль, боль в спине, во всем теле). Нередко психогенные боли могут сочетаться с другими, указанными выше типами болей и оставаться после их купирования, существенно трансформируя их характер, что необходимо учитывать при терапии.

|

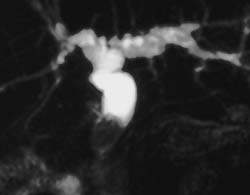

| Рисунок 2. Камень в общем желчном протоке у пациента после холецистэктомии (МРТ) |

Одной из разновидностей болей центрального генеза является абдоминальная мигрень. Последняя чаще встречается в молодом возрасте, носит интенсивный разлитой характер, но может быть локальной в параумбиликальной области. Характерны сопутствующие тошнота, рвота, понос и вегетативные расстройства (побледнение и похолодание конечностей, нарушения ритма сердца, артериального давления и др.), а также мигренозная цефалгия и характерные для нее провоцирующие и сопровождающие факторы. Во время пароксизма отмечается увеличение скорости линейного кровотока в брюшной аорте. Наиболее важными механизмами контроля болевого синдрома являются эндогенные опиатные системы. Опиатные рецепторы локализуются в окончаниях чувствительных нервов, в нейронах спинного мозга, в стволовых ядрах, в таламусе и лимбических структурах головного мозга. Связь данных рецепторов с рядом нейропептидов, таких как эндорфины и энкефалины, обусловливает морфиноподобный эффект. Опиатная система работает по следующей схеме: активация чувствительных окончаний приводит к выделению субстанции Р, что вызывает появление периферических восходящих и центральных нисходящих ноцицептивных (болевых) импульсов. Последние активизируют выработку эндорфинов и энкефалинов, которые блокируют выделение субстанции Р и снижают болевые ощущения.

Существенное значение в формировании болевого синдрома имеют серотонин и норадреналин. В структурах мозга находится большое количество серотонинергических и норадренергических рецепторов, а в состав нисходящих антиноцицептивных (противоболевых) структур входят серотонинергические и норадренергические волокна. Уменьшение уровня серотонина приводит к снижению болевого порога и усилению болей. Норадреналин опосредует увеличение активности антиноцицептивных систем.

Наличие болевого абдоминального синдрома требует углубленного обследования больного для уточнения механизмов его развития и выбора тактики лечения. Подавляющему большинству больных с наличием соматических болей, как правило, необходимо хирургическое лечение. Висцеральные боли, возникающие у больных как с наличием органических поражений органов пищеварения, так и без них, являются следствием нарушения, в первую очередь, моторной функции последних. В результате в полых органах повышается давление и/или наблюдается растяжение его стенки, и возникают условия для формирования восходящих ноцицептивных импульсов.

В регуляции транспорта ионов кальция участвуют ряд нейрогенных медиаторов: ацетилхолин, катехоламины (норадреналин), серотонин, холецистокинин, мотилин и др. Связывание ацетилхолина с М-холинорецепторами способствует открытию натриевых каналов и вхождению ионов натрия в клетку. Последнее снижает электрический потенциал клеточной мембраны (фаза деполяризации) и приводит к открытию кальциевых каналов, через которые ионы кальция поступают в клетку, вызывая мышечное сокращение.

Серотонин оказывает существенное влияние на моторику желудочно-кишечного тракта, активируя ряд рецепторов, локализирующихся на эффекторных клетках. Выделяют несколько подтипов рецепторов (5-МТ1-4), однако наиболее изучены 5-МТ3 и 5-МТ4. Связывание серотонина с 5-МТ3 способствует расслаблению, а с 5-МТ4 — сокращению мышечного волокна. В то же время механизмы действия серотонина на мышечные волокна желудочно-кишечного тракта до конца не установлены. Имеются лишь предположения о вовлечении в эти процессы ацетилхолина.

Тахикинины, в состав которых входят три типа пептидов (субстанция Р, нейрокинин А и В), связываясь с соответствующими рецепторами миоцитов, повышают их моторную активность не только в результате прямой активации, но и вследствие выделения ацетилхолина. Определенную роль в регуляции моторной функции кишечника играют эндогенные опиаты. При связывании их с μ- и δ-опиоидными рецепторами миоцитов происходит стимуляция, а с κ-рецепторами — замедление моторики пищеварительного тракта.

Основные направления купирования болевого абдоминального синдрома включают: а) этиологическое и патогенетическое лечение основного заболевания; б) нормализацию моторных расстройств; в) снижение висцеральной чувствительности; г) коррекцию механизмов восприятия болей.

Нарушения двигательной функции органов желудочно-кишечного тракта играют значительную роль в формировании не только болевого синдрома, но и большинства диспепсических расстройств (чувство переполнения в желудке, отрыжка, изжога, тошнота, рвота, метеоризм, поносы, запоры). Большинство из указанных выше симптомов могут иметь место как при гипокинетическом, так и при гиперкинетическом типе дискинезии, и только углубленное исследование позволяет уточнить их характер и выбрать адекватную терапию.

Одним из наиболее частых функциональных нарушений, в том числе и с наличием органической патологии органов пищеварения, является спастическая (гиперкинетическая) дискинезия. Так, при спастической дискинезии любого отдела пищеварительного тракта наблюдается повышение внутрипросветного давления и нарушение продвижения содержимого по полому органу, что создает предпосылки для возникновения боли. При этом скорость нарастания давления в органе пропорциональна интенсивности боли.

Спастическая дискинезия мышечной оболочки стенки полого органа или сфинктеров представляет собой наиболее частый механизм развития болевого синдрома при эзофагоспазме, дисфункции сфинктера Одди и пузырного протока, синдроме раздраженного кишечника.

В настоящее время для купирования болевого синдрома в комплексном лечении вышеуказанных заболеваний используются релаксанты гладкой мускулатуры, которые включают несколько групп препаратов. Антихолинергические средства снижают концентрацию интрацеллюлярных ионов кальция, что приводит к мышечной релаксации. Важно отметить, что степень релаксации находится в прямой зависимости от предшествующего тонуса парасимпатической нервной системы. Последнее обстоятельство определяет существенные различия индивидуальной эффективности препаратов данной группы. В качестве спазмолитиков используют как неселективные (препараты красавки, метацин, платифиллин, бускопан и др.), так и селективные М1-холиноблокаторы (гастроцепин и др.). Однако довольно низкая эффективность и широкий спектр побочных эффектов ограничивают их применение для купирования болевого синдрома у значительной части больных.

Механизм действия миотропных спазмолитиков в конечном итоге сводится к накоплению в клетке цАМФ и уменьшению концентрации ионов кальция, что тормозит соединение актина с миозином. Эти эффекты могут достигаться ингибированием фосфодиэстеразы, или активацией аденилатциклазы, или блокадой аденозиновых рецепторов, либо их комбинацией. Основными представителями данной группы препаратов являются дротаверин (но-шпа, но-шпа форте, спазмол), бенциклан (галидор), отилония бромида (спазмомен), метеоспазмил и др. При использовании миогенных спазмолитиков, так же как и М-холиноблокаторов, необходимо учитывать существенные индивидуальные различия их эффективности, отсутствие селективности эффектов (действуют практически на всю гладкую мускулатуру, включая мочевыделительную систему, кровеносные сосуды и др.), развитие гипомоторной дискинезии и гипотонии сфинктерного аппарата пищеварительного тракта, особенно при длительном применении. Данные препараты используются кратковременно (от однократного приема до двух-трех недель) для купирования спазма, а следовательно, болевого синдрома.

В ряду миотропных спазмолитиков следует отметить препарат мебеверин (дюспатолин), механизм действия которого сводится к блокаде быстрых натриевых каналов клеточной мембраны миоцита, что нарушает поступление натрия в клетку, замедляет процессы деполяризации и блокирует вход кальция в клетку через медленные каналы. В результате прекращается фосфорилирование миозина и отсутствует сокращение мышечного волокна. Известно также, что выход ионов кальция из внутриклеточных депо в результате активации α1-адренорецепторов приводит к открытию калиевых каналов, выходу ионов калия из клетки, гиперполяризации и отсутствию мышечного сокращения, что может становиться в течение длительного времени причиной мышечной гипотонии. В отличие от других миотропных спазмолитиков мебеверин препятствует пополнению внутриклеточных кальциевых депо, что в конечном итоге приводит лишь к кратковременному выходу ионов калия из клетки и ее гипополяризации. Последняя предупреждает развитие постоянного расслабления или гипотонии мышечной клетки. Следовательно, назначение мебеверина (дюспатолина) приводит только к снятию спазма без развития гипотонии гладкой мускулатуры, т. е. не нарушает моторики желудочно-кишечного тракта. Препарат оказался эффективным для купирования абдоминальных болей и дискомфорта, нарушений стула, обусловленных синдромом раздраженного кишечника, а также возникающих на фоне органических заболеваний.

Среди миотропных спазмолитиков также обращает на себя внимание препарат гимекромон (одестон). Одестон (7-гидрокси-4-метилкумарин) оказывает избирательное спазмолитическое действие на сфинктер Одди и сфинктер желчного пузыря, обеспечивает отток желчи в двенадцатиперстную кишку, снижает давление в билиарной системе и, как следствие, купирует билиарный болевой синдром. Одестон не обладает прямым желчегонным действием, но облегчает приток желчи в пищеварительный тракт, тем самым усиливая энтерогепатическую рециркуляцию желчных кислот, которые участвуют в первой фазе образования желчи. Преимущество одестона по сравнению с другими спазмолитиками заключается в том, что он практически не оказывает влияния на другие гладкие мышцы, в частности, кровеносной системы и кишечной мускулатуры.

Чрезвычайно перспективным направлением в лечении моторных расстройств является использование селективных блокаторов кальциевых каналов. В настоящее время из этой группы широкое распространение получил пинавериум бромид (дицетел). Дицетел блокирует потенциалзависимые кальциевые каналы миоцитов кишечника, резко снижает поступление в клетку экстрацеллюлярных ионов кальция и тем самым предотвращает мышечное сокращение. К числу достоинств дицетела относятся местное (внутрикишечное) действие препарата, тканевая селективность, отсутствие побочных, в т. ч. и кардиоваскулярных эффектов. Препарат можно применять в течение длительного времени, не опасаясь развития гипотонии кишечника. Клинические исследования показали высокую эффективность дицетела в лечении синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний, при которых наблюдается спастическая дискинезия толстой кишки.

В купировании болевого синдрома особая роль отводится препаратам, влияющим на висцеральную чувствительность и механизмы восприятия болей. Это касается, в первую очередь, больных с функциональными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (функциональная диспепсия, синдром раздраженного кишечника, функциональные абдоминальные боли и др.) и психогенными абдоминальными болями.

В настоящее время широко обсуждается возможность использования антидепрессантов, антагонистов 5-НТ3, агонистов κ-опиоидных рецепторов, аналогов соматостатина (октреотида). Из них лучше всего изучены антидепрессанты, реализующие противоболевой эффект двумя путями: 1) за счет уменьшения депрессивной симптоматики, учитывая тот факт, что хроническая боль может быть маской депрессии; 2) за счет активации антиноцицептивных серотонинергических и норадренергических систем. Антидепрессанты назначаются в терапевтических (но не в низких) дозах (амитриптилин 50-75 мг/сут., миансерин 30-60 мг/сут. и т. д.), продолжительность их приема должна составлять не менее 4-6 недель. Препараты эффективны в комплексной терапии.

Таким образом, генез абдоминальных болей является полиэтиологическим и полипатогенетическим. Лечение болевого синдрома должно быть направлено на нормализацию структурных и функциональных нарушений пораженного органа, а также на нормализацию функций нервной системы, отвечающих за восприятие болей.

Литература.

1. Вегетативные расстройства. Руководство для врачей. Под ред. проф. А.М. Вейна. М., 1998.

2. Вейн А. М., Данилова А. Б. Кардиалгии и абдоминалгии // РМЖ, 1999. 7, № 9. С. 428-32.

3. Григорьев П. Я., Яковенко А. В. Клиническая гастроэнтерология. М.: Медицинское информационное агентство, 2001. С. 704.

4. Ивашкин В. Т. Синдром раздраженной кишки // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. 1993, т. 2, № 3. С. 27-31.

5. Яковенко Э. П. Григорьев П. Я. Хронические заболевания внепеченочных желчевыводящих путей. Диагностика и лечение. Метод. пособие для врачей. М.: Медпрактика, 2000. С. 31.

Таблица 1. Этиология абдоминальных болей

Интраабдоминальные причины

Экстраабдоминальные причины

Примечание. Частота заболеваний в рубриках указана в убывающем порядке.