Аллергия после кт с контрастом что делать

Особенности компьютерной томографии с контрастным усилением

КТ с контрастированием – исследование, предполагающее использование рентгеновского излучения в минимальных дозах, а также сопровождающееся введением специального вещества для усиления контрастности здоровых и патологически измененных тканей.

КТ с контрастом выполняется в случаях, когда нужно очень четко разделять нормальные и аномальные структуры в человеческом организме. Такая дифференцировка достигается посредством усиления сигнала от больных тканей. Эффект контрастирования при КТ основывается на том, что большинство опухолей, особенно, злокачественных, кровоснабжается лучше, чем здоровые ткани. Поэтому контрастное вещество будет накапливаться в них, давая картину отличия от прочих тканей. Кроме того, контраст необходим для изучения состояния сосудов – вен, артерий. На снимках КТ контраст будет выделяться белым цветом, что позволит хорошо изучить этот участок.

КТ с контрастом и онкология

В большинстве случаев процедура рекомендуется при подозрении на онкологический процесс, либо для дифференцирования доброкачественной опухоли со злокачественной. Так, рекомендуется КТ с контрастным веществом при:

Томография с контрастированием позволит различить банальную и часто встречающуюся кисту почки от почечно-клеточного рака или доброкачественной липомы, ангиомы. При изучении состояния печени КТ поможет дифференцировать цирроз печени, доброкачественные опухоли и гепатоцеллюлярный рак.

Применяется КТ с контрастным усилением при лимфомах – для отличия их от другого ракового заболевания (лимфогранулематоз) или от простого лимфаденита. Контрастирование позволит установить степень ракового заболевания, его распространенность, поражение регионарных лимфоузлов, наличие метастазов. Часто назначают КТ и при малигнизации доброкачественных опухолей, которая будет заметна по ряду специфических признаков (васкуляризация, увеличение в размерах и т.д.).

Компьютерная томография с контрастным усилением весьма информативна при диагностике внутри просветных тромбов, а также тромбированных аневризм, зон сужения тромбами аорты. Также контраст позволит детально изучить сосудистые мальформации, в том числе – перед оперативным вмешательством по поводу их удаления. Обследование даст полную картину при истончении стенок вен, варикозе глубоких вен и при тромбофлебите, а также при атеросклерозе артерий.

Компьютерная томография с контрастированием применяется при заболеваниях таких зон организма:

До введения препарата врач обязательно уточняет наличие некоторых заболеваний и состояний у пациента, которые могут стать противопоказаниями к процедуре.

До обследования пациент должен сдать ряд лабораторных анализов

(биохимия крови: мочевина (2,4-6,4 ммоль/л) и креатинин (мужчины старше 15 лет — 80-150 мкмоль/л, старше 60 лет — 71-115; женщины старше 18 лет — 53-97, старше 50 лет — 53-106).

При повышении указанных показателей проведение контрастирования не проводится. Количество контрастного вещества рассчитывается исходя из веса человека.

Есть разные способы введения контраста, основные из них таковы:

Противопоказаниями при КТ с конрастными веществами, содержащими йодсодержащие препараты являются:

Строгим противопоказанием к любой КТ является беременность, ведь исследование предполагает использование рентгеновского излучения. Относительное противопоказание – грудное вскармливание: после процедуры в течение 1-2 суток следует исключать кормление грудью. У томографа есть ограничение по весу пациента, и при выполнении КТ у людей с массой тела более 110-120 кг могут возникнуть сложности.

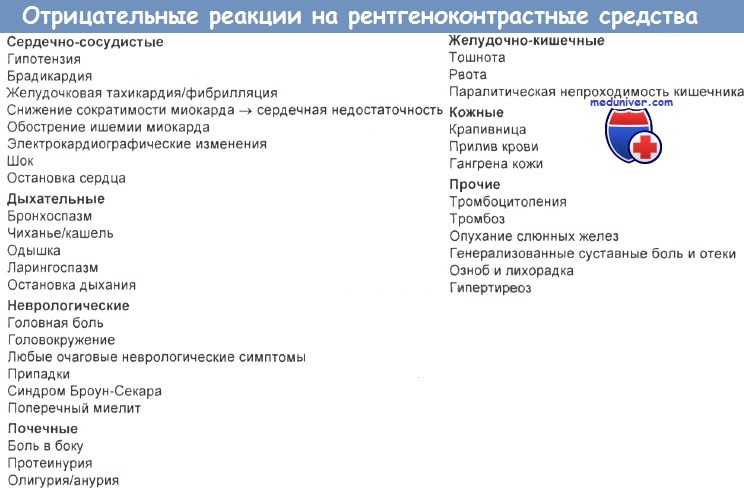

Обычно рекомендуется не выполнять процедуру чаще, чем раз в 6 месяцев. Это ограничение связано не с применением контраста, а с получением лучевой нагрузки во время КТ. Тем не менее, эта нагрузка минимальна, и по жизненным показаниям КТ может быть проведена чаще. Следует помнить, что у ряда пациентов (1-3%) наблюдаются патологические реакции на введение контрастного вещества, что также может ограничить частоту выполнения процедуры. К таким реакциям относятся:

Ведение пациентов с аллергическими реакциями на рентгенконтрастные вещества

Профилактика аллергических реакций.

Наибольшую доказательную базу имеет следующая схема:

В одном из исследований применение этой схемы у пациентов с указанием на предшествующие аллергические реакции на РКВ снизило общую частоту повторной аллергической реакции до 11 %. При этом гипотензия развилась всего у 0,7 % пациентов.

Чаще используется более простая схема:

Существует также альтернативная схема:

При наличии аллергической реакции на ионное РКВ при необходимости в дальнейшем проведении повторной процедуры следует применять неионное РКВ так как риск тяжелой перекрестной аллергической реакции в этом случае составляет менее 1 %.

Лечение развившейся аллергической реакции.

При лечении аллергической реакции на введение РКВ применяют 5 классов фармакологических препаратов: H 1 – блокаторы, H 2 – блокаторы, кортикостероилы, адреналин и физиологической раствор. Тактика лечения зависит от степени выраженности аллергической реакции и состояния больного. При легкой степени (крапивница, зуд) применяют дифенгидрамин в дозе 25-50 мг внутривенно. В случае отсутствия эффекта вводят адреналин подкожно (0,3 мл раствора в разведении 1:1000 каждые 15 мин до дозы 1 мл). При этом можно дополнительно ввести в течение 15 мин разведенный в 20 мл физиологического раствора циметидин в дозе 300 мг в/в или ранитидин в дозе 50 мг в/в.

При развитии бронхоспазма рекомендуется следующая последовательность действий:

1) кислород через маску, оксиметрия;

3) дифенгидрамин 50 мг внутривенно;

4) гидрокортизон 200 400 мг внутривенно;

При отеке лица и гортани:

1) вызов реаниматолога;

2) оценка проходимости дыхательных путей:

а) дополнительный кислород через маску;

в) подготовка набора для трахеостомии;

3) в более легких случаях — адреналин подкожно (0,3 мл раствора в разведении 1:1000 каждые 15 мин до дозы 1 мл), при средней степени тяжести и тяжелой реакции — адреналин внутривенно болюсно 10 мкг в течение 1 мин, затем инфузия 1-4 мкг/мин (под контролем АД и ЭКГ);

4) дифенгидрамин 50 мг внутривенно;

При гипотензии и токе:

2) дополнительный кислород через маску или интубация;

3) дифенгидрамин 50-100 мг внутривенно;

4) гидрокортизон 400 мг внутривенно;

5) контроль центрального венозного давления;

6) оксиметрия. При неэффективности:

7) внутривенно дофамин со скоростью 2-15 мкг/кг/мин

9) реанимационные мероприятия.

Основные положения:

Ю.А. Карпов, А.Н. Самко, В.В. Буза.

М.: Медицинское информационное агенство, 2010

Побочные эффекты при применении йод-содержащих контрастных веществ в рентгенологической практике и методы их профилактики

Врач-рентгенолог

кабинета рентгеновской

компьютерной томографии

Частота реакций на йодсодержащие радиоконтрастные вещества достаточна высока и наблюдается у 5-8% всех больных, которым вводят эти препараты. С учетом того, что диагностические исследования с применением радиоконтрастных веществ достаточно распространены с тенденцией к их увеличению, становится понятной важность проблемы, связанной с побочными реакциями на этот вид препаратов.

Применение рентгеноконтрастных препаратов представляет наибольшую опасность для пациентов из-за высокой частоты и тяжести осложнений. Вредное воздействие водорастворимых рентгеноконтрастных средств (РКС), применяемых для экскреторной урографии, КТ с внутривенным болюсным усилением и КТ-ангиографии, а также исследований других органов и систем связано с хемотаксическим воздействием йода, карбоксильных групп на клетки; с осмотической токсичностью и локальным ионным дисбалансом, возникающим в просвете сосуда при болюсном введении ионных рентгеноконтрастных средств. Феномен осмотической токсичности заключается в многократном повышении осмотического давления в месте введения препарата, что вызывает обезвоживание и повреждение эндотелиальных клеток и форменных элементов крови. В результате эритроциты теряют свою эластичность и способность менять форму при продвижении по капиллярам, наблюдается дисбаланс между образованием эндотелина, эндотелиального релаксирующего фактора (NO), активируется выработка других биологически активных молекул, нарушаются регуляция сосудистого тонуса и микроциркуляция, возникают тромбозы.

Токсичность РКС определяется строением их молекулы и её способностью диссоциироваться в водном растворе на ионы. До недавнего времени использовались только ионные или диссоциирующие рентгеноконтрастные средства (урографин, верографин и др.), которые состоят из солей, диссоциирующихся на катионы и анионы. Они характеризуются высокой осмолярностью (в 5 раз выше, чем у плазмы крови), поэтому также называются высокоосмолярными контрастными средствами и могут вызывать местный ионный дисбаланс. При их использовании нередко развиваются побочные эффекты, вплоть до самых тяжёлых. Более безопасными являются неионныеили недиссоциирующие, низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства (йогексол, йопромид, йодиксанол). Они не диссоциируются на ионы, характеризуются более высоким соотношением количества атомов йода к количеству частиц препарата в единице объёма раствора (то есть хорошее контрастирование обеспечивается при меньшем осмотическом давлении), атомы йода защищены гидроксильными группами, что уменьшает хемотоксичность. В то же время стоимость низкоосмолярных рентгеноконтрастных средств в несколько раз выше высокоосмолярных. Кроме того, рентгеноконтрастные средства делятся по своему строению на мономерные и димерные, в зависимости от числа бензольных колец со встроенными атомами йода. При использовании димерных препаратов, содержащих в одной молекуле шесть вместо трёх атомов йода, требуется введение меньшей дозы препарата, за счёт чего уменьшается осмотоксичность. По механизму развития побочные эффекты делят на:

Анафилактоидные, или непредсказуемые, реакции на йодсодержащие контрастные средства носят такое название, поскольку причина и точный механизм их развития не известны, хотя определённые условия увеличивают их риск. Не отмечается чёткой связи между их выраженностью и дозой введённого препарата. Определённую роль играет активация секреции серотонина и гистамина. Разница между анафилактоидными реакциями и истинной анафилаксией в практической деятельности не существенна, так как симптомы и лечебные меры при них не различаются.

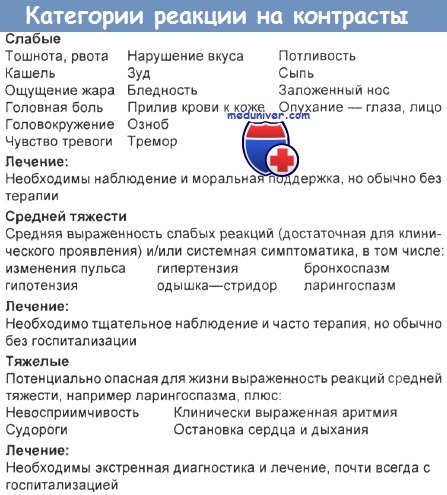

По тяжести побочные эффекты делят на:

К лёгким побочным эффектам относят появление ощущений жара, сухости во рту, тошноты, нехватки воздуха, головной боли, лёгкого головокружения. Они не требуют лечения, однако могут быть предвестниками более тяжёлых эффектов. Если они наступили до завершения введения контрастного средства, необходимо его прекратить. Не вынимая иглу из вены, продолжить наблюдение за пациентом, подготовить медикаменты на случай развития более тяжёлых осложнений.

При развитии тяжёлой анафилактоидной реакции или истинного анафилактического шока (бледность, резкое падение артериального давления, коллапс, тахикардия, астматический статус, судороги) необходимо вызвать врача-реаниматолога, установить систему для внутривенных вливаний и начать ингаляционное введение кислорода 2-6 л/мин. Внутривенно вводится натрия тиосульфат (10-30 мл 30% раствора), адреналин 0,5-1,0 мл 0,1% раствора, хлоропирамин 1-2,0 мл 2% раствора или дифенгидрамин 1-2,0 мл 1% раствора, гидрокортизон 250 мг в изотоническом растворе хлорида натрия. При необходимости врачом-реаниматологом проводится интубация и искусственная вентиляция лёгких.

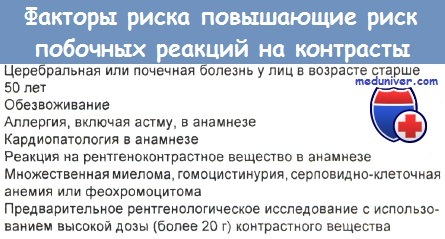

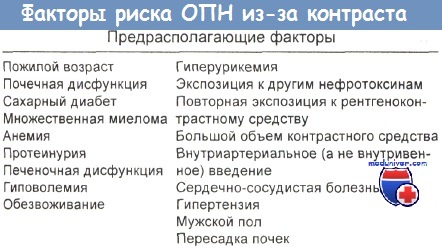

Доказанные факторы риска острой почечной недостаточности при использовании рентгеноконтрастных средств во многом совпадают с факторами риска внепочечных осложнений. К ним относятся:

Если в общей популяции нефротоксичность рентгеноконтрастных средств, определяемая как прирост уровня креатинина сыворотки более чем на 0,5 мг/дл или более чем на 50% от исходного уровня, наблюдается в 2-7% случаев, то у больных с нарушенной функцией почек (креатинин сыворотки более 1,5 мг/дл) или другими доказанными факторами риска она отмечается в 10-35% случаев. Кроме того, следует учитывать такие вероятные факторы риска ухудшения функции почек, как артериальная гипертензия, распространённый атеросклероз, нарушенная функция печени, гиперурикемия. Неблагоприятное влияние на риск нефротоксичности миеломной болезни и сахарного диабета без поражения почек не доказаны.

Профилактика острой почечной недостаточности при использовании РКС включает:

Среди врачебных назначений, предлагающихся для профилактики острой почечной недостаточности при использовании рентгеноконтрастных средств, только гидратация достоверно улучшает прогноз больных. Эффективность остальных методов на основании проспективных клинических исследований является сомнительной (назначение допамина, маннитола,,антагонистов кальция) или недостаточно доказательной (назначение ацетилцистеина).

При МРТ с целью контрастирования используют препараты, содержащие редкоземельный металл гадолиний, атомы которого обладают особыми магнитными свойствами. Токсичность препаратов гадолиния существенно ниже (в 10 и более раз по сравнению с йодсодержащими РКС) благодаря тому, что его атомы окружены хелатными комплексами диэтилентриамидпентауксусной кислоты. Однако при его использовании описаны тяжёлые побочные эффекты анафилактоидного типа, аналогичные побочным эффектам йодсодержащих РКС, а также случаи острой почечной недостаточности. Тактика лечения этих осложнений не имеет принципиальных отличий по сравнению с осложнениями рентгеноконтрастных средств.

Список использованной литературы:

Аллергия после кт с контрастом что делать

Водорастворимые контрастные средства почти целиком выводятся в неметаболизированном виде через почки. Лишь небольшая доля таких веществ связывается с плазменными белками.

а) Взаимодействие контрастных веществ с лекарствами. Верапамил и контрастные средства синергически действуют на отношение натрий: кальций, что существенно с точки зрения кардиологических побочных эффектов. Эпилептогенные свойства хлорпромазина могут потенцироваться интратекальным введением контрастного вещества. Рентгеноконтрастные средства препятствуют фибринолитическому действию тромболитических лекарств.

б) Интерлейкиноподобный синдром. Примерно у 10 % пациентов, получавших ранее интерлейкин-2, введение как ионного, так и неионного контрастного вещества вызывает лихорадку, озноб, сыпь, тошноту, рвоту, крапивницу, диарею, гипотензию и одышку.

в) Клиника отравления контрастными веществами:

— Побочные эффекты. Реакции на контрастные средства варьируют по тяжести. Все отрицательные побочные эффекты, независимо от их типа и выраженности, могут прогрессировать до более серьезного состояния. Реакции на контрастное средство обычно очевидны в первые 5—20 мин после введения, но изредка проявляются только спустя 24—48 ч. Они возможны после как однократной, так и множественных (например, последовательных или повторных при ангиографии) внутрисосудистых инъекций.

— Типы:

1. Анафилактоидный (напоминающий анафилаксию, аллергию), или идиосинкразический.

2. Неидиосинкразический:

а) хемотоксический, осмотоксический, органотокси-ческий (например, нейротоксический, кардиоток-сический, нефротоксический);

б) сосудодвигательный, включая вагусный.

3. Сочетанный (1+2) или органоспецифичный (местный, несистемный).

Большинство побочных эффектов относится к не опасным для жизни осложнениям малой или средней тяжести, требующим только наблюдения и моральной поддержки пациента. Однако слабые или средней тяжести начало и продромы бывают и у очень серьезных реакций. Их частота и тяжесть зависят от дозы, пути и скорости введения контрастного средства.

Отрицательные реакции, категории их тяжести, факторы, повышающие риск побочных эффектов, обобщены в таблицах ниже. Среди более редких важных реакций заслуживают внимания панкреатит, глоссит, острый гемолиз у пациента с серповидно-клеточной анемией и спазм венечных артерий.

г) Распространенность отравления контрастными веществами. Истинная распространенность отрицательных побочных эффектов после внутрисосудистого введения контрастного средства не известна, поскольку сходные симптомы могут быть обусловлены одновременно проводимой фармакотерапией, местной анестезией, иглами, катетерами и нервным возбуждением пациента. На статистику влияют также невключение реакций в отчетность и субъективный подход к их категоризации или классификации.

Большинство побочных эффектов — слабые или средней тяжести, не требуют лечения и, судя по имеющимся сообщениям, наблюдаются у 5—12 % пациентов, получающих ионные ВОКС. Во многих случаях происходят физиологические нарушения (например, появляется ощущение жара), которые зачастую не регистрируют в истории болезни. Применение НОКС и неионных контрастных средств связано с пониженной распространенностью отрицательных реакций, особенно серьезных и опасных для жизни. При использовании ВОКС тяжелые последствия отмечаются в 1—2 случаях на 1000 исследованных пациентов.

г) Случаи отравления контрастными веществами с летальным исходом. Относительно распространенности летальных исходов, вызванных реакцией на контрастный материал, данные также весьма приблизительны. Кроме того, возможности реанимации и лечения тяжелых состояний за последние 20 лет шагнули далеко вперед. Разные публикации говорят о летальности при использовании ВОКС в диапазоне 1 случай на 40 000—170 000 внутривенных введений. В 80-е годы этот показатель для ВОКС снизился до 0,9:100 000, т. е. в принципе стал таким же, как у неионных средств.

Этот факт отражает совершенствование структуры контрастных средств (низкоосмоляльные и неионные вещества), отбора пациентов, подготовки врачей и методов реанимации.

Отмечались поздние реакции, но они редко бывают серьезными и исключительно легкие. Позднее появление боли в месте внутривенной инъекции или около него может указывать на развитие тромбофлебита.

д) Анафилактоидные реакции. Анафилактоидные реакции наблюдаются при 5—20 % исследований с применением радиоконтрастных средств и варьируют от кожных проявлений до необратимого шока. Аллергия в анамнезе повышает риск таких осложнений как минимум в 2—3 раза.

У пациентов, уже страдавших от анафилактоидных реакций на контрастный материал, вероятность их повторения в аналогичной ситуации колеблется от 35 до 60 %. Факторы, предрасполагающие к осложнениям при использовании таких веществ, перечислены в таблице ниже. Ионные контрастные средства могут обладать при применении у человека антигенными свойствами. К дополнительным факторам риска относится получение пациентом адренергических блокаторов.

Осмотические побочные эффекты включают изменения объема плазмы, проницаемости сосудов, их расширение, местные дискомфорт или боль, нарушение гематоэнцефалического барьера, сосудодвигательную нестабильность и вазовагальные реакции (влияние на частоту сердечных сокращений).

К хемотаксическим побочным эффектам относятся нейротоксичность, угнетение сердечной деятельности, аритмия, изменения электрокардиограммы, поражение почечных канальцев или сосудов. По-видимому, эти реакции коррелируют с содержанием катионов, т. е. связаны с ионной природой контрастного материала, диссоциирующего в растворе. Неионные вещества дают меньше хемотаксических побочных эффектов. Вероятно, это объясняется их более гидрофильной природой.

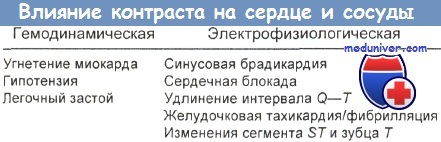

е) Сердечно-сосудистые эффекты отравления контрастными веществами. К сердечно-сосудистым и/или легочным реакциям относятся ишемия миокарда, приводящая к боли и аритмии; желудочковые экстрасистолы с эктопическим возбуждением; электрокардиографические изменения, которые отмечаются у 33 % пациентов с атеросклерозом или ишемической болезнью сердца и около 5 % прочих; тахикардия, сопровождающая гипотензию, что отличается от более классической вагусной реакции (гипотензия с брадикардией).

Кардиологические симптомы сопровождаются одышкой. Известно, что гипоксия предрасполагает к сердечной аритмии, особенно при ишемической болезни сердца или патологии легких. В последних обстоятельствах наблюдается быстрое прогрессирование до желудочковой тахикардии, фибрилляции и шока с остановкой сердца. После инъекции ионного средства повышается сопротивление дыхательных путей и снижается скорость в них воздуха, хотя обычно и без клинических проявлений. У астматиков этот эффект проявляется в виде бронхостеноза.

При коронарной ангиографии и левой вентрикулографии контрастное средство достигает стенки венечных сосудов почти неразбавленным, что ведет к ишемии во время его применения. Для пациентов с сердечной недостаточностью, легочной гипертензией и нестабильной стенокардией высок риск тяжелых гемодинамических нарушений (падение кровяного давления, отек легких) или аритмий (синусовая и узловая брадикардия, желудочковая тахикардия или фибрилляция). Неионные НОКС, по-видимому, с гемодинамической точки зрения лучше. Названные изменения обычно наблюдаются в первые минуты после инъекции контрастных средств.

У пациентов с легочной гипертензией такая инъекция повышает давление в легочной артерии, что чревато недостаточностью правого желудочка. Гемодинамические изменения провоцируются в основном гиперосмолярностью и слабее при использовании НОКС.

Сочетание гипотензии с брадикардией часто сопровождается состоянием тревоги, спутанностью сознания, потливостью, невосприимчивостью и утратой контроля над кишечником и мочевым пузырем. Это называют ва-зовагальной реакцией. Этиология ее неизвестна, но она часто обостряется паникой и в отсутствие лечения может привести к остановке сердца и дыхания. Кардиологические эффекты повышенного вагусного тонуса включают угнетение активности синусно-предсердного и предсердно-желудочкового узлов, подавление предсердно-желудочкового проведения и расширение периферических сосудов. Гипотензия намного тяжелее брадикардии и сохраняется после того, как последнюю купируют атропином.

Синусовые брадикардии и аномалии проведения в предсердно-желудочковом узле обычно наблюдаются при левой вентрикулографии после инъекции контрастного средства в правую и левую венечные артерии. По-видимому, замедленное проведение и усиление автоматизма обусловлены гиперосмолярностью. После введения неионного контрастного средства, несмотря на интенсивную системную гепаринизацию, могут развиться венечные тромбы.

Как ионные, так и неионные средства после внутрикоронарного введения удлиняют интервал Q—T, причем первые делают это сильнее, чем вторые.

ж) Влияние контрастных веществ на желудочно-кишечный тракт. Пероральный прием иогексола (100 мл) обусловил тошноту, рвоту, боли в животе, гипотензию и затрудненное дыхание. Симптомы исчезли после внутривенного введения 100 мг гидрокортизона, 100 мг хлорфенамина и плазмозаменителей.

з) Влияние контрастных веществ на нервную систему. После внутрисосудистого введения контрастных средств не часто наблюдаются такие неврологические симптомы, как головная боль (иногда поздняя в сочетании с внутримозговым кровоизлиянием), затуманенность зрения, транскортикальная глобальная амнезия, корковая слепота, энцефалопатия, менингеальные реакции, головокружение, сенсорные нарушения, транзиторный парез и припадки (в основном у пациентов с очаговыми поражениями головного мозга). Риск необратимых неврологических изменений максимален при церебральной ангиографии и непосредственном контрастировании дуги аорты. Обычно неврологические побочные эффекты кратковременны.

Припадки требуют немедленного купирования (внутривенно диазепам, фенитоин, фенобарбитал, интубация, интенсивный уход). Контрастные средства могут усиливать нервно-мышечную блокаду при миастении. Масштабы нарушения гематоэнцефалического барьера, вызванного гипертоническим раствором, обычно прямо пропорциональны его осмолярности и продолжительности инъекции. Использование ионного контрастного средства для визуализации нервных корешков спинного мозга чревато случайной подоболочечной инъекцией. Неионные средства при эпидурографии предпочтительнее При подозрении на случайную интратекальную инъекцию пациенту нельзя ложиться.

и) Влияние контрастных веществ на легкие. После внутрисосудистого введения контрастных материалов отмечался некардиогенный отек легких. Предрасполагающие к нему факторы точно не установлены. Пациентам, у которых в анамнезе указан отек легких при использовании рентгеноконтрастных средств, вероятно, надо профилактически давать кортикостероиды, однако рецидивирование такой реакции наблюдалось и после премедикации преднизоном и дифенгидрамином \48\. Неионные средства при таком анамнезе, вероятно, противопоказаны. После применения примерно 200 мл иогексола (неионного НОКС) описан случай эозинофильной пневмонии.

к) Влияние контрастных веществ на почки. Острая почечная недостаточность после инъекции водорастворимого контрастного средства описана в случае применения многих таких средств. Предрасполагающие факторы перечислены в таблице ниже. При любом исследовании общее количество контрастного материала, превышающее 500—800 мл I2 на 1 кг массы тела, повышает риск нефротоксичности. Клинически у пациентов развиваются острый канальцевый некроз и в ближайшие после экспозиции сутки — олигурия. Почечная функция обычно восстанавливается за 2—3 нед. Относительно меньшей опасности неионных НОКС для почек мнения расходятся.

Katzberg отмечает, что большинство клинических случаев якобы индуцированной контрастным средством острой почечной недостаточности — это неподтвержденные ретроспективные данные о случаях, когда на организм действуют различные неконтролируемые факторы.

Одно катамнестическое исследование с контролем показывает, что неионное контрастное средство иогексол менее нефротоксично, чем ионное средство диатризоат, в случае обследования кардиоангиографии пациентов с уже имеющейся почечной недостаточностью — одной или в сочетании с сахарным диабетом. И напротив, при нормальной почечной функции независимо от наличия или отсутствия сахарного диабета неионные контрастные средства по нефротоксичности сравнимы с ионными.

Обезвоживание ухудшает работу почек. Следовательно, все пациенты, которым вводят контрастные средства, должны быть хорошо гидратированы. Одно катамнестическое исследование наводит на мысль о низком риске клинически значимой нефротоксичности после использования контрастного материала у диабетиков с нормальной почечной функцией и недиабетиков с уже имеющейся почечной недостаточностью. Небольшой доле таких пациентов потребуется диализ. У них в течение ближайших суток начинается повышение сывороточного уровня креатинина, часто довольно быстро. Предложена формула для расчета максимального безопасного с точки зрения почечной функции количества контрастного материала (КМ).

ПДК = (5 мл КМ на 1 кг массы тела (макс. 300 мл))/Сывороточный креатинин (мг/100 мл)).

л) Тромбоэмболический потенциал. Во время ангиографического применения как ионных, так и неионных контрастных средств отмечались серьезные, но редко летальные тромбоэмболии, приводящие к инфаркту миокарда и инсульту. Чтобы свести к минимуму образование сгустков и риск тромбоэмболии, необходима продуманность всех деталей внутрисосудистого введения. Речь идет об учете продолжительности процедуры, материала, из которого изготовлены шприц и катетер, фоновых патологиях пациента и сопутствующей фармакотерапии. Сообщалось, что применение платиновых шприцев вместо стеклянных снижает, хотя и не исключает вероятность свертывания in vitro, если кровь попадает в шприц.

Тромбоэмболические осложнения бывают обусловлены просто смешиванием неионного НОКС с кровью в шприце, когда смесь отстаивается в течение нескольких минут перед использованием. Grollman и соавт. добавляли 5 ЕД гепарина на каждый миллилитр неионного НОКС (1000 ЕД/200 мл). Разница между ионными и неионными контрастными средствами с точки зрения риска тромбоэмболических осложнений, по-видимому, невелика, а вероятность тромбообразования при использовании как НОКС, так и ВОКС несколько выше среднего в участке их введения в венечные сосуды. При использовании неионных средств нужна особая осторожность у пациентов из групп повышенного риска, например пожилых людей или страдающих чреватыми тромбозом нарушениями системы свертывания.

Такие контрастные средства нельзя смешивать с кровью перед внутрисосудистой инъекцией. Непрерывное промывание солевым раствором для предупреждения этого смешивания, премедикация гепарином и применение пластиковых шприцев повышают безопасность использования неионных средств.

м) Влияние контрастных везеств на щитовидную железу. Рентгеноконтрастные средства содержат атомы йода, ко-валентно связанные с бензольным ядром; эти соединения не метаболизируются in vivo деиодизирующими ферментами. Однако в таких препаратах в виде примеси присутствует свободный йод, который, вероятно, и обусловливает их действие на щитовидную железу.

В применяемых сейчас рентгеноконтрастных растворах содержание неорганического йода, способного влиять на тиреоидный метаболизм, составляет примерно 0,1 % вводимой дозы. Westhoff-Bleck предложил для пациентов с риском гипертиреоза профилактику — инъекцию 1,2 г перхлората натрия за 30 мин до экспозиции к контрастному средству и через 6—8 ч после нее. Иподат или иопаноат натрия при введении взрослым людям ингибируют периферическое превращение Т4 в Т3, приводя к понижению сывороточных уровней обоих этих гормонов. Иподат натрия применялся для лечения неонатального гипертиреоза, обусловленного болезнью Грейвса.

После приема внутрь йода или йодированного рентгеноконтрастного средства возможны различные нарушения со стороны щитовидной железы. Иопаноевая кислота (Telepaque) и иподат натрия (Biloptin) временно препятствуют внещитовидному дейодированию йодтиронинов. Использование рутинных анализов тиреоидной функции приводит к подозрению на тиреотоксикоз примерно у половины пациентов. Для его исключения необходимо определить уровни Т3 в сыворотке. В течение 3 нед после пероральной холецистографии результаты исследования щитовидной функции надо интерпретировать с осторожностью.

н) Рак после использования контрастного вещества. Thorotrast, контрастное средство, содержащее 25 % коллоидного диоксида тория, ассоциируется с малигнизаци-ей.

о) Диссоциация оксигемоглобина. Как ионные, так и неионные контрастные средства могут препятствовать отделению кислорода от гемоглобина в капиллярной крови. Введение больших объемов этих средств чревато серьезными последствиями у пациентов со сдвигом кривой диссоциации оксигемоглобина влево, например, у новорожденных с внутрисердечным сбросом крови или у курящих людей с тяжелой ишемической болезнью сердца.

п) Йодидная «ветрянка». Йодидная «ветрянка» (опухание подчелюстных и околоушных слюнных желез) наблюдалась у пациентов с неосложненной ранее экспозицией к йодированным контрастным средствам и может рецидивировать у них же после повторного исследования с их применением.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021