Анаэробная зона пульса что это

Анаэробная зона пульса что это

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте VII Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: https://school-science.ru/7/11/40583.

Всякий здравомыслящий человек хочет прожить как можно дольше, возлагая надежды не только на генетику и здоровый образ жизни, но и на современную медицину. Точно так же любой из нас понимает, что современную медицину невозможно представить без современного оборудования. Фактически каждый инструмент, используемый медиками, функционирует или изготовлен благодаря достижениями в мире физики.

Медицина и физика – это две области, постоянно окружающие нас в повседневности, и влияние физики на развитие медицины только увеличивается.

В своей работе мы хотели бы показать, как физические законы работают в простых в использовании устройствах, взятых на вооружение не только профессиональными медиками, но и обычными людьми для контроля важнейших показателей здоровья.

Данная работа называется «Изучение работы пульсоксиметра и анализ данных, полученных в процессе исследования».

Вышеуказанная тема выбрана потому, что:

1. пульсоксиметр – современный медицинский прибор, доступный для работы в домашних условиях;

2. прибор позволяет изучить и легко контролировать важнейшие показатели кровеносной системы, нарушение работы которых смертельно опасно.

3. работу можно отнести, скорее, к области «медицина и физика», в настоящее время исследования в этой области очень актуальны

Объектная область исследования: сердечно-сосудистая система организма

Предмет исследования: уровень сатурации крови и пульсовая волна

В начале исследования мы сформулировали следующую гипотезу:

«Степень насыщения крови кислородом и частота пульсовой волны зависят от разных факторов повседневной жизни человека».

В соответствии с этой гипотезой поставили цель: познакомиться с теорией вопроса, найти и проанализировать соответствующие данные, позволяющие сделать определенные выводы о возможности изменения сатурации и частоты пульсовой волны.

Для этого необходимо решить следующие задачи:

1. изучить теорию вопроса – принцип пульсоксиметрии, состав и функции крови, ее роль в организме человека;

2. познакомиться с прибором и физическими законами, лежащими в основе его работы;

3. провести соответствующие измерения и наблюдения;

4. сделать собственные выводы.

В процессе работы были использованы теоретические и практические методы, авторы посетили лабораторию клиники «Санитас», где наблюдали работу сотрудников лаборатории, встретились с заведующей реанимационным отделением ЦРБ г. Искитима Беляевой Марией Викторовной, провели соответствующие измерения.

1. Теория изучаемого вопроса

1.1. Состав и функции крови

Нормальная жизнедеятельность клеток организма возможна только при условии постоянства его внутренней среды.

Важнейшим компонентом внутренней среды организма является кровь.

Кровь в нашем организме выполняет следующие функции:

Транспортная функция – заключается в переносе кровью различных веществ и тепла в пределах организма.

Дыхательная функция – кровь переносит дыхательные газы – кислород (О2) и углекислый газ (СО2) Кислород доставляется от легких к потребляющим его клеткам, а углекислый газ – от клеток к легким.

Питательная функция – кровь переносит питательные вещества для всасывания и потребления

Выделительная (экскреторная) функция – при биологическом окислении питательных веществ в клетках образуются конечные продукты обмена, которые транспортируются кровью к выделительным органам: почкам, легким, потовым железам, кишечнику.

Терморегулирующая функция – благодаря высокой теплоемкости кровь обеспечивает перенос тепла к коже (70 % тепла, образующегося во внутренних органах), что обеспечивает рассеяние его в окружающую среду и перераспределение.

Гомеостатическая функция – кровь обеспечивает поддержание постоянства внутренней среды организма – гомеостаза.

Защитная функция заключается, прежде всего, в обеспечении иммунных реакций, а также создании кровяных и тканевых барьеров против чужеродных веществ, микроорганизмов, дефектных клеток собственного организма, остановке кровотечений при повреждении сосудов.

В данной работе с помощью простого прибора мы предприняли попытку исследовать некоторые моменты, связанные в первую очередь с дыхательной функцией крови, в частности, зависимость степени насыщения крови кислородом от различных факторов.

1.2. Как осуществляется насыщение крови кислородом

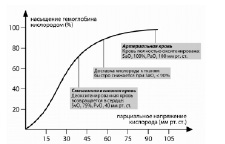

Кислород поступает в легкие и насыщает кровь, которая затем переносит его при помощи гемоглобина – белка, насыщенного железом. существует несколько видов гемоглобина. Гемоглобин, соединенный с кислородом, называется оксигемоглобин. Именно он определяет ярко-красный цвет артериальной крови. Всего в гемоглобине человека четыре участка связывания кислорода (по одному гему на каждую субъединицу), то есть одновременно может связываться четыре молекулы. Гемоглобин в лёгких при высоком парциальном давлении кислорода соединяется с ним, образуя оксигемоглобин.

Степень насыщения кислородом напрямую отражает его уровень. В медицине этот процесс называют сатурация. У здорового человека почти весь гемоглобин связан с кислородом, норма составляет 96–99 %.

Процентное отражение насыщенности крови кислородом называется – индексом сатурации.

1.3. Зависимость индекса сатурации от различных факторов

В норме индекс сатурации составляет 95–99 %.

Если этот показатель падает ниже 95 %, то можно говорить о каких-либо нарушениях в работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем. К тому же снижение этого показателя может свидетельствовать о наличии анемии, то есть дефицита железа. Люди, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания в случае, когда заболевание протекает тяжело, также имеют пониженный уровень сатурации.

Причины понижения уровня сатурации:

• недостаточное количество гемоглобина в крови либо понижение его чувствительности к кислороду;

• нарушение вентиляционной способности легких, например отеки;

• нарушена механика дыхания: ночное апноэ

• недостаток поступающей в малый круг кровообращения крови;

• пребывание в высокогорной местности (см. Приложение №4);

• нарушение циркуляции в большом круге.

В связи с причинами снижения насыщенности крови появляются симптомы этого состояния:

• снижение артериального давления

Наличие таких признаков может свидетельствовать о существенном недостатке кислорода в крови и о возможных патологических процессах, начинающихся в организме. При запущенных формах сатурации может наступить геморрагический шок. Последствия такого состояния могут быть весьма серьезными для организма. (из статьи «Мозг и сосуды», источник: сайт интернет-проекта «Болезни крови», см. Приложение, ссылки).

1.4. Пульсовая волна. Пульс

Пульс образуется при выталкивании крови из левого желудочка в аорту и в виде волны распространяется по артериям со скоростью 11 м/с, то есть 40 км/ч. Частота ударов пульса зависит от пола (у женщин на 10 ударов чаще, чем у мужчин), от возраста (у детей чаще, чем у взрослых), от положения тела, от пищеварения (первые 2–3 часа после еды чаще, чем до еды), от времени года, а также и от времени дня.

Артериальным пульсом называют ритмические колебания стенки артерий, обусловленные выбросом крови из сердца в артериальную систему и изменением в ней давления во время систолы и диастолы левого желудочка.

Исследование пульса позволяет оценить ряд важных характеристик состояния сердечно-сосудистой системы.

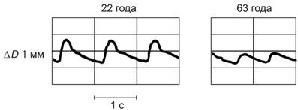

Сфигмография – метод графической регистрации артериального пульса. Получаемую при этом кривую называют сфигмограммой.

За время одного сердечного цикла регистрируется пульсовая волна, на которой выделяют восходящий участок –cd и нисходящий – dh.

Восходящий участок отражает растяжение стенки артерии возрастающим в ней систолическим давлением крови в период времени от начала изгнания крови из желудочка до достижения максимума давления. Нисходящий отражает восстановление исходного размера артерии за время от начала снижения в ней систолического давления до достижения в ней минимального диастолического давления.

Возрастные изменения пульсовой волны, вызванные снижением эластичности стенок артерий (материал статьи «Артериальный пульс», см. ссылку))

На dh имеются вырезка и подъем. Вырезка возникает в результате быстрого снижения давления в артерии в начале диастолы желудочков. В это время при еще открытых полулунных клапанах аорты осуществляется расслабление левого желудочка, вызывающее быстрое снижение в нем давления крови, а под действием эластических волокон аорта начинает восстанавливать ее размеры. Часть крови из аорты перемещается к желудочку. При этом она оттесняет створки полулунных клапанов от стенки аорты и вызывает их закрытие. Отражаясь от захлопнувшихся клапанов, волна крови создаст на мгновение в аорте и других артериальных сосудах новое кратковременное повышение давления, что регистрируется подъемом.

По сфигмограмме можно рассчитать длительность сердечного цикла, ритм сердца, частоту сокращений сердца, оценить продолжительность периода изгнания крови. По крутизне cd судят о скорости изгнания крови левым желудочком, состоянии аортальных клапанов и самой аорты.

2. Пульсоксиметрия – один из способов контроля состояния сердечно-сосудистой системы

2.1. Система получения медико-биологической информации

В современном мире много разной техники, которую можно применять даже дома. К примеру, есть измерители нитратов в овощах и фруктах, глюкометры, дозиметры, электронные тонометры, метеостанции для дома и так далее. Помочь человеку разобраться в устройстве приборов и их работе может школьная физика. В медицине она функционирует по тем же законам, что и в жизни.

Медицинская физика – это наука о системе, которая состоит из физических приборов и излучений, лечебно-диагностических аппаратов и технологий.

Цель медицинской физики – изучение систем профилактики и диагностики заболеваний, а также лечение больных с помощью методов и средств физики, математики и техники. Природа заболеваний и механизм выздоровления во многих случаях имеют биофизическое объяснение.

(Медицинская энциклопедия). Важным разделом медицинской физики является разработка диагностических и лечебных методов, связанных с использованием электромагнитного излучения в различных диапазонах. Очень много приборов существует для изучения тока крови и заболеваний, так или иначе влияющих на нее. Это тонометры, приборы для определения уровня сахара в крови, гемоанализаторы и пр. В нашей работе мы расскажем о простом и доступном каждому приборе- пульсоксиметре, который позволяет контролировать два важнейших показателя крови: пульс и уровень сатурации.

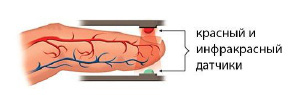

2.2. Пульсоксиметрия и пульсоксиметр

Сатурация определяется в процентном содержании и отражает насыщенность крови кислородом. Метод определения сатурации называется пульсоксиметрией. Соответственно прибор, ее измеряющий – пульсоксиметр. Работа пульсоксиметра основана на простых, хотя и мало кому понятных принципах спектрофотометрии. Сначала аппарат использовали только в палатах интенсивной терапии, а затем он стал общедоступным и успешно применяется даже в домашних условиях. Принцип работы прибора не требует забора крови или еще каких-то неприятных процедур. Для измерения степени насыщенности нужно приложить прибор к уху или подушечке пальца. Встроенный в него процессор обрабатывает данные и показывает уровень сатурации.

В основе технологии используются два физических принципа:

Во-первых, поглощение гемоглобином света двух различных по длине волн меняется в зависимости от насыщения его кислородом. В организме человека присутствуют два вида гемоглобина – восстановленный и оксигемоглобин. Гемоглобин, насыщенный кислородом, по-другому, нежели гемоглобин без кислорода, проницаем светом, и фотодетектор пульсоксиметра улавливает это различие и передает результаты в микропроцессор, который и анализирует их. Датчики работают по очереди и одновременно, включаются и выключаются попеременно, чтобы процессор смог отделить их систематическое воздействие на ткани от обычного внешнего света, который не должен никак сказываться на результатах исследования.

Во-вторых, световой сигнал, проходя через ткани, становится пульсирующим из-за изменения объема артериального русла при каждом сокращении сердца. Этот компонент может быть отделен микропроцессором от непульсирующего, идущего от вен, капилляров и тканей.

Определенные данные уже изначально заложены в пульсоксиметр – он знает, что гемоглобин, связанный с кислородом, лучше поглощает инфракрасный свет, а «чистый» гемоглобин – красный, и на основе этих данных он и выводит на дисплей итоговые результаты. Поток света, что не востребован кровью, забирает на себя фотоприёмник.

Итак, что измеряет пульсоксиметр?

2. Частоту пульса – удары в минуту в среднем за 5–20 секунд.

Пульсоксиметр не дает информации о:

• содержании кислорода в крови;

• количестве растворенного в крови кислорода;

• дыхательном объеме, частоте дыхания;

• сердечном выбросе или артериальном давлении.

Норма сатурации одинакова для взрослого и ребенка и составляет 95–98 %, в венозной крови – обычно в пределах 75 %. При достижении цифры в 94 %, врач должен принимать срочные меры по борьбе с гипоксией, а критическим значением считают сатурацию 90 % и ниже, когда пациенту требуется экстренная помощь.

Для справки: Как проверить насколько насыщенная у человека кровь кислородом. Есть один простой метод. Для этого нужно задержать дыхание и отсчитать, сколько времени человек может не дышать. Если время задержки дыхания приближается к одной минуте, то это норма.

3. Экспериментальная часть

3.1. Знакомство с лабораторией и методами исследования крови.

На начальном этапе работы следовало изучить теорию, познакомиться с составом и функциями крови, как важнейшей системы организма, выяснить, как осуществляется транспортировка кислорода кровью к клеткам. Здесь нам оказали помощь сотрудники лаборатории клиники Санитас и заведующая Коведяева Юлия Михайловна. (на снимке).

Нам рассказали о методах исследования крови, показали современное оборудование, взяли нашу кровь на анализ и подробно расшифровали результаты.

Также мы увидели, как выглядят различные клетки крови человека под микроскопом, узнали о том, как меняются показатели крови при некоторых патологических состояниях организма.

Во время второго посещения ЦРБ г. Искитима и встречи с заведующей реанимацией Беляевой Мариной Викторовной мы узнали, как контролируют показатели работы сердечно-сосудистой системы у пациентов с тяжелыми состояниями, узнали, кому показана пульсоксиметрия, как необходимо действовать в случае угрозы жизни тяжелого больного. Врач рассказала, что в городской больнице в реанимации у всех пациентов контроль ведется непрерывно.

Пульсоксиметрия показана при:

• при отравлениях угарным газом.

Мы узнали, что существует Руководство Всемирной организации здравоохранения по пульсоксиметрии, так как эта процедура – стандарт мониторинга при анестезии (см. приложение).

Мы увидели, как осуществляется контроль степени сатурации и подача кислорода тяжелым пациентам. В данный момент в палате находились: пожилая пациентка с хронической обструктивной болезнью легких, пациент с инфарктом миокарда и пациентка после операции. Пациентка (72 года) с ХОБЛ дышать самостоятельно могла лишь ограниченное время, сатурация при отключении аппарата падала непрерывно в течение нескольких минут до уровня 80 %. После этого пациентка была подключена к аппарату.

Рассказывает Марина Викторовна Беляева

3.2. Описание эксперимента

Для проведения эксперимента нам понадобилось два пульсоксиметра. Приборы были заказаны в интернет-магазине, торгующим медицинской техникой. Нами были заказаны напальчиковые пульсоксиметры.

К сожалению, эта разновидность пульсоксиметров не предполагает запись информации, не давая возможность непрерывно следить за тем, как меняется пульс и сатурация. К сожалению, наши финансовые возможности не позволили приобрести приборы с большим количеством опций.

Мы решили провести наблюдения по двум направлениям:

а) изучить работу прибора;

б) исследовать, как меняется частота пульса и уровень сатурации в разных условиях.

Изучение работы прибора провели следующим образом:

2. Отсутствие пульса – препятствие для работы? Мы выполнили измерение пульса и степени сатурации, перевязав палец нитью на короткое время. В итоге обнаружилось, что при отсутствии пульсовой волны прибор не работает.

3. Препятствие – металл. Мы выполнили измерения, обернув палец металлической фольгой. Прибор не дал показаний, это объясняется, видимо, тем, что алюминий отражает поток излучения от источника. Мы нашли соответствующую информацию и убедились, что алюминий – действительно препятствие для и\к лучей.

4. Испытания в условиях яркого света. Мы провели испытания прибора при ярком свете (в инструкциях к прибору говорится о том, что наличие яркого света может менять показания). В итоге выяснилось, что точечные светодиодные светильники действительно влияют на работу прибора. Показаний нет.

5. Наличие красителей на ногтях. Мы использовали гель-лак для ногтей. В результате прибор не дал показаний. Обычный лак не повлиял на его работу.

6. Поведение испытуемого. Мы убедились, что повышенная активность: дрожь, движения, размахивание руками, смех и пр. приводят к тому, что показания прибора неточные.

Кроме того, мы выяснили, что прибору требуется время для того, чтобы на мониторе установились стабильные значения. Таким образом, пульсоксиметр инерционен.

Исследование изменения частоты пульса и уровня сатурации проводилось следующим образом:

1. Для простого измерения степени сатурации мы попросили принять участие в эксперименте добровольцев разных возрастов. Мы померили сатурацию для начала у нескольких испытуемых и выяснили, что из двадцати восьми человек только у двух степень сатурации была на уровне 94 %. В беседе они нам рассказали о том, что страдают анемией. Таким образом, мы предполагаем, что степень сатурации может быть понижена у анемичных людей.

2. Далее мы приступили к более «тонким» экспериментам. В опытах участвовали добровольцы. Мы выполнили следующее:

а. Фиксация показаний прибора в спокойном состоянии.

б. Фиксация показаний после бега испытуемого по лестнице (1–3 этаж).

в. Проведение измерений после двадцати приседаний

г. Фиксация показаний после охлаждения пальца в снегу и нагревания в горячей воде

д. Проведение измерений в ходе задержки дыхания не более, чем на1 мин.

3. Кроме того, мы обратились к регулярно занимающемуся в тренажерном зале испытуемому (48 лет) за помощью, предложив ему выполнить измерения до и после тренировок.

4. Также по нашей просьбе один из испытуемых (45 лет) замерил уровень сатурации и пульс во время авиаперелета.

Полученные результаты размещены в приложении № 3.

3.3. Выводы, сделанные в процессе изучения работы прибора:

1. Пульсоксиметр дает неинвазивную оценку насыщения артериального гемоглобина кислородом. В его работе используются два принципа:

• раздельное поглощение света гемоглобином и оксигемоглобином;

• выделение из сигнала пульсирующего компонента.

2. На работу прибора могут влиять различные факторы: яркий свет, препятствие на пальце в виде фольги или на ногтях в виде покрытия, активность испытуемого, нарушение тока крови. Изменения в показаниях прибора имеют в этом случае физическую причину.

3.4. Выводы, сделанные по результатам измерений:

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что частота пульса в наших опытах очень вариабельна, а степень сатурации, наоборот, стабильна. пульс после снятия нагрузки восстанавливается в течение 1–2 минут в среднем. Сатурацию существенно понизить у здорового человека нам не удалось. То незначительное понижение, которое удавалось наблюдать, может быть связано с погрешностью прибора.

Таким образом, наша гипотеза считается частично доказанной.

Есть два жизненно важных параметра:

• частота сердечных сокращений;

• уровень сатурации в артериальной крови.

На любые изменения условий быстро реагирует частота сердечных сокращений, а сатурация остается прежней. В нашем представлении это означает то, что сатурация является таким важным параметром, что сама природа позаботилась о сохранении ее постоянной.

Заключение

Кровь – сложнейшая, не изученная до конца система организма человека. Она выполняет важнейшие функции, без которых невозможно само существование. Каждый человек, считающий себя современным и образованным, должен иметь представление о том, как работает его организм. Особенно если он хочет жить долго и оставаться здоровым.

Рекомендации. Как насытить кровь кислородом? (из статьи «Мозг и сосуды», см. ссылки)

Среди методов насыщения крови кислородом существуют как простые и вполне доступные каждому, так и медицинские методы.

Физические упражнения, особенно хорошо подходит бег трусцой. Он заставляет легкие работать и ускоряет обмен кислорода. К тому же такие нагрузки повышают жизненную емкость легких, от которой зависит степень сатурации.

Дыхательная гимнастика. Это один из главных методов, позволяющих увеличить насыщенность крови. Самое популярное упражнение из этого комплекса – короткий вдох через нос и длинный выдох через рот. В результате кровь насыщается кислородом, а концентрация углекислого газа снижается. Дыхательная гимнастика показана и при заболеваниях, связанных с дыхательной системой, когда физические упражнения могут быть запрещены или существенно ограничены.

Прогулки на свежем воздухе помогут повысить уровень кислорода. Нужно гулять хотя бы два часа в день, во время прогулок нужно постараться находиться подальше от проезжей части. Прогулки лучше осуществлять в парках, где много деревьев и нет машин. В сочетании можно делать дыхательную гимнастику.

Для того чтобы насытить свой организм кислородом и не испытывать его недостатка, необходимо вести активный образ жизни и находить время для прогулок и занятий спортом.

Причем во время физической активности насыщаться будет и головной мозг, а это способствует улучшению памяти, работоспособности и сообразительности. При таком режиме жизни не только организм будет насыщаться кислородом, но и улучшится настроение и общее самочувствие человека.

Как рассчитать допустимую физическую нагрузку?

Мы много раз слышали, что физкультура лечит, а спорт калечит, но в чем вообще разница между физкультурой и спортом? Разница в том, что занятия спортом направлены на развитие предельных физических и психических возможностей человека — на преодоление себя, на попытки продемонстрировать всё лучшие и лучшие результаты; физкультура же не ставит перед собой такие задачи. Оздоровительная физкультура, как следует из названия, направлена на общее оздоровление организма: она помогает человеку предупреждать развитие заболеваний и лучше переносить, например, стрессы, сильную жару или холод и другие проблемы. Лечебная физкультура же использует физические упражнения для лечения больных и реабилитации после травм или операций.

Физкультурой следует заниматься практически всем, но особенно внимательно должны дозировать нагрузки определенные группы людей. Во-первых, осторожно следует подбирать нагрузку при гиподинамии, то есть при низком общем уровне физической активности: даже у молодых людей, которые мало двигаются, организм может быть не готов к интенсивным нагрузкам. Во-вторых, определенные ограничения на занятия физкультурой есть у пациентов с хроническими заболеваниями: проблемы с сердцем, суставами или лишним весом накладывают свой отпечаток на физические возможности человека, поэтому для каждого из таких состояний следует подбирать особенные упражнения. Наконец, осторожность нужно проявлять беременным женщинам: определенные движения и виды спорта могут навредить здоровью матери и плода, поэтому для беременных разработаны специальные комплексы упражнений.

Независимо от того, чем вызваны те или иные ограничения, во всех случаях особенно остро встает вопрос о том, как оценить адекватность выбранного режима нагрузки — в первую очередь нагрузки на сердце. Проблема в том, что чрезмерность нагрузки зависит не от самой нагрузки, то есть числа подходов к упражнению или, например, дистанции бега, а от возможностей человека, который за эту нагрузку принимается: если для подготовленного легкоатлета чрезмерной нагрузкой станет бег на десятки километров, то для человека с гиподинамией и дистанция в полкилометра может оказаться слишком большой. В результате физического перенапряжения возникают различные изменения сердца, почек, крови, печени и даже костей: например, под воздействием острого физического перенапряжения сердца может развиться инфаркт миокарда, острая дистрофия миокарда, нарушения ритма и проводимости.

Но на что тогда ориентироваться, если универсальные рекомендации по дистанциям и числу походов к упражнениям вывести нельзя? Один из вариантов — расчет целевых пульсовых зон, в пределах которых должен сохраняться ваш пульс во время тренировки: для этого можно использовать формулу Карвонена с некоторыми модификациями в зависимости от уровня вашего функционального состояния, физической подготовки и наличия хронических заболеваний. В общем виде она выглядит следующим образом:

Частота сердечных сокращений (ЧСС) во время тренировки = (коэффициент интенсивности нагрузки) * (резерв ЧСС) + ЧСС покоя.

Давайте разбираться, как пользоваться этой формулой.

Первый шаг — определить для себя максимально допустимую частоту сердечных сокращений. Для этого необходимо вычесть свой возраст из 220 (если вы здоровый тренированный человек), из 200 (если вы здоровый нетренированный человек) или из 190 (если вы имеете какие-либо хронические заболевания). Если вам 50 лет, вы здоровы, регулярно занимаетесь физическими упражнениями в соответствии со своим возрастом, функциональным состоянием и физической подготовленностью, то ваша максимальная ЧСС будет составлять 170 ударов в минуту; если вы ничем не болеете, но мало двигаетесь, при том же возрасте в 50 лет ваш максимум упадет до 150 ударов в минуту, а если вы страдаете, например, от болезней сердца — то до 140 ударов в минуту.

Второй шаг — определить резерв ЧСС. Для этого нужно измерить ваш пульс в состоянии покоя и вычесть его из максимально допустимой ЧСС: например, если пульс в покое у вас составляет 60 ударов в минуту, и мы насчитали ваш максимум в 170 ударов в минуту, ваш резерв сердца — 110; если же ваш пульс в покое составляет 90 ударов в минуту, а максимум — 140, то ваш резерв — всего 50 ударов в минуту. Чем больше ваш резерв сердца, тем лучше организм адаптируется к нагрузкам и вероятнее, что вам разрешены интенсивные тренировки.

Затем вам следует определить задачи вашей тренировки. В зависимости от того, хотите ли вы просто поддерживать физическую активность, сбросить вес, улучшить выносливость организма или мышечную силу, вам нужно будет использовать разные коэффициенты интенсивности нагрузки, чтобы рассчитать подходящую для этих целей пульсовую зону. Например, если вам 50 лет, вы никогда не тренировались, пульс в покое у вас 80, и вы хотите похудеть, то расчеты для вас будут выглядеть следующим образом:

Резерв ЧСС = (200-50)-80 = 150-80 = 70

Нижний порог пульсовой зоны = 0,6*70+80=122 уд/мин

Верхний порог пульсовой зоны = 0,7*70+80=129 уд/мин

Таким образом, чтобы сбросить лишний вес, вам нужно удерживать пульс в пределах между 122 и 129 ударов в минуту.

Журнал: Спорт без границ: как правильно рассчитать нагрузку и тренироваться

Если у вас нет пульсометра, вы можете оценивать нагрузку по тому, хватает ли у вас дыхания на речь. Можете разговаривать с кем-то по телефону или, например, читать стихи — большой разницы нет: главное, чтобы в речи были длинные предложения. Если во время выполнения упражнения вы спокойно можете говорить, и у вас хватает дыхания на длинные фразы — нагрузка для вас достаточная, но если вы начинаете говорить короткими, рублеными фразами и брать дыхание через каждое слово — это значит, что нагрузка для вас чрезмерная, и ее нужно снизить.

Кардиологическим больным рекомендованы более щадящие нагрузки: коэффициент тренировочной нагрузки им стоит устанавливать в пределах 0,1-0,4 в зависимости от тяжести состояния, и их пульс ни в коем случае не должен превышать верхнюю границу допустимых нагрузок — иначе тренировки могут не укрепить сердце, а перегрузить его и создать угрозу жизни.

Формула Карвонена дает не абсолютно точные результаты: если ваша верхняя граница для сжигания жира, рассчитанная по этой формуле, составляет 129 ударов в минуту, это не значит, что при 130 уд/мин ваш организм резко бросит сжигать жир и займется укреплением сердца. Все эти переходы плавные и не могут быть рассчитаны с точностью до единиц, но они позволяют примерно определить интенсивность и результаты тренировки.

Как правильно тренироваться?

● Занимайтесь системно: каждое занятие должно быть направлено на решение конкретных задач;

● Сформируйте график тренировок и занимайтесь регулярно, без пропусков;

● Подбирайте оптимальную нагрузку с учетом своего самочувствия и целей и учитесь правильно оценивать свое состояние — как перед тренировкой, так и во время занятия;

● Включайте в программу кардионагрузки для тренировки сердца, силовые нагрузки для укрепления мышц и костей, растяжку для развития гибкости и подвижности суставов, а также упражнения на сохранение равновесия и координацию движений;

● Уточняйте правильную технику выполнения упражнений, равно как и возможные ошибки и противопоказания;

● Если вы никогда не занимались или делали перерыв в занятиях, начинайте с умеренной нагрузки и постепенно ее повышайте, чтобы не перетренироваться и не получить травму;

● Подбирайте подходящую одежду и обувь: при проблемах с коленными суставами вам могут пригодиться специальные кроссовки, которые будут гасить удары и минимизируют нагрузку на суставы;

● Чтобы не забросить тренировки, договоритесь заниматься с друзьями или поищите подходящие программы занятий в спортзалах и фитнес-центрах.