Анаплазма маргинале что это

Анаплазма маргинале что это

Гранулоцитарный анаплазмоз человека

Гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ) называют острое инфекционное заболевание, которое вызывается бактерией анаплазмой и протекает с высокой температурой и общими симптомами интоксикации. Заболевание впервые описано врачом Бэккеном в 1991 году (США).

Инфекция распространена в Великобритании, Швеции, США, Канаде. В России эндемичными зонами считаются Приморье, Алтайский и Хабаровский край, Новосибирская область.

Анаплазма (полное название Anaplasma phagocytophilum) является мелкой внутриклеточной бактерией, которая, попадая в кровь человека, проникает внутрь белых кровяных телец (гранулоцитов) и разносится по всему организму.

Резервуаром бактерий в природе служат дикие грызуны. В условиях населенных пунктов могут быть заражены мыши, собаки, лошади и другие животные. Но все эти животные для человека в плане ГАЧ безопасны, поскольку при их укусе человек не заболевает анаплазмой.

Заражение человека происходит во время укуса иксодового клеща, который вместе со своей слюной выделяет в ранку анаплазму. На территории России инфицированность клещей анаплазмой составляет 5-20% (высокая зараженность в Пермском крае и Прибайкалье), в Белоруссии – от 4% (в пригородных лесополосах) до 25% (в Беловежской пуще), в Польше и Украине около 23%.

Для заболевания ГАЧ характерна сезонность, полностью совпадающая с активацией иксодовых клещей. Поэтому практически все случаи заражения ГАЧ приходятся на весну и лето — с апреля по август-сентябрь. До 70% случаев ГАЧ не является изолированными, а развиваются в форме мист-инфекций. Преимущественно, ГАЧ сочетается с клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом человека. Наиболее часто анаплазмоз комбинируется с боррелиозом (до 85% случаев мист-инфекций).

Инкубационный период составляет 14 дней, может укорачиваться до 3 суток или удлиняться до 3 недель. Начало острое, с симптомами общей интоксикации: слабостью, утомляемостью, умеренными головными болями. Лихорадка характеризуется длительностью, потрясающими ознобами, достигает 38,5° C и более. Могут возникать тошнота, дискомфорт в животе, чувство давления и распирания в правом подреберье, рвота и расстройства стула. У одного из десяти больных наблюдается неспецифическая сыпь по телу.

Часть пациентов предъявляет жалобы на мышечные и суставные боли, сухой кашель (19%), першение в горле, заложенность носа.

В большинстве случаев ГАЧ проходит в легкой форме, многие пациенты переносят его «на ногах», принимая за обычное ОРЗ или кишечную инфекцию. Только у 1% (по другим данным у 3%) людей бывает тяжелое течение анаплазмоза с развитием менингоэнцефалита, тяжелого поражения почек, вплоть до смертельного исхода. Обычно это встречается среди лиц с крайне ослабленным иммунитетом.

Если ГАЧ развивается как моноинфекция, какие-либо последствия для здоровья, которые могли бы серьезно нарушать самочувствие человека, почти не регистрируются. Прогноз в этом случае благоприятен, происходит полное выздоровление.

Лечение включает прием или инъекционную постановку антибиотиков из группы тетрациклинов. Обычно при введении Доксициклина — препарата выбора первого ряда — болезнь очень быстро сходит на нет. Препаратом резерва остается Тетрациклин. При беременности и в детском возрасте лечат ГАЧ при помощи Рифампицина или Амоксициллина. Длительность терапии и доза подбираются индивидуально. При отсутствии антибиотиков у отдельных заболевших патология продолжалась до 2 месяцев (редко).

В тяжелых случаях и при клинике средней тяжести рекомендуется строгий постельный режим. В отдельных ситуациях понадобится интенсивная инфузионная терапия.

По клиническим симптомам заподозрить ГАЧ практически невозможно. Главной подсказкой для постановки правильного диагноза служит указание на пребывание человека в лесной зоне или на факт укуса клеща. Есть несколько видов лабораторных методик, которые помогут диагностировать ГАЧ:

1. Метод прямой темнопольной микроскопии. Позволяет обнаружить интрацитоплазматичес-кие морулы (определенная стадия развития бактерий) в нейтрофилах крови.

2. Метод ПЦР для поиска ДНК бактерий. Это способ диагностики самый современный и позволяет поставить верный диагноз в самые сжатые сроки с достоверностью, близкой к 100%. Единственным недостатком ПЦР является его дороговизна.

3. Метод ИФА, или серологическое исследование. Основано на выявлении антител к инфекции, которые появляются в организме в ответ на проникновение в него антигенов возбудителя.

Особенности интерпретации результатов лабораторных исследований

Выявление нарастания титров антител к патогену в образцах крови, взятых в динамике (парные сыворотки), служит подтверждением этиологии заболевания. Обнаружение ДНК патогенных видов анаплазм в крови является основанием для предварительной постановки диагноза гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Специфическая профилактика (вакцинация) отсутствует. Неспецифическими мерами являются ношение спецодежды и закрытой обуви при посещении лесостепных зон, использование противоклещевых репеллентов, правильное удаление клеща при обнаружении, профилактический прием курса этиотропных антибиотиков.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратится за медицинской помощью в любое медицинское учреждение, независимо от места медицинского обслуживания. Снятого клеща, не раздавливая пальцами, поместить в пузырек, и доставьте в ближайшую лабораторию для исследования на зараженность гранулоцитарным анаплазмозом человека и другими инфекциями.

Не каждый укушенный зараженным клещом заболевает, все зависит от иммунного статуса организма. При появлении жалоб необходимо немедленно обратиться к врачу.

Если Вас укусил клещ, Вы можете обратиться за консультативной помощью в:

— ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» по адресу: г. Салехард, ул. Ямальская 4 (тел. 8(34922)5-25-25);

— Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Новый Уренгой, Тазовском районе» по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Новая 26 (тел. 8(3494)23-70-29);

— Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах» по адресу: Пуровский район, г. Тарко-Сале мкр. Комсомольский 13 (тел. 8(34997)2-43-73);

— Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Губкинский» по адресу: г. Губкинский, 3 мкр д. 37 (тел.: 8(34936)3-01-59);

— Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Ноябрьск, г.Муравленко» по адресу: г. Ноябрьск ул. Республики,1а (тел.: 8(3496)32-00-01);

— Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе» по адресу: г. Надым, ул. Южная 1 (тел. 8(3499)53-39-84);

— Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Ямальском районе» по адресу: п. Яр-Сале, ул. Советская, 30 (тел.8(34996)3-03-96).

Исследовать клеща Вы можете:

1. В микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» г. Салехард:

— на выявление ДНК и РНК возбудителей инфекции клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) (стоимость – 1200 рублей за обнаружение 4 возбудителей);

— на выявление РНК возбудителя Крымской-Конго геморрагической лихорадки (стоимость – 800 рублей).

2. В микробиологической лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Н. Уренгой и Тазовском районе» возможно проведение исследований:

— на выявление ДНК и РНК возбудителей инфекции клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) (стоимость – 1500 рублей за обнаружение 4 возбудителей).

3. В микробиологической лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Ноябрьск, г.Муравленко» возможно проведение исследований:

— на выявление ДНК и РНК возбудителей инфекции клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) (стоимость – 1200 рублей за обнаружение 4 возбудителей).

Исследования проводятся молекулярно-генетическим методом (ПЦР).

Прием клещей осуществляется в период их активности с апреля по октябрь.

Порядок приема клеща на исследование:

поместите клеща в контейнер (например, контейнер для мочи), на ватный диск или марлю, смоченные водой, проткните крышку иглой для доступа воздуха так, чтобы клещ не смог выбраться из контейнера;

плотно закройте крышку;

в тот же день привезите контейнер с насекомым в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» или его филиалы;

если приехать в тот же день не получается – поместите контейнер с клещом в дверцу холодильника (не в морозильную камеру!);

заполните анкету, проведите оплату и оставьте клеща сотрудникам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО», которые доставят его в ближайшую микробиологическую лабораторию на исследование;

результат исследования Вам сообщат сразу после исследования клеща в лаборатории.

ВАЖНО! Поврежденные и сухие клещи на исследование не принимаются. Принимаются целые, живые и мертвые клещи.

Что такое гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) и чем он опасен?

— это острое лихорадочное заболевание, возбудитель которого передается иксодовыми клещами.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека в Республике Мордовия регистрируется в исследованиях клещей с 2015 года. При проведении мониторинга открытых стаций во всех районах Мордовии с 2015 года было отловлено и исследовано 15. 910 экземпляров членистоногих, в том числе клещи с людей, поступивших с лечебных учреждений 865 экземпляров. В лабораториях на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» проводились исследования клещей на наличие антигена клещевого энцефалита, РНК вируса клещевого энцефалита, возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) и в том числе на наличие ДНК возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ). Положительные результаты выявлены в З. Полянском, Краснослободском, Б. Березниковском, Кочкуровском, Чамзинском, Ковылкинском, МО Рузаевка и го Саранск, а так же из Пензенской области. Гранулоцитарный анаплазмоз человека был выявлен и в МИКСТ – инфекциях при исследованиях клещей с ИКБ в МО Рузаевке и го Саранске. За весенний период 2019 года уже обнаружены положительные результаты при исследовании клещей на данную инфекцию в Ромодановском районе – 2 случая. Из этого следует, что клещи Мордовии являются переносчиками гранулоцитарнго анаплазмоза человека, следовательно нужно быть крайне осторожными.

Профилактика: Прививок от ГАЧ не существует, поэтому чтобы обезопасить себя от инфекции, нужно постараться защититься от укусов клещей:

— поменьше находиться под деревьями и на траве без защитной одежды;

— одевать светлую одежду, на которой хорошо заметны клещи;

— закрывать все легко доступные места на коже – одевать капюшон на голову, заправлять рукава в перчатки, штанины в носки, чтобы исключить заползание клеща;

— использовать репелленты, отталкивающие клещей;

— внимательно осматривать себя после любой прогулки в местах обитания иксодовых клещей.

В случаях укуса клеща, необходимо в максимально короткие сроки обратиться за консультацией к врачу-инфекционисту, чтобы он назначил профилактический курс антибиотиков. Установлено, что антибактериальные препараты, принятые в первые 5-7 дней после укуса зараженного анаплазмой клеща, позволяют избежать развития ГАЧ почти в 100% случаев.

Более подробную информацию, касающуюся диагностики клещевых инфекций, проведения мероприятий по уничтожению членистоногих можно получить у специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»

лично (г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1А, кабинет 303,149),

по телефонам +7 8342 333 615,

8-927-179-14-11 зоолог Боярова Екатерина Ивановна

Анаплазмоз жвачных животных

Обычно анаплазмоз регистрируется в местах распространения пироплазмоза, бабезиоза, тейлериоза, нередко в виде смешанной инвазии.

Возбудитель анаплазмоза крупного рогатого скота – Anaplasma marginale, у мелкого рогатого скота – Anaplasma ovis.

Возбудитель. По своим морфологическим признакам анаплазмы близки к риккетсиям. Анаплазмы имеют одноконтурную плазматическую мембрану, клеточную стенку, нуклеоид, тяжи, фибриллы и мембранные структуры в цитоплазме. Возбудители анаплазмоза локализуются в эритроцитах, иногда анаплазм находят в лейкоцитах и тромбоцитах, где они формируют колонии, состоящие из 2-8 особей.

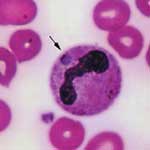

При микроскопии мазков крови окрашенных по Романовскому анаплазмы имеют вид фиолетово-синеватых или рубиновых округлых включений величиной 0,1-1,25µ, реже встречаются анаплазмы угловатой или вытянутой форме с отростками (последние бледнее окрашены). Принято считать, что анаплазмы располагаются ближе к краю эритроцита. В эритроците встречаются по 1-2 и реже 3-4 паразита, иногда больше. В период разгара болезни поражается до 50-80% эритроцитов больного животного.

Цикл развития. Размножаются анаплазмы в эритроцитах методом простого деления или почкования, в результате чего образуют колонии. При электронной микроскопии в анаплазмах выявлены так называемые инициальные тельца, которые состоят из микроколоний. Поражение здоровых эритроцитов при анаплазмозе происходит в результате проникновения в них инициальных телец. Биологическими переносчиками анаплазм у животных являются 11 видов иксодовых клещей и один вид аргасовых (Alveonasus lahorensis). Во время кровососания больных анаплазмозом животных анаплазмы попадают в кишечник клещей, где размножаются. Передача возбудителей клещами происходит трансовариально и трансфазно. Механическими переносчиками анаплазм являются кровососущие насекомые. У овец перезаражение анаплазмозом может быть при паразитировании кошарного клеща, овечьей кровососки, кровососущих двухкрылых насекомых – мух, слепней, комаров и др. При несоблюдении существующих правил асептики и антисептики ветеринарные специалисты во время ветеринарных обработок (взятие крови, вакцинация, обрезка рогов и т.д.) с нестерильными инструментами могут переносить анаплазмоз от одного животного другому.

Эпизоотологические данные. Анаплазмоз крупного рогатого скота регистрируется на Северном Кавказе, Закавказье, Нижнем Поволжье, в Новосибирской, Челябинской, Смоленской, Калининградской областях, в Средней Азии, Казахстане, на Украине, Белоруссии преимущественно в зоне Полесья. Заболевание чаще всего встречается в весенне-летне-осенний период и чаще всего протекает в виде смешанной инвазии с другими кровепаразитарными заболеваниями. В виду длительного носительства при анаплазмозе в неблагополучных регионах создается иммунное стадо, в результате чего заболевание анаплазмозом регистрируется только у молодняка в виде спорадических случаев. Но в случае поступления в хозяйство здоровых восприимчивых животных возможны вспышки анаплазмоза с охватом значительного поголовья животных.

Патогенез. Попав в организм восприимчивого животного, анаплазмы начинают быстро размножаться в эритроцитах капилляров внутренних органов, а в дальнейшем и в эритроцитах периферической крови. В тканях больного животного происходит нарушение обмена веществ(белкового, минерально- солевого, витаминного. В организме больного животного одновременно с увеличением разрушения эритроцитов, происходит торможение эритропоэза, у больного животного развивается резкая анемия, происходит повышение газового и энергетического обмена, усиливается интоксикация. Одновременно наблюдается обеднение крови и тканей кислородом, резко усиливается и извращается сердечная деятельность, происходит исхудание животного. Нарастание вышеуказанных процессов на фоне прогрессирующего исхудания приводит к смерти даже при снижении паразитемии.

Иммунитет. При анаплазмозе в формировании иммунитета участвуют клеточные и гуморальные факторы. Иммунитет при анаплазмозе не- стерильный и вызван длительным носительством анаплазм в организме переболевших животных. Наличие в организме животных анаплазм вызывает выработку специфических антител, а также аутоантител, которые способствуют их утилизации в клетках системы мононуклеариных фагоцитов. При этом молодняк клинически не болеет или же переболевает легко, в виду того, что новорожденные животные с молоком матери получают антитела против анаплазмоза. В том случае, когда организм переболевшего животного освободился от анаплазм, то спустя 3-4 месяца состояние невосприимчивости животным утрачивается.

Клиническая картина. Инкубационный период при естественном заражении от 3до 6 недель, реже до 3 месяцев. Болезнь может протекать остро и хронически.

Острое течение болезни у животного начинается с повышения температуры тела до 41°С и больше. Лихорадка имеет непостоянный тип. У животного ухудшается общее состояние, понижается аппетит. Появляется основной признак анаплазмоза – резко выраженная анемия. При исследовании крови отмечаем уменьшение содержания гемоглобина в 4-5раз, количества эритроцитов доходит до1млн. в 1мм³, уменьшается и показатель гематокрита. В крови отмечаем анизоцитоз, пойкилоцитоз, наличие ядерных эритроцитов и их базофильную зернистость. В начале болезни у больного животного находим лейкоцитоз, переходящий в лейкопению, при выздоровлении животного отмечаем лимфоцитоз. В сыворотке крови снижается содержание витамина В 1. В результате нарушения минерального обмена, больные животные лижут или грызут стены, землю. Видимые слизистые оболочки бледные, могут быть желтушными. Поверхностные лимфатические узлы при пальпации увеличенные. Деятельность сердечно – сосудистой и дыхательной систем, в связи с развившейся у животного анемией, нарушается. В области шеи, подгрудка и живота могут появиться отеки. У больного животного развивается атония преджелудков, у коров снижаются удои. Больные животные резко худеют и слабеют, больше лежат. В моче находим много индикана, иногда ацетоновые тела. Количество эритроцитов иногда снижается до 1млн. в 1 мм³. Во второй половине беременности у животных наступает аборт. Острое течение болезни длится 15- 30 суток. При выздоровлении животного имеющиеся признаки болезни постепенно исчезают, однако упитанность животного восстанавливается медленно.

Хроническое течение анаплазмоза у животного сопровождается перемежающей лихорадкой. Такие животные плохо принимают корм, при перегонах быстро устают, не набирают массу тела даже при хорошем кормлении. При клиническом осмотре отмечаем атонию и гипотонию преджелудков. При исследовании крови регистрируем уменьшение числа эритроцитов, снижается содержание гемоглобина. В результате чего видимые слизистые оболочки бледные. Отмечаем базофильную зернистость, что для ветеринарного специалиста является благоприятным прогностическим признаком и больное животное постепенно выздоравливает.

Патологоанатомические изменения. Трупы павших животных сильно истощены, слизистые оболочки, мышцы, соединительная ткань анемичны, у отдельных животных с желтушным оттенком. Глотка, шея, подгрудок отечные. Кровь светлая, водянистая, сгустки рыхлые. Сердце увеличено в объеме, сердечная мышца дряблая, под эпикардом — полосчатые и пятнистые кровоизлияния. Легкие эмфизематозные. Селезенка увеличена, размягчена или плотной консистенции, иногда с кровоизлияниями. Лимфатические узлы увеличены. Печень увеличенная, желтушная, на внешний вид пятнистая. Желчный пузырь увеличен и наполнен густой желчью. Почки на разрезе темно-желтого цвета, иногда с кровоизлияниями в корковом слое и почечной лоханке. Костный мозг бледный, студневидный. Отмечаем гемосидероз печени, легких, почек и лимфатических узлов.

Диагноз. Диагноз на анаплазмоз ставят на основании эпизоотического состояния местности, сезона года, клинических признаков болезни и результатов микроскопического исследования мазков крови по Романовскому на наличие анаплазм. Разработаны серологические методы диагностики (РА,РСК,РИФ). Больные и недавно переболевшие животные дают положительную реакцию в титрах от 1:80 до 1:280 и выше, у паразитоносителей – от 1:10 до 1:40. Диагноз считается установленным, если будут обнаружены анаплазмы в мазках крови.

Дифференциальный диагноз. Анаплазмоз необходимо дифференцировать от пироплазмоза, тейлериоза, бабезиоза, лептоспироза и сибирской язвы.

Лечение. Больных животных переводят на стойловое содержание, назначают диетические корма. Проводят симптоматическое лечение в зависимости от показаний.

В качестве специфических средств ветеринарные специалисты применяют антибиотики тетрациклинового ряда (террамицин,тетрациклин, окситетрациклин, тетраоман, морфоциклин, дибиомицин, биоветин) в дозе 5-10 тыс. ЕД/кг на 1-2 %-ном растворе новокаина внутримышечно 4-6 суток подряд.

При лечении анаплазмоза ветеринарные специалисты применяют сульфапиридазиннатрий в дозе 0,05г/кг на дистиллированной воде в разведении 1:10, препарат вводят внутримышечно 3 суток подряд. Можно применять азидин(беренил), гемоспоридин, диамидин- одноко данные препараты хорошего эффекта не дают.

Применяется сульфантрол внутримышечно в дозе 0,003г/кг в виде 20%-ного раствора внутривенно по 150-200мл в виде 1%-ного водного раствора.

При проведении лечения ветеринарные специалисты используют симптоматические лекарственные препараты – горечи, руминаторные, сердечные, кровестимуляторы, витамины и микроэлементы.

Профилактика и меры борьбы. Профилактика и меры борьбы с анаплазмозом строится в соответствии с инструкцией по борьбе с анаплазмозом крупного и мелкого рогатого скота утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 31 июля 1970года.

Всех поступающих в хозяйство животных необходимо карантинировать в течении 30суток и подвергать клиническому исследованию. Животные в хозяйство должны поступать по ветеринарному свидетельству форма № 1 вет, из местности благополучной по анаплазмозу. Владельцы животных должны не менее 3-4 раз в год проводить дезакаризацию помещений, дворов, и стоянок животных. Уничтожать клещей – переносчиков на пастбищах путем проведения агромелиоративных мероприятий и использования ядохимикатов в соответствии с действующими наставлениями.

При установлении заболевания животных анаплазмозом на неблагополучное хозяйство (ферму, отару) накладываются ограничения и проводятся следующие мероприятия:

Хозяйство (ферму, отару) считают благополучным по анаплазмозу и с него снимают ограничесния при получении отрицательных результатов комплексного исследования всех животных данного вида по микроскопии и реакциям Ра, РСК, РИФ.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека

Гранулоцитарный анаплазмоз человека относится к острым лихорадочным заболеваниям с трансмиссивным путем передачи, вектором при котором являются иксодовые клещи. Возбудителем заболевания является Anaplasma phagocytophillum, относящаяся к роду Anaplasma, семейства Anaplasmataceae; названный микроорганизм обнаруживается в тех же очагах, что и патогенные для человека виды боррелий и эрлихий.

Попадая со слюной клеща в организм человека, анаплазмы инфицируют зрелые нейтрофилы, вызывая воспалительные процессы во внутренних органах. Размножение анаплазм в нейтрофилах приводит к ослаблению иммунных защитных реакций организма и как следствие – возникновению оппортунистических бактериальных, вирусных и грибковых инфекций. Для данного заболевания характерно острое начало с высокой лихорадкой, слабостью, головной и мышечными болями. У пациентов отмечают брадикардию и понижение АД, примерно в 80% случаев развивается безжелтушный гепатит с повышением активности трансаминаз. Острый период характеризуется поражением почек – развиваются гипоизостенурия, протеинурия и эритроцитурия, уровень креатинина и мочевины в крови повышен. В редких случаях заболевание осложняется инфекционно-токсическим шоком и острой почечной недостаточностью. Менее чем в одном проценте случаев развивается менингоэнцефалит.

Показания к обследованию

Лихорадка, головная боль, слабость, мышечные боли, при наличии эпидемиологического анамнеза: присасывание клеща или посещение территории, где могло произойти нападение иксодовых клещей (лес, лесопарк, садовый участок, кладбище) в эпидемический сезон с апреля до конца ноября с учетом инкубационного периода.

Дифференциальная диагностика: Другие инфекции, передаваемые иксодовыми клещами.

Материал для исследований

Этиологическая лабораторная диагностика включает микроскопические исследования для обнаружения морулы (скопление элементарных телец внутри нейтрофилов); изоляция A.phagocytophillum культуральным методом, выявление ДНК микроорганизма, обнаружение АТ IgM и IgG к A.рhagocytophillum.

Сравнительная характеристика методов

Наиболее широко используемым методом лабораторной диагностики гранулоцитарного анаплазмоза человека является выявление специфических АТ IgM и IgG в пробах крови пациента, собранных с интервалом 3–6 недель (парные сыворотки). АТ-IgM появляются к концу второй недели, концентрация АТ-IgG достигают максимума через 5–6 недель от начала заболевания. При использовании метода НРИФ диагностическим титром является разведение 1:80, при исследовании образцов крови в динамике учитывается 4-кратное нарастание титра АТ или получение положительного результата для второй сыворотки и отрицательного для первой (наличие сероконверсии).

В острый период заболевания могут использоваться прямые методы обнаружения возбудителя. При микроскопии мазков цельной крови или лейкоцитарной фракции крови, окрашенных по Гимзе, в нейтрофилах обнаруживаются морулы. Диагностическая чувствительность метода колеблется от 25 до 75%. Изоляция анаплазм при использовании культурального метода редко используется как метод лабораторного подтверждения анаплазмоза в связи с длительностью и трудоемкостью исследования.