Анемия что это у женщин

Анемии

ЧТО ТАКОЕ АНЕМИЯ?

Различные виды анемий выявляются у 10-20% населения, в большинстве случаев у женщин. Наиболее часто встречаются анемии, связанные с дефицитом железа (около 90% всех анемий), реже анемии при хронических заболеваниях, еще реже анемии, связанные с дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты (мегалобластные), гемолитические и апластические. Необходимо помнить, что анемия может иметь сложное происхождение. Возможно сочетание железодефицитной и В12-дефицитной анемий.

КЛАССИФИКАЦИЯ АНЕМИЙ

Нередко первой жалобой у пожилых пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца, является учащение приступов стенокардии, даже после небольшой физической нагрузки. Характер и выраженность жалоб при анемии разнообразны и зависят от вида, степени тяжести анемии, скорости ее развития и индивидуальных особенностей больного.

ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ

Дополнительные методы исследования используются для более детальной диагностики отдельных видов анемии.

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ

ДИАГНОСТИКА

В12-ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ

ДИАГНОСТИКА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

ФОЛИЕВОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ

ДИАГНОСТИКА

АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ДИАГНОСТИКА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

ПРИОБРЕТЕННАЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ

ДИАГНОСТИКА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

Как правило, перечисленные методы лечения приобретенной гемолитической анемии используются последовательно. Плазмаферез является дополнительным методом и может сопровождать любое медикаментозное или хирургическое лечение. При тяжелых формах заболевания, не отвечающих на вышеперечисленные методы лечения, может быть проведена высокодозная иммуносупрессивная терапия с последующим использованием колониестимулирующих факторов и/или кроветворных стволовых клеток.

АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

ДИАГНОСТИКА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ:

Лечение больных тяжелой и крайне тяжелой апластической анемией начинают сразу после подтверждения диагноза. Терапия должна проводиться в специализированном гематологическом стационаре, имеющем необходимый опыт работы и соответствующее оснащение. Размещение должно проводиться в палатах не более чем на 2-х человек, с туалетом и душем. Важную роль играет вентиляция, обеспечивающая быстрое удаление из воздуха микробных тел, представляющих опасность для больных апластической анемией.

Анемия или «малокровие». Диагностика и лечение

Анемия или «малокровие» – снижение концентрации гемоглобина в крови ниже установленных норм, чаще всего, при одновременном уменьшении общего объёма эритроцитов (разносящих кислород красных кровяных телец). Анемия, как вторичный симптом, может сопровождать различные заболевания, вызывая развитие кислородного голодания тканей. У пациента отмечаются появление хронической усталости и слабости, постоянная сонливость и упадок сил, головокружения и одышка.

Анемия у мужчин и женщин

Малокровие – одно из самых распространённых на сегодняшний день заболеваний среди взрослого населения Земли. К группам риска развития анемии можно отнести:

Анемия у мужчин диагностируется при наличии злокачественных новообразований или скрытых кровотечений желудочно-кишечного тракта, язвенной болезни, геморрое и других патологиях. Снижение уровня гемоглобина в крови у женщины может быть связано с обильными менструациями, беременностью и кормлением, периодом гормональной перестройки во время климакса. Разная степень выраженности анемии проявляется и у детей из-за отсутствия полноценного питания, нарушения всасываемости железа в ЖКТ, при гастритах или паразитарных болезнях, ограниченном пребывании на свежем воздухе и гиподинамии.

Принципы классификации анемии

Существует несколько видов классификаций анемии, основанных на ряде признаков – причине возникновения заболевания, механизме его развития, стадиях, симптоматике и других параметрах. Выделяют следующие группы:

Записаться на обследование при анемии

Классификация анемии по степени тяжести

Степень тяжести анемии, определяемую показателями крови в зависимости от возраста и пола пациента, условно делят на лёгкую, среднюю и тяжёлую. Лёгкая форма характеризуется снижением концентрации гемоглобина до 90 г/л (у больного могут наблюдаться общая слабость и повышенная утомляемость). Средняя степень определяется диапазоном от 70 до 90 г/л (больные жалуются на отдышку, тахикардию, головную боль, нарушение сна, шум в ушах, снижение аппетита), а тяжёлая – ниже границы в 70 г/л (главная опасность такого состояния – развитие сердечной недостаточности).

Классификация анемии по цветовому показателю

Цветовой показатель определяет уровень насыщенности эритроцитов гемоглобином. Его рассчитывают в процессе лабораторного анализа крови по специальной формуле. В зависимости от полученных результатов различают:

Классификация анемии по способности костного мозга к регенерации

Способность красного костного мозга к формированию эритроцитов определяется количественным показателем ретикулоцитов или «незрелых» эритроцитов (клеток-предшественников). Их уровень указывает на то, как активно в организме человека происходит процесс эритропоэза (образование красных кровяных телец).

Классификация анемии по морфологическому признаку

При анемиях во время исследований анализа крови пациента можно наблюдать разные по размеру эритроциты. В норме диаметр красных кровяных телец, обычно, составляет от 7,2 до 8,0 мкм (микрометр). Микроцитоз или меньший размер эритроцитов является симптомом железодефицитной анемии. Нормальный размер характерен для постгеморрагической анемии. Макроцитоз или больший размер эритроцитов указывает на анемии, связанные с дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты.

Классификация анемии по механизму развития патологического процесса

Выделяют следующие состояния:

Железодефицитная анемия – название свидетельствует о причине возникновения патологии. Вследствие дефицита важного микроэлемента происходит нарушение синтеза гемоглобина в организме. От уровня железа зависит поступление кислорода к клеткам тканей, стабильность окислительно-восстановительных процессов, функционирование иммунной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Клинические проявления железодефицитной анемии – головокружения, обморочные состояния, слабость и вялость, одышка при любой нагрузке, сердцебиение. Типичными для данного заболевания также являются бледность кожных покровов, ломкость ногтей, истончение волос, трещины в уголках губ.

Гемолитическая анемия возникает в результате ускоренного разрушения эритроцитов (красных кровяных телец) и быстрого накопления продуктов их распада в организме. Основные проявления – повышенное количество непрямого билирубина в крови. У пациента наблюдается развитие анемического и желтушного синдромов с увеличением селезёнки и печени, а также характерное окрашивание кала и мочи.

Постгеморрагическая анемия – гематологические изменения, появляющиеся после острой или длительной хронической кровопотери в результате наружных или внутренних кровотечений (травмы, обильные менструации, геморрагические заболевания, желудочно-кишечные и лёгочные кровотечения). Основные проявления постгеморрагической анемии – сердцебиение, одышка, сильное головокружение, потемнение в глазах, заторможенность. В тяжёлых случаях – потеря сознания.

Сидеробластная (сидероахрестическая) анемия возникает в результате нарушения синтеза железа, вызывающего его дефицит в эритроцитах. Вследствие сбоя процессов попадания данного микроэлемента в молекулу гемоглобина железо в клетках замещается сидеробластами (клетками-предшественниками эритроцитов с вкраплениями железа в виде кольца). Такое состояние может быть врождённым или приобретённым. Специалисты считают, что главной причиной развития подобной анемии является недостаток вещества протопорфирина. Этот органический компонент, соединяясь с железом, превращается в гем – часть молекулы гемоглобина. Основные симптомы заболевания – нарушения в работе сердца и сосудов, расстройство пищеварения, бледность кожных покровов, головокружения, снижение памяти. Существует опасность накопления железа в разных органах, что способствует возникновению серьёзных осложнений (цирроз печени, сахарный диабет).

B12-дефицитная анемия – нарушение кроветворения в результате недостатка в организме человека витамина B12. Основные причины развития подобной анемии – отсутствие полноценного питания, нарушение всасывания B12 из-за воспалительных процессов в ЖКТ, алкоголизм, наследственная предрасположенность. Патология развивается постепенно, вызывая поражения органов пищеварения и нарушения в работе нервной системы.

Стоимость консультации при анемии?

Диагностические мероприятия

Для лечения анемии необходимо определить её вид и причину развития. Основным диагностическим методом данного заболевания являются лабораторные исследования анализа крови (общий и биохимический).

Изменения, которые наблюдаются в общем анализе крови:

Изменения, которые наблюдаются в биохимическом анализе крови:

Помимо этого требуется визуальный осмотр больного и составление подробного анамнеза. Среди наиболее распространённых симптомов – бледность кожи и слизистых оболочек, трещинки в уголках рта, «глянцевый» язык, увеличенная селезёнка.

Для эффективной коррекции состояния могут также потребоваться инструментальные методы обследования:

компьютерная томография пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. колоноскопия. УЗИ печени, селезёнки, почек, половых органов. рентген лёгких.

Лечение анемии

Курс лечебной терапии проводится на основе поставленного диагноза и включает в себя назначение специальной диеты и медицинских препаратов, а также, в случае, необходимости – хирургическое вмешательство для устранения причин кровопотери.

Препараты железа считаются наиболее эффективными для борьбы с малокровием. Они лучше всасываются, быстрее повышают уровень гемоглобина, восстанавливают его запасы в организме, устраняют слабость и утомляемость. На основе данных анализа крови для каждого пациента в зависимости от ряда показателей (вид анемии, степень тяжести заболевания и причина его развития, возраст больного) рассчитывается индивидуальная суточная доза, продолжительность курса, профилактические мероприятия. В тяжёлых случаях возможно внутримышечное и внутривенное введение ампульных препаратов железа в условиях стационара, чтобы избежать побочных реакций и аллергий.

Препараты железа желательно принимать за час перед едой или через два часа после приёма пищи. Лекарственные средства запрещается запивать чаем или кофе. Эти напитки снижают всасываемость железа. Необходимо использовать воду или сок.

Прогнозы при железодефицитных анемиях в большинстве случаев благоприятны. Состояние пациентов значительно улучшается, повышается сопротивляемость организма, нормализуется сон и аппетит. Основа профилактики анемии – это сбалансированное питании. Не стоит увлекаться белковой пищей и сладостями. Круглый год на столе должны быть овощи, зелень и фрукты. Еще одно правило – ведение здорового образа жизни, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, полноценный отдых и хороший сон.

Записаться на обследование при анемии

Где пройти обследование при анемии в Москве?

В многопрофильном медицинском центре «ДокторСтолет» вы всегда можете пройти обследование при анемии. Наш медицинский центр расположен между станциями метро «Коньково» и «Беляево» (ЮЗАО г. Москвы в районе станций метро «Беляево», «Коньково», Тёплый Стан», «Чертаново», «Ясенево», «Севастопольская», «Новые Черёмушки» и «Профсоюзная»). Здесь Вас ждет высококвалифицированный персонал и самое современное диагностическое оборудование. Приятно удивят наших клиентов и вполне демократичные цены.

Анемия что это у женщин

Анемия – состояние, при котором количество эритроцитов и/или гемоглобина в крови становится ниже нормы.

Эритроциты и содержащийся в них гемоглобин участвуют в транспорте кислорода от легких к тканям. Без кислорода многие ткани и органы могут испытывать гипоксию (кислородное голодание), что крайне отрицательно сказывается на их работе. В зависимости от степени снижения уровня эритроцитов и/или гемоглобина анемия может быть легкой, умеренной или тяжелой.

Самой частой причиной анемии является дефицит железа.

Несмотря на то что различные виды анемий вызываются разными причинами, симптомы у них очень схожи:

Кто в группе риска?

Анемия очень распространена и встречается и у женщин, и у мужчин разных возрастов. Однако существуют группы людей, которые подвержены развитию этого заболевания больше, чем другие:

Общая информация о заболевании

Существует два основных механизма развития анемии:

Механизмы развития наиболее распространенных видов анемий

Вид анемии

Механизм

Возможные причины

Рекомендуемые тесты

Уменьшение количества железа в организме приводит к снижению гемоглобина и, как следствие, к снижению количества эритроцитов.

Кровопотеря, диета с низким содержанием железа, нарушенное всасывание железа.

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), железо в сыворотке, железосвязывающая способность сыворотки, трансферрин, ретикулоциты.

Недостаток витамина В12 препятствует росту и развитию эритроцитов, а это в свою очередь вызывает снижение количества эритроцитов.

Отсутствие внутреннего фактора, диета с низким содержанием витамина B12, нарушение всасывания витамина В12.

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), витамин В12.

Уменьшение образования всех типов клеток в костном мозге, в том числе эритроцитов.

Противоопухолевая терапия, воздействие токсинов, аутоиммунные заболевания, вирусные инфекции.

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), ретикулоциты, эритропоэтин, скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

Продолжительность жизни эритроцитов, которая в норме составляет около 120 дней, уменьшается из-за их разрушения в кровеносном русле.

Врождённые нарушения развития эритроцитов, реакции при переливании крови, аутоиммунные заболевания, прием некоторых лекарств.

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), ретикулоциты, билирубин.

Анемия при хронических заболеваниях

Различные длительно протекающие болезни приводят к уменьшению образования эритроцитов.

Заболевания почек, сахарный диабет, туберкулез, ВИЧ.

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), эритропоэтин, скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

Все анемии можно разделить на 2 группы: острые и хронические. Хроническая развивается медленно, без явных симптомов, в течение длительного периода времени, например при хронических заболеваниях почек или при онкологии. При этом симптомы анемии могут быть сглажены проявлениями основного заболевания. Поэтому такой вид долго может оставаться нераспознанным.

Острая анемия возникает в результате резкой обильной кровопотери, например после повреждения кровеносных сосудов из-за травмы или при желудочно-кишечном кровотечении. Её симптомы проявляются сразу же: сильное головокружение, слабость, бледность, шум в ушах.

Основной метод выявления анемии – общий анализ крови, который показывает количество и соотношение различных клеток в кровяном русле. Он даёт возможность доктору оценить размер, форму и зрелость клеток крови. Могут быть назначены и другие исследования, такие как тест на ферритин, сывороточное железо и др. При уже диагностированной анемии для определения её вида используется биохимический анализ крови.

Лечением наиболее распространённых форм анемий лёгкой степени чаще всего занимается терапевт. Исходя из результатов общего анализа крови, он может направить пациента к другому специалисту, например к гематологу.

Для профилактики анемии необходимо сбалансированное питание, и главное – оно должно быть разнообразным, потому что к этому заболеванию может привести недостаток различных веществ: железа, белков, витаминов группы В, фолиевой, аскорбиновой кислоты, меди, кобальта и т. д. К тому же, например, для удовлетворения потребности человека в железе следует, чтобы в рационе, помимо самого железа, были ещё и вещества, способствующие его усвоению, в первую очередь это витамин C.

Анемия: причины,симптомы и лечение.

Всасывание железа

Ежедневная потребность организма в железе у женщин 1,5-2 мг. В желудочно-кишечном тракте у здорового человека всасывается только 10% от общего количества железа, съеденного с пищей (1–2 мг). Улучшают всасывание железа: аскорбиновая кислота, фруктоза, цитраты, содержащиеся в свежих фруктовых соках, бананах, красных бобах, цветной капусте. Уменьшают всасывание железа из пищи: фосфаты, дубящие вещества, комплексные полисахариды, полифенолы, оксалаты, содержащиеся в крупах, яйцах, сыре, чай. Действие чая, содержащего танин, особенно поразительно: при его употреблении усвоение железа шестикратно снижается (до 2%).

В пищевых продуктах содержится 2 типа железа — гемовое (органическое) и негемовое (неорганическое). Наиболее полно всасывается гемовое железо. Такое железо содержится в нежирных сортах мяса, рыбы, птицы. Поглощение железа из продуктов животного происхождения варьирует от 6% до 22%, в то время как из растительной пищи усваивается около 1% железа. Подавляют всасывание железа жиры (сало, масло сливочное и растительное), соевый протеин, кофе, молочные продукты.

В организме человека содержится около 3-4 г железа, из которых 70% – жизненно необходимое, активное, 30% – депонированное в тканях и 0,1% – транспортное. Основная масса железа сконцентрирована в гемоглобине (около 1500-3000 мг). В депо (ферритин и гемосидерин внутренних органов) находится от 500 до 1500 мг, в миоглобине и различных дыхательных ферментах – не более 500 мг.

Причины дефицита железа:

1.Повышенная потребность организма в железе при беременности

За период беременности организм женщины тратит более 1000 мг железа.Потребность женщины в железе во время беременности может достигать 15-18 мг/сут, в то время как вне беременности ежедневная потребность составляет около 2 мг. Это приводит к уменьшению депонированного железа у всех женщин к концу беременности.

Для восстановления запасов железа, расходуемого в течение беременности, родов и грудного вскармливания, требуется не менее 2-3 лет.

2.Алиментарный дефицит железа.

Этот вид дефицита железа встречается при недостаточном его поступлении с продуктами питания: вегетарианство, увлечение диетами с низким содержанием животных белков.

При беременности вегетарианская диета недопустима.

4. Особенности течения беременности на ранних сроках

Этот вид анемии обусловлен снижением зоны всасывания железа при гастритах, дуоденитах, энтеритах, резекции желудка и обширных участков тонкой кишки.

Осложнения беременности при железодефицитной анемии

Анемия беременных является патологическим фоном, который способствует развитию целого ряда осложнений беременности и родов.

Проявления железодефицитной анемии

Проявления анемии складываются из 2 основных синдромов: сидеропенического и общеанемического.

Сидеропенический синдром проявляется:

Общеанемический синдром проявляется при снижении уровня гемоглобина и эритроцитов.

Его проявления:

Диета при железодефицитных состояниях

Необходимо помнить о том, что восполнение дефицита железа с помощью диетотерапии невозможно, хотя при установлении железодефицитного состояния следует соблюдать четкие рекомендации по питанию, как одного из компонентов комплексной терапии анемии.

При составлении рациона необходимо учитывать не общее содержание железа в продуктах питания, а его форму, которая определяет его всасывание. Так, абсорбция железа из мясных продуктов (содержащих гемовое железо), составляет 17-22%, из растительных продуктов (негемовое железо) – только 2-3%.

Необходимо учитывать содержание железа в продуктах питания.

Железодефицитные состояния при гинекологических заболеваниях и способы их коррекции

Рассмотрены роль железа в организме человека, механизмы его усвоения из пищи, клинические признаки железодефицитных состояний и железодефицитной анемии (ЖДА) у женщин, а также подходы к терапии и профилактике ЖДА с применением современных пероральных ферр

Железодефицитная анемия (ЖДА) — гематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа. В основе анемии лежит тканевая гипоксия, развивающаяся в результате снижения количества гемоглобина вследствие кровопотери, нарушения образования эритроцитов, их деструкции или сочетания этих причин [1, 2].

Дефицит железа встречается почти у 1/3 жителей Земли, а железодефицитная анемия составляет 80–90% среди всех анемий. Распространенность анемий различается от пола, возраста, климато-географических и эколого-производственных причин [1, 3, 4].

Соответствующий дефицит развивается, когда потери железа превышают его поступление 2 мг/сут, и наблюдается при различных физиологических состояниях и заболеваниях [5, 6].

Железодефицитная (гипохромная, микроцитарная) анемия обычно возникает вследствие снижения ресурсов железа в организме при хронической кровопотере или недостаточном внешнем поступлении железа.

Наиболее уязвимы по развитию железодефицитных состояний женщины репродуктивного возраста вследствие ежемесячной физиологической кровопотери во время менструации, беременные по причине высокой потребности в микроэлементах, дети и подростки — из-за высоких потребностей растущего организма, пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями и имеющие плохое питание.

Железо является незаменимым микроэлементом, играющим важную роль в функционировании клеток многих систем организма, основная из которых — участие железа в процессах тканевого дыхания. Общее количество железа в организме женщины достигает 2–3 г, а его концентрация — 40–50 мг на кг массы тела.

Различают два вида железа: гемовое и негемовое. Гемовое железо входит в состав гемоглобина, содержится лишь в мясных продуктах, легко всасывается, и на его всасывание практически не влияет состав пищи.

Негемовое железо находится в свободной ионной форме — двухвалентного или трехвалентного железа. Абсорбция негемового железа (содержится преимущественно в овощах), на которое приходится до 90% железа всего рациона, находится в зависимости от целого ряда факторов. Основная часть железа входит в состав гемоглобина и миоглобина — 70%; депо железа — 18% (внутриклеточное накопление в форме ферритина и гемосидерина); функционирующее железо — 12% (миоглобин и содержащие железо энзимы); транспортируемое железо — 0,1% (железо, связанное с трансферрином) [7–9].

К наиболее важным железосодержащим соединениям относятся: гемопротеины, структурным компонентом которых является гем (гемоглобин, миоглобин, цитохромы, каталаза, пероксидаза), негемовые ферменты (сукцинатдегидрогеназа, ацетил-КоА-дегидрогеназа, ксантиноксидаза), ферритин, гемосидерин, трансферрин.

В слизистой оболочке тонкого кишечника из продуктов питания усваивается только двухвалентное негемовое железо. Чтобы железо могло связаться с белками и поступить в клетку, трехвалентное железо восстанавливается в двухвалентное в присутствии кислой среды, основную роль в этом процессе в большинстве случаев играет аскорбиновая кислота [10–13]. Затем для поступления в плазму крови и связывания с трансферрином железо вновь окисляется до трехвалентного. В связанном с трансферрином состоянии железо доставляется тканям посредством эндоцитоза, где оно либо утилизируется клеткой, либо откладывается в составе ферритина. В составе ферритина железо хранится в легкодоступной и нетоксичной форме. Уровень ферритина является «золотым» стандартным показателем количества депонированного железа в организме. Каждый микрограмм ферритина соответствует 8 мг депонированного железа и для женщин в норме составляет 15–150 мг/мл [2, 14–16]. Концентрация же сывороточного железа подвержена значительным суточным колебаниям и составляет в среднем у женщин 6,6–26 мкмоль/л. Поэтому ее определение не имеет первостепенного значения [2].

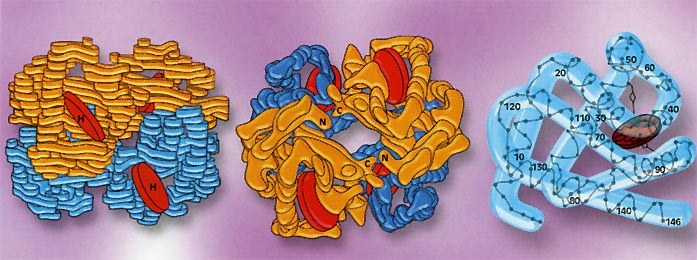

Гемоглобин является транспортным белком для кислорода, содержащим гемовое железо. Гемы объединены в протопорфириновый каркас, в центре которого находится один двухвалентный атом железа. Одна молекула гемоглобина может перенести максимум 4 молекулы кислорода. Таким образом, количество эритроцитов и гемоглобина играет важную роль в транспортировке кислорода [2].

В течении железодефицита выделяют последовательные стадии: латентный дефицит железа, при котором потери железа превышают его поступление без изменений концентрации гемоглобина, и собственно железодефицитную анемию, которую в зависимости от степени выраженности подразделяют на компенсированную, субкомпенсированную и декомпенсированную формы [3].

Концентрация гемоглобина выражается в граммах на литр. Нормальным уровнем гемоглобина у женщин считается 115–145 г/л (MCHC, Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration — средняя концентрация гемоглобина в клетке 320–360 г/л), об анемии говорят при снижении гемоглобина ниже 110 г/л. О тяжести течения анемии судят по уровню гемоглобина. По степени выраженности анемии выделяют легкую степень — 90–109 г/л, среднюю степень — 70–89 г/л и тяжелую степень — менее 70 г/л [3, 14, 15].

Кроме того, для железодефицитной анемии характерны снижение гематокрита, гипохромия (MCH, Mean Corpuscular Hemoglobin — среднее абсолютное содержание гемоглобина в одном эритроците), микроцитоз (MCV, Mean Corpuscular Volume — средний обьем эритроцита), гипосидероз (снижение количества сывороточного железа, увеличение общей железосвязывающей способности сыворотки крови, снижение уровня ферритина в сыворотке крови и в гемолизате) [3, 5]. Количество эритроцитов, гематокрита и гемоглобина составляют измеряемые величины, а MCV, MCH, MCHC являются производными этих величин [2].

Клиническая картина анемии обусловлена кислородным голоданием тканей, прогрессирующей гемической гипоксией с последующим развитием вторичных метаболических расстройств. Клинические симптомы появляются по мере возрастания тяжести заболевания: общая слабость, головокружение, головная боль, сердцебиение, одышка, обмороки, снижение работоспособности, бессонница. Симптомы, характерные ЖДА, заключаются в изменении кожи, ногтей, волос, мышечной слабости, извращении вкусовых ощущений. Кожа становится сухой, на ней появляются трещины. Вследствие нарушения обмена каротина при дефиците железа возникает желтизна кожи. Изменяется форма ногтей, они уплощаются, становятся вогнутыми и ломкими. Волосы истончаются, ломаются и обильно выпадают, появляется седина. При ЖДА также возможны симптомы поражения сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, одышка, боли в груди и иногда отеки на ногах [6, 14].

Основными компенсаторными механизмами являются циркуляторная и вентиляционная адаптация, включающие увеличение сердечного выброса, вазодилатацию, снижение сосудистого сопротивления, увеличение перфузии тканей, перераспределение крови, увеличение минутного объема дыхания, усиление активности эритропоэтина. Острая, тяжелая и некомпенсированная анемия может привести к циркуляторному коллапсу и шоку [2].

Основной причиной развития железодефицитных анемий у женщин являются кровопотери различной этиологии. Дефицит железа у женщин встречается в 6 раз чаще, чем у мужчин. Значительное количество крови теряется во время менструации, беременности, в родах. При обильных менструациях возможна потеря железа в количестве 50–250 мг железа [2]. Чаще всего гиперполименорея связана с наличием миомы матки, аденомиозом, гиперпластическими процессами эндометрия, дисфункциональными маточными кровотечениями. Метроррагии при миоме матки чаще всего связаны с субмукозной локализацией узлов, при которой увеличивается менструирующая поверхность, повышается проницаемость кровоснабжающих миому сосудов, снижается сократительная способность матки. При миоме замедляется регенерация кровоточащей поверхности матки после десквамации эндометрия. При аденомиозе поражается миометрий матки, что приводит к длительным обильным менструациям и к вторичной железодефицитной анемии.

Нарушения менструального цикла возникают у женщин в различные возрастные периоды. К развитию гиперменструального синдрома могут привести разнообразные причины — сильные эмоциональные потрясения, нарушение питания, авитаминозы, ожирение, профессиональные вредности, инфекционные и септические заболевания, незрелость гипоталамических структур в пубертатном возрасте и инволютивная перестройка в пременопаузе. В значительной части случаев менометроррагии у женщин сопровождаются анемией различной степени тяжести, что способствует развитию трофических нарушений в различных органах и тканях. Профилактика и лечение анемий у женщин с нарушением менструального цикла и органическими гинекологическими заболеваниями являются важнейшими факторами восстановления их здоровья [1, 4, 17].

Независимо от причины менометроррагий (миома, эндометриоз, дисфункция яичников) и необходимости воздействия на соответствующий фактор, требуется длительная терапия препаратами железа для приема внутрь. Доза, режим дозирования и конкретный препарат подбираются индивидуально с учетом содержания железа в препарате, его переносимости и т. д.

При выборе конкретного препарата и оптимального режима дозирования необходимо иметь в виду, что адекватный прирост показателей гемоглобина при наличии ЖДА может быть обеспечен поступлением в организм от 30 до 100 мг двухвалентного железа [18]. Одними диетическими мероприятиями нельзя возместить дефицит железа и достичь лечебного эффекта.

Антианемическая терапия должна проводиться препаратами для приема внутрь и не должна прекращаться после нормализации гемоглобина. Показания для парентерального введения достаточно ограничены: патология кишечника с нарушением всасывания, непереносимость препаратов для приема внутрь, социальные причины (использование у пациентов с изменениями личности, душевнобольных). По данным многих исследований парентеральные формы не имеют преимущества перед пероральными, при этом отмечается большое количество серьезных побочных эффектов [4, 10, 19]. Гемотрансфузии при ЖДА должны проводиться только по жизненным показаниям.

Современные пероральные ферропрепараты представляют собой соли двухвалентного железа (в пищеварительном тракте ионы трехвалентного железа не всасываются) или соединения, состоящие из гидроксид-полимальтозного комплекса трехвалентного железа (механизм всасывания отличается от такового ионных препаратов) [20].

Наивысшей биодоступностью обладает сернокислая соль железа, поэтому в основном в ферропрепаратах содержится сульфат железа [19, 21]. Сульфат железа это наиболее изученная, проверенная форма, хорошо зарекомендовавшая себя при длительном применении, поэтому чаще других входит в состав препаратов для приема внутрь. Обладает наибольшей степенью всасывания из всех препаратов железа.

В процессе всасывания двухвалентного железа в кишечнике большое значение имеет аскорбиновая кислота, которая способствует поддержанию железа в двухвалентной форме, поэтому очень важно ее наличие в препарате [22]. В гемопоэзе существенная роль принадлежит фолиевой кислоте, усиливающей нуклеиновый обмен. Для нормального обмена фолиевой кислоты необходим цианокобаламин, который способствует образованию из нее активной формы. Дефицит этих веществ, часто возникающий при анемиях, связанных с кровопотерями, приводит к нарушению синтеза ДНК в кроветворных клетках, тогда как включение этих компонентов в препарат увеличивает активную абсорбцию железа в кишечнике и его дальнейшую утилизацию. Наличие в лекарственном препарате аскорбиновой и фолиевой кислот, а также цианокобаламина значительно увеличивает скорость синтеза гемоглобина и повышает эффективность терапии железодефицитных состояний и железодефицитной анемии [14, 23, 24].

Перечисленные компоненты, повышающие биодоступность железа, входят в состав комплексного антианемического препарата Ферро-Фольгамма® [24], который был разработан и производится в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (1998).

В 1 капсуле содержится 112,6 мг сульфата железа (элементарного железа 37 мг), что является оптимальной дозой для терапии и сокращает частоту побочных эффектов.

Абсорбция железа из препаратов солей (Fe2+) происходит в виде пассивной диффузии согласно градиенту концентрации, не зависит от рН и двигательной активности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), что обеспечивает быстрое насыщение.

Аскорбиновая кислота улучшает всасывание железа в кишечнике, предотвращает его переход из двухвалентной формы в трехвалентную, ускоряет транспортировку железа и его включения в гем, а также участвует в процессе высвобождения железа из депо.

Аскорбиновая кислота необходима для образования и сохранения восстановленной формы фолиевой кислоты — тетрагидрофолиевой кислоты.

В свою очередь фолиевая кислота является важнейшим фактором для синтеза ДНК и РНК, метаболизма белков и образования красных кровяных клеток, а также выступает дополнительным стимулятором эритропоэза и гемопоэза [21, 23, 25].

Цианокоболамин необходим для образования гемоглобина, эритроцитов, метаболизма белков, жиров, углеводов, производства энергии.

Ферро-Фольгамма® обладает высокой эффективностью, обеспечивая прирост гемоглобина в среднем 2,5 г/л/сут (наибольшая скорость прироста гемоглобина среди препаратов сульфата железа). При использовании препарата Ферро-Фольгамма® ослабление клинической симптоматики постгеморрагической анемии отмечается в течение первых 10 дней приема [6].

Ферро-Фольгамма® назначается по 1 капсуле 3 раза в день после еды в течение 3–4 недель при легкой форме анемии, при средней форме — по 1 капсуле 3 раза в день 8–12 недель, а при тяжелых формах анемии — по 2 капсулы 3 раза в день в течение 16 недель и более. Во время беременности назначается для профилактики недостаточности фолиевой кислоты и железа по 1 капсуле 3 раза в день во II и III триместрах, в послеродовом периоде во время кормления грудью.

После прекращения лечения препаратом Ферро-Фольгамма® положительный эффект и стабилизация показателей сыворотки крови (уровень гемоглобина, эритроцитов, сывороточного железа, общая железосвязывающая способность сыворотки крови) гарантированно сохраняются минимум на протяжении одного месяца [4].

Активные компоненты препарата Ферро-Фольгамма® находятся в специальной нейтральной оболочке, которая обеспечивает их всасывание в верхнем отделе тонкой кишки, что исключает раздражающее действие на желудок. Компоненты растворены в рапсовом масле, которое позволяет улучшить всасывание железа и одновременно снизить раздражающее влияние железа на слизистую оболочку желудка, способствуя хорошей переносимости препарата со стороны пищеварительного тракта [1, 13]. Благодаря отсутствию агрессивного действия на слизистую оболочку ЖКТ Ферро-Фольгамма® может с успехом применяться для коррекции анемического синдрома, при дефиците витамина В12 и фолиевой кислоты на фоне нарушения всасывания в ЖКТ (атрофия слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки).

Кроме того, Ферро-Фольгамма® эффективно применяется при сочетанных железо-фолиево-В12-дефицитных анемиях, вызванных хроническими кровопотерями, хроническим алкоголизмом, инфекциями, приемом противосудорожных и пероральных контрацептивных препаратов, анемии во время беременности и кормления грудью.

Эффективность препарата Ферро-Фольгамма® для лечения и профилактики железодефицитной анемии при хорошей переносимости и благоприятных фармакоэкономических характеристиках (стоимость/доза железа/эффективность) была доказана в нескольких российских исследованиях, которые включали широкий круг пациентов, в т. ч. беременных и женщин с гинекологическими заболеваниями [4, 18, 19]. Показаниями к назначению препарата Ферро-Фольгамма® являются анемии, вызванные сочетанным дефицитом железа, фолиевой кислоты и витамина B12, возникающие на фоне хронических кровопотерь (мено- и метроррагий и др.), а также при хроническом алкоголизме, инфекционных заболеваниях, приеме противосудорожных средств и пероральных контрацептивов. Препарат разрешен для профилактики и лечения дефицита железа и фолиевой кислоты во II и III триместрах беременности, в послеродовом периоде и во время лактации.

Таким образом, антианемическая терапия с применением препарата Ферро-Фольгамма® с оптимальным содержанием железа является высокоэффективной с быстрой скоростью прироста гемоглобина (полная клиническая и гематологическая ремиссия у 93% пациенток после 3 недель терапии). Отмечается хорошая переносимость — отсутствие побочных эффектов у 95% пациентов, аллергических реакций и отрицательного влияния на организм женщин, а также стабильность достигнутых результатов и сохранение положительного эффекта в течение месяца после лечения, что позволяет рекомендовать препарат Ферро-Фольгамма® широкому кругу пациентов.

Литература

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, Москва

Abstract. The role of Ferrum in human organism has been analyzed, mechanisms of its digestion from food, clinical presentations of hypoferric conditions and women’s hypoferric anemia, as well as approaches to therapy and prophylaxis of hypoferric anemia with modern peroral preparations.