Аневризма желудка что это симптомы и лечение

Аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве (I71.4)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

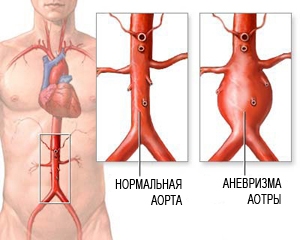

Под аневризмой брюшной аорты подразумевают :

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Этиология и патогенез

Этиология

К развитию аневризм приводят как врожденные заболевания (синдром Марфана, дефекты развития аортальной стенки, врожденная неполноценность эластики и др.), так и приобретенные (атеросклероз, сифилис, туберкулез, синдром Такаясу, ревматизм и др.), а также травмы живота. Аневризмы могут возникать и в области сосудистого шва после операций на аорте. Однако основной причиной образования аневризм брюшного отдела аорты в настоящее время является атеросклероз (80-95%). У 3% людей старше 50 лет, страдающих атеросклерозом, наблюдается аневризма брюшной аорты, а в возрасте старше 65 лет – у 6,5%.

Патогенез

Развитие аневризм брюшной части аорты, обусловлено в первую очередь дегенеративными или воспалительными изменениями стенки аорты.

Наиболее частое поражение инфраренального сегмента аорты зависит от следующих факторов:

— резкого уменьшения кровотока по брюшной части аорты дистальнее почечных артерий, поскольку около 23% от минутного объема крови поступает к внутренним органам, а 22%—к почкам;

— нарушение кровотока по vasa vasorum, вызывающего дегенеративные и некротические изменения в стенке аорты с замещением ее рубцовой тканью;

— постоянной травматизации области бифуркации брюшной части аорты о близлежащие костные образования (промонториум);

— бифуркация брюшной части аорты—практически первое непосредственное препятствие на пути кровотока, где впервые возникает «отраженная волна», что повышает гемодинамическую нагрузку на стенку аорты, и наряду с повышенным периферическим сопротивлением в артериях нижних конечностей приводит к увеличенному боковому давлению в инфраренальной части аорты.

Все эти факторы приводят к дегенерации и фрагментации эластического каркаса стенки аорты и атрофии ее средней оболочки. Основную роль каркаса аорты начинает выполнять наружная оболочка, которая не может адекватно предотвратить постепенное расширение просвета аорты. Отмечено также, что стенка аневризмы содержит меньше коллагена и эластина, нежели нормальная стенка аорты. Выявляется значительная фрагментация эластина. Передняя стенка аневризмы в норме содержит больше коллагеновых и эластических волокон, чем и обусловлена ее большая прочность. Задняя и боковые стенки аорты содержат меньше эластических структур и поэтому менее прочны. Разрывы аневризм брюшной части аорты в связи с этим происходят в основном в забрюшинное пространство. Напряжение стенки сосуда зависит, по закону Лапласа, от радиуса сосуда, поэтому возможность разрыва аневризмы большого диаметра увеличивается.

Эпидемиология

Признак распространенности: Крайне редко

Соотношение полов(м/ж): 5

Факторы и группы риска

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

Cимптомы, течение

Наиболее постоянным симптомом являются боли в животе. Они локализуются обычно в околопупочной области или в левой половине живота, могут быть непрерывными ноющими или приступообразными; иногда иррадиируют в поясничную или паховую область, у некоторых больных локализуются преимущественно в спине. Боли возникают вследствие давления аневризмы на нервные корешки спинного мозга и нервные сплетения забрюшинного пространства. Нередко больные жалуются на чувство усиленной пульсации в животе, ощущение тяжести и распирания в эпигастральной области, вздутие живота. Иногда снижается аппетит, появляются тошнота, рвота, отрыжка, запоры, похудание, что связано с компрессией желудочно-кишечного тракта либо с вовлечением в патологический процесс висцеральных ветвей брюшной аорты. Аневризма брюшной аорты может протекать бессимптомно. При осмотре больных в горизонтальном положении нередко выявляют усиленную пульсацию аневризмы. При пальпации в верхней половине живота, чаще слева от средней линии, определяют пульсирующее опухолевидное образование плотно-эластической консистенции, безболезненное или малоболезненное, чаще неподвижное. При аускультации над образованием выявляют систолический шум, проводящийся на бедренные артерии.

Диагностика

Ультразвуковое продольное и поперечное В-сканирование брюшной аорты, производится в трех стандартных позициях; под диафрагмой, на уровне висцеральных ветвей и над бифуркацией. В зависимости от эхографической картины предложено выделять три степени расширения диаметра брюшной аорты (В. А. Сандриков с соавт., 1996):

I степень — расширение брюшной аорты (диффузное или локальное): под диафрагмой и на уровне висцеральных ветвей — до 3 см; над бифуркацией — до 2,5 см;

II степень — формирующаяся аневризма брюшной аорты: под диафрагмой и на уровне висцеральных ветвей — до 4 см; над бифуркацией — до 3,5 см;

III степень — аневризма брюшной аорты: под диафрагмой и на уровне висцеральных ветвей — от 4 см; над бифуркацией — от 3,5 см (в том числе аневризма малых размеров — до 5 см).

При аневризме расширение брюшной аорты визуализируется как образование округлой формы, имеющее четкий наружный контур, анэхогенную центральную часть и гипоэхогенные пристеночные наложения с неровным нечетким контуром. Скорость кровотока в области аневризмы снижена, а поток крови носит турбулентный характер.

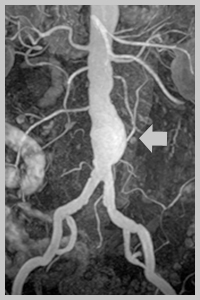

Для ангиографической диагностики аневризм брюшной аорты чаще применяется аортография по Сельдингеру в двух проекциях. Однако у больных с окклюзией подвздошных артерий или при наличии данных о расположении верхнего уровня аневризмы показано выполнение транслюмбальной аортографии. В выявлении супраренальных аневризм целесообразна катетеризация аорты через подмышечную артерию. Основным ангиографическим признаком аневризмы является расширение просвета определенного сегмента аорты по сравнению с выше- или нижележащим ее участком. Исходя из рентгенологической картины, аневризмы диаметром до 3 — 5 см считаются малыми, до 5 — 7 см — средними, До 7 — 16 см — большими, более 16 см — гигантскими. Вместе с тем истинная величина аневризмы может не соответствовать ее размерам на аортограмме из-за наличия пристеночного тромбоза. Кроме того, в случае полного тромбирования аневризмы контрастируете я лишь центральная часть аневризматической полости, создавая иллюзию неизмененной аорты. Перед началом аневризмы аорта изгибается влево. У большинства аневризм отсутствует контрастирование поясничных артерий.

На обзорной рентгенограмме органов брюшной полости при аневризме брюшной аорты выявляются тень аневризматического мешка и кальциноз стенки. В отличие от кальциноза аорты при атеросклерозе обызвествленная стенка аневризмы визуализируется наподобие выпуклой по отношению к позвоночнику дугообразной линии. Нередко видна узурация веретенообразная аневризма брюшного отдела аорты.

При рентгеноконтрастном исследовании органов, желудочно-кишечного тракта определяется смещение желудка, двенадцатиперстной кишки в сторону от центра брюшной полости. Внутривенная урография у больных с аневризмами дает сведения об отклонениях в положении мочеточников, их компрессии извне, пиелоэктазиях.

При КТ аневризма брюшной аорты имеет вид округлого образования с ровным контуром и тонкой стенкой, нередко с очагами кальциноза. Вдоль внутренней поверхности стенки находятся пристеночные тромбы в форме полулунного или плоского образования, изменяющего правильность сечения аорты.

МРТ также информирует о структуре аневризмы, состоянии ее контуров и висцеральных ветвей брюшной аорты, наличии тромботических масс, зон расслоения.

Аневризма аорты брюшной полости

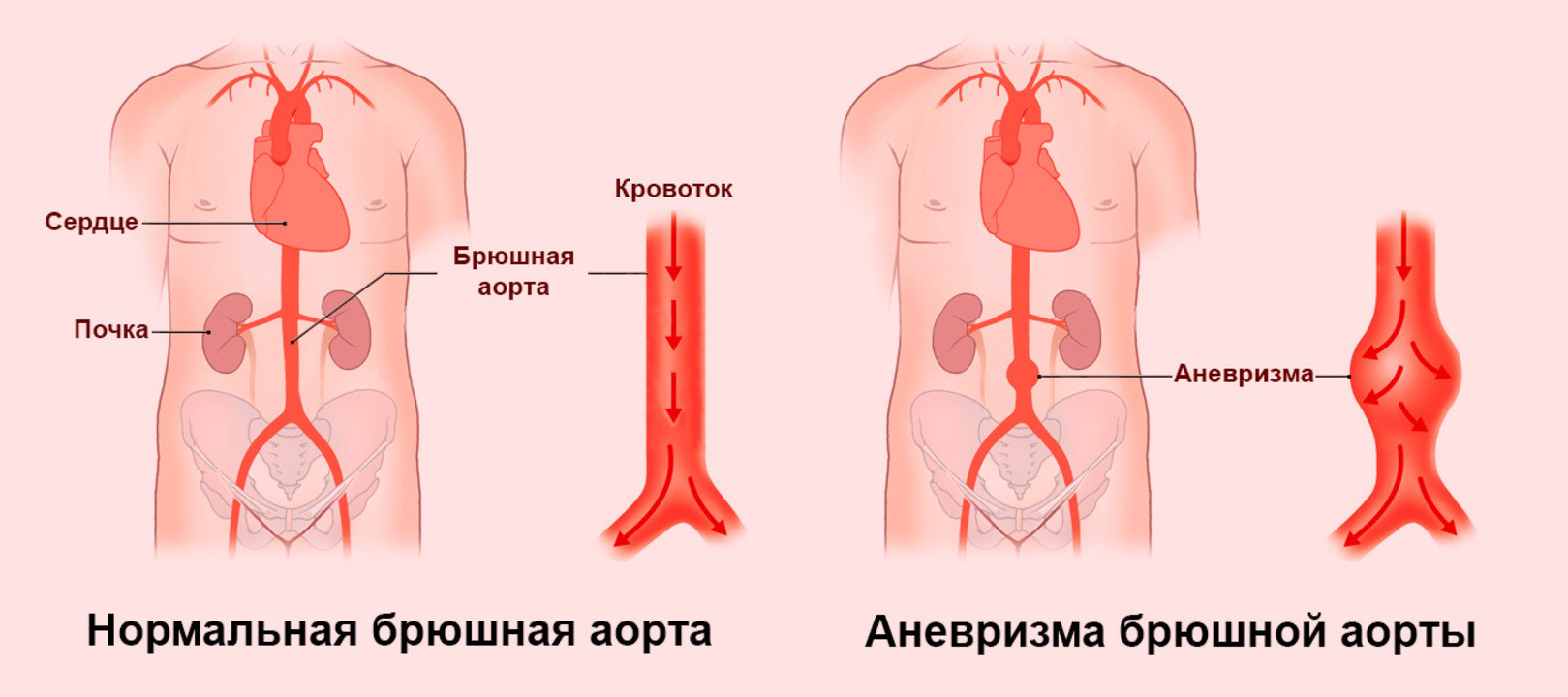

Аневризма брюшного отдела аорты — это расширение и истончение стенок самого главного сосуда тела человека. Это грозное заболевание поначалу себя никак не проявляет. При прогрессировании болезни и отсутствии своевременного лечения, может случиться разрыв аорты, и как следствие, массивное кровотечение, которое нередко заканчивается летальным исходом. Своевременное обращение к специалисту, качественная консультативная, диагностическая и хирургическая помощь позволяет предотвратить прогрессирование заболевания и обеспечить профилактику опасного для жизни осложнения — разрыва аневризмы.

Что такое аорта

Стенка аорты состоит из трех слоев: внутренний (интима), средний (медиа), наружный (адвентиция).

Аневризма аорты брюшной полости

Чем опасна аневризма аорты

Аневризма аорты представляет большой риск для здоровья, так как она может разорваться. Разорванная аневризма может вызвать массивное внутреннее кровотечение, которое, в свою очередь, приводит к шоку или смертельному исходу.

Аневризма аорты брюшной полости может вызывать и другие серьезные проблемы для здоровья. В мешке аневризмы часто формируются сгустки крови (тромбы) или происходит отрыв частей аневризмы, которые с током крови продвигаются по ветвям аорты к внутренним органам и конечностям. Если один из кровеносных сосудов становится блокированным, это может вызывать выраженную боль и приводить к гибели органа или потери нижней конечности. К счастью, если диагностировать аневризму аорты на ранних стадиях, то лечение может быть своевременным, безопасным и эффективным.

Виды аневризм аорты

Выделяют «истинную» и «ложную» аневризмы аорты. Истинная аневризма развивается вследствие постепенного ослабления всех слоев стенки аорты. Ложная аневризма, как правило, является результатом травмы. Она формируется из соединительной ткани, окружающей аорту. Полость ложной аневризмы заполняется кровью через возникшую в стенке аорты трещину. Сами стенки аорты в формировании аневризмы не участвуют.

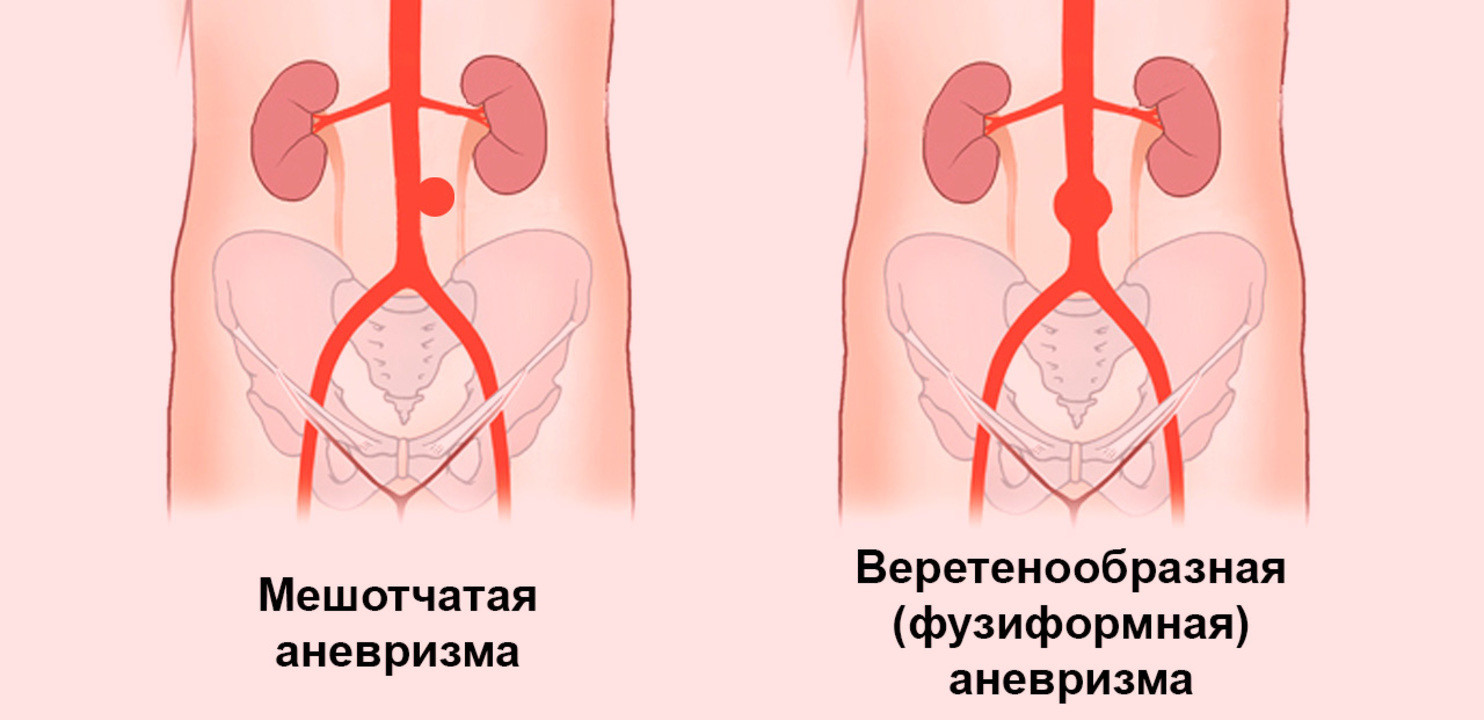

В зависимости от формы выделяют:

Причины и факторы риска развития аневризмы брюшной аорты

Причины развития аневризм брюшной аорты весьма разнообразны. Самой частой причиной развития аневризмы является атеросклероз. На долю атеросклеротических аневризм приходится 96% от общего числа всех аневризм. Помимо этого заболевание может быть как врожденными (фибромускулярная дисплазия, кистозный медионекроз Эрдгейма, синдром Марфана и др.), так и приобретенным (воспалительные и невоспалительные). Воспаление аорты возникает при внедрении различных микроорганизмов (сифилис, туберкулез, сальмонеллёз и пр.) или как результат аллергическо-воспалительного процесса (неспецифический аортоартериит). Невоспалительные аневризмы наиболее часто развиваются при атеросклеротическом поражении аорты. Реже являются результатом травмы её стенки.

Факторы риска развития аневризмы

Симптомы и признаки аневризмы брюшной аорты

У большинства пациентов аневризмы брюшной аорты протекают без каких-либо проявлений и являются случайной находкой при обследованиях и операциях по другому поводу.

Важное значение имеют косвенные признаки аневризмы брюшной аорты:

Предвестниками разрыва может быть усиление болей в животе.

При разрыве аневризмы, пациент внезапно ощущает усиление или появлении боли в животе, иногда «отдающую» в поясницу, паховую область и промежность, а также выраженную слабость, головокружение. Это симптомы массивного внутреннего кровотечения. Развитие такой ситуации опасно для жизни! Пациенту нужна экстренная медицинская помощь!

Диагностика аневризм брюшной аорты

Методы диагностики аневризмы брюшной аорты

При необходимости исследуется брюшной и грудной отдел аорты.

Методы лечения аневризмы аорты

Существует несколько методик лечения аневризмы аорты. Важно знать преимущества и недостатки каждой из этих методик. Подходы к лечению аневризм брюшного отдела аорты:

Наблюдение за пациентом в динамике

При размере аневризмы менее 4,5 см. в диаметре пациенту рекомендовано наблюдение сосудистого хирурга, т. к. риск операции превышает риск разрыва аневризмы аорты. Таким пациентам должны проводится повторные ультразвуковые исследования и/или компьютерная томография не реже 1 раза в 6 месяцев.

При диаметре аневризмы более 5 см. хирургическое вмешательство становится предпочтительным, так как с увеличением размеров аневризмы повышается риск разрыва аневризмы.

Если размер аневризмы увеличивается более чем на 1 см. в год, риск разрыва возрастает и хирургическое лечение также становиться предпочтительным.

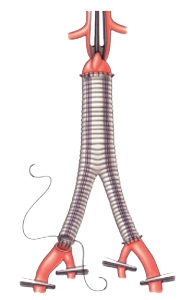

Открытое хирургическое вмешательство: резекция аневризмы и протезирование аорты

Операция выполняется под общим наркозом. Суть операции в удалении аневризматического расширения и замещение его синтетическим протезом. Средний показатель смертности при открытых вмешательствах составляет 3-5 %. Однако, может быть выше при вовлечении в аневризму почечных и/или подвздошных артерий, а также в силу имеющейся у пациента сопутствующей патологии. Наблюдение в послеоперационном периоде осуществляется один раз в год. Отдаленные результаты лечения хорошие.

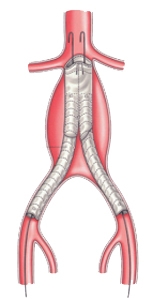

Эндоваскулярное протезирование аневризма аорты: установка стент-графта

В конечном счете аневризма «выключается» из кровотока и риск ее разрыва становится маловероятным. После эндопротезирования аорты пациент наблюдается в стационаре 2-4 дня и выписывается.

Эта методика позволяет снизить частоту ранних осложнений, сократить сроки пребывания пациентов в стационаре и уменьшить показатель смертности до 1-2%. Наблюдение в послеоперационном периоде осуществляется каждые 4-6 месяцев с использованием ультразвуковых методик, КТ-ангиографии, рентгенконтратной ангиографии. Эндоваскулярный метод лечения, безусловно, менее травматичный. Ежегодно, только в США, проводится около 40 000 подобных операций.

Таким образом, выбор методики лечения аневризмы брюшного аорты основывается на индивидуальных особенностях пациента.

Аневризма брюшной аорты

Аневризма брюшной аорты – сосудистая патология, которую важно своевременно диагностировать, поскольку в противном случае пациенту грозит опасное для жизни внутрибрюшное кровотечение. Сложность ситуации в том, что зачастую аневризма брюшной аорты развивается бессимптомно. Что же она собой представляет и какие диагностические исследования может назначить врач? Эти и другие вопросы мы обсудим в этой статье.

Что это такое

Аневризма – это выпячивание стенки сосуда, которое образуется в результате снижения его эластичности и прочности в условиях давления крови. Аневризмы не образуются в венах в естественных условиях – этот сосудистый дефект затрагивает артерии. Это связано с тем, что кровяное давления выше именно в артериях. Поэтому такие выпячивания нередко образуются и в стенке брюшной аорты, самом крупном артериальном сосуде организма человека.

Различают мешотчатые и диффузные (веретенообразные) аневризмы. Первые, как нетрудно догадаться, имеют мешковидную форму и располагаются с одной стороны сосуда. Диффузные же аневризмы представляют собой равномерное расширение сосуда на определенном участке.

Аневризма брюшной аорты чаще образуется у мужчин, причем с возрастом вероятность ее возникновения существенно увеличивается. Среди мужчин старше 65 лет на разрыв аневризмы брюшной аорты приходится 1-2% общего количества летальных исходов. Ежегодно в мире от этой сосудистой патологии умирает примерно 175 000 человек.

Еще одна любопытная особенность: аневризмы брюшной аорты чаще встречаются у представителей европеоидной расы. Пока причина этого феномена точно не установлена, однако среди специалистов популярна теория о том, что расовая принадлежность имеет тесную связь с формированием соединительной ткани.

Причины

Основная причина образования аневризмы – ухудшение эластичности стенки сосудов, которое может быть следствием болезней и травм.

Чаще всего развитию аневризмы брюшной аорты способствует атеросклероз. Это заболевание проявляется измением строения стенки артерии, сужением просвета сосудов за счет холестериновых отложений и дисфункцией эндотелия сосудов.

Дефекты сосудистой стенки представляют особую опасность для людей, предрасположенных к повышенному артериальному давлению. Наибольшим фактором риска в этом отношении считается гипертонический криз – резкое повышение артериального давления. Оно может приводить к тому, что в месте своего истончения сосудистая стенка образует мешкообразное выпячивание, увеличивающееся со временем даже при отсутствии скачков артериального давления. Однако есть и другие факторы риска.

Врожденные патологии

Существуют врожденные заболевания, которые приводят к нарушению структуры соединительной ткани и снижению эластичности стенок сосудов (фибромускулярная дисплазия, синдром Марфана, синдром Эллерса-Данло). В подобных случаях аневризмы возникают даже у молодых людей.

В клинической практике иногда встречаются случаи, когда аневризма формируется еще на этапе внутриутробного развития, при этом аномалии сосудистой стенки отсутствуют. Это означает, что угроза разрыва таких выпячиваний ниже, чем у других пациентов. Оперативное вмешательство, скорее всего, все равно понадобится, однако его можно проводить уже тогда, когда ребенок повзрослеет.

Воспаление аорты

Аортит может иметь как инфекционную, так и аутоиммунную природу. В первом случае аорта воспаляется в результате попадания на ее внутренние стенки патогенных микроорганизмов вместе с кровотоком. Это может произойти при таких инфекционных заболеваниях, как туберкулез, сифилис или бактериальный эндокардит.

Что касается аутоиммунной этиологии, то причиной воспаления аорты чаще всего становятся системные васкулиты и анкилозирующий спондилоартрит (также известный как болезнь Бехтерева).

Травмы

В случае с аневризмами брюшной аорты травмы, играют роль «катализатора». Это означает, что сами по себе они не приводят к выпячиваниям в сосудистой стенке – в подобных случаях они могут стать разве что причиной разрыва аорты. Однако при проникающих ранениях брюшной полости нередко развивается перитонит, который может способствовать переносу инфекции на внутренние стенки аорты. А это, как мы уже знаем, может привести к их истончению.

Дополнительные факторы риска:

1. Гипертоническая болезнь. Опасны не только кратковременные скачки давления, но и его регулярное повышение при стойкой артериальной гипертензии.

2. Повышенное содержание холестерина в крови. Гиперхолестеринемия приводит не только к сужению просвета сосудов за счет холестериновых бляшек, но и плохо сказывается на эластичности и прочности сосудистой стенки.

3. Наследственная предрасположенность. Она распространяется не только на индивидуальные особенности строения сосудов, но и на уровень холестерина в организме и склонность к повышенному давлению. У пациентов, чьи родственники страдали от аневризмы брюшной аорты, риск возникновения этого сосудистого дефекта выше, чем у других людей.

4. Курение. Существует прямая зависимость между табакозависимостью и формированием аневризмы брюшной аорты. Объясняется она снижением содержания в организме эластина. Этот белок отвечает за прочность и эластичность сосудистой стенки. Опять же, курение может провоцировать спазм сосудов и скачки артериального давления.

5. Алкоголизм. Среди людей злоупотребляющих алкоголем существует популярное оправдание своей вредной привычки – что употребление спиртного, якобы, снижает уровень холестерина. Отчасти они конечно правы. Этанол действительно снижает концентрацию холестерина в крови, но при этом следует понимать, что он не устраняет холестерин полностью. Второй важный момент – дозировка. В сутки, для здорового человека допускается употребление примерно 200 мл вина или 70 мл крепких напитков (водка, виски и т.д.). В бо́льших количествах вред от употребления спиртного многократно превышает пользу. Дело в том, что алкоголь истончает стенки сосудов и снижает их эластичность. Кроме того, после кратковременного расширения сосудов под действием спиртного наступает их спазм, который ведет к скачкам артериального давления. А именно сочетание этих двух факторов и создает предпосылки для формирования аневризмы.

6. Возраст. Как уже говорилось выше, чаще всего аневризмы возникают у пациентов после 60 лет. Это обусловлено сразу несколькими факторами. Во-первых, с возрастом в организме происходят дегенеративные изменения, затрагивающие мышечные и соединительнотканные волокна. Во-вторых, по мере старения человек становится все более предрасположен к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и гипертонии в частности.

Симптомы аневризмы брюшной аорты

У большинства пациентов аневризма брюшной аорты протекает бессимптомно и выявляется случайно при таких диагностических исследованиях, как УЗИ или рентгенография брюшной полости. Такое течение наиболее опасно, поскольку разрыв аневризмы происходит неожиданно и почти всегда приводит к летальному исходу.

Наиболее характерным симптомом можно считать ноющие боли в нижней части живота, продолжительность которых варьируется от нескольких часов до нескольких суток. При физической нагрузке эта боль может усиливаться, поскольку внутрибрюшное давление в этом случае увеличивается. Иногда боли обостряются после обильного приема пищи – наполненный желудочно-кишечный тракт приводит к сдавливанию артерии.

Также часто у пациентов могут возникать жалобы на пульсацию в животе, которая может быть как безболезненной, так и причинять неприятные ощущения. Если у источника пульсации при этом есть четкая локализация, это должно стать поводом для беспокойства и срочного визита к врачу.

Если боли усиливаются, а их характер меняется от ноющего к острому, при этом отмечается их иррадиация (распространение) в область паха или нижних конечностей, это говорит о том, что растущая аневризма в самом скором времени может разорваться.Описание/текст вреза

Чтобы избежать трагических последствий, в подобных случаях следует вызывать неотложную помощь, подробно описав диспетчеру все симптомы.

Симптомы разрыва аневризмы аорты

Главная сложность клинической картины разрыва аневризмы брюшной аорты заключается в том, что она может совпадать с симптоматикой таких острых патологий, как почечная колика, радикулит или дивертикулит. Существует так называемая патогномоничная триада:

1. Резкая боль в животе или пояснице.

2. Пульсация в брюшной полости с четкой локализацией.

3. Резкое падение артериального давления.

Однако эта триада встречается далеко не во всех случаях (примерно в 30-40% от общего числа). Именно ошибки диагностики и потеря времени могут существенно ухудшить прогноз выживаемости в подобных ситуациях.

Возникает логичный вопрос: какие же еще симптомы, помимо патогномоничной триады, могут указывать на разрыв? В этом случае многое зависит от того, в каком направлении он произошел. И здесь можно перечислить сразу несколько вариантов:

1. Разрыв в двенадцатиперстную кишку. Помимо резкой боли отмечается рвота с примесями крови. Еще одна характерная особенность – стул становится полужидким и меняет цвет на черный из-за свернувшейся крови (мелена). Быстро развивается коллапс: из-за резкого падения давления и недостаточного кровоснабжения возникает сильная слабость, озноб, бледность и спадение вен.

2. Забрюшинный разрыв. Помимо острой боли, отдающей в пах и поясницу, отмечается боль в области сердца.

3. Внутрибрюшинный разрыв. Кожа бледнеет, стремительно падает артериальное давление, появляется холодный пот и отмечается выраженная слабость, вздутие живота и его болезненность при пальпации.

4. Прорыв в нижнюю полую вену. Отмечается сильная одышка, учащенное сердцебиение, отек ног. Стремительно развивается сердечная недостаточность.

Диагностика

Основанием для обследования пациента считаются характерные для аневризмы жалобы, однако, как уже говорилось выше, часто аневризма обнаруживается случайно в ходе диагностических мероприятий, назначенных при подозрении на другую патологию.

Обследование начинают с пальпации. Она считается безопасным методом даже на поздних стадиях развития аневризмы – по крайней мере, на сегодняшний день в профильной литературе отсутствуют данные о разрыве аневризмы брюшной аорты в результате пальпации. К достоинствам метода можно отнести удобство и доступность, однако у него есть и недостатки. Во-первых, пальпация малоэффективна для пациентов с избыточным весом и обширной жировой прослойкой на животе. Во-вторых, такой метод больше подходит для определения крупных аневризм.

При выявлении аневризмы брюшной аорты приоритетными считаются аппаратные методы диагностики:

1. УЗИ. Наиболее простой и эффективный метод, позволяющий определить диаметр аневризмы, отложения на внутренней стенке аорты и участки ее расслоения. Метод также позволяет определить скорость кровотока – в месте выпячивания он будет замедлен.

2. Ангиография. В бедренную артерию вводится зонд, через который в брюшную аорту подается йодсодержащее контрастное вещество, после чего делаются рентгеновские снимки. Исследование отличается высокой информативностью. К недостаткам можно отнести инвазивность (необходимость нарушения целостности тканей) и возможные аллергические реакции пациента на йод, содержащийся в контрастном веществе.

3. Компьютерная и магнитно-резонансная томография (КТ и МРТ). Эффективные методы трехмерной визуализации, позволяющие определить не только выпячивание в стенке аорты, но и кальциноз (отложение солей кальция). К недостаткам относится высокая стоимость и большое количество противопоказаний для пациента.

4. Внутрисосудистое УЗИ (ВСУЗИ). В просвет аорты вводится ультразвуковой датчик, при помощи которого осуществляется визуализация сосуда изнутри. Метод применяется достаточно редко из-за инвазивности и необходимости достаточного опыта выполнения (исследование считается довольно сложным с технической точки зрения).

5. Обзорная рентгенография брюшной полости. Эффективность этого метода для обнаружения выпячиваний в стенке брюшной аорты считается более низкой в сравнении с вышеперечисленными диагностическими исследованиями. Поэтому обзорную рентгенографию выполняют намного реже на правах альтернативы.

Лечение аневризмы брюшной аорты

Пациентов, узнавших о своем диагнозе, всегда волнует вопрос, можно ли обойтись консервативными методами лечения, не прибегая к оперативному вмешательству. К сожалению, на сегодняшний день не существует фармакологических препаратов, способных остановить рост аневризмы, а тем более — исправить само выпячивание в стенке сосуда. Поэтому приемом таблеток лечение в данном случае не ограничивается.

Консервативное лечение может применяться лишь в тех случаях, когда врачу необходимо выиграть время перед операцией для осуществления полноценной диагностики и временно снизить риск разрыва аневризмы до проведения плановой операции (например, при нарушенной свертываемости крови или повышенном давлении).

Обнаружение аневризмы брюшной аорты является прямым показанием к оперативному вмешательству.

В настоящее время применяются 2 метода хирургического лечения аневризмы брюшной аорты: классический и эндоваскулярный.

Классический метод

Для прямого доступа к брюшной аорте проводится полостная операция. Хирург делает длинный разрез по средней линии живота, после чего на аорте по обеим сторонам выпячивания устанавливаются зажимы. Аневризму рассекают, после чего в аорту вводят трубку (шунт), которая принимает на себя давление крови в проблемном участке. После этого зажимы снимают для восстановления кровотока.

Эндоваскулярный метод

Шунт вводится в аорту через бедренную артерию – таким же способом вводится контрастное вещество при ангиографии. Для проведения такой операции необходимо точно знать локализацию и форму аневризмы, поэтому для экстренных ситуаций, требующих срочного вмешательства, эндоваскулярный метод не подходит.

Прогноз и профилактика

При аневризме брюшной аорты прогноз сделать крайне сложно по нескольким причинам. Бессимптомное течение аневризмы может в любой момент закончиться ее разрывом, который, в свою очередь, примерно в 90% случаев приводит к летальному исходу. С другой стороны, даже аневризмы, протекающие бессимптомно, нередко выявляются случайно, и если в этом случае будет проведена плановая операция, то шансы пациента прожить еще 8-10 лет существенно повышаются.

Однако многое будет зависеть возраста (у пожилых пациентов восстановление после операции протекает тяжелее, чем у молодых), общего состояния здоровья и соблюдения профилактических мер. Пациенту необходимо:

При соблюдении всех этих профилактических мер пациент существенно улучшает свой собственный прогноз.

Заключение

Наиболее распространенные причины возникновения аневризмы брюшной аорты – нарушение эластичности и прочности сосудистой стенки в сочетании с повышением давления. Эта сосудистая патология чаще встречается у пожилых людей. Своевременное выявление, проведение плановой операции и соблюдение профилактических мер, направленных на нормализацию артериального и внутрибрюшного давления, улучшают прогноз выживаемости.