Аномалия киари 1 типа что это у ребенка

Аномалия киари 1 типа что это у ребенка

В последнем десятилетии XIX века немецкий патологоанатом Киари описал четыре врожденные аномалии мозжечка и ствола мозга, как проявления нарастающей тяжести единого патогенетического механизма, связанного с давлением сзади на задний мозг при врожденной гидроцефалии.

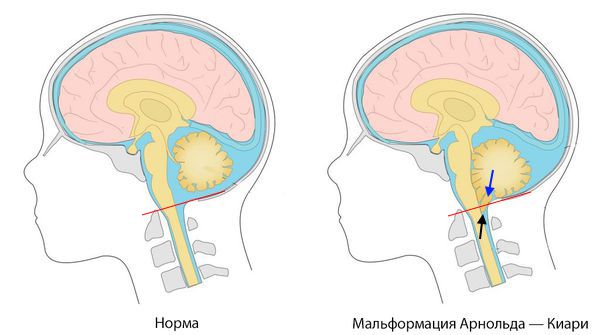

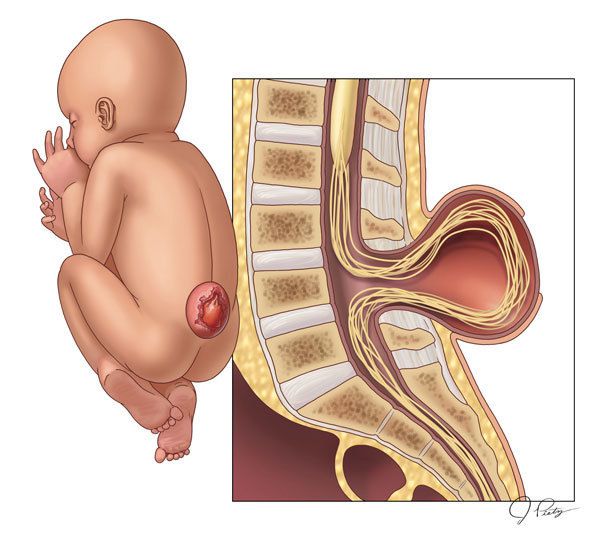

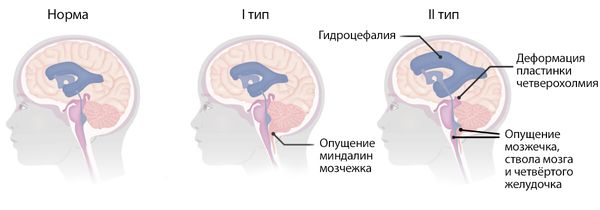

Основной анатомической особенностью аномалии Киари I типа является разная степень каудального смещения миндалин мозжечка в шейный канал. Аномалия Киари 2 типа характеризуется более тяжелой мозжечковой грыжей, которая, кроме миндалин мозжечка, также включает в себя нижний червь и четвертый желудочек; она, как правило, связана с миеломенингоцеле. Аномалия Киари 3 типа включает в себя признаки высокого менингоэнцефалоцеле с грыжей заднего мозга. Наконец, Киари 4 типа характеризуется тяжелой гипоплазией мозжечка без каудального смещения.

После многих лет и большого количества теоретических, клинических и нейровизуализационных исследований, понимание и осознание этого состояния вышло на новый уровень. В настоящее время считается, что эти четыре порока развития являются отдельными состояниями, с различным патогенезом, клиническим проявлением, и прогнозом, а не разными прогрессирующими стадиями одного заболевания. С анатомической точки зрения аномалии 1-3 типа являются грыжами заднего мозга различной степени, с возможным вторичным образованием полости в спинном мозге, в то время как аномалия 4 типа характеризуется гипоплазией мозжечка. Гипоплазия задней черепной ямки является частой находкой при первых трех аномалиях, но никогда не встречается при четвертой.

У каждой формы свои патогномоничные клинические проявления и по этим причинам различные аномалии Киари должны рассматриваться в разных разделах.

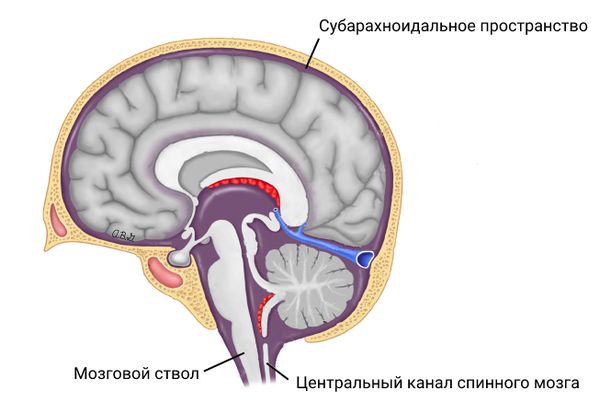

Мальформация Киари 1 типа. Аномалия Киари 1 типа характеризуется неправильным положением (и формой) миндалин мозжечка, которые опускаются из полости черепа ниже большого затылочного отверстия в шейный канал. Это анатомическое нарушение приводит к окклюзии субарахноидального пространства на уровне большого затылочного отверстия с последующим нарушением ликвороциркуляции в головном и спинном мозге; фактически, помимо изменений в задней черепной ямке, повышение ликворного давления на этом уровне приводит к сирингомиелии. Патогенетические механизмы развития аномалии детально изучены и обсуждены в литературе. Различные механизмы патогенеза можно схематично разделить на три категории:

— Гидродинамический (на основе градиента давления между ликворными пространствами головного и спинного мозга).

— Механический (с блоком ликвороциркуляции на уровне большого затылочного отверстия как причины аномалии Киари 1 типа).

— Нарушение развития (с интерпретацией аномалии задней черепной ямки как местного проявления более общего нарушения развития).

Хотя аномалия Киари 1 типа обычно становится симптоматичной в раннем подростковом периоде, в последнее время она обнаруживается с одинаковой частотой как у детей, так и у взрослых.

а) Клиническая картина аномалии Киари I типа. Наиболее частой жалобой у этой группы пациентов является боль в затылке или в шее, усиливающаяся при чихании, кашле или при пробе Вальсальвы. Другими болезненными проявлениями являются боль в плече, спине или боли в конечностях без корешкового распределения. Наиболее частым симптомом являются признаки моторного или сенсорного дефицита в конечностях (> 70%), которые являются проявлением наличия полости в спинном мозге (сирингомиелии). Атаксия тела и конечностей в качестве проявление нарушений в мозжечке является вторым наиболее распространенным симптомом (в 30-40%). Реже (в 15-25%) наблюдается неуклюжесть, нистагм, диплопия, дисфагия и дизартрия как проявление дефицита черепных нервов. Апноэ при заикании наблюдается в 10% случаев, в большинстве случаев проявляясь у младенцев или маленьких детей. Своеобразным проявлением аномалии Киари 1 типа у детей и подростков является прогрессирующий сколиоз (в 30%).

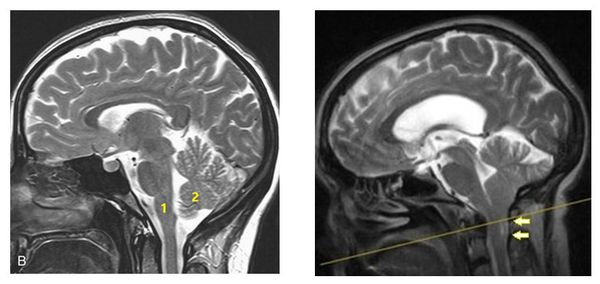

б) Лучевая диагностика. МРТ — лучший способ для диагностики аномалии Киари 1 типа. Важными критериями для этого порока являются: пролабирование одного или обоих миндалин мозжечка ниже большого затылочного отверстия (> 5 мм); возможны шейно-мозговая деформация, отсутствие супратенториальных нарушений (за исключением отдельных случаев небольшого расширения желудочков и обычная локализация четвертого желудочка. Аномалия Киари 1 типа может быть связана с такими костными аномалиями, как маленькая задняя черепная ямка, платибазия, атланто-затылочная ассимиляция, базилярная импрессия, срастание шейных позвонков (аномалия Клиппеля-Фейля). Гидро/сирингомиелия встречается в 50-60% случаев. Она может быть ограничена одной или двумя областями, а может распространяться на всю длину спинного мозга. Обычно полость образуется на уровне С1.

МРТ является полезным дополнением к диагностическим мероприятиям, так как позволяет определить степень сдавления ствола на уровне затылочного отверстия и характеристики ликвородинамики; исследование, выполненное в послеоперационном периоде, позволяет получить некоторое представление об адекватности хирургической декомпрессии.

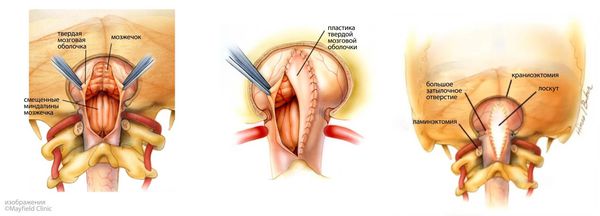

в) Лечение аномалии Киари I типа. Целью хирургического лечения является декомпрессия задней черепной ямки для восстановления циркуляции спинномозговой жидкости в базальных цистернах и устранение сдавления нервных структур на уровне краниоцервикального перехода. Хирургическое лечение при аномалии Киари 1 типа обычно определяет четко определенный протокол, который включает субокципитальную краниотомию, С1 ламинэктомию, лизис арахноидальных сращений, резекцию миндалин мозжечка (как традиционную тонзилэктомию, так и субпиальную коагуляцию) и расширенную дуропластику. В случае сопутствующей вентральной компрессии (как, например, при платибазии, С1 ассимиляции и т.д.), она должна быть устранена до проведения дорсальной декомпрессии. В последнее время появляются сообщения, которые указывают на возможность достижения сопоставимых результатов при использовании простой декомпрессии, без расширяющейся дуропластики (или с отслоением наружного слоя твердой мозговой оболочки). Интраоперационная ультразвуковая диагностика может быть полезна в этом отношении, демонстрируя синхронизацию движения миндалин с дыханием и сердцебиением, а также наличие адекватного движения ликвора из четвертого желудочка.

Дальнейшие хирургические возможности представлены процедурами, направленными на лечение гидро/сирингомиелии (закупорка задвижки, размещение сиринго-субарахноидального или сиринго-плеврального шунта, и стентирование четвертого желудочка). При сравнении двух основных крупных хирургических вмешательств при лечении аномалии Киари 1 типа с сирингомелией — субокципитальной декомпрессии и установки сиринго-субарахноидального шунта—Hida et al. обнаружили уменьшение размера сирингомиелитической полости у 94% пациентов, перенесших декомпрессию, и у 100% перенесших сирингосубарахноидальное шунтирование. Что касается прогноза, то максимальные преимущества декомпрессии проявляются у пациентов с симптомами, связанными с пароксизмальной внутричерепной гипертензией. Кроме того, пациенты с мозжечковой симптоматикой и синдромом большого затылочного отверстия имеют больше шансов на выздоровление, чем пациенты с центральным синдромом спинного мозга.

При работе с пациентами детского возраста главной проблемой являются показания к операции. Фактически, во многих случаях диагноз аномалии Киари ставится случайно, после МРТ для диагностики причины неспецифических клинических проявлений, таких как головные боли, умственная отсталость, эпилепсия. Большинство авторов не согласно с превентивным хирургическим лечением, считая, что показания к нему должны основываться на наличии симптомов и клинических проявлений, однозначно относящихся к аномалии Киари, а не данными нейровизуализации.

Что касается хирургической техники, некоторые авторы используют те же оперативные приемы, что и для взрослых, т. е. субокципитальную декомпрессию, С1 ламинэктомию, пластику ТМО и резекцию миндалин мозжечка в 40-60% случаев. При послеоперационной МРТ отмечается 100% улучшение симптомов, а также более чем 90% улучшение признаков, связанных с сирингомиелией и уменьшение сирингомиелитических кист в 80% случаев. В последние годы некоторые авторы критикуют этот «классический» подход как слишком тяжелый (а именно интрадуральные манипуляции), особенно в случаях умеренного опущения миндалин. В действительности, по некоторым сообщениям существуют указания на возможность достижения сопоставимых результатов менее инвазивным методом, то есть выполнением субокципитальной декомпрессии (и С1 ламинэктомия) с или без расслаивания внешнего слоя твердой мозговой оболочки. Улучшение или разрешение клинических проявлений описывается у более чем 90% детей, а исчезновение сирингомиелической полости — в 80% случаев. Удаление миндалин мозжечка с вскрытием ТМО или дуропластикой должно использоваться в случаях неэффективности минимально инвазивного лечения.

Сагиттальный срез в Т1-взвешенном режиме МРТ.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Что такое аномалия Арнольда — Киари? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Богословская А. А., невролога со стажем в 5 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Заболевание ещё называют мальформацией или синдромом Арнольда — Киари.

Распространённость

Причины аномалии Арнольда — Киари

Также выделяют приобретённое смещение миндалин мозжечка — псевдомальформацию. Она может развиться, например, при растущей опухоли в задней черепной ямке, чрезмерном выведении (дренировании) спинномозговой жидкости при выполнении люмбальной пункции у пациентов с черепно-мозговой травмой и гидроцефалией.

Мальформации Киари нередко связаны с патологией спинного мозга, например сирингомиелией — хроническим заболеванием, при котором в спинном мозге образуются полости трубчатой формы. У этих болезней общий механизм развития, он описан в разделе «Патогенез».

Симптомы аномалии Арнольда — Киари

Все типы мальформации Киари проявляются схожими симптомами, но разной выраженности.

К симптомам болезни относятся:

Мальформация Киари I типа может не проявляться до подросткового либо взрослого возраста.

Патогенез аномалии Арнольда — Киари

Согласно молекулярно-генетической теории, заболевание развивается из-за дефектов внутриутробного развития, вызванных генетическими аномалиями, и проявляется нарушениями при делении заднего мозга на мост и мозжечок. Однако большинство мальформаций Киари возникают случайно и не наследуются. Таким образом, причиной может быть спонтанная мутация либо делеция (потеря участка хромосомы), а так же вредные привычки матери при планировании и вынашивании ребёнка.

Теория «скученности» объясняет появление болезни недостаточным развитием костей черепа, в результате чего задняя черепная ямка не увеличивается до нужного размера. В результате ткани мозга ущемляются и выдавливаются в позвоночный канал.

Теория олиго-спинномозговой жидкости объясняет развитие болезни дефектом закрытия нервной трубки на раннем этапе развития плода. Малый объём спинномозговой жидкости, её нехватка, не даёт «расправиться» желудочковой системе эмбриона, приводя к смещению структур задней черепной ямки в каудальном направлении, т. е. ближе к нижней части туловища.

Исследования патогенеза «расщепления» спинного мозга (сирингомиелии) показали, что сирингомиелия и мальформация Арнольда — Киари имеют общий механизм развития:

Классификация и стадии развития аномалии Арнольда — Киари

В 1891 году немецкий патолог Ганс Киари выделил четыре типа мальформации:

В основном встречаются первые два типа. Мальформация Киари II типа встречается более чем у 95 % детей, родившихся со спинномозговой грыжей (миеломенингоцеле). У 1/3 из них к пяти годам появляются симптомы, связанные с поражением мозгового ствола.

С мальформацией Адрольда — Киари сталкиваются врачи нескольких специальностей:

Лабораторных показателей (например, биомаркеров в крови и спинномозговой жидкости), подтверждающих диагноз, не существует.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — наиболее информативный метод диагностики, позволяющий выявить характерные для мальформации Киари нарушения.

МРТ-критерии для постановки диагноза:

Изображение слева — нормальное, физиологическое взаимоотношение ствола мозга (1), мозжечка (2) с костными структурами, формирующими заднюю черепную ямку. Изображение справа — мальформация Арнольда —Киари I типа: «вклинение» миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие (жёлтые стрелки).

МРТ противопоказана при наличии в теле пациента металлического (магнитного) импланта, например пластины или штифта, установленных ранее при остеосинтезе перелома, или магнит-несовместимого электрокардиостимулятора. Их смещение в магнитном поле аппарата может привести к увечью пациента. МРТ также противопоказано в первом триместре беременности, её невозможно провести у пациентов с клаустрофобией и выраженным болевым синдромом, не позволяющим находиться в неподвижном положении. Движение пациента во время исследования приводит к помехам получаемых изображений, что сводит информативность к нулю.

При невозможности проведения МРТ выполняется компьютерная томография (КТ). Отличием КТ от МРТ является способность первой визуализировать кости, что позволяет выявлять их общие дефекты, особенно в области краниовертебрального перехода (там, где череп соединяется с шейными позвонками).

Также для оценки взаимоотношений нервных структур позвоночного канала с содержимым спинномозговой грыжи может применяться миелография — исследование спинного мозга с введением контрастного (красящего) вещества в позвоночный канал. После введения контраста выполняется КТ либо рентгенография интересующей области позвоночника.

Лечение аномалии Арнольда — Киари

Декомпрессия задней черепной ямки

Целью декомпрессии задней черепной ямки при мальформации Арнольда — Киари является расширение так называемой «дуральной воронки» — области краниовертебрального перехода, в которой череп соединяется с шейными позвонками. Через срединный разрез кожи с разведением мышц в стороны удаляется часть затылочной кости и задняя дуга первого шейного позвонка (атланта). Иногда проводится вскрытие твёрдой мозговой оболочки с последующей её пластикой. Операция позволяет полностью восстановить циркуляцию ликвора в большой затылочной цистерне (где головной мозг переходит в спинной), а также увеличить объём задней черепной ямки и устранить сдавление миндалин мозжечка и ствола головного мозга.

Считается, что декомпрессия задней черепной ямки устраняет градиент давления ликвора в области краниовертебрального перехода — один из пусковых факторов в развитии сирингомиелии. Наиболее часто при мальформации Киари выполняется декомпрессия задней черепной ямки. Твёрдая мозговая оболочка вскрывается, миндалины мозжечка уменьшаются под воздействием высокой температуры (коагуляции) или после частичного удаления (резекции), отверстие в твёрдой мозговой оболочке ушивается с использованием заплаты из собственной ткани пациента.

После операции декомпрессии задней черепной ямки может потребоваться реабилитационное лечение в специализированном медицинском, санаторно-восстановительном центре. Для скорейшего восстановления после операции применяется физиотерапия и лечебная физкультура.

Прогноз. Профилактика

Профилактика

При планировании беременности и во время вынашивания ребёнка женщине следует отказаться от вредных привычек и придерживаться здорового образа жизни и питания.

Развитие задней черепной ямки может нарушиться из-за родовой травмы либо черепно-мозговых травм в детстве. Поэтому профилактика заключается в предотвращении в предотвращении родовых и других травм.

Аномалия Арнольда Киари 1 типа: что это простыми словами

Аномалия Арнольда Киари – это патологическое состояние, для которого характерно опущение структур задней черепной ямки с их выходом через затылочное отверстие. Заболевание сопровождается головными болями в затылке и шейном отделе позвоночника, головокружением, нистагмом (горизонтальное или вертикальное движение зрачков), потерей сознания, неправильностью речи и походки, снижением остроты слуха и зрения, шумом в ушах, нарушением глотания и дыхания, стридором (затрудненный выдох за счет сужения гортани и голосовой щели), расстройствами чувствительности, мышечной слабостью, отсутствием движения в конечностях. Диагностика основана на проведении МРТ ГМ, ШГОП.

Выраженный болевой синдром и неврологическая симптоматика – показания к хирургическому лечению. Проводят декомпрессию черепной ямки или устанавливают шунты.

Общие сведения

Аномалия Арнольда Киари у взрослых и детей сопровождается выходом перечисленных структур в отверстие, приводящим к их сдавлению и затруднению оттока спинномозговой жидкости. В конечном счете формируется гидроцефалия. Заболевание входит в группу врожденных пороков развития краниовертебрального перехода.

Частота встречаемости – 4-7 случаев на 100 тысяч населения. Патологию диагностируют после рождения или случайно во взрослой жизни, что зависит от типа аномалии. Часто она сочетается с сирингомиелией.

Причины

Этиология достоверно не известна. Согласно мнению некоторых неврологов, появление у ребенка аномалии Арнольда Киари обусловлено уменьшением размера черепной ямки, который предрасполагает к выходу структур через отверстие по мере их роста. Другие специалисты связывают патологию с увеличением размеров головного мозга, способствующих выталкиванию содержимого черепной коробки.

Гидроцефалия, характеризующаяся расширением желудочков, провоцирует нарастание клинической картины. Манифестация заболевания может быть вызвана черепно-мозговой травмой, усугубляющей вклинение. Это обусловлено неправильным развитием костных структур соответствующей области.

Классификация

Патологию делят на четыре типа:

II и III типы часто сочетаются с другими дисплазиями органов нервной системы: перегиб сильвиевого водопровода, аномалии мозолистого тела, гипоплазия намета мозжечка.

Симптомы

Клиническая картина патологии складывается из следующих синдромов:

Симптоматику могут дополнять поражения черепных нервов.

Ликворногипертензионный синдром сопровождается головными болями, которые усиливаются при минимальной физической нагрузке (кашель, чихание), рвотой (не зависит от приема пищи). Поражение мозжечка проявляется нарушением речи и походки, нистагмом. Врач выявляет в ходе осмотра гипертонус шейных мышц.

Церебеллобульбарный синдром подразумевает снижение зрения и слуха, двоение в глазах, трудности глотания, головокружение, сонное апноэ, обмороки, ортостатический коллапс (при резком вставании пациент теряет сознание). Повороты головы усиливают головокружение, вплоть до потери сознания. Иногда отмечают изменение голоса (осиплость), трудности при дыхании. В крайних случаях развивается тетрапарез – отсутствие движения в конечностях.

Для сирингомиелического синдрома характерны нарушения чувствительности, гипотрофии мышц, дисфункция тазовых органов (кишечника, мочевого пузыря). При этом размер и расположение кисты не коррелирует с тяжестью неврологического дефицита.

II и III тип диагностируют при рождении: шумное дыхание, периодическое прекращение дыхания, парез гортани, заброс пищи в нос. У новорожденных определяют нистагм, повышенный тонус мышц рук, цианоз при кормлении. Степень двигательных расстройств разнится. III вариант аномалии не совместим с жизнью.

Диагностика

Стандартные обследования в неврологии и осмотр не позволяют установить диагноз. Они помогают определить симптомы повышения давления в головном мозге. Рентгенологическое исследование черепа позволяет выявить поражения костей, сочетающиеся иногда с аномалией Киари.

МСКТ головного мозга направлена на диагностику костных поражений и не позволяет с достоверностью судить о состоянии мягких тканей. Точный метод диагностики – МРТ, которая предполагает длительное нахождение пациента в неподвижном состоянии, чего проблематично добиться с детьми. В таких случаях прибегают к медикаментозной седации. Для определения распространенности патологического процесса выполняют МРТ головного мозга, шейного и грудного отделов позвоночника.

Лечение

Формы без симптоматики не нуждаются в активном лечении. При болях назначают обезболивающие, противовоспалительные лекарственные средства, миорелаксанты центрального действия. К хирургии прибегают при неврологическом дефиците и болевом синдроме, не купирующемся препаратами.

Основная методика лечения аномалии Киари – краниовертебральная декомпрессия. Она предполагает расширение затылочного отверстия посредством удаления участка затылочной кости. Кроме того, устраняют сдавление структур мозга, резецируя миндалины мозжечка и задние отделы 2 соприкасающихся шейных позвонков, нормализуют циркуляцию спинномозговой жидкости. В определенных случаях устанавливают шунты, отводящие жидкость в грудную клетку или живот.

Прогноз

Выживаемость определяется типом патологии. I может протекать бессимптомно. При III варианте погибают в первые дни жизни. Своевременное консервативное лечение и оперативное вмешательство при I и II типе влияют на успешность устранение неврологического дефицита. Эффективность декомпрессии колеблется в пределах 55-80%.

Аномалия Арнольда-Киари у детей

. или: Мальформация Киари, краниовертебральная аномалия

Аномалия Арнольда-Киари — это группа врожденных аномалий развития головного мозга, при которых основные нарушения связаны с функциями мозжечка (структура, отвечающая за поддержание равновесия) и продолговатого мозга (часть головного мозга, в которой располагаются жизненно важные центры: дыхательный и сосудодвигательный, — а также нервные волокна, обеспечивающие движение и чувствительность). В норме мозжечок и миндалины мозжечка (его нижняя часть) располагаются в полости черепа выше большого затылочного отверстия, через которое проходит продолговатый мозг. Суть аномалии Арнольда-Киари в опущении миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие со сдавлением продолговатого мозга и развитием соответствующих неврологических симптомов (нарушение чувствительности кожи конечностей, развитие параличей (отсутствие способности двигать конечностями), нарушение дыхания (неритмичность дыхания, редкие дыхательные движения)).

Симптомы аномалии Арнольда-Киари у ребенка

Аномалия Арнольда-Киари может никак себя не проявлять и обнаружиться случайно, при проведении компьютерной или магнитно-резонансной томографии.

Однако возможны следующие ее проявления:

Формы аномалии Арнольда-Киари у ребенка

Причины аномалии Арнольда-Киари у ребенка

Врач невролог поможет при лечении заболевания

Диагностика аномалии Арнольда-Киари у ребенка

Диагноз ставится на основании неврологического осмотра и результатов инструментального обследования.

Лечение аномалии Арнольда-Киари у ребенка

Объем и вид лечения зависят от степени тяжести заболевания.

Осложнения и последствия аномалии Арнольда-Киари у ребенка

Профилактика аномалии Арнольда-Киари у ребенка

Дополнительно аномалии Арнольда-Киари у ребенка

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Необходима консультация с врачом

Дяченко Алексей Олегович, врач-невролог.

Певцова Анастасия Владимировна, врач-методист, акушер-гинеколог, медицинский редактор.

Подоляк Анжелика Алексеевна, редактор.