Аортокальциноз что это такое

Степени атеросклероза аорты

Атеросклероз аорты возникает в результате отложения холестерина внутри сосудов. Это становится причиной образования тромбов, приводит к сужению и закупорке артерий. Кровоснабжение кислородом сердца и мозга снижается, появляются разного рода патологии. Недуг развивается поэтапно, различают три степени атеросклероза аорты.

Степени атеросклероза аорты

Аорта представляет собой самую крупную артерию организма, он нее кровь направляется к разным органам. Аорта состоит из трех отделов:

Атеросклероз аорты проходит три степени:

1. Жировое липидное пятно

2. Липосклероз

3. Атерокальциноз

Если две первых степени подвергаются лечению, то последняя неизлечимая. Своевременно начатая терапия улучшает прогноз течения болезни. Предпосылками развития заболевания являются частые стрессы, наличие сахарного диабета, пожилой возраст, курение, алкоголизм. Стоит отметить, что атеросклерозу сосудов мужчины подвержены больше, чем женщины.

Первая степень — Жировое липидное пятно

Начало заболевание характеризуется проникновением липидов внутрь артерий. На сосудистых стенках образуются холестериновые пятна, которые постепенно разрастаются. Артерия утрачивает эластичность, становится хрупкой, внутренний просвет сужается. Атеросклероз необходимо лечить незамедлительно, при появлении первых симптомов. Для этой болезни характерна повышенная утомляемость, одышка даже после незначительной нагрузки, конечности начинают неметь. Однако на ранней стадии заболевание может никак себя не проявлять. Лечение начальной стадии включает:

Вторая степень — Липосклероз

На второй стадии вокруг жировых отложений разрастается соединительная ткань, начинают образовываться тромбы, развивается тромбоз. Головной мозг страдает от кислородного голодания. На данном этапе необходима диагностика. Которая покажет уровень увеличения холестерина, липидов. Больной нуждается в медикаментозном лечении. На данном этапе заболевание еще поддается лечению, бляшки могут раствориться, однако есть риск их отрыва и движения по сосудам.

На второй стадии симптомы становятся более отчетливыми, они зависят от пораженного отдела аорты:

Всегда страдает тот орган, к которому ведет пораженный сосуд. Но даже на второй стадии в некоторых случаях симптомы болезни могут ярко не проявляться. Для установки диагноза потребуется комплексная диагностика. Больному назначают препараты, снижающие уровень жиров в организме, каждый год пациент должен наблюдаться у врача, проходить обследование, сдавать анализы.

Третья степень — Атерокальциноз

Третья степень атеросклероза аорты характеризуется тяжелым течением. Бляшки уплотняются, в них накапливаются соли кальция. Больного поражает церебральный паралич, появляются необратимые нарушения сердечной функции. Данную стадию называют фиброзной, она неизлечима. При риске развития осложнений: инсульта, инфаркта, аневризмы аорты, врач назначает хирургическое лечение. Возможно иссечение атеросклеротической бляшки, замена поврежденного участка артерии протезом, расширение суженного участка. Больному придется на протяжении всей жизни принимать медикаментозные препараты, наблюдаться у специалиста.

Кроме основной терапии, которая направлена на замедление синтеза холестериновых молекул, снижение концентрации жиров, назначают лечение сопутствующих патологий. Атеросклероз аорты – это опасное, быстропрогрессирующее заболевание, которое поражает кровеносную систему и весь организм, приводит к серьезным осложнениям. Болезнь нужно своевременно диагностировать и незамедлительно лечить. В группе риска находятся пожилые и люди, имеющие вредные привычки.

Кальциноз коронарных артерий

Кальциноз коронарных артерий — это отложение солей кальция в стенке сосудов, которые приносят артериальную кровь к миокарду. Болезнь длительное время характеризуется бессимптомным течением. Клинические проявления (боль в сердце, слабость, головокружения) возникают спустя несколько лет от начала кальцификации. Для диагностики коронарного кальциноза назначают инструментальные методики визуализации: электронно-лучевую и мультиспиральную КТ, внутрикоронарное УЗИ, коронарографию. Лечебные мероприятия включают терапию основного заболевания, коронарное стентирование, прием статинов и гормональных препаратов.

МКБ-10

Общие сведения

Кальциноз коронарных (венечных) артерий — независимый фактор риска развития острого коронарного синдрома. Точная распространенность этого состояния неизвестна. По данным выборочных исследований доказано, что среди здоровых женщин в возрасте после 40 лет кальциноз сосудов сердца встречается в 11,2% случаев. Среди мужчин распространенность патологии выше. Коронарный кальциноз часто сочетается с кальцинозом аорты и артерий внутренних органов.

Причины

В современной кардиологии ведутся дискуссии по поводу этиологических факторов кальциноза. Установлено, что отложение кальциевых солей может начинаться у людей молодого возраста (20-30 лет), не имеющих никаких сердечно-сосудистых болезней. Причины подобных бессимптомных изменений не установлены. У пациентов среднего и старшего возраста кальцификацию артерий связывают с атеросклеротическими изменениями сосудов.

Факторы риска

Среди факторов риска кальциноза выделяют необратимые и обратимые. К необратимым относят мужской пол, пожилой возраст и наличие в семье случаев сердечно-сосудистой патологии. Среди обратимых (управляемых) выделяют дислипидемию, воспалительные изменения сосудистой стенки, несбалансированное питание с дефицитом нутриентов. Гиповитаминоз Д считается одним из основных управляемых факторов, поскольку при недостатке холекальциферола нарушаются процессы кальциевого обмена.

Патогенез

Ученые считают, что кальциноз коронарных артерий — активный и обратимый процесс, который по механизму развития схож с реакциями костеобразования. Основную роль в отложении кальциевых солей в сосудах играют белки костного матрикса, которые по направленности действия подразделяются на 2 группы: ингибиторы и индукторы кальцификации. Эти протеины находятся в костной ткани, стенках артерий, липидных бляшках.

К индукторам кальциноза относят костную щелочную фосфатазу и костные метаболические белки. Они повышают концентрацию кальция, других минеральных соединений в интиме коронарных артерий, усиливают локальный воспалительный процесс. Среди ингибиторов кальцификации выделяют остеопонтин, остеопротегерин и фетуин-А. Кальциноз артерий провоцируется нарушением равновесия между этими группами регуляторных белков.

Симптомы

Кальциноз сосудов продолжительное время протекает бессимптомно. Клинические признаки кальцификации возникают в случае обширного поражения коронарных артерий, сопровождающегося ишемией миокарда. Симптомы также появляются при присоединении других сердечно-сосудистых заболеваний. Типичный возраст манифестации симптоматики — 45-50 лет. Патогномоничных признаков кальциноза коронарных сосудов не существует.

Чаще всего больные испытывают различные по характеру боли в прекардиальной области — ноющие, колющие, сжимающие. Болевой синдром провоцируется физической нагрузкой, сильными эмоциональными переживаниями. Реже боли ощущаются покое. Длительность болевых ощущений составляет от нескольких минут до часов и даже дней. Иногда больные описывают свои симптомы как давление и дискомфорт за грудиной.

Отмечаются неспецифические признаки: повышенная утомляемость, снижение работоспособности. При одновременном поражении других артерий беспокоит головокружение, снижается память — это последствия хронической гипоксии мозга. Кальциноз коронарных артерий зачастую сочетается со сниженной плотностью костной ткани и остеопорозом. Это обуславливает дополнительные проявления: беспричинные боли в костях и суставах, снижение физической активности.

Осложнения

Кальциноз венечных артерий — предиктор развития сердечно-сосудистых кризов. В ходе наблюдений обнаружено, что влияние кальцификации сосудов наиболее заметно у больных со средним риском инфаркта по шкале SCORE. Согласно исследованиям, около 20% пациентов после обнаружения кальциевых бляшек в сосудах переводятся в группу высокого и очень высокого риска. У таких людей риск смерти от сердечных причин увеличивается до 10% и больше.

Кальцификация атеросклеротических бляшек значительно повышает вероятность их разрыва под давлением крови. Покрышка бляшки в месте ее соединения с нормальной стенкой артерии становится очень тонкой и уязвимой. При нарушениях целостности бляшки липидные конгломераты могут закупоривать просвет одной из коронарных артерий, что приводит к некрозу участка миокарда.

Диагностика

Стандартный физикальный осмотр с аускультацией сердца малоинформативен для выявления коронарного кальциноза. В начале обследования врач-кардиолог назначает общеклинические анализы крови и мочи для быстрого скрининга состояния организма, исключения воспалительных заболеваний и патологий системы кроветворения. Диагностика кальциноза венечных артерий включает следующие методы:

Лечение кальциноза коронарных артерий

Консервативная терапия

Учитывая неясные этиопатогенетические механизмы развития заболевания, возникают трудности с подбором медикаментозного лечения. Зачастую кальциноз диагностируется на этапе присоединения других кардиологических болезней, поэтому терапия подбирается с учетом полного диагноза. В зависимости от степени поражения сердца назначают антиангинальные, гиполипидемические, антиаритмические препараты.

Хирургическое лечение

Для устранения крупных кальцификатов применяются методы интервенционной кардиологии — малоинвазивные хирургические вмешательства. Наилучшие результаты показывает коронарное стентирование — расширение просвета пораженной артерии с помощью специальных сетчатых имплантов. Методика отличается коротким реабилитационным периодом и минимальной травматичностью.

Экспериментальное лечение

Хотя утвержденных кардиологических протоколов лечения кальциноза коронарных артерий пока нет, но в медицинской литературе опубликованы результаты многочисленных исследований этой проблемы. Существует теория об эффективности статинов для уменьшения объема кальцинированных бляшек. Эта гипотеза получила подтверждение в двойных слепых плацебо-контролируемых испытаниях.

Женщинам после 50 лет с выявленным венечным кальцинозом рекомендованы препараты эстрогенов. Половые гормоны оказывают кардиопротективное действие, нормализуют кальциевый обмен и предотвращают дальнейшее повреждение коронарных сосудов. Активно обсуждается эффективность растительных и витаминных препаратов для улучшения метаболизма миокарда.

Прогноз и профилактика

Коронарный атеросклероз не опасен для пациентов, у которых нет других факторов риска, поэтому в подобных случаях прогноз обычно благоприятен. Благодаря методам малоинвазивной кардиохирургии удается устранить участки кальциноза и улучшить прогноз у страдающих сочетанными поражениями сердечно-сосудистой системы. Меры профилактики идентичны таковым, что применяются для предотвращения атеросклероза, другой кардиососудистой патологии.

Аортокальциноз что это такое

Цель исследования. Изучение взаимосвязи процессов атеросклероза и остеопороза (ОП). Материал и методы. Обследовали 86 больных (средний возраст 65 лет, высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений — ССО) с атеросклерозом брахиоцефальных артерий без ишемической болезни сердца. Проведены биохимический анализ крови, оценены уровни 25-гидроксивитамина D (25(ОН)D), остеопротегерина (ОПГ), выполнено исследование жесткости артериальной стенки (ЖАС) по данным аппланационной тонометрии и объемной сфигмографии, кальциевого индекса (КИ) по результатам мультиспиральной компьютерной томографии коронарных артерий (КА) и грудного отдела аорты, проведен сравнительный анализ полученных данных. По результатам двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DEXA) больных разделили на 3 группы: Т-критерий >–1 SD — нормальная МПКТ (n=18), T-критерий от –1 до –2,5 SD — остеопения (n=48) и Т-критерий ≤–2,5 SD — ОП (n=20). Результаты. У больных с высоким риском развития ССО не выявлено взаимосвязи частоты и выраженности кальциноза КА (ККА) и кальциноза грудного отдела аорты (КГОА) с наличием и тяжестью снижения минеральной плотности костной ткани. ККА и КГОА аорты статистически значимо чаще встречался у больных более старшего возраста, с более высокими параметрами ЖАС (скорость пульсовой волны на плече-лодыжечном сегменте — СПВпл), уровня ОПГ (для КА на уровне тенденций; р=0,07), риска больших переломов и переломов шейки бедренной кости (р

Выявленные взаимосвязи кальциноза артерий и ОП послужили стимулом для проведения большого количества работ, посвященных поиску общих механизмов развития этих заболеваний. В 2014 г. в Научно-диспансерном отделе НМИЦ кардиологии МЗ РФ выполнена работа, в которой изучались распространенность и выраженность ККА и кальциноза аорты у женщин из групп низкого и умеренного риска развития ССО при постменопаузальном ОП. В этом исследовании не выявлено взаимосвязи частоты и выраженности ККА и грудного отдела аорты и снижением МПКТ [18]. Представляется также интересным и актуальным проведение подобного исследования у больных с высоким риском развития ССО.

Цель настоящей работы — оценка частоты развития и выраженности ККА и кальциноза грудного отдела аорты (КГОА), их взаимосвязи с параметрами ЖАС у больных из группы высокого риска развития ССО и нарушением минерального обмена костной ткани.

Материал и методы

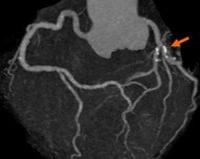

В открытое сравнительное исследование включали пациентов в возрасте от 50 до 75 лет с высоким риском развития ССО по шкале SCORE (более 5%), атеросклерозом брахиоцефальных артерий и снижением МПКТ. Пациенты с нормальной МПКТ составили группу контроля. Пациентам проведено комплексное обследование сердечно-сосудистой системы на базе Научно-диспансерного отдела Национального медицинского исследовательского центра кардиологии: общеклиническое обследование, биохимический анализ крови, исследование уровней 25-гидроксивитамина D (25 (ОН)D) и паратиреоидного гормона (ПТГ), ОПГ, а также аппланационная тонометрия, объемная сфигмография, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DEXA), мультиспиральная компьютерная томография коронарных (МСКТ) артерий (КА) и грудного отдела аорты. В исследование не включали больных с ИБС, перенесших нарушение мозгового кровообращения, транзиторные ишемические атаки, а также имеющих вторичные причины ОП, сахарный диабет, принимающих лекарственные препараты, которые влияют на костный обмен, и статины в течение последних 6 мес. Биохимическое исследование крови выполнено на селективном анализаторе Architect C8000 («Abbot», США), включало определение общего холестерина (ОХС), холестерина (ХС) липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), уровня триглицеридов (ТГ), кальция, фосфора, креатинина с расчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле MDRD. Содержание 25 (ОН)D, ПТГ в плазме крови определяли иммунохимическим методом с электрохемолюминисцентной детекцией (ECLIA) на анализаторе ELECSYS 2010. Концентрацию ОПГ в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа (ELISA) у всех 68 больных с нарушением МПКТ и у 5 больных с нормальной МПКТ. Аппланационную тонометрию для определения параметров центрального давления (систолического — САД, диастолического — ДАД и пульсового — ПАД в аорте, индекса аугментации — ИА) и скорости пульсовой волны на каротидно-феморальном сегменте (СПВкф), отражающей жесткость аорты, выполняли на приборе Sphygmocor («AtcorMedical», Австралия) с использованием высококачественного аппланационного датчика Millar по стандартной методике (прямой способ измерения дистанции · 0,8). Скорость пульсовой волны на плечелодыжечном сегменте (СПВпл) измеряли при объемной сфигмографии, которую выполняли на приборе VaseraVS-1000 («FukudaDenshi», Япония). DEXA шейки бедренной кости (ШБК) и поясничного отдела позвоночника для определения МПКТ осуществляли на аппарате HologycDiscovery (США) по стандартной методике. Согласно Российским рекомендациям по диагностике и лечению ОП, диагноз «остеопении» устанавливали при Т-критерии МПКТ в поясничном отделе позвоночника или ШБК от –1 до –2,5 SD, ОП — при Т-критерии –2,5 SD и ниже. Т-критерий в пределах до –1 SD от пиковой костной массы соответствовал нормальной МПКТ. Для определения кальциевого индекса (КИ) КА и грудного отдела аорты проводили МСКТ на 64-спиральном компьютерном томографе («Toshiba Aquilion», Япония) с использованием стандартной укладки пациента на базе отдела томографии НМИЦ кардиологии (рук. — акад. РАН, проф. С.К. Терновой). КИ КА и грудного отдела аорты оценивали от корня аорты (выше отхождения КА) до верхушки сердца по стандартной методике. Расчет К.И. выполняли по Агатсону, используя специальное компьютерное обеспечение. У каждого пациента КИ в КА и грудном отделе аорты определяли для области кальцинированного участка, если его плотность составляла более 130 HU. При КИ=0 констатировали отсутствие кальциноза аорты и ККА.

Статистические расчеты проводили с помощью программного пакета Statistica 8.0. Основные параметры из-учаемых показателей представлены в виде медианы и значений нижнего (25%) и верхнего (75%) квантилей. Нормальным принимали распределение, у которого критерий отличия Колмогорова—Смирнова от теоретически нормального распределения Гаусса по значимости был более 0,05. Сравнение двух групп осуществляли с помощью критерия Манна—Уитни. Ассоциации между переменными выявляли с помощью коэффициента корреляции Спирмена. Различия при р

Уровень ОПГ не различался в сравниваемых группах, составив в группе с нормальной МПКТ 4,7 (3,9; 4,7) пмоль/л, с остеопенией 4,9 (3,9; 7) пмоль/л и с ОП 5,0 (4,2; 6,3) пмоль/л. При корреляционном анализе наблюдалась взаимосвязь уровня ОПГ с Т-критерием МПКТ в поясничном отделе позвоночника у обследованных больных (r=–0,28; p

Наличие и тяжесть нарушения минерального обмена костной ткани не повлияли на распространенность и выраженность ККА и КГОА (табл. 3).

Пациенты с ККА по сравнению с больными без такового были статистически значимо старше и имели более высокие центральные САД и ПАД, САД на плечевой артерии и ЖАС, оцененную с помощью СПВпл, в том числе по показателю, не зависящему от уровня АД, — CAVI (cardio-ankle vascular index) — сердечно-лодыжечный сосудистый индекс, а также более высокий риск больших переломов и переломов ШБК (табл. 4).

Наличие кальциноза аорты ассоциировалось с более старшим возрастом, более высокими СПВпл, CAVI, уровнем ОПГ, меньшей СКФ и, кроме того, с риском больших переломов и переломов ШБК (табл. 5).

В общей группе больных наблюдались положительные корреляции между выраженностью ККА и возрастом, уровнями САД на плечевой артерии и аорте, аортального ПАД, показателями ЖАС — СПВпл и CAVI. В группе больных с остеопенией, кроме указанных взаимосвязей, выявлена корреляция КИ в КА с СПВкф. Подобные взаимосвязи с изучаемыми параметрами центрального АД и ЖАС прослеживались и для тяжести кальциноза аорты. Выраженность ККА была тем больше, чем ниже был уровень содержания 25 (ОН)D в крови. У больных с ОП тяжесть ККА была взаимосвязана с более высокими уровнями паратгормона (r=–0,45; p

Обсуждение

В проведенном исследовании не выявлено различий по частоте обнаружения и выраженности ККА и КГОА между больными с нормальной и сниженной МПКТ. Как отмечено ранее, в работах, в которых оценивалась такая взаимосвязь, обнаруживались противоречивые данные. Вероятно, это обусловлено разным контингентом больных и особенностями используемых методов оценки кальциноза. В нашей работе на наличие ККА и КГОА большое влияние оказал возраст больных. Кроме того, больные с ККА отличались от пациентов с некальцинированным коронарным руслом более высокими уровнями САД на плечевой артерии и на аорте и аортального ПАД и ЖАС. Такие взаимосвязи вполне ожидаемы, поскольку именно возраст и наличие артериальной гипертонии в многочисленных исследованиях проявили себя как важнейшие факторы риска ККА и кальциноза аорты [19].

Повышенная ЖАС в нашем исследовании коррелировала не только с наличием, но и с выраженностью ККА. В работе Я.А. Орловой и соавт. [20] показано, что ЖАС ассоциируется с тяжестью коронарного атеросклероза у мужчин с ИБС, а СПВпл являлась независимым маркером стенозирующего атеросклероза К.А. Важно, что ЖАС у больных с ОП в нашем исследовании была выше, чем у больных с нормальной МПКТ. Подобные данные получены ранее и у других исследователей в разных группах больных, в том числе у женщин с умеренным и низким риском развития ССЗ, а также у пациенток с ИБС и тяжелым ОП [21, 22].

Хотя в нашем исследовании отсутствовала явная зависимость ККА и кальциноза аорты от МПКТ, обращает внимание наличие взаимосвязей с параметрами, участвующими в минеральном обмене костной ткани: уровнем ОПГ, витамина D. Выраженность и наличие кальциноза аорты у наших больных были взаимосвязаны с концентрацией ОПГ, а более высокая его концентрация в группе с ККА определялась на уровне тенденций. Ассоциация уровня ОПГ со степенью кальциноза абдоминального отдела аорты также показана у больных, находящихся на гемодиализе [23]. В последние годы ученые не случайно уделяют большое внимание роли ОПГ в развитии ССЗ. Выявлена ассоциация повышенных уровней ОПГ в крови с развитием ИБС и ростом сердечно-сосудистой летальности [24]. Уровень ОПГ у обследованных нами пациентов был также взаимосвязан с Т-критерием МПКТ в поясничном отделе позвоночника. В работе A. Ozkok и соавт. [25] при обследовании женщин в постменопаузе выявлена ассоциация полиморфизма гена ОПГ с уровнем МПКТ.

Выявленная у наших больных корреляция тяжести ККА с меньшим содержанием витамина D в крови также отмечена у других исследователей [26]. При этом известно, что дефицит витамина D сопровождается повышением риска развития инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности и смертности от них [27]. Функция витамина D в регуляции минерального обмена крайне велика. Витамин D непосредственно воздействует на абсорбцию кальция в кишечнике и на дифференцировку остеобластов и остеокластов. Это объясняет его влияние как на процессы костеобразования, так и на резорбцию костной ткани. Рецепторы к витамину D имеются также в ГМКС. При этом показано, что не только дефицит витамина D, но и прием его в высоких дозах способен стимулировать кальцификацию сосудов [28].

Представляется важным, что наличие и тяжесть кальциноза аорты у наших больных отрицательно коррелировали со СКФ. В исследовании CRIC также продемонстрирована независимая от других факторов ассоциация ККА с СКФ [29]. При этом известно, что снижение СКФ крайне неблагоприятно влияет на прогноз ССЗ, и даже ранние субклинические стадии нарушения функции почек являются независимым фактором риска развития ССО и смерти. Кардиоренальные взаимодействия, в частности, механизмы влияния почек на процессы атеро- и артериосклероза подробно изучены. Для хронической болезни почек типично развитие кальциноза артерий. Ремоделирование сосудистой стенки у больных хронической болезнью почек связано с изменениями, возникающими на фоне нарушения минерального обмена (дефицит витамина D, гиперпаратиреоз, гиперфосфатемия), а также анемии, воспаления, дисфункции эндотелия, активации симпатико-адреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем [30].

Заключение

Наличие и тяжесть снижения минеральной плотности костной ткани у больных из группы высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений не повлияли на частоту выявления и выраженность кальциноза коронарных артерий и грудного отдела аорты. Факторами, влияющими на частоту и интенсивность кальцификации артерий в изучаемой группе больных, были возраст, уровень артериального давления, жесткость артериальной стенки, концентрация остеопротегерина и витамина D, скорость клубочковой фильтрации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Сведения об авторах

Самсонова Нарине Самвеловна — аспирант научно-диспансерного отдела

Баринова Ирина Владимировна — к.м.н., м.н.с. научно-диспансерного отдела

Федотенков Игорь Сергеевич — к.м.н., с.н.с. научно-диспансерного отдела

Шария Мераб Арчилович — д.м.н., проф., в.н.с. отд. томографии

Терновой Сергей Константинович — академик РАН, рук. отд. томографии

Агеев Фаиль Таипович — д.м.н., проф., науч. рук. научно-диспансерного отдела