Апертуры грудной клетки чем образованы

Апертуры грудной клетки чем образованы

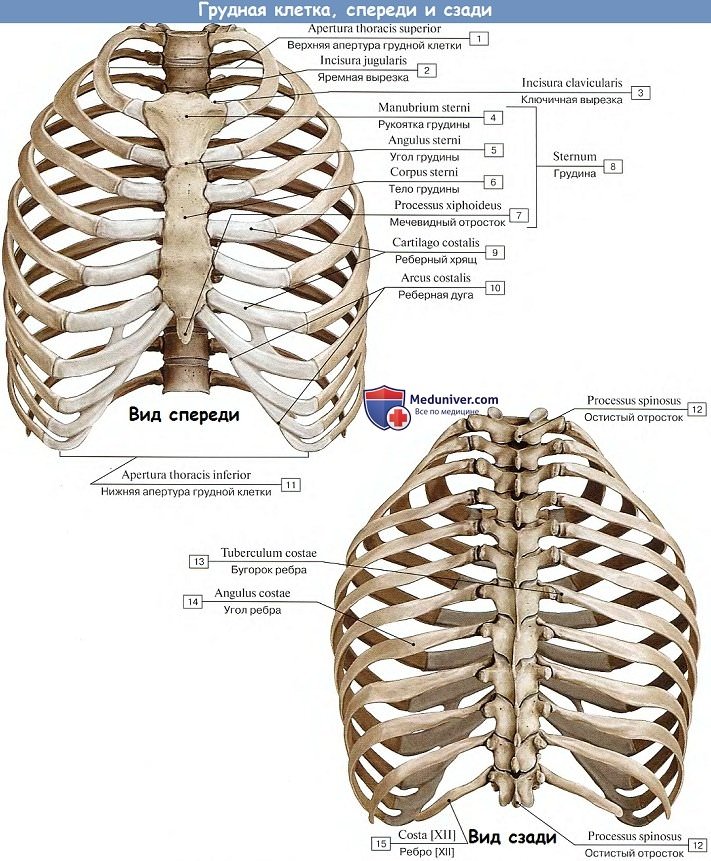

По своей форме грудная клетка напоминает овоид с верхним узким концом и нижним более широким, причем оба конца косо срезаны. Кроме того, овоид грудной клетки несколько сдавлен спереди назад.

Грудная клетка, compages thoracis, имеет два отверстия или апертуры: верхнюю, apertura throracis superior, и нижнюю, apertura thoracis inferior, затянутую мускульной перегородкой — диафрагмой. Ребра, ограничивающие нижнюю апертуру, образуют реберную дугу, arcus costalis.

Передний край нижней апертуры имеет вырезку в форме угла, angulus infrastemalis, подгрудинный угол; у вершины его лежит мечевидный отросток. Позвоночный столб по средней линии вдается в грудную полость, и по сторонам от него, между ним и ребрами, получаются широкие легочные борозды, sulci pulmonales, в которых помещаются задние края легких. Пространства между ребрами называются межреберьями, spatia intercostalia.

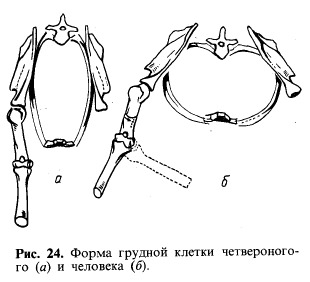

У млекопитающих, у которых в силу их горизонтального положения грудные внутренности оказывают давление на нижнюю стенку, грудная клетка длинная и узкая, причем вентро-дорсальный размер превосходит поперечный, вследствие чего грудная клетка имеет как бы сдавленную с боков форму с выступающей вентральной стенкой в виде киля (килеобразная форма).

У обезьян в связи с, разделением конечностей на руки и ноги и начинающимся переходом к прямохождению грудная клетка становится шире и короче, однако вентро-дорсальный размер еще преобладает над поперечным (обезьянья форма).

Наконец, у человека в связи с полным переходом к прямохождению рука освобождается от функции передвижения и становится хватательным органом труда, вследствие чего грудная клетка испытывает тягу прикрепляющихся к ней мышц верхней конечности; внутренности давят не на вентральную стенку, ставшую теперь передней, а на нижнюю, образованную диафрагмой, вследствие чего линия тяжести при вертикальном положении тела переносится ближе к позвоночному столбу. Все это приводит к тому, что грудная клетка становится плоской и широкой, так что поперечный размер превосходит переднезадний (человеческая форма; рис. 24).

Отражая этот процесс филогенеза, и в онтогенезе грудная клетка имеет разные формы. По мере того как ребенок начинает вставать, ходить и пользоваться своими конечностями, а также по мере роста и развития всего аппарата движения и внутренностей грудная клетка постепенно приобретает характерную для человека форму с преобладающим поперечным размером.

Форма и величина грудной клетки подвержены также значительным индивидуальным вариациям, обусловленным степенью развития мускулатуры и легких, что в свою очередь связано с образом жизни и профессией данного человека. Так как она содержит такие жизненно важные органы, как сердце и легкие, то эти вариации имеют большое значение для оценки физического развития индивидуума и диагностики внутренних заболеваний.

Обычно различают три формы грудной клетки: плоскую, цилиндрическую и коническую.

У людей с хорошо развитой мускулатурой и легкими грудная клетка становится широкой, но короткой и приобретает коническую форму, т. е. нижняя ее часть шире, чем верхняя, ребра мало наклонены, angulus infrasternalis большой. Такая грудная клетка находится как бы в состоянии вдоха, отчего ее называют инспираторной. Наоборот, у людей со слабо развитой мускулатурой и легкими грудная клетка становится узкой и длинной, приобретая плоскую форму, при которой грудная клетка сильно уплощена в переднезаднем диаметре, так что передняя стенка ее стоит почти вертикально, ребра сильно наклонены, angulus infrasternalis острый.

Грудная клетка находится как бы в состоянии выдоха, отчего ее называют экспираторной. Цилиндрическая форма занимает промежуточное положение между двумя описанными. У женщин грудная клетка короче и уже в нижнем отделе, чем у мужчин, и более округла. Социальные факторы на форме грудной клетки сказываются в том, что, например, в некоторых капиталистических и развивающихся странах у детей эксплуатируемых слоев населения, живущих в темных жилищах, при недостатке питания и солнечной радиации развивается рахит («английская болезнь»), при котором грудная клетка приобретает форму «куриной груди»: преобладает переднезадний размер, и грудина ненормально выступает вперед, как у кур.

В дореволюционной России у сапожников, которые всю жизнь сидели на низком табурете в согнутом положении и использовали свою грудь в качестве опоры для каблука при заколачивании гвоздей в подошву, на передней стенке грудной клетки появлялось углубление, и она становилась впалой (воронкообразная грудь сапожников). У детей с длинной и плоской грудью вследствие слабого развития мускулатуры при неправильном сидении на парте грудная клетка находится как бы в спавшемся состоянии, что отражается на деятельности сердца и легких. Во избежание заболеваний детей нужна физкультура.

Движения грудной клетки. Дыхательные движения состоят в попеременном поднятии и опускании ребер, вместе с которыми движется и грудина. При вдыхании происходит вращение задних концов ребер вокруг упомянутой при описании соединений ребер оси, причем передние их концы приподнимаются так, что грудная клетка расширяется в переднезаднем размере. Благодаря же косому направлению оси вращения происходит одновременно и раздвигание ребер в стороны, вследствие чего увеличивается и поперечный размер грудной клетки. При поднятии ребер угловые изгибы хрящей выпрямляются, происходят движения в суставах между ними и грудиной, а затем и сами хрящи растягиваются и скручиваются. По окончании вдоха, вызываемого мышечным актом, ребра опускаются, и тогда наступает выдох.

Учебное видео рентгеноанатомии органов грудной клетки

— Вернуться к оглавлениею раздела остеология и артрология анатомии человека

Апертуры грудной клетки чем образованы

Схема. Верхняя апертура грудной клетки.

Модификация: Gray H., (1821–1865), Drake R., Vogl W., Mitchell A., Eds. Gray’s Anatomy for Students. Churchill Livingstone, 2007, 1150 p., см.: Анатомия человека: Литература. Иллюстрации.

Грудная клетка имеет форму неправильного конуса со срезанной вершиной, она уплощена в переднезаднем направлении. В ней выделяют четыре стенки: передняя, задняя и две латеральные, и два отверстия: верхнее и нижнее. Передняя стенка образована грудиной и рёберными хрящами. Задняя стенка образована грудными позвонками и задними концами рёбер. Боковые стенки образованы рёбрами.

Форма и размеры грудной клетки у разных индивидов значительно варьируют.

Благодаря наличию гибких рёберных дуг, грудная клетка имеет большую прочность и эластичность.

Движения грудной клетки обусловлены процессами вдоха и выдоха, т.е. дыхательными движениями. Поскольку рёбра своими передними концами соединены с грудиной, то при вдохе перемещаются и рёбра, и грудина. Поднимание передних концов рёбер и грудины при вдохе ведет к увеличению поперечного и сагиттального (переднезаднего) размеров грудной клетки, к расширению межрёберных промежутков. Всё это обусловливает увеличение объёма полости грудной клетки. При выдохе, наоборот, передние концы рёбер и грудина опускаются, значительно уменьшается переднезадний размер грудной клетки, межреберья суживаются, что ведет к уменьшению объёма полости грудной клетки. Опускание рёбер при нормальном выдохе происходит в основном вследствие эластичности грудной клетки (эластичности рёберных хрящей, силы тяжести грудной клетки). При форсированном выдохе к эластическим силам добавляется работа специальных мышц, опускающих рёбра. В изменении объёма полости грудной клетки участвует диафрагма.

Санкт-Петербург, Россия, 1996-2015

Разрешается некоммерческое цитирование материалов данной энциклопедии при условии

полного указания источника заимствования: имени автора, названия и WEB-адреcа данной энциклопедии

Апертуры грудной клетки чем образованы

а) Терминология:

1. Сокращения:

• Синдром верхней апертуры грудной клетки (СВАГК)

2. Определения:

• Синдром, связанный с компрессией на уровне верхней апертуры (ВА) грудной клетки расположенных в этой области нервных, венозных и/или артериальных стволов

• Диагноз ставится одним из трех методов (факт компрессии, пораженные структуры или причина компрессии)

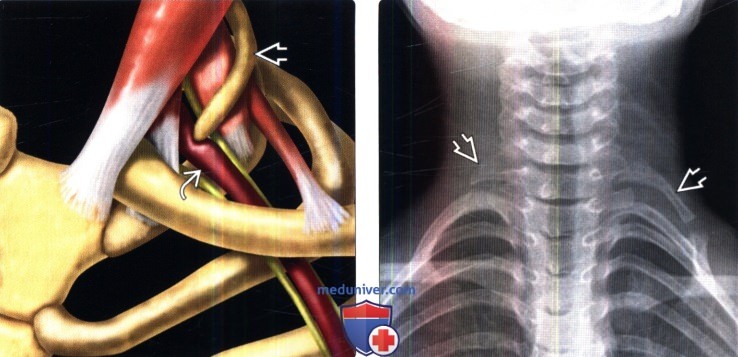

1. Общие характеристики:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Рентгенография: шейное ребро у пациента с характерной клинической картиной

о МРТ: сдавление нервных или сосудистых структур в межлестничном или реберно-ключичном пространствах

• Локализация:

о Межлестничное, реберно-ключичное пространства, ретропекторальное пространство (подклювовидный канал)

2. Рентгенологические данные:

• Рентгенография:

о Рентгенограммы шейного отдела позвоночника обычно патологии не выявляют

— ± шейные ребра, удлиненные поперечные отростки С7

3. КТ при синдроме верхней апертуры грудной клетки:

• КТ с КУ:

о Обычно патологии не выявляет; ± патологические изменения мягких тканей, утолщение лестничных мышц, сосудистая аномалия в области ВА

• Костная КТ:

о ± шейное ребро, удлиненный поперечный отросток С7

• КТ-ангиография

о ± сдавление сосудов, аневризма подключичной артерии (ПКА) или тромбоз подключичной вены (ПКВ)

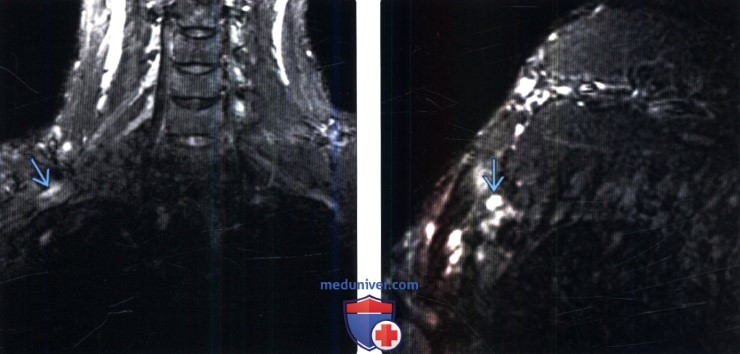

4. МРТ при синдроме верхней апертуры грудной клетки:

• Т1-ВИ:

о Обычно без патологии; отдельные случаи → сдавление или дислокация плечевого сплетения (ПС), аномальные сосудистые полости на уровне ВА

• Т2-ВИ:

о ± локальная патологическая гиперинтенсивность Т2-сигнала плечевого сплетения на уровне ВА

о ± компрессия или дислокация плечевого сплетения, воспаление или фиброз лестничных мышц, аномальные сосудистые просветы на уровне ВА

• STIR:

о Изменения аналогичны режиму Т2 FS

• Т1-ВИ с КУ:

о ± фокальное контрастное усиление на уровне ВА

• МР-ангиография:

о ± компрессия ПКА, МР-признаки аневризмы

о Позиционная окклюзия или стеноз ПКА при избыточном отведении, наружной ротации плеча

• МР-венография:

о ± сдавление или тромбоз ПКВ, позиционная окклюзия или стеноз ПКВ

5. УЗИ при синдроме верхней апертуры грудной клетки:

• Монохромное УЗИ:

о Признаки сдавления плечевого сплетения, ПКА или ПКВ со стороны соседних мышц или костных структур

• Цветное допплеровское картирование:

о ± аневризма ПКА, тромбоз ПКВ

6. Ангиография:

• Стандартная ангиография:

о Позиционная окклюзия/стеноз ПКВ или ПКА при избыточном отведении плеча ± интрамуральный тромбоз; эмболы, аневризма

(Справа) На рентгенограмме в прямой проекции (пальпируемое образование в надключичной области слева, СВАГК) обнаружены шейные ребра у С7 позвонка с обеих сторон. Левое ребро С7 удлинено и образует аномальное сочленение с первым грудным ребром.

в) Дифференциальная диагностика синдрома верхней апертуры грудной клетки:

1. Первичные и вторичные опухоли плечевого сплетения:

• Опухоль верхней борозды

• Метастаз рака молочной железы

• Опухоль оболочки нерва

2. Постлучевая плексопатия:

• Диффузная гиперинтенсивность Т2-сигнала плечевого сплетения ±КУ

• Наиболее часто встречается после лучевой терапии по поводу рака молочной железы, болезни Ходжкина

• Диагноз основывается на анамнестических данных

3. Травма:

• Тракционное или отрывное повреждение

• Травма в анамнезе, диагноз ставится на основании клинических данных

(Справа) На косо-сагиттальном STIR МР-И отмечается локальная гиперинтенсивность Т2-сигнала верхнего ствола плечевого сплетения, соответствующая клинической симптоматике правостороннего неврологического СВАГК.

д) Клинические особенности:

2. Демография:

• Возраст:

о Взрослые >> дети; средний возраст на момент постановки диагноза 26 лет

• Пол:

о М

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.9.2019

Апертуры грудной клетки чем образованы

Грудная клетка

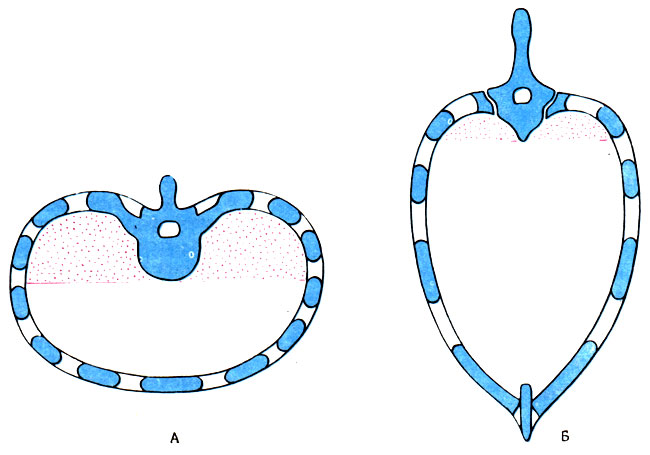

Грудная клетка (thorax) (рис. 112) образуется за счет 12 пар ребер, грудины, хрящей и связочного аппарата для сочленения с грудиной и с 12 грудными позвонками. Все эти образования формируют грудную клетку, которая в различные возрастные периоды имеет свои особенности строения. Грудная клетка сплющена спереди назад и расширена в поперечном направлении. На эту особенность влияет вертикальное положение человека. В результате внутренние органы (сердце, легкие, вилочковая железа, пищевод и др.) оказывают давление преимущественно не на грудину, а на диафрагму. Кроме того, на форму грудной клетки воздействуют мышцы, приводящие в движение плечевой пояс, начинающиеся на вентральной и дорсальной поверхностях грудной клетки. Мышцы образуют две мышечные петли, которые оказывают давление на грудную клетку спереди назад.

У животных грудная клетка сдавлена во фронтальной плоскости и вытянута в переднезаднем направлении (рис. 113).

113. Схематическое изображение формы грудной клетки человека (А) и животного (Б), (по Benninghoff)

Через верхнюю апертуру грудной клетки, проходят трахея, пищевод, крупные кровеносные и лимфатические сосуды, нервы. Нижняя апертура закрыта диафрагмой, через которую проходят пищевод, аорта, нижняя полая вена, грудной проток, стволы вегетативной нервной системы и другие сосуды и нервы. Межреберные промежутки, помимо связок, заполнены межреберными мышцами, сосудами и нервами.

Во время вдоха и выдоха размеры грудной клетки изменяются.

Это возможно только благодаря большой длине и спиралеобразному строению ребер. Задний конец ребра фиксирован к позвоночнику двумя суставами (головка ребра с телом позвонка, бугорок ребра с поперечным отростком), расположенными на одной кости и неподвижными по отношению друг к другу. Поэтому движение совершается в обоих суставах одновременно, а именно: вращение задней части ребра по оси, соединяющей сустав головки бугорка ребра. Анатомически эти суставы имеют шаровидную форму, а функционально объединяются и представляют цилиндрический сустав (рис. 114). При вращении заднего конца ребра передняя его спиральная часть поднимается вверх, отходит в стороны и кпереди; за счет этого движения ребер увеличивается объем грудной клетки.

Замечено, что люди разного телосложения имеют и свойственную им форму грудной клетки. У людей низкого роста с объемной брюшной полостью наблюдается широкая, но короткая грудная клетка с широким нижним отверстием. Наоборот, у людей высокого роста грудная клетка имеет длинную и плоскую форму.

У пожилых значительно понижается эластичность реберных хрящей, что уменьшает и экскурсию ребер при дыхании. В пожилом возрасте вследствие частого заболевания органов дыхания изменяется и форма грудной клетки. Так, при эмфиземе часто наблюдается бочкообразная грудная клетка.

Физические упражнения оказывают значительное формирующее влияние на форму грудной клетки. Они не только укрепляют мускулатуру, но и увеличивают размах движений в суставах ребер, что приводит к увеличению объема грудной клетки и жизненной емкости легких при вдохе.

Синдром грудного выхода (верхней апертуры)

Болезненные ощущения в руке при синдроме грудного выхода могут явиться причиной стойкой утраты трудоспособности. Иногда может развиться аневризматическое расширение подключичной артерии с её последующим тромбозом либо эмболиями в артерии пальцев. Нередко у больных развивается тромбоз подключичной вены с развитием хронической венозной недостаточности руки.

Чаще всего данным заболеванием страдают женщины трудоспособного возраста, особенно занимающиеся работой, связанной с подъёмом рук вверх.

Стойкий болевой синдром при диагностированном синдроме грудного выхода является показанием к хирургической операции — освобождению сосудисто-нервного пучка от сдавливания.

Причины и факторы риска

Область, где происходит это сдавливание называется верхней апертурой грудной клетки или выходом из грудной клетки. Рука и шея находятся в постоянном движении, поэтому при врождённой узости промежутка между ключицей и первым ребром происходит постоянная травматизация нервов шейного отдела плечевого сплетения, подключичной артерий и вены. К развитию компрессии сосудов и нервов плечевого пояса могут привести добавочные шейные рёбра и укорочение лестничных мышц. Частыми причинами синдрома верхней апертуры могут быть производственные или спортивные травмы.

Причиной сдавливания сосудисто-нервного пучка руки чаще всего бывает врождённое сужение промежутка между первым ребром и ключицей. Однако синдром грудного выхода развивается только при определённых условиях:

Врождённые дополнительные шейные рёбра, расположенные выше первого ребра, или укороченная передняя лестничная мышца могут сдавливать сосудисто-нервный пучок. Иногда подключичный пучок может сдавливаться сухожилием большой грудной мышцы при анатомических особенностях плечевого пояса.

Травматическое событие, такое как автомобильная авария с переломом ключицы или грудины может вызвать изменение анатомических соотношений и привести к сдавливанию сосудов и нервов.

Спортивные занятия, работа на конвейере и другие действия связанные с постоянным подъемом рук выше плеч, могут способствовать развитию клиники компрессии сосудисто-нервного пучка.

Ношение тяжёлых сумок на плече или рюкзаков может явиться провоцирующим фактором для начала развития синдрома.

Варианты синдрома грудного выхода

Неврологический Эта форма синдрома торакального выхода характеризуется сдавливанием плечевого сплетения. Плечевое сплетение представляет собой сеть нервов, которые исходят из спинного мозга и проходят через промежуток между первым ребром и ключицей к руке. Эти нервы стимулируют мышечные движения и проводят чувствительность в плече, предплечье и кисти. Чаще всего наблюдается именно неврологический вариант синдрома грудного выхода, когда пациенты жалуются на боль в руке, слабость, онемение, покалывание. Сосудистый Этот тип заболевания возникает, когда подключичная вена или артерия сжимаются между ключицей и первым ребром или грудной мышцей. У таких пациентов может развиться тромбоз подключичной вены или артерии с развитием сосудистой недостаточности в руке. Смешанный Когда имеются признаки сдавливания нервов и сосудов на выходе из грудной клетки. Это наиболее мучительная форма, но диагностируется значительно легче.

Течение заболевания

Однажды возникнув, клинические признаки постепенно прогрессируют. В сдавленных артериях и венах, а также в нервах плечевого сплетения развиваются рубцовые изменения и деформации. Боли постепенно усиливаются, что заставляет пациентов обращаться за медицинской помощью. В ряде случаев развиваются тяжёлые осложнения, связанные с тромбозом крупных артерий или эмболией в дистальные отделы кисти с некрозом пальцев.

Осложнения

Если синдром грудного выхода не диагностировать и лечить на ранней стадии, то может наблюдаться прогрессирующее его течение. Самым частым осложнением являются стойкие боли в кисти, иногда развиваются некрозы пальцев и хроническая венозная недостаточность поражённой руки. При формировании аневризмы подключичной артерии может возникнуть тромбоз и острая ишемия верхней конечности с развитием гангрены. В подобном случае обычный подход с удалением тромбов является неэффективным. Таким пациентам требуется по срочным показаниям выполнять шунтирующие операции или резекцию I ребра. Ампутация пальцев или кисти производится только при явных признаках ишемической гангрены.

Прогноз

Без хирургического лечения прогноз течения синдрома грудного выхода неблагоприятный для выздоровления. Симптоматика постепенно нарастает и боли становятся настолько мучительными, что заставляет пациентов искать помощи у хирургов.