Аппендицит у беременной что делать

Аппендицит при беременности

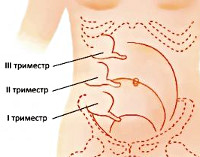

Основной предпосылкой к развитию аппендицита во время беременности является смещение слепой кишки вместе с червеобразным отростком кверху и кнаружи вследствие увеличения беременной матки. При этом происходит перегиб червеобразного отростка, его растяжение, ухудшение кровоснабжения и нарушение опорожнения. Часто возникающая во время беременности склонность к запорам способствует застою кишечного содержимого и повышению активности кишечной микрофлоры. С маткой образуются спайки, что приводит к усилению ее сократительной активности, а в ряде случаев у 2,7-3,2% женщин и к прерыванию беременности. При деструктивном аппендиците может также произойти и гибель плода.

Клиническое течение и диагностика острого аппендицита при беременности

При беременности защитные силы организма определенным образом ослабевают. В этой связи клиническая картина острого аппендицита может носить стертый характер, и типичные симптомы заболевания могут проявляться только при распространенном процессе. Следует отметить, что часто клиническая картина острого аппендицита в первой половине беременности практически не отличается от таковой у небеременных женщин. Во второй половине беременности характер течения заболевания во многом зависит от тех изменений, которые произошли в отростке и от его расположения.

От качества и своевременности диагностики острого аппендицита у беременных зависит дальнейший прогноз для матери и плода. Женщины чаще связывают наличие болей в животе с угрозой прерывания беременности и нередко занимаются безуспешным самолечением предполагаемого ими осложнения. Это приводит к позднему обращению к врачу, запоздалой госпитализации, усугублению и осложненному течению острого аппендицита и к поздней операции. Большая часть беременных с острым аппендицитом поступают в родильный дом с ложным диагнозом угрозы прерывания беременности. Правильный диагноз до госпитализации ставится не более чем в 1/3 наблюдений.

Дифференциальная диагностика с острым холециститом носит весьма затруднительный характер, и часто правильная постановка диагноза возможна только при лапароскопии. У родильниц положительный симптом Щеткина- Блюмберга может быть связан с воспалением матки и ее придатков.

В процессе дифференциальной диагностики оценивают ощущения при поколачивании в поясничной области - симптом Пастернацкого, который должен быть отрицательным при аппендиците. Также исследуют мочу, которая не должна содержать патологических элементов. До 12-13 недель беременности следует обязательно выполнить влагалищное исследование. Для дифференциальной диагностики с почечной коликой целесообразно выполнить хромоцистоскопию. При этом в случае почечной колики из мочеточника с нарушенной проходимостью введенный краситель не выделяется. Для исключения перекрута ножки кисты яичника выполняют ультразвуковое исследование. В особо сложных случаях для уточнения диагноза проводят лапароскопию.

Необходимо также помнить о том, что возможно сочетание острого аппендицита и с другими осложнениями и заболеваниями.

Лечение острого аппендицита

Острый аппендицит независимо от срока беременности подлежит только хирургическому оперативному лечению, так как на фоне ослабления защитных сил организма значительно возрастает вероятность деструктивного процесса со всеми его негативными последствиями. Беременную для аппендэктомии и послеоперационного ведения желательно перевести в хирургическое отделение.

В первой половине беременности техника операции не отличается от таковой вне беременности. Рану зашивают наглухо. Во второй половине беременности рассечение передней брюшной стенки производят выше, чем обычно. В случае затрудненного доступа к отростку из-за увеличенной матки пациентку следует повернуть на левый бок. Методом выбора является нижнесрединная лапаротомия. В первой половине беременности при неосложненном аппендиците возможно выполнение аппендэктомии с помощью лапароскопии.

В случае возникновения осложнений (перитонит, инфильтрат, абсцесс) выполняют дренирование брюшной полости с введением антибиотиков. Последующий объем лечения зависит от распространенности процесса.

Аппендикулярный инфильтрат лечат консервативно до его рассасывания или абсцедирования. В случае рассасывания инфильтрата аппендэктомию выполняют через 6 мес. При его абсцедировании также необходима операция. При разрыве гнойника операцию выполняют в экстренном порядке. В послеоперационном периоде следует избегать введения лекарств, способствующих повышению сократительной активности матки. В этой связи не применяют прозерин, гипертонический раствор хлорида натрия и гипертонические клизмы. Самопроизвольный выкидыш после хирургического лечения аппендицита происходит у 0,9-3,8% женщин. Для предотвращения этого осложнения у женщин после операции, выполненной в I триместре, назначают препараты магния, витамин Е. В более поздние сроки беременности развитие преждевременных родов вскоре после хирургического лечения аппендицита крайне нежелательно, так как сокращения матки и изменение ее размеров и конфигурации после родов нарушают процесс заживления и способствуют распространению перитонита. Для предотвращения преждевременного развития родовой деятельно после операции во II и III триместрах беременности назначают гинипрал или партусистен. Для профилактики послеоперационных воспалительных осложнений пациенткам назначают антибиотики. В рамках ведения и лечения беременной с аппендицитом придерживаются тактики максимального сохранения беременности независимо от формы аппендицита.

При разлитом гнойном перитоните вследствие флегмонозного или гангренозного аппендицита выполняют кесарево сечение. После этого удаляют червеобразный отросток, дренируют брюшную полость и проводят все мероприятия, направленные на лечение перитонита. При небольшом сроке беременности возможно лечение перитонита на фоне пролонгирования беременности. По желанию женщины производят и искусственный аборт. При этом его выполняют через 2-3 недели после операции при неосложненном течении послеоперационного периода. Если беременность доношенная или почти доношенная, то сначала выполняют кесарево сечение, а после зашивания разреза на матке производят аппендэктомию с последующим лечением перитонита.

При наличии катарального или флегмонозного аппендицита на фоне нормального течения родов их следует завершить как можно быстрее через естественные родовые пути, а затем выполнить аппендэктомию. В родах проводят полноценное обезболивание и профилактику гипоксии плода.

В случае нормального течения родов и возникновении клинической картины гангренозного или перфоративного аппендицита необходимо одномоментно произвести кесарево сечение и последующую аппендэктомию.

Запись к специалистам по телефону единого колл-центра: +7(495)636-29-46 (м. «Щукинская» и «Улица 1905 года»). Вы можете также записаться к врачу на нашем сайте, мы Вам перезвоним!

Аппендицит при беременности

Аппендицит при беременности — это острое или хроническое воспаление червеобразного отростка, возникшее у женщины во время гестации, в родах или сразу после них. Проявляется внезапной постоянной или приступообразной болью разной интенсивности в правых отделах живота, повышением температуры, тошнотой, рвотой. Диагностируется с помощью физикального осмотра, трансабдоминального УЗИ, лабораторных исследований крови, экстренной диагностической лапароскопии. Лечение оперативное с удалением аппендикса и последующей терапией для предупреждения осложнений и возможного прерывания беременности.

МКБ-10

Общие сведения

Острый аппендицит является наиболее распространённой абдоминальной хирургической патологией у беременных. Он выявляется у 0,05-0,12% женщин, вынашивающих ребёнка. Заболеваемость воспалением аппендикулярного отростка при беременности несколько выше, чем у небеременных. До 19-32% случаев острого аппендицита возникает в 1-м триместре, 44-66% — во 2-м, 15-16% — в 3-м, 6-8% — после окончания родов. Отмечаются спорадические случаи воспаления аппендикса в родах.

Актуальность рассмотрения аппендицита при гестации как особой разновидности заболевания обусловлена стёртостью клинической картины и его выявлением на поздних деструктивных стадиях, когда прогноз для матери и ребёнка ухудшается. Так, у беременных гангренозная форма воспаления наблюдается в 5-6 раз, а перфоративная — в 4-5 раз чаще по сравнению с небеременными женщинами. Именно деструктивные варианты зачастую провоцируют прерывание гестации и гибель плода.

Причины

Аппендицит при беременности возникает за счёт патологической активации смешанной микрофлоры, которая обитает в просвете кишечника. Возбудителями заболевания обычно становятся анаэробные неспорообразующие бактерии (кокки, бактероиды), реже — стафилококки, энтерококки, кишечные палочки. При беременности существует ряд дополнительных факторов, способствующих развитию аппендицита:

Патогенез

В развитии аппендицита во время беременности играет роль сочетание окклюзивных и неокклюзивных механизмов. Почти в двух третях случаев заболевание начинается с нарушения оттока содержимого аппендикса из-за запоров, перегиба и гиперплазии лимфоидной ткани. У части беременных аппендицит становится результатом ишемии смещённого отростка. Постепенное растяжение стенок органа под давлением скапливающейся слизи, выпота и газов делает его уязвимым для повреждения микроорганизмами, обитающими в кишечнике. Ситуация усугубляется нарушениями кровоснабжения, возникшими в результате смещения и растяжения органа, а также изначально высокой вирулентностью флоры на фоне снижения иммунитета.

Под действием токсинов, массово производимых микроорганизмами, изъязвляется слизистая оболочка отростка (первичный аффект Ашоффа). В ответ на действие инфекционных агентов начинается локальная воспалительная реакция с выделением большого количества интерлейкинов и других медиаторов. Сначала процесс воспаления локализуется в червеобразном отростке, однако деструкция мускульного слоя приводит к разрыву органа и вовлечению брюшины. Особенностью аппендицита при беременности является более быстрая генерализация за счёт смещения аппендикса и иммунных нарушений.

Классификация

Систематизация форм заболевания у беременных соответствует общеклинической классификации, используемой отечественными абдоминальными хирургами. В её основу положены критерии остроты патологии, наличия осложнений и особенностей морфологических процессов, происходящих в аппендикулярном отростке. По скорости развития, длительности и выраженности симптоматики различают острый и хронический (первичный или рецидивирующий) аппендицит. С клинической точки зрения важно учитывать морфологические формы заболевания, которые фактически являются стадиями его развития. Выделяют такие варианты воспаления, как:

Сравнительное учащение деструктивных флегмонозной и гангренозной форм аппендицита в гестационном периоде по отношению к основной популяции связано с более поздним обращением за медицинской помощью при стёртой клинической симптоматике. Для более точного прогнозирования и выбора хирургической тактики при беременности обоснованным является выделение осложнённых вариантов воспаления, при которых формируются периаппендикулярный и другие абсцессы брюшной полости, развиваются перитонит, периаппендицит, пилефлебит, абдоминальный сепсис.

Симптомы аппендицита

В I триместре признаки заболевания практически такие же, как и вне периода беременности. Пациентка обычно ощущает внезапную режущую боль справа в подвздошной области, которая носит постоянный или приступообразный характер, может иррадиировать в низ живота и поясницу. Иногда болевые ощущения сначала возникают в эпигастрии и лишь потом перемещаются в типичное место. Возможны тошнота, рвота, разовое расстройство стула, вздутие живота, гипертермия, напряжение брюшных мышц, ощущение нехватки воздуха. Позднее обращение к специалисту может быть обусловлено объяснением диспепсических расстройств ранним токсикозом, а тазовых болей — угрозой выкидыша.

Специфика проявлений заболевания во II-III триместрах связана со смещённым расположением аппендикса, менее выраженным болевым синдромом и растянутостью мышц передней стенки живота, усложняющей выявление симптомов раздражения брюшины. Болевой синдром чаще умеренный, большинство пациенток связывают его с развивающейся беременностью. Обычно боль локализована в правой части живота ближе к подреберной области.

Наблюдается субфебрильная температура, иногда возникает тошнота и однократная рвота. Напряжение растянутых мышц улавливается с трудом. Из всех перитонеальных симптомов более выражены симптомы Образцова (усиление болезненности в правой подвздошной области при поднятии выпрямленной правой ноги) и Бартомье-Михельсона (усиление болевых ощущений при пальпации слепой кишки в положении беременной на левом боку). В целом, в отличие от аппендицита у небеременных, клиническая картина чаще бывает нетипичной, что осложняет диагностику.

В родах патология наблюдается крайне редко, отличается неблагоприятным течением. Характерный для аппендицита болевой синдром и напряжение мускулатуры живота маскируются схватками. Воспаление аппендикса можно заподозрить по гипертермии, ослаблению или дискоординации родовой деятельности, сохранению и даже усилению боли в правой половине живота в межсхваточном периоде. После родов обычно отмечается типичное течение аппендицита с возникновением боли, тошноты, рвоты и повышением температуры. Однако мышечное напряжение менее выражено, поскольку мускулатура живота ещё не полностью восстановила тонус после беременности.

Осложнения

Несвоевременная диагностика острого аппендицита и промедление с удалением воспалённого аппендикса приводят к перфорации отростка и развитию осложнённых форм болезни — перитонита с тяжёлой интоксикацией, пилефлебита, абсцессов брюшной полости, септического шока. Раздражение беременной матки воспалительными метаболитами и образовавшимися спайками, лихорадочное состояние, повышение внутрибрюшного давления, инструментальные травмы, психоэмоциональный стресс в 2,7-3,2% случаев провоцируют выкидыш на ранних гестационных сроках и преждевременные роды — на поздних.

После аппендэктомии возрастает риск отслойки нормально расположенной плаценты, внутриутробного инфицирования плода, развития хориоамнионита, гипоксии плода, аномалий родовой деятельности, гипотонических кровотечений в родах и послеродовом периоде. Гибель ребёнка при неосложнённых формах аппендицита, по данным разных акушеров-гинекологов, наблюдается в 2-7% случаев, при разрыве отростка она увеличивается до 28-30%, а при перитоните достигает 90%. Материнская смертность при остром воспалении аппендикса составляет 1,1%, что в 4 раза больше, чем у пациенток без беременности.

Диагностика

Правильный диагноз аппендицита на догоспитальном этапе устанавливается лишь в 42,9% случаях заболевания, у остальных больных предполагается угроза прерывания беременности. Поздняя диагностика и несвоевременное выполнение операции ухудшают прогноз воспаления. Физикальное обследование у беременных менее информативно. При использовании традиционных методов постановки диагноза у пациенток с возможным аппендицитом необходимо учитывать ряд особенностей, обусловленных спецификой гестационного периода:

С учётом клинических данных и результатов исследований острый аппендицит, возникший при беременности, удаётся вовремя выявить в 57,0-83,5% случаев. В зависимости от гестационных сроков дифференциальную диагностику аппендицита проводят с ранним токсикозом, угрозой выкидыша, внематочной беременностью, пиелитом беременных, перекрутом ножки кисты яичника, острым гастритом, прободением язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, холециститом, панкреатитом, почечной коликой, пиелонефритом. К ведению беременной с подозрением на воспаление аппендикса обязательно подключают хирурга. По показаниям пациентку консультируют гастроэнтеролог, гепатолог, уролог, нефролог, анестезиолог-реаниматолог.

Лечение аппендицита при беременности

При выявлении у беременной признаков воспаления аппендикулярного отростка показана срочная госпитализация и выполнение аппендэктомии вне зависимости от гестационного срока. Длительность наблюдения за пациенткой не должна превышать 2 часов, за которые необходимо провести дифференциальную диагностику и определиться с объёмом оперативного вмешательства. Основными терапевтическими целями при аппендиците у беременной являются:

Прогноз и профилактика

Прогноз аппендицита зависит от времени его выявления, срока гестации, скорости принятия решения о проведении операции и правильности сопровождения беременности в послеоперационном периоде. Чем позже начато лечение, тем выше вероятность потери ребёнка и осложнённого течения аппендицита. При увеличении гестационного срока возрастает вероятность летального исхода у беременной, после 20 недели частота прерывания гестации повышается в 5 раз.

Хотя первичная профилактика аппендицита детально не разработана, в период беременности рекомендована коррекция диеты для обеспечения хорошего пищеварения и предупреждения возможных запоров, соблюдение режима питания с исключением перееданий, достаточная двигательная активность, своевременное лечение хронических заболеваний ЖКТ. При внезапном появлении любых необычных болевых ощущений в животе необходима срочная консультация специалиста в сфере абдоминальной хирургии или акушерства и гинекологии для ранней диагностики заболевания и профилактики осложнений.

Беременность и острый аппендицит

В целом на первую половину беременности приходится 3/4 всех наблюдений острого аппендицита [5, 9, 14]. Наиболее часто аппендицит возникает в I (19-32%) и II триместрах (44-66%) беременности, реже в III триместре (15-16%) и послеродовом периоде (6-8%) [4, 7, 33, 53]. По данным W.W. To и соавт. [55], деструктивные формы аппендицита чаще возникают в III триместре и послеродовом периоде, а перинатальные исходы бывают хуже, если заболевание развилось во II триместре беременности.

Во время беременности диагностика острого аппендицита, как и других заболеваний, сопровождающихся симптомами «острого живота», более сложна, чем у небеременных [1]. По данным исследования Н.М. Подзолковой и B.C. Семеновой [4], почти 2/3 больных с аппендицитом, обратившихся за помощью в женскую консультацию, были направлены в родильный дом с диагнозом угрозы преждевременного прерывания беременности. В целом на догоспитальном этапе правильный диагноз ОА был установлен только у 42,9% беременных. Таким образом, более чем в 50% наблюдений аппендицита у беременных допускалась диагностическая ошибка, что влекло за собой непрофильную госпитализацию больных и отсрочку операции. В связи с трудностями клинической диагностики острого аппендицита у каждой третьей беременной аппендэктомия выполнялась более чем через 24 ч от начала заболевания [7]. Ведение беременной с острой болью в животе и подозрением на хирургическую патологию до установления окончательного диагноза рекомендуется осуществлять одновременно акушером-гинекологом и хирургом [1, 16, 38].

Наиболее распространенными признаками ОА являются боли, болезненность при пальпации в правой подвздошной области, тошнота, рвота, повышение температуры тела и лейкоцитоз [7, 9, 40]. Некоторые авторы указывают, что симптомы острого аппендицита у беременных не отличаются от таковых у небеременных женщин [17]. Однако большинство исследователей считают, что клиническая картина ОА зависит от срока беременности и выраженности патологического процесса в червеобразном отростке [4, 7, 16, 21].

В.Н. Серов и соавт. [5] указывают, что клинические проявления аппендицита не отличаются от симптомов данного заболевания вне беременности только в первой ее половине. Однако следует учитывать, что такие симптомы, как повышение температуры тела, тошнота и рвота в начале беременности теряют свою диагностическую ценность, так как могут быть обусловлены ранним токсикозом, а абдоминальные боли являются типичными для таких осложнений, как угроза выкидыша, внематочная беременность.

С увеличением срока беременности наблюдается более выраженное изменение клинических признаков аппендицита [7, 21], процесс протекает более стремительно [14] и в III триместре диагностика данного заболевания становится наиболее сложной. Начиная с 20-21-й недели беременности, слепая кишка и червеобразный отросток смещаются вверх и к наружи, в результате чего наблюдаются его перегибы, усугубляются нарушения микроциркуляции, отмечаются застой содержимого и функциональная перестройка лимфоидной ткани [5, 24]. Брюшная стенка в этот период своеобразно ригидна из-за растяжения ее увеличенной маткой [4].

Определенное значение в диагностике острого аппендицита у беременных имеют данные лабораторных исследований. Лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг влево лейкоцитарной формулы, лимфоцитопения свидетельствуют в пользу аппендицита. Вместе с тем, данные лабораторных исследований при подозрении на острый аппендицит у беременных часто оказываются недостаточными для принятия решения о хирургическом вмешательстве [7]. Диагностическая ценность клинического анализа крови увеличивается при сопоставлении лейкоцитоза с частотой пульса. Частота пульса выше 100 ударов в 1 мин в сочетании с лейкоцитозом более 12-14х10 9 /л даже на фоне нормальной температуры может свидетельствовать о тяжелом деструктивном аппендиците. Кроме того, по степени выраженности лейкоцитоза можно судить о глубине морфологических изменений в червеобразном отростке [5]. Однако данная зависимость прослеживается не во всех случаях.

Стертость клинической картины, снижение диагностической ценности симптомов, характерных для острого аппендицита во время беременности, определяют важное значение применения дополнительных методов исследования для выявления данного заболевания. Ввиду опасности лучевой нагрузки на плод частота использования полипозиционной рентгенографии в диагностике аппендицита у беременных постоянно снижается [36]. В настоящее время имеется большое количество публикаций, свидетельствующих о более высокой информативности и эффективном использовании с этой целью ультразвукового исследования [49]. Важным преимуществом ультразвукового обследования беременных с подозрением на ОА является возможность исключения другой хирургической и акушерско-гинекологической патологии (холецистит, панкреатит, перекрут ножки кисты яичника, угроза выкидыша, отслойка плаценты и др.) [15, 18, 44]. Для улучшения визуализации червеобразного отростка в настоящее время разработана методика дозированной компрессии линейным датчиком при трансабдоминальном исследовании в правом нижнем квадранте живота [13, 29]. До применения методики дозированной компрессии ультразвуковой диагноз аппендицита устанавливали только в случае обнаружения абсцесса или наличия выпота в брюшной полости. В настоящее время точность и специфичность сонографии в диагностике острого аппендицита достигают соответственно 96 и 98% [52]. C.S. Marn и соавт. [41] считают, что внедрение методики дозированной компрессии для диагностики воспаления червеобразного отростка имеет такое же важное значение, как трансвагинальное сканирование для диагностики гинекологической патологии.

С учетом больших размеров матки сонографическое исследование в III триместре беременности рекомендуется проводить в положении женщины лежа на левом боку [36]. T.J. Barloon и соавт. [13] описывают сонографическую картину острого аппендицита как выявление слепо заканчивающейся трубчатой многослойной структуры диаметром более 6 мм. W.B. Schwerk и соавт. [52] на основе результатов обследования 523 больных определили, что, кроме диаметра червеобразного отростка (более 7 мм), важным признаком аппендицита является отсутствие перистальтики отростка.

Новый подход к использованию ультразвуковых методов в диагностике острого аппендицита предложен Н.В. Patriquin и соавт. [47], которые использовали допплеровское исследование кровотока в червеобразном отростке и обнаружили, что при нормальном состоянии отростка допплеровские кривые характеризуются отсутствием или низкими значениями диастолического кровотока (индекс резистентности (ИР 0,85-1,0). При остром неосложненном аппендиците наблюдается значительное увеличение количества допплеровских сигналов с высоким диастолическим кровотоком (ИР 0,4-0,77). При наличии некротических изменений в червеобразном отростке допплеровские сигналы в области некроза отсутствуют и отмечается резкое снижение их количества в остальной части отростка (ИР 0,33-0,9). Таким образом, развитие ОА сопровождается воспалительной гиперемией, проявляющейся упеличением количества допплеровских сигналов и усиление диастолического кровотока по сравнению со здоровыми. Однако следует учитывать, что другие острые воспалительные процессы в правом нижнем квадранте живота также могут приводить к изменению допплеровских кривых, что не позволяет точно дифференцировать источник этих сигналов.

Анализ перечисленных данных свидетельствует о том, что ультразвуковые методы исследования (трансабдоминальная сонография с использованием дозированной компрессии, трансвагинальное сканирование, а также допплеровское исследование кровотока) могут быть успешно использованы при обследовании беременных с предположительным диагнозом ОА. Однако вариабельность клинической картины аппендицита и трудности исследования правых отделов живота у беременных не позволяют установить или исключить этот диагноз в 100% наблюдений, что определяет необходимость использования экстренной лапароскопии.

В настоящее время диагностика заболеваний, сопровождающихся симптомами, характерными для ОА, с помощью лапароскопии получает широкое распространение [10, 19. 39, 54]. Полная визуализация червеобразного отростка при лапароскопии у женщин возможна в 93% наблюдений. Наиболее часто при лапароскопии осуществляется дифференциальная диагностика между аппендицитом и такими заболеваниями, как киста яичника, острый сальпингоофорит, внематочная беременность, холецистит, а также кишечная непроходимость [45]. При этом аппендицит встречается у каждой пятой женщины. Внедрение лапароскопической диагностики данной патологии позволяет более чем в 4 раза снизить частоту осложнений острого аппендицита [46], а усовершенствование техники позволяет осуществлять аппендэктомию даже в амбулаторных условиях [51].

Одним из наиболее сложных вопросов в рассматриваемой проблеме является определение акушерской и хирургической тактики у беременных, имеющих показания к родоразрешению путем кесарева сечения. В.Н. Серов и соавт. [5] считают, что при наличии острого аппендицита абдоминальное родоразрешение может быть проведено только по жизненным показаниям (кровотечение при отслойке нормально расположенной или предлежании плаценты). При этом после выполнения кесарева сечения объем оперативного вмешательства расширяется до экстирпации матки с маточными трубами. A.Cуrkowicz и соавт. [20] придерживаются мнения, что гистерэктомия после кесарева сечения необходима в случаях осложненного аппендицита. В. Drbniak и E.Joniec [22] допускают возможность одновременного выполнения аппендэктомии и кесарева сечения (без последующего удаления матки) в отсутствие разлитого перитонита.

Однако даже своевременно произведенная аппендэктомия не всегда позволяет избежать осложнений. После аппендэктомии у беременных акушерские и хирургические осложнения встречаются в 17% случаев [31]. Материнская летальность колеблется от 0% при неосложненном аппендиците до 16,7% при перфорации и перитоните [7, 14]. Быстрое хирургическое вмешательство позволяет уменьшить частоту перфорации червеобразного отростка, снижает риск развития аппендикулярного абсцесса, септического шока [11, 20]. Вместе с тем, в послеоперационном периоде отмечается большое число случаев (14-28%) преждевременного прерывания беременности [14, 23, 35].

Развитие аппендицита у беременных значительно ухудшает прогноз для плода. При неосложненном ОА перинатальные потери составляют около 2-17% и возрастают до 19,4-50% при перфорации отростка [7, 21, 40, 53]. Наиболее неблагоприятные перинатальные исходы отмечаются при развитии аппендицита во II триместре беременности [55].

Среди других осложнений выделяют послеоперационные инфекционные процессы, которые встречаются в 8,3-14% случаев, кишечную непроходимость [7, 14]. В 86% наблюдений инфекционные осложнения развиваются у беременных с перфорацией отростка [53]. Более редко встречаются преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, хориоамнионит и внутриутробное инфицирование плода [12, 25, 42, 56]. Большое значение в развитии осложнений, связанных с острым аппендицитом, имеет атипичность локализации червеобразного отростка при больших сроках беременности. Так, имеется сообщение о развитии правосторонней плевропневмонии в 33 нед беременности при перфорации высокорасположенного червеобразного отростка [22].

Несмотря на высокую частоту осложнений аппендицита во время беременности в доступной нам литературе имеется незначительное количество работ, посвященных вопросам их профилактики. В исследовании R.I, Mazze [43] обнаружено, что повышенный риск преждевременного прерывания беременности существует в течение первой недели после аппендэктомии. M.G. Hunt и соавт. [30] показали, что эффективность профилактического применения сернокислой магнезии в данной группе беременных низка. В связи с этим C.Juul [31] всем пациенткам после аппендэктомии рекомендует назначать токолитические препараты. В. Kort и соавт. [32] показали отсутствие эффекта от применения токолитиков во время операции. Однако авторы рекомендуют мониторное наблюдение за сократительной деятельностью матки в послеоперационном периоде с назначением токолитиков при необходимости. Для профилактики инфекционных осложнений после аппендэктомии у беременных А.С. Halvorsen и соавт. [27, 28] рекомендуют назначение антибиотиков всем оперированным женщинам.

Другие авторы считают необходимым профилактическое применение антибактериальных препаратов только при осложненных формах аппендицита.

Таким образом, своевременная диагностика аппендицита у беременных часто представляет сложную задачу, решение которой требует знания патофизиологических особенностей данного заболевания во время беременности и умелого использования возможностей дополнительных методов исследования. В связи с высокой частотой осложнений аппендицита у матери и плода необходимо дальнейшее совершенствование подходов к выбору метода оперативного вмешательства и тактики ведения в послеоперационном периоде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бондаренко М.М., Десятерик В.И., Брюшков С.С.// Клин. хир. 1993. №6. С. 5-7.

2. Кулик И.П., Седов В.М., Стрижелецкий В.В. и др.// Вестн. хир. 1996. Т. 155. №3. С. 31-33.

3. Коркан И.П.// Хирургия. 1992. №2. С. 63-66.

4. Подзолкова Н.М, Семенова B.C.// Актуальные вопросы акушерства и гинекологии/ Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. Давыдова, Л.Д. Белоцерковцевой. Москва-Сургут, 1996. С. 123-128.

5. Серов В.Н., Стрижаков А.Н., Маркин С.А. Практическое акушерство: Руководство дм врачей. М.: Медицина, 1997. 512 с.

6. Allen J.R., Helling T.S., Langenfeld M.// Amer. J. Surg. 1989. Vol. 158. №6. P. 567-569.

7. Аl-Mulhim А.А.// Int. Surg. 1996. Vol. 81. №3. P. 295-297.

8. Amos J.D., Schorr S.J., Norman P.P. et al.// Amer. J. Surg. 1996. Vol. 171. №4. P. 435-437.

9. Attapattu A.A., Prussia P., Jackman S. et al.// Ceylon Med. 1996. Vol. 41. №3. P. 104-106.

10. Baigne R.E., Saidar Z., Scott-Coombes D. et al.// Brit. J. Surg. 1991. Vol. 78. №2. P. 167-170.

11. Bailey L.E., Finley R.K., Miller S.F. et al.// Amer. J. Surg. 1986. Vol. 52. №4. P. 218-221.

12. Bard J.L., Leary J.L.// J. Reprod. Med. 1994. Vol. 39. №4. P. 321-323.

13. Barloon T.J., Brown B.P., Abu-Wouscf M.M. et al.// Abdomen. Imaging. 1995. Vol. 20. №2. P. 149-151.

14. Barros F. De C., Kunzle J.R., Ribeiro Filho J. do A.// Rev. Pol. Med. 1991. Vol. 109. P. 9-13.

15. Beyer D., Schulte B., Kaiser C.// Bildebung. 1993. Bd. 60. №4. S. 241-247.

16. Bie H.A., Bjerland J.T.// Tidsskr. Nor. Laegeforen. 1996. Vol. 116. №5. P. 600-603.

17. Brandt B., Halvorsen A.C., Andreasen J.J.// Nord. Med. 1990. Vol. 105. №6-7. P. 196-197, 204.

18. Chang T.S., Lepanto L.// Emerg. Med. Clin. N. Amer. 1992. Vol. 10. №1. P. 1-25.

19. Ctintalli В., Cayol A., Izard V., Levardon M.// J. Chir. 1991. Vol. 128. №6-7 P. 302-305.

20. Cyrkowicz A., Cibor Z., Sowinska-Zabywha M. et al.// Przegl. Lek. 1996. Vol. 53. №12. P. 877-878.

21. De Rosa G., Peppas C., DAmbrosio R. et al.// Minerva Chir. 1996. Vol. 51. № 11. P. 939-944.

22. Drbniak B., Joniec E.// Ginek. Pol. 1996. Vol. 67. №1. P. 37-39.

23. Dufour P., Delebecq Т., Vinatier D. et al.// J. Gynec. Obstet. Biol. Reprod. (Paris). 1996. Vol. 25. №4. P. 411-415.

24. Epstein F.B.// Emerg. Med. Clin. N. Amer. 1994. Vol. 12. №1. P. 151-165.

25. Grimes D.A.// J. Reprod. Med. 1996. Vol. 41. №6. P. 450-452.

26. Gurbus A.T., Peek M.E.// Surg. Endosc. 1997. Vol. 11. №2. P. 98-102.

27.Halvorsen A.C., Brandt B., Andreasen J.J.// Ew. J. Surg. 1992. Vol. 158. № 11-12. P. 603-606.

28. Halvorsm A.C., Brandt B., Andreasen J.J.// Ugeskz. Laeger. 1994. Vol. 156. №9. P. 1308-1310.

29. Hansm G.C., Toot P.J., Lynch C.O.// J. Reprod. Med. 1993. Vol. 38. №3. P. 223-224.

30. Hunt M.G., Martin J.N., Martin R.W. et al.// Amer. J. Perinatol. 1989. Vol. 6. №4. P. 412-417.

31. Juul C.// Ugeskz. Laeger. 1989. Vol. 151. №48. P. 3225-3227.

32. Kort B., Kate V.L., Watson W.J.// Surg. Gynec. Obstet. 1993. Vol. 177. №4. P. 371-376.

33. Konlowski A., Pardela M., Drydx M. et al.// Wiad Lek. 1992. Vol. 45. №13-14. P. 494-497.

34. Lemaire B.M., Van Erp W.F.// Surg. Endosc. 1997. Vol. 11. №1. P. 15-18.

35. Liang C.C., Hneh T.T., Chang S.D.// Chang. Keng. Hsueh. 1989. Vol. 12. №4. P. 208-214.

36. Lim H.K., Bae S.H., Seo C.S.// AJR Amer. J. Roentgenol. 1992. Vol. 159. №3. P. 539-542.

37. Lucas V., Barjiot P., Albrnche C., Six T.// J. Gynec. Biol. Reprod. 1994. Vol. 23. №8. P. 914-917.

38. Ludwig H.// Ther. Umsch. 1996. Bd. 53. №6. S. 477-496.

39. Maacaron A.C., Maacann G., Abausleiman C., Husseini H.// J. Med. Liban. 1994. Vol. 42. №1. P. 2-10.

40. Mahmpodian S., Clarksburg W.// South Med. J. 1992. Vol. 85. P. 19-24.

41. Мат C.S., Bree R.L.// Ann. Emerg. Med. 1989. Vol. 18. №12. P. 1304-1309.

42. Mays J., Verma U., Klein S., Tejam N.// Obstet. Gynec. 1995. Vol. 86. №4. P. 650-652.

43. Mazze RJ.// Obstet. Gynec. 1991. Vol. 77. №6. P. 835-840.

44. Moore L., Wilson S.R.// Radiol. Clin. N. Amer. 1994. Vol. 32. №5. P. 1005-1022.

45. Navarra G., Occhionmelli S., Sortini A.// G. Chir. 1996. Vol. 17. №5. P. 285-288.

46. Ogbonna B.C., Obeeba P.O., Monwh J.T., Ilеzure Ch.// Trop. Doct. 1993. Vol. 23. №2. P. 82-84.

47. Patriquin H.B., Garner J.M., Lafortune M. et al.// Amer. J. Roentgenol. 1996. Vol. 166. №3. P. 629-633.

48. Posta C.G.// J. Lapamendosc. Surg. 1995. Vol. 5. №3. P. 203-205.

49. Sabra J., Rah M., Pbex X., Cronan J.// Acad. Rafiol. 1996. Vol. 3. №5. P. 438-441.