Авары что за народ

Авары Европы: откуда взялись, как выглядели, куда исчезли?

Про аваров и Аварский каганат, конечно, слышали все. Напомню, что это европейское государство существовало почти три века. Причём, известны точные даты: с 562 по 823 годы нашей эры. За это время многочисленными народами этой страны правили более десятка каганов.

Давайте перечислим территории, которые занимало это довольно большое государственное образование на карте. Аварский каганат занимал земли нынешних стран: Швейцария, Венгрия, Австрия, Хорватия, Румыния, Сербия, Словакия, Польша, Украина, Белоруссия, Болгария, Северная Македония (имеется в виду славянская страна, часть бывшей Югославии). Кроме того, каганат занимал часть нынешних Германии и Литвы.

На Среднем Дунае авары закрепились во время правления кагана Баяна Первого — в конце 60-х годов 6 века нашей эры. И с этого времени началось восхождение каганата. Однако известно, что до него аварами правил некий Кандик.

Во времена Баяна Первого в Паннонии (сейчас это Венгрия) жил народ лангобарды, древнегерманского происхождения. В 568 году эти самые лангобарды бросили насиженные места и двинули в Северную Италию, где основали своё новое королевство. Сейчас это итальянская провинция — Ломбардия. Но перед уходом они позвали на помощь аваров для того, чтобы повоевать со своими родственниками — гепидами.

В результате чего, гепиды были завоёваны, их король Кунимунд был убит. А многочисленные славянские племена, тоже здесь проживавшие, подчинились новым хозяевам — аварам.

Откуда вообще взялись авары? Как выглядели? На каком языке говорили? К сожалению, данных на эту тему довольно мало. По крайней мере, тех, что ответили бы на эти вопросы однозначно. Наиболее достоверной гипотезой является то, что родина аваров — Центральная Азия. Территория, как вы понимаете, довольно большая — от России и Казахстана до Китая и Индии.

Византийцы отправили аваров воевать с кутригурами, утигурами и восточными славянами. Первые два народа — родственники. Это протоболгары. Тюркские кочевые племена, пришедшие в Европу чуть раньше аваров, но уже доставлявшие проблемы грекам. Позже в союзе с южными славянами они сформируются в самостоятельный славянский народ — болгары.

Авары повоевали с этими кочевниками и восточными славянами удачно. За это византийцы дали им земли на территории нынешней Сербии. Но они им не понравились, потому что мало походили на родные степи и равнины. Затем они переселились в современную Добруджу — это область на границе Румынии и Болгарии. Она равнинная, поэтому аварами понравилась.

И только после этого авары заключили договор с лангобардами против гепидов. Причём договор был такой: авары помогают разбить гепидов, и тогда лангобарды уходят из Паннонии в Италию, где они уже присмотрели приятное место. Паннония аварам очень понравилась. Позже она очень понравится другим кочевникам — мадьярам, которые смогут основать тут Венгрию. Но это уже другая тема.

Что касается этнического происхождения, то есть мнение, что авары ко времени появления у границ Византии уже были смешанным кочевническим народом, при этом довольно однородным. В их жилах текла тюркская и иранская кровь. Возможно также монгольская, поскольку археологи находили монголоидные черепа. Но, во-первых, тюрки тоже были монголоидными (взгляните на нынешних казахов и киргизов, например). Во-вторых, в Европе находят по большей части кости аваров-европеоидов. Причём, чем ближе к нашему времени, тем больше европеоидов. Это говорит о том, что авары довольно легко смешивались с местным населением — германцами, славянами, романизированными фракийцами, иллирийцами и т. д. Их толерантность в этом вопросе происходит, видимо, от того, что они сами по происхождению уже были «метисами».

Кстати, дагестанский народ аварцы НЕ являются потомками аваров. До 30-х годов 20 века аварцы называли себя — «магӏарулал». А аварцами стали называться в честь некоего вождя Авара. Простое совпадение. К тому же аварцы говорят на нахском языке, а авары говорили или на тюркском или на иранском наречии.

Авары

Название

Aвары, абары, обры (др.-рус. название, реже овар).

Как собственно, по поводу происхождения, так и по поводу языка авар, в науке ведутся споры. Кроме титулов и имен собственных данных о языке сохранилось мало. Но большинство ученых все-таки склоняются к мнению, что язык авар — это одна из ветвей тюркского языка, вместе с якобы родственными ему хазарским и болгарским языками.

В качестве одного из доказательств этой гипотезы приводится самая известная «аварская» надпись на одной из чаш, найденной на территории современной Венгрии в 1799 г.. Впрочем, происхождение этой чаши, и язык надписи также вызывает споры. Подробнее можно почитать — О.А.Мудрак, Аварская надпись на сосуде из клада Надь-Сент-Миклош или Живко Войников, Алано-древнеболгарское письмо, часть V. Надписи на сосудах из клада из Наги-Сент-Миклоша, 2009.

Время существования

От первого упоминания в источниках под своим именем 50-е гг. VI в. до 823 г. последнее упоминание в источниках как самостоятельного народа.

Происхождение

Происхождение авар до сих пор вопрос дискуссионный. Существует пять основных версии откуда же взялись авары.

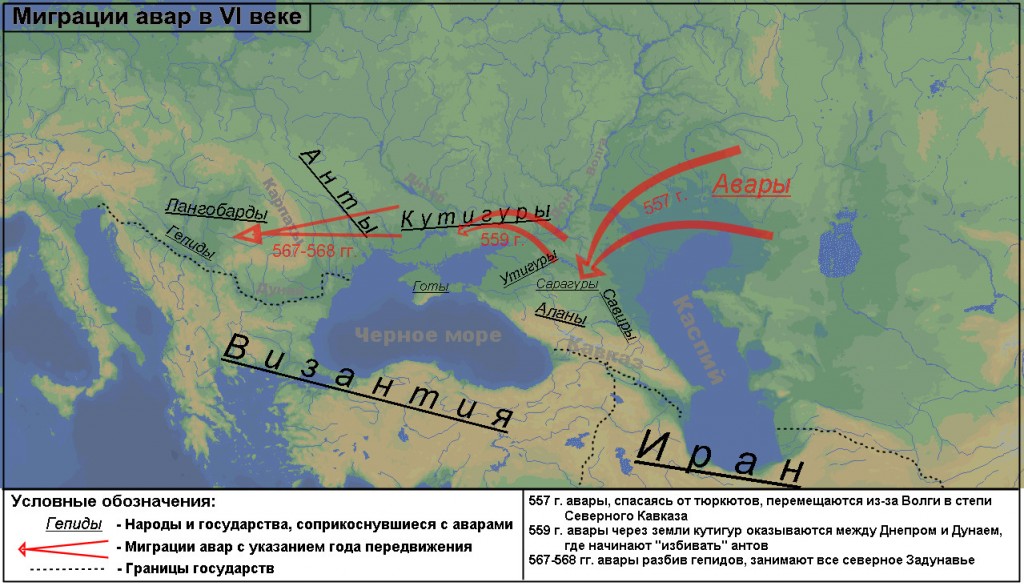

Карта теории происхождения авар. Середина VI в.

Данные археологии свидетельствуют, что авары на 80% были европеоидами (38% из них составляли — нордики, высокорослые блондины и средиземноморцы). Оставшиеся же 20% монголоиды (северомонголоиды — монголы, северокитайский и палеосибирские типы). По одной из версий, монголоиды являлись господствующей прослойкой общества. По-другой версии монголоидные черты аварская орда приобрела в ходе переселения, проходя по Сибирским землям. В частности, тогда к аварам присоединились племена забендер, кочагир, тарниах (другая точка зрения говорит, что эти племена присоединились к аварм уже в Приченоморье). [Гумилев, Артамонов].

Вывод из всего сказанного напрашивается один: проблема этногенеза авар еще далека от завершения.

История

557 г. Авары появляются в степях между Каспийским и Азовским морями. Здесь местные племена савир, барсил, и утигуров принимают прищельцев за «истинных авар» (абар), которые еще в 463 году нанесли поражение савирам и оттеснили последних из Сибири, в кавказские степи. Хотя Феофилакт Симокатта, считает, что пришедшие сейчас это «ненастоящие» авары, а просто племена взявшие их имя себе.

Карта 2. Продвижение авар в Паннонию в 557-568 гг.

Авары тут же начинают искать себе союзников, коими выступили аланы. Их царь Саросий помог найти контакт с византийским военначальником, который в свою очередь устраивает посольский визит авар к императору.

558 г. Авары с посольством прибывают в Константинополь. В итоге заключается союзный договор по которому авары должны были нападать на врагом империи, в частности кутригуров. Первоначально так и происходит, но уже через некоторое время авары заключают союз с кутригурами (болгарское племя, как и утигуры) и начинают громить союзников Византии — утигур и антов. Это позволило предположить, что авары на самом деле подписали договор с Ираном, а Византии пустили лишь пыль в глаза.

559 г. Авары, благодаря союзу с кутригурами перебираются в Северное Причерноморье, где начинают грабить и избивать прикарпатских и придунайских антов — союзников Визанитии. Тогда же между императором Юстинианом и аварами идут переговоры о предоставлении последним земель на территории Византии.

562 г. Начало правления хана Баяна (Байана). Переговоры с аварами прекращены по инициативе византийцев. В Византии думали, что как только авары перейду Дунай, то тут же начнутся грабить византийские земли.

565 г. Авары вместе с кутригурами обогнув Карпаты северным путем проникли в Тюрингию и Галлию, где учинили полное раззорение и также взяли в плен франкского короля Сигизберта I. В этом же году новый император Визанитии Юстин II перестает выплачивать дары аварам, посчитав, что империя достаточно окрепла.

567 г. Авары в союзе с лангобардами громят гепидов, практически уничтожив их (погибло несколько тысяч воинов) и берут себе земли по берегам Тисы. Однако Византия занимает бывшую столицу гепидов Сирмий, что вызвало недовольство авар.

568 г. По договору с аварами лангобарды уходят в Италию, авары становятся полноправными правителями Паннонии. Сразу началось строительсво «хрингов» — крепостей. Также основана столица теперь уже Аварского каганата, близ современного города Тимишоары.

570 г. После провальных попыток провести переговоры, авары начали войну с Византией.

573 г. Авары заключают мир с Византией, однако он продлился недолго. Авары постоянно опустошают провинции империи.

578 г. Византийцы обращаются к аварам за помощью. Те откликнулись на призыв и совершают рейд по территориям, населенным словенами и приводят их к покорности империи.

581 г. Авары заключают мир с императором Тиберием II, на условиях ведения постоянных войн со славянскими племенами. За это Визанитя платит аварам дань.

582 г. Авары звахватывают Сирмий и Сингидун (бывшые города гепидов). Вторгаются в Иллирию.

Карта 3. Аварский каганат 568-632 гг.

591 г. Византия, после победы над персами, принялась за авар и вытеснила их со своих территорий.

595 г. Авары в союзе со словенами начали борьбу с баварскими племенами и франками.

597 г. Авары захватывают Далмацию, способствуя заселению ее хорватами.

599 г. Осада аварами Томика на Черном море.

601 г. Византийцы в двух сражениях на реке Тиссе громят аварские ополчения, состоящие преимущественно из славянских племен (только пятая часть войска была представлена аварами).

618 г. Осада Аварами Фессалоник.

623 г. Славяне под предводительством Само, подняли восстание против Авар и образовали свое государство (территория современных Чехии и Нижней Австрии), включившее в себя западные земли каганата.

626 г. Авары совершают неудачный поход на Константинополь, где их подвели свои же союзники-славяне, не сумевшие обеспечить достойный штурм города.

627 г. Византийцы наносят поражение аварам. Это поражение, а также образование государства Само, серьезно сказалось на внутреннем положении каганата. Происходит образование двух группировок, поддерживающих разных претендентов на престол — собственно аварская и кутригурская.

631 г. Авары наносят поражение кутригурам. Часть их, под предводительством Альцека откочевывает на Рейн, к франкам. Но те, сначала благодушно приняв кутригуров, ночью полностью вырезают их.

632 (635) г. Представитель болгарского (протоболгарского) племени кутригуров Курбат отложился от аварского кагана и образовал новое государство — Великую Болгарию, территориально занимавшую степи Северного Причерноморья и Приазовья от Днестра и до Кубани. В состав нового государства вошли кутригуру, утигуры и оногуры, и частью славяне.

640 г. Авары вытеснены из Далмации хорватами. В это время территория Аварского каганата фактически сжимается до территории современной Венгрии (Паннонии) и авары на целых 150 лет фактически исчезают из исторических хроник.

680 г. Единая болгария распадается на части. Восточная часть (ханы Батбаян и Котраг) подчинена хазарам. Западная часть во главе также распалась. Только Аспараху, хану оногондуров удалось удержаться южнее Дуная и образовать новое государство и заключить союз с византийцами.

780 г. На историческую арену снова выходят авары, но лишь для того, чтобы окончательно с нее исчезнуть. Они обмениваются посольствами с франками, одной из мощнейших держав того времени.Начало правления кагана Тудуна.

788 г. Баварскому герцогу Тассилону III удалось заключить союз с аврами против франков. Но в этом же году они потерпели поражение. Тогда же видимо Карл Великий разработал план окончательного уничтожения авар.

791 г. Франки выступают в сторону Аварского каганата двумя большими армиями, в состав которых входили и славяне. Одну из Италии вел Пипин — сын Карла Великого. По пути он захватывает пограничный хринг на реке Саве. Вторую возглавил сам король. Он двигался вдоль Дуная и захватил ряд укрепелений в районе реки Раба. В это же время авар пытались поддержать саксы, устроившие восстание в тылу франков. Однако, не для тех, не для других ничем хорошим это не кончилось. Саксы разбиты, земли каганата разграблены. После первых же неудач, в Аварском каганате началась смута. Были убиты югур (одно из высших должностных лиц) и сам каган.

795 г. Тудун (тоже высшее должностное лицо) пытался заключить мир с франками, приняв христианство.

796 г. Фриульский маркграф Эрик наносит серьезное поражение аварам, захватив попутно столицу каганата, находившуюся в современной Трансильвании. Множество авар бежит за Тису, к болгарам. Несметные сокровища Аварского каганата вывозятся франками. К тому же положение авар усугублялось еще и тем, что протоболгары также в целом враждебно относились к ним.

797 г. Авары долго не хотели признавать поражения, и поэтому восстали, но были разбиты.

799 г. Снова восстание авар против франков.

802 г. Последняя попытка авар остаться независимыми. Были убиты должностные лица франков.

804-805 гг. Болгарский хан Крум завладевает восточными землями авар, и фактически каганат поделен на две части — болгарскую и франкскую.

Восточным аварам повезло больше. Они влились в родственную этническую среду. Во главе же западных авар, франки поставили крещеного кагана и дали им земли в восточной марке с центром в Саварии (ныне г. Сомбахтей). Но это не уберегло их землю от наплыва славянских племен (карантинцев).

811 г. Франкам пришлось защищать уже авар от все пребывавших и прибывавших славянских и немецких переселенцев.

822 г. Авары последний раз выступили в истории под своим именем. Оно упоминается в хрониках, как зависимое от франков племя. Хотя еще множество авар проживало в землях болгар и воевало в войске болгарских ханов.

Общественное устройство

Принято выделять три этапа пребывания авар в Европе:

Во главе авар стоял каган. Следующим высшим должностным лицом был тудун — правитель части страны. Далее следовал югур, вероятно верховный жрец. Затем по иерархической лестнице следовали тарханы — знать, которая занималась сбором налогов. Еще ниже находились вожди отдельных племен и родов. Далее шли рядовые воины.

Авары, как и другие кочевые народы, не знали развитого института рабства. Лишь в качестве домашних рабов они использовали попавших в плен иноплеменных воинов и разорившихся соплеменников.

Хозяйство

Как уже было сказано ранее, авары пришли в Европу типичными кочевниками, но уже в скором времени начали оседать на землю и вести полукочевой образ жизни.

На своих селищах авары жили в полуземлянках с деревянными стенами, внутри которых были сложены печи-каменки. Во многих жилищах обнаружены зерновые ямы, а между постройками — глинобитные очаги. В VII в. жилища на каждом селище располагались по кругу. На эти зимние селища уже полукочевые авары возвращались вместе со скотом после выпаса его на летних пастбищах. С весны до осени они жили в легкопереносимых юртообразных сооружениях.

Основой хозяйства авар являлось полукочевое скотоводство. Постепенно они переходили к оседлости. Поэтому часть населения (главным образом, потомки римлян, сарматов и переселившихся сюда славян) занималась и земледелием.

Очень большую роль в аварском быту играла лошадь.

Помимо коневодства авары занимались разведением крупного рогатого скота, овец, коз и мелких кур.

Военное искусство

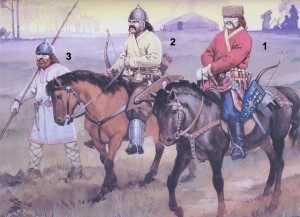

Рисунок 1. Аварские воины (1-знатный аварский воин, 2-простой аварский воин, 3-славянский пехотинец).

В облачении и вооружении воинов каганата нередко прослеживается смешение аварского, германского и византийского стилей, что выглядит вполне логичным ввиду полиэтничности его населения. Опорой аварского могущества являлась прежде всего хорошо организованная латная кавалерия. Само понятие «рыцарства» в Европе восходит именно к этому типу всадников. Авары впервые познакомили Европу со стременами и клинками с односторонним лезвием — прообраз позднейших сабель. Подробнее можно почитать здесь — Р. Робинсон, Доспехи народов Востока. История оборонительного вооружения, 2006.

Военная тактика аваров имела много общего с тактикой позднейших монголов: изматывание противника бесконечными манёврами без принятия ближнего боя («набег — отскок»), сопровождавшимися залповыми выстрелами из дальнобойных луков с последующим неожиданным вводом тяжеловооружённой отборной латной конницы, призванной деморализовать и рассечь вражеские построения. Эти действия нередко сочитались с внушением противнику ложных представлений о близости его победы и беспомощности неприятеля, вынужденного якобы всё время уклоняться и отступать. Византийцы внимательно изучали эти методы и признали их наиболее эффективными, позаимствовав у аваров не только их «революционные» стремена — позволявшие наносить мощные рубящие удары и, вообще, устойчиво держаться в седле — но и тип такого строя, когда впереди — конные стрелки без тяжёлых доспехов (избегающие ближнего боя «застрельщики»), а также аварские пики с ременными петлями и некоторые элементы войлочной защитной амуниции. Кроме всего прочего, авары умело использовали славянскую пехоту, бессильную против кавалерии аварского типа, но зато хорошо сражавшуюся в лесах и болотистой местности.

Аварские узкие трёхгранные наконечники стрел поражали насмерть на расстоянии 500 метров, а с 200 метров они пробивали доспехи из металла и толстой воловьей кожи. Аварские лучники были способны выпускать по двадцать стрел в минуту.

Аварцы — смелость волка и свобода орла в горах Дагестана

Аварцы — это храбрый и независимый горный народ, на протяжении всей своей истории сохранявший независимость: завоевать его не удалось никому. В древности их тотемными животными были волки, медведи и орлы — сильные духом и телом, свободные, но преданные родным краям.

Название

Точное происхождение названия народа неизвестно. По одной из версий, оно связано с древним кочевым народом авары из Центральной Азии, который в VI веке мигрировал в Центральную Европу, а затем на Кавказ. Эта версия подкреплена археологическими находками на территории современного Дагестана: богатыми захоронениями людей азиатского типа.

Другая версия связана с правителем раннесредневекового государства Сарир по имени Авар. Часть исследователей сходится во мнении, что предками царей Сарира были те самые аварские племена. В период расселения по Европе они прошли до Кавказа, где и основали Сарир или, по крайней мере, оказали значительное влияние на его становление.

По третьей версии, название народности дали тюркские племена, которые и донесли его до русских. В тюркском языке слова «авар» и «аварала» значат «беспокойный», «тревожный», «воинственный», «дерзкий». Определения соответствуют аварскому характеру, однако в тюркском языке эти слова были нарицательными и могли относиться к любым людям, предметам или группам.

Первое достоверное упоминание названия относится лишь к 1404 году. Дипломат, писатель и путешественник Иоанн де Галонифонтибус в своих заметках причислил «авар» к народам Нагорного Дагестана, наряду с аланами, черкесами и лезгинами.

Сами же аварцы назвали себя маарулалами (на аварском языке магIарулал). Происхождение слова неизвестно, и большинство исследователей считает его непереводимым этнонимом. Однако существует версия, что слово переводится как «горец» или «верховный».

Интересно, что сами аварцы так себя никогда не называли. Они либо использовали общее для всех кавказских народов слово «магIарулал», либо представлялись по названию местности или общины, в которой проживают.

Где живут

Подавляющее большинство аварцев проживает в Республике Дагестан, которая является субъектом Российской Федерации и входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Они занимают большую часть горного Дагестана, где обитали исторически. Часть аварцев живет на равнинах в Кизилюртовском, Буйнакском и Хасавюртовском районах. 28% народности проживает в городах, однако основной зоной расселения можно считать бассейны рек Аварское Койсу, Кара-Койсу и Андийское Койсу.

Значительная часть аварцев проживает в других регионах России и иностранных государствах. Среди них:

Потомки аварцев, значительно ассимилировавшиеся, однако сохранившие свою национальную идентификацию, проживают на территории Иордании, Турции и Сирии.

Хотя аварцы считали себя единым народом, они выделяли внутри общности более мелкие этнические группы, именуемые по названию места проживания. Из сохранившихся до сегодняшних дней выделяются в том числе:

Численность

В мире насчитывается более 1 миллиона представителей аварской нации. Большая часть нации находится на территории Российской Федерации: 912 000 человек. 850 000 из них проживают на своей исторической родине — в Дагестане.

Около 50 000 человек обитает в Азербайджане — это одна из крупнейших зарубежных диаспор. Диаспора аварцев в Турции насчитывает порядка 50 000 человек, однако подтвердить это документально сложно, поскольку законы страны не обязывают указывать национальную принадлежность.

Язык аварцев относится к северокавказской надсемье, выделяемой в ней нахско-дагестанской семье. В разных местностях имеются ярко выраженные диалектные различия, однако все аварцы легко понимают друг друга. Национальным языком владеет 98% народности.

Аварская письменность стала оформляться во времена исламизации региона. Она была основана на арабской графике, которую преподавали образованные служители церкви детям зажиточных аварцев. С 1927 года буквы поменяли на латинские, в это же время начали заниматься повышением уровня образования. Окончательно алфавит сформировался лишь в 1938 году: его создали на основе кириллицы.

Сегодня на аварском языке преподают в начальных школах нагорных районов Дагестана. С пятого класса преподавание ведется на русском, а аварский изучается, как дополнительный предмет. Наряду с другими национальными языками он входит в число государственных языков Республики Дагестан.

История

Первые люди появились на территории современного Дагестана еще 8 тыс. лет до н.э. в эпоху верхнего палеолита-мезолита. В неолитическую эпоху у них уже были каменные жилища, активно развивалась скотоводство, животноводство и земледелие. Считается, что предками аварцев были племена албанов, легов и гелов, которые входили в состав древнейшего государства на Восточном Кавказе — Кавказской Албании.

Период войн

В XVIII столетии над аварцами нависла новая угроза: вторжение Надир-шаха, правителя мощнейшей персидской империи, занимавшей территории от Ирака до Индии. Персидская армия быстро захватила весь Дагестан, однако сопротивление аварцев не удавалось сломить несколько лет. Итогом противостояния стала битва осенью 1741 года, продолжавшаяся 5 дней и закончившаяся победой аварцев. Потери Надир-шаха были огромны: из 52 тысяч в живых осталось лишь 27 тысяч солдат. Сражение широко описывалось в народном эпосе. Поразителен и тот факт, что армия персов использовала весь арсенал вооружения тех лет, аварцы же — лишь мушкеты и сабли.

В 1803 году Аварское ханство перестало существовать, и часть аварских территорий вошла в состав Российского Государства. Однако русские не учли свободолюбивую ментальность народа: резко обложили его налогами, стали вырубать леса и осваивать земли. В итоге произошла национально-освободительная революция, в результате которой народ вновь обрел независимость. Аварцы и другие народы Кавказа сплотились под знаменами шариата, а роль лидеров взяли на себя верховные имамы. Одним из народных героев, начавших священную войну против русских, стал Шамиль, руководивший движением 25 лет.

Со временем его популярность стала падать, и аварцы вновь вошли в состав России. Помня прошлый неудачный опыт, российские правители всячески поощряли народ, смягчали для него налоги. А специальное аварское подразделение даже входило в состав элитного караула, охранявшего покои монаршей семьи.

После революции часть кавказских народов была объединена в Дагестанскую АССР. Представители республики храбро проявили себя на полях сражений ВОВ, внесли значительный вклад в развитие промышленности и культуры республики.

Внешность

Аварцев относят к кавкасионскому антропологическому типу, который относится к балкано-кавказской расе. К основным внешним признакам этой группы относят:

Многие аварцы до сегодняшних дней сохранили внешность, не похожую на облик других кавказских народностей. Однако влияние соседних аланцев, чеченцев, лезгинов не могло не сказаться на облике аварцев. Гаплогруппы I, J1 и J2 относят предков аварцев к семитским народностям и «северным варварам», которые позже оказали значительное влияние на формирование наций хорватов и черногорцев.

Одежда

Одежда мужчин-аварцев схожа с костюмами других дагестанских народностей. Повседневный наряд состоял из простой нательной рубашки с воротником-стойкой и просторных штанов. Облик обязательно дополнял бешмет — стеганый национальный приталенный полукафтан. Широко использовалась и черкеска — более длинный кафтан приталенного типа с вырезом на груди. В качестве зимней одежды выступали бурки, овечьи шубы, в межсезонье пристегивали к бешмету подкладку. Дополняла облик папаха — высокий головной убор из меха.

Женская одежда значительно различалась в зависимости от региона: по ней можно было определить не только место жительства, но также социальный и семейный статус. Чаще всего наряд состоял из длинной просторной рубахи, скроенной из прямых кусков материи, с присборенными рукавами и округлым вырезом у шеи.

В некоторых районах его подпоясывали ярким кушаком, длина которого доходила до 3 м. Богатые аварки использовали для этого кожаный пояс с серебряными застежками, надевали поверх рубахи расклешенные шелковые накидки. Молодые девушки предпочитали ткани зеленого, синего, красного оттенка, а женщины в возрасте и замужние выбирали черные и коричневые цвета. Традиционный головной убор — чухта: чепец с мешочками для кос, поверх которого повязывали платок.

Мужчины

Мужчина занимал главенствующее положение, решал всех общественные и финансовые вопросы. Он полностью обеспечивал семью и отвечал за детей, в том числе за их воспитание, выбор невесты и будущей профессии. Голосовать имели право только мужчины, совершеннолетие наступало в 15 лет.

Женщины

Несмотря на патриархальный уклад, у аварцев не было тирании женщин, их почитали и несказанно уважали. Даже дотронуться до посторонней девушки считалось для нее позором, а изнасилование означало кровную месть, поэтому практически никогда не встречалось.

Царство женщины — дом, здесь она была главной и решала все хозяйственные вопросы, не спрашивая мнения мужа. В аварских женщинах ценили трудолюбие, покорный характер, порядочность, честность, чистоплотность, веселый нрав. Аварки отличались стройной фигурой и привлекательной внешностью, что не раз отмечали видевшие их иностранцы.

Семейный уклад

Жизнь аварцев базировалась на почитании и уважении старшего поколения. Так, невестка, приходя в дом мужа, не имела права первая заговаривать со свекрами. Обычно свекровь заводила разговор уже на следующий день, а молчание свекра могло длиться годами. Однако чаще молодые жили одни: по традиции родители мужа строили для сына новый дом и после свадьбы отправляли его жить туда.

В аварских семьях всегда существовало четкое половое разделение. Юношам и девушкам не разрешалось оставаться наедине, притрагиваться друг к другу, тесно общаться. В доме всегда была женская и мужская половина, и даже после свадьбы женщина спала и жила в одной комнате с детьми, а не с мужем. Когда мальчикам исполнялось 15 лет, они переходили жить в отцовскую спальню. Детей любили, но с детства приучали к труду и нравственности, обучали военному делу, поскольку сами аварцы считали себя народом-воином.

Жилище

Аварцы жили в домах из обработанного камня, располагавшихся скученно, что обуславливалось нехваткой места в горах и оборонительными целями. Дома были четырехугольными, одно-, двух- или трехэтажными с галереей-террасой, оборудованной для отдыха.

В некоторых селениях дом состоял из одной комнаты площадью 80-100 м2, в центре которой стоял очаг и украшенный резьбой столб, вокруг которого ели и принимали гостей. В многокомнатных домах обязательно оборудовали комнату с камином, коврами и резным диваном: здесь отдыхали и принимали гостей.

Селились аварцы родственными общинами — тухумами. Они, в свою очередь, объединялись в крупные поселения — от 30-60 дворов в высокогорье до 120-400 в предгорьях и горах. Во главе каждого села стоял старейшина, решения принимали сообща на совете. В нем участвовали все мужчины, решающие голоса были у глав тухумов.

Большая часть селений была огорожена стенами и укреплена оборонительными башнями. В центре села располагалась центральная площадь, на которой проводились общие собрания и гулянья.

Жизнь

Начиная с эпохи неолита предки аварцев активно занимались земледелием и животноводством. Большую часть стад составляли овцы, порядка 20% — крупнорогатый скот. Для подсобных нужд держали коней, коз, птицу.

Земледелие было террасное, пахотное. В высокогорье было гораздо труднее возделывать землю, чем на равнинах, и из-за ограниченной территории она ценилась выше. Из основных культур выращивали пшеницу, ячмень, рожь, просо, тыкву. В садах и огородах сажали сливы, алычу, персики, абрикосы, кукурузу, фасоль, чечевицу, бобы.

Процветали ремесла, среди которых выделялось кузнечное, ювелирное, оружейное, гончарное, ткацкое дело. Особо славились изящные ювелирные изделия из серебра и рукоделие аварских мастериц:

Особую роль в жизни аварцев занимала военная подготовка. Мальчики с раннего детства обучались бою на палках и саблях, ближнему бою, тактике. Позднее все виды тренировок перешли в направление вольной борьбы, популярной во всем Дагестане.

Культура

Аварский фольклор представлен легендами, сказками, пословицами и поговорками, а также песнями:

Все песни, кроме любовных и колыбельных, исполнялись мужчинами в один голос, напевно и проникновенно. Для аккомпанемента певцам и танцорам использовалось большое число традиционных музыкальных инструментов. Среди них:

Широко развито было искусство чеканки украшений из серебра, плетения узоров. Традиционными орнаментами и символами считали изображения волков и орлов, спиралевидные свастики, лабиринты, мальтийский кресты, солярные знаки.

Религия

До принятия христианства аварцы верили в белых и черных духов. У первых просили милости, выздоровления, удачи, а от вторых носили обереги. Тотемными животными разных этнических групп были волки, медведи и орлы. Волка называли «Божьим сторожем», уважали за его смелость, независимость и стремление жить по своим правилам. Орлов почитали за их силу и свободолюбие, и говорили, что, как орлы не улетают зимовать в теплые края, так и аварцы никогда не покинут родину.

Во время господства христианства народ придерживался православной веры. До наших дней дошли руины храмов и православных захоронений: один из хорошо сохранившихся находится у села Датуна и относится к X столетию. Сегодня большая часть аварцев исповедует ислам суннитского и шафиитского толка.

Традиции

Свадьба у аварцев всегда проходила с размахом и длилась от трех до пяти дней. Существовали следующие варианты выбора невесты:

В первый день свадьбы шумное застолье устраивали у друга жениха, и лишь на второй — в доме виновника торжества. Невесту приводили к вечеру, закутанную в ковер, и уводили в другую комнату, где она проводила вечер с подругами. На третий день родственники мужа чествовали молодоженов и дарили им подарки.

Особый обряд вхождения в новую семью существовал у невесты и назывался «обряд первой воды». На утро 3-5 дня сестры и снохи жениха давали невестке кувшин и с песнями шли вместе с ней за водой. После этого она была обязана включиться в повседневные хозяйственные дела.

Особое отношение у аварцев было к гостям: их принимали с почетом, даже если не знали цель визита. Любого незнакомца, пришедшего в аварское село, старейшина определял на постой. В доме его размещали в лучшей комнате, готовили праздничные блюда, не приставали с расспросами. Гость, в свою очередь, не должен был негативно высказываться о еде или хозяине, вставать из-за стола без спроса и проходить в женскую половину дома.

Ошибочно считать, что основной рацион аварцев занимало мясо: оно выступало лишь дополнением к другим блюдам. Основное из них — хинкал, ничем не похожий на грузинские хинкали. Блюдо состояло из крупных кусков теста, сваренных в мясном бульоне с зеленью и овощами. Во многих селениях вместо хинкала варили супы, главным из которых была чурпа на основе щавеля, фасоли или чечевицы.

В каждом доме были лепешки из тонкого теста — ботишалы. В качестве начинки использовали мясо, творог с зеленью, брынзу с приправами. Есть у аварцев и аналог пельменей: курзе. Они отличаются каплевидной формой, большим размером и обязательным защипом косичкой, который позволяет начинке не вытекать.

Известные аварцы

Известный аварец — поэт и прозаик Расул Гамзатов, сочинивший своеобразный аварский гимн: «Песню аварцев». Его произведения переведены на десятки языков, за особый вклад в культуру в 1999 году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Аварцы всегда славились отличной физической подготовкой и владением боевыми искусствами. Эти звания подтверждает боец Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион в легком весе по боям без правил UFC.