Древнерусский письменный исторический источник что это

Про славян

Письменные источники по древней истории славян

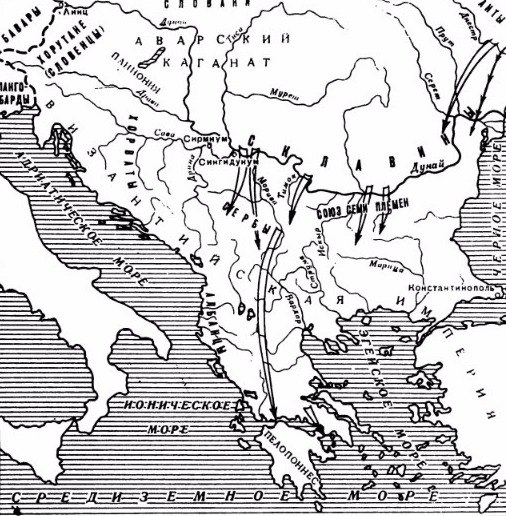

Письменные источники о древних славянах возникли у соседних народов. Это произведения византийцев, авторов Запада и писателей Востока, сами же славяне в это время своей письменности еще не имели.

Первые сведения о славянах сообщили авторы первых веков новой эры:

Эти авторы приводят сведения о географии расселения славян, называя их «венедами».

Более подробно рассказывает о славянах Иордан – автор одного из крупнейших произведений эпохи Раннего Средневековья «Гетика», написанного в VI веке.

Наиболее основательно описывали славян византийские авторы. Самым ранним из них является Приск (ок. 410-475 гг.), сочинивший «Историю», от которой до нас дошли только фрагменты, засвидетельствовавшие факт проникновения славяноязычного населения на Балканы.

Ценным дополнением к этим известиям служит «Стратегикон» Маврикия – византийского полководца, а с 582 по 602 годы императора Византии.

Продолжателем Прокопия в описании войн был Агафий Миринейский (537-582 гг.), который в труде «О царствовании Юстиниана» говорит о войнах империи, в том числе и со славянами.

Важные сведения о славянских племенах на Балканах в VI-VII веках содержатся в «Истории» Феофилакта Симокатrы (80-е годы VI в.-VII в.).

Крупным византийским историком был император Константин Багрянородный (908-959 гг.), оставивший два важнейших сочинения: «О фемах» и «О народах» («Об управлении империей»). Здесь содержатся важные сведения о западных славянах, о русских и особенно о южных славянах – сербах и хорватах. Автор дает подробный исторический и географический очерк истории хорватов и сербов со времени их прихода на Балканский полуостров в VI веке и расселения на территории бывшей римской провинции Далмации.

Сведения о славянах имеются также в «Церковной истории Иоанна Эфесского» (VI век), «Хронографии» Феофана Исповедника (IX век), «Истории» Льва Диакона (Х в.) и сочинениях других византийских авторов.

Упоминали о славянах и западные источники: «Хроника» так называемого Фредегара (VII век), «История лангобардов» Павла Диакона (VIII век) и другие.

Из арабских же авторов необходимо особо отметить Ибрагима ибн Якуба (Х век).

Письменные источники о славянах повествуют главным образом о внешних событиях славянской истории – о ходе и тактике ведения военных действий, о военном устройстве в целом, об отношениях славян с другими народами. Что же касается внутренней жизни славян – хозяйства, быта, культуры, – то о них можно судить на основании археологических данных. Этногенез славян представляет собой длительный процесс, в который были вовлечены как славянские, так и неславянские компоненты.

История южных и западных славян: 1 том. Под ред. Г.Ф. Матвеева и З.С Ненашевой. М.: Изд-во МГУ, 2001 г.

Источники по истории Древнерусского государства

Источники по истории Древнерусского государства — первые достоверные данные письменных источников о существовании некой руси — будь то только народ (племя) или политическое образование. Они позволяют уже вести предметный разговор о древнерусской государственности или, по крайней мере, о её генезисе (зарождении, формировании, появлении отдельных элементов). Эти данные относятся к 830-м гг. Материалы археологических раскопок свидетельствуют о том, что принципиальные перемены (в хозяйстве, общественной организации и т. д.) у населения Восточно-Европейской (Русской) равнины произошли в конце VIII— IX в. По-видимому, это хронологическое совпадение не случайно.

Содержание

Древнерусские летописи [ править ]

Повесть временных лет [ править ]

Одна из главных трудностей в исследовании начальной истории Руси состоит в том, что мы вынуждены смотреть на эту историю через призму раннего летописания, и прежде всего «Повести временных лет» (далее — ПВЛ). ПВЛ — единственный источник сравнительно древнего происхождения, который даёт связное и довольно подробное изложение истории Руси с середины IX до начала XII в. Именно на информации ПВЛ и других ранних летописей построено большинство бытующих в историографии концепций древнерусской государственности. Однако можно ли доверять этой информации? А если да, то в какой степени?

Древнерусские летописи донесли до нас тексты, которые на разных этапах их бытования в древнерусской книжности претерпели редакторскую правку (иногда очень значительную). Так, ПВЛ, созданная в начале XII в., дошла до нас в летописных списках, самый ранний из которых — Лаврентьевская летопись — датируется 1377 г. Другой древнейший список — Ипатьевская летопись — датируется 1420-ми гг., и в нём ПВЛ представлена в другой редакции. Выходит, между написанием ПВЛ и созданием древнейших манускриптов, в которых мы видим её сегодня, прошло два с половиной и даже более трёх столетий.

В ПВЛ описаны события по истории Руси конца IX — середины X в., то есть произошедшие за полтора-два столетия до создания этого летописного свода. Следовательно, в описании этих событий в ПВЛ надо подозревать и легендарность, и всякого рода ошибки и неточности.

Кроме того, летописцы, в том числе и автор (или авторы) ПВЛ, не только зависели от тех источников информации, которые были в их распоряжении, но и руководствовались политическими пристрастиями, идеологическими соображениями, личными интересами, наконец, картиной мира, свойственной тому времени. Нужно также учитывать, что летописцы придерживались ярко выраженной княжеско-династической точки зрения. Цель их работы состояла в демонстрации избранности одной династии (Рюриковичей), которой было предопределено свыше править «Русской землёй».

Текстологический анализ Повести временных лет [ править ]

Сложности в интерпретации данных начального летописания были осознаны ещё в историографии конца XIX — начала XX в. Большую роль в этом сыграли труды выдающегося лингвиста и исследователя древнерусской литературы А. А. Шахматова, убедительно показавшего, с одной стороны, тенденциозность летописания, а с другой — весьма непростую историю самих текстов летописей. Ученик Шахматова М. Д. Присёлков предпринял попытку в изучении древнейшей истории Руси опереться на источники, по времени создания более близкие к засвидетельствованным в них фактах и независимые от ПВЛ. Он прямо указывал, что ПВЛ и «предшествующие ей летописные своды» в повествовании истории до начала XI в. — «источник искусственный и малонадёжный», и ставил своей задачей «положить в основу изложения» источники, «современные событиям», «проверяя факты и построение «Повести [временных лет]» их данными». После работ Шахматова любое исследование по истории Древней Руси опирается на его выводы. Учёный заложил основы древнерусской текстологии как науки.

Подход Присёлкова имеет сторонников в современной историографии, в том числе и весьма радикальных, которые сознательно почти полностью абстрагируются от летописей в изложении древнейшей истории Руси. Но всё-таки большинство исследователей не отказываются полностью от летописей как источника по истории Руси IX—XI вв. Важно только понимать особенности этого источника и, прежде всего, иметь в виду сложную текстологию начального летописания.

Главные достижения в изучении раннего летописания связаны с именем А. А. Шахматова. К реконструкции его истории учёный пришёл через глубокое и всестороннее исследование максимально доступного количества сохранившихся летописей и воссоздание вообще всей истории древнерусского летописания вплоть до позднейших его этапов в XVI—XVII вв. Метод Шахматова заключался в системности и последовательности текстологического анализа.

Итоговые и важнейшие заключения Шахматова применительно к раннему русскому летописанию можно свести к трём положениям. Исследователь убедительно показал, что ПВЛ дошла до нас в разных версиях и что эти версии отражают несколько её редакций. Шахматов датировал Первую редакцию летописного свода 1111 г., Вторую — 1116 г., Третью — 1118 г. Первая редакция ПВЛ, по мнению учёного, не сохранилась. Вторая редакция сохранилась в Лаврентьевской, Радзивиловской и Московской Академической летописях, Третья — в Ипатьевской летописи, представленной несколькими списками. К редакции Лаврентьевской летописи очень близка была, по всей видимости, ПВЛ в Троицкой летописи, которая сгорела в московском пожаре 1812 г., но которая поддаётся частичной реконструкции.

«Начальный» летописный свод [ править ]

Кроме того, Шахматов обосновал идею, что ПВЛ — это более поздний этап летописания по сравнению с летописным сводом, который был создан в 1090-е гг. в Киеве и отразился в начальной части Новгородской летописи младшего извода (известной в нескольких списках). Этот свод он условно назвал «Начальным». Также исследователь утверждал, что существовали и другие этапы летописания, предшествующие «Начальному своду». Начало древнерусского летописания Шахматов относил ко времени киевского правления Ярослава Мудрого, выделяя так называемый «Древнейший Киевский свод 1039 г.».

Несмотря на критику идей А. А. Шахматова, которая началась ещё при жизни учёного, его идеи получили многостороннее развитие в работах других исследователей (М. Д. Присёлков, А. Н. Насонов, М. Н. Тихомиров, Л. В. Черепнин, Д. С. Лихачёв, Я. С. Лурье, О. В. Творогов и др.). По-новому аргументированы и подкреплены эти идеи были в работах филолога А. А. Гиппиуса, который ставит целью «стратификацию» текста начального летописания (то есть выделение в нём разных хронологическо-редакционных «слоёв») на основе сочетания методов традиционной текстологии и лингвистического анализа, направленного на выявление языковой разнородности летописных текстов.

«Поздние» летописи [ править ]

Стоит оговориться о так называемых «поздних» летописях, прежде всего Никоновской летописи, и уникальных сообщениях В. Н. Татищева. В литературе сведения из этих источников часто используются, потому что они дополняют — иногда в деталях, а иногда в целых рассказах — хрестоматийные известия ПВЛ. Можно понять желание авторов, увлёкшихся древнейшей историей Руси, разнообразить своё повествование «неожиданными находками» в «редких» и «малоизвестных» источниках. Однако надо указать, что, во-первых, все эти «малоизвестные» сведения очень хорошо и давно известны специалистам и, во-вторых, невнимание специалистов к ним объясняется просто тем, что они недостоверны — это либо ошибки, либо выдумки писателей того времени, которое очень далеко отстояло от той эпохи, которую они описывали.

Письменные памятники иностранного происхождения [ править ]

Важнейшее значение для суждений о складывании древнерусской государственности имеют источники двух видов — свидетельства иностранного происхождения и археологические данные. Они не только позволяют скорректировать летописные сообщения, но в целом ряде случаев (в особенности относительно древнейшей истории руси в IX—X вв.) дают информацию, отсутствующую в летописях и других древнерусских источниках.

Русь появляется на исторической арене в IX в. Первые письменные свидетельства о существовании руси, относящиеся к этому времени, происходят не от неё самой (так как письменности у руси ещё не было), а от её соседей, письменностью уже обладавших. Эти свидетельства происходят из Восточнофранкского королевства (с территории будущей Германии), Византии и Арабского халифата. Их информация имеет исключительную ценность, потому что она аутентична, то есть более или менее современна упомянутым явлениям и событиям (а не была составлена позднее, как, например, летописные рассказы).

Иностранные источники имеют большое значение и при изучении истории Древней Руси X — начала XI в. В ряду этих источников на первом месте стоят византийские тексты — хроники разных авторов, а также трактаты византийского императора Константина VII Багрянородного (913—959) «О церемониях» и «Об управлении империей». Важнейшим среди арабско-персидских текстов является рассказ путешественника ибн Фадлана, который в 922 г. с дипломатической миссией посетил Волжскую Булгарию. По итогам своей поездки он составил «Записку», которая, помимо прочего, содержала и описание русов (их арабский путешественник видел в Булгарии). Среди западноевропейских источников следует упомянуть свидетельства Лиутпранда Кремонского о русах и рассказ Титмара Мерзебургского об усобице, начавшейся после смерти киевского князя Владимира Святославича в 1015 г. Некоторые данные по истории Руси X в. представлены также в источниках скандинавского и хазарского происхождения.

Русско-византийские договоры [ править ]

В X в. появляются первые письменные данные, возникшие первоначально вне древнерусской письменной культуры, но связанные непосредственно с самой русью и вошедшие позднее в круг древнерусских памятников. Это договоры, заключённые Русью с Византией в 911, 944 и 971 гг. Их сведения чрезвычайно важны для корректировки летописных данных, поскольку восходят к более раннему времени, чем летописи. Договоры являются юридическими документами и по сравнению с летописью представляют собой исторический памятник иного рода.

Договоры дошли до нас в составе ПВЛ в виде переводов с греческого языка. В разных летописных списках, включающих ПВЛ, есть пропуски в текстах договоров или расхождения в передаче отдельных слов и выражений. Реконструкция оригинального текста договоров на церковнославянском (или древнерусском) языке и (как следующий этап) их греческого оригинала — это актуальная научная задача, пока далёкая от разрешения. Когда был сделан перевод договоров с греческого языка? Вопрос спорный и неясный; датировки колеблются от времени составления самих договоров до включения их в состав в ПВЛ (то есть от X до начала XII в.). Помимо вышеперечисленных договоров, ПВЛ называет и ещё один — договор 907 г. А. А. Шахматов считал его искусственно составленным летописцами. Некоторые современные исследователи полагают, что текст договора 907 г. является попавшей не на своё место частью русско-византийского договора 911 г.

Археологические исследования [ править ]

В последние десятилетия в дискуссиях о ранней истории Руси всё большее значение приобретают данные археологических исследований. С одной стороны, это связано с наличием обширного археологического материала, накопившегося в России с середины XIX в., а с другой — скудость и неоднозначность (а порой исчерпанность) сведений письменных источников заставляет историков обращаться к данным археологии в надежде обрести надёжную основу достоверных фактов.

Археологические культуры [ править ]

Разумеется, возможности археологии далеко не безграничны. На некоторые вопросы остатки материальной культуры человека просто не могут дать ответа (например, о правовых установлениях, властных институтах и др.). Ранее исследователи пытались напрямую связать археологические культуры и артефакты с племенами и народами. Сегодня выяснилось, что в установлении такого рода связей надо быть очень осторожными. Иногда корреляция между теми или иными объектами материальной культуры и этническими границами, действительно, есть (например, разные формы височных колец, распространённых у восточных славян, соответствуют их разным группам), но часто она отсутствует, и, например, ареал распространения той или иной археологической культуры не совпадает с этнической картой, реконструируемой по письменным данным. Этническая (само-)идентификация может быть не связана или связана очень опосредованно с внешнепредметными чертами и характеристиками, которые фиксируются археологически. К этому следует добавить неточность и размытость датировок, которые, как правило, дают археологи. Абсолютные датировки возможны только в случае наличия органических остатков (впрочем, и эти датировки приблизительны). Дендрохронология обеспечивает точность, но соответствующие методы и дендрохронологические шкалы разработаны лишь для отдельных памятников (в рамках Древней Руси только для Великого Новгорода).

К сожалению, относительно Древней Руси не так много работ, где бы обобщался археологический материал, которым располагает наука. Среди них можно выделить одну коллективную работу, цикл трудов В. В. Седова, а также сборник статей разных авторов, подготовленный Институтом археологии РАН, дающий широкую археологическую панораму материалов и дискуссий об образовании Древнерусского государства.

Городища и селища [ править ]

В последнее время всё более интенсивно исследуются не только крупные центры городского типа и могильники, но и небольшие селища и городища и экологический ландшафт. Эти исследования позволяют представить себе систему расселения в целом и её динамику, миграционные процессы, связь городов и округи, динамику хозяйственного освоения территории, объединённой позднее властью Рюриковичей. Подтверждён и уточнён тезис о расширении сельскохозяйственного производства и подъёме сельских областей в IX и особенно X в. Благоприятные климатические изменения, несомненно, способствовали этому росту. Современные палеогеографические исследования определяют эту эпоху как малый климатический оптимум, когда среднегодовые температуры были выше современных примерно на 1°C.

Погребальные памятники [ править ]

Традиционно много внимания археологи уделяют погребальным памятникам, и прежде всего выдающимся по своим размерам насыпям — курганам и сопкам. Большую информативность имеют для историков клады с различными ценностями, и прежде всего монетами. Клады свидетельствуют не только об уровне экономического благосостояния и товарного хозяйства, но, главное, о путях распространения богатства, а значит, торговли и коммуникации. Эпоха конца VIII—X в. выделяется широкомасштабным притоком арабской (куфической) серебряной монеты — дирхемов. Учёные после обработки открытых к концу XX в. монет пришли к выводу, что в X в., период наиболее интенсивного поступления куфической монеты из Азии, на Русь и в Северную Европу поступало ежегодно около 3750 кг серебра, что равняется 1 250 000 целиковых дирхемов.

В целом археологи выделяют «период IX—X вв. как эпоху, объединённую многими общими явлениями в культуре. С точки зрения археологии очевидно, что при всём разнообразии культурных традиций различных областей формирующегося государства, в этой культуре много общего: её объединяет общая простота бытового уклада, известный архаизм (господство лепной керамики в большинстве областей, скромный набор украшений в костюме основной части населения) и присутствие престижных вещей: дорогих украшений, бытовых вещей и предметов вооружения, значительная часть которых представляет собой импорты. При этом элементы престижной «дружинной» культуры малозаметны в археологических комплексах IX в., но ярко представлены в древностях следующего столетия, главным образом второй его половины».

Этот вывод подтверждает выбранные хронологические рамки для рассмотрения вопроса об образовании Древнерусского государства и даёт опору для исторических дискуссий.

ДРЕВНЕРУССКИЕ ИСТОЧНИКИ

ДРЕВНЕРУССКИЕ ИСТОЧНИКИ

Вся древняя русская литература, вплоть до XVII века, отличалась глубоким историзмом. Литература уходила корнями в ту землю, которую занимал и веками осваивал русский народ. Литература и Русская земля, литература и русская история были теснейшим образом связаны. Литература была одним из способов освоения окружающего человека мира.

Недаром автор похвалы книгам и Ярославу Мудрому писал в летописи: «Се бо суть рекы, напояющие вселенную…», а князя Владимира I сравнивал с земледельцем, вспахавшим землю, Ярослава же с сеятелем, «насеявшим» землю «книжными словесы». Писание книг — это возделывание земли, и мы уже знаем какой — Русской, населенной русским «языком» — русским народом. И подобно труду земледельца переписка книг была на Руси извечно «святым» делом. Тут и там бросались в землю ростки жизни, зерна, которые предстояло пожинать будущим поколениям.

И вот, потому что переписывание книг — святое дело, книги могли быть только на самые важные темы. Все они в той или иной мере представляли «учение книжное». Литература не носила развлекательного характера, она была школой, а ее отдельные произведения в той или иной мере поучениями.

XI-XII века

lsvsx

lsvsx

Всё совершенно иначе!

Истина где-то посередине. Так давайте подгребать к ней не теряя достоинства.

Глава I. ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ

При рассмотрении вопроса о древнейшей истории Руси, по нашему мнению, надо исходить из следующих двух очень важных моментов, которые напрямую влияют на построение истории древних русов, и как следствие на наше правильное восприятие этой истории.

Первое, «Повесть временных лет» не является аутентичным документом и не может рассматриваться в качестве основного источника по истории древней Руси. Это намеренно сфабрикованный «авторами» документ, который к тому же впоследствие был явно отредактирован.

Второе, непосредственная история русов начинается 4500 лет назад, когда на Русской равнине в результате мутации возник новый гаплотип, идентификатор родовой принадлежности мужчины, который на данный момент имеют до 70% всего мужского населения России, Украины и Белоруссии. Имея это в виду, постараемся далее с определенной долей вероятности, конечно же (истина не достижима), показать читателю реальную историю наших предков, которая будет базироваться на достаточном количестве исторических фактов. Необходимые сведения возьмем из выделенных нами исторических источников. В качестве таковых источников еще раз отметим: «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске», Иоакимовская летопись, «Велесова книга», «Родословная славяно-русского народа, его царей, старейшин и князей от прародителя Ноя до Великого князя Рюрика и князей Ростовских», «Сказы Захарихи», «Будинский Изборник».

В данной главе представим каждый из этих источников, чтобы читателю было понятно происхождение самого источника, из чего он мог бы уже сам определиться со своим отношением к излагаемым там фактам и в конечном итоге к самому источнику. Подробное историческое содержание источников было представлено в одной из работ «О древнейшей истории России». Итак.

«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске»

Историки предполагают, что «Сказание. » было составлено основателемсибирского летописания митрополитом Киприаном (1626—1634 гг.), хотя версии о миграционных передвижениях Словена и Руса, их взаимоотношениях были известны еще задолго до XVII века. Так, арабо-персидские авторы с XII века приводили сказания о русах и славянах с упоминанием имен Рус и Славянин. Иногда средневековые авторы ретроспективно связывали русов с более ранними событиями до VII века. Ещё с XIV векав западнославянском эпосе фигурируют Чех, Лех и Рус (Мех).

Рассказывается о различных эпизодах истории славян, в частности, о Грамоте русским князьям от Александра Македонского, о посещении Руси апостолом Андреем, войнах с уграми, правлении князя Гостомысла и призвании варягов. Исходя из перечисленного, летопись представляет несомненный интерес и требует к себе повышенного внимания для ее изучения.

«Сказание…» было широко распространено в русском государстве в XVII—XVIII веках, его пересказ или сходная информация содержится в Новгородском летописце, у М.Ломоносова, В.Татищева и других. Частично используют сказание «Летопись, сказующая деяния от начала мира бытия до Рождества Христова» св. Дмитрия Ростовского и приписываемая Феофану Прокоповичу «Подробная летопись от начала России до Полтавской Баталии». Сведения о Словене и Русе имеются и в «Велесовой книге».

В.Татищев, работая над сочинением полной и ясной древней истории страны, выискивал для этого всюду манускрипты для списания или прочтения. В том числе, он просил ближнего своего свойственника Мелхиседека Борщова (который по многим монастырям игуменом был, наконец, архимандритом Бизюкова монастыря стал), чтобы

дал он сообщил, где какие древние истории в книгохранительницах находятся, а если в Бизюкове монастыре есть, то чтоб прислал ему для просмотра. В.Татищев знал, что свойственник в книгах мало разбирался и мало охоты к ним имел. На просьбу В.Татищева М.Борщов отреагировал следующим образом: «По желанию вашему древних историй я никаких здесь не имею, хотя в Успенском Старицком и Отрочем Тверском монастырях и в других, где я прежде был, старых книг письменных есть немало, да какие, подлинно не знаю, из-за того что описей им нет и мне их ныне достать и к вам послать невозможно, разве впредь где достать случай иметь буду. А ныне монах Вениамин, который о собрании русской истории трудился, по многим монастырям и домам ездя, немало книг русских и польских собрал. Я его просил, чтоб из русских старинных книг хоть одну для посылки к вам прислал, и я ему обещал залог дать для верности, да он отговорился, что послать не может, а обещал сам к вам заехать, если его болезнь не удержит; я ему на то обещал за подводы и харч заплатить. Однако ж он не поехал, сказав, что за старостию и болезнию ехать не может, а прислал три тетради, которые при сем посланы, и прошу оные, не медля, мне возвратить, чтоб ему отдать».

В.Татищев был уверен, что тот монах сам сего не сочинил, да и сочинить так довольно сложно было, ибо требовалось для этого много древних книг прочитать и в языке греческом искусным быть. К тому же многое в этой летописи находилось, чего ни в одном из древних Несторовых манускриптов не было, а было в Прологах и польских историях, которые, как М.Стрыйковский говорил, из русских сочинены были. Сам автор сильно сожалел, что разные древние истории в разных руках находились, от чего многое от всеобщего ведения оставалось в сокрытии. Иоакимовское сказание, переданное В.Татищевым, всего лишь краткая страница нашей истории, но историк был уверен, «что это хоть и первый шаг к изъяснению древности и Нестора темного сказания, но может послужить многим, пока полнейшая тех времен история не отыщется, чтобы остающиеся неясные моменты разъяснить и пополнить».

Все сведения об истории текста до момента публикации исходят от эмигранта, автора художественных произведений и сочинений по славянскому фольклору Ю.Миролюбова. Отметим особо, большую роль в судьбе «Велесовой книги» С.Лесного, профессора биологии в Канберрском университете в Австралии. Он получил от Ю.Миролюбова тексты некоторых дощечек, не печатанные в журнале «Жар-птице», и опубликовал их. Ему же принадлежит первый перевод некоторых дощечек и обширный пересказ содержания «Велесовой книги». На текущий момент есть три основных источника, содержащих тексты дощечек: машинопись Ю.Миролюбова, публикации в «Жар-птице», публикация в книге С.Лесного «Влесова книга». В дальнейших многочисленных изданиях текст памятника значительно менялся в зависимости от уровня перевода текста по сравнению с публикациями в «Жар-птице» и у С.Лесного. «Велесова книга» излагает историю восточных славян, именуемых русичами, от легендарных праотцов до появления варягов на Руси. Собственно история излагается непоследовательно. География представлена в расплывчатых границах, соединяя

отдалённые друг от друга местности. Большую часть текстов занимает прославление богов, перечисляются языческие боги. В целом книга дает огромные знания о жизни русского племени.

«Велесова книга» представляет собой сборник языческих поверий, обычаев и летописных фрагментов по истории славянских племен с ХII в. до н.э. до последней четверти IX в. н.э. Этот период отечественной истории скудно отражен в письменных источниках, что привлекает особый интерес к «Велесовой книге». Книга посвящена одному из главных языческих славянских богов – Велесу. Сама книга как бы заповедь наших пращуров, передача нам потомкам опыта наших отцов, который основывается в первую очередь на их сложной и кровавой судьбе, что непосредственно связано с их историей. В 2015 году проведена экспертиза «Велесовой книги» группой ученых под руководством А.Клесова. На основе результатов работы этой группы выпущена книга «Экспертиза Велесовой книги», в трех томах, где изложены все аспекты анализа аутентичности «Велесовой книги». Исследование однозначно показало подлинность летописи, ее большое значение, как великого памятника древнерусской истории и литературы. Любой может познакомиться с данным изданием.

В 2016 году нами подготовлена рукопись «История Русичей по Велесовой книге», в которой, базируясь на положительных результатах обозначенной экспертизы в пользу подлинности ВК, мы несколько дополнили ту работу, конкретно продемонстрировав и связав исторические сведения «Велесовой книги» с известными науке историческими

реалиями, и высветили тем самым древнейшую часть тысячелетней истории наших пращуров, сформировавших свою культуру, мировоззрение, государственность задолго до призвания Рюрика в Новгород.

«Родословная славяно-русского народа, его царей, старейшин и князей от прародителя Ноя до Великого князя Рюрика и князей Ростовских».

Ю.Яхонтова в своей книге «Летопись славян-россов» проанализировал сведения, изложенных в рукописи 19 века крестьянина А.Артынова «Родословная славяно-русского народа, его царей, старейшин и князей от прародителя Ноя до Великого князя Рюрика и князей Ростовских» (далее Летопись). Ю.Яхонтову удалось убедительно доказать достоверность и подлинность рукописных сведений, изложенных А.Артыновым, которые тот переписал из несохранившихся древнейших исторических источников. Ю. Яхонтов провел скрупулезный анализ и сопоставление этих сведений с данными исторических источников, материалами и исследованиями по истории, археологии, антропологии, лингвистике, топонимике, этнографии и других наук. В книге дана постолетняя хронология событий, связанных с племенем русов на протяжении четырех слишним тысячелетий, т.е. с древнейших времен до призвания Рюрика.

Ю.Яхонтов обнаружил ценнейший исторический материал – рукопись А.Артынова с удивительным названием «Родословная славяно-русского народа, его царей, старейшин и князей от прародителя Ноя до Великого князя Рюрика и князей Ростовских», работая в архиве Государственного музея-заповедника Ростовского кремля. В рукописи

пересказывалось современным для 19 века языком история славян с такими подробностями, знать которые человек, живущий в то время, просто не мог. Анализ этих сведений показал, что они не могли быть придуманы не только не слишком образованным крестьянином, но и любым ученым того времени. В рукописи А.Артынова излагается история русов со времен Всемирного потопа в четком хронологическом порядке. В ней приведена общая родословные русских старейшин и князей от Ноя до Рюрика (старшая ветвь русских князей) и ростовских князей до современников Рюрика (младшая ветвь).

Эта родословная представляет исключительный научный интерес, являясь единственным в мире подобным источником. Ю.Яхонтов работал 9 лет над анализом представленных А.Артыновым сведений. Он поставил задачу перепроверить и подтвердить правдивость сведений А.Артынова, который донес до нас древнюю историю наших предков. Пытливый и любящий свой край крестьянин имел неизвестные древние рукописи, переписал их и сделал то, что не сумели сделать профессиональные историки, его современники. Правдивость сведений рукописи, по мнению Ю.Яхонтова, подтверждается и личностью самого крестьянина, который был бесхитростным, честным и глубоко религиозным человеком.

В своем исследовании рукописи А.Артынова автор решил следующие основные задачи. Оценил сведения, изложенные в рукописи, с позиций современных достижений науки и доказал их достоверность. Исследовал узловые вопросы славянской истории и представил решение этих вопросов согласно историческим источникам, археологическим и антропологическим материалам, данным лингвистики, топонимики и этнографии. На базе проведенных исследований разработал основные положения концепции истории славян с древнейших времен. Автор блестяще провел свое исследование и доказал, что рукопись А.Артынова является достоверным историческим источником и на базе этого сформировал свою версию истории славянства.

В литературное наследие Ю.Миролюбова входят так называемые «Сказы Захарихи», являющиеся той частью устных преданий, которые пели и рассказывали людям кобзари, гусельщики-велесовичи, домрачеи и лирники. В «Сказании про Адагуцаря» прямо говорится об этом: «Только мы, старые спиваки, ещё помним и рассказываем про стародавнюю Русь, да про житьё-бытьё наших Пращуров». Видимо, со слов таких «спиваков», передаваемых из поколения в поколение, и были записаны настоящие Сказы, собранные впоследствии Ю.Миролюбовым. Сказы передавались в устной форме. Это наше наследие, как те же самые сказки и былины, которое нельзя отвергать, его надо изучать и исследовать. Что собственно и делал Ю.Миролюбов, собирая народный фольклер, куда он относил и Сказы и огромное количество небольших мастерски написанных им зарисовок по народным преданиям. Ю.Миролюбов был увлечен своей работой, целенаправленно ей занимался, собирая и записывая устный фольклерный материал. Ю.Миролюбов сумел этот материал собрать и обработать.

Представим и проанализируем Сказы в отдельной главе, так как полагаем, что они могут дать нам много важных исторических сведений и вызвать определенный интерес у нашего читателя.

Академик Ю.Бегунов высоко оценил значение работы Н.Кучанского и В.Савченко, которые сохранили для нас и перевели текст «Будинского Изборника». На основании этих сведений академик Ю. Бегунова издал книгу «Будинский изборник IX-XIV вв.

Арамейская библия и Аскольдова летопись». Это одна из последних работ Ю.Бегунова. В книге описана история образования и развития в V – XI веках древнерусского государства в двух его регионах: южном (Киевском) и северном (Новгородском) и, что особенно ценно, родословные царских и княжеских родов с древнейших времен.

В архиве Н.Кучанского имеются копии расписок, которые дали монахи при получении распоряжений, связанных с подготовкой материалов, вошедших в сборник «Будинский Изборник» (перевод):

1. Великий хакан русский Андрий, названный Гордир, дал в обитель этот сверток родословий имен князей и родов словенских и русских и повелел предстателю и наставнику Феофану с монахами этот сверток править и написать рядом с числами начала и окончания князей и их родов ради поучения княжича Борислава, о деяниях же писать отцов и прадедов их, которые трудились ради Руси и словен и о жизни их ради, и соединить учения о древних народах и пределах, также и о сотворении мира нашего. Аминь. С честью принял этот сверток и с ларцем же в год 6358 (850)-й, июня 19-го дня. Библиотекарь обители книг хартофилакс Грихориос

2. Великий каган русский Николай, нареченный Аскольдом, вторично отдает в Печерскую обитель родословие колена князя словенского и деда его Гардмунда (Гостомысл, прмеч. автора), который умер в год 860-й от РХ в Хольмгарде Словенском, и повелевает монахам печерским, которые работают над книгами и рукописями, подготовить добрый свиток о родословиях князей словенских и их деяниях и сверить с древними рукописями от начала рода словенского.

Это родословие отдано в обитель Печерскую, которая в Киеве, в год 860-й от РХ, октября 27-го дня, а принял его младший библиотекарь Никос, писец и иеромонах в Печерской обители.

В виду уникальности данного источника полагаем целесообразным представить его в развернутом виде в отдельных главах исследования. Считаем, что сведения из БИ смогут соединить имеющуюся разноликую информацию из других источников, и тем самым развернуто продемонстрировать нам всем часть реальной жизни древних русов – наших далеких предков.

lsvsx

lsvsx