Друкарь книг пред тем невиданных что означает

«Апостол» Ивана Федорова, или «Друкарь книг, пред тым невиданных»

19 апреля 1563 года повелением Ивана Васильевича IV и благословением митрополита всея Руси Макария началась издательская и типографская работа над рукописью книги «Апостол». Она вышла из печати 1 марта 1564 года, и Иван Федоров с Петром Мстиславцем вошли в историю как русские первопечатники.

В марте в Российской государственной библиотеке (РГБ) прошла международная научная конференция, посвященная 450-летию издания «Апостола» Ивана Федорова и началу славянского книгопечатания.

Форум собрал ученых из Белоруссии, Украины, Великобритании, Литвы, а также из нескольких российских регионов, от Москвы до Новосибирска. Более подробно о конференции можно ознакомиться на сайте РГБ.

Всего на конференции прозвучало сорок докладов, и одним из докладчиков была заведующая отделом рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета, кандидат исторических наук Эльмира Амерханова. Мы встретились с Эльмирой Исхаковной и попросили ее рассказать о хранящемся в фонде университетской библиотеки «Апостоле» Ивана Федорова.

Путь из крестьянской библиотеки в университетскую

‑ Эльмира Исхаковна, правда ли, что эта книга, вышедшая, как утверждается в источниках, огромным, до полутора тысяч, тиражом, является единственным дошедшим до нас экземпляром в регионе, для распространения в котором она и создавалась?

‑ По факту, это так. Сведений о распространении на территории бывшего Казанского ханства печатных экземпляров «Апостола» у нас нет. Сохранившиеся писцовые описания 1566-1567 годов были составлены вскоре после выхода в свет «Апостола» и, вероятно, в них еще не успели зафиксировать появление его экземпляров в соборах и церквях Казани и Свияжска. Да, в писцовых книгах присутствуют указания на наличие во всех крупных соборах и церквях «Апостолов» «тетр в десть» или «тетр в полдесть», но без указания «печатный».

‑ То есть эта книга была в хождении, но в рукописных экземплярах?

‑ Да. Самое раннее упоминание о наличии печатного «Апостола» на территории Среднего Поволжья относится к 1614 году ‑ в Описи Свияжского Богородицкого монастыря был обозначен «Апостол печатный в десть на бумаге, в коже», причем он возглавлял список остальных рукописных «Апостолов».

‑ А как и когда экземпляр «Апостола» попал в Казанский университет?

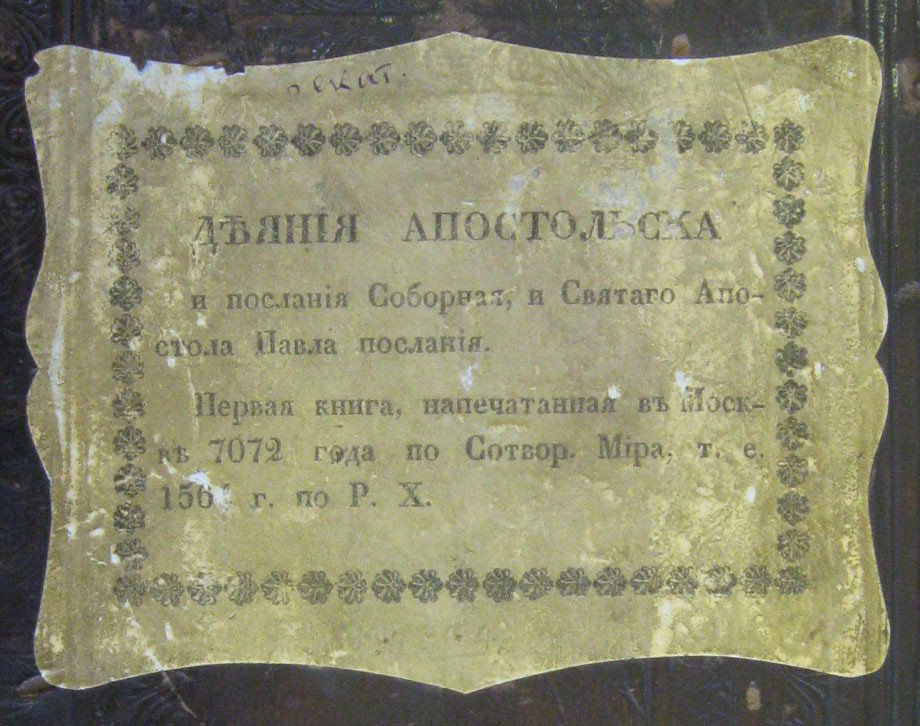

‑ Появление «Апостола» в книжном собрании университета связано с деятельностью Н.И.Лобачевского в должности библиотекаря Казанского университета. Известно, что великий ученый совмещал эту службу с постом ректора с 1827 года и поэтому подписывался «Ректор и библиотекарь университета». Именно такая подпись завершает лично им составленное преставление в Совет университета от 25 октября 1829 года, в котором он пишет: «Честь имею представить Совету, по благоугодности оному будет приобретено для университета книги, предлагаемые к покупке вятским крестьянином Иваном Никоновым. Первая из них есть Деяния Апостольска и послания соборная и Святого Апостола Павла послания…» Николай Иванович Лобачевский высоко отозвался об этом издании: «Книга сия, будучи первою, напечатанною в Москве, важна для библиотеки университета, как памятник типографского искусства того времени».

‑ Значит, первая печатная книга России стоила достаточно дешево, чтобы оказаться в библиотеке крестьянина Ивана Никонова?

‑ Это совсем не так. Происхождение экземпляра «Апостола», оказавшегося в его руках, довольно трудно выявить. Вполне логичное предположение, что он мог быть связан со старообрядцами, остается догадкой. Тем более, что вместе с «Апостолом» Никонов принес в библиотеку еще одну книгу, оказавшуюся конволютом из трех греко-латинских лексиконов, первый из которых вышел в Москве в 1810 году.

Что касается стоимости раритета на тот момент времени (то есть в 1829 году), то сам Лобачевский оценил экземпляр «Апостола» в 45 рублей серебром по курсу. Эта сумма в «Документальном каталоге библиотеки императорского Казанского университета», являвшемся инвентарной книгой, была определена в 40 рублей. Деньги (и немалые, за 45 целковых можно было что купить? В конце предыдущего века, например, крепостного) были вскоре выплачены владельцу такой огромной редкости. Для сравнения: конволют был оценен в 5 рублей серебром и включен в состав студенческой библиотеки. Исходя из этого факта, можно сделать вывод, что Иван Никонов имел в собственности не только религиозные книги, но и другие вполне светские издания. Владельческие записи, которые сохранились в казанском экземпляре «Апостола», также не дают какого-либо точного указания на историю его бытования.

Впервые наличие «Апостола» Ивана Федорова и Петра Мстиславца в университетском фонде было упомянуто в «Отчете» университета за 1827-1844 гг., где в разделе «Библиографические редкости» полностью воспроизведено описание этой книги, сделанное Н.И.Лобачевским. Историк библиотеки А.И.Артемьев также упомянул среди книжных сокровищ, хранящихся в особом шкафу, экземпляр «Апостола». Следующее по времени указание встречается в «Списке рукописей и редких книг, хранящихся при библиотеке Императорского Казанского университета в особом помещении. На 1-е декабря 1903 года».

‑ Насколько помнится, широкой публике тоже сообщалось о наличии в университетской библиотеке печатного «Апостола»…

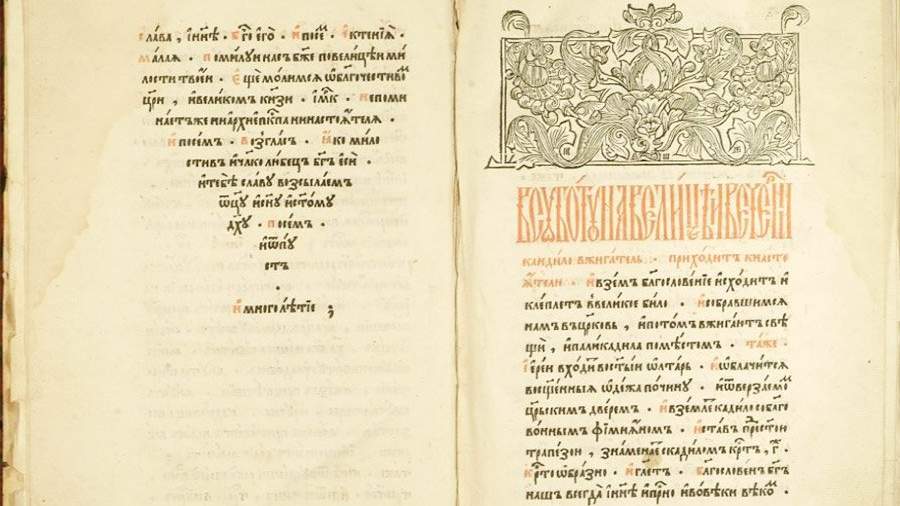

‑ Да, в более поздних изданиях по истории библиотеки сюжет появления экземпляра «Апостола» в фондах Казанского университета был представлен неоднократно. Вячеслав Васильевич Аристов, который заведовал отделом рукописей и редких книг с 1965 по 1982 годы, опубликовал в 1976 году в газете «Советская Татария» статью под названием «Из крестьянской библиотеки», позднее им была написана небольшая по объему, но очень содержательная глава в одном из краеведческих сборников о фондах университетской библиотеки. Аристов писал, что «творцы… «Апостола» выступили не учениками, а выдающимися мастерами своего дела. Ремесло превратилось в искусство! …Книга создавала впечатление удивительной гармонии: двухцветная печать, красивый изящный шрифт, затейливый рисунок резаных на деревянных досках заставок и инициалов, прекрасная гравюра (первая русская книга была и первой иллюстрированной книгой)».

Эти строки были написаны в 1985 году, и внимание автора в тот период больше привлекала сословная принадлежность прежнего владельца раритета.

Подробное библиографическое описание в соответствии с научными требованиями середины 1980 годов было представлено в другом казанском издании – «Каталоге кириллических книг XVI-XVII вв.», составленном сотрудником отдела рукописей и редких книг Л.В.Веселовой.

‑ Эльмира Исхаковна, прошедшие четыре с половиной века сильно сказались на состоянии нашего экземпляра книги?

‑ Сохранность экземпляра удовлетворительная, присутствуют следы двух реставраций. Вторичная проводилась в середине XVIII века, о чем свидетельствуют филигрань «Герб Ярославля» сходна с №4 (1751-1756, 1760 гг.). По всему книжному блоку крупные затеки в верхней и нижней части листов. К сожалению, сохранность бумаги уже не позволяет проводить детальное выявление филиграней, поэтому были определены их наиболее отличающиеся друг от друга виды. Тем не менее казанский экземпляр «Апостола» может служить дополнительным источником информации в активно развивающихся филиграноведческих изысканиях.

Подводя итог, хочется отметить большое научное и культурное значение казанского экземпляра «Апостола», он является важной составной частью шестимиллионного собрания Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета и представляет собой важную страницу в истории отечественной культуры».

‑ Спасибо, Эльвира Исхаковна, за ваш рассказ о бесценном раритете.

Но продолжим тему книгопечатания и совершим небольшой экскурс в историю.

Иван Грозный о пользе корректуры против ереси

Эпоха начала книгопечатания – это период напряженной борьбы за укрепление централизованного государства. Московское государство в этот период присоединило обширные царства Казанское и Астраханское.

В завоеванной в 1552 г. Казани правительство Ивана IV насильственно вводило христианство среди татар и всячески поощряло тех, кто принимал крещение. Чтобы удовлетворить возросший спрос на церковную литературу, Иван Грозный повелел покупать святые книги на торгу «и в святых церквах полагати».

Но тогда возникло еще одно затруднение ‑ большинство книг оказалось непригодными, было искажено «несведущими и неразумными» переписчиками, содержало различные ошибки. «Порча» книг порождала ереси, вела к религиозному вольнодумству. В условиях обострения классовой борьбы в XVI в. неисправные церковно-служебные книги использовались в политических интересах противниками господствующих порядков. Ко времени начала «поисков» печатного мастерства относится «ересь» сына боярского Матвея Башкина и Артемия, бывшего игумена Троицкого монастыря. На церковном соборе, созванном для разоблачения еретиков, Матвей Башкин, используя разночтения в рукописном тексте Апостола, толковал его по-своему, «развратно». Вольнодумно толковал церковные тексты и другой «еретик», Феодосий Косой, призывавший к неповиновению властям и проповедовавший равенство всех народов.

Вопрос об исправлении церковных книг был доставлен на Стоглавом соборе высших духовных и светских сановников, созванном Иваном IV и митрополитом Макарием в 1551 г. для обсуждения необходимых реформ в государственном и церковном управлении. Собор постановил ввести строгую духовную цензуру, конфисковать неисправные рукописи. Однако осуществить контроль над переписыванием книг, которое велось во многих местах Русского государства, было трудно. Этот контроль можно было обеспечить лишь при централизованном способе размножения книг.

Так книгопечатание вызвало функциональное размежевание между печатной и рукописной книгой.

Как русские первопечатники переосмыслили иноземный опыт

Первые попытки завести в Москве книгопечатание с помощью иностранцев не увенчались успехом. Это не значит, что осваивая трудное искусство книгопечатания, разрабатывая самобытную, оригинальную технологию набора, русские первопечатники не были знакомы с существовавшим во многих странах Европы, в том числе и в славянских странах, искусством книгопечатания. И в области полиграфической техники, и в художественном оформлении первых русских печатных книг заметно иноземное влияние. По словам Ивана Федорова, великий князь Иван Васильевич «начат помышляти, как бы изложить печатные книги, якоже в грекех, в Венеции, и во Фригии и в прочих языцех». С опытом издательского дела за границей мог познакомить наших книгопечатников просвещенный писатель-публицист Максим Грек. Обучаясь в конце XV ‑ начале XVI в. в Италии, он был близок к знаменитому в то время издателю Альду Мануцию. В 1518 г. по просьбе Василия III он приехал в Россию для исправления переводов церковных книг. В Москву он привез с собой и образцы изданий типографии Альда. Русским книгопечатникам были, разумеется, известны и другие печатные книги, созданные как в западных, так и в югославянских странах. Они сумели творчески, с учетом национальных традиций, свойственных русскому книжному искусству, переосмыслить чужой опыт, а в ряде случаев вносили и новое в технику печати.

Царская казна не поскупилась

Первая печатня в Москве была открыта в 1563 г., и в ней 19 апреля того же года Иван Федоров и Петр Мстиславец начали работу над «Апостолом», набирая его первую страницу. «Начаша печатати. святые книги Деяния апостольска и Послания соборная и святого апостола Павла Послания». Книга, как уже было сказано, вышла почти через год ‑ 1 марта 1564 г.

В отличие от западноевропейских московская типография являлась не частным, а государственным предприятием, средства на создание печатни были отпущены из царской казны. Устройство типографии было поручено дьякону Николо-Гостунской церкви в Московском Кремле Ивану Федорову ‑ опытному переплетчику, переписчику книг и резчику-художнику. Для типографии требовалось особое помещение, и решено было построить специальный Печатный двор, для которого отвели место вблизи Кремля, на Никольской улице. Иван Федоров вместе со своим помощником Петром Мстиславцем, белорусом из Мстиславля, принимал самое деятельное участие в строительстве Печатного двора.

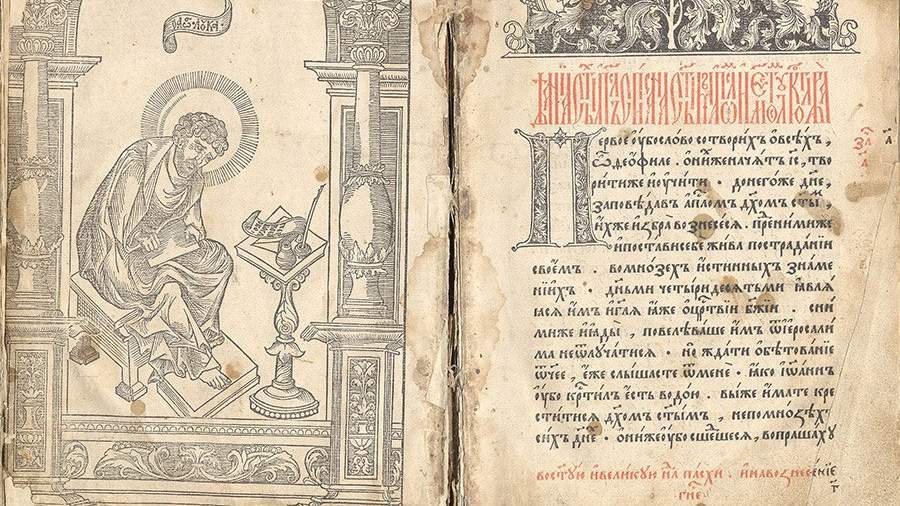

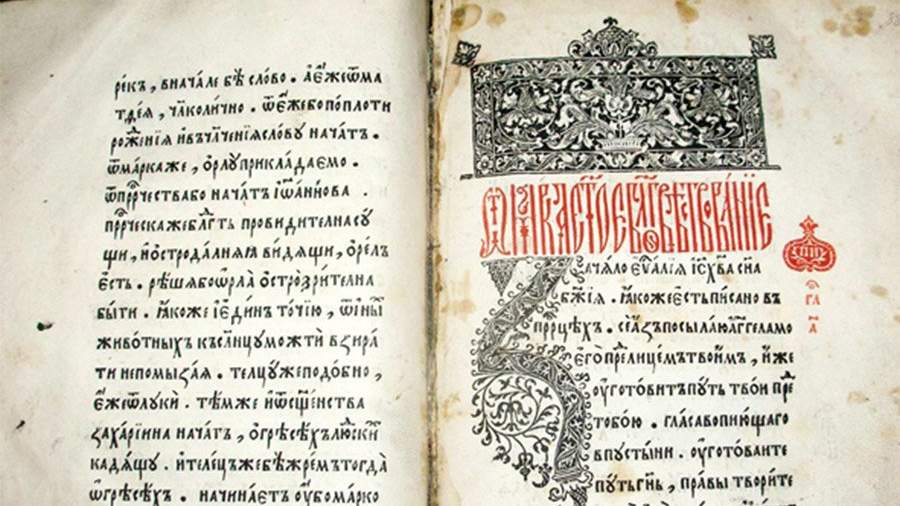

После окончания строительства началась организация самой типографии, конструирование и изготовление печатного станка, отливка шрифта и т. п. Сам принцип печати подвижными литерами Иван Федоров вполне понял со слов других. Однако технику книгопечатания вряд ли кто мог ему подробно объяснить. Федоров делал многочисленные пробы и, в конце концов, добился успеха, он научился отливать добротные литеры, набирать их и делать оттиски на бумаге. Федоров, несомненно, был знаком с западноевропейскими печатными книгами. Но, создавая форму своих печатных букв, он опирался на традиции русской письменности и русской рукописной книги. Первопечатный «Апостол» ‑ наивысшее достижение типографского искусства XVI в. Мастерски изготовленный шрифт, удивительно четкий и ровный набор, превосходная верстка полос.

В анонимных изданиях, предшествовавших «Апостолу», слова, как правило, не отделяются друг от друга. Строки получаются то короче, то длиннее, и правая сторона страницы извилистая. Федоров ввел шпации между словами и добился совершенно ровной линии с правой стороны страницы. В книге 46 орнаментальных заставок, выгравированных на дереве (черным по белому и белым по черному фону). Строки вязи, также гравированные на дереве, как правило, печатались красной краской, выделяя начало глав. Ту же роль выполняют 22 орнаментальные «буквицы», то есть инициальные или заглавные буквы. Иван Федоров применил совершенно своеобразный, нигде более не встречающийся способ двухцветной печати с одной печатной формы.

За что преследовали первопечатников?

«Апостол» был напечатан очень большим по тем временам тиражом ‑ от тысячи до полутора тысяч экземпляров. Из них до наших дней сохранилось не менее 47 книг (по другим данным ‑ около 60). После «Апостола» двумя изданиями (в сентябре и октябре 1565 года) вышел «Часовник». Но в начале 1566 года печатники внезапно покинули Москву. Позже, уже работая во Львове, Иван Федоров в послесловии к львовскому «Апостолу» изложил причины, побудившие его и Петра Мстиславца уехать из Москвы: их типографская деятельность прекратилась из-за «великих преследований от многих начальников и священноначальников и учителей злонравных, ненаученных и неискусных в разуме людей, которые ни в грамматических тонкостях навыка не имеют и духовным разумом не наделены».

Иван Федоров скончался в 1583 году в одном из предместий Львова. Умер он в бедности, не имея средств, чтобы выкупить заложенное ростовщику типографское имущество и отпечатанные книги. Его похоронили на кладбище при храме святого Онуфрия. На могиле Федорова был поставлен надгробный камень с надписью: «Друкарь книг, пред тым невиданных». В этих словах содержится, быть может, наиболее точная характеристика великого дела, совершенного Иваном Федоровым.

Дух и буквы: кто на самом деле принес в Россию печатное слово

12 октября 1909 года в центре Москвы был торжественно открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову. Идея возникла еще в 1864 году, в 300-летнюю годовщину выхода считающегося первой печатной книгой на Руси «Апостола», и принадлежала председателю Московского археологического общества графу Алексею Уварову. Сам знаменитый ученый дело завершить не успел, поскольку на создание памятника потребовалось более полувека: сначала собирали по подписке средства, потом утверждали проект и согласовывали с московскими властями место. Монумент и сегодня остается одной из знаковых для столицы достопримечательностей, но действительно ли до Федорова на Руси не знали печатного слова? «Известия» вспоминают о первых русских печатных книгах и месте Ивана Федорова в нашей истории.

«Первому мученику русской печати»

На памятнике, созданном скульптором Сергеем Волнухиным по проекту архитектора Ивана Машкова, изображен мастеровой человек в старорусском кафтане, с длинными волосами, перехваченными тесьмой. В руках он держит только что отпечатанную страницу. Образ этот условный — как выглядел настоящий печатник Федоров, мы не знаем. Описания его внешности до нас не дошли. Однако образ вполне историчен — при его создании скульптора консультировал великий русский историк, знаток средневекового быта Иван Забелин. Интересно, что на следующий день после открытия монумента возле него появился анонимный венок с надписью «Первому мученику русской печати», намекавший на непростую судьбу легендарного мастера.

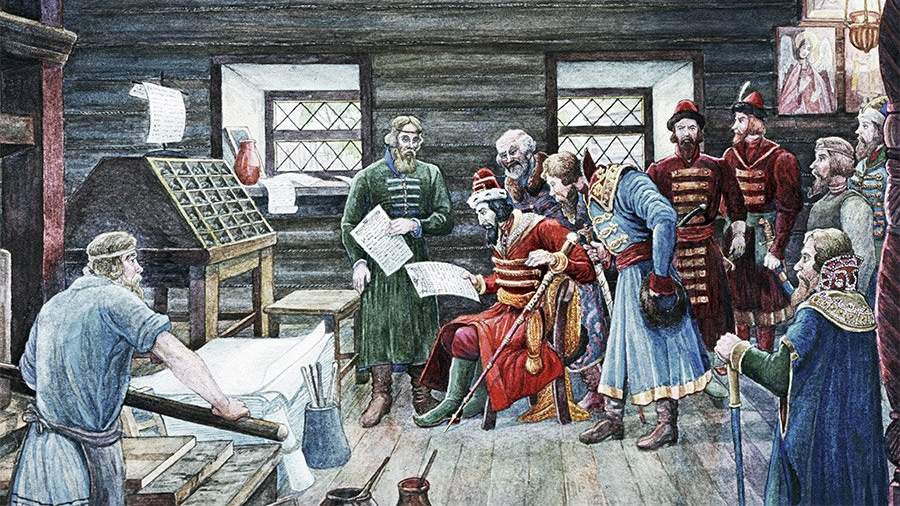

Репродукция картины художника Г. Лисснера «Иван Грозный у первопечатника Ивана Фёдорова»

О жизни настоящего Ивана Федорова мы знаем чрезвычайно мало. Год рождения и происхождение его достоверно не известны, но, видимо, он был не из знатной семьи. В ранних сохранившихся текстах он именует себя «Иван, Федоров сын» или «Иван Федорович». То есть Федоров на самом деле не фамилия, а отчество. Место рождения тоже доподлинно неведомо. Поскольку он не раз именовал себя «Москвит» или «Москвитин», то можно сделать вывод, что родился он в Москве или около нее. С другой стороны, так он подписывался, уже находясь за границей, то есть подобное прозвище могло говорить о стране его происхождения, ведь название «Московия» часто использовалось в XVI веке по отношению ко всему государству.

Где Федоров получил образование, тоже остается загадкой, меж тем печатник должен быть не только грамотным, но и владеть основами механики, физики и даже химии. Известно, что Иван служил дьяком в церкви Николы Гостунского, располагавшейся в Кремле подле нынешней Ивановской площади, напротив Фроловских ворот. Видимо, в какой-то момент он был приставлен к Печатному двору, созданному в 1553 году по указу царя Ивана Васильевича, с благословения митрополита Макария. Об этом сам Федоров писал в послесловии к изданному им в 1564 году «Апостолу» — книге, которую часто называют первой напечатанной на Руси.

Фрагмент фронтисписа и заглавной страницы книги «Апостол»

Через год Федоров и его товарищ Петр Мстиславец издали свою вторую книгу — «Часовник». И почти сразу после этого они покинули Москву и отправились в Заблудов (современная Польша), где уже в 1568 году вышло следующее их детище — «Учительское Евангелие». После этого их пути разделились: Петр отправился в Вильно, Иван трудился в Заблудове, Остроге (Украина, Ровенская область) и Львове, выпустив еще минимум десяток изданий. Умер Федоров в 1583 году во Львове, похоронен там же возле православного Святоонуфриевского монастыря. Надгробие «друкаря», как в тех краях называют печатников, сохранилось до наших дней.

«Иван Клементьев сын Нехорошево»

Хотя сама технология уходит корнями в далекое прошлое, печать книг стала возможна лишь с XV века, после того как достаточно широкое распространение получила вытеснившая пергамент бумага. Принято считать, что изобрел печатный станок около 1450 года немец Иоганн Гутенберг, хотя почти в каждой европейской стране есть свои претенденты на первенство.

Технология стремительно распространялась по континенту, и к концу века число экземпляров уже исчислялось миллионами. К последнему десятилетию XV столетия относятся и первые книги, набранные кириллицей, — они выходили в Польше (Краков), Черногории и Венеции, где было много беженцев из захваченной османами Византии.

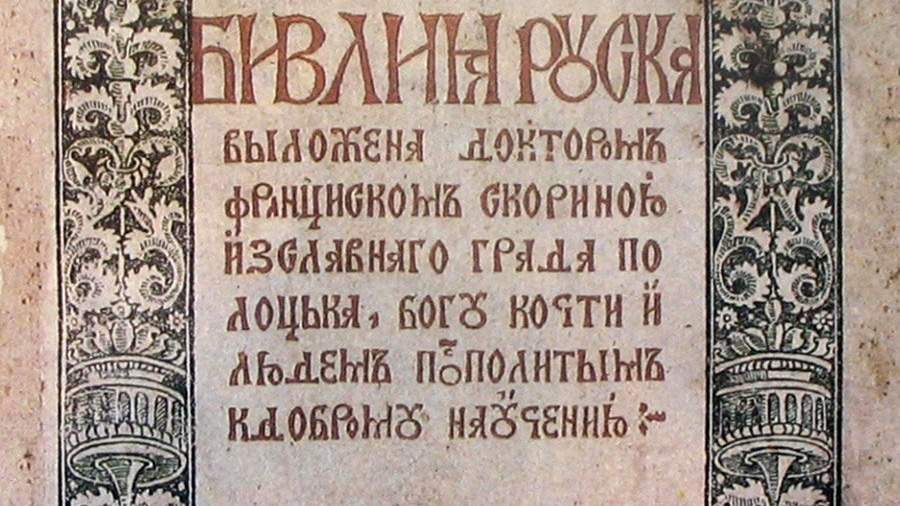

Фрагмент заглавной страницы Библии, напечатанной Франциском Скориной в 1517 году

В 1517 году уроженец Полоцка и воспитанник Ягеллонского университета в Кракове Франциск Скорина открыл в Праге типографию, которая за несколько лет выпустила 24 книги. В 1520-е годы он переехал в Вильно, где продолжил свою работу. Кстати, Скорина приезжал и в Московию, но был изгнан, а книги его сожгли как «латинянские», хотя таковыми они не были. Впрочем, мы точно не знаем, какого вероисповедания придерживался знаменитый белорусский просветитель. Но то было время униатского раскола, поэтому к самому невинному влиянию католического или протестантского Запада у нас относились крайне настороженно.

Русь с печатными книгами познакомилась при Иване III после его женитьбы на Софье Палеолог. Византийский двор приехал из Италии, и некоторые технологии были заимствованы оттуда. Не случайно книгопечатание на Руси поначалу звали «штаньба», от итальянского «стампа» — печать. Однако идея создания своего печатного двора появилась лишь через полвека, уже при Иване IV. Известно, что произошло это в 1550-е годы, и довольно скоро расположенная в районе Никольской улицы типография (от греческих слов «типос» — отпечаток и «графо» — пишу) стала выпускать первые книги. До нашего времени дошли как минимум семь разных экземпляров, которые принято относить к этому «анонимному» или «безвыходнОму» периоду — он назван так, поскольку у книг не было выходных данных, не упоминались ни имя мастера, ни год выпуска. Минимум пять из них отпечатаны ранее 1564 года, то есть они старше федоровского «Апостола»! Ученые выделяют пять разных шрифтов, использованных в «анонимной типографии», причем некоторые приемы московских мастеров отличались от западноевропейской практики. Книги были украшены гравюрами, пытались использовать не только черную, но и красную краску.

Самая известная из изданных в 1550-е годы книг — так называемое узкошрифтное «Евангелие». В РГБ есть экземпляр с вставной записью от 1558 года, а в ГИМе — экземпляр с записью 1559 года о «вкладе Ивана Клементьева сына Нехорошево». Всего на сегодня известно 38 экземпляров этого «Евангелия», причем его московское происхождение и приблизительная датировка считаются абсолютно доказанными и признаются всеми специалистами.

Евангелие. Москва, анонимная типография (ок.1553/1554)

Но это сегодня, а в XVIII и XIX веках эти книги считали привозными — греческими или сербскими. Первым о местном происхождении книг «анонимной типографии» осторожно заговорил замечательный русский археолог и библиограф, хранитель отделения рукописей и славянских старопечатных книг Румянцевского музея и Оружейной палаты, член-корреспондент Академии наук Алексей Егорович Викторов. В 1874 году на Третьем археологическом съезде в Киеве он даже сделал доклад с красноречивым названием: «Не было ли в Москве опытов книгопечатания до 1564 года?». Ученый готовил монографию «Книгопечатание в России в XVI веке прежде и около времени издания Иваном Федоровым «Апостола» 1564 года», в которой собирался расставить все точки над «i», но неожиданно скончался от тифа в 1883 году. Как раз в год 300-летия смерти Ивана Федорова.

События эти сложным образом переплелись. Именно в тот год впервые решено было отметить юбилей книгопечатания в России. Сомнения же Викторова остались в сфере научных дискуссий и не повлияли на формирование общественно-исторического представления о делах тех лет. «Апостол» был признан первой русской печатной книгой, создавший его Иван Федоров вошел во все учебники, ему ставили памятники и снимали о нем фильмы. История же «анонимной типографии» оставалась известной лишь узкому кругу специалистов-историков и библиофилов, хотя к середине ХХ века уже было убедительно доказано, что располагалась она в Москве и выпускала печатные книги задолго до федоровского «Апостола».

Кто же мог печатать книги в «анонимной» типографии? Точных сведений нет, хотя в текстах, связанных с книжным делом, косвенным образом упоминаются некоторые персонажи. Во-первых, это Ганс Мессингейм по прозвищу Бокбиндер (то есть переплетчик), которого датский король Кристиан III прислал в Москву по просьбе Ивана IV. Но кроме сведений о его приезде, других данных мы не имеем. Можно предположить, что датчанин действительно обучал русских технологии работы с печатным станком, но он явно не мог набирать тексты, не зная ни славянской грамоты, ни православного канона.

В послании Ивана Грозного новгородским дьякам от 1556 года говорится о некоем Маруше Нефедьеве, которого Иван Васильевич послал в Новгород, для того чтобы тот привез в Москву местного мастера Васюка Никифорова, который «умеет резати резь всякую». По другим косвенным упоминаниям можно предположить, что новгородец стал гравером первой московской «анонимной» типографии. А сам Маруша, возможно, был помощником Ганса Мессингейма или человеком, ответственным за работу типографской мастерской.

Вероятно, Маруша Нефедьев, Иван Федоров, Петр Мстиславец, Андроник Невежа и кто-то еще были учениками иностранных мастеров «первого призыва» и под руководством Мессингейма, безвестных итальянцев или греков осваивали технологию печати. Потом иностранцы уехали, и наши стали полноправными хозяевами дела. Но это лишь гипотеза, никаких доказательств которой не существует. Причем если Федоров действительно работал на том первом Печатном дворе (а это не подлежит сомнению), где создавали «анонимные» книги, то его заслуга сводится лишь к тому, что он первым стал указывать свое имя и год выпуска.

Важно, что на Руси никогда не было традиции подписывать религиозные тексты, поскольку считалось, что рукой писца водит сам Бог. Видимо, такое отношение должно было перейти и к печатным текстам, и это логично объясняет, почему анонимными были самые ранние книги. Значит, Федоров осмелился нарушать существующую традицию? С одной стороны, это шаг, вполне вписывающийся в менталитет человека эпохи Возрождения, с другой — не очень вяжущийся со статусом церковнослужителя.

«Благое во зло превратити»

Следующий неразрешенный поныне вопрос — причины отъезда Ивана Федорова и Петра Мстиславца из Москвы. Есть две противоположные и взаимоисключающие точки зрения. Традиционно считалось, что это было вынужденное бегство и связано оно было с конкуренцией со стороны переписчиков книг. Книги были необходимы для церковных служб, и средств на них не жалели.

«Первопечатник Иван Федоров в мастерской».

Государственный Исторический музей, альбом «Москва и москвичи»

Существовали целые мастерские (монастырские и частные), в которых десятки писцов тиражировали книги. И конкуренция со стороны «печатников», тиражи которых переваливали за 1 тыс. экземпляров, действительно могла вызвать возмущение у тех, кто стоял за переписными мастерскими. Правда, Печатный двор находился под монаршим крылом и непонятно, кто решился бы пойти против крутого на расправу царя Ивана.

Об «обидах» писал сам мастер. Например, в послесловии к Апостолу 1574 года он говорит о врагах, которые «благое во зло превратити и Божие дело вконец погубити». Люди эти на первопечатников «зависти ради многия ереси умышляли». Однако Иван Федоров не называет никого конкретно, хотя и намекает, что преследования исходили «не от самого того государя, но от многих начальник, и священноначальник, и учитель». Преследования, по его словам, и побудили первопечатников покинуть родину: «. сия убо нас от земля и отчества и от рода нашего изгна и в ины страны незнаемы пресели».

Еще одно подтверждение некоего «гонения» можно найти в книге английского дипломата Джайлса Флетчера. Британец прямо говорит о том, что печатная мастерская была сожжена вместе со станками, другое дело, что он был в Москве в конце 1580-х годов, а значит, писал с чужих слов.

«Друкарь книг пред тем невиданных»

Но с версией гонения согласны далеко не все специалисты. Многие исследователи резонно отмечают, что Федоров и Мстиславец смогли собрать и увести с собой весь типографский скарб — шрифты, матрицы, гравированную орнаментику. А это несколько груженых подвод, тайно бежать с которыми за границу практически нереально. Значит, уходили они не слишком спешно и с ведома властей. К тому же, московская типография после пожара, который действительно имел место, не прекратила работу — уже в 1568-м году Андроником Невежей вместе с Никифором Тарасиевым в ней была отпечатана «Псалтырь». Андроник Тимофеевич Невежа считается учеником Федорова, на что указывает не только схожесть его типографского почерка, но и прямое указание в «Сказании о воображении книг печатного дела», которое, правда, было составлено уже в XVII веке.

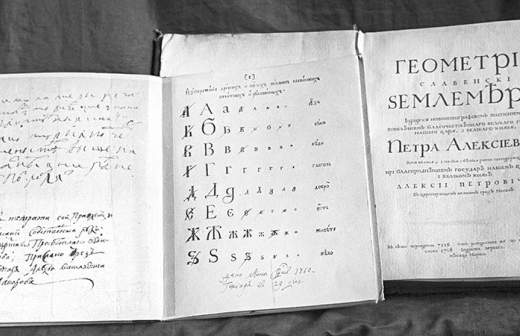

«Охтай» Андроника Тимофеева сына Невежи, издание 1594 года

Если наши первопечатники не были изгнаны, а уехали с согласия властей (читай, Ивана Грозного), да еще взяв с собой типографские принадлежности, возможно, они были сознательно посланы на Запад, рассуждают некоторые исследователи. Причиной может быть непростая обстановка, сложившаяся в Речи Посполитой накануне принятия Люблинской Унии 1569 года. Конечно, о скором объединении было известно заранее, и это могло создать серьезные проблемы для православного населения нового государства. И можно предположить, что, отправляя туда способных наладить выпуск религиозных книг мастеров, русская церковь укрепляла свои позиции.

Возможен и третий вариант — у мастера могли быть какие-то личные причины для переезда, о которых мы не знаем. Иван Федоров был, бесспорно, очень талантливым, даже выдающимся мастером, но не самоучкой, о чем говорит анализ его книг, проведенный специалистами. Техника набора и верстки (прием «перекрещивания» строк) его «Апостола» и «Часовника» полностью совпадает с техникой шести (из семи) «безвыходных» изданий. Техника двухкрасочной печати та же, что и в широкошрифтных «анонимных» изданиях. Изучить все эти методы и приемы где-нибудь в другом месте Иван Федоров не мог — ни в одной типографии мира, например, набор с «перекрещиванием» строк никогда ранее не применялся.

Памятник русским первопечатникам Ивану Фёдорову с учениками Петром Мстиславцем и Андроником Невежою перед зданием Музея искусства старинной украинской книги во Львове

Федоров был настоящим человеком эпохи Возрождения. Начав свой путь дьячком небольшой церкви, он превратился в проводника знания и пионера книгопечатного дела не только на Руси, но и на Украине. Причем, если у нас он, видимо, был «одним из», то во Львове, да и во всей Малороссии он безусловно был первым. Не случайно на его могиле можно прочесть надпись «Друкарь книг пред тем невиданных».

Заслуги Ивана Федорова не требуют дополнительного приукрашивания, он бесспорно достоин народного уважения и памяти, даже если его «Апостол» не был первой печатной книгой на Руси. Но, наверное, будет логично, если мы будем видеть в памятнике ему символическую благодарность всем первопечатникам, создававшим книжную культуру Руси.