Дуга аорты развернута что это

Заболевания аорты

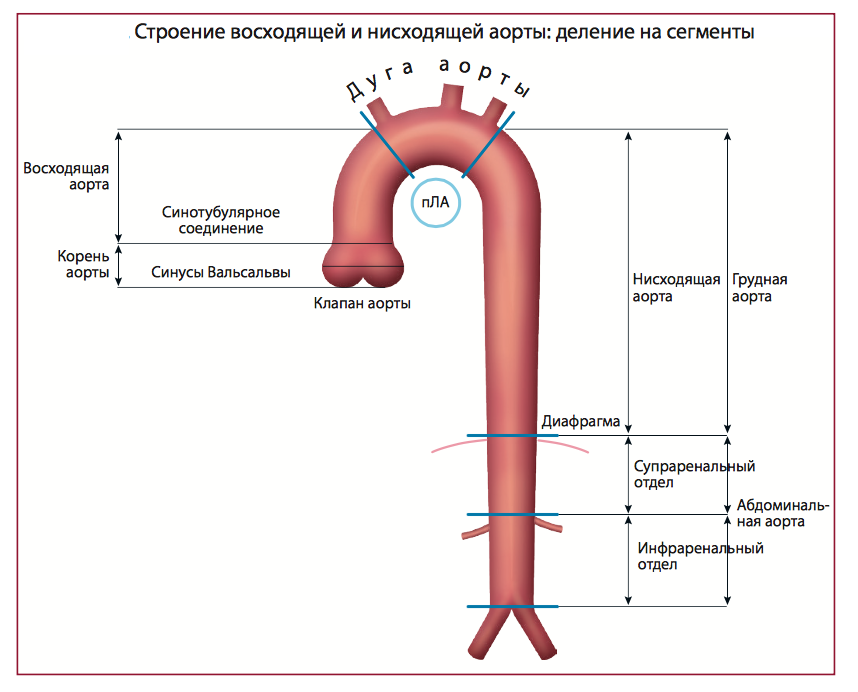

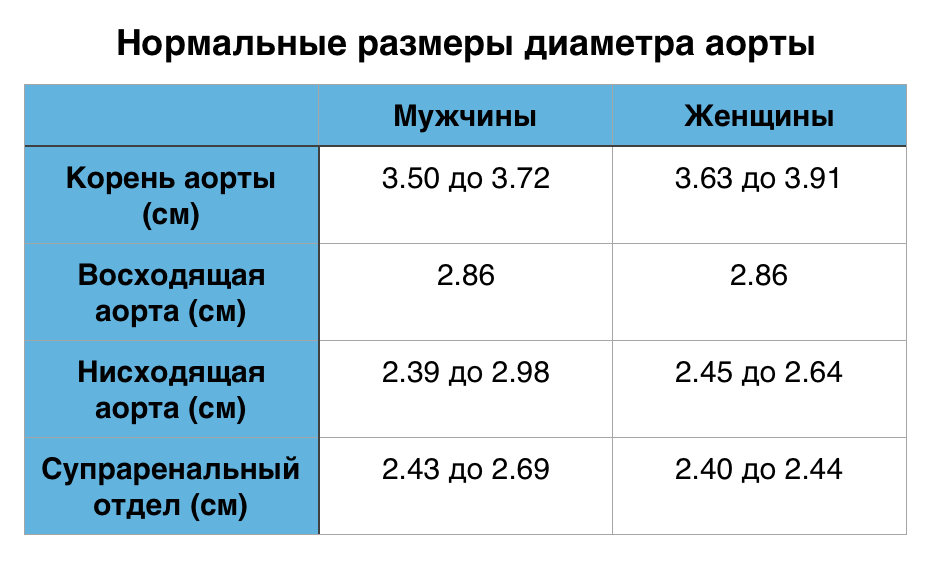

Этот огромный сосуд принято делить на три части:

Из-за большого диаметра аорта особенно чувствительна к перепадам артериального давления. Ежесекундно ей приходится испытывать серьезную нагрузку, продвигая кровь, которую выталкивает сердце. И если давление повышается, возрастает напряжение в стенках аорты. Выдерживать такие колебания ей удается благодаря своей эластичности. Стенка аорты имеет три слоя:

Заболевания аорты можно разделить на врожденные (синдром Марфана, коарктация аорты) и приобретенные (атеросклероз, аневризма, расслоение аорты). Рассмотрим их подробнее.

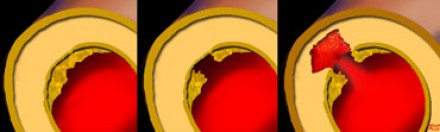

Атеросклероз

Под этим термином понимают сужение просвета сосуда вследствие образования атеромы – холестериновой бляшки. Атеросклероз может поразить не только аорту, но и любые иные артерии. Чаще всего страдают сосуды, питающие:

Если просвет сосуда сужен, ухудшается кровоток. А значит, внутренние органы не получают кислород и питательные вещества в должном объеме, что негативным образом сказывается на их работе. Но атеросклероз опасен не только по этой причине. Холестериновая бляшка может разрушиться, оставив на гладкой внутренней поверхности сосуда шероховатый след. К таким шероховатостям легко приклеиваются тромбоциты, образуя тромб. А он может оторваться и полностью закупорить сосуд.

Атеросклероз никак не проявляется до тех пор, пока просвет артерии не сузится примерно на 70%. После этого в месте локализации бляшки возникает боль. Остальные симптомы зависят от того, какой именно орган питает пораженный сосуд:

Для диагностирования атеросклероза проводится комплексное обследование, включающее анализ крови, рентгенологическое исследование, УЗИ, допплерографию сосудов, дуплексное и триплексное сканирование артерий.

Лечение может быть как медикаментозным, так и хирургическим. В первом случае используются препараты, позволяющие снизить уровень липидов в крови, а во втором выполняется протезирование, стентирование или иная операция. Есть и третий вариант: отказ от вредных привычек, соблюдение диеты, здоровый образ жизни с умеренными физическими нагрузками. Эти меры позволяют остановить развитие атеросклероза.

Аневризма

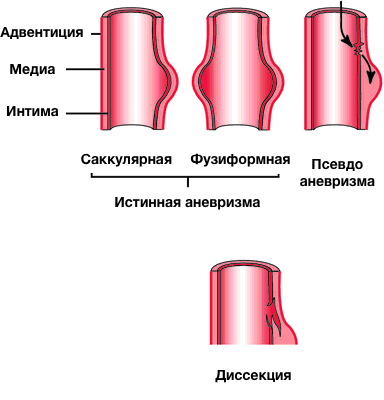

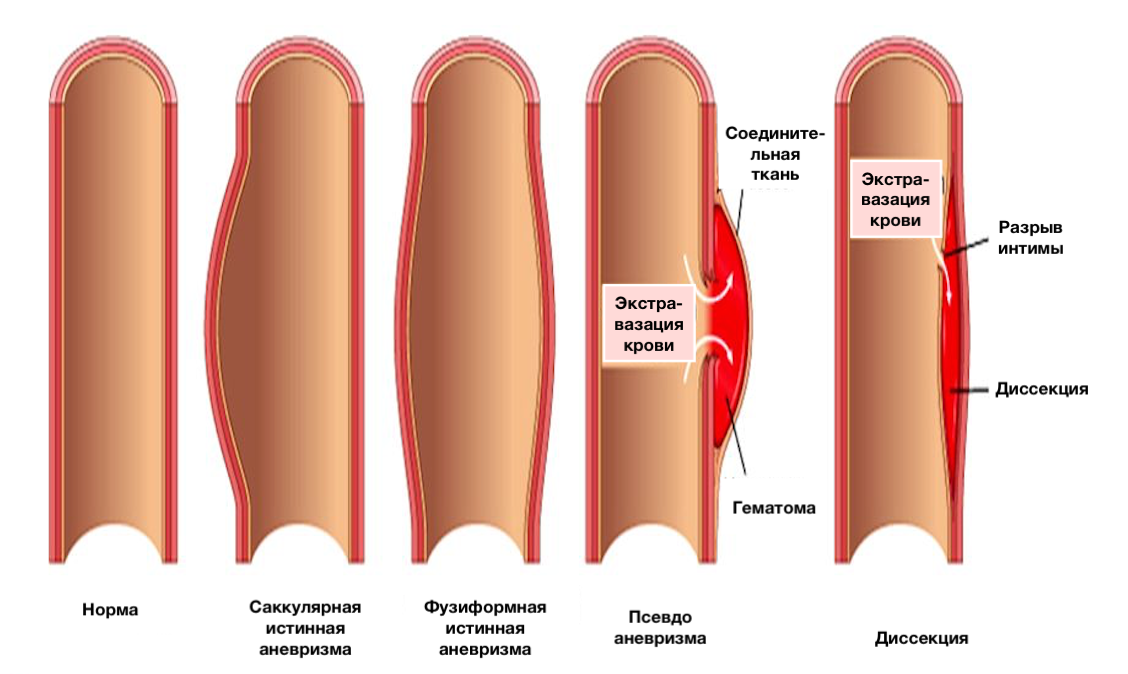

Аневризма развивается тогда, когда истончившаяся стенка аорты постепенно расширяется, образуя на сосуде выпуклость. При этом диаметр аорты существенно увеличивается, а пораженными оказываются все три слоя стенки. Способствуют таким изменениям повышенное артериальное давление и курение. Но первопричиной все же является снижение прочности сосудистой стенки, вызванное атеросклерозом, травмой, воспалением, инфекционным заболеванием и т. д. Аневризмы бывают:

Чем больше аневризма, тем выше риск, что она разорвется. А это означает внутреннее кровоизлияние, зачастую приводящее к смерти. Поэтому так важно вовремя выявить аневризму и удалить ее. Проблема в том, что расширение стенки сосуда в большинстве случаев происходит незаметно для человека. Лишь когда аневризма достигает значительных размеров и начинает давить на смежные органы и ткани, возникает боль. Но могут быть и другие симптомы:

Выявить расширение сосуда можно с помощью рентгенологических исследований, ангиографии, УЗИ, компьютерной томографии, МРТ. Небольшие аневризмы, как правило, подлежат наблюдению. Параллельно могут быть назначены препараты, понижающие артериальное давление. Если же диаметр аневризмы превышает 6 см, ее удаляют хирургическим путем и заменяют иссеченный участок протезом.

Расслоение аорты

Это наиболее опасное заболевание, чреватое летальным исходом. Из-за надрыва внутреннего слоя кровь попадает внутрь сосудистой стенки и отделяет средний пласт от наружного. При этом может образоваться так называемый ложный просвет, который затрудняет ток крови. Чаще всего расслоение происходит в местах, где стенка аорты испытывает наибольшее напряжение. Запустить этот процесс может резкий подъем кровяного давления, а также чрезмерная физическая нагрузка. Симптомами расслоения аорты являются:

Если наружная стенка не выдерживает напора крови, происходит полный разрыв сосуда. В этом случае велика вероятность летального исхода. Бывает так, что после расслоения аорты кровообращение естественным образом стабилизируется, но это не значит, что опасность миновала. В любой момент сосуд может разорваться, поэтому при таком диагнозе выход только один – операция. Хирург иссекает расслоившийся участок аорты, а затем выполняет протезирование.

Синдром Марфана

При такой наследственной патологии наблюдается неполноценность стенки аорты и других артерий. В частности, средний сосудистый слой непрочный. Из-за этого образуются аневризмы, в конечном итоге происходит расслоение аорты. При отсутствии лечения люди с синдромом Марфана не доживают до 40 лет.

Это заболевание затрагивает не только сердечно-сосудистую, но и костную систему, а также зрение. Поэтому симптоматика очень разнообразная и богатая:

В случае с синдромом Марфана полное излечение невозможно. Усилия врачей направлены на устранение симптомов и сведение к минимуму риска развития смертельно опасных осложнений. Чтобы предупредить образование аневризм и расслоение аорты, назначают лекарства, снижающие артериальное давление и частоту сердечных сокращений. При необходимости выполняется хирургическая коррекция.

Коарктация аорты

Данный термин означает аномальное сужение аорты в месте, где дуга переходит в нисходящую аорту. Это врожденная сердечная патология. Из-за слишком узкого просвета ухудшается кровоснабжение нижней части тела, что негативно сказывается на здоровье и развитии ребенка. Признаками коарктации аорты являются:

Диагностировать коарктацию аорты позволяют такие методы, как ЭКГ, УЗИ и допплерография, ангиография, МРТ. Дефект устраняется только оперативным путем. Это может быть пластическая реконструкция, удаление узкого участка аорты с последующим протезированием или шунтирование. Хирургическое вмешательство наиболее эффективно в раннем возрасте.

Коарктация аорты

Слово коарктация означает сужение. В типичных, наиболее частых случаях, оно находится на месте перехода дуги аорты в ее нисходящий отдел, т.е. довольно далеко от сердца, рядом с артериальным протоком, на внутренней стороне задней поверхности грудной клетки, слева от позвоночника. Вариантов врожденного сужения аорты в этом месте может быть много, но во всех имеется препятствие кровотоку, выраженное в большей или меньшей степени, что и определяет степень тяжести клинических проявлений порока.

При очень резком сужении аорты левый желудочек, нагнетающий кровь в аорту, постоянно работает с повышенной нагрузкой. В результате артериальное давление в верхней половине (в сосудах шеи, головы, верхних конечностей) существенно выше, чем в нижней (в сосудах органов брюшной полости, нижних конечностей). Верхняя половина тела живет постоянно с «гипертонической болезнью», а нижняя — с постоянной гипотонией. Это не значит, что в нижние отделы поступает меньше крови, нет. Сердечный выброс остается достаточным. Сердце справляется, но за счет учащения ритма сокращений, увеличения объема левого желудочка, утолщения его стенок. Эти явления, особенно при резком сужении аорты, могут привести к тяжелым последствиям.

У новорожденных и младенцев первых месяцев жизни коарктация аорты может быть столь тяжелой, что кровоснабжение нижних отделов осуществляется только через открытый артериальный проток. Ситуация очень опасная, критическая. Признаки сердечной недостаточности и гипертонии в верхней половине тела, угрожающей необратимой травмой сосудов мозга, нарастают. Тут требуется неотложное вмешательство кардиохирурга.

Сама операция заключается в устранении участка сужения аорты. Это можно сделать двумя способами: либо полностью убрать место коарктации и затем сшить оба здоровых участка аорты между собой («конец в конец»), или рассечь вдоль суженный участок и вшить в него заплату из собственной подключичной артерии ребенка или из синтетического материала. Оба метода примеряются достаточно широко и, судя по отдаленным результатам — 10-15 и более лет — ни один из них не имеет особых преимуществ. Дело в том, что у 20-25% всех больных, оперированных в раннем возрасте, в месте операции может вновь возникнуть сужение, независимо от метода. Проявиться это может через несколько лет.

Сегодня благодаря методам рентгенохирургии можно расширить повторное сужение путем введения в аорту катетера с баллончиком. В баллоне создается давление и суженное место расширяется. При рецидивах так часто и делают. Также суженный участок аорты у более взрослых детей можно стентировать, то есть в просвет аорты ставится трубчатая конструкция, так называемый «стент», которая своими стенками как каркасом, удерживает стенки аорты от стремления к сужению и возникновению рецидива коарктации. Но к каждой из данных методик есть свои показания и противопоказания, о которых вам расскажет ваш врач.

В любом случае, ребенок, перенесший операцию по поводу коарктации в младенчестве должен быть под наблюдением кардиологов в течение всей жизни. Но при этом надо всегда помнить, что когда-то, когда он был совсем маленьким, операция спасла ему жизнь.

У более старших детей, даже маленьких, но не новорожденных, коарктрация аорты может протекать достаточно спокойно и быть случайной находкой при очередном врачебном осмотре (конечно, в том случае, если будет прощупан пульс не только она руках, но и на бедренных артериях).

Показаниями к операции будет не столько сам диагноз коарктации, сколько нарушения кровообращения и степень артериальной гипертонии верхней части тела.

Операция будет носить плановый характер, а выбор метода зависит от конкретной ситуации. Об этом вам расскажет оперирующий хирург. Но не надо ждать долгие годы. Коарктация не пройдет и не уменьшится, а последствия сужения аорты будут только нарастать. У взрослых, в далеко зашедших случаях операция устранения коарктации сопряжена со значительно большим риском осложнений, чем у ребенка дошкольного возраста или даже подростка.

К сожалению, коарктацию аорты рентгенохирургическим путем пока устранить нельзя (только ее рецидив поддается этому методу). Но технология движется вперед с удивительной скоростью и, очень может быть, в ближайшем будущем такое лечение станет вполне возможным.

Симптомы

Симптомы зависят от тяжести заболевания. Симптомы у пациентов со значительным сужением появляются уже в детстве, в то время как небольшое сужение может не вызвать каких-либо изменений в организме достаточно долгое время. Как правило, тяжелые случаи проявляют себя сразу после рождения. Ребенок может внезапно стать бледным, раздражительным, усиливается потливость, возникает затруднение дыхания. Если оставить порок без коррекции, то это может привести к возникновению сердечной недостаточности и последующей смерти.

У детей старшего возраста и у взрослых симптомы стертые, так как сужение незначительное. Часто единственным признаком может быть повышенное давление, измеренное на руках. Другие симптомы:

Причины

Редко, коарктация аорты возникает в течение жизни. Причинами может стать атеросклеротическое поражение аорты, травма или синдром Такаясу.

Факторы риска

У пациентов с синдромом Шерешевского-Тернера имеется генетическая предрасположенность к возникновению коарктации. У этих людей вместо 46 хромосом всего лишь 45. и у 1 из 10 пациентов сданным синдромом выявляют коарктацию аорты.

Также коарктация аорты может сочетаться и с другими врожденными пороками сердца.

Когда необходимо обратиться за помощью

Если у вас сильная загрудинная боль, внезапно возникшая одышка, вам срочно необходимо обратиться к вашему лечащему врачу или в службу 03; если вы или ваш врач зарегистрировали необъяснимое повышение артериального давления, которое сложно контролировать, — необходимо пройти обследование на предмет наличия у вас коарктации аорты, так как своевременное лечение позволит избежать драматического развития событий.

Диагностика

Возраст выявления патологии зависит от тяжести заболевания. Если степень сужения велика — диагностика возможна уже в раннем возрасте. Пациенты с незначительным сужением часто даже не знают о наличии у себя порока аорты. Заболевание часто является случайной находкой.

Врач может предположить наличие патологического сужения аорты при наличии:

Инструментальные методы исследования

Рентгенография грудной клетки. Существуют определенные рентгенологические признаки, позволяющие установить правильный диагно).

Эхокардиография. Метод, позволяющие визуализировать дефект, а также распознать сопутствующую сердечную патологию, например двустворчатый аортальный клапан

Магнитно-резонансная томография. Метод высокого разрешения, позволяющие определить точную локализацию коарктации.

Зондирование сердца также необходимо для определении тяжести поражения и анатомических особенностей порока.

Осложнения

Также в дополнении следует сказать, что внутренние органы плохо кровоснабжаются, так как есть препятствие току крови, что постепенно может привести к дегенеративным изменениям в них с последующим нарушением функции.

Лечение коарктации аорты

Хирургическое лечение

Существует несколько методов резекции и реконструкции аорты:

Медикаментозное лечение

Лечебные препараты не способны устранить сужение аорты, но принимаются до хирургической коррекции, а часто и длительное время после нее для контроля повышенного артериального давления.

Послеоперационный период

в послеоперационном периоде возможно то, что ваше артериальное давление еще какое-то время останется повышенным и вам необходимо будет принимать гипотензивные препараты. Также даже через несколько лет после операции может возникнуть расширение реконструированного участка (аневризма) или опять произойдет его сужение, что может потребовать проведения повторной операции.

Профилактика

Если в вашей семье высок риск возникновения данной патологии (в семье были случаи данной патологии) — вам необходимо пройти медико-генетическое консультирование и определить с врачом на сколько высок риск возникновения коарктации у ваших детей.

Это важно знать!

Во время беременности женщина с коарктацией аорты должна проходит тщательное наблюдение у врача кардиолога и акушера-гинеколога в связи с возможным развитием осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. А если имеет аневризма реконструированного участка аорты — то во время беременности и родов возможен разрыв данного участка. В связи с этим необходим строгий контроль показателей гемодинамики, а особенно вашего артериального давления.

Пациенты с коарктацией аорты находятся в зоне риска по возникновению инфекционного эндокардита, так как измененные ткани аорты в области коарктации являются благоприятной средой для развития патогенных организмов. Непременно посоветуйтесь с вашим врачом о возможной антибиотикопрофилактике перед стоматологическим процедурами для снижения риска возникновения эндокардита.

Аневризма аорты

Аневризма аорты – расширение участка аорты, обусловленное патологическим изменением соединительнотканных структур её стенок вследствие атеросклеротического процесса, воспалительного поражения, врождённой неполноценности или механических повреждений.

В зависимости от расположения аневризмы выделяют аневризму грудной аорты, торако-абдоминальной (грудо-брюшной) аорты и брюшной аорты. В свою очередь аневризма грудной аорты может быть подразделена на аневризму синусов аорты, аневризму восходящей аорты, аневризму дуги аорты и аневризму нисходящей аорты.

Кроме того, особо выделяют расслаивающую аневризму аорты – патологическую полость или канал, образующиеся в толще аортальной стенки вследствие расслаивания её кровью, нагнетаемой из просвета аорты через дефект интимы (внутренней оболочки сосуда), возникший из-за патологического процесса или повреждения. Расслаивание стенки аорты происходит внутри её средней оболочки.

Симптомы аневризмы аорты

Аневризма нисходящей аорты приводит к сдавлению нервных корешков, тел позвонков, пищевода и левого лёгкого. Сдавление нервных корешков приводит к возникновению интенсивнейших болей, устойчивых к введению самых сильных обезболивающих препаратов. Давление на тела позвонков и задние части рёбер приводит к их деформации, вплоть до того, что аневризматический мешок может выпячиваться между внутренним краем левой лопатки и позвоночным столбом. У этих больных может развиться нижняя параплегия (полная потеря возможности произвольных движений обеих нижних конечностях). Сдавление аневризмой левого лёгкого приводит к его ателектазу и создаёт благоприятные условия для возникновения пневмонии. Сдавление пищевода в некоторых случаях может приводить к затруднению прохождения по нему пищи (дисфагии). При разрушении стенки пищевода вследствие длительного давления на неё аневризмы возникают небольшие кровотечения из пищевода, после чего, как правило, возникает прорыв аневризмы в его просвет с развитием массивного кровотечения. При прорыве в плевральную полость аневризмы нисходящей аорты развивается быстро нарастающая анемия (малокровие) и большой гемоторакс (скопление крови в плевральной полости).

Аневризма торакоабдоминальной (грудобрюшной аорты) аорты встречается редко, как правило, обусловлена сифилисом. Аневризма сдавливает пищевод и верхний отдел желудка, что приводит к появлению давящих болей в подложечной области, которые могут быть связаны с приёмом пищи, иногда – отрыжки, рвоты, нарушению прохождения пищи по пищеводу. Аневризма торакоабдоминальной аорты может вызывать сужение или полное перекрытие просвета верхней брыжеечной артерии и чревного ствола, кровоснабжающих органы брюшной полости, что проявляется приступами мучительных болей в животе (так называемая брюшная жаба). Из-за вышеописанных причин аневризма этой локализации приводит к похуданию пациента.

Расслаивающая аневризма аорты проявляется внезапно возникающими острыми болями в груди, не снимаемыми болеутоляющими средствами, и коллапсом. Иногда развивается полная потеря возможности произвольных движений обеих нижних конечностях, которая может быть временной или принять постоянный характер. Из-за особенностей локализации и характера возникающих болей клинические проявления расслаивающей аневризмы аорты могут быть приняты за острый инфаркт миокарда.

КОГДА ОБРАТИТСЯ К ВРАЧУ

При появлении указанных выше симптомов.

Записаться на прием к кардиологу в Медицинский центр «Север» можно по телефону 8 (49244) 9-32-49.

Причины возникновения аневризмы аорты

Наиболее часто аневризма аорты развивается вследствие атеросклеротического процесса или имеет сифилитическое происхождение. В последнее время на первое место среди причин развития аневризмы аорты выходит её атеросклероз, что обусловлено успехами в лечении сифилиса и увеличением средней продолжительности жизни. Кроме того, сифилис чаще является причиной развития аневризмы грудного отдела аорты, в то время как атеросклероз чаще приводит к формированию аневризмы брюшного отдела.

Другими причинами развития аневризмы аорты являются медионекроз и неспецифический аортоартериит. Возможны также травматические аневризмы (например, после закрытой травмы живота) и ложные аневризмы анастомозов после операций на аорте. В научной медицинской литературе описаны также аневризмы микотического (грибкового) происхождения.

Осложнения аневризмы аорты

1. Пороки аортального клапана и сердечная недостаточность. При аневризме восходящей аорты сифилитического происхождения может развиться декомпенсация сердечной деятельности из-за порока аортального клапана или перекрытия устья коронарных артерий.

2. Разрыв аневризмы с кровотечением. Кровотечение может происходить в органы дыхания (бронхи, трахею), плевральную полость, сердечную сумку, в пищевод, крупные кровеносные сосуды, расположенные в грудной полости, и иногда даже наружу через кожу при разрушении грудины. В случае кровотечения в полость перикарда возникает тампонада сердца. Кровотечение приводит к быстро нарастающей кровопотере.

3. Острое и подострое тромбирование аневризмы аорты. Чаще всего развивается в брюшном отделе аорты и приводит к закрытию расположенных здесь её ветвей.

Перечисленные осложнения быстро ведуг к гибели пациента, если вовремя не приняты соответствующие меры.

Инструментальное обследование

Рентгенологическое исследование. При аневризмах грудной аорты рентгенографию проводят в трёх проекциях с непременным контрастированием просвета пищевода. Характерно расширение тени сосудистого пучка. Аневризмы нисходящей аорты выбухают в левое лёгочное поле. У большинства больных отмечается смещение контрастированного пищевода. Иногда определяется кальциноз (обызвествление) аневризматического мешка. При аневризмах брюшной аорты обзорная рентгенография брюшной полости в двух проекциях позволяет выявить кальциноз стенки аорты и узурацию тел позвонков поясничного отдела.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) аорты и сердца. УЗИ позволяет выявить наличие и размер в поперечнике и по длиннику аневризм восходящей, нисходящей аорты, дуги аорты, брюшной аорты, состояние отходящих от аорты сосудов, а также наличие порока аортального клапана, характер изменений аортальной стенки.

Компьютерная томография (КТ). При величине просвета аорты более 4 см её расширение рассматривают в качестве аневризматического. При выполнении компьютерной томографии имеется возможность определить вовлечение в процесс крупных артерий и выявить признаки расслоения (диссекции) стенок (при расслаивающей аневризме аорты).

Ангиографическое исследование (аортография). Применяется, как правило, перед оперативным вмешательством при планировании его характера и объёма.

Лечение пациента с аневризмой аорты

Аневризма грудной аорты, имеющая диаметр более 5 см, подлежит оперативному лечению в связи с большим риском её разрыва и развития тромбоэмболических осложнений. Оперативное вмешательство выполняется в условиях искусственного кровообращения и гипотермии (пониженной температуры) и сводится к резекции (удалению) аневризмы с одномоментным замещением удалённого участка протезом.

При бессимптомном течении аневризмы брюшной аорты показанием к плановому оперативному вмешательству является её диаметр более 4 см. В случаях нарастания болевого синдрома и угрозы разрыва показано экстренное хирургическое вмешательство. Операция сводится к резекции аневризмы с прямым протезированием брюшной аорты или выполнению бифуркационного аортобедренного протезирования.

Прогноз при аневризме аорты

При отсутствии своевременного лечения и возникновении тяжёлых осложнений аневризмы аорты прогноз неблагоприятный. Летальный исход может наступить в результате декомпенсации сердечной деятельности, обусловленной развитием пороков аортального клапана при аневризме восходящей аорты, тампонады сердца вследствие прорыва аневризмы в полость перикарда, массивной кровопотери в результате прорыва аневризмы в полые органы и плевральную или брюшную полость.

Однако успехи, достигнутые в настоящее время в хирургическом лечении аневризм аорты, позволяют в случае своевременного и адекватного оперативного вмешательства сохранить жизнь большинству больных. При плановой операции летальность составляет 0-5%, а в случае разрыва аневризмы даже при экстренном оперативном вмешательстве составляет 50-80%. Пятилетняя выживаемость среди оперированных больных составляет 80%, а среди неоперированных – 5-10%.

Острый аортальный синдром

Нормальная аорта и возрастные изменения

Аорта характеризуется исключительной пропускной способностью, обеспечивая циркуляцию крови в объеме почти 200 миллионов литров в течение жизни человека. В дополнение к проводящей функции, в аорте также осуществляется регуляция и контроль системного сосудистого сопротивления и частоты сердечных сокращений за счет барорецепторов, расположенных в области дуги и восходящего отдела. Можно утверждать, что аорта выполняет роль «второго сердца» во время диастолы (функция Виндкессела), то есть сглаживает осцилляции давления, обусловленные интермиттирующим выбросом из левого желудочка, что наиболее важно не только для адекватной коронарной перфузии, но также необходимо для других органов и тканей. В норме диаметр аорты обычно не превышает 40 мм и характеризуется постепенным сужением в дистальном направлении. Данные параметры зависят от ряда факторов, включая возраст, пол, площадь поверхности тела и уровень артериального давления. Верхняя граница нормального значения диаметра корня аорты (99-процентиль) составляет 40 мм у мужчин и 34 мм у женщин. С возрастом в течение каждого десятилетия происходит увеличение размеров корня аорты примерно на 0,9 мм у мужчин и 0,7 мм у женщин соответственно.

Терминология

Истинная аневризма

Ложная аневризма

Расслоение аорты (диссекция)

Факт 1 и 2 и 3

Классификация патологии аорты

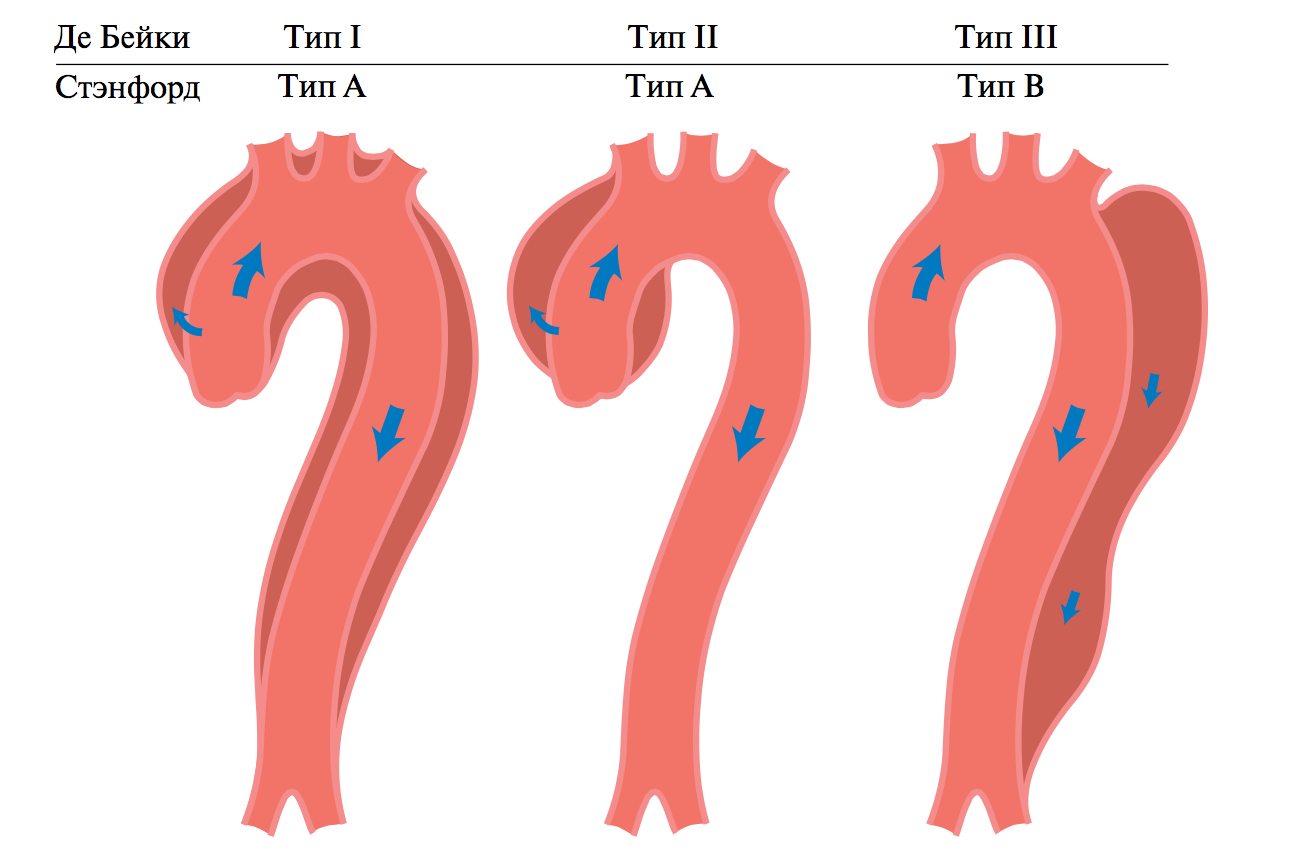

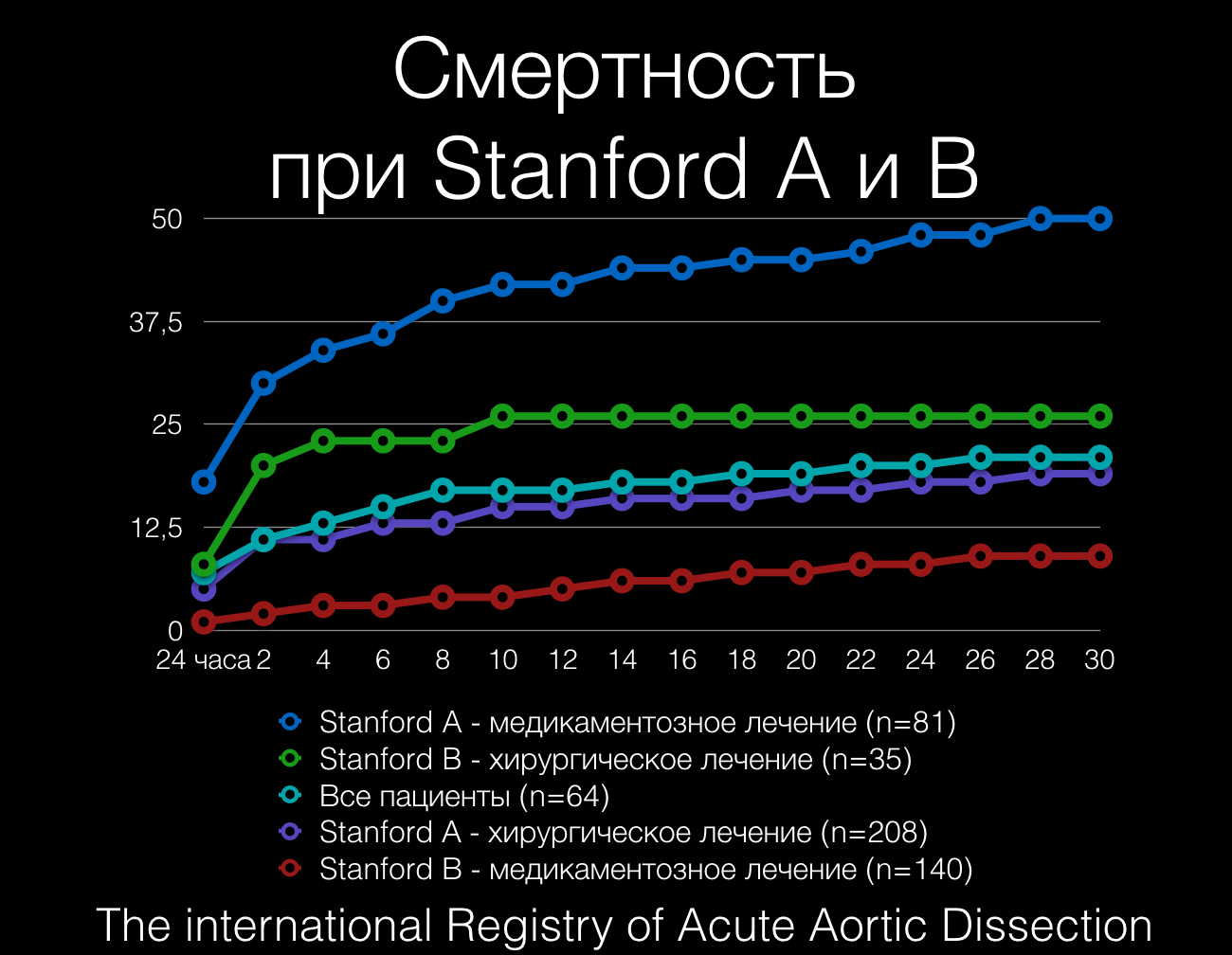

Для локализации патологии используют Стенфордскую классификацию.

Локализация патологии:

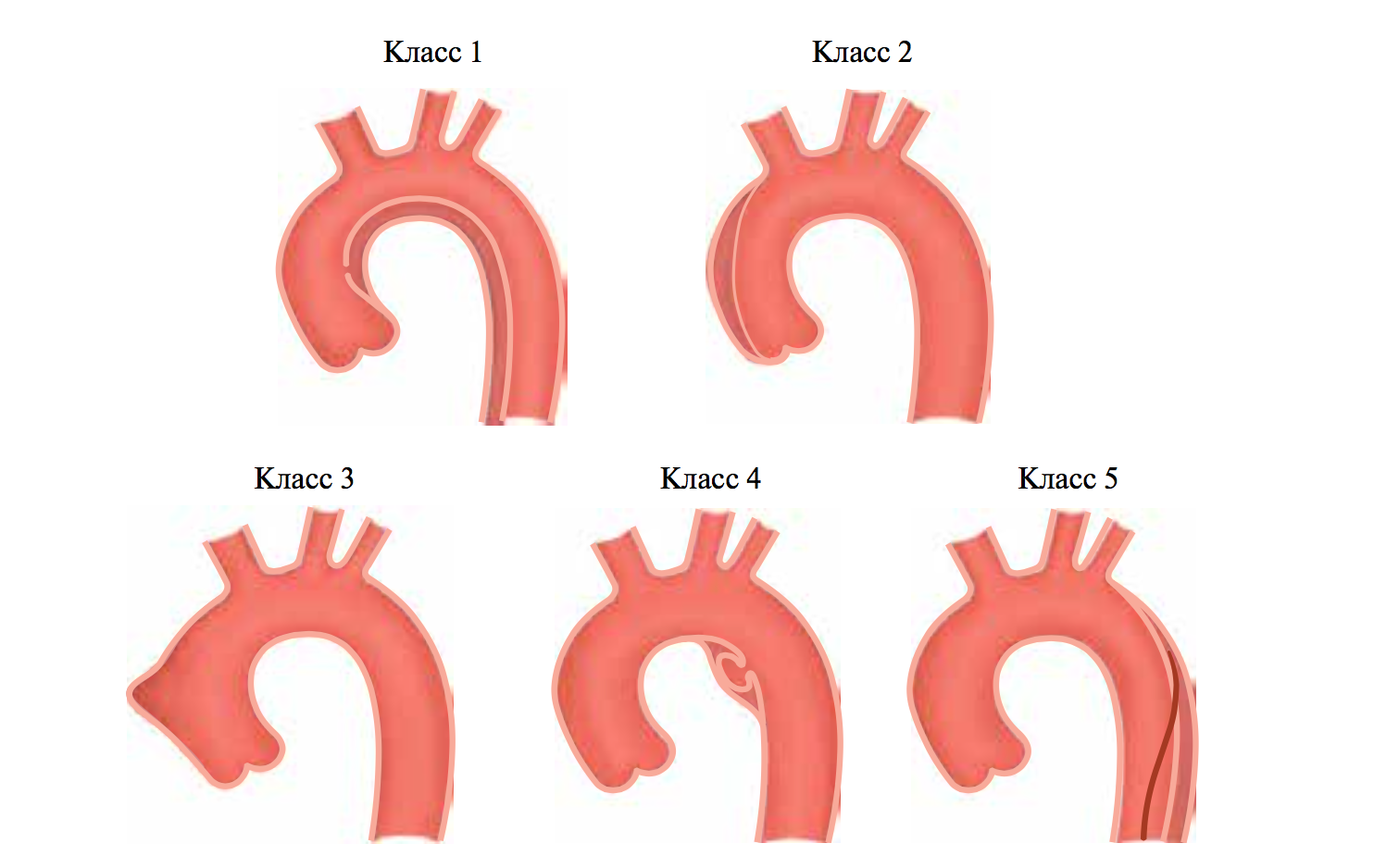

Классификация острого аортального синдрома при расслоении.

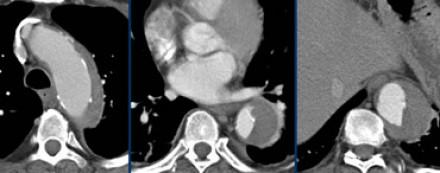

Диссекция аорты

Интересующая информация при оценке изображений.

Рекомендации Кардиологического общества

Радиологические находки

Истинный просвет

Ложный просвет

Диссекция брахиоцефальных артерий

Диссекция абдоминальных артерий

Гемиперикард, гемиторакс, гемомедиастенум

Тромбированный просвет при диссекции vs аневризма с тромбом

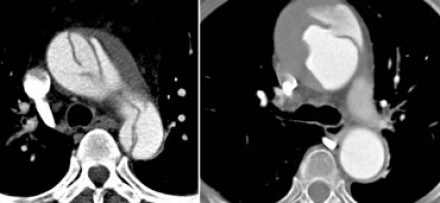

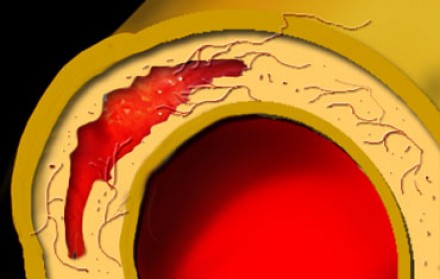

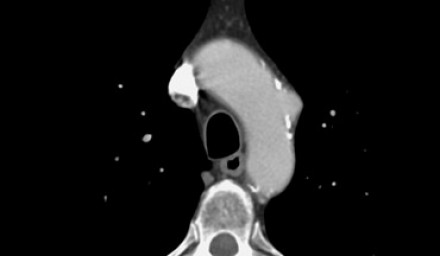

Интрамуральная гематома — это один из вариантов ОАС, когда происходит формирование гематомы в медии аорты при отстутствии ложного просвета и разрыва интимы (фенестрации).

ИМГ диагностируется на основании наличия утолщения стенки аорты >5 мм округлой формы или в виде полумесяца, и при отсутствии кровотока. Эта состояние может составлять 10-25% от всех случаев острого аортального синдрома. Вовлечение восходящей аорты и дуги аорты (тип А) происходит в 30% и 10% случаев, соответственно, в то время как поражение нисходящей грудной аорты (тип B) выявляется в 60-70% случаях.

Краткие факты

Спонтанное кровоизлияние в медиа, обусловленное разрывом мелких кровеносных сосудов, которые снабжают крупные кровеносные сосуды (vasa vasorum).

13% случаев нет дефицита пульса.

Трудно отличить от тромбированной диссекции аорты.

В 16-17% случаев осложняется в классическую диссекцию.

Смертность через год после выявления составляет около 25%.

Важная информация для клинициста

Тип А или Тип В по Stanford

Регресс интермуральный гематомы составляет до 80%

Предикторы летального исхода

— Восходящая аорта

— Толщина интрамуральной гематомы составляет более 2 см.

— Экссудативный перикардит (в меньшей степени плевральный выпот).

Интрамуральная гематома может персистировать или переходить аневризму или пенетрирующую язву.

Ассоциирование с пенетрирующей язвой аорты является худшим прогностическим признаком.

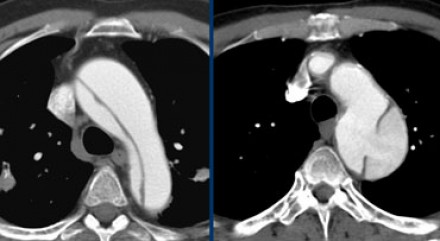

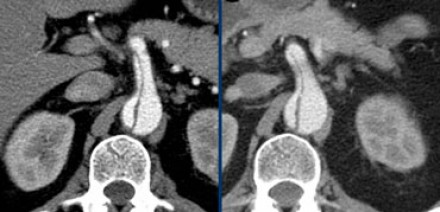

Выше представлена интрамуральная гематома, что на нативных КТ изображениях соответствуют гиперденсным изменениям. Кальцификация интимы, окружающая истинный просвет.

Выше представлен снимки того же пациента, что и выше, но с контрастным усилением.

Обратите внимание, что интрамуральная гематома не окружает спирально истинный просвет, что является патогномоничным признаком при дифференциальном диагнозе с диссекцией, но для выбора тактики лечения важным принципом остаётся классифицирование патологии на тип А или тип В по Stanford. Обратите внимание, что у данного пациента нет перикардиального выпота. Толщина гематомы составляет меньше 2 см, поэтому мы можем сказать, что регрессия интрамуральной гематомы типа В по Stanford с возможностью до 80%.

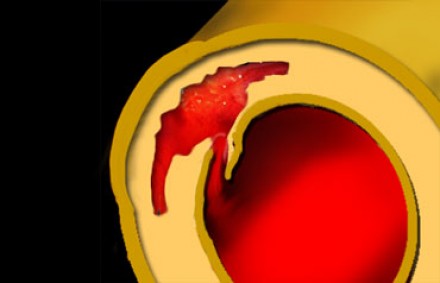

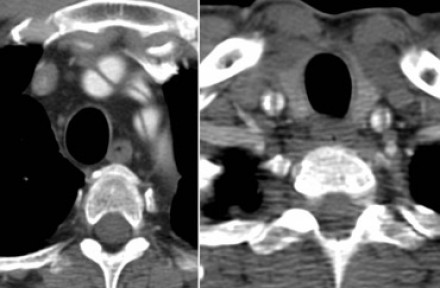

Пенетрирующая атеросклеротическая язва

Пенетрирующая атеросклеротическая язва определяется как язва атеросклеротической бляшки аорты, проникающая через внутреннюю эластическую пластинку в медию. Такие поражения составляют 2-7% от всех случаев острого аортального синдрома. Распространение язвенного процесса может либо привести к развитию интрамуральной гематомы, ложной аневризмы, или даже разрыву аорты или расслоению аорты. Естественное течение этого заболевания характеризуется прогрессивным расширением аорты и образованием мешотчатой или веретенообразной аневризмы, что особенно быстро происходит в восходящей аорте (тип А ПАЯ). Пенетрирующая атеросклеротическая язва часто встречается в условиях выраженного атеросклероза грудной аорты, бывает множественной, и может сильно различаться по размеру и глубине поражения сосудистой стенки. Наиболее распространенной локализацией данной патологии является средняя и нижняя трети нисходящей грудной аорты (тип B ПАЯ). Реже, язвы находятся в дуге аорты или брюшной аорте, в то время как вовлечение восходящей аорты наблюдается редко. Общими чертами больных с пенетрирующей атеросклеротической язвой являются пожилой возраст, мужской пол, курение табака, гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, и сопутствующие аневризмы брюшной аорты. Симптомы могут быть аналогичны тем, которые имеются при диссекции, хотя они более часто проявляются у пожилых пациентов и редко манифестируют в виде признаков мальперфузии органов. Симптомы могут указывать на экстренную ситуацию при вовлечении адвентиции и возможном разрыве аорты. КТ является методом выбора для диагностики пенетрирующей атеросклеротической язвы на основании выпячивания контрастированной медии через кальцинированную бляшку.

Основные факты:

— возникает у пациентов с системным атеросклерозом.

— основная причина саккулярных аневризм.

— частая локализация дуга или нисходящая аорта.

— часто выявляется множественное атеросклеротическое изъязвление аорты, что затрудняет хирургическое лечение, и данные пациенты лечатся медикаментозно.

— Такое неотложное состояние, как разрыв адвентиции аорты, встречается не так часто, как острый инфаркт миокарда, обусловленный системным атеросклерозом.

Какие данные важны клиницисту?

— Тип А или Тип В

— Количество: единичное или множественное поражение аорты.

— Осложнена ли пенетрирующая язва интрамуральной гематомой.

— Возможно ли эндоваскулярное лечение.

Радиологические находки

Обширная кальцификация интимы и атеросклеротические бляшки.

Выпячивания контрастированной медии через кальцинированную бляшку.

Возможно контрастное усиление стенки аорты.

Продольно расположенная интрамуральная гематома.

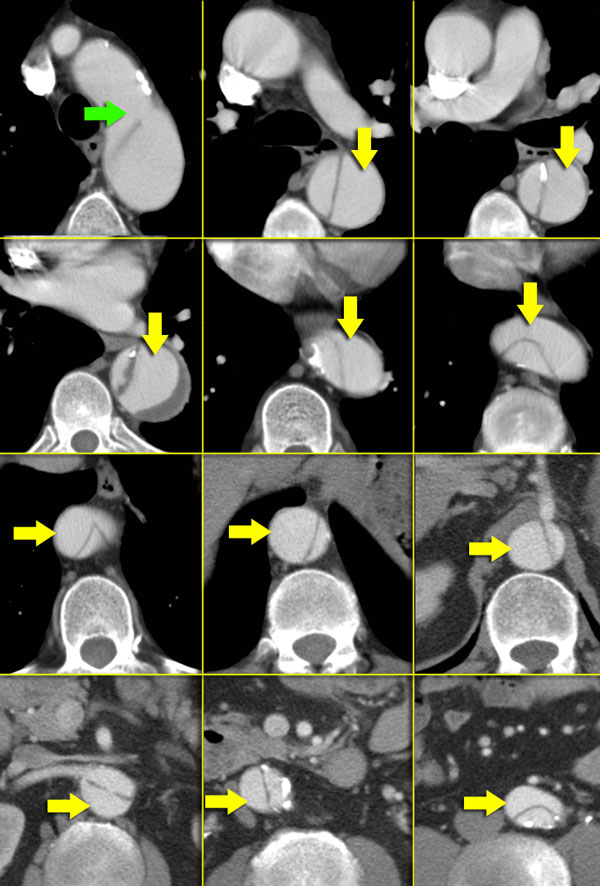

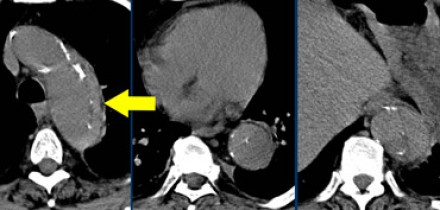

Ниже представлены типичные изменения, которые визуализируются на КТ при пенетрирующей язве аорты.

Осложнения.

Формирование саккулярной аневризмы.

Компрессия близлежащих структур.

Разрыв.

Большинство пациент имеют плохой прогноз в связи с диффузной органной недостаточностью, обусловленной генерализированным атеросклерозом.