какие физические качества можно развивать средствами легкой атлетики

Развитие физических качеств в лёгкой атлетике

Просмотр содержимого документа

«Развитие физических качеств в лёгкой атлетике»

Развитие физических качеств в лёгкой атлетике

Физкультура это не только бег, зарядка и прыжки, но и развитие определённых качеств, помогающих человеку стать спортсменом, добиться в спорте хороших результатов.

Сегодня я представляю презентацию на тему: “Развитие физических качеств в лёгкой атлетике”.

Легкая атлетика является великолепным, всесторонне развивающим средством, позволяющим совершенствовать все физические качества, многие функции организма, в том числе сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Для занятий легкой атлетикой необходимо развивать следующие физические качества:

Быстрота — это способность выполнять движения с большой скоростью и частотой. Такая способность выполнять движения обеспечивает достижение хороших спортивных результатов.

Быстроту подразделяют на общую и специальную.

Для развития быстроты легкоатлетов используют три группы средств: неспецифические, специфические и специальные.

К неспецифическим средствам относятся:

К специфическим средствам относятся: специальные упражнения избранного вида легкой атлетики (например, беговые, прыжковые упражнения и т.д.).

Какими методами и при каких условиях можно успешно развивать силу?

Эффективно выполнять упражнения: с малым весом, сериями и «до отказа»; со средним весом (65—70% от предельного) и выше; с большим весом и до максимально возможного веса. Подбирать методы следует в зависимости от индивидуальных особенностей данного спортсмена.

Процесс силовой подготовки разделяют на общую и специальную силовую подготовку.

— общая силовая подготовка обеспечивает всестороннее развитие мышечных групп двигательного аппарата спортсмена и необходима для достижений, требующих осуществления специальной силовой подготовки, характерной для соревновательной деятельности легкоатлетов.

— специальная силовая подготовка направлена на развитие силовых способностей избранного вида легкой атлетики, который выбрал юный легкоатлет.

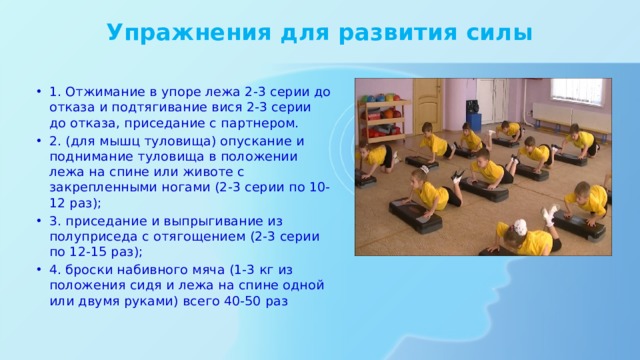

Упражнения для развития силы

Гибкость и виды гибкости

ЛОВКОСТЬ И ВИДЫ ЛОВКОСТИ

Физические упражнения следует располагать в определенной последовательности, в зависимости от их преимущественной направленности.

Наиболее целесообразна такая последовательность:

Какие физические качества можно развивать средствами легкой атлетики

Физические качества – это врожденные морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая активность человека, получающая свое полное проявление в целесообразной двигательной деятельности. К основным физическим качествам относятся – сила, быстрота, выносливость, ловкость и гибкость. Все эти качества в той или иной степени необходимы в легкой атлетике для достижения высоких результатов.

Для оценки степени развития собственно силовых способностей различают абсолютную и относительную силу. Абсолютная сила – это максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, независимо от массы его тела. Относительная сила – это сила проявляемая человеком в пересчете на 1 кг собственного веса.

Взрывная сила более активно проявляется в условиях, когда сокращению мышц предшествует их механическое растягивание, при этом проявляется реактивная способность мышц. Отличительной особенностью взрывной силы является то, что сила, и скорость сокращений мышц проявляются одновременно при выполнении одноразового действия.

Основные задачи силовой подготовки: 1) увеличить силовые возможности с целью эффективного совершенствования в избранном виде легкой атлетики; 2) обеспечить и сохранить силовые возможности применительно к особенностям этапов многолетнего процесса спортивного совершенствования; 3) концентрировать воспитание силовых способностей с учетом специфических особенностей избранного вида легкой атлетики.

В теории и практике спортивной тренировки процесс силовой подготовки разделяют на общую и специальную силовую подготовку.

Общая силовая подготовка обеспечивает всестороннее развитие мышечных групп двигательного аппарата спортсмена. Общие силовые возможности служат лишь предпосылками для роста дальнейших достижений, требующих осуществления специальной силовой подготовки, характерной для соревновательной деятельности легкоатлетов.

Специальная силовая подготовка направлена на развитие силовых способностей избранного вида легкой атлетики. Здесь методика тренировки должна решать вопрос формирования структуры силовых способностей применительно к особенностям вида легкой атлетики, который выбрал юный легкоатлет.

Методы развития силы: 1. Метод максимальных усилий. 2. Метод динамических усилий. 3. Метод повторных усилий. 4. «Ударный» метод. 5. Метод статических усилий. 6. Метод изокинетических усилий. 7. Метод круговой тренировки. 8. Игровой метод.

Основные средства развития силы. К наиболее характерным средствам развития силы относятся упражнения с отягощениями (различными снарядами), выполняемые в динамическом и изометрическом режимах; упражнения, связанные с преодолением веса собственного тела; упражнения с партнером (парные упражнения).

Контроль за развитием силы проводится с применением следующих групп методов.

Первая группа основана на определении максимальной статической силы основных мышечных групп с помощью динамометра. Эту методику называют полидинамометрией. Данные измерений позволяют характеризовать силовую «топографию» мышц легкоатлетов, выявляют сильные и слабые мышечные группы.

Вторая группа методов заключается в измерении динамической силы мышц. Здесь можно с помощью прыжковых упражнений определить способность к многократному проявлению динамической силы. Измеряется длина или высота прыжка в линейных единицах или время выполнения прыжков.

Под «быстротой» также понимают комплекс морфофункциональных свойств человека, непосредственно определяющих скоростные характеристики движений, а также время двигательной реакции.

«Скоростные способности» – это возможность человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток времени.

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения и частота (темп) движений. В тех случаях, когда элементарные формы проявления скоростных способностей взаимодействуют с другими физическими качествами и техническими действиями, имеет место комплексное проявление скоростных качеств.

Быстроту подразделяют на общую и специальную.

Основные задачи скоростной подготовки: 1) обеспечить направленное развитие двигательных способностей легкоатлетов, от которых непосредственно зависит предельная скорость движения; 2) для эффективного воздействия упражнений, направленных на увеличение скорости, постепенно усложняя двигательные задачи с учетом возраста и квалификации спортсменов; 3) концентрировать воспитание скоростных способностей с учетом специфических требований избранного вида легкой атлетики.

Качество быстроты является ведущим во всех видах легкой атлетики. Необходимо учитывать, что быстрота зависит от природных данных (наследственных и биологических способностей нервной системы).

Основные методы развития быстроты: 1. Повторный. 2. Переменный. 3. Соревновательный. 4. Игровой.

Основные средства развития быстроты. Для развития быстроты легкоатлетов используют три группы средств: неспецифические специфические, специальные.

К неспецифическим средствам относятся: 1) упражнения, связанные с развитием быстроты двигательной реакции; 2) упражнения для развития динамической и взрывной силы мышц (различные прыжки, неспецифические для специальной подготовки легкоатлетов и других видов спорта); 3) упражнения для улучшения амплитуды движений и способности мышц к расслаблению; 4) подвижные и спортивные игры.

К специфическим средствам относятся: 1) специальные упражнения избранного вида легкой атлетики (например, беговые, прыжковые упражнения и т. д.). Структура движений в этих упражнениях приближена к виду легкой атлетики.

К специальным средствам относятся различные упражнения, направленные на совершенствование всех тех способностей и умений легкоатлета, от которых зависит скорость выполнения соревновательного упражнения. Положительный «перенос» качества быстроты с одного движения на другое возможен лишь при сходстве их структуры (кинематической и динамической) и характера нервно-мышечных усилий спортсмена.

Контроль за развитием быстроты. Контроль должен включать тестирование всех четырех форм проявления быстроты: 1. Для определения скорости двигательной реакции измеряется латентное (скрытое) время реакции (в миллисекундах). 2. Максимальная частота движений во время выполнения упражнений избранного вида легкой атлетики. Например, время спринтерского бега определяется путем подсчета количества шагов в единицу времени на определенном отрезке дистанции. 3. Скорость отдельных движений в общем цикле бега, прыжках и метании определяется путем анализа кинограмм, записи усилий, времени опорных и полетных фаз (метод подометрии) с помощью тензометрической и динамометрической аппаратуры. 4. Комплексное проявление быстроты оценивается педагогическими тестами. Измеряется бег на отрезках (регистрируется максимальная скорость бега), прыжки и метания (регистрируется время выполнения и количество движений в единицу времени).

Комплексный контроль за развитием быстроты осуществляется во время поэтапных обследований легкоатлетов.

Различают несколько видов выносливости: общую, скоростную, силовую и специальную.

Общая выносливость. Это способность продолжительно выполнять работу, вовлекающую в действие многие мышечные группы и предъявляющую высокие требования к сердечно-сосудистой и дыхательной системам или способность длительно проявлять мышечные усилия сравнительно невысокой интенсивности

Скоростная выносливость. Это выносливость, проявляемая в деятельности, которая предъявляет особые требования к скоростным параметрам движений и совершается в силу этого в режиме, выходящем за рамки аэробного обмена

Силовая выносливость. Это способность противостоять утомлению, вызываемому относительно продолжительными мышечными напряжениями значительной величины.

Специальная выносливость. Это способность противостоять утомлению в условиях специфической деятельности при мобилизации физиологических возможностей или же при определенной деятельности.

Основные задачи воспитания выносливости: 1) расширяя функциональные возможности организма легкоатлетов, лимитирующие общую работоспособность, создавать предпосылки для суммарного увеличения полезного, объема тренировочной работы и на его основе использования эффекта «переноса» содействовать развитию выносливости применительно к требованиям избранного вида легкой атлетики; 2) обеспечить воспитание у спортсменов выносливости к длительной непрерывной работе умеренной и большой интенсивности, связанной с активным функционированием сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 3) создать в процессе всех этапов многолетней подготовки предпосылки для перехода к повышенным тренировочным нагрузкам в избранном виде легкой атлетики.

Основные методы развития выносливости: 1) равномерный; 2) повторный; 3) интервальный; 4) переменный; 5) игровой; 6) круговой; 7) соревновательный.

Основные средства развития выносливости.

К неспецифическим средствам развития общей выносливости в тренировке легкоатлетов относятся ходьба, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения, подвижные и спортивные игры, упражнения из других видов спорта (плавание, лыжные гонки и т. д.).

Специфические средства для развития выносливости исходят от вида легкой атлетики, в котором специализируется спортсмен. В основном это специальные упражнения (беговые, прыжковые и т. д.).

Контроль за развитием выносливости. Контроль осуществляется с помощью медико-биологических и педагогических тестов. Большое разнообразие методов контроля вызвано тем, что выносливость многофакторна. Медико-биологические тесты оценивают уровень развития различных функций организма, их предельные значения и экономичность. Педагогическое тестирование необходимо для комплексной оценки выносливости. Все упражнения выполняются в условиях соревнований.

Ловкость выражает степень координационных способностей человека, умение перестраивать свою двигательную деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняющихся ситуаций.

Основные задачи воспитания ловкости: 1) обеспечить накопление запаса элементов движений и совершенствование способности к их объединению в более сложные, двигательные действия; 2) развивать способности освоения сложно-координационных движений; 3) научить спортсменов перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки; 4) развивать точность восприятия своих движений в пространстве и во времени; 5) обновлять двигательный опыт спортсмена, совершенствуя функции анализаторов движений и их способности с целью развития умения регулировать мышечные напряжения, в определенных пространственно-временных условиях; 6) воспитать смелость и решительность.

Ловкость является, в известной степени, врожденным качеством, однако в процессе тренировки можно в значительной мере ее совершенствовать.

Качество ловкости проявляется комплексно: а) высокая координация движений; б) реализация качеств быстроты, гибкости, а также чувства ритма и темпа движений; в) умение своевременно и правильно выполнять необходимые движения в зависимости от конкретной, постоянно изменяющейся обстановки; г) умение своевременно напрягать и расслаблять мышцы.

Высокий уровень развития ловкости позволяет быстрее усваивать новые движения и выполнять их с наименьшей затратой энергии и времени. Хороший уровень развития ловкости у спортсменов позволяет быстрее и эффективнее овладевать правильной техникой упражнений и видов легкой атлетики.

Основные методы развития ловкости: 1) повторный; 2) интервальный; 3) игровой; 4) круговой тренировки; 5) соревновательный.

Основные средства развития ловкости. Основными средствами воздействия, направленного на развитие ловкости, являются различные более сложные обшеразвивающие и специальные упражнения, если они связаны, с преодолением координационных трудностей. Наиболее распространенными средствами воспитания общей ловкости являются элементы акробатики, подвижные и спортивные игры, упражнения на гимнастических снарядах, прыжки в воду. Средствами для развития специальной ловкости служат упражнения избранного вида легкой атлетики.

Подбор средств должен быть подчинен принципа: а) обязательного включения элементов новизны; б) предъявления повышенных требований к точности выполнения движений и сохранению равновесия.

Контроль за развитием ловкости. При оценке ловкости пользуются различными критериями, однако ни один из которых не является пока общепринятым. В практике определения качества ловкости в какой-то мере судят по показателям времени, затраченного на освоение новых норм двигательных действий или точности движений, применяемых для оценки степени совершенства спортивной техники или затрат времени в тесте.

Наиболее удачный тест для определения ловкости, по нашему мнению, является челночный бег.

Основные задачи воспитания гибкости: а) повышение эластичности мышц; б) улучшение координации движений; в) обеспечение развития и совершенствования гибкости, применительно к требованиям избранного вида легкой атлетики; г) сохранение высоких показателей на достигнутом оптимальном уровне на этапе спортивного совершенствования.

Легкая атлетика предъявляет специфические требования к гибкости, обусловленные биомеханической структурой основных соревновательных действий. Легкоатлетам в первую очередь необходимо иметь высокую подвижность в плечевых и голеностопных суставах.

Можно выделяют активную и пассивную формы гибкости. Активная гибкость проявляется активными (произвольными) движениями; пассивная – пассивными движениями, совершаемыми с помощью дополнительных воздействий или действий внешних сил.

Специфическая направленность тренировки в различных видах спорта определяет необходимость разделения гибкости на общую и специальную. Деление гибкости на общую и специальную вызвано требованиями конкретного вида спорта и тем, что подвижность в суставах по своему характеру является специфичной.

Основные методы развития гибкости: 1. Повторный метод. 2. Игровой метод. 3. Соревновательный метод.

Основные средства развития гибкости. Основными средствами реализации задач по развитию гибкости являются общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения. Эти упражнения делятся на активные, пассивные и комбинированные. Данные группы упражнений применяются как в динамическом, так и в статистическом режимах.

Общеобразовательные упражнения подбирают из средств основной и спортивно-прикладной гимнастики. Специально-подготовительные упражнения подбирают из элементов легкоатлетических видов.

Контроль за развитием гибкости. Мерой гибкости является максимальная амплитуда движений в суставах. Измеряется гибкость в градусах или в линейных единицах (см.). Для измерений степени подвижности в градусах пользуются прибором гиниометром. Измерение гибкости в линейных мерах основано на определении пути дистальной части перемещаемого в пространстве звена тела от исходного положения (или определенной плоскости) до высшей точки амплитуды движения. Измеряется расстояние, на которое перемещается определенная точка движущегося звена тела.

Воспитание физических качеств у старшеклассников средствами лёгкой атлетики

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

1.1. Легкая атлетика в системе физического воспитания школьников………..6

1.2. Особенности физического воспитания и развития физических качеств старшеклассников…………………………………………………………………12

2.1. Содержание и результаты исследования влияния средств легкой атлетики на воспитание физических качеств старшеклассников………………………..20

Список использованных источников……………………………………………43

На современном этапе развития нашего общества необходимо воспитывать нового человека, который органично сочетает в себе духовное богатство, нравственную чистоту и физическое совершенство.

Никогда в истории общества движение не было так необходимо человеку, как сегодня. Исключительный интерес к этой проблеме обусловлен, прежде всего, тем, что возможности человеческого организма огромны и их не всегда можно реализовать. А самым доступным способом повышения потенциала здоровья, по мнению ученых, является легкая атлетика.

В наше столетие проникновение во все сферы деятельности научно-технического прогресса становится чрезвычайно актуальным. Малоподвижный образ жизни делает организм человека беззащитным в развитии различных заболеваний. Особенно тревожный случай у старшеклассников. Например, каждый десятый ребенок страдает ожирением. Чтобы дети росли здоровыми, необходимо правильное физическое воспитание и здоровый образ жизни.

Основу легкой атлетики составляют естественные движения человека. Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему физическому развитию и способствуют здоровью людей. Легкая атлетика является частью государственной системы физического воспитания. Упражнения по легкой атлетике являются частью программы физического воспитания для учащихся всех типов учебных заведений, в процессе обучения по всем видам спорта, в области физического воспитания для людей всех возрастов.

Благодаря упражнениям из легкой атлетики ребенок усваивает правильные двигательные способности: ходить, прыгать, преодолевать препятствия и т. Д., Необходимые ему в повседневной жизни. Развивает ловкость, скорость, силу и выносливость, точность и красоту движений. Кроме того, классы являются хорошей профилактикой различных заболеваний опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, искривление ног, нарушение осанки, сколиоз), дыхательной и сердечно-сосудистой систем, оказывают благотворное воздействие на обмен веществ, повышают защитные силы организма.

Также важно, что многие упражнения не требуют специального дорогостоящего оборудования и могут выполняться на простых площадках и на земле. Таким образом, легкая атлетика легко доступна и необходима для нормального функционирования всех систем организма.

Таким образом, прослеживается противоречие между необходимостью воспитания физических качеств детей старшего школьного возраста и недостаточной разработанности методики их воспитания средствами легкой атлетики.

Проблема исследования – каким образом можно эффективно воспитывать физические качества старшеклассников средствами легкой атлетики.

Таким образом, мы определили тему нашего исследования: «Воспитание физических качеств у старшеклассников средствами лёгкой атлетики».

Объект исследования – система физического воспитания старшеклассников.

Предмет исследования – легкая атлетика как средство развития физических качеств.

Цель исследования – рассмотреть средства легкой атлетики, с помощью которых можно результативно воспитывать физические качества детей старшего школьного возраста.

1. Рассмотреть легкую атлетику в системе физического воспитания школьников.

2. Выявить особенности физического воспитания и развития физических качеств старшеклассников.

3. Провести исследование влияния средств легкой атлетики на воспитание физических качеств старшеклассников.

Теоретико-методологической базой исследования явились работы и труды ученых в области теории и методики физического воспитания и спорта (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, Л.П. Матвеев), современных педагогических теорий и технологий физического воспитания школьников (Б.А. Ашмарин, В.И. Лях, В.В. Пономарев, А.А. Тер-Ованесян), мониторинга состояния физического здоровья детей, подростков и молодежи (Г.Н. Апанасенко, П.А. Виноградов, А.А. Гужаловский, С.И. Изаак).

Методы исследования: анализ психолого-педагогической и методической литературы, обобщение, анализ и систематизация теоретико-методического материала, а также анализ опыта педагогов по физической культуре.

Практическая значимость исследования : состоит в разработке эффективной методике занятий с применением средств легкой атлетики для воспитания физических качеств старшеклассников, которую можно рекомендовать учителям физической культуры для их работы.

Структура выпускной квалификационной работы: введение, две главы, заключение, список использованных источников (30 наименований). Текст изложен на 46 страницах.

Глава I . Особенности воспитания физических качеств старшеклассников

1.1. Легкая атлетика в системе физического воспитания школьников

Основными задачами физического воспитания учащихся средних школ являются укрепление их здоровья и содействие соответствующему физическому развитию. Это хорошо известно. Тем не менее, не менее важно научить вас важным моторным навыкам, наиболее важными из которых являются ходьба, бег, прыжки и броски, то есть упражнения, составляющие атлетику [14].

Легкая атлетика играет ведущую роль в системе физического воспитания учащихся.

Различные формы обучения помогают учителю выбирать наиболее интересные, разнообразить его работу и вдохновлять большое количество учеников на занятия спортом.

Заявление норвежского тренера по легкой атлетике Э. Брунем сложно опровергнуть: «Спорт должен не только приносить ощутимую пользу, но и приносить радость детям». Этого можно достичь, следуя дидактическим принципам в классе и различным педагогическим методам. Влияние может быть применено для достижения определенных целей [22].

Система физического воспитания является исторически определенной формой социальной практики в физическом воспитании, включающей мировоззрения, теоретические и методологические, программные и организационные основы, обеспечивающие физическое восстановление людей и формирование здорового образа жизни [13].

В отечественном физическом воспитании мировоззрения направлены на содействие общему и гармоничному развитию личностей участников, выявлению возможностей, достижению физического совершенства, укреплению и поддержанию здоровья и, на этой основе, воспитанию членов Общества профессиональной деятельности. [28].

2. Теоретические и методологические основы. Система физического воспитания основана на достижениях многих наук. Теоретические и методологические основы научного положения естественных наук (анатомия, физиология, биохимия и др.), Общественных наук (философия, социология и др.), Педагогических наук (психология, педагогика и др.), На основе которых создана дисциплина «Теория и методика физического воспитания» Он также разрабатывает и конкретизирует наиболее общие законы физического воспитания [12].

3. Программная и нормативная база. Физическое воспитание происходит на основе общеобязательных государственных программ по физическому воспитанию и спорту (программы для дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений, армии и т. Д.). Эти программы включают научно-обоснованные упражнения и ресурсы для физического воспитания, сложные двигательные навыки и навыки, которые необходимо усвоить, а также список конкретных стандартов и требований.

Основы физического воспитания уточняются с учетом особенностей контингента (возраст, пол, состояние здоровья, состояние здоровья) и условий основной деятельности спортивного движения (учеба, работа на производстве, военная служба) по двум основным направлениям: общее образование и специальное образование.

Основным направлением обучения является прежде всего физическое воспитание в обязательном школьном образовании. Это обеспечивает: базовый минимум всесторонней физической подготовки; необходимая основа в жизни двигательных навыков и способностей; Уровень разностороннего развития физических способностей доступен каждому.

Предметная область (спортивная подготовка, производственная и военно-прикладная спортивная подготовка) предусматривает глубокое улучшение выбранной формы физической активности на основе широкой общей подготовки с потенциально высоким уровнем работоспособности (в зависимости от индивидуальных способностей).

Эти две основные области позволяют вам последовательно преодолевать жизненные движения, развивать физические, моральные и намеченные качества и совершенствовать спорт у людей [22].

4. Организационные основы. Организационная структура физического воспитания состоит из государственных и социально активных организационных, управленческих и управленческих форм.

Государственный строй выполняет необходимые систематические физические упражнения в дошкольных учреждениях (детских садах), школах, средних и высших учебных заведениях, армии и медицинских организациях. Занятия проводятся в соответствии с государственными программами, в установленные часы в соответствии с расписанием и официальным расписанием, под руководством штатных специалистов (спортивный персонал).

Организация контролируется Министерством по физической культуре, спорту и туризму Российской Федерации, Комитетом Государственной Думы по туризму и спорту, Муниципальным комитетом по спорту и спорту и соответствующими департаментами Министерства образования Российской Федерации. Поведение и результаты физического воспитания в государстве.

С социальной и любительской стороны курсы организованы в соответствии с индивидуальными предпочтениями, способностями участников и потребностями физического воспитания. Основной особенностью социально-любительской организационной формы является полная добровольность физического воспитания [12].

Продолжительность уроков во многом зависит от индивидуального отношения, личных предпочтений и фактического наличия свободного времени.

Упражнения важны для здоровья. Упражнения выполняются на воздухе, упражнения воздействуют на все группы мышц: укрепляют двигательный аппарат, улучшают деятельность дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы.

Лёгкая атлетика привлекает большое количество детей, и это помогает достичь главной цели образования: укрепить физическое здоровье детей, построить полноценное сильное и здоровое молодое поколение.

Атлетика особенно важна для формирования растущего организма, физического воспитания подрастающего поколения. Легкая атлетика не имеет аналогов. Атлетика развивает выносливость, силу, скорость, ловкость, гибкость и способность преодолевать трудности. Дает навыки, такие как бег, прыжки, метание. Очень часто встречается в трудовых и военных делах [18].

Педагогическая ценность заключается в том, что легкая атлетика строит характер, обладает волей человека и учит его не бояться трудностей, а смело преодолевать их.

Легкая атлетика в команде, участие в командных соревнованиях способствует повышению ответственности за проделанную работу.

Спортивная тренировка в легкой атлетике и соревновательная деятельность позволяют студентам раскрыть свой потенциал, проявить себя как личности, сформировать свой собственный характер и оптимальную психическую сферу.

Также важно, что многие упражнения не требуют специального дорогостоящего оборудования и могут выполняться на простых площадках и на земле. Таким образом, уроки легкой атлетики доступны для детей из малообеспеченных семей и являются наиболее демократичным видом спорта. В целом, структура легкой атлетики в школах может быть представлена следующим образом [9]:

проводятся с целью подготовки к соревнованиям внутри школы, овладения техникой движений и развития физических качеств у слабых и отстающих учеников. По строению они тоже напоминают трехчастный урок, но только больше подготовки организма к основной части, где длительность упражнения и нагрузка выше, чем на уроке. Соответственно, увеличивается время относительного восстановления организма после большой нагрузки.

может проводиться как в школе, так и за ее пределами. Они сосредоточены на развитии физических качеств, изучении техники простых элементов, выполнении задач учителя.

она проводится главным образом в секциях ДЮСШ, работающих на базе ОУ. Они направлены на подготовку участников к соревнованиям по легкой атлетике и совершенствование спортивных навыков. На этих занятиях ученики осваивают технику легкой атлетики, развивают физические качества, необходимые для того или иного вида легкой атлетики, до оптимальных навыков. По своей структуре урок также напоминает урок из трех частей. Больше времени уделяется подготовке организма к основной части, так как в ней выполняются большие нагрузки как по объему, так и по интенсивности. В основной части много разных упражнений различной направленности. Роль последнего усиливается, вот упражнения, направленные на расслабление, восстановление дыхания и сердечного ритма и т. д. проводятся в большем объеме.

как форма легкой атлетики являются венцом всех видов деятельности. Здесь ребенок демонстрирует свои способности, навыки, получает опыт соревнований, показывает, чего он достиг в процессе подготовки к ним. В связи с тем, что соревнования несут высокую физическую нагрузку, высокое психологическое напряжение, они приближаются к действиям в экстремальных условиях и оказывают тренировочное воздействие на организм спортсмена.

занятия могут быть разовыми (например, пробежки и походы в лес или парк для улучшения процессов регенерации организма при перетренированности) и систематическими (утренняя гимнастика, гигиенические прогулки). Эти формы обучения могут быть индивидуальными и групповыми.

Легкая атлетика является неотъемлемой частью системы физического воспитания. Он содержит не только ценный многовековой опыт подготовки человека к жизни, развитие у него физических и умственных способностей, но и, что не менее важно, опыт развития нравственных качеств человека, проявляющийся в процессе спортивной деятельности, благодаря разнообразию форм и методов [5].

Невозможно даже представить «российскую систему образования» и «легкую атлетику» как отдельные компоненты. Между ними не просто неразрывная связь, эти два понятия настолько тесно переплетены, что уже не могут быть разными. Так и должно быть, качества, которые человек естественно приобретает в процессе своего развития, являются наиболее важными. А учитель физической культуры может взять только лучшее в теории и применить на практике [27].

1.2. Особенности физического воспитания и развития физических качеств старшеклассников

Правильное отношение к физическому воспитанию в школе требует знания и учета возрастных особенностей развития учащихся. В соответствии с этими характеристиками определяются задачи физического воспитания, определяются средства и методы их решения, а также определяется степень нагрузки на организм ребенка [6].

В возрасте 16-17 лет процесс роста и развития организма продолжается. По сравнению с подростками в возрасте 12-15 лет наблюдается относительно спокойный и равномерный ход всех процессов развития отдельных органов и систем организма [20].

В связи с окончанием половой зрелости в этом возрасте учащиеся четко демонстрируют сексуальные и индивидуальные различия как по структуре, так и по функциям организма. Характеристики школьного возраста проявляются в замедлении роста тела в длину и увеличении его ширины, а также в увеличении массы тела. По внешности в пропорциях тела студенты подходят к взрослым. Различия между мальчиками и девочками по размеру и форме достигают максимума. Мальчики выше девочек и тяжелее. Девочки, в отличие от мальчиков, имеют более длинную верхнюю часть тела, более короткие ноги и руки, центр тяжести тела находится глубже. Все эти свойства влияют на длину шага, скорость ходьбы и бега, высоту и длину прыжка и т. Д. [10].

В возрасте от 16 до 17 лет окостенение у большинства скелетов заканчивается у школьников, за исключением множественных костей (крестцовой кости, ключицы, бедра и т. Д.) В возрасте от 25 до 26 лет. Рост трубчатых костей замедляется в длину и увеличивается в ширину. Кости становятся шире и тверже.

В этот момент грудь развивается быстро (особенно у молодых мужчин). Скелет старших учеников уже может нести значительное бремя. С развитием костного аппарата тесно связаны мышцы, сухожилия и связки.

В отличие от подростков, у 16-17 лет рост мышц не отстает от роста костей и прогрессирует равномерно и быстро. В этом возрасте, особенно у молодых мужчин, мышечная масса быстро увеличивается, а мышечная сила увеличивается [25].

В физическом воспитании необходимо обеспечить комплексное наращивание мышц с помощью различных физических упражнений с различными мышечными группами. Для этого следует широко использовать упражнения с движениями рук, ног, туловища в разные стороны, упражнения с палками, набитыми мячами, упражнения на гимнастической стенке и т. Д. [6].

В отличие от подросткового возраста, костно-мышечная система у студентов более устойчива к двигательным и статическим нагрузкам. В этом возрасте появляются благоприятные возможности для развития мышечной силы и выносливости. Тем не менее, риск неблагоприятного воздействия на развитие костей и мышц из-за чрезмерного напряжения двигателя и часто повторяющейся статической работы остается частично. Оказалось, что у юных тяжелоатлетов в возрасте 17 лет после нескольких подъемов штанги в течение дня нога уплощена. Высота свода стопы и другие ее морфофункциональные показатели у юных спортсменов восстанавливаются только через 1-2 дня после двухчасовой тренировки [25].

Для того, чтобы обеспечить правильное развитие костно-мышечной системы, то целесообразно использовать практические, умеренные упражнения с высоким напряжением мышц, чтобы развить силу. Однако такие упражнения следует выполнять чередуя с более легкими упражнениями. В этих упражнениях напряжение каждой мышцы должно сочетаться с ее последующим расслаблением и работой других мышц.

Девочки характеризуются более развитыми мышцами тазового пояса и тазового дна, тонкой структурой скелета и мышц. По сравнению с молодыми мужчинами они имеют значительно меньшее увеличение мышечной массы по сравнению с массой тела, увеличение силы происходит намного медленнее и значительно отстает от развития плечевого пояса. Все это ухудшает способность девушек выполнять упражнения, требующие сильного мышечного напряжения, например, упражнения. Б. подтягивание, остановка, остановка, лазание. Для правильного формирования костно-мышечной системы девочек упражнения, которые производят высокое внутрибрюшное давление, являются вредными для развития таза, такого как тазовая кость. В этом случае следует широко использовать упражнения, которые воздействуют на тазовые и брюшные мышцы и способствуют развитию костей таза [16].

В связи с ростом и развитием организма в подростковом возрасте происходит дальнейшее формирование органов кровообращения и дыхания. В это время сердце растет, улучшается его регуляция, увеличивается сила сердечной мышцы, что приводит к значительному увеличению импульса и крошечного объема сердца (количество крови, которое сокращает сердце с сокращением и в течение минуты Частота сердечных сокращений увеличивается с уменьшением частоты сокращений.

Через деятельность сердца и кровеносных сосудов достигается нервная и гуморальная регуляция после 16-17 лет высокого совершенства. Работа сердца и сосудов становится гармоничной, реакция сердца на внешние раздражители становится более адекватной, более адекватной. Эти признаки значительно повышают эффективность сердечно-сосудистой системы школьного возраста и, в частности, выносливость сердца с точки зрения физической активности [15].

Для тренировки сердечно-сосудистой системы необходимо использовать разные виды бега в умеренном темпе, бег на короткие дистанции, катание на лыжах, коньках, умеренное плавание и т. Д. Также рекомендуется чаще выполнять упражнения с глубокими дыхательными движениями.

Формирование дыхательных путей в этом возрасте характеризуется несколькими особенностями. У юношей и в большей степени у девочек постепенно увеличиваются объем груди и дыхательные движения, развиваются дыхательные мышцы, увеличивается их сила; улучшается регуляция дыхания; значительный размер достигает жизненной емкости легких. В этом возрасте наблюдается значительное увеличение пневмонии, как в покое, так и во время экстремальных физических нагрузок. Кроме того, газообмен в легких становится более эффективным: потребление кислорода увеличивается в процентах. Тем не менее, частота дыхания у студентов еще не достигла предела, характерного для взрослых из-за их функциональных способностей. При интенсивных физических нагрузках насыщение крови кислородом уменьшается быстрее, дефицит кислорода (гипоксемия) происходит быстрее. Из-за этого и из-за более высокой возбудимости дыхательного центра учащиеся старших классов не могут задерживать дыхание до тех пор, пока взрослым не будет трудно дышать во время упражнений для поддержания высокой производительности. Под влиянием физических упражнений эффективность дыхательных путей у старших школьников значительно возрастает, более глубокое дыхание особенно редко, жизненная емкость легких увеличивается, потребление кислорода увеличивается с максимальными физическими усилиями. В результате общая работоспособность организма по сравнению с длительным стрессом более стабильна [10].

Большое значение для развития дыхательной системы, кровообращения и всего организма имеет развитие у учащихся равномерного и глубокого дыхания. Это дыхание наиболее рационально и для успешного снабжения организма кислородом с повышенной мышечной активностью. Чтобы решить эту проблему, вы должны систематически использовать упражнения, которые вызывают ровное и глубокое дыхание: ходьба, бег, катание на лыжах и коньках, плавание и т. Д. При двигательных действиях следует соблюдать глубокий выдох и баланс дыхания с движением. При циклических движениях (прыжки, броски, гимнастика и т. Д.) вдох и выдох следует выполнять с учетом положения грудной клетки относительно конечностей и других частей тела, а также моментов наибольшего мышечного напряжения в движениях. Поэтому в общих тренировочных упражнениях необходимо делать вдох при растяжении тела и вытягивании рук, а также выдохе при сгибании и сгибании рук. Принимая во внимание увеличение мышечной силы во время выдоха и при нагрузке (остановка дыхания во время выдоха), рекомендуется выдыхать или останавливать дыхание во время выдоха с наибольшим мышечным напряжением в упражнениях для прыжков, бросков, растяжек и подъема веса [27].

В спортивной практике это часто происходит в тех случаях, когда выдох кажется анатомически невыгодным. Например, при гребле выдох выполняется не в фазе сгибания тела, а в момент растяжения, когда выполняется гребля, и мышцы находятся в состоянии максимального напряжения.

Для того чтобы правильно настроить физическое воспитание обучающихся, очень важно учитывать особенности развития центральной нервной системы, которая играет ведущую роль в регуляции всех функций организма. В старшем школьном возрасте развитие центральной нервной системы заканчивается; его высшее деление, кора головного мозга, достигает высочайшего совершенства. Нервные процессы приобретают большую подвижность, их сила увеличивается, ход процессов возбуждения и торможения становится более сбалансированным. Значительно улучшена аналитическая и синтетическая активность коры головного мозга. Высокий уровень развития достигается благодаря второй системе сигнализации. Все это создает благоприятные условия для углубленного обучения школьников двигательным действиям, развития их двигательных качеств [3].

Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что основными задачами физического воспитания для старшеклассников являются укрепление их здоровья и содействие соответствующему физическому развитию. Это хорошо известно. Тем не менее, не менее важно научить вас важным моторным навыкам, наиболее важными из которых являются ходьба, бег, прыжки и броски, то есть упражнения, составляющие легкую атлетику.

Чтобы правильно настроить физическое воспитание учащихся, очень важно учитывать особенности развития центральной нервной системы, которая играет ведущую роль в регуляции всех функций организма. В школьном возрасте развитие центральной нервной системы заканчивается; его высшее деление, кора головного мозга, достигает высочайшего совершенства. Нервные процессы становятся более подвижными, их мощность возрастает, ход процессов возбуждения и торможения становится более сбалансированным. Значительно улучшена аналитическая и синтетическая активность коры головного мозга. Благодаря второй системе сигнализации достигается высокий уровень развития. Все это создает благоприятные условия для тщательной подготовки учащихся к двигательным действиям, развития их двигательных качеств.

ГЛАВА II . ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ НА ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

2.1. Содержание и результаты исследования влияния средств легкой атлетики на воспитание физических качеств старшеклассников

Физическими качествами называются определенные аспекты двигательных способностей человека. К ним относятся сила, скорость, выносливость, гибкость и ловкость. Эти физические качества развиваются в тесной связи и имеют разные значения для каждого человека или вида спорта [21].

Любое проявление мышечной силы генерируется нервными импульсами, идущими от моторных центров коры головного мозга через нервные клетки спинного мозга к мышцам.

В спортивной практике различают общую и специальную силу, абсолютную и относительную силу, взрывную силу и силу выносливости.

Приступая к развитию силы, нужно помнить, что одно и то же упражнение может по-разному влиять на развитие конкретной силы. Например, во время пятикратного или тройного прыжка с места в песчаную яму взрывная сила развивается преимущественно. Если вы выполняете подобные прыжки, но на расстоянии 100 или 200 м, то он в основном будет развивать выносливость.

Легкие спортивные упражнения для развития силы включают в себя различные прыжки с песчаных ям, прыжки через препятствия, прыжки на одной ноге, бег и прыжки в гору, бег или ходьба с весом, прыжки с холма, бег с сопротивлением, толкание и бросание спортивного снаряжения [одиннадцать].

Существует три основных формы проявления скорости:

— скрытое (скрытое) время реакции двигателя;

— удельная скорость движения (при низком внешнем сопротивлении);

— частота движений [23].

Эти формы относительно независимы друг от друга, и их необходимо разрабатывать с учетом перечисленных особенностей.

Максимальная скорость, которую человек может проявить в каждом движении, зависит не только от развития его скорости, но и от других факторов: толщины, гибкости и подвижности в суставах, ловкости, мастерства техники и т. Д. Поэтому развитие скорости движения тесно связана с развитием других физических качеств.

Скорость движения определяется активностью центральной нервной системы, которая координирует напряжение и мышечное расслабление. Скорость меньше других качеств, на которые влияет тренировка; лучше развивать его в возрасте 10-12 лет. Скорость движений определяется упражнениями, которые выполняются многократно с максимальной скоростью. Продолжительность этих упражнений не должна превышать 5-6 с, и их следует выполнять до тех пор, пока скорость не снизится. В этом случае усилия должны быть направлены не на метод, а на скорость выполнения упражнения [10].

Для развития скорости реакции рекомендуется использовать повторяющиеся упражнения с быстрой реакцией на неожиданный сигнал.

Хорошими спортивными упражнениями для развития скорости являются бег, бег в светлых условиях (под ветром, по наклонной дорожке, бег с тяговым устройством), бег с гандикапом, бег за лидером, бег в упор, бег с высокой бедра, бег семян, реле реле на короткие расстояния и т. д.

Скорость выполнения упражнений не вызывает глубоких изменений в организме, поэтому рекомендуется выполнять их в начале основной части сеанса.

Выносливость обеспечивается деятельностью всего организма. Прежде всего, выносливость зависит от активности коры головного мозга, которая определяет и регулирует состояние центральной нервной системы и работу всех органов и систем.

Выносливость общая и особая:

— общая выносливость характеризуется способностью человека выполнять любую работу с умеренной интенсивностью в течение длительного времени.

— особой выносливостью является выполнение человеком определенной работы оптимальной интенсивности для его деятельности [8].

Наилучшим средством для развития общей выносливости являются длительная ходьба или бег, выполняемые в одном и том же темпе с импульсом 140-160 ударов в минуту. По мере увеличения тренировок участники могут постепенно увеличивать нагрузку, в том числе бегать на высокой скорости, бегать по песку. Бег по воде, бег по пересеченной местности. Вы можете настроить нагрузку и продолжительность упражнения.

Общая выносливость, которая во многом определяет общую работоспособность человека и его уровень здоровья, одновременно служит основой для развития особой выносливости.

Повторение основных упражнений и частично специальных упражнений является основным способом развития специальной выносливости. Наилучшее развитие специальной выносливости достигается при работе с интенсивностью, немного более высокой, чем та, которую студент в настоящее время может поддерживать на протяжении всей работы, но с немного меньшей продолжительностью и повторяющимися повторениями. Эти повторяющиеся эффекты более интенсивной работы могут быть выполнены в процессе обучения с использованием различных методов (например, временных интервалов или переменных).

Упражнения для развития гибкости делятся на две группы:

— активный (за счет сокращения мышц);

— пассивный (за счет использования внешних сил) [12].

Упражнения на гибкость должны выполняться в серии по 8-10 повторений в каждом, с постепенным увеличением амплитуды движений. Наибольший эффект от упражнений будет, если они выполняются два раза в день. Гибкость довольно стабильна и поддерживается без особых затруднений. Если вы вообще перестанете выполнять упражнения на гибкость, оно уменьшится и через несколько месяцев может вернуться к исходным значениям. Перед выполнением упражнений на гибкость нужно хорошо разогреться, желательно перед потоотделением.

Ловкость считается сложным, сложным качеством, которое не имеет единого критерия оценки. В дополнение к спортивным и подвижным играм, для успешного развития ловкости могут использоваться различные виды легкой атлетики (например, бег с барьерами, длинные и высокие прыжки, прыжки с трамплина и прыжки с шестом) [13].

Во всех случаях с упражнениями на ловкость необходимо постепенно переходить от простых упражнений к более сложным. Дозирующие упражнения для развития подвижности следует помнить, что они требуют не только физических нагрузок, но и значительного нервного напряжения. Поэтому не делайте много упражнений на ловкость за один урок. Упражнения на ловкость рекомендуются в начале основной части урока.

Руководствуясь тем, что развитие физических качеств взаимосвязано, следует использовать различные упражнения, благодаря которым, помимо улучшения физических качеств, формируются различные двигательные навыки, повышается пластичность нервной системы, большой запас временных связи создаются и, следовательно, хорошие предпосылки для развития других, еще не известных способностей. С ограниченным набором упражнений, скажем, для развития физического качества, мы не сможем достичь такого универсального эффекта. Поэтому легкая атлетика с ее разнообразием является одним из важнейших инструментов развития физических качеств учащихся [3].

В ходе работы над темой исследования была проанализирована и обобщена литература по развитию физических качеств старшеклассников. Были проанализированы вопросы о необходимости знания возрастных периодов, особенно благоприятных для развития тех или иных двигательных качеств, морфологических особенностей старшеклассников, а также наиболее эффективных и широко используемых упражнений и методов развития физических качеств.

Проведенный анализ научно-методической литературы подтвердил актуальность нашей темы, позволил сформулировать цель и задачи исследования.

Цель нашего исследования – рассмотреть средства легкой атлетики, с помощью которых можно результативно воспитывать физические качества детей старшего школьного возраста.

На основе цели поставлены следующие задачи для нашего экспериментального исследования:

— изучить литературные источники по данной теме;

— разработать экспериментальную методику упражнений различной направленности по легкой атлетике для старшеклассников;

— подобрать тесты для исследования развития физических качеств у испытуемых и провести тестирование.

При проведении эксперимента применялись следующие методы:

1. Анализ научно-методической литературы;

2. Тестирование физической подготовленности;

3. Педагогический эксперимент;

4. Методы математической статистики.

Для определения эффективности предлагаемого эксперимента были проведены тесты по проверке физической подготовки:

Данные упражнения позволили выявить физические способности, такие как: скорость, координация, скоростно-силовые качества, сила, выносливость и гибкость.

Педагогический эксперимент был проведен на базе МКОУ «Травянская средняя школа» в период с 10.01.2019 г. по 31.05.2019 г. В нем приняли участие 12 школьников 16 – 17 лет. На первом этапе исследования проводился анализ научно-методической литературы, определялась актуальность предстоящего эксперимента, ставилась цель работы и выдвигалась рабочая гипотеза. На втором этапе исследования – проводился педагогический эксперимент. Была сформирована группа из 12 школьников 16 – 17 лет.

На основании изучения особенностей развития учащихся и определения их уровня физической подготовленности для учащихся была разработан комплекс занятий различной направленности по легкой атлетике. Тренировки по данному комплексу проводились 3 раза в неделю, по 1 часу.

В конце педагогического эксперимента испытуемым были предложены контрольные испытания, определяющие уровень физической подготовленности. Проводился полный анализ и обобщение полученных результатов исследования.

Методика проведения занятий по влиянию средств легкой атлетики на воспитание физических качеств старшеклассников

1. Старты из различных и. п. (лежа на спине, стоя спиной в направлении бега и т. д.).

2. Прыжки вверх из полуприседа по команде с доставанием предмета.

3. Бег на месте с продвижением вперед, высокое поднимание коленей. Сочетать с оптимальным наклоном туловища и правильной работой рук и дыханием.

4. Бег на месте с продвижением вперед с захлестыванием голени при опущенном бедре. Сочетать с расслаблением неработающих мышц.

5. Бег прыжками с ноги на ногу. Стремительно выпрямлять толчковую ногу.

6. Бег с прямыми ногами. Отталкиваться только стопой.

Упражнения для развития быстроты движений

1. Пробегания на время с ходу 30-60 м.

2. Бег с ускорением.

3. Участие в прикидках и соревнованиях на 30,60,100 м.

4. Тренировка в передаче эстафеты.

5. Имитация работы рук с максимальной скоростью 10-20 сек.

6. Бег в упоре с максимальной частотой 10-20 сек.

7. С низкого старта с партнером под команду 30-60 м.

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств

1. и. п.- встать на одной ноге, другую согнуть в колене. Скачки на одной ноге через предметы а) на месте б) с продвижением на месте отталкивание преимущественно стопой. Выполнять в среднем темпе.

3. и. п.- встать на двух ногах, несколько согнутых в коленях. Прыжки с преодолением поочередно 4-8 барьеров, расположенных на расстоянии 70-80 мс один от другого. Отталкивание двумя ногами. Туловище держать прямо. Выполнять в среднем темпе.

4. и. п. – встать на возвышении. Маховая нога впереди, толчковая сзади. Спрыгивание на толчковую ногу с последующим прыжком в длину. Акцент на согласованность работы толчковой и маховой ног.

1. и. п. – встать на одной ноге, другую согнуть в колене. Быстрое отталкивание стопой через набивные мячи. По 2-3 раза. Не наклонять плечи вперед. Варьировать расстояние между мячами.

2. И. п. – выпад вперед. После 3-4 пружинистых покачиваний – прыжком смена ног. Руки держать произвольно.

5. И. п. – то же. С 2-6 беговых шагов прыжки в высоту с прямого разбега 2-3 прыжка на каждую ногу. При переходе через планку ноги согнуть в коленях. Плечи не заваливать вперед. Выполнять в быстром темпе.

6. И. п.- стать лицом к гимнастической стенке, руками опереться на уровне головы. Отталкивание вверх двумя ногами. Акцентировать внимание на разгибание голеностопного сустава.

1. И. п.-о. с. Пятерной прыжок с ноги на ногу

2. И. п.-о. с. Скачки на одной ноге. Повторить на каждую ногу 2-4 раза.

5. И. п. – полуприсед, руки опущены вниз, держат набивной мяч. Выбросить мяч максимально вверх, поймать, вернуться в и. п. Спину держать прямо.

6. И. п. – правая нога впереди на пятке. Попеременная смена ног с продвижением вперед с перекатом на носок. Обращать внимание на эффективное отталкивание стопой.

Упражнения для обучения технике метания мяча и его совершенствования

1. показ и проверка правильности держания мяча

2. метание с места: стоя лицом в направлении метания мяча, левая нога впереди

3. метание мяча вперед-вверх

4. то же. С отведенным мячом назад, с поворотом плеч и сгибанием одноименной ноги

5. метение мяча в стоя в “скрестном шаге”

7. метание мяча на 4-6 бросковых шагов:

б) с медленного бега, не обращая внимания на угол вылета

8. метание с 6-8 шагов разбега:

б) на слитность движения

в) с акцентом на “скрестный шаг”

9. подбор оптимальной длины разбега

10. метание с целью совершенствования слабо освоенных элементов

11. метание мяча на результат

12. броски набивного мяча из-за головы с шага, со “скрестного шага”, на дальность через препятствия, с рикошетом о стену.

13. метание с различных положений (стоя на коленях, в цель)

14. метание тяжелых снарядов.

Упражнения для развития быстроты

1. Пробегание отрезков 20-30 м. 4-5 раз. Выполняется как по прямой, так и на повороте. Сначала медленно, затем с ускорением.

2. То же, под углом 3-5 градусов.

3. Пробегание отрезка 20-30 м с высокого старта. 5-7 раз.

4. “Семенящий бег”. Выполняется мелкими шагами, но с большой частотой. Выполняется с места, с ускорением.

5. Бег с высоким подниманием бедра 20-40 м. 4-6 раз.

6. Бег с прыжками. 20-30 м. 4-6 раз.

7. Бег с захлестыванием голени. 20-30 м. 2-4 раза.

8. Бег с высоким подниманием бедра. 4-6 раз.

9. Упражнение “Велосипед” (лежа на спине)

2. Скачки на одной ноге 10 м, на другой-10 м.

3. Бег по наклонной дорожке.

4. Ходьба с быстрым и высоким подниманием бедра. 10-15 раз на каждую ногу.

5. И. п. – ноги чуть согнуты в коленях, одна рука отведена вперед, другая – назад. Быстрые движения рук, как при беге. 2 раза по 15 сек.

6. И. п.- о. с. Бег на месте. 2 раза по 15 сек.

7. И. п.- на 1 ноге лицом к гимнастической лестнице, хват на уровне груди. Маховая нога отведена назад и удерживается партнером за стопу. Сделать движение бедром маховой ноги и тазом вперед.

1. с 7 шагов пробежать 4-5 барьеров (15 см), расстояние между ними 50-60 см.

Развитие скоростно-силовых качеств

1. прыжки через скакалку-1 минута

2. прыжки с продвижением вперед с ноги на ногу, начиная с 2 ног 3-4 раза по 10-12 м.

3. многократные выпрыгивания вверх из полного приседа из упора присев 4 раза 5-6 прыжков.

4. Подскоки поочередно на левой и правой ноге 4 раза 5-8 прыжков

6. Прыжки через резинку в высоту. Высота – 40-60 см, справа и слева, сочетая мах и толчок.

Упражнения для развития ловкости

3. И. п.- ноги на ширине плеч, предмет в правой руке. Наклониться вниз, переложить предмет в другую руку.

4. И. п.- то же. Поднять согнутую в колене ногу, переложить предмет под ней в другую руку.

Упражнения для развития гибкости

2. И. п.-о. с. наклоны вперед с помощью партнера.

4. И. п.- то же. Смена положения ног.

Упражнения для развития силы

1. и. п.- стать боком к гимнастической стенке на слегка согнутой ноге, толчковая – сзади. Туловище наклонено вперед. Поставить толчковую ногу пяткой вперед на грунт с продвижением вперед нижней части туловища. Свободная рука отводится назад.

2. И. п.- стать толчковой ногой на гимнастическую стенку боком, рука на стенке. Маховой ногой поднимать отягощения

А) мах прямой ноги вперед

Б) тяга ноги вверх, согнутой в колене и тазобедренном суставе.

3. и. п.- боком к гимнастической стенке в положении предтолчкового шага, держась вытянутой рукой за жердь

Упражнения с отягощением

1. и. п.- то же, что в упражнении 1, но угол разбега уменьшается до 30 градусов по отношению к плоскости планки. Конец планки на уровне пояса. Полуприседания. 2х10.

2. И. п.- то же. С вертикальным подпрыгиванием на месте 2х10.

4. И. п.- положение широкого шага (выпад). Прыжком менять положение ног.

5. И. п.- стать с отягощением на плечах перед гимнастической скамейкой. Наступая на скамейку толчковой ногой, быстро распрямить ее. Одновременно выполнять маховые движения свободной ногой, коленом вперед-вверх, мягко опускаясь в и. п.

6. И. п.- ноги врозь, отягощение на плечах. Наклоны в стороны. 8-10 раз в каждую сторону.

1. и. п.- о. с. с отягощением на плечах. Ходьба с отягощением..

а) удлиненным шагом 10-15 м.

б) в полуприседе босиком

а) ходьба в полуприседе 10 м.

б) выпрыгивания 10 м.

5. И. п.-о. с. на скамейке. Ноги на ширине плеч, согнуты в коленях. Прыжок в длину на мягкое покрытие. При приземлении колени не сводить, руками тянуться вперед.

1. и. п.- отягощение на плечах. Приседания.

3. Прыжок в длину с места с отягощением в руках.

1. скачки на одной ноге по лестнице вверх.

А) подъем ног с отягощением

Б) удержать ноги в этом положении 15 сек.

3. и. п.- выпад с отягощением на бедре впереди стоящей ноги. Пружинистые покачивания вверх-вниз.

Упражнения для развития силы

1. бег в гору. 10-15 м. 4-6 раз.

2. Бег у гимнастической стенки в упоре. 8-10 сек.

3. И. п.- стать на 6-7 рейку гимнастической лестницы, руки на рейке у пояса. Одна нога вместе с туловищем опускается вниз, другая, оставаясь на рейке, сгибается в суставах. Энергично разогнуть опорную ногу, сменить положение ног, повторить упор.

4. Прыжки на одной ноге, затем на другой. 5-6 раз.

5. Прыжки в длину с места.

6. И. п.- упор присев. Выпрыгивания вверх в положении прогнувшись. 5-6 раз.

7. Тройной прыжок с места. Отталкиваясь двумя ногами, приземление на маховую, затем на толчковую, после отталкивания толчковой приземление на обе ноги.

8. Многоскоки на двух ногах (“лягушка”). Выполняются на отрезках 10-15 м

9. Бег из и. п.- упор присев, ускорение с отягощением (в сопротивлении). Партнер упирается в плечи бегущему. Или с помощью вожжей.

11. И. п.-о. с сгибание ноги в коленном суставе с прикрепленным к ней грузом до касания ягодицы пяткой. На каждую ногу 2-3 раза.

14. И. п.- стоя на двух гимнастических скамейках. Приседания с отягощением в руках.

15. И. п.- стоя с отягощением на плечах. Наклоны вперед-вниз, не сгибая коленей.

После разработки методики упражнений для занятий, нами было проведено первое тестирование уровня физических качеств испытуемых.

Уровень развития физических качеств старшеклассников в начале эксперимента