какие флаги были на руси

История русского флага: что было до триколора?

Приблизительное время чтения: 3 мин.

Флаг России — один из государственных официальных символов страны (вместе с гербом и гимном). Нынешний (бело-сине-красный) утвердили в 1991 году, а праздник в честь российского флага — в 1994-м.

Флаг у России появился только в XVII веке. До этого у русский князей были «стяги» — боевые знамена. После Крещения Руси (988 год) на стягах изображали святых или лик Иисуса Христа на ярком фоне. Самым распространенным был красный. В «Сказании о Мамаевом побоище» (Куликовская битва, XIV век) сказано, что русские войска шли на бой с багровым знаменем, на котором золотом вышита икона Спасителя. Как было на самом деле — мы не знаем.

Иван Грозный ходил в военные походы с несколькими стягами в форме трапеции. Они очень напоминают церковные хоругви: на ярком фоне изображение Иисуса Христа или святых, на конце древка (длинная палка, к которой крепится стяг) — крест.

Первый официальный флаг у России появился в 1668 году — для первого русского военного корабля «Орел» понадобилось знамя. Как точно выглядел флаг — неизвестно. Есть несколько версий, но все сходятся в одном: на красно-сине-белом фоне был вышит двуглавый орел, который к тому моменту уже был государственным гербом.

Первый дошедший до нас образец — так называемый «флаг царя московского» Петра I, который в 1693 году был поднят на корабле «Святой Петр». Это три равновеликие горизонтальные полосы белого, синего и красного цветов, посередине — золотой двуглавый орел.

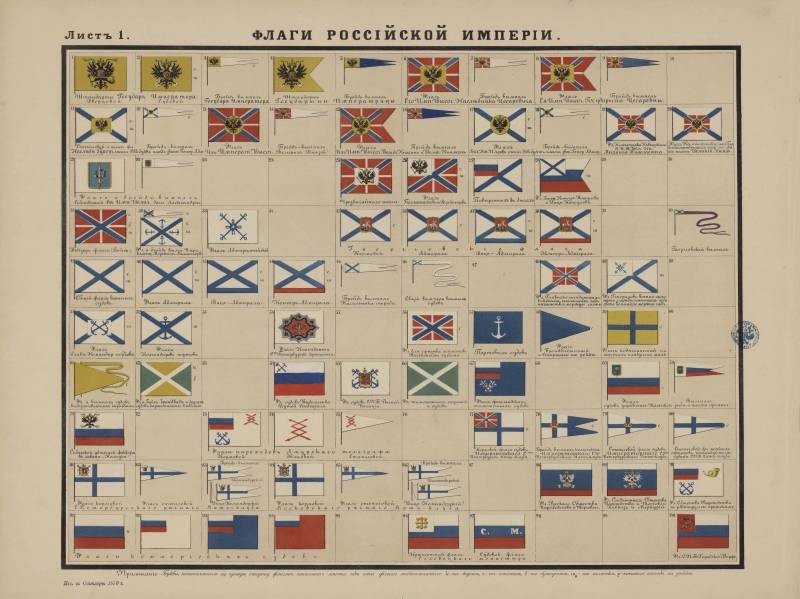

В 1709 году Петр I утвердил флаг торговых судов — это бело-красно-синий триколор без герба. Внешне — современный флаг России. Параллельно появился и символ военного флота — Андреевский флаг. Андреевским его называют потому, что на нем изображен Х-образный крест — по преданию, именно на таком распяли апостола Андрея Первозванного за проповедь Христа. Петр I считал этого святого своим покровителем.

Знамя Российской империи вошло в ранг государственных регалий только в XVIII веке, перед коронацией Елизаветы Петровны. Это было желтое полотно с черным двуглавым орлом, по краям — 31 герб российских земель. С небольшими изменениями это знамя просуществовало до конца XIX века — последнее такое сшили перед коронацией последнего императора Николая II.

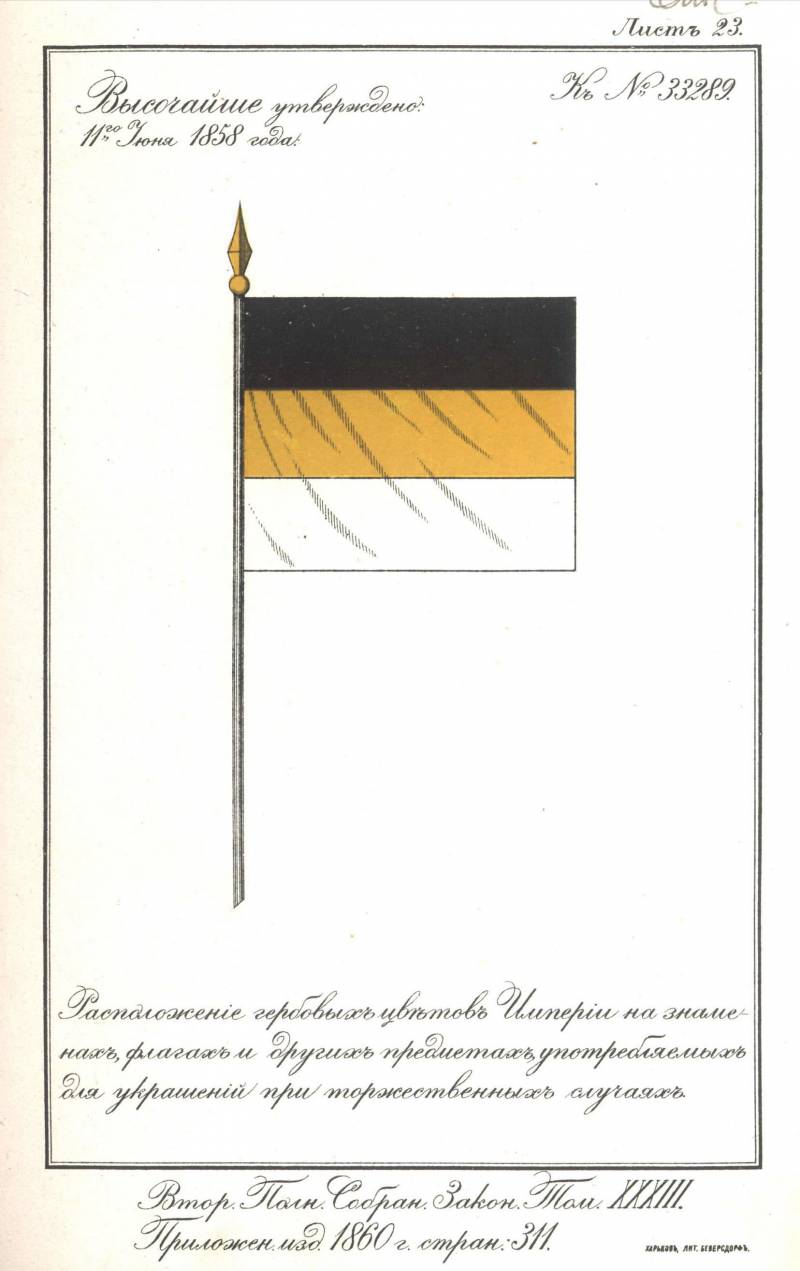

Знаменитый черно-желто-белый флаг появился по при императоре Александре II — в 1858 году он повелел украшать таким улицы к торжествам, а в 1865-м эти цвета официально названы государственными.

Бело-сине-красный триколор окончательно утвердили как государственный флаг России в 1896 году. Но просуществовал он недолго — после революции 1917 года появилось красное знамя в различных вариациях. С 1924 по 1991 официальный флаг СССР — серп и молот на красном фоне.

После распада Советского Союза в 1991 году официальным флагом Российской Федерации становится последний дореволюционный флаг — с равновеликими полосами белого, синего и красного цветов. В 1994 году указом президента России установлен праздник — День Государственного флага Российской Федерации. Отмечается ежегодно 22 августа.

Знамёна-иконы, русские триколоры и флажной этикет

Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага. Этот праздник появился в календаре в 1994 г. после того, как главным флагом страны вновь стал бело-сине-красный триколор. В преддверии памятного дня «Мосгортур» проштудировал исторические книги флаговедов из фондов музея-панорамы «Бородинская битва» и осмотрел раритетный стяг Николая II в Музее русского зарубежья.

От Древнего Рима до наших дней

Флагами, вымпелами и штандартами, их историей и принципами создания занимается целая наука — вексиллология. Название происходит от латинского «vexillum» — так в Древнем Риме называли матерчатый знак, имевшийся у каждой манипулы или турмы легиона со времён республики (VI — I вв. до н. э.). Дословный перевод — «маленький парус», потому что вексиллум представлял собой четырёхугольный кусок цветной материи, который крепился к древку с помощью горизонтальной перекладины. На ткань наносили номер или знаковый символ подразделения. Вексиллумы помогали легионерам определить своё место на поле боя, а также использовались как сигнал для манёвра (например, «начать движение»).

Первым в истории государственным знаменем считается «лабарум», появившийся в IV в при римском императоре Константине — тот же вексиллум с добавленной над ним монограммой имени Иисуса Христа.

В Российской империи одну из первых попыток обобщить историю отечественных флагов предпринял в 1865 г. помощник директора Оружейной палаты Лукиан Яковлев, а одним из основателей русской вексиллологии, благодаря своим работам начала XX в., считается историк-геральдист Пётр Белавенец.

Наука о флагах вышла на новый уровень, когда 3 сентября 1967 г. в Цюрихе была организована Международная федерация вексиллологических ассоциаций. В 2003 г. 59-м членом этой организации стала Россия в лице Российского центра флаговедения и геральдики.

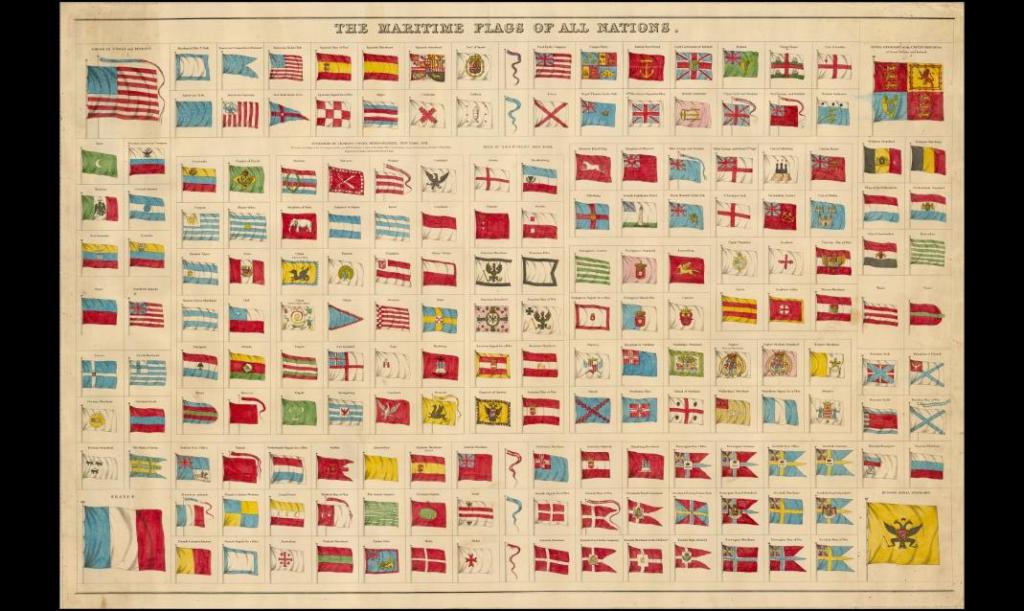

Сейчас самыми популярными цветами, используемыми в национальных флагах, являются красный (есть на флагах 155 стран), белый (144) и жёлтый (102).

Занимательная этимология

Слова «флаг» и «знамя» лишь на первый взгляд кажутся синонимами, их отличие в том, что флаги массово тиражируются, а знамёна существуют в единственном экземпляре, например, «знамя полка». Однако раньше названий для этого символа в русском языке было больше — как и в Древнем Риме, эти слова пришли из военной сферы.

Первым был «стяг», который встречается уже в «Повести временных лет» начала XII в., а к концу столетия в «Слове о полку Игореве» к стягу присоединилась «хоругвь» — это слово имеется во многих славянских языках.

Со временем на флагах стали появляться священные образы, и в письменных источниках с XIV в. появилось новое обозначение — «знамение» или «знамя».

С появлением на русской службе иностранцев в употребление вошли «прапор», «штандарт», «вымпел» и «флаг», причём два последних первоначально употреблялись только на флоте.

Не было недостатка и в словах, обозначающих знаменосцев. Сначала был «стяговник», затем появился «знаменщик». Довольно долго в русской армии существовали такие воинские звания, как «хорунжий» (от «хоругвь»), «прапорщик» и «корнет» (от французского cornette — «штандарт»).

Самым неожиданным словом с флажной этимологией можно назвать «бандероль» (от французского banderole — «флажок») — так называли вымпел в виде продолговатой узкой ленты. Современное значение термин приобрел благодаря ленте со знаками почтового сбора, которой обматывали посылки.

Чехарда с триколорами

Более-менее полные сведения о российских флагах можно найти, начиная с царствования Петра I, с его именем связывают появление бело-сине-красного триколора, хотя первый известный флаг такой расцветки был замечен еще при его отце — царе Алексее Михайловиче.

По его воле в 1667-1669 гг. голландские мастера построили фрегат «Орёл» — первый русский парусник западноевропейского типа, для сопровождения купеческих караванов из Персии на Русь и обратно.

Среди необходимых материалов для строительства голландцы попросили ткань для флага, пояснив «… а цветами те все киндяки (прим. — вид ткани) как великий государь укажет; только на кораблях бывает, которого государства корабль, того государства бывает и знамя».

Присланный материал был «черчатого (прим. — красного), белого и лазоревого (прим. — синего)» цветов. Как эти цвета были скомбинированы на корабельном флаге, неизвестно — дойдя до Астрахани, «Орёл» был захвачен бунтовщиками Степана Разина и, по одной из версий, сожжён из-за сложности в управлении.

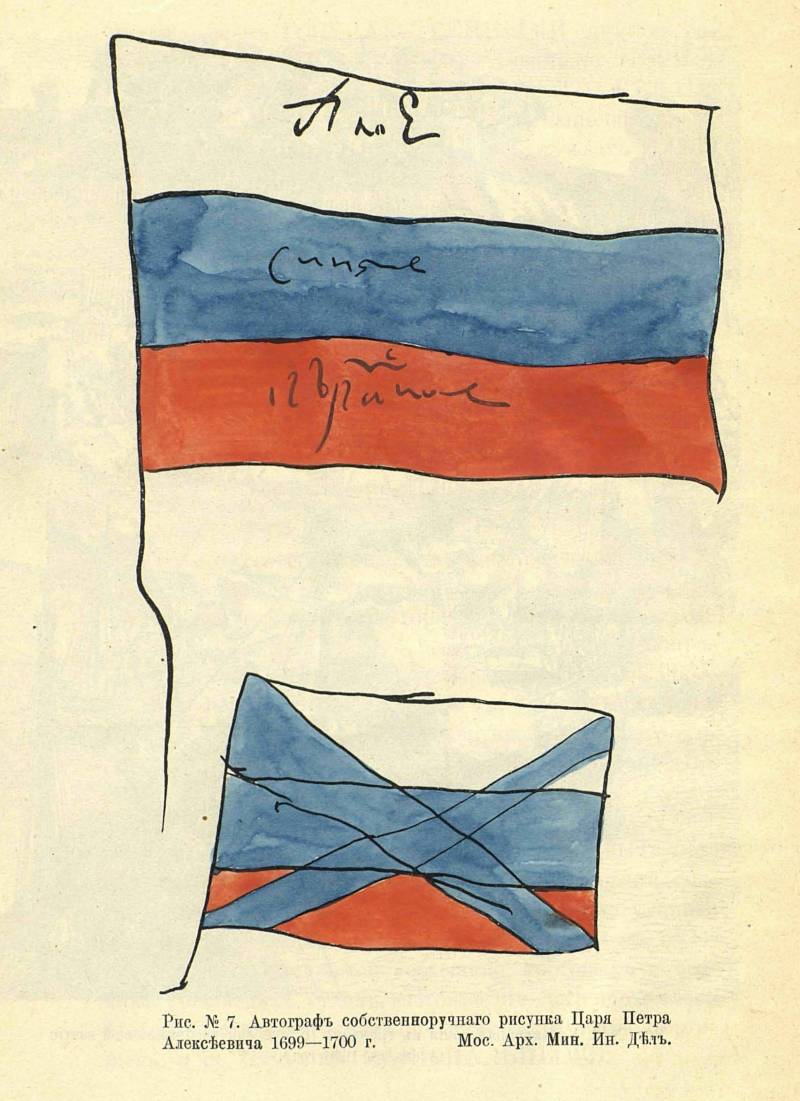

Как бы там ни было, Пётр Алексеевич вернулся к этим цветам в 1693 г. Тогда на его флагмане «Святой Пётр» был поднят «флаг царя Московского» — бело-сине-красный триколор с золотым двуглавым орлом посередине. Сохранился и сделанный Петром рисунок триколора без орла.

Вскоре этот флаг появился на всех торговых судах России, а флагом военно-морского флота стал бело-синий Андреевский крест. Поскольку иностранцы видели торговые корабли куда чаще, чем военные, коммерческий триколор стал восприниматься за границей как российский национальный флаг. (Забегая вперёд, в 1848 г. на панславянском конгрессе в Праге эта гамма была объявлена панславянской и со временем появилась на флагах Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Черногории и Чехии, а Болгария взяла российский флаг, заменив на нём синюю полосу зелёной).

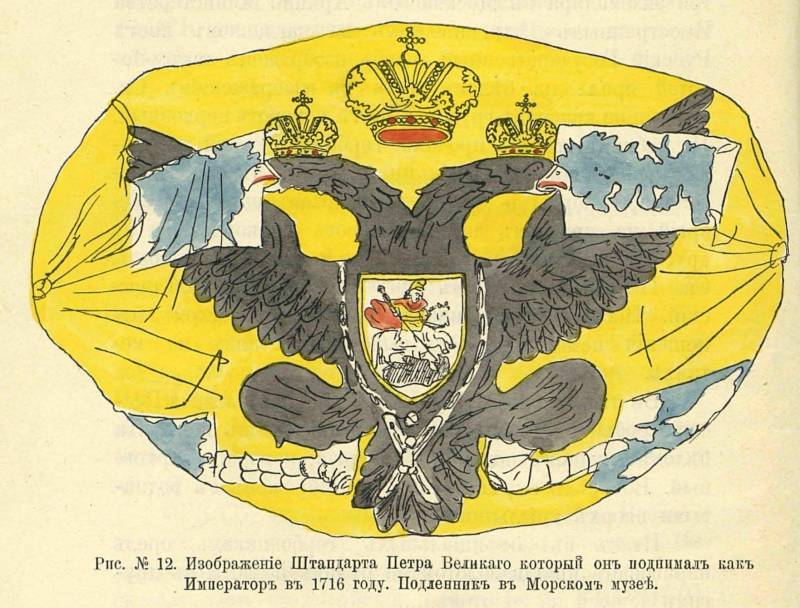

Пётр составил более 30 морских флагов, в их числе был и царский штандарт 1709 г. — на золотом фоне чёрный двуглавый орёл, держащий карты Белого, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, выход к которым Россия тогда имела.

При Елизавете Петровне штандарт трансформировался в коронационное знамя — орёл и золотой фон сохранились, карты морей пропали, но добавились гербы земель и территорий, упоминавшихся в титулатуре императрицы.

С петровских времён в каждой сфере использовались предписанные для этого флаги. Первым узаконил появление общегосударственного стяга Александр II, утвердивший в 1858 г. триколор «гербовых цветов» — чёрного, жёлтого и белого. Однако порядка от этого больше не стало.

Составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль сокрушался:

Следующий российский самодержец, Александр III, в 1883 г. утвердил в качестве национального бело-сине-красный триколор, но при этом не отменил чёрно-жёлто-белый, который приверженцы монархии и сейчас считают своим.

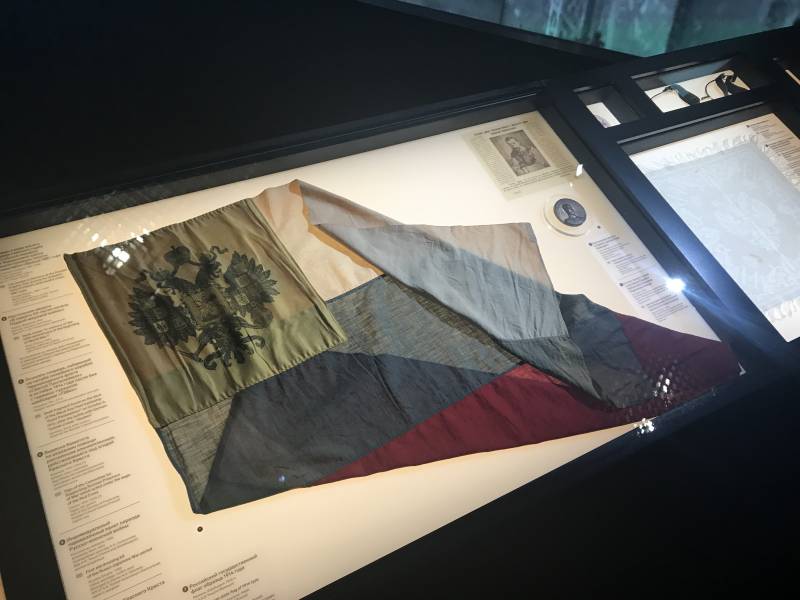

Попытка объединить в одном флаге «имперские» цвета с общегражданскими была сделана при Николае II: с началом Первой мировой войны появился триколор с двуглавым орлом на золотом фоне в верхнем углу у древка, но стать национальным символом уже разобщённой страны этот флаг не успел.

Флажный этикет

Существует целый флажный этикет, которому следуют в большинстве стран мира, хотя он нигде не зафиксирован. Например, поднятый флаг не должен касаться земли и вообще того, что находится ниже полотнища. Чтобы этого не случилось при спуске флага, его подхватывает один из участников церемонии.

Во многих странах принято спускать флаг на ночь, исключение — ряд правительственных зданий. В нашей стране их перечень прописан в Федеральном конституционном законе «О Государственном флаге Российской Федерации».

Там, где флаг поднят и ночью, он должен быть хорошо освещён. А вот скорость спуска и подъёма государственного флага может разниться от страны к стране: в России принято делать и то, и другое степенно, а, например, в США флаг должен спускаться медленно, но «взлетать» при подъёме.

Во время траурных церемоний флаг никогда не опускают в могилу, а передают близким покойного. Также в знак траура флаги приспускаются на флагштоках.

Государственные флаги компонуются для горизонтального расположения. Вертикальная позиция возможна в некоторых случаях, однако четыре страны — Бразилия, Пакистан, Саудовская Аравия и Шри-Ланка – запрещают вывешивать их флаги таким образом. Некоторые страны, например, Лихтенштейн, Словакия и Словения, имеют специально скомпонованные вертикальные флаги.

Поскольку катализатором появления флагов было развитие военного и торгового флота, множество флажных ритуалов сохраняются в этой области. Так, стоящие на рейде корабли ВМФ ежедневно проводят церемонию спуска и подъёма флага в присутствии всего экипажа. На российском флоте в будни флаг поднимают в восемь утра, по выходным и праздничным дням — в девять, опускают — с заходом солнца, а в условиях полярной ночи время спуска определяет командующий флотом.

Всё реже встречается взаимный салют при встрече кораблей в море, при котором флаг опускают на треть флагштока. По традиции гражданские суда первыми салютуют военным, а при встрече двух военных кораблей очерёдность определяется их рангом. Сегодня обычай отмирает, а вот в эпоху парусного флота какой-нибудь линкор мог преподать урок вежливости нерасторопному торговцу пушечными залпами.

Зато сохраняется так называемый «салют нации», когда военный корабль, заходя в иностранный порт, даёт 21 приветственный выстрел в зоне видимости флага другого государства. Этот ритуал известен со времён парусных фрегатов, которые, как правило, несли 40-пушечное вооружение. Тогда «салют нации» давался всеми орудиями одного борта поочерёдно, а поскольку его начинала и заканчивала одна и та же пушка, в сумме получался 21 выстрел.

На Русском Императорском флоте артиллерийский салют приветствовал не только иностранные порты, но и членов императорской фамилии, а также командующих высокого ранга. В пределах видимости штандарта императора или императрицы русские корабли давали 31 выстрел, наследников престола приветствовали 25 раз.

От крещения до федерации: история флагов России

Флаги России за всю историю с кратким описанием, начиная с Крещения Руси и заканчивая сегодняшним триколором.

Стяг с двузубцем 966 — 988

Такая форма стягов прочерчивалась на арабских дирхемах X в. Двузубец был символом Хазарского каганата, и когда князь Святослав Великий сокрушил каганат, то ввёл стяги с изображениями двузубца, как символ победы над Хазарией.

Червленый стяг XI — XII века

еках на Руси были в основном треугольные стяги преимущественно красного цвета. Также встречаются желтые, зеленые, белые, черные знамена.

Стяг «Всемилостивейшего Спаса» XII — XVI века

Перед вами один из древнейших русских стягов, который использовался войсками Александра Невского и Дмитрия Донского. Сохранился единственный такой стяг.

Великий стяг Ивана Грозного 1550 — 1584

У древка на лазуревом поле изображён Святой Михаил на коне. На откосе «сахарного» цвета изображён Христос. Знамя имеет кайму «брусничного цвета», у откоса дополнительно кайма «макового» цвета. Религиозные сюжеты изображались и на других царских знамёнах. На алом знамени Алексея Михайловича, например, изображался лик Спасителя.

Знамя Ермака 1581 — 1585

В коллекции реликвий Оружейной палаты до сих пор имеются три знамени Ермака, «под которыми он в 1582 году покорил Сибирское ханство Кучума». Полотнище имеет длину более 2 метров, на одном из которых вышиты образы Иисуса Навина и св. Михаила (сюжет изображения — сцена из Ветхого Завета), на двух других — лев и единорог, готовые к бою.

Знамя Дмитрия Пожарского 1609 — 1612

Знамя использовалось Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым во Втором Народном ополчении.

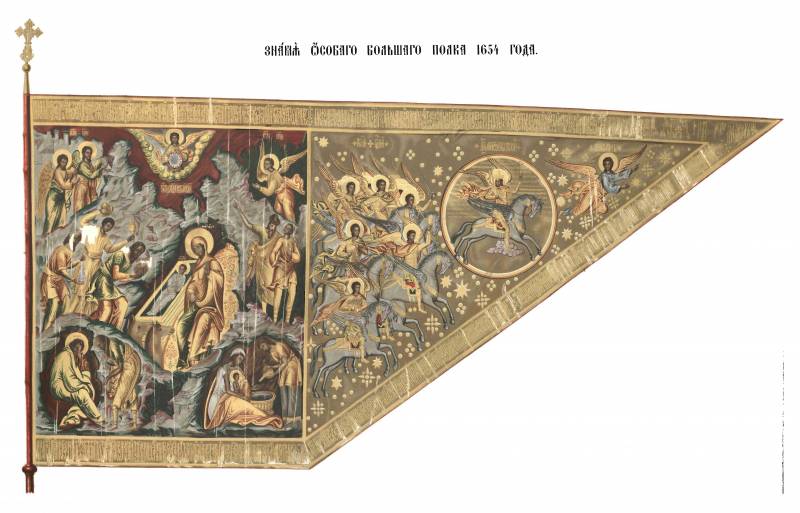

Знамя Большого полка 1654 — 1701

Это знамя использовалось исключительно в Большой полку с 1654 по 1701 год. Отменено Петром I.

Гербовое знамя Алексея Михайловича 1668 — 1696

Это первое гербовое знамя России, учреждённое царём Алексеем Михайловичем в 1668 году, совместно с первым русским флагом (см. ниже). Гербовое знамя было белым с широкой красной каймой, в центре изображался золотой двуглавый орёл и гербы подвластных царю земель, на кайме размещалась легенда.

Флаг Царства Русского (XVII век) 1668 — 1696

Самый первый государственный флаг России. Утверждён Алексеем Михайловичем, как флаг первого русского торгового суда «Орёл».

Флаг царя Московского 1693 — 1720

Флаг начал использоваться Петром I в 1693 году. Царь велел относить этот флаг и ко всем бывшим царям Московским. На нём изображён русский триколор и герб России XVII века.

Торговый флаг России 1705 — 1917

Триколор, введённый Петром I как часть штандарта Московского царя и армейского знамени, в 1705 году стал судовым флагом России и использовался вплоть до 1917 года.

Штандарт Российский или Царский

Собственноручное описание Петра: «Штандарт, черный орел в желтом поле, яко Герб Российской империи, имея три короны: две королевских и одну Империальскую, в которого грудях св. Георгий с драконом. В обеих же главах и ногах 4 карты морских: в правой главе Белое море, в левой Каспийское, в правой ноге Палас Меотис (Азовское море), в левой Синус Финикус (Финский залив) и пол Синуса Ботника (Ботанический залив) и часть Ост-Зее (Балтийское море)».

Государственное знамя Российской империи 1742−1858

В 1742 году в связи с предстоящей коронацией императрицы Елизаветы Петровны было изготовлено государственное знамя Российской империи, которое стало одной из инсигний и использовалось на торжественных церемониях, коронациях, погребениях императоров. Оно состояло из жёлтого полотнища с изображением на обеих его сторонах чёрного двуглавого орла в окружении овальных щитков с 31 гербом, символизирующих упомянутые в императорской титулатуре царства, княжества и земли.

Государственный (гербовый) флаг 1858

Указом Александра II от 11 июня 1858 года был введён чёрно-жёлто-белый «гербовый» флаг. Флаг состоит из трёх горизонтальных полос: чёрной, жёлтой (золотой) и белой.

Российский национальный флаг 1883

На протяжении второй половины 19 века среди историков велись споры какой же флаг считать национальным: бело-сине-красный или чёрно-жёлто-белый. Вопрос был официально решён 28 апреля 1883 года, когда Александр III распорядился использовать исключительно бело-сине-красный флаг. Черно-желто-белый остался только у императорской фамилии.

Государственный национальный флаг 1914 г

В 1914 году особым циркуляром министерства иностранных дел был введён новый национальный бело-сине-красный флаг с добавленным в верхней части жёлтого квадрата с чёрным двуглавым орлом.

Флаг республиканской России 1917

Согласно решению Юридического совещания в апреле 1917 года: «Бело-сине-красный флаг, поскольку он не несет атрибутов никаких династических эмблем, может считаться флагом новой России».

Флаг представлял собой красное прямоугольное полотнище с изображением в верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамлённой золотой каймой. Он являлся «символом государственного суверенитета СССР и нерушимого союза рабочих и крестьян в борьбе за построение коммунистического общества». Красный цвет флага — символ героической борьбы советского народа за построение социализма и коммунизма, серп и молот означают незыблемый союз рабочего класса и колхозного крестьянства. Красная пятиконечная звезда на флаге СССР — символ конечного торжества идей коммунизма на пяти континентах земного шара.

Флаг РСФСР 1991 — 1993

Государственный флаг РСФСР с 1 ноября 1991 года. Оставался Государственным флагом до 11 декабря 1993 года.

Флаг России 1993 — по настоящее время

Официальный государственный символ Российской Федерации, наряду с гербом и гимном. Представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Цветам флага приписывается множество символических значений, однако не существует официального толкования цветов Государственного флага Российской Федерации. Самая популярная расшифровка заключается в следующем:

Белый цвет символизирует благородство и откровенность;

Синий цвет — верность, честность, безупречность и целомудрие;

Красный цвет — мужество, смелость, великодушие и любовь.

Флаги Руси за всю историю в хронологическом порядке

К традиционному привычному формату стяга Россия пришла сразу. Самые первые версии национального флага уже содержали типичную палитру из трех цветов: белого, синего и красного. Во многом вид флага испытал влияние Голландии, морской державы, которую так почитал Петр Первый. Именно при нем и появляется знаменитый триколор впервые.

История флага

Происхождение государственных флагов идет от военных знамен, которые были широко распространены еще в Древнем Риме. Знамя представляло собой богато украшенное полотнище, изготавливаемое единично. Как правило, знамена предоставлялись отдельным частям армий, на которых возлагалась честь его охранять. Потеря знамени считалось большим позором.

Во времена крестовых походов и рыцарских лат определить человека было проблематично, поэтому массовое распространение получило нанесение гербов на доспехи и щиты. Гербы относились к конкретному роду и свидетельствовали о происхождении человека. В дальнейшем гербы начали переноситься на специальное полотно.

А вот что касается флагов, они получили широкое распространение гораздо позже. Прежде всего, их использовали моряки, чтобы опознавать принадлежность корабля. От знамени флаг отличает больший размер, простая символика, которую без труда можно распознать посреди морских пучин и незначительная материальная ценность. Флаг свидетельствовал о государстве-владельце, но значительной ценности не представлял ввиду массовости (корабли одного государства снабжались одними и теми же флагами). Интересным фактом является то, что флаги многих европейских стран содержат три разноцветные полосы. Одной из причин этого является огромное влияние Франции на культуру во время распространения флагов среди стран. Триколор французской революции был успешно адаптирован в качестве флага и на Руси.

Эпоха государственных знамен

Знамена, как говорилось ранее, появились раньше. После обретения независимости от Золотой Орды Московское княжество объединяет земли и формирует новое государство. Одним из признаков государства является единый флаг. Для обозначения границы владений и сплочения населения под эгидой Московского княжества при Иване IV полки воевали под стягом «Всемилостивейшего Спаса».

Уже при Романовых, а именно при Алексее Михайловиче, был изготовлено полотно с нашитым гербом в виде двуглавого орла – прототип государственного флага Руси.

Первый флаг

При царе Алексее Михайловиче был создан первый корабль российского флота. Для этого из Нидерландов был отозван купец Иоганн ван Сведен. Тот доложил царю: «Мол, принято на корабли устанавливать национальный флаг. В Голландии такой уже существовал: три горизонтальные полосы одинаковой толщины синего, белого и красного цветов». Так уж вышло, что в качестве флага Руси был установлен тот же триколор. Исключением была одна маленькая деталь: белая и синяя полосы поменялись местами.

Флаг России при Петре 1

Сын Алексея Михайловича, одержимой жаждой создания державы мирового уровня, провел несметное количество реформ. Ему принадлежит инициатива официального учреждения флага Руси, а позже Российской империи. Но обо всем по порядку.

В Архангельске юный царевич закладывает свои первые корабли. На этой флотилии будет впервые поднят флаг царя Московского – трехполосное полотнище, отличающееся от современного флага России лишь наличием герба в виде двуглавого орла.

В дальнейшем, с расширением флотилии, флаг Руси получает распространение: для идентификации кораблей флота они оснащаются полотнищами с государственной символикой, включающей белую, синюю, красную полосы и двуглавого орла с тремя коронами, скипетром и державой. В самой середине, поверх орла, расположен красный щит с изображением Святого Георгия, протыкающего змея.

Классификация флагов

Существовали различные версии морских флагов при Петре 1. В Морском уставе 1720 года утверждаются, помимо вышеупомянутого флага:

Поскольку в статье раскрывается история отечественного флага, мы уделим особое внимание всем известному триколору. Первые упоминания о нем в том виде, в котором флаг России известен сейчас, датируются 1705 годом. Из указа Петра Первого «О флагах на торговых речных судах» было установлено обязательное снабжение кораблей, занимающихся торговыми промыслами по Волге и Двине, трехполосным флагом.

В 1709 году издается таблица «Изъявление морских флагов», где бело-сине-красное полотнище относится к торговым и остальным российским судам. В таком виде флаг России до революции 1917 года и продержится.

В 1720 году официально флаг утверждается Морским уставом.

В 1885 году Александр III подтверждает принадлежность триколора к торговым кораблям Российской империи.

Несколько вариантов государственного знамени

Петр Первый, празднуя победу над шведами, заложил в 1703 году город на побережье Финского залива, который открыл доступ к четвертому морю – Балтийскому. В честь этого появляется новый царский штандарт, на желтом полотне которого красовался двуглавый орел, удерживавший в клювах и лапах карты четырех морей, с тремя коронами и изображением Святого Георгия, как на флаге Московского государства.

При Елизавете Петровне, дочери Петра Первого, в 1742 году утверждается государственное знамя на основе вышеупомянутого штандарта. На желтом фоне размещается все также двуглавый орел, окруженный 31 гербом княжеств и земель, входящих в территории Российской империи на тот момент.

Спустя более чем сто лет при коронации уже Александра II возникает новая версия знамени. Гербы располагаются не только вокруг, но и на самом орле, а края полотна украшаются декоративно расписанными листьями.

Третий и четвертый варианты появляются уже при последний царях Российской империи: Александре III и Николае II. Рисунок не претерпевает изменений, меняется лишь материал изготовления.

Национальный флаг страны

Не стоит путать флаг морских судов и флаг национальный. Второй появился гораздо позже, когда сложилась традиционная, ассоциирующаяся с Российской империей палитра цветов. При Анне Иоанновне в 1731 году утверждается указ, согласно которому черно-желто-белый цвет военной кокарды является признаком подданного России.

Флаги этих же цветов получили массовое распространение лишь после Отечественной войны 1812 года. И лишь спустя еще почти полвека указом императора Александра II официально закреплен черно-желто-белый триколор флага, который мы привыкли видеть на картинках с флагом Российской империи.

При Николае II в 1896 году бело-сине-красный флаг Петра Великого сменяет предыдущую версию. В качестве аргумента использовался тот факт, что белый, синий и красный цвета простому русскому человеку куда привычнее. На протяжении 20 лет флаг России до революции оставался неизменным.

Смена идеологии

После прихода к власти коммунистов все символы прежней власти нещадно истреблялись. Флаг целиком изменился. Вместо привычного триколора возникло красное полотнище с желтым серпом и молотом.

Красный цвет символизировал героическую борьбу пролетариата с империализмом. Данная версия национального флага просуществовала вплоть до распада СССР в 1991 году.

Наше время

С 1991 года цветами государственного флага Российской Федерации становятся белый, лазоревый и алый сверху вниз. И наконец в 1993 году указом президента РФ Б.Н. Ельцина от 11 декабря утвержден петровский формат флага – три горизонтальные полосы белого, синего и красного цветов.