какие функции есть у городов

Какие функции выполняют города

Каждый населенный пункт играет определенную роль в жизни региона. Функции городов являются их социально-экономической характеристикой.

Основные функции городов:

► демографическо-расселенческие;

► административно-управленческие;

► производственные (создание материальных благ);

► социально-бытовые;

► образовательно-культурные;

► инновационные и научно-технические;

► внешнеэкономические;

► торгово-распределительные;

► информационные;

► транспортно-коммуникационные;

► рекреационно-туристические;

► спортивно-оздоровительные;

► социально-экологические и природоохранные.

Функции, выполняемые городами, подразделяют на экономические и внеэкономические. Первые относятся к сфере индустриального производства и обращения — промышленность, транспорт, торгово-распределительные, заготовительные и снабженческие функции. Каждый город представляет собой центр тех или иных из этих функций, узел их сосредоточения, мощность и значение которого зависят от экономико-географического положения города и его размеров. Неэкономические функции — это административно-политические, культурные (в том числе подготовка кадров), научные и организационные; некоторые из городов имеют важное значение оздоровительных центров (города-курорты).

Среди функций города выделяют градообразующие и градообслуживающие. Деятельность города, направленную на обслуживание внегородских связей — экономических, культурных, научных, административных, т. е. на выполнение основных задач данного города в районном или общесоюзном масштабе, — называют градообразующей, а удовлетворяющую потребности самого города, в том числе промышленные и транспортные, — градообслуживающей. Конечно, иногда трудно выделить каждую из функций в «чистом виде», так как одни и те же функции могут быть и градообразующими и градообслуживающими. Тем не менее при некоторой условности выделение градообразующих

функций (определяющих, по удачному выражению Ж. Шабо, «профессию» каждого города) и выявление их соотношения, т. е. структуры функций, — необходимое и важное звено исследования географии городов.

Все города делятся на моно- и полифункциональные. Первые, особенно в СССР, — это преимущественно малые городские поселения (малые города и ПГТ): курортные; города науки; специализированные промышленные при отдельных крупных предприятиях, рудниках, железнодорожных станциях; некоторые города — районные центры и др.

Среди полифункциональных городов наиболее полным набором функций и мощным их развитием выделяются кроме Москвы, Ленинграда также все столицы союзных республик и некоторые областные и краевые центры. Чем крупнее город как экономический центр, тем шире его база и возможности для развития науки, культуры и тем большее организационное влияние он способен оказывать на окружающую территорию и развивать у себя весь комплекс функций.

В капиталистическом мире этот закономерный процесс нередко подавляется проведением определенной политики. Например, индустриальные города, где преобладает рабочее население, намеренно ограничивают в культурно-политическом развитии. Основные административно-политические, научные, культурные функции передаются преимущественно городам, лишенным промышленности, имеющим небольшую прослойку рабочего класса, а «столичные» функции иногда исполняют специально построенные города, в населении которых преобладает чиновничество (например, столица Австралии Канберра с населением всего 166 тыс. человек, столица Бразилии Бразилиа — 763 тыс., при наличии в этих странах городов-миллионеров).

Какие функции есть у городов

Город выполняет разнообразные функции. Они подразделяются на экономические (промышленные, транспортные, торгово-распределительные, снабженческие) и неэкономические (административно-политические, организационные, культурные, научные).

Среди функций города выделяются также градообразующие и градообслуживающие. Деятельность города по обслуживанию внегородских связей – экономических, культурных, административных, научных и других, направленных на выполнение основных задач данного города в районном или общегосударственном масштабе, называют градообразующей, а удовлетворяющую потребности самого города (в том числе промышленные и транспортные) – градообслуживающей.

Города делятся на монофункциональные (однофункциональные) и полифункциональные (многофункциональные). Первые, особенно в России, – это преимущественно небольшие поселения курортного, научного, промышленного профиля и т.д., а также города – районные центры.

Среди полифункциональных городов наиболее полным набором функций и мощным их развитием выделяются, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, также межрегиональные (например, Самара, Екатеринбург, Новосибирск) и некоторые республиканские, областные и краевые центры. Чем крупнее город как экономический центр, тем шире его база и возможности для развития науки, культуры, образования и тем большее организационное влияние он способен оказывать на окружающую территорию и развивать у себя разнообразный комплекс функций.

Функциональная структура активно влияет на многие черты города, в первую очередь на численность и динамику его населения. Как правило, многофункциональные города отличаются большей людностью и более быстрым ростом населения. Функциональная структура города влияет на половозрастной и профессиональный состав населения, его образовательный уровень, образ жизни и т.д. Например, в городах с преобладанием «мужских» отраслей (металлургия, химическая, горнодобывающая промышленность) среди населения высока доля мужчин; в текстильных центрах, наоборот, преобладают женщины.

Функции городов

Функции, выполняемые городами, подразделяют на экономические и внеэкономические. Первые относятся к сфере индустриального производства и обращения — промышленность, транспорт, торгово-распределительные, заготовительные и снабженческие функции. Каждый город представляет собой центр тех или иных из этих функций, узел их сосредоточения, мощность и значение которого зависят от экономико-географического положения города и его размеров. Неэкономические функции — это административно-политические, культурные (в том числе подготовка кадров), научные и организационные; некоторые из городов имеют важное значение оздоровительных центров (города-курорты).

Среди функций города выделяют градообразующие и градообслуживающие. Деятельность города, направленную на обслуживание внегородских связей — экономических, культурных, научных, административных, т. е. на выполнение основных задач данного города в районном или общесоюзном масштабе, — называют градообразующей, а удовлетворяющую потребности самого города, в том числе промышленные и транспортные, — градообслуживающей. Конечно, иногда трудно выделить каждую из функций в «чистом виде», так как одни и те же функции могут быть и градообразующими и градообслуживающими. Тем не менее при некоторой условности выделение градообразующих

функций (определяющих, по удачному выражению Ж. Шабо, «профессию» каждого города) и выявление их соотношения, т. е. структуры функций, — необходимое и важное звено исследования географии городов.

Все города делятся на моно- и полифункциональные. Первые, особенно в СССР, — это преимущественно малые городские поселения (малые города и ПГТ): курортные; города науки; специализированные промышленные при отдельных крупных предприятиях, рудниках, железнодорожных станциях; некоторые города — районные центры и др.

Среди полифункциональных городов наиболее полным набором функций и мощным их развитием выделяются кроме Москвы, Ленинграда также все столицы союзных республик и некоторые областные и краевые центры. Чем крупнее город как экономический центр, тем шире его база и возможности для развития науки, культуры и тем большее организационное влияние он способен оказывать на окружающую территорию и развивать у себя весь комплекс функций.

В капиталистическом мире этот закономерный процесс нередко подавляется проведением определенной политики. Например, индустриальные города, где преобладает рабочее население, намеренно ограничивают в культурно-политическом развитии. Основные административно-политические, научные, культурные функции передаются преимущественно городам, лишенным промышленности, имеющим небольшую прослойку рабочего класса, а «столичные» функции иногда исполняют специально построенные города, в населении которых преобладает чиновничество (например, столица Австралии Канберра с населением всего 166 тыс. человек, столица Бразилии Бразилиа — 763 тыс., при наличии в этих странах городов-миллионеров).

Функциональная структура активно влияет на многие черты города, в первую очередь на численность и динамику населения, его состав. Существует прямая зависимость между количеством и масштабом функций, выполняемых городом, и численностью его жителей. Как правило, многофункциональные города отличаются большой людностью и более быстрым ростом населения. В зависимости от функций города складывается половозрастной и профессиональный состав населения, его образовательный уровень. Например, в городах с преобладанием металлургии, химической, горнодобывающей промышленности среди населения более высока доля мужчин молодых трудоспособных возрастов; в текстильных же городах преобладают женщины. В крупных научных и культурных центрах среди занятого населения значительную прослойку составляют работники науки и культуры. В центрах машиностроения и приборостроения средний уровень образования населения выше, чем в центрах добывающей или пищевой промышленности.

Ковалев, С.А. География населения СССР/ С.А. Ковалев [и д.р.]. – М.: Издательство МГУ, 1980.- 287 с.

Урок 1. Краткая история урбанистики, возникновение, развитие и классификация городов

Кроме того, нужно иметь представление, что такое классификация и типология городов, каковы основные принципы возникновения и формирования городских агломераций, какие тренды возможны в рамках развития агломераций.

Содержание:

Итак, приступим, и начнем с краткого исторического экскурса.

Краткая история урбанистики

Первым «урбанистом» условно можно считать древнегреческого философа Платона (428-347), жившего в эпоху до нашей эры в Афинах и уже тогда задумавшегося об оптимизации численности городского населения с целью наиболее эффективного управления городом. В своих трудах Платон чаще использует термин «государство», поскольку для Древней Греции было типично именно такое административное устройство территорий, как город-государство или полис [Платон, 1990].

По мнению Платона, численность населения полиса должна была составлять не более 5040 человек без учета рабов, женщин и детей. «Излишек» людей он предлагал выселять в колонии, а детей, родившихся с физическими недостатками, вне брака или даже в браке, но от пожилых родителей, попросту утилизировать. Детородный возраст для мужчин Платон предлагал установить в пределах от 30 до 55 лет. В этом случае, полагал Платон, можно будет оптимальным образом организовать управление и защиту города.

Крупнейшие города, расположенные на этой территории и впоследствии обнаруженные археологами, являют собой пример продуманного планирования застройки с учетом «розы ветров» для данной местности и прокладки основных коммуникаций – водовода и канализации. Так, система водоснабжения и водоотведения в Мохенджо-Даро является предметом пристального внимания уже далеко не первого поколения ученых [R. Kondo, T. Morioka, 1995].

Мнения ученых относительно эффективности обнаруженной на территории хараппской цивилизации системы водопользования расходятся, что видно, к примеру, из названия научного исследования The drainage systems at Mohenjo-Daro and Nausharo: A technological breakthrough or a stinking disaster? («Дренажные системы в Мохенджо-Даро и Наушаро: технологический прорыв или ужасная катастрофа?») [S. Ratnagar, 2014].

Однако то, что система застройки и коммуникаций была тщательно спланирована, не вызывает никаких сомнений. Строения достаточно хорошо сохранились, и то, что застройка носила системный характер, видно невооруженным глазом:

Родоначальником градостроительных традиций в Европе считается древнегреческий архитектор Гипподам Милетский (498-408 до н.э.) Созданная им система застройки по кварталам используется по сей день как наиболее удобная и выдержавшая проверку временем.

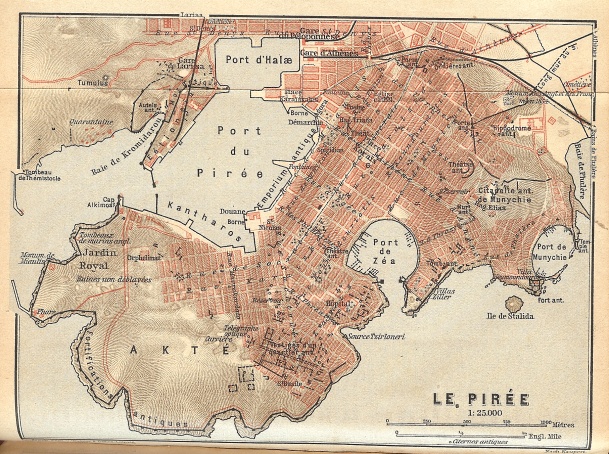

Изначально «параллельно-перпендикулярное» расположение улиц задумывалось для обеспечения естественной вентиляции: прямая без изгибов улица лучше продувалась ветрами, что весьма актуально для жаркого климата Греции. В частности, Гипподам предложил такую планировку для Фурий и Пирея:

Помимо этого, именно Гипподам придумал зонирование города на жилой, торговый и административный массивы, что стало прообразом будущих спальных, промышленных и торговых районов. Ему же принадлежит идея располагать рядом главное административное здание города, где заседают градоначальники, и большую квадратную городскую площадь. Его градостроительное наследие до сих пор является предметом научных изысканий [D. Gill, 2006].

В эпоху Средневековья наметилась иная закономерность развития городов и системы расселения внутри города. Так, в центре находились главная площадь, рынок и церковь, а горожане застраивали своими домами пространство вокруг церкви и площади концентрическими кругами.

Планирование городской застройки вернулось в повестку дня с началом промышленной революции. Нарождающееся производство требовало огромного притока рабочих, которым нужно было где-то жить и как-то организовывать свой быт. Кроме того, особое внимание стали уделять застройке столичных городов.

Так, наиболее яркими примерами планирования столичной городской застройки в 18 столетии являются Вашингтон (столица США) и Санкт-Петербург (российская столица в 1712-1728 годах). Тендер на разработку генерального плана Вашингтона выиграл архитектор французского происхождения Пьер Ланфан (1754-1825). Его идеи легли в основу всей будущей застройки Вашингтона:

Генеральный план Санкт-Петербурга представил приглашенный из Италии архитектор Доменико Андреа Терзини (1670-1734). Согласно плану, все застройщики получали четкие предписания относительно размеров своих будущих строений:

С целью скорейшего строительства столицы в остальной России было временно запрещено возведение каменных зданий, а все каменщики были откомандированы в Санкт-Петербург. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что архитекторы в разных странах и на разных континентах придерживались квартальной застройки, которую предложил много столетий тому назад древнегреческий архитектор Гипподам Милетский.

Интересно, что первоначальные версии планов застройки не были в полной мере воплощены в жизнь ни в Вашингтоне, ни в Санкт-Петербурге. Однако, безусловно, дали толчок традициям планирования городской застройки как таковой.

В 19 веке масштабной перестройке подвергся Париж. Архитектор по специальности, член Академии изящных искусств и государственный деятель Жорж Осман (1809-1891), можно сказать, воспользовался своим положением государственного служащего и инициировал масштабные изменения в градостроительном облике французской столицы.

Так, в Париже было реорганизовано, реконструировано, снесено и отстроено заново порядка 60% всех объектов недвижимости, перепланирована сеть улиц, появились широкие бульвары, а городские парки и Булонский лес были обустроены для прогулок.

Еще один наимасштабнейший проект 19 века – это район Эшампле в Барселоне, который спроектировал испанский архитектор Идельфонс Серда (1815-1876). Его идеи дают пищу для размышлений спустя столетия [J. Sabaté, 2009]. А район Эшампле по сей день восхищает своей красотой и креативностью:

Эти проекты поистине предвосхитили время. Города, перестроенные по новым планам, оказались единственными готовыми к буму автомобилестроения, настигнувшего Европу и Америку в 20 веке. Прочим городам, сохранившим средневековые традиции градостроительства, пришлось быстрыми темпами перестраиваться, дабы соответствовать веяниям времени и обеспечить возможность передвижения автотранспортом.

Показательно то, насколько разными путями стали решать назревшую проблему в Европе и США. Если в США начали массово строить широкополосные дороги и транспортные развязки, в Европе предпочли развивать общественный транспорт. Правда, в Европе тоже звучали призывы расширить дорожное строительство. В частности, от французского архитектора Ле Корбюзье (1887-1965).

В Европе его идеи не нашли поддержки, однако оказались востребованы в Индии. Так, в 50-е годы 20 века Ле Корбюзье, по заказу правительства Индии, разработал генеральный план города Чандигарх – новой столицы штата Пенджаб. А также спроектировал несколько зданий в Чандигархе и Ахмадабаде.

Современная урбанистика ведет свой отсчет с 1996 года, когда была принята Хартия нового урбанизма [CNU, 1996]. Основные положения хартии следующие:

Заметим, что сегодня можно встретить множество вариаций изложения основных положений хартии. Это вполне объяснимо, потому что Хартия нового урбанизма включает 27 пунктов высокой степени детализации. Мы сосредоточились на самом главном, что касается непосредственно урбанистики.

В продолжение идей, заложенных в хартии, впоследствии были разработаны «Каноны устойчивой архитектуры и урбанизма» [CNU, 2008]. В новом документе нашли отражение проблемы изменения климата и прочие экологические вызовы, а также тема необходимости консолидации усилий в деле сохранения невозобновляемых ресурсов, которая обрела особую актуальность в процессе урбанизации.

Уточним, что урбанизация в широком понимании – это процесс роста значения городов в жизни общества. В более узком значении словом «урбанизация» обозначают процесс увеличения численности городского населения.

Итак, мы совершили краткий экскурс в историю урбанистики и, в целом, получили представление, как развивались города в разные исторические эпохи. Однако не менее интересным является вопрос: как и почему возникали города? На каком историческом этапе появлялась необходимость в поселениях такого типа? Насколько однородными или неоднородными были тренды развития городов внутри той или иной исторической эпохи? Давайте рассмотрим подробнее процессы возникновения и развития городов.

Процессы возникновения и развития городов

Понять, как и почему возникали города, будет намного проще, если разобраться, что же такое город. Существуют самые разные определения, что значит «город». И это вполне естественно, потому что города тоже весьма различны по своему размеру, площади, численности населения, градообразующим сферам деятельности, административной специализации.

Так, есть многомиллионные мегаполисы, и есть город Чекалин в Тульской области, где, по ситуации на 2021 год, проживает всего 866 человек. Есть столицы государств, областные центры, районные центры, а есть города, которые не относятся ни к одной из этих административных категорий. Тем не менее для такого типа населенного пункта, как город, существуют единые критерии.

Город – это, прежде всего, поселение с преобладанием несельскохозяйственных функций. Город может быть преимущественно курортным или промышленным, иметь одно или несколько градообразующих предприятий, однако ключевым моментом, позволяющим назвать город городом, является несельскохозяйственный характер занятости абсолютного большинства населения.

Помимо этого, во многих странах критерием отнесения населенного пункта к городу является численность проживающих внутри границ населенного пункта людей. Нижнюю границу численности населения каждое государство определяет на свое усмотрение. В скандинавских странах это 200-250 человек, в Австралии и Канаде – 1 тысяча человек, в США и Мексике – от 2500 человек, в Италии, Греции, Испании, Украине – от 10 тысяч человек, в Японии – от 50 тысяч человек.

Формально такой критерий действует и в России. В Российской Федерации городом может считаться поселение с населением от 12 тысяч человек. Но, как мы уже говорили выше, статус города в порядке исключения могут присвоить и поселению с количеством жителей меньше тысячи человек. Есть множество стран, где формальных количественных ограничений на численность городского населения не предусмотрено вовсе. Например, в Бразилии, Боливии, Эквадоре, Коста-Рике и других странах.

Теперь собственно к вопросу, почему и как появились города. Городские поселения начали образовываться, когда занятые в сельском хозяйстве люди научились производить значительно больше продуктов, чем требовалось для личного потребления. В то же время, прогресс сельскохозяйственного производства требовал новых орудий труда и технических приспособлений, а растущие требования к комфорту стимулировали производство все более качественных и изысканных предметов домашней утвари: посуды, ковров, занавесей и прочего.

Постепенно массовое ремесленное производство начало территориально дистанцироваться от сельскохозяйственных районов, а ремесленники стали главными покупателями продукции сельского хозяйства. Сельхозпроизводители свозили продукцию на продажу к местам массового поселения ремесленников, поэтому со временем стало традицией в местах такого массового поселения предусматривать площадь под ярмарку-продажу. А сами поселения ремесленников по мере разрастания начали превращаться в города в понимании, близком к современному.

Выбор места под городское поселение предопределяли такие экономико-географические факторы, как наличие источника пресной воды, стратегически выгодное расположение и возможность организовать оборону города, пересечение транспортных путей. Большинство городов располагается на берегах крупных рек. Например, Москва – на Москве-реке, Санкт-Петербург – на Неве, Париж – на Сене и т.д.

Были и исключения. Так, Одесса находится в нескольких десятках километрах от реки Днестр, откуда поступает питьевая вода в город. А самые первые поселенцы на этой территории вынуждены были копать колодцы и отстраивать системы сбора дождевой воды в специальные резервуары.

Уточним, что Одесса – относительно молодой по историческим меркам город, основанный в 1794 году. В 18 веке было уже достаточно технических возможностей и для добычи воды из-под земли, и для проектирования и строительства каналов и резервуаров для сбора дождевой воды. Города, возникшие в намного более ранние периоды, всегда располагались ближе к легкодоступному источнику воды.

Заметим, что сегодня можно встретить множество рейтингов и топ-10 старейших городов мира, и они могут отличаться между собой. И даже для вышеназванных нами городов могут встречаться разные даты с момента образования. Это связано с различиями в системе подсчета возраста города. Некоторые эксперты отсчитывают дату возникновения города с момента первых следов поселения, некоторые считают только время непрерывного существования и функционирования поселения.

Так или иначе, трансформация города происходит на протяжении всего времени его существования. Города подвержены влиянию самых разных внешних факторов: войны, землетрясения, изменения политической карты региона, смещения основных торговых путей, появления более молодых и быстро растущих городов-конкурентов, куда устремляется часть населения уже сложившегося города.

При благоприятных факторах, таких как рост промышленного производства, торговли, получение статуса столицы или административного центра региона, город разрастается и процветает. Городское население увеличивается как за счет естественного прироста, так и за счет миграции из сельских районов, других городов и стран.

Кроме того, распространенной практикой является включение ближних пригородов в состав города, что автоматически приводит к увеличению населения. Поговаривают, что к 2050 году население Москвы увеличится до 70 миллионов человек за счет микрорайонов, примыкающих к Средней Азии (это шутка, если что).

Так или иначе, урбанизация проходит определенные стадии вплоть до развития агломераций. Ученые в разное время пытались исследовать и систематизировать эти процессы. Наибольшей популярностью исследователей пользуется модель стадий урбанизации, разработанная американским урбанистом Джэком Джиббсом и изложенная в его книге The Evolution of Population Concentration («Эволюция концентрации населения») [J. Gibbs, 1963].

Стадии урбанизации по Дж. Джиббсу:

| 1 | Рост городов отстает от роста сел. |

| 2 | Рост городов опережает рост сел. |

| 3 | Города растут за счет миграции сельского населения. |

| 4 | Растут только большие города. |

| 5 | Рост больших городов замедляется, а население перетекает в малые города и села. |

«Переток» населения из больших городов в ближний пригород обозначается термином «субурбанизация». Обычно под этим явлением подразумевается стремление состоятельного населения быть «ближе к природе», дышать более чистым воздухом, пить более чистую воду и т.д.

Однако для обозначения оттока городского населения в сельскую местность и малые города используется еще один термин «рурализация». Это более широкое понятие, которое не имеет в виду ситуацию, когда люди живут за городом по собственной прихоти.

Скорее, это те случаи, когда уменьшается количество возможностей, которые открывает жизнь в большом городе. Например, из-за кризиса, закрытия предприятий и потери рабочих мест люди вынуждены возвращаться на свою «малую родину» в село, поселок, райцентр. Подробнее можно почитать в статье «Рурализация: сущность, проявления, классификация» [А. Павлов, 2017].

В идеале город и село должны взаимодействовать между собой, быть взаимно полезными друг для друга, а не просто по очереди «вытягивать» друг из друга ресурсы. Такой формат сосуществования и взаимодействия получил название «городская агломерация». В отличие от официального административного деления территорий, агломерация складывается естественным образом, не подчиняется административному регулированию, а факторы возникновения агломерации не всегда самоочевидны и легко объяснимы.

Такая агломерация может иметь один центр притяжения. Например, как Москва и Московская область. А может иметь несколько примерно равновеликих центров притяжения. Второй вариант получил название «конурбация» или городская агломерация полицентрического типа. В Российской Федерации насчитывается четыре крупных конурбации:

Отметим, что городские агломерации тоже проходят определенные стадии развития. О них подробно рассказывается в книге The Future of Large Towns [L. Klaassen, J. Paelinck, 1979].

Стадии развития агломераций по Л. Классену:

Применительно к процессу реурбанизации иногда можно встретить термин «джентрификация», под которым подразумевается реконструкция или ревитализация пришедших в упадок частей города посредством благоустройства и привлечения состоятельных жителей. Впрочем, реурбанизация может начаться и без каких-либо дополнительных организационных мер, а исключительно по причине возобновления производства или оживления торговли.

Оценивать шансы на реурбанизацию, прогнозировать прочие процессы в развитии городов и агломераций помогают различные системы классификации городов, наработанные на данный момент.

Классификация городов

Как мы уже разобрались, города бывают разными. Они различаются по величине, функциям и многим другим показателям. В связи с этим, существует несколько основных классификаций: