какие функции выполняет кровеносная система насекомых гемолимфа

Кровеносная система насекомых

Содержание:

Строение кровеносной системы

У насекомых кровеносная система имеет существенные отличия по строению от аналогичной системы органов других животных, стоящих на более высоких ступенях эволюционной лестницы. Самое главное из них заключается в том, что она незамкнутая, то есть, Гемолимфа – кровь насекомых.

Подробнее при переходе по ссылке

«>гемолимфа циркулирует не по закрытой сети артерий, вен и капилляров, а заполняет внутреннюю полость тела, изливается между органами и лишь частично проходит через сосуды.

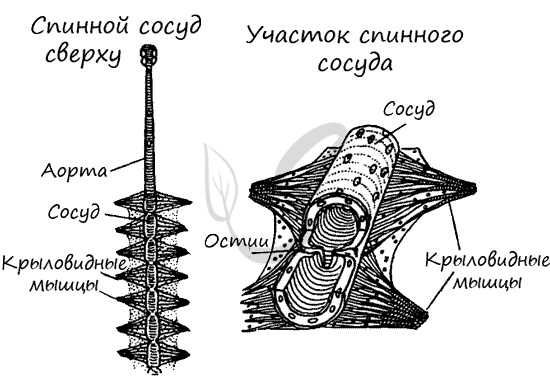

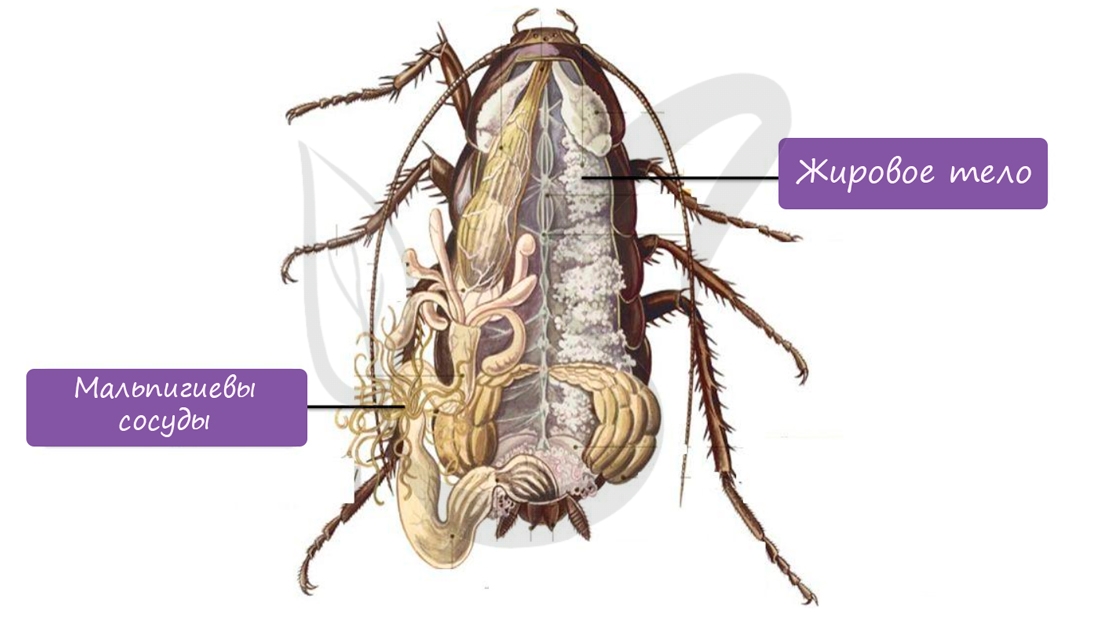

Главным структурным образованием кровеносной системы является спинной сосуд – крупная мышечная трубка, которая находится ближе к дорсальной части тела, в перикардиальном синусе. Перикардиальный синус – это часть полости тела, отделенная от ниже лежащих органов спинной (верхней) мышечной диафрагмой. Помимо сосуда, в ней располагаются элементы Жировое тело – ткань, заполняющая у насекомых пространство между органами и играющая важную роль в осуществлении обменных процессов.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>склеритам при помощи коротких тяжей.

поперечный срез тела»/> Сердце насекомого, схема,

В спинном сосуде выделяют две части:

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>брюшко. Вокруг него могут находиться так называемые перикардиальные клетки, которые обладают способностью улавливать и накапливать в себе вещества, поступившие извне, например, хлорофилл, гемоглобин и др.

Подробнее при переходе по ссылке

«>Сердце достаточно длинное и состоит из нескольких камер, которые у живого насекомого пульсируют и прогоняют через себя кровь. Каждому сегменту тела, на протяжении которых расположен орган, обычно соответствует одна камера. «Своей» камеры, как правило, нет только у первого брюшного сегмента, так как в этом месте располагается переход в аорту. В аорте камер нет, она представлена простым трубчатым образованием.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>сердце попадает кровь, и они же (вернее, из загнутые мембранозные края) могут выполнять функцию ограничителей, не дающих крови уходить в «неправильном» направлении. В этом смысле их можно сравнить с клапанами Сердце насекомых – пульсирующий непарный орган, обеспечивающий кровообращение.

Подробнее при переходе по ссылке

«>сердца млекопитающих, также обеспечивающими ток крови в определенном направлении.

Подробнее при переходе по ссылке

«>сердца не замкнута, а задний конец слепо оканчивается. Непосредственно под этим органом, частично образуя его нижнюю стенку, находятся парные пучки мышц треугольной формы. Их называют крыловидными мышцами, они связаны с нижней стенкой Сердце насекомых – пульсирующий непарный орган, обеспечивающий кровообращение.

Подробнее при переходе по ссылке

«>сердца и входят в состав верхней мышечной диафрагмы тела насекомых.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>грудном отделе тела, начинаясь в первом брюшном сегменте и продолжаясь по направлению к голове. У большинства насекомых она более или менее прямая, но, к примеру, у Пчел образует 18 плотно сложенных петель.

место расположения пульсирующих органов»/> Утолщения оснований усиков богомола –

Кровообращение

Подробнее при переходе по ссылке

«>сердца. Это возможно благодаря пульсации самих камер и сокращению мышц диафрагм (как верхней, так и нижней). Во время пульсации происходит перемещение потока Гемолимфа – кровь насекомых.

Подробнее при переходе по ссылке

«>гемолимфы в направлении сзади наперед (еще одно отличие от высших животных, у которых кровь движется по телу преимущественно спереди назад).

Подробнее при переходе по ссылке

«>сердца находятся в расслабленном состоянии, называется диастолой, а их сокращение носит название систолы. Во время диастолы кровь входит в камеры, в систолу из них выталкивается. Внутри спинного сосуда создается положительное давление, которое раскрывает передние клапаны Сердце насекомых – пульсирующий непарный орган, обеспечивающий кровообращение.

Подробнее при переходе по ссылке

«>сердца, закрывает задние и продвигает кровь в нужном направлении.

Подробнее при переходе по ссылке

«>гемолимфу по направлению к голове; там сосуд заканчивается, и Гемолимфа – кровь насекомых.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>головы. Затем она снова переходит в полость тела, распространяясь между органами в направлении к заднему концу тела. После Гемолимфа – кровь насекомых.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>крылья и т.д. – кровь проходит с трудом. Для того, чтобы облегчить этот процесс, в организме насекомых появилось новообразование – дополнительные (местные) пульсирующие органы. Это как бы «мини-сердца», расположенные у основания того или иного придатка и при помощи мышечных волокон перекачивающие Гемолимфа – кровь насекомых.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>усиков имеются утолщения: как раз в них и расположены местные пульсирующие органы, выглядящие в виде ампул. В других случаях эти структуры могут быть представлены мембранозными образованиями большой протяженности.

Функции кровеносной системы насекомых

В организме животных главной функцией кровеносной системы является доставка к органам кислорода, который переносят клетки крови. У большинства насекомых Гемолимфа – кровь насекомых.

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

«>трахеи. Однако, благодаря движению крови, становится возможным:

Подробнее при переходе по ссылке

Подробнее при переходе по ссылке

Особенности кровеносной системы насекомых

Подробнее при переходе по ссылке

«>личинки комара Culex существуют дополнительные «фрагменты» кровеносного русла: кровяные Жабры насекомых – органы дыхания некоторых водных насекомых.

Подробнее при переходе по ссылке

«>жабры. Это выступы тела в виде лепестков, заполненные Гемолимфа – кровь насекомых.

Подробнее при переходе по ссылке

«>гемолимфой. У указанного насекомого они находятся на стенках задней кишки и снаружи не видны. Раньше считалось, что они, подобно трахейным Жабры насекомых – органы дыхания некоторых водных насекомых.

Подробнее при переходе по ссылке

«>жабрам, путем диффузии получают кислород, который с кровью разносится к тканям. Оказалось, что это не так. Кровяные Жабры насекомых – органы дыхания некоторых водных насекомых.

Подробнее при переходе по ссылке

«>жабры, во-первых, всасывают воду, а во-вторых, они способны усваивать из окружающей среды ионы NaCl. Таким образом, их функция – в поддержании водно-электролитного обмена в организме водных насекомых.

В животном мире существует правило: чем меньше размер живого существа, тем чаще у него происходят сердечные сокращения. Среди насекомых это правило часто нарушается. Число сердечных сокращений у них может быть различным и в большой степени зависит от действия внешней среды, вида, «возраста» и, конечно же, физиологического состояния особи. В среднем, оно может колебаться от 15-30 до 150 ударов в минуту. Для сравнения, Сердце насекомых – пульсирующий непарный орган, обеспечивающий кровообращение.

Подробнее при переходе по ссылке

«>сердце человека бьется с частотой 60-80 в минуту.

Кровеносная система насекомых

Кровеносная система насекомых – система образований, по которым в организме насекомого перемещается гемолимфа.

Содержание:

Строение кровеносной системы

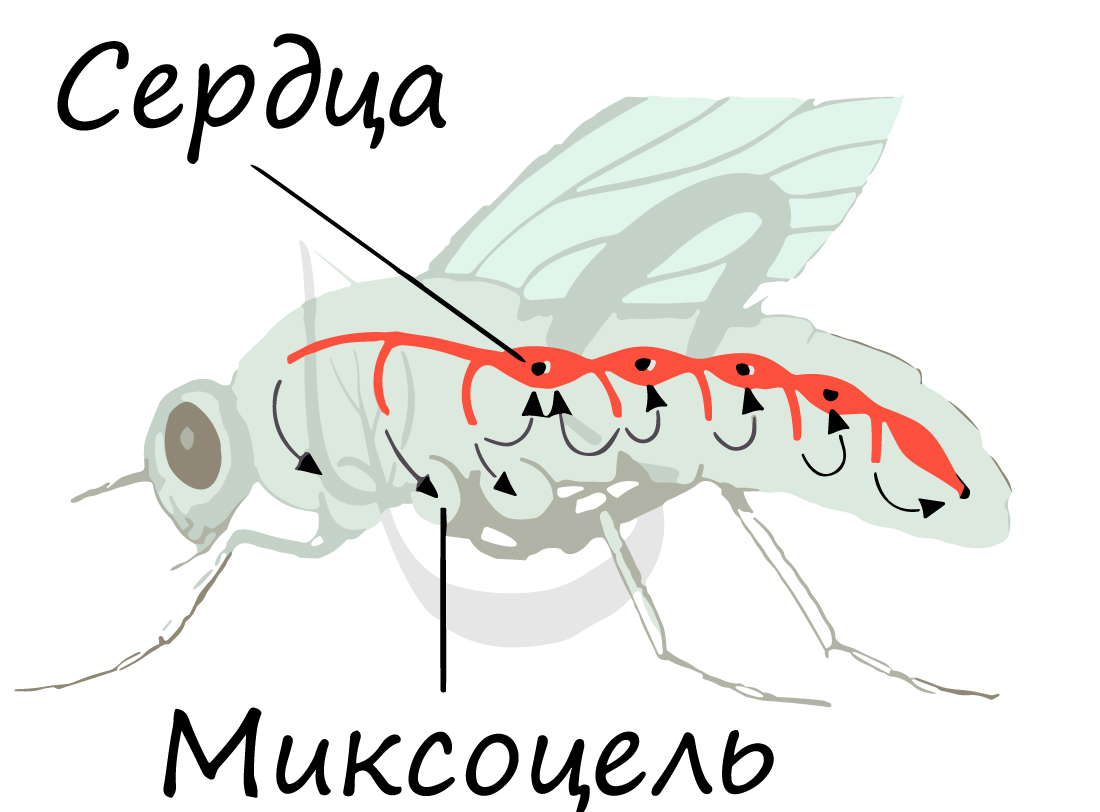

У насекомых кровеносная система имеет существенные отличия по строению от аналогичной системы органов других животных, стоящих на более высоких ступенях эволюционной лестницы. Самое главное из них заключается в том, что она незамкнутая, то есть, гемолимфа циркулирует не по закрытой сети артерий, вен и капилляров, а заполняет внутреннюю полость тела, изливается между органами и лишь частично проходит через сосуды. [1]

Главным структурным образованием кровеносной системы является спинной сосуд – крупная мышечная трубка, которая находится ближе к дорсальной части тела, в перикардиальном синусе. [1] Перикардиальный синус – это часть полости тела, отделенная от ниже лежащих органов спинной (верхней) мышечной диафрагмой. Помимо сосуда, в ней располагаются элементы жирового тела. [3] Спинной сосуд фиксирован к спинным склеритам при помощи коротких тяжей. [1]

поперечный срез тела» />

поперечный срез тела

Сердце насекомого, схема,

поперечный срез тела

поперечный срез тела» />

1 – тергит, 2 – сердце, 3 – верхняя диафрагма,

4 – клетки жирового тела, 5 – перикардиальные клетки

В спинном сосуде выделяют две части:

Сердце обычно проходит через все брюшко. Вокруг него могут находиться так называемые перикардиальные клетки, которые обладают способностью улавливать и накапливать в себе вещества, поступившие извне, например, хлорофилл, гемоглобин и др. [1]

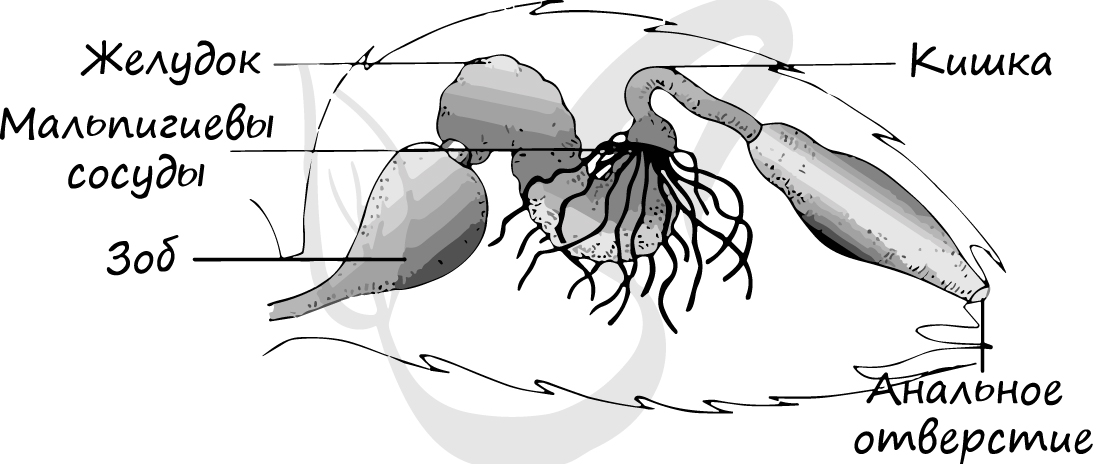

Сердце достаточно длинное и состоит из нескольких камер, которые у живого насекомого пульсируют и прогоняют через себя кровь. Каждому сегменту тела, на протяжении которых расположен орган, обычно соответствует одна камера. «Своей» камеры, как правило, нет только у первого брюшного сегмента, так как в этом месте располагается переход в аорту. В аорте камер нет, она представлена простым трубчатым образованием. [3]

В каждой из камер сердца имеется пара отверстий, называемых устьицами, или остиями. Через них в сердце попадает кровь, и они же (вернее, из загнутые мембранозные края) могут выполнять функцию ограничителей, не дающих крови уходить в «неправильном» направлении. В этом смысле их можно сравнить с клапанами сердца млекопитающих, также обеспечивающими ток крови в определенном направлении. [1] [2]

Передняя часть сердца не замкнута, а задний конец слепо оканчивается. Непосредственно под этим органом, частично образуя его нижнюю стенку, находятся парные пучки мышц треугольной формы. Их называют крыловидными мышцами, они связаны с нижней стенкой сердца и входят в состав верхней мышечной диафрагмы тела насекомых. [1]

Аорта расположена кпереди от сердца, она обычно имеет меньший диаметр и располагается в грудном отделе тела, начинаясь в первом брюшном сегменте и продолжаясь по направлению к голове. У большинства насекомых она более или менее прямая, но, к примеру, у Пчел образует 18 плотно сложенных петель. [3]

место расположения пульсирующих органов» />

место расположения пульсирующих органов

Утолщения оснований усиков богомола –

место расположения пульсирующих органов

место расположения пульсирующих органов» />

Кровообращение

Через остии (устьица) кровь всасывается в камеры сердца. Это возможно благодаря пульсации самих камер и сокращению мышц диафрагм (как верхней, так и нижней). Во время пульсации происходит перемещение потока гемолимфы в направлении сзади наперед (еще одно отличие от высших животных, у которых кровь движется по телу преимущественно спереди назад). [1] [2]

Момент, когда камеры сердца находятся в расслабленном состоянии, называется диастолой, а их сокращение носит название систолы. Во время диастолы кровь входит в камеры, в систолу из них выталкивается. Внутри спинного сосуда создается положительное давление, которое раскрывает передние клапаны сердца, закрывает задние и продвигает кровь в нужном направлении. [1]

Аорта проводит гемолимфу по направлению к голове; там сосуд заканчивается, и гемолимфа свободно изливается в полость головы. Затем она снова переходит в полость тела, распространяясь между органами в направлении к заднему концу тела. После гемолимфа снова всасывается устьицами и возвращается в сердце. [1]

В придатки тела – усики, ноги, крылья и т.д. – кровь проходит с трудом. Для того, чтобы облегчить этот процесс, в организме насекомых появилось новообразование – дополнительные (местные) пульсирующие органы. Это как бы «мини-сердца», расположенные у основания того или иного придатка и при помощи мышечных волокон перекачивающие гемолимфу. Например, у многих Прямокрылых у основания усиков имеются утолщения: как раз в них и расположены местные пульсирующие органы, выглядящие в виде ампул. (фото) В других случаях эти структуры могут быть представлены мембранозными образованиями большой протяженности. [1]

Функции кровеносной системы насекомых

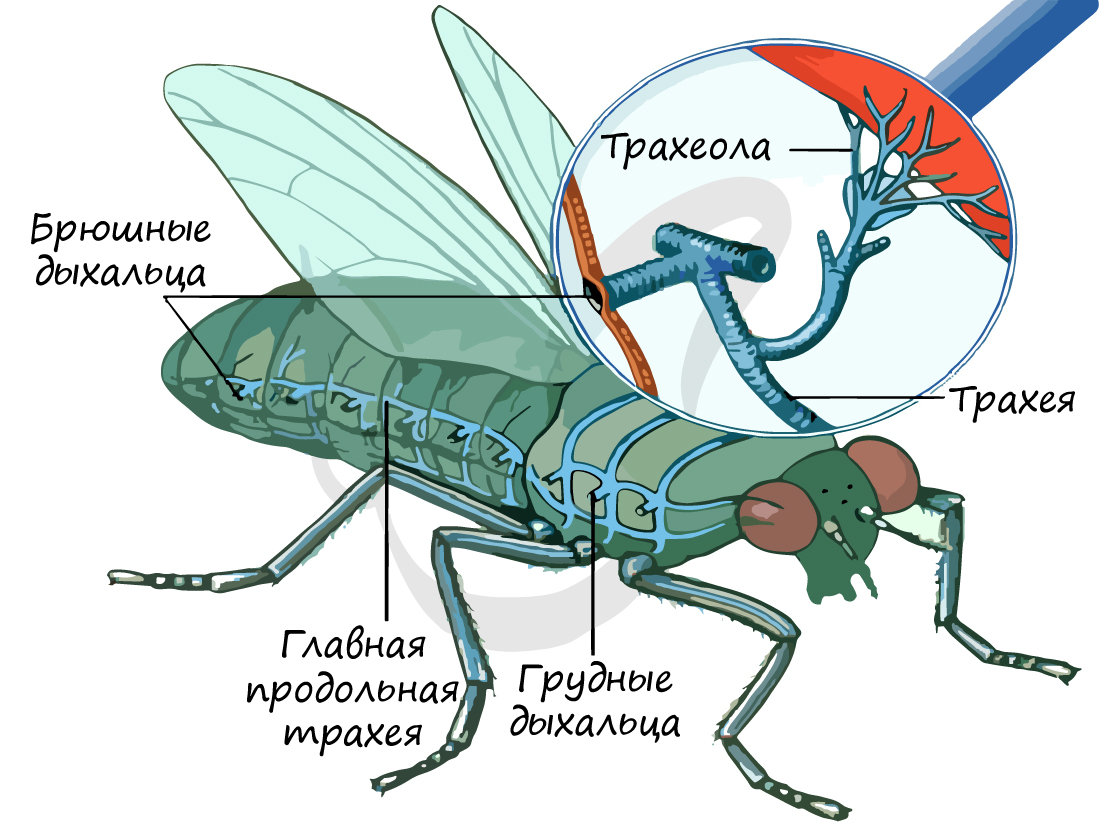

В организме животных главной функцией кровеносной системы является доставка к органам кислорода, который переносят клетки крови. У большинства насекомых гемолимфа не выполняет дыхательной функции, так как кислород непосредственно доставляется к тканям через трахеи. Однако, благодаря движению крови, становится возможным:

Какие функции выполняет кровеносная система насекомых гемолимфа

Деятельность сердца обеспечивает оптимальное распределение по органам и использование питательных веществ, но не является обязательным условием жизнедеятельности насекомых. Установлено, что после хирургического удаления или разрушения сердца насекомые не только остаются живыми, но даже сохраняют достаточно высокий уровень подвижности.

Кроме того, в петлеобразной части аорты, оплетенной трахеолами, происходит интенсивный обмен газов между гемолимфой и трахеолами. Отдельные ученые склонны считать это место аорты своего рода «легким» насекомого, где гемолимфа, прежде чем попасть в головной мозг, обогащается кислородом.

Стенка сердца построена из двух слоев: адвентиции и мышечного слоя. Адвентиция покрывает сердце снаружи. Она образуется из волокнистой соединительной ткани, в которой присутствуют эластичные волокна и так называемые перикардиальные клетки, сходные с гемоцитами. Наружная оболочка обильно снабжена трахеолами. Мышечный слой состоит из поперечнополосатых волокон, объединяемых под общим названием миокарда. Ритмические сокращения миокарда обусловливают деятельность сердца. В задней части сердца стенки толще и шире, чем в передней.

Каждая камера сердца имеет несколько суживающийся передний конец, который входит внутрь рядом расположенной передней камеры. Суженный участок имеет тонкие эластичные стенки, распадающиеся на волокна и образующие межкамерный клапан. При сжатии стенок сердца эти волокна закрывают выход из камеры в заднем направлении, обеспечивая прохождение гемолимфы только в переднюю камеру.

Ритмические сокращения сердца пчелы продолжаются даже при полном или частичном вырезании его из тела. Ритм работы сердца определяется, следовательно, работой самих сердечных мышц, но в то же время координируется нейрофизиологическими механизмами организма пчелы, а также эндокринной системой (наиболее важную роль играют кардиальные тела), находящейся под контролем центральной нервной системы. Среди эндокринных органов, регулирующих деятельность сердца у насекомых, наиболее важны мозговые железы, оказывающие возбуждающее действие как на кардиальные нейроны, так и на мышечные волокна миокарда.

Циркуляция гемолимфы. Кровообращение в полости тела насекомого поддерживается двумя диафрагмами. Обе диафрагмы делят внутреннюю часть брюшка на три полости, или синуса: перикардиальный (околосердечный), перивисцеральный (околокишечный) и периневральный (околонервный). Все три синуса соединены между собой. Спинная диафрагма проходит между сердцем и кишечником. Она отделяет дорсальную часть тела перикардиальный синусот расположенного ниже перивисцерального синуса. Брюшная диафрагма проходит между кишечником и брюшной нервной цепочкой. Она отделяет самый нижний периневральный синус от перивисцерального. На обеих диафрагмах находятся мышечные волокна, способные к самостоятельным сокращениям. На спинной диафрагме мышечные волокна образуют крыловидные мышцы, расположенные посегментно соответственно камерам сердца. Волокна крыловидных мышц прикрепляются к стенкам сердца и участвуют в его работе. Диафрагмы не являются сплошными перегородками, в них имеются просветы, через которые гемолимфа из общей брюшной полости, окружающей кишечник, поступает в околосердечный синус.

Следовательно, брюшная диафрагма обеспечивает равномерное распределение гемолимфы по всему брюшку и подъем ее к кишечнику. Насыщенная питательными веществами и очищенная от продуктов распада гемолимфа поступает в перикардиальный синус, затем в сердце и вновь перегоняется в голову.

Таким образом, хотя пчела и имеет незамкнутую систему кровообращения, однако в ее теле гемолимфа совершает правильные кругообороты, омывая все клетки, органы и ткани.

Плазма гемолимфы служит внутренней средой, в которой живут и функционируют все клетки организма насекомого, и представляет собой водный раствор неорганических и органических веществ.

Воды в гемолимфе содержится от 75 до 90%. Реакция гемолимфы большей частью слабокислая или нейтральная (рН от 6,4 до 6,8).

Свободные неорганические вещества гемолимфы очень разнообразны и находятся в плазме в виде ионов. Их общее количество не превышает 3%. Насекомые используют их не только для поддержания осмотического давления гемолимфы, но и как резерв ионов, необходимых для нормальной работы клеток.

К основным катионам гемолимфы относят натрий, калий, кальций и магний.

Среди анионов гемолимфы на первом месте стоит хлор.

Состав углеводов гемолимфы у пчел различного возраста нестабилен и прямо отражает состав сахаров, поглощенных с кормом. У молодых пчел (не старше 56 дней) отмечается низкое содержание глюкозы и фруктозы, а у рабочих пчел сборщиц нектара гемолимфа богата этими моносахаридами. Уровень содержания фруктозы в гемолимфе пчел всегда больше, чем глюкозы.

Кроме глюкозы и фруктозы в гемолимфе пчел содержится значительное количество дисахарида трегалозы. У насекомых трегалоза служит транспортной формой углеводов. Клетки жирового тела синтезируют ее из глюкозы, а затем выделяют в гемолимфу. Синтезированный дисахарид с током гемолимфы разносится по всему телу и поглощается теми тканями, которые нуждаются в углеводах. В тканях трегалоза расщепляется до глюкозы специальным ферментом, которого особенно много у пчел сборщиц пыльцы.

Углеводы накапливаются в жировом теле и мышцах пчел в форме гликогена. У куколки гликоген поступает в гемолимфу из клеток при гистолизе органов тела личинки.

В гемолимфе половозрелых самок в отличие от самцов содержатся белковые фракции, получившие название вителлогенинов. Этот специфический для женских особей белок необходим для образования желтка в формирующихся яйцах. Вителлогенины синтезируются в жировом теле, а гемолимфа транспортирует их к созревающим ооцитам (зародышевым клеткам).

Липиды (жиры) поступают в гемолимфу главным образом из кишечника и жирового тела. Значительную часть липидной фракции гемолимфы составляют глицериды, т. е. сложные эфиры глицерина и жирных кислот. Содержание липидов непостоянно и зависит от состава корма насекомых. В 100 мл. гемолимфы личинок рабочих пчел содержится от 0,37 до 0,58 г. липидов.

В гемолимфе насекомых можно обнаружить почти все органические кислоты, участвующие в реакциях цикла Кребса.

Среди пигментов, содержащихся в гемолимфе, чаще всего встречаются каратиноиды и флавоноиды, которые создают желтую или зеленоватую окраску гемолимфы. В гемолимфе медоносных пчел присутствует бесцветный хромоген меланина.

В гемолимфе всегда присутствуют продукты распада в виде свободной мочевой кислоты или в виде ее солей (уратов).

Наряду с отмеченными органическими веществами в гемолимфе медоносных пчел всегда присутствуют окислительные и восстановительные ферменты, а также пищеварительные, которые содержатся как в плазме, так и в гемоцитах.

Клетки гемолимфы. В гемолимфе пчел присутствуют гемоциты, представляющие собой снабженные ядрами клетки, которые образуются из мезодермы.

Большая их часть обычно оседает на поверхности различных внутренних органов, и только некоторое количество свободно циркулирует в гемолимфе. Гемоциты, прилегающие к тканям и сердцу, образуют фагоцитарные органы. У пчел гемоциты проникают и в сердце и циркулируют даже в тонких жилках крыльев.

Эноцитоиды также встречаются у куколок и взрослых пчел. Клетки имеют округлую форму. В цитоплазме эноцитоидов содержатся гранулированные или кристаллические включения. Все клетки этого типа проходят шесть стадий развития.

Функции гемолимфы. Гемолимфа выполняет следующие основные жизненно важные функции.

2. Участие в удалении продуктов распада. Гемолимфа, протекая в полости тела, постепенно насыщается продуктами распада и приходит в соприкосновение с мальпигиевыми сосудами, клетки которых забирают из раствора мочевую кислоту, ураты и другие вещества. Из мальпигиевых сосудов эти продукты поступают в заднюю кишку, откуда выбрасываются с каловыми массами.

3. Защитная функция. В выполнении этой функции участвуют белки плазмы, гемоциты, способные к фагоцитозу, и клетки, образующие гемоцитарные капсулы вокруг многоклеточных паразитов. Гемоциты также скапливаются в местах повреждения тела, образуя своего рода пробку, закрывающую рану. При этом происходит размножение гемоцитов, а затем фагоцитоз погибших клеток. Кроме того, некоторые белки плазмы могут создавать устойчивость насекомых к болезнетворным микроорганизмам (иммунитет).

5. Поддержание активной кислотности на определенном уровне. Почти все жизненные процессы в организме могут нормально протекать при постоянной реакции среды. Поддержание постоянства активной кислотности (рН) достигается благодаря буферным свойствам гемолимфы. Так, при разведении гемолимфы в 10 раз ее активная кислотность почти не изменяется.

6. Участие в газообмене. Образующийся в клетках диоксид углерода непосредственно попадает в гемолимфу, которая переносит его в места, где повышенные возможности аэрации обеспечивают удаление его через трахейную систему.

8. Терморегуляция организма. Омывая места усиленного теплообразования (грудные мышцы), гемолимфа нагревается и переносит это тепло в места с более низкой температурой.

Класс насекомые

Класс насекомые лидирует по числу видов среди всех животных. На настоящее время описано около 1,1 млн. видов насекомых, при том факте, что истинное число видов оценивается от 2 до 8 млн. разными исследователями. Можно смело заявить, что половина (скорее всего, гораздо больше) видов насекомых еще не изучены.

Строение насекомых

Три пары ходильных ног крепятся к груди. Членистая конечность насекомого оканчивается двумя коготками, между которыми иногда располагаются присоски. Конечности насекомых разнятся по выполняемой функции, в соответствии с ней получая свои названия: копательная, бегательная, прыгательная, плавательная, собирательная.

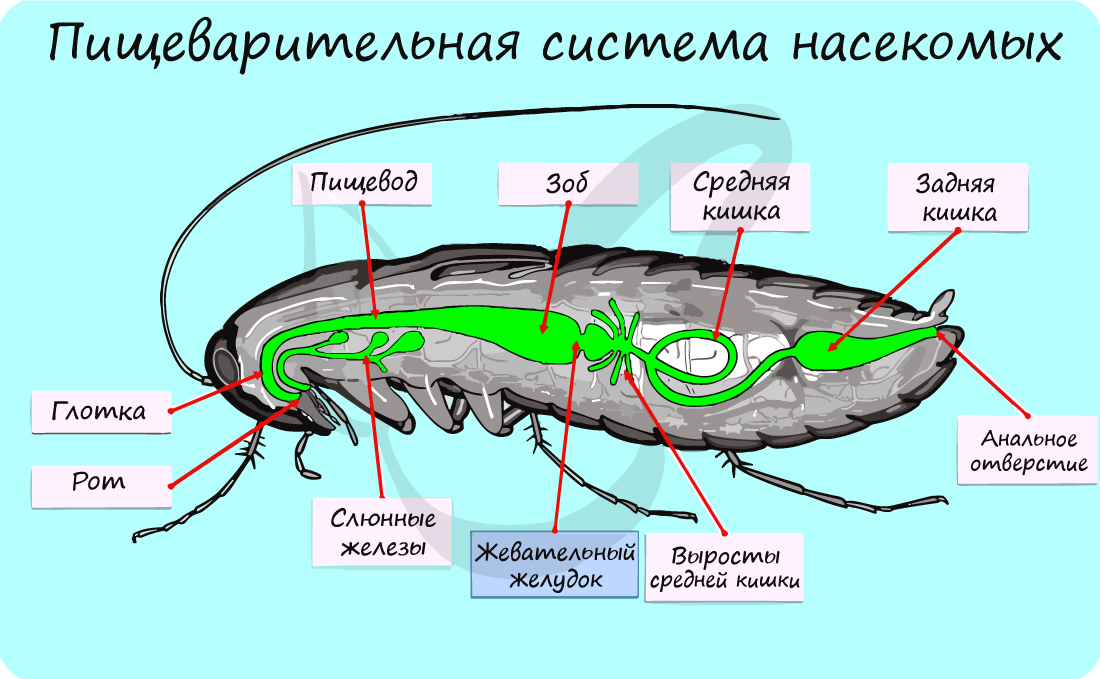

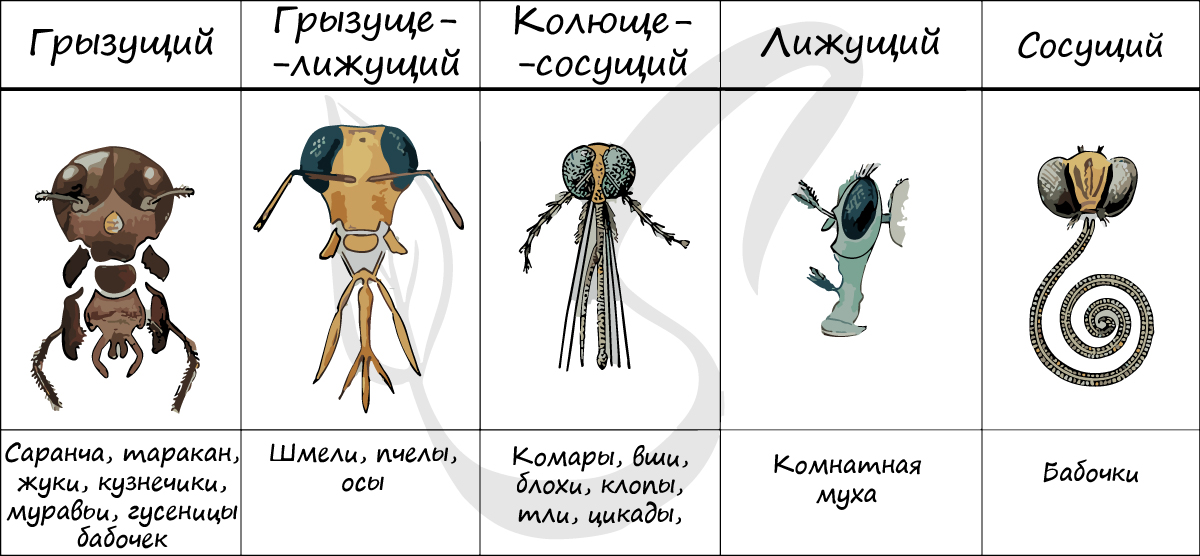

У большинства насекомых имеются слюнные железы. Насекомые обладают самыми разнообразными сложноустроенными ротовыми аппаратами. Строение ротового аппарата отражает способ питания. Ниже вы видите таблицу, отражающую многообразие ротовых аппаратов у насекомых.

Для насекомых характерен незамкнутый (лакунарный) тип кровеносной системы. Кровь свободно движется по лакунам (синусам), непосредственно омывая внутренние органы и ткани. Функцию сердца выполняет спинной сосуд: благодаря его сокращениям кровь перекачивается из задней части тела в переднюю.

Функционирование сосуда-сердца схоже с таковым у ракообразных. В момент расслабления сосуда-сердца через отверстия (остии) кровь наполняет его, а в момент сокращения (систолы) кровь выталкивается в артерии, затем попадает в полость тела, омывает органы и ткани.

Внутреннюю среду насекомых составляет гемолимфа, представляющая собой бесцветную или желтоватую жидкость. В гемолимфу из кишечника всасываются питательные вещества, после чего доставляются к клеткам организма. В нее же удаляются побочные продукты обмена веществ.

Как вы помните, перед насекомыми стоит сложная задача: максимально сохранить воду в организме. Мальпигиевы сосуды этому способствуют: в них поступают продукты обмена веществ из гемолимфы в виде суспензии. По мере продвижения по мальпигиевым сосудам, из суспензии всасывается вся вода обратно в гемолимфу, а продукты обмена веществ (кристаллы мочевой кислоты) в сухом виде поступают в кишку и выводятся из организма с экскрементами.

Органы чувств развиты хорошо. Глаза простые или сложные (фасеточные), одна пара усиков (антенн), на которых располагаются органы обоняния и осязания. Имеются органы вкуса, локализующиеся на щупиках нижней губы и нижней челюсти.

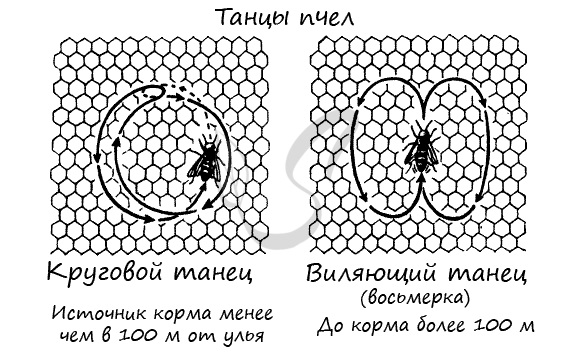

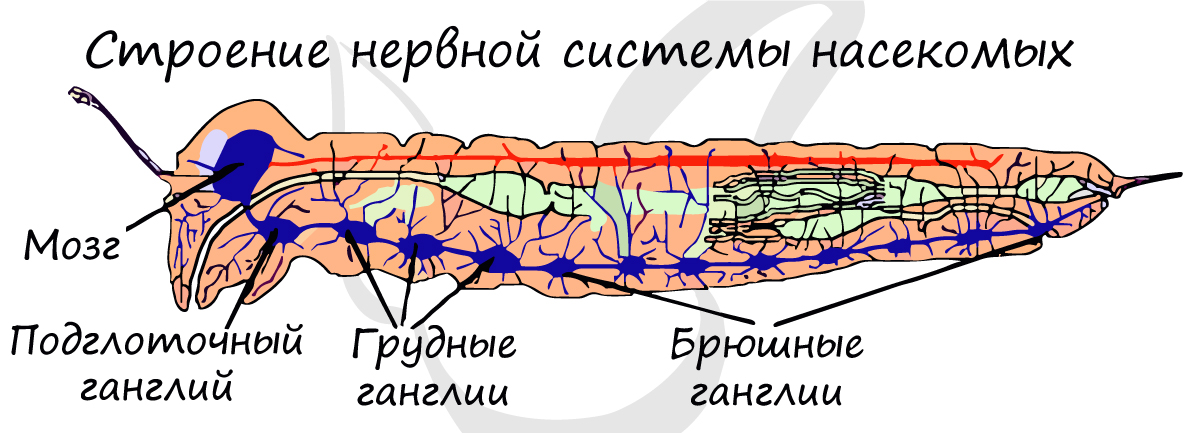

Такое прогрессивное развитие нервной системы заложило фундамент для появления у насекомых сложнейших и удивительных рефлексов. Среди всех беспозвоночных только насекомые отличаются общественным (социальным) образом жизни: они совместно строят гнездо, ухаживают за потомством, разделяют обязанности среди членов семьи. Общественными насекомыми являются пчелы, осы, муравьи, шмели.

Заметим, что в переднем отделе мозга расположены грибовидные тела, ассоциативные центры головного мозга. Особенно хорошо развиты грибовидные тела у насекомых, ведущих общественный образ жизни, что связано с их сложным поведением.

Развитие может быть прямым или непрямым. Запомните, что у всех насекомых развитие непрямое.

Логично предположить, что у насекомых с неполным превращением личинка напоминает взрослую особь, но меньше ее в размерах. У насекомых с полным превращением, которое сопровождается метаморфозом (гусеница становится бабочкой), личинка совершенно не похожа на взрослую особь, разительно отличается от нее по строению и функциям.

Партеногенез встречается у следующих насекомых: тли, муравьи, пчелы, осы, шмели, тутовый шелкопряд. Партеногенез относится именно к половому (а не бесполому) типу размножения, поскольку новый организм развивается из неоплодотворенной яйцеклетки (женской гаметы). Данный процесс играет важную роль: он значительно увеличивает темпы роста популяции, регулирует соотношение женских и мужских особей, обеспечивает продолжение существования вида.

Значение насекомых

Некоторые насекомые определенно приносят человеку больше вреда, чем пользы:

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.