какие функции выполняют маршрутно контрольные устройства станции

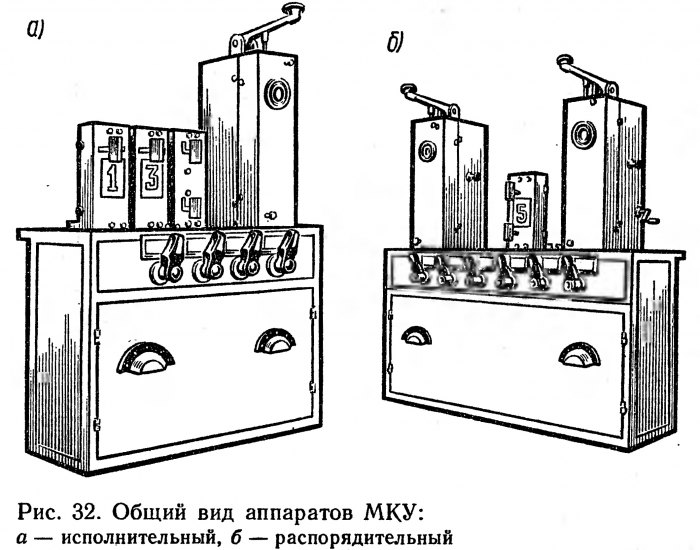

Маршрутно-контрольные устройства системы Наталевича при светофорной сигнализации имеют следующие особенности. Стрелки, входящие в маршруты приема и отправления, оборудованы контрольными замками системы Мелентьева. На стрелочных постах установлены исполнительные аппараты (рис. 32,а), которые осуществляют взаимозависимость стрелок, сигналов и маршрутов. В них находятся контрольные замки, запирающие ключи от стрелок в установленных маршрутах и маршрутные рукоятки на три положения: вертикальное (нормальное), повернутое вправо или влево, что соответствует определенному маршруту. Блок-механизм осуществляет станционную блокировку между аппаратами распорядительным (рис. 32,б), установленным в помещении дежурного по станции, и исполнительным.

Распорядительный аппарат имеет:

блок-механизмы — по одному на группу враждебных маршрутов;

маршрутные рукоятки на три положения (нормально отперты);

сигнальные рукоятки на три положения: вертикальное (нормальное), повернутое влево или вправо — открытое положение сигнала на соответствующий путь (нормально заперты);

ящик зависимости и индуктор.

При нормальном положении устройств, когда нет заданных маршрутов, все стрелки находятся в положении, которое установлено техническо-распорядительным актом станции, и заперты замками Мелентьева. Ключи от них вставлены в централизатор. Маршрутные рукоятки на распорядительных и исполнительных постах занимают вертикальное положение. В блок-очках блок-механизмов виден белый свет, но состояние их различно: на распорядительных аппаратах они отблокированы — отперты, а на исполнительных заблокированы — заперты.

Действия дежурного по станции при установке маршрутов. Получив от соседней станции сообщение об отправлении поезда и убедившись, что для его приема никаких препятствий нет, дежурный по станции поворачивает маршрутную рукоятку на соответствующий путь и дает по телефону распоряжение стрелочным постам приготовить маршрут и проверить свободность пути. На станциях, где контрольные стрелочные замки есть, и на распорядительном аппарате дежурный по станции обязан прежде всего убедиться в правильном положении стрелок, запереть их, вложить ключи в централизатор и только после этого повернуть маршрутную рукоятку и дать распоряжение стрелочным постам приготовить маршрут для приема поезда.

Дежурный стрелочного поста, получив распоряжение о приготовлении маршрута, проверяет его свободность, устанавливает стрелки в нужное положение, запирает их, вкладывает ключи в централизатор и поворачивает их. Маршрутную рукоятку он сможет повернуть лишь в том случае, если в контрольные замки централизатора вложены и повернуты ключи от всех стрелок, входящих в маршрут. В результате ключи, а следовательно, и стрелки запираются.

Затем дежурный стрелочного поста по телефону, в присутствии дежурного противоположного стрелочного поста, докладывает дежурному по станции о готовности маршрута и свободности пути приема. Дежурный по станции нажимает клавишу блок-механизма и вращает рукоятку индуктора. В результате этого действия блок-механизм в распорядительном аппарате дежурного по станции заблокируется, а на исполнительном аппарате стрелочного поста отблокируется, цвет блок-очков меняется на красный, маршрутные рукоятки на исполнительном и распорядительном аппарате запираются в переведенном положении.

Дежурный по станции, убедившись в готовности маршрута и свободности пути приема и стрелок, дает дежурному стрелочного поста указание об охране маршрута и открывает входной сигнал нажатием кнопки. На пульте дежурного по станции красная лампочка контроля закрытого положения входного сигнала гаснет и загорается зеленая лампочка.

Дежурный стрелочного поста, убедившись, что поезд проследовал в полном составе и вошел на путь приема, докладывает об этом дежурному по станции, который после перекрытия входного сигнала на запрещающее показание (на повторителе входного сигнала гаснет зеленая лампочка, а вместо нее загорается красная) дает распоряжение дежурному стрелочного поста разделать маршрут приема. Дежурный стрелочного поста нажимает до конца клавишу блок-механизм а и вращает ручку индуктора. В результате этого действия блок-механизм исполнительного аппарата на стрелочном посту заблокируется, блок-механизм на распорядительном аппарате у дежурного по станции — отблокируется, цвет в очках блок-механизмов сменится с красного на белый. Маршрутные рукоятки распорядительного и исполнительного аппаратов отпираются. Дежурный по станции и дежурный стрелочного поста поворачивают маршрутные рукоятки в вертикальное положение, дежурный стрелочного поста извлекает ключи из контрольных замков и устанавливает стрелки в нормальное положение в соответствии с ТРА станции или на свободный путь.

Порядок действий при приготовлении маршрута отправления аналогичен.

Разделка маршрута при неисправности устройств. Если разделать маршрут обычным путем невозможно, дежурный по станции должен доложить поездному диспетчеру и получить от него разрешение искусственно деблокировать блок-механизмы. Об этом нужно сделать запись в журнале осмотра, указав блок-механизм, аппарат и причину срыва пломбы с блок-очка. Сорвав пломбу, вывинчивают окошко и рукой при помощи специального приспособления деблокируют (отпирают) блок-механизм. На стрелочном посту эти действия выполняет дежурный стрелочного поста по телефонному распоряжению дежурного по станции.

До прибытия электромеханика разрешается пользоваться устройствами для приема и отправления поездов, проявляя особую бдительность при приготовлении маршрутов. Задавать маршрут путем искусственного срабатывания блок-очков запрещается.

На станциях, где управление сигналами производится со стрелочного поста, в аппаратах при нормальном положении устройств, а также в блок-очках блок-механизмов виден белый цвет, но состояние их различное: в распорядительных аппаратах они деблокированы — отперты, а в исполнительных заблокированы — заперты.

Admin добавил 05.10.2011 в 12:49

Вы можете дополнить или изменить данную статью, нажав кнопку Редактор

Маршрутно-контрольные устройства (МКУ)

Маршрутно-контрольные устройства обеспечивают контроль дежурного по станции за приготовлением стрелок в маршруте дежурным стрелочного поста и исключают возможность задания враждебного маршрута.

Входной и выходной сигналы открываются только при правильно приготовленном маршруте.

Маршрутно-контрольные устройства системы Наталевича при

светофорной сигнализации имеют следующие особенности. Стрелки, входящие в маршруты приема и отправления, оборудованы контрольными замками системы Мелентьева. На стрелочных постах установлены исполнительные аппараты (рис. 32,а), которые осуществляют взаимозависимость стрелок, сигналов и маршрутов. В них находятся контрольные замки, запирающие ключи от стрелок в установленных маршрутах и маршрутные рукоятки на три положения: вертикальное (нормальное), повернутое вправо или влево, что соответствует определенному маршруту. Блок-механизм осуществляет станционную блокировку между аппаратами распорядительным (рис. 32,6), установленным в помещении дежурного по станции, и исполнительным.

Распорядительный аппарат имеет:

блок-механизмы — по одному на группу враждебных маршрутов;

маршрутные рукоятки на три положения (нормально отперты);

сигнальные рукоятки на три положения: вертикальное (нормальное), повернутое влево или вправо — открытое положение сигнала на соответствующий путь (нормально заперты);

ящик зависимости и индуктор.

При нормальном положении устройств, когда нет заданных маршрутов, все стрелки находятся в положении, которое установлено техническо-распорядительным актом станции, и заперты замками Мелентьева. Ключи от них вставлены в централизатор. Маршрутные рукоятки на распорядительных и исполнительных постах занимают вертикальное положение. В блок-очках блок-механизмов виден белый свет, но состояние их различно: на распорядительных аппаратах они отблокированы — отперты, а на исполнительных заблокированы — заперты.

Действия дежурного по станции при установке маршрутов. Получив от соседней станции сообщение об отправлении поезда и убедившись, что для его приема никаких препятствий нет, дежурный по станции поворачивает маршрутную рукоятку на соответствующий путь и дает по телефону распоряжение стрелочным постам приготовить маршрут и проверить свободность пути. На станциях, где контрольные стрелочные замки есть, и на распорядительном аппарате дежурный по станции обязан прежде всего убедиться в правильном положении стрелок, запереть их, вложить ключи в централизатор и только после этого повернуть маршрутную рукоятку и дать распоряжение стрелочным постам приготовить маршрут для приема поезда.

Дежурный стрелочного поста, получив распоряжение о приготовлении маршрута, проверяет его свободность, устанавливает стрелки в нужное положение, запирает их, вкладывает ключи в централизатор и поворачивает их. Маршрутную рукоятку он сможет повернуть лишь в том случае, если в контрольные замки централизатора вложены и повернуты ключи от всех стрелок, входящих в маршрут. В результате ключи, а следовательно, и стрелки запираются.

Затем дежурный стрелочного поста по телефону, в присутствии дежурного противоположного стрелочного поста, докладывает дежурному по станции о готовности маршрута и свободности пути приема. Дежурный по станции нажимает клавишу блок-механизма и вращает рукоятку индуктора. В результате этого действия блок-механизм в распорядительном аппарате дежурного по станции заблокируется, а на исполнительном аппарате стрелочного поста отблокируется, цвет блок-очков меняется на красный, маршрутные рукоятки на исполнительном и распорядительном аппарате запираются в переведенном положении.

Дежурный по станции, убедившись в готовности маршрута и свободности пути приема и стрелок, дает дежурному стрелочного поста указание об охране маршрута и открывает входной сигнал нажатием кнопки. На пульте дежурного по станции красная лампочка контроля закрытого положения входного сигнала гаснет и загорается зеленая лампочка.

Дежурный стрелочного поста, убедившись, что поезд проследовал в полном составе и вошел на путь приема, докладывает об этом дежурному по станции, который после перекрытия входного сигнала на запрещающее показание (на повторителе входного сигнала гаснет зеленая лампочка, а вместо нее загорается красная) дает распоряжение дежурному стрелочного поста разделать маршрут приема. Дежурный стрелочного поста нажимает до конца клавишу блок-механизм а и вращает ручку индуктора. В результате этого действия блок-механизм исполнительного аппарата на стрелочном посту заблокируется, блок-механизм на распорядительном аппарате у дежурного по станции — отблокируется, цвет в очках блок-механизмов сменится е красного на белый. Маршрутные рукоятки распорядительного и исполнительного аппаратов отпираются. Дежурный по станции и дежурный стрелочного поста поворачивают маршрутные рукоятки в вертикальное положение, дежурный стрелочного поста извлекает ключи из контрольных замков и устанавливает стрелки в нормальное положение в соответствии с ТРА станции или на свободный путь.

Порядок действий при приготовлении маршрута отправления аналогичен.

Разделка маршрута при неисправности устройств. Если разделать маршрут обычным путем невозможно, дежурный по станции должен доложить поездному диспетчеру и получить от него разрешение искусственно деблокировать блок-механизмы. Об этом нужно сделать запись в журнале осмотра, указав блок-механизм, аппарат и причину срыва пломбы с блок-очка. Сорвав пломбу, вывинчивают окошко и рукой при помощи специального приспособления деблокируют (отпирают) блок-механизм. На стрелочном посту эти действия выполняет дежурный стрелочного поста по телефонному распоряжению дежурного по станции.

До прибытия электромеханика разрешается пользоваться устройствами для приема и отправления поездов, проявляя особую бдительность при приготовлении маршрутов. Задавать маршрут путем искусственного срабатывания блок-очков запрещается.

На станциях, где управление сигналами производится со стрелочного поста, в аппаратах при нормальном положении устройств, а также в блок-очках блок-механизмов виден белый цвет, но состояние их различное: в распорядительных аппаратах они деблокированы — отперты, а в исполнительных заблокированы — заперты.

Какие функции выполняют маршрутно контрольные устройства станции

Изобретение относится к железнодорожному транспорту и может быть использовано в системах для контроля и формирования маршрутов на станциях и малодеятельных линиях.

Недостатком известной системы является необходимость в стрелочных централизаторах на распорядительном и исполнительных постах для контроля и замыкания ключей от стрелочных замков, проводной линии связи для обмена информацией между дежурным по станции и дежурным стрелочного поста при установке маршрута и кабельной линии для соединения распорядительного аппарата и исполнительных аппаратов маршрутно-контрольных устройств.

Технический результат заключается в повышении надежности и упрощении системы маршрутно-контрольных устройств.

Технический результат достигается тем, что в системе маршрутно-контрольных устройств, содержащей управляющий блок дежурного по станции, в котором осуществляется контроль и замыкание стрелок в необходимом положении, и исполнительные блоки ручных стрелочных переводов с замками, согласно изобретению управляющий блок выполнен в виде управляющего вычислительного комплекса с подключенным к нему приемо-передающим устройством, а в качестве замков ручных стрелочных переводов использованы электромеханические замки, электронный ключ которых выполнен в виде переносного устройства, в корпусе которого размещены источник питания, соединенный с микроконтроллером, к которому подключены приемо-передающий модуль, дисплей и клавиатура, причем источник питания соединен с проводным интерфейсом для его подключения к шинам питания электронного устройства электромеханического замка, а приемо-передающий модуль и приемо-передающее устройство соединены между собой посредством радиоканала.

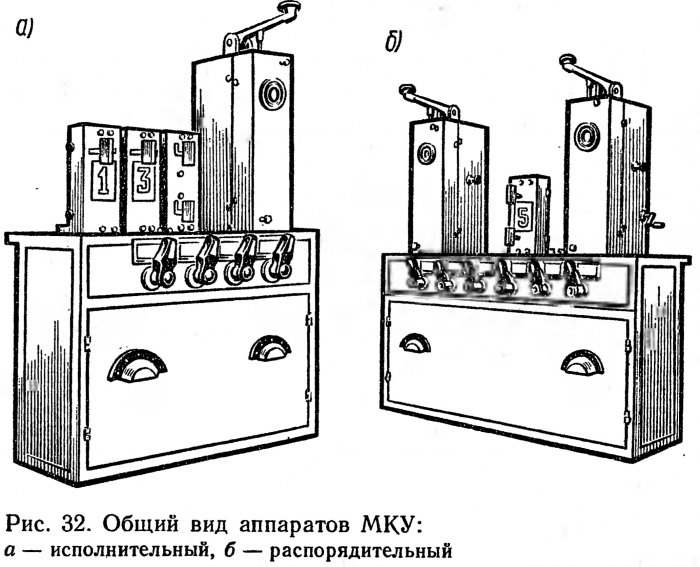

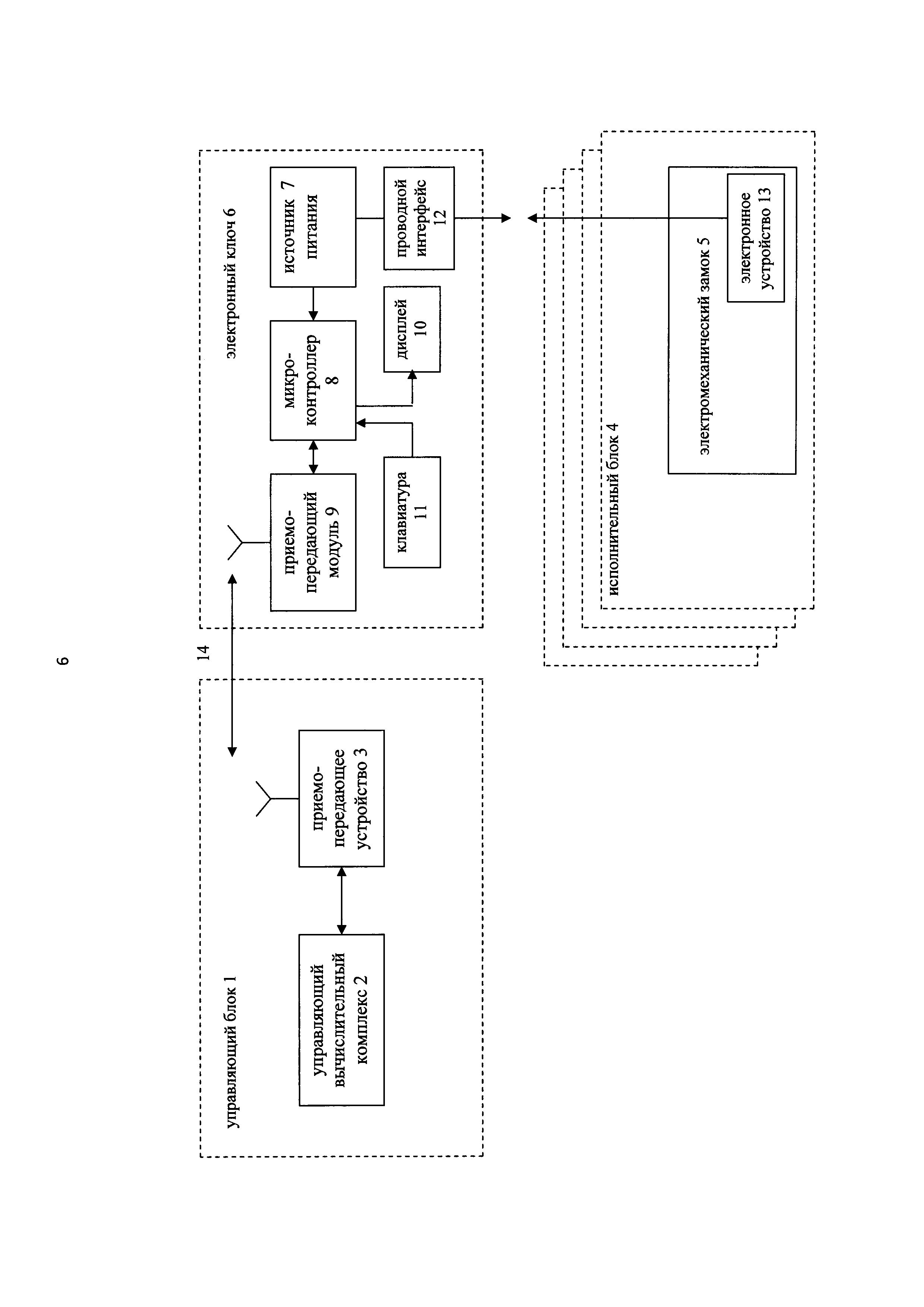

На чертеже представлена схема системы маршрутно-контрольных устройств.

Система маршрутно-контрольных устройств содержит управляющий блок 1 дежурного по станции, который выполнен в виде управляющего вычислительного комплекса 2 с подключенным к нему приемо-передающим устройством 3, и исполнительные блоки 4 ручных стрелочных переводов с замками 5, в качестве которых использованы электромеханические замки, электронный ключ 6 которых выполнен в виде переносного устройства, в корпусе которого размещены источник 7 питания, соединенный с микроконтроллером 8, к которому подключены приемо-передающий модуль 9, дисплей 10 и клавиатура 11, причем источник питания 7 соединен с проводным интерфейсом 12 для его подключения к шинам питания электронного устройства 13 электромеханического замка 5, приемо-передающий модуль 9 и приемо-передающее устройство 3 соединены между собой посредством радиоканала 14.

Систему маршрутно-контрольных устройств используют следующим образом.

Перевод стрелок на станциях осуществляется вручную.

Контроль положения стрелки и ее запирание осуществляется электромеханическими замками 5, не имеющими собственных источников энергии. Все стрелки станции нормально заперты и отпираются только на время выполнения операций по приготовлению маршрута. Энергию для отпирания стрелки электромеханический замок 5 получает от присоединяемого к нему кодового электронного ключа 6. Кодовый электронный ключ 6 представляет собой носимое радиоэлектронное устройство и присоединяется к электромеханическому замку 5 с помощью проводного интерфейса 12 на время выполнения операции с данной стрелкой. Кодовым электронным ключом 6 производится отпирание замка и создается возможность для перевода стрелки и ее запирания в другом положении. Задание на перевод конкретных стрелок для устанавливаемого маршрута вырабатывается в управляющем вычислительным комплексе 2 дежурного по станции и с помощью приемо-передающего устройства 3 передается по радиоканалу 14 на кодовый электронный ключ 6 и запоминается в нем.

Помощник машиниста (составитель) с помощью электронного ключа 6 переводит стрелки в соответствии с полученным заданием, последовательно подключая электронный ключ 6 к электромеханическим замкам 5 всех стрелок маршрута, для их перевода в соответствие устанавливаемому маршруту. С целью исключения изъятия электронного ключа 6 до замыкания электромеханического замка 5 разъем проводного интерфейса 12 механически блокируется в замке.

При соединении электронного ключа 6 со стрелочным электромеханическим замком 5 производится проверка соответствия номера стрелки (уникального кода замка) и ее положения заданию, переданного от управляющего вычислительного комплекса 2 и записанного в памяти электронного ключа 6. При соответствии номера и положения стрелки записанному заданию электронный ключ 6 подключает к замку 5 источник 7 электропитания, обеспечивающий разблокирование замка.

После перевода стрелки и получения контроля электронный ключ 6 запирает стрелку в переведенном положении. В памяти ключа 6 записывается информация о новом положении стрелки и ее запирании.

После перевода и запирания всех стрелок в соответствии с заданием электронный ключ 6 с помощью приемо-передающего модуля 9 передает по радиоканалу в управляющий вычислительный комплекс 2 дежурного по станции информацию о приготовлении маршрута. Управляющий вычислительный комплекс 2 замыкает маршрут, что исключает возможность разблокирования электромеханических замков 5 стрелок, участвующих в маршруте и охранных стрелок, этим или каким-либо другим электронным ключом.

Система маршрутно-контрольных устройств, содержащая управляющий блок дежурного по станции, в котором осуществляется контроль и замыкание стрелок в необходимом положении, и исполнительные блоки ручных стрелочных переводов с замками, отличающаяся тем, что управляющий блок выполнен в виде управляющего вычислительного комплекса с подключенным к нему приемо-передающим устройством, а в качестве замков ручных стрелочных переводов использованы электромеханические замки, электронный ключ которых выполнен в виде переносного устройства, в корпусе которого размещены источник питания, соединенный с микроконтроллером, к которому подключены приемо-передающий модуль, дисплей и клавиатура, причем источник питания соединен с проводным интерфейсом для его подключения к шинам питания электронного устройства электромеханического замка, а приемо-передающий модуль и приемо-передающее устройство соединены между собой посредством радиоканала.

Маршрутно-контрольные устройства

На ранних этапах развития железнодорожного транспорта главная проблема обеспечения безопасности движения на станциях заключалась в создании таких условий их работы, при которых исключались бы столкновения поездов по причине ошибочных действий персонала, организующего передвижения. Эти условия обеспечивались простыми техническими средствами станционной сигнализации, телефонной связи и блокировки, которые придавали каждому передвижению организационный характер, контролируя при этом возможность реализации той или иной команды по установке маршрутов и ее фактическое исполнение.

К техническим средствам того времени относились различного рода механические системы, содержащие путевые устройства контроля положения стрелок, свободности трассы маршрута, сигнализации и устанавливаемые в помещениях дежурного по станции или стрелочника аппараты контроля правильности приготовления маршрута.

Наиболее распространенным устройством контроля и запирания стрелок, а также семафорных переводных станков были стрелочные замки системы Мелентьева, которые применяются по настоящее время. Согласно Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ) стрелочные замки должны допускать извлечение из них контрольного ключа только при запертой стрелке и запирать стрелку только в положении, указанном на вынутым из замка ключе (плюсовое или минусовое) при зазоре между прижатым остряком и рамным рельсом менее 4 мм. Сигнальные контрольные замки не должны допускать извлечение ключа при открытом семафоре. Запирание стрелки выполняется одним из двух устанавливаемых замков (плюсовой или минусовой), которые специальной гарнитурой крепятся на рамном рельсе стрелки. Замыкающий стержень (ригель) запертого замка входит в вырез запирающей полосы, исключая перемещение остряков стрелки. Поворот ключа по часовой стрелке поднимает ригель, который отпирает стрелку. Бородка ключа заходит за вырез в крышке замка, и извлечь ключ становится невозможным. Вырезы запирающей полосы смещены на длину хода остряков стрелки, поэтому стрелку можно запереть только тем замком, под ригелем которого находится вырез, и извлечь соответствующий ключ. Под ригелем другого замка в этом случае располагается сплошная (без выреза) часть запирающей полосы, поэтому запереть этот замок и извлечь ключ невозможно.

Для отпирания стрелки необходимо вложить и повернуть ключ в запертом замке. В момент перевода стрелки под этот замок перемещается сплошная часть полосы, что исключает запирание замка и извлечение ключа. При зазоре между остряком и рамным рельсом менее 4 мм под другим замком находится вырез запирающей полосы, что позволяет запереть замок и извлечь ключ.

На каждой стрелке устанавливается определенная серия замков, поэтому отпереть стрелку ключом от другого замка невозможно. В то же время изъятый ключ указывает, что данная стрелка находится в соответствующем, указанном на ключе, положении и заперта. Наличие соответствующих ключей от всех стрелок, входящих в маршрут следования поезда, обеспечивает контроль правильной установки и замыкания стрелок в заданном маршруте.

Сигнальные замки имеют ту же конструкцию, что и стрелочные, но приспособлены для крепления на семафорных лебедках.

Стрелочные и сигнальные замки Мелентьева нашли применение в различных системах маршрутно-контрольных устройств (МКУ), некоторые из них эксплуатируются до сих пор.

Широкое распространение на сети железных дорог МПС получили МКУ системы Наталевича, которые обеспечивают контроль правильности приготовления маршрута и запирание стрелок замками Мелентьева, исключение одновременной установки враждебных маршрутов и разделку маршрута стрелочником лишь с разрешения дежурного по станции.

Дежурный по станции, получив доклад стрелочника о готовности маршрута, нажимает клавишу блок-механизма распорядительного аппарата и, вращая рукоятку индуктора, посылает ток в последовательно соединенные катушки блок-механизмов распорядительного и исполнительного постов. Ригельный стержень блок-механизма распорядительного аппарата перемещается и запирает повернутую маршрутную рукоятку и рукоятки враждебных маршрутов. Ригельный стержень блок-механизма стрелочного централизатора освобождает сигнальную рукоятку.

Стрелочник поворачивает сигнальную рукоятку, перемещается связанная с ней в ящике зависимости линейка, которая запирает маршрутные рукоятки и позволяет повернуть и изъять из замка ключ от сигнальной лебедки семафора. Поворот в замке сигнального ключа запирает сигнальную рукоятку в повернутом положении. Далее стрелочник отпирает сигнальную лебедку и открывает семафор. При этом ключ оказывается запертым. После прибытия поезда на станцию стрелочник закрывает семафор, достает ключ из замка лебедки и поворачивает его в замке централизатора, что позволяет возвратить в нормальное положение сигнальную рукоятку, которая снимает замыкание с маршрутных рукояток.

После доклада стрелочника о прибытии поезда дежурный по станции дает распоряжение о размыкании маршрута и нажимает специальную кнопку в аппарате. Одновременно стрелочник вращает рукоятку индуктора, в результате чего запирается ригелями сигнальная рукоятка и освобождается маршрутная, поворот которой в исходное положение освобождает рукоятку направления. В распорядительном аппарате в это время освобождается повернутая маршрутная рукоятка.

рельсовых цепей и светофоров, вводимая в зависимость с электромеханическими устройствами контроля положения и запирания стрелок. Была разработана электроключевая зависимость между стрелками и сигналами, в которой реализовались следующие принципы:

1) светофоры нормально находятся в запрещающем положении и открываются после включения сигнальных реле поворотом рукоятки на пульте управления с проверкой правильности установки и замыкания стрелок в маршруте стрелочными централизаторами, свободности входящих в маршрут стрелочных участков путей приема или блок-участков релейными схемами рельсовых цепей, а также проверкой отсутствия враждебных маршрутов маршрутными рукоятками распорядительного аппарата;

2) после использования маршрута светофоры автоматически закрываются; возможность их самопроизвольного (без участия дежурного по станции) вторичного открытия после использования заданного маршрута исключается релейными противоповоротными зависимостями. Любой светофор может быть закрыт установкой сигнальной рукоятки в нормальное положение или нажатием специальной кнопки на стрелочном централизаторе;

3) занятие подвижным составом приемо-отправочного пути, стрелочных участков, участков удаления и приближения, а также состояние светофоров контролируются в схемах токопрохождения маршрутных зависимостей и отображаются на табло пульта управления соответствующими лампочками;

4) электрические схемы маршрутов приема и отправления поездов содержат цепи включения сигнальных реле, в которых проверяются все маршрутные зависимости и цепи включения ламп светофоров и табло.

Маршрутно-контрольные устройства и устройства электроключевых зависимостей отличаются простотой и невысокой стоимостью, они сыграли большую роль в обеспечении безопасности движения на станциях и в дальнейшем развитии технических средств СЦБ.

2. Механическая и электрическая централизация

Передача усилия по линии гибких тяг возможна только при ее натяжении, что достигается с помощью грузов компенсатора 2. Чтобы перевод рычага 1 не приводил к подъему одного груза и опусканию другого, компенсатор 2 дополняется стопорным механизмом в виде зубчатой рейки и зажимным устройством, соединенным с обоими грузовыми рычагами. При изменении температуры среды обе тяги одинаково удлиняются или укорачиваются, и грузы перемещаются одновременно, чему зубчатая рейка не препятствует. Во время перевода стрелки натяжение в тягах различно, поэтому один из зажимов стопорного механизма входит в соприкосновение с зубьями рейки и препятствует дальнейшему подъему груза. Все прикладываемое усилие затрачивается на перемещение тяг.

При задании маршрута дежурный по станции переводит маршрутную рукоятку распределительного аппарата и заблокировывает маршрутный блок-механизм. При этом маршрутная рукоятка запирается, маршрутно-затворный блок-механизм МЗ (рис.1.3) исполнительного аппарата отблокировывается, его стержень поднимается наверх и освобождает маршрутную рукоятку.

Сигналист исполнительного поста устанавливает в соответствующее положение стрелки, оборудованные приводами-замыкателями, переводит маршрутную рукоятку М, чем замыкает стрелочные рычаги 1 и заблокировывает маршрутный блок-механизм. При этом маршрутная рукоятка запирается в переведенном положении и соответственно замыкает рычаги стрелок, входящих в установленный маршрут. Рукоятки враждебных маршрутов запираются замычками, аналогичными МКУ Наталевича.

На распорядительном посту отблокировывается сигнальный блок-механизм, его стержень освобождает сигнальную рукоятку. Дежурный по станции дает распоряжение об открытии семафора, для чего переводит сигнальную рукоятку и заблокировывает сигнальный блок-механизм. При этом сигнально-затворный блок-механизм СЗ на исполнительном посту отблокировывается. При заблокировывании сигнального блок-механизма на распорядительном посту его стержень замыкает сигнальную рукоятку в переведенном положении. На исполнительном аппарате (см. рис.1.3) поднявшийся при отблокировывании сигнально-затворного блок-механизма ригельный стержень освобождает сигнальную рукоятку С. Сигналист переводит последнюю и сигнальную линейки, чем отмыкается сигнальная ось.

Рис.2. Распорядительный и исполнительный аппараты

Рис.3. Схема взаимозамыканий на исполнительном посту

Под действием спиральной пружины сигнальная ось поворачивается против часовой стрелки, а замыкающий стержень выходит из выреза на сигнальном рычаге 2 и позволяет открыть семафор.

Недостатком механической централизации является наличие гибких тяг, прокладываемых по территории станции, а также механических зависимостей. Поэтому в дальнейшем стали применять электрические централизации стрелок и сигналов (ЭЦ).

Любая система ЭЦ (рис.1.4) базируется на трех путевых элементах: стрелочном электроприводе, рельсовой цепи и светофоре. Стрелочный электропривод ЭП переводит стрелку в требуемое положение, контролирует плотность прижатия остряка к рамному рельсу и осуществляет запирание остряков. Рельсовая цепь РЦ контролирует занятость стрелок и приемо-отправочных путей, а светофор С регулирует движение. От путевых элементов прокладываются соединительные кабельные линии на пост управления (пост ЭЦ), где располагаются релейная и бесконтактная аппаратура Р, источники питания ИП и аппарат управления АУ. По этим линиям проходят сигналы управления и контроля ЭЦ. В отличие от механической в электрической централизации перевод стрелок по маршруту и открытие светофоров с проверкой всех условий безопасности осуществляется использованием реле особой конструкции или электронной аппаратуры.

Рис.4. Структурная схема релейной централизации с центральными зависимостями и центральным питанием

При движении поезда по маршруту эта аппаратура контролирует его местонахождение и исключает возможность задания враждебных маршрутов. Ошибочные действия на пульте управления дежурного по станции не могут привести к опасным результатам, так как технические средства поста ЭЦ надежно их блокируют. В исходном (нормальное) состоянии системы приборы (реле), выполняющие функции контроля и замыкания маршрута обтекаются током для того, чтобы при любых повреждениях (обрывы, короткие замыкания) система приводила в «заграждающее» положение, при котором невозможно перевести стрелку и открыть сигнал. Во избежание влияния посторонних ЭДС на кабельные линии применяют двухполюсное отключение приборов от источника их питания и другие способы защиты от опасных состояний системы ЭЦ.

Несмотря на общность решаемых задач на сети дорог эксплуатируют системы прямого централизованного управления, что объясняется специфическими особенностями станций, которые различаются назначением, числом стрелок и размерами движения. Поэтому экономически целесообразно использовать несколько систем ЭЦ, различающихся размещением аппаратуры, способами установки и размыкания маршрутов, конструктивным оформлением. В ЭЦ с центральным питанием все приборы, осуществляющие блокировочные зависимости, и источники питания размещаются на посту ЭЦ, как правило, в виде отдельно стоящего здания, где устанавливается пульт управления. ЭЦ с местным питанием отличается от предыдущей системы тем, что некоторая часть аппаратуры и источники питания стрелочных электроприводов устанавливаются в горловинах станции в релейных и батарейных шкафах, и дорогостоящее здание поста ЭЦ не строят. Поэтому эта система нашла применение на малых станциях.

В пределах станций движение поездов осуществляется по поездным маршрутам приема, передачи и отправления, а также по маневровым маршрутам. Когда путевое развитие горловины станции допускает несколько маршрутов, у которых одинаковые начало и конец, различают основной и вариантные маршруты. Основным маршрутом называется кратчайший путь следования подвижной единицы до станции, имеющий наименьшее количество пересечений с другими маршрутами и допускающий наибольшую скорость движения. Вариантные маршруты отличаются от основных положением стрелок.

Рис. 1.5 Схема сигнализации предупредительными входными и выходными светофорами.

Желтый огонь на предупредительном светофоре 1 (рис.1.5, а) загорается при красном и мигающем лунно-белом (пригласительном) сигнальных показаниях входного светофора Н. Светофор 1 поезд может проследовать с максимальной скоростью, поскольку длина блок-участка достаточна для остановки поезда перед входным сигналом Н.

Желтый мигающий огонь (рис.1.5, б, в) на светофоре 1 предупреждает о том, что входной сигнал Н открыт, но его разрешается проследовать со скоростью не более V1 = 40 км/ч, поскольку поезд принимается на станцию с отклонением по стрелочным переводам. Это происходит при приеме поезда на боковой путь ЗП или (по вариантному маршруту) на главный путь IП На входном светофоре Н в этом случае горят два желтых огня, указывающие на необходимость его проследования со скоростью не более V1. Причем непрерывно горящий верхний огонь предупреждает о том, что существующий выходной светофор (Н1 или НЗ) закрыт, а мигающий огонь свидетельствует об открытии этого светофора.

Зеленый огонь (рис.1.5, г) на предупредительном светофоре 1 указывает на возможность проследования поездом входного сигнала Я с максимальной скоростью, что соответствует приему поезда на главный путь 1П без отклонения на стрелках. Входной светофор Н сигнализирует в этом случае одним верхним желтым непрерывно горящим огнем при красном огне на выходном светофоре Н1.

На входном светофоре Н загорается верхний желтый мигающий огонь, если по выходному светофору Н1 предусмотрен вариантный маршрут отправления поезда, когда скорость проследования выходного светофора не должна превышать V= 40 км/ч. В этом случае выходной светофор Н1 сигнализирует двумя желтыми огнями, из которых верхний горит непрерывно при свободности одного блок-участка автоблокировки или «мигает» при свободности двух и более блок-участков.

Зеленый огонь на входном светофоре Н загорается в тех случаях, когда допускается проследование поездом входного и выходного светофоров с максимальной скоростью. Это соответствует пропуску поезда по главному пути станции без отклонения на стрелочных переводах. Желтый огонь выходного светофора Н1 предупреждает о том, что следующий светофор автоблокировки закрыт, а зеленый о том что следующий светофор имеет разрешающее сигнальное показание.

Необходимо отметить, что при сквозном пропуске поезда (см. рис.1.5, б) по боковому пути ЗП открытый выходной светофор НЗ сигнализирует одним желтым или зеленым огнем, несмотря на то, что поезд за выходным светофором отклоняется на стрелках. Такое упрощение сигнализации не создает угрозы безопасности движения по следующим причинам. При движении на боковой путь машинист снижает скорость до вступления поезда на стрелки входной горловины и поддерживает ее не более 40 км/ч до освобождения этих стрелок последним вагоном состава. В таких условиях машинист знает, что поезд принимается на боковой путь и готов к следованию с уменьшенной скоростью по стрелкам, расположенным за выходным светофором. При отсутствии безостановочного пропуска поездов по боковому пути (рис.1.5, д) сигнализация осуществляется двумя желтыми огнями, из которых верхний мигающий на входном светофоре не используется.

Нечетные поезда принимаются на боковые пути 2Пи ЗП(рис.1.6) по стрелочным переводам с маркой крестовины 1/18, что указывается одной зеленой полосой на входном сигнале Н. О возможности проследования светофора Н в этом случае со скоростью 80 км/ч сигнализирует зеленый мигающий огонь предупредительного светофора 1.

Поезд, отправляемый с пути 2П, проходит по стрелке с маркой крестовины 1/18, поэтому в случае пропуска поезда по пути 2П входной светофор Н сигнализирует зеленым мигающим и желтыми огнями с зеленой полосой. При этом зеленый мигающий огонь указывает машинисту на возможность проследования выходного светофора Н2 со скоростью v3 = 80 км/ч, что позволяет не устанавливать на светофоре Н2 зеленую полосу.