какие реле в дистанционной защите являются измерительными органами

Дистанционная защита линий

Дистанционной защитой определяется сопротивление или расстояние (дистанция) до места КЗ, и в зависимости от этого она срабатывает с меньшей или большей выдержкой времени. Дистанционная защита выполняется многоступенчатой, причем при КЗ в первой зоне, охватывающей 80—85 % длины защищаемой линии, время срабатывания защиты не более 0,15 с.

Для второй зоны, выходящей за пределы защищаемой линии, выдержка времени на ступень выше и колеблется в пределах 0,4—0,6 с. При КЗ в третьей зоне выдержка времени еще более увеличивается и выбирается, как и для направленных токовых защит.

Дистанционная защита — сложная защита, состоящая из ряда элементов (органов), каждый из которых выполняет определенную функцию.

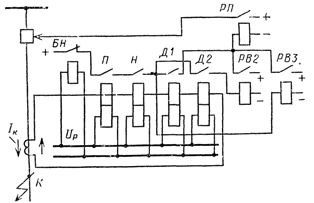

На рис. 1 представлена упрощенная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой выдержки времени. Схема имеет пусковой и дистанционный органы, а также органы направления и выдержки времени.

Пусковой орган П выполняет функцию отстройки защиты от нормального режима работы и пускает ее в момент возникновения КЗ. В качестве такого органа в рассматриваемой схеме применено реле сопротивления, реагирующее на ток IР и напряжение UР на зажимах реле.

Рис. 1. Упрощенная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой выдержки времени

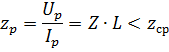

Дистанционные (или измерительные) органы Д1 и Д2 устанавливают меру удаленности места КЗ. Каждый из них выполнен при помощи реле сопротивления, которое срабатывает при КЗ, если

где Zp — сопротивление на зажимах реле; Z — сопротивление защищаемой линии длиной 1 км; L — длина участка линии до места КЗ, км; Zcp — сопротивление срабатывания реле.

Из приведенного соотношения видно, что сопротивление на зажимах реле Zp пропорционально расстоянию L до места КЗ.

Органы выдержки времени РВ2 и РВЗ создают выдержку времени, с которой защита действует на отключение линии при КЗ во второй и третьей зонах. Орган направления Н разрешает работу защиты при направлении тока КЗ от шин в линию.

В схеме предусмотрена блокировка БН, выводящая защиту из действия при повреждениях цепей напряжения, питающих защиту. Дело в том, что если при повреждении цепей напряжение на зажимах защиты Uр=0, то и Zp=0. Это означает, что и пусковой и дистанционный органы могут сработать неправильно. Для предотвращения отключения линии при появлении неисправности в цепях напряжения блокировка снимает с защиты постоянный ток. Оперативный персонал в этом случае обязан быстро восстановить нормальное напряжение на защите. Если по какой-либо причине это не удается выполнить, защиту следует вывести из действия.

Работа дистанционной защиты линий.

При КЗ на линии срабатывают реле пускового органа П и реле органа направления Н. Через контакты этих реле плюс постоянного тока поступит на контакты дистанционных органов и на обмотку реле времени третьей зоны РВ3, приведя его в действие. Если КЗ находится в первой зоне, дистанционной орган Д1 замкнет свои контакты и пошлет импульс на отключение выключателя без выдержки времени.

При КЗ во второй зоне Д1 работать не будет, так как значение сопротивления на зажимах его реле будет больше значения сопротивления срабатывания. В этом случае сработает дистанционный орган второй зоны Д2 который запустит реле времени РВ2. По истечении выдержки времени второй зоны от реле РВ2 поступит импульс на отключение линии.

Если КЗ произойдет в третьей зоне, дистанционные органы Д1 и Д2 работать не будут, так как значения сопротивления на их зажимах больше значений сопротивлений срабатывания. Реле времени РВ3, запущенное в момент возникновения КЗ контактами реле Н, доработает и по истечении выдержки времени третьей зоны пошлет импульс на отключение выключателя линии. Дистанционный орган для третьей зоны защиты, как правило, не устанавливается.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЛЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДЗ В КАЧЕСТВЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ КОНСТРУКЦИЯМ

Элементные базы изготовления PC. Первоначально PC, как и другие виды реле, выполнялись на электромеханических элементах главным образом на индукционном принципе. С развитием полупроводниковой техники получили широкое применение статические конструкции PC сначала на полупроводниковых приборах, выполняемые из отдельных (дискретных) элементов: транзисторов, диодов, резисторов, конденсаторов.

В 70-х годах отечественная промышленность перешла на выпуск PC только на выпрямленном токе с использованием дискретных полупроводниковых приборов. В связи с развитием микроэлектронной техники на базе интегральных микросхем (ИМС) последние стали применяться в качестве новой элементной базы при построении PC. Использование ИМС, а также элементов вычислительной техники открыло пути дальнейшего совершенствования характеристик и параметров ИО ДЗ. Появилась возможность уменьшения габаритов, потребления, выполнения PC с характеристиками сложной формы, а также повышения надежности реле, в частности за счет внедрения автоматических схем непрерывного контроля исправности измерительных и логических элементов ДЗ. Отечественная промышленность в 80-х годах начала выпуск PC с улучшенными параметрами на интегральных операционных усилителях. Значительные успехи в широком применении сверхбольших ИМС (СБИМС) и создании на их основе микропроцессоров и микроЭВМ позволяют приступить и в нашей стране к применению дистанционных защит на микропроцессорной базе. Разработка и изготовление таких отечественных РЗ уже начаты [20,21].

Принципы выполнения статических PC. Все разновидности PC основаны на сравнении абсолютных значений или фаз двух или нескольких электрических величин. Эти величины представляют собой синусоидальные напряжения U1U2. Un[U1 = U1msinωt, U2 = U2msin(ωt + φ2) и т.д.]. Каждое из них является линейной функцией напряжения Uр и тока Iр, измеряемых в месте установки РЗ. Сравниваемые напряжения образуются из UркIpпо выражениям, аналогичным (2.38):

Коэффициенты KU1 – KUn(11.14) являются постоянными величинами. Их значения определяют форму и уставки характеристики срабатывания. Коэффициенты KI1 – KInпредставляют собой комплексы, имеющие размерность сопротивлений, аKU1 – KUn— действительные числа.

Реле сопротивления с характеристиками срабатывания в виде окружности, эллипса (овала) и прямой линии (рис.11.14, а-г,ж) выполняются по принципу сравнения двух напряжений U1и U2 по (11.14). Для получения реле с характеристикой в форме треугольника или четырехугольника (рис.11.14, е, д) производится сравнение трех или четырех напряжений U1,U2,U3,U4.

Напряжение U1– Unцелесообразно выразить через сопротивления Zp, поскольку поведение PC зависит от их значений. Для этого следует преобразовать правую часть уравнений (11.14), вынеся за скобки Iр и коэффициент КUпри Uр, тогда с учетом того, что Up = IpZp,получим:

Здесь принято, что

Реле сопротивления на полупроводниковых элементах выполняются на сравнении абсолютных значений и на сравнении фаз. Последние более быстродействующие (они могут срабатывать в течение полупериода промышленной частоты, т.е. с t≈ 0,01 с) и проще в исполнении. Поэтому PC, построенные на сравнении фаз, находят все более широкое применение. Ниже рассмотрены принципы построения PC обоих видов.

Общая структурная схема дистанционного органа. Реле сопротивления, выполняющие функции ДО, построенные на сравнении фаз или абсолютных значений электрических величин, выполненные на полупроводниках в виде дискретных элементов или ИМС, имеют одинаковую структурную схему (рис.11.15). Рассматривается общий случай сравнения n напряжений U1 – Un,образованных по (11.14). Реле состоит из четырех частей: 1 — преобразователей напряжения ПU(ПТН) и тока ПI (ПТТ или ПТР); 2 — устройств формирования сравниваемых напряжений УФ; 3 — устройства УС,осуществляющего сравнение электрических величин по абсолютному значению или по фазе; 4 — реагирующего и исполнительного органа РО.

Напряжение Upи ток Iр от измерительных ТТ и ТН подводятся к ПUи ПI, которые преобразуют исходные величины Up, и Iр в пропорциональные им напряжения: Uн = КUUри Uт = KIIp. Эти напряжения по (11.14 а) подаются к формирователям УФ. Каждый формирователь представляет собой сумматор, преобразующий входные напряжения в сравниваемые величины по (11.14) и осуществляющий их суммирование. Например, в сумматоре п образуется два напряжения КUnUр и KInIp,они суммируются, и на выходе УФ появляется напряжение Un = КUnUр + KInIp по (11.14). Аналогично образуются напряжения на выходе остальных сумматоров. В зависимости от принципа работы PC в состав устройства формирования могут входить выпрямители синусоидальных величин, получаемых от преобразователей Upи ток Iр, и частотные фильтры, подавляющие токи высших гармоник. Напряжения U1 – Un с выхода УФ поступают на вход схемы сравнения УС. Здесь производится их сравнение по модулю или по фазе в соответствии с заданным условием (алгоритмом) срабатывания PC. В результате на выходе УС появляется напряжение Uвых, значение или знак которого зависит от соотношения абсолютных значений или от фаз сравниваемых величин. Выходной сигнал поступает на РО. При определенных значениях амплитуд или фаз сравниваемых напряжений, соответствующих повреждению в зоне действия PC, на выходе РО появляется сигнал о срабатывании реле в виде Uвых > Ic.p.

Основные требования к ДО (PC). 1. Реле сопротивления I ступени должны быть быстродействующими: tcp = 0,01 ÷ 0,02 с в сетях 500 кВ, tcp = 0,02 ÷ 0,04 с в сетях 110-220 кВ.

2. Реле сопротивления, выполняющие функции ИО I, II и III ступеней ДЗ, должны иметь высокую точность при срабатывании в конце зоны их действия: ΔZ = Zy – Zc.p.

3. Измерительные органы II ступени должны иметь kвоз = ZB/Zc.p ≥ 1,05 ÷ 1,1, что позволит повысить их чувствительность.

4. Реле сопротивления не должны работать в переходных режимах при наличии в токе и напряжении апериодических составляющих и составляющих с частотой, отличающейся от 50 Гц.

5. PC должны обладать высокой помехоустойчивостью, исключающей их ложное срабатывание от воздействия внешних и внутренних помех.

6. PC должны быть надежными и простыми в эксплуатации, иметь возможно меньшее потребление мощности в цепях тока.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЛЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДЗ В КАЧЕСТВЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ КОНСТРУКЦИЯМ

Элементные базы изготовления PC. Первоначально PC, как и другие виды реле, выполнялись на электромеханических элементах главным образом на индукционном принципе. С развитием полупроводниковой техники получили широкое применение статические конструкции PC сначала на полупроводниковых приборах, выполняемые из отдельных (дискретных) элементов: транзисторов, диодов, резисторов, конденсаторов.

В 70-х годах отечественная промышленность перешла на выпуск PC только на выпрямленном токе с использованием дискретных полупроводниковых приборов. В связи с развитием микроэлектронной техники на базе интегральных микросхем (ИМС) последние стали применяться в качестве новой элементной базы при построении PC. Использование ИМС, а также элементов вычислительной техники открыло пути дальнейшего совершенствования характеристик и параметров ИО ДЗ. Появилась возможность уменьшения габаритов, потребления, выполнения PC с характеристиками сложной формы, а также повышения надежности реле, в частности за счет внедрения автоматических схем непрерывного контроля исправности измерительных и логических элементов ДЗ. Отечественная промышленность в 80-х годах начала выпуск PC с улучшенными параметрами на интегральных операционных усилителях. Значительные успехи в широком применении сверхбольших ИМС (СБИМС) и создании на их основе микропроцессоров и микроЭВМ позволяют приступить и в нашей стране к применению дистанционных защит на микропроцессорной базе. Разработка и изготовление таких отечественных РЗ уже начаты [20,21].

Принципы выполнения статических PC. Все разновидности PC основаны на сравнении абсолютных значений или фаз двух или нескольких электрических величин. Эти величины представляют собой синусоидальные напряжения U1U2. Un[U1 = U1msinωt, U2 = U2msin(ωt + φ2) и т.д.]. Каждое из них является линейной функцией напряжения Uр и тока Iр, измеряемых в месте установки РЗ. Сравниваемые напряжения образуются из UркIpпо выражениям, аналогичным (2.38):

Коэффициенты KU1 – KUn(11.14) являются постоянными величинами. Их значения определяют форму и уставки характеристики срабатывания. Коэффициенты KI1 – KInпредставляют собой комплексы, имеющие размерность сопротивлений, аKU1 – KUn— действительные числа.

Реле сопротивления с характеристиками срабатывания в виде окружности, эллипса (овала) и прямой линии (рис.11.14, а-г,ж) выполняются по принципу сравнения двух напряжений U1и U2 по (11.14). Для получения реле с характеристикой в форме треугольника или четырехугольника (рис.11.14, е, д) производится сравнение трех или четырех напряжений U1,U2,U3,U4.

Напряжение U1– Unцелесообразно выразить через сопротивления Zp, поскольку поведение PC зависит от их значений. Для этого следует преобразовать правую часть уравнений (11.14), вынеся за скобки Iр и коэффициент КUпри Uр, тогда с учетом того, что Up = IpZp,получим:

Здесь принято, что

Реле сопротивления на полупроводниковых элементах выполняются на сравнении абсолютных значений и на сравнении фаз. Последние более быстродействующие (они могут срабатывать в течение полупериода промышленной частоты, т.е. с t≈ 0,01 с) и проще в исполнении. Поэтому PC, построенные на сравнении фаз, находят все более широкое применение. Ниже рассмотрены принципы построения PC обоих видов.

Общая структурная схема дистанционного органа. Реле сопротивления, выполняющие функции ДО, построенные на сравнении фаз или абсолютных значений электрических величин, выполненные на полупроводниках в виде дискретных элементов или ИМС, имеют одинаковую структурную схему (рис.11.15). Рассматривается общий случай сравнения n напряжений U1 – Un,образованных по (11.14). Реле состоит из четырех частей: 1 — преобразователей напряжения ПU(ПТН) и тока ПI (ПТТ или ПТР); 2 — устройств формирования сравниваемых напряжений УФ; 3 — устройства УС,осуществляющего сравнение электрических величин по абсолютному значению или по фазе; 4 — реагирующего и исполнительного органа РО.

Напряжение Upи ток Iр от измерительных ТТ и ТН подводятся к ПUи ПI, которые преобразуют исходные величины Up, и Iр в пропорциональные им напряжения: Uн = КUUри Uт = KIIp. Эти напряжения по (11.14 а) подаются к формирователям УФ. Каждый формирователь представляет собой сумматор, преобразующий входные напряжения в сравниваемые величины по (11.14) и осуществляющий их суммирование. Например, в сумматоре п образуется два напряжения КUnUр и KInIp,они суммируются, и на выходе УФ появляется напряжение Un = КUnUр + KInIp по (11.14). Аналогично образуются напряжения на выходе остальных сумматоров. В зависимости от принципа работы PC в состав устройства формирования могут входить выпрямители синусоидальных величин, получаемых от преобразователей Upи ток Iр, и частотные фильтры, подавляющие токи высших гармоник. Напряжения U1 – Un с выхода УФ поступают на вход схемы сравнения УС. Здесь производится их сравнение по модулю или по фазе в соответствии с заданным условием (алгоритмом) срабатывания PC. В результате на выходе УС появляется напряжение Uвых, значение или знак которого зависит от соотношения абсолютных значений или от фаз сравниваемых величин. Выходной сигнал поступает на РО. При определенных значениях амплитуд или фаз сравниваемых напряжений, соответствующих повреждению в зоне действия PC, на выходе РО появляется сигнал о срабатывании реле в виде Uвых > Ic.p.

Основные требования к ДО (PC). 1. Реле сопротивления I ступени должны быть быстродействующими: tcp = 0,01 ÷ 0,02 с в сетях 500 кВ, tcp = 0,02 ÷ 0,04 с в сетях 110-220 кВ.

2. Реле сопротивления, выполняющие функции ИО I, II и III ступеней ДЗ, должны иметь высокую точность при срабатывании в конце зоны их действия: ΔZ = Zy – Zc.p.

3. Измерительные органы II ступени должны иметь kвоз = ZB/Zc.p ≥ 1,05 ÷ 1,1, что позволит повысить их чувствительность.

4. Реле сопротивления не должны работать в переходных режимах при наличии в токе и напряжении апериодических составляющих и составляющих с частотой, отличающейся от 50 Гц.

5. PC должны обладать высокой помехоустойчивостью, исключающей их ложное срабатывание от воздействия внешних и внутренних помех.

6. PC должны быть надежными и простыми в эксплуатации, иметь возможно меньшее потребление мощности в цепях тока.

Дистанционная защита линий, принцип работы, ступени, формула

Представим, что от шин подстанции №1 отходит линия, питающая другую подстанцию — №2. А с шин этой следующей подстанции уходит еще одна линия.

При использовании МТЗ на подстанции №1 она должна срабатывать при КЗ на первой линии, но давать возможность подействовать защите подстанции №2 при КЗ на следующей.

Но при этом она должна еще и резервировать защиту второй подстанции, для чего должна подействовать и при КЗ на линии 2. Для этого время действия защит нужно установить так, чтобы на первой подстанции выдержка была больше. К тому же придется разделить логику работы МТЗ на две или более ступеней, выставив для первой из них ток срабатывания, равный расчетному току КЗ в конце первой линии.

А теперь предположим, что с противоположной стороны линию №2 питает еще один источник энергии, не зависимый от первого. Теперь задача усложняется: токи короткого замыкания изменяются. К тому же МТЗ линий потребуется выполнить направленными.

Есть еще один вид защит, который может помочь эффективно отключить именно линию с повреждением – дифференциальная защита. Но для ЛЭП большой протяженности ее выполнить очень непросто.

При использовании же МТЗ и токовых отсечек устройства защиты получаются сложными, к тому же – недостаточно эффективными. Выход из ситуации – применение дистанционных защит.

Принцип действия защиты

Дистанционная защита (ДЗ) – название, говорящее о том, что она реагирует на расстояние до точки короткого замыкания. А если говорить точнее: логика ее работы зависит от места расположения точки замыкания, которое и определяет защита.

Делает она это с помощью устройств, называемых реле сопротивления.

Их задача: косвенным образом измерить сопротивление от места расположения защиты до точки короткого замыкания. А для этого, по закону Ома, ей требуются не только ток, но и напряжение, получаемое от установленного на шинах подстанции трансформатора напряжения.

Реле сопротивления срабатывает при условии:

Здесь Zуст – уставка сопротивления срабатывания реле. Измеряемая величина является фиктивной, так как в некоторых режимах работы (например, при качаниях) ее физический смысл, как сопротивления, теряется.

Уставок срабатывания, а, следовательно, и реле сопротивления у ДЗ, как правило, не менее трех.

Защищаемая область делится на участки, называемые зонами. Время срабатывания для каждой из зон свое. А уставка реле сопротивления равна сопротивлению до точки КЗ в конце соответствующей зоны. Для пояснения вспомним пример с подстанциями и линиями.

Уставка первой зоны ДЗ

Рассчитывается так, чтобы она защищала только свою отходящую линию. Но не до самого конца, а с учетом погрешности измерения сопротивления – 0,7-0,85 ее длины. При срабатывании первой зоны ДЗ линия отключается с минимально возможной выдержкой времени, так как КЗ находится гарантированно на ней.

Вторая зона ДЗ

Резервирует отказ защиты следующей подстанции. Для чего она реагирует на КЗ в конце линии №2. И первая зона ДЗ для выключателя второй линии от подстанции №2 выставлена на сопротивление до той же самой точки КЗ, но уже от шин этой подстанции. Но выдержка времени 2 зоны ДЗ подстанции №1 больше, чем 1 зоны ДЗ подстанции №2.

Этим обеспечивается требуемая селективность: выключатель второй линии от подстанции №2 отключится раньше, чем отработает реле времени защиты на подстанции №1.

Третья зона ДЗ

Необходима для резервирования защиты следующей линии, если она есть в наличии. Дополнительного количества зон не предусматривается.

Интересное видео о настройке дистанционной защиты смотрите ниже:

Устройство и работа комплекта дистанционной защиты.

Тем не менее, на одних реле сопротивления и реле времени такую защиту не выполнить. На практике она включает в себя несколько функциональных блоков.

Пусковые органы ДЗ

Это токовые реле или реле полного сопротивления. Их задача: определить наличие КЗ в защищаемой цепи и запустить работу остальных устройств защиты.

Дистанционные органы.

Набор реле сопротивления для определения зоны срабатывания и дистанции до места КЗ. Устройство, формирующее выдержки времени для зон защиты. Это – обычные реле времени.

Реле направления мощности

На самом деле он применяется редко, так как реле сопротивления конструктивно обладают собственной диаграммой направленности, не позволяющей срабатывать защите при КЗ «за спиной». В итоге исключается срабатывание защиты при замыканиях в направлении, противоположном защищаемой линии.

Органы блокировок

Одно из которых — защита от исчезновения напряжения. При неисправностях цепей ТН ДЗ выводится из действия. Следующая блокировка работает при качаниях в системе. При их возникновении обычно происходит снижение напряжения на шинах и увеличение тока в защищаемых линиях. Эти изменения воспринимаются дистанционными органами защиты как уменьшение сопротивления, из-за чего также не исключена ложная работа защиты.

Применение дистанционной защиты

Дистанционная защита используется в сетях с питанием от двух и более источников.

Это линии связи напряжением 35, 110 кВ и выше, по которым осуществляется транзит электроэнергии.

Особенно эффективна и незаменима ДЗ в кольцевых схемах энергоснабжения, применение которых очень часто для единой энергетической системы страны.

Для всех сетей, где установлена ДЗ, она является основной защитой.

Конструкция ДЗ на электромеханической базе предполагает наличие большого количества элементов: обычных реле, трансформаторов. Для ее размещения выделяется целая панель. Современные же варианты микропроцессорных защит умещаются в одном терминале, соседствуя с другими их видами, а также – возможностью фиксирования срабатываний защит, работы блокировок, запись осциллограмм аварийных процессов. Совмещением нескольких устройств в одном терминале обеспечивается не только компактность, но и удобство в эксплуатации релейной защиты линии.

Ещё одно интересное короткое видео об анализе работы дистанционной защиты: