какие русские князья воевали с печенегами

Разгром печенегов: конец истории знаменитых кочевников

Племена печенегов долго досаждали Древней Руси и Византии, пока в 1091 году не были разгромлены ромейским императором Алексеем I.

«В тот день произошло нечто необычайное: погиб целый народ вместе с женщинами и детьми, народ, численность которого составляла не десять тысяч человек, а выражалась в огромных цифрах».

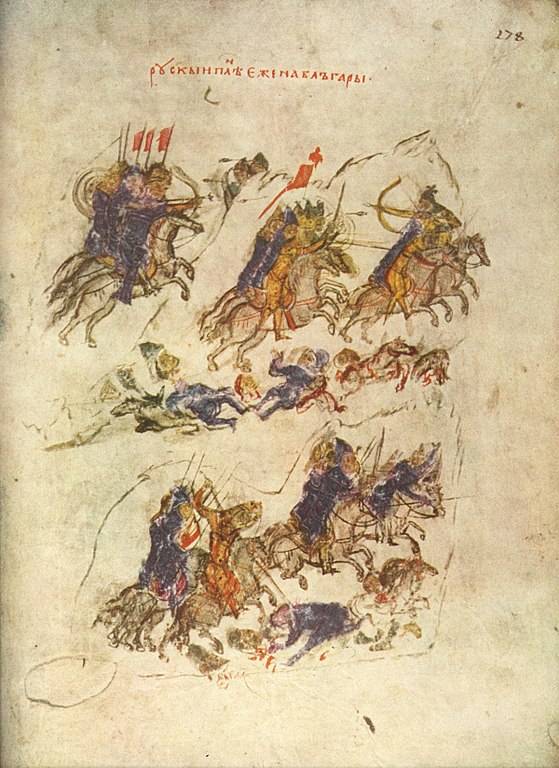

Анна Комнина, дочь византийского императора Алексея I, в своём историческом труде «Алексиада» довольно подробно описала события конца апреля 1091 года, когда печенежские воины, в сопровождении своих семей, были разгромлены греками в союзе с половцами. «Можно было видеть необычайное зрелище: целый народ, считавшийся не десятками тысяч, но превышавший всякое число, с жёнами и детьми, целиком погиб в этот день,» — писала Анна, которая была непосредственным свидетелем этих событий.

Страшная засуха на широких просторах евразийских степей в конце IX века привела к движению кочевых племён на Запад. Печенеги, теснимые родственными племенами огузов и кимаков, пришли на территорию Хазарского каганата, способствовали его падению и стали новой политической и военной силой, с которой приходилось считаться.

Печенеги в середине X века

С печенегами связаны многие события в истории Древней Руси. Первые столкновения славянских племён с пришельцами относятся ко времени правления князя Игоря, когда Хазария ещё не сошла с исторической сцены. Ну а о том, какую роль сыграли печенеги в судьбе князя Святослава Игоревича, знает каждый школьник.

Кочевники активно участвовали в междоусобных войнах в Древней Руси и поддержали Святополка Окаянного в его борьбе против Ярослава Мудрого. Однако причиной их участия во внутренних делах восточнославянского государства были не деньги или какое-то особое отношение к старшему сыну Владимира Святого. Уже в первой половине XI века с Востока печенегов начали теснить другие кочевые племена, также впоследствии сыгравшие большую роль в истории Восточной Европы – половцы. Эти миграции незамедлительно сказались на Руси – нашествий кочевников становилось всё больше и больше.

Знатный печенежский воин и его вооружение. Приблизительная реконструкция

Нападения печенегов закончились в 1036 году. Тогда под стенами Киева Ярослав Мудрый, подошедший на помощь своей столице с варяжской дружиной, наголову разбил осаждавших. С тех пор летописи не фиксировали нашествия печенегов на русские города. История кочевого племени после этих событий теперь была тесно связана с Византией.

Печенеги и Византия

В начале XI века печенеги активизируются в бассейне Дуная. Первое Болгарское Царство стремилось заручиться поддержкой кочевников в борьбе против Византии, однако этому не суждено было сбыться – по всей видимости, греки сделали печенегам более выгодное предложение.

Гости с с еверо-востока ускорили падение государства болгар, однако не ограничились на этом и продолжали опустошать области, подконтрольные Византии. Это происходило на протяжении нескольких лет: кочевники брали укреплённые крепости, уводили в рабство множество людей и умудрялись пленять византийских военачальников.

В конце концов византийский базилевс Константин Мономах позволил расселиться печенегам на берегах Дуная. Кочевники стали федератами греческой империи и смогли оказать сопротивление огузам. Печенеги стали служить в византийских войсках и приняли участие во многих событиях внутренней политики империи, переживавшей тогда не самые лучшие времена. Многочисленные восстания полководцев и местных губернаторов сотрясали государство, а на востоке медленно, но верно вглубь империи продвигались сельджуки.

Печенеги. Шип русов и их сила

Воины Святослава в союзе с печенегами сокрушили Хазарский каганат и воевали в Болгарии, с Византией. Печенегов называли «шип русийев и их сила».

Первый Дунайский поход

Печенеги. Стоит знать, что печенеги, вопреки мифу, искажающему подлинную историю русского народа, не были «тюрками» (как и основная часть населения Хазарии и более поздние половцы и ордынцы-«монголы»). В конце IX века печенежские племена кочевали между Волгой и Аральским морем, враждовали с хазарами, половцами и огузами. Потом перешли Волгу, вытеснили живших между Доном и Днепром угров, захватили Северное Причерноморье вплоть до Дуная. Печенеги в основном занимались скотоводством и враждовали с Хазарией, Византией, Венгрией, Русью (особенно после крещения) и другими странами. При этом печенеги постоянно выступали в качестве союзников с русами. Так, воины Святослава в союзе с печенегами сокрушили Хазарский каганат и воевали в Болгарии, с Византией. Не зря арабский автор ибн-Хаукаль говорил о печенегах: «Шип русийев и их сила». Они были ударной силой Руси.

Печенеги убивают Святослава Игоревича. Греческая хроника Иоанна Скилицы

Серьёзные войны с печенегами начинаются только в правление князя Владимира, но они были частью общей гражданской войны, когда «Добрыня крестил Новгород огнем, а Путята мечом». Крещение Руси греческими миссионерами стало началом серьёзной смуты, долгие столетия многие русские земли сохраняли языческую веру или двоеверие – внешне христиане, а по сути, язычники. Процесс становления огненного русского православия занял сотни лет. Печенеги приняли участие в междоусобной войне между Владимировичами – Ярославом и Святополком на стороне последнего. В 1016 году они участвовали в битве под Любечем, в 1019 году в битве на Альте. В 1036 году киевский князь Ярослав разгромит печенегов. Но не потому, что они были чужими. А потому что совершали набеги и не хотели признавать власть Рюриковичей, а также сохраняли древнюю языческую веру. Уцелевшие роды печенегов уйдут к Карпатам и Дунаю. Другие войдут в состав союза берендеев (чёрных клобуков) и станут пограничной стражей Киева. На смену печенегам придут половцы, такие же представители суперэтноса русов, как и печенеги.

Святослав провёл и дипломатическую подготовку к войне. В 967 году между Византийской империей и Русью был заключен секретный договор (о его содержании ни слова не сообщил русский летописец). Со стороны Византии его подписал Калокир. Второй Рим в обмен на безопасность своих владений в Крыму и Северном Причерноморье, уступал Русскому государству устье Дуная. Князь Святослав должен был получить приморский район Днестра и Дуная, территорию нынешней Добруджи. Именно город Переяславец на Дунае первоначально был главной целью Святослава Игоревича.

Святослав не сразу появился в Болгарии. Поначалу русы, по информации русского историка В. Н. Татищева, который располагал утраченными впоследствии летописными и иными материалами, двинулись вверх по реке Днестр. Там их ждали союзники-венгры. «С угры же, писал Татищев, — имел любовь и согласие твердое». Видимо, во время переговоров с Калокиром, Святослав направил послов Паннонию к венграм, раскрыв им план похода на Дунай. По сообщению же Татищева, и у болгар также были союзники — хазары, ясы и касоги, которых князь Святослав разгромил во время своего восточного похода. Татищев сообщает, что болгары имели союз с хазарами ещё во время Хазарского похода Святослава. Часть хазар спаслась в Болгарии. Хазарский фактор стал одной их причин побудивших Святослава привести войска на Дунай.

Святослав Игоревич первоначально следовал пунктам заключенного с Византией договора. Он не стал вторгаться вглубь Болгарской державы. Как только земли по Дунаю и Переяславец были заняты, русский князь остановил боевые действия. Переяславец князь Святослав сделал своей столицей. По его словам, там должна была быть «середа» (середина) его державы: «…хочу жить в Переяславце на Дунае — ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага…». Точное расположение Переяславца неизвестно. Одни историки считают, что так тогда называли крепость Доростол, где войска Святослава будут держать оборону во время войны с Византийской империей. Другие исследователи считают, что это Преслав Малый на нижнем Дунае в современной Румынии. Знаменитый историк Ф.И. Успенский, опубликовавший фундаментальные труды по истории Византийской империи, считал, что Переяславец являлся древней ставкой болгарских ханов, которая располагалась около современного румынского города Исакча близ устья Дуная.

Святослав, по данным летописи, «седе княжа в Переяславци, емля дань на грецах». В условиях договора, заключенным Калокиром в Киеве, входила, видимо, и договоренность о возобновлении уплаты ежегодной дани Руси. Теперь греки возобновили уплату дани. По существу в договоре Святослава и Калокира были реализованы военно-союзные статьи русско-византийского договора 944 года. Константинополь и Киев в различные периоды своей истории были не только врагами, но и союзниками против арабов, хазар и других противников. Калокир прибыл в Болгарию с русским войском и оставался со Святославом до русско-византийской войны. Болгарская власть оставалась в Преславе. Никаких покушений на суверенитет Болгарии Святослав во время первого Дунайского похода не делал. Возможно, что после утверждения в Переяславце, князь Святослав заключил мирное соглашение с Болгарией.

Святослав вторгается в Болгарию с печенежскими союзниками (из Хроники Константина Манасса)

Ухудшение отношений с Византией

Мир был недолгим. Второй Рим, верный своей политике, стал предпринимать первые враждебные шаги. Басилевс Никифор Фока приказал замкнуть Босфор цепью, как это греки делали обычно в ожидании появления русского флота, стал готовить армию и флот к выступлению. Греки, видимо, учли ошибки прошлых лет, когда русы застигали их врасплох и подходили с моря к самым стенам Царьграда. Одновременно византийские дипломаты стали предпринимать шаги для нормализации отношений с Болгарией, чтобы предотвратить возможность создания русско-болгарского союза. Тем более, что во главе Болгарии по-прежнему находилась провизантийская группировка во главе с царем Петром, которая мечтала о реванше и была недовольно появлением Святослава на Дунае. В Преславу было направлено византийское посольство во главе с опытным дипломатом Никифором Эротиком и епископом Евхаитским. Константинополь изменил свою политику в отношении Болгарии самым коренным образом: диктата и ультиматумов больше не было, забыты были требования прислать в Византию царских сыновей в качестве заложников. Более того Второй Рим предлагал династический союз — брак дочерей Петра и византийских принцев. В болгарской столице сразу клюнули на приманку и болгарское посольство прибыло в византийскую столицу. Болгар приняли с большим почетом.

Хитроумные греки, таким образом, получили от болгарской знати заложников, которых заманили под видом смотрин невест для византийских принцев. После этого часть болгарской знати вольно или невольно должна была выполнять указания Второго Рима. Это многое объясняет в поведении болгарской верхушки, которая после ухода Святослава, выступила против русских гарнизонов, которые остались в Болгарии. К враждебной Руси провизантийской партии можно отнести и владетелей Переяславца на Дунае.

Второй Дунайский поход

Святослав Игоревич с триумфом вступил в Киев. Киевляне с восторгом его приветствовали. Первую половину 969 года Святослав провел в Киеве около заболевшей матери. По всей видимости, Ольга взяла с сына слово не покидать её до скорой смерти: «Видишь — я больна; куда хочешь уйти от меня?» — ибо она уже разболелась. И сказала: «Когда похоронишь меня, — отправляйся куда захочешь». Поэтому хотя Святослав и рвался в Болгарию, откуда приходили тревожные сведения, остался. В июле 969 года Ольга умерла. Усопшую княгиню похоронили по христианскому обряду, не насыпая кургана и не проводя тризну. Сын выполнил её пожелание.

Перед отъездом великий князь Святослав провел управленческую реформу, значение которой вскоре, после его гибели, ещё более вырастет. Он передаст верховную власть на Руси своим сыновьям. Два законных сына, от жены-боярыни, Ярополк и Олег получат Киев и неспокойную древлянскую землю. Третий сын — Владимир, получит в управление Новгород, Северную Русь. Владимир был плодом любви Святослава к материнской ключнице Малуше. Братом Малуши и дядей Владимира был Добрыня (один их прообразов богатыря Добрыни Никитича). По одной версии, она была дочерью Малка Любечанина, купца из балтийского Любека (возможно, что еврейского происхождения). Другие считают, что Малуша — это дочь древлянского князя Мала, который возглавил восстание, в котором был убит князь Игорь. Следы древлянского князя Мала теряются после 945 года, вероятно, он не избег мести княгини Ольги.

Устроив дела на Руси, Святослав во главе дружины двинулся в Болгарию. В августе 969 года он снова был на берегах Дуная. Здесь к нему стали присоединяться дружины болгарских союзников, подошла легкая конница союзных печенегов и венгров. За то время, пока Святослав отсутствовал в Болгарии, здесь произошли значительные перемены. Царь Петр ушел в монастырь, передав престол старшему сыну Борису II. Враждебные Святославу болгары, пользуясь политической поддержкой Второго Рима и уходом русского князя с главными силами на Русь, разорвали перемирие и начали боевые действия против оставшихся в Подунавье русских гарнизонов. Руководивший русскими силами воевода Волк был осажден в Переяславце, но ещё держался. По сообщению Льва Диакона, Преслав просил у Константинополя военную помощь, но напрасно. Снова столкнув Русь и Болгарию, греки не хотели вмешиваться. Никифор Фока переключил все внимание на борьбу с арабами в Сирии. Мощная византийская армия ушла на Восток и осадила Антиохию. Болгарам предстояло воевать с русами один на один.

Воевода Волк не смог удержать Переяславец. Внутри города зрел заговор местных жителей, которые установили контакты с осаждавшими. Волк распустив слухи, чтобы будет драться до последнего и удерживать город до прихода Святослава, ночью тайно на ладьях ушел вниз по Дунаю. Там он соединился с войсками Святослава. Объединенное войско двинулось на Переяславец. К этому времени город значительно укрепили. Болгарское войско вошло в Переяславец, и было усилено городским ополчением. На этот раз болгары были готовы к бою. Сражение было тяжелым. По сообщению Татищева, болгарское войско перешло в контрнаступление, и чуть было не смяло русов. Князь Святослав обратился с речью к своим воинам: «Уже нам сде пасти; потягнемъ мужьски, братья и дружино!» «И бысть сеча велика», и одолели русы болгар. Переяславец был захвачен вторично за два года. Устюжская летопись, восходящая к древнейшим летописным сводам, сообщает, что взяв город, Святослав казнил всех предателей. Это известие говорит о том, что в период пребывания русов и после ухода Святослава на Русь горожане были расколоты: одни поддерживали русов, другие были против них и составили заговор, который способствовал уходу гарнизона под началом Волка.

Расчёт провизантийской верхушки Болгарии на реванш и помощь со стороны Византии не оправдался. Византийская армия в это время осаждала Антиохию, которую взяли в октябре 969 года. Это привело к серьёзному изменению ситуации в Болгарии. На этот раз Святослав не остался на Дунае и почти не встречая сопротивления пошёл на Преслав — столицу Болгарии. Защищать её было некому. Царь Борис, которого бросили провизантийски настроенные бояре, сбежавшие из столицы, признал себя вассалом русского великого князя. Таким образом, Борис сохранил за собой трон, столицу и казну. Святослав не стал его смещать с трона. Русь и Болгария заключили военный союз. Теперь ситуация на Балканах изменилась не в пользу Византийской империи. Русь была в союзе с болгарами и венграми. Назревала большая война Руси с Византийской империей.

Золото скифов терзали печенеги и половцы

Даже жалко, что это золото каких-то скифов, а не печенегов и половцев, которые, как известно, нещадно «терзали Русь». Впрочем, нидерландцы за печенегов всё равно сойдут – да и на половцев потянут уверенно. Оценивать с правовой точки зрения решение по передаче скифского золота Киеву я не стану, чтобы не выглядеть глупо. Даром, что ли процесс шел семь лет, да и теперь он, наверняка, еще не завершен – ведь будут же апелляции. Сложное дело, уникальное! Но мы все не юристы, зато охотно говорим про справедливость и политику.

А с точки зрения справедливости – чего же несправедливого в решении суда? В феврале 2014 года Крым был еще украинским даже фактически, а формально, с точки зрения всего мира, Крым и теперь остается украинским – вот Лукашенко не даст соврать! Уехали шедевры из Украины, в Украину они теперь и вернутся – что не так? Ну, да, посылал их крымский музей и экспонаты как бы являются его собственностью, но по логике государство выше отдельного музея.

А главное даже не в этом. Когда Крым от Украины отделили, на полуострове были фирмы, недвижимость, земля и много чего еще, что принадлежало гражданам Украины. Не все они были крымчанами. Не всем понравилось, что полуостров переехал под другие знамена. Но тем не менее, люди свои капиталы и свое имущество получили легально. Но только за первый год новая власть национализировала две с половиной сотни объектов и предприятий.

Зачастую именно под лозунгов восстановления справедливости. Выходили распоряжения, по которым украинских собственников земли фактически вынуждали ее продавать – причем, по ценам далеким от рыночных. Где-то находились нужные законы, а где-то снова торжествовала «справедливость».

И депутаты в Думе с членами правительства и кремлевскими активистами говорили: ура! правильно! вернем народу народное! Хотя народ этот вовсе не из Крыма, а из той же Москвы, из Питера или Краснодара.

Русско-печенежские войны (X – XI вв.)

Первые столкновения русов с печенегами произошли при князе Игоре в 915 году. Этому способствовала Византия, умело натравливавшая на Русь воинственных кочевников. Однако на этот раз печенеги не стали орудием политической интриги Византии, благодаря заключенному в 915 году миру. Спустя пять лет Игорь сам организует поход на печенегов, но о его результатах летопись умалчивает. Войны с печенегами открыли первые страницы истории многовековой борьбы русского государства со степными набегами, конец которой был положен лишь в конце XVIII столетия.

Печенеги представляли собой боевую силу, главной целью которой была военная добыча, а не захват чужих земель. Поэтому они не угрожали независимости Руси, но серьезно ослабляли своими набегами Древнерусское государство. Военная тактика печенегов была в той или иной степени характерна для многих кочевых племен: битву они начинали, выпуская тучи стрел по противнику, а затем стремительно атаковали его. Если противник бился стойко, печенеги отступали, стремясь заманить неприятеля в засаду, окружить и уничтожить.

Бой с печенегами у Днепровских порогов (972 г.)

Битва с печенегами у Трубежа (992 г.)

После гибели Святослава набеги печенегов на Русь участились. Этому способствовала междоусобица, вспыхнувшая между сыновьями погибшего князя. В конце концов, победу в ней одержал князь Владимир, с именем которого связано, в частности, строительство укреплений от набегов кочевников. Время правления Владимира отмечено наивысшей активностью печенежских набегов на Русь.

В 992 году печенеги подошли к реке Трубеж (левый приток Днепра, к югу от Киева) и встали на ее левом берегу. На другом выстроил свою дружину Владимир. Ни та, ни другая сторона не решалась первой начать бой. Тогда печенеги предложили Владимиру решить дело единоборством богатырей. Перед схваткой печенежский боец начал смеяться над русским, поскольку тот был значительно меньше его ростом. Однако во время поединка русский воин сжал печенега до смерти, поднял над собой и бросил бездыханного на землю. Русские, воодушевленные победой своего бойца, ринулись в атаку и разгромили печенежское войско. В честь этой победы князь Владимир основал город Переяславль. После этой победы целых три года печенеги не приходили на Русь.

Осада печенегами Белгорода (997 г.)

В 995 году произошел новый набег. На сей раз удача отвернулась от Владимира, и его дружина потерпела тяжелое поражение. Тогда киевский князь отправился в Новгород за новым войском. Пока князя не было в столице, печенеги грабили и разоряли юг страны. Обычно они намечали для набега какой-нибудь городок, захватывали его, грабили окрестности и отступали. Сохранилась интересная легенда об осаде печенегами Белгорода (древнего славянского городка на Днепре).

Когда там стали заканчиваться съестные припасы, то защитники крепости собрались на вече и порешили, что лучше будет отворить ворота, чем дожидаться голодной смерти. Однако один из старейшин отговорил их от этого. Старик велел женщинам наварить киселя и меда, затем слить варево в кадки и поставить те в колодцы. На следующий день в город для переговоров были приглашены печенежские послы. Заодно их подвели к колодцам с киселем и медом. Увидев наполненные едой колодцы, кочевники решили, что сама земля источает в Белгороде кисели и меды. Горожане обильно угостили их пищей из колодцев, а затем снабдили ей послов еще и в обратный путь. Возвратившись в свой стан, послы сообщили о чудесных колодцах и заявили, что сей город не может иметь недостатка в съестных припасах, а потому осада его бессмысленна. Разменяв с белгородцами пленных, печенеги сняли осаду и ушли в степи.

Вероятно, что после этих событий Владимиру удалось отразить кочевников, поскольку летопись до самой его смерти в 1015 году не сообщает о крупных набегах печенегов. Это было время активного строительства пояса небольших городков-крепостей, где князь Владимир размещал воинские гарнизоны, набранные из «храбрейших и лучших мужей». Видимо, эти меры оказались весьма эффективными против натиска печенегов с юга. То был первый опыт возведения пограничных укреплений на Руси, использовавшийся впоследствии в создании засечных черт Московского государства в XVI-XVII столетиях.

Битва с печенегами под Киевом

Эта славная победа стала последней в истории русско-печенежских войн. После битвы под Киевом печенеги окончательно перестали угрожать русским землям и покинули Северное Причерноморье, откочевав на Балканы. На Руси установился 25-летний мир, нарушенный впоследствии приходом половцев. По преданию, в память об этой выдающейся победе Ярослав велел заложить в Киеве храм Святой Софии. По некоторым сведениям, храм был воздвигнут именно на месте битвы.

По материалам портала «Великие войны в истории России»

Сколько веков печенеги и половцы терзали Русь?

На первый взгляд кочевые народы в военном отношении не должны представлять особых проблем для оседлых. Ведь их образ жизни основан на постоянной перекочевке, и поэтому в принципе не может обеспечить высокой плотности населения. Возьмем, например, монголов: их и сегодня всего миллион человек, хотя они занимают довольно большую территорию и в заметных объемах практикуют земледелие.

Печенеги — тюркоязычный народ, живший в Центральной Азии до IX века. По русским источникам, впервые они появляются близ Руси в 875 году. К этой дате Никоновская летопись относит «избиша множество печенег Осколд и Дир». Аскольд и Дир — тогдашние киевские князья-соправители, причем первое имя скандинавское, а происхождение второго менее ясное, но в любом случае не славянское.

«Повесть временных лет», менее подробно освещающая дорюриковский период в Киеве IX века, относит первое появление печенегов близ Руси к 915 году. Уже через пять лет князь Игорь воюет с печенегами, хотя никаких подробностей — и причин войны — при этом никто не указывает. Однако на самом деле повод в этом вопросе в ту пору был не особенно и нужен.

Дело в том, что печенеги были степными кочевниками и, как все народы такого типа в ту эпоху, испытывали естественную тягу к грабежу оседлых земледельцев. И не по причине своей испорченности: просто тогда не считалось предосудительным напасть на того, кто слабее в военном отношении, чтобы отнять у него что-то ценное. Походы того же Святослава на славянские племена точно также часто не имели никакой иной причины.

Да и сами печенеги попали в Европу в IX веке, как считается, из-за того, что родственные им кочевые тюркские племена, огузы, захотели лишить печенегов самого ценного — земель, на которых они обитали. Это было не так сложно. Собственно, само слово «печенеги» — это их искаженное самоназвание «беджене», а Беджене — один из родов огузов. Один из множества родов огузов не мог противостоять сразу всем остальным — поэтому пришлось устремиться на запад.

Попав в междуречье Волги и Днестра в конце IX — начале X века, печенежские властители вытеснили оттуда еще кочевавших там мадьяр, и те бежали на запад, где осели и сформировали государство Венгрию. Но не все их противники оказались такими же легкими.

Хотя «Повесть временных лет» и не сообщает, как шли войны Игоря с новым народом в 920 году, но фиксирует: «В год 6452 (944). Игорь же собрал воинов многих: варягов, русь, и полян, и словен, и кривичей, и тиверцев, — и нанял печенегов, и заложников у них взял, — и пошел на греков в ладьях и на конях, стремясь отомстить». Как мы видим, печенеги предпочли наняться к Игорю, а не воевать с ним — это тем более очевидно, что о походах этого народа на Русь в летописях долго ничего нет.

Тем не менее, Игорь, мягко говоря, не слишком им доверял: далеко не от каждого народа-наемника требуют заложников, то есть лиц, которые будут убиты, если нанятые воины печенегов вдруг изменят русскому князю.

Правда, после смерти Игоря ситуация явно меняется. «Повесть…» сообщает: «В год 6476 (968). Пришли впервые печенеги на Русскую землю». Они осадили Киев «силою великой: было их бесчисленное множество вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, и изнемогали люди от голода и жажды». В тот раз все закончилось не так плохо: Святослав с войском вернулся из похода и печенеги отошли.

Но всего через четыре года они, получив информацию, что Святослав возвращается в Киев после взятия дани с византийского императора, напали на него на днепровских порогах и убили (с частью дружины). «Повесть…» добавляет, что Куря, хан печенегов, сделал «чашу из черепа [Святослава], оковав его».

Долгое время к этом свидетельству относились с сомнением, считая его легендарным. Однако на деле в нем нет ничего необычного: традиция эта довольно древняя у тюрок, и обычно так поступают с черепами тех врагов, кто производил впечатление на победителя. Святослав, успевший за 28 лет своей жизни уничтожить Хазарский каганат, крупнейшую державу региона, и нанести серию поражений Византии, вполне соответствовал таким требованиям.

Судя по всему, печенегов в ту пору вполне устраивали такие «мелкие» операции против Руси. Дело в том, что они получали от них двойную выгоду. С одной стороны, они могли отнять трофеи у русских, возвращающихся из далеких земель, или разграбить русские деревни, пока киевский князь воевал в условной Византии.

С другой стороны, печенегам за этот грабеж активно платили византийские императоры. Один из них в «Трактате об управлении империей» так и наставлял своих потомков:

«Пока василевс ромеев находится в мире с пачинакитами [печенегами], ни росы, ни турки не могут нападать на державу ромеев… а также не могут требовать у ромеев за мир великих и чрезмерных денег и вещей, опасаясь, что василевс употребит силу этого народа против них, когда они выступят на ромеев. Пачинакиты, связанные дружбой с василевсом и побуждаемые его грамотами и дарами, могут легко нападать на землю росов и турок, уводить в рабство их жён и детей и разорять их землю».

Понятно, что при щедрой оплате печенежского беспредела богатейшей империей региона им и смысла не было особенно рисковать, вступая в бои с большими русскими армиями: они уходили в степь с рабами сразу после ударов, не дожидаясь, пока князья успеют отмобилизовать славянских земледельцев в пешее ополчение.

Однако и такие мелкие набеги со временем участились и стали большой проблемой Руси. Как минимум с 988 году сын Святослава князь Владимир с редкими паузами воевал с печенегами.

Масштаб этих войн был таков, что их следы и сегодня можно увидеть невооруженным глазом: для борьбы с ними было построено множество приграничных крепостей, которые сегодня стали городами. Между крепостями шли валы, которые немецкие источники приписывают Владимиру. Впрочем, более вероятно, что сами валы — сегодня они известны как «Змиевы» — появились даже ранее. Общая их протяженность — сотни километров.

Пиком печенежского «натиска» на Русь были походы Святополка Окаянного на Киев в 1017 и 1019 годах. Оставшись без русской компоненты своей армии, Святополк решил бороться с Ярославом с помощью печенегов, которые любили поддерживать русских в их междоусобицах, тем более, что все это позволяло пограбить, а самостоятельных успехов во взятии заметных русских городов этот кочевой народ не имел.

Но и в этот раз удача им не улыбнулась. В 1017 году печенегов отбили от Киева. А в поход 1019 года, когда «В год 6527 (1019). Пришел Святополк с печенегами в силе грозной», битва вообще была сорвана благодаря весьма необычным диверсионным действиям двенадцати предприимчивых скандинавских наемников киевского князя. Они крайне необычным образом расправились со Святополком, а печенеги, оставшись без него, разбежались, поскольку возможность поставить своего союзника на Киевский престол исчезла.

Несмотря на то, что в 1019 году диверсанты сорвали большое сражение, Ярославу все же удалось сразиться с печенегами и на поле боя. В 1036 году он отразил их последний набег, разгромив под Киевом. После этого печенеги буквально брызнули во все стороны — часть бежала к венграм, основная же в Болгарию и в Византию. Как иронически описывает их судьбу «Повесть… »: «а остаток их бегает где-то и до сего дня». Вообще же, обитателям этого «где-то» было совсем несмешно: Византия потратила десятки лет, чтобы ценой большой крови наконец уничтожить печенегов.

Половцы: шестьсот лет войн с Русью

Главное, что следует понять перед тем, как описывать этот народ — это то, что они сами называли себя совсем не половцами. Последнее слово — русское их название, а сами степняки говорили про себя «кыпчак». Появляясь в русских летописях впервые в 1055 году, уже скоро они захватили огромный регион Северного Причерноморья, который стал частью того, что половцы называли Дешт-и-Кыпчак («Кыпчакская степь», сходно эти слова звучат на нынешнем крымско-татарском и на башкирском).

Однако впервые слова «Дешт-и-Кыпчак» зафиксированы еще хорезмскими письменными источниками около 1030 года, в момент, когда половцы, только покинув берега Иртыша, стали северными соседями Хорезма.

Конкретно половцами называли часть тюркоязычных племен, которые исходно проживала в Азии, в районе Иртыша. В 1050-м они установили контроль над степью между ним и нижней Волгой, а затем появились и западнее ее.

Из русских источников не вполне ясно, чем их военные возможности отличались от печенегов — и те, и другие в основном действовали легкой кавалерией, предпочитая быстрые налеты долгим сражениям и затяжным осадам. Но при этом они достигали куда больших успехов, чем их предшественники и родственники печенеги.

Типичный стиль ведения ими боя описывается как долгое осыпание противника стрелами (с использованием мощных составных луков) вначале, последующая конная сшибка с копьями наперевес, с участием доспешных всадников. Затем — в ходе рукопашной, с использованием сабель малой изогнутости, притворные отступления с целью растянуть боевые порядки противника, дать ему рассыпаться на местности. При этом сами степняки отходили одной волной, не растягиваясь. Затем половцы поворачивались «все вдруг» на врага и бегство неожиданно превращалось в их наступление.

По всей видимости, эти приемы не были свойственны их предшественникам, печенегам, или же они не умели применять их также эффективно. По крайней мере, на это намекают обстоятельства: если печенеги побеждали русские силы по летописям всего два раза, то половцы с самого начала, с первой же битвы, и довольно много раз разбивали большие силы русских. В 1068 году войско хана Шарукана разгромило объединенные силы сразу трех ведущих русских князей на реке Альте, после чего на Руси вспыхнуло восстание.

Дело в том, что после убедительного поражения киевский князь Изяслав отказался вооружать из своих арсеналов киевское ополчение для повторного боя с половцами. Киевляне были возмущены, потому что победившие в полевом бою степняки активно грабили окрестности Киева, хотя и не пытались его взять. Поэтому они, недолго думая, объявили на вече, что Изяслав больше не князь киевский, взяли из тюрьмы Всеслава Полоцкого (ранее его посадил туда Изяслав с братьями, в ходе межкняжеской борьбы), а Изяслава изгнали — тот смог вернуться только с большой поддержкой из иноземных войск.

Согласно первой новгородской летописи, в ноябре 1068 года ситуацию поправил князь Чернигова Святослав Ярославич. Защищая уже свои земли от половцев, он разгромил 120-тысячный их отряд и пленил при этом хана Шарукана. На довольно длительное время половцы после этого прекращают крупные самостоятельные походы на Русь, а Шарукан — уже под именем Шарукан Старый — вновь возникает в летописях только в следующем веке. По всей видимости, то ли плен на Руси затянулся, то ли хан был вынужден дать заложников или какие-то серьезные обязательства, мешавшие ему воевать.

Похоже, Шарукан при выходе из плена клятву все же дал, но на каком-то этапе перестал ее выполнять. Без такой клятвы его вряд ли оттуда бы отпустили, а с ней он не смог бы через десятки лет снова напасть на Русь.

В 1090-х у половцев появились и новые успешные лидеры — Тугоркан и Боняк. Эти двое со своими силами в 1091 году помогли византийцам уничтожить печенегов. Правда, после победы произошел акт геноцида — по византийским источникам были убиты все оставшиеся печенеги, включая женщин и детей. Как писала недрогнувшей рукой византийская принцесса и историограф Анна Комнин «целый народ, считавшийся не десятками тысяч, но превышавший всякое число, с жёнами и детьми, целиком погиб в этот день».

Византийцы устроили бойню ночью, не уведомив половцев. Те, несколько шокированные высокой византийской культурой и нормами ведения войны, несколько занервничали. По версии Комнин, половцы заподозрили, что тоже самое сделают и с ними в следующую ночь. Поэтому отошли на север, где ввязались в войну с венграми, не вполне удачную. Но предприимчивые новые лидеры не унывали и решили в этот раз попытать счастья на Руси.

В 1092-1093 году кыпчаки вновь устроили больший поход, разбили русских на Стугне, в бою погиб один из князей-Рюриковичей. Серия поражений заставила русских князей временно прекратить междоусобицы и с 1103 года предпринять ряд походов против половцев глубоко в степь — как минимум до нижнего Дона.

Задача эта была чрезвычайно сложной. Половцы предпочитали, избегая крупных боев, отходить вглубь своей территории. Летнее солнце заставляло русских в степи нуждаться в воде, пешие армии не могли преследовать конных кочевников достаточно быстро, поэтому средний летний поход в Дешт-и-Кыпчак в норме срывался.

И в 1103 году, и впоследствии традиционная тактика притворного бегства или просто отступления без больших потерь стала не срабатывать: в битве при Салнице (в глубине Дешт-и-Кыпчак) половцы после прямого удара русских в значительной части не смогли бежать и были уничтожены или пленены.

Несколько таких походов привели половцев в настолько тревожное состояние, что более сорока тысяч их воинов с семьями, во главе с ханом Атраком, сыном Шарукана Старого, откочевали аж в Грузию, где поступили на службу к местному царю Давиду Строителю. Попытки новых русских походов наткнулись на пустоту — вплоть до самого Дона они не могли нащупать никаких следов половцев.

С военной точки зрения методы Мономаха против степи оказались безукоризненными: ранняя весна действительно была ахиллесовым сухожилием жителей Дешт-и-Кыпчак, временем, когда они, не имея постоянных крупных городов и масштабного земледелия, не могли не уступать русской армии в возможностях.