какие сигнальные системы вам известны каковы их функции

Сигнальная система

Термин введен академиком И. П. Павловым:

Это то, что и мы имеем в себе как впечатления, ощущения и представления от окружающей внешней среды, как общеприродной, так и от нашей социальной, исключая слово, слышимое и видимое. Это — первая сигнальная система действительности, общая у нас с животными.

Первая сигнальная система развита практически у всех животных, тогда как вторая система присутствует только у человека и, возможно, у некоторых китообразных. Это связано с тем, что только человек способен формировать отвлечённый от обстоятельств образ. После произнесения слова «лимон» человек может представить, какой он кислый и как обычно морщатся, когда едят его, то есть произнесение слова вызывает в памяти образ (срабатывает вторая сигнальная система); если при этом началось повышенное отделение слюны, то это работа первой сигнальной системы.

Является предметом изучения физиологии высшей нервной деятельности человека и этологии.

Связанные понятия

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Саккады (от старинного французского слова, переводимого как «хлопок паруса») — быстрые, строго согласованные движения глаз, происходящие одновременно и в одном направлении. На электроокулограмме имеют вид вертикальных прямых тонких линий.

Домина́нта — устойчивый очаг повышенной возбудимости нервных центров, при котором возбуждения, приходящие в центр, служат усилению возбуждения в очаге, тогда как в остальной части нервной системы широко наблюдаются явления торможения.

Отличия первой и второй сигнальной системы человека

В процессе жизнедеятельности организм вырабатывает множество условных рефлексов. По учению И.П.Павлова, с их помощью осуществляется его ответная реакция на действующие раздражители. Такая согласованная деятельность всех органов и систем носит название условно-рефлекторной. Она не происходит стихийно. Действуют закономерности, часть из которых идентичны у людей и животных. В то же время поведение человека управляется дополнительными нейрофизическими реакциями, которые объединены одним термином — высшая нервная деятельность.

Особенности высшей нервной деятельности человека

В основе высшей нервной деятельности (ВНД) лежат условные рефлексы. По мере появления новых способов взаимодействия человеческой популяции с окружающим миром, вырабатывалась форма общения — речь. С ее появлением реакция людей на внешние раздражители начала видоизменяться. С одной стороны, человек, получая негативное воздействие, может выразить свой страх, боль, голод словесно. С другой, слова могут являться такими же раздражителями.

Условный рефлекс начинает действовать не только от ощущения холода, жары, света, темноты, но и от слов, несущих смысл этих явлений.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Еще в 1863 году И.М. Сеченов высказал мысль о том, что психическая деятельность человека в своей основе имеет рефлексы. С их помощью человек приспосабливается к окружающему миру, они лежат в основе его поведения. Такая деятельность головного мозга является одним из главных отличий человека от животных. Она получается в детстве и передается по наследству. Возрастные процессы способствуют увеличению способности мозга к рассудочной деятельности, мышлению.

Насколько высок уровень развития нервной системы, настолько больше рассудительности в мыслях и поступках.

Одной из функций мозга человека является сознание. Материальная основа ВНД — кора больших полушарий, подкорковые ядра, промежуточный мозг. Их строение обуславливает связь окружающего мира с психикой человека.

Если рассматривать высшую нервную деятельность людей, то следует разграничить уровни:

Первая и вторая сигнальные системы

Выражение реакции на условные и безусловные раздражители происходит посредством сигнальных систем.

Первая сигнальная система — система условнорефлекторных связей, формирующихся в коре головного мозга животных и человека при воздействии на рецепторы раздражений, исходящих из внешней и внутренней среды.

Первая сигнальная система начинает функционировать в ответ на тактильные, визуальные, обонятельные раздражители, поступающие к органам чувств непосредственно через рецепторы.

Вторая сигнальная система — свойственная человеку система условно-рефлекторных связей, формирующихся при воздействии речевых сигналов, то есть не непосредственного раздражителя, а его словесного обозначения.

Вторая, не уступающая первой по силе и значимости, вызывает образование особых связей в сознании. В результате неоднократных аналогичных воздействий, в дальнейшем эти связи срабатывают без подкрепления и приобретают рефлекторные свойства на долгие годы.

Итак, первая сигнальная система — совокупность ощущений, восприятий раздражителей окружающего мира. Вторая — возникшая на основе первой, — это речь. В человеческой популяции слово исполняет функцию такого же раздражителя, как естественный природный фактор. Под его влиянием запускаются психические и физиологические реакции.

Чем представлены сигнальные системы в организме

Условные сигналы постоянно поступают в организм из внешней и внутренней среды посредством органов чувств. Их воспринимают:

Это ощущения, которые предупреждают об опасности или иных обстоятельствах, требующих реакции. Это первая сигнальная система. Она аналогична у людей и животных.

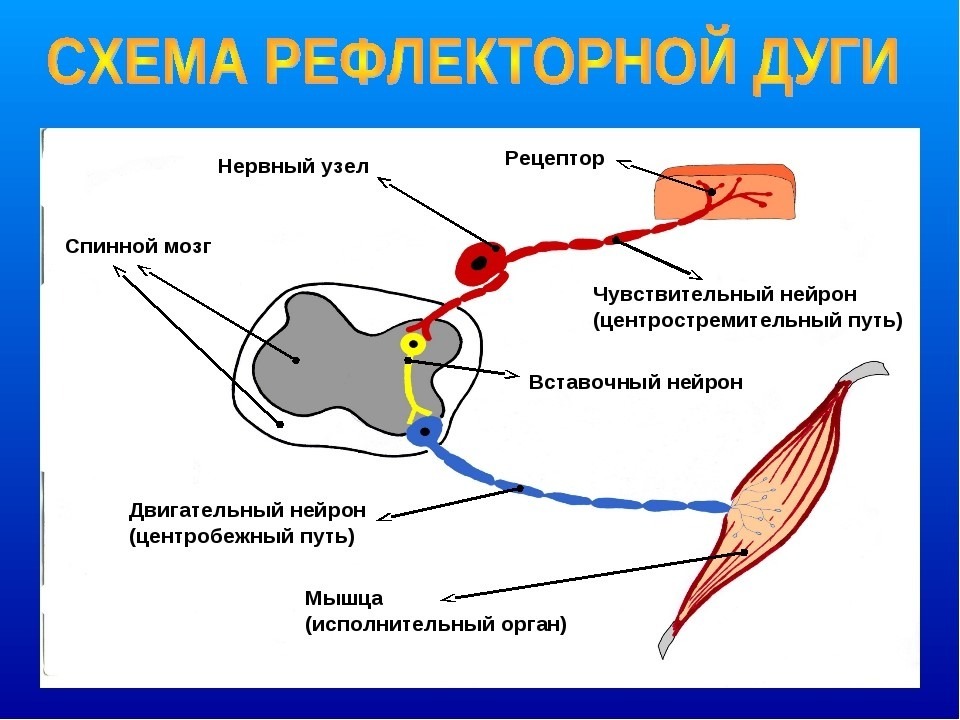

Механизм развития ответной реакции следующий: от клетки-рецептора сигнал идет в головной мозг по центростремительному нейрону, обрабатывается в ответственном за данную сенсорику участке и по центробежному нейрону передается на орган, реакция которого должна защитить организм.

В отличие от животных, восприятие окружающей среды у которых связано только с ощущениями, у человека присутствует вторая сигнальная система. По выражению И.П. Павлова, сигналом сигналов является слово. Речь, появившаяся и развившаяся в процессе эволюции Homo sapiens (человека разумного), обеспечила возможность общения особей между собой, передачу сигналов об опасности до их воздействия. Позднее из отдельных возгласов сформировались слова, которые стали понятны окружающему социуму.

Сравнение систем

Особенности двух сигнальных систем (СС) можно рассмотреть на примерах.

Пожар вызывает у животного и человека непреодолимое желание спасаться. При этом:

Для животного и человека характеристика опасности имеет различные проявления.

Сигнал об опасности носит при первой и второй СС может носить различный характер.

Взаимодействие между первой и второй сигнальными системами

Обе сигнальные системы не существуют изолированно друг от друга. Между ними налажено четкое взаимодействие.

Восприятие информации только на слух не всегда достаточно для всесторонней оценки какого-либо фактора.

Рассказывая ученикам о влиянии радиации на здоровье человека, учитель не так ярко донесет ее опасность, как при демонстрации последствий радиоактивного облучения. В таком случае к донесенной информации присоединится визуальное восприятие сигнала. В сознании сформируется объективное представление.

Объявление по громкоговорителю на автовокзале, к примеру, о переносе рейса, не сразу воспринимается пассажирами по различным причинам. Чтобы обеспечить доходчивость информации, можно написать объявление, либо пустить бегущую строку на световому табло. В таком случае аудиосигнал будет грамотно дополнен визуальным изложением того же факта.

Сигнальные системы нервной системы – в чем их роль

Перед тем, как разобраться со второй сигнальной системой, стоит пояснить, чем является первая и что такое сигнальная система в целом.

Первая сигнальная система

Сигнальная система – это все процессы в нервной системе, которые направлены на восприятие, анализировании информации и формирование ответной реакции организма. Первую сигнальную систему по Павлову можно описать как деятельность коры мозга, которая направлена на рецепторное восприятие внешних раздражителей, таких как тепло, звук, боль и других. Через эту систему формируются условные рефлексы, которые закрепляются в течение жизни и не передаются по наследству. Знаменитые собаки Павлова, которые при появлении света начинали выделять слюну, так как после этого сразу им несли еду. Этот рефлекс выработался через длительное повторение, с рождения его не существовало вовсе.

Вторая сигнальная система

Вторая же система это наша речь, язык. Слово для нервной системы будет тем же самым, что и реальное описываемая действительность. То есть благодаря словам, у человека появляется условный рефлекс. Допустим, на слово море человек отреагирует так же, как на реальное море. Эта особенность присуща именно человеку, появившаяся благодаря социализации и общественную труду для лучшей коммуникации между индивидуумами. Во время работы и обучения у человека формируются временные нейронные связи в мозгу, которые могут перерасти в постоянные при длительном повторении. Они воспринимают сигналы от разных предметов, явлений и преобразуют их в словесное значение.

Именно поэтому условный рефлекс у человека может проявляться после словесного раздражителя, допустим «горячая картошка». И животные могут воспринимать слова, формируя условные рефлексы, но без понимания самого слова. То есть дальше цепочки «слово – предмет» у собак не зайдёт.

Значение сигнальных систем

За счет первой системы возможен какой-либо ответ на внешние раздражители, если холодно, то можно сильнее укутаться в плед, заварить себе горячего чая. Если жарко, то открыть окно, выключить батарею, снять с себя одежду, принять холодный душ и так далее. То есть чувства, ощущения играют роль в этой системе.

Вторая же система более глубокая и обширная. Абстрактное мышление получилось именно через неё. Например, говоря слово «мебель» никто не думает о конкретном стуле или столе, а о совокупности. Человек использует мышление для постановки целей, выбору определенного пути осуществления их. Мышление является главной частью человека как вида, через него формируются, накапливаются и распространяются мысли, знания. Тут можно увидеть абстрактность и обобщение внешнего мира, что очень помогает в его изучении и преобразовании.

Обе системы непрерывно взаимодействуют и дополняют друг друга. На базе первой системы появилась вторая, которая совершенствует первую и так по кругу. Допустим, если не закрепить слово (вторая сигнальная система) в опыте, чувствах (первая сигнальная система), то и понять его очень трудно. Инстинкты, которые генерируются в первой системе, обуздываются и берутся под контроль второй системой, что очень удобно в текущем обществе, где важно сдерживать свои желания сексуального характера, например. Никто не ест еду с прилавка, не заплатив за неё.

Павлов делил людей по соотношению этих систем друг к другу. При доминировании первой из человека получится человек искусства. Усиленное восприятие слуховых и зрительных центров делает человека более чувствительным и тонким. При преобладании второй системы человек становился мыслителем, ученым, как Павлов, например. Если же первая и вторая одинаково сильно проявляются, то такой человек получается всесторонне развитым, самым обычным, среднестатистическим человеком. Однако, бывает, что обе системы настолько переразвиты, что человек становится гением, Павлов таковым считал Леонардо Да Винчи.

Важны ли сигнальные системы

Важность сигнальных систем сложно переоценить. Вся история человечества держится именно на них. Межличностное взаимодействие невозможно без речи и языка, как и любое воздействие на внешнюю среду. Определенно, сигнальные системы необходимы для дальнейшего развития человека и окружающей среды.

ИМ и сигнальные системы Павлова

Информационный метаболизм и сигнальные системы И. П. Павлова (Л. Вафельникова)

Дорогие СОБЭне,

сегодня мы с вами поговорим о том, что так давно волнует наши умы — а именно о месте элементов (макроаспектов) в психике. Предлагаю вашему вниманию своё видение того, как составляющие ТИМа могут быть соотнесены с сигнальными системами, описанными И. П. Павловым.

Если помните, мы уже говорили о трёх уровнях восприятия и связках между ними (https://vk.com/wall-145779068_531). Идея такого деления возникла сама собой, поскольку логика и интуиция работают с уже имеющимися в психике образами, в то время как сенсорика и этика расположены на один уровень ближе к «реальному» миру. Но попробуем найти научное обоснование для такого деления — существует ли оно?

*** 3 сигнальных системы и психика ***

СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА — это комплекс условно- и безусловно-рефлекторных связей высшей нервной системы животных (включая человека) и окружающего мира. Проще говоря, это отражение внешнего мира нашими органами чувств и психикой.

1. Очевидно, можно как минимум противопоставить внешний мир и сигналы, полученные нами как реакцию на него. В этом случае мы говорим о так называемой ПЕРВОЙ сигнальной системе.

«Это то, что и мы имеем в себе как впечатления, ощущения и представления от окружающей внешней среды, как общеприродной, так и от нашей социальной, исключая слово, слышимое и видимое. Это— первая сигнальная система действительности, общая у нас с животными» (И. П. Павлов, Полн. собр. соч., 2 изд., т. 3, кн. 2, 1951, с. 335—336).

2. Если первая сигнальная система (СС1) напрямую воспринимает сигналы из внешнего мира, что СС2 — это система «сигналов сигналов», работающая с информацией опосредованно.

Речь — это «идущие в кору от речевых органов есть вторые сигналы, сигналы сигналов. Они представляют собой отвлечение от действительности и допускают обобщение, что и составляет наше личное, специально человеческое, высшее мышление, создающее сперва общечеловеческий эмпиризм, а, наконец, и науку — орудие высшей ориентировки человека в окружающем мире и в самом себе» (И. П. Павлов, там же).

Здесь закономерно встаёт вопрос в том, РАВНОЗНАЧНО ЛИ МЫШЛЕНИЕ ЯЗЫКУ.

Очевидно, мышление как аналитический процесс во многом соотносится с процессом внутренней речи, когда те или иные мысли проговариваются в голове. Тем не менее, есть и предчувствия, доречевые образы, которые всем знакомы как озарения, сны, то, что «вертится на языке». Здесь можно было бы очень долго рассуждать и о делении между сознанием и подсознанием.

. Как бы то ни было, говоря о «слепках» с реально существующих объектов, мы обращаемся к СС2.

Если говорить обо всей цепочке, сигнал сначала воспринимается органами чувств в рамках СС1, а затем мы уже оперируем полученными виртуальными копиями реальных объектов или явлений, взаимодействуя с ними в сознании в рамках СС2.

3. Далее, можно говорить об одном ещё уровне абстрагированности — третьей сигнальной системе. Понятие СС3 было введено И. И. Геллером как «субъективная действительность человека, в которой происходит субъективное переживание образов восприятия и знаков сознания, сформированных во второй сигнальной системе».

*** Система элементов (макроаспектов) в соционике ***

В одной из своих статей («Выразительные возможности психических состояний. Человек и мир языком универсалий», 1995) Виктор Гуленко говорит о ВОВЛЕЧЁННЫХ и ОТВЛЕЧЁННЫХ «функциях» (мы отказались от этого соционического термина ввиду его неточности, заменив на «элемент», коих четыре — сенсорика, этика, логика и интуиция), противопоставляя этику и сенсорику как элементы, связующие психику человека со внешним миром, — логике и интуиции как элементам, опосредованно обрабатывающим информацию внутри психики.

«Вовлечённые функции, к которым относятся сенсорика и этика, занимают крайние места в цепи прохождения информации: сенсорика стоит на входе, а этика — на выходе коммуникационного тракта. Иными словами, через сенсорику человек воспринимает окружающий мир, а через этику реагирует на него. Общее между ними то, что они обрамляют психику человека с двух сторон, вовлекая его в конкретный мир. Благодаря вовлечённым функциям осуществляется тесная, непосредственная связь личности со средой.

Отвлечённые функции, а именно интуиция и логика, сосредоточены на обработке информации, так как их место в информационной цепочке — как раз посередине — между входом и выходом. Они работают опосредованно, с теми сигналами, которые им поставляют вовлечённые функции. Поэтому они неизбежно отвлекаются от конкретного содержания информации, подвергают её формальным, абстрактным преобразованиям. К этим операциям принадлежат формально-логические заключения, а также воспоминания и интуитивные догадки.»

(В. В. Гуленко, http://www.socioniko.net/ru/articles/vyraz.html, пункт 3.2)

Также В. В. Гуленко объединяет сенсорику и логику как УПРАВЛЯЮЩИЕ элементы, поскольку «информация, обрабатываемая этими функциями, всегда однозначна, не допускает размытого, вероятностного толкования.».

Этика и интуиция у него, соответственно, являются управляемыми элементами. «Интуиция как формирование общих представлений о воспринимаемом мире работает на втором этапе ментального процесса, а этика как эмоциональный отклик на проанализированную информацию — на четвёртом, завершающем. К ним человек прибегает в случае сложности и запутанности заданий, неясности ситуации, когда в личном опыте нет никаких объективных точек опоры. По причине вторичности в текущем жизнеобеспечении эти функции следует отнести к управляемым. Для них характерна большая доля субъективности, а также диффузности (размытости), чем у управляющих.» (В. В. Гуленко, там же, пункт 3.3).

Таким образом, цепочка обработки информации (того самого информационного метаболизма) в представлении В. В. Гуленко выглядит следующим образом:

сенсорика — интуиция — логика — этика.

По сути, эту цепочку можно соотнести с процессом коммуникации (см. схему внизу этого поста). Тем не менее, на мой взгляд, здесь происходит подмена сути соционических элементов коммуникативными функциями.

*** Обоснованное деление соционических элементов на уровни ***

Какое же деление было более обоснованными именно с точки зрения формы пакетов информации и механизмов их обработки?

Вспомним аспектонику, согласно которой:

1. сенсорика и этика являются невербальными элементами, логика и интуиция же — вербальными;

2. по уровню абстрагированности (в пирамиде мир-восприятие-обработка) этика и сенсорика расположены ниже логики и интуиции

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/616810).

И хоть, как это часто бывает в соционике, не до конца понятно, каким образом авторы аспектоники пришли к подобному делению (если вам известны источники, отвечающие на этот вопрос, пожалуйста, отпишитесь в комментариях!), я склонна полагать, что аналогичное деление на 3 уровня восприятия является наиболее убедительным — особенно с учётом градации сигнальных систем по Павлову и Геллеру.

Выглядят УРОВНИ АБСТРАГИРОВАННОСТИ по СОБЭ следующим образом:

УРОВЕНЬ 1 — сигналы, воспринимаемые органами чувств;

УРОВЕНЬ 2 — сенсорные и этические «слепки» с реальности;

УРОВЕНЬ 3 — субъективные преобразования и операции с абстрактными понятиями.

Возникает закономерный вопрос о том, как разграничить уровень 2 (этика, сенсорика) и уровень 3 (логика, интуиция) на практике.

Учитывая, что каркасные аспекты, к примеру, БИ и БС могут быть весьма схожи в своих семантических проявлениях (поскольку описывают разные грани внутреннего состояния, которое балансирует между телесными и духовным — которые взаимосвязаны и зачастую определяют друг друга), необходимо выделить чёткий критерий, позволяющий:

— отличить от интуиции и логики как сенсорику, так и этику,

— а также разграничить элементы в рамках каждого уровня (отличить сенсорику от этики, а логику — от интуиции).

Об этом мы поговорим в следующий раз.

(Пока намекну только, что разграничение связано с теорией аргументации, а также структурой высказываний.)

Первая и вторая сигнальные системы

Все закономерности условно рефлекторной деятельности являются общими для высших животных и человека. И у человека вырабатываются условные рефлексы на различные сигналы внешнего мира или внутреннего состояния организма, если только различные раздражения экстеро- или интерорецепторов сочетаются с какими-либо раздражениями, вызывающими безусловные или условные рефлексы. И у человека при соответствующих условиях возникает внешнее (безусловное) или внутреннее (условное) торможение. И у человека наблюдается иррадиация и концентрация возбуждения и торможения, индукция, динамическая стереотипия и другие характерные проявления условнорефлекторной деятельности.

Общими и для животных и для человека являются анализ и синтез непосредственных сигналов внешнего мира, составляющих первую сигнальную систему действительности.

По этому поводу И. П. Павлов говорил: «Для животного действительность сигнализируется почти исключительно только раздражениями и следами их в больших полушариях, непосредственно приходящими в специальные клетки зрительных, слуховых и других рецепторов организма. Это то, что и мы имеем в себе как впечатления, ощущения и представления от окружающей внешней среды как общеприродной, так и от пашей социальной, исключая слово, слышимое и видимое. Это — первая сигнальная система действительности, общая у нас с животными».

Возникновение речевой сигнализации внесло новый принцип в деятельность больших полушарий. «Если наши ощущения и представления,— говорил И. П. Павлов,— относящиеся к окружающему миру, есть для нас первые сигналы действительности, конкретные сигналы, то речь, специально прежде всего кинестезические раздражения, идущие в кору от речевых органов, есть вторые сигналы, сигналы сигналов. Они представляют собой отвлечение от действительности и допускают обобщение, что и составляет наше лишнее специально человеческое высшее мышление, создающее сперва общечеловеческий эмпиризм, а наконец, и науку — орудие высшей ориентировки человека в окружающем мире и в себе самом».

Словесными сигналами человек обозначает все то, что он воспринимает при помощи своих рецепторов. Слово как «сигнал сигналов» дает возможность отвлечься от конкретных предметов и явлений. Развитие словесной сигнализации сделало возможным обобщение и отвлечение, находящие свое выражение в понятиях человека. «Всякое слово (речь) уже обобщает.

Чувства показывают реальность; мысль и слово — общее». Вторая сигнальная система неразрывно связана с социальной жизнью человека, является результатом сложных взаимоотношений, в которых находится индивидуум с окружающей его общественной средой. Словесная сигнализация, речь, язык являются средствами общения людей, они развились у людей в процессе коллективного труда. Таким образом, вторая сигнальная система социально детерминирована.

Вне общества — без общения с другими людьми — вторая сигнальная система не развивается. Описаны случаи, когда дети, унесенные дикими животными, оставались живы и вырастали в зверином логове. Они не понимали речи и не умели говорить. Известно также, что люди, в молодом возрасте изолированные на десятки лет от общества других людей, забывали речь; вторая сигнальная система у них переставала функционировать.

Учение о высшей нервной деятельности дало возможность раскрыть закономерности функционирования второй сигнальной системы. Оказалось, что основные законы возбуждения и торможения являются общими и для первой и для второй сигнальных систем. Возбуждение любого пункта коры больших полушарий у человека приводится в связь с зонами восприятия речи и ее выражения, т. е. с сенсорными и моторными центрами речи. Доказательства этому даны в опытах А. Г. Иванова-Смоленского и его сотрудников на детях.

После образования условного рефлекса на какой-либо звуковой или световой сигнал, например, на звук звонка или вспыхивание красной лампы, словесное обозначение условного сигнала, т. е. слова «звонок», «красный цвет», вызывают сразу без предварительного сочетания с безусловным раздражителем условный рефлекс. При обратных условиях опыта, когда условный рефлекс был выработан на словесный сигнал, т. е. когда условным раздражителем являлись слова «звонок» или «красная лампа», условный рефлекс наблюдался при первом же применении в качестве раздражителя звука звонка или вспыхивания красной лампы, которые не сочетались никогда ранее с безусловным раздражением.

В некоторых опытах Л. И. Котляревского безусловным раздражителем было затемнение глаза, вызывавшее расширение зрачка. Условным раздражителем при этом был звонок. После выработки условного рефлекса иа звук звонка достаточно было произнести слово «звонок», как появлялся условный рефлекс. Более того, если сам испытуемый произносил это слово, то также возникал условный рефлекс сужения или расширения зрачка. Такие же явления наблюдались, если безусловным раздражителем было надавливание на глазное яблоко, вызывавшее рефлекторное урежение сердечной деятельности.

Механизм подобных условнорефлекторных реакции связан с тем, что в процессе обучения речи, задолго до опытов, возникли временные связи между корковыми пунктами, воспринимающими сигналы от различных предметов, и центрами речи, воспринимающими словесные обозначения предметов. Таким образом, центры речи включаются в образование временных связей в коре мозга человека. Во всех описанных опытах мы встречаемся с явлением элективной иррадиации, заключающейся в том, что возбуждения из первой сигнальной системы передаются во вторую и обратно. Элективная иррадиация является существенно новым физиологическим принципом, проявляющимся в деятельности второй сигнальной системы и характеризующим се соотношение с первой.

Слово воспринимается человеком не только как отдельный звук или сумма звуков, а как определенное понятие, т. е. воспринимается его смысловое значение. Это доказывают опыты Л. А. Шварц, которая, выработав условный рефлекс на какое-либо слово, например, «тропинка», затем заменяла его синонимом, например, словом «дорожка». Слово-синоним вызывало точно такую же условнорефлекториую реакцию, как и то слово, на которое был выработан условный рефлекс. Аналогичное явление наблюдалось при замене русского слова, служившего условным раздражителем, тем же по смыслу словом на иностранном языке, знакомом испытуемому. Существенно важно, что «нейтральные» слова, т. е. те, на которые не был образован условный рефлекс, ие вызывали реакции. Близкое по звучанию слово, например слово «дым» при условном рефлексе на слово «дом», вызывало рефлекс только в первое время. Очень быстро на такие слова образовывалась дифференцировка и они переставали вызывать условные рефлексы.

Между различными участками коры мозга и центрами, принимающими участие в актах чтения и письма, в процессе обучения также образуются связи. Именно поэтому после выработки условного рефлекса на звук звонка надпись «звонок» вызывает у человека, умеющего читать, условнорефлекторную реакцию.

Речевые сигналы в опытах на человеке с успехом могут быть применены как подкрепление условного раздражителя. Для этой цели условный раздражитель, например звук звонка, сопровождается словесной инструкцией — приказом: «нажмите на ключ», «встаньте», «отдерните руку» и т. п. В результате ряда сочетаний условного раздражителя со словесной инструкцией образуется (в нашем примере — на звук звонка) условный рефлекс, характер которого соответствует инструкции. Слово является мощным подкреплением, на базе которого могут быть образованы весьма прочные условные рефлексы.

Первая и вторая сигнальные системы неотделимы друг от друга. У человека все восприятия и представления и большая часть ощущений словесно обозначаются. Из этого следует, что возбуждения первой сигнальной системы, вызываемые конкретными сигналами от предметов и явлений окружающего мира, передаются во вторую сигнальную систему.

Обособленное функционирование первой сигнальной системы без участия второй (за исключением случаев патологии) возможно только у ребенка до овладения им речью.