какие симптомы при укусе энцефалитного клеща у детей

Первые признаки укуса клеща у ребенка

Укус клеща является небольшой неприятностью, но если не принять необходимые меры, он обернется серьезными последствиями. В связи с этим важно своевременно распознать первые признаки заболевания после укуса клеща, особенно у ребенка. Эти насекомые переносят десятки разных инфекций, но при обнаружении укуса не паникуйте, а отправляйтесь в клинику.

Первые признаки

Признаки заболевания после укуса клеща у ребенка проявляются не мгновенно. Насекомое присасывается к коже безболезненно, поэтому после каждой прогулки за городом лучше осматривать малыша. До того, как будут обнаружены первые признаки укуса клеща у ребенка, вы можете найти насекомое визуально. Наиболее часто вредители присасываются к следующим зонам:

При укусе на кожу попадает слюна вредителя, которая создает анестезирующий эффект и ребенок ничего не замечает. Если не найти насекомое на коже и не принять меры, проявятся первые симптомы укуса:

Обнаружив такие признаки укуса клеща у ребенка, лечение должно быть незамедлительным!

Можно ли защитить малыша?

Избежать симптомов при укусе клеща у ребенка можно, избежав контакта с насекомым. Одевайте малыша так, чтобы на теле не было открытых участков, а также обрабатывайте кожу репеллентами. Постарайтесь ограничить ребенка от игр в высокой траве, так как именно в ней зачастую обитают вредоносные насекомые.

Защитить ребенка от признаков заболевания после укуса клеща можно, сделав вакцинацию для профилактики энцефалита. Всего вводят три вакцины, но иммунитет вырабатывается уже после второй.

Запомните на будущее, какие симптомы после укуса клеща у ребенка обычно проявляются первыми и при их обнаружении не медлите, а отправляйтесь к врачу. Не рекомендуем самостоятельно извлекать насекомое, так как есть риск отрыва головы, в результате чего придется впоследствии делать надрез на коже для ее извлечения.

Мнение эксперта

Врач-педиатр высшей категории ОН КЛИНИК

Вопрос задан своевременно, так как с началом весны, летом и до глубокой осени (с апреля по октябрь) достаточно обращений к врачам по поводу присасывания клеща и связанными с этим неприятностями. Ежегодно служба Роспотребнадзора дает информацию по эндемичным (зараженным вирусом) территориям. Заградительный период после присасывания клеща может быть от 3-х дней до трёх недель, поэтому по факту укуса клеща необходимо обращение в лечебное учреждение и наблюдение.

Симптомы заболевания: лихорадка, эритема, лимфаденит, неврологические симптомы. Для своевременной диагностики важно своевременное обращение, исследование извлеченного клеща на заражённость вирусом энцефалита и других инфекционных возбудителей, например, боррелиоза. В течении 2-3 суток уточняется возбудитель и проводится специфическая профилактика. Пострадавшие от укуса (дети и взрослые) должны обращаться в травмпункт по месту жительства или в ближайшую клинику для удаления клеща.

В Москве клеща или кровь можно сдать на анализ: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве». Пострадавшим взрослым (непривитым по клещевому энцефалиту) по мед.показаниям экстренная иммунопрофилактика иммуноглобулином осуществляется на базе ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №2 ДЗМ». Детям в ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ».

При наличии показаний решается вопрос о госпитализации. Лабораторное исследование пострадавшего от присасывания клеща на боррелиоз методом ИФА следует проводить не ранее, чем через две недели с контролем через 1-3 месяца. Экстренная антибактериальная профилактика проводится в течении 3-5 дней (назначается врачом педиатром, терапевтом, инфекционистом). Специфическая защита по клещевому энцефалиту – это профилактическая вакцинация, которая может быть плановой или проводиться по ускоренной схеме.

Что такое энцефалит клещевой? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Клещевой энцефалит — это острое и хроническое природно-очаговое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом клещевого энцефалита, который приводит к остролихорадочному состоянию, поражению различных отделов нервной системы в виде вялых парезов и параличей. Как правило, является трансмиссивным, т. е. передаётся кровососущими насекомыми.

Основные признаки признаки клещевого энцефалита: слабость, тяжесть в голове, головные боли, повышение температуры тела до 38-39 °C, боли в мышцах и суставах, тошнота, рвота и нарушение координации.

Краткое содержание статьи — в видео:

Этиология

Вирус клещевого энцефалита впервые выделен в 1937 году Л. Зильбером.

Род — Flavivirus (группа В)

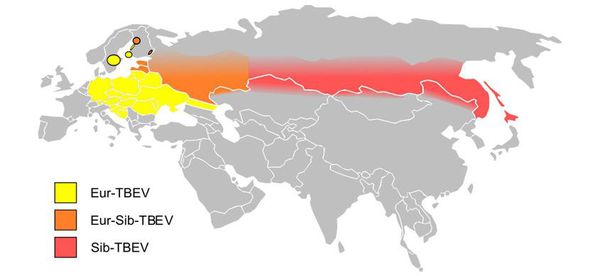

Вид — вирус клещевого энцефалита, который делится на шесть генотипов (наиболее значимы дальневосточный, урало-сибирский и западный).

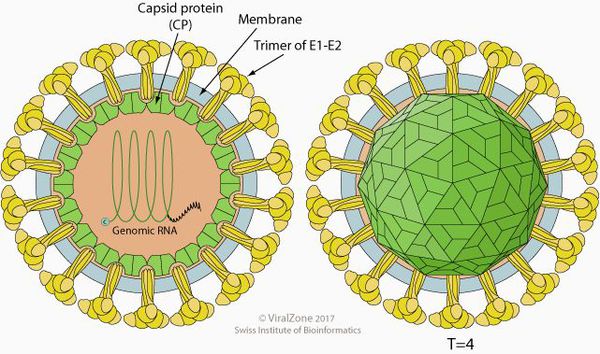

Клещевой энцефалит представляет собой РНК-вирус, который локализуется в нервной ткани. Он имеет сферическую форму 40-50 нм в диаметре. Содержит нуклеокапсид, окружённый наружной липопротеидной оболочкой со встроенными в него шипиками гликопротеида (способны склеивать эритроциты).

Эпидемиология

Природно-очаговое заболевание. Ареал распространения охватывает Сибирь, Дальний Восток, Урал, Европейскую часть России, а также Европу.

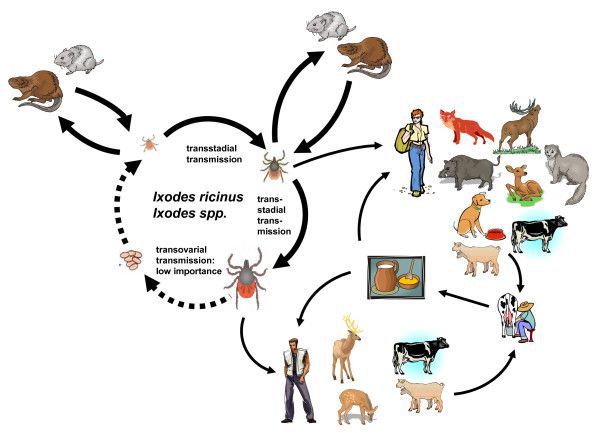

Основные резервуары инфекции — иксодовые клещи Ixodes persulcatus (таёжные клещи) и Ixodes ricinus (собачьи клещи), иногда другие представители иксодовых клещей.

Второстепенный резервуар вируса в природе — теплокровные млекопитающие (зайцы, белки, бурундуки, мыши, лисы, волки, козы и другие) и птицы (дрозд, снегирь, теререв и другие).

Самки клещей способны передавать приобретённые возбудители вируса потомству, что обеспечивает постоянный уровень заразности данных членистоногих и циркуляцию возбудителя.

В одном клеще может содержаться до 10 10 вирусных частиц, а попадание всего 1:1000000 доли в организм человека вполне может привести к развитию заболевания. Чем упитаннее клещ, тем больше в нём концентрация вируса.

Основной круг циркуляции вируса: клещи — прокормители (животные и птицы) — клещи. При заражении человека цикл прерывается, так как после попадания вируса в организм человека он прекращает своё распространение (биологический тупик).

Для заболевания характерна осенне-летне-весенняя сезонность в средней полосе, обусловленная пиками активности клещей в зависимости от природно-климатических условий. Иногда регистрируются случаи активизации клещей и заболеваний в зимнее время при оттепелях.

Места обитания клещей — лиственные и смешанные лиственно-хвойные леса с выраженным кустарниковым и травяным покровом, а также тропинками животных, являющихся прокормителями клещей.

Пути заражения

Заражение происходит при нападении клещей на людей в пригородной зоне, полях, лесах, дачных участках во время отдыха, сбора грибов. Нередко случаи заражения регистрируются и в самих городах: в парковых зонах, области газонов. Возможен механический перенос клещей на одежде, вещах, продуктах и их переползание на людей, не бывающих на природе.

Механизмы передачи:

Действия при укусе клеща

При обнаружении присосавшегося клеща не следует отрывать клеща, уничтожать его или раздавливать. Необходимо незамедлительно обратиться в травматологическое отделение (если это возможно в короткие сроки), где клеща извлекут и отправят на исследование — это поможет оценить риски и принять решение о необходимости профилактического лечения и наблюдения.

Если нет возможности своевременно посетить травматологическое отделение, то следует самостоятельно удалить клеща при помощи специального устройства или обычным пинцетом с острым концом.

При удалении клеща пинцетом необходимо захватить паразита как можно ближе к голове и медленно равномерно потянуть вверх. Нельзя дёргать или перекручивать клеща, поскольку это может привести к отрыву частей его рта. После извлечения следует проверить целый ли клещ — если части насекомого осталась в коже, то нужно постараться аккуратно извлечь их пинцетом или иглой. Если это не удаётся, то нужно оставить их в покое, обработать место укуса и руки антисептиком (спиртом или водой с мылом) и обратиться в травматологическое отделение, где специалисты извлекут остатки клеща.

Клеща следует оставить живым, поместив в баночку, бутылёк, пакет или другие ёмкости, из которых он не сможет выбраться — это нужно для анализа.

Не следует использовать народные методы извлечения — смазывание клеща маслом, лаком, вазелином, прижигание.

Также параллельно необходимо обратиться к врачу-инфекционисту для наблюдения, обследования и получения рекомендаций по профилактической терапии. Это нужно сделать, не дожидаясь результатов исследования клеща. Врача-инфекциониста следует посетить также и в том случае, если в течение одного месяца появляются характерные для клещевой инфекции симптомы.

Симптомы клещевого энцефалита

Клиническая картина заболевания может различаться в зависимости от серотипа вируса: как правило, более тяжело протекает Дальневосточный и Сибирский варианты; течение болезни в Европейской части РФ и Европе отмечается более мягким и благоприятным течением.

Инкубационный период — от 1 до 35 дней (в среднем 2-3 недели), чёткой зависимости тяжести болезни и срока инкубации нет.

Схематично течение болезни в остром периоде можно разделить на шесть стадий:

Первые признаки клещевого энцефалита

Чаще всего заболевание протекает в скрытой или лёгкой форме, проявляющейся небольшим повышением температуры тела, слабой головной болью без чёткой локализации, общим недомоганием и нарушениями сна (до 90% всех случаев).

Иногда в случаях более выраженного течения болезнь начинается выраженных с продромальных явлений в виде познабливания, слабости, тяжести в голове, диффузных головных болей слабой интенсивности в течение 1-2 дней.

Развитие заболевания

Затем заболевание манифестирует резким повышением температуры тела до 38-39°C, резкого озноба, потливости, выраженных головных болей распирающего характера, нередко сопровождающихся тошнотой, рвотой и нарушением координации. Больной заторможен, апатичен, вяло реагирует на внешние раздражители. Его лицо, шея и грудь гиперемированы. Возможно появление болей в различных участках тела, мышцах и суставах, иногда возникают фасцикулярные подёргивания. В дальнейшем нарастает слабость, повышение потливости, колебания (лабильность) артериального давления, парестезии (онемения) отдельных участков тела без нарушения двигательных функций. Появляются симптомы поражения мозговых оболочек, таких как ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига и Брудзинского.

При алиментарном заражении (через пищу) возможны боли в животе, диарея, появление плотного белого налёта на языке, а также двухволновая лихорадочная реакция:

При благоприятном течении указанные признаки постепенно регрессируют, иногда оставляя после себя резидуальные (остаточные) явления различно выраженности и продолжительности.

В отдельных случаях симптоматика нарастает и проявляется в виде выраженного токсикоза, появления очаговой симптоматики, парезов, нарушения сознания, дыхания и деятельности сердечно-сосудистой системы. Прогноз в таких случаях серьёзен.

При хроническом течении болезни возможен широкий полиморфизм клинических проявлений, однако чаще наблюдаются следующие признаки:

Патогенез клещевого энцефалита

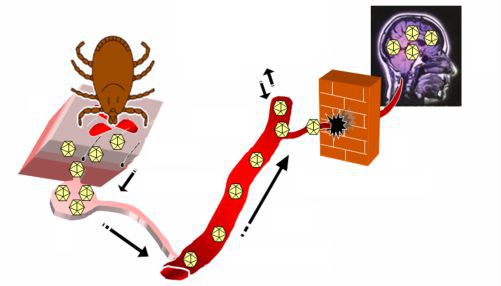

Входные ворота — поврежденная клещом кожа, слизистые оболочки кишечника, желудка, редко конъюнктива глаза (при размазывании клеща и не помытых руках).

Вирусемия — попадание вируса в кровь и его распространение в организме — проходит два этапа.

Гематогенным путём вирус попадает в головной мозг, где активно размножается, попутно, более медленно продвигаясь по лимфатическим путям, сенсибилизирует (повышает чувствительность) сегментарные участки тканей — часто в этих местах выявляются более значимые неврологические изменения.

После фазы размножения в нервной ткани вирус снова попадает в кровь и вызывает повторную сенсибилизацию уже предварительно сенсибилизированных тканей. Это ведёт к специфической аллергической реакции, альтерации (функциональному повреждению) нервных клеток и нарушению микроциркуляции. В различных отделах нервной системы образуются очаги микронекроза, поддерживаемые генерализованным воспалительным процессом в нервной ткани (с преимущественным вовлечением центральных отделов), что и определяет выраженность симптомов заболевания.

Благодаря цитопатическому действию вируса клещевого энцефалита (дегенеративному изменению) происходит депрессия выработки и снижение содержания циркулирующих Т-лимфоцитов, а также запоздалая реакция пролиферации В-лимфоцитов (иногда только к трём месяцам), т. е. развивается иммунодефицитное состояние, поддерживающее развитие патологических изменений головного мозга. Развивающийся иммунный ответ дезактивирует вирусные частицы вначале в межклеточном пространстве, затем при присоединении системы комплемента разрушает инфицированные клетки.

В некоторых случаях вирус запускает механизмы уклонения от иммунного ответа (особенности отдельных штаммов вируса, антигенный дрейф, индивидуальные особенности иммунологической реактивности человека и другое), что обуславливает возможность его длительного нахождения в организме и формирования хронических форм.

Классификация и стадии развития клещевого энцефалита

Заболевание классифицируют по клиническим формам, длительности, степени тяжести.

Формы клещевого энцефалита

Выделяют острый и хронический клещевой энцефалит. Острый энцефалит подразделяется на инапарантную, лихорадочную, менингеальную, менингоэнцефалитическую, полиоэнцефалитическую, полиоэнцефаломиелическую, полиомиелитическую и двухволновую формы.

Инапарантная (скрытая) форма — выявление специфических маркеров инфекции в крови при отсутствии или минимальной выраженности клинических проявлений.

Лихорадочная форма — внезапное повышение температуры тела до 38-39 °C, тошнота, иногда рвота, повышенный тонус затылочных мышц без изменений состава ликвора (менингизм), общая слабость, потливость продолжительностью около недели. Как правило, заканчивается благоприятно, после возможен средней продолжительности астеновегетативный синдром.

Менингеальная форма (наиболее частая манифестная форма) — возникновение всех проявлений лихорадочной формы с добавлением патологических симптомов раздражения мозговых оболочек, выраженного токсикоза. Иногда при присоединении преходящей рассеянной неврологической симптоматики происходит изменение сухожильных рефлексов, анизорефлексия (неодинаковость рефлексов), асимметрия лица и другое. Изменения ликвора характеризуются повышением внутричерепного давления до 300 мм вод. ст., выявляется лимфоцитарный плеоцитоз до 300-900 клеток в 1 мкл, повышается уровень белка до 0,6 г/л, содержание сахара не изменяется. В целом продолжительность болезни — около 20 дней, чаще протекает благоприятно, возможны остаточные явления в виде внутричерепной гипертензии, головных болей, субфебрилитета до 2-3 месяцев.

Менингоэнцефалитическая (очаговая и диффузная) форма — тяжёлая, жизнеугрожающая форма заболевания. При диффузном поражении на первый план выходят токсические и общемозговые симптомы, развитие судорог, нарушения сознания различной выраженности, иногда до комы. При очаговом поражении на фоне общемозговой и токсической симптоматики развиваются двигательные нарушения — центральные парезы (как правило, полностью обратимые).

Полиоэнцефалитическая форма — нарушения глотания, питья, речи, различные нарушения зрения, иногда подёргивания языка, при попытке пить вода выливается через нос, возможен парез мягкого нёба. Характерными проявлениями являются нарушения дыхания центрального типа, сосудистый коллапс и паралич сердца, что ведёт к летальному исходу. При благоприятном течении характерен длительный (иногда более года) астенический синдром.

Полиоэнцефаломиелическая форма — крайне тяжёлое течение, характеризуется поражением черепных нервов, параличом сердца и дыхания с летальностью до 30%. В остальных случаях — высокая вероятность параличей и перехода заболевания в хроническую форму

Полиомиелитическая форма — вялые параличами мышц шеи, плечевого пояса и верхних конечностей, периодические нарушения чувствительности этих областей, атония. Очень показателен т. н. синдром «свислой головы», когда больной не может удержать голову в вертикальном положении. Иногда вследствие поражения диафрагмы страдает дыхание, что достаточно опасно. Течение данной формы длительное, восстановление функции поражённых отделов не всегда проиходит в полном объёме.

Двухволновое течение с указанием формы второй волны — первая волна лихорадки в течение недели с комплексом общемозговых и интоксикационных нарушений, затем период мнимого благополучия продолжительностью 1-2 недели, и наступление второй волны повышения температуры тела, сопровождающейся развитием менингеальной и очаговой симптоматики, как правило, без тяжёлых последствий.

Хронический клещевой энцефалит

По течению

Степени тяжести клещевого энцефалита

Хронический клещевой энцефалит обусловлен длительным нахождением в организме вируса клещевого энцефалита. Чаще он развивается в детском и молодом возрасте. Выделяют четыре формы:

Осложнения клещевого энцефалита

Клещевой энцефалит сам по себе является серьёзным заболеванием, которое иногда приводит к смерти человека. Однако на фоне его протекания возможны дополнительные осложнения, значительно усугубляющие прогноз:

Диагностика клещевого энцефалита

Лабораторная диагностика

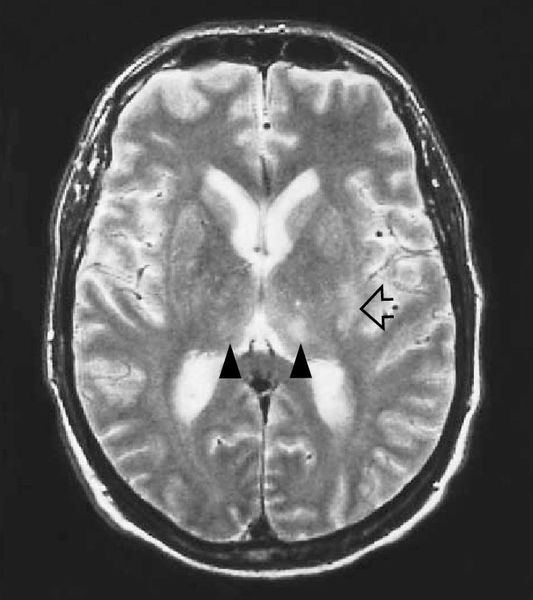

МРТ головного мозга — очаги глиоза и нейродегенерации.

Дифференциальная диагностика

Лечение клещевого энцефалита

При развитии заболевания специфического высокоэффективного этиотропного лечения не существует.

В остром периоде показан покой со строгим постельным режимом, дезинтоксикационная терапия, рациональное питание, применение витаминов, средств улучшения мозгового кровообращения, гормонотерапия. При необходимости пациента могут перевести в палату интенсивной терапии, назначить применение спазмолитических и расслабляющих препаратов.

Симптоматическая и патогенетическая терапия

В качестве мер симптоматической и патогенетической терапии в остром периоде применяют:

Иногда на практике используются средства иммунотерапии, специфические иммуноглобулины, гамма-глобулины — их применение в какой-то мере может снизить выраженность проявлений клещевого энцефалита и тяжесть отдалённых последствий, однако кардинально на исход заболевания эти препараты повлиять не могут.

Восстановительное лечение

В подострый и отдалённый период для ускорения выздоровления и восстановления нарушенных функций применяются (преимущественно в странах СНГ и РФ):

В хроническую фазу болезни возможно применение иммуностимулирующей и витаминной терапии, антигипоксантов и адаптагенов.

Прогноз. Профилактика

При инапарантных, лёгких формах заболевания прогноз, как правило, благоприятный. При развитии более серьёзных форм болезни не исключено формирование достаточно длительных, иногда пожизненных остаточных явлений, сопровождающихся астено-невротическими проявлениями, головными болями различной интенсивности, снижением умственной и физической работоспособности. При тяжёлых формах прогноз неблагоприятен.

Вакцинация против клещевого энцефалита является наиболее эффективной профилактической мерой, позволяющей предупредить развитие заболевания. Проводится с применением любой зарегистрированной вакцины от клещевого энцефалита. Как правило, выполняется сначала осенью, потом весной, затем следующей весной через год, после чего показана последующая ревакцинация раз в три года (возможно определение уровня защитных антител и коррекция графика). Такая схема даёт практически гарантированную защиту от развития болезни при заражении. Имеются экстренные схемы вакцинации, однако их эффективность ниже основных.

При укусе инфицированным клещом невакцинированного человека в России прибегают к введению иммуноглобулина, однако его эффективность и безопасность стоят под сомнением.

Экстренная вакцинация

Экстренная вакцинация проводится, если человек в прошлом не болел клещевым энцефалитом и не был вакцинирован. Назначается лицам, планирующим выезд в местность, эндемичную по клещевому энцефалиту (туристам, геологам, студентам и др.) за 1-2 месяца до выезда. Вакцину, как правило, делают дважды с интервалом в 1-2 месяца. После укуса клеща введение вакцины не рекомендуется.

Экстренная профилактика специфическим иммуноглобулином против клещевого энцефалита проводиться только в СНГ и РФ до укуса клеща (предэкспозиционная профилактика) и в течение 96 часов после укуса. Защитное действие развивается в течение суток и продолжается до одного месяца, после чего необходимо повторное вакцинирование.

Подобная профилактика имеет множество противопоказаний, например возможно развитие шокового состояния. Кроме того, она не гарантирует 100 % защиты. Во время первого триместра беременности введение иммуноглобулина противопоказано, во 2-3 триместре беременности его применение возможно по жизненным показаниям после консилиума и информированного согласия беременной о возможных рисках.

Меры неспецифической профилактики аналогичны профилактике клещевого боррелиоза:

Клещевой энцефалит у детей

Клещевой энцефалит также называется весенне-летним или таежным. Это природно-очаговое вирусное заболевание (возбудитель которого циркулирует среди животных), при котором наступает поражение центральной нервной системы, и при котором проявляются общемозговые, менингеальные и очаговые симптомы.

Клещевой энцефалит у детей бывает:

Эпидемиология

Заболевание называется природно-очаговым, когда возбудитель находится среди животных и насекомых и распространяется ими. Клещевой энцефалит относится именно к таким заболеваниям. На территории России очаги данной болезни находятся в тайге на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в некоторых районах Европейской части страны.

Иксодовые клещи являются основными хранителями и переносчиками инфекции. На Ввостоке это Ixodes persulcatus, а на западе это Ixodes ricirtus. На части территорий болезнь могут вызывать другие виды клещей. Эти насекомые пожизненно содержат возбудитель болезни, откладывают зараженные яйца, из которых потом появляются зараженные клещи (трансовариальный путь передачи инфекции).

Клещи в дикой природе заражают грызунов, ежей, бурундуков и прочих животных и птиц. Зараженные животные с того момента также могут распространять инфекцию. Человек заражается инфекцией при укусе инфицированным клещом. Вместе со слюной клеща вирус попадает в кровь ребенка (а также вероятность заражения возрастает при раздавливании заразного клеща). Вирус можно занести с места укуса на слизистую.

На некоторых территориях в цепочке заражения может участвовать крупный рогатый скот, чье мясо и молоко потом употребляет человек вместе с инфекцией.

Рост заболеваемости отмечается весной и летом, т.к. именно в эти времена года иксодовые клещи наиболее активны. Заболеваемость клещевым энцефалитом среди детей ниже, чем среди взрослых, но все же есть. Также бывают эпидемии в лагерях отдыха, которые расположены рядом с зонами обитания клещей (леса). Наиболее подвержены заболеванию среди детской аудитории дети 7-14 лет.

Что провоцирует / Причины Клещевого энцефалита у детей:

Возбудитель болезни относится к роду флавивирусов. Вирион сферической формы имеет диаметр от 40 до 50 нм. Вирус содержит РНК и может размножаться во многих тканевых культурах. Среди животных, на которых проводились опыты в лабораториях, наибольшую чувствительность к вирусу имеют хомяки, белые мыши, обезьяны и хлопковые крысы.

Патогенез (что происходит?) во время Клещевого энцефалита у детей:

Места первичной локализации вируса это кожа, подкожная клетчатка и желудочно-кишечный тракт. С помощью лимфы и крови вирус распространяется по организму, попадая даже в ЦНС. Там он вызывает поражение серого вещества головного и спинного мозга. Также поражаются твердые и мягкие мозговые оболочки. Проявляется интоксикация, наступает поражение висцеральных органов, например, надпочечников, селезенки и пр. Также в опасности сердечно-сосудистая система, которую может затронуть вирус.

Наибольшие морфологические изменения вирус вызывает в центральной нервной системе. Фиксируют отечность и полнокровность мягких и твердых оболочек мозга. На разрезе вещество головного и спинного мозга дряблое, отечное, с точечными кровоизлияниями. Гистологическое исследование позволяет определить рассеянные периваскулярные инфильтраты, дегенеративно-дистрофические изменения в нервных клетках (вероятен даже полный некроз) и пр.

Значимые изменения происходят в стволе головного мозга, передних рогах спинного мозга, гипоталамической области, зрительном бугре и в мозжечке.

Воспаление может также быть в других органах ребенка.

Симптомы Клещевого энцефалита у детей:

От 1 недели до 3 недель длится инкубационный период при клещевом энцефалите у детей. В среднем срок составляет от 10 до 14 суток. Заболеванием имеет острое начало, часто температура «подскакивает» до 39—40 ˚С. Ребенок жалуется на сильную головную боль. Иногда бывают продромальные явления (перед самым началом проявления болезни) – общая слабость, нарушение ритма сна и головная боль.

С первого дня лицо больного краснеет (гиперемия), сосуды склер красные (инъекция сосудов). Начинается светобоязнь. Могут болеть глазные яблоки, конечности (не всегда), поясница. Проявляется заторможенность и сонливость. Скоро проявляются признаки раздражения мозговых оболочек; ригидность затылочных мышц, положительные симптомы Кернига и Брудзинского. Стоит отметить, что симптомы Брудзинского характерны не только для заболевания клещевым энцефалитом. Эта группа симптомов делится на: верхний, средний, нижний, щечный. Что касается симптома Кернига, он также характерен не только для клещевого энцефалита, в общем он свидетельствует о раздражении оболочек мозга.

На 2 или 3 сутки заболевания проявляется энцефалитический синдром с нарушением сознания. В легких случаях он может проявляться как легкий сопор (угнетение сознания с утратой произвольной и сохранностью рефлекторной деятельности). В тяжелых случаях энцефалитический синдром проявляется как генерализированные судороги вплоть до развития эпилептического статуса. Случаются признаки психомоторного возбуждения с бредом и галлюцинациями. В частых случаях случается тремор рук, подергивания мышц лица и конечностей. Под тремором рук подразумевают быстрые сокращения мышц, что внешне похоже на подрагивание конечностей. Фиксируется снижение мышечного тонуса и угнетение рефлексов.

На фоне проявления симптомов диффузного энцефалита у некоторых больных детей могут появиться признаки очаговости.

Когда наступает поражение белого вещества головного мозга, есть вероятность появления спастических парезов конечностей. Под парезом подразумевают ослабление мышцы или группы мышц конечностей. Нередко гемипарезы сопровождаются центральными парезами лицевого и подъязычного нервов на стороне поражения. Очаговость может проявляться различными гиперкинезами, возникающими в результате раздражения белого вещества одного из полушарий мозга быстро образующейся рубцовой тканью. Гиперкинезы часто проявляются клоническими судорогами локальных мышечных групп.

Когда вирус поражает серое вещество спинного мозга, появляется полиомиелитический синдром с вялыми параличами. Чаще всего появляется парез шейно-плечевой мускулатуры и мышц рук. Если случается двухстороннее поражение, голова ребенка свисает, ограничиваются движения в плечах и руках. На 2-3 неделе заболевания обнаруживается мышечная атрофия. Парезы ног довольно редки. В периоде восстановления возможны развитие контрактур, искривление туловища, деформация пораженных рук и ног.

Спинномозговая жидкость при клещевом энцефалите вытекает под повышенным давлением, прозрачная, с умеренным лимфоцитарным цитозом. Количество белка изначально в норме, при выздоровлении слегка повышено.

На высоте проявления симптомов в крови наблюдают умеренный лейкоцитоз со сдвигом влево до палочкоядерных, повышенную СОЭ. При проявлении пастических параличей изменения в крови могут не наблюдаться.

Клещевой энцефалит может быть типичным и атипичным. Типичные случаи характерны поражением ЦНС. Атипичные формы включают стертые и сублинические, а также случаи молниеносной болезни, которые оканчиваются летально спустя всего 1-2 дня, пока симптомы еще не проявились. Тяжесть болезни определяют по степени поражения центральной нервной системы.

Период лихорадки при данном заболевании длится от 5 до 10 суток, редко – 3-4 недели или больше.

Смерть от болезни может наступить в первые 3 суток болезни. Она вызывается параличом дыхательного и сосудодвигательного центров и явлениями общего токсикоза с отеком и набуханием вещества мозга.

Если течение болезни благоприятное, состояние больных становится лучше, когда температура тела падает, со временем постепенно сводятся на нет симптомы поражения нервной системы. Течение болезни может быть длительным, постепенно прогрессирующим, рецидивирующим. Возможны также стойкие психические расстройства, параличи, контрактуры, деформации и др.

Клинической разновидностью клещевого энцефалита является так называемый двухволновый вирусный менингоэнцефалит, именуемый также молочной лихорадкой. Этой болезнью заражаются через пищу, если употребляемое молоко было заражено клещами. Но не исключен путь заражения через укусы Ixodes ricinus. Заразиться в таком случае могут целые семьи. Случаи зафиксированы как в России, так и в Белорусси, Швеции, Норвегии, Чехословакии и Финляндии.

Если заражение произошло через молоко, болезнь проявляется только на 4-5 день. Если заражение спровоцировал укус клеща, инкубационный период длится от 4 до 20 суток. Лихорадка у большинства больных протекает двумя последовательными волнами. Первая волна длится 2-10 суток, вторая волна длится около недели. Реже бывает только одна волна, длительность которой 5-30 дней.

Первая лихорадочная волна сопровождается такими симптомами как головные боли и головокружения, нарушения сна, отсутствие или снижения аппетита, покраснение сосудов кожи лица, инъекция (переполнение кровью) сосудов склер и конъюнктив. Есть вероятность менингеальных симптомов. Состояние становится лучше, когда температура тела больного ребенка падает. Но остается вялость, плохой аппетит и головная боль. Через 5-8 суток начинается повторное повышение температуры (вторая волна). Симптомы повторяются. Головные боли имеют резкий характер. Рвота может быть многократной. При движении глазных яблок возникают боли.

Прослушиваются глухие сердечные тона. Артериальное давление снижается. Появляются менингеальные симптомы, болезненность походу нервных стволов, гиперестезия, симптомы натяжения, снижение мышечного тонуса, резкое снижение сухожильных рефлексов, иногда симптомы орального автоматизма, дрожание, нистагм, дизартрия. Походка больного неустойчива.

Течение болезни благоприятное. Функции нервной системы восстанавливаются на 100% на 2—3-м месяце.

Диагностика Клещевого энцефалита у детей:

Диагностику клещевого энцефалита проводят по таким признакам как острое начало болезни, выраженные симптомы интоксикации, рано появляющиеся признаки диффузного или очагового поражения головного мозга, появление вялых параличей и гиперкинезов. Подсказку диагноза дает весенне-летний сезон, в особенности если больной находился какое-то время в местах обитания клещей.

Также диагностика проводится по обнаружению на коже ребенка места укуса клеща. Помогает поставить диагноз наличие специфических антител класса IgM (используется метод ИФА). Выделение вируса из крови и спинномозговой жидкости больных проводят путем внутримозговото заражения новорожденных белых мышей материалом от больного или в культуре ткани (куриные фибро-бласты).

Лечение Клещевого энцефалита у детей:

Неэффективно назначение антибиотиков. В качестве этиотропного лечения в ранние периоды болезни вводят специфический иммуноглобулин человека против клетевого энцефалита. Доза рассчитывается так: 0,5 мл на 1 кг тела больного в сутки (курс 2-3 дня). Дегидратация проводится с помощью 25% раствора магния сульфата, маннитола, лазикса, 20% раствора глюкозы и т. д. Для дезинтоксикации показаны такие препараты как реополиглюкин и альбумин.

Врачи могут назначать симптоматическую терапию. Для лечения тяжелых случаев используют глюкокортикостероиды в дозах согласно возрасту ребенка на протяжении 5—10 дней. Если у больного проявляются расстройства дыхания, больной переводится на искусственную вентиляцию легких. Восстановительный период после излечения проходит с назначение массажа, гимнастики, физиотерапевтических процедур. Врачи советуют также лечение на курортах.

Профилактика Клещевого энцефалита у детей:

Если обнаружен очаг заболевания в дикой природе, места опыляют инсектицидами. Для профилактики с/г животных также используют обработку хлорофосом (актуально для коров, коз, овец и пр.).

В очагах инфекции, если есть эпидемиологические показания, применяют активную иммунизацию. А также – для лиц, имеющих дело в работе с вирусами. Используют такие вакцины:

Вакцину вводят два раза, интервал между вакцинациями от 1 до 3 месяцев. Ревакцинация проводится через 9-12 месяцев. Также для профилактики применяют иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита. С целью экстренной постэкспозиционной профилактики клещевого энцефалита можно применять иммуномодулятор с противовирусной активностью анаферон детский. Дети в возрасте до 12 лет должны принять 1 таблетку 3 р. в день, а дети от 12 лет принимают 2 таблетки 3 р. в день на протяжении 21 дня (условно принятое значение длительности инкубационного периода).

Анаферон детский применяют и в комплексном лечении клещевого энцефалита начиная с периода ранней реконвалесценции для потенцирования противовирусного действия и предупреждения активации персистирующего вируса. Препарат назначают в течение 1 мес при лихорадочной форме и до 3 мес при менингеальной и очаговой форме. Детям до 12 лет — по 1 таблетке 3 раза в день, детям старше 12 лет — по 2 таблетки 3 раза в день.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Клещевой энцефалит у детей:

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Клещевого энцефалита у детей, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Euro lab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, изучат внешние признаки и помогут определить болезнь по симптомам, проконсультируют Вас и окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Euro lab открыта для Вас круглосуточно.

Как обратиться в клинику:

Телефон нашей клиники в Киеве: (+38 044) 206-20-00 (многоканальный). Секретарь клиники подберет Вам удобный день и час визита к врачу. Наши координаты и схема проезда указаны здесь. Посмотрите детальнее о всех услугах клиники на ее персональной странице.

Если Вами ранее были выполнены какие-либо исследования, обязательно возьмите их результаты на консультацию к врачу. Если исследования выполнены не были, мы сделаем все необходимое в нашей клинике или у наших коллег в других клиниках.

Если Вы хотите задать вопрос врачу – воспользуйтесь разделом онлайн консультации, возможно Вы найдете там ответы на свои вопросы и прочитаете советы по уходу за собой. Если Вас интересуют отзывы о клиниках и врачах – попробуйте найти нужную Вам информацию в разделе Вся медицина. Также зарегистрируйтесь на медицинском портале Euro lab, чтобы быть постоянно в курсе последних новостей и обновлений информации на сайте, которые будут автоматически высылаться Вам на почту.