какие социальные слои поддерживали белых и красных

Участники гражданской войны

Гражданская война – это крупномасштабные вооружённые столкновения между различными политическими и социальными группами России, развернувшиеся после прихода к власти большевиков. Наиболее ожесточённый характер они носили в 1918-1920 гг. Последние очаги сопротивления советской власти были подавлены в 1922 году.

Гражданская война: стороны

Главные воюющие стороны:

Все противоборствующие стороны действовали с крайним ожесточением: убийства пленных и мирного населения носили массовый характер.

Ещё одной военной силой гражданской войны, были зарубежные воинские подразделения («иностранная интервенция»).

Гражданская война Красные и Белые

В гражданскую войну было втянуто почти всё население страны. Для пополнения рядов представители и красных, и белых, помимо массовой пропаганды, использовали насильственную мобилизацию: мужчин призывного возраста «загоняли» в армию под угрозой немедленного расстрела.

Участники Белого движения – офицерство, казаки, землевладельцы, купечество и буржуазия, православное духовенство, зажиточное крестьянство. Они пошли на вооружённое сопротивление Советам с целями восстановления своей власти и прежних социально-экономических прав и привилегий, возврата отнятой большевиками собственности. Это основные причины белого движения. Белая Добровольческая армия была создана 25 декабря 1917 года в Новочеркасске.

Сражения гражданской войны

Фронты гражданской войны

К лету 1918 года до 2/3 территории страны не подчинялось советской власти: там доминировали группировки и правительства, выступавшие против неё. Чтобы переломить ситуацию в свою пользу, большевики создали ударные фронтовые армейские соединения и ввели военное положение – с трудовой повинностью для населения, продразвёрсткой. Были образованы фронты:

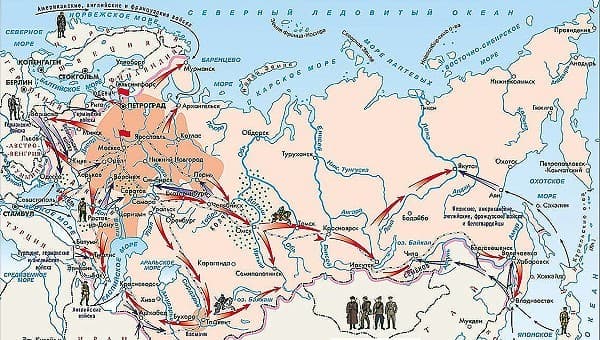

Карта гражданской войны

На карте наиболее наглядно показано, насколько глобальной была в России гражданская война. Начало её было критическим для советской власти: большинство регионов её не признали, и большевики находились в плотном враждебном кольце. Но в дальнейшем политика белых и красных привела к победе вторых и полному разгрому первых. Народ не хотел реставрации старых порядков, поэтому поддержал большевиков.

План гражданской войны

С осени 1918 года Красная армия развернула активные контратакующие действия на всех фронтах. С этого момента наступательное движение красных в гражданской войне всё время шло по нарастающей. План большевиков был таков: установление советской власти на всей территории страны и переход к мировой революции.

Разобщённые силы Белой армии не имели чёткого плана действий и смутно представляли себе, что делать после победы. Однако все они планировали, закрепившись в регионах, получить поддержку иностранных государств и наступать на Москву и Петроград, соединяясь с союзными силами Белого движения.

В итоге ни полноценной помощи из-за рубежа, ни соединения сил не получилось. Большевики, благодаря грамотной массовой пропаганде, получили всенародную поддержку, нарастили свои основные силы и разгромили белых.

Лидеры гражданской войны

Выдающиеся военачальники Красной Армии, внесшие решающий вклад в победу:

Видные личности Белого движения, сыгравшие наиболее значительную роль в гражданской войне:

Победа красных в гражданской войне

Гражданская война завершилась утверждением советской власти по всей России. За исключением: Финляндии, Польши, новообразованных прибалтийских республик, которые большевики признали независимыми государствами. Были созданы Российская, Украинская, Белорусская и Закавказская советские республики – основа будущего СССР.

Социальные слои и классы, основные политические партии в гражданской войне.

В процессе вооруженного противостояния выявились три основные социально-политические силы, участвовавшие в Гражданской войне.

Первая — большевики, которые опирались на большинство рабочего класса и беднейшего крестьянства.

Вторую составили представители свергнутых классов и примыкающих к ним социальных групп (помещики, буржуазия, офицеры, большая часть казачества, часть чиновников, интеллигенции).

В третью группу входила самая многочисленная часть населения, которую большевики называли «мелкой буржуазией». Она включала среднее крестьянство, мелких торговцев, ремесленников. И если первые две силы занимали непримиримые позиции, то большинство крестьян проявляло значительные колебания и в зависимости от обстановки склонялось на сторону то белых, то красных, пытаясь защититься от тех и других.

На первом этапе Гражданской войнына роль ведущей и консолидирующей силы в борьбе против большевиков выдвинулись социалистические партии — эсеры и меньшевики. Очаг сопротивления возник на Востоке страны, что не было случайным. С одной стороны, в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке в результате выступления Чехословацкого корпусабыла свергнута Советская власть; с другой — в этих регионах был велик удельный вес зажиточного крестьянства, которое было особенно недовольно продовольственной политикой большевиков и на первых порах охотно поддержало их противников. Все это привело к тому, что летом — осенью 1918 г. на этой территории и на Русском Севере было образовано до тридцати преимущественно эсеровских правительств.Среди них — Комитет членов Учредительного собрания (КОМУЧ) в Самаре, Западно-Сибирский комиссариат в Новониколаевске (с 1925 — Новосибирск), Временное сибирское правительство в Томске, Верховное управление Северной области в Архангельскеи др. Программы эсеровских кабинетов, как правило, включали лозунги созыва Учредительного собрания, Восстановления политических прав всех граждан, свободы торговли, денационализации промышленности и банков, налаживания социального партнерства.

Успехи и неудачи противников на фронтах в решающей степени определялись прочностью положения на прифронтовых территориях и в тылу, зависели от отношения к власти основной массы населения — крестьянства. Получившие же землю крестьяне, не желая участвовать в Гражданской войне, помимо своей воли втягивались в нее активными действиями белых и красных. Это породило движение «зеленых». Так назывались крестьянские повстанцы, боровшиеся против реквизиций продовольствия, мобилизаций в армию, произвола и насилия как белых, так и красных властей. По масштабам и численности движение значительно превосходило белое движение. «Зеленые» не имели регулярных армий, объединялись в небольшие отряды, чаще из нескольких десятков, реже — сотен человек. Действовали повстанцы преимущественно в районах своего проживания, однако само движение охватывало всю территорию России.

Развертывание этого массового протеста крестьян приходится на лето—осень 1918 г.

Основные причины:

· осуществление «продовольственной диктатуры», означавшей изъятие «излишков» продовольствия у среднего и зажиточного крестьянства, т.е. большинства сельского населения;

· «переход от демократического к социалистическому» этапу революции в деревне, в рамках которого началось наступление на «кулаков»;

· разгон демократически избранных и «большевизация» сельских Советов;

· насильственное насаждение коллективных хозяйств

Для их подавления использовались карательные отряды, захват заложников, артиллерийские обстрелы и штурмы деревень.Все это усиливало антибольшевистские настроения и ослабляло тыл красных, в связи с чем большевики вынуждены были пойти на некоторые экономические и политические послабления. В декабре 1918-го они ликвидировали вызывавшие неприязнь комбеды, в январе 1919 г. вместо продовольственной диктатуры ввели продразверстку. (Ее основной смысл — регламентация заготовок продовольствия.) В марте 1919-го был провозглашен курс на союз с середняками, которые ранее как «держатели хлеба» фактически объединялись с кулачеством в одну категорию.

Пик сопротивления «зеленых» в тылу красных войск приходится на весну — лето 1919 г. В марте — мае восстания охватили Брянскую, Самарскую, Симбирскую, Ярославскую, Псковскую и другие губернии Центральной России. Особенно значительным был размах повстанческого движения на Юге: Дону, Кубани и на Украине.

Сложным и противоречивым было взаимодействие красных, белых, «зеленых» и национальных сил на Украине. После ухода с ее территории германских и австрийских войск восстановление Советской власти здесь сопровождалось широким применением террора со стороны различных ревкомов и «чрезвычаек». Весной и летом 1919 г. местные крестьяне испытали на себе продовольственную политику пролетарской диктатуры, что также вызвало резкие протесты. В результате на территории Украины действовали как небольшие отряды «зеленых», так и достаточно массовые вооруженные формирования. Наиболее известными из них стали движения Н. А. Григорьева и Н. И. Махно.

Внутренний и внешний фронты гражданской войны. Борьба с буржуазно-помещичьей контрреволюцией и вооруженной интервенцией. Ход и итоги военных действий. Причины победы большевиков в гражданской войне.

Дата добавления: 2015-01-19 ; просмотров: 14 ; Нарушение авторских прав

«Белое» и «красное» движение в Гражданской войне

«Белое» движение в России

«Белые» были поклонниками старого монархического строя, отказывались принимать новые социалистические порядки, придерживались принципов традиционного общества. Важно отметить, что «белые» сплошь и рядом были радикалами, не считали, что можно договориться о чём-то с «красными», наоборот, они имели мнение, что недопустимы никакие переговоры и уступки.

«Белые» выбрали своим знаменем триколор Романовых. Командовали белым движением адмирал Деникин и Колчак, один на Юге, другой в суровых краях Сибири.

Отдельно нужно сказать о командующих белогвардейцами (так называлась созданная «белым» движением армия). Ими были необычайно талантливые полководцы, расчетливые политики, стратеги, тактики, тонкие психологи, умелые ораторы. Самыми известными были Лавр Корнилов, Антон Деникин, Александр Колчак, Пётр Краснов, Пётр Врангель, Николай Юденич, Михаил Алексеев. О каждом из них можно долго рассказывать, их талант и заслуги для «белого» движения трудно переоценить.

В войне белогвардейцы длительное время побеждали, и даже подвели в Москве свои войска. Но армия большевиков крепчала, к тому же их поддерживала значительная часть населения России, особенно самые бедные и многочисленные слои – рабочие и крестьяне. В конце-концов, силы белогвардейцев оказались вдребезги разбиты. Некоторое время они продолжали действовать за границей, но, не преуспев, «белое» движение прекратилось.

«Красное» движение

Как и у «белых», в рядах «красных» было множество талантливых полководцев и политических деятелей. Среди них важно отметить самых прославившихся, а именно: Лев Троцкий, Брусилов, Новицкий, Фрунзе. Эти военачальники отлично показали себя в боях против белогвардейцев. Троцкий был главным учредителей Красной армии, выступающей решающей силой в противостоянии «белых» и «красных» в Гражданской войне. Идеологическим лидером «красного» движения был известный каждому человеку Владимир Ильич Ленин. Ленина и его правительство активно поддерживали самые массовые слои населения Российского Государства, а именно – пролетариат, бедняки, малоземельные и безземельные крестьяне, рабочая интеллигенция. Именно эти классы быстрее всего поверили заманчивым обещаниям большевиков, поддержали их и привели «красных» к власти.

Главной партией в стране стала Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков, которая позже была превращена в коммунистическую партию. По сути это было объединение интеллигенции, приверженцев социалистической революции, социальной базой которых были рабочие классы.

Победить в Гражданской войне большевикам было нелегко – они ещё не совсем укрепили свою власть во всей стране, силы их поклонников были рассредоточены по всей огромной стране, плюс национальные окраины начали национально-освободительную борьбу. Много сил ушло на войну с Украинской Народной республикой, поэтому красноармейцам в течение Гражданской войны приходилось воевать на нескольких фронтах.

Атаки белогвардейцев могли прийти из любой стороны горизонта, ведь четырьмя отдельными военными формированиями белогвардейцы окружили красноармейцев со всех сторон. И не смотря на все трудности, в войне победили именно «красные», в основном благодаря широкой социальной базе коммунистической партии.

Против белогвардейцев объединились все представители национальных окраин, поэтому и они стали вынужденными союзниками красноармейцев в Гражданской войне. Для привлечения на свою сторону жителей национальных окраин большевики использовали громкие лозунги, такие как идея «единой и неделимой России».

Итоги Гражданской войны

Как уже было сказано несколько раз, победа в этой братоубийственной войне досталась «красным». Братоубийственная гражданская война стала для русского народа самой настоящей трагедией. Материальный ущерб, нанесенный стране войной по подсчетам составлял около 50 млрд. рублей – немыслимые по тем временам деньги, в разы превышающие сумму внешнего долга России.Уровень промышленности из-за этого понизился на 14%, а сельского хозяйства – на 50%. Человеческие потери по разным данным составляли от 12 до 15 млн.. Большинство из этих людей погибли от голода, репрессий, болезней. В ходе военных действий отдали свои жизни более 800 тыс. солдат с обеих сторон. Также во время Гражданской войны резко упало сальдо миграции – около 2 млн. россиян покинули страну и выехали за границу.

История России

§ 24. Российское общество между красными и белыми

1. Социальный состав и политическая ориентация противоборствующих сил. После захвата власти большевиками в России началась Гражданская война. Каким же был социальный состав противоборствовавших сил? Оба лагеря не были социально однородны — они представляли собой коалицию сил. У каждой стороны было вполне определенное, хотя и не абсолютно монолитное ядро, вокруг него сплачивались широкие слои населения, которые порой колебались, переходили с одной стороны на другую, иногда по нескольку раз. На протяжении всей Гражданской войны большевиков поддерживали рабочие и беднейшее крестьянство. Когда красные набирали в армию только добровольцев, большинство солдат были из рабочих. После того как была введена всеобщая воинская повинность, Красная Армия на 77% стала крестьянской. Однако костяк командного состава составляли бывшие офицеры царской армии.

Ядром и главной силой антибольшевистского движения было русское офицерство (более 125 тыс. офицеров служили в белых армиях). Ярыми антибольшевиками были царские чиновники, представители привилегированных классов, политически активная либеральная и демократическая интеллигенция. Политика «расказачивания», проводимая большевиками, привела в антибольшевистский стан и большинство казаков, а также часть рабочих и крестьян, недовольных введением продразверстки и резким снижением уровня жизни.

По своей политической ориентации антибольшевистское движение тоже было весьма пестрым. В нем объединились и монархисты, мечтающие о реставрации монархии, и русские национал-патриоты, возмущенные развалом Российской империи, и принявшие активное участие в Февральской революции либеральные и демократические силы, стремившиеся закрепить ее завоевания. Все эти столь разнородные политические силы объединяла идея борьбы с большевиками, которых они считали главными виновниками разрушения российской государственности. Главным же лозунгом антибольшевистского движения стал лозунг «непредрешенчества», под которым подразумевалось, что решить вопрос о государственном устройстве страны может только избранное всем народом Учредительное собрание.

На стороне большевиков сражались все те, кто поверил в возможность построения справедливого общества, кто не хотел реставрации старых порядков.

2. Создание Красной Армии. Выдвинутый Лениным лозунг немедленного прекращения войны и заключения всеобщего демократического мира привлек на сторону партии значительную часть солдат, что во многом обеспечило победу большевиков в октябрьских событиях 1917 г. После завоевания власти большевики провели демобилизацию старой армии и начали строительство Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) «для защиты завоеваний революции» на добровольческой основе. К началу мая 1918 г. в частях Красной Армии служило более 306 тыс. человек, из них: добровольцев-красноармейцев — 250 тыс., красногвардейцев — 34 тыс. От 70 до 90% всех добровольных защитников революции составляли солдаты-фронтовики. 71,2% от общего числа пришедших в армию по доброй воле являлись коммунистами и сочувствующими партии большевиков.

Расширение масштабов Гражданской войны вынудило большевиков перейти с конца мая 1918 г. к комплектованию армии на основе всеобщей воинской повинности. К уклонявшимся и дезертирам применяли репрессивные меры, самыми действенными из которых были конфискация имущества и земельного надела. РККА превратилась в преимущественно крестьянское войско. К концу Гражданской войны 77% ее бойцов были крестьянами, только 15% составляли рабочие, 8% — представители других социальных групп.

Регулярная армия требует «железной дисциплины», «беспрекословного повиновения» единой воле командира. Ленин директивно потребовал от большевиков умения укреплять дисциплину, «заставлять командный состав, высший и низший, выполнять боевые приказы ценою каких угодно средств».

Создать современную регулярную армию было невозможно без привлечения в нее военных специалистов. С июня 1918 г. большевики вводят практику мобилизации военспецов. Использование офицеров и генералов старой армии Ленин определял как одну из форм классовой борьбы, «своеобразие которой заключается в том, что рабочий класс привлекает к сотрудничеству часть тех сил, с которыми ведет борьбу».

Но над военными специалистами установили жесткий партийный контроль.

В то же время часть бывших офицеров и даже генералов русской армии восприняли идеи большевиков и пошли служить в РККА вполне осознанно и добровольно. Прославленными командирами Красной Армии стали С. М. Буденный, В. К. Блюхер, Г. К. Жуков, И. С. Конев, И. С. Кутяков, Μ. Н. Тухачевский, В. И. Чапаев, И. Э. Якир. Генералы царской армии Д. П. Парский, В. Н. Егорьев, Π. П. Сытин, А. Н. Снесарев командовали фронтами. А полковник И. И. Вацетис занимал пост главнокомандующего Вооруженными Силами Республики.

К концу Гражданской войны высший командный состав и административный аппарат РККА на 48% состоял из бывших офицеров и чиновников. Подобная ситуация вызывала резкое раздражение со стороны некоторых большевистских лидеров. Против использования военспецов выступила так называемая «военная оппозиция», имевшая своих инициаторов в ЦК РКП(б).

3. Крестьянство в Гражданской войне. Крестьянство являлось, пожалуй, единственным социальным слоем, который был удовлетворен результатами октябрьских событий. С выходом России из мировой войны и переделом земли крестьяне почувствовали, что их интересы как класса удовлетворены и их больше ничего не интересует.

Однако с введением политики продовольственной диктатуры в деревне начались столкновения с продотрядами. Только в июле — августе 1918 г. в Центральной России таких столкновений было более 150.

В марте 1919 г. произошли массовые крестьянские восстания в многонациональном Поволжье. Они охватили Симбирскую, Пензенскую, Уральскую, Оренбургскую и часть Казанской губернии и получили название «чапанной войны» (чапан — верхняя одежда крестьян). Причиной крестьянского недовольства стало распоряжение властей сдать в марте 30% годовой разверстки.

Тем не менее крестьянские выступления вряд ли можно характеризовать как антисоветские и даже антибольшевистские. В сознании народных масс советская власть, большевики ассоциировались с демократическим этапом революции, давшим мир, землю, народовластие. Но крестьяне никак не могли смириться с насильственным изъятием хлеба, принудительными повинностями, отсутствием свободы торговли, прочими тяготами «военного коммунизма». Все эти меры, по их представлениям, исходили от коммунистов, которые к тому же после декрета ВЦИК от 14 июня 1918 г. стали насильно вытеснять представителей других социалистических партий из Советов. Поэтому основным политическим требованием крестьянства стали лозунги «Советы без коммунистов!», «Да здравствует советская власть на платформе Октябрьской революции!».

Одновременно с «чапанной войной» началось восстание казачества на Верхнем Дону. Широкие слои казачества долго колебались в выборе между красными и белыми. Однако некоторые большевистские лидеры безоговорочно считали все казачество контрреволюционной силой, извечно враждебной остальному народу. В отношении казачества были проведены репрессивные меры, получившие название «расказачивание».

В ответ на репрессии вспыхнуло восстание в Вешенской и других станицах Верхнедонья. Казаки объявили мобилизацию мужчин от 19 до 45 лет. Созданные полки и дивизии насчитывали около 30 тыс. человек. В кузницах и мастерских развернулось кустарное производство пик, сабель, боеприпасов. Станицы и хутора опоясались окопами и траншеями.

Массовое недовольство крестьян наблюдалось также и в тылу белых армий. Его главной причиной была неспособность решить аграрный вопрос в интересах основной массы населения, хотя в целом аграрная политика белых постепенно эволюционировала в сторону признания необратимости перемен, происшедших в деревне. Но уже то, что они в этом, как и в других вопросах, боязливо придерживались политики непредрешенчества, тайно рассчитывая на сохранение сложившихся до революции отношений собственности, обусловило подозрения основной массы жителей села, что «баре» вновь их обманут, что и предрешило в конечном счете выбор крестьянства в пользу красных. Важным фактором в перемене политических симпатий крестьянства являлась также узаконенная практика самоснабжения белых армий, которая выливалась в грабежи и мародерство.

Однако после того как белые были побеждены, крестьяне повернулись против большевиков, чтобы отплатить им в свою очередь за их несправедливость и ошибки.

4. Рабочие в Гражданской войне. Опорой большевиков были рабочие крупных промышленных центров, и прежде всего Петрограда и Москвы. Однако часть их достаточно скоро стала разочаровываться в большевистской власти. Во многом это было обусловлено ухудшением их уровня жизни из-за резкого сокращения производства и массовой безработицы, что, в свою очередь, было вызвано двумя основными причинами: выходом России из войны и «социалистическими мерами» реорганизации промышленности, прежде всего введением рабочего контроля и национализацией банковского дела. Хаос в денежном обращении, прекращение кредитования предприятий и прочее в короткое время привели к массовому закрытию промышленных предприятий. На этом фоне усилили свою политическую активность меньшевики.

Отряд рабочих-красногвардейцев. 1918 г.

Весной 1918 г. в стране проходят новые выборы в Советы. Это были первые выборы после прихода большевиков к власти, и избиратели руководствовались уже не обещаниями, а реальными результатами их пребывания у власти. Почти по всем губерниям России большевики проиграли меньшевикам и эсерам. Программа, которую меньшевики и эсеры предлагали в ходе избирательной кампании, сводилась к следующему: денационализация промышленности, новый созыв Учредительного собрания, урегулирование крестьянского землевладения через земельные комитеты и сотрудничество рабочих комитетов с предпринимателями и государством в целях восстановления российской промышленности. Все это должно было проходить в рамках демократии и передачи местной власти в руки всенародно избранных дум. Однако новоизбранные Советы были разогнаны большевиками. Тем не менее в среде рабочего класса не наблюдалось массовых выступлений против большевиков. Как исключение можно рассматривать антибольшевистские восстания рабочих Воткинска и Ижевска, образовавших затем одну из самых боеспособных дивизий колчаковской армии.

Политика Деникина по отношению к рабочим была похожа на колчаковскую, но носила более мягкие формы. Деникин пытался создать атмосферу сотрудничества с рабочими. Легально действовали профсоюзы под руководством меньшевиков, предпринимались шаги по созданию юридической базы рабочего законодательства. Тем не менее все законодательство Временного правительства по рабочему вопросу было отменено, как и узаконенный большевиками 8-часовой рабочий день. Владельцы предприятий были восстановлены в своих правах, от рабочих требовали беспрекословного подчинения администрации. Но, главное, любая попытка рабочих выступить в защиту своих экономических интересов, даже в самой мирной форме, воспринималась как большевистская вылазка, которая должна быть подавлена жестко и незамедлительно. Все это происходило на фоне разжигаемого антисемитизма. Этим пользовались оставшиеся в подполье большевики для проведения соответствующей агитации среди рабочих.

5. Интеллигенция. Во время Гражданской войны усилился раскол в рядах интеллигенции. Часть политически активной либеральной интеллигенции примкнула к Белому движению. Они были напуганы хаосом, бунтом, пугачевщиной русской революции; хотели законности и порядка, пусть даже в лице военной диктатуры. Однако Белое движение не стремилось к сотрудничеству и партнерству с либеральной и социалистической интеллигенцией.

Сложные отношения с интеллигенцией сложились и у большевистской власти. Сразу после событий октября 1917 г. петроградская интеллигенция, включая основную массу школьных учителей, приняла активное участие в забастовках и антибольшевистских выступлениях. Особенно чувствительным оказался саботаж государственных чиновников, т. е. большой группы образованной части населения, профессионально связанной с работой госаппарата. Правда, забастовка длилась недолго, но она преподнесла большевикам горький и неожиданный урок: без этой профессиональной прослойки нельзя было ни построить государство, ни управлять им и экономикой страны.

Однако, используя «буржуазных» специалистов, большевики установили за ними строгий социальный контроль. К тому же часть коммунистов испытывала к ним острую неприязнь, выражавшуюся в травле специалистов («спецеедство»).

Какие же обстоятельства, разумеется кроме идейных соображений, заставляли интеллигенцию идти на службу к большевикам? Все было достаточно прозаично. Громадное воздействие на психологию культурного слоя русского общества оказывало прежде всего ощущение бытовой незащищенности. Основная масса интеллигентов была попросту поглощена проблемой самого примитивного выживания. А эта задача была настолько непростой, что становилось не до политики. Порой большевикам достаточно было подкинуть интеллигенции продуктовый паек, как она начинала верить, что власти «идут ей навстречу». Из отчаяния и надежды рождалась иллюзия, что через большевизм рождается «новый мир».

Униженность положения и необходимость оправдания своего служения большевикам породило с 1918 г. в интеллигентской среде целый спектр объяснений. Среди них преобладала идея о том, что большевики предотвратили анархию, так как сумели справиться с народной стихией, заставили считаться с собой крестьянство, насадили дисциплину, создали из ничего армию. Выдвигался и иной аргумент: лучше большевистская деспотия, чем возврат к старому или генеральская диктатура и распад России. Очень часто в свое оправдание интеллигенция приписывала большевизму силу, «очищающую» Россию и всю европейскую цивилизацию от скверны прошлого, т. е. его всемирно-историческую прогрессивность.

Многие интеллигенты испытывали острейший внутренний конфликт. «Жизнь их проходила между реальностью, подлежащей осуждению, и принципом, требующим оправдания существующего,— писала современница событий Н. Я. Мандельштам.— Они то закрывали глаза на действительность, чтобы беспрепятственно подбирать для нее оправдания, то, снова открыв их, познавали существующее. Многие из них всю жизнь ждали революцию, но, увидев ее будни, испугались и отвернулись».

Таким образом, важнейшим фактором в Гражданской войне является позиция народных масс. Поставленные перед жестким выбором, которого они безуспешно пытались избежать, народные массы после мучительных колебаний поддержали все же большевиков.

1. Какие причины заставляли те или иные социальные слои поддерживать белых или красных? 2. Проанализируйте позицию русского офицерства в Гражданской войне. Почему значительная часть офицеров встала на сторону красных? 3. Проанализируйте поведение крестьянства в Гражданской войне. Почему в конечном счете оно поддержало красных? 4. Какова была политика белых в рабочем вопросе? 5. В чем специфика поведения интеллигенции в Гражданской войне?