какие средства и методы церковь использовала в борьбе против еретиков

Что такое еретик? Борьба церкви с еретиками

Главные догматы

Наряду с появлением в Средние века главного сословия – духовенства, появились и люди, которые посмели пойти против мнения служителей Господа. Это, пожалуй, самое поверхностное объяснение, что такое еретик. Появление еретиков приходится на тот момент, когда церковь утвердила на своих собраниях главные догматы.

Что такое еретик? Это человек, который был хоть немного не согласен с главными догматами церкви. Еретиками назывались люди, которые выступали против непомерного богатства высшего церковного чина. В те времена, как известно, самыми богатыми были далеко не правители, управляющие государствами, а церковная элита. Огромные богатства и невероятное количество земли – все это принадлежало церкви.

Церковь испорчена

Многим не пришлись по душе церковные десятины, обязательные к уплате, продажа церковных реликвий и даже должностей. Безусловно, боясь расправы, травли и кары Господней люди не стремились высказывать свое мнение, хотя и имели личные взгляды на поведение церкви. Но находились рыцари, странствующие монахи и простые священники из небольших деревушек, которые, вопреки страху, смогли открыто выразить недовольство действиями церкви. Это будет, пожалуй, более точное определение, что такое еретик.

Именно так называли людей, которые считали, что церковь стала слишком испорчена властью и непомерными богатствами. Еретики не видели пользы и необходимости в слишком дорогостоящих церковных обрядах и празднованиях. Церковь и еретики были как две стороны одной медали. Одни не понимали нежелания людей идти по заветам церкви, другие же не признавали пышных церковных богослужений и призывали церковь отказаться от десятины, богатства и земель.

Евангелие как единственный источник веры

Что проповедовали еретики и чего добивались? Люди, не признающие догматы церкви, считали, что единственным источником истиной веры можно считать Евангелие. Ведь именно там написано, что люди должны быть едины, должны помогать ближнему, которому живется хуже, чем тебе самому. Еретики призывали церковь раздать свои богатства и земли беднякам, дабы сделать людей равными.

Понимая, что проповедовали еретики, не удивительно будет узнать, что и сами они частенько раздавали свои богатства, отдавали последнее ближнему, а сами питались тем, что подадут добрые люди. Еретики считали, что питаться подаянием – не грех, а, наоборот, великая сила, «царствование справедливости и равенства».

Как боролись с еретиками

В те времена самым страшным наказанием было отлучение от церкви. Именно так на первых порах карались еретики. Но, по сути, страдали все люди, окружающие еретика. Что такое еретик? Это человек, высказавшийся против церкви, при этом живущий в деревне или городе, имеющий соседей, друзей и родственников. Прознав про еретика, церковь могла наложить интердикт на целый город или район. Люди в этом месте становились вне закона.

Помимо того, что самого человека не могли приютить, накормить или помочь чем-то, кара касалась и ближнего окружения еретика. В городах, где были еретики, могли закрыть церкви и храмы. А это влекло за собой страшные по тем временам последствия: дети оставались некрещеными, покойники не отпетыми. Все верующие боялись, что неупокоеные души или младенцы, которые не прошли обряд крещения, обречены на вечные муки.

Прощение грехов

По данным историков особенно противились церковным догматам жители средневековой Франции. Известно, что в начале тринадцатого века уничтожались целые города. Католическая церковь и еретики вели непрерывную борьбу. Однако у церковнослужителей было два преимущества – огромная власть и несметные богатства. Многие рыцари шли на убийство еретиков не из-за каких-то своих верований и убеждений, а в расчете на приличный денежный куш.

Жители города Альби

Пожалуй, историческая об альбигойцах долго еще будет наводить ужас, и вызывать открытую неприязнь. В одном из богатейших районов Южной Франции с центром в городе Альби собралось особенно много еретиков. Туда-то и были направлены карательные отряды католической церкви. Люди, проживающие в городе, считали, что церковь, как и священнослужители, является посланником и прислужником далеко не Господа Бога, а Дьявола.

После карательной «операции» церкви и «прощения грехов» было разрушено несметное количество французских городов, в том числе и Альби. И не просто разрушено, а полностью уничтожено. Солдаты и наемные каратели грабили дома, убивали еретиков и их семьи, включая маленьких детей и стариков, сжигали целые кварталы.

По данным хроники, в одном из городов южной Франции было уничтожено более двадцати тысяч человек. Перед походом солдаты спрашивали папу: «Как отличить «доброго католика» от еретика?». Сегодня ответ бы шокировал многих: «Убивайте всех, кто будет на пути. Бог потом на Небе сам разберется, кто был свой, а кто чужой».

Священная инквизиция

Жанна д’Арк

Пожалуй, самым известным еретиком была француженка Жанна д’Арк. Церковь называла ее ведьмой, помощницей нечистой силы, колдуньей. Люди же считали ее национальной героиней, спасительницей и святой.

В середине 15 века Жанна д’Арк была подвержена пыткам, издевательствам и мучительной смерти на костре. Ее обвинили в ереси и волшебстве. Самое страшное, нелепое, ужасное, непостижимое в том, что всего через два десятка лет дело ведьмы д’Арк было пересмотрено, и девушка была признана невиновной самим папой Каликстом III. В середине двадцатого века ее канонизировали и назвали спасительницей Франции. А после Жанны был Каперник, Ян Гус, Джордано Филиппо Бруно, Мартин Лютер.

Это самые яркие и дошедшие до нашего времени задокументированные примеры борьбы церкви с еретиками. Самый яркие, но далеко не единственные. И вряд ли можно придумать что-то более страшное, чем «спасать людские души» путем использования инквизиционных трибуналов.

Как раньше боролись с еретиками

Малоизвестные факты о средневековых способах борьбы с еретиками.

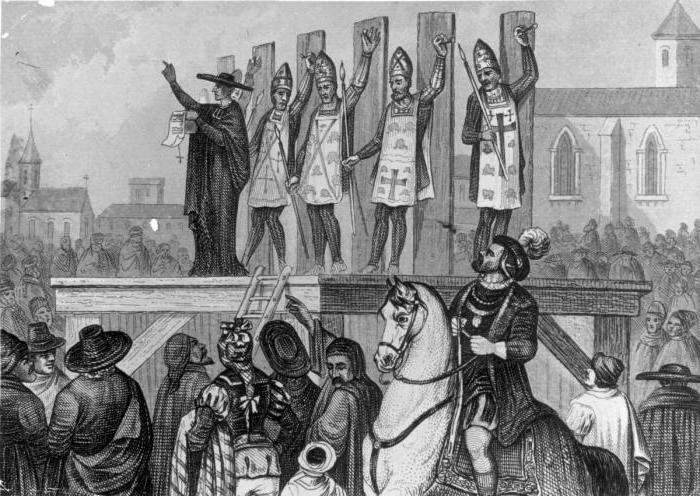

27 сентября 1480 года Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский с санкции Римского Папы Сикста IV учредили Испанскую инквизицию. Упразднили ее лишь в 1834 году. За несколько веков тысячи людей были преданы смерти, чьим ликам мы ужасаемся по сей день.

Порядки Торквемады

Через три года после учреждения Инквизиции, в 1483 году, первым Великим инквизитором стал Томас де Торквемада. За время его правления было сожжено на кострах около десяти тысяч человек, порядка тридцати тысяч были подвергнуты пыткам. Именно он добился изгнания из Испании около миллиона евреев.

Торквемада быстро организовал работу инквизиционных трибуналов. Инквизиторы прибывали в некую местность для изучения настроений местных жителей. Им объявлялось, что пришло время покаяться во всех грехах, и предлагалось донести на того, кто не желал раскаяться. Не донесшего подвергали преследованиям, потому недостатка в показаниях жителей друг на друга у церкви не было.

«Сжечь – не значит, опровергнуть!»

Эти слова приписывают Джордано Бруно, возможно, самой известной жертве Святой Инквизиции. Его схватили в 1592 году по доносу аристократа, пригласившего Бруно к себе в гости, чтобы тот помог ему овладеть «искусством памяти». Довольно быстро Джордано рассорился с хозяином, и тот целых три дня строчил на своего гостя доносы. Бруно обвинялся не только в еретической трактовке устройства мира, но также в богохульных толкованиях Священного писания. Джордано Бруно, по заявлению аристократа, уверял, что не существует никакого возмездия за грехи, что души переселяются, и что сам Иисус не собирался погибать, до последнего стараясь избежать смерти.

Расследование дела Бруно шло более семи лет. За все эти годы он не отрекся от своих мировоззрений. Сама церковь приговор в исполнение не приводила, жертва передавалась светской власти. Узник был передан властям с упоминанием о «бескровном наказании», что означало аутодафе. 17 февраля 1600 года Джордано Бруно был сожжен на костре.

Орудия пыток

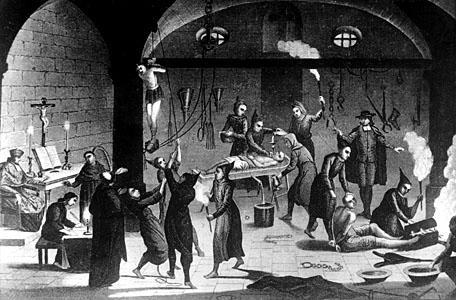

Похожим образом использовали металлическую клетку, в которую помещали еретика. Иногда так же погружали в воду, иногда – оставляли жариться на солнце. Надо ли говорить, что в таком случае жертву не поили и не кормили.

Пытка водой начиналась с того, что несчастного привязывали к специальному столу, выступ которого упирался жертве в спину. Нос затыкали и лили воду в рот, через специальную воронку. От невозможности глотать воду и дышать у истязаемого часто лопались сосуды. Когда тело переполнялось водой, но сознаваться ни в чем жертва не желала, палач прыгал ей на живот.

Железные крюки всевозможных модификаций использовались для раздирания спины. Жертву подвешивали на столбе и начинали «чесать». Иногда вместе с кусками мяса крюками выдирали ребра.

Дыба могла быть вертикальной, когда жертву подвешивали за руки, и горизонтальной, когда ее вытягивали с помощью специальных приспособлений. При вертикальной дыбе к ногам истязаемого привязывали груз.

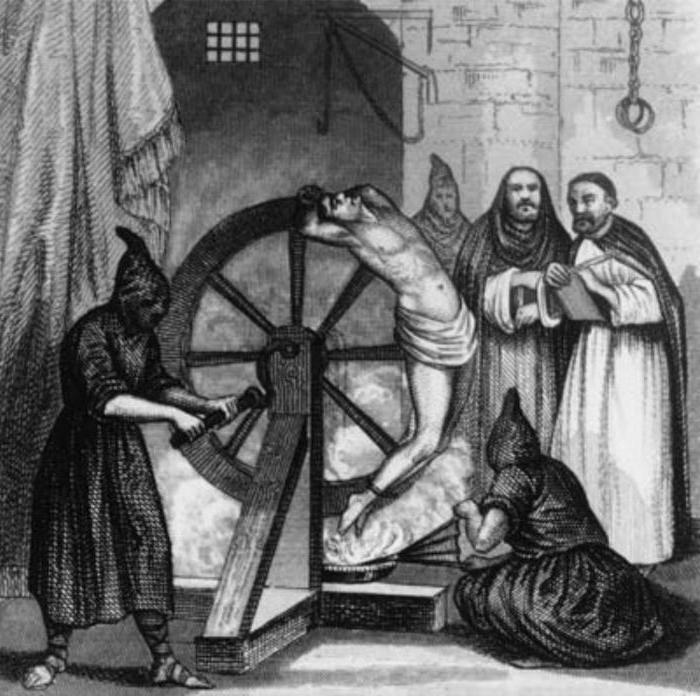

Четвертование с помощью лошадей могло не задаться. Кони подчас не могли разодрать жертву на куски, тогда палач делал надрезы на конечностях несчастного…

Металлическая груша вставлялась, скажем так, не в рот. Рукоятка крутилась, груша внутри человеческого тела расширялась и… трудно было не признаться даже в самых страшных преступлениях.

«Колыбелью Иуды» называлась большая табуретка, сверху напоминающая по форме пирамиду. На острие сажали жертву. Когда от невыносимой боли она теряла сознание, ее снимали, приводили в чувство и снова сажали.

А были еще пресс для черепа, испанский сапог, кресло для пыток с торчащими из него металлическими шипами. А иногда жертву, держа ее вниз головой, просто распиливали пилой. В таком положении несчастный до последнего находился в сознании…

Охота на ведьм

Считается, что во время охоты на ведьм в Средневековой Европе погибло около сорока тысяч женщин. По другим данным, жертв было более ста тысяч. Как бы то ни было, население ряда местностей существенно сократилось после активного поиска ведьм.

Если инквизиция положила глаз на какую-либо женщину, быть не признанной ведьмой шансов у нее практически не было. Первым признаком, по которому определяли ведьму, было наличие у нее домашнего животного. Кошки или собаки для обвинения в колдовстве было вполне достаточно. Не находили кота, годился жук с навозной кучи. Не было жука, в качестве доказательства использовали моль. Инквизиторы не брезговали даже тараканами.

Полагали, что у всякой ведьмы на теле есть отметина, некая область, которая не чувствительна к боли. Жертву кололи где только можно. Если не находили отметины на теле, считали, что таковая есть внутри. И тогда начинали изучать женщину более проникновенно. Но даже когда не обнаруживалось ничего подозрительного внутри, про жертву говорили, что сатана дал ей слишком безупречное тело. И ее все равно объявляли ведьмой.

ГДЗ история нового времени 7 класс Дмитриева Русское Слово Задание: § 10 Борьба за души и умы Реформация и Контрреформация в XVI в.

Стр. 96. Ключевые вопросы

№ 1. Как распространялось реформационное движение в Европе?

Протестантскими стали в основном княжества, расположенные на севере Германии. Протестантизм распространился во Франции, Нидерландах, Австрии, Венгрии, Скандинавских странах и Прибалтике. Идеи Лютера проникли и в Швейцарию, где была упразднена церковная иерархия.

№ 2. В чём заключались особенности организации протестантских общин?

Основу кальвинистской церкви составляла община верующих, которая из своей среды избирала пасторов из числа людей с образованием и даром убеждения, а также старшин-пресвитеров (по примеру ранних христиан).

№ 3. Как защищала свои позиции Католическая церковь?

Римские Папы и правители католических стран начали решительную борьбу с распространением протестантизма. Такая политика получила название Контрреформации. Одним из средств борьбы с протестантами стала инквизиция. Инквизиция поощряла доносительство на протестантов, следила за университетами, изданием книг. Короли католических стран издавали указы о преследовании еретиков.

Все права защищены. Правообладатель: ООО «Ксеноксс», рег. №40003805219, юр. адрес: Курземес пр. 106/45, LV-1069, Рига, Латвия. Для публикации на euroki.org

Стр. 98. Вопросы к рубрике «Изучаем источник»

Из УКАЗА ИМПЕРАТОРА КАРЛА V (1550)

№ 1. Используя информацию предыдущего параграфа, объясните, в какой период был принят указ. Позиции какой Церкви отстаивал император Карл V?

Данный указ был принят в период Контрреформации. Император Карл V отстаивал интересы Католической церкви.

№ 2. Что отнесено в указе к «проступкам» перед «святой Церковью»?

Печать, хранение, покупка и продажа сочинений Мартина Лютера, Жана Кальвина и других проповедников; организация собраний и присутствие на них.

№ 3. Чем вы объясните чрезвычайную жестокость наказаний, предусмотренных в указе?

Протестантизм приравнивался к мятежу, преступлению против общества и государства.

Стр. 99. Вопросы и задания внутри параграфа

О каких монашеских орденах вы узнали из курса истории Средних веков? Для чего они создавались?

В начале XIII века возникли ордены нищенствующих монахов-проповедников. Основателем одного из них был Франциск Ассизский, в честь которого Иннокентий III учредил орден францисканцев. В Испании возник орден доминиканцев, основателем которого был Доминик Гусман. Целью этого ордена была борьба с еретиками.

Для обороны и расширения владений крестоносцев были созданы духовно-рыцарские ордены: тамплиеров, госпитальеров и Тевтонский орден.

Стр. 100. Вопросы к рубрике «Изучаем источник»

ИЗ СОЧИНЕНИЯ И. ЛОЙОЛЫ «ДУХОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ»

№ 1. В чём заключается главная идея этого текста?

Главная идея этого текста в том, что необходимо полностью повиноваться Папе как выразителю воли Бога.

№ 2. Что даёт приведённый отрывок для понимания основ, на которых строилась деятельность иезуитов, и причин их влияния в обществе?

Деятельность иезуитов строилась на укреплении в обществе власти Католической Церкви и подавлении свободомыслия. Истинный католик полностью подчиняется лишь воле Папы. В отличие от других монашеских орденов, иезуиты участвовали в политике. С целью привлечения верующих иезуиты основывали больницы, дома престарелых, сиротские приюты и школы для бедных с бесплатным обучением и высоким качеством образования.

Стр. 102. Вопросы и задания после параграфа

№ 1. Что способствовало распространению идей Реформации за пределами Германии? Расскажите о Ж. Кальвине и возникновении кальвинизма.

Жан Кальвин (1509-1564), француз по происхождению, закончил юридический факультет Парижского университета. Хорошо владел латынью, много времени уделял изучению Священного Писания. В 26 лет Кальвин написал трактат «Наставление в христианской вере», положив начало кальвинизму.

Углубление Реформации было связано с именем Жана Кальвина (1509—1564) — француза по происхождению, вынужденного из-за своих протестантских взглядов эмигрировать в Швейцарию.

В возрасте всего 26 лет Кальвин написал главный труд своей жизни — трактат «Наставление в христианской вере», положив начало новому направлению в протестантизме — кальвинизму.

Городской магистрат Женевы пригласил Кальвина занять должность проповедника. Это привело к разительным переменам в жизни богатого и некогда весёлого города. Новый порядок, введённый суровым духовным учителем, предписывал женевцам отказаться от суетных развлечений и праздников, каяться в грехах, проводить время в молитвах и благочестивом чтении.

Не всем горожанам это пришлось по вкусу. Во время очередных выборов Кальвина обвинили в чрезмерной жажде власти (за эти качества его прозвали женевским папой) и выдворили из города. Однако спустя некоторое время его сторонники в городском магистрате одержали верх, и Кальвин вернулся в Женеву триумфатором.

№ 2. В чём заключались особенности кальвинизма как одного из протестантских течений? Чем он отличался от лютеранства?

Особенностью кальвинизма была чрезмерная религиозная строгость: отказ от развлечений и праздников, регулярное покаяние, постоянные молитвы, скромность, ношение тёмной одежды, запрет украшений. Кальвин считал, что судьба каждого определена заранее и никто не в силах изменить это предначертание. Однако человек может узнать, к чему он предназначен. Для этого нужно добиться успеха в своей профессии.

Устройство Кальвинистской церкви заметно отличалось не только от Католической, но и от Лютеранской церкви. Её основу составляла община верующих, которые избирали из своей среды старшин-пресвитеров (по примеру первых христиан, также выбиравших своих наставников из мирян). Духовенства, возведённого в сан, у кальвинистов не было. Для совершения службы они избирали пасторов из людей образованных и наделённых даром убеждения.

№ 3. Проведите обсуждение на тему: «Личность и община в протестантизме». От чего протестантские учения освобождали верующих? Какое значение они придавали личной вере? Какую роль в жизни верующих играла община, Церковь?

Протестантские учения освобождали верующих от необходимости платить налоги Церкви, от службы на латинском языке, который не всем мог быть понятен.

Благодаря тому, что Папа как посредник между Богом и человеком больше не имел авторитета у протестантов, они получили возможность обращаться к Богу напрямую, что укрепило их веру.

Община выступила своего рода заменой Риму и Церкви.

№ 4. Расскажите, что такое Контрреформация. Дайте оценку результатам этой политики.

Контрреформация — борьба Католической Церкви и её сторонников с распространением протестантизма. Для этого была воссоздана инквизиция и учрежден орден иезуитов.

Важным событием Контрреформации стал Тридентский собор, на котором была подтверждена неизменность основных положений католической веры, провозглашено верховенство Папы, введена книжная цензура.

В то же время, католики признавали, что протестанты сделали Библию понятнее и доступнее для верующих, а уровень грамотности в протестантских землях оказывался выше, чем в католических.

№ 5. Используя карту (с. 94), объясните, чем завершились к концу XVI века религиозные войны между католиками и протестантами.

Борьба католиков и протестантов завершилась окончательным утверждением протестантизма в ряде стран и территорий Европы, преимущественно Северной.

№ 6. Рассмотрите проблему. В ходе Реформации сложилось несколько течений протестантизма, имевших определённые различия в вопросах вероучения и организации жизни общин. Чем можно объяснить такое многообразие?

С прекращением влияния Папы на протестантов начинаются попытки выстроить новую систему вероучения, которая бы отражала чаяния всех слоев общества. И таких систем было несколько, что в результате привело к возникновению нескольких ветвей протестантизма, отличающихся друг от друга лишь в некоторых вопросах.

Раздел V

ГОСУДАРСТВА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

В XVI—XVII вв.

В XII веке на юге Франции распространилась альбигойская ересь. Альбигойцы считались христианами, но их вероучение сильно отличалось от доктрины католицизма. В 1209 г. папа Иннокентий III после увещеваний объявил против них крестовый поход.

Но даже война не искоренила все тайные еретические общины. Они активно проповедовали от Рейна до Пиренеев. В это время церкви угрожали не ведьмы, а опасность гораздо серьезней – ересь и фальшивое почитание христианской веры. Появилась потребность в особом церковном органе.

В 1215 г. IV Латеранский собор учредил суд католической церкви – святую инквизицию. Ее миссией стало разоблачение еретиков, прячущихся среди добрых католиков. Инквизиторы проводили следствие и хорошо разбирались в христианском учении.

В истории инквизиции можно выделить 2 периода:

Термин «инквизиция» (с лат. «расследование») появляется при возникновении трибуналов. Инквизиция характеризуется не только судебной процедурой и наказанием. Отличительной чертой является постоянное присутствие уполномоченного на выявление ереси судьи.

Цель инквизиции – розыск и наказание еретиков. Всех сомневающихся, оспаривающих догматы церкви ждал Святой трибунал. Но возмездие за вероотступничество было не главной задачей. Преобладало стремление вернуть заблудших в лоно церкви.

С XV века инквизиторы открыли охоту на ведьм и колдунов. Причиной этого стало распространение мистицизма и протестантизма. Святая инквизиция беспощадно преследовала науки, если они не соответствовали религиозным канонам.

Преступления против веры находили в произведениях искусства и литературе. В 1599 г. был учрежден «Индекс запрещенных книг». Он действовал до середины XX века.

Инквизиторы действовали по судебному регламенту. Буква закона строго соблюдалась.

Следствие начиналось с доноса. Вызывали свидетелей, собирали улики. Эксперты, помощники инквизитора, определяли обоснованность подозрения в ереси. Обвиняемого отправляли в каземат, имущество его описывали. Все показания на допросах документировал секретарь.

Обвиняемому назначался адвокат. Но тот больше убеждал подзащитного признаться, чем старался оправдать его. Трибунал мог заподозрить защитника в симпатии еретику.

Человек, уличенный в ереси, мог признать вину и раскаяться. Тогда на него накладывали епитимью. Наказания для грешников были разные:

Подсудимый мог упорствовать в своих убеждениях. В таких случаях его подвергали пыткам. Набор для допроса с пристрастием в основном включал огонь, воду, плети, дыбу. Церковники сами не касались несчастного. Приглашали городского палача.

Миллионы казненных. Кому выгодно

Книги о средних веках рассказывают о фантастическом количестве казненных инквизицией. Называются 10–12 миллионов жертв.

Открытые архивы показали истинную картину. Все судебные процессы протоколировались. Например, инквизиция в Испании за 150 лет вела почти 50 тысяч дел. На костер отправили только 775 человек.

Массовая культура рисует Святую инквизицию черными красками. Впервые инквизицию стали критиковать в эпоху Просвещения. Сказать о христианстве доброе слово в образованной среде было неприлично. Тогда начал формироваться образ жестокого орудия церкви.

Протестанты ненавидели католическую церковь. Они тратили крупные средства для уменьшения ее роли и возвышения себя. В английских научных трудах отражена старая вражда католиков и протестантов.

Франция XIX века была полем сражения либералов и консерваторов. Последние пользовались поддержкой католической церкви. Либеральная пресса публиковала научные работы, направленные на дискредитацию церкви.

Инквизиция оказалась удобной организацией. На нее повесили тяжелые обвинения в мракобесии, стяжательстве и жестокости.

Инквизиция как следственный аппарат прекращает деятельность в начале XIX века. В 1908 г. получает название «Священная конгрегация доктрины веры». До Второго Ватиканского собора она имела привилегии, и ее главой был папа римский.

Сегодня Конгрегация доктрины веры управляется кардиналом. Занимается вопросами веры и морали внутри церкви.

Борьба с еретиками под видом классовой борьбы — почему?

Тезисами резюмирован процесс производства особых цивилизаций (культур), осуществляемый как процесс опредмечивания / распредмечивания вероучения и вероисповедания, основанных на специфически особенном восприятии и понимании (толковании) одного и того же основополагающего исходного свода «священных текстов» соответствующих «мiровых религий».

Показаны место и роль идеологии и политики в производстве особых цивилизаций (культур), а также соотношение различных политических, экономических и юридических форм существования особых общественных организмов с религией (общественным способом жизни), общественным способом производства, общественно-экономической формацией и экономической общественной формацией в целом.

Обобщённо (тезисами) представлен «механизм» действия общественной ограниченности человека идеологическими формами сознания и её (ограниченности человека) обусловленности материальными и идеальными условиями производства общественных индивидов, отчуждённых от своей человеческой природы и от своей родовой власти над своей жизнью, а равно и невозможности упразднить эту ограниченность без успешного свершения пролетарской социальной революции.

Тезисами обосновано: только революционный пролетариат способен адекватно воспринимать и мыслить учение Маркса, посредством его практического присвоения произвести качественно новое общественное сознание человека, упраздняющего отношения частной собственности посредством производства действительно коллективных отношений собственности (производства = присвоения) человека, завершающего своё становление самим собой.

Борьба с еретиками как особенность иудео-христианства.

В истории международного коммунистического и рабочего движения доднесь не утихают споры и не исчезают размежевания по поводу того или иного толкования учения Маркса в целом и отдельных работ тех, кого в СССР именовали «классиками марксизма-ленинизма», в особенности.

Это относится к работам любого из тех, кого относят к теоретикам «марксизма» в той или иной его разновидности. Собственно и сами эти «разновидности марксизма» возникли на основе «разного прочтения» литературного наследия Маркса и Энгельса, положившего начало развитию и борьбе между собой разных «направлений и школ марксизма».

В этом отношении совокупность текстов Маркса — отнюдь не первый и далеко не первый исторический прецедент «литературного наследия», положившего начало развитию и борьбе разных «направлений и школ».

Историческая судьба присвоения всякого корпуса «священных текстов» современных «мiровых религий» — исходный прообраз того, что происходило, произошло и происходит с «наследием Маркса».

По своему общественному существу и характеру эта борьба по большей части имела и доднесь имеет вид борьбы с ересями и еретиками, то есть эта борьба по своему общественному существу, содержанию и характеру есть новое издание борьбы внутри иудео-христианской церкви между различными её партиями.

Эта идеологическая и политическая борьба привела либо к осуждению отдельных партий как ересей, а их вождей и идеологов — как ересеархов, с отлучением их от церкви и физическим уничтожением в случае не раскаяния в этих грехах своих.

А в тех случаях, когда ни у одной из противоборствующих политических партий с разной идеологией (вероучением и вероисповеданием) не хватало сил победить другую партию, — к расколам и возникновению враждебных церквей (конфессий), формально руководствующихся одними и теми же «священными текстами».

В эпоху Реформации и Контрреформации, итоги которой подвела 30-летня война, весь этот период внутренних религиозных войн в западной части Нового Запада завершился Вестфальским миром — новой системой религиозно-политических отношений, конституировавших Новый Запад как существующую органическую систему.

В РСДРП, в Советской России (СССР) и Коминтерне с момента их учреждения также шла ожесточённая борьба за единственно ортодоксальное толкование и практическое воплощение «учения Маркса-Энгельса-Ленина» в общественную практику, а равно и за монополию на единственно ортодоксальное толкование и воплощение этого «вероучения» новой «религии масс», согласно определению Джугашвили (Сталина).

Эта борьба представлялась как борьба фракций сначала внутри РСДРП, а затем внутри правящей партии РКП(б)-ВКП(б), и наконец, после запрета фракций в ВКП(б), — как «обострение классовой борьбы по мере строительства социализма».

Так с чем же мы имеем дело во всех этих случаях? Почему происходило и происходит именно так, а не иначе со всеми этими «текстами», ставшими «священными» для той или иной конкретной и весьма значительной части человечества?

Каковы общественные условия, которые необходимо и неизбежно порождают длящуюся веками ожесточённую борьбу между совокупностями особых социумов по поводу «правильного прочтения» одних и тех же «текстов», равно почитаемых «священными» каждой из борющихся сторон?

Идеологическое и политическое производство особых цивилизаций (культур).

Казалось бы — у всех и для всех из этих особых социумов и индивидуумов есть буквально один и тот же исходный текст, написанный на одном и том же языке.

Вопросы точности и «адекватности» перевода этого исходного текста на другие языки в конечном итоге уходят на дальний план, ибо в конечном итоге тяжущиеся стороны в прочтении основополагающего исходного текста приходят к языку его оригинала.

Однако этот один и тот же текст понимается (истолковывается) по-разному каждой из тяжущихся сторон.

И не просто по-разному понимается этот текст, но настолько по-разному понимается, что эти конкурирующие понимания одного и того же исходного текста расходятся вплоть до противоположности двух мiров или, как минимум, до разных мiров, каждый из которых несовместим с другими, исключает их.

Выражением этого является разделение особых социумов на своих и чужих по способу видения и оценивания мiра и самих себя в нём, а равно и по соответствующему этому специфическому видению и оцениванию способу деятельности (жизни) этих особых социумов и их органических членов. Речь идёт о племенах, народах, нациях и входящих в них корпорациях индивидуумов, вплоть до семьи, и самих этих индивидуумах.

Предельным общественным выражением этого разделения является разделение на бытийственных «друзей», подлежащих защите, и бытийственных «врагов», подлежащих уничтожению в их общественном качестве «врага».

По ставшему классическим для Нового Запада определению Карла Шмитта это бытийственное разделение на «друзей» и «врагов» есть квинтэссенция «политического» как такового.

И такие споры не разрешаются иначе, кроме как посредством бытийственного уничтожения «врага» в этом его общественном качестве «врага» посредством политической победы над «врагом» и превращения (ассимиляции) его в «друга».

Речь идёт об ассимиляции «врага» уже не в его общественном качестве «врага», но в общественном качестве «друга», то есть в общественном качестве органического члена особого социума «победителя».

Вследствие ассимиляции бывшего «врага» он становится тем и таким, общественный способ повседневной жизни которого есть общественный способ жизни, которым живёт его «победитель».

Соответственно и способ видения и оценивания мiра и самого себя в нём, который присущ «победителю», становится обязательным для «побеждённого», то есть для ассимилируемого бывшего «врага».

Для ассимилированного «победителем» бывшего «врага», следовательно, истолкование и понимание всех основополагающих «священных текстов» данного особого социума не может быть никаким другим, кроме истолкования и понимания, которые присущи особому социуму-победителю.

Политическим по своей общественной форме и применяемым средствам способом превращения «врагов» в «друзей», интегрированных в одно особое политическое государство в качестве его органических членов, формально равных по своим правам и обязанностям со всеми другими его действительными членами, является ассимиляция.

Но по своей общественной природе точно таким же способом превращения «врагов» в «друзей» является также и интеграция множества политических государств в одну органическую целостность особой (особенной и обособленной) цивилизации.

А посредством чего осуществляется эта интеграция множества политических государств в одну цивилизацию?

Посредством единого в своих наиболее существенных моментах вероучения и вероисповедания, во-первых, организации в одну общую для всех них общественную корпорацию религиозного и политического типа одновременно, во-вторых.

Посредством общего для всех них общественного способа жития (религия) с присущими ему материальными и идеальными (идеологическими) культами, ритуалами и табу, то есть особой культурой со всеми её институтами. Материальным основанием каждого из таких особых общественных способов жития (материальным основанием каждой из таких особых религий) является один и тот же общественный способ производства. И это — в-третьих.

По существу речь идёт о том, что интеграция «союзных» («друзья») политических государств (народов или наций) стремится к превращению всех «друзей» в одно органическое целое производства общественных индивидов.

Это есть не что иное, кроме как процесс превращения совокупности всех «друзей» в один производственный общественный организм — в один и единый мiр-экономику, в который все эти народы (нации) и их политические государства входят как его органические члены.

В пределе каждый такой мiр-экономика стремится к превращению в одно политическое государство (в империю), ассимилировав в себя в качестве своих действительных органических членов всех своих бытийственных «врагов» вообще и из числа тех, у которых основополагающие «священные тексты» суть также и основополагающие «священные тексты» становящейся «империи», в особенности.

Ну а те из бытийственных «врагов», которые не поддаются ассимиляции «победителями», подлежат либо полному физическому уничтожению, либо превращению в говорящий рабочий скот — в туземное население колоний (нео-колоний).

Исходным образом для этого описания служит иудео-мессианская (иудео-христианская) цивилизация Нового Запада.

Однако логика становления, возникновения и функционирования всех особых цивилизаций, существовавших и существующих в течение последних двух тысяч лет на Земле, по существу является точно такой же, хотя в каждом особом случае она (эта логика) имеет свои специфические изменения в свих конкретно-чувственных проявлениях и понятийных (абстрактных) выражениях.

Теперь можно и нужно вернуться к непосредственному вопросу о том, чем объективно (независимо от сознания и воли конкретных индивидуумов) обусловлено разное «прочтение», а равно и разное понимание ими одних и тех же текстов, одного и того же учения Маркса теми, кто считает себя марксистами. А равно и к тому, чем обусловлены споры между ними относительно существа учения Маркса в целом и отдельных его моментов.

Идеологические формы как формы общественной ограниченности человека.

Каждый читающий воспринимает, оценивает и осмысливает написанное Марксом (как и другими «марксистами») чрез призму объективных форм восприятия, оценивания и мышления реальности, которые определяют сознание и волю воспринимающего (читающего), оценивающего и осмысливающего воспринимаемое (читаемое) им.

Разные социальные группы и принадлежащие к ним индивидуумы в силу разной общественной природы своей и присущих им объективных форм восприятия, оценивания и мышления, определяющих их сознание, необходимо и неизбежно различаются, в том числе, также и тем, что они воспринимают и понимают в формально одном и том же тексте.

В действительности для разных социальных групп, принадлежащих к разным цивилизациям и культурам, формально один и тот же текст Маркса (как и всякий другой текст) вследствие сказанного имеет разное общественное содержание и характер, а посему для них этот текст — это не один и тот же текст, но общественно разные тексты.

Но ведь и внутри одной и той же цивилизации (культуры) есть свои особые части — особые большие социальные группы. Каждой из них присущ специфический способ видения и оценивания мiра и самих себя в нём, а равно и социально-групповой способ жития не только в этом мiре в целом, но и внутри своей цивилизации (культуры), внутри своего политического государства.

Именно этот способ жизни (а он есть не что иное, кроме как ансамбль интересов) отличает большую социальную группу и её органических членов от всех других больших социальных групп и её представителей внутри этой же самой цивилизации (культуры), политического государства.

Индивидуальное сознание каждого органического члена любого особого социума (от народа, нации до всей особой цивилизации или культуры) объективно определено, обусловлено формами общественного сознания, то есть формами и способами восприятия, оценивания и мышления, которые присущи соответствующему особому социуму.

Именно эти объективные формы общественного сознания являются теми, опредмеченными не только в сознании и психике, но и во всей органической природе индивидуума, общественными «фильтрами» («очками»), которые отсекают, элиминируют (исключают) из содержания воспринимаемого, оцениваемого и мыслимого индивидуумом всё то, чего нет в самих этих общественных формах.

Поэтому эти формы общественного сознания являются также и теми формами, которые, образуя органическую целостность — органически целостную систему, не только ограничивают (определяют пределы, границы), но и определяют всю внутреннюю структуру (систему связей и отношений между всеми элементами) мiра, воспринимаемого, оцениваемого и мыслимого общественными индивидами, являющимися органическими членами соответствующей культуры (цивилизации).

Совокупностью всех тех связей и отношений, которыми соответствующий элемент сознания связан со всеми другими элементами этого специфически особенного общественного сознания и в которых он находится со всеми другими элементами его же, определяется смысл и значение каждой конкретной формы и каждого конкретного элемента, входящего в содержание этой формы, в этом сознании.

Всем этим особым общественным сознанием в целом определяется смысл и значение всякого, любого «текста» (образа, символа, понятия, высказывания, числа и т.д. — её особого логоса в целом), который возможен и необходим в рамках (в общественной форме) данного специфически особого сознания на определённой ступени его развёртывания в общественном пространстве и времени.

Именно поэтому все эти смысли значения, а равно и выражающие их «тексты», но только те, которые органически присущи этому сознанию как органически целостной системе, уместны в нём (предположены и предопределены им) и никакие другие, производится процессом производства и воспроизводства этого сознания в общественном пространстве и времени здесь-бытия соответствующей культуры (цивилизации).

Но что есть сама эта цивилизация (культура) как органическое целое?

Она есть конкретная, существующая в конкретном пространстве и времени, общественная формация или, ещё точнее, — общественно-экономическая формация, ибо представляет собой чувственно-конкретный общественный способ жизни (религию), материальной основой которой является определённый общественный способ производства, являющийся прогрессивной эпохой экономической общественной формации.

И в ней весь ансамбль присущих ей объективных форм общественного сознания есть не просто выражение или отражение общественного бытия соответствующей общественно-экономической формации, но неотъемлемый атрибут, органический момент этой общественно-экономической формации, всего её общественного бытия как себя для себя – как единой органически целостной общественной системы.

Только становится эта общественная система сама собой, или она только-только возникла как таковая, либо она уже завершила процесс своего становления органической целостностью — это дальнейшие детализации и конкретизации процесса возникновения данной конкретной общественной сущности (природы) и её существования.

Существование особой (особенной и обособленной от других) общественной сущности (природы) есть осуществление ею самоё себя как себя в процессе и процессом своей повседневной жизни.

Это осуществление особой общественной сущностью (природой) самоё себя, иными словами, есть процесс развёртывания этой особой общественной сущностью (природой) самоё себя в пространстве и времени, воспринимаемого и мыслимого ею самой как развитие (рождение, рост, зрелая жизнь и смерть) самоё себя как особого общественного организма.

Революционный пролетариат — единственный производитель нового сознания.

Для общественного сознания всей особой цивилизации (культуры) её собственный общественный организм со всей его органической и неорганической (присваиваемой и осваиваемой посредством процесса производства общественных индивидов данной общественно-экономической формации) природой — это и есть весь его космос или весь его мiр в его целом.

И весь этот мiр (космос), всё это мiроздание, включая все сущие в нём общественные организмы, некогда сотворён кем-то, но точно не самими его обитателями, ибо и они также суть творение Того (Тех), кто сотворил всё это мiроздание со всем сущим в нём, и с тех пор «развивается» (растёт, трансформируется, функционирует) по вечным и неизменным естественным законам, которые индивидуумы должны соблюдать, а значит и познавать, чтобы жить и выжить в этом мiроздании.

Никаких других законов мiроздания в целом, «развития» общества и человека, кроме тех законов, которые сотворены Творцом (Творцами) их, для человека не существует. Однако и существующие законы природы, общества и человека далеко не все и далеко не сразу познавались (открывались) и познаются (открываются) людьми. Но это ничего не изменяет в том, что эти законы суть естественные, вечные и неизменные законы.

Поэтому в реальности может быть только «вечное возвращение того же самого» (Ницше) — только это и дано познанию человека, и ничего сверх этого.

Или, как писал Мишель Фуко, выйти за пределы дискурсивной формации, в рамках которой и которой живёт соответствующая цивилизация (культура), её органические члены не в состоянии — им это не дано в абсолютной массе их.

Новые дискурсивные формации, согласно Фуко, Ясперсу и множеству иных исследователей «Осевого времени», культур и цивилизаций Запада и Нового Запада, могут творить только Отцы-основатели даже не новых цивилизаций (культур), а нового «Осевого времени». Но таковые всем этим исследователям, как и всей их «Осевой цивилизации», неизвестны — они за пределами их дискурсивной формации.

Только учение Маркса даёт ключ к пониманию всего процесса производства человека как человека, то есть всего процесса производства социальной материи вообще и перехода человека из своей предыстории в подлинную историю свою именно как человека.

Перехода в подлинную историю человека как существа универсального и сознательного, а потому свободного родового существа, а не как иного себе, ибо отчуждённого от своей собственной человеческой природы и чуждого ей, говорящего вида производящих животных.

Но учение Маркса — это положение основ новой дискурсивной формации, присущей общественной формации завершившего своё становление человеком человека и потому вступившего уже в свою подлинную историю человека.

Непосредственным производителем этой новой общественной формации, а равно и завершающей фазы превращения человека в самого себя — в человека, может быть и действительно являет себя исключительно и только пролетариат, организовавший сам себя как класс и в класс для себя — в революционную диктатуру пролетариата, а равно и успешной осуществивший её.

Поэтому не только адекватно понять учение Маркса, но и завершить начатое им производство новой дискурсивной формации способен только революционный пролетариат, и никто более, а, следовательно, только органические члены революционного пролетариата.

Ибо все остальные общественные классы и социальные группы буржуазного общества, кроме революционного пролетариата, воспринимают из текстов Маркса и мыслят только то и в той мере, что и в какой мере в читаемых ими текстах Маркса соответствует буржуазному сознанию и воспроизводит это буржуазное сознание. Это же самое относится также и к текстам Ульянова (Ленина).

А вот с текстами, написанными Энгельсом, ситуация совсем другая — его индивидуальное восприятие и мышление всегда были и до конца дней его так и остались восприятием и мышлением органического члена буржуазного общества, всецело подчинёнными буржуазному сознанию.