какие стихи входили в радуницу

Первая книга стихотворений Сергея Есенина «Радуница». Лирическая сюита «Русь»

Россия в книге Есенина «Радуница». Образы, картины, идеи. Самобытность таланта поэта, не однородность и противоречивость его лирического творчества. Фольклорные источники поэтики Есенина. Русская природа и быт деревни в стихотворениях «Радуницы». Особенности поэтического стиля. «Радуница» в современной ей поэзии.

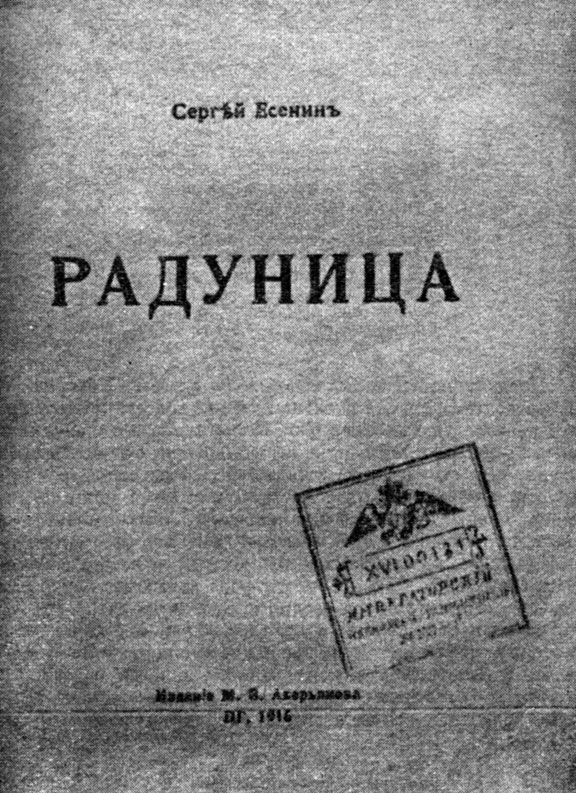

Первая книга стихотворений Есенина «Радуница» вышла в свет в начале 1916 года. Она была издана в Петрограде М. В. Аверьяновым при близком участии Н. Клюева.

* ( Ввиду того, что «Радуница» стала библиографической редкостью, а в современных изданиях Есенина составлявшие ее стихотворения рассыпаны среди других, мы перечислим их в том порядке, какой избрал сам поэт при издании книги. Это необходимо для того, чтобы подчеркнуть целостность восприятия поэта, с которой он желал предстать перед читателями, издавая свою первую книгу. «Радуница». Пг, 1916, изд. М. В. Аверьянова.

«Микола», «Инок», «Калики», «Не с бурным ветром тучи тают», «Задымился вечер, дремлет кот на брусе. «, «Гой ты, Русь, моя родная. «, «Богомолки», «Поминки», «Шел господь пытать людей в любови. «, «Край родной! Поля как святцы. «, «Улогий», «В хате», «Выть», «Дед», «Топи да болота. «.

II. Маковые побаски

«Белая свитка и алый Кушак. «, «Матушка в купальницу по лесу ходила. «, «Кручина», «Троица», «Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха. «, «Ты поила коня из горстей в поводу», «Выткался на озере алый свет зари. «, «Туча кружево в роще связала. «, «Дымом половодье», «Девичник», «Сыплет черемуха снегом. «, «Рекруты», «Край ты мой заброшенный. «, «Пастух», «Базар», «Сторона ль моя, сторонка», «Вечер», «Чую радуницу божью. «.)

Содержавшиеся в стихотворениях «Поэт», «У могилы», «Кузнец» социальные мотивы, хотя и не были ярко выражены и определенны, оказались несозвучными общему пафосу книги, ее тональности и поэтическому строю. Стихи же, посланные Грише Панфилову, были крайне слабы.

Что же касается сюиты «Русь», то в ее поэтическом стиле, образах, тональности много общего со стихотворениями, вошедшими в книгу.

Отметим также, что и «Марфу Посадницу» поэт не сдал в салонные журналы и не включил в «Радуницу», а предложил в горьковскую «Летопись». Запрещенная однажды поэма, если бы даже она вошла в книгу, не была бы принята кругами, в которых поэт хотел завоевать симпатии и страстно желаемую славу. Эту слабость, отмечаемую многими современниками * и самим поэтом, «лучше всех знавшим, что он талант», учитывали в салонах и всячески восхваляли именно ту его лирику, в которой отрыв от острых тем и идей современной поэту жизни был особенно заметным.

* ( См., например, работы И. Розанова.)

Прислушиваясь к подобным похвалам, Есенин не включил в «Радуницу» стихотворения, содержавшие военные и иные социальные мотивы, а те произведения, которые вошли в нее, вполне устраивали и содержателей салонов, и учредителей придворного «Общества возрождения художественной Руси». В книге Есенина они находили блестящую художественную реализацию собственных воззрений на роль искусства. Перед их воображением рисовались яркие, сочные и колоритные картины той самой Руси, которую они стремились возродить и увековечить. Природный талант поэта, его глубокий лиризм, искренность и обнаженность утверждаемых им чувств, броскость и меткость многих поэтических образов выгодно отличали его поэзию от худосочного сочинительства символистов, словесных уродств футуристов, а отсутствие в ней опасных социальных мотивов делало ее желанной в чуждом народу и революции лагере. В этом мы видим одну из важных причин столь бурного и шумного успеха Есенина в салонных кругах.

Сборник стихов «Радуница» не однороден. Среди стихотворений, в которых чувствуется влияние христианских идей, исповедь смиренного инока, есть стихи, раскрывающие удивительные богатства русской природы, конкретные и правдивые картины быта дореволюционной деревни.

Стихотворение «Микола» впитало в себя представления, возникшие на основе широко распространенного в рязанском крае культа Николая угодника, икона которого была перенесена в Зарайск из Корсуни в 1224 году. Но Есенин не ограничивается поэтизацией народных поверий, его «Микола» молится не только за «здравье православных», но и за победы.

* ( Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР. Архив Ремизова А. М., ф. 256, оп. 1, ед. хр. 30, стр. 7.)

Отношение Есенина «к ратному делу» нашло благожелательное для столичных литературных кругов выражение и в стихотворении «Рекруты». Крестьянские парни, которым завтра предстоит вступить в бессмысленную бойню, кричат, «пяча грудь»: «До рекрутства горе маяли, а теперь пора гульнуть», они «в пляс пускались весело», а их веселье вызывает одобрительные улыбки у стариков, и этим праздничным настроением заражаются и «девчоночки лукавые», и окрестные рощи.

Не могли остаться незамеченными и такие строки:

* ( Стихотворение «Задымился вечер, дремлет кот на брусе. «.)

* ( См. стихотворения: «Калики», «Шел господь пытать людей в любови. «, «Гой ты, Русь, моя родная».)

Простой крестьянин в своем отношении к нищему-богу оказался выше, чем бог о нем думал. И хотя здесь нет явно выраженного богохульства и господь-бог не уверен в своем подозрении, он лишь сомневается в гуманности простого люда, ирония все же чувствуется. Но и образ милосердного старика был близок столичным литературным кругам, и это снимало остроту иронии. В другом стихотворении «Гой ты, Русь, моя родная. » поэт противопоставляет Родину раю:

Нет, это стихотворение не могло вызвать неприязни у цензоров, несмотря на отказ поэта от небесного рая. Поэт отвергал рай небесный во имя создаваемого в стихотворении земного рая.

В значительно большей степени, чем это было раньше, использует Есенин в эти годы религиозные слова и образы, уподобляя жизнь природы церковному богослужению. Часто в таких уподоблениях пропадает сочность картины и в ней на первый план выступает не красота и свежесть природы, а несвойственная ей религиозность:

* ( Позже поэт переработал эти строки, и они стали иными. В «Радунице» же 1916 г. они напечатаны в таком виде. «Радуница», 1916, изд. М. В. Аверьянова, стр. 24.)

. Придя из деревни в Петербург и принеся с собою свою деревенскую мистику, в литературном мире Есенин нашел полное подтверждение того, что он принес из деревни, и укрепился в этом.

* ( С. Городецкий. Памяти С. Есенина (речь на вечере памяти С. Есенина в ЦДР просвещения 21 февраля 1926 г.). В сб.: «Есенин», под ред. Е. Ф. Никитиной. М., 1926, стр. 43, 44.)

«Помощь», однако, оказана была, и она принесла поэзии Есенина немалый урон.

Эти внушения не пропали даром и укрепили в поэте свойственные ему с детства грустные и бунтарские настроения, которые проявились во всей полноте позже. В «Радунице» же, несмотря на чуждые влияния, отчетливо выраженные в ряде стихотворений, поэт не утратил связи с «бытовыми корнями русской песни» и близким русской классической поэзии пафосом земной жизни. Поэтому, обращая внимание на далекий прогрессивной национальной поэзии пафос религиозных и стилизаторских произведений Есенина, его творчество любого периода, в том числе и дореволюционного, нельзя отождествлять с модной в то время литературой упадка. В эти рамки поэзия Есенина не укладывается.

Обложка первой книги стихотворений С. Есенина

* ( Имеются в виду стихотворения: «В хате», «Выть», «Дед», «Топи да болота. «, «Матушка в купальницу по лесу ходила. «, «Туча кружево в роще связала. «, «Выткался на озере алый свет зари. «, «Дымом половодье зализало ил. «, «Девичник», «Край ты мой заброшенный. «, «Пастух», «Базар», «Сторона ль моя, сторонка. «)

Положительной особенностью этих стихотворений является не только почти полное отсутствие в них религиозных образов, мотивов, слов и ориентация на русскую национальную поэтику, глубокими корнями связанную с народным творчеством, но и реалистическое изображение некоторых сторон быта дореволюционной деревни, земной красоты родной природы. В свободных от дурных влияний и вызванных жизненными наблюдениями стихотворениях Есенина особенно ярко раскрывается его поэтический дар, духовная близость с трудовым крестьянством.

Горестные раздумья поэта о печальной судьбе заброшенного и обездоленного, но горячо любимого им края нашли также выражение в стихотворениях «Край ты мой заброшенный. «, «Сторона ль моя, сторонка. «, в не вошедшем в «Радуницу» стихотворении «Заглушила засуха засевки» и некоторых других. Чувствуется боль за судьбу своего края, неудовлетворенность его неустроенностью, бедностью, заброшенностью.

Но грустные думы поэта не идут дальше, они обрываются, не переступая грань социального протеста, и он стремится заглушить их и с увлечением поэтизирует лучшие стороны деревенской жизни. Характерно стихотворение «Пастух». Нарисовав в нем прекрасную картину русской природы, где все радует: «межи зыбистых полей», «кружево облаков», «шепот сосняка в тихой дреме под навесом», «под росою тополя», «духовитые дубровы», приветливо зовущие ветками к реке, Есенин так заканчивает последнюю строфу:

* ( Стихотворения: «В хате», «Дед», «Девичник», «Базар», «Богомолки», «Поминки».)

Особенно спаяны строки стихотворения «В хате»:

Близкое знакомство с жизнью деревни, знание ее быта, в обстановке которого протекало детство поэта и который ему приходилось наблюдать и в зрелом возрасте, помогли создать уже ко времени выхода первой книги не только ряд стихотворений, противостоявших упадочнической литературе, но и громко заявить о своей способности к реалистическому творчеству в лирической сюите «Русь».

Тесно связанная с бытовой лирикой, лирическая сюита «Русь», как и «Радуница», подводит итог художественным исканиям раннего Есенина, впитывает и развивает наиболее сильные стороны его творчества и полнее, чем любое другое из его стихотворений этого периода, обнажает особенности его восприятия Родины. Написанная с большим чувством, «Русь» содержит в себе отчетливо очерченные эстетические и общественные позиции автора. Есенин долго работал над поэмой. Первые строки, вошедшие в нее, находим в стихотворении «Богатырский посвист» (1914).

И в стихотворении и в поэме эти строки образно выражали начало империалистической войны. Значение же образа в двух произведениях неодинаково. В стихотворении вслед за этими начальными строками шли:

В сюите же совсем другое. В ней этим видоизмененным строкам предшествуют картины мирной жизни деревни, в которую как гром среди ясного дня врывается война, и не слуги божий, а сотские оповещают о ней ополченцев, созывая их под царские знамена. И уже не увлекательной прогулкой деревенского витязя считает поэт войну, а величайшим горем народа, одно упоминание о котором вызывает слезы.

И в сюите «Русь» нет осуждения войны, но трактовка ее как несчастья и зла, хотя и неизбежного, свидетельствует о возмужании автора, отдаляет его от шовинистического лагеря литературы и сближает с лагерем демократическим.

* ( Литературные и научно-популярные приложения к журналу «Нива», 1915, т. 3, стр. 614.)

** ( «Сторона ль моя, сторонка. «, «Тебе одной плету венок», «Занеслися залетною пташкой».)

* ( Семен Фомин. Из воспоминаний. В сб.: «Памяти Есенина». М., 1926, стр. 130-131.)

* ( Эта дата стоит под сюитой и в изданиях сочинений Есенина 1926-1927 и 1961-1962 гг.)

Но и крестьянская Русь рисуется поэтом односторонне. В сюите он любит и изображает Россию «кроткую» («но люблю тебя, родина кроткая. «), смиренную, замкнутую в круг внутренних забот и интересов, в своей покорности способную преодолеть несчастье и стать «опорой в годину невзгод».

Война нарушает мирное течение сельской жизни, прерывает и без того короткие ее радости, громкие и задорные песни и пляски у костров на покосной стоянке, и вместо них слышится плач «слободских баб», но она не вызывает у «мирных пахарей» «ни печали, ни жалоб, ни слез», ни тем более протеста. Деловито и спокойно собираются они на войну и, восхищаясь их спокойствием, поэт называет их «добрыми молодцами».

И потом, когда проводившие их родные после долгих ожиданий писем не раз зададут себе тревожный вопрос: «Не погибли ли в жарком бою?», и им будут «чудиться запахи ладана» и «стуки костей», к ним из «далекой волости» придет груда добрых, радостных вестей, и их опасения и волнения окажутся напрасными. Со слезами на глазах будут они радоваться «успехам родных силачей». Поэт как бы гасит еле вспыхнувшую в сердцах родных тревогу.

И «Русь» не могла обострить отношений Есенина с теми великосветскими кругами, в которых он вращался в годы войны. Позже поэт читал «Русь» в присутствии царицы и царедворцев на концерте, программа которого составлялась при дворе самыми верными слугами царя, не нашедшими в сюите ничего запретного и предосудительного. Высокопоставленные круги как раз и привлекала идейная неопределенность и незрелость Есенина. Повторим здесь, что на этой почве и становилось возможным приобщение поэта к салонам. Противоречивость раннего Есенина и его большой талант стали причиной борьбы за него в противоположных лагерях литературы. В эту борьбу включились и явно реакционные силы, стремившиеся использовать талант поэта в интересах двора, последнего из Романовых.

В «Радунице» и в «Руси» отчетливее также выступили сильные стороны поэтического дара Есенина, заметнее стала его глубинная связь с традициями национального устного творчества.

Сергей Есенин

Есенин Сергей Александрович (1895–1925) – поэт, прозаик. Окончил Константиновское земское четырехгодичное училище (1909), Спас-Клепиковскую церковно-учительскую школу (1912), приступил к занятиям на историко-философском отделении Московского городского народного университета имени А.Л. Шанявского (1913). Стихотворение «Береза» в журнале «Мирок» (1914, январь) – его поэтический дебют. «Факт появления Есенина был осуществлением долгожданного чуда», – писал Сергей Городецкий о своем первом знакомстве в 1915 году с девятнадцатилетним Сергеем Есениным. Этого чуда действительно ждали долго. Предтечей есенинской «Радуницы» в XX веке была «Ярь» самого Сергея Городецкого, «Сосен перезвон» Николая Клюева, заставившие говорить о «провозвестнике новой силы». Поэты и прозаики «новокрестьянской школы» Сергей Клычков, Пимен Карпов тоже оказались его предтечами. Со временем уже не Есенин будет входить в круг «крестьянских поэтов», а они составят ближайшее есенинское окружение, получат известность благодаря Есенину. Но и вырезаны будут под корень, чтобы не осталось никаких побегов для возрождения после всеобщей и полной маяковизации поэзии. Александра Ганина расстреляют в марте 1925 года, незадолго до гибели Есенина, Николая Клюева – в 1934-м, Сергея Клычкова, Ивана Приблудного, Василия Наседкина, Петра Орешина, Павла Васильева – в 1937-м. Один из идеологов Пролеткульта, Георгий Устинов, будто накаркал в 1922 году: «Чуют ли поэты свою гибель? Конечно. Ушла в прошлое дедовская Русь, и, вместе с нею, с меланхолической песней отходят и ее поэты». «По мне Пролеткульт не заплачет. // И Смольный не сварит кутью», – меланхолически вздыхает Николай Клюев. И Есенин, самый одаренный поэт переходящей эпохи и самый неисправимый психобандит, вторит своему собрату: «Я последний поэт деревни. »

Но ведь уничтожалась не просто крестьянская а именно христианская Русь. Есенин в своих первых журнальных публикациях 1915 года и в «Радунице» 1916 года предстал невиданным до того времени чудом народного религиозного поэта. Это были уже не просто отдельные религиозные мотивы и темы, как у Алексея Кольцова или же Ивана Никитина, а новая молитвенная поэтика:

Так в одном из самых ранних стихотворений 1910 года предстает его «пантеизм», о котором Николай Вентцель писал после первых есенинских публикаций: «Это не всепоглощающий тютчевский пантеизм, для которого между „я» и природой не было грани и который нашел такое полное выражение в поэтической формуле: „Все во мне и я во всем»». У Есенина такое слияние с природой мы не находим, но она для него – обширный храм, и потому все в ней может считаться священным, все может возбуждать молитвенный восторг». Таким предстал он в ранних стихах. Характерен отзыв Николая Клюева на одну из первых публикаций Есенина в «Ежемесячном журнале». «Какие простые неискусные песенки Есенина в июньской книжке – в них робость художника перед самим собой и детская, ребяческая скупость на игрушки-слова, которые обладателю кажутся очень серьезной вещью», – писал он о «Троице» редактору журнала В.С. Миролюбову еще до переписки и знакомства с самим Есениным. В его предсмертном «Черном человеке» есть строки:

В простой крестьянской семье,

С голубыми глазами.

Ведь эти строки звучат как заклятье Ивану, не помнящему родства, которое Есенин не смог преодолеть. Его «Инония» заканчивается молитвой нового человека:

Проливай свой свет!

Новый в небосклоне

Наша правда – в нас!

«В начале 1918 года, – писал он в автобиографии „О себе» (1925), – я твердо почувствовал, что связь со старым миром порвана, и написал „Инонию»». Такую же инонию – иной, новый мир возвестили «двенадцать» Александра Блока и «Христе» Андрея Белого. «Поэмы Блока, Есенина, Белого, – напишет в 1918 году Иванов-Разумник, – поэмы „пророческие», поскольку каждый подлинный „поэт» и есть „пророк». И все истинные поэты всех времен – были «пророками» вселенской идеи своего времени, всегда через настоящее провидели в будущем Инонию».

Все трое в своих поэмах отреклись от старого мира, хотя тот же Есенин за два года до «Инонии» произносил как клятву:

. О Русь, малиновое поле

И синь, упавшая в реку,

Люблю до радости и боли

Твою озерную тоску.

Холодной скорби не измерить,

Ты на туманном берегу.

Но не любить тебя, не верить –

Я научиться не могу.

И не отдам я эти цепи,

И не расстанусь с долгим сном,

Когда звенят родные степи

После «Инонии» он отдал эти цепи, расстался с долгим сном. В 1920 году он напишет Александру Ширяевцу: «Брось ты петь эту стилизованную клюевскую Русь с ее несуществующим Китежем и глупыми старухами, не такие мы, как это все выходит у тебя в стихах. Жизнь, настоящая жизнь нашей Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества. Все это, брат, было, вошло в гроб, так что же нюхать эти гнилые колодовые останки? Пусть уж нюхает Клюев, ему это к лицу, потому что от него самого попахивает, а от тебя нет». Ответ Ширяевца Сергею Есенину не сохранился, но в это же время на замечание Ходасевича о том, что «народа такого, каков у вас в стихах, скоро не будет», он ответил от имени всех новокрестьянских поэтов, включая Есенина: «Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет. И что прекраснее: прежний Чурила в шелковых лапотках, с припевками да присказками, или нынешнего дня Чурила в американских штиблетах, с Карлом Марксом или „Летописью» (журналом М. Горького. – В.К.) в руках, захлебывающейся от открываемых там истин. Ей-богу, прежний мне милее. »

К этому же времени относятся и есенинские строки:

Я последний поэт деревни,

Скромен в песнях дощатый мост.

За прощальной стою обедней

Кадящих листвой берез.

Это было последнее молитвенное стихотворение последнего поэта деревни. Во всех последующих исчезает сама молитвенная лексика, в них уже нет ни звездных псалмов, ни лесного аналоя, ни причащенья у ручья, ни утреннего канона, ни вечерни полевой глухомани, ни зоревого заре псалма, ни молитвословного ковыля, ни молебна птичьих голосов. В «Письме к матери» не случайно появляются строки:

И молиться не учи меня. Не надо!

К старому возврата больше нет.

И он действительно уже никогда не вернется к этому старому. Через два года напишет:

Стыдно мне, что я в Бога верил,

Горько мне, что не верю теперь.

Но это же стихотворение 1923 года заканчивается покаянными строками, свидетельствующими о том, что Есенин не допускал мыслей о самоубийстве:

. Я хочу при последней минуте

Попросить тех, кто будет со мной, –

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,

За неверие в благодать

Положили меня в русской рубашке

Под иконами умирать.

. И теперь, когда вот новым светом

И моей коснулась жизнь судьбы,

Все равно остался я поэтом

Золотой бревенчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,

Вижу я, как сильного врага,

Как чужая юность брызжет новью

На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,

Я могу прочувственно пропеть:

Дайте мне на родине любимой

Все любя, спокойно умереть!

В том-то и дело, что ему не дали умереть по-христиански – все любя. Тайне его смерти выражена в строках Игоря Северянина: «И Богу вновь раскрыл раскаясь, сени // Неистовой души своей Есенин. »

После расстрела Алексея Ганина 30 марта 1925 года смертный приговор был вынесен и Сергею Есенину. Его не смогла спасти ни «Песнь о великом походе» ни сборник «О России и революции» с другими «коммунистическими стихами». Он был приговорен как «последний поэт деревни», который должен был стать таким же последним поэтом русской деревни как расстрелянный Николай Гумилев – русского дворянства. Через одиннадцать лет будут расстреляны все остальные поэты из ближайшего окружения Есенина: Николай Клюев, Сергей Клычков, Петр Орешин, Иван Приблудный, Василий Наседкин, хотя с «есенинщиной» было покончено уже в 20-е годы. Последнюю черту подвели книги «Упадочные настроения среди молодежи. Есенинщина» (издательство Коммунистической академии, 1927) и «Есенин – есенинщина – религия» Г. Покровского (издательство «Атеист», 1929).

В нашей антологии Сергей Есенин представлен молитвенными стихами, созданными до «Инонии».

Какие стихи входили в радуницу

КНИГА СТИХОТВОРЕНИЙ: РАДУНИЦА

(33 стихотворения),1916 год

——————-Русь——————-

Микола

Инок

Калики

Не с бурным ветром тучи тают

Задымился вечер, дремлет кот на брусе

Гой ты, Русь, моя родная

Богомолки

Поминки

Шёл Господь пытать людей в любови

Край родной, поля, как святцы

Убогий

В хате

Выть

Дед

Топи да болота

————Маковые побаски———-

Белая свитка и алый кушак

Матушка в Купальницу по лесу ходила

Кручина

Троица

Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха

Подражанье песне

Выткался на озере алый свет зари

Туча кружево в роще связала

Дымом половодье

Девичник

СЫПЛЕТ ЧЕРЕМУХА СНЕГОМ

Рекруты

Край ты мой заброшенный

Пастух

Базар

Сторона ль моя, сторонка

Вечер

Чую радуницу Божью

Так начинается книга Радуница :

——————РАДУНИЦА—————

На радуницу до обеда пашут, по обеде плачут, а вечером скачут

———————РУСЬ————

——————-МИКОЛА————

. в детстве я рос, дыша атмосферой народной поэзии. Бабка, которая меня очень баловала, была очень набожна, собирала нищих и калек, которые распевали духовные стихи. Очень рано узнал я стих о Миколе. Потом я и сам захотел по-своему изобразить Миколу

МИКОЛА

1

В шапке облачного скола,

В лапоточках, словно тень,

Ходит милостник Микола

Мимо сёл и деревень.

На плечах его котомка,

Стягловица в две тесьмы,

Он идёт, поёт негромко

Иорданские псалмы.

Злые скорби, злое горе

Даль холодная впила;

Загораются, как зори,

В синем небе купола.

Наклонивши лик свой кроткий,

Дремлет ряд плакучих ив,

И, как шёлковые чётки,

Веток бисерный извив.

Ходит ласковый угодник,

Пот елейный льёт с лица:

«Ой ты, лес мой, хороводник,

Прибаюкай пришлеца».

2

Заневестилася кругом

Роща елей и берёз.

По кустам зелёным лугом

Льнут охлопья синих рос.

Тучка тенью расколола

Зеленистый косогор.

Умывается Микола

Белой пеной из озёр.

Под берёзкою-невестой,

За сухим посошником,

Утирается берестой,

Словно мягким рушником.

И идёт стопой неспешной

По селеньям, пустырям:

«Я, жилец страны нездешной,

Прохожу к монастырям».

Высоко стоит злотравье,

Спорынья кадит туман:

«Помолюсь схожу за здравье

Православных христиан».

3

Ходит странник по дорогам,

Где зовут его в беде,

И с земли гуторит с Богом

В белой туче-бороде.

Говорит Господь с престола,

Приоткрыв окно за рай:

«О мой верный раб, Микола,

Обойди ты русский край.

Защити там в чёрных бедах

Скорбью вытерзанный люд.

Помолись с ним о победах

И за нищий их уют».

Ходит странник по трактирам,

Говорит, завидя сход:

«Я пришёл к вам, братья, с миром —

Исцелить печаль забот.

Ваши души к подорожью

Тянет с посохом сума.

Собирайте милость Божью

Спелой рожью в закрома».

4

Горек запах чёрной гари,

Осень рощи подожгла.

Собирает странник тварей,

Кормит просом с подола.

«Ой, прощайте, белы птахи,

Прячьтесь, звери, в терему,

Тёмный бор, — щекочут свахи, —

Сватай девицу-зиму.

Всем есть место, всем есть логов,

Открывай, земля, им грудь!

Я — слуга давнишний Богов,

В Божий терем правлю путь».

Звонкий мрамор белых лестниц

Протянулся в райский сад;

Словно космища кудесниц,

Звёзды в яблонях висят.

На престоле светит зорче

В алых ризах кроткий Спас.

«Миколае-чудотворче,

Помолись ему за нас».

5

Кроют зори райский терем,

У окошка Божья Мать

Голубей сзывает к дверям

Рожь зернистую клевать.

«Клюйте, ангельские птицы:

Колос — жизненный полёт».

Ароматней медуницы

Пахнет жней весёлых пот.

Кружевами лес украшен,

Ели словно купина.

По лощинам чёрных пашен —

Пряжа выснежного льна.

Засучивши с рожью полы,

Пахаря трясут лузгу,

В честь угодника Миколы

Сеют рожью на снегу.

Хочу концы земли измерить,

Доверясь призрачной звезде,

И в счастье ближнего поверить

В звенящей рожью борозде.

Рассвет рукой прохлады росной

Сшибает яблоки зари.

Сгребая сено на покосах,

Поют мне песни косари.

Глядя за кольца лычных прясел,

Я говорю с самим собой:

Счастлив, кто жизнь свою украсил

Бродяжной палкой и сумой.

Счастлив, кто в радости убогой,

Живя без друга и врага,

Пройдёт просёлочной дорогой,

Молясь на копны и стога.

. /1914/.

—————Калики—————

Проходили калики деревнями,

Выпивали под окнами квасу,

У церквей пред затворами древними

Поклонялись пречистому Спасу.

Пробиралися странники по полю,

Пели стих о сладчайшем Исусе.

Мимо клячи с поклажею топали,

Подпевали горластые гуси.

Ковыляли убогие по стаду,

Говорили страдальные речи:

«Все единому служим мы господу,

Возлагая вериги на плечи».

Вынимали калики поспешливо

Для коров сбережённые крохи.

И кричали пастушки насмешливо:

«Девки, в пляску! Идут скоморохи!»

. /1910/.

—— Не с бурным ветром тучи тают—

Не ветры осыпают пущи,

Не листопад златит холмы.

С голубизны незримой кущи

Струятся звёздные псалмы.

Она несёт для мира снова

Распять воскресшего Христа:

«Ходи, мой сын, живи без крова,

Зорюй и полднюй у куста».

И в каждом страннике убогом

Я вызнавать пойду с тоской,

Не Помазуемый ли Богом

Стучит берестяной клюкой.