какие страны появились после первой мировой войны

Новые европейские государства

Первая мировая война привела к существенному изменению политической карты Европы. На ней появились новые государства. Они возникли вследствие распада Австро-Венгрии и Российской империи, а также послевоенного территориального переустройства.

Чехословакия

Австро-Венгрия стала распадаться в конце войны. До нее чехи и словаки добивались автономии по типу венгерской. Но в годы войны стало крепнуть движение за отделение чешских и словацких земель от Австро-Венгрии.

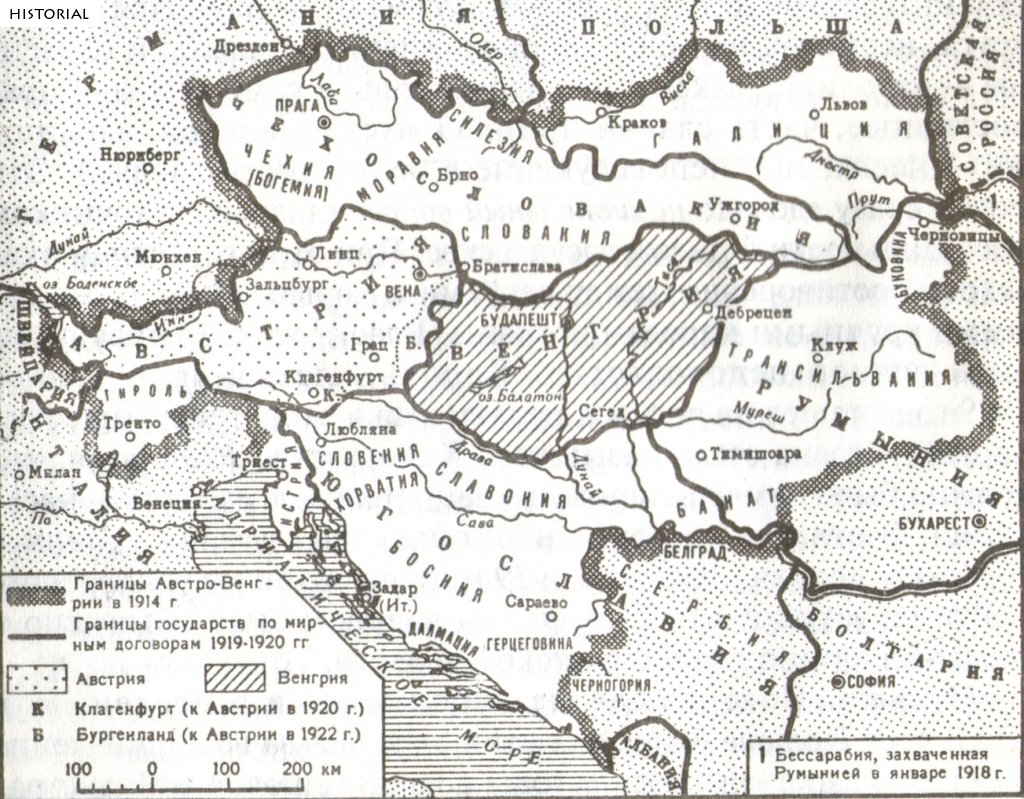

Границы новой республики были определены на Парижской мирной конференции. Франция, стремившаяся создать вокруг Германии несколько крупных государств, поддержала включение в состав нового государства территорий, населенных не только чехами и словаками, но и немцами в Судетской области, венграми и украинцами в Закарпатье. В результате около трети населения страны составили немцы, венгры и украинцы.

В Чехословакии были проведены крупные реформы. Дворянство лишилось всех привилегий. Был установлен 8-часовой рабочий день и введено социальное страхование. Земельная реформа ликвидировала немецкое и венгерское крупное землевладение. Конституция 1920 года закрепила сложившийся в Чехословакии демократический строй. Будучи одной из самых промышленно развитых стран Европы, Чехословакия отличалась сравнительно высоким уровнем жизни и политической стабильностью.

Венгрия

31 октября 1918 года император Австро-Венгрии и одновременно король Венгрии Карл IV поручил венгерскому графу М. Каройи сформировать правительство из демократических партий. Это правительство ориентировалось на Антанту и пыталось сохранить Венгрию в довоенных границах. 16 ноября 1918 года Венгрия была провозглашена республикой. Но укрепиться демократии в Венгрии не удалось. Венгерские коммунисты (а это были в основном военнопленные, принявшие участие в революции в России, вступившие там в РКП(б) и после Брестского мира вернувшиеся домой) призвали к революции и начали создавать по всей стране Советы по российскому образцу.

Прийти к власти им «помогла» Антанта. В ультимативной форме ее представитель потребовал освободить территории, которые должны были быть переданы соседям Венгрии. Речь шла о Словакии, Хорватии, ставшей частью Королевства сербов, хорватов и словенцев, а также Трансильвании, передаваемой Румынии. Ультиматум был воспринят в стране как национальная катастрофа. Антанта превращала Венгрию в небольшое государство, не имеющее выхода к морю. Правительство и сам Каройи ушли в отставку. Казалось, что выход из этого кризиса один — попытаться опереться на помощь Советской России в попытке отстоять территориальную целостность страны. Этот шаг нельзя было осуществить без коммунистов.

21 марта 1919 года они и социал-демократы объединились и бескровно провозгласили Венгерскую Советскую республику. Были национализированы банки, промышленность, транспорт, крупные земельные владения. Лидер коммунистов Бела Кун стал наркомом иностранных дел и предложил «вооруженный союз» с Россией. Этот призыв был поддержан в Москве. Две Красные Армии пытались пробиться друг к другу, при этом венгерская оттеснила чехословацкие войска и вошла в Закарпатскую Украину. Но соединение так и не произошло. 24 июля началось наступление чехословацкой и румынской армий. 1 августа Советское правительство в Венгрии ушло в отставку. Вскоре в Будапешт вошли румынские войска. Власть в Венгрии перешла к антикоммунистическим группировкам, выступившим за восстановление монархии. В этих условиях в 1920 году были проведены выборы в парламент.

До окончательного решения вопроса о монархии регентом Венгрии был избран бывший вице-адмирал Миклош Хорти. Став регентом, Хорти сосредоточил в своих руках значительную власть, но в стране были сохранены парламент и многопартийность. Была запрещена только деятельность коммунистов, руководящие деятели Советской республики были привлечены к суду.

Летом 1920 года новое правительство подписало мирный договор. По нему Венгрия теряла 2/3 территории, 1/3 населения и выход к морю. 3 миллиона венгров оказались в соседних государствах, а сама Венгрия приняла 400 тысяч беженцев.

Австрия

После подписания Австро-Венгрией перемирия это государство распалось, все ненемецкие области страны отделились. В самой Австрии 30 октября 1918 года власть на себя взяли Временное национальное собрание и Государственный совет — коалиционное правительство во главе с социал-демократом Карлом Реннером. Временное национальное собрание упразднило монархию. Большинство политиков считало, что маленькая Австрия не сможет выжить. Было принято решение добиваться вхождения Австрии в состав Германии. Но великие державы в Париже запретили это делать, не желая усиления Германии. Воля австрийцев была проигнорирована. Условия мирного договора, который была вынуждена подписать Австрия, были для нее необыкновенно тяжелыми. Она превратилась в государство-«обрубок». Столетиями складывавшиеся экономические связи Австрии с Венгрией и славянскими землями были искусственно разорваны, страна потеряла выход к морю. Вена, бывшая центром громадной империи и соперничавшая по величию и великолепию с Лондоном, Парижем и Санкт-Петербургом, стала столицей небольшого государства. Австрии было запрещено объединение (аншлюсе) с Германией.

Королевство сербов, хорватов и словенцев

Югославянские народы, входившие в Австро-Венгрию, объединились вокруг Сербии и создали 4 декабря 1918 года Королевство сербов, хорватов и словенцев. Однако сербы стремились занять в этом государстве ведущее положение. При этом они не хотели считаться с интересами других народов, весьма отличающихся друг от друга, несмотря на общее происхождение (хорваты и словенцы — католики, македонцы, черногорцы и сами сербы — православные, часть славян приняла мусульманство, албанцы же — неславяне, исповедующие в большинстве ислам). Это почти сразу сделало национальный вопрос главным источником нестабильности в новом государстве. При этом основным оказалось противоречие между сербами и хорватами — двумя самыми крупными народами страны. Власти же пытались подавить всякое недовольство. Король Александр в январе 1929 года пошел на роспуск парламента и запрет политических партий. Страна стала называться Королевство Югославия, что должно было символизировать «национальное единство» населения. В ответ хорватские националисты, усташи, убили в 1934 году короля. Только в 1939 году правящий режим решил пойти на уступки в национальном вопросе: было объявлено о создании автономной хорватской области.

Польша

Потерявшая независимость и разделенная в XVIII веке Польша более столетия боролась за восстановление своей государственности. В годы первой мировой войны страны Антанты поддержали требования поляков. В 1918 году Польша обрела независимость. Ее возглавил Юзеф Пилсудский.

Одной из самых острых проблем новой Польши были ее границы. Западные границы Польши были определены на Парижской мирной конференции. Восточные же Пилсудский пытался воссоздать в том виде, в каком они были в 1772 году, когда в состав государства, помимо собственно польских земель, входила вся Белоруссия, Литва, часть Латвии и Правобережная Украина. Такие планы не могли не встретить противодействия со стороны народов, населявших эти территории. Они противоречили и принципу самоопределения народов, положенному в основу послевоенного переустройства.

В декабре 1919 года Высший совет Антанты установил в качестве временной границы Польши на востоке «линию Керзона», названную так по имени британского министра иностранных дел. Эта линия проходила по приблизительной границе проживания поляков, с одной стороны, украинцев, белорусов и литовцев, с другой. Однако, опираясь на поддержку Франции, видевшей в сильной Польше надежный противовес Германии на востоке, Пилсудский мог игнорировать данное решение. Этому способствовала и слабость государств, только что провозгласивших свою независимость (Литва, Украина, Белоруссия) после распада Российской империи.

Польские войска последовательно установили контроль над Галицией (эта часть Украины была до первой мировой войны в составе Австро-Венгрии), Виленским краем Литвы, а в мае 1920 года заняли Киев. Здесь польская армия вступила в военные действия с Красной Армией. Та начала контрнаступление, отбросила поляков и в конце июля 1920 года приблизилась к «линии Керзона». Большевики посчитали возможным продолжить наступление с тем, чтобы подтолкнуть революцию в Польше и в остальной Европе. Красная Армия пересекла «линию Керзона», на территории Польши было создано революционное правительство. Для поляков это означало, что Польша может потерять только что обретенную независимость. Новый национальный подъем и экстренная французская военная помощь позволили Пилсудскому подготовить и осуществить успешное контрнаступление на Висле. Красная Армия была вынуждена отступать.

В марте 1921 года стороны подписали в Риге мирный договор. Советско-польская граница прошла восточнее «линии Керзона», в составе Польши оказалась западная часть Украины и Белоруссии. Вскоре поляки опять захватили у Литвы Виленский край. Так сложились границы Польши, в которой треть населения составили неполяки. Советско-польская война была первой войной, которую вело новое польское государство: она на долгие годы определила враждебность в отношениях между Польшей и СССР.

В 1921 году была принята конституция, провозгласившая в стране парламентскую республику. На ее основе были проведены выборы в польский парламент — сейм. Во внешней политике Польша, находясь с 1921 года в союзе с Францией, проводила антигерманскую и антисоветскую политику.

Помимо Польши, после распада Российской империи возникло еще несколько государств. Революция дала толчок национальным движениям, которые стали выдвигать требования о предоставлении независимости. Принятая в начале ноября 1917 года Советом народных комиссаров Декларация прав народов России признала право на самоопределение народов вплоть до отделения от России. Большевики при этом предполагали, что на национальных окраинах революция приведет к установлению Советской власти и между самоопределившимися окраинами и Россией сохранятся тесные связи. Однако не везде события стали развиваться по этой схеме.

Финляндия

31 декабря 1917 года была предоставлена независимость Финляндии. В январе 1918 года левые социал-демократы и финская Красная Гвардия с помощью большевиков попытались установить Советскую власть. Они захватили столицу Финляндии Хельсинки, промышленные центры на юге страны, создали революционное правительство, которое заключило договор о дружбе с Советской Россией. К тому же после провозглашения независимости на территории Финляндии оставались части русской армии, поддержавшие восставших. Финское правительство переехало в город Васе, находящийся на побережье Ботнического залива, и приступило к формированию национальной армии, поручив это бывшему российскому генералу К.Г.Э. Маннергейму.

Присутствие российских войск дало повод Маннергейму просить помощи у Германии. В начале апреля 1918 года около 10 тысяч немецких солдат высадились в Финляндии. Восставшие были разгромлены. Но страна оказалась в зависимости от Германии, обсуждались планы провозглашения Финляндии королевством и приглашения на престол германского принца.

После поражения Германии в первой мировой войне в Финляндии была провозглашена республика, немецкие войска покинули страну. До формирования выборных органов власти новое государство возглавил Маннергейм. Советско-финские отношения долго оставались напряженными.

Литва

Территория будущей независимой Литвы в 1915 году была оккупирована германскими войсками. Под покровительством Германии там была создана Литовская Тариба (Ассамблея) во главе с А. Сметоной. 11 декабря 1917 года она провозгласила воссоздание Литовского государства. Германия признала независимость Литвы, заставив Советскую Россию признать ее по Брестскому миру.

Однако после Компьенского перемирия в Литву вторглась Красная Армия. В стране была провозглашена Советская Власть. Но вскоре Красная Армия была вытеснена при помощи добровольческих отрядов, состоявших из остатков германской армии. В апреле 1919 года Литовская Тариба приняла временную конституцию и избрала президентом А. Сметону.

Однако власть Сметоны на первых порах была чисто номинальной. Часть территории страны была оккупирована польской армией, север Литвы контролировали немецкие отряды, отношения с Советской Россией оставались неурегулированными. Страны Антанты с подозрением относились к представителям новой власти, видя в них германских ставленников. Только что сформированную литовскую армию решено было бросить на очистку территории от немецких отрядов, затем на почве антипольских интересов удалось урегулировать отношения с Советской Россией. С ней был подписан договор, по которому Виленский край признавался литовским.

В советско-польской войне Литва придерживалась нейтралитета, но Советская Россия передала ей Виленский край, из которого были выбиты польские войска. Однако после отступления Красной Армии поляки вновь захватили эту территорию, между польской и литовской армиями шли непрерывные столкновения. Лишь в ноябре 1920 года при посредничестве стран Антанты было заключено перемирие. В 1923 году Лига Наций признала факт присоединения Виленского края к Польше. Столицей Литвы стал Каунас. В виде компенсации Лига Наций согласилась с захватом Литвой Мемеля (Клайпеды) на побережье Балтийского моря — германской территории, перешедшей после мировой войны под управление Франции. В 1922 году Учредительный сейм принял конституцию Литвы. Она стала парламентской республикой. Была проведена аграрная реформа, в ходе которой ликвидировалось крупное землевладение, по преимуществу, польское. В результате этой реформы около 70 тысяч крестьян получили землю.

Латвия и Эстония

Территории Латвии и Эстонии, входившие в состав Российской империи, к февралю 1918 года были захвачены германской армией. По Брестскому миру Советская Россия признала отделение Латвии и Эстонии.

Германия планировала создать здесь Балтийское герцогство во главе с одним из представителей прусской династии Гогенцоллернов. Но после Компьенского перемирия Германия передала власть в Латвии в руки правительства К. Ульманиса, а в Эстонии — правительства К. Пятса, провозгласивших независимость своих государств. И то, и другое правительство состояли из представителей демократических партий.

Почти одновременно была предпринята попытка установить здесь Советскую власть. В Эстонию и Латвию вошли части Красной Армии. В борьбе против советских войск правительства Ульманиса и Пятса были вынуждены опираться на помощь германской армии, а после ее эвакуации — на добровольческие отряды, состоявшие из прибалтийских немцев и солдат германской армии. С декабря 1918 года помощь этим правительствам стала поступать от англичан, их эскадра пришла в Таллинн.

В 1919 году советские войска были вытеснены. Переориентировавшись на Антанту и создав национальные армии, правительства Ульманиса и Пятса изгнали немецкие отряды. В 1920 году РСФСР признала новые республики. В них были проведены выборы в Учредительные собрания и приняты конституции. Важную роль в стабилизации внутренней жизни этих государств сыграли, как и в Литве, аграрные реформы. Крупные земельные владения, принадлежавшие по преимуществу немецким баронам, были ликвидированы. Десятки тысяч крестьян получили на льготных условиях землю. Во внешней политике Латвия и Эстония ориентировались на Англию и Францию.

Украина, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия

Кроме Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии, независимость в эти годы на время провозгласили также Украина, Белоруссия, Азербайджан, Армения и Грузия. Советская Россия поначалу признала независимость этих государств, но затем местные большевики с помощью Красной Армии установили советскую власть, провозгласили независимые советские республики, которые в 1922 году вошли в состав СССР.

Последствия образования новых государств

Образование новых государств в Восточной Европе было важным событием в жизни ее народов. Но, провозгласив принципы самоопределения народов как основу для национально-государственного размежевания, великие державы при определении границ новых государств многократно нарушали их сами или закрывали глаза, когда их нарушали другие. В итоге такого передела границ возникли районы с компактным проживанием национальных меньшинств (немцев, литовцев, украинцев и белорусов в Польше, немцев, венгров и украинцев в Чехословакии, венгров и украинцев в Румынии). Чувствовали свое неравноправие народы Югославии и словаки в Чехословакии. Это сделало новые государства очагом этнических конфликтов.

Кроме того, согласившись с образованием в Центральной Европе на месте трех империй нескольких сравнительно небольших государств, имеющих взаимные претензии друг к другу, великие державы получили регион постоянной политической нестабильности. Произошла как бы «балканизация» всей Восточной Европы. Это роковым образом сказалось на судьбах Версальско-Вашингтонской системы и самих новых государств.

Кредер А.А. Новейшая история зарубежных стран. 1914-1997

25. Европейские страны после 1 мировой войны. Стан

25.Европейские страны после 1 мировой войны.Становление США как гегемона в буржуазном мире

Капиталистическая система после первой мировой войны

Первая мировая империалистическая война возникла в результате длительного развития противоречий капиталистической системы. Она была порождена ею, зрела и вызрела внутри нее. Война явилась острейшим проявлением империалистических противоречий, кризисом капитализма.

1 (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 102-103.)

Еще не завершилась первая мировая война, как в недрах капитализма стала постепенно зарождаться новая мировая война. Это был внутренний, спонтанный процесс.

Империализм по своей экономической сущности является монополистическим капитализмом. В годы войны произошло соединение могущества монополий и банков с охраняющей их классовые интересы государственной машиной капиталистических стран, возник единый механизм угнетения, эксплуатации, крайней реакции, агрессии. Капитализм становился государственно-монополистическим. Капиталистические государства, находясь на страже корыстных интересов финансовой олигархии, во имя прибылей монополий не собирались останавливаться перед любыми мерами классового террора, любыми актами насилия, экспансии, агрессии.

После войны капиталистические правительства полностью или частично отказались от тех мер регулирования производства и снабжения предприятий сырьем, которые проводились в обстановке военного времени. Однако система государственно-монополистического капитализма продолжала развиваться. Усиление эксплуатации трудящихся и милитаризацию в мирное время господствующие классы объясняли «необходимостью» преодоления последствий мировой войны, экономическими кризисами и надуманными угрозами извне.

Под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, в результате общего подъема классовой борьбы рабочих против гнета и произвола монополий по всему миру прокатилась революционная волна. Сбылось пророчество Ф. Энгельса: короны катились по мостовым. Народы смели прочь германскую и австро-венгерскую монархии, на их месте возникли буржуазные республики, произошло национальное самоопределение народов Австро-Венгрии. Но республиканская форма, предоставлявшая некоторые возможности для деятельности прогрессивных политических организаций и партий, была лишь формой экономического и политического господства монополистической буржуазии. Типичным примером такого капитализма была послевоенная Германия, о которой В. И. Ленин писал: «Здесь мы имеем «последнее слово» современной крупнокапиталистической техники и планомерной организации, подчиненной юнкерско-буржуазному империализму»1.

Демократические формы, которые приобрела сразу же после войны буржуазная диктатура во многих странах, вовсе не исключали применения капиталистическими правительствами террористических мер против тех, кто не желал мириться с произволом и гнетом монополий. За фасадом «демократического образа жизни» скрывались крайности диктатуры. Кровавые расправы с недовольными стали обыденным явлением в ряде капиталистических стран, включая Германию периода Веймарской республики 2.

1 (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 43, стр. 210. )

2 (Так называлось государственное устройство Германии в 1919-1933 гг. Оно основывалось на конституции, принятой учредительным собранием в Веймаре. Правительство республики, руководимое сначала правыми социал-демократическими лидерами, а затем представителями партий крупного капитала, расчистило фашизму путь к власти. )

Окончание первой мировой империалистической войны было отмечено в странах капиталистического Запада колокольным звоном и орудийными салютами, торжественными богослужениями и восторженными статьями буржуазной прессы, елейными речами политических буржуазных деятелей и высокопарными заявлениями правосоциалистических лидеров. Пацифистские организации, которые преследовались в дни войны, получили теперь самые благоприятные возможности для своей деятельности. Подлаживаясь под настроения масс, главы буржуазных правительств выступали с пацифистских позиций. Они заверяли, что отныне пришел конец войнам, тем более мировым. Такими были речи британского премьера Д. Ллойд-Джорджа и президента США В. Вильсона. И эти речи произносились в те дни, когда войска интервентов бесчинствовали на советской земле, когда империалистические правительства прилагали все усилия, чтобы вооруженной рукой ликвидировать ненавистную им Советскую власть. Вести войну и давать клятвы, что войн больше никогда не будет,- своего рода вершина буржуазного лицемерия.

Что касается французского премьера Ж. Клемансо, получившего за свою воинственность прозвище «тигр», то он не скрывал своих агрессивных устремлений и говорил, что последовавший за первой мировой войной мир «является и не может не быть лишь продолжением войны» 1.

Международное коммунистическое движение, его вождь В. И. Ленин дали глубокий научный анализ положения в мире, сложившегося в послевоенные годы. Марксисты предупреждали, что опасность новых захватнических войн не устранена, что за первой мировой войной может последовать и вторая. В. И. Ленин говорил в 1922 г.: «Реакционные империалистические войны на всех концах мира неизбежны. И забыть то, что десятки миллионов перебиты тогда и будут еще биты теперь. человечество не может, и оно не забудет» 2.

Однако, потерпев поражение в интервенции против Советского государства, капиталистические правительства, занятые дележом добычи, доставшейся им после первой мировой войны, еще лишь помышляли о будущей мировой схватке. Развитие противоречий капитализма в 20-е годы протекало подспудно, было прикрыто, подобно тому как поток раскаленной лавы скрывается остывающей коркой.

Появились буржуазные теории, будто бы капитализм вступил в новую полосу развития, исключающую мировые войны,- в «эру пацифизма». В. И. Ленин отмечал в 1922 г., что «пацифистских фраз, разговоров и заверений, иногда даже клят& против войны и против мира (имеется в виду Версальский мир.- Ред.) раздается во всем свете необыкновенно много, а готовности «сделать действительные шаги, даже самые простые, для обеспеченности мира мы встречаем в большинстве государств, и особенно современных цивилизованных государств, необыкновенно мало» 3.

1 (Цит. по: А. Т а г d i e u. La paix. Paris, 1921, p. XIX. )

2 (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 45, стр. 108. )

3 (Там же, стр. 240-241. )

Характеризуя истинную сущность буржуазного пацифизма в 20-е годы, VIII пленум Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала (ИККИ) в мае 1927 г. констатировал в своих тезисах, что «в обстановке усиленных приготовлений к империалистическим войнам разговоры буржуазных правительств и мелкобуржуазных пацифистов о разоружении являются величайшим лицемерием и издевательством. «1.

Уже в 20-е годы съезды большевистской партии предупреждали об угрозе новой мировой войны.

Грозовые тучи сгущались над планетой. Первая мировая война завершилась империалистическим миром, оформленным договорами версальско-вашингтонской системы послевоенного устройства 6. И при разработке договоров, и в самом их содержании сказались империалистические противоречия, хищнический характер империализма, органически присущие ему стремления к ликвидации революционных завоеваний народов и ко все большему их закабалению. Это определяло политику крупнейших капиталистических государств.

2 (Дж. Ф у л л е р. Вторая мировая война 1939-1945 гг. Стратегический и тактический обзор. Перевод с английского. М., 1956, стр. 30. )

4 (В. И. Ленин приводит слова Ф. Энгельса, обращенные к «государственным мужам» Европы: «И если вам ничего больше не остается, как открыть последний великий военный танец,- мы не заплачем. Пусть война даже отбросит, может быть, нас на время на задний план, пусть отнимет у нас некоторые уже завоеванные позиции. Но если вы разнуздаете силы, с которыми вам потом уже не под силу будет справиться, то, как бы там дела ни пошли, в конце трагедии вы будете развалиной, и победа пролетариата будет либо уже завоевана, либо все ж таки. неизбежна» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 473). )

5 (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 44, стр. 148. )

Для осуществления своих планов правящие круги США направили в Европу в 1919 г. президента Вильсона. Буржуазная, а также социал-демократическая пропаганда превозносила президента, замалчивая его подлинную роль главы американских миллиардеров. Ожидать справедливости от Вильсона, ставшего «идолом мещан и пацифистов» 1, конечно, не приходилось.

Как на важнейшее орудие своей политики, США рассчитывали на Лигу наций 2. Американские империалисты надеялись превратить ее во всемирный управляющий орган, всецело находящийся в их руках, в постоянное политическое орудие внешней политики США, в генеральный штаб мировой реакции, который бы выполнял карательные функции против рабочего и национально-освободительного движения, а также подготовил и осуществил антисоветский военный поход.

В манифесте II конгресса III, Коммунистического Интернапионала справедливо говорилось, что правящие круги США пытались с помощью Лиги наций «прикрепить к своей золотой колеснице народы Европы и других частей света, обеспечив над ними управление из Вашингтона. Лига наций должна была стать по существу мировой монопольной фирмой «Янки и К°»3.

Создание Лиги наций и ее деятельность в первые годы носили совершенно определенную антисоветскую направленность. Об этом с восторгом писали буржуазные газеты. Одна из них заявляла: «По существу, Лига наций, когда она будет образована, должна будет расправиться с Россией и восстановить порядок» 4.

Усилившись в годы первой мировой войны, американские империалисты стали претендовать на колонии своих конкурентов из европейских капиталистических стран.

Возросшая неравномерность экономического развития капитализма придавала вопросу о переделе колониального мира еще большую напряженность. Учитывая все это, В. И. Ленин с полным основанием говорил: «Америка не может помириться с остальной Европой. потому что между ними глубочайшая экономическая рознь, потому что Америка богаче других» 5.

1 (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 224. )

3 (Коммунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919-1932. М., 1933, стр. 140. )

4 («Evening Star», January 16, 1919. )

5 (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 42, стр. 67, 68.)

2 (G. W e i n b e r g. The Foreign Policy of Hitler’s Germany. Diplomatic Revo lution in Europe 1933-1936. Chicago- London, 1970, p. 357. )

Но они оказались не в состоянии помешать многим важным процессам? развернувшимся вопреки их воле. Под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции и в результате внутренних факторов во многих государствах Европы, Азии и Африки высоко поднялась волна национально-освободительного движения. Версальским «миротворцам» пришлось признать факт образования ряда новых государств в Европе признать тем самым успех национально-освободительной борьбы.

Зато они, используя крупную буржуазию молодых государств и позицию социал-демократических партий, приложили максимум усилий, чтобы подчинить себе эти государства. Обосновывая этот курс, официальный меморандум американской делегации на Парижской мирной конференции 1919 г. назвал буржуазные правительства пограничных с Советской Россией стран «последним рубежом обороны между Германией, где продолжает расти влияние большевизма, и силами Ленина в России. падение последнего барьера между русскими большевиками и партией Либкнехта в Германии может привести к тому, что большевизм наводнит Западную Европу, вплоть до Рейна, где стоят союзные войска» 2.

Создавая антисоветский плацдарм, руководящие деятели Англии, США, Франции и Италии избегали употребления данного термина, опасаясь, что это может выдать их агрессивные намерения. В документах делегаций, не предназначенных для опубликования, еще можно было встретить слова «линия обороны», в печати же говорилось о «защитном барьере». Свой вклад в поиски подходящего термина внес итальянский премьер Орландо. Он первым заговорил о «санитарном кордоне». А французский премьер Клемансо заявил в палате депутатов: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу» 3. За этим символическим занавесом сосредоточивались те силы, которым империализм отводил роль штурмового отряда против Советской России.

Империалисты умышленно противопоставляли друг другу большие и малые народы Европы, пытались натравить государства континента на Советскую Россию. Они жестоко мстили странам, в которых наиболее сильно проявлялись революционные тенденции, происходили крупные революционные события. США, Англия и Франция вознаградили Италию за ее участие в войне на их стороне многими славянскими землями, находившимися ранее в составе Австро-Венгрии и освобождение которых от чужеземного ига выдавалось за одну из целей первой мировой войны.

Ряд стран Африки, избавленных от германского господства, тут же оказался под не менее тяжким колониальным ярмом империалистических победителей. Владения Турции также стали их колониями, а сама она подверглась грабежу, и лишь национально-освободительная революция, победившая при братской поддержке советских республик, спасла национальную независимость и целостность этой страны.

Вашингтонская система договоров, вступившая в силу через три года после версальской, вырабатывалась также без участия Советского государства, вопреки его интересам и против него. Участники конференции подписали договор о совместной защите их колониальных владений, направленный против национально-освободительного движения и Советского государства.

США и Англия в острой дипломатической схватке с Японией добились ликвидации многих важных экономических и политических позиций, занятых ею в Китае в годы войны и ставивших его в подневольное положение. Место Японии в грабеже Китая спешили занять Соединенные Штаты. Вашингтонская система стала новой петлей, наброшенной империалистическими поработителями на шею многострадального китайского народа. Во всех вопросах, обсуждавшихся во время создания данной системы, сказывались глубочайшие империалистические противоречия: японо-американские, англо-японские, англо-американские, франко-итальянские, англо-французские и другие.

1 (Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1919. The Paris Peace Conference. Vol. II. Washington, 1942, p. 95-97. )

3 (Цит. по: Н. S l о v e s. La France et l’Union Sovietique. Paris, 1935, p. 118. )

Антинародные захватнические цели версальско-вашингтонской системы определили ее противоречивость и неустойчивость, усугублявшиеся соперничеством империалистических держав. Версальско-вашингтонская система послевоенного устройства была лишь временным закреплением передела капиталистического мира в пользу держав-победительниц. Старые конфликты между этими державами сохранились, возникли также и новые.

Наряду с теми глубокими антагонизмами, которые разъединяли им-периалистические государства и проявлялись в их взаимной борьбе, у них имелись и определенные общие стремления, порожденные классовой ненавистью монополистической буржуазии к СССР, ее желанием уничтожить социалистическое государство. Не ослабляя взаимной борьбы за мировое господство, правящие круги капиталистических держав пытались сговориться между собой и объединиться в едином антисоветском фронте. Такая опасность была вполне реальной, и если империалистическая дипломатия формировала подобный фронт, то советская социалистическая дипломатия мобилизовала все свои возможности и все свое мастерство, чтобы, используя противоречия империализма, воспрепятствовать его созданию.

Первая мировая война и Октябрьская революция положили начало новому общему кризису капитализма. Главнейшим его фактором явилось возникновение и успешное развитие первой на земном шаре социалистической страны. Общий кризис капитализма означал, что этот общественный строй клонится к закату и гибели, что неотвратимый процесс разложения охватил капитализм от основания до вершины: его экономический и государственный строй, его политику и идеологию. В капи-талистическом мире были победители и были побежденные. Но весь этот мир в целом понес тягчайшее поражение. И хотя империализм еще располагал большими экономическими и военными возможностями, хотя он мнил себя властителем судеб народов и мира, это самомнение уже не отвечало новой обстановке на земном шаре, сложившейся после победы Октябрьской социалистической революции.

1 (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 42, стр. 61.)

В правящих кругах капиталистических стран существовали две основные тенденции в отношении к Советскому государству. Одна тенденция, представленная наиболее агрессивными империалистическими силами, заключалась в стремлении во что бы то ни стало уничтожить Советскую Россию путем войны. Ее проявлением была вооруженная интервенция против советских республик. Эта тенденция долго преобладала в высших сферах Англии, Соединенных Штатов Америки и Франции.

Классовая злоба туманила сознание политических деятелей буржуазии, успевших забыть ту спасительную для их стран роль, которую сыграла в годы первой мировой войны ненавистная им теперь Россия. Английские лидеры хотели не только уничтожить Советскую власть, но и расчленить Россию. Если они произносили в парламенте более осторожные речи, то лишь из-за страха перед возможной реакцией народных масс, память которых не была столь короткой. Французские руководящие деятели, сознавая, что их страна всегда нуждалась в сильном союзнике на востоке Европы, не разделяли намерений уничтожить Россию как государство, хотя также были преисполнены ненависти к Советам, и потому принимали самое активное участие в организации и осуществлении вооруженной интервенции.

Другая тенденция в правящих кругах капиталистических стран свидетельствовала о некотором благоразумии и большей дальновидности ее сторонников. Представители этой тенденции, оставаясь на классово враждебных СССР позициях, считали опасным и бесперспективным намерение уничтожить его вооруженным путем. Они рассчитывали на то, что реставрация капитализма в нашей стране будет достигнута методами идеологического проникновения, диктатом и экономической интервенцией. Эта тенденция отражала взгляды тех кругов, которые были.заинтересованы в советском рынке и торговых отношениях с Советами.

В. И. Ленин призывал различать сторонников одной и другой тенденций. Считая вопрос о взаимоотношениях государств двух различных социальных систем коренным в международной политике, партия во главе с В. И. Лениным энергично боролась за то, чтобы эти отношения основывались на принципах мира и развивались в обстановке мирного сосуществования.

На Парижской конференции 1919 г. при решении вопросов послевоенного устройства разрабатывались планы антисоветской вооруженной интервенции. Но империалистическим замыслам противостояла выдвинутая Советской властью программа подлинно демократического мира, 14 15 провозглашенная уже в ленинском Декрете о мире. Эта программа, а также огромное революционизирующее воздействие Великой Октябрьской социалистической революции на трудящихся всего земного шара явились важнейшими факторами, которые наряду с другими предопределили крушение надежд на мировую гегемонию той или иной капиталистяческси державы.

По мере того как империалисты убеждались, что свалить Советскую власть не удается, в их политике по отношению к побежденной Германии складывалась новая стратегическая линия. Ее смысл состоял в установлении тесного сотрудничества с германским империализмом, в содействии возрождению его экономических и военных сил, в использовании реакционных, реваншистских и агрессивных устремлений Германии против Советского государства. Этот курс отчетливо проявился уже на Парижской мирной конференции. У. Черчилль в своих воспоминаниях так представил линию США, Англии и Франции в отношении Германии: «Трое государственных людей (речь идет о Вильсоне, Ллойд-Джордже и Клемансо.- Ред.), занятых разработкой послевоенного устройства, и прежде всего обсуждением «русского вопроса», пришли к следующему выводу: несомненно, покорить Россию в материальном отношении вполне возможно, но в моральном отношении это слишком ответственная задача, чтобы ее могли выполнить одни лишь победители. Осуществить ее мы можем лишь с помощью Германии». Сделав этот вывод, «трое государственных людей» приняли следующее решение: «Германию нужно пригласить помочь нам в освобождении России и восстановлении восточной Европы» 1.

Так возник план превращения побежденной Германии из противника по первой мировой войне в союзника Англии, США и Франции против Советского государства. Германских империалистов такой поворот событий ободрил. Впрочем, план использования Германии в качестве такой контрреволюционной силы был подсказан самими немецкими монополистами, банкирами, юнкерами. В. И. Ленин еще в конце 1918 г. отметил, что «германские генералы и капиталисты обращаются к союзникам и говорят им: вы хоть и победили нас, но не очень увлекайтесь в ваших экспериментах над нами, ибо и вам и нам грозит мировой большевизм, в борьбе с которым мы можем вам пригодиться» 2. И германский империализм стремился сделать все, чтобы продемонстрировать способность выполнить предназначенную ему роль ударной силы в борьбе с мировым большевизмом. Резко усилилась антисоветская направленность политики наиболее агрессивных кругов Германии, еще более беспощадными и кровавыми стали расправы с участниками рабочего, революционного движения. Однако плану правящих кругов Англии, США и Франции использовать Германию против социалистического государства активно противодействовала советская внешняя политика. Ее большим успехом стало за включение в 1922 г. советско-германского договора в Рапалло, ставшего на ряд лет основой добрососедских отношений двух стран. Первая мировая война наглядно разоблачила агрессивную природу империализма. Пережитые народными массами страдания во время войны и в послевоенные годы, пример победоносной социалистической революции в России убеждали их, что вне социализма не может быть спасения от войн, не может быть коренных перемен в условиях жизни трудящихся.

2 ( В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 133. 16 )

Несмотря на жестокие меры буржуазных правительств, в революционную борьбу втягивались громадные людские массы на всех континентах земного шара. Развитие этого процесса шло не по прямой линии. Его крутой подъем произошел сразу же после Великой Октябрьской социалистической революции, что было отражением ее международного значения и влияния. На этой стадии возникли советские республики в Венгрии, Баварии, Словакии 1. Позиции капитализма в Германии были поколеблены Ноябрьской революцией 1918 г. Не было такой страны в капиталистическом мире, которая не испытала бы влияния Октябрьской революции. В этой обстановке мощного революционного подъема в марте 1919 г. создается III, Коммунистический Интернационал. На его первый конгресс прибыли делегаты из 30 стран. Изменившие делу рабочего класса в годы первой мировой войны, вожди II Интернационала и на новом этапе мировой истории сыграли позорную роль спасителей капиталистического строя, идейно разоружали пролетариат, парализовали его волю и энергию, решимость навсегда покончить с капитализмом. Предательство лидеров социал-демократии, при слабости ее революционного крыла, было основной причиной того, что первый революционный натиск пролетариата ряда стран (преимущественно Европы) был отбит. Но уже в 1926 г. в Англии разразилась всеобщая забастовка пролетариата, невиданная и по своему размаху, и по проявившейся в ее ходе международной солидарности рабочих. Это говорило о серьезных препятствиях на пути агрессивной политики империализма. В июле 1927 г. антифашистская демонстрация и всеобщая забастовка трудящихся Вены переросли в уличные бои с полицией. В годы мирового экономического кризиса 1929-1933 гг., когда его тяжелые последствия обрушились прежде всего на трудящихся, классовый антагонизм в главных капиталистических государствах еще более обострился. Рост безработицы и снижение реальной заработной платы сочетались с увеличением интенсивности труда и степени его эксплуатации в капиталистическом производстве. В этом отношении показательны данные таблицы 1, относящиеся к Соединенным Штатам Америки.

————————————

Общая характеристика социально-политических итогов Первой мировой войны

11 ноября 1918 в Компьенском лесу Германия подписала условия, предложенные странами Антанты. Россия, которая понесла наибольшие человеч. потери, в подписании мирного договора не уч-ла, так как в марте 1918 заключила сепаратный Брестский мир с Германией, к тому же страны Антанты не сомневались в возможности «задушить большевистского младенца в его колыбели» (Черчиль), то есть вести в дальнейшем переговоры с «законной» властью).

Война, длившаяся с 1 авг 1914 по 11 ноября 1918 была завершена. Версальский договор – 28.06.1919; Сен-Жерменский с Австрией – 10.09.1919, Нёйиский с Богарией – 27.11.1919, Трианонский с Венгрией – 4.06.1919, Севрский с Турцией 10.08.1919. Выработка послевоенного устройства мира – Парижская конф. 18 янв. 1919 (Ф,Ан,США – без России и без Германии). Общие итоги = подготовлены условия для временной относительной стабилизации кап-ма в Европе и США. В частности к итогам войны относят:

1. В России свершился политический переворот, подготавливаемый большевиками (ВОСР), что в советской ИГ трактовалось как «отпадение 1/6 территории земли от капсистемы» и «проявление общего кризиса кап-ма». Так или иначе, но это было важнейш. событие и изменение на европейской карте.

2. Разгром державы мирового ранга – Германии

3. Разгром Турции, потерявшей наибольшие территории

5. Из Австро-Венгрии выделились самостоятельные гос-ва – Австрия, Венгрия, Чехословакия, а часть земель вошла в состав Польши и Югославии (образ. в 1 дек. 1918 как Королевство сербов, хорватов и словенцев – таким образом завершилась война для гос-в Балкан)

3.2. США ссудили странам Европы 10 млрд. долларов и стали мировым кредитором

3.4. Новое рассмотрение проблемы колоний – другие страны имели, США хотели по-новому все перераспределить.

8. Англия – контро-ла значит. часть «наследства» Турции, старалась не допустить российск. влияния и не позволить усилиться ФР. в Европе и в мире

9. Италия: главный соперник –А=Вен. побежден. Обширная программа аннексий, но реально получила лишь Южн. Тироль и порт Триест, страны Антанты предпочли поддерживать не ее, а ее слабую соседку – Сербию, планы же в отнош. Турции не оправдались: там произошла рев. о есть Италия – «побежденная среди стран-победительниц». «Искалеченная победа».

Борьба держав на Парижской мирной конференции 1919 г.

v кризис традиционных структур капитализма

v стремление населения к кардинальному демократическому реформированию (вплоть до социалистической трансформации)

v национальные движения в колониях и в Европе

Парижская конференция 1919 г. Планы переустройства мира.

3 основные соперника: США (президент Вудро Вильсон), Англия (PM Ллойд-Джорж) и Франция (президент Жорж Клемансо).

; «новый мировой порядок» и Лига Наций

; послевоенное положение Германии

; раздел германского колониального наследства и зон влияния

«Четырнадцать пунктов Вильсона». Послание прездента конгрессу, 8 января 1918 г.

· отмена всех тайных договоров между странами Антанты, заключенных в годы IМВ c целью передела колоний и сфер влияния

· обеспечение свободы мореплавания

· отмена всех таможенных барьеров и признание принципов «открытых дверей» и «равных возможностей»

· справедливое решение колониальных проблем и признание права колониальных народов на независимость

· открытые и гласные переговоры о заключении мира с Германией и ее союзниками

· создание международной организации по охране мира – Лиги Наций

US историография: план Вильсона исключительно миролюбив и благороден; США не планировали передела мира и империалистических захватов; стремились к мировому порядку, основанному на свободе, демократии и справедливости.

Сов. историография: демагогия, вуалирующая империалистические планы США; ничем не лучше европейский держав.

Язьков: план = отражение империалист. намерений США.

; Нужна отмена тайных договоров, т.к. США могли быть обделены.

; Освобождение колониальных стран – для доступа на закрытые и неосвоенные рынки. США готовятся к неоколониализму – экономической зависимости.

;- Лига Наций – США хотят стать мировым арбитром.

— экспансия, но в иной, более продвинутой, нежели европейская, форме. Цель программы США = мировая гегемония Америки.

НО только ли империалистические основания у плана? Нет, не только.

В мире социалистическое и национально-освободительное движение и этим популистским идеям надо противопоставить что-то новое, но основанное на капитализме.

; демократические идеи нового мирового порядка, демократии под эгидой Лиги Наций

США также не заинтересованы в ослаблении Германии. Хотели создать из нее противовес Англии и Франции. + опасность распространения рев. идей после рев. 1918 г. ; надо помочь немецкой буржуазии.

ИТОГ: программа Вильсона = глобализм + либерализм = либеральный экспансионизм.

Впервые в истории страны президент уехал за границу на длительный срок.

Планы Вильсона неприемлемы для соперников на конференции.

Добилась того, ради чего вступала в IМВ: Германия ослаблена и выведена из числа великих держав. > часть колоний Германии = английские. Ликвидировано нем. влияние в Турции и на Бл. Востоке.

Задача Англии: узаконить военную добычу и могущество Британской империи.

Естественно, против усиления США ; против установления «нового мирового порядка» через Лигу Наций, против «открытых дверей» и «равных возможностей».

Ллойд-Джорж, правда, понимал, что реформы все равно нужны ; поддерживал идею Лиги Наций. НО главная цель ЛН – в сохранении status quo, охране колониальной системы, охране Британской империи.

Англии не выгодно чрезмерное ослабление Германии. Хотела избавиться от нее, как от колониальной и морской державы, а не как от крупной державы вообще. Политика «равновесия сил» в Европе. UK нужно было, что бы в Европе было min 2 крупных державы, тогда она смогла бы играть роль арбитра.

НО Англии нельзя допустить усиления Франции. Ослабленная, но не «убитая» Германия – антифранцузский противовес – «не слишком сильная FR» и «не слишком слабая DE».

Тоже против США. Но есть и противоречия с Англией по вопросу экс-колоний Германии и владений Турецкой империи. Между UK и FR – постоянная борьба за территории в Африке и на Ближнем Востоке. НО все равно вместе с UK против US.

Особенно непримирима в борьбе против «нового мирового порядка» «мира и справедливости». Клемансо – политик старой империалистической закалки, считал «н.м.п.» утопией и демагогией, активно боролся за колонии.

В принципе, не отрицал и идею созд. ЛН. Но идеи использования ЛН как «инструмента мира и сотрудничества между народами» отвергал. Считал, что FR должна использовать ЛН в своих интересах, опираясь на сильную сухопутную армию.

Франция стремилась к ослаблению Германии, т.к. сама хотела быть гегемоном в Европе.

Фр. требовала передачи ей всего левобережья Рейна и выдвинула план расчленения Германии на ряд сравнительно мелких государств.

Борьба на Парижской конференции

Вопрос за очередность вопросов. Фр., Ан., Ит., Яп.: давайте делить колонии!

США: нет, сначала надо обсудить устав ЛН, принять его и сделать основой мирных договоров с Герм., установив, тем самым, новый мировой порядок…

Клемансо: нельзя связывать ЛН с мирными договорами!

Ллойд-Джордж: связать-то можно, но устав принимать – дело долгое, а колонии-то делить сейчас надо…

Вильсон настаивает на своем. Иначе, говорит, несправедливо.

ИТОГ: по вопросам ЛН – спец. комиссия.

Ан. и Фр.: включить в комиссии и делегатов малых стран (хотели затянуть и усложнить работу). Вильсон: ОК, но тогда я буду председателем комиссии.

Комиссия начала работу 3.II.1919, а уже 14.II.1919 Вильсон представил основы устава.

Утверждение же устава намечалось на IV.1919.

Две победы Вильсона: устав Лиги Наций будет частью мирных договоров; все мирные договоры будут основываться на «14 принципах Вильсона».

НО эти решения еще предстояло проинтерпретировать.

1) Германия – инициатор войны ; пусть платит репарации

2) Вопрос о том, кому сколько – споры

Франция: общая сумма репараций – 480 млрд. золотых марок. Астрономическая сумма.

10 x нац. достояние Франции. Так много, т.к.

; возможность держать немецкую экономику под контролем

; буржуазия рассчитывала на часть репарационных платежей

Англия, США – нет, ну что вы… 50-100 млрд. золотых марок max

Франция: нам 58%, Англии 25%, остальным – 17%.

Ллойд-Джорд: Франции 50%, Англии 30%, остальным – 20%.

Вильсон на репарации не рассчитывал, но пытался помирить Францию и Англию:

56% Франции, 28% Англии, 16% остальным.

Споры настолько острые, что до конца вопрос так и не решили.

Германия: колонии и бывшие турецкие владения

Английские доминионы и страны, подчиненные Франции: пусть наши метрополии все поделят между собой. НО просто так присоединить новые колонии нельзя – вспыхнет нац.-осв. движение повсюду. Надо искать более цивилизованные пути.

Новый принцип: мандатная система. Провозглашалось, что спорные территории больше не будут колониями. Но они, в силу отсталости и неподготовленности, не могут получить сразу политическую независимость. Поэтому нужна система мандатов на эти территории на срок, необходимый для подготовки к независимости.

Но кто получит мандаты? Кто их будет выдавать? На каких условиях?

Вильсон: давайте обезличим и отдадим Лиге Наций.

Ан., Фр. – категорически против. Добились, чтобы мандаты на управление передавались той или иной крупной державе; решение о выдаче принадлежит мирной конференции = «большой тройке», а от имени ЛН они только вручаются.

Территории разбили на 3 группы:

A) владения Турции на Арабском Востоке: Сирия, Ливан, Палестина, Трансиордания, Ирак. Формально независимы с правом на участие в административном управлении. Но подмандатны.

C) бывшие колонии Германии в Западной Африке (Того, Камерун) и в Тихом океане (восточная часть Новой Гвинеи с островами, западная часть Самоа, островные архипелаги севернее экватора – Каролинские, Марианские, Маршалловы о-ва). Управляются мандатом на основе законов государства, владеющего мандатом.

ИТОГ: империалистические планы Клемансо (в меньшей степени – Ллойд-Джорджа) реализуются, более цивилизованные идеи Вильсона отвергнуты.

ИТОГ: ожесточенные споры по всем вопросам. Вильсон грозится уехать, несколько раз заказывает теплоход на Нью-Йорк; Ллойд-Джордж и Клемансо тоже пугают и ругаются.

НО «призрак большевистской России почти ежедневно бродил по залам мирной конференции» ; пришлось договориться, чтобы революция не перекинулась на Центр. Европу.

28 июня 1919 г. – в одном из дворцов Версаля подписан мирный договор с Германией, Версальский договор.

В 1919-1920 гг. – мирные договора с бывш. союзниками Германии: Сен-Жерменский – с Австрией, Трианонский – с Венгрией, Нейиский – с Болгарией, Севрский – с Турцией.

; создана Версальская система послевоенного устройства мира

Версальский мирный договор и договоры с союзниками Германии

Территориальные потери Германии

1) Эльзас, Лотар – Франции, ей же Саарский угольный бассейн, Саарская обл. – под управление Лиге Наций на 15 лет

2) округа Эльпен, Маймеди и др. – Бельгии

3) севю Шлезвиг – Дании

4) Германия признавала независимость Польши (кот. получать часть Померании, Познани, Пруссии, «вольный город Гданьск» под управлением Лиги Наций включался в границы Польши) и Чехословакии (получала часть Силезии)

5) Германия признавала независимость Люксембурга и обязывалась «уважать» Австрию

6) порт Клайпеда и Меммельская (Клайпедская) обл. – под контроль Лиги Наций (с 1923 – в составе Литвы)

Оккупированные территории и армия Германии

Все левобережье Рейна оккупировалось союзными войсками. Оккупированная терр. = 3 зоны, центры в Кельне, Кобленце, Майнце. Вдоль правого берега – демилитаризованная зона на 50-60 км. Все существующие в ней военные сооружения предписывалось срыть.

Запрет постоянной крупной армии. Max. = 100.000 чел. на основе вольного найма (а не повинность!). Весь флот (кроме малой части) – союзникам, запрет иметь подводные лодки, военную авиацию, строить корабли большого тоннажа.

Вопрос о размере и распределении платежей окончательно на Парижской конференции 1919 г. не решен. Отложили до 1 мая 1921 г. До этого срока Германия обязана уплать 20 млрд. зол. марок.

Поделили Англия и Франция.

UK: германская Восточная Африка = Танганьика, западная ; Того, часть Камеруна.

AU (Австралия, доминион UK): вост. часть Нов. Гвинеи,

NZ (Новая Зеландия, доминион UK): зап. часть Самоа

JP (Япония): Марианские, Каролинские, Маршалловы о-ва, военн. база Кяо-Чао в Китае

+ санкционирование захвата китайской терр. в районе п-ова Шаньдун

ИТОГ: Германия теряла 1/8 часть прежней территории и 1/12 населения. Она лишалась всех колоний, сфер влияния. Разоружение: резко сокращался надводный флот, подводный иметь запрещено. Обязана платить репарации.

Система Версальских договоров

В 1919-1920 гг. – мирные договора с бывш. союзниками Германии: Сен-Жерменский – с Австрией, Трианонский – с Венгрией, Нейиский – с Болгарией, Севрский – с Турцией.

Конец Австро-Венгерской империи

; независимые Австрия, Венгрия, Чехословацкое гос-во

; Сербия и Черногория расширены за счет других областей с южнославянскими народами – Словении, Хорватии, Далмации, Боснии и Герцеговины, Македонии = Сербо-Хорватско-Словенское государство ; Югославия

; остатки территорий А-В разделили по нац. признаку: Истрия и Южный Тироль – Италия, Галиция и Зап. Украина – Польше, Трансильвания и Буковина – Румынии

; морской флот и дунайская флотилия А-В – в руки стран-победителей

; Южная Добруджа – Румынии

; часть западных территорий – Югославии

; конфискован почти весь флот, резко ; численность армии

; контрибуция 2,5 млрд. франков

Раздел Османской империи

; Турция = Малая Азия + маленькая область вокруг Стамбула на европейском берегу Босфора

; европейские владения Турции + порт Измир – Греции

; азиатские владения Турции поделены UK и FR:

§ UK: мандаты на Палестину, Трансиорданию, Ирак

§ FR: мандаты на Сирию и Ливан

; предполагалось еще решить вопрос о спорных территориях

§ Армении, в состав которой хотели включить Западную Армению, в которой в 1916 г. турками был проведен геноцид и там почти не осталось армян, и Восточную Армению, получившую независимость от России в 1918 г.

§ Курдистане, населенном курдами

; Босфор + Дарданеллы = под контролем международной комиссии из великих держав

; финансовый контроль над Турцией

НО Севрский договор с Турцией осуществлен не полностью. Не удалось окончательно превратить в колонию из-за нац.-осв. движения турков после IМВ.

; свержение Кемаля и образование нац. правительства во главе с Мустафой Кемалем

Новое пр-во получило поддержку Сов. Росс. и оказала отпор англо-греч. войскам, вторгшимся в Турцию, как и контрреволюции внутри.

; Турция = независимая республика » аннулирование Севрского договора.

1923 г. – Лозаннский договор = независимость Турции, отмена иностранного фин. контроля, возврат Измира и Вост. Фракии. В составе Турции остались Зап. Армения и Курдистан. НО бывш. терр. Тур. на Араб. Востоке – за UK и FR.

Планы держав и Версальская система

Перед IМВ: изменения в капитализме, нац.-осв. движение, стремление к социализму.

Нужны коррективы системы МО, интернационализации и цивилизованности.

UK и FR не могли полностью отвергнуть предложения США.

; новые черты МО: Лига Наций, принципы международного сотрудничества, Международная организация труда при Лиге Наций для решения проблем труда и капитала, мандатная система

; НО консервативные черты: санитарный кордон из Прибалтики у Сов. России, помощь буржуазии Германии, передел территорий для малых держав по решениям «большой тройки» (; конфликты в Центр. Европе), стремление сохранить колониальную систему

Германские колонии, > ex-тур. владения, мандаты. Постоянное место в Совете Лиги Наций и 6 голосов в Ассамблее Лиги Наций (за Канаду, AU, NZ, ЮАС и Индию).

Колонии в Африке, мандаты на Ближнем Востоке, сильное или руководящее влияние в европейских проблемах. Факторы: сильная сухопутная армия + система военно-политических союзов с европейскими странами (Бельгия и Польша). Из Чехословакии, Румынии и Югославии – Малая Антанта.

Глава репарационной комиссии.

1920, Спа – 52% Франции, 22% Англии, 10% Италии, 8% Бельгии.

1921, Париж – 226 млрд. зол. марок всего ; протест Германии.

1921, Лондон – 132 млрд. зол. марок – окончательно.

Столкнулись с противостоянием UK и FR на Парижской конференции, т.к., несмотря на экономическую мощь, внешнеполитически еще слабы. Отставали от Англии по флоту, от Франции – по сухопутной армии. Нет системы внешнеполитических союзов, как у Франции и мощи Брит. империи, как у Англии.

Республиканцы недовольны провалом. Получают > на выборах 1918 г. Выступают за изоляционизм (Г.К.Лодж) и нератификацию Версальского договора.

Март 1920 г. – отказались от ратификации.

Выборы 1920 г. – приход к власти пр-та Гардинга, республиканца. Идея «полной свободы рук» и независимости от каких-либо договоренностей.

Август 1921 г. – сепаратный мирный договор США и Германии. Экон. наступление на колонии и Японию ; Вашингтонская конференция 1921-1922 г. (см. след. билет, если что).