какие страны вошли в нато и овд

Страны, входящие в НАТО: какие страны ОВД вошли в альянс

Аббревиатуру НАТО можно услышать практически каждый день в новостях любого канала по всему миру. Но мало кто точно может сказать, что за организация скрывается за этими буквами, в чем суть ее деятельности и какие государства входят в ее состав.

История создания и развития этой организации и ответ на вопрос какие страны вошли в НАТО и ОВД помогут более четко разобраться в современной политической ситуации в мире.

История создания НАТО

Правительства Западной Европы и Северной Америки практически сразу после окончания войны объявили о «советской угрозе», которая грозит мировой безопасности. Для противостояния этой угрозе в апреле 1949 года 10 европейских стран, США и Канада подписали Североатлантический договор. Так появилась Организация Североатлантического договора (НАТО) — военно-политический блок. Он провозгласил своей целью обеспечение безопасности членов организации, соблюдение прав человека, а также поддержание мира, демократических свобод и ценностей по всему миру.

Последствия создания Североатлантического альянса

Решение, принятое в Вашингтоне в апреле 1949 года, имело ряд важных исторических последствий.

Создание ОВД

В 1954 году правительство СССР предприняло попытку установить партнерские отношения с НАТО. Предложение о сотрудничестве было отвергнуто. В ответ на действия североатлантического альянса в мае 1955 года в Варшаве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Подписи под документом поставили представители 8 стран.

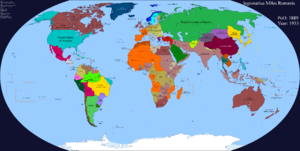

ОВД — Организация стран Варшавского Договора — ставило своей целью защиту своих участников от агрессивных действий. После этого в Европе и мире сложилась система военно-политических блоков, просуществовавшая до начала 90-х годов XX века и разделившая мир на два противоборствующих лагеря.

Гонка вооружений

Оно применялось в различных локальных конфликтах, которые возникали по всему миру. Некоторое затишье в гонке вооружений наблюдалось после Карибского кризиса, когда вероятность начала атомной войны была очень высокой.

Гонка вооружений имела и положительные последствия. Благодаря развитию науки и техники, началось освоение космоса, развитие компьютерных технологий, медицины.

Расширение НАТО

Для того чтобы определить, какие страны входят в НАТО, необходимо познакомиться с историей расширения этого военно-политического блока на протяжении времени его существования.

Условия вступления в организацию

В уставе организации указывается, что она открыта для вступления любого государства. Для вступления в НАТО претендент должен соответствовать ряду требований. В целом их смысл можно свести к следующему:

На сегодняшний день претендентами на вступление в Североатлантический альянс являются три бывшие советские республики: Украина, Молдавия, Грузия. В статусе претендентов находятся несколько восточноевропейских держав: Сербия, Македония, Босния и Герцеговина.

Партнерство во имя мира

НАТО — очень мощная организация, деятельность которой влияет на политическую, экономическую и социальную ситуацию во многих регионах мира. Для успешного взаимодействия со странами, не состоящими в альянсе, но сотрудничество с которыми необходимо для обеспечения эффективных действий и решений острых вопросов, в 1994 была создана программа «Партнерство во имя мира».

Начиная с 1994 года в программе участвуют Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Украина, Россия, Туркмения, Узбекистан, Финляндия, Швеция. С 1995 по 2017 годы к этой программе присоединились и являются ее участниками Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Македония, Мальта, Сербия, Таджикистан, Швейцария.

Постсоветский период

Кризис советской системы управления в странах Восточной Европы и развал СССР прекратили существование блока ОВД. Многие полагали, что самороспуск НАТО будет естественным продолжением этих событий. Но произошел обратный процесс. После исчезновения «советской угрозы» произошло самое большое расширение Североатлантического альянса. К нему присоединились многие восточноевропейские страны и бывшие советские республики. Эти страны очень негативно настроены в отношении преемницы СССР — России, что отражается в их антироссийской риторике, и враждебных действиях во внутренней и внешней политике.

Отношения с Россией, которая активно участвует в партнерской программе НАТО, остаются настороженными, а в последнее время являются откровенно напряженными. Руководство альянса объявило Российскую Федерацию основной угрозой для своей организации и усилило активность около западных российских границ. Этому способствует расширение списка участников блока в начале XXI века с помощью стран, непосредственно граничащих с Россией.

Список стран — членов альянса

Какие страны входят в НАТО на современном этапе существования организации, можно увидеть на ее официальном интернет-ресурсе. Актуальный список стран — членов НАТО включает в себя на конец 2017 года 29 стран. Среди них 12 стран-основательниц альянса:

Во второй половине XX века в Североатлантический альянс вступили еще несколько стран.

Самое значимое и массовое расширение альянса произошло в начала XXI века, когда в его состав вошли страны Восточной Европы и Прибалтики.

Список членов НАТО, безусловно, будет со временем пополняться. Это связано с желанием многих государств участвовать в работе этого блока и быть под защитой его мощного военного потенциала.

Видео

Об истории создания НАТО и ОВД вы узнаете из этого видео.

Организация Варшавского договора

Организация Варшавского договора (ОВД) — военно-политический союз социалистических стран Европы, созданный на основе и в соответствии с Варшавским Договором 1955 года.

Варшавский договор — договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенный Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 года в Варшаве в целях обеспечения своей безопасности и поддержания мира в Европе.

5 июня 1955 года после передачи ратификационных грамот всеми участниками Варшавского договора на хранение правительству Польши Договор вступил в силу.

Заключение Договора было мотивировано необходимостью ответных мер на создание Организации Североатлантического договора (НАТО), включение в этот блок Западной Германии и политику ее ремилитаризации. Все это шло в разрез с Потсдамскими соглашениями 1945 года и изменяло баланс сил на континенте.

Договор предусматривал оказание странами-участницами взаимопомощи в случае нападения на одну из них, взаимные консультации в кризисных обстоятельствах и создание Объединённого командования вооруженными силами.

Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В соответствии с его условиями и Уставом ООН, государства-участники Варшавского договора обязывались воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения, а в случае вооруженного нападения на кого-либо из них оказать подвергшимся нападению государствам немедленную помощь всеми средствами, какие представятся им необходимыми, включая применение вооруженных сил.

Высшим органом Организации Варшавского договора был Политический консультативный комитет (ПКК). В его совещаниях, как правило, принимали участие руководители правящих партий, а также главы правительств государств, входящих в ОВД.

Государства Варшавского договора создали Объединенное командование вооруженными силами, руководящее вместе с Военным советом и штабом деятельностью Объединенных вооруженных сил.

Создание ОВД легитимизировало размещение советских войск в странах Центральной Европы. В середине 1980-х годов в ГДР была размещена группировка советских войск в 380 тысяч человек, в Польше — 40 тысяч, в Чехословакии — 80 тысяч, в Венгрии — около 70 тысяч военнослужащих Советской армии. В конце 1950-х годов готовилось открытие военно-морской базы на Адриатическом море (Албания).

В рамках Организации ВД осуществлялись многообразные формы и методы военного сотрудничества, в том числе совместные учения и маневры.

Несколько десятилетий Варшавский договор обеспечивал нерушимость границ стран-участниц, выступая с инициативами, направленными на разрядку и разоружение. Вместе с тем, иногда он использовался для силового вмешательства во внутренние дела союзных государств (советская военная акция в Венгрии в 1956 году, акция войск стран-участниц Варшавского Договора в Чехословакии в 1968 году).

ОВД не была лишена внутренних противоречий и проблем. В 1961 году из-за политико-идеологических разногласий между Москвой и Тираной Албания прекратила свое участие в деятельности ОВД, в 1968 году Албания оформила выход из организации.

В 1970-1980-е годы периодически свою особую позицию в деятельности ОВД демонстрировала Румыния.

26 апреля 1985 года, ввиду истечения срока действия, Варшавский договор был продлен государствами-участниками на 20 лет с последующей пролонгацией его еще на 10 лет.

В 1990 году из Договора вышла ГДР после объединения с ФРГ.

В связи с преобразованиями в СССР и других странах Центральной и Восточной Европы в феврале 1990 года государства-участники ОВД упразднили ее военные структуры.

1 июля 1991 года в Праге представителями СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии был подписан протокол о прекращении действия Договора.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Великолепная восьмерка: как был создан противовес НАТО

Ровно 65 лет назад, 14 мая 1955 года, в Варшаве восемь государств «социалистической ориентации» во главе с СССР подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, давший старт одному из самых известных военных союзов в истории. «Известия» вспоминают историю Варшавского договора.

Когда маски сорваны

Блок НАТО, объединивший поначалу 12 стран при очевидной гегемонии США, был основан 4 апреля 1949 года. В Советском Союзе с ответным созданием военного союза не торопились. Считалось, что вполне достаточно партийной вертикали, которой подчинялись лидеры стран советского блока, а значит, и их армии. А в Польше и ГДР надеялись на более веские основания для совместных боевых действий в случае наступления часа икс.

На пропагандистском поле Москва отвечала порой самыми неожиданными способами. В марте 1954 года Советский Союз даже подал заявку на вступление в НАТО. «Организация Североатлантического договора перестала бы быть замкнутой военной группировкой государств, была бы открыта для присоединения других европейских стран, что наряду с созданием эффективной системы коллективной безопасности в Европе имело бы важнейшее значение для укрепления всеобщего мира», — говорилось в документе.

Предложение было отвергнуто на том основании, что членство СССР противоречило бы демократическим и оборонительным целям альянса. В ответ Советский Союз принялся обвинять Запад в агрессивных планах. «Маски сорваны» — такова была реакция Москвы, прогнозируемо оставшейся перед закрытыми дверями НАТО.

Подписание Североатлантического договора, Вашингтон, 1949 год

Предвестием военного блока «стран социализма» считается совещание генеральных секретарей компартий и военного руководства стран коммунистической ориентации, состоявшееся в Москве еще при Иосифе Сталине, в январе 1951 года. Именно там начальник штаба Группы советских войск в Германии генерал армии Сергей Штеменко заговорил о необходимости создания военного союза братских социалистических стран — для прямого противостояния НАТО.

СССР к тому времени уже взял на вооружение гуманитарный арсенал «борьбы за мир». Но чем миролюбивее была риторика Москвы, тем сильнее боялись «советской угрозы» «на том берегу». Появился даже популярный анекдот: Сталин (в более поздних вариантах — Хрущев и Брежнев) объявляет: «Войны не будет. Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется». Обе стороны убеждали мир в агрессивности противника.

Германская угроза

Конечно, Штеменко был не единственным «ястребом», ратовавшим за создание общего военного «кулака» стран социализма. Авторитет Советской армии в то время был чрезвычайно высок. Народы, пострадавшие от нацизма, хорошо знали, кто и как сломил ему хребет. Тем более что у власти в социалистических странах оказались недавние подпольщики, антифашисты, которые были обязаны Москве своим спасением. Многие хотели примкнуть к этой силе. И политики, и генералы государств Восточной Европы надеялись как на советское вооружение, так и на более тесное сотрудничество армий. Лучшей академии они для себя не представляли.

Инициаторами военного союза были прежде всего представители Польши, Чехословакии и ГДР. У них был повод опасаться «угрозы из Бонна». США не выдержали своего первоначального плана оставить Западную Германию демилитаризованной. В 1955 году ФРГ стала членом НАТО. Этот шаг вызвал возмущение в советском лагере. Карикатуры на «боннских марионеток» ежедневно публиковались во всех советских газетах.

Пехота ГДР и танки ЧССР и ГДР. Совместные учения объединенных вооруженных сил государств – участников Варшавского договора «Влтава-66», 1966 год

Непосредственные соседи ФРГ всё еще опасались «нового Гитлера». А в ГДР не без оснований считали, что ФРГ при поддержке НАТО может рано или поздно поглотить Восточную Германию. Лозунги о «единой Германии» были весьма популярны в Бонне. Румынию и Албанию беспокоила схожая ситуация, сложившаяся в Италии. Ее тоже постепенно вооружали натовцы.

После смерти Сталина СССР несколько умерил наступательный порыв по всем фронтам — и армейским, и идеологическим. Утихла война в Корее. Гораздо агрессивнее с середине 1953 года держались наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции, британцы и американцы. Тем из них, кто преувеличенно относится к «роли личности в истории», показалось, что после смерти Сталина Советский Союз можно если не «помножить на ноль», то заметно потеснить в международной политике. Но ни Хрущев, ни его коллеги по президиуму капитулировать не намеревались.

Варшавский ужин

В Варшаве в мае 1955 года открылось Совещание европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. Основные детали Договора к тому времени уже были проработаны. Социалистические страны Восточной Европы подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. По существу — военный союз, чаще всего именуемый Организацией (в противовес «вражескому» альянсу) Варшавского договора (сокращенно — ОВД).

Первой Договор, в соответствии с алфавитным порядком, подписала Албания. Затем — Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. К ужину всё было готово. В тексте Договора, как и в принятой через несколько лет военной доктрине, отмечалось, что ОВД имеет сугубо оборонительный характер. Но оборонительный характер доктрины не означал пассивности. В боевом планировании допускалась возможность упреждающего удара против группировок войск вероятного противника, «изготовившихся к нападению».

Председатель Совета министров СССР Николай Булганин (в центре) в присутствии членов советской делегации и делегаций других стран подписывает Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, CCCР, Чехословакией на Варшавском совещании, 14 мая 1955 года

Организация Варшавского договора, или Чем СССР ответил НАТО

ОВД, также известная как «Восточное НАТО», была создана в мае 1955 года в ответ на окончательное оформление Североатлантического альянса.

Варшавский договор: из истории создания

В апреле 1949 года десять европейских стран совместно с Канадой и США подписали Североатлантический договор. Появилось всем известное НАТО. Главной целью альянса явилось противостояние «советской угрозе».

В 1955 году к НАТО присоединилась ФРГ. Это событие стало «спусковым крючком» для Никиты Сергеевича Хрущева, который начал активно форсировать процесс по созданию военного блока для противостояния западным державам. 14 мая этого же года в польской столице лидеры восьми государств подписали Варшавский договор. Под эгидой Советского Союза объединились Восточная Германия, Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, Чехословакия и Албания. Согласно условиям договора, страны-участницы обязывались оказывать всю необходимую помощь друг другу, в том числе и военную, в случае нападения на одну из них.

Стоит ли говорить, что Варшавский договор, как и договор между членами Североатлантического альянса, декларировал исключительно мирные цели? «Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения и разрешать свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность», — гласила первая статья.

Договор предусматривал формирование объединенных вооруженных сил. Первым командующим стал советский маршал Иван Степанович Конев. Штаб ОВД находился в Москве. Языком командования был русский. На нем готовилась вся основная документация организации.

С подписанием Варшавского договора СССР мог официально разместись свои войска на территории восточноевропейских государств. До этого советская армия формально могла находиться только на территории Германии.

Деятельность ОВД: эволюция и распад

Спустя год после подписания договора объединенными вооруженными силами была проведена первая операция. В Венгрии началось антисоветское восстание. Войска ОВД, в подавляющем большинстве из Советского Союза, в октябре — ноябре вели боевые действия с повстанцами, преимущественно в Будапеште. За две недели свыше двух с половиной тысяч мятежников были убиты, просоветский политический режим восстановлен. Бунтовщики неоднократно обращались за помощью к Соединенным Штатам и странам НАТО, но военной поддержки не получили, хотя через территорию Австрии поставлялись боеприпасы.

Уничтоженный советский танк. Будапешт, 1956 год. Источник: wikipedia.org

Восточная Европа стала плацдармом нового военного блока, где СССР, несомненно, играл первую скрипку. Подтверждением этому служат и 1961 год, Берлинский кризис, когда западная часть Берлина оказалась фактически в осаде, и мир чуть было не познакомился с реалиями ядерной войны; и 1968 год, когда полмиллиона военнослужащих вошли в Чехословакию для подавления «Пражской весны» и удержания страны от «ухода» на запад.

В общей сложности Организация Варшавского договора просуществовала тридцать шесть лет. Первой выйти из альянса захотела Албания. В 1962 году она приостановила свое участие в договоре, а после ввода войск в Чехословакию и вовсе его разорвала.

Демонстрация против оккупации. Прага, 1968 год. Источник: wikipedia.org

Начавшаяся в 1980-х годах «перестройка» еще больше ускорила процесс. Михаил Сергеевич Горбачев публично заявил о праве народов на суверенитет, чем не преминули воспользоваться союзники по договору. Буквально за несколько лет в странах-участницах ОВД прошла серия «бархатных революций», где местные коммунистические партии потерпели фиаско. 1 июля 1991 года стал последним днем действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

«Естественный противовес НАТО»: какой вклад Организация Варшавского договора внесла в глобальную безопасность

14 мая 1955 года в столице социалистической Польши был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Его участниками стали СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия, ГДР, Болгария, Румыния и Албания. Документ предусматривал оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

Военный союз получил название Организации Варшавского договора (ОВД). В её рамках государства социалистического лагеря учредили Политический консультативный комитет (ПКК), Объединённое командование вооружёнными силами (ОКВС) и различные вспомогательные органы. Договор был заключён на 20 лет с автоматической пролонгацией на десять лет. В 1985 году он был продлён ещё на 20 лет.

Создание системы коллективной самообороны СССР и восточноевропейских государств стало ответной мерой на появление Североатлантического альянса в 1949 году. Данные блоки стали символами биполярной системы международных отношений, характеризовавшейся идеологическим противостоянием и холодной войной.

В разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал образование ОВД закономерным процессом. По его мнению, деятельность Организации Варшавского договора была направлена на то, чтобы уравновесить баланс сил между Западом и Востоком.

«После победы над фашизмом СССР и США фактически поделили Европу на зоны влияния. Это была реальность того времени, и вряд ли с учётом имеющихся противоречий она могла быть иной. Вашингтон объединил лояльные ему государства в рамках НАТО, Москва — в виде Варшавского договора», — констатировал Михайлов.

В беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что деятельность Организации Варшавского договора позволила предотвратить развязывание нового глобального вооружённого конфликта.

«ОВД являлась сугубо оборонительным союзом. Члены организации не собирались ни на кого нападать — объединение усилий требовалось для эффективного сдерживания НАТО, которое появилось почти на шесть лет раньше. С точки зрения глобальной безопасности существование Варшавского договора было гарантом мира, так как Запад понимал, с каким серьёзным противником ему придётся иметь дело», — пояснил Подберёзкин.

Архитектура безопасности

Варшавский договор стал правовой основой для интенсивного военного сотрудничества подписавших его государств. Советский Союз активно перевооружал армии восточноевропейских государств на современную технику и стимулировал развитие национальной оборонной промышленности. В материалах Минобороны РФ говорится, что огромную роль в этом процессе сыграл министр обороны СССР (1976—1984) маршал Дмитрий Устинов.

Армии восточноевропейских стран и советские войска регулярно проводили совместные учения, в том числе крупномасштабные. Например, участниками оперативно-стратегических манёвров «Запад-81» стали не менее 100 тыс. человек.

Важный вклад в совершенствование взаимодействия армий Организации Варшавского договора внёс начальник Генштаба ВС СССР (1977—1984) Николай Огарков. Так, на манёврах «Запад-81» впервые была использована автоматизированная система управления войсками.

«Советский Союз вложил в эту организацию огромное количество ресурсов, по сути, выстроил всю архитектуру безопасности. Многие офицеры, в том числе высокопоставленные, проходили обучение в Москве, в том числе в Академии Генштаба. Таким образом СССР формировал лояльную военную элиту в странах соцлагеря и заодно подтягивал уровень её профессионализма», — отметил Михайлов.

Однако отношения государств в рамках ОВД не были безоблачными. Первый серьёзный кризис внутри блока произошёл уже в 1956 году, когда в Венгрии вспыхнуло антиправительственное восстание. Первоначально советское правительство не собиралось применять силу и даже постановило вывести из республики войска.

Но в конце октября первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв распорядился провести операцию по смещению венгерского лидера Имре Надя. В начале ноября 30-тысячная советская группировка под командованием маршала Георгия Жукова вошла в Будапешт по приглашению созданного Яношем Кадаром правительства и рассеяла силы восставших. Основная часть венгерской армии при этом сохраняла нейтралитет.

Ещё одним тревожным событием стала знаменитая «Пражская весна». 18 августа 1968 года после длительных переговоров с главой ЦК Коммунистической партии Чехословакии Александром Дубчеком руководители СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии приняли решение о вводе в Чехословакию контингента ОВД. Чехословацкие вооружённые силы не вмешивались в ситуацию, и антикоммунистические протесты были подавлены.

Оба события, как отмечают эксперты, теперь используются в качестве повода для разжигания русофобии и борьбы с памятью о победе Советского Союза над гитлеровской Германией.

«Сейчас очень легко обвинять во всём Москву, но в реальности ситуация была намного сложнее. Одной из причин обоих восстаний стало то обстоятельство, что в годы Второй мировой войны Венгрия была союзником Германии, а Чехословакия — протекторатом Берлина. После войны в этих странах сохранились антисоветские силы, которые поддерживались Западом. Впрочем, в СССР руководствовались лозунгом о «дружбе народов», поэтому говорить об этом было не принято», — пояснил Алексей Подберёзкин.

Нарушенный баланс

Эксперты обратили внимание на то, что СССР часто упрекают в якобы господствующем положении в рамках ОВД. Данное утверждение зачастую обосновывается тем, что Объединённое командование вооружёнными силами располагалось в Москве, а его начальниками становились исключительно советские военные деятели.

Впрочем, как полагает Михайлов, Москва не имела возможности осуществлять тотальный контроль над восточноевропейскими республиками. Например, в 1968 году Албания покинула ОВД.

«Страны соцлагеря отличались друг от друга и на самом деле имели большую автономию от Москвы. Факторов, которые влияли на отношения с СССР, было очень много, в том числе экономических. И с крахом социалистических режимов судьба ОВД была предрешена», — рассуждает Михайлов.

В феврале 1991 года страны — участницы Варшавского договора решили распустить военные структуры организации. 1 июля того же года представители этих государств подписали протокол о полном прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Как отметил Алексей Подберёзкин, после ликвидации ОВД в мире воцарилась однополярная система международных отношений, которая характеризуется доминантой одного военного блока. Прямыми последствиями разрушения прежнего баланса сил эксперт назвал вмешательство НАТО в Боснийский кризис 1992—1995 годов и агрессию альянса в Югославии в 1999 году.

«Югославская государственность стала первой жертвой военного вторжения альянса, но эта агрессия была бы невозможной при существовании ОВД. С разрушением Организации Варшавского договора пропал естественный противовес НАТО, а западный блок решил, что может безнаказанно вмешиваться в дела суверенных государств», — сказал Подберёзкин.

Однако с ликвидацией ОВД в мире не исчезла потребность в международной структуре, которая смогла бы обеспечивать равновесный баланс сил, отметил в комментарии RT эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Основными причинами крушения ОВД стали кризис советской государственности и желание руководства СССР того времени положить конец холодной войне. Однако Запад воспользовался ослаблением Москвы, чтобы взять под свой контроль Восточную Европу. В 2000-е годы Россия начала объединять усилия с соседями в рамках ОДКБ и ШОС. Эти организации нельзя назвать заменой ОВД, но их существование свидетельствует о том, что однополярная система постепенно уходит в прошлое», — подчеркнул Кошкин.

Кроме того, как отметили эксперты, ещё одним последствием крушения ОВД стало расширение НАТО на восток. Этот процесс происходил вопреки данным Москве обещаниям официальных лиц США и альянса. В результате включения в западный блок бывших участников Варшавского договора, а также прибалтийских республик ситуация на западной границе России заметно ухудшилась.

По мнению Михайлова, с первых дней своего существования Североатлантический альянс представлял серьёзную угрозу безопасности СССР. В случае гипотетического конфликта с ним существование ОВД позволяло встретить агрессора на дальних подступах, пояснил он.

«С крахом Варшавского договора и расширением НАТО на восток этот буфер исчез. В итоге мы видим, как в последние годы альянс наращивает напряжение на наших западных рубежах. Хотя современная Россия, конечно же, обладает эффективными средствами сдерживания НАТО, которые отрезвляют западных стратегов», — констатировал аналитик.