какие территории были освоены новгородцами

§4. Как осваивали и изучали территорию России

Русские географы-путешественники не только исследовали территорию России, но и внесли существенный вклад в открытие и познание земного шара. Их научные труды, составленные ими карты, а также многочисленные русские имена на карте мира служат памятниками этих открытий и исследований.

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «За исключением северной окраины Скандинавии и Мурманского берега весь Европейский и Азиатский приполярный Север был открыт русскими. Русские мореплаватели плавали по морям Ледовитого океана за сотни лет до того, как туда проникли англичане и голландцы. Пионерами великих русских открытий на севере Европы и Азии были новгородцы. К XII в. новгородцы освоили весь Европейский Север страны — от Кольского полуострова до бассейна Печоры — и далее перешагнули за «Каменный пояс» (Урал)». Названия, которые дали новгородцы берегам Студеного моря, как называли они Северный Ледовитый океан, сохранились до настоящего времени: северный берег Кольского полуострова — Мурманский (Норманекий); восточный и юго-восточный берег полуострова у Горла Белого моря — Терский; западный берег Белого моря до устья Кеми — Карельский, по названию жителей этого края.

Новгородцы открыли и первыми освоили северные берега европейской части России, проложили пути к морям Ледовитого океана, осели по низовьям и в устьях впадающих в них рек.

Рис. 11. Освоение территории Сибири и Камчатки

Точно неизвестно, когда впервые русские познакомились со страной Коми, расположенной в бассейнах Печоры и Вычегды. Но уже в XII в. туда постоянно приходили торговцы из Великого Новгорода и из Суздальско-Ростовского княжества. В XIV в. страна Коми вошла в состав Московского княжества, а в XV в. московские воеводы прошли через всю Пермь Великую и «привели всю землю за великого князя».

Рис. 12. Освоение территории Сибири и Дальнего Востока

Походы русских в Западную Сибирь. В конце XV в. московские воеводы возглавили большой поход в Западную Сибирь. (Некоторые историки считают, что название происходит от слова «сибир» (шибур) — название какой-то группы финно-угорских народов, проживавших на юге Западной Сибири.) При этом они открыли самую высокую часть Урала и первыми определили его истинное направление «от моря и до моря», то есть с севера на юг. В конце XV в. русские проникли на Иртыш, а на рубеже XV—XVI вв. — в низовья Оби. В это же время русские промышленники-поморы в поисках пушнины (мягкой рухляди) — через проливы Югорский Шар или Карские Ворота проникли в Карское море, заходили в устья Оби и Таза, основали в тех местах Мангазею. Русские поморы доплывали в это время до островов Новая Земля и Шпицберген (Грумант).

После завоевания русскими Казани и Астрахани царские владения протянулись до Каспия и вся Волга вошла в их состав. Русские начали продвижение дальше на восток. Их продвижение сопровождалось постоянными стычками с татарами. Особенно много сведений, хотя и противоречивых, сохранилось о походе в Сибирь казака Ермака Тимофеевича. Отряд Ермака хорошо изучил все речные пути Западной Сибири, все приречные области. В столкновении с татарским ханом Кучумом на берегу Иртыша, возле устья Вагая, Ермак погиб, отряд его отступил, но главное было сделано — путь в Сибирь разведан. В борьбе с Кучумом новые отряды казаков продвинулись далеко вверх по Иртышу и покорили обширные пространства Южной Сибири.

М. В. Ломоносов родился 8 ноября 1711 г. около села Холмогоры Архангельской губернии в семье помора. В 19 лет М.Ломоносов ушел в Москву учиться. Он окончил Славяно-греко-латинскую академию, Академический университет в Петербурге, в 1736—1741 гг. продолжал совершенствовать свои знания в Германии.

М. В. Ломоносов — первый русский академик, основатель Московского университета. Открытия М. В. Ломоносова обогатили многие отрасли знания. М. В. Ломоносов занимался изучением строения Земли, объяснил происхождение полезных ископаемых, указывал на важность освоения Сибири, Северного морского пути. В 1758 г. возглавил Географический департамент. Под его руководством были составлены карты северозападных губерний России, проводились работы по изучению почв, геологические исследования, М. В. Ломоносов разработал обширный план географических экспедиций для изучения России. Имя великого ученого на географической карте носят город Ломоносов в Ленинградской области, хребет Ломоносова в Северном Ледовитом океане, сепо Ломоносове в Архангельской области, течение Ломоносова в Атлантическом океане.

Географические открытия конца XVI — начала XVII в. В этот период крупнейшие географические открытия были совершены русскими путешественниками в Сибири и на Дальнем Востоке. Они открыли сибирские реки — Лену, Хатангу, Колыму и др. К середине XVII в. русские обследовали все южное побережье моря Лаптевых.

В начале 40-х гг. XVII в. русские, зимовавшие на верхней Лене, собрали от бурят первые сведения об озере Байкал и о богатстве прибайкальских районов серебряной рудой. В 1643 г. один из зимовщиков, казачий пятидесятник Курбат Иванов, вышел к Байкалу и открыл остров Ольхон. Окончательно укрепились русские на Байкале несколько позднее, после основания Иркутска (1661). В XVIII в. Иркутск стал центром освоения русскими Восточной Сибири.

В 1639 г. томский казак Иван Юрьевич Москвитин первым из европейцев вышел на Тихоокеанское побережье Азии. В результате исследований И. Ю. Москвитина было составлено описание берега Охотского моря (протяженностью около 1200 км), обследован бассейн р. Лены. В его же географическом описании встречается первое упоминание об Амуре на русском языке. В 1648 г. С. И. Дежнев, проплыв от устья Колымы в Тихий океан, открыл мыс, названный впоследствии его именем.

Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). В этот период внимание русских землепроходцев было приковано к далеким восточным землям. В 1696 г. во главе отряда казаков Владимир Атласов совершил поход на Камчатку и в основном завершил открытие русскими Сибири и Дальнего Востока, составив первые достоверные описания природы и населения полуострова.

Инициатором научных экспедиций по исследованию северо-востока Азии был Петр I, но проводились эти исследования уже после его смерти. В историю науки эти экспедиции вошли как Первая (1725—1730) и Вторая (1733—1743) Камчатские. В собственноручно написанной Петром I инструкции предписывалось построить на Камчатке суда и на них «искать, где Азия сошлась с Америкой». В то время вопрос, соединяется ли Азия с Северной Америкой, был не просто научно-географическим вопросом. С ним было связано решение важной экономической проблемы — поиск пути через Северный Ледовитый океан в Китай, Индию и другие страны Южной Азии. Начальником Первой Камчатской экспедиции был назначен Витус Беринг, известный мореплаватель, офицер русского флота. Он с честью выполнил поставленные задачи: был открыт пролив между Азией и Америкой, исследовано побережье Камчатки, составлены подробные карты, открыты многие острова. В честь Беринга получили свое название Командорские острова, а один из них был назван его именем. Имя Беринга присвоено проливу между Азией и Америкой и морю, соединяющему Северный Ледовитый и Тихий океаны.

Общим результатом работы всех отрядов экспедиции было открытие и нанесение на карту всего материкового побережья Карского моря и той части Ледовитого океана, которая теперь по справедливости носит имя Лаптевых (в честь участников экспедиции двоюродных братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых). Были отчетливо выделены очертания полуостровов Таймыр и Ямал, описаны большие участки нижнего и даже среднего течения всех крупных рек бассейна Ледовитого океана к востоку от Печоры до Колымы.

Открытия XVIII в. отмечены арктическими экспедициями, в ходе которых русские мореплаватели открыли Новосибирские острова и Новую Землю. В это же время русские, присоединив к России Алеутские острова и всю Аляску, начали освоение Русской Америки.

Исследования XIX—XX вв. Если в эпоху Великих географических открытий преобладали путешествия, в ходе которых собирался богатый фактический материал о той или иной территории, то в XIX в. началось время систематических научных исследований внутриматериковых областей.

Ведущая роль в организации географических исследований принадлежала в это время Русскому географическому обществу. По поручению общества Николай Михайлович Пржевальский изучает Уссурийский край; организуются экспедиции на Урал, в Сибирь, на Кавказ, на Камчатку.

К концу XIX — началу XX в. в основном были стерты белые пятна с карты России. Во время экспедиций Г. Седова и В. Визе была уточнена конфигурация западного побережья Новой Земли.

В 1913 г. были открыты архипелаг Северная Земля, остров Жохова. Уже в советское время (1930—1933), в период активного исследования Арктики, были открыты и исследованы отдельные острова Северной Земли: острова Октябрьской Революции, Пионер, Комсомолец, Большевик, а также острова Арктического Института и др.

В 1932 г. впервые без зимовки О. Шмидтом и В. Ворониным пройден Северный морской путь (легендарный Северо-Восточный проход).

Космическая эра позволила и в географических исследованиях применять современные методы, совершать даже открытия природных богатств территории и давать оценку ее природных условий с помощью спутников.

Кольский рубеж Как новгородцы стали первыми исследователями Русского Севера

Кольский полуостров — первая заполярная территория, которую освоили русские поселенцы. Это случилось еще во времена Новгородской республики. «Лента.ру» рассказывает о том, зачем новгородцы пошли на Север.

Земля саамов

Норвежский мореход Отер в докладе королю Англии Альфреду Великому, у которого он состоял на службе, называл свою родину, Хельгеланн, «самой северной из всех норманнских земель». Лишь вскользь он упоминал сушу, простирающуюся дальше на север. По словам Отера, она «совершенно безлюдна», за исключением нескольких поселений терфиннов, занимающихся «зимой охотой, а летом рыбной ловлей».

Этот доклад был написан в 80-е годы IX века.

К финнам, проживающим на территории нынешней Финляндии, терфинны имели достаточно опосредованное отношение. Это были саамы — народ, возникший в результате смешения племен Волжско-Окского междуречья с финно-уграми, пришедшими в регион позже. Земля называлась Терь, или Тре. Сейчас на всех картах она значится как Кольский полуостров.

Русские первопроходцы, прибывшие в Терь, описали саамов более детально. Они отмечали, что живет этот народ «в расселинах каменных», не строя изб; не знает ни хлеба, ни овощей, а одежду шьют из оленьих шкур. Саамы не занимались животноводством и сельским хозяйством, предпочитая не вести оседлый образ жизни. Они охотились на диких оленей, но охота не была их главным промыслом. Саамы селились у озер и на морском берегу — их кормила прежде всего рыбная ловля. Они были язычниками, приносили своим божествам в жертву часть улова. Правили ими старейшины родов, по совместительству исполнявшие роль жрецов.

Колонизация

Кем же были эти первопроходцы и что они делали на Кольском полуострове?

Они происходили из Господина Великого Новгорода, то есть Новгородской республики. В XIII веке, когда это территориальное образование окончательно сложилось как политически самостоятельное государство, пахотные земли, имевшиеся в распоряжении новгородцев, уже не удовлетворяли их растущих запросов. Земля не отличалась плодородностью, а на подвоз зерна рассчитывать было сложно, поскольку южные и восточные князья не пропускали в Новгород ни одного воза.

Впрочем, не земледелие приносило основной доход новгородцам. В Новгородских пятинах был развит лесной и рыбный промысел, который не только кормил народ, но и позволял активно торговать. И все же земли быстро скудели, что и заставило приступить к исследованию новых территорий.

Руководили колонизацией Тери боярство и прочая новгородская знать. Для развития торговли их холопы продвигались в Поморье, где основывали промышленные поселки. Вслед за ними подтягивались промышленники (то есть те, кто управлял промыслом) и пахари, обживавшие Север. Места хватало всем — пришлые не враждовали с племенами саамов.

На таком расстоянии связь с Новгородом ослабевала. Многие двинские бояре в конце XIV века «задалися» за московского князя, и в результате мятежную область пришлось возвращать новгородской рати, которая одолела москвичей, стоявших гарнизоном в Орлеце. Двинянам пришлось платить контрибуцию, а их вожаков, воевод Ивана и Конона, казнили.

Торговать с саамами было очень выгодно. Они охотно обменивали дорогую пушнину на простейшие металлические орудия труда: ножи, топоры и прочее. Новгородские чиновники, появившиеся на Терском берегу вслед за промышленниками, обложили саамов данью, требуя с каждого охотника пять беличьих шкурок в год.

Против норвежцев

Новгородцы были не единственными претендентами на Кольский полуостров. Норвежцы, известные русским как мурманы, тоже хотели обложить саамов данью. Между норвежцами и новгородцами происходили стычки — до заключения Александром Невским в 1251 году договоров, определяющих правила сбора дани с коренного населения обеими сторонами.

Правда, его не особо соблюдали. Набеги на поселения конкурентов продолжались. В 1323 году русские, карелы и саамы не только выбили врага с северных земель, но пошли дальше на запад и сожгли дворец короля Магнуса.

В результате 3 июня 1326 года было заключено новое соглашение о мире между Новгородом и Норвегией. Посол короля Норвегии Магнуса и епископ новгородский Моисей, а также «посадник Олфромей, и тысяцкий Остафий, и новгородцы, все и каждый, как бывало прежде между нашими предшественниками», устанавливали мир между двумя державами на десять лет. Того же, кто нарушит договор, «пусть судит и накажет Бог».

Но, как говорится, «на бога надейся, да сам не плошай». Нестабильность в регионе сохранялась — норвежцы не хотели отдавать заполярные владения, которые считали своими. В летописях описывается поход мурман 1419 года, когда норвежцы напали на Карельский погост, разграбили его, а потом направились к Двине, но были разбиты поморами и обращены в бегство.

Новгородцы смогли защитить Терь и отстоять ее. В середине XV столетия были основаны первые прибрежные поселения поморов — Варзуга и Умба, но уже 1478 году Новгородская республика прекратила свое существование как отдельное государство. Великий князь Московский Иван III вместе со своим войском взял город с боем в 1471 году, а через семь лет включил в состав княжества Московского.

Поселения новгородских поморов, первых русских исследователей Севера, не сохранились до нашего времени. Но в середине XV века на месте их прибрежных стоянок, о которых писали норвежцы еще 1210 году, возникло постоянное поселение Кола — старейший российский город в Заполярье, расположенный в 10 километрах от Мурманска.

А мы пойдём на север: история освоения новгородцами новых земель

Средневековые новгородцы были смелыми путешественниками и первооткрывателями. Именно они положили начало освоению богатейших природными богатствами земель – того, что мы сейчас называем русским севером. Можно смело сказать: если бы не отвага, предприимчивость и, что уж греха таить, жажда наживы новгородцев, Россия сейчас могла бы выглядеть совсем иначе.

Н.К. Рерих «Волокут волоком», 1915 год.

Почти тысячу лет назад, в конце XI века, новгородцы впервые побывали на Северном Урале (Югре). Под 1096 годом летопись сообщает о поездке туда новгородского «отрока», собиравшего дань в другом отдалённом (хоть и не столь) регионе – на Печоре. За первым потянулись вереницы других искателей приключений. Рассказы о сказочном изобилии тех мест, где белки и маленькие олени падают прямо с неба, будоражили умы всё новых новгородских «конкистадоров». Впрочем, поначалу отношения с обитателями вновь открываемых земель складывались мирно. К взаимному удовольствию пришельцы обменивались с туземцами товарами. Торговля больше напоминала бартер:

Прошло время. Новгородцы решили, что необходимые им товары можно брать даром и обложили местное население данью.

Так что свой путь на север новгородцы прокладывали отнюдь не из любопытства или исследовательского интереса. В эти опасные и тяжёлые походы их влекло стремление добыть ценившиеся в то время товары. Но ведь и Колумб открыл Америку не для того, чтобы попасть в учебники, а стремясь найти короткий путь к индийским сокровищам.

Новгородцы же везли домой «рыбий зуб» (так в Средние века называли моржовый клык), серебро и даже ловчих птиц. Но, пожалуй, самой желанной добычей были меха. Из северных земель в Новгород попадал широкий ассортимент пушнины: соболи, горностаи, чернобурые лисицы, куницы, выдры, бобры, белки. Львиная доля из них попадала потом в Европу. Для новгородцев пушнина наряду с воском была главным экспортным товаром – своего рода аналогом нынешних нефти и газа. Вывоз пушнины являлся одной из главных статей торговли Новгорода с ганзейскими и ливонскими городами. Эта торговля не прекращалась полностью даже в периоды разрыва дипломатических отношений с Ливонским орденом. Во многом именно меха обеспечивали процветание Новгородской земли на протяжении столетий. В Новгород пушнина попадала отчасти в виде дани с северных народов, для сбора которой регулярно отправлялись военные отряды, отчасти – в виде налогов с появившегося там русского населения.

Новгородцы предлагают меха приказчику подворья Святого Петра в Риге. Около 1400 года. Резная панель из церкви святого Николая в Штральзунде.

О том, чем и как новгородцы и жители севера «били белку в глаз», рассказывают найденные археологами томары – тупоконечные охотничьи стрелы. Их делали целиком из дерева, с расширяющимся концом, либо насаживали на них костяные наконечники в виде усечённых цилиндров. Такие охотничьи стрелы использовались на севере Евразии с каменного века. К концу XIX века их всё ещё использовали некоторые коренные народы Евразии: ханты, манси, ненцы, якуты, эвенки, чукчи. В отличие от стрел с железными наконечниками, тупая стрела не портила ценной шкурки пушного зверька. По крайней мере до XVII века охотничий лук и стрелы использовались в пушной охоте в Сибири и русскими (а совсем уж в глуши – вплоть до начала XX века).

Новгородцы охотятся на белку. Около 1400 года. Резная панель из церкви святого Николая в Штральзунде.

Высоко ценился добывавшийся на севере «рыбий зуб». Не вдававшиеся в зоологические детали новгородцы считали всех обитателей морских пучин рыбами, отсюда и такое не совсем привычное для нашего слуха название моржового клыка. Товар и впрямь был элитным, ведь по своим качествам моржовый клык не уступает бивням слона и мамонта, а по текстуре напоминает мрамор. Изделия из него хорошо поддаются полировке, получаются приятными на вид и ощупь.

Изделия из кости, найденные в процессе археологических исследований в Великом Новгороде.

В Новгороде археологи собрали самую многочисленную в Европе коллекцию средневековых изделий из моржового клыка и кости. Дорогой материал должен был подчёркивать статус владельцев этих в общем-то обычных бытовых вещиц: гребней, рукоятей ножей, пуговиц, бус, игральных костей и фишек. Найден даже «портрет» моржей, процарапанный каким-то жителем Новгорода на камне в XII веке. Видимо, кто-то из участников дальних экспедиций решил показать друзьям или родным, как выглядели эти диковинные «рыбы». Большинство новгородцев всё же видело только то, ради чего несчастных зверей лишали жизни – кости и клыки.

Новгородцы охотятся на белку. Около 1400 года. Резная панель из церкви святого Николая в Штральзунде.

С севера доставлялись и ценившиеся как в самом Новгороде, так и в Европе и Золотой Орде ловчие птицы. Для их отлова туда направлялись специальные ватаги. Соколиная охота была популярным развлечением среди знати, и не только новгородской. Наверное, не один европейский феодал отправлялся на охоту, держа на руке когтистую птичку с русского севера. Неудивительно, что иностранные купцы охотно вывозили таких пернатых из Новгорода, хотя порой им приходилось при этом идти на немалые ухищрения и даже риск. Например, в 1402 году соколов в Новгороде купил ломбардский купец. Ловкий торговец оказался ещё и авантюристом: ради выгодной покупки ему пришлось преодолеть строгий запрет Ганзы пускать в Новгород купцов-неганзейцев.

Соколиная охота. Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI века

Не все экспедиции новгородцев на север завершались благополучно для них. Северные народы оказались совсем не такими наивными и безобидными, какими их нередко представляют. Это были умелые и порой коварные воины. Один из наиболее драматичных военных походов на Северный Урал (Югру) состоялся в 1193 году. Рать под руководством воеводы Ядрея сумела захватить один югорский «городок» и осадила другой. Осада длилась пять недель, но завершилась для новгородцев более чем плачевно. Осаждённые заманили лучших из них хитростью в городок и перебили. Такая же жестокая участь постигла вскоре почти всех участников похода. Остатки новгородского отряда, изнемогавшие от голода и понёсшие большие потери, с трудом вернулись домой. На протяжении следующих столетий новгородцы ещё не раз отправлялись в Югру за данью. Один из последних походов туда состоялся в 1445 году и также был неудачным.

Дно сосуда с изображением воина, береста, XI в. Новгородский музей-заповедник.

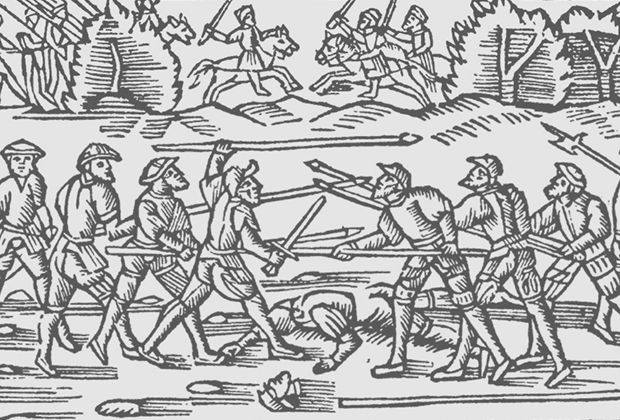

В ходе освоения северных земель новгородцам пришлось столкнуться не только с вооружённым сопротивлением местного населения, но и бороться с конкурентами. Главным их соперником в Заволочье (Двинской земле) с XII века были суздальские князья. Северные земли частенько становились ареной жестоких стычек. Так, в 1169 году новгородский сборщик дани Даньслав Лазутинич разгромил на севере крупный отряд суздальцев. Эта победа чуть было не обошлась новгородцам слишком дорого: великий князь Андрей Боголюбский решил покарать дерзких конкурентов, и зимой следующего года Новгород осадили войска союзных ему земель. Впрочем, на этот раз акция возмездия не удалась – как известно, новгородцы сумели постоять за себя и снова нанесли поражение своим неприятелям.

Икона «Чудо от иконы «Богоматерь Знамение» (Битва новгородцев с суздальцами), XV в., третья четверть. Новгородский музей-заповедник

Главными дорогами русского Средневековья были реки и озёра, поэтому и основным транспортным средством при освоении богатых водоёмами северных земель являлись речные суда. Это могли быть как небольшие лодки для перемещения по небольшим узким рекам, так и достаточно крупные «плавсредства». Предпочтение всё же отдавалось небольшим, ведь их проще было перетащить через волоки – сухопутные участки пути. Шведский архиепископ, писатель и картограф XVI века Олаф Магнус писал, что русские купцы

«изредка … переносили ладьи на плечах через полосу земли, отделяющие водные потоки один от другого».

Путешественники переносят судно через волок. Гравюра из книги Олафа Магнуса «История северных народов». 1555 год

Однако тащить на своих плечах судно, пусть и небольшое – дело нелёгкое. Скоро выход был найден. В XI-XIII веках в районах расположения важнейших волоков на пути на север появились древнерусские поселения, жители которых расчищали и поддерживали в надлежащем состоянии волоковые пути, содержали необходимых для перевозки грузов лошадей и вообще помогали путникам в их нелёгких путешествиях.

Ко времени образования единого Русского государства новгородцами была заложена прочная основа для дальнейшего освоения Севера европейской части нынешней России, от Кольского полуострова до Северного Урала. За несколько столетий новгородцы накопили богатый опыт колонизации новых земель, получивший дальнейшее развитие в ходе начавшегося вскоре освоения Сибири.

Смотрите также

В России чрезмерное употребление алкоголя в социальную проблему превратилось только в 19 веке, когда начали разворачиваться процессы урбанизации. Крестьянину было пить, во-первых, некогда а во-вторых, не на что, спиртное было отнюдь не дешёвым. Но давайте посмотрим, каким представал Новгород перед путешественниками XVI—XVII веков, в воспоминаниях которых часто встречаются упоминания о распространённом пьянстве в России, а заодно узнаем, как государство на протяжении многих веков пыталось регулировать эту сферу.