какие территории входили в состав россии в начале 20 века

Состав Российской империи

Вместе с распадом Российской империи большинство населения предпочло создать самостоятельные национальные государства. Многим из них так и не было суждено остаться суверенными, и они вошли в состав СССР. Другие были включены в состав советского государства позднее. А какой же была Российская империя в начале XX века?

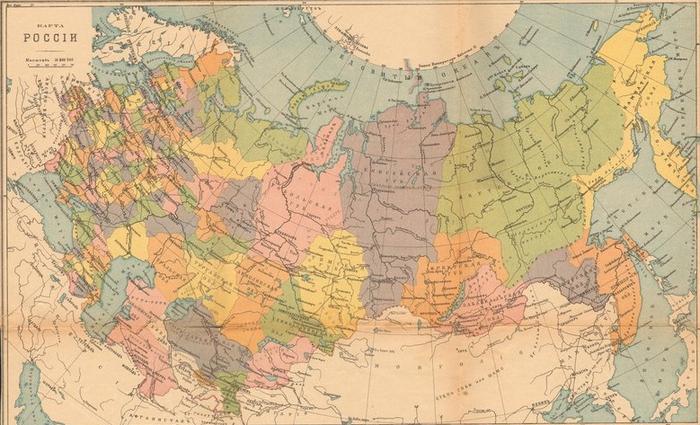

К 1914 году протяженность территории Российской империи составляла с севера на юг 4383,2 версты (4675,9 км) и с востока на запад – 10 060 верст (10 732,3 км). Общая длина сухопутных и морских границ – 64 909,5 версты (69 245 км), из которых на долю сухопутных границ приходилось 18 639,5 версты (19 941,5 км), а на долю морских – около 46 270 верст (49 360,4 км).

Все население считалось подданными Российской империи, мужское население (от 20 лет) присягало на верность императору. Подданные Российской империи делились на четыре сословия («состояния»): дворянство, духовенство, городские и сельские обыватели. Местное население Казахстана, Сибири и ряда других районов выделялось в самостоятельное «состояние» (инородцы). Гербом Российской империи являлся двуглавый орел с царскими регалиями; государственным флагом – полотнище с белой, синей и красной горизонтальными полосами; государственным гимном – «Боже, царя храни». Государственный язык – русский.

В административном отношении Российская империя к 1914 году делилась на 78 губерний, 21 область и 2 самостоятельных округа. Губернии и области подразделялись на 777 уездов и округов и в Финляндии – на 51 приход. Уезды, округа и приходы, в свою очередь, делились на станы, отделы и участки (всего 2523), а также 274 ленсманства в Финляндии.

Важные в военно-политическом плане территории (столичные и приграничные) были объединены в наместничества и генерал-губернаторства. Некоторые города были выделены в особые административные единицы – градоначальства.

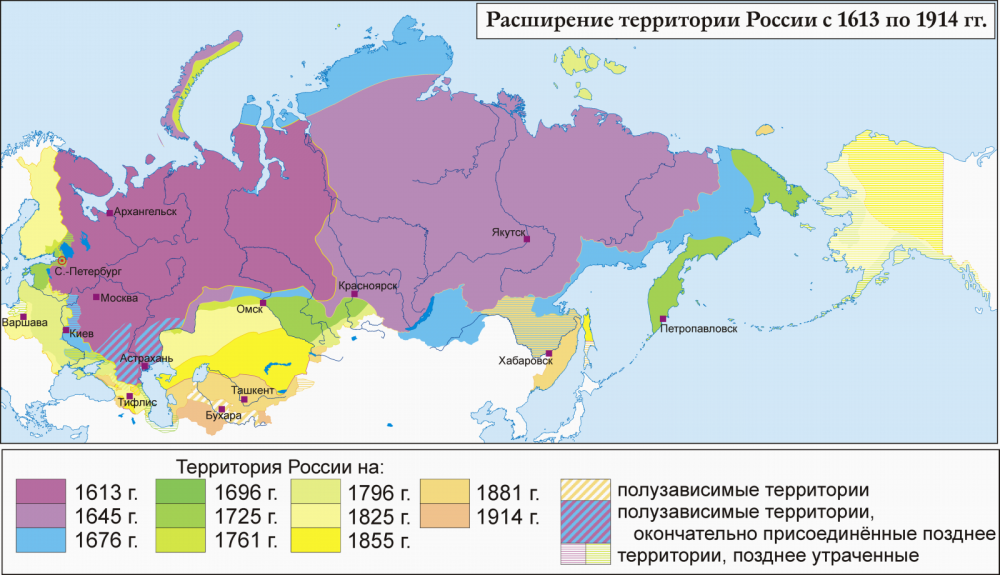

Еще до преобразования Великого княжества Московского в Русское царство в 1547 году, в начале XVI века, российская экспансия начала выходить за пределы своей этнической территории и начала вбирать в себя следующие территории (в таблице не указаны земли, утраченные до начала XIX века):

Территория

Дата (год) присоединения к Российской империи

Бывшие территории Российской империи

Среди крупнейших государств, когда-либо существовавших на карте мира, особого упоминания заслуживает Российская империя. Её территория была крайне велика и включала в себя внушительное количество стран, многие из которых, со временем, стали независимыми.

Территориальный состав

Разбираясь, какие территории входили в состав Российской империи, целесообразно отметить, что многие земли, являющиеся её частью, на данный момент разделены между различными государствами. К концу XIX века, общая площадь данного государства составляла 22,4 млн квадратных километров, что является вторым в мире показателем, после Британской империи.

Общее население Российской империи согласно единственной переписи, имевшей место в 1897 году, составляло около 128 млн человек. При этом большая часть населения была сосредоточена исключительно в европейской части России, в то время как Сибирь и прочие удаленные регионы, отличались крайне малой плотностью населения.

Территориальное деление этой страны предусматривало разбивку площади страны на губернии и области. Всего на территории государства располагалось 81 губерния и 20 областей, при этом часть из них была объединена в особые административные единицы — генерал-губернаторства.

К таковым относились:

Территории Российской империи с 1613 по 1914 год

В дальнейшем, к 1914 году территориальное деление государства было переработано, в результате чего, число губерний сократилось до 78, однако, появилось сразу 2 самостоятельных округа.

Какие страны входили в состав Российской империи

Изучив основные особенности территориально-административного деления данного государства, целесообразно выделить государства, которые полностью или частично входили в состав Российской империи. Прежде всего, это современная территория Российской Федерации, а также ряд других государств:

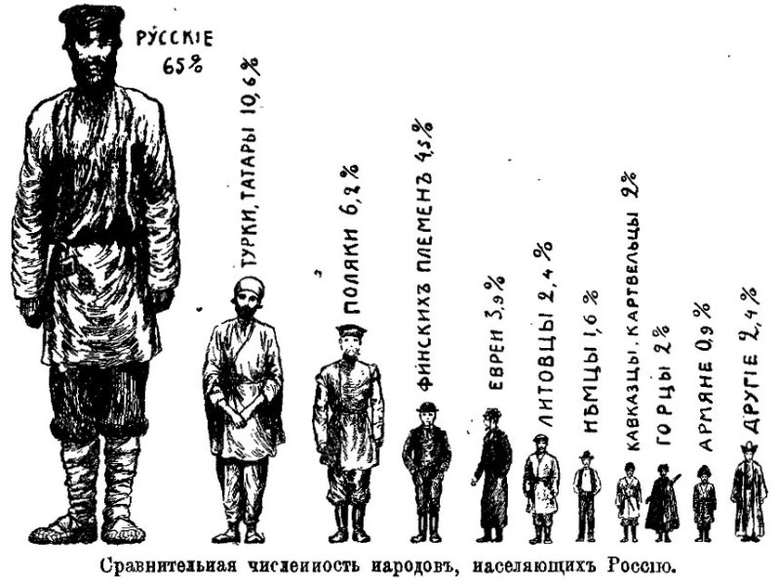

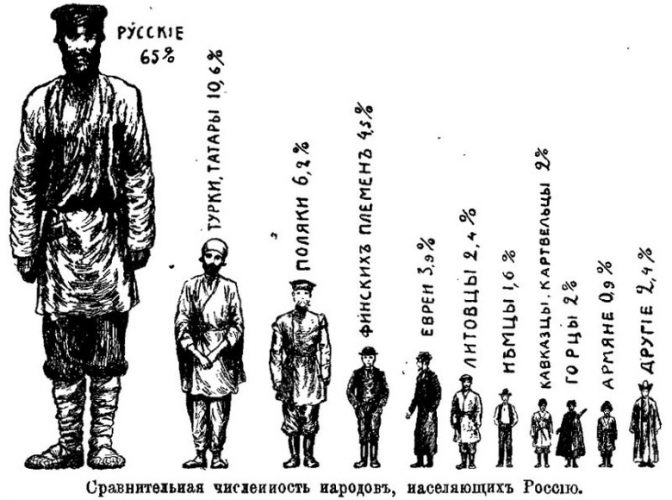

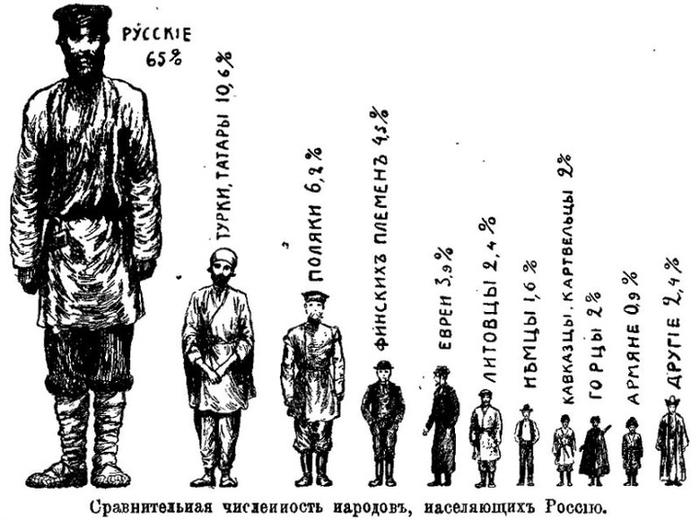

Сравнительная численность народов населяющих Российскую Империю

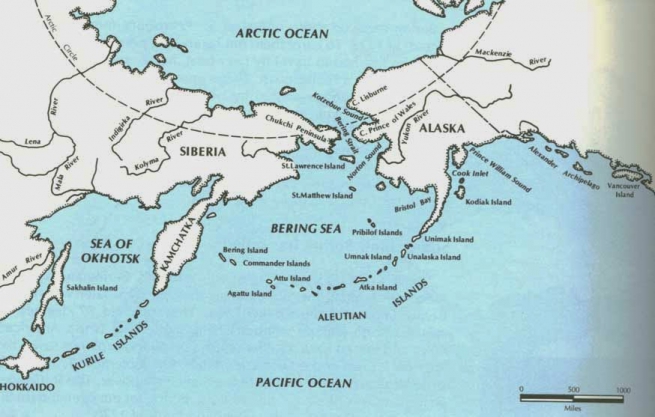

Следует упомянуть, что некоторое время, составной частью Российской империи был американский штат Аляска, который позже был продан Соединённым Штатам Америки. Территория империи расширялась неравномерно, поскольку вхождению в состав страны новых областей, предшествовали те или иные политические события.

Присоединение территории Финляндии

Территория современной Финляндии стала полноценной частью Российской империи в 1809 году в результате войны со Шведским королевством. На основании мирного соглашения, которое было подписано между двумя странами, Российская империя обзавелась новыми землями.

Они имели стратегическое значение, поскольку позволяли грамотно организовать защиту города Санкт-Петербурга и прилегающих к нему территорий. Но хотя Финляндия и стала одним из регионов империи, она сохранила внушительную автономию.

Несмотря на то, что государственным строем на тот момент была монархия, Финляндия получила право на собственную законодательную и исполнительную власть.

Помимо автономии, данный регион пользовался собственной валютой, а также имел небольших размеров армию. На тот момент, подобная область была излюбленным местом отдыха русской интеллигенции, которая собиралась на популярных курортах вроде города Хельсинки.

Финляндия смогла вернуть себе независимость лишь в 1917 году, когда в результате Февральской революции и последующих событий, различные территории империи начали процесс отделения

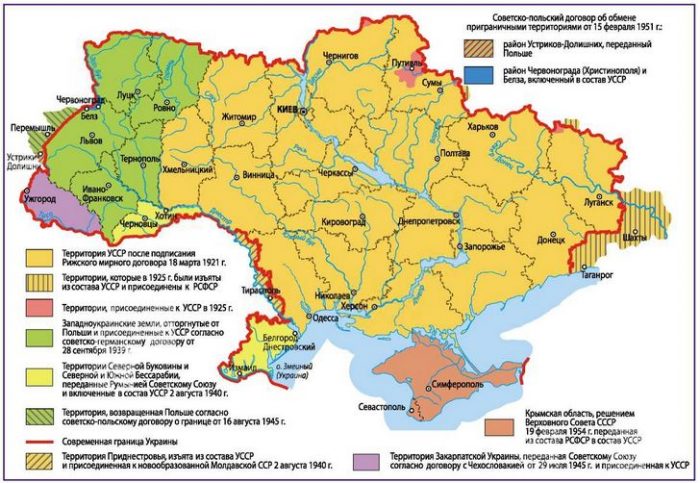

Присоединение Украины

Часть территории современной Украины также входила в состав Российской империи. Она была присоединена во времена правления императрицы Екатерины Второй в результате действий которой, была ликвидирована Запорожская Сечь и гетманщина. Вместе с территориями Украины, Российская Империя получила также часть польского государства, которое на тот момент называлось Речью Посполитой.

Второй этап присоединения расположенных в этом регионе территорий, имел место после завершения русско-турецкой войны, когда в состав империи вошел целый ряд областей:

Левобережная Украина вошла в состав империи в добровольном порядке, поскольку на тот момент подобное решение позволяло избежать притеснений на социальной и религиозной почве со стороны поляков. Спустя несколько лет, территория Российской империи значительно расширилась за счет Крымского полуострова, который был присоединен в результате удачной военной кампании князя Потемкина.

Присоединение Аляски

Первые попытки Российской империи по колонизации территории современного американского штата Аляска имели место в 1648 году, когда казак Семен Дежнев отправился в экспедицию на Чукотку. Однако эти попытки не имели серьезного успеха и первые поселенцы на территории данного региона появились лишь к 1732 году.

Активное изучение побережья и заложение ранних поселений на Аляске осуществлялось с 1741 года. При этом колонисты не были осведомлены о наличии внушительных золотых запасов на территории региона, так как наиболее ценным ресурсом, добываемым здесь, считался пушной зверь.

С целью ускорения процесса освоения подобных территорий, Павел Первый издал указ об учреждении русско-американской компании, которая была наделена нестандартными для такого рода организаций полномочиями.

Среди них, упоминания заслуживает возможность:

Колонизация региона сопровождалась взаимодействием с аборигенами — местным индейским населением. Оно было представлено 2 народами — алеутами и колошами. Первые были успешно ассимилированы, переняв культурные и религиозные обычаи колонистов, в то время как вторые вступали в открытое противостояние.

Данный регион, который постепенно осваивался колонистами, обладал внушительной площадью, ввиду чего, с целью расширения территорий, им заинтересовались США. Сокращение количества пушных зверей, которые для Российской империи являлись одним из немногих ценных ресурсов региона, а также небольшое число проживающих на его территории русских колонистов, привело к его продаже.

Аляска была продана Российской империей за 7,2 млн долларов, что закреплено соглашением, подписанным в столице США, городе Вашингтоне. Большинство экспертов сходится на том, что такая реализация территории была вызвана неспособностью Российской империи освоения столь далеких регионов по причине нехватки человеческих ресурсов.

Распад империи

Николай Второй, будучи единоличным правителем Российской империи, стремился расширить её влияние за счет территорий, расположенных на Дальнем Востоке. Одним из важнейших государств в азиатском регионе была Япония, которая стала главным соперником Российской империи за влияние в округе.

История территорий, расположенных на Дальнем Востоке

К концу 1903 года, император Николай был прекрасно осведомлен о возможной войне с Японией, однако, каких-либо серьезных приготовлений осуществлено не было. В результате внезапного нападения со стороны противника, был захвачен Порт-Артур, а также Ляодунский полуостров, что привело к краху кампании по освоению Дальнего Востока.

Наиболее значимым следствием подобного поражения, является революция 1905 года, а также передача на основании Портсмутского мирного договора южной части Сахалина в ведение Японии.

Заключение

Российская империя представляется одним из крупнейших государств, что когда-либо существовали на земле. Непрерывно расширяясь, а также эффективно ассимилируя захваченные территории, ей длительное время удавалось занимать ключевые позиции на мировой арене.

Однако в результате подобного расширения, государство испытывало острую нехватку человеческих ресурсов, необходимых для освоения новых территорий, что привело к их частичной потере, внутренним волнениям и распаду.

Состав Российской империи

Вместе с распадом Российской империи большинство населения предпочло создать самостоятельные национальные государства. Многим из них так и не было суждено остаться суверенными, и они вошли в состав СССР. Другие были включены в состав советского государства позднее. А какой же была Российская империя в начале XX века?

К концу XIX века территория Российской империи – 22,4 млн км2. Согласно переписи 1897 года, население составляло 128,2 млн человек, в том числе население Европейской России – 93,4 млн человек; Царства Польского – 9,5 млн, Великого княжества Финляндского – 2,6 млн, Кавказского края – 9,3 млн, Сибири – 5,8 млн, Средней Азии – 7,7 млн человек. Проживало свыше 100 народов; 57 % населения составляли нерусские народы. Территория Российской империи в 1914 году делилась на 81 губернию и 20 областей; насчитывался 931 город. Часть губерний и областей была объединена в генерал-губернаторства (Варшавское, Иркутское, Киевское, Московское, Приамурское, Степное, Туркестанское и Финляндское).

К 1914 году протяженность территории Российской империи составляла с севера на юг 4383,2 версты (4675,9 км) и с востока на запад – 10 060 верст (10 732,3 км). Общая длина сухопутных и морских границ – 64 909,5 версты (69 245 км), из которых на долю сухопутных границ приходилось 18 639,5 версты (19 941,5 км), а на долю морских – около 46 270 верст (49 360,4 км).

Все население считалось подданными Российской империи, мужское население (от 20 лет) присягало на верность императору. Подданные Российской империи делились на четыре сословия («состояния»): дворянство, духовенство, городские и сельские обыватели. Местное население Казахстана, Сибири и ряда других районов выделялось в самостоятельное «состояние» (инородцы). Гербом Российской империи являлся двуглавый орел с царскими регалиями; государственным флагом – полотнище с белой, синей и красной горизонтальными полосами; государственным гимном – «Боже, царя храни». Государственный язык – русский.

В административном отношении Российская империя к 1914 году делилась на 78 губерний, 21 область и 2 самостоятельных округа. Губернии и области подразделялись на 777 уездов и округов и в Финляндии – на 51 приход. Уезды, округа и приходы, в свою очередь, делились на станы, отделы и участки (всего 2523), а также 274 ленсманства в Финляндии.

Важные в военно-политическом плане территории (столичные и приграничные) были объединены в наместничества и генерал-губернаторства. Некоторые города были выделены в особые административные единицы – градоначальства.

Еще до преобразования Великого княжества Московского в Русское царство в 1547 году, в начале XVI века, российская экспансия начала выходить за пределы своей этнической территории и начала вбирать в себя следующие территории (в таблице не указаны земли, утраченные до начала XIX века):

Территория

Дата (год) присоединения к Российской империи

Территория и население России начала 20-го столетия

Согласно переписи населения, проведенной в 1897 году, в России на тот момент проживало чуть более 128 миллионов человек. По территории Российская империя уступала лишь Британии с ее многочисленными колониями. Площадь России составляла 22,4 миллиона км². Население было сосредоточено в европейской части страны, в то время как на Дальнем Востоке, в Сибири и других, удаленных от столицы регионах плотность населения была мизерной.

Народы и административное деление

Национальный состав России был представлен сотней народов. Наиболее многочисленными были русские, они составляли около 65% населения. На втором месте были татары и турки (10,6 %), на третьем – поляки (6,2 %).

Все население находилось в подданстве Императора Всероссийского. Мужчины, достигшие 20-летнего возраста, присягали ему на верность. Российские подданные делились на 5 состояний (сословий):

Огромная площадь Российской империи делилась на 81 губернию и 20 областей. Некоторые из них были объединены в генерал-губернаторства:

В 1914 году административное деление претерпело некоторые изменения, по которым русские земли делились уже на 78 губерний, 21 область и 2 самостоятельных округа, которые, в свою очередь, включали 777 округов и уездов. Финляндия, сохранившая в составе России свою автономию, была разделена на 51 приход и 274 ленсманства.

Хронология присоединения земель

Еще в бытность Великого княжества Московского до его трансформации в Русское царство, русская экспансия вышла за границы собственных этнических территорий. Однако о пределах Российской империи целесообразно говорить с момента ее образования, то есть с эпохи правления Петра Великого.

В петровские времена к России были присоединены Камчатка, полуостров Таймыр, Архипелаг Новая Земля, Командорские острова, а также южные и западные территории Прикаспия.

В эпоху дворцовых переворотов Российская империя расширилась за счет Хакасии, Младшего жуза Казахского ханства, Алтая, Восточной Пруссии, герцогства Гольштейн-Готторп, а также некоторых финских территорий.

Новое заметное расширение пределов России наблюдалось при Екатерине Великой. С окончанием первой русско-турецкой войны русские земли пополняются стратегически важными крепостями в устье Дона, Днепра и в Керченском проливе. Не прошло и десятилетия, как в состав Российской империи вошли Крым, Балта, Кубань, Тамань. Вторая война с Османской империей завершилась для России обретением земель между Днестром и Бугом, что еще более упрочило ее положение на Черном море. Разделы Речи Посполитой принесли Российской империи Западную Русь, в том числе Брацлавское, Минское, Киевское, Берестейское, Владимирское, Волынское воеводства, а также Курляндию и Семигалию.

На Северном Кавказе в славную екатерининскую эпоху границы раздвинулись за счет добровольного вхождения в состав России таких территорий как Осетия, Ингушетия, Тарковское шамхальство. В 1774 году под руку русской императрицы пошли Большая и Малая Кабарда. На Дальнем Востоке произошло присоединение Курил и Чукотки.

При императоре Павле I Россия обрела колонии в Северной Америке (Аляска, Алеутские острова и архипелаг Александра). Добровольно приняли русское подданство Картли и Кахетия, расширив пределы Российской империи в Закавказье.

В годы правления его сына, Александра I, под протекторат или добровольно приняв подданство, в состав империи вошли Имеретинское царство, Абхазия, Мегрелия и Гурийское княжество, а также ряд вассальных Персии ханств. В Восточной Европе России стали принадлежать Белосток, Тарнопольский округ, Привислинский край, Краков с его окрестностями. По договору со Швецией Россия приобрела Финляндию с Аландскими островами. В 1812 году к Российской империи отошла Бессарабия. В Средней Азии на верность русскому монарху присягнули Старший и Средний жузы Казахского ханства.

При Николае I границы Российской империи расширились благодаря добровольному вхождению в ее состав ряда племенных союзов Северного Кавказа и Закавказья. В Причерноморье российскими владениями стали земли в дельте Дуная, а также Змеиный остров. С завоеванием Ак-Мечети началось присоединение Средней Азии. Кокандское и Хивинское ханства, а также Бухарский эмират покорятся России уже при Александре II. В период его царствования территория государства увеличилась еще и за счет Приморья и Амурского края. В начале XX века шло освоение Арктики. К России были присоединены Земля Франца-Иосифа, Северная Земля и Новосибирские острова.

Самой обширной территорией Российская империя обладала в 1865-1867 годах, когда к ней был присоединен Кавказ, но еще не потеряна Аляска. На тот момент площадь государства составляла 23,7 миллиона км².

Российская империя была одним из самых крупных государств, когда-либо существовавших на планете. Постоянно расширяя свои границы, она плодотворно использовала вновь обретенные земли, считаясь с обычаями и традициями народов, населявших завоеванные или добровольно вступившие в состав территории. На протяжении нескольких веков России удавалось сохранять ведущую роль в мировой политике, и если бы не революция 1917 года, возможно, она бы стала могучей сверхдержавой, которой не было бы равных.

Россия в начале 20 века: территория и население

Российская империя к началу XIX века, территория, население, социально-экономическое развитие страны

Территория и население.

В начале XIX в. территория России составляла более 18 млн. км2, а население – 40 млн. человек. Российская империя составляла единую территорию.

Основная часть населения – в центральных и западных губерниях; на территории Сибири – чуть более 3 млн. человек. А на Дальнем Востоке, освоение которого только начиналось, простирались безлюдные земли.

Население различалось по национальной, сословной и религиозной принадлежности.

Народы Российской империи: славянские (русские, украинцы, белорусы); тюркские (татары, башкиры, якуты); финно-угорские (мордва, коми, удмурты); тунгусские (эвены и эвенки)…

Более 85 % населения страны исповедовали православие, значительная часть народов – татары, башкиры и др. – были последователями ислама; калмыки (низовья Волги) и буряты (Забайкалье) придерживались буддизма. Множество народов Поволжья, Севера и Сибири сохраняли языческие верования.

В начале XIX в. в состав Российской империи вошли страны Закавказья (Грузия, Азербайджан, Армения), Молдавия, Финляндия.

Территория империи делилась на губернии, уезды и волости.

(В 1920-е годы губернии в России преобразованы в края и области, уезды – в районы; волости – сельские территории, самые мелкие административно-территориальные единицы, в те же годы были упразднены). Кроме губерний насчитывалось несколько генерал-губернаторств, включавших одну или несколько губерний либо областей.

Российская империя весь XIX век оставалась самодержавной монархией.

Должны были соблюдаться следующие условия: российский император обязан был исповедовать православие и получить престол как законный наследник.

В руках императора сосредотачивалась вся власть в стране. В его распоряжении находилось огромное число чиновников, которые в совокупности представляли собой огромную силу – бюрократию.

Население Российской империи делилось на сословия: неподатные (дворянство, духовенство, купечество) и податные (мещанство, крестьянство, казачество). Принадлежность к сословию передавалась по наследству.

Самое привилегированное положение в государстве занимало дворянство. Важнейшей его привилегией было право владения крепостными крестьянами.

Мелкопоместные (менее 100 душ крестьян), подавляющее большинство;

Крупнопоместные (свыше 1 тыс. душ крестьян) насчитывалось примерно 3700 семей, но им принадлежала половина всех крепостных крестьян. Среди них выделялись Шереметевы, Юсуповы, Воронцовы, Гагарины, Голицыны.

В начале 1830-х годов в России насчитывалось 127 тыс. дворянских семей (около 500 тыс. человек); из них 00 тыс. семей были владельцами крепостных.

Состав дворянства пополнялся за счет представителей других сословных групп, сумевших продвинуться по службе. Многие дворяне вели традиционный образ жизни, описанный Пушкиным в романе «Евгений Онегин». Однако немало молодых дворян подпало под влияние идей Просвещения, настроений Великой французской революции.

В начале XIX в. продолжало действовать основанное в 1765 г. Вольное экономическое общество. Оно объединяло крупных помещиков-практиков, естествоиспытателей, втягивало их в решение экономических проблем, объявляя конкурсные задачи (приготовление свеклы, развитие табаководства на Украине, улучшение обработки торфа и др.

Однако барская психология и возможность пользоваться дешевым крепостным трудом ограничивали проявления предпринимательства в дворянской среде.

Привилегированным сословием было и духовенство.

В начале XVIII в. дворянству было запрещено вступать в духовное сословие. Поэтому русское православное духовенство в социальном отношении – в подавляющем большинстве – стояло ближе к низшим слоям населения. И в XIX в.

духовенство оставалось замкнутым слоем: дети священников обучались в православных епархиальных училищах, семинариях, женились на дочерях лиц духовного звания, продолжали дело отцов – службу в церкви. Только в 1867 г.

поступать в семинарии разрешили юношам из всех сословий.

Часть духовенства получала государственное жалование, но большинство священников существовало за счет приношений верующих. Образ жизни сельского священника мало чем отличался от жизни крестьянина.

Община верующих небольших территорий называлась приходом. Несколько приходов составляли епархию. Территория епархии, как правило, совпадала с губернией. Высшим органом церковного управления являлся Синод. Его члены назначались самим императором из числа архиереев (руководителей епархии), а во главе стоял светский чиновник – обер-прокурор.

Центрами религиозной жизни были монастыри. Особо чтились Троице-Сергиева, Александро-Невская лавры, Оптина пустынь (в Калужской губернии) и др.

Купечество в зависимости от размеров капитала делилось на замкнутые группы – гильдии:

Купцы 1-й гильдии имели преимущественное право вести внешнюю торговлю;

Купцы 2-й гильдии вели крупную внутреннюю торговлю;

Купцы 3-й гильдии занимались мелкой городской и уездной торговлей.

Купечество было освобождено от податей, телесных наказаний; на купцов первых двух гильдий не распространилась рекрутская повинность.

Свои капиталы купцы либо вкладывали в торговлю и производство, либо пускали на «богоугодные дела».

Среди русской буржуазии преобладали торговцы: купечество – состоятельные крестьяне, получившие специальные «билеты» на право торговли. В дальнейшем купец или разбогатевший крестьянин мог стать мануфактурщиком или фабрикантом, вкладывающим свой капитал в промышленное производство.

Ремесленники, мелкие торговцы, хозяева лавок и трактиров, наемные работники относились к непривилегированному сословию – мещанству. В XVII в. их называли посадскими людьми. Мещане платили подати, поставили рекрутов в армию и могли быть подвергнуты телесным наказаниям. Многие мещане (художники, певчие, портные, сапожники) объединялись в артели.

Самым многочисленным сословие было крестьянство, к которому относилось более 85 % населения страны.

Государственные (10 – 15 млн.) – казенные, то есть принадлежавшие казне, считавшиеся «свободными сельскими обывателями», но выполнявшие натуральные повинности в пользу государства;

Помещичьи (20 млн.) – владельческие, крепостные;

Удельные (0,5 млн.) – принадлежавшие царской семье (платившие оброк и государственные повинности).

Но к какой бы категории ни относились крестьяне, их труд был тяжел, особенно летом, во время полевых работ.

Половину всех крестьян составляли помещичьи (крепостные) крестьяне. Помещик мог их продавать, дарить, передавать по наследству, возлагать на них повинности по собственному усмотрению, распоряжаться имуществом крестьян, регулировать браки, наказывать, ссылать в Сибирь или сдавать вне очереди в рекруты.

Больше всего крепостных насчитывалось в центральных губерниях страны. Совсем не было крепостных в Архангельской губернии, в Сибири из число едва превышало 4 тыс. человек.

Большинство помещичьих крестьян центрально-промышленных губерний платили оброк. А в земледельческих районах – черноземных и поволжских губерниях, в Литве, Белоруссии и на Украине – почти все помещичьи крестьяне отрабатывали барщину.

В поисках заработка многие крестьяне уходили из деревни: одни занимались промыслами, другие шли на мануфактуры.

Шел процесс расслоения крестьянства. Постепенно выделялись самостоятельные крестьяне: ростовщики, скупщики, торговцы, предприниматели.

Численность этой деревенской верхушки была еще незначительна, но ее роль — велика; деревенский ростовщик-богатей нередко держал у себя в кабале целую округу.

В казенной деревне расслоение проявлялось сильнее, чем в помещичьей, а в помещичьей – сильнее среди оброчного крестьянства и слабее среди барщинного.

В конце XVIII — в начале XIX в. в среде крепостных крестьян-кустарей выделились предприниматели, впоследствии ставшие родоначальниками династий известных фабрикантов: Морозовых, Гучковых, Гарелиных, Рябушинских.

В XIX в., прежде всего в европейской части России, сохранялась крестьянская община.

Община (мир) как бы арендовала у собственника (помещика, казны, удельного ведомства) землю, а крестьяне-общинники пользовались ею. Полевые участки крестьяне получали равные (по числу едоков каждого двора), при этом на женщин земельную долю не давали.

Для того чтобы соблюсти равенство, поводились периодические переделы земли (Например, в Московской губернии переделы совершались 1 – 2 раза в 20 лет).

Основным документом, исходившим из общины, был «приговор» – решение крестьянского схода. Сход, на который собирались мужчины-общинники, решал вопросы землепользования, выбора старосты, назначения опекуна сиротам и др.

Соседи помогали друг другу и трудом, и деньгами. Крепостные крестьяне зависели и от барина, и от барщины. Они были «связаны по рукам и ногам».

Особой сословной группой являлось казачество, которое не только несло военную службу, но и занимались земледелием.

Уже в XVIII в. правительство полностью подчинило казачью вольницу. Казаки были зачислены в отдельное военное сословие, к которому приписывались лица из других сословий, чаще всего – государственные крестьяне.

Власти формировали новые казачьи войска для охраны границ. К концу XIX в.

в России существовало 11 казачьих войск: Донское, Терское, Уральское, Оренбургское, кубанское, Сибирское, Астраханское, Забайкальское, Амурское, Семиреченское и Уссурийское.

Социально-экономическое развитие страны.

К концу XVIII в. в России складывается внутренний рынок; все активнее становится внешняя торговля. Крепостное хозяйство, втягиваясь в рыночные отношения, видоизменяется. До тех пор пока оно носило натуральный характер, потребности помещиков были ограничены тем, что производилось на их полях, огородах, скотных дворах и т.п.

Эксплуатация крестьян имела четко обозначенные пределы. Когда же появилась реальная возможность превратить производимую продукцию в товар и получить деньги, потребности поместного дворянства начинают неудержимо расти. Помещики перестраивают свое хозяйство так, чтобы максимально повысить его продуктивность традиционными, крепостническими методами.

В черноземных районах, дававших прекрасные урожаи, усиление эксплуатации выразилось в расширении барской запашки за счет крестьянских наделов и увеличении барщины. Но это в корне подрывало крестьянское хозяйство.

Ведь крестьянин обрабатывал помещичью землю, используя свой инвентарь и свою скотину, да и сам он представлял ценность как работник постольку, поскольку был сыт, силен, здоров. Упадок его хозяйства бил и по хозяйству помещичьему. В результате после заметного подъема на рубеже XVIII — XIX вв. помещичье хозяйство постепенно попадает в полосу безысходного застоя.

В нечерноземном регионе продукция поместий приносила все меньшую прибыль. Поэтому помещики склонны были сворачивать свое хозяйство. Усиление же эксплуатации крестьян выражалось здесь в постоянном повышении денежного оброка.

Причем нередко это оброк устанавливался выше реальной доходности земли, отведенной крестьянину в пользование: помещик рассчитывал на заработки своих крепостных за счет промыслов, отходничества — работы на фабриках, мануфактурах, в различных сферах городского хозяйства. Расчеты эти были вполне оправданы: в этом регионе в первой половине XIX в.

растут города, складывается фабричное производство нового типа, которое широко применяет вольнонаемную рабочую силу. Но попытки крепостников использовать эти условия для того, чтобы повысить доходность хозяйства, приводили к его саморазрушению: увеличивая денежный оброк, помещики неизбежно отрыва ли крестьян от земли, превращая их отчасти в ремесленников, отчасти вольнонаемных рабочих.

В еще более трудном положении оказалось промышленное производство России. В это время определяющую роль играла унаследованная от XVIII в. промышленность старого, крепостного типа.

Однако у нее не было стимулов для технического прогресса: количество и качество продукции регламентировались сверху; установленному объему производства строго соответствовало число приписанных крестьян.

Крепостная промышленность была обречена на застой.

В то же время в России появляются предприятия иного типа: не связанные с государством, они работают на рынок, используют вольнонаемный труд. Подобные предприятия возникают, прежде всего, в легкой промышленности, продукция которой уже имеет массового покупателя. Их владельцами становятся разбогатевшие крестьяне-промысловики; а работают здесь крестьяне-отходники.

За этим производством было будущее, но господство крепостной системы стеснило его. Владельцы промышленных предприятий обычно сами находились в крепостной зависимости и вынуждены были значительную часть доходов в виде оброка отдавать хозяевам-помещикам; рабочие юридически и по сути своей оставались крестьянами, стремившимися, заработав на оброк, вернуться в деревню.

Рост производства затруднялся и относительно узким рынком сбыта, расширение которого, в свою очередь, было ограничено крепостным строем. Т.о., в первой половине XIX в. традиционная система экономики явно тормозила развитие производства и препятствовала становлению в ней новых отношений. Крепостное право превращалось в препятствие на пути нормального развития страны.

1.Территория Российской империи и административное деление в начале ХХ века. 2.Население. 3.Структура государственного аппарата России в начале XX века. — презентация

1 1.Территория Российской империи и административное деление в начале ХХ века. 2.Население. 3.Структура государственного аппарата России в начале XX века. 4.Сословия в Российской империи. Российская империя на рубеже веков План:

2 Цели: 1.Ознакомиться с : Территорией Российской империи и её административным делением в начале ХХ века. Социальной структурой общества. Структурой государственного аппарата России в начале XX века. Сословиями в Российской империи. 2.Продолжить формирование умений анализировать исторические источники, самостоятельно делать выводы, работать с исторической картой.

4 Территория и административное устройство Российской империи. В начале XX в. закончилось территориальное оформление Российской империи. В ее состав помимо Великороссии входили : 1.Прибалтика, 2.Украина, 3.Белоруссия, 4.часть Польши, 5.Финляндия, 6.Бессарабия, 7.Северный Кавказ и Закавказье, 8.Казахстан 9.Средняя Азия. В вассальной зависимости находились Бухарский эмират и Хивинское ханство. В 1914 г. под протекторат России был принят Урянхайский край (Тува). По своим размерам — более 22 млн. кв. км (16,8% обитаемой суши) — она занимала второе место в мире, уступая только Британской империи.

6 Соотношение городского и сельского населения Сельское население империи значительно преобладало над городским. Из общего числа жителей человек, в городах жило человек, т.е. всего 14,2% (данные 1913 года). По соотношению численности городского и сельского населения Россия занимала одно из последних мест в ряду крупнейших государств начала XX века. Соотношение городского и сельского населения в России и некоторых крупнейших странах ( гг.) Страна Городское население в % Сельское население в % Россия15,085,0 Европейская Россия 14,485,6 Привислинские губ. 24,775,3 Кавказ14,585,5 Сибирь11,988,1 Средняя Азия14,585,5 Финляндия15,584,5 Англия и Уэльс78,022,0 Норвегия72,028,0 Германия56,143,9 САСШ (США)41,558,5 Франция41,258,8 Дания38,261,8 Голландия36,963,1 Италия26,473,6 Швеция22,177,9

7 Плотность населения Всё население империи, т.е человек (1913 г.), проживало на пространстве в квадратных вёрст, следовательно на одну квадратную версту приходилось 9,1 человека. Значительная часть жителей сосредотачивалась в городах, если взять только сельское население, то на одну квадратную версту приходилось 7,8 человек. Наиболее плотно-населённым районом империи являлся Привислинский край, где в Петроковской губернии на одну квадратную версту приходилось 190,0 жителей, а наименее плотно-населённым Сибирь, где в Якутии на кв.версту менее 0,1 жителя. Плотность население России и других государств (без колоний). Страна Жителе й на 1 кв. версту Страна Жителей на 1 кв. версту Россия9,1Англия157,9 Европейская Россия 29,6Италия132,2 Привислинские губ. 120,0Германия127,7 Кавказ30,3 Австро- Венгрия 85,6 Сибирь0,9Франция83,1 Средняя Азия3,5Дания20,5 Финляндия11,2Швеция13,6 Бельгия273,1САСШ (США)10,9 Голландия177,2Норвегия8,1

8 млн. чел% Русский язык55,66744,3 Украинский язык22,38117,8 Польский язык7,9316,3 Белорусский язык5,8864,7 Национальный состав Российской империи В Российской империи в 1917 году проживало свыше 100 народов, не считая небольших этнических групп. По данным переписи 1897 г. (во время которой задавался вопрос не о национальности, а о родном языке) великороссы составляли 43,4 % населения (80,5 млн чел.), малороссы 18,4 % населения (33,4 млн чел.), белорусы 4 млн чел. Все они официально считались «русскими», численность которых, таким образом, составляла 117,9 млн чел. Вместе славянские народы (русские, украинцы, белорусы, а также поляки, болгары и другие) составляли порядка 75% населения империи.

9 Вероисповедный состав населения Российской Империи в % по данным Всеобщей Переписи 1897 г. и Финляндского Ежегодника Район Православные с единоверцами и старообрядцами МусульманеКатолики Протестант ы Иудеи Прочие христиан е Прочие нехристиан е Европейская Россия 83,583,824,653,304,070,240,34 1) Привислинс кие губ. 7,160,0574,324,4614,010,00 Кавказ50,9434,540,470,610,6312,490,32 Сибирь89,972,200,600,280,600,016,34 2) Средняя Азия 9,1890,290,170,120,160,060,02 Финляндия1,9098,000,10 Всего по империи 69,9010,838,914,854,050,960,50 3) 1) В том числе 0,18% буддистов и ламаистов. 2) В том числе 4,30% буддистов и ламаистов. 3) В том числе 0,30% буддистов и ламаистов. Главных религиозных верований в Российской империи было шесть: 1.православное, к которому принадлежат русские, румыны, большая часть картвельцев и небольшая турко-татар и финнов; 2.мусульманское почти вся масса турко-татар и горцы Кавказа; 3.католическое поляки и большая часть литовцев; 4.протестантское финны, германцы и часть литовцев; 5.иудейское евреи 6.армяно-григорианское армяне.

10 Населения России (без Финляндии) по десятилетним возрастным группам в %, по данным Всеобщей Переписи 1897 г. Район 09 л л л л.4049 л л л. Св. 70 л. и неизвест. Европейская Россия 27,3 21,415,812,49,46,74,42,6 Привислинские губ. 28,2 21,017,412,97,86,53,92,3 Кавказ 30,4 20,116,912,88,55,53,52,3 Сибирь 26,0 20,115,912,810,27,24,73,1 Средняя Азия 24,2 19,318,714,010,56,84,22,3 Всего по империи (без Финляндии) 27,3 21,116,212,69,36,64,32,6 Средняя Азия50,0% Сибирь46,1% в Европейской России44,3% Привислинский край44,1% Кавказ43,7% Статистика трудоспособного населения (20-70 лет) (по регионам)

11 Грамотность населения Российской империи (без Финляндии) по данным Всеобщей Переписи 1897 г. Район Грамотных на 1000 чел. Грамотных мужчин на 10 грамотных женщин % грамотных в населении, не считая детей до 9 лет % грамотных мужчин, не считая детей до 9 лет Муж.Жен. Обоего пола Европейская Россия Привислинские губ Кавказ Сибирь Средняя Азия Всего по империи (без Финляндии)

12 Грамотность населения Российской империи (без Финляндии) по данным Всеобщей Переписи 1897 г.

13 Занятость населения Сельское хозяйство75 обрабатывающая промышленность 12 ремёсла и прочие промыслы 10 частная служба4.6 торговля3.8 Основной деятельностью населения Российской империи служило сельское хозяйство, которым было занято около ¾ её жителей. Затем следует: 1.обрабатывающая промышленность, 2.ремёсла и прочие промыслы, которыми было занято около 10%, 3.частная служба (4,6%) 4.торговля (3,8%). В общем этими четырьмя видами деятельности было занято свыше 92,5% населения и на долю остальных приходилось не более 7,5%.

14 Средняя Азия83 Сибирь80 Кавказ79 Привислинский край57 Сельским хозяйством наибольшее число населения было занято в Средней Азии (около 83%), в Сибири (свыше 80%) и на Кавказе (около 79%); наименее же в Привислинском крае 56,6%. Обрабатывающая промышленность, ремёсла и горный промысел наиболее были развиты в Привислинском крае (15,4%) и Европейской России (около 10%), наименее на Кавказе и Средней Азии. То же относится к частной деятельности в Привислинском крае 10,2%, а в Средней Азии 3,1%, и торговле в Привислинском крае 6,7%, а в Сибири 2,1% Средняя Азия2 Европейская Россия10 Кавказ2 Привислинский край16

15 Структура государственного аппарата России в начале XX века. Российская империя была наследственной монархией. «Самодержец всероссийский» обладал высшей законодательной, исполнительной и судебной властью, был верховным руководителем вооруженных сил, все жители России являлись его подданными. Гербом государства был двуглавый орел с царскими регалиями. Флаг представлял собой полотнище с белой, синей и красной горизонтальными полосами. Государственный гимн начинался словами: «Боже, царя храни».

16 Большой Государственный Герб Российской империи (1882) представлял собой следующее: «в золотом щите чёрный двуглавый орёл, коронованный двумя императорскими коронами, над которыми такая же, но в большом виде, корона, с двумя развевающимися концами ленты Андреевского ордена. Государственный орёл держит золотые скипетр и державу. На груди орла герб московский: в червлёном с золотыми краями щите Святой великомученик и победоносец Георгий, в серебряном вооружении и лазуревой приволоке (мантии), на серебряном, покрытом багряною тканью с золотою бахромою, коне, поражающий золотого, с зелёными крыльями, дракона золотым, с осьмиконечным крестом наверху, копьём. Щит увенчан шлемом Святого великого князя Александра Невского. Намёт чёрный с золотом. Вокруг щита цепь ордена Св. Апостола Андрея Первозванного; по сторонам изображения святых Архангела Михаила и Архангела Гавриила. Сень золотая, коронованная императорскою короною, усеянная российскими орлами и подложенная горностаем. На ней червлёная надпись: Съ Нами Богъ! Над сенью позникающая государственная хоругвь, с осьмиконечным на древке крестом. Полотно государственной хоругви золотое; на ней изображение среднего государственного герба, но без окружающих девяти щитов». Мелкий шрифт. Историческая справка о Большом гербе Российской империи.

17 Структура государственного аппарата Император Правительствующий Сенат Государственный Совет Комитет Министров Святейший Синод Восемь Министерств Местное управление осуществляли губернаторы и генерал-губернаторы, считавшиеся представителями и наместниками императора на местах и непосредственно подчинявшиеся Министерству внутренних дел. Почти в половине губерний, а также в городах существовали местные органы самоуправления — земские собрания и городские думы. Круг их полномочий был ограничен, деятельность контролировалась губернаторами.

18 Состав населения России (без Финляндии) по сословиям на 1000 человек, по данным Всеобщей Переписи 1897 г. Район Дворяне и чиновники Духовенств о Почётные граждане и купцы МещанеКрестьянеКазаки Инород цы Прочие Европейская Россия Кавказ Сибирь Средняя Азия Всего по империи (без Финляндии) В начале XX в. в государственных документах все подданные Российской империи делились на четыре сословия («состояния»): 1. дворянство, 2.духовенство, 3.городские обыватели (почетные граждане, гильдейское купечество, мещане и посадские, ремесленники или цеховые) 4.сельские обыватели (то есть крестьяне). Местное (нехристианское) население Казахстана, Сибири и ряда других районов выделялось в самостоятельное «состояние» и называлось инородцами. Эта категория управлялась по особому закону. 4. Сословия в Российской империи

20 В реальной жизни происходило размывание сословных перегородок, и население все более четко разделялось по классовому, т.е. экономическому, признаку. При этом особенностью России являлось одновременное существование основных классов как традиционного (феодального) общества — помещиков и крестьян, так и капиталистического — буржуазии и пролетариата. Вместе с тем внутри самих классов происходили процессы расслоения, размывания, множество людей находилось в промежуточном, пограничном состоянии между различными классами.

23 Задание на дом: §1 учебника, конспект Составить тесты по теме.

География населения россии в 18 – начале 20 вв

Рельеф, климат, почва и другие медленно изменяющиеся природно-географические условия, принадлежат к числу факторов, оказывающих примерно одинаковое воздействие на ход исторического развития в течение довольно длительного периода времени. В отличие от них демографические процессы являются более динамичными. Их воздействие на общественную жизнь является более подвижным и ощутимым. Следует выделить следующие демографические факторы, которые влияют на историческое развитие:

— размещение населения на территории страны

Как известно, на территории России выделяется ряд экономических районов. На территории Европейской России выделено 14 районов:

— в нечерноземной полосе:

1) Приуральский: Пермская и Вятская губернии

2) Северный: Архангельская, Олонецкая и Вологодская губернии

3) Северо-западный: Новгородская, Псковская, Петербургская губернии

4) Прибалтийский: Эстляндская (Ревель/Таллин), Лифляндская (Рига), Курляндская (Митава) губернии

5) Литовский: Виленская, Ковенская, Гродненская губернии

6) Белорусский: Минская, Витебская, Могилевская, Смоленская губернии

7) Центральный нечерноземный район: Московская, Тверская, Костромская, Ярославская, Владимирская, Калужская, Нижегородская губернии

— в черноземной полосе:

8) Центральночерноземный: Тульская, Рязанская, Орловская, Тамбовская, Воронежская, Курская губернии

9) Средневолжский: Казанская, Симбирская, Пензенская, со второй половины 19 в. – Саратовская губернии

10) Украинский-левобережный: Черниговская, Полтавская, Харьковская губернии

11) Юго-западный: Киевская, Подольская, Волынская губернии

12) Южностепной: Бессарабская, Херсонская, Таврическая, Екатеринославская губернии и Область войска Донского

13) Юго-восточный: Астраханская, Саратовская (до середины 19 в.), Самарская, Уфимская, Оренбургская губернии

14) Предкавказский: Ставропольская, Кубанская, Терская, Черноморская губернии.

Закавказье и Средняя Азия в общероссийском плане рассматривались как единые районы, хотя каждый из них имеет сложную географическую и экономическую структуру.

В состав степного края Казахстана включались: Уральская, Акмалинская, Тургайская и Семипалатинская губернии.

В Сибири выделялась Западная Сибирь (Тобольская губерния и Томская губернии), Восточная Сибирь (Иркутская, Енисейская, Забайкальская и Якутская губернии) и Дальневосточный край (Приморская и Амурская губернии + Сахалин).

Размещение и движение населения России в 18 – первой половине 19 вв.

В начале 18 в. основная масса населения (имеется в виду Европейская Россия) была сконцентрирована в центре страны. В нечерноземном и черноземном районах, которые занимали лишь 16% территории, размещалось более половины всего населения.

В средневолжском и украинском левобережном районах, которые занимали 7,5% всей площади европейской части страны, проживала ¼ населения. В целом в этих четырех районах, занимающих менее ¼ всей площади, размещалось почти 4/5 всего населения. Т.о., огромная территория страны с плодородными землями и благоприятными климатическими условиями почти пустовала.

Более половины населения размещалось в менее плодородной нечерноземной полосе. Это было связано с тем, что и в начале 18 в. не были до конца преодолены последствия монголо-татарского нашествия, которое вынудило основную массу населения перейти в лесные районы. В связи с этим черноземные территории стали «диким полем».

Также обращает на себя внимание низкая плотность населения даже в наиболее заселенных районах. В течение 18 в. произошли заметные изменения в размещении населения. Районами наиболее интенсивной колонизации стали Екатеринославская губерния, Донская область (степной юг), юго-восток и Приуралье.

Доля этих районов в общем количестве населения возросла почти в 2,5 раза. Отмечается интенсивный приток населения в Смоленскую губернию. Также имел приток населения центральный черноземный и украинский левобережный район, прежде всего, южные губернии этих районов. В то же время значительно увеличивалась плотность населения. За 18 в.

плотность населения увеличилась почти вдвое. Наиболее высокой плотность в конце века была в центре страны, на юго-западе, в центрально-черноземном районе, а наиболее низкой – на северных, южных и восточных окраинах.

В целом основной тенденцией движения населения в первой половине 19 в. было его дальнейшее перемещение в слабозаселенные районы. Это были, прежде всего, степной юг и юго-восток, доля которых в населении европейской России в 1795 по 1863 гг. возросла почти вдвое. Также в этот период заметно ослабла колонизация Урала, хотя движение населения сюда продолжалось.

Также следует отметить приток населения в северо-западный район, о чем свидетельствует значительно более высокий, чем естественный фактический среднегодовой прирост населения. Это было связано с быстрым ростом населения Петербурга и развитием в этом районе промышленности. Также в первой половине 19 в. уменьшился (сравнительно с 18 в.

) отток населения из центрального нечерноземного района, что также было связано с промышленным развитием данного района, в первую очередь, Москвы. Кроме того, в первой половине 19 в. происходило дальнейшее передвижение населения европейской России в черноземную полосу. К концу крепостной эпохи на значительно меньшей территории черноземной полосы было сосредоточено почти 3/5 населения.

Произошел довольно большой прирост по сравнению с предыдущим периодом, в т.ч. плотность населения.

Интересна география естественного прироста населения в последнее предреформенное десятилетие. Характерен наиболее высокий естественный прирост населения в районах активной колонизации. Это южностепной район (прирост 1,56%), юго-восточный район.

В тот период была крайне высокая детская смертность – до 75% детей не доживали до 5-летнего возраста + высокая младенческая смертность – до 1/3 в первый год жизни. В этих районах интенсивный прирост населения происходил, в основном, за счет высокого естественного прироста, в отличие от 18 в.

, когда основным источником этого роста был приток населения.

Другой важный момент состоит в том, что естественный прирост населения в черноземных районах был значительно выше, чем в нечерноземных, исключая Приуральский. Помимо прочих причин здесь очевидно влияние географического фактора и более благоприятных почвенно-климатических условий.

Естественный прирост населения в 1-й половине 19 в. привел к значительному повышению плотности населения. В черноземной полосе плотность росла быстрее, чем в нечерноземной. Самыми плотнонаселенными являлись Центрально-черноземный, Юго-западный, Украинский Левобережный.

В целом основными чертами, характерными для размещения и движения населения в европейской России, были следующие:

— концентрация основной массы населения в 18 в. в центральных районах, а в первой половине 19 в. – в центральных и западных районах страны

— интенсивный процесс внутренней колонизации был характерен для данного периода, который был направлен на юг и восток, в результате чего основная масса населения сконцентрировалась в черноземной полосе. К концу рассматриваемого периода наметилась тенденция к притоку населения на северо-запад (в первую очередь, Петербург), уменьшился отток из нечерноземного центра.

— низкая плотность населения. Лишь к концу крепостной эпохи в ряде районов центра и на юго-западе она превышала 30 человек на квадратную версту.

Сибирь и Предкавказье. В начале 18 в. население Сибири, учтенное первой ревизией, составляло немногим более 500 тыс. чел. обоего пола = 3,7% от населения европейской России. Основным источником роста в дальнейшем стал как внутренний прирост, так и переселение из европейской России. К концу 18 в.

численность населения Сибири возросла более чем в 2 раза и составила почти 600 тыс. чел. Однако в 18 в. Сибирь еще не стала районом активной колонизации и судя по высоте фактического прироста в 18 в. (1,68%) основным источником увеличения численности населения был естественный прирост населения. В первой половине 19 в. колонизационный поток в Сибирь усилился.

Но и в это время приток населения едва превышал внутренний прирост. Плотность населения Сибири хотя и вышло за 107 лет почти в 7 раз, численность все еще оставалась низкой. Также стоит иметь в виду, что размещение населения в Сибири было крайне неравномерным. Например, в 1863 г.

58% населения Сибири приходилось на западную часть – Тобольскую и Томскую губернии, а огромная территория восточной Сибири почти пустовала.

Обширные районы степного района Предкавказья также почти пустовали. На данной территории в середине 18 в. обитало около 80 тыс. кочевников-нагайцев и до 3 тыс. жителей станиц. В конце 18 в. началось заселение этого района выходцами из внутренних губерний России. В начале 19 в.

оседлое население этого края составляло уже около 100 тыс. чел. обоего пола, кочевое – около 90 тыс. чел. К концу крепостной эпохи все население равнялось примерно 750 тыс. чел. Плотность населения за столетие выросла почти в 10 раз. В крепостную эпоху колонизационный поток был еще невелик, т.к.

основную массу переселенцев поглощали северные районы: южностепной (юго-восточный) и юго-западный.

Северный Кавказ. Систематических данных о численности горских народов Северного Кавказа в 18 – первой половине 19 в. не имеется. К концу крепостной эпохи их общее количество равнялось примерно 500 тыс. чел. Население Закавказья составляло по данным 1863 г. составляло около 3 млн. чел.

Бессарабия в данный период также принадлежала к числу слабозаселенных районов. В 1812 г. здесь размещалось около 300 тыс. чел. К концу крепостной эпохи население составило уже более 1 млн. чел. Быстрое увеличение населения происходило как за счет более высокого, чем в других районах, естественного прироста, так и за счет притока населения.

Сколько-нибудь систематических данных о населении Средней Азии не имеется. Огромные пустыни и горные массивы обусловили концентрацию населения на небольших пространствах речных долин и оазисов. Другой значительной чертой здесь была подвижность населения. Например, в 18 в. на Тянь-Шань переместились киргизы.

Кроме того, к числу слабозаселенных районов принадлежал Казахстан. По данным 1863 г. в степном крае насчитывалось менее 1,5 млн. жителей, т.е. менее 1 чел. на 1 кв. версту. Наиболее характерной чертой размещения населения была концентрация на севере и северо-западе России и в Закавказье.

Огромные пространства Средней Азии, Казахстана и Сибири были заселены крайне слабо.

ActionTeaser.ru — тизерная реклама

Основы самодержавия

В 1913 г. было торжественно отмечено трехсотлетие династии Романовых. Гербом государства был двуглавый орел с царскими регалиями. Флаг представлял собой полотнище с белой, синей и красной горизонтальными полосами.

Российская империя управлялась императором на основах самодержавия, т. е. власть его была неограниченной. Николай II считал себя хозяином земли Русской.

В управлении страной царь опирался на министров, губернаторов и чиновников.

В Государственный совет император назначал представителей царского двора и высших чиновников в отставке. Советники Николая были уже пожилыми людьми и не стремились к переменам в государстве. Они не боялись за свое положение, так как исполняли свои обязанности до самой смерти.

Общая характеристика территории и границы страны

Территория России к началу XX в. составляла более 22 млн км2; больше нашей страны по площади была только Британская империя со своими колониями.

По переписи 1897 г. в России проживало 128,2 млн человек. В стране насчитывалось свыше 100 народов.

Российская империя была огромной страной. В ее состав входили Великороссия, Украина, Прибалтика, Белоруссия, Финляндия, часть Польши, Бессарабия, Северный Кавказ и Закавказье, Казахстан и Средняя

Азия. Территория России делилась на губернии и области, часть которых объединялись в генерал-губернаторства.

Основные сословия: дворянство, духовенство, купечество, казачество, мещанство, крестьянство.

Городское население составляло 18%; крестьяне — 75%.

Местные жители Казахстана, Сибири и ряда других районов назывались инородцами и управлялись по особому закону.

Новой столицей России стал Петербург, в котором проживало 2 млн жителей. Москва считалась старой столицей. В ней происходило традиционное венчание на царство. Городское население Финляндии, Польши, прибалтийских, юго-западных губерний и европейской части России брало за образец уровень жизни западноевропейских стран.

Россия оставалась сельской страной. В городах проживала 1/5 всего населения — 30 млн человек, из них в двух столицах — 4 млн. За первые 13 лет XX столетия население России увеличилось с 125 до 165 млн человек.

Сельское хозяйство

Россия в начале XX в. занимала 1-е место в мире по производству зерна, ей принадлежала четверть мирового экспорта зерна. Увеличивались площади посевов, урожайность, товарность. 14% земельного фонда находилось в руках помещиков; в руках крестьян— 139 млн десятин надельных земель.

Сельские жители продолжали придерживаться традиционного уклада. Многие окраинные народы (например, чукчи, ненцы) жили так же, как и несколько столетий назад. У них не было городов, современных домов, они по-прежнему добывали себе еду охотой, домашним скотоводством и рыбной ловлей.

Промышленность

С 1900 по 1903 г. в промышленности наблюдался кризис, в 1904-1909 гг. — депрессия. С 1910 г. начался промышленный подъем. Число промышленных рабочих увеличилось с 1,5 млн в конце XIX в. до 4,2 млн перед началом Первой мировой войны. Общий объем промышленного производства занимал 5-е место в мире.

Экономика

К 1910 г. 70% всех кредитных капиталов страны находилось в 50 акционерных банках. Формами монополий были картели, синдикаты, концерны и тресты.

Железные дороги в России имели протяженность более 50 тыс. верст и занимала второе место в мире после США. Огромные просторы требовали постройки все новых дорог. На улицах появились первые автомобили, трамваи.

Открывались высшие и средние учебные заведения. В новые гимназии и народные училища принимали всех желающих. Университетов и институтов теперь уже было около ста.

Появились женские курсы; многие девушки учились теперь вместе с молодыми людьми.