какие требования предъявляются к терминам в гимнастике

Гимнастическая терминология (ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТЕРМИНОЛОГИИ)

Содержание:

Введение

Гимнастическая терминология — это система специальных наименований (терминов), применяемых для краткого обозначения гимнастических «упражнений, общих понятий, инвентаря. Она включает в себя основы образования терминов, систему этих терминов и правила пользования ими. Под термином в гимнастике принято понимать краткое условное название какого-либо двигательного действия или понятия (подъем, спад, поворот, оборот и др.).

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТЕРМИНОЛОГИИ

Правила сокращения в гимнастической терминологии

Правила уточнения в гимнастической терминологии.

а) положение отдельных частей тела определяется по отношению к туловищу, а не к горизонту; б) направление движения частями тела определяется по его начальному движению; в) при выполнении упражнений с предметами основным признаком является положение предмета и совершаемый им путь;

Термины общеразвивающих упражнений:

Стойка – положение стоя на всей стопе: основная стойка. Может отличаться от строевой различным положением рук, что оговаривается. Например, о.с., руки на Стойка – положение стоя на всей стопе: основная стойка (о.с.). Может отличаться от строевой различным положением рук, что оговаривается. Например, о.с., руки на голову, (на поясе, в стороны и т.п.). Сомкнутая стойка, стойка ноги врозь, узкая стойка, широкая стойка, стойка правой. Скрестная стойка правой (левой), стойка на коленях, стойка на правом колене. При выполнении стоек на носках добавляется слово «на носках».

Сед – положение сидя без дополнительной опоры руками: сед, сед ноги врозь, сед согнув ноги, сед углом, сед в группировке, сед согнувшись, сед согнувшись с захватом, сед на пятках

Положения лежа: на животе, на спине, на боку. Положения рук оговаривается.

Положения рук и движения руками

Положения прямых рук:

Положения согнутых рук:

При незначительном, еле заметном сгибании рук в локтевых суставах со свободной кистью применяется термин «руки слегка согнуты». При отчетливом сгибании рук – «руки полусогнуты».

Дуга – неполное круговое движение руками, но более, чем ¼ окружности. Для названия достаточно указать и.п., направление движения и конечное положение. Например, и.п. о.с., руки в стороны. Дугами книзу руки вверх. Руки при этом не должны смещаться из лицевой плоскости.

Положения кисти:

Положения ног и движения ногами.

Положения прямых ног в боковой плоскости:

вперед, вперед – кверху, вперед – книзу, вперед на носок, назад на носок, назад – книзу, назад.

Положение прямых ног в лицевой плоскости:

Положения согнутых ног:

Основные формы записи гимнастических упражнений.

1.Обобщенная запись – ею пользуются в тех случаях, когда необходимо лишь обозначить (перечислить) содержание гимнастического упражнения в учебных или других программах, когда не требуется точности каждого движения. Например одноименные и разноименные перемахи из упора и упора сзади на коне.

2.Конкретная терминологическая запись – предусматривает точное обозначение каждого элемента (упр.) в соответствии с правилами терминологии

3.Сокращенная запись – применяется при составлении конспектов, при записи зачетных и др. упр. В этом случае термины записываются (применяются условные сокращения) например: дв. – движение, эл. – элемент, соед. – соединение, в/ж – верхняя жердь и др.

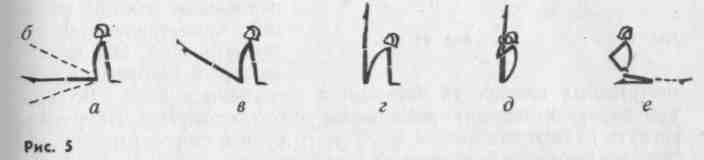

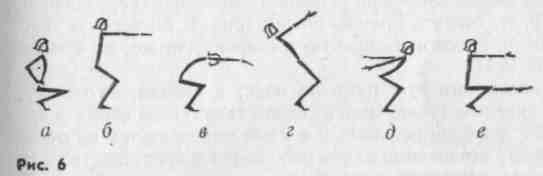

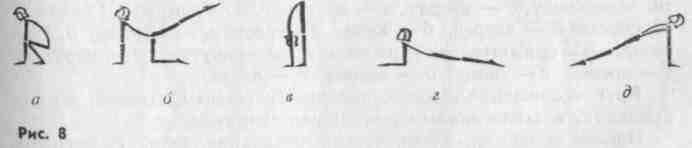

4.Графическая запись (изображение) может иметь самостоятельное и вспомогательное значение. Применяется линейная запись, полуконтурная и контурная. Первая наиболее доступная. Она наглядна и экономна.

Существуют три формы записи ОРУ

1. Обобщенная запись.

2. Конкретная терминологическая запись.

3. Графическая запись.

Конкретная терминологическая запись применяется при непосредственной подготовке к занятию и составлении конспектов. Она подразумевает точную запись упражнений по счетам.

Например:

И.п. – основная стойка

При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org

Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи

Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей

Whatsapp и логотип whatsapp являются товарными знаками корпорации WhatsApp LLC.

Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТЕРМИНОЛОГИИ

Глава 4 ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ

Специальной терминологией пользуются во многих областях знаний, в различной производственной, двигательной деятельности с целью краткого обозначения предметов, явлений, понятий, процессов.

В физическом воспитании, в частности в гимнастике, располагающей безграничным множеством применяемых упражнений, терминология играет очень важную роль. Она облегчает общение между преподавателями и учениками во время занятий, помогает

упростить описание гимнастических упражнений при издании литературы по гимнастике. Гимнастическая терминология широко применяется на занятиях не только гимнастикой.

Наибольшее значение терминология приобретает в процессе обучения гимнастическим упражнениям. Краткие слова-термины оказывают существенное влияние на формирование двигательных навыков. Они способствуют лучшей настройке на выполнение упражнений, делают учебный процесс более компактным и целенаправленным, что подтверждается исследованиями.

Гимнастическая терминология — это система специальных наименований (терминов), применяемых для краткого обозначения гимнастических упражнений, общих понятий, названий снарядов, инвентаря, а также правила образования и применения терминов, условных (установленных) сокращений и формы записи упражнений.

Терминология, как раздел лексики, тесно связана с содержанием данной науки, ее теорией и практикой.

Под термином в гимнастике принято понимать краткое условное название какого-либо двигательного действия или понятия.

Как и в других областях, гимнастическая терминология совершенствовалась параллельно с развитием физического воспитания, и в частности гимнастики, так как все новое, что возникает в практической деятельности и в науке, неизбежно отражается в языке, обогащая его.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТЕРМИНОЛОГИИ

От слов общепринятой лексики термины отличаются точностью и специализированностью своего значения. Слова, становясь терминами, приобретают необходимую однозначность (вход, наклон, выпад, мост, спад, вис, упор и др.). При этом термины не только обозначают то или иное понятие, действие, но и уточняют его, отделяя от смежных.

К терминам предъявляются определенные требования:

1. Доступность. Терминология должна строиться на основе словарного состава родного языка и заимствованных из других языков слов, а также из интернациональных слов-терминов и полностью соответствовать законам словообразования и грамматике языка данного народа. В этом случае терминология будет доступной, а следовательно, жизненной и устойчиЕОЙ. Нарушение норм родного языка приводит к тому, что терминология становится непонятной.

2. Точность. Термин должен давать ясное представление о сущности определяемого действия (упражнения) или понятия. Точность термина имеет большое значение для создания правильного представления об упражнении, что способствует более быстрому

3. Краткость. Наиболее целесообразны краткие термины, удоб

ные для произношения. Этому же служат и правила сокращений,

облегчающие наименование и запись упражнений.

|

|

|

4.3. ПРАВИЛА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

4.3.1. Способы образования терминов

Наиболее распространенный способ образования терминов — придание нового терминологического значения существующим словам (переосмысливание). К таким терминам в гимнастике относятся, например, мост, вход, переход, выход.

Нередко термины образуются путем словосложения, например: разновысокие (брусья), далеко-высокие (прыжки).

В качестве терминов используются корни отдельных слов, например: вис, упор, мах, сед.

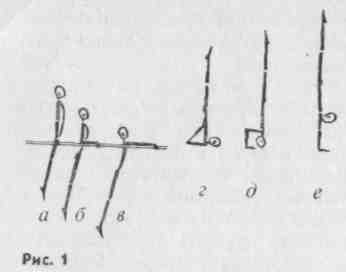

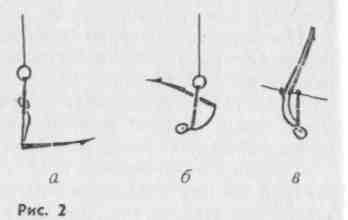

Термины, обозначающие статические положения, образуются с учетом условий опоры, например: упор (рис. 1,а), упор на предплечьях (рис. 1, б), упор на руках (рис. 1, в); стойка на лопатках (рис. 1, г), стойка на голове (рис. 1, д), стойка на руках (рис. 1, е) — и положения тела (взаимное расположение его звеньев), например: вис, вис углом (рис. 2, а), вис согнувшись (рис. 2, б), вис прогнувшись (рис. 2, в).

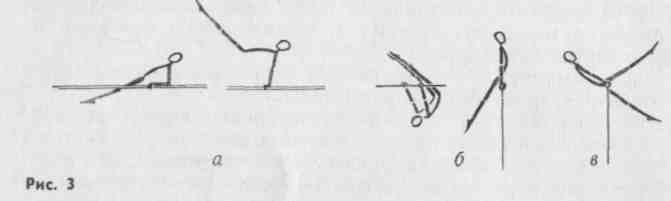

Термины маховых упражнений образуются с учетом особенностей того или иного двигательного действия, например: подъем махом вперед из упора на предплечьях (рис. 3, а), подъем разгибом (рис. 3, б), подъем двумя или одной (рис. 3, в).

Термины прыжков и соскоков в спортивной гимнастике определяются в зависимости от положения тела в фазе полета, например: прыжок согнув ноги, ноги врозь в художественной гимнастике — от положения тела и ног: закрытый, открытый, шагом, скачок, перекидной, выпадом, подбивной, кольцом и др.

4.3.2. Правилаприменения терминов

Гимнастическую терминологию следует применять с учетом квалификации занимающихся. Так, при проведении производственной гимнастики, утренней гигиенической гимнастики и других форм оздоровительной гимнастики используют лишь основные термины ОРУ, дополняя их словами разговорного литературного языка.

Начинающим заниматься спортивными видами гимнастики необходимо овладеть терминологией одновременно с изучением упражнений.

Для подготовленных гимнастов и акробатов, преподавателей, тренеров терминология становится своеобразным специальным языком.

Все термины целесообразно разделить на следующие группы:

1. Общие термины — для определения отдельных групп упражнений, общих понятий и т. п. Например: строевые упражнения, вольные и др.

2. Основные (конкретные) термины, позволяющие точно определять смысловые признаки упражнения. Например: подъем, спад, оборот, поворот, вис, упор, соскок, наклон, выпад и др.

3. Дополнительные термины, уточняющие основные и указывающие направление движения, способ выполнения, условия опоры и т. п. Например: разгибом, дугой, переворотом. Название упражнения, как правило, состоит из основного термина, выражающего его суть, и дополнительного термина, уточняющего движения, его последовательность. В случае необходимости применяются поясняющие слова, подчеркивающие характер выполнения (например, движение рукой делать резко, расслабленно, мягко).

4.3.3.Правила сокращений (опускание

отдельных обозначений]

В гимнастике для краткости принято не указывать целый ряд общепринятых положений, движений или их деталей. Например, опускаются слова:

«спереди», «вперед» — при указании направления движения, если выполняется кратчайшим, единственно возможным путем (например, дугами вперед): при нахождении гимнаста передней стороной тела к опоре (например, горизонтальный вис без слова «спереди»);

указание положения рук, ног, носков, ладоней, если оно соответствует установленному стилю;

«туловище» — при наклонах;

«нога» — при перемахах, движениях ногой в ОРУ, выставлениях ее на носок;

«поднять», «опустить» — при движении руками или ногами;

«продольно», «поперек» — в обычных положениях, наиболее свойственных тому или иному снаряду;

«хват сверху», как наиболее распространенный, «перемах внутрь» (или положение внутри);

|

|

|

|

|

|

«соскок» или «прыжок», если по названию снаряда это очевидно;

«прогнувшись», если техника выполнения предопределяет это положение. Например, на брусьях: подъем махом вперед — махом назад соскок;

«ладони внутрь» — в положении руки вниз, вперед, назад, вверх;

«ладони книзу» — в положении руки в стороны или влево (вправо);

«дугами вперед», если руки поднимаются или опускаются движением вперед.

Исходное положение указывается только в начале упражнения.

Путь конечностей и тела указывается лишь в тех случаях, когда движение выполняется не кратчайшим или обычным путем.

Основы гимнастической терминологии

Основы гимнастической терминологии

Во многих областях знаний и практической деятельности пользуются специальной терминологией с целью краткого обозначения предметов, явлений, понятий. Гимнастика охватывает безграничное множество движений, положений, упражнений, включая такие, которые совсем не характерны для повседневной жизни человека, поэтому у нее своя специальная терминология.

Учебно-методическое пособие предназначено для бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование» профиль «Физическая культура», практикующих учителей физической культуры общеобразовательных школ и других специалистов в области физического воспитания.

характеристика гимнастической терминологии………………3

правила гимнастической терминологии……………………………..5

Способы образования терминов……………………………………………………..5

Правила применения терминов……………………………………………………….6

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ЗАПИСИ ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ…11

Запись общеразвивающих упражнений…………………………..

Применение терминов в упражнениях с предметами

Запись акробатических упражнений……………………………………12

Запись упражнений на гимнастических снарядах…………………….13

Задания для самоконтроля……………………………………………..16

иллюстративно-наглядное изображение и текстовое

описание гимнастических упражнений……………………………..18

характеристика гимнастической терминологии

В физическом воспитании, в частности в гимнастике, располагающей безграничным множеством применяемых упражнений, терминология играет особо важную роль.

Терминология – совокупность терминов определенной отрасли, науки, техники, производства, области искусства, общественной деятельности, связанная с соответствующей системой понятий, процессов.

Гимнастическая терминология необходима при обучении гимнастическим упражнениям, которые, как правило, подобраны специально и созданы искусственно для избирательного и наиболее целенаправленного воздействия на человека. Она значительно облегчает руководство учебным процессом, расширяет возможности общения преподавателя с учениками, повышает эффективность процесса обучения; увеличивает плотность учебно-тренировочных занятий, облегчает описание и понимание техники упражнений.

Гимнастическая терминология широко применяется на занятиях не только гимнастикой. Подавляющее большинство гимнастических упражнений имеет абстрактный и искусственный характер, вследствие чего объяснить их очень трудно. Если при описании гимнастических упражнений или при проведении занятий пользоваться обычной речью, то неминуема многословность и лишняя трата времени на объяснение названий упражнений. Так, чтобы объяснить своими словами термин «упор лежа», нужно более десятка слов. Но и тогда объяснение будет не совсем понятным. Поэтому при описании упражнений в гимнастике пользуются условными обозначениями терминами, что дает возможность определить сложные движения одним или несколькими словами.

При разработке отечественной гимнастической терминологии были использованы основы терминологии П. Ф. Лесгафта, в которой применялись термины, заимствованные из разговорного языка, и частично анатомические термины. Гимнастическая терминология, принятая еще в 1938 году, понятна и доступна для различных контингентов занимающихся гимнастикой, а также позволяет правильно (по смысловому содержанию упражнений) переводить термины на другие языки. Развитие гимнастики требует дальнейшего совершенствования гимнастической терминологии.

По мере овладения навыками выполнения изучаемых упражнений значение терминов возрастает. Они начинают играть роль условных сигналов при образовании временных рефлекторных связей. При этом каждый термин должен одинаково пониматься любым занимающимся независимо от степени освоения объясняемого упражнения.

Под термином принято понимать краткое условное название какого-либо двигательного действия или понятия (подъем, спад, поворот, оборот и т.д.).

К гимнастическим терминам предъявляются следующие требования:

1. Краткость – позволяет заменить длинное словесное описание, указать не все, а только необходимые характеристики упражнения. Краткие термины, наиболее удобны для произношения, облегчают запись упражнений.

2. Точность – способствует созданию отчетливого представления об изучаемом упражнении, дает однозначное определение его сущности или указываемой особенности. Точность термина содействует более быстрому его освоению.

3. Доступность – достигается использованием словарного запаса и законов родного языка, терминов из смежных областей знания, из практики и интернациональных терминов из данной области.

Приведенные требования взаимно противоречивы, т.е. максимальное удовлетворение одного из них мешает выполнению остальных. Доступность достигается введением общеизвестных слов и выражений, применяемых, например, в радиопередачах гигиенической и производственной гимнастики. Более сложные упражнения уже невозможно описать бытовыми выражениями. Запись гимнастического упражнения должна содержать минимум слов, понятных без дополнительной расшифровки.

Таким образом, в гимнастической терминологии используются специальные слова, условные выражения, смысл которых необходимо раскрывать в процессе обучения. Краткость обозначений вызывает необходимость создания словарей гимнастических терминов.

Гимнастическая терминология руководствуется правилами не только русского языка, но и своими собственными. С изучения этих правил и начинается знакомство с содержанием современной русской гимнастической терминологии.

ПРАВИЛА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Гимнастическая терминология представляет собой систему специальных терминов, используемых для краткого объяснения гимнастических упражнений (см. рис. 1-134), определения общих понятий, названия гимнастических снарядов, инвентаря, оборудования.

Способы образования терминов

Существует несколько способов образования новых терминов: а) использование корней слов, 6) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение, д) присвоение имени первого исполнителя.

Использование корней слов русского языка положено в основу создания отечественной гимнастической терминологии. Корнями слов являются такие термины как: мах, кач, сед, шаг, бег, вис, хват.

Переосмысление, или придание нового значения уже существующим словам, – наиболее распространенный способ образования терминов. Примеры переосмысления: мост, шпагат, круг, вход, выход, переход.

Заимствование терминов и выражений из смежных областей деятельности, а также из прежних терминологических систем позволяет сохранить ставшие популярными в гимнастике, например, цирковые термины: рондат, курбет, твист.

Словосложение – способ, при котором из двух слов образуется одно сложное или составное слово-термин, например: разновысокие (брусья), далеко-высокие (прыжки), руки вверх-наружу.

Присвоение имени первого исполнителя используется для краткого наименования нового сложного и оригинального элемента или соединения, если его полное терминологическое наименование слишком длинно, а сокращенное не позволяет точно понять смысл упражнения. Этот способ обеспечивает только краткость названия упражнения, например: «диомидовский» – махом вперед поворот на одной руке на 360 в стойку на руках.

Существуют следующие закономерности образования терминов для различных типов упражнений: статических, маховых, прыжков и соскоков.

Термины, обозначающие статические положения, образуются путем указания на:

— условия опоры, например: стойка на коленях, стойка на голове, сед на пятках;

— положение тела и взаимное расположение его звеньев, например: упор сидя углом, горизонтальный упор, вис прогнувшись, вис согнувшись.

Термины маховых упражнений образуются с учетом структуры и особенностей двигательных действий, например: подъемы разгибом, махом вперед, переворотом, одной; спады вперед, назад.

Термины прыжков и соскоков зависят от положения тела в фазе полета над снарядом: прыжок ноги врозь, прыжок боком, соскок углом назад.

Правила применения терминов

Гимнастические термины применяют с учетом квалификации занимающихся. В оздоровительных группах и на занятиях с начинающими используют наиболее простые и доступные гимнастические термины, дополняя их словами разговорного и литературного языка. В общении с детьми применяют образные выражения: «как самолет», «как зайчики» и т.п. В процессе обучения учащихся педагог постепенно заменяет прежние образные выражения гимнастическими терминами.

Все гимнастические термины делятся на две основные группы: общие и конкретные термины.

Общие термины используют для обозначения:

а) общих понятий, например: элемент, соединение, комбинация;

б) групп упражнений, например: строевые упражнения, смешанные упоры, разноименные перемахи.

Конкретные термины определяют признаки конкретных упражнений и делятся, в свою очередь, на основные и дополнительные:

а) основные термины отражают структурные признаки определяемых действий, принадлежность к той или иной группе упражнений: стойка, вис, упор, сед и т.д.;

б) дополнительные термины уточняют информацию о конкретном двигательном действии, указывая:

— направление движения, например: вперед, влево, налево, наружу, боком;

— способ выполнения, например: разгибом, махом, переворотом;

— условия опоры, например: на лопатках, на предплечьях, на животе, на правой (ноге);

— характер исполнения, например: медленный (переворот), расслабленно, упруго;

Конкретные гимнастические элементы описываются обычно сочетанием основного и одного или нескольких дополнительных терминов.

Отдельные основные термины могут превращаться в дополнительные и наоборот, например: мах – махом, стойка – стоя, присед – присев, круг – круговой, переворот – переворотом.

Для краткого описания движений в отдельных случаях можно не оговаривать и не записывать некоторые гимнастические термины:

1. Положения звеньев тела, предусмотренные гимнастическим стилем исполнения:

— ноги вместе и прямые – в исходных положениях;

— руки вниз (вдоль туловища) и прямые – в исходных положениях;

— носки оттянуты – когда ноги в безопорном положении;

— пальцы рук вытянуты и прижаты – если нет опоры или хвата;

— положение ладоней – если соответствует принятому для данного положения прямых рук.

2. Положения и направления, наиболее удобные, естественные, обычные:

— спереди – для упоров и висов (например, упор, упор лежа, вис стоя);

— вперед и в одноименную сторону – при выпадах и перемахах (например, выпад правой в сторону, перемах левой (а не в лево и вперед));

— дугами вперед – при движении рук из положения внизу в положение руки вверх и обратно;

— поперек – для положений на параллельных брусьях и бревне;

— продольно – для положений на перекладине, коне – махе, кольцах, разновысоких брусьях;

3. Некоторые звенья тела:

— туловище – при наклонах, но указывается при его поворотах (например, наклон вправо, но: поворот туловища влево);

— нога – при махах, выставлениях, стойках (например, мах левой в сторону, левую вперед на носок, стойка на правой).

4. Способы, предусмотренные техникой исполнения упражнения:

— в группировке – для акробатических упражнений (например, кувырок вперед, сальто назад);

— прогнувшись – (например, соскок махом назад, переворот вперед).

5. Некоторые основные термины:

— поднять, опустить, выставить – при движениях рук или ног относительно туловища (например, руки в стороны, правую назад на носок, руки вниз);

— соскок или прыжок – если по названию снаряда это очевидно (например, переворот вперед (опорный прыжок), сальто назад с поворотом на 360 (соскок с прекладины)).

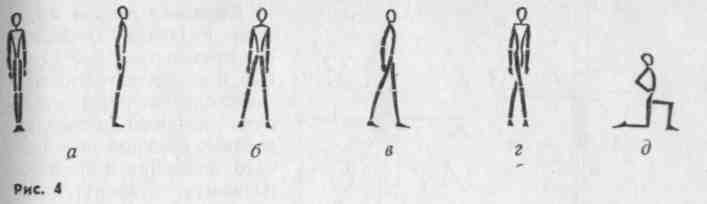

Стойка – означает стойку на ногах, на всей стопе: основная – соответствует строевой стойке, узкая стойка ноги врозь, стойка ноги врозь, широкая стойка ноги врозь, стойка скрестно (правой, левой), стойка ноги врозь (правой, левой), стойка на (правом, левом) колене, стойка на коленях.

Присед – положение занимающегося на согнутых ногах: присед на правой (левой).

Полуприсед – положение на неполностью согнутых ногах с опорой на всю стопу.

Сед – положение сидя без дополнительной опоры. Наличие существенной опоры руками определяет такие положения как упор сидя, упор сидя углом.

Упоры – положение занимающегося, при котором плечи находятся выше точек опоры. Упоры делятся на простые и смешанные.

Упоры смешанные – если опора выполняется руками и другой частью тела: упор присев, упор лежа, упор лежа сзади, упор лежа на предплечьях, упор стоя согнувшись, упор на правом (левом) колене и др.;

Выпад – положение или движение с выставлением ноги в различных направлениях с одновременным ее сгибанием, наклонный выпад, выпад вправо (влево) с наклоном, глубокий выпад, выпад левой вправо.

Наклон – сгибание тела в тазобедренных суставах вперед, назад, в стороны. Различают: наклон, наклон прогнувшись, наклон назад касаясь, наклон в широкой стойке, наклон с захватом и др.

Движения ног и рук. Принято различать движения одновременные, поочередные, последовательные, одноименные (левая рука двигается влево), разноименные (движение в противоположную сторону), параллельные (движение обеими руками), симметричные и несимметричные. Все эти движения выполняются в основных и промежуточных плоскостях прямыми и согнутыми руками (ногами). При движениях с согнутыми руками и ногами к термину добавляется слово «согнуть»: согнуть руки вперед, согнуть руки назад.

Движения рук выполняются из следующих исходных положений: руки вниз, руки вперед, руки вверх, руки в стороны, руки назад, руки вперед-книзу, руки вперед-вверх, руки вниз-наружу, руки вверх-наружу, руки на пояс, руки к плечам, руки на голову, руки за голову и др.

Применение терминов в упражнениях с предметами

При описании общеразвивающих упражнений с предметом вместо слова «рука (руки)» называется соответствующий предмет и его путь, например: мяч вверх (а не: руки с мячом вверх).

В упражнениях с обручем указываются положение его плоскости и направление движения. Основные плоскости расположения обруча – горизонтальная, фронтальная, боковая. Пример: обруч вертикально (фронтально) вперед, обруч горизонтально вверх.

В упражнениях с гимнастической палкой указывают на:

— положение палки, удерживаемой за оба конца, например: палку горизонтально вниз; палку вертикально перед грудью, левая сверху;

— положение палки со свободным концом (концами), например: палку к плечу; правую вперед, палку вверх; левую с палкой вверх.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ЗАПИСИ

1. Обобщенная запись. Ею пользуются в тех случаях, когда необходимо перечислить содержание гимнастических упражнений в учебных и других программах, когда не требуется точность каждого движения. Например, одноименные и разноименные круги или перемахи из упора или упора сзади на коне.

2. Конкретная терминологическая запись предусматривает точное обозначение каждого упражнения в соответствии с правилами терминологии.

3. Сокращенная запись применяется при составлении конспектов, при записи зачетных и других упражнений. В этом случае термины записываются сокращенно (полусловами или условными сокращениями). Например: эл. – элемент; соед. – соединение; об. – обозначить; в/ж – верхняя жердь; сп. гимн. – спортивная гимнастика; акр. – акробатика; упр. – упражнение; и. п. – исходное положение; о.с. – основная стойка и др.

4. Графическая запись может иметь самостоятельное и вспомогательное значение. Применяется линейная запись «чертиками», полуконтурная и контурная.

5. Сочетание текстовой и графической записи – это наиболее удобная форма записи, которой широко пользуются на практике.

Помимо указанных форм в последние годы все шире применяется видеозапись упражнений (классификационные программы, контрольные съемки на тренировке, соревнованиях и т.п.). С ее помощью удобнее всего передать все оттенки многообразных движений, применяемых в современной гимнастике.

Наряду с этим действующую терминологию надо обогащать точными, краткими словами-терминами, ярко отражающими специфику тех или иных упражнений, а также добиваться значительных сокращений (с применением условных обозначений ряда упражнений) с тем, чтобы обеспечить быстроту записи элементов и соединений по ходу их исполнения.

Запись акробатических упражнений

Акробатические упражнения состоят из статических и динамических элементов.

Основными статическими элементами являются стойки, упоры, равновесия, мосты и шпагаты.

Стойка – вертикальное положение занимающегося ногами кверху. Стойка на лопатках, стойка на предплечьях, стойка на голове, стойка на руках.

Сложными акробатическими элементами являются простые упоры.

Упоры – положение занимающегося, при котором плечи находятся выше точек опоры. Простые – опора выполняется только руками: упор углом, упор углом вне, горизонтальный упор.

Равновесие – горизонтальное положение тела в стойке на одной ноге. Существуют равновесия: на правой (левой), боковое, заднее, фронтальное, с захватом, шпагатом, кольцом и др.

Мост – дугообразное, максимально прогнутое положение тела спиной к опорной поверхности с опорой на ноги и руки (мост на одной руке, мост на одной ноге, мост разноименный с опорой левой ногой и правой рукой).

Шпагат – сед с широко разведенными ногами, ноги касаются опоры поверхностью бедер и находятся на одной линии (шпагат левой, правой, одноименный и др).

Динамические элементы выполняются с полным, неполным переворачиванием и без него. К элементам с полным переворачиванием относятся кувырки, перевороты и сальто.

Кувырок – вращательное движение через голову с последовательным касанием опорной поверхности отдельными частями тела (кувырок вперед, назад в группировке, длинный кувырок, кувырок с прыжка и др).

Переворот – вращательное движение тела занимающегося с полным переворачиванием через голову с опорой рук, головы (переворот в сторону, переворот вперед, переворот назад и др). Переворот характеризуется промежуточной опорой в процессе переворачивания.

Сальто – свободное вращение тела занимающегося в воздухе после толчка ногами (сальто назад, сальто назад прогнувшись маховое сальто вперед и др).

К элементам с неполным переворачиванием относятся перекат, курбет, рондат.

Перекат – движение тела с последовательным касанием опоры и без переворачивания через голову (перекат вперед, в сторону, круговой и др).

Динамические акробатические элементы выполняются тремя основными способами: в группировке, согнувшись и прогнувшись.

Группировка – положение тела занимающегося, при котором согнутые в коленях ноги подтянуты руками к груди (кисти захватывают голени).

Если вращательные элементы выполняются в группировке, то это не записывается, например: кувырок вперед, сальто назад. Другие способы указываются, например: кувырок назад согнувшись.

Акробатические комбинации обычно записываются непрерывно, сплошным текстом, например: кувырок вперед – стойка на лопатках – мост – кувырок назад согнувшись. Особенность записи акробатических комбинаций состоит в том, что не указывается очевидный способ перехода от одного статического элемента к другому, например: равновесие на правой – стойка на руках (не указ.: махом левой, толчком правой).

Запись упражнений на гимнастических снарядах

Упражнения на снарядах состоят из упоров, висов и различных переходов из одних положений в другие.

Ось снаряда – прямая линия, проходящая вдоль снаряда; у бревна – вдоль бревна, у перекладины – вдоль грифа, на кольцах – через точки хвата.

Плечевая ось гимнаста – это фронтальная линия, проходящая через центры плечевых суставов гимнаста.

Продольно – положение занимающегося на снаряде, если у него плечевая ось расположена параллельно оси снаряда (р/в брусья, перекладина, кольца).

Поперек – положение занимающегося на снаряде, если у него плечевая ось перпендикулярна оси снаряда (упражнение на бревне, на параллельных брусьях).

В упорах плечи расположены выше точек хвата (упор, упор на предплечьях) или на одном уровне с точками хвата (упор на руках на брусьях, упор руки в стороны на кольцах «крест»).

Вис – положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся ниже точек хвата. Висы делятся на простые и смешанные.

Висы простые: вис, вис на согнутых руках, вис углом, вис согнувшись на перекладине, вис согнувшись на кольцах, вис прогнувшись сзади, вис сзади, горизонтальный вис: сзади, спереди и др.

Висы смешанные: вис присев, вис стоя согнувшись, вис лежа, вис на правой, вис стоя, вис лежа, вис на согнутых ногах и др.

На снарядах также можно принимать седы и стойки.

Сед – положение занимающегося сидя на снаряде: сед углом на бревне, сед на бедре на брусьях и др.

В седах опора руками не должна быть основной, иначе это положение должно называться упором.

К динамическим упражнениям на снарядах относятся подъемы, спады, вскоки и соскоки, обороты, перевороты и сальто, перелеты и прыжки, маховые упражнения и упражнения в каче.

Подъем – переход из виса в упор или из более низкого упора в более высокий. Подъем силой поочередно, махом одной подъем переворотом, подъем махом вперед, подъем правой (левой), подъем разгибом, подъем двумя и др.

Спад – быстрый переход из упора в вис или из более высокого упора в более низкий. Медленный спад называют опусканием.

Опускание – медленный спад.

Большой оборот – круговое движение тела вокруг оси гимнастического снаряда или точек хвата, начинающееся и заканчивающееся в стойке на руках или с максимальным удалением центра тяжести тела.

Поворот – движение тела занимающегося вокруг вертикальной оси (поворот махом вперед, назад, поворот в стойке и др).

Переход – перемещение занимающегося на снаряде вправо или влево с перехватом рук.

Перелет – перемещение занимающегося с одной стороны снаряда на другую с отпусканием рук (углом, согнувшись, ноги врозь и др).

Прыжок – преодоление препятствия или пространства в свободном полете без дополнительной опоры руками после отталкивания ногами.

Соскок – спрыгивание со снаряда различными способами (соскок махом вперед, назад, дугой, сальто и др).

Мах – свободное движение тела относительно оси вращения. Способы выполнения: изгибами, силой, с прыжка.

Мах дугой – переход из упора в вис дугообразным движением.

Размахивание – мах, выполняемый несколько раз.

Перемах – движение ног над снарядом.

Замах – предварительный мах ногами назад после толчка ногами.

В записи упражнений на снаряде статические элементы указываются как исходные или конечные положения, принимаемые в результате выполнения предыдущего динамического элемента (оборот назад в стойку на руках). И наоборот, динамический элемент может записываться как способ выполнения следующего за ним элемента (махом вперед поворот кругом).

Упражнения на снарядах записываются в непрерывной форме, в строчку. Если два элемента выполняются друг за другом последовательно, слитно, то при записи соединяются союзом «и». Если элементы выполняются одновременно, то соединяются союзом «с» (подъем махом вперед с поворотом кругом).

Задания для самоконтроля

1. Составьте упражнения, используя конкретные основные термины «вис», «оборот», «подъем» и дополнительные, указывающие на:

а) направление движения _____________________________________________________

б) положение тела и его звеньев ______________________________________________

в) способ выполнения ________________________________________________________

2. В названии упражнения «подъем разгибом» используется дополнительный термин, указывающий на:

3. В названии упражнения «сальто назад» используется дополнительный термин, указывающий на:

4. Термин «рондат» появился в гимнастической терминологии благодаря способу:

5. Составьте упражнения, используя конкретные основные термины «соскок», «стойка», «сальто» и дополнительные, указывающие на:

а) количественную характеристику _____________________________________________

б) условия опоры ____________________________________________________________

в) способ выполнения _________________________________________________________

6. Выберете правильное выражение:

б) упор лежа спереди.

7. Выберете правильное выражение:

а) руки вверх, обруч горизонтально

б) обруч горизонтально вверх

8. Выберете правильное выражение:

а) кувырок вперед в группировке;

9. Слово «туловище» говорится:

10. Слово «голова» говорится:

И ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

общераззивающие и вольные нпражнения

Рис. 1. Основная стойка. Рис. 2. Узкая стойка ноги врозь. Рис. 3. Стойка ноги врозь, руки на пояс. Рис. 4. Широкая стойка ноги врозь, руки на пояс. Рис. 5. Стойка скрестно правой, руки на пояс. Рис. 6. Стойка ноги врозь правой, руки на пояс. Рис. 7. Стойка на правом колене, руки на пояс. Рис. 8. Стойка на коленях, руки на пояс. Рис. 9. Правая в сторону на носок. Рис. 10. Правая в сторону вниз. Рис. 11. Правая в сторону. Рис. 12. Правая в сторону вверх. Рис. 13. Правая вперед вниз. Рис. 14. Левая вперед на носок. Рис. 15. Правая вперед, руки на пояс. Рис. 16. Правая вперед вверх, руки на пояс. Рис. 17. Сед. Рис. 18. Сед углом. Рис. 19. Сед согнувшись. Рис. 20. Сед с захватом. Рис. 21. Сед на пятках, руки на пояс. Рис. 22. Сед на пятках с наклоном вперед, руки вверх. Рис. 23. Присед, руки на пояс. Рис. 24. Полуприсед, руки вперед. Рис. 25. Круглый присед. Рис. 26. Полуприсед наклонный, руки вперед. Рис. 27. Полуприсед с наклоном, «старт пловца». Рис. 28. Присед на левой, руки вперед. Рис. 29. Выпад левой, руки на пояс. Рис. 30. Наклонный выпад вправо, руки вверх. Рис. 31. Выпад вправо с наклоном, руки скрестно. Рис. 32. Глубокий выпад, руки назад. Рис. 33. Выпад левой вправо, руки в стороны. Рис. 34. Упор присев. Рис. 35. Упор на левом колене. Рис. 36. Упор стоя согнувшись. Рис. 37. Упор лежа. Рис. 38. Упор лежа сзади. Рис. 39. Упор лежа на бедрах. Рис. 40. Упор на правом колене боком. Рис. 41. Упор присев на правой. Рис. 42. Руки вниз. Рис. 43. Руки вперед. Рис. 44. Руки вверх. Рис. 45. Руки в стороны. Рис. 46. Руки назад. Рис. 47. Руки вперед книзу. Рис. 48. Руки вперед вверх. Рис. 49. Руки вниз наружу. Рис. 50. Руки вверх наружу. Рис. 51. Руки на пояс. Рис. 52. Руки к плечам. Рис. 53. Руки на голову. Рис. 54. Руки за голову. Рис. 55. Согнутые руки в стороны. Рис. 56. Согнуть руки вперед. Рис. 57. Согнуть руки назад. Рис. 58. Наклон вперед. Рис. 59. Наклон прогнувшись, руки на пояс. Рис. 60. Наклон назад касаясь. Рис. 61. Наклон в широкой стойке, руки в стороны. Рис. 62. Наклон с захватом. Рис. 63. Равновесие на правой, руки в стороны. Рис. 64. Боковое равновесие, руки: левая на пояс, правая вверх. Рис. 65. Заднее равновесие, руки в стороны. Рис. 66. Фронтальное равновесие, правую в сторону, руки в стороны. Рис. 67. Равновесие с захватом на правой, правую руку в сторону. Рис. 68. Равновесие шпагатом на правой. Рис. 69. Равновесие кольцом на правой. Рис. 70. Равновесие на правом локте. Рис. 71. Крестообразное равновесие на правой. Рис. 72. Палку вниз. Рис. 73. Палку на грудь. Рис. 74. Папку вперед-вверх. Рис. 75. Палку к плечу. Рис. 76. С палкой вольно. Рис. 77. Палку на голову вправо. Рис. 78. Палку на грудь правым концом вверх. Рис. 79. Правую в сторону, палку вверх.

ПОЛОЖЕНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ НА СНАРЯДАХ

Рис. 80. Вис. Рис. 81. Вис на согнутых руках. Рис. 82. Вис углом. Рис. 83. Вис согнувшись (на перекладине). Рис. 84. Вис согнувшись (на кольцах). Рис. 85. Вис прогнувшись сзади. Рис. 86. Вис сзади. Рис. 87. Горизонтальный вис: а) сзади; б) спереди. Рис. 88. Вис присев. Рис. 89. Вис присев (спиной к стене). Рис. 90. Вис стоя согнувшись. Рис. 91. Вис лежа. Рис. 92. Вис на правой вне. Рис. 93. Вис стоя. Рис. 94. Вис лежа. Рис. 95. Вис на согнутых ногах. Рис. 96. Упор. Рис. 97. Упор на предплечьях. Рис. 98. Упор на руках. Рис. 99. Упор на правом локте. Рис. 100. Упор на руках согнувшись. Рис. 101. Упор сзади. Рис. 102. Упор правой. Рис. 103. Упор под углом. Рис. 104. Упор ноги врозь вне. Рис. 105. Упор лежа боком на правой. Рис. 106. Сед ноги врозь. Рис. 107. Сед на бедре. Рис. 108. Упор руки в стороны – «крест». Рис. 109. Стойка на плечах. Рис. 110. Стойка на руках. Рис. 111. Подъем силой поочередно. Рис. 112. Махом одной подъем переворотом. Рис. 113. Подъем махом вперед. Рис. 114. Подъем правой. Рис. 115. Подъем разгибом. Рис. 116. Подъем двумя.

Рис. 117. Стойка на лопатках. Рис. 118. Стойка на голове. Рис. 119. Стойка на руках. Рис. 120. Переворот вперед. Рис. 121. Переворот назад. Рис. 122. Переворот в сторону. Рис. 123. «Мост». Рис. 124. «Мост» на одной руке. Рис. 125. «Мост» на одной ноге. Рис. 126. «Мост» на предплечьях. Рис. 127. Разноименный «мост» (с опорой левой ногой и правой рукой). Рис. 128. «Шпагат» левой, руки в стороны. Рис. 129. «Шпагат» правой, руки назад. Рис. 130. «Шпагат» одноименный. Рис. 131. «Полушпагат» на левой. Рис. 132. Сальто назад в группировке. Рис. 133. Сальто назад прогнувшись. Рис. 134. Маховое сальто вперед.

1. Гимнастика с методикой преподавания: Учеб. пособие для учащихся пед. училищ по спец. «Физическая культура» / И.Б.Павлов, В.М.Барышай, В.Н.Ихильчук и др. / Под. общ. ред. И.Б.Павлова, В.М.Барышая. – М.: Просвещение, 1985. – 208 с.: ил.

2. Гимнастика: Учебник для студентов высших пед. уч. заведений / М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.; Под ред. М.Л. Журавина, Н.К.Меньшикова. – М.: Изд. центр «Академия», 2001.- 448 с.

3. Гимнастическая терминология: Справ. по курсу «Гимнастика» для студ. специальности П020200 – физическая культура и спорт / С.А. Александров.- Гродно: ГрГУ, 2000.- 43 с.

4. Гимнастика: Методические рекомендации для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 022300 – Физическая культура и спорт / Т.М. Лебедихина. Екатеринбург: ГОУ УГТУ-УПИ, 2002.- 55 с.