какие три взаимосвязанные задачи решает бжд

Состояние проблемы БЖД. Предмет БЖД.

Цель изучения безопасности жизнедеятельности — формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения. Объектом защиты является человек.

Предмет исследования безопасности жизнедеятельности — опасности и их совокупность, а также средства и системы защиты от опасностей.

БЖД решает три взаимосвязанных задачи:

1. Идентификация опасностей, т.е. распознание образа с указанием количественных характеристик и координат опасности

2. Защита от опасностей на основе сопоставления затрат и выгод.

3. Ликвидация возможных (исходя из концепции остаточного риска) отрицательных опасностей.

Аксиомы БЖД

Основные положения теории безопасности жизнедеятельности могут быть представлены в виде ряда аксиом.

Эта аксиома предполагает следующее: создаваемые человеком технические средства, техника и технологии, кроме позитивных свойств и результатов, обладают способностью генерировать опасности. Например, создание двигателей внутреннего сгорания решило многие транспортные проблемы. Но одновременно привело к повышенному травматизму на автодорогах, породило трудноразрешимые задачи по защите человека и природной среды от токсичных выбросов автомобилей.

Аксиома 2. Для каждого вида деятельности существуют комфортные условия, способствующие ее максимальной эффективности.

Эта аксиома фактически декларирует принципиальную возможность оптимизации любой деятельности с точки зрения ее безопасности и эффективности.

Аксиома 4. Остаточный риск является первопричиной потенциальных негативных воздействий на человека, техносферу и природную среду (биосферу).

Аксиома 5. Безопасность реальна, если негативные влияния на человека не превышают предельно допустимых значений с учетом их комплексного воздействия.

Следующая аксиома фактически повторяет предыдущую, но относится к негативным воздействиям на окружающую среду.

Аксиома 6. Экологичность реальна, если негативные воздействия на биосферу не превышают предельно допустимых значений с учетом их комплексного воздействия.

Взаимодействия в системе «Человек-среда обитания»

Основная мотивация человека в его взаимодействии со средой обитания направлена на решение, как минимум, двух основных задач:

— обеспечение своих потребностей в пище, воде и воздухе;

— создание и использование защиты от негативных воздействий среды обитания.

Потоки веществ, энергии и информации имеют естественную и антропогенную природу, они во многом зависят от масштабов преоб-разующей деятельности человека и от состояния среды обитания.

Человек и окружающая его среда гармонично взаимодействуют и развиваются лишь в условиях, когда потоки вещества, энергии и информации находятся в пределах, благоприятно воспринимаемых человеком и природной средой. Любое превышение привычных уров-ней потоков сопровождается негативными воздействиями на человека и/или окружающую среду.

— комфортное (оптимальное), когда потоки соответствуют опти-мальным условиям взаимодействия: создают оптимальные условия деятельности и отдыха; предпосылки для проявления наивысшей работоспособности и как следствие продуктивности деятельности; гарантируют сохранение здоровья человека и целостности компонент среды обитания;

— допустимое, когда потоки, воздействуя на человека и среду обитания, не оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека. Соблю-дение условий допустимого взаимодействия гарантирует невозмож-ность возникновения и развития необратимых негативных процессов у человека и в среде обитания;

— опасное, когда потоки превышают допустимые уровни и ока-зывают негативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном воздействии заболевания, и/или приводят к деградации природной среды;

— чрезвычайно опасное, когда потоки высоких уровней за корот-кий период времени могут нанести травму, привести человека к летальному исходу, вызвать разрушения в природной среде.

Взаимодействие человека со средой обитания может быть позитив-ным или негативным, характер взаимодействия определяют потоки веществ, энергий и информации.

Опасность

Опасность – свойство живой и неживой материи, способное причинить ущерб человеку, природной среде и материальным ценностям (ресурсам).

Все опасности по источникам их возникновения (происхождению) принято делить на естественные и антропогенные.

Естественные опасности возникают при стихийных явлениях в биосфере, таких как наводнения, землетрясения, цунами и т.п., а также обусловлены климатическими условиями и рельефом местности. Их особенностью является неожиданность возникновения, хотя некоторые из них человек научился предсказывать, например, ураганы, оползни. Естественные опасности, которые представляют угрозу жизни и здоровью человека, выделяют в природные опасности. Такие опасности как жара, холод, туман, естественные электромагнитные поля и излучения, обычно не рассматриваются, т.к. они не представляют непосредственной угрозы жизни человеку. Подразделяются на литосферные (горные обвалы, камнепады), гидросферные (водная эрозия, сели, приливы), атмосферные (ливни, снегопады), космические (солнечная радиация). Общие закономерности таких явлений следующие: чем больше интенсивность, тем реже такое явление; каждому виду опасности предшествуют определенные признаки; существует определенная пространственная приуроченность.

Антропогенные опасности, в основном, связаны с преобразующей деятельностью человека. Источниками антропогенных опасностей являются сами люди, а также технические средства, здания, сооружения – все, что создано человеком (элементы техносферы). Ущерб от антропогенных опасностей тем выше, чем больше плотность и энергетический уровень используемых техногенных средств (технических систем). Человек всегда взаимодействует с техническими средствами (орудия труда, бытовые приборы), которые помогают ему в труде и быту, а с другой стороны – являются источником так называемых техногенных опасностей. Техногенные опасности воздействуют и на человека, и на природу. Опасность для человека определяется характеристиками технических систем и длительностью пребывания человека в опасной зоне.

Экологические опасности будем рассматривать такие, которые непосредственно в повседневной жизнедеятельности оказывают влияние на здоровье человека через продукты питания, воду, воздух, почву. Эти опасности тем выше, чем больше загрязнение окружающей среды продуктами деятельности человека: пестицидами, тяжелыми металлами, диоксинами, пылью, сажей, гербицидами и др. Подробная классификация этих опасностей рассматривается в курсе «Экология».

Во всех случаях при воздействии любых опасностей основными мерами защиты от опасностей является: исключение опасностей; блокирование опасностей и проведение организационно-технических мероприятий, направленное на снижение этих опасностей до допустимых пределов.

Три основные задачи бжд

Идентификация вида опасности с указанием её количественных характеристик и координат.

Защита от опасности на основе сопоставления затрат и выгод.

Ликвидация возможных опасностей исходя из концентрации и остаточного риска и ликвидация последствий воздействия на человека опасности. Организация работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности

22. Министерство по ЧС РК является центральным исполнительным органом, осуществляющим формирование государственной политики в области предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, Гражданской обороны, межотраслевой координации в области пожарной и промышленной безопасности, формирования и развития государственного материального резерва, обеспечения функционирования и дальнейшего развития государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, организации предупреждения и тушения пожаров. Основными задачами МЧС являются формирование государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны РК, надзора за выполнением мероприятий Гражданской обороны, межотраслевой координации, государственного контроля и надзора в области пожарной и промышленной безопасности, безопасности и охраны труда на опасных производственных объектах, надзора за безопасным ведением работ в промышленности, горного надзора, формирования и развития государственного материального резерва, обеспечения функционирования и дальнейшего развития государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации предупреждения и тушения пожаров.

Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

23. Межведомственная государственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС является консультативно-совещательным органом и создана в целях выработки предложений по формированию и проведению единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации ЧС, обусловленных авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями.

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с министерствами, иными центральными и местными исполнительными органами, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности РК, а также общественными объединениями.

Основными задачами Комитета являются: реализация государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, государственный контроль в области промышленной безопасности и за выполнением мероприятий Гражданской обороны. Полномочия межведомственной государственной комиссии по ЧС

Положение о Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

24. Радиационная авария – происшествие, приведшее к выходу (выбросу) радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений за предусмотренные проектом пределы (границы) в количествах, превышающих установленные нормы безопасности.

По своему масштабу радиационные аварии подразделяются на два крупных класса: промышленные и коммунальные.

К классу промышленных относятся такие радиационные аварии, последствия которых не распространяются за пределы территорий производственных помещений и промплощадки объекта, а аварийному облучению может подвергаться только персонал.

К классу коммунальных относятся радиационные аварии, последствия которых не ограничиваются помещениями объекта и его промплощадки, а распространяются на окружающие территории, где проживает население. Радиационная авария, согласно определению НРБ-99, «потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или радиоактивному загрязнениюокружающей среды».

Очаг аварии — территория разброса конструкционных материалов аварийных объектов и действия а-, (3- и у-излучений,|

Зона радиоактивного загрязнения — местность, на которой произошло выпадение радиоактивных веществ.

Типы радиационных аварий, определяются используемыми в народном хозяйстве источниками ионизирующего излучения, которые можно условно разделить на следующие группы: ядерные, радиоизотопные и создающие ионизирующее излучение за счет ускорения (замедления) заряженных частиц в электромагнитном поле (электрофизические). Такое деление достаточно условно, поскольку, например, атомные электростанции (АЭС) одновременно являются и ядерными, и радиоизотопными объектами. К чисто радиоизотопным объектам можно отнести, например, пункты захоронения радиоактивных отходов или радиоизотопные технологические медицинские облучательные установки.

25. В радиационной аварии различают четыре фазы развития: начальную, раннюю, промежуточную и позднюю (восстановительную).

Начальная фаза является периодом времени, предшествующим началу выброса (сброса) радиоактивности в окружающую среду.

Ранняя фаза (фаза «острого» облучения) является периодом собственно выброса радиоактивных веществ в окружающую среду.

Промежуточная фаза охватывает период, в течение которого нет дополнительного поступления радиоактивности из источника выброса в окружающую среду, в течение которого принимаются решения о введении или продолжении ранее принятых мер радиационной.

Поздняя фаза (фаза восстановления) характеризуется периодом возврата к условиям нормальной жизнедеятельности населения.

В радиационной аварии различают четыре фазы развития: начальную, раннюю, промежуточную и позднюю (восстановительную).

Начальная фаза аварии является периодом времени, предшествующим началу выброса (сброса) радиоактивности в окружающую среду, или периодом обнаружения возможности облучения населения за пределами санитарно-защитной зоны предприятия. В отдельных случаях подобная фаза может не существовать вследствие своей быстротечности.

Ранняя фаза аварии (фаза «острого» облучения) является периодом собственно выброса радиоактивных веществ в окружающую среду или периодом формирования радиационной обстановки непосредственно под влиянием выброса (сброса) в местах проживания или нахождения населения. Продолжительность этого периода может быть от нескольких минут до нескольких часов в случае разового выброса (сброса) и до нескольких суток в случае продолжительного выброса (сброса). Для удобства в прогнозах продолжительность ранней фазы аварии в случае разовых выбросов (сбросов) целесообразно принимать равной 1 суткам.

Промежуточная фаза аварии охватывает период, в течение которого нет дополнительного поступления радиоактивности из источника выброса в окружающую среду, в течение которого принимаются решения о введении или продолжении ранее принятых мер радиационной защиты на основе проведенных измерений уровней содержания радиоактивных веществ в окружающей среде и вытекающих из них оценок доз внешнего и внутреннего облучения населения. Промежуточная фаза начинается с нескольких первых часов с момента выброса (сброса) и длится до нескольких суток, недель и больше. Для разовых выбросов (сбросов) длительность промежуточной фазы прогнозируют равной 7 – 10 суткам.

Поздняя фаза (фаза восстановления) характеризуется периодом возврата к условиям нормальной жизнедеятельности населения и может длиться от нескольких недель до нескольких лет в зависимости от мощности и радионуклидного состава выброса, характеристик и размеров загрязненного района, эффективности мер радиационной защиты.

Три основные задачи БЖД

1. идентификация (распознавание) опасностей – детальный анализ опасностей, формируемых в изучаемой деятельности. Последовательность проведения анализа следующая:

— выявление элементов среды обитания как источников опасности;

— оценка опасностей по качественным, количественным, пространственным и временным показателям (x, y, z, t).

2. защита человека и среды обитания от выявленных опасностей на основе сопоставления затрат с выгодами. защита базируется на определенных принципах, методах и средствах.

3. Защита от остаточного риска данной деятельности,поскольку обеспечить абсолютную безопасность невозможно: изучение закономерностей и построение моделей развития чрезвычайных ситуаций; принципы, методы, приемы и средства их прогнозирования и ликвидации.

основы теории риска

Опасности могут реализоваться в форме чрезвычайных ситуаций, травм или заболеваний только в том случае, если зона формирования опасностей (ноксосфера) пересекается с зоной деятельности человека (гомосфера) с образованием Зоны риска.

|

Риск – количественная характеристика действия опасностей, формируемых конкретной деятельностью человека, т.е. отношение числа неблагоприятных проявлений опасности к их возможному числу за определенный промежуток времени (частота реализации опасности).

где R – риск (1/год);

n – число неблагоприятных проявлений опасности за определенный промежуток времени (год);

N – возможное число проявлений опасности за тот же период.

Пример. Согласно статистическим данным в 2009г. в России в транспортных авариях и катастрофах погибло 30 107 человек. определим риск гибели человека в аварии или катастрофе, 1/год:

(N = 141,9 млн чел. – численность населения России в 2009г.).

Различают индивидуальный и групповой (социальный) риск.

Индивидуальный рискхарактеризует реализацию опасности определенного вида деятельности для конкретного индивидуума. В частности, используемые в России показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости являются выражением индивидуального производственного риска, например коэффициент частоты несчастных случаев (Кч) – количество несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих:

где Т – количество несчастных случаев, произошедших за определенный период времени;

Р – среднесписочное число трудящихся в тот же период времени.

Ежегодно в РФ гибнет на производстве от несчастных случаев в 4 раза больше на 1000рабочих, чем в Германии и в 2,5 раза больше чем в Японии.

Основные причины гибели:

1. Падение с высоты 29,3%

2. Гибель от движущ. и разлетающихся предметов 24,3%

3. Транспортные происшествия 14,2%

4. Обрушение и падение предметов 11,8%

5. Противоправные действия 3-х лиц 4.3%

Их всех этих причин 72% из-за нарушения правил техники безопасности и трудовой дисциплины.

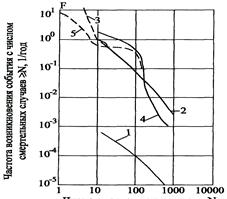

Групповой, или социальный, риск представляет собой зависимость между частотой происшествий (аварий, катастроф, стихийных бедствий) и числом пострадавших в них людей (рис. 3).

|

Рис. 3. Пример определения группового риска [11]:

1 – 100 АЭС США; 2 – пожары (США); 3 – пожары (Англия);

4 – авиакатастрофы (США); 5 – авиакатастрофы (Англия)

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Лекция 1. Безопасность жизнедеятельности как наука и учебная дисциплина.

Процесс видовой и социальной эволюции человека всегда сопровождался действием разного рода опасных факторов, находящихся в среде его обитания или проникающих в нее из различных источников, находящихся вне ее. Поэтому сначала возникла функция защиты человека, семьи, рода, которая по мере развития человечества эволюционировала в соответствии с потребностями человека. С формированием простейших социальных систем функция защиты от опасностей стала социальной функцией, а в последующем – государственной.

Безопасность жизнедеятельности как учебная дисциплина появилась не так давно: в 1991 г. она была введена в ВУЗы. Однако этому событию предшествовало преподавание учебных дисциплин в школе, которые, по своему характеру, были частными разделами БЖД. Это дисциплины в разные времена были введены в систему общего образования, такие как «Гражданская оборона», «Начальная военная подготовка», «Основы труда», «Экология», «Технология».

Как учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» должна иметь научный базис, то есть, целевую ориентацию, научные задачи, содержание, источники формирования научных знаний и другие важные аспекты.

Наиболее обобщенно цель науки «Безопасность жизнедеятельности» можно обозначить как достижение безопасности человека в процессе его существования в организованной социальной системе, удовлетворения им своих потребностей и выполнения предназначенных ему функций, не противоречащих интересам общества (авт).

Таким образом, безопасность жизнедеятельности представляет собой комплексную научную дисциплину, изучающую возможности обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в организованной социальной системе.

Безопасность жизнедеятельности решает три взаимосвязанные задачи:

1. Идентификация опасностей, т.е. распознавание вида опасности с указанием ее количественных характеристик и координат опасности.

2. Защита от опасностей на основе сопоставления затрат и выгод.

3. Предотвращение и ликвидация возможных опасностей и их последствий.

Рассмотрим некоторые понятия и термины, необходимые при изучении этого предмета.

Опасность – это явления, процессы, объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека непосредственно или косвенно.

Опасность хранят все системы, имеющие энергию, химически, физически или биологически активные компоненты и др.

Данное определение опасности в БЖД является наиболее общим и включает такие понятия как опасные, вредные факторы производства, поражающие факторы и пр.

Ноксосфера – это область пространства, в которой постоянно существуют или периодически возникают опасности.

Гомосфера – это область пространства, в которой находится человек в процессе осуществления трудовой, социальной или обывательской деятельности.

Совмещение гомосферы и ноксосферы с позиции безопасности недопустимо, но это трудно достижимо, как при выполнении трудовой, так и социальной и обывательской деятельности.

Как известно в современном мире разнообразие опасностей очень велико. Первый шаг к изучению их природы – их классификация. Существует несколько способов классификации опасностей:

— по природе происхождения:

а) связанные с литосферой;

б) связанные с гидросферой;

в) связанные с атмосферой;

г) связанные с космосом.

— по вызываемым последствиям:

г) летальный исход и др.

Согласно официальному стандарту опасности делятся на физические, химические, биологические и психофизические.

Химические опасности возникают при попадании опасных химических веществ в окружающую среду, в организм человека или другие организмы, связанные с человеком общей средой обитания и другими прямыми или косвенными связями. Химические опасности могут также возникнуть при превышении концентрации веществ, содержащихся в средах или организмах в естественных условиях. Примером химической опасности может быть избыточное содержание оксидов углерода, серы, бензопирена в составе выхлопных газов, что может ухудшить качества воздуха и опосредованно привести ухудшению здоровья населения. Или, например, повышение концентрации нитратов в арбузах может привести к непосредственному, химическому отравлению потребителей арбузов. Это примеры иллюстрируют влияние химических опасностей на качество жизненной среды и здоровье людей.

Вышеназванные классификации опасностей носят частный характер, поскольку объединяют опасности в группы только по какому-либо одному признаку.

По способу воздействия опасные факторы можно разделить на три группы:

Такая классификация является наиболее удобной в производственной системе для идентификации различных опасных факторов, анализа характера опасностей и выявления приоритетных направлений защиты людей, т.к. позволяет выявить, спрогнозировать и дать количественную оценку возможным опасностям еще на ранних стадиях технологической подготовки производства, чтобы в последующем разрабатывать системы защиты оператора (работника производства), рассчитывать возможные последствия для окружающей среды и здоровья населения, риски и экономический ущерб от производственной деятельности.

На основании анализа различных опасностей и последствий их реализации выявлены три общих направления защиты от опасностей:

Например, при некоторых видах карьерных разработок с использованием взрывов для дробления породы, людей эвакуируют из опасной зоны (пространственное и временное разделение). Другой пример – современный прокатный стан. Рабочий-оператор контролирует режим работы прокатного стана с помощью автоматизированной системы. С ее помощью он регулирует параметры обжатия листов, степень натяжения барабанов и др. технологические режимы.

В рамках этого направления используются мероприятия и средства, защищающие человека от шума, газа, пыли и пр. средствами коллективной защиты.

В реальных условиях реализуется комбинация наиболее эффективных средств и методов относящихся к всем перечисленным направлениям.

Средства обеспечения безопасности делятся на средства коллективной (СКЗ) и индивидуальной защиты (СИЗ). В свою очередь, СКЗ и СИЗ делятся на группы в зависимости от характера опасностей, конструктивного исполнения, области применения и т.д.

Одной из основных задач БЖД является определение количественных характеристик опасности (идентификация). Оценка существующих технических систем и объектов с точки зрения их безопасности для работников и для населения ставит задачу разработки адекватных мер защиты. Зная характеристики опасности, на базе вышеназванных направлений, на предприятиях, в социальных учреждениях и в других сферах социальной жизни, разрабатываются обязательные мероприятия по обеспечению безопасности, в которых применяются сочетание частных методов, способов и средств защиты от опасностей. и.