какие учереждения культуры были основаны во второй половине 18 в

Культура России во второй половине XVIII века

Образование

Первой попыткой создания в России высшего учебного заведения было открытие в 1725 году Академического университета. К сожалению, просуществовал первый российский ВУЗ недолго и был закрыт в конце XVIII века, но его появление стало первым шагом на пути к становлению университетской традиции и уже 26 апреля 1755 года прошли первые лекции в «Императорском Московском университете», проект об утверждении которого был подписан 12 января того же года.

Спустя два года, в ноябре 1757, Сенат принял решение учредить в Санкт-Петербурге Академию художеств, ранее существовавшую как часть Академии наук. Изначально, «Академия трёх знатнейших художеств» числилась при Московском университете и была отделена от него только в марте 1763 года.

В 1786 указом Екатерины II была реформирована система среднего образования. Был подписан «Устав народным училищам в Российской империи» по которому:

1. В каждом губернском городе должно было существовать одно главное народное училище, с четырьмя классами образования. В них должны были изучаться:

— 1-й класс: чтение, письмо, начала христианского закона, священная история, добронравие;

— 2-й класс: добавляются чтение катехизиса, арифметика, рисование;

— 3-й класс: добавляются изъяснения Евангельских текстов, всеобщая история, всеобщая география, география России;

— 4-й класс: добавляются основы геометрии, механики, физики, естественной истории, архитектуры и черчения.

2. В уездных городах должны были быть открыты малые училища, с двумя классами образования.

3. В губернских училищах должны иметь возможность проходить подготовку учителя для малых училищ.

4. Кроме основных предметов должны были преподаваться латынь и языки, полезные для местного населения.

Прием в училища осуществлялся дважды в год. Девочки и мальчики обучались совместно, учебный день длился около 10 часов (с 8 до 18) с трехчасовым перерывом.

Реформа реализовывалась, хотя и не столь гладко, как выглядела на бумаге, из-за нехватки финансов и кадров. Но процесс был начат и уже в XIX веке прошла следующая чреда реформ и улучшений.

Наука

Говоря о русской науке того времени первыми в голову приходят два имени: И. П. Кулибин (1735-1818) и, конечно, М. В. Ломоносов (1711-1765).

Михаил Васильевич Ломоносов, в это время уже профессор химии, добившийся в 1748 году постройки и оснащения по собственным чертежам химической лаборатории, в 1755 принимал активное участие в открытии Московского университета.

Спустя год, в процессе проведения опытов, он обосновал закон сохранения вещества. В 1758 году он стал главой Географического департамента Академии наук, в 1760 опубликовал труд «Рассуждение о твердости и жидкости тел», содержащий в себе важные аспекты принципов сохранения энергии и массы.

В 1761 году он проводил астрономические наблюдения и высказал мнение о наличии атмосферы у Венеры. И это лишь основные его открытия и достижения тех лет.

Иван Петрович Кулибин, выходец из мещан, чье имя стало нарицательным, был выдающимся механиком-изобретателем.

В 1764—1767 годах Кулибиным была изготовлена и преподнесена в подарок императрице новаторская модель карманных часов, с часовым боем, воспроизведением музыки и миниатюрным механическим театром.

В 1769 году Кулибин был назначен заведующим механической мастерской Академии наук.

В 1791 был в первый раз применен на практике его, так и не пошедший, к сожалению, в массовое производство, протез ноги. В 1793 году он создал в Зимнем дворце винтовой лифт-кресло по заказу Екатерины II.

Помимо этого, Кулибин активно занимался разработкой чертежей мостов через Неву и Волгу (проекты не были реализованы) и оптическими приборами, представив в 1779 году сходную с современными модель прожектора.

Наука не заканчивалась на Ломоносове и Кулибине.

В 1759 году И. А. Браун (1712—1768) впервые в истории добился искусственного затвердевания ртути и вместе с Ломоносовым определил температуру ее затвердевания.

В 1763-1766 И.И. Ползунов (1728-1766) проектирует и создает первый в мире двухцилиндровый паровой двигатель и первую в стране паровую машину.

За период с 1768 по 1778 вышел ряд фундаментальных трудов Л. Эйлера (1707-1783), посвященных алгебре, тригонометрии и физики, оказавших колоссальное влияние на их дальнейшее развитие. В числе этих работ: «Универсальная арифметика» (1768-70), «Интегральное исчисление» (1768-70), «Диоптрика» (1769-71), «Новая теория движения Луны» (1772) и «Всеобщая сферическая тригонометрия» (1779).

Были проведены две астрономические экспедиции, в 1761 и 1769 годах, для наблюдения за прохождением Венеры по диску Солнца.

Еще одной вехой в астрономии было то, что друг и ученик Л. Эйлера, А.И. Лексель (1740—1784) вычислил, что открытое в 1781 У. Гершелем небесное тело является планетой и что за ним, вероятно, находится еще один крупный объект. Этими телами были Уран и Нептун.

В 1785 году Т. Е. Ловиц (1757-1804) открыл способность угля к адсорбции растворенных веществ.

В. М. Севергин (1765—1826) в 1798 году выявил закономерности совместного обнаружения ряда минералов в одном месторождении.

Помимо открытий в технических областях, вторая половина XVIII века была богата и на географические открытия. Активно велись исследовательские экспедиции как в стране, так и за ее пределами. Были детально изучены ряд районов Сибири, Восточно-Европейская равнина.

В 1773-1779 годах П. К. Зайков (ум. 1791) создал первую, близкую к реальной, карту Алеутских островов.

Н.Я. Озерецким (1750-1827) в 1785 году было проведено исследование Онежского озера.

В 1791 г. штурманом Д. И. Бочаровым был описан северный берег Аляски, а в 1795-1796 Е. Кожевников описал дельту р. Лены.

Литература

Для русской литературы XVIII век стал во многом поворотным. Бывшая до реформ Петра Великого изолированной, теперь она получила доступ к достижениям европейских авторов и активно этим пользовалась, перерабатывая его и создавая собственные самобытные творения.

Среди поэтов-классицистов особое место занимают М. В. Ломоносов, В. К. Тредиаковский (1703-1769) и А. П. Сумароков (1717-1777)

Активно развивается сатирический жанр, ярким представителем которого была пьеса «Недоросль» (1782), Д. И. Фонвизина (1745-1798).

Вершиной же классицизма стали работы создателя русского поэтического языка Г. Р. Державина (1743-1816)

В 1780-90 гг. на смену идущему на спад классицизму пришел сентиментализм, наполненный чувством и куда менее прямолинейный. Он воспевал нравственный идеал, природу, отодвигая разум на второй план.

Еще одним значимым образцом литературы того времени была изданная в 1790 повесть А. Н. Радищева (1749-1802) «Путешествие из Петербурга в Москву». Сентиментальное путешествие наделало шума своими меткими картинами окружающей действительности и обличением крепостного права.

Театр

В середине XVIII русский театр из смеси народного творчества, крепостных трупп и придворного театра наконец-то трансформируется в театр профессиональный.

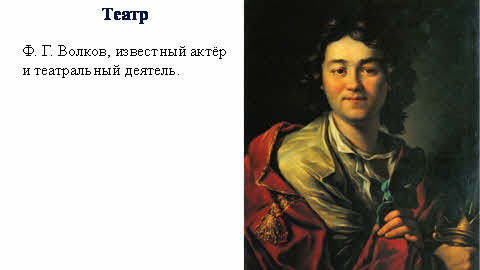

Первый профессиональный театр, с собственным зданием, был открыт 7 января 1751 года, в Ярославле, купцом Ф. Г. Волковым (1729-1763). В 1752 его труппа была вызвана императрицей Елизаветой Петровной в Санкт-Петербург и ее указом от 30 августа 1756 года А. П. Сумарокову была поручена организация столичного театра. В том же году был открыт театр при Московском университете.

Музыка

Не меньший скачок в развитии произошел и в музыке. Популярность в описываемый период обрела опера, французская и итальянская. Получила развитие российская комическая опера и хоровые концерты.

Изобразительное искусство

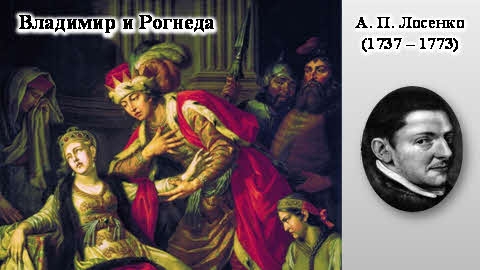

На первый план выдвигается светская живопись, одним из первопроходцев которой был А.П. Антропов (1716-1795). Растет ее реалистичность. Переживает свой расцвет жанр парадного портрета в работах Д. Г. Левицкого (1735-1822). У истоков исторической живописи стоял А. П. Лосенко (1737-1773). Не уступает и портрет камерный.

В работах В.Л. Боровиковского (1757-1825) впервые появился пейзажный фон.

Получил развитие и сам пейзаж. Его родоначальниками можно назвать Ф.Я. Алексеева (1753-1824) (городской пейзаж) и С.Ф. Щедрина (1791-1830) (ландшафтный пейзаж).

В конце века выходец из крестьян М. Шибанов дал своими сценами из жизни начало бытовому жанру.

Изменяется и иконопись. Иконописцы начали работать не с доской и темперой, а с холстом и маслом. В росписи храмов все чаще проявлялся европейский стиль.

Родоначальником русской скульптуры Ф. И. Шубин (1740-1805), создавший скульптуры и бюсты Екатерины II, М. В. Ломоносова, Г. А. Потемкина и многих других. Но главную скульптуру того времени создал не он. Над ней с 1768 по 1770 трудился Э. М. Фальконе. Ставший одним их символов Санкт-Петербурга, «Медный всадник», конный памятник Петру I, был открыт в 1782 году.

Архитектура

В пышном и масштабном стиле елизаветинского барокко работали:

— Ф. Б. Растрелли (1700-1771), автор, в числе прочих построек, создавший Зимний дворец в Петербурге (1754-1762) и Большой Екатерининский дворец в Царском Селе (1752-1756);

— князь Д. В. Ухтомский (1719-1774), построивший колокольню и Смоленскую церковь Троице-Сергиевой лавры (1738-1770);

— С. И. Чевакинский, создавший Никольский морской собор в Санкт-Петербурге (1752-1762).

Русский классицизм более строг, прост и рационален. В этом стиле работали:

— архитектор дворцово-паркового ансамбля Царицино (1776-1786), основоположник русской псевдоготики В. И. Баженов (1737(38)-1799);

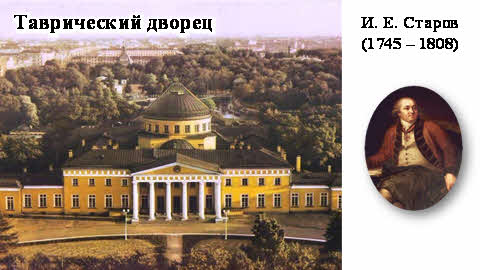

— И. Е. Старов (1745-1808), построивший Троицкий собор Александро-Невской лавры (1776-1790) и Таврический дворец (1783-1789);

— перестроивший центр Москвы М.Ф. Казаков (1738-1812);

— создатель знаменитого ансамбля «Кулич и Пасха» (Свято-Троицкая церковь) (1785-1790) Н. А. Львов (1753-1803);

— автор множества построек в Царском Селе и Павловске Ч. Камерон (1745(46)-1812);

— Дж. Кваренги (1744-1817) автор здания Академии наук (1783-1785), Эрмитажного театра (1783-1787) и многих других построек.

Русская культура и наука второй половины XVIII века

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Балет. К середине XVIII в. балет завоевывал большую славу в Европе. Славилась балетная труппа французского королевского двора, иметь балетные труппы стремились монаршьи дворы Европы и европейская аристократия. Многочисленные танцовщики и учителя танцев легко находили себе работу. Женский балетный костюм стал значительно легче и свободнее, под ним угадывались линии тела. Танцовщицы отказались от обуви на каблуке, заменив ее на легкие бескаблучные туфельки. Менее громоздким стал и мужской костюм: панталоны в обтяжку до колен и чулки позволяли также разглядеть фигуру танцовщика. Каждое новшество делало танцы осмысленнее, а танцевальную технику — выше. К середине XVIII в. в Европе балет постепенно отделился от оперы и превратился в самостоятельное искусство. В Европе изяществом и пластичностью славилась французская балетная школа, но ей была свойственна некоторая холодность, формальность исполнения. Поэтому балетмейстеры и артисты искали новые выразительные средства.

В России с первой половины XVIII в. балет прививался балетмейстерами и учителями танцев из Австрии, Италии и Франции. В 1759-1764 гг. в России работали знаменитые балетмейстеры австриец Ф. Хильфердинг (1710―1768) и итальянец Г. Анджолини (1731―1803). Они ставили балеты на мифологические сюжеты. В частности, в 1772 г. был поставлен балет «Семира» по трагедии русского писателя А. П. Сумарокова. Обладавшая своим богатым танцевальным фольклором, Россия оказалась весьма благодатной почвой для развития балетного театра. Постигая преподаваемую иностранцами науку, русские, в свою очередь, вносили в иноземный танец собственные интонации. Интерес к балету постоянно рос. Первая балетная школа в России была открыта в Петербурге в 1738 году. В 1773 г. в московском Воспитательном доме открылось балетное отделение ― предтеча и основа Московского хореографического училища. Одним из первых его педагогов и хореографов был австриец Л. Парадиз. Следует отметить, что московская труппа, созданная как общедоступная, отличалась большей демократичностью, независимостью, чем петербургская, официальная. С тех пор в отечеством балетном искусстве стали складываться две школы: петербургская ― императорская, строгая, академичная, и московская ― более демократичная, поэтичная, приверженная комедийным и жанровым балетам. Эти различия существуют до настоящего времени. Петербургский балет отличается классической строгостью, академизмом, московский ― бравурностью, мощным прыжком, атлетизмом. В 1776 г. в Москве была открыта оперно-балетная антреприза (Петровский театр) князя П. В. Урусова и его компаньона англичанина М. Г. Медокса, позже ставшая основой при создании балетной труппы Большого театра. В Петербурге первый публичный Большой театр (Каменный), в будущем императорский Мариинский театр, открылся в 1783 году. В 1803 г. его балетная труппа отделилась от оперной, заняв привилегированное положение среди других жанров театра.

Во второй половине XVIII в. русский балет развивался в общем русле театра классицизма. Идеалом эстетики классицизма была «облагороженная природа», а нормой художественного произведения ― строгая соразмерность, выраженная в форме трёх единств ― места, времени и действия. В пределах этих нормативных требований центром действия становился человек, его судьба, его поступки и переживания, посвящённые одной цели, отмеченные единой всепоглощающей страстью. Основным принципам классицизма отвечал жанр героико-трагедийного балета. Во второй половине XVIII в. в Петербурге балеты ставили австриец Ф. Гильфердинг, итальянцы Дж. Канциани, Г. Анджолини. Эти спектакли с их острыми конфликтами и развёрнутым действием были

новыми на русской сцене. Но самым известным хореографом был итальянец Дж. Соломонини, который работал в Вене с самим Ж. Новером ― французским хореографом –новатором, который на смену «дивертисментному» привел «действенный» балет с четко выраженным сюжетом, со специально написанной музыкой, со стройной композицией танцев. На русской сцене Соломонини пропагандировал балеты Новера. В частности, в 1800 г. в Петровском театре он поставил балет Новера «Медея и Язон». В этом же году он поставил свою собственную постановку «Тщетную предосторожность» в хореографии Ж. Доберваля (шла под названием «Обманутая старуха», 1800).

К концу XVIII в. появились крепостные труппы в подмосковных имениях графов Шереметевых (Кусково, Останкино), Юсуповых (Архангельское) и др. К тому времени Петербург и Москва имели придворные и публичные театры. В них работали крупные иностранные композиторы, балетмейстеры (итальянцы Ф. Морелли, П. Пинючи. Дж. Соломони и др.) и иностранные исполнители. Но уже имелись и замечательные русские танцовщики ― А. С. Сергеева, В. М. Михайлова, Т. С. Бубликов, Г. И. Райков, Н. П. Берилова.

Культура Российской империи в XVIII в.

Особенности русского Просвещения

XVIII в. вошёл в историю как эпоха русского Просвещения, которое стало неотъемлемой частью эпохи Просвещения в целом. Имперская власть всячески поощряла развитие образования, науки, искусства. Ещё при Петре I начала свою деятельность Российская академия наук (1725). Большое влияние на Просвещение в России оказало французское Просвещение.

Изменения в повседневной жизни людей требовали повышения их культурного уровня. Элементарной грамотности было уже недостаточно, возникла необходимость в более серьёзных общеобразовательных, а часто и профессиональных знаниях. Поэтому для эпохи русского Просвещения было характерно развитие народного образования, открытие первых высших учебных заведений, формирование системы технических и различных культурно-просветительских учреждений.

В годы правления императрицы Елизаветы Петровны одним из главных носителей идей просвещённого абсолютизма был её фаворит И. Шувалов. По мнению историков, он идеально подходил на роль просвещённого придворного. При его непосредственном участии основывались первые российские университеты. Так, в 1755 г. был основан Московский университет, а спустя два года открыла свои двери Императорская академия художеств в Петербурге. Открывались библиотеки, театры, публичные музеи, начала печататься периодическая пресса. Среди других выдающихся деятелей русского Просвещения стоит отметить М. Ломоносова, А. Радищева, Н. Новикова. Весомую роль в русском Просвещении сыграла сама императрица Екатерина II, принимавшая активное участие в развитии искусства, наук и образования. По её инициативе в 1764 г. был создан Смольный институт благородных девиц.

Вопреки многим своим начинаниям в духе просвещённого абсолютизма и увлечению французской «Энциклопедией. » («Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел» — французская энциклопедия эпохи Просвещения), Екатерина не могла допустить и мысли, что эти идеи могут повлиять на устои абсолютизма в Российской империи. События войны за независимость североамериканских колоний и Великой французской революции заставили её во многом пересмотреть своё отношение к Просвещению как идеологии и её носителям. Так, среди репрессированных вскоре оказались Н. Новиков и А. Радищев, работы просветителей, в том числе и Вольтера, запрещались и сжигались. Принятие в 1791 г. Конституции Речи Посполитой было воспринято императрицей как прямая угроза абсолютизму в России, что привело к участию Российской империи во втором и третьем разделах Польши. Эти метаморфозы в политике Екатерины II получили название контрпросвещения.

Отличием русского Просвещения от западного было достаточно прохладное отношение общественного мнения, в первую очередь дворянской элиты, к либеральным идеям, столь популярным в Европе того времени.

Русская культура XVIII в

Временем подъёма русской культуры стал XVIII в. Всё большее значение приобретает светское начало в культуре, ощущается проникновение европейского влияния. Имело место постоянное вмешательство власти в духовно-культурную сферу. Как правило, культурные новшества затрагивали, прежде всего, дворянство, отрывая его от традиционной народной культуры.

В развитии российской науки ключевую роль сыграли М. Ломоносов, В. Татищев, который стал автором первого обобщающего труда по истории России — «История Российская с самых древнейших времён».

Ярким примером развития архитектуры 1-й половины XVIII в. стала застройка новой столицы — Петербурга (Петропавловский собор, Летний дворец Петра). Преобладающими стилями были барокко и классицизм. Представитель барокко — Б. Растрелли, спроектировавший ряд впечатляющих дворцовых ансамблей (Зимний дворец, Большой дворец в Петергофе и др.). В стиле классицизма выполняли свои постройки В. Баженов, М. Казаков, И. Старов. В Москве была построена Меншикова башня (архитектор И. Зарудный), по своей высоте ненадолго превзошедшая колокольню Ивана Великого. Наивысшим достижением деревянного зодчества стало возведение архитектурного ансамбля в Кижах на одном из островов Онежского озера.

Во 2-й половине XVIII в. традиционная русская иконопись уже не была доминирующим направлением в изобразительном искусстве. Ощущается возрастающее влияние зарубежной масляной живописи, прошедшей на тот момент впечатляющий путь развития от эпохи Ренессанса до барокко. Ряд живописцев (Шлютера, Каравака) приглашали из-за рубежа, нанимая их в качестве придворных художников. Им принадлежит существенный вклад в становление отечественной школы живописи (И. Вишняков, А. Антропов, А. Бельский).

В отечественном изобразительном искусстве преобладает портретная живопись, появляется гравюра (А. Ростовцев, братья Зубовы). Первопроходцами портрета были И. Никитин, А. Матвеев, получившие художественное образование за границей. Во 2-й половине XVIII в. выдающимися представителями портретного жанра стали Д. Левицкий, В. Боровиковский, которые стремились в своих работах как можно полнее раскрыть внутренний мир человека. В конце XVIII в., на основе ряда частных коллекций, был основан крупнейший художественный музей России — Эрмитаж.

Появляются предпосылки для образования русского национального языка. Литературный язык сближается с разговорным, что способствовало складыванию русского общенародного разговорного языка. За основу был взят московский диалект.

В литературе начала XVIII в. набирают популярность такие жанры, как история, повесть. Ведущим публицистом того времени был священник Феофан Прокопович («История императора Петра Великого», «Слово о власти и чести царской»). Со 2-й половины столетия ведущими направлениями становятся классицизм (А. Сумароков), реализм (Д. Фонвизин «Недоросль») и сентиментализм (Н. Карамзин «Бедная Лиза»).

Н. Карамзин в 1790-х гг. реформировал литературный язык, что способствовало расширению круга читателей. Большое влияние как на литературу, так и на общественную мысль в целом оказало произведение А. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790), изобличавшее пороки власти и ущербность крепостничества.

Театральное искусство 1-й половины XVIII в. имело преимущественно аматорский характер, театры оставались развлечением дворянской верхушки. Актёрами в них были крепостные. В 1750 г. в Ярославле открыт первый профессиональный театр. У его истоков стоял Ф. Волков.

Развитию скульптуры способствовало творчество Э. Фальконе («Медный всадник» в Санкт-Петербурге), Ф. Шубина, создавшего целую галерею скульптурных портретов выдающихся деятелей (Екатерины II, Павла I и др.).

Ключевые даты

Основные понятия

Задания для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

В чём состояло влияние идей Просвещения на развитие российской культуры XVIII века?

Ответ. Для эпохи русского Просвещения было характерным развитие народного образования, открытие первых высших учебных заведений, формирование системы технических и различных культурно-просветительских учреждений.

Культура России во второй половине XVIII века

Урок 29. История России 7 класс

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Культура России во второй половине XVIII века»

Вторая половина 18 века стала временем небывалого подъёма русской культуры. В этот период она достигла баланса в сочетании европейских черт и национальных особенностей.

За короткое время Россия стала одной из самых «культурных» стран Европы.

Господствующим направлением в культуре Европы второй половины 18 века был классицизм.

Это направление зародилось ещё в 17 веке. Классицизм развился на основе античного искусства и искусства Эпохи Возрождения.

В России классицизм сформировался как направление эпохи «просвещённого абсолютизма». Его главной задачей было утверждение идей служения Отечеству.

Особенность литературы классицизма – воспитательное содержание произведений. Авторы стремились создавать героев, достойных подражания. Внушить читателю, что жить нужно ради пользы общества. Объяснить, как нужно жить настоящему гражданину.

Литература России не стала исключением. Сама Екатерина ІІ рассматривала её как средство воспитания подданных и способ пропаганды государственной политики.

Вместе с литературой продолжил развитие русский литературный язык.

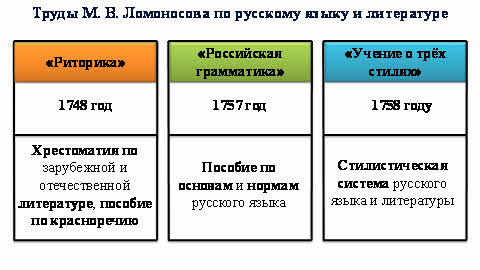

Василий Кириллович Тредиаковский и Михаил Васильевич Ломоносов стали основоположниками нового стихосложения. Впоследствии оно легло в основу современной русской поэзии. Свои идеи они изложили в «Письме о правилах российского стихотворства».

В 1748 году Михаил Ломоносов представил свой труд «Риторика». Он стал первой российской хрестоматией по зарубежной и отечественной литературе, а также пособием по красноречию.

В «Российской грамматике», изданной в 1757 году, Ломоносов изложил основы и нормы русского языка.

В «Учении о трёх стилях» (было разработано к 1758 году) выстроил стилистическую систему русского языка и литературы.

Вершиной поэзии русского классицизма часто называют творчество Гавриила Романовича Державина. В своих произведениях автор прославляет великие поступки и порицает зло. Известность и успех Державину принесла ода «Фелица». Она прославляла просвещённую императрицу Екатерину ІІ. Обличала корысть и алчность двора.

Во второй половине 18 века развитие получила отечественная драматургия.

Произведения Александра Петровича Сумарокова были написаны в классическом стиле. Они стали новым жанром российского искусства. Сюжеты его трагедий часто были заимствованы из российской истории («Димитрий Самозванец», «Мстислав»). Комедии затрагивали социальные темы («Лихоимец», «Пустая ссора»).

Популярными стали басни Сумарокова. В них автор обличал несправедливость и пороки современного ему общества, в особенности крепостное право. Уже в то время большую известность приобрела фраза из его басни «Жуки и Пчёлы»: «…Они работают, а вы их труд ядите».

Русские писатели проявляли большой интерес к идеям Просвещения. В своих трудах, особенно после восстания Пугачёва и Великой Французской революции, они стали поднимать острые политические и социальные темы.

Денис Иванович Фонвизин в «Рассуждении о непременных государственных законах» описывает современную ему действительность, критикует правление Екатерины ІІ, предлагает варианты решения государственных проблем России.

В комедии «Недоросль» автор обличил крепостнические устои, невежество и произвол части русского дворянства.

В журналах Николая Ивановича Новикова («Трутень», «Живописец», «Кошелёк») говорилось о злоупотреблениях помещиков и чиновников, казнокрадстве, взяточничестве. Поднимались вопросы о несправедливости крепостного права, о русской идентичности.

Александр Николаевич Радищев в своём знаменитом произведении «Путешествие из Петербурга в Москву» подверг критике все стороны государственного и общественного устройства России.

Екатерина ІІ после прочтения «Путешествия» назвала Радищева «бунтовщиком, хуже Пугачёва». Вскоре автор книги был приговорён к смертной казни, заменённой ссылкой в Сибирь.

К концу столетия в русской литературе появляется новое направление – сентиментализм. Писатели этого жанра стремились показать в своих произведениях внутренний мир своих героев, их индивидуальность и чувства.

Ярким представителем российского сентиментализма был Николай Михайлович Карамзин. Его наиболее известными произведениями стали «Письма русского путешественника» и повесть «Бедная Лиза».

Всеобщее увлечение литературой не обошло стороной и императрицу Екатерину ІІ. При её непосредственном участии в России издавался сатирический журнал «Всякая всячина».

Во второй половине 18 века в России получило развитие театральное искусство.

По указу Елизаветы Петровны в 1756 году в Петербурге был основан Российский театр – первый профессиональный театр России.

Его директором стал Фёдор Григорьевич Волков, известный русский актёр и театральный деятель.

Кроме Императорских театров (их содержало правительство России), популярными оставались иностранные труппы.

Также в 18 веке появилось большое количество крепостных театров – частных дворянских театров, состоявших из крепостных актёров. Самыми известными из них стали театры Шереметевых, Юсуповых, Потёмкина.

Порой крепостные актёры превосходили в мастерстве профессионалов. Например, на игру Прасковьи Жемчуговой и Татьяны Шлыковой-Гранатовой к Шереметевым специально приезжали из Петербурга.

Российская живопись во второй половине 18 века развивалась в нескольких направлениях. Основным из них был портрет. Все стороны эпохи абсолютизма отразились в этом жанре.

Признанными мастерами парадного портрета были Дмитрий Григорьевич Левицкий, Иван Петрович Аргунов.

Направление светского портрета развивал Алексей Петрович Антропов, Владимир Лукич Боровиковский.

Так же в портретном жанре работал Фёдор Степанович Рокотов.

В исторической живописи заметный след оставили Антон Павлович Лосенко, Иван Акимович Акимов, Григорий Иванович Угрюмов.

Картины в жанре пейзажа писал Семён Фёдорович Щедрин.

В конце столетия, вместе с развитием сентиментализма, получает развитие направление живописи, связанное с описанием крестьянского быта. Представителем этого жанра стал Михаил Шибанов.

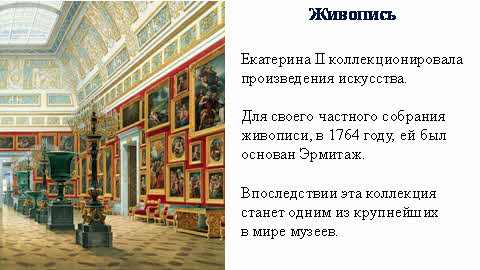

Российская императрица Екатерина ІІ, в духе своего времени, была коллекционером произведений искусства.

Для своего частного собрания живописи, в 1764 году, ей был основан Эрмитаж. Впоследствии эта коллекция станет одним из крупнейших в мире музеев.

Вторая половина 18 века стала временем развития русской скульптуры.

Влияние на развитие скульптурного мастерства оказало открытие в 1757 году Академии художеств.

Это позволило обучить в России своих профессиональных скульпторов.

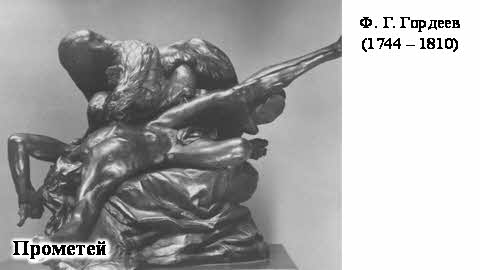

Талантливыми скульпторами были Федот Иванович Шубин, Михаил Иванович Козловский, Фёдор Гордеевич Гордеев.

Примечательным событием стало появление на улицах Петербурга памятников выдающимся деятелям истории. Первым из них стал знаменитый «Медный всадник» Этьена Фальконе. Он был торжественно открыт в 1782 году.

В целом, русскую архитектуру 18 века можно разделить на периоды господства того или иного стиля.

В первой трети столетия господствовал стиль Петровского барокко. Для него были характерны простота строений, ориентация на архитектуру Западной Европы того времени. Разрыв с византийскими традициями.

Во второй трети 18 века развилось Аннинско-елизаветинское барокко. Для этого стиля характерны пышность и величие, использование элементов традиционной русской архитектуры.

При Екатерине ІІ начинается период русского классицизма. Постройки этого периода отличала простота, строгость и рациональность.

Во второй половине 18 века в России работало большое количество иностранных архитекторов. Но самым выдающимся из них был Бартоломео Растрелли (1700 – 1771 годы).

При Елизавете Петровне он по праву считался главным архитектором страны.

По проектам Растрелли были возведены Зимний дворец, Смольный собор, Большой Царскосельский дворец.

Среди русских архитекторов второй половины 18 века можно выделить Василия Ивановича Баженова. Ему принадлежат проекты Дома Пашкова в Москве, Дворцово-паркового ансамбля Царицыно.

Матвей Фёдорович Казаков стал архитектором Сенатского дворца Московского Кремля.

Иван Егорович Старов построил Таврический дворец Потёмкина.

Во второй половине 18 века достигло успехов российское градостроительство.

Стали разрабатываться планы генеральной застройки не только столицы России, но и губернских и уездных городов.

Согласно им, в центре города полагалось быть дому губернатора и администрации, судам, больницам и школам, главному собору и театру. Согласно этим планам, города должны были стать не только административными центрами, но и центрами культуры и искусства.

Таким образом, во второй половине 18 века культура России достигла больших успехов.

В литературе были сформированы основы русского литературного языка (грамматика, стилистика).

В рамках классицизма развилась драматургия, сатира. Просветительская литература Радищева, Новикова, Фонвизина.

В театральном искусстве – был основан Российский театр – первый профессиональный театр России.

В живописи – получили развитие портретный и исторический жанры. Был основан Эрмитаж.

После открытия Академии художеств развилась самостоятельная школа русской скульптуры.

В архитектуре – произошло развитие двух основных стилей: русского барокко и русского классицизма. Были созданы великие памятники архитектуры (Зимний дворец, Таврический дворец, Троицкий собор).