лучший переводчик пушкина на английский язык

Как американец Джулиан Генри Лоуэнфельд продвигает в США русские мультики и Александра Пушкина

Наверное, это было что-то вроде зова крови. Прадед американца Джулиана Генри Лоуэнфельда был первым переводчиком Льва Толстого и даже поставил одну из пьес русского классика в Берлине

Его правнук — поэт, драматург и судебный юрист — продолжил семейную традицию и перевел на английский Александра Пушкина, а заодно и почти весь Серебряный век. 6 июня исполняется 217 лет со дня рождения великого поэта. Накануне этого дня Джулиан Лоуэнфельд, который сейчас считается одним из лучших переводчиков произведений Пушкина на английский язык, рассказал «МК» в Питере», как Александр Сергеевич может помирить Россию и США.

«Не дает Левушке работать!»

— Однажды у ворот Гарвардского университета я услышал невероятно красивую песню в исполнении какого-то барда, — вспоминает Джулиан. — Подошел к нему и спросил: «Что это за язык?» — «Русский», — ответил он мне. Я тогда, конечно, не знал, что этот эмигрант пел «Молитву Франсуа Вийона» Булата Окуджавы. Но что-то во мне дрогнуло от красивых слов, смысла которых я еще не понимал. Именно тогда я решил выучить русский язык, рассказал об этом родителям, но они отнеслись к идее весьма прохладно.

— Почему?

Я в то время учился на втором курсе Гарвардского университета и должен был стать адвокатом, как мои дедушка, папа, дядя и сестра. И родители просто не понимали, зачем мне во время холодной войны нужен русский. «Выучи лучше китайский или японский. Они тебе хоть как-то пригодятся», — говорили они.

— И это несмотря на то, что ваши предки были связаны с Россией и знали русский довольно хорошо.

— Да. Мой прадедушка Рафаэль Левенфельд был корреспондентом берлинской газеты Berliner Tageblatt в Санкт-Петербурге, а еще — первым переводчиком Льва Николаевича Толстого на немецкий и автором его первой биографии «Разговоры о Толстом с Толстым». Эта книга и сейчас продается в России. Мой дед довольно часто приезжал в Ясную Поляну, разговаривал, работал с Львом Николаевичем. Тот даже немного редактировал «Разговоры о Толстом. ». Его супруга Софья Андреевна — дама с непростым характером — даже как-то записала о моем прадеде примерно следующее: «Опять приехал этот жид из Берлина. Господи, вот они только болтают и болтают. Не дает Левушке работать». А когда в России запретили пьесу Толстого «Власть тьмы», Рафаэль Левенфельд перевел и поставил ее в Шиллеровском театре Берлина, за что немецкая прокуратура по просьбе Николая II судила его за «богохульство». Дом моего прадеда в Берлине вообще был центром русской культуры: туда приходили контрабасист и композитор Сергей Кусевицкий, Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, а семья Набоковых даже снимала комнаты в доме Левенфельда. Сейчас я пытаюсь добиться, чтобы там сделали памятную табличку, посвященную Набокову.

С приходом Гитлера к власти моя семья эмигрировала из нацистской Германии в США и постепенно забыла русский. Вот и я долгое время знал на вашем языке только одну фразу: «Я слушаю!». Так всю жизнь отвечала по телефону моя прабабка, живущая в Техасе.

Черти нерусские

— Почему, выучив русский язык, вы вдруг решили переводить Пушкина на английский?

— Однажды мой папа сказал мне: «Русская литература очень черная, тяжелая, грустная, да и с юмором там не очень. Возьмем, например, «Вишневый сад». Почему русские назвали это произведение комедией?! Все уехали, оставили Фирса одного, и он умер с голоду. Разве это смешно? Что это за страна такая, где подобный сюжет считается комедией?» Я тогда ответил папе: «А Пушкин вот другой!» — «Пушкин? Это либреттист Чайковского?» — переспросил отец. «Папа, что ты! Это все равно что сказать, что Шекспир — либреттист Верди!» — ответил я ему. Так я понял, что великого поэта в Америке практически не знают. Возможно, дело в переводах. Они есть, но делают их все какие-то профессора, академики, но не поэты, «черти какие-то нерусские». Ну не чувствуют они Пушкина!

— А ведь среди переводчиков Пушкина был Набоков.

— Владимир Набоков говорил, что «Пушкина перевести математически невозможно», а потому он решил сделать как можно более дословный перевод в прозе, признавшись, что «для моего идеала дословности я принес в жертву все: элегантность, музыкальность, прозрачность, изящество, свежую современность и даже иногда грамматику». Но при чем здесь математика? Ведь в итоге получается не стихотворение, которое порхает в воздухе, а безжизненный музейный экспонат, приколотый к стеклу с этикеткой на латинском языке. И тогда я решил попробовать перевести Пушкина сам, понимая при этом, что замахнулся на великое. Постепенно Александр Сергеевич стал делом моей жизни. Понимаю, что и после моих переводов русскую поэзию в США до сих пор знают не очень хорошо. Но я продолжаю работать в этом направлении.

— Что вообще американцы знают о русской литературе?

— Знают Достоевского, Толстого и немного Чехова, которых изучают в школах. Кстати, некое соприкосновение с русской культурой происходит 4 июля (День независимости США. — Ред.), когда мы все по традиции слушаем «Увертюру 1812 года» Петра Чайковского. Многие американцы очень удивляются, когда я им объясняю, что это произведение посвящено победе России над Наполеоном, который в то время был союзником Америки против Великобритании! В США есть некий интерес и к вашим мультфильмам. Например, американцы с удовольствием смотрят сериал «Маша и Медведь», любят Чебурашку из «Крокодила Гены». Я по образованию судебный юрист и в свое время даже защищал права Чебуршки. Были случаи, когда американские «пираты» выпускали диски с этим мультфильмом, не платя правообладателям, находящимся в России.

А вот выйдя во взрослую жизнь, закончив школу, большинство американцев получают какую-то информацию о России разве что из фильмов, где русские зачастую выступают в роли злодеев.

Миссисипи впадает в Волгу

— У вас никогда не было ощущения, что переводы Пушкина в Америке никому не нужны?

— «Если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?» Меня приглашали читать переводы стихов Пушкина в Бостоне, Вашингтоне, Сан-Франциско, Майами, Чикаго, Денвере, на Аляске, Филадельфии и во многие другие места. Иногда на эти встречи приходит до тысячи человек! А моя книга переводов лирики и биография Пушкина «Мой талисман» (единственное двуязычное издание поэзии Александра Сергеевича. — Ред.) была издана тиражом в 50 тысяч экземпляров! И раскуплена полностью. Мне регулярно приходят письма с благодарностью за переводы Александра Сергеевича. Например, однажды написал японский дзэн-монах из калифорнийского монастыря. Он сообщил, что Пушкин-сан — это дзэн-мастер!

— Сейчас между Россией и США не лучшие отношения. Думаете, стихи могут как-то сблизить наши народы?

— Я уверен в этом. Как-то меня попросили прочитать стихи Пушкина на фестивале Уолта Уитмена (известный американский поэт и публицист. — Ред.) в Нью-Йорке. Все обалдели! «Это русский поэт? А такое ощущение, что он наш, родной, американский! Свободолюбивый и даже немного африканец», — сказали мне тогда. Я не лезу в политику или, как писал Пушкин, «Я не ропщу о том, что отказали боги/ Мне в сладкой участи оспоривать налоги/ Или мешать царям друг с другом воевать», но я могу рассказать жителям моей страны о России словами Александра Сергеевича. Его стихи действительно способны дать понимание, что такое Россия. А понимание — это первый шаг к дружбе между нашими странами. Без этого в мире нет баланса, что очень плохо. А вообще, я абсолютно уверен: между нашими народами скорее языковой барьер, чем духовный. Американец обязательно найдет общий язык с русским, потому что мы очень похожи. Щедрость, искренность, широта души — это все о нас с вами. Вот я американец, но чувствую себя и русским тоже и искренне считаю, что Миссисипи впадает в Волгу и наоборот.

Лучший переводчик пушкина на английский язык

Пуск ракеты «Союз», украшенной под хохлому к 800-летию Нижнего Новгорода, произойдет 28 октября:: Фильм Леонида Парфенова о Нижнем Новгороде «Карман России» вышел на Youtube :: В Техническом музее начала работу новая выставка «Нижний в 3D — взгляд через эпоху» :: Завершился осенний цикл экскурсионных туров «Посмотри на Нижний-800» :: Молодежный фестиваль «Высота800+» состоится в Нижнем Новгороде :: Памятной медалью 800-летия Нижнего Новгорода наградили ветеранов ГАЗа :: В Нижегородском кремле освятили колокола для храма в честь преподобного Симеона Столпника :: Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана представил в Нижнем Новгороде постановку «По ту сторону греха» :: Видеопроект «800 слов о Нижнем» выпустили в честь юбилея города :: Фотовыставка «Героини Нижегородской науки» :: В рамках проекта «Нижний 800: празднуем вместе!» прошло 130 мероприятий :: Проект «Только Посмотри #Нижний800» стал победителем конкурса «Моя страна – моя Россия» :: Знаковые виды города можно найти в наборе почтовых открыток, выпущенных НОИЦ :: Гимн фестиваля музыки и фейерверков «Столица закатов» доступен на музыкальных стриминговых сервисах :: Центр культуры «Рекорд» открылся после реставрации :: Зданию фильтровальной станции на Стрелке вернули исторический облик :: Первая школьная кулинарная битва состоялась в Нижнем Новгороде :: На благоустроенной территории Нижегородской ярмарки появился новый арт-объект «Строители будущего» :: Глеб Никитин представил Михаилу Мишустину инфраструктурные проекты 800-летия :: Нижний Новгород и Москва запустили совместный проект для туристов :: «Дом военного губернатора» в Кремле открылся после масштабной реставрации ::

«Российские прыгуны с трамплина вполне могут себя показать даже в ближайшее время»

Английское звучание Пушкина: переводима ли гениальность?

kevdina 2018-02-06T21:40:19+00:00 June 6th, 2016 | Про культуру | 10 Comments 10 28,792

Он памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не заросла народная тропа. 6 июня почитатели усиленно вытаптывают тропу, ведь это его день рождения – День Пушкина и созданного им русского литературного языка.

Сразу признаюсь тебе, читатель, в сильной любви к нему: столько иронии, чувства юмора, дерзости и баловства не встретишь ни у кого! Его стихи – музыка слов. Его проза – начало всего гениального в нашей литературе, впоследствии развитого Достоевским, Толстым и др.

А как он «поживает» в англоязычных странах? На удивление бесславно. Все знают Толстоевского (излюбленная шутка про любовь к нашим главным прозаикам), Чехова, Гоголя… О Пушкине же некоторые даже не слышали! Такая несправедливость связана с «непереводимостью» его текстов. Вернее, переводов много, а хороших почти нет.

“… у Чехова есть медицинский афоризм: если на болезнь предлагается очень много средств, значит болезнь неизлечима. И значит, если англичане располагают многочисленными переводами Пушкина, значит Пушкин непереводим.” Дональд Рейфилд

Разберемся в причинах и найдем лучшие переводы Пушкина на английский язык.

В качестве предисловия: Пушкин и английский язык

Сам Пушкин очень любил Англию и ее литературу, хоть и не ладилось у него с английским языком. Более-менее свободно заговорил на нем только к 1829-му году, но даже после этого часто использовал французские переводы английских текстов (этим языком он владел с детства).

Главная цель покорения английского у Пушкина – читать Байрона, Шекспира, Скотта в оригинале. О туристических планах и речи не шло: поэт был «невыездным» и ни разу не был за границей.

Фильм Леонида Парфенова «Живой Пушкин», часть первая

Своих любимых англичан блестяще переводил на русский, зачастую переосмысливая и создавая самостоятельные произведения: «Пир во время чумы», «Анджело» и др. Даже последняя книга, которую он держал в руках перед дуэлью – сборник 4-х английских поэтов «The Poetical Works of Milman, Bowles, Wilson and Barry Cornwall».

А сколько переводов чудных готовит английский язык?

Даже французы, более преуспевшие в освоении Пушкина, отмечали чрезвычайную сложность перевода «алмазного языка». Я постараюсь разложить причины «непереводимости» по полочкам.

“Представьте себе, что все приобретенное в английской поэзии от Чосера до Шекспира включительно – весь круг переживаний, культурных ассоциаций был бы освоен в стилистике Китса и Вордсворта. Вот это и будет приблизительный образ того, что сделал Пушкин для русской поэзии.” Игорь Шайтанов

“…в личном зачете, сказал мне пушкинист-англичанин, и сравнивать нечего: грозно нарративные, ныне полузабытые в Англии стихи Байрона с искрометной живой лирикой Пушкина…” Наталья Рубинштейн

Но хорошие переводы Пушкина на английский язык все же имеются. Мы их нашли.

Я Вас перевожу – чего же боле?

Перевод — как женщина: верный — некрасив, а красивый — неверен. 🙂 В случае с «Евгением Онегиным» этот афоризм попал в точку. Ну как это возможно перевести? Как сохранить и ритм (знаменитая онегинская строфа), и рифму, и звонкость слов, и смысл?

Финальная сцена фильма «Онегин» режиссёра Марты Файнс, 1999 год

Взять, к примеру, Набокова. Будучи недовольным имеющимися переводами (они гнались за «красотой», меняя смысл романа), он сделал свой – дословный и прозаический. Сказать, что получилось ужасно – ничего не сказать. Похвалы и внимания заслуживают только детальные комментарии к переводу.

Всего же роман был переведен на английский свыше 40 раз. И лучшим считается перевод Джеймса Фолена.

“В отличие от всех известных мне переводов, перевод Фолена полностью передает ритмику оригинала с сохранением знаменитой онегинской строфы и во многих случаях – мельчайших интонационных (эмоциональных) нюансов. Оказывается, для передачи особого аромата и «магии» пушкинского стиха это гораздо важнее, чем попытки донести до читателя все оттенки смысла.” Вадим Румынский

Кстати, с великой радостью нашла именно этот перевод в библиотеке материалов Lingualeo. А пройдя по этой ссылке, ты выйдешь на сайт с аудиокнигой – перевод Фолена, читает Стив Фрай.

Еще советую обратить внимание на неполный перевод Джулиана Лоуэнфельда. Но об этом чудеснейшем человеке ниже.

Гений и плохой перевод – две вещи несовместные

«Маленькие трагедии», часть из которых написана по мотивам английских произведений, до недавнего времени не имели хорошего перевода на английский. Так было до появления блистательного перевода уже упоминаемого Дж. Лоуэнфельда. Пьесы даже были поставлены им в Нью-Йорке, где впервые пушкинские герои говорили со сцены на английском языке.

Джулиан читает «Маленькие трагедии» на английском

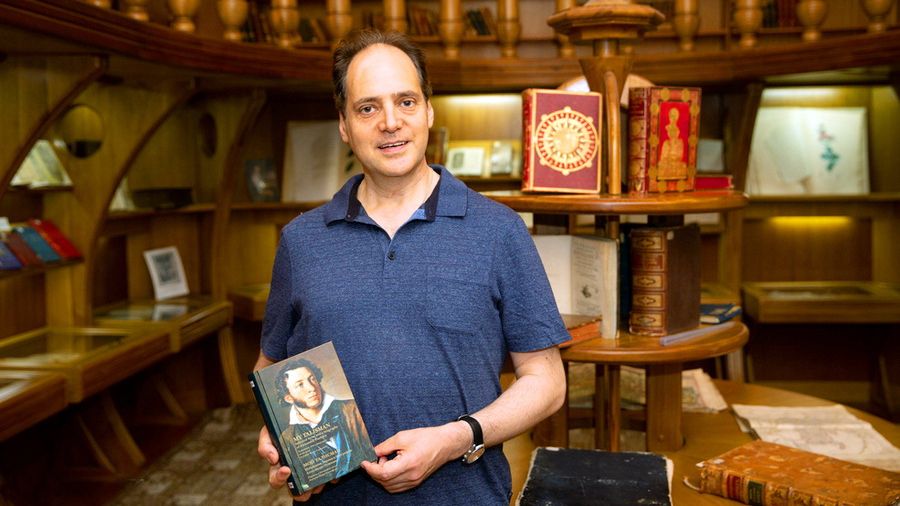

Джулиан Лоуэнфельд – удивительная личность. Он юрист, поэт и переводчик. Просто обожает русскую литературу и в частности Пушкина, которого активно продвигает в Америке.

“Вместе с …Джулианом Генри Лоуэнфельдом мы заходим в родовую усадьбу Пушкиных – ныне музей-заповедник…Джулиан вдруг, отстав от экскурсионной группы, низко припадает к дивану – так, чтоб глаза были на уровне глаз лежащего человека, и машет мне рукой:

– Смотри! – громко шепчет он, показывая в окно. – Вот так же и он, должно быть, лежал на этом диване, он ведь любил работать лежа… В глазах у Джулиана – неподдельное счастье.” Валентина Переведенцева

Я Вас переводил, мой перевод, быть может, Вам не понравится совсем

Наиболее известные стихи Пушкина имеют много переводов (вновь вспоминается афоризм Чехова). Например, «Я Вас любил…» имеет 17 англоязычных вариантов. В нашей библиотеке материалов ты найдешь перевод Михаила Кнеллера.

Но первенство вновь присуждается Джулиану. Возьмем тот же «Я Вас любил…», где сохранен ритм, размер оригинала и даже чередование женских/мужских рифм!

I loved you once, and still, perhaps, love’s yearning

Within my soul has not quite burned away.

But may it nevermore you be concerning;

I would not wish you sad in any way.

My love for you was wordless, hopeless cruelly,

Drowned now in shyness, now in jealousy,

And I loved you so tenderly, so truly,

As God grant by another you may be.

Его сборник пушкинских переводов «Мой талисман» – идеальный подарок любому образованному человеку (тонко намекаю всем своим знакомым). Это единственный двуязычный сборник, иллюстрированный знаменитыми пушкинскими зарисовками. По нему можно развивать язык, ведь переводы довольно дословны. И это при сохранении «духа» и звучания оригинала!

“Знаете, греки считали, что при слуховом восприятии Гомера сам ритм его стихов имеет лечебный эффект. Я тоже верю в целительный эффект ритма, музыки стиха Пушкина. Строго придерживаться ритма оригинала – это даже важнее рифмы. Подходящие слова приходят тогда сами. Если я начинаю думать над переводом, не получается ничего.” Джулиан Лоуэнфельд

В сборнике есть биография поэта, написанная самим Лоуэнфельдом. Ее прелесть в свежести взгляда. Устал от одинаковых «Пушкин – великий русский поэт бла-бла-бла» – тогда рекомендую к прочтению.

Презентация книги «Мой талисман»

В результате Джулиан – первый иностранец, получивший русскую литературно-художественную премию Петрополь в июне 2010.

Плохой перевод, бессмысленный и беспощадный

С переводами прозе Пушкина, разумеется, повезло больше. «Пиковая дама» и «Капитанская дочка» переведены Нат. Доддингтон. По первой из названных британцы сняли роскошный фильм, получивший премию BAFTA.

Трейлер фильма «Queen of Spades», 1949 год

Три повести, — «Метель», «Станционный смотритель» и «Гробовщик» — Р. Т. Кэррелем. На Lingualeo есть перевод «Выстрела», авторство не установила.

Судить об их качестве, уважаемый читатель, придется тебе: сама пока не прочла, а экспертного мнения не найдено. Могу лишь вкратце сказать, на что стоит обратить внимание у Пушкина-прозаика (да простит мой профессор литературы такую вольность).

Его стиль – простота и минимализм. То, что нужно сказать в 6-ти словах, он скажет в 3-х и будет точнее любого болтуна.

Но перевести это, как ни странно, очень сложно. Боятся переводчики сделать Пушкина слишком банальным и занимаются украшательством. Грешил этим даже любитель простоты Проспер Мериме.

Кстати, почитать на английском мы можем и поэмы Пушкина. Например, «самый крепкий орешек для переводчиков» – поэма «Медный всадник» переводилась Э. Тернером, О. Элтоном, Ю. Кайденом и другими.

Читать ли мне Пушкина по-английски?

“Зачем я буду читать Пушкина по-английски? Я что – обалдел, что ли? Я читаю Пушкина по-русски!”, сказал Владимир Познер в одном интервью.

Да, нам повезло: мы можем наслаждаться этим чудом в оригинале. Но в целях изучения языка, прочтение переводов – отличная практика. Сам Александр Сергеевич гордился бы нами: как писала выше, он мечтал изъясняться на английском свободно. Да и очень Пушкин любил, когда ученик побеждает учителя. 🙂

Поэт и переводчик Джулиан Генри Лоуэнфельд: «Русский человек, как ананас: снаружи жесткий, внутри мягкий и сладкий»

«Но вечером вдруг встанет кто-нибудь, уйдет из дома, и пойдет, пойдет, — ведь где-то на востоке церковь ждет», — так словами поэта Райнера Марии Рильке описал свой поворот к России Джулиан Генри Лоуэнфельд, американский поэт, драматург, адвокат, композитор и знаменитый переводчик Александра Пушкина. Мы поговорили с ним о том, каково это — расти на пересечении многих культур, что значит «обрусеть» и почему русские и американцы во многом похожи.

— Вы родились в семье, где причудливым образом переплелись самые разные культуры. Как это повлияло на ваше мироощущение?

— Мое детство действительно было сумасшедшим, но в хорошем смысле этого слова. К немецкому языку и культуре я был приобщен по отцовской линии — мои бабушка и дедушка немцы. А испанская культура стала частью моей жизни уже по линии семьи матери, которая была родом с Кубы, а Куба очень долго была испанской колонией. И вся ее семья после кубинской революции спаслась в Испании, только моя мама оказалась в Америке, где я и родился. Вдобавок все мое детство прошло в Нью-Йорке — а это, как вы знаете, своеобразный микрокосмос всего мира.

Когда ты рождаешься в таком многоязычном доме, живешь в среде, где сосуществует столько различных культур, то это с самого детства дает тебе очень сильный импульс в развитии. Ты сразу понимаешь, как сложно устроен этот мир. Что для всякого явления всегда есть две точки зрения. Что есть два слова для одного и того же предмета. Что есть, если угодно, два грамматических подхода к одному и тому же вопросу.

— Разве такая двойственность, причем постоянно проступающая через быт, не сводит с ума?

— Нет, наоборот, мир в такой оптике становится только прекраснее. Ты, например, начинаешь понимать, что есть такие близкие по смыслу русские слова, как «интуиция» и «чутье». А в немецком у этих же слов есть несколько другой смысловой оттенок.

Немецкое Fingerspitzengefühl, которое в каком-то смысле эквивалентно русскому «чутье», дословно переводится как ощущение, как бы улавливаемое кончиками пальцев! Это что-то совсем невесомое, едва ощутимое. И, конечно, когда ты начинаешь понимать эти удивительные языковые тонкости, которыми так богат каждый язык, то это не может не обогатить твое повседневное восприятие мира.

Но особенно сильно многообразие мира ощущается тогда, когда подолгу где-то живешь. Ты начинаешь видеть, насколько по-разному выстроен сам подход к жизни. Если ты оказался в Испании, то ужинаешь не раньше 10–11 часов вечера, потому что в стране с часу дня до четырех все закрыто — сиеста. А это значит, что придется тяжело работать именно вечером, когда пройдет жара. У немцев же все наоборот: работать начинают очень рано. Я помню, когда я вел одно дело в Вене, то мне однажды назначили встречу на 7 утра. И я удивленно переспросил: «В 7 утра?!». «Для вас слишком поздно? Можем встретиться и в 6.30 утра — вовсе не проблема», — ответили как ни в чем не бывало. Не везде работают по-американски «9 to 5».

ОТ «ТОЛСТОЕВСКОГО» К ПУШКИНУ

— Но почему у вас возник такой огромный интерес именно к России?

— С одной стороны, я всегда знал, что мой прадедушка перевел Льва Толстого на английский. С другой стороны, Россия довольно сильно присутствовала в моем американском детстве. Правда, в образе такой «империи зла», как это было положено в годы холодной войны. И хотя русская литература нами в школе, конечно, обязательно изучалась, она для нас была чем-то вроде наказания: «Толстоевский». Как Пушкин шутит, описывая книгу, которую читает Наталья Павловна в поэме «Граф Нулин»:

Роман классический, старинный,

Отменно длинный, длинный, длинный,

Нравоучительный и чинный.

И русские нам представлялись вовсе непонятными. Никогда не забуду, как я впервые читал чеховские «Три сестры». Помню, читал пьесу впервые, и во мне закипала моя кубинская кровь: «Ну, хватит ныть! Сколько можно! Купите уже билет в Москву! Кто вам мешает?!». Ну, легко говорить, действовать не так легко. Со временем я начал понимать, как много общего между американцами и русскими на самом деле.

— Широта. Духовность. Щедрость. Огромные страны у нас обоих. Огромные пространства как в России, так и в Америке. И что русские, что американцы все в себе — так, будто «кроме нас, нет ничего». Включаешь новости в России, и там всё о России. Включаешь новости в Америке, и там всё об Америке. Кроме того, Америка, как и Россия, — это страны изначально идейные. США вся выстраивалась силой своей идеологии — этой пассионарностью.

В Америке, как и в России, есть очень сильная жажда справедливости — причем такой, чтобы ее можно было воплотить здесь, на земле. Построить этот знаменитый «Град на холме», как сказано в Евангелии, где будут царствовать справедливость, чистота, любовь.

Помните, как в стихотворении Уолта Уитмена: «Приснился мне город, который нельзя одолеть, хотя бы напали на него все страны вселенной, / Мне мнилось, что это был город Друзей, / какого еще никогда не бывало. / И превыше всего в этом городе крепкая ценилась любовь, / И каждый час она сказывалась в каждом поступке жителей этого города, / В каждом их слове и взгляде». Согласитесь, здесь очень сильно ощущается этот христианский идеал: «Бог есть любовь». И это при том, что США — страна, с одной стороны, свободы, а с другой — страна, где рабов продавали прямо с лестниц Капитолия. Странно!

Но есть и нечто, что сильно отличает русских и американцев. Я, конечно, сейчас очень сильно обобщаю, но могу сказать, что американцы — они как персики: снаружи персик мягкий-мягкий, сладкий-сладкий, а внутри — зуб поломаешь — косточка твердая. А русские, наоборот, скорее, как ананас: кожура у ананаса довольно жесткая, а внутри он мягкий и сладкий.

— Говорят, что русский язык — один из самых сложных для изучения.

— Абсолютно с этим согласен. В русском языке очень много тонкостей, правил, исключений. Это очень причудливый язык, непредсказуемый. При этом дивный, тонкий, упругий. Отто фон Бисмарк, который какое-то время был послом Пруссии в России и очень увлекался Россией, серьезно занимался русским языком, в своих мемуарах оставил такую запись: «Я бы 10 лет жизни отдал на то, чтобы как следует понять хотя бы значение русского слова «ничего».

Вот это стихотворение Рильке, мне кажется, как-то передает тот глубинный зов, который потянул меня к России. «Но вечером вдруг встанет кто-нибудь, уйдет из дома, и пойдет, пойдет, — ведь где-то на востоке церковь ждет. Его проводят, как в последний путь. — А вот другой: привычного жилья не покидал, далеко не ходил. Уйдут искать по свету сыновья ту церковь, про которую забыл». Что-то в России взывает к тебе. Я не уверен, что это именно православие, хотя в корне, конечно, Россия — православная страна. Но что-то такое в ней есть, какое-то Божье слово, к которому душа тянется изо всех сил — как к той церкви, «про которую забыл».

КУРЯЩИЙ ПОГРАНИЧНИК НА ИЗЛЕТЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

— Какие у вас возникли ассоциации, когда вы впервые услышали русский язык, еще его не зная? Как он звучал для вас?

— Впервые русскую речь я услышал из уст своей прабабушки, которая была родом из Одессы. Какая она была живая, страстная, огненная, с таким характером! Она жила в Техасе, где русских мало, при этом учить английский так и не стала. Когда подходила к телефону она всегда говорила единственное, что знала по-английски: «Wrong номер!» Вот как!

И у меня поэтому изначально было впечатление, что Россия — это страна «с перчиком». Когда я побывал в России, то понял, что страна и правда, скажем так, никогда не скучная. Об этом, кстати, очень многие на Западе не знают, потому что на Западе благодаря пропаганде создается однообразное впечатление о России: что русские — это такие роботы, очень воинственные, которые весь мир хотят завоевать. При этом клинически депрессивные. Но в детстве, помню, мы все и правда очень сильно боялись Россию. И снова боимся. Политика!

Но вот впервые такое яркое впечатление от русской речи было у меня уже в студенческие годы. Я помню, как однажды у ворот Гарвардского университета стоял бард и пел какую-то песню на русском. Тогда я не знал, что это была за песня, и уже потом узнал, что это была «Молитва Франсуа Вийона» Булата Окуджавы: «Пока Земля еще вертится. ». И что-то во мне ёкнуло — не знаю как еще об этом сказать. По-моему, это слово нельзя даже перевести на английский язык.

— Вы же много ездили по России?

— Да, от Калининграда до Владивостока. Не был, кажется, только на Алтае, на Байкале и на Камчатке, но очень-очень хочется.

— Есть ли такое место в России, в которое вы уже успели влюбиться?

— Конечно, Болдино Нижегородской области. А еще я влюбился в малюсенькую деревню Журавлиха — оттуда семья моей жены. Это чудесная деревня. В ней всего одна улица. Все друг друга знают. Мы после свадьбы там побывали. Прямо на улице устроили пир. Мой друг вытащил гитару, стали петь песни, и американские, и русские, развели костер, пошли в баню. Искупались в озере. Вокруг бегали дети. Было незабываемо тепло внутри.

— А каким было ваше впечатление, когда вы впервые приехали в Россию? Что вы запомнили от этой первой встречи?

— Помню, как сейчас, мои первые пять минут в России. Я приехал после того, как Рейган с Горбачевым встретились и решили осуществить культурный обмен между странами. И одна группа американских славистов — отличники — поехала в Москву в Институт имени Пушкина. Умницы! А таких шалопаев, как ваш собеседник, отправили в Питер, на филфак ЛГУ.

Наша группа ехала через Финляндию на поезде. Остановились около Выборга на границе. И тогда нас всех охватил сильный страх, потому что на дворе все еще была холодная война, и ты не понимал, что тебя же ждет там — за железной занавесью. Может, там такая муштра, что «шаг вправо, шаг влево», и все. Для меня же, если помните, Россия тогда была «империей зла».

И вот я, охваченный этим мистическим страхом, смотрю из поезда на станцию на границе России. И вот вижу — висит на станции табличка «Курить запрещено», а под ней стоит пограничник и дымит в свое удовольствие! Таким было мое первое впечатление о России. А потом, помню, в первый же день в Петербурге, я понял, что этот город — моя любовь.

Этот удивительный закат и совершенно очаровательный, волшебный в его лучах город. Как сон. Тогда я пошел гулять, бродил, бродил, добрел до площади Искусств, где стоит Пушкин, и вдруг меня неожиданно громко окрикнул милиционер: «Что ж вы, товарищ, бесцельно шатаетесь!». Пушкин бы оценил: «Поэт идет, открыты вежды, но он не видит никого, а между тем за край одежды прохожий дергает его. Скажи, зачем без цели бродишь. ».

Оказывается, что в то время площадь Искусств была неформальным местом встреч лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, их там активно ловили. А мне откуда было знать?

— Как на вас тогда реагировали русские?

— Когда люди со мной знакомились, то сначала были очень аккуратными. У них на лице как будто бы было написано: «Что со мной будет, если я буду разговаривать с американцем?». Но потом любопытство брало верх, и они начинали со мной свободно говорить. Причем такое начинали мне говорить, такое рассказывали, что, наверное, никому бы и никогда в жизни не стали рассказывать. Как будто бы батюшке. Но мне было можно, потому что же ведь «оттуда» — из Америки! (смеется). Никому не расскажу!

РАНИМАЯ И ИСПОВЕДАЛЬНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

— Интересно, в те времена холодной войны вы чувствовали какой-то ее отпечаток на том, как люди в России жили, о чем говорили, как себя вели?

— Вы знаете, я бы выделил три периода России, каждый из которых я застал. Я видел перестройку и гласность. Затем — 90-е. И то, что происходит в России сейчас. У всех этих периодов, конечно, есть свои плюсы и минусы. Но, как ни странно, во время холодной войны при социалистическом государстве страна была удивительно духовная — духовнее, чем сейчас.

О деньгах мало кто говорил. Было ощущение, что все только читают, играют на рояле или на гитаре, изучают что-то новое, постоянно улучшают свои знания. Но потом произошел этот сумасшедший прорыв 90-х годов — во многом достаточно грустный, но, с другой стороны, позволивший столько всего читать, что до этого было запрещено. А сейчас, наверное, в России все стабилизировалось — и это очень хорошо, но при этом, по моим ощущениям, стало как-то ужасно много меркантильности, пошлости, цинизма. Особенно странно наблюдать, как все в России американизируется, при том, что нагнетается конфликт с Америкой снова.

Уже без американизмов никак. Даже на конференции по сохранению и продвижению русского языка, помню, кто-то выступал и говорил так вдохновенно: «Нужно спасти, нужно защищать русский язык, следить, чтобы не было слишком много американизмов!» И тут же из Министерства образования на это выступление отреагировали так: «Согласен! Нужно этот момент «фоллоапнуть» (англ. — follow up, то есть «завершить», «довести до конца». — «Культура»)! Представляете? Фоллоапнуть!

Другой уморительный пример: в Пушкинских Горах есть кафе, где в меню по-русски написано «отварной язык» и дан рядом перевод блюда на английский язык: Boiled language (ошибка в том, что слово language обозначает язык как систему символов, а часть тела называется по-другому. — «Культура»). Или вот еще перл из этой же американизации — «сервисное обслуживание». Что это такое? Это же масло масляное. Service по-английски — это же и есть обслуживание (смеется).

— Как правило, когда ты едешь в какую-то страну, то у тебя всегда уже есть какие-то стереотипные представления о ней. Ты что-то от нее уже ждешь, потому что, к примеру, много читал о ней, а потом приезжаешь в страну и сталкиваешься с чем-то совершенно другим. А какую Россию встретили вы?

— Мне повезло с тем, что я почти везде в России встречал открытых людей. Открытых даже в мелочах. Помню, как мне в трамвае передали какую-то мелочь. «Передайте», — говорят и дают пять копеек, а я спрашиваю: «Зачем? Кому?» И мне начали терпеливо объяснять. В Америке ничего подобного бы не было.

Помню еще, как побывал в гостях. Мы засиделись, заговорились, и мне в ночи уже нужно было возвращаться домой. И тогда меня вызвались не только проводить до станции метро, но прямо до дверей моей квартиры. А ехать нужно было далеко — на общественном транспорте. Я такого, конечно, не ожидал — что на бытовом уровне люди бывают настолько щедрыми.

— В Америке разве такого нет?

— Американцы, конечно, дружат, но не настолько, чтобы в час ночи звонить и исповедально рассказывать тебе о том, о сем, вообще обо всем. У нас даже нет такого понятия, как «просто зайти». Вот это «зайди ко мне» — такого понятия просто нет в английском языке. В США обо всем принято договариваться заранее, даже с родным человеком. В России же «быть в гостях» — это целый мир. Чего стоит хотя бы русский «выпить на посошок»!

— Вы несколько раз упоминали православие и русскую церковь. У вас лично какая-то связь с православной церковью в России установилась?

— Да, я принял крещение. Дело в том, что я какое-то время был переводчиком у владыки Тихона Шевкунова — он же ведь тоже очень любит Пушкина. И он меня, помню, все просил перевести его книгу «Несвятые святые», на что я сказал ему: «Я не уверен, что смогу перевести вашу книгу. Разве что пустите меня пожить в монастыре, чтобы я почувствовал слова и все смыслы этой книги лично». Надо же обязательно чувствовать то, что вы переводите. Вы должны передать «мурашки» этого текста, его языковое чувство, иначе у вас получится не перевод, а boiled language. Так я пожил в монастыре где-то месяц, почувствовал все. И тогда со мной, наверное, что-то случилось, и однажды я сказал, что хочу креститься.

Сейчас я смотрю на это событие с удивлением. Наверное, это во многом было провидением. И это, кстати, тоже очень русское восприятие. Что есть где-то провидение. Что все имеет значение. Что мир — это непосредственно творение Божие, поэтому душа должна принять жизнь даже со всей ее несправедливостью, жестокостью, потому что жизнь на самом деле — это гармоническое произведение искусства. И мы должны эту гармонию воссоздать и в искусстве, и в нашей жизни. По сути, это же ведь и есть все учение, заложенное в русскую литературу. Поэтому она такая исповедальная, страдательная, а с другой — такая глубокая и ранимая.

— Вы много лет изучаете Пушкина, занимаетесь переводами с русского на английский и наоборот. За это время образ России и ваше восприятие России как-то изменилось? И если изменилось, то как?

— Конечно, изменилось. Я просто обрусел.

— А как вы это поняли? Что это значит — «обрусеть»?

— Простите заранее за несколько грубый пример, но это, например, когда ночью ты просыпаешься от того, что тебя кусает комар, и в сердцах, прихлопывая его, говоришь «Б****!», а не «F***!». То есть ты уже ругаешься на русском языке. Или когда едешь в машине и ремнем безопасности не пристегиваешься. Есть же у русских такая бесшабашность по отношению к безопасности во время путешествий на машине.

Вот в Америке ремнем все обязательно пристегиваются. И это правильно на самом деле! Но в России, бывает, где-то в подсознании, может быть, какой-то голос говорит: «А здесь ментов нет, здесь ремень не нужен, да ну его, просто брось его, просто брось, чтобы тебя не остановили, не оштрафовали!». И ты об этом даже не думаешь. Вот в таких мелочах и проявляется «обрусение». Хотя, ну и зря так, конечно! Лучше пристегнуться! А дружить по-русски, «поговорить по душам» по-русски, вот это замечательная черта, это счастье!