лучший тяжелый крейсер второй мировой войны

Боевые корабли. Крейсера. Служили три кошмарища…

Вообще, постройка крейсеров в кайзеровской Германии происходила очень просто: создавалась базовая модель, а затем каждый следующий тип представлял собой модернизацию с весьма незначительными изменениями. Кстати, в гитлеровской Германии все обстояло точно так же, как пример – те же крейсера типа «К».

Прирост скорости и водоизмещения был незначителен, вооружение практически оставалось прежним. Однако однородность кораблей являлась неплохой платой, так как позволяла получать отряды из одинаковых кораблей, способных выполнять боевые задачи.

После поражения Германии в Первой мировой войне ситуация не изменилась, за исключением того, что водоизмещение крейсеров было ограничено 6 000 тонн, а артиллерия 150-мм.

Но ударил колокол Лондона и Вашингтона, и ограничения коснулись всех ведущих морских держав… кроме Германии! И когда все страны приступили к разработке и постройке нового класса крейсеров, тяжелых, с максимальным стандартным водоизмещением 10 000 тонн, вооруженных артиллерией главного калибра в 203-мм и со скоростью хода выше 32 узлов, Германия не собиралась оставаться в стороне.

И первым шагом стало создание «Дойчландов». «Карманные линкоры» настолько превосходили (в теории) в бою «вашингтонские» крейсера, что стали этакими морскими пугалами. «Дойчланды» не могли сделать с «вашингтонцами» только одного — догнать их. Но этого и не требовалось от рейдеров-одиночек.

Окрыленные таким успехом, как «Дойчланды», которые реально были весьма своеобразными кораблями, в руководстве Кригсмарине решили, что пора воссоздать если не Флот открытого моря, то хотя бы его подобие. И для этого нужны будут не только линкоры, но и крейсера. В том числе и тяжелые.

А так как промышленность Германии в то время не была способна на подвиги, то корабли должны быть выдающимися. То есть превосходить противников на голову, а лучше на две.

И, хорошо подумав, изучив вовремя добытые адмиралом Канарисом документы по французскому «Алжиру», в штабе гросс-адмирала Редера решили, что новый тяжелый крейсер должен быть не хуже «Алжира» в плане вооружения и брони, но быть быстрее. На стапелях у французов уже строились «Страсбург» и «Дюнкерк», которые, по идее, должны были стать похоронной командой для «Дойчландов» и не особенно быстрых тяжелых крейсеров.

Ну и, конечно, никто не отменял идею одиночного рейдерства на океанских коммуникациях.

И, хотя немцы не подписывали условия Вашингтона и Лондона, играть все равно пришлось по мировым правилам. То есть вооружение из восьми 203-мм орудий, броню, турбины, скорость в 32 узла, дальность в 12 000 миль крейсерским ходом в 15 узлов – все это надо было уместить в 9-10 тысяч тонн водоизмещения.

Можно было больше? Запросто. Но больше уже было – «Дойчланды». Кроме того, вероятные противники ходили с заведомо большей скоростью (у «Дойчландов» – 28 узлов на их дизелях), а смысл в тяжелом крейсере, который не способен догнать и уничтожить цель?

Имелся в виду нормальный тяжелый крейсер, не пират-одиночка, воюющий против торговых конвоев и отдельных транспортов. Противник для тяжелого крейсера – в первую очередь легкий, а затем тяжелый крейсер.

В общем, «Дойчланд-2» был совершенно ни к чему. Нужен был обычный тяжелый крейсер. И банда Редера начала работу.

И никого в Германии не смутило, что 203-мм орудия были под запретом Версальского договора. Если очень хочется, значит, можно. А восемь 203-мм стволов очень хотелось. И больше хотелось, но трехствольные башни для крупных калибров немцы пока не смогли сделать. И броню хотелось не меньше, чем у «Алжира», пояс в 120 мм и палубу в 80 мм.

Вообще, так как Германия не являлась подписантом Вашингтонских соглашений, творить можно было что угодно. Но Версальские ограничения были намного серьезнее вашингтонских, но коль на них Гитлер решил наплевать, что тогда говорить о вашингтонских?

Оставался вопрос цены и ТТХ, ибо смысла строить дорогую и неповоротливую громадину не было. Строился как бы тяжелый крейсер, а не линейный или линкор. Так что проект пришлось запихивать в рамки все тех же 10 000 тонн.

И в 1934 году появился проект. Конечно, в обещанные 9-10 тысяч тонн не уложились, получилось около 10 700 тонн. Скорость по проекту была 32 узла, что довольно средне. С вооружением все получилось, а вот бронирование… Бронирование получилось заметно слабее, чем у «Алжира» и даже хуже, чем у итальянского «Пола». Всего-то 85-мм бронепояс, барбеты и траверзы, и 30-мм палуба.

Редер пришел в бешенство, когда увидел расчеты и потребовал увеличить лобовую толщину башен до 120 мм, а бронепояс до 100. Палубу адмирал хотел видеть толщиной в 50 мм. Но хотеть не значит мочь. Увы.

Однако бронезащита – это только половина дела. Вторая половина – это силовая установка.

Удачно примененные дизели на «Дойчландах» здесь явно не годились. Под дизелями «карманники» развивали максимальную скорость в 28 узлов, чего было явно недостаточно. Плюс вибрации и шум, ставшие кошмаром для экипажа.

На легких крейсерах типа «К» была реализована идея комбинированной установки: турбина для боевого применения и дизель для экономичного хода. Идея интересная, но не без недостатков.

На новых кораблях руководство Кригсмарине приняло решение о том, что будет устанавливаться только котлотурбинная установка. Для этого было много оправдательных факторов, первым из которых была скорость, а вторым – необходимость экономии веса где только можно.

Так как тяжелые крейсера нового типа не планировались к использованию в первую очередь как рейдеры, то дальностью хода можно было пожертвовать. И пожертвовали, дальность плавания у «Хипперов» не шла ни в какое сравнение с дальностью «Дойчландов». 6 800 миль против 16 300 – без вариантов.

16 марта 1935 года Гитлер окончательно приговорил все Версальские договоренности. Британцы очень быстро сообразили, что сейчас может начаться просто беспредел, и быстренько заключили персональное англо- германское соглашение, по которому Германия имела право довести свои морские силы до 35% от английских в каждой из категорий боевых судов. Соответственно, Германия имела право построить тяжелых крейсеров на 51 000 британских длинных тонн (Т).

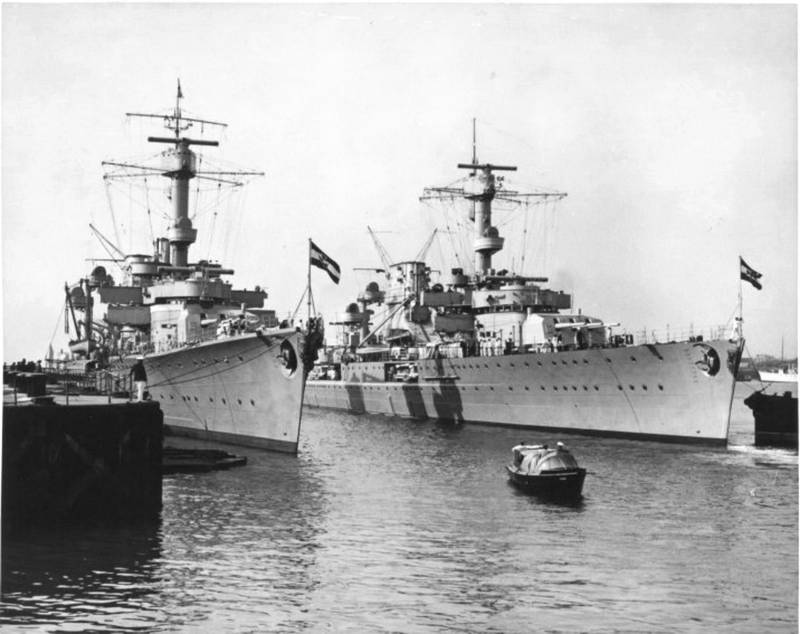

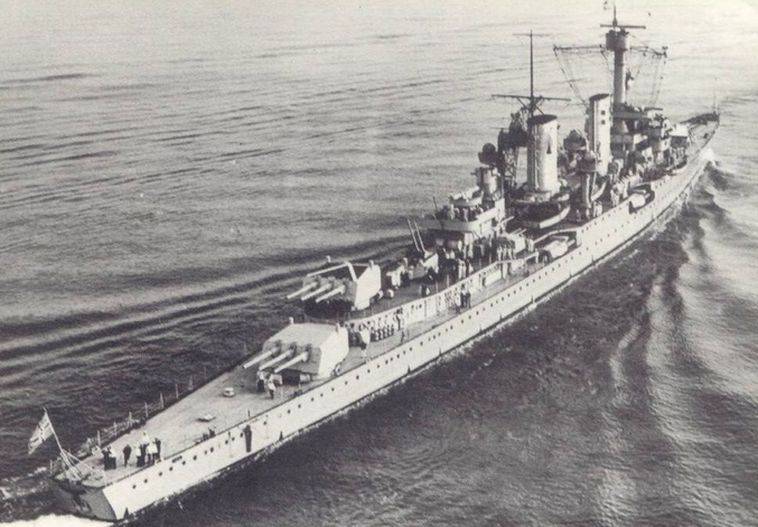

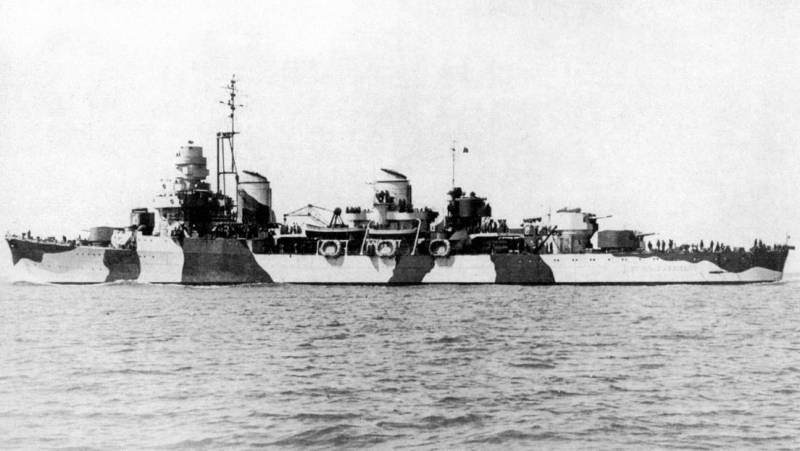

И сразу после денонсации Версаля состоялась закладка новых кораблей. Июль 1935 – «Блом унд Фосс» закладывает «Адмирала Хиппера». Август 1935 – «Дойче Верке» начинает строить «Блюхера». Апрель 1936 – «Крупп» закладывает «Принца Ойгена».

«Зейдлиц» и «Лютцов» были заложены в декабре и августе 1936 года фирмой «Дешимаг».

Названия кораблей, вообще-то, сухопутные, хотя полководцы Вальтер фон Зейдлиц, Адольф фон Лютцов, Гебхард Блюхер постоянно присутствовали в названиях кораблей кайзеровского флота. Особняком только «Принц Ойген» стоял, корабль назвали в честь австрийского полководца принца Евгения Савойского. Политический шаг, хотели показать австрийцам, что они такие же, как и немцы, общая история и все прочее.

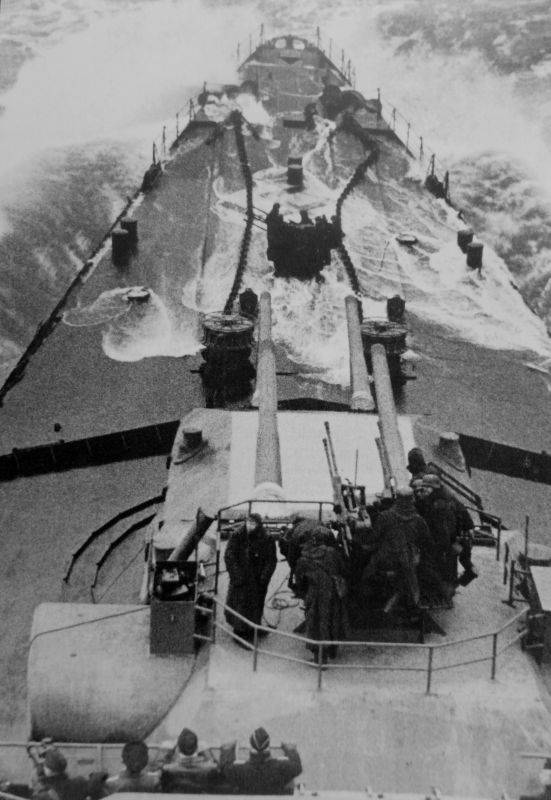

В конструкции кораблей, свойственной немецким корабелам, было много новинок. Например, наружная обшивка, которая крепилась сваркой, кроме тех зон, где ее роль играли броневые листы, которые соединялись по старинке, заклепками.

Было очень интересное устройство, которым отличались немецкие крейсера. Это пассивная система стабилизации качки. В трюме по бортам размещались две цистерны, которые содержали около 200 тонн обычной воды. Специальная гиросистема управляла переливанием воды из одной цистерны в другую, за счет чего должно было осуществляться выравнивание корабля при бортовой качке.

За счет этого бортовая качка корабля должна была уменьшаться, соответственно, точность стрельбы увеличиваться. Правда, сведений о реальной работе системы нет.

Принято считать, что помещения экипажа не отличались простором и уютом. Честно сказать – они были тесными и довольно неудобно расположенными. А когда во время войны численность экипажа увеличивалась за счет тех же расчетов зенитных установок, так и вообще все стало очень печально.

С другой стороны, изначально запланированная медчасть была просто роскошной, с хирургической операционной, стоматологическими и рентгеновским кабинетами.

Еще одним интересным решением стали крылья мостика – длинные и узкие раскладные конструкции, позволявшие улучшить наблюдение при маневрировании в условиях портов.

В открытом море и в бою крылья складывались.

Штурвала не было. Совсем. 2 кнопки у рулевого, которые соответствовали перекладке руля вправо и влево. А еще в рубке был… перископ! Но смотрел перископ не вверх, а вниз! Он позволял вахтенному офицеру рассматривать карту, находившуюся на штурманском столе этажом ниже.

На самом верху носовой надстройки, в башенноподобной части, размещалась рубка метеорологов. Немцы уделяли внимание прогнозам погоды, так что метеорологический пост был не пустыми словами. А чтобы корабельному метеорологу не пришлось долго добираться до поста, его каюту разместили рядом с рубкой.

Переходим к вооружению.

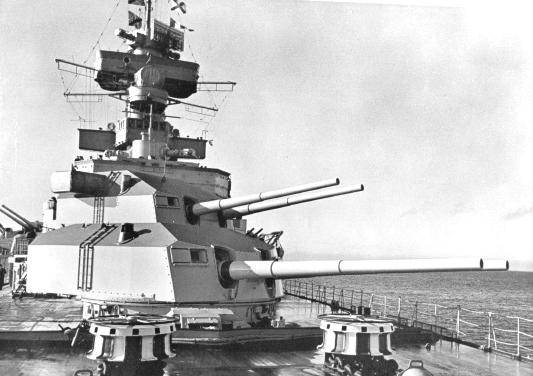

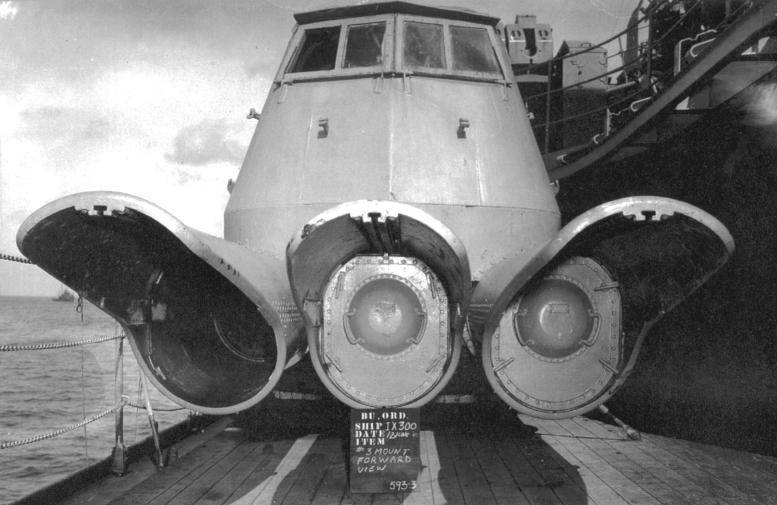

Главный калибр

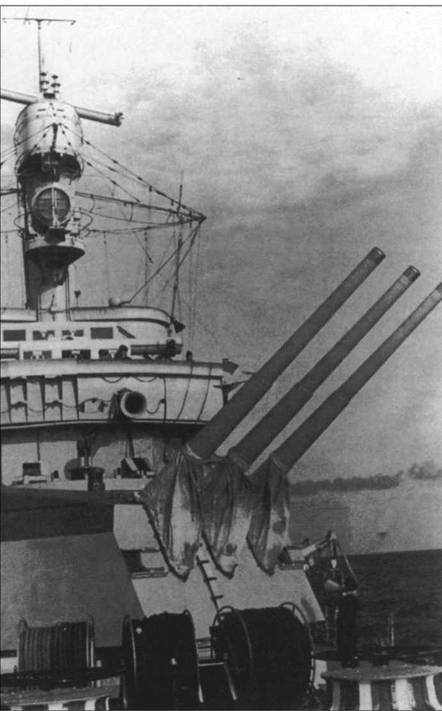

Восемь 203-мм орудий, расположенных в четырех двухорудийных башнях, по две в носу и в корме. Немцы считали такое расположение наиболее предпочтительным со всех точек зрения: достаточное минимальное количество снарядов в одном залпе (четыре), минимальные мертвые углы обстрела и равный огонь по носу и корме.

Довольно логично. А если учесть, что в распоряжении немцев просто не было трехорудийных башен для 203-мм орудий, то старая проверенная схема была вполне нормальна.

Башни легких крейсеров типа «К» не годились именно по причине того, что 203-мм орудия требовали большей прочности, а башни рейдеров типа «Дойчланд» под 283-мм орудия были несколько тяжелее, чем хотелось бы. И три башни крейсера точно «не потянули» бы.

Да, это не смотрелось внушительно, поскольку 8 стволов против 9 у французского «Алжира» или 10 у японского «Такао» или американской «Пенсаколы» — маловато. С другой стороны, 4 х 2 была очень распространенной схемой у британцев и итальянцев, и ничего, воевали.

Немецкие орудия наводились по горизонту электромоторами, вертикально — при помощи электрогидравлических приводов. Для заряжания орудия следовало установить под углом возвышения 3°, что снижало скорострельность на больших дистанциях из-за того, что опускание ствола в положение заряжания и последующий его подъем на нужный угол требовали времени.

Практическая скорострельность составляла около четырех выстрелов в минуту вместо первоначально предполагавшихся шести. Но и на британских крейсерах была та же проблема, потому скорострельность не превышала тех же 5 выстрелов в минуту.

Крупповским инженерам удалось найти золотую середину. С одной стороны – хорошая траектория и точность, с другой – ресурс ствола в 300 выстрелов.

Нормальный боезапас насчитывал 120 снарядов всех типов на орудие, хотя крейсера без особых проблем могли принимать и по 140, а всего погреба вмещали 1308 бронебойных, полубронебойных и фугасных, а также 40 осветительных, включенных в боекомплект только возвышенных башен.

Зенитное вооружение

Крейсера имели по 6 двухорудийных 105-мм установок С/31 (LC/31), что обеспечивало огонь из 6 стволов в любом секторе.

Установки универсалок тоже были весьма продвинутыми, если не сказать – уникальными для того времени. Они имели стабилизацию в трех плоскостях, такими установками не обладал ни один крейсер мира. Кроме того, если к этому добавить еще возможность дистанционного управления орудиями из постов управления артиллерийским огнем…

Были и минусы. Во-первых, электрификация башен, которая не очень хорошо относилась к соленой воде. Во-вторых, установки были открытыми, и расчеты не были защищены сверху от осколков и всего остального.

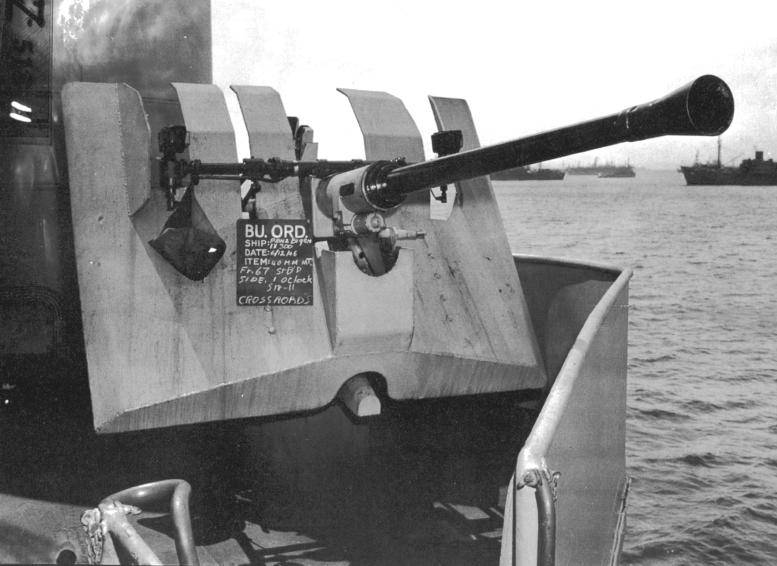

37-мм автоматические пушки модели SKC/30 размещались в одиночных и спаренных и тоже стабилизированных установках. Наличие гиростабилизации и ручное управление – это хороший шаг вперед от «Рейнметалла». Да, счетверенные «Виккерсы» британцев и «Бофорсы» обладали более высокой плотностью огня. Но немецкие пушки были более точные.

20-мм зенитные автоматы, пожалуй, были единственным слабым звеном. «Эрликоны» союзников были в два раза более скорострельны, чем «Рейнметалл», да еще немецкий автомат требовал 5 человек расчета против 2-3 у «Эрликона».

Торпедное вооружение

Вообще, на крейсерах того времени торпеды рассматривались как некое дополнительное вооружение, потому много аппаратов не устанавливали. В среднем 6-8, да и те зачастую снимали. Не берем здесь в рассмотрение японские крейсера, у японцев торпеды были вообще частью доктрины нападения.

Потому 12 торпедных аппаратов на тяжелом крейсере – это был явно перебор, поскольку стоит заметить, что немецкие 533-мм торпеды – это совсем не «Лонг лэнсы» 610-мм у японцев. Но так было сделано.

Радарное и гидролокационное оборудование

Здесь немецкие инженеры оторвались по полной программе. Две системы гидролокации, пассивная «NHG» — использовалась для навигационных целей. Вторая система, тоже пассивная, «GHG», применялась для обнаружения подводных лодок, хотя неоднократно с ее помощью обнаруживались и выпущенные по кораблю торпеды.

Далее. Активная система «S», аналог британского «асдика». Весьма эффективная система.

РЛС тоже были установлены, пусть и не сразу при постройке, а в 1940 году. Первыми получили FuMo 22 готовые на тот момент «Хиппер» и «Блюхер», «Блюхер» так и утонул с ней, а «Хиппер» во время модернизации 1941 года оснастили сразу двумя РЛС FuMG 40G.

«Принц Ойген» сразу получил два локатора типа FuМо 27, а в 1942 году еще и FuMo 26 на крышу главного дальномерного поста наверху носовой надстройки. К концу войны набор РЛС крейсера вообще был роскошен: еще один, модели FuMo 25, на специальной площадке позади грот-мачты, а также старый FuMo 23 на кормовом КДП. Кроме того, на нем имелся радиолокатор для наблюдения за воздухом Fu Мо 81 на верхушке фок-мачты.

Кроме того, крейсера оснащались и детекторами обнаружения облучения РЛС противника. Эти детекторы несли названия индонезийских островов. «Принц Ойген» имел пять устройств «Суматра» на фок-мачте, а потом получил систему обнаружения «Тимор». «Хиппер» также имел «Тимор». Оба крейсера оборудовались пассивными детекторами типа FuМВ Ant3 «Бали».

Вообще, пассивные детекторы для немецких кораблей, которые обычно оказывались в роли тех, на кого охотятся, то есть дичи, оказались очень полезными. Но к концу войны они уже не справлялись, поскольку у противника появилось слишком много РЛС с разными длинами волн.

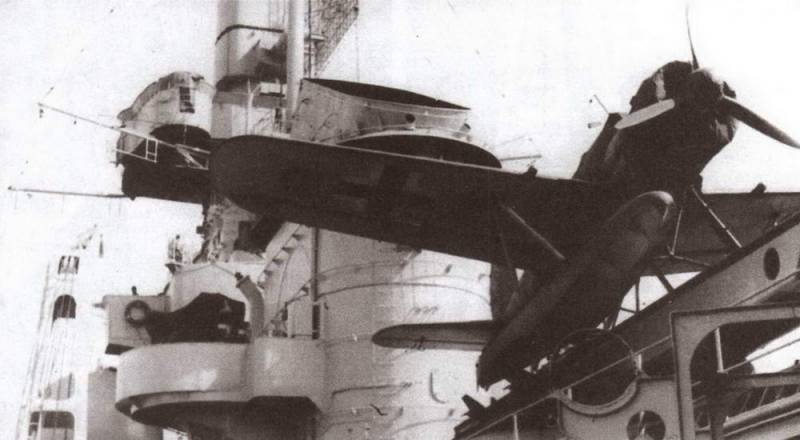

Авиаоборудование

Основным средством нерадарной разведки на крейсерах был гидросамолет «Арадо» Аг.196. Весьма приличный гидросамолет, с большой дальностью полета (1000 км) и хорошим вооружением (две 20-мм пушки и три 7,92-мм пулемета плюс две 50-кг бомбы).

«Хиппер» и «Блюхер» несли по 3 гидросамолета: два в одиночных ангарах и один — на катапульте. «Принц Ойген» мог нести до пяти самолетов (4 в ангаре и 1 на катапульте), так как на нем и последующих кораблях серии ангары были сдвоенными. Но полный авиакомплект принимался редко, обычно на кораблях этой серии имелось 2-3 гидросамолета.

Несмотря на моду отказываться от торпедного и авиационного вооружения в угоду средствам ПВО, крейсера сохранили свои «Арадо» до конца войны.

Боевое применение

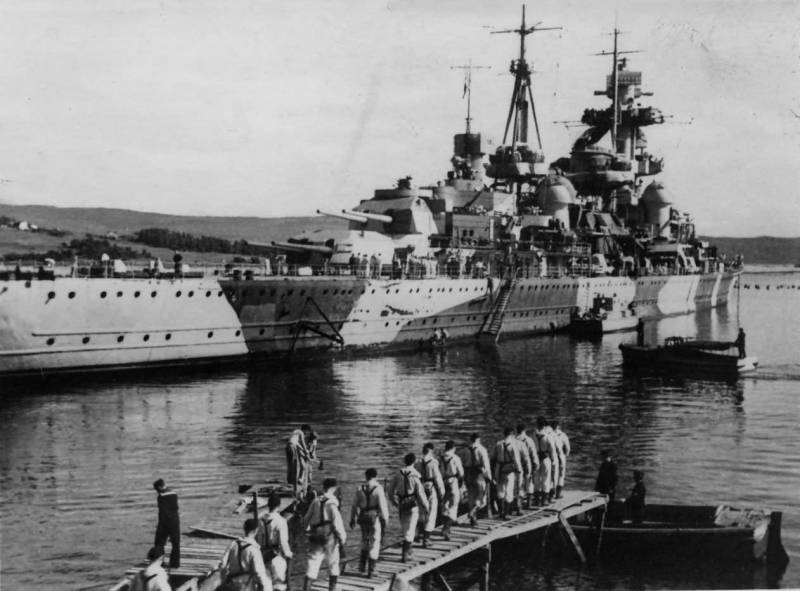

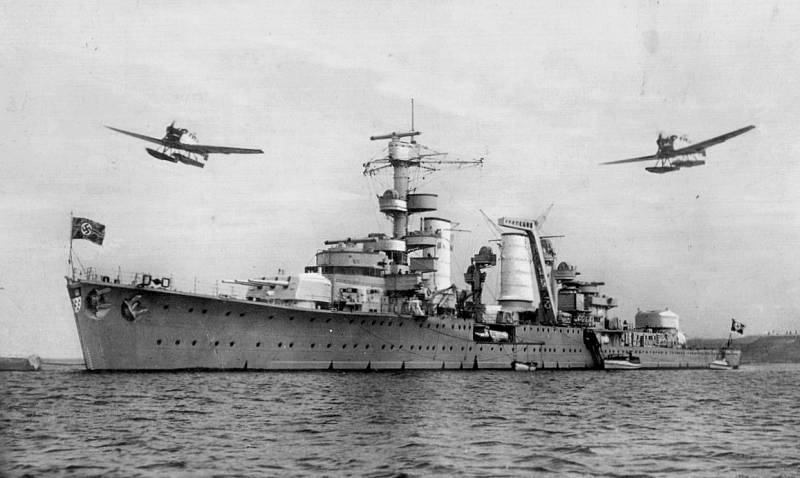

Боевое крещение «Хиппера» произошло 8 апреля 1940 года во время того, как крейсер вместе с кораблями соединения шел на захват Тронхейма. Британский эсминец «Глоуворм», отставший от своего отряда случайно нарвался на «Хиппер», не оставивший британцам никаких шансов.

Он выпустил все торпеды, правда, все прошли мимо. В итоге эсминец затонул вместе с почти всем экипажем, напоследок врезавшись в крейсер. «Хиппер» принял 500 тонн воды, но вполне остался на плаву.

После небольшого ремонта «Хиппер» поучаствовал во втором «морском» этапе Норвежской операции в начале июня. Утром 9 июня огнём 105-мм орудий «Хиппер» потопил британский вооружённый траулер «Джунипер» (530 т), а чуть позже военный транспорт «Орама» (19 840 брт).

С равными соперниками «Хиппер» сразился 25 декабря 1940 года недалеко от Азорских островов. Это было охранение конвоя WS.5A, один тяжёлый и два лёгких крейсера. Немцы умудрились не заметить охранения, в котором шел еще авианосец «Фьюриес», и обнаружили британцев только когда открыли огонь по транспортам.

В итоге «Хиппер» ушел, правда, изрядно расковыряв снарядами тяжелый крейсер «Бервик». Три часа спустя «Хиппер» встретил и потопил транспорт «Джамна». Не очень серьезный успех.

Зато в следующем походе крейсер за две недели рейдерства потопил 8 транспортов общей вместимостью 34 000 брт.

Следующий бой «Хиппера» состоялся только в 1942 году. Это был печальный для немцев «Новогодний бой» отряда адмирала Кумметца (в отряд входили крейсера «Хиппер» и «Лютцов» и шесть эсминцев) c конвоем JW-51B 31 декабря 1942 года.

В отвратительных погодных условиях и с вышедшим из строя радаром «Хиппер» сперва серьезно повредил эсминец «Онслоу», который вышел из боя. Далее немцы потопили тральщик «Брэмбл», приняв его за эсминец. Затем на дно был отправлен эсминец «Экейтес».

Но тут подошли два легких крейсера, «Шеффилд» и «Ямайка», и бой превратился в позорище, потому что британцы весьма неплохо отделали «Хиппер», который принял около 1000 тонн воды на малом ходу и вышел из боя, прикрывшись непогодой. «Лютцов» в бою фактически не участвовал, так что два легких крейсера по факту прогнали два немецких тяжелых крейсера и потопили эсминец «Дитрих Экольдт».

После этого «Хиппер» отправили в резерв, где он простоял два года. 1 января 1945 года крейсер был выведен из резерва, а 29 января направился в Киль, где 2 февраля был поставлен в сухой док. Но отремонтировать корабль не успели, потому что британцы разнесли его в клочья во время налета 3 мая 1945 года.

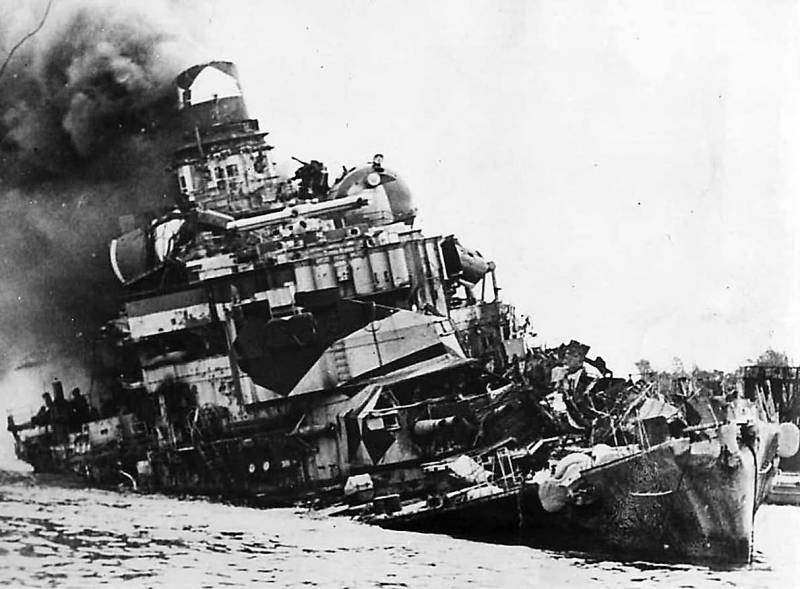

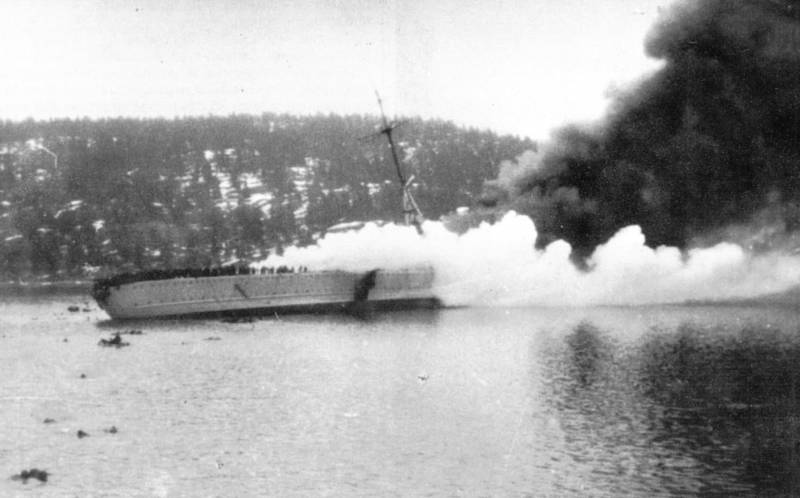

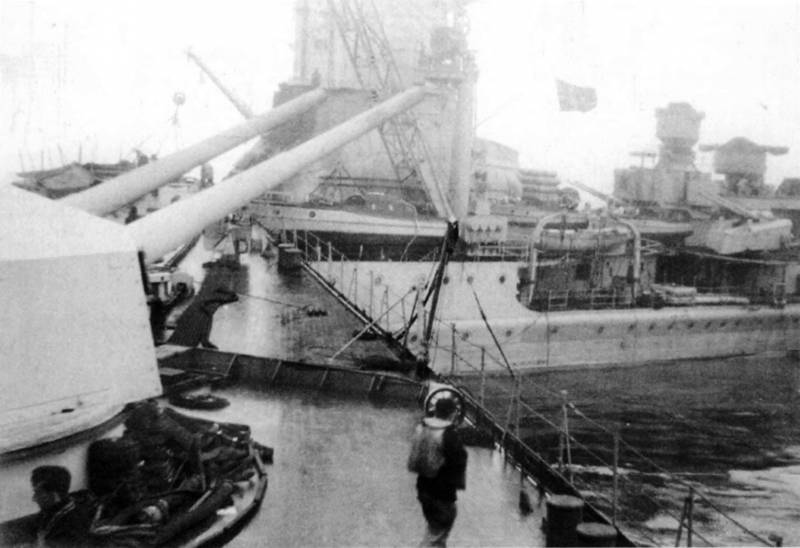

Корабль-неудачник. Погиб в первом же боевом столкновении, толком не нанеся противнику урона, при форсировании Осло-фьорда утром 9 апреля 1940 года.

Сперва два 280-мм снаряда с норвежской береговой батареи «Оскарборг», затем два десятка 150-мм снарядов с батареи «Копос», выпущенных в упор, а потом еще две 450-мм торпеды. На этом «Блюхер» закончился, когда от пожаров сдетонировал артиллерийский погреб.

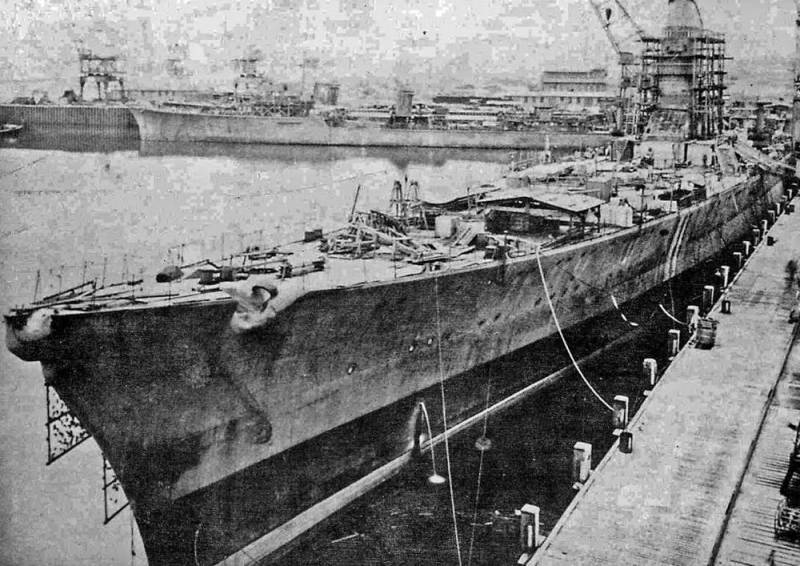

Строили неспешно. Хотели даже продать Советскому Союзу, благо мы были не прочь купить. Гитлер в 1939 году окончательно запретил продажу, и работы возобновились. К маю 1942 года крейсер был почти достроен, но к этому времени крупные надводные корабли Германии окончательно вышли из фавора у Гитлера, и работы были прекращены.

Кому пришла в голову лютая идея превратить законченный на 90% крейсер в авианосец, сказать сложно, но такая идея получила одобрение. Авианосец мог серьезно облегчить работу немецких рейдеров против конвоев, которые прикрывали авианосцы.

Было решено убрать артиллерию главного калибра, перестроить палубу и изменить конструкцию корпуса выше броневого пояса. Корабль должен был получить 5 спаренных 105-мм зениток, четыре 37-мм спарки и пять 20-мм «фирлингов». Предполагалось, что ангар будет вмещать 18 самолетов.

В итоге изуродованный крейсер простоял в Кенигсберге до 29 января 1945 года, когда его подорвали. После войны был поднят и разделан на металл.

Его история так и не началась, поскольку корабль был продан Советскому Союзу в недостроенном состоянии. История «Петропавловска» — это отдельная тема.

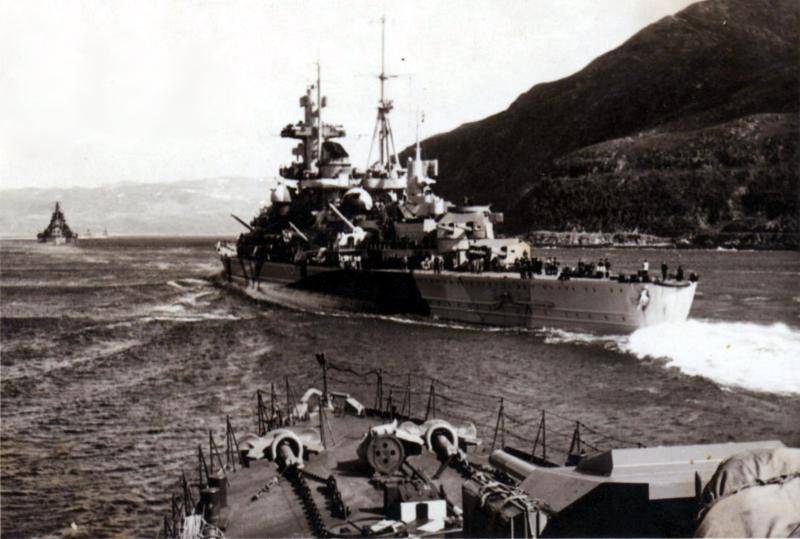

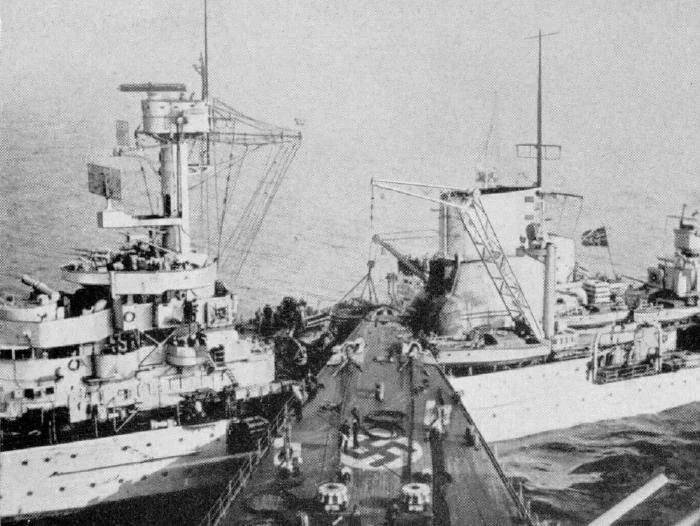

Первый нормальный бой крейсера состоялся утром 24 мая 1941 года в Датском проливе. Снаряды «Ойгена» попадали в «Худ», а потом в «Принца Уэльского».

12 февраля 1942 года «Ойген», прорываясь из Бреста в Германию, вывел из строя эсминец «Уорчестер».

23 февраля на подходе к Тронхейму «Ойген» получил торпеду от британской подводной лодки «Трайдент». До конца 1942 года корабль ремонтировался в Киле, а потом так и воевал на Балтике, обстреливая советские войска на суше. Крейсер выпустил большое количество снарядов (около 900), но самое интересное было впереди.

Возвращаясь на базу для пополнения припасов, «Ойген» в тумане протаранил только что вышедший из ремонта лёгкий крейсер «Лейпциг», который вышел из строя до конца войны. Сам «Ойген» ремонтировался до середины ноября. Затем крейсер снова обстреливал советские войска до израсходования боекомплекта.

Далее крейсер достался американцам, которые отвели его на атолл Кваджалейн, где «Ойген» принял участие в испытании трех атомных зарядов.

Что можно сказать в итоге?

В итоге немцами была сделана серьезная заявка на отличный корабль. Но можно с уверенностью сказать, что шедевра не вышло.

Бронирование оказалось совершенно неудовлетворительным. Американские, итальянские, французские корабли – все были лучше бронированы. Опасность для «Хипперов» представляли даже легкие крейсера со 152-мм орудиями.

Силовая установка не обеспечивала высоких качеств, мореходность можно признать удовлетворительной, но не более того.

Да, системы управления огнем не имели себе равных. Они были просто великолепны. Полное дублирование КДП и вычислительных центров главного и зенитного калибра и их оснащение оптикой и аппаратурой высокого класса давало «Хипперам» огромное преимущество перед одноклассниками.

Но вот самолеты, 12 торпедных аппаратов, запасные торпеды и все прочее оснащение просто были бесполезным грузом, который толком не использовался ни разу.

Источники:

Кофман В. Л. Тяжелые крейсера типа «Адмирал Хиппер».

Кофман В. Л. Принцы Кригсмарине. Тяжёлые крейсера Третьего рейха.

Если по справедливости, то легкие крейсера типа «К» сделали все, что могли, для выполнения поставленных задач. Другой вопрос, что могли они чуть больше, чем ничего.

Но – как всегда, по порядку.

Вот крейсер, который стал причиной постройки кораблей нового типа. Уже тогда, когда он был построен, в 1925 году, немецким флотским командирам стало понятно, что крейсер «не торт» и устарел еще на стапеле. Единственное, чем более-менее обладал корабль, это скорость. Все остальное нуждалось в улучшениях. В особенности вооружение и бронирование.

И пока достраивался «Эмден», кстати, первый крупный немецкий корабль послевоенного периода, конструкторов посадили за разработку крейсера, который должен будет заменить «Эмден». Более быстрый, более сильный и вообще. Главное – не выходя за ограничение в 6 000 тонн, которое действовало для Германии по условиям Версальского договора.

Понятно, что чудес не бывает, а потому чем-то да придется жертвовать.

Но немцы не были бы немцами, если бы не проявили чудеса в плане инженерных решений. Понятно, что единственным действием, которое позволяло бы решить все проблемы, стало бы наплевательство на условия Версальского договора и постройка корабля в условиях отсутствия ограничений по тоннажу. Однако такого пока Германии никто сделать бы не позволил (1925 год – не 1933-й), пришлось выкручиваться как умели.

А сумели немцы много.

Во-первых, «слегка» завысили-таки тоннаж корабля. На чуть-чуть, до 6 750 метрических тонн.

Во-вторых, в жертву принесли дальность плавания. 7 300 миль на крейсерском ходу в 17 узлов – это в сравнении с британскими легкими крейсерами, запросто выдававшими вдвое большую дальность, выглядело не очень весомо.

Однако немецкие конструкторы смогли предложить весьма интересный ход для увеличения дальности плавания: между валами гребных винтов они сумели разместить два дизеля экономического хода.

Оригинально, но не очень действенно. Под дизелями корабль развивал всего 10,5 узлов. Кроме того, крейсер мог идти или на дизелях, или на котлах. Плюс существовала потребность в двух видах топлива: нефть для котлов и соляр для дизелей. Увы, но дизеля на тяжелой нефти не работают, равно как котлам солярка тоже не по вкусу.

Потому дальность плавания под дизелями с полной заправкой в 18 000 миль осталось теоретическим параметром. Это если все емкости залить соляром. Но это тоже не решение, согласитесь. Все-таки крейсер, а не сухогруз. Тем более что догнать корабль на такой скорости мог бы любой, даже британский линкор. Нормальной считалась заправка из 1200 т нефти и 150 т соляра.

Но о том, насколько это было удобно и безопасно, мы поговорим в материале про «Лейпциг».

Тем не менее, в 1926 году был заключен контракт на постройку трех легких крейсеров, которые были построены и при спуске получили имена «Кенигсберг» (апрель 1929), «Карлсруэ» (ноябрь 1929) и «Кельн» (январь 1930).

Корабли получились совершенно идентичными в плане размеров. Длина 174 метра, ширина 16,8 м, осадка при стандартном водоизмещении — 5,4 м, при полном — 6,3 м.

Силовая установка выглядела оригинально, но не впечатляла. По сравнению с легкими итальянскими крейсерами так и вообще скромно все смотрелось. Основная установка состояла из шести нефтяных котлов и турбозубчатых агрегатов общей мощностью 68 200 л.с. и позволяла кораблю развивать скорость до 32 узлов.

Вспомогательная установка состояла из двух 10-цилиндровых дизелей фирмы MAN суммарной мощностью 1 800 л.с. Под дизелями крейсера могли разогнаться до скорости 10,5 узлов.

Здесь можно провести аналогию с итальянскими крейсерами «Кондотьери» первых серий. То есть брони не было.

Главный пояс корабля был толщиной 50 мм плюс накладки на него толщиной до 20 мм в лучшем случае давали 70 мм. Палуба имела толщину 20 мм, над местами размещения боезапаса еще было дополнительное бронирование в 20 мм.

В целом бронирование можно было назвать противоосколочным, не более того.

Экипаж крейсера типа «К» в мирное время состоял из 514 человек: 21 офицер и 493 нижних чина. Естественно, в военное время численность экипажа увеличивалась и на «Кельне» в 1945 году достигла 850 человек.

Главный калибр представляли новые орудия калибром 150 мм с длиной ствола в 65 калибров. Орудия стреляли снарядами массой 45,5 кг с начальной скоростью 960 м/с на максимальную дальность 14 морских миль (26 км), скорострельность — 6-8 выстрелов в минуту.

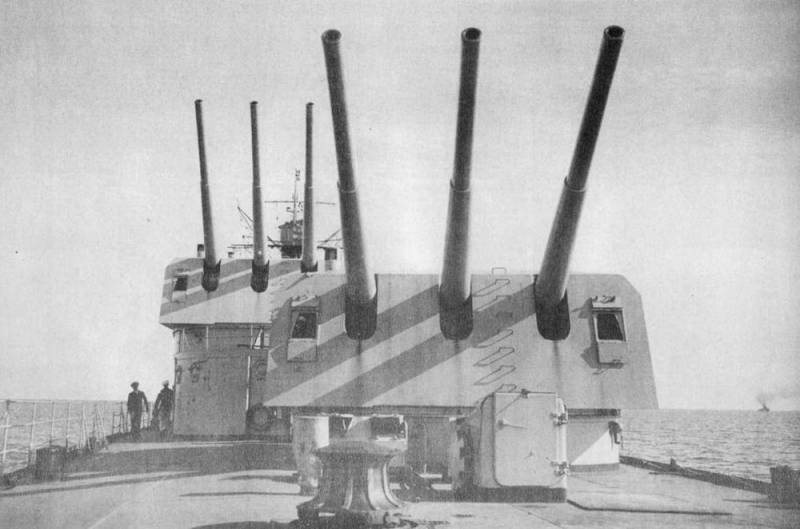

Орудия размещались в трех трехорудийных башнях весьма странным образом. Две башни находились в корме и одна в носу. Это оправдывалось тем, что на крейсер возлагались функции легкого корабля разведки, потому бой предполагалось вести на ретираде.

Кормовые орудийные башни были установлены не в линию, для улучшения секторов обстрела вперед первая кормовая башня была несколько смещена к левому борту, а вторая — к правому.

Спорная конструкция. Для того чтобы вести огонь по курсу вперед из кормовой башни, приходилось доворачивать корабль. А если учесть, что на максимальный угол башню не поворачивали, чтобы не зацепить надстройки, то по-хорошему, для курсовой стрельбы можно было использовать только носовую башню.

Не самый сильный залп, согласитесь.

Вспомогательная артиллерия была даже слабее, чем у «Эмдена». Там хотя бы три 105-мм орудия были и две зенитки 88-мм. На крейсерах типа «К» для начала вообще решили обойтись двумя орудиями 88-мм на все случаи жизни.

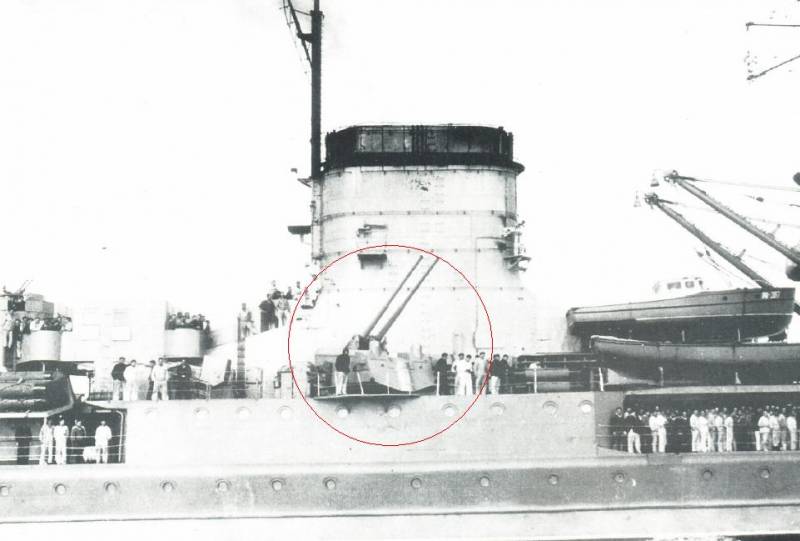

Правда, в 30-х годах было принято решение об усилении универсальной артиллерии. И на корабли установили по три спаренных установки с орудиями 88-мм. Первая спаренная 88-мм установка устанавливалась впереди башни «В» главного калибра, две другие — на платформах справа и слева от кормовой надстройки.

В 1934-35 годах в ходе модернизаций крейсера получили 4 спаренных 37-мм зенитных установки и 8 одиночных 20-мм зенитных автоматов. А конец войны «Кельна» встретил, имея 10 автоматических пушек 37 мм, 18 зенитных автоматов 20 мм и 4 «Бофорса» 40 мм.

Торпедному вооружению мог позавидовать любой эсминец. 4 трехтрубных торпедных аппарата сперва калибром 500 мм, а потом 533 мм. На всех крейсерах была возможность приема на борт 120 мин заграждения и оборудование для их постановки.

Управление огнем артиллерии главного калибра велось с помощью трех оптических дальномеров с базой по 6 м. Но крейсеры стали испытательным полигоном для первых немецких РЛС. На «Кельн» в 1935 году установили поисковую РЛС GEMA, работавшую на волне длиной 50 см. Эксперименты с РЛС в целом признали успешными, однако сама станция не отличалась высокой надежности в работе, а потому РЛС с корабля демонтировали.

На «Кенигсберг» в 1938 году установили РЛС Seetakt. И снова эксперимент был признан удачным, если бы не надежность радара. РЛС тоже была демонтирована.

Вторая попытка с «Кельном» в плане РЛС была осуществлена в 1941 году. На этот раз установили РЛС FuMO-21, с которой корабль прослужил всю войну.

«Кенигсберг»

Боевое крещение получил 3-30 сентября 1939 г. при проведении операции «Вествалл», во время которой корабли Кригсмарине осуществили минирование Северного моря.

12–13 ноября 1939 г. обеспечивал минирование устья Темзы совместно с легким крейсером «Нюрнберг».

В начале апреля 1940 г. принял участие в операции «Везерюбунг» (вторжение в Норвегию) вместе с крейсером «Кельн».

9 апреля 1940 г., имея на борту 750 человек десанта, успешно осуществил их высадку в районе Бергена. При отходе попал под огонь 210-мм береговых батарей норвежцев и получил три прямых попадания. Так как броня крейсера не была рассчитана на попадание снарядов такого калибра, то снаряды, попавшие в котельное отделение, вызвали затопление, погасили котлы, и корабль лишился хода. Кроме того, вышла из строя корабельная электростанция, рулевое управление и система управления огнем. Всего три снаряда, пусть и крупного калибра.

Командование поставило крейсер в док порта Бергена для ремонта, где 10 апреля 1940 года две эскадрильи бомбардировщиков «Скьюа» добились трех прямых попаданий в крейсер и трех попаданий рядом с бортом.

В итоге обшивка корабля не выдержала, крейсер принял большое количество воды, и, перевернувшись вверх килем, затонул.

В 1942 году был поднят, но до транспортировки в Германию дело не дошло, а потому был утилизирован норвежцами в 1945 году.

«Карлсруэ»

Боевая карьера этого корабля, мягко говоря, не сложилась. В отличие от предшественника с таким же именем.

В 19 часов этого же дня «Карлсруэ» вышел в море в сопровождении трёх миноносцев, направляясь обратно в Германию. Корабль шёл со скоростью 21 узел, выполняя противолодочный зигзаг. Британская подводная лодка «Труант» атаковала крейсер, дав залп из 10 торпедных аппаратов.

В крейсер попала только одна торпеда, но очень удачно, с точки зрения британцев, — разворотив корму. Экипаж перебрался на корабли эскорта, а миноносец «Грайф» добил крейсер двумя торпедами.

В цель попала только одна торпеда, но повреждения были настолько серьёзными, что экипаж перебрался на миноносцы «Лухс» и «Зееадлер». Последним корабль покинул командир, после чего миноносец «Грейф» выстрелил две торпеды в повреждённый корабль.

«Кельн»

Боевую службу начала вместе с «Кенигсбергом» постановкой мин 3-30 сентября 1939 г.

В октябре-ноябре 1939 года эскортировал линкоры «Гнейзенау» и «Шарнхорст» в Северном море к побережью Норвегии.

В апреле 1940 года высаживал десант в Бергене вместе с «Кенигсбергом», но повреждений, в отличие от систершипа, не получил.

В сентябре 1941 года был переведен на Балтику с целью помешать советскому флоту уйти в нейтральную Швецию. Поддерживал десантные операции немецких войск на Моонзундские острова, обстреливал советские позиции на мысе Ристна острова Хийумаа.

6 августа 1942 г. был переведен в Норвегию, в Нарвик, на смену броненосцу «Лютцов». Вместе с тяжелыми крейсерами «Адмирал Шеер» и «Адмирал Хиппер» составил отряд, который должен был атаковать северные конвои, но операции были отменены.

В 1943 году переведен на Балтику, выведен из состава флота, использовался в качестве учебного корабля.

Последнее боевое задание выполнил в октябре 1944 г., выставив 90 мин в проливе Скагеррак.

30 марта 1945 г. потоплен американской авиацией в Вильгельмсхафене, сел на грунт, полностью не погрузился.

В апреле 1945 года башни главного калибра «В» и «С» две ночи вели огонь по наступающим британским войскам. Снаряды и электроэнергия подавались с берега.

В целом сказать, что крейсера типа «К» были полезными кораблями, нельзя. Практика показала, что применять эти корабли на Севере нельзя из-за переоблегченного сварного корпуса, отбиться от самолетов с таким скромным по первому времени зенитным вооружением крейсера тоже были не в состоянии, не очень высокая скорость – все сложилось в одно. Неудачная на 100% карьера.

Единственное, на что оказались способны крейсера типа «К», — это выполнение роли вооруженного и быстроходного десантного транспорта при операции в Норвегии. Да и то потеря двух крейсеров из трех – это не показатель успешности.

В общем, сама идея постройки таких своеобразных кораблей оказалась не очень. Однако немцы не угомонились и начали работы по совершенствованию своих легких крейсеров.

Тип «Е»: «Лейпциг» и «Нюрнберг»

Это своеобразная «работа над ошибками», то есть попытка хоть как-то улучшить характеристики крейсеров, особенно в плане живучести и скорости.

Два этих корабля очень сильно отличались от типа «К», с одной стороны, и унаследовали почти все недочеты предшественников — с другой.

Внешние отличия: одна дымовая труба вместо двух и более прямой форштевень «атлантического» типа. Ну и корпуса кораблей стали немного длиннее, 181 метр против 174. Стандартное водоизмещение — 7291 т, полное — 9829 т, осадка при стандартном водоизмещении — 5,05 м, при полном — 5,59 м.

Главное отличие находилось внутри. Несколько иная силовая установка, несколько иная компоновка. Добавился третий винт, который крутили два семицилиндровых двухтактных дизеля от MAN общей мощностью 12 600 л.с.

Идея была неплоха, основной ход под турбинами на двух винтах, экономичный на дизелях на отдельном винте. В теории. На практике же момент перехода с дизелей на турбины все равно на некоторое время лишал корабль хода и затруднял управление. Оказалось, очень непросто «подхватить» турбинами скорость на дизелях. В итоге очень часто корабли в такой момент вообще лишались хода, что в итоге вылилось в ЧП.

Но в целом такая комбинированная установка оказалась весьма полезной. Когда в 1939 году «Лейпциг» получил британскую торпеду именно в район котельного отделения и машины встали (левая понятно по какой причине, а правая из-за общего падения давления пара), то срочно запущенные дизели позволили развить скорость в 15 узлов и покинуть опасный район. Но средняя скорость на дизелях все равно была около 10 узлов. То есть недостаточно.

Ну и эпиком истории с комбинированной установкой стало происшествие ночью с 14 на 15 октября 1944 года. Случай известный, когда тяжелый крейсер «Принц Ойген», возвращаясь из-под Клайпеды, где он обстреливал советские войска, протаранил «Лейпциг», который шел в пролив Скагеррак для постановки мин. Дело было ночью, в туман, почему молчали посты РЛС обеих кораблей, сложно сказать, но «Ойген» на всем ходу врезался в «Лейпциг», который… стоял, переключая главный редуктор от дизелей к турбинам!

Самостоятельно корабли расцепиться не смогли, так всю ночь и проплавали вместе буквой «Т». К утру из Данцига прибыли буксиры. Только с их помощью удалось расцепиться.

«Лейпциг» дотащили на тросе до Готенсхафена, там наспех залатали повреждения и дальше ремонтировать не стали. Крейсер превратили в самоходную плавучую батарею, поскольку на дизелях он все еще мог давать свои 8-10 узлов.

Боевое применение крейсера «Лейпциг»

Первое применение – 3-30 сентября 1939 г., операция «Вествалл», постановка минных заграждений в Северном море.

7 ноября 1939 г. «Лейпциг» столкнулся с учебным кораблем «Бремзе». Повреждения были средней тяжести, но уже тогда стало ясно, что планида у корабля та еще.

В ноябре-декабре 1939 года обеспечивал постановку мин в устье реки Хамбер, ходил в свите линкоров «Шарнхорст» и «Гнейзенау», ставил мины в районе Ньюкасла. После постановки мин получил торпеду от британской лодки «Сэмоун», но благополучно дошел до базы.

9 июля 1946 г. затоплен в Скагерраке.

«Нюрнберг»

«Нюрнберг»… «Нюрнберг» вообще равнять с всеми предыдущими не очень логично. По факту «Нюрнберг» был намного крупнее всех предшественников, приблизительно на 10% по размерам и водоизмещению. Собственно, это и не удивительно, поскольку построен «Нюрнберг» был в 1934 году, на пять лет позже «Лейпцига».

Однако увеличение размеров и водоизмещения совершенно не сказалось на живучести или еще каких-либо характеристиках. Увы. Полная длина «Нюрнберга» — 181,3 м, ширина — 16,4 м, осадка при стандартном водоизмещении — 4,75 м, при полном — 5,79 м. Стандартное водоизмещение — 7882 и полное — 9965 т.

Силовая установка тоже отличалась от того же «Лейпцига». Котлы были те же, ТЗА от «Дойче Верке», а вот дизельная группа состояла из четырех 7-цилиндровых дизелей М-7 фирмы MAN мощностью 3100 л.с. Под дизелями крейсер развивал скорость полного хода в 16,5 узлов.

Бронирование было разочаровательно идентично бронированию типа «К», без каких-либо улучшений.

Вооружение тоже было абсолютно идентично крейсерам типа «К», единственное отличие состояло в том, что размещение башен было такое же, как на крейсерах типа «К», но кормовые башни расположены строго на продольной оси, без смещения от центровой оси.

Вспомогательная артиллерия состояла из тех же 88-мм орудий в трех спаренных установках, малокалиберная зенитная артиллерия состояла из автоматических пушек 37 мм и 20 мм.

Радары. Здесь было интереснее, чем на Типе «К». На «Нюрнберге» в конце 1941 г. был установлен радиолокатор FuMO-21. В 1943 году его заменили на FuMO-22, антенну которого смонтировали на платформе фок-мачты. В верхней части носовой надстройки была смонтирована антенна РЛС управления огнем 37-мм зенитных орудий, а по периметру надстройки были установлены антенны системы предупреждении FuMB-1, которая предупреждала об облучении локаторами противника. В конце 1944 г. на крейсер был смонтирован радиолокатор обнаружения воздушных целей FuMO-63.

Боевая карьера крейсера «Нюрнберг»

В ноябре-декабре 1939 г. обеспечивал минные постановки в эстуарии Темзы, в районе Ньюкасла, получил повреждение торпедой в носовую часть от британской подводной лодки «Сэлмоун».

С августа 1940 г. по ноябрь 1942 г. выполнял различные задания на Балтике. В ноябре 1942-апреле 1943 года находился в Нарвике, в группе «Тирпитца». В мае 1943 переведен обратно на Балтику. В январе 1945 года выставил минное заграждение в Скагерраке, переведен в Копенгаген, где и был захвачен британцами в мае 1945 года.

5 ноября 1945 г. передан согласно репарациям представителям Советского Союза, переименован в крейсер «Адмирал Макаров». В 1946 году введен в состав Балтийского флота, использовался в качестве учебного корабля.

В 1959 году исключён из списков флота и в 1961 году разделан на металл.

В целом сложно адекватно оценить весь проект. Постройка «Лейпцига» началась раньше, чем крейсера типа «К» вступили в строй. Но уже тогда стало понятно, что крейсера сильно так себе. Зачем надо было все-таки закладывать «Лейпциг» и «Нюрнберг», сказать сложно. Возможно, просто подковерные игры за бюджет. Возможно, что-то еще.

К моменту закладки «Нюрнберга» все недостатки К-крейсеров стали очевидными. А уж то, что крейсера типа «К» невозможно было применять для крейсерских операций – это вообще не вызывало никаких сомнений ни в плане мореходности, ни бронирования, ни вооружения.

Единственное, чем можно было оправдать массовую постройку таких спорных кораблей, – это то, что они были лучше «Эмдена», а лучше них ничего не было вообще.

Стоило бы подождать и построить что-то более существенное, например, взять проект «Адмирала Хиппера» и просто уменьшить его.

Но в руководстве флота (а может, и выше) ждать не захотели, потому построили пять весьма спорных кораблей.

И неудивительно, что все немецкие легкие крейсера оказались малопригодными для использования в северных водах из-за откровенно слабого корпуса, а небольшая дальность плавания не позволяла посылать корабли на рейдерские операции.

И корабли закономерно оказались совершенно не живучими в бою. С этим нельзя не согласиться, потому что три 210-мм снаряда или одна британская (не самая мощная точно) торпеда – это не фатальное повреждение. Тем не менее…

Остается только констатировать, что проект крейсеров типа «К» содержал в себе огромное количество недоработок и недостатков. И даже при доработке в «Лейпциге» и «Нюрнберге» избавиться от них не получилось.

Немецкие крейсера потеряли самое главное – свою живучесть, которая была предметом зависти британцев в Первой мировой войне.

В общем, лучше бы использовали металл для строительства танков Гудериану, Венку и Роммелю. Честное слово, пользы было бы больше. Шесть легких крейсеров (включая «Эмден») не смогли оказать даже малейшего воздействия на ситуацию на море, а поглотили столько ресурсов, что не пожалеть об этом просто невозможно.