Первый американский автомобиль машина амфибия оливера эванса

Автомобили — амфибии.

Автомобили — амфибии зародились в одно и тоже время с привычными нам автомобилями, но занять высоких позиций в плане интереса, и удобств, не смогли.

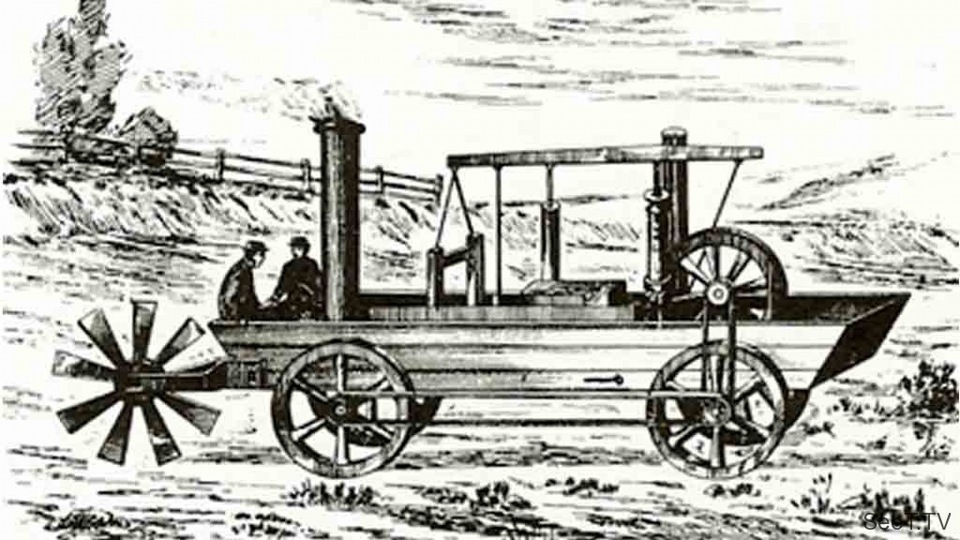

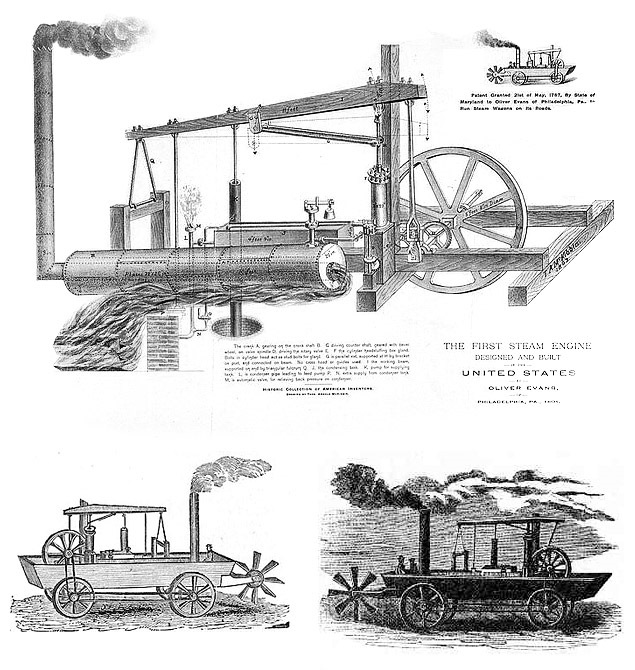

Первым, автомобиль амфибию изобрел Оливер Эванс. Это с трудом можно назвать автомобилем, но раз он и ездит, и плавает, назовем его первой амфибией. Он был на паровом двигателе. Оливер проехал по улицам Филадельфии на названом им «Orukter Amphibolos». На самом деле, это был 17-и тонный экскаватор, созданный для углубления корабельного дока на реке Делавэр. Но доставить его до самого дока было возможно только своим ходом, именно для этого были поставлены колеса. Вот так Оливер Эванс сам не осознавая первым создал автомобиль — амфибию. Это трудно назвать автомобилем, но первое, у него есть двигатель (паровой), второе, у него есть колеса, и наконец третье, он умеет плавать. Поэтому так и быть, с натяжкой, назовем его автомобилем. Я думаю написать отдельную статью про этого изобретателя, он сделал очень много интересных вещей. В 1807 году он создал Ravailler(тоже автомобиль), ни картинок, ни информации, в интернете я ни на каком языке к сожалению не нашел.

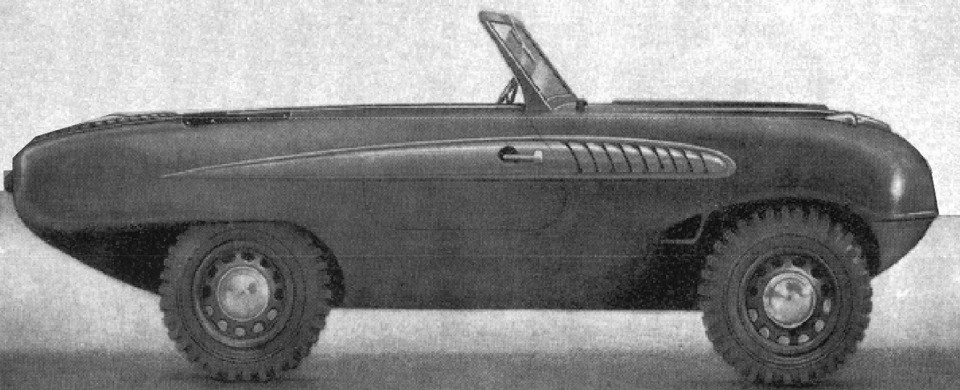

Переметнемся уже в XX век, неожиданно!) Мне показался очень интересным автомобиль «рeugeot», где то пишут что это концепт кар завода, где то что в то время «рeugeot» отдельно продавали двигатели и шасси и это работа какого то ателье. Концепт кар, ателье, не важно, автомобиль всё равно очень интересно выглядит! К сожалению информации опять же немного.

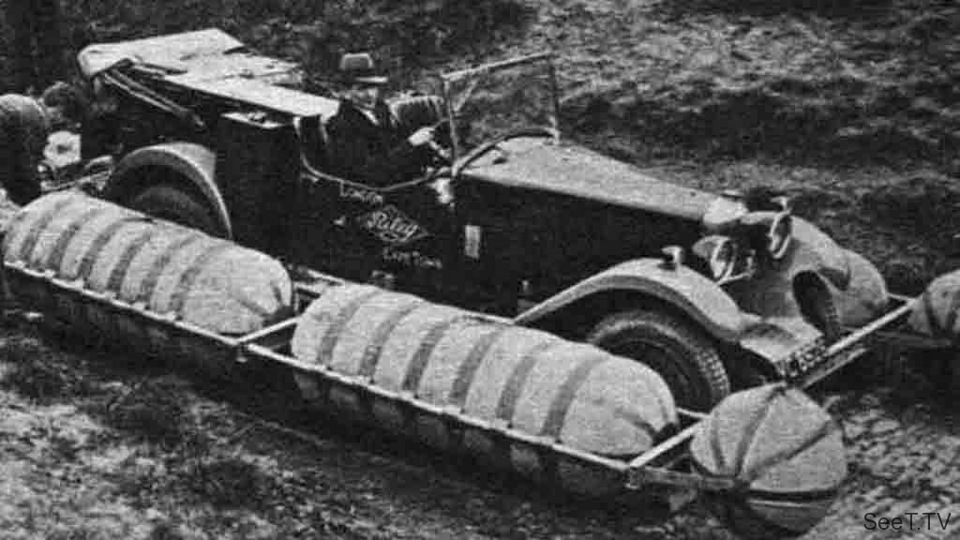

В 1931 году, в экспедиции по Африке, путешественники приделали к автомобилю по бокам понтоны что бы переплывать через реки. И это было довольно мудрый шаг, т.к. такие конструкции используются и в наше время.

В Германии в 30-ых годах было сделано ещё несколько попыток создать автомобиль-амфибию. В начале войны стало предприниматься всё больше и больше попыток. Компания «Trippel» стала сотрудничать с Гитлером и производила по двадцать «Trippel SG» в год.

В 30-ые годы были изобретены шрусы, и с ними начали экспериментировать. Одним из амфибий стал «MC-139», детище Голландии. Автомобиль был полностью симметричен, все колеса поворачивались. Двигатель располагался посередине.На суше автомобиль мог развивать скорость в 30 км/ч, в воде 8 км/ч. Автомобиль тестировался голландской армией в 1940 году, и он всем нравился, но из за приближения фашистов был уничтожен дабы не попасть к ним в руки.

Немцы не очень расстроились тому что не смогли захватить «MC-139» и за короткий срок сделали свой «Volkswagen Type 166 Schwimmwagen». Автомобиль был разработан конструкторским бюро под руководством «Porshe», частично собирался на заводе «Bugatti», был создан с использованием запчастей Volkswagen Beetle. Полная солянка. Тем не менее было произведено около тысячи автомобилей, по сей день он является довольно известным.

В СССР так же создавались автомобили амфибии. Русские умельцы в общей сложности я думаю создали несколько сотен автомобилей. В 1959 году в НАМИ был создан «НАМИ-049 «Огонек»» со стекло-пластиковым кузовом, постоянным полным приводом, и блокируемым дифференциалом заднего моста. Испытания автомобиль не прошел, слишком слабый двигатель, слишком мягкий кузов.

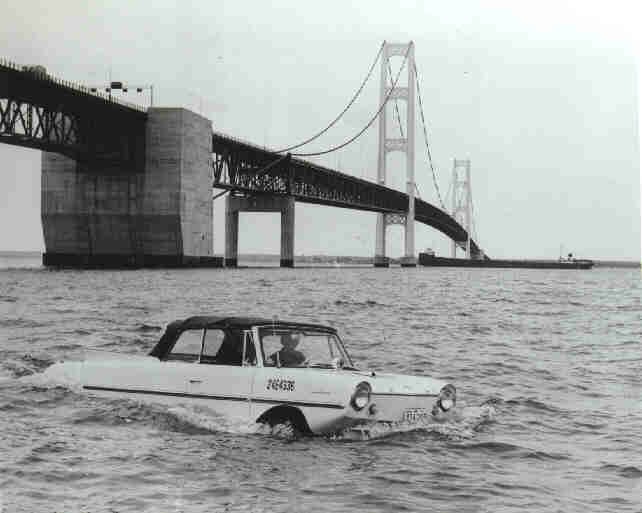

Первой серийным автомобилем амфибией стал немецкий «Amphicar». Он выпускался небольшими партиями. Он мог развивать 113 км/ч по суше и 11 км/ч по воде. Почти все автомобили были проданы в США (автомобиль для него и создавался). Всего начинаю с 1961 и заканчивая 1968 годом было продано около 4000 тысяч автомобилей. Цена автомобиля составляла 2800-3000 тысяч долларов в зависимости от комплектации. Американцев не устраивал маленький размер, а для Европы это был слишком американский автомобиль.

В конце 70-ых в СССР были сделаны автомобили ВАЗ 2122 «Река» и УАЗ 3907 «Ягуар». Если бы автомобили пошли в серию, то думается мне получили широкую популярность у охотников, рыболовов и т.д. Оба автомобиля не пошли в серию из за недостатков в финансирование. УАЗ имел лебедку с приводом от КПП, винты с коробкой отбора мощности. Успешно прошел испытания. Но не судьба

Если вы все прочитали. Огромное спасибо. На статью потратил очень много сил и времени. Надеюсь вам понравилось.

Интервью с Оливером Эвансом

Оливер Эванс и его амфибия

«Настанет время, когда дилижансы на паровой тяге будут возить людей из города в город почти со скоростью летящей птицы, то есть пятнадцать или двадцать миль в час».

Годы жизни: 13 сентября 1755 года — 15 апреля 1819 года.

Место рождения/смерти: Ньюпорт, Делавер/Питсбург.

Изобретение: Автомобиль-амфибия «Орактор Амфиболос» (англ. «Oruktor Amphibolos»).

Оливер Эванс (англ. Oliver Evans) — американский инженер-конструктор, изобретатель многих крупных усовершенствований в паровых машинах, прядильном и мельничном деле, бизнесмен. Эванс считается в Соединённых Штатах Америки пионером в области разработки паровых машин высокого давления. Эвансу принадлежит первый патент на автомобиль в Соединённых Штатах, изобретённый в 1789 году. Для его получения Оливер Эванс продемонстрировал первую успешную самоходную машину, которая была не только первым автомобилем в США, но также и первой машиной-амфибией, так как была способна путешествовать на колёсах по земле и посредством лопастей на воде.

Два мальчика встретились на улице. Один шёл с мячом, другой с книгой. Ребята поздоровались друг с другом, разговорились. Оказалось, что один из них шёл на тренировку, а другой с книгой подмышкой из библиотеки.

– Скоро чемпионат. Хочется быть в форме. А ты опять из библиотеки? – спросил Денис.

– Я тоже хочу быть в форме, подковаться по английскому, хорошо бы ещё испанский и китайский изучить, – ответил Саша.

– Это точно. К нам в Самару приедут со всего света! Самара! Красавица!

– А вот если бы пригласить к нам кого-нибудь из прошлого? Кто бы был твоим гостем?

– Я бы всех древних футболистов пригласил. Пусть бы наш стадион посмотрели, матч «Крыльев Советов». А ты о чём призадумался, Санёк?

– Да вот думаю, неплохо бы Оливера Эванса к нам пригласить.

– А что это за футболист? Что-то я такого не знаю!

– И не футболист он вовсе.

– Американский инженер-конструктор, изобретатель многих крупных усовершенствований в паровых машинах, прядильном и мельничном деле.

– И что в нём интересного? Подумаешь, паровоз, пароход.

– Да без его изобретений мы не смогли бы сегодня так быстро путешествовать!

– А ты представляешь, сколько интересного мы могли бы от него узнать!

– Ну, и о чём бы ты его спросил?

– А вот слушай! – ответил Денис.

Появляется фигура элегантного человека, и ребята оказываются в прошлом.

– Good morning! (Доброе утро!)

– Hello, mister Oliver Evans! Do you speak Russian? (Приветствуем Вас уважаемый мистер Оливер Эванс! Вы говорите по-русски?), – спросил Саша Оливера Эванса.

– Hello, my friend! Yes, I can speak Russian. (Здравствуй, мой друг. Да, я говорю по-русски.)

– Dear mister Evans, let’s talk in Russian. (Уважаемый мистер Эванс, давайте разговаривать по-русски), – попросил мистера Эванса Саша.

– Я согласен, если вам так будет угодно.

– Расскажите, пожалуйста, как прошло ваше детство? Ведь мы о Вас почти ничего не знаем!

– Я был пятым из двенадцати детей. Всего у меня было четыре сестры и семь братьев. Я с самого раннего возраста владел грамотой, любил писать и был заядлым читателем книг на технические темы.

– А Вы сразу стали изобретателем?

– В возрасте 17 лет меня отдали в мастерскую по ремонту повозок в Ньюпорте. Мой хозяин был безграмотным и крайне бережливым человеком, запрещал мне использовать свечи, чтобы освещать книги вечером при чтении, но я нашёл другой способ: собирал обрезки и стружку древесины от своей работы в течение дня и использовал в качестве топлива для небольшого освещения. Мне было 19 лет, когда началась революция. Я стал ополченцем, и моя работа над изобретениям на время остановилась.

– Наверное, именно колёсные повозки дали идею самоходной телеги?

– Примерно в возрасте 21 года я приобрёл некоторый инженерный опыт и начал работу над своим первым важным изобретением. Ремонтируя колёсные повозки, я понял как существенно улучшить кардочесальную машину. А в 1784 году создал практически полностью автоматизированную мельницу.

– А почему некоторые считают Вас отчаянным фантазёром?

– Мне принадлежит первый патент на автомобиль в Соединённых Штатах, который я получил в 1789 году. Для его получения я продемонстрировал первую успешную самоходную машину Oruktor Amphibolos, которая была не только первым автомобилем в США, но также и первой машиной-амфибией, так как была способна путешествовать на колёсах по земле и посредством лопастей на воде. В своём стремлении заменить лошадей паровой установкой, я в 1786 году попытался было запатентовать обычный паровой автомобиль, в котором приводом служила паровая машина высокого давления, но патентное управление мне отказало, посчитав эту идею нелепой фантазией.

– А могли ли Вы себе представить, что сейчас автомобили-амфибии можно увидеть на улицах нашего волжского города летом?

– Интересно было бы взглянуть!

Саша находит в интернете на своём смартфоне фото и видео машин-амфибий и демонстрирует их Денису и Эвансу.

В топку!

Вот еще интересненькое Вашему вниманию :

Это сейчас мы спорим, есть ли будущее у электромобилей — а ведь всего лишь сто лет назад они считались самым перспективным транспортом.

Но помимо «электричек» и машин с ДВС, человечество уже несколько веков знает паровые двигатели.

Одну из первых паровых машин еще в I веке до нашей эры изобрел греческий инженер Герон Александрийский. Он сконструировал шар, который вращался вокруг своей оси под действием выходящего из него пара. Со временем проистекающие в паровых машинах процессы стали понятнее изобретателям. Серьезный прорыв в применении энергии пара в начале XVIII века совершил британец Томас Ньюкомен – он сконструировал машину с цилиндром и поршнем в нем, который двигался под паровым давлением. Сам пар создавался в отдельно стоящем котле. Однако у двигателя Ньюкомена были серьезные недостатки: внушительные размеры и большое потребление угля. Поэтому о его использовании на транспортных средствах не могло быть и речи: устройство применялось только для откачивания грунтовых вод.

Усовершенствованием машины Ньюкомена занялся шотландец Джеймс Уатт. В 1760-х годах он выяснил, что для сокращения потребления угля необходимо постоянно поддерживать в цилиндре высокую температуру, а также приладил к машине конденсатор, где собирался отработанный пар, который впоследствии превращался в воду и при помощи помпы вновь направлялся в котел.

Именно Уатт мог стать создателем первого в истории транспортного средства на паровой тяге, но шотландец посчитал это инженерное ноу-хау слишком опасным. Кроме того, он получил патент на свое изобретение, что фактически остановило в Великобритании развитие самой идеи передвижных паровых машин. Из-за оставшихся за конструктором авторских прав на свое изобретение другие инженеры не могли использовать его при разработке самоходных повозок на протяжении почти трех десятилетий. Однако изобретатели в других странах от мыслей по созданию паровых экипажей отказываться не собирались.

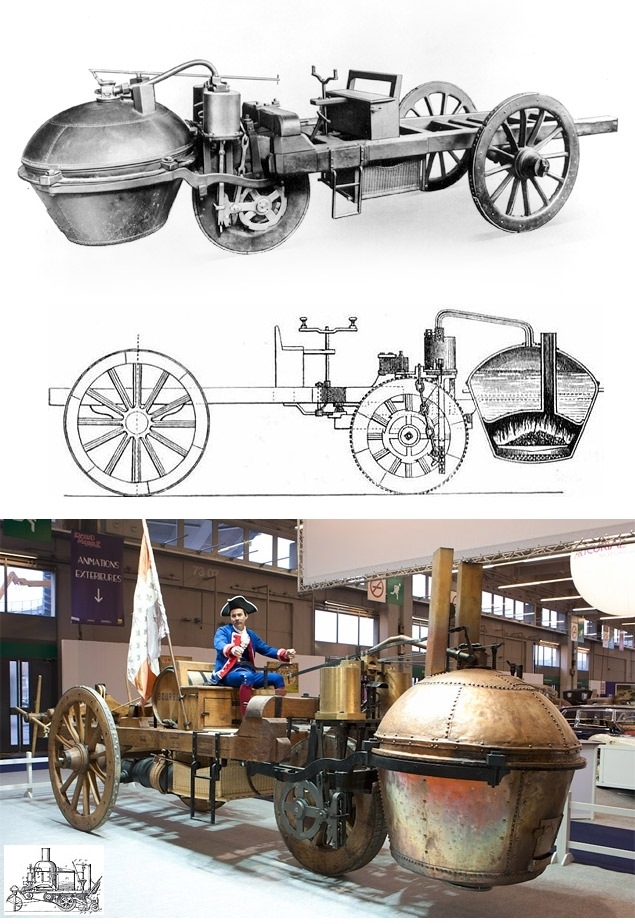

– Паровая телега Кюньо –

Создателем первого движущегося транспортного средства на паровой тяге считается французский военный инженер Николя-Жозеф Кюньо. В 1769 году изобретатель создал трехколесную повозку – «малую телегу Кюньо», которую также называли «Фардье». По задумке автора, чудаковатое транспортное средство должно было использоваться для перевозки артиллерийских снарядов и пушек.

При конструировании своей самодвижущейся телеги Кюньо, естественно, столкнулся с рядом трудностей. В частности, штоки поршней парового двигателя двигались параллельно плоскости поворота колеса, из-за чего весь паровой механизм было решено расположить прямо на ведущем колесе. Наличие столь тяжелого элемента – вес двигателя с топливом превышал тонну – привело к тому, что с паромобилем с трудом могли управляться два человека!

Еще одним недостатком малой телеги Кюньо оказался безумно низкий запас хода. Самоходная повозка могла проехать без дозаправки лишь около километра, что соответствовало четверти часа пути, после чего экипажу приходилось останавливаться для пополнения запасов воды и разведения под котлом костра для увеличения давления. Весь процесс занимал примерно столько же, сколько и поездка, а максимальная скорость паромобиля составляла всего-навсего 4-4,5 километра в час.

Несмотря на эти недостатки, высшим военным чинам Франции того времени телега понравилась. По всей видимости, из-за своей внушительной грузоподъемности: «Фардье» могла перевозить около двух тонн груза. В результате Кюньо получил премию в 20 тысяч франков и поддержку в разработке усовершенствованной модели.

В 1770 году изобретатель представил свою телегу «второго поколения». Она также была трехколесной, а котел и двигатель по-прежнему крепились на переднем колесе. Тем не менее, максимальную скорость своего детища Кюньо смог довести до 5-7 километров в час. Но главной инновацией стала собственная топка под котлом, благодаря которой машину не нужно было останавливать каждые 15 минут для разжигания на дороге костра.

Правда, во время презентации большой телеги Кюньо произошло ДТП: у паромобиля заклинило переднее колесо и он протаранил стену ближайшего дома. В результате краш-теста удалось выяснить, что конструкция повозки обладает приличным запасом прочности, так как из-за удара пострадал только котел.

Работы над машиной были прекращены, но по другой причине: покровительствующие Кюньо военные чиновники сами попали в немилость властей, из-за чего фавориты военачальников, естественно, лишились финансовой поддержки. К счастью, телега французского изобретателя сохранилась до наших дней.

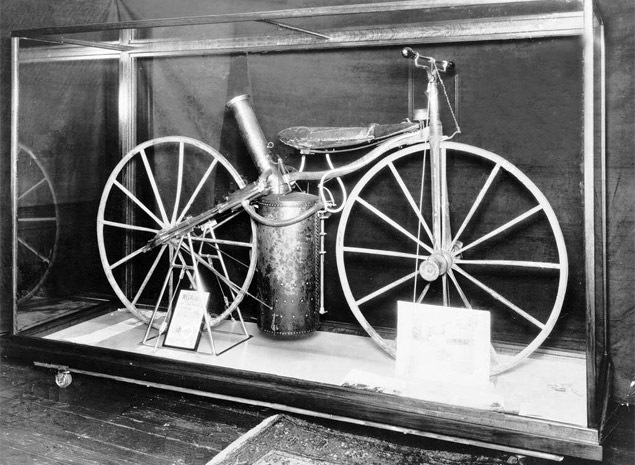

– Паровой велосипед Роупера –

В 1867 году американский изобретатель Сильвестр Говард Роупер стал первым человеком, который догадался, что двигатели внешнего сгорания вполне пригодны для использования на двухколесных транспортных средствах. Так появился первый паровой велосипед Роупера.

Под сиденьем велосипеда Роупер разместил двухцилиндровый паровой двигатель: механизм крепился к раме при помощи пары пружин. Аппарат, естественно, был заднеприводным, выход пара осуществлялся через трубу прямо за седлом, а вода в котел доставлялась из резервуара, который являлся частью сиденья.

Управление ускорением осуществлялось при помощи ручки на руле: выкручивая ее от себя, водитель увеличивал скорость (прям как на ауди в ручном режиме =)). При повороте механизма в обратном направлении активировались тормоза ложечного типа.

Паровой велосипед Роупера долгое время удивлял посетителей различных выставок, но в повседневной жизни многие пешеходы пугались машины, а некоторые и вовсе были недовольны разъезжающим на прообразе мотоцикла инженером. Сильвестр даже однажды попал в полицию за использование своего детища на глазах общественности. После недолгого расследования полицейские выяснили, что закона, по которому Роупера можно было бы привлечь к ответственности, нет – и инженер сразу же был освобожден из под стражи.

Впоследствии Сильвестр изобрел еще несколько вариантов паровых велосипедов, усовершенствуя и дорабатывая свою первую разработку. На одном из своих велосипедов талантливый изобретатель и простился с жизнью: катаясь по велотреку в американском Кембридже, Роупер упал и получил не совместимую с жизнью травму головы. При этом вскрытие установило, что помимо черепно-мозговой травмы у Сильвестра почти в тот же момент остановилось сердце.

В 2012 году Audi, например, разработала карбоновый байк с электромотором.

Audi в мае 2012 года представила карбоновый велосипед e-bike, оснащенный электромотором. Презентация прошла на австрийском фестивале Worthersee Tour, посвященном тюнинговым автомобилям концерна Volkswagen.

Велосипед практически полностью изготовлен из карбона — углепластик используется для 26-дюймовых колесных дисков (каждый весит по 600 граммов), рамы (1,6 килограмма) и задней вилки. Электромотор мощностью 2,3 киловатта (250 Нм) установлен в самой нижней части рамы и через цепь приводит в движение заднее колесо. Audi e-bike весит 21 килограмм, а соотношение мощности к массе составляет девять килограммов на киловатт или семь килограммов на лошадиную силу.

Литий-ионные аккумуляторы емкостью 530 ватт-часов и массой пять килограммов расположены внутри рамы. На их зарядку от 230-вольтовой розетки потребуется 2,5 часа. При необходимости разряженный блок батарей можно полностью заменить на полностью «заправленный».

Работа электрической силовой установки велосипеда контролируется при помощи пяти программ. В первом — Pure — велосипед приводится в движение только педалями. Во втором — Pedelec — электромотор помогает велосипедисту, позволяя разгоняться до скорости в 80 километров в час (запас хода 50-70 километров). В режиме eGrip работает только электромотор, развивая максимальную мощность, однако скорость в этом случае ограничена 50 километрами в час.

Велосипед также имеет девятиступенчатую коробку передач, гидравлические дисковые тормоза, светодиодную светотехнику, компьютер с сенсорным экраном, а также возможность регулировать высоту сиденья клавишами на руле и подключать к e-bike мобильный телефон по WLAN.

– Паровая амфибия Эванса –

Машина-амфибия, она же Oruktor Amphibolos, была разработана американским изобретателем Оливером Эвансом. Транспортное средство было сделано в 1804 году и, как оказалось, стало первой самодвижущейся повозкой в США. Но, в отличие от европейских аналогов, она могла еще и плавать!

Свой автомобиль Эванс оснастил 5-сильным паровым двигателем, который приводил в движение два из четырех колес, установленных в нижней части корпуса, выполненного в форме лодки, а также гребное колесо, смонтированное на корме.

К сожалению, амфибия Эванса до наших дней не сохранилась. По описаниям изобретателя, длина полулодки-полуавтомобиля составляла исполинские девять с лишним метров, а масса – внимание! – достигала 15 тонн. Заказчиком Oruktor Amphibolos, кстати, выступил совет по здравоохранению Филадельфии. Машина должна была использоваться для чистки рек и работ в местных доках. Но не сложилось.

Главной проблемой амфибии стала ее надежность. Во время ходовых испытаний машина сломалась прямо в центре города, власти которого вложились в ее разработку.

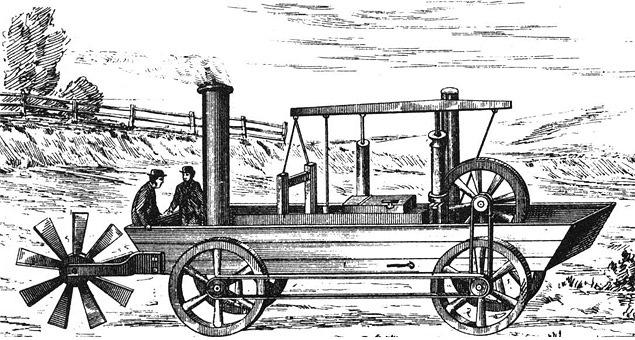

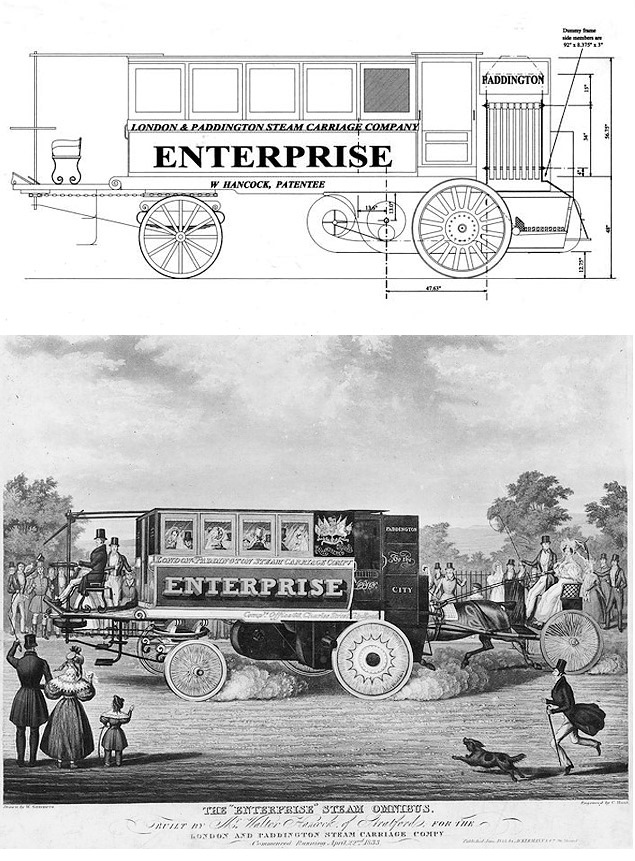

– Enterprise Хэнкока –

Развитие паромобилей в начале XIX века привело к тому, что инженеры принялись разрабатывать транспортные средства, которые могли бы перевозить большое количество пассажиров и при этом были бы быстрее лошадиных экипажей. Одним из первых такую машину в 1803 году представил Ричард Тревитик. Он создал рассчитанную на восемь человек повозку, которая приводилась в движение паровым двигателем с одним цилиндром. Пар для мотора создавался в паровом котле, расположенном между задними колесами. К сожалению, паромобиль Тревитика в то время оказался никому не нужен.

Лишь через тридцать лет Вальтеру Хэнкоку удалось построить машину, которой нашлось реальное применение – его паровой омнибус под названием Enterprise, принадлежащий компании London and Paddington Steam Carriage Co, начал курсировать по маршруту от Лондонской стены до района Пэддингтон.

Бытовая потребность

Из-за плохих дорог, по которым постоянно приходилось ездить на своем омнибусе Хэнкоку, у инженера от ударов об руль страшно болели руки. Для того, чтобы не держаться за «баранку» постоянно, Вальтер разработал специальное устройство: на полу находилась педаль, при нажатии на которую руль жестко блокировался в одном положении. К такому методу Хэнкок прибегал на прямых участках трасс: чем не система слежения за рядностью движения?

Омнибус был оснащен большим двухцилиндровым паровым двигателем, который раскручивался до ста оборотов в минуту. Пар в него подавался из бойлера под давлением в 6,1 бара. Максимальная скорость омнибуса составляла 32 километра в час, хотя обычно он ездил в два раза медленнее. Запас хода детища Хэнкока составлял от 16 до 32 километров. Столь внушительных для того времени показателей удалось добиться благодаря дополнительным резервуарам с водой под пассажирскими креслами. Резервуары, кстати, вмещали до одной тонны жидкости.

Для управления Enterprise были необходимы три человека: один отвечал за ускорение и руление, второй – за наличие воды в бойлере, а третий – за поддержание в этих самых бойлерах оптимальной температуры. Последний член «экипажа» также занимался включением ручного тормоза, который помогал контролировать скорость при спуске с холмов.

Приговор омнибусу Хэнкока подписали британские дороги, качество которых в то время оставляло желать лучшего, а также лобби перевозчиков, которые использовали для доставки людей не паровую, а лошадиную тягу. Единственный в своем роде автобус, которым, кстати, управлял лично Вальтер, прекратил ездить по маршруту в 1840 году (НО ездил же 7 лет!).

– Доблы и их работы –

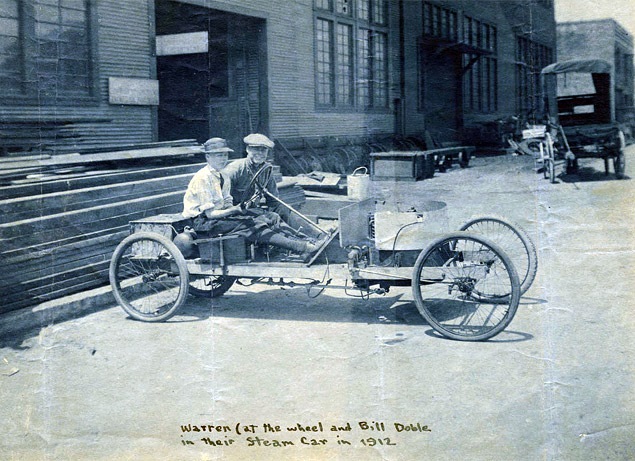

Несмотря на то, что паромобили Абнера и Джона Доблов не стали самыми быстрыми, самыми первыми или самыми мощными, их автомобили можно действительно считать революционными – потому что они выглядели не как тележка с кастрюлей вместо багажника, а как обычные машины!

Еще будучи студентом Массачусетского технологического института, в который Абнер поступил в 1910 году, он вместе с братом Джоном приступил к разработке паровых машин в собственной мастерской. Сначала родилась модель под названием Model A, а спустя еще некоторое время и Model B, главным новшеством которой стал уникальный конденсатор для отработанного пара, выполненный в виде сотового радиатора.

Благодаря этому запас хода на 90 литрах воды у Model B составлял от полутора до двух тысяч километров, тогда как прежде этого количества жидкости хватало лишь на 150 километров!

Естественно, такой агрегат не мог не привлечь внимание общественности. После непростых переговоров с инвесторами братья Доблы учредили компанию General Engineering с уставным капиталом в 200 тысяч долларов и занялись дальнейшим усовершенствованием своей силовой установки. В частности, они решили сделать автоматической систему зажигания, чтобы владелец паромобиля был избавлен от необходимости вручную разводить огонь под бойлером.

Предсерийный прототип модели, оснащенной всеми ноу-хау Доблов, получил название Doble-Detroit и был представлен в 1917 году на автосалоне в Нью-Йорке. Естественно, машина с огромным запасом хода, которой для движения требовалось лишь немного керосина и 90 литров воды, не могла не вызвать фурор, и за три месяца после премьеры братья собрали почти пять с половиной тысяч предварительных заказов! Однако начало Первой мировой войны оставило Доблов без железа, из-за чего выпуск Doble-Detroit был отложен.

Помимо этого, между братьями Абнером и Джоном возник конфликт. Джон считал, что получает незаслуженно мало внимания, так как практически во всех публикациях в прессе гениальным конструктором их совместного паромобиля назывался Абнер, а о Джоне говорилось лишь вскользь. В результате братья поссорились, а в феврале 1921 года Джон скоропостижно скончался в возрасте 28 лет от рака лимфатических узлов.

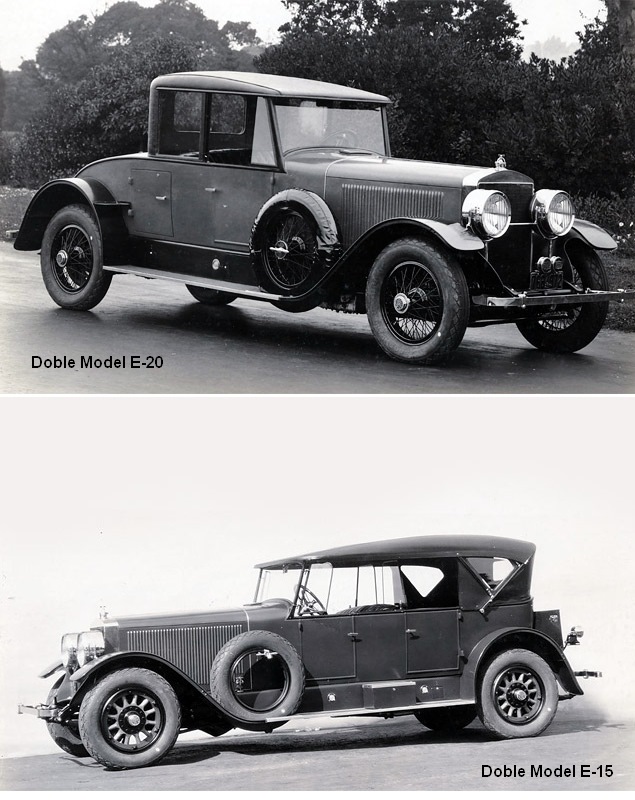

После кончины Джона, Абнера в его начинаниях решили поддержать двое других братьев – Билл и Уорен. С их помощью была учреждена компания Doble Steam Motors, в недрах которой родился новый проект – автомобиль Model E. На этой модели использовался доработанный парогенератор и новый четырехцилиндровый мотор: два цилиндра высокого давления получали пар первыми, а два цилиндра низкого давления забирали из пара оставшуюся энергию и отправляли его в конденсатор.

Зимой 1924 Доблы привезли свое новое детище в Нью-Йорк и провели испытания модели на глазах специалистов. Всю ночь автомобиль простоял в холодном гараже, после чего провел еще около часа на морозном воздухе на улице. Но при активации зажигания двигатель сразу же завелся, а рабочее давление в бойлере было достигнуто всего за 23 секунды! Максимальная скорость Model E составляла 160 километров в час, а до 120 километров в час автомобиль разгонялся за невероятные 10 секунд!

К сожалению, сложные технические решения, лучшие компоненты (например электрика от Bosch) и роскошная отделка (кожа, дерево, слоновая кость) поднимали стоимость автомобиля до баснословных для того времени 18 тысяч долларов. Такие машины могли позволить себе только очень богатые люди, поэтому один из величайших паромобилей в истории человечества был выпущен тиражом всего в 50 экземпляров, после чего в 1931 году компания Doble Steam Motors закрылась.

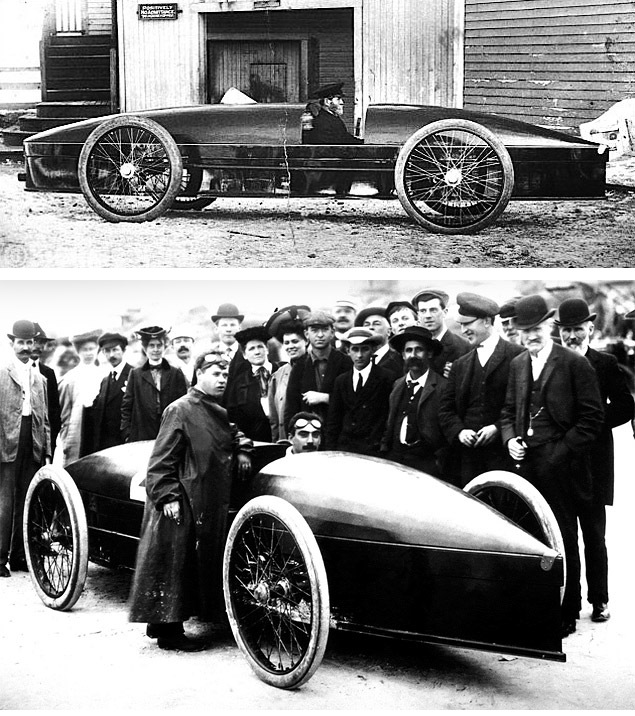

– Скорость на пару –

Если братья Доблы сосредоточились на гражданских паровых автомобилях, то были и те, кто стремился к созданию рекордных машин на кипящей воде. Например, братья Стенли, которые начали строить паромобили задолго до Доблов.

Их болид под название Stanley Rocket был готов к скоростным заездам в 1906 году. Для пилотирования экстремальной техники был выбран гонщик Фред Марриотт, а для установления рекордного показателя – флоридский пляж Ормонд, расположенный недалеко от Дайтона-бич.

С первого же раза «Ракете» братьев Стенли с Марриоттом за рулем удалось разогнаться до 205,4 километра в час – на тот момент быстрее не ездил еще никто! Год спустя конструкторы и бесстрашный пилот решили преодолеть на паромобиле рубеж в 300 километров в час. Для этого давление пара, подаваемого из котла в двигатель, было увеличено с 70 до 90 бар. Развив более 240 километров в час, машина подскочила на кочке (падла!), перевернулась и развалилась на части. Фред получил серьезные травмы, но, тем не менее, пообещал продолжить гоняться. Однако братья Стэнли после этой неудачи отказались от экспериментов со скоростью из-за их опасности, а для Марриотта в гонках места больше не нашлось. Печально!

Развитие бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания позволило продержаться рекорду братьев Стэнли и Фрэда Марриота более ста лет. Следующий рекорд скорости был установлен относительно недавно – лишь 26 августа 2009 года на автомобиле Inspiration. Болид, похожий на истребитель, приводился в движение двумя турбинами, которые вращались благодаря пару, подаваемому под давлением в 40 бар из двенадцати высокоэффективных бойлеров.

НО! Только правда: На самом деле, рекорд Марриотта был побит Бобом Барбером на автомобиле Barber-Nichols еще 19 августа 1985 года. Машину на соляном озере в Бонневиле удалось разогнать до 234,33 километра в час, но этот показатель остался без внимания FIA, поэтому достижение Stenley Rocket официально продержалось непревзойденным более века.

Мощность силовой установки Inspiration на выходе составляла около 360 лошадиных сил – этого хватило автомобилю под управлением Чарльза Барнетта Третьего для того, чтобы развить скорость в 225,6 километра в час на американской авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии.

– Россия –

Паровые автомобили, конечно, не могли пройти мимо России. Первой работающей на угле и воде отечественной моделью в 1830 году мог бы стать «Быстрокат» Казимира Янкевича. Никаких технических новшеств, как, например, у Хэнкока или Роупера, и уж тем более Доблов, в этой модели не было. Тем не менее, Янкевич серьезно задумывался о снижении центра масс своей разработки – для того, чтобы улучшить ее устойчивость. Для достижения поставленной задачи конструктор предполагал разместить заднюю ось не под корпусом транспортного средства, а пустить ее прямо через кузов. Известна также и расчетная «максималка» «Быстроката» – 30 верст в час (около 32 километров в час). Жаль только, что ни один ходовой прототип этой машины так и не был построен.

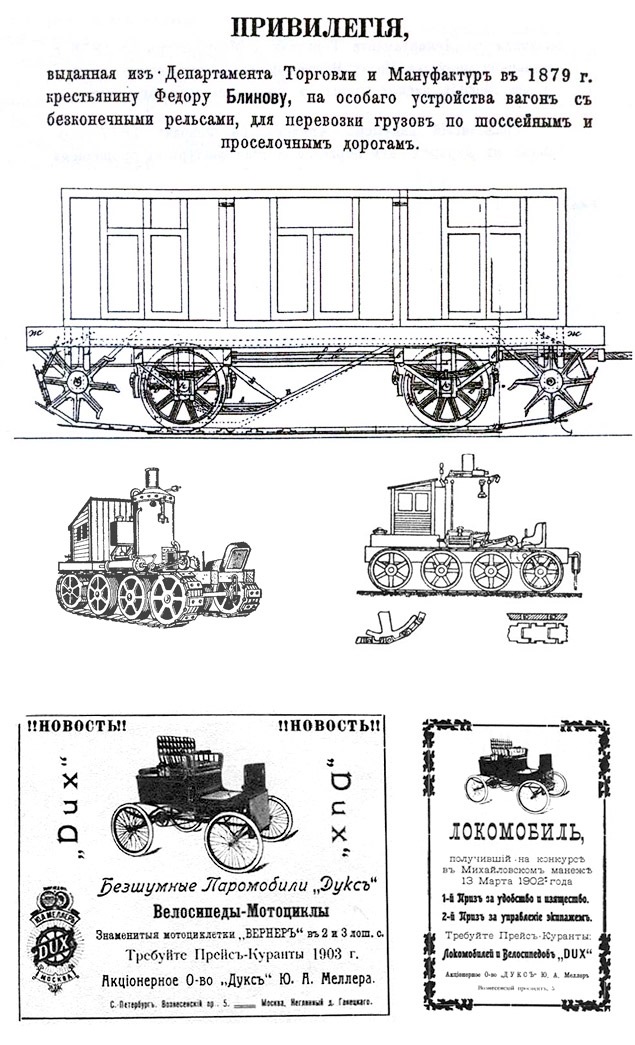

Паровые машины разрабатывались в России и для использования в сельском хозяйстве. В частности, крестьянин с очевидным инженерным даром – Федор Блинов – в 1879 году получил патент «на особого устройства вагон с бесконечными рельсами для перевозки грузов по шоссейным и проселочным дорогам». Позже эта разработка превратилась в гусеничный паровой трактор, который Блинов научил еще и поворачивать из-за разницы в крутящем моменте на каждой из гусениц. На родине изобретателя его детище не оценили (всё как и сейчас) – Блинов лишь получил небольшую денежную премию. Зато изобретением заинтересовались немцы (кто бы сомневался), однако сам Блинов не захотел, чтобы его машина выпускалась иностранцами.

Первым в России серийное производство паромобилей запустил московский завод «Дукс», который также занимался выпуском велосипедов, омнибусов и прочего колесного транспорта. Паровые машины предприятия пользовались популярностью и были отмечены несколькими наградами. В частности, в 1902 году на конкурсе в Михайловском манеже в Санкт-Петербурге «Локомобиль» «Дукса» стал лучшим по удобству и изяществу и занял второе место по управляемости.

«Автомобили совершенно не шумят, чего до сих пор нельзя сказать про бензиновые. Даже электромобили, приводимые в движение электричеством, этой силой будущего, шумят (скорее, жужжат) более, чем паромобили «Дукс». Весь его механизм настолько прост и компактен, что помещается под сиденьем и не требует для своего размещения никаких выступающих частей, как, например, нос у бензомобилей, не имеет перемены передач, электрических батарей, магнето, легко ломающихся свечей, одним словом, всего того, что бывает причиной большинства поломок и хлопот у бензиновых автомобилей», – писал в начале прошлого века журнал «Автомобиль».

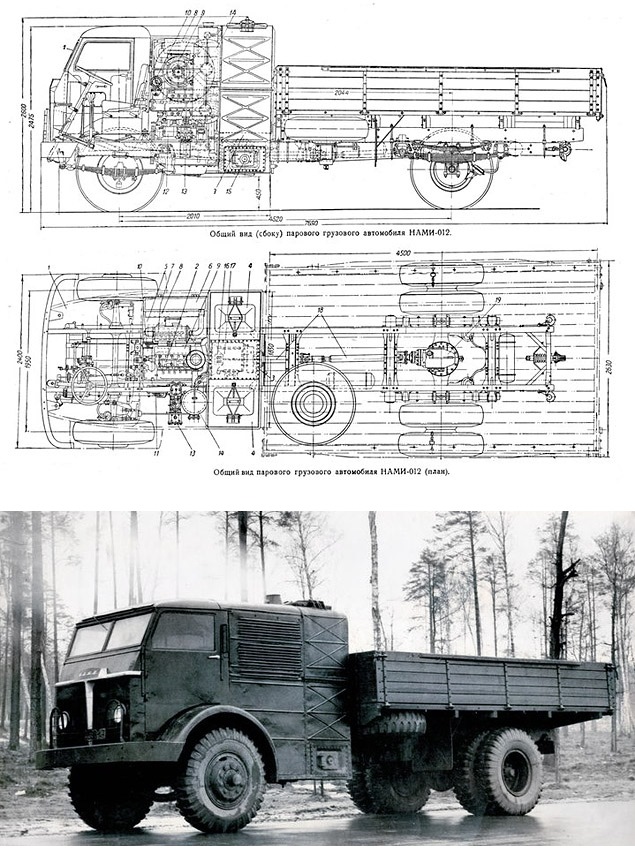

И все же бурное развитие традиционных ДВС заставило инженеров надолго забыть о паровых машинах. Лишь в суровые послевоенные годы инженеры Юрий Шебалин и Николай Коротоношко вынужденно вернулись к идее паровых двигателей. Ими были разработаны грузовики НАМИ-012 и НАМИ-018, у которых помимо угля для нагревания воды в котле могли использоваться дрова или даже торф.

Первый прототип – моноприводный тягач НАМИ-012 – появился в 1949 году. Автомобиль построили на базе грузовика ЯАЗ-200, который выпускался в Ярославле. В отличие от донора, паромобиль получил дополнительный отсек между кабиной и грузовой платформой, в котором расположились котел и 100-сильный паровой двигатель. Аналогичная конструкция была и у НАМИ-018, а его отличием от «двенадцатой» модели стало наличие полного привода.

Еще одной конструктивной особенностью грузовиков НАМИ стал механизм подачи дров в горелку. Они под тяжестью собственного веса самостоятельно опускались из хранилища на колосниковую решетку, под которую подавался воздух (автоматически или вручную), регулирующий интенсивность горения. Запаса хода при заправке их дровами с размером полена 50х10х10 сантиметров и влажностью до 35 процентов хватало максимум на 100 километров езды по обычным дорогам. Негусто, зато просто – такие машины можно было бы использовать, например, на лесозаготовках.

К сожалению, руководство страны решило свернуть проект НАМИ. Причем сами грузовики тоже были уничтожены – до наших дней дошли только лишь редкие фотографии и чертежи.

На сегодня всё =)

Надеюсь было интересно!