Пмз пожарный автомобиль расшифровка

История довоенных пожарных автоцистерн

Извозчиков, доставлявших воду в бочках для самых разнообразных потребностей людей, а также транспортные средства, на которых ее привозили, называли водовозами. Речь пойдет именно о них. И вот почему…

Издавна, вода была, и до сих пор остается, основным средством тушения пожаров. Особенно она важна в начальной фазе гашения огня, покуда он сильно не разгорелся. Поэтому, когда не было водопровода, для оказания первой противопожарной помощи воду брали из заблаговременно расположенных около домов кадок. В них она стекала с крыш во время дождя по водосточным желобам и трубам. В засушливую погоду кадки наполняли водой из прудов, рек, колодцев. На пожаре ее чаще всего не хватало.

Поэтому брандмейстеры везли воду с собой. В чем же?

Конный бочечный пожарный ход

Лет 150 назад и раньше – в бочках на конных пожарных ходах. Словом «бочка» называли русскую единицу объема жидкости, равную 40 ведрам, или 492 л. В России велся учет этих емкостей, Так, в 1892 году наша противопожарная служба имела 39390 бочек, в то время как насосов было всего 13876, а линеек для доставки пожарных – лишь 4970. Превышение численности водовозных транспортных средств над другими свидетельствует о важности доставки воды к очагу возгорания.

Появление автомобиля привело к созданию моторизованных пожарных ходов. В Европе раньше, чем в России, сделали автомобиль, доставлявший воду в закрытой емкости, которая на латыни называлась cisterna, отсюда и в русский язык вошло слово «цистерна», а автомобильное шасси с цистерной стали называть автоцистерной.

Первые пожарные машины представляли собой этакие огнеборческие комбайны. В них совмещались функции сразу нескольких конных ходов: мотор заменял лошадей, надстройка с сидениями – линейку, бак с водой для оказания первой противопожарной помощи – бочку, привод от двигателя машины к насосу – бригаду качальщиков. ПМГ-1 и ПМЗ-1 были именно такими универсальными машинами.

Вспомним, чего только на них ни везли: стендеры, лестницы, спасательные круги, шанцевый инструмент (ломы, лопаты, багры и пр.), забирные и выкидные рукава, брандспойты, огнетушители, фонари и т.п. С таким техническим оснащением можно было начинать тушение пожара. Если он был в самом зачатке, то его удавалось погасить собственными силами, а если разбушевался, то, подключившись к источнику воды (пруд, река, водопровод), приступали к длительной борьбе с огнем. При нехватке собственных сил, вызывали другие пожарные команды

В универсальных пожарных машинах было много разнообразного оборудования, но для долговременной борьбы с пламенем ни одного из доставленных средств не хватало: ни воды, ни лестниц, ни яркости фонарей «летучая мышь». Недостатки универсальных пожарных машин представлялось возможным скомпенсировать созданием специализированных автомобилей. О двух из них – осветительных и автолестницах – уже рассказывалось. Об автоцистернах поговорим здесь.

В предвоенные годы класс пожарных автоцистерн еще только складывался. Конструкторы экспериментировали, поэтому различные модели этих машин существенно отличались. В них просматривались тенденции: рост объема доставляемой воды, улучшение транспортировки бойцов, оснащение машины для работы в качестве автонасоса первой помощи нормального автонасоса, собственно цистерны, поливочной.

В начале 30-х годов лишь два завода в стране выпускали пожарные машины: ленинградский «Промет» и московский Миусский, с 1935 года ставший филиалом ЗИС. В Москве базой для них служило шасси АМО-4, позже ЗИС-11, а в Питере – шасси ярославских грузовиков. В конце 30-х годов начал работать Краснодарский завод противопожарного оборудования

Предтечей автоцистерны стала бочка на конном ходу, снабженная ручным насосом. Ее емкость не превышала 500 л, а скорость подачи воды – 15 л/мин. Такие цистерны применяли на небольших пожарах. Устройство и недостатки этих аппаратов (малый объем бака и низкая производительность насоса) указали пути совершенствования такой техники.

Для первых отечественных автоцистерн использовали шасси иномарок. Так, Московский завод Автопромторга применял шасси от ФИАТ-15-тер. На раму устанавливали 80-ведерный бак (984 л), крепили лестницы, багры и другой инструмент, на шесть человек – пару сидений, под которыми лежали баллоны со сжатым воздухом, подаваемым в цистерну для создания в ней избыточного давления. Водой, поступавшей по рукаву в брандспойт, тушили пламя, а когда она заканчивалась, то либо мчались на заправку, либо брали ее из водопроводной сети. Сжатого воздуха хватало на 3-4 цикла, вес же возимого газового хозяйства превышал 200 кг.

Такие машины называли «газовками». Прибывая на пожар в полной готовности, они не могли работать долго из-за малого запаса воды и газа. И все же некоторые их свойства оказались полезными. По аналогии с ними. на автонасосах ПМГ-1 и ПМЗ-1 оставили небольшой бак с водой, гарантировавший запуск центробежного насоса и подачу первой струи.

В 1935 году на Миусском заводе начали серийно строить автоцистерны ПМЗ-2. Вот как они были устроены. На шасси ЗИС-5 укрепили бак емкостью 1500 л, между ним и кабиной расположили катушку с выкидными рукавами и сидения для четырех пожарных, под ним – в задке машины – центробежный насос Д-20, а над ним – трехметровые забирные рукава, уложенные в желоба, к которым пристегивалась раскладная лестница. С боков и позади бака располагались инструментальные ящики, к заднему подвешивалась большая катушка с выкидными рукавами. Вода в бак либо заливалась через его верхнюю горловину, либо закачивалась насосом из водоема или водопроводной сети. В брандспойты она подавалась от насоса по выкидным рукавам: либо из бака (оказание первой помощи), либо извне – из водоема или водопроводной сети (работа в качестве автонасоса). В нижней части внутренней полости цистерны проложили четыре трубы, по которым зимой пропускали выхлопные газы, минуя глушитель. Благодаря этому вода в баке нагревалась и не замерзала при минусовой температуре окружающего воздуха.

Пожарная автоцистерна ПМЗ-2

Машина ПМЗ-2 могла работать в качестве цистерны и автонасоса – как основного, так и вспомогательного. Пожарным этот автомобиль нравился за универсальность. Лишь недостаточный объем бака побуждал их хлопотать о создании более совершенных по этому параметру пожарных автомобилей. Их разрабатывали на шасси ярославских грузовиков.

Прежде чем они появились, в пожарной охране Минска сделали автоцистерну на базе грузовика ЗИС-5 с баком емкостью 2500 л, сзади которого на площадке возили сельскую мотопомпу. Нашлось место и для трех катушек с выкидными рукавами (две по бокам и задняя). В подножки встроили инструментальные ящики. Приезжая по вызову, снимали мотопомпу, подсоединяли ее к баку с водой, словом, собирали гидросистему, похожую на ПМЗ-2, и примерно так же использовали ее на пожаре. Однако минская «пожарка» оказалась непрактичной из-за недостаточной производительности насоса (всего 600 л/мин) и более сложных соединений выкидных рукавов. Специализированные автоцистерны были совершеннее.

Сначала на шасси ЯГ-4 сделали 3-тонную автоцистерну с одной задней катушкой и открытой кабиной. Затем «Промет» выпустил небольшую партию аналогичных машин на основе грузовика ЯГ-6 с цистерной емкостью 4000 л, тоже с кабиной без крыши.

Пожарная автоцистерна без крыши на шасси ЯГ-6

Потом, используя трехосное шасси ЯГ-10, изготавливали автоцистерны с баком на 4500 л и открытой кабиной. И лишь после этого в Ленинградском тресте очистки города (ЛТОГ) достигли своеобразного предела в «гонке за емкость» – начали строить самые большие в предвоенные годы автоцистерны на шасси ЯГ-6 с баком емкостью 5000 л. В закрытом резервуаре имелся верхний лаз, по бокам установили сидения для восьми человек (трое в кабине, всего же 11), под баком, около кабины разместили насос и всю гидросистему, в задке по бокам подвесили две катушки с выкидными рукавами, а между ними – запасное колесо и стендер. Забирные рукава уложили в лотках, закрепленных над баком.

Были варианты с приспособлениями для полива улиц и без них. К этому автомобилю на том же заводе сделали упрощенный насос – одноступенчатый центробежный и без вакуум-аппарата. Поэтому при работе с открытого водоема требовалось в насос пускать воду из цистерны. Под сидениями для бойцов поместили: справа – выдвижную лестницу, слева – две штурмовые и шанцевый инструмент.

Пожарная автоцистерна Ленинградского треста по очистке города (ЛТОГ)

Пожарная автоцистерна ЛТОГ

Тактико-технические характеристики пожарной автоцистерны ЛТОГ

В 1936 году на Миусском заводе сделали несколько опытных машин, используя трехосные шасси. Так, на ЗИС-6 установили двигатель от «правительственного» лимузина ЗИС-101 и бак на 3000 л. Тогда же на шасси ГАЗ-ААА поставили насос от ПМГ-1 и бак емкостью 1500 л. Испытания новинок не дали обнадеживающих результатов, и эти работы остановили.

В 1938 году на Краснодарском заводе противопожарного оборудования на шасси ЗИС-5 изготовили автоцистерну с двухрядной шестиместной закрытой кабиной. В ней, помимо начальника автохода и шофера, сидели четверо бойцов. Над баком и кабиной на кронштейнах расположили забирные рукава и лестницы: трехколенную, штурмовку и «палку». Защита от непогоды всей команды – преимущество этой машины, а малый объем бака – всего 1500 л – недостаток. Как бы там ни было, именно такой дизайн автоцистерн оказался перспективным. В послевоенный период строят пожарные машины только с закрытыми кабинами для всего экипажа.

Участник выставки на ВДНХ 1939 года, где получил высшую оценку пожарного руководства СССР, а также руководителей партии и правительства, в частности М.И. Калинина. И называлась эта машина именно «ЗИС-пожарный». Информацию о нём можно найти в журнале «Пожарная техника» (№2 за 1941 год).

Пожарная автоцистерна Краснодарского завода ППО (ЗИС-Пожарный на шасси ЗИС-5 1933–41)

Пожарная автоцистерна ЗИС-11 изготовленная в Ленинграде

Несмотря на многообразие конструкций довоенных автоцистерн и большое количество построенных автомобилей этого типа, лишь единицы сохранились до наших дней. Один из них – ПМЗ-2 – бережно сохраняют и поддерживают на ходу бойцы и механики пожарной части № 29 в подмосковном городе Балашиха.

Источник: журнал «Техника молодежи» (№ 8, 2002 год).

Так же читайте дополнительный материал по теме:

Пмз пожарный автомобиль расшифровка

Как я и сказал образовалось ОКБ-8 в Прилуках. Смотрим дальше:

ПМЗ-9 1948-1951 ЗиС-150 Автоцистерна АЦ-25 (150) Прилукский завод

ПМЗ-10 1949-? ЗиС-150 Автоцистерна Прилукский завод

ПМЗ-11 1950-1958? УралЗиС-5 Автоцистерна на базе УралЗиС-5 с двухрядной кабиной Варшаги

ПМГ-12 1948-1954 ГАЗ-51 Автонасос АН-25 с закрытым кузовом на базе ГАЗ-51 Московский завод пожарных машин

ПМЗ-13 1954-1959 ЗиС-151 Автоцистерна Прилукский завод

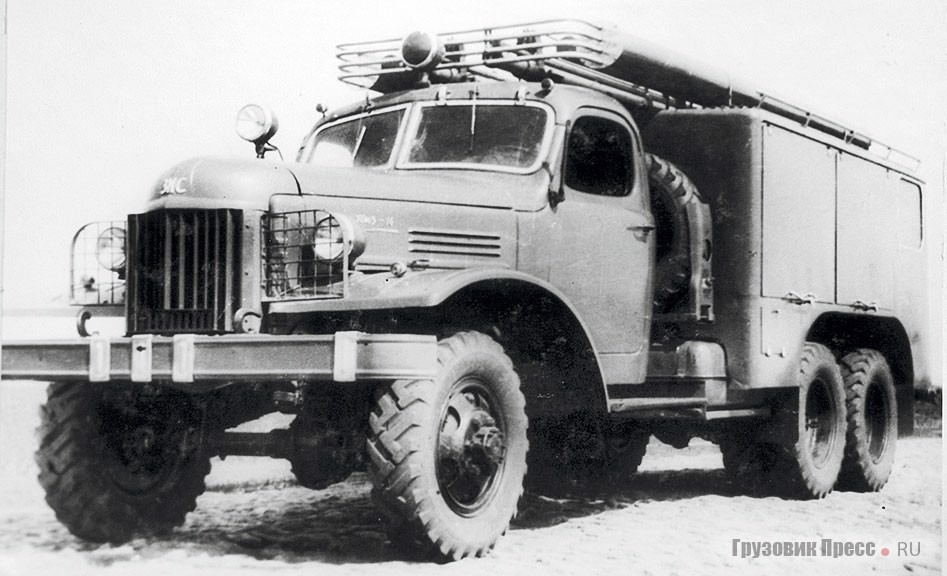

ПМЗ-14 1956 ЗиС-150 Автотомобиль газодымозащитной служб Прилукский завод

ПМЗ-15 1950/1952-? ЗиС-151 Автоцистерна для тушения на аэродромах. Прилукский завод

ПМЗ-16 1955-1959 ЗиС-151 Автомобиль химического пенного тушения АХП-2,4* Прилукский завод

И т.д. как видно, индексы объединили. ПМГ-8 неоткуда взяться, по-определению.

__________________

http://adarka.ru Продажа книг о технике, моделизме и военной истории

Как я и сказал образовалось ОКБ-8 в Прилуках. Смотрим дальше:

ПМЗ-9 1948-1951 ЗиС-150 Автоцистерна АЦ-25 (150) Прилукский завод

ПМЗ-10 1949-? ЗиС-150 Автоцистерна Прилукский завод

ПМЗ-11 1950-1958? УралЗиС-5 Автоцистерна на базе УралЗиС-5 с двухрядной кабиной Варшаги

ПМГ-12 1948-1954 ГАЗ-51 Автонасос АН-25 с закрытым кузовом на базе ГАЗ-51 Московский завод пожарных машин

ПМЗ-13 1954-1959 ЗиС-151 Автоцистерна Прилукский завод

ПМЗ-14 1956 ЗиС-150 Автотомобиль газодымозащитной служб Прилукский завод

ПМЗ-15 1950/1952-? ЗиС-151 Автоцистерна для тушения на аэродромах. Прилукский завод

ПМЗ-16 1955-1959 ЗиС-151 Автомобиль химического пенного тушения АХП-2,4* Прилукский завод

И т.д. как видно, индексы объединили. ПМГ-8 неоткуда взяться, по-определению.

Автомобили пенного тушения ПМЗ-16 и ПМЗ-16В

Различные пожары требуют разных приёмов тушения: если в одних случаях достаточно воды в качестве огнетушащего средства, то при тушении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей нужны иные средства: в первую очередь специальная пена. И если небольшое возгорание можно ликвидировать ручным огнетушителем, то пожары на промышленных объектах – нефтехранилищах или нефтяных месторождениях, связанные с тушением большого количества как резервуарных, так и разлившихся нефтепродуктов, требуют иного подхода с наличием соответствующих средств пожаротушения.

Вопросы, связанные с проблематикой пенного тушения, регулярно, начиная с 1930-х годов, освещались на страницах ведомственного журнала «Пожарное дело» и в фундаментальных трудах исследователей этого направления. Особое внимание этой проблеме уделял Центральный научно-исследовательский институт противопожарной обороны (ЦНИИПО – ныне ФГБУ ВНИИПО МЧС России). Результатом его работы стало появление новых конструкций пеногенераторов и порошковых составов для химического тушения. Но несмотря на определённую эффективность процесса химического пенного тушения, он был далёк от совершенства, будучи весьма трудоёмким, дорогостоящим и даже опасным для жизни бойцов пожарной охраны из-за непредсказуемости самих пожаров.

Пена. Ах, пена…

Химическая пена представляет собой концентрированную эмульсию двуокиси углерода в водном растворе минеральных солей с содержанием пенообразующего вещества. Химическая пена образовывалась из пенопорошков, состоящих из кислотной (размолотый сернокислый глинозём) и щелочной (измельчённый бикарбонат натрия) частей, а непосредственное получение пены из пенопорошка осуществлялось с помощью пеногенераторов.

Успех химического тушения напрямую зависел от чистоты и состояния пенопорошка. Ведь, впитывая влагу, он терял свои свойства, превращаясь в твёрдую массу с последующим окаменением. Слежавшийся пенопорошок терял сыпучесть, становясь малопригодным для дальнейшего эффективного использования. А потому нужно было найти выход, повышающий эффективность применения пенопорошка. Для этого были определены два пути решения проблемы: совершенствование существующих средств пенного тушения с учётом способа их доставки и применения и создание принципиально новых образцов противопожарного вооружения.

В рамках первого направления был создан автомобиль ПАХТ (пожарный автомобиль химического тушения) на шасси бортового грузовика ЗИС-150, отличавшегося простотой конструкции и невысокой себестоимостью. Но несмотря на массу положительных моментов конструкции данного автомобиля, он не решал главной проблемы: эффективного химического тушения с устранением известных недостатков, оставаясь, по сути, только транспортным автомобилем, который мог работать в паре с настоящим пожарным автомобилем.

Эдакая транспортно-заряжающая машина, если брать военную аналогию. Но при этом основные функции по непрерывности и дозированию пенопорошка, как и успех тушения, зависели от человеческого фактора. А учитывая состояние тогдашних российских дорог, то проходимости базового неполноприводного шасси было недостаточно…

Человеческий фактор к минимуму

В советские времена во многих механических мастерских и гаражах висели плакаты «Используй соответствующий инструмент!» Это было справедливо и для пожарных: техника, удовлетворяющая профессиональные потребности гарнизона по охране небольшой нефтебазы, не очень подходила тем, кто охранял большие объёмы ГЖ и ЛВЖ на предприятиях нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехранилищ. С учётом опыта пожарных в такой специфике были разработаны требования к специализированным пожарным автомобилям, которые позволили бы повысить эффективность их использования, сведя к минимуму влияние человеческого фактора:

На человека возлагались функции контроля за процессом (механизмы, вода) и своевременная перезагрузка резервуара (бункера) с пенопорошком.

ПМЗ-16, он же АХП

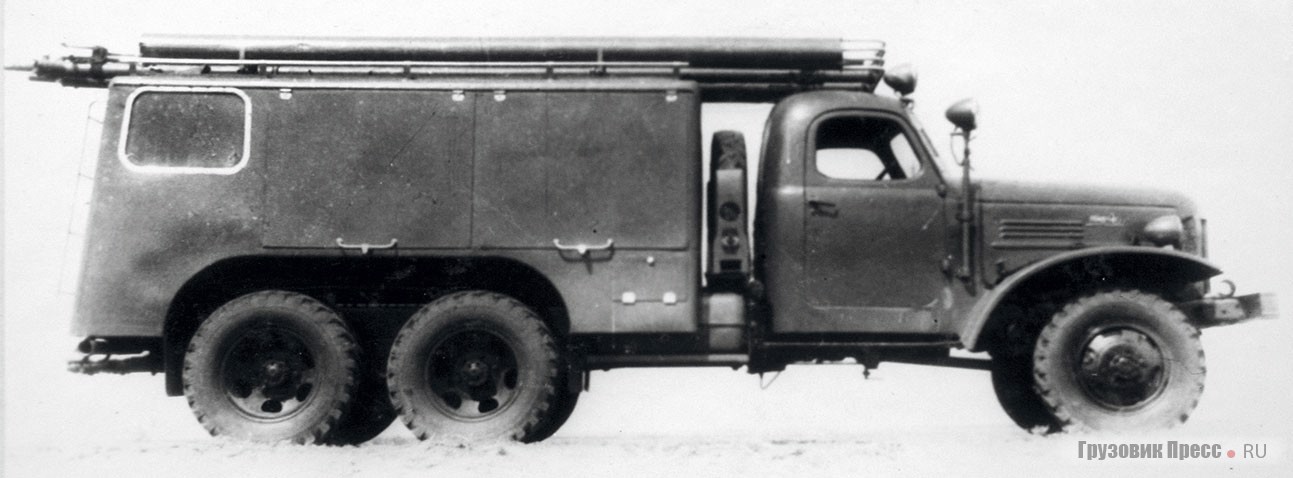

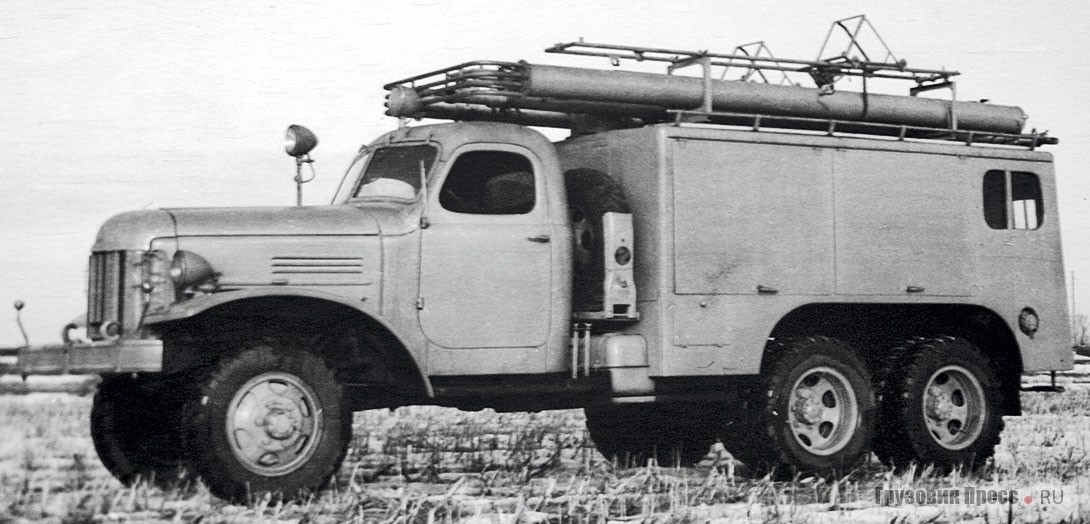

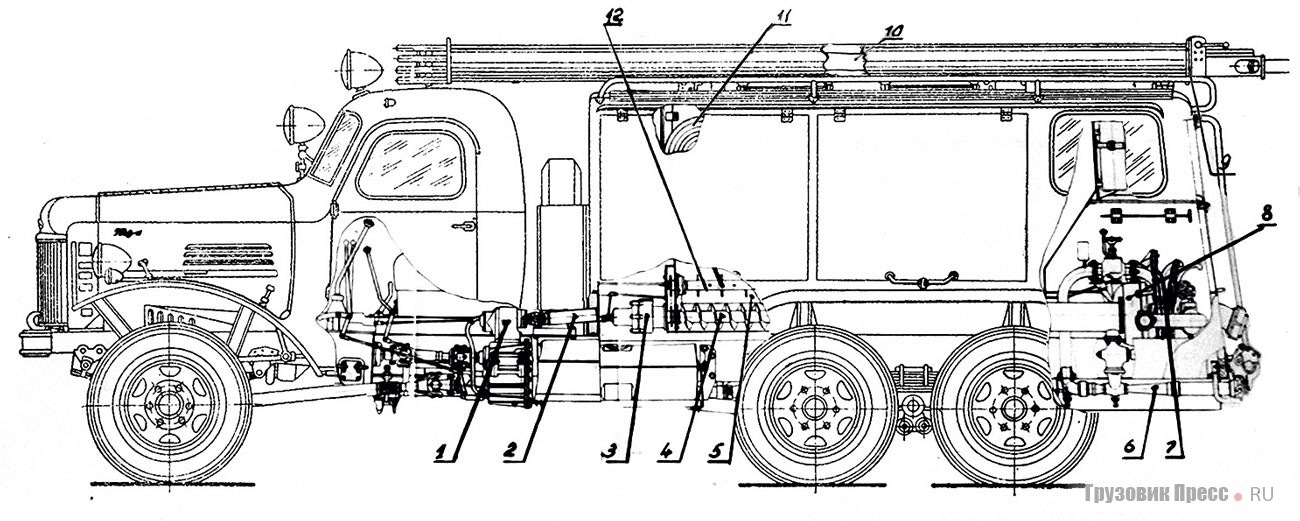

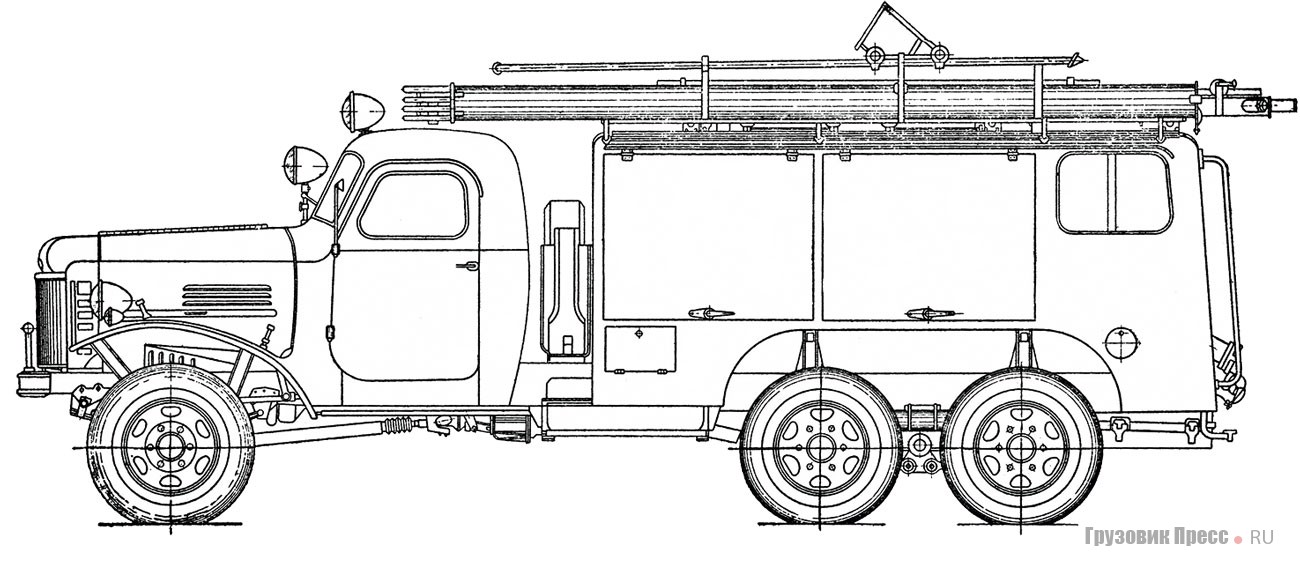

На основе перечисленных требований в начале 1950-х годов был построен автомобиль пенного тушения, ставший своеобразным прототипом для последующих серийных машин Прилукского завода ППО, известных под общим названием – ПМЗ-16. Автомобиль выпускали с 1956 по 1959 год на шасси ЗИС-151. Пожарный автомобиль химического пенного тушения ПМЗ-16 был предназначен для доставки к месту пожара личного состава боевого расчёта, пенопорошка, аппаратуры для образования химической пены, специального оборудования и пожарно-технического вооружения.

Пожарная машина была по тем временам укомплектована максимально:

Как уже сказано, базой спецмашины стало полноприводное трёхосное шасси 6х6 ЗИС-151, но с некоторыми изменениями. На раме автомобиля монтировали кронштейны для крепления закрытого кузова, выполненного отдельно от кабины водителя; на раздаточной коробке крепилась на фланце коробка отбора мощности (КОМ), передающая крутящий момент от двигателя к редуктору шнеков и к насосу. Редуктор шнеков установлен на раме автомобиля, на специальных кронштейнах. От него крутящий момент передаётся к шнекам и к насосу, расположенному в задней части рамы автомобиля.

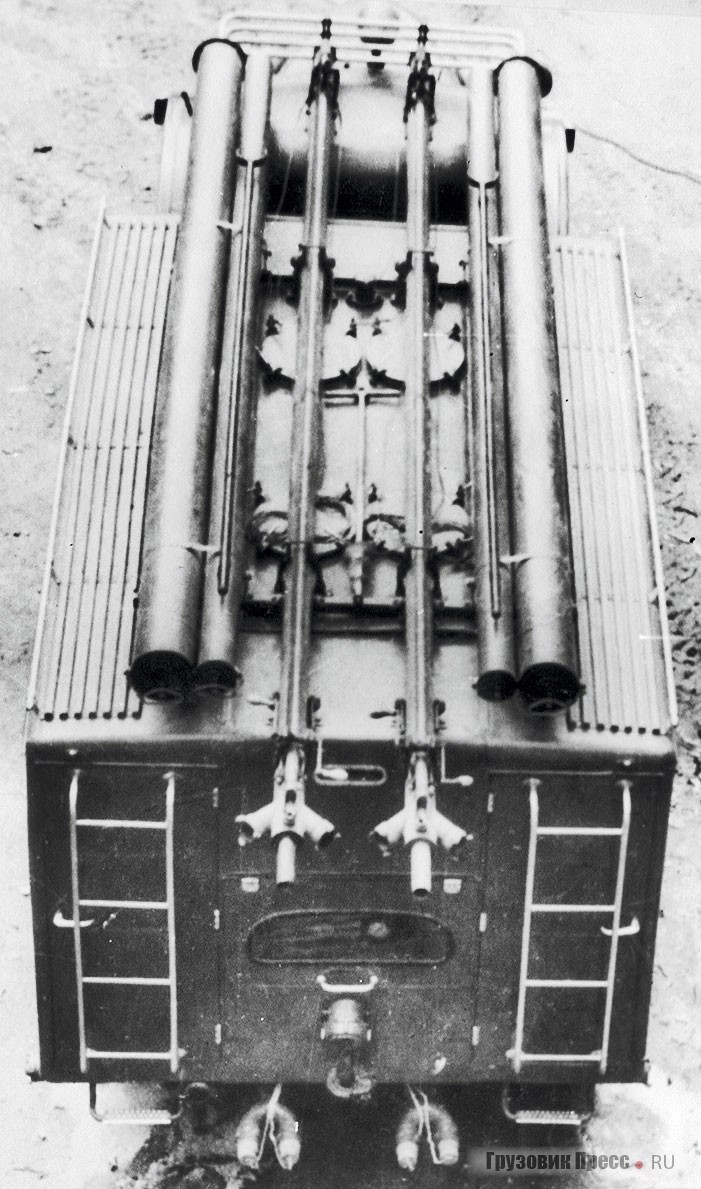

На раме автомобиля, на соответственных кронштейнах, установлен бункер, служащий ёмкостью для пенопорошка. Шнеки расположены в правом и левом отсеках бункера и при своём вращении производят дозированную подачу пенопорошка к пеногенераторам. Регулировка подачи пенопорошка из бункера достигается изменением числа оборотов вала шнека, при помощи сменных шестерён. Так, при установке шестерён с числом зубьев 17 и 55 подача пенопорошка равнялась примерно 1 кг/с, а при установке шестерён с числом зубьев 21 и 51 – увеличивалась до 1,3 кг/с. При этом шнеки могли подавать раздельно разные порошки, если таковые были загружены, или работать как один бункер.

Cерийный вариант ПМЗ-16 имел бункеры на 2000 кг пенопорошка. С переходом в 1960 году на новую систему обозначений ПМЗ-16 получил маркировку АХП-2(151) мод. 16. Передача крутящего момента от КОМ к редуктору осуществлялась карданным валом, а от редуктора к насосу – двумя карданными валами через промежуточную опору. Вода в пеногенераторы подавалась насосом ПН-25Б. Управление насосом и шнеками осуществлялось из насосного отделения, расположенного в задней части автомобиля.

Закрытый кузов автомобиля типа «фургон» выполнен отдельно от кабины. В задней его части, по бокам устроены две одноместные кабины, а в средней части расположен бункер. Всё пожарно-техническое вооружение уложено в боковых отсеках, с обеих сторон автомобиля. При этом доступ к отсекам кузова и в насосное отделение осуществлялось через боковые и задние двери. На крыше кузова размещались пеноподъёмники, доступ к которым осуществлялся со стороны заднего борта.

ПМЗ-16 оборудован дополнительным сигналом (сиреной), работавшим от выхлопных газов двигателя. Управление сиреной производилось из кабины водителя. Здесь же осуществлялось управление включением дополнительной сигнализации и освещения. С правой стороны передней части кабины, на телескопической стойке установлен поворотный прожектор, питаемый от бортовой сети автомобиля и служащий для освещения места пожара в ночное время. На крыше кабины в средней её части установлена мигающая красным цветом фара, а в ранних версиях по углам крыши – передние габаритные огни.

Модернизированная версия получила некоторые внешние изменения. Так, боковые патрубки были перенесены из-под нижнего среза надстройки выше, в боковины кузова. На крыше появились приспособления с подвижными каретками на направляющих для удобства работы с пеносливами при погрузке-выгрузке.

Одноместные кабинки в задней части получили сдвижные боковые окна для обеспечения вентиляции, а в задней стенке появились дополнительные окошки для улучшения естественного освещения.

Кроме тушения пожаров химической пеной автомобиль ПМЗ-16 мог быть использован и как автонасос общего назначения. Последним серийным АХП стал АХ-2,4(157К) мод. 16М на шасси ЗИЛ-157К.

Пенная атака

Спустя четыре года после первой презентации масштабных моделей семейства ЗИС-151, DiP Models вновь радует своих почитателей, выпустив долгожданную многими линейку пожарных автомобилей на этом шасси: два варианта ПМЗ-16 и один ПРМ-43. Давайте же ознакомимся с особенностями миниатюрных «химпенников».

Традиционно работе над моделями предшествовала большая изыскательская деятельность, связанная с изучением имеющихся исторических и технических материалов, касаемо прототипов. После демонстрации первых рабочих образцов модели, с учётом выявленных замечаний и пожеланий были внесены соответствующие изменения.

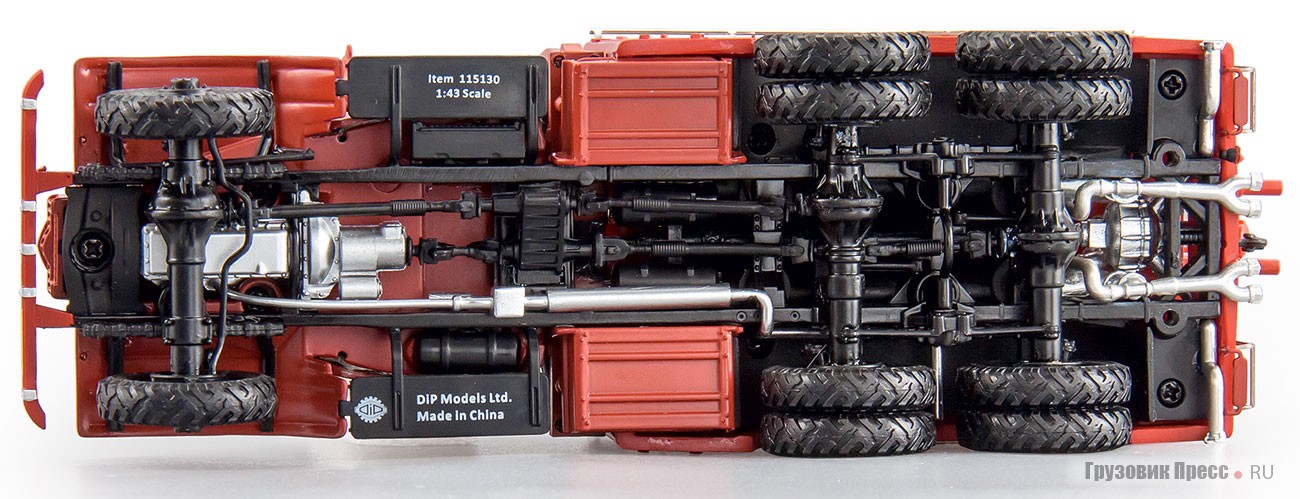

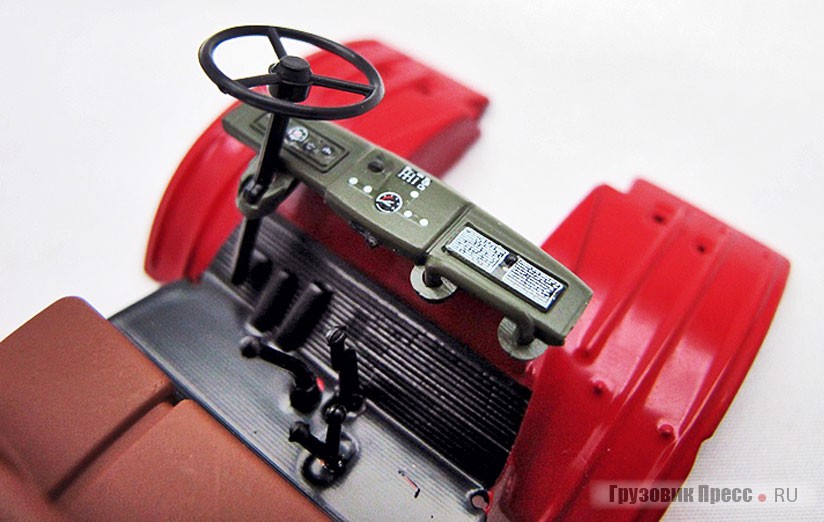

Прежде чем остановиться на особенностях каждого варианта, несколько слов, про общие инженерные решения. Внесены изменения в конструкцию трансмиссии. Это позволило повысить копийность, путём изменения угла наклона переднего кардана, который вызывал справедливые нарекания коллекционеров, применительно к ранее выпущенным моделям семейства ЗИС-151. А поскольку изначально кабины настоящих «151-х» были покрашены в защитный цвет, то эта особенность отображена и в модели. Как видно, не забыты и информационные таблички, прикреплённые на «торпедо».

Внутри закрытого кузова, в его нижней части есть имитация донышек бункеров, в виде двух V-образных «гребней», которые можно видеть между лонжеронами рамы и деталями трансмиссии. Соответственно внесены изменения и в саму трансмиссию. Сделан дополнительный редуктор, из которого выходит три вала: два – на шнеки в бункерах, а один длинный – к насосу. В задней части надстройки отображены элементы интерьера одноместных кабин. Здесь же находится и модель насоса ПН-25Б, выполненная отдельным агрегатом, с весьма реалистичными вентилями, изготовленными при помощи фототравления. Насос выкрашен в серебристый цвет.

Задняя стенка надстройки имеет все необходимые элементы конструкции, с ажурными лестницами доступа на крышу и рабочим фаркопом. На крыше фургона – пеналы и элементы пеноподъёмников. Особого внимания заслуживает исполнение передней части пеналов в виде хромированного ограждения из четырёх горизонтальных прутьев П-образной формы.

Сигнальная фара красного цвета на крыше – общий элемент для обоих вариантов, как и фара-прожектор на правой стороне кабины. Хотя оба варианта имеют базовый красный цвет, но схема окраски у каждого своя, а значит, стоит ознакомиться с их индивидуальными особенностями.

ПМЗ-16, артикул 115130

Модель серийного автомобиля химического пенного тушения образца 1955 года представляет собой ранний вариант на шасси ЗИС-151. Отличительная особенность оформления – использование множества хромированных элементов, придающих спецавтомобилю самобытный, узнаваемый вид. Но кроме декоративной функции можно утверждать, что эти элементы повышали информативность машины в транспортном потоке, фактически выполняя ту же функцию, что ставшие обязательными значительно позже белые контрастирующие полосы.

Хромом выделены рамка ветрового стекла, ободки сигнальной фары и прожектора, поводки «дворников», пять вертикальных элементов переднего бампера, надпись «ЗИС» на «носу», элементы конструкции пожарной надстройки, включая окантовку боковых окон одноместных кабинок. Особого позитива добавляют хромированные надписи «ПМЗ-16» на боковинах капота и на задней стенке.

Завершает целостность образа обозначение «ХТ-13» в виде белого трафарета, нанесённого в нижней части правой половики ветрового стекла: «химическое тушение» и номер части. Диски колёс на модели чёрного цвета, включая запасное колесо. Согласно временному промежутку выпуска прототипа, защитные решётки фар плоские, выполненные методом фототравления и окрашенные в основной цвет. Такого же цвета и дверные ручки кабины. Особенность данного варианта – габаритные огни по углам крыши кабины.

Модель имеет госномера образца 1946 года (жёлтые) «лг 42-94», указывающие на ленинградскую прописку.

ПМЗ-16В, артикул 115131

Модель серийного автомобиля химического пенного тушения образца 1958 года представляет собой дальнейшее развитие АХП на шасси ЗИС-151.

В отличие от ранее рассмотренного варианта здесь на верхней части облицовки радиатора машины красуется хромированная надпись «ЗИЛ» (после перреименования ЗИС), число хромированных элементов меньше, а отличительная особенность этого варианта, кроме собственных конструкционных решений, – наличие на крыше надстройки приспособления для удобства работы с пеносливами.

У этой пожарной надстройки есть отличительные особенности: наличие двух окон сзади, для улучшения естественного освещения внутри кабинок, имитация сдвижных форточек на боковых окнах, иное размещение боковых патрубков, другие ручки открывания отсеков и задний фонарь на стенке, в отличие от ранее свободно свисающего.

Как уже отмечалось, площадь использования хромированных элементов уменьшилась. Есть мнение, что это было связано с рационализаторством, направленным на снижение себестоимости готового автомобиля.

ПМЗ-16В имеет такие хромированные элементы: ободки всех фар спереди, включая сигнальную фару и прожектор, дверные ручки кабины, элементы конструкции пожарной надстройки и заглушки боковых патрубков. На бампере вместо пяти вертикальных хромированных элементов осталось три, но зато сам бампер приобрёл характерные габаритные усы по углам, для удобства водителя при контроле габаритов.

Учитывая временные особенности выпуска более позднего варианта базового шасси, защитные решётки фар должны быть объёмными, но технологические ограничения на минимальную толщину проливаемой детали, делают их переразмеренными. А потому по пожеланиям коллекционеров, стремящихся к повышению копийности, и как вариант самостоятельной установки решёток в виде продукции мастерских, специализирующихся на «афтемаркете» для моделей, эти решётки не стали устанавливать, разместив их в отдельном пакетике: каждый примет наиболее подходящее для него решение самостоятельно. Отдельно в пакетике находятся и два пенослива, которые можно установить на модель самостоятельно.

Все колёсные диски красного цвета. На модели, как и у предыдущей версии, есть свои номерные таблички («номера»), отображающие государственные жёлтые регистрационные знаки «фю 29-72» образца 1946 года Черниговской области.

Тираж каждого варианта составляет 360 экземпляров. Стоимость – 8750 руб.

ИСТОЧНИКИ

Лылов Д.В., Сусленников В.В., Зазовит А.В. Автомобили специальных служб пожарной охраны. – М., 1960.

Противопожарное оборудование. Каталог-справочник. Под общ. ред Шарова Н.В. и Шебеко Н.Д. – М., 1960.

Карпов А. Пожарный типаж. Том 2. Целевое применение. – М., 2013. (ISBN 978-5-9902405-5-1).