Растительный организм как биосистема

«Растение – живой организм»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Тема: « Растение – живой организм »

Обучающие: сформировать понятие о растении, как живом организме, о процессах, протекающих в растениях, сформировать понятие биосистема, жизнедеятельность

Умения: продолжить формирование интеллектуальных умений.

Развивающие: продолжить развитие мышления, памяти, внимания и культуры речи.

Воспитательные: формирование научного мировоззрения, коллективизма, культуры труда.

Форма организации занятия: урок с элементами самостоятельной работы.

Методы: объяснение, фронтальная беседа.

— собрать тетради (12 листов)

— Биология – наука, изучающая разнообразие и особенности живой природы.

— Растения нужно изучать, чтобы пользоваться их дарами.

— Общий внешний вид растений называют жизненной формой.

— Лекарственные растения – те, которые человек выращивает для приготовления лекарств.

— Все культурные и дикорастущие растения – богатство нашей планеты

— Все растения разделяются на семенные и споровые

— Растения, размножающиеся спорами, называются споровыми.

— Низшие растения – это водоросли.

— Высшие растения – это цветковые.

— Обмен веществ происходит у всех организмов.

— Тело низших растений расчленено на органы.

— Вегетативные органы выполняют функцию роста

— Мужские гаметы формируются в пыльце

— Женские гаметы формируются в завязи пестика цветка.

Изучение нового материала:

Объяснение нового материала учителем, фронтальная беседа. Характеристика основных терминов и понятий.

Цель урока: познакомиться с растениями, как с живыми организмами, с процессами протекающими в них, с понятием биосистема!

Все произрастающие на земле растения – живые организмы.

Как живой организм растения способны, что делать?

Осуществлять обмен веществ

Удалять ненужные вещества

Взаимодействовать с окружающей средой

Реагировать на изменения среды

Эти процессы осуществляются благодаря функционированию соответствующих органов растений.

А какие органы растений вы знаете?

Группа органов образует систему, в которой все органы выполняют свои функции, взаимосвязаны между собой и работают согласованно, дополняя друг друга. Взаимосвязанная работа органов системы обеспечивает жизнь растения как единого организма, как особой живой системы – биосистемы.

Биосистема – живая система, которая обеспечивает жизнь растения, как единого организма.

Процессы, протекающие в организме и обеспечивающие ему возможность существования, называются жизнедеятельностью.

Жизнедеятельность организма обеспечивается работой и взаимодействием систем его органов.

Давайте рассмотрим отдельные процессы жизнедеятельности растений:

Растение поглощает из почвы воду и растворенные минеральные вещества, а из воздуха – углекислый газ, из которых с помощью энергии света образует, органические вещества и использует их для построения своего тела, роста и развития.

Выделяется углекислый газ, образуя вредные для организма вещества, которые удаляются с листьями, плодами, семенами, корой.

При этом процессе превращения веществ, протекающие в организме, обеспечивают его жизнедеятельность и постоянную связь с окружающей средой. Образовавшиеся в этом процессе ненужные вещества удаляются в окружающую среду, т.е. выделяются.

Увеличение количества особей. Размножение присуще всем живым организмам, но оно реализуется только в благоприятных для жизни условиях.

Растение в течение всей жизни увеличивается в размерах, т.е. растет, и приобретает новые свойства – развивается.

Все эти процессы зависят от условий окружающей среды.

При неблагоприятных условиях растение развивается медленно и плохо растет, а при благоприятных наоборот. Это свидетельствует о том, что растение, как все организмы, реагирует на изменение условий окружающей среды и его жизнедеятельность зависит от них.

Выводы по теме: формулируют учащиеся

— Почему растение можно назвать живым организмом?

— Дайте определение понятию биосистема

— Как называются процессы, протекающие в организме и обеспечивающие ему возможность существования

— В чем заключается процесс питания?

— Что собой представляет процесс обмена веществ?

— В чем заключается смысл размножения?

Домашнее задание: §3 читать.

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

Курс повышения квалификации

Современные педтехнологии в деятельности учителя

Курс профессиональной переподготовки

Биология: теория и методика преподавания в образовательной организации

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Номер материала: ДБ-1480206

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Более 50 российских школ перешли на дистанционку из-за коронавируса

Время чтения: 1 минута

Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ

Время чтения: 1 минута

Псковских школьников отправили на дистанционку до 10 декабря

Время чтения: 1 минута

В России утвердили новый порядок формирования федерального перечня учебников

Время чтения: 1 минута

Совфед отклонил закон о верифицированных онлайн-платформах и учебниках

Время чтения: 2 минуты

Онлайн-конференция о профориентации и перспективах рынка труда

Время чтения: 3 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Разделы: Биология

Тип урока: урок обобщения.

Приветствие (Здравствуйте гости, ребята. Садитесь. Начинаем урок.)

1. Актуализация знаний.

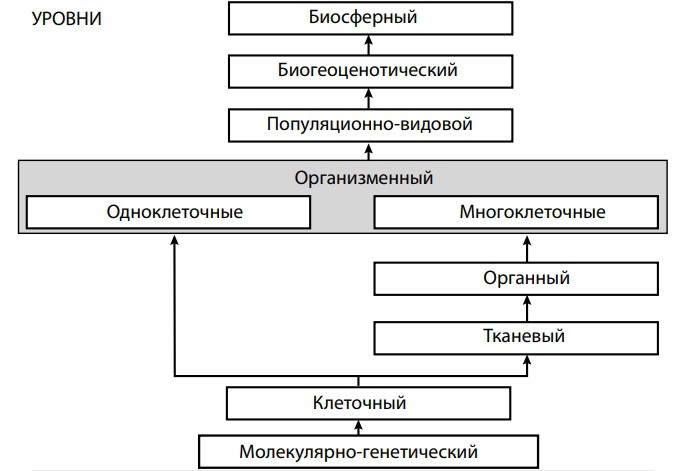

Учитель: Сегодня мы поговорим о растительных организмах, которые, обладая всеми признаками живых организмов, могут существовать на разных уровнях организации – от клеточного до организменного. Усложняясь в ходе эволюции, растения видоизменялись, совершенствовались, приспосабливались к разным условиям жизни. Но на всех уровнях они являются биологическими системами, состоящими из взаимосвязанных, соподчиненных частей, взаимодействующих между собой и образующих единое целое. (Слайд №1)

Сегодня на уроке мы будем работать с инструктивными индивидуальными картами. (см. Приложение 1)

Запишите число и свою фамилию в верхнем правом углу карты.

(Запись числа, фамилий учащихся в инструктивные индивидуальные карты урока.)

2. Уровни организации живого. Их усложнение в ходе эволюции.

— Как вы понимаете выражение биологическая система?

Биологическая система – целое, составленное из частей соединение, множество закономерно связанных друг с другом функциональных элементов, представляющих собой целостное образование, единство. (Слайд №2)

— Можно ли клетку назвать биологической системой?

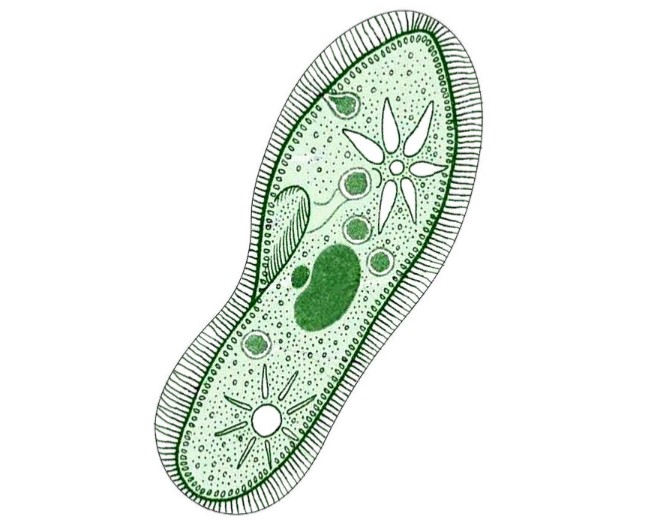

— Вспомните, из каких частей состоит клетка? (Слайд №3)

Я покажу их на слайде, а вы правильно назовите составные части клетки. (Ядро, цитоплазма, цитоплазматическая мембрана, ЭПС, рибосомы, митохондрии и т.д.)

Перед вами лежит инструктивная карта, найдите на ней задание №1.

Догадайтесь, о каком биологическом термине идёт речь, а ответ в и. п. молча впишите в прямоугольник, соответствующий номеру вопроса.

Таким образом, клетки, объединяясь, образуют ткани, а из тканей состоят органы. Органы образуют живой организм. (Слайд №5)

Продолжите запись понятия « организм». (Слайд №6)

3. Организм – единая, целостная, открытая биологическая система.

Организм – любая биологическая система, состоящая из взаимосвязанных элементов, функционирующая как единое целое.

(Дети продолжают запись в индивидуальную карту.)

А теперь перейдём к рассмотрению растений на более сложном эволюционном уровне.

— Давайте вспомним, как устроен растительный организм? (Растительный организм состоит из следующих органов: корневая система, стебель, листья, цветок, плод с семенами.) (Слайд №7)

— Я вам буду показывать составные части растительного организма на слайде, а вы будете подписывать их на рисунке задания №2 в левой части листа чётко и аккуратно.

Таким образом, растительный организм – это система взаимосвязанных органов. (Слайд №8) Закончили работу?

Тогда я открою вам один секрет.

Однажды, а это было ранним июньским утром, мне удалось услышать очень интересную историю. Сейчас я предлагаю вам её послушать.

(У доски органы растения: стебель, лист, корень, цветок, плод. Все ученики в костюмах. Слова автора говорит учитель.)

Разыгрывается задача следующего содержания:

Большое спасибо, ребята, садитесь.

Ребята, вы очень внимательно послушали эту историю, а теперь я предлагаю вам решить задачу №3 (карточка №1).

Задача. Каждому термину, указанному в левой колонке, подберите соответствующее ему определение, приведённое в правой колонке. Соедините их линиями простым карандашом. (Слайд №9)

А – один из органов растения, занимающий боковое положение и выполняющий функции фотосинтеза, газообмена и испарения.

Б – осевая часть побега, которая несёт на себе листья, почки и цветки.

В – осевой вегетативный орган растения, выполняющий функцию почвенного питания и закрепляющий растение в почве.

Г – орган размножения цветкового растения, из которого образуется плод с семенами.

Д – часть организма, выполняющая определённые функции и имеющая определённое строение, форму и расположение в организме.

Проверьте правильность выполнения задания. (Слайд №10)

Вика, мне кажется, ты что-то хотела спросить у ребят.

— А как вы, ребята, думаете: кто из органов для растения самый главный? Ответ свой обязательно обоснуйте. (Итак, для растения все органы одинаково важны. Они взаимосвязаны между собой. Именно благодаря этому организм живёт как единое целое.)

Вы хорошо поработали, а теперь сделаем небольшую паузу.

Предлагаю вам решение новых биологических задач:

И.А.Крылов написал замечательные строки:

«Чьи работают грубые руки,

предоставив почтительно нам,

Погружаться в искусства, науки,

предаваться страстям и мечтам».

— О каких органах растения он написал? (Лист и корень.)

— От какого процесса, происходящего в листьях, зависит поглощение воды корнями. (Испарение.)

Мне бы очень хотелось, чтобы вы надолго запомнили эти прекрасные строки, которые написал К. Паустовский: «Никогда не поздно посадить деревце; и пусть плоды не тебе достанутся, но радость жизни начинается с раскрытия первой почки посаженного растения».

А теперь задача посложнее, но я уверена, что вы с ней обязательно справитесь.

Задача №4 в инструктивной карте.

— Найдите начало головоломки. Это слово где, и по ходу часовой стрелки, пропуская одинаковое кол-во слогов, вы сможете прочитать пословицу. (Где нет листьев, там нет и фруктов.) (Слайд №17)

— Как вы понимаете смысл этой пословицы?

— Доказано, что растение может жить без почвы, если его корни поместить в раствор минеральных в-в. А может ли растение жить без корней? (Не может. Растение крепится в почве с помощью корня. Корневая система поглощает из почвы воду и растворённые питательные вещества.)

— Какое значение стебель имеет для жизни всего растения? (Стебель выносит листья к свету, на нём располагаются почки, цветки и плоды. Он служит растению опорой, связывает между собой все части растения, по нему передвигаются вода, минеральные и органические вещества; выполняет стебель и запасающие функции.)

Итак, ребята, вы сами помогли мне сделать выводы

Растение – это целостный организм, а это значит (Слайд №18):

Предлагаю их прочитать ещё раз и запомнить.

Молодцы, ребята, вы очень хорошо потрудились на уроке. Большое спасибо Вике, Ксюше, Саше, Вике, Лене, Толе, а также всем ребятам, которые проявили на уроке наибольшую активность. Соберите инструктивные карты. За работу в них вы все получите оценки.

Нормальное функционирование всех органов растения способствует его нормальному росту и развитию.

Рассказ об этом приготовила Наташа.

Бамбук – древовидная трава. (Слайд №20)

Самый быстрый рост отмечен у бамбука, являющегося «древовидной травой» с ботанической точки зрения. За одни сутки побеги некоторых видов бамбука вырастают почти на один метр. Стебель бамбука полый, как соломина, в нём различают узлы и междоузлия. Но стебель этот очень прочный. Итак, бамбук – это злак, достигающий часто гигантских размеров. Есть стебли бамбука, достигающие в толщину 10 – 30 см. А высота бамбука достигает на его родине, на Севере, 20 – 50 м. Вот это злак! Молодой бамбук всходит так же, как и пшеница и рожь. Он буйно растёт во всех междоузлиях за счёт вставочного роста и необычайно сильно удлиняется. Чем больше узлов и междоузлий, тем большей высоты достигает это растение.

Прирост стебля бамбука в зависимости от вида и условий жизни может доходить до 50 – 90 см в сутки. Зато ростовой период продолжается всего около сорока дней. А затем начинается созревание стебля и его одревеснение, которое длится несколько лет.

В бамбуковых рощах в тёплое влажное утро можно услышать удивительные звуки, напоминающие повизгивание и плач. Издают эти звуки молодые, быстро растущие побеги, пробивающие себе путь сквозь кроющие листья. Растёт бамбук очень быстро, и из – за возникающего трения появляются эти звуки.

4. Подведение итогов.

Таким образом, в ходе эволюции растительных организмов шло усложнение их организации как систем: от клетки – открытой, саморегулирующейся системы, до организма, также являющегося биологической системой, осуществляющего с окружающей средой обмен веществ и функционирующего как единое целое.

Растительный организм как биосистема

Многообразие форм живых организмов

• что общего между живой и неживой природой;

• чем различаются между собой живая и неживая природа.

Организмы в разных средах жизни. Жизнь протекает на большом пространстве земной поверхности.

Оболочку Земли, где существует жизнь в её различных формах, называют биосферой (греч. bios — «жизнь» и sphaira — «шар»).

жизни организмов: водную, наземно-воздушную, почвенную, организменную. Различные условия сред жизни порождают многообразие форм живых существ и обусловливают их специфические свойства.

Так, живые организмы, населяющие водную среду, — гидробионты (греч. hydor — «вода» и biontos — «живущий») способны к обитанию в плотной и вязкой водной среде: дышат растворённым в воде кислородом, размножаются, находят пищу и укрытия, передвигаются (плавают — «парят») в разных направлениях в толще воды.

Иными качествами наделены организмы, населяющие наземно-воз- душную среду жизни, — аэробиопты (греч. аег — «воздух» и biontos — «живущий»). В процессе эволюции они приобрели способность существовать в менее плотной (по сравнению с водной) среде — при обилии воздуха и кислорода, резком колебании освещённости, суточных и сезонных температур, при дефиците влаги.

Обитатели почвенной среды — эдафобионты (греч. edaphos — «почва» и biontos — «живущий») отличаются небольшими размерами тела, способностью обходиться без света, питаться мелкими животными и органическими веществами погибших организмов, попавших в почву.

Организмы, обитающие внутри другого живого существа — хозяина (в его кишечнике, крови, мышечной ткани, дыхательной системе, печени, кожных покровах и пр.), в большинстве случаев очень мелкие живые существа. Их называют эидобиомтами (от греч. endon — «внутри» и biontos — «живущий»). Некоторые эндобионты являются паразитами, т. е. питаются веществами тела хозяина, другие полезны хозяину, а третьи — нейтральны.

В настоящее время биология рассматривает разнообразие живых форм на основе учения о системе. Для системы характерно наличие нескольких различных частей (компонентов) и связей между ними (структуры), обеспечивающих её целостность. Так как организм представляет собой целостную систему взаимодействующих живых компонентов (органов), его называют живой системой или биологической системой (биосистемой)

Растительный организм как биосистема – совокупность взаимодействующих органов, тканей и клеток

Биосистема — это форма жизни, обусловленная взаимодействием живых компонентов.

В природе существуют биосистемы разной сложности. Так, каждая клетка является биосистемой. Жизнедеятельность и целостность клетки обусловлены взаимосвязью и взаимодействием всех её внутриклеточных компонентов (молекул, химических соединений и органоидов).

Многоклеточный организм по отношению к клетке — структурно более сложная биосистема, поскольку включает различные органы, состоящие из клеток.

В живой природе кроме клеток и организмов есть и другие, более сложные биосистемы — популяции, виды, биогеоценозы, биосфера. При этом каждая из биосистем являет собой единое целое, состоящее из множества взаимодействующих частей. Например, популяция состоит из взаимодействующих организмов (особей), вид образуют взаимодействующие внутривидовые структуры (популяции).

Разные по сложности биосистемы представляют собой особые эволюционно сложившиеся обособленные формы жизни на Земле, или структурные уровни организации жизни

Живые организмы состоят из химических веществ — неорганических и органических соединений. Из комплексов биологических молекул образуются надмолекулярные структуры — клеточные. Клетка — элементарная структурная единица организмов. Любой одноклеточный или многоклеточный организм способен к самостоятельному существованию. Организмы одного вида, обитающие на определённой территории, образуют популяцию. Популяции, как части видов, взаимодействуют между собой, входят в состав биогеоценозов. Из биогеоценозов образована биосфера Земли.

Таким образом, на Земле имеется огромное разнообразие форм жизни. В одном случае оно объясняется условиями сред жизни на планете; в другом — историческим ходом развития живой материи — эволюцией, в результате которой на Земле появились различные многочисленные царства организмов; в третьем — сложностью структуры различных биосистем.

Компоненты и явления основных уровней организации жизни

Организменный уровень организации жизни. Организм как биосистема

Академик Вернадский характеризовал организм следующим образом: ««Организм — это биохимическая отдельность как составляющее живого вещества биосферы». Другой академик — Иван Павлов, выражался иначе: «организм — это в высочайшей степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, восстанавливающая, поправляющая и совершенствующая система». Более четкая формулировка звучит так: «Организм — это дискретная единая биосистема, состоящая из различных органов и тканей, которые взаимодействуют между собой и с внешней средой». Организм — это биологический объект, возникший в результате эволюции жизни на Земле.

Все живое представлено в природе в виде организмов.

Являясь структурным компонентом популяционно-видового уровня организации жизни, организм, в свою очередь представляет собой биологическую систему открытого типа и является выразителем свойств организменного уровня организации жизни. Организм обладает всеми свойствами живой природы — обменом веществ и энергии, питанием, дыханием, выделением, раздражимостью, способностью к размножению, способностью к саморегуляции, приспособленностью к среде обитания и др.

Структурными элементами организменного уровня организации жизни, т.е. составными частями организмов жизни служат органы (системы органов) ткани и клетки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Мы говорим о клетке, как о структурной единице организма поскольку в природе существует множество одноклеточных организмов, тело которых состоит из одной-единственной клетки (бактерии и др.). Для одноклеточных организмов клеточный и организменный уровни тождественны

Взаимодействие структурных элементов организма обеспечивает структурную и функциональную целостность как биологической системы.

Давайте перечислим основные процессы организменного уровня:

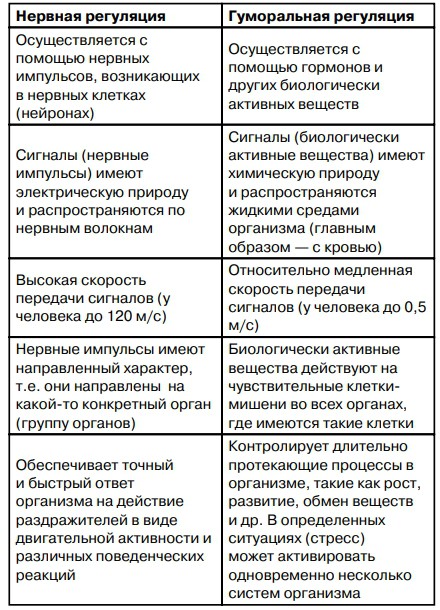

Организм имеет три системы управления физиологическими процессами — генетическую, гуморальную (или гормональную) и нервную. Своим слаженным действием эти системы обеспечивают согласованную работу всех составных частей организма и поддержание относительного постоянства его внутренней среды. Гуморальная система в эволюционном смысле гораздо старше нервной. Первоначально, на заре эволюции у всех живых организмов имелся только гуморальный механизм управления процессами жизнедеятельности. С появлением у животных нервных клеток, возник механизм нервной регуляции.

Гуморальная регуляция подчинена нервной, но оба механизма регуляции действуют в организме согласованно, в тесном взаимодействии между собой, что дает возможность рассматривать их вместе как единую систему нейрогуморальной регуляции.

Генетическая система является регулятором высшего порядка, поскольку строение и функции организма в первую очередь определяются ею.

Что является основой для выживания в сложных изменчивых условиях окружающей среды? Приспособляемость! Чем она в первую очередь определяется? Генотипом! Генотип — это индивидуальная система наследственной информации, доставшейся организму (особи) от предков. Генотип определяет основные жизненно важные реакции организма, такие, как приспособленность к среде обитания, способы добывания пищи, поведение, особенности биохимических реакций, особенности размножения. Генотип является базой, на которой происходит дальнейшее улучшение приспособленности организма к окружающей среде. Рождаясь, организм получает «в наследство» от предков определенные качества, набор инстинктов и прочие свойства, делающие возможным его жизнедеятельность в определенных условиях среды. Генетическая информация обладает специфичностью, причем она специфична не только для каждого вида, но и для каждого организма.

На организмы оказывают воздействие экологические факторы среды и закономерности эволюционного процесса. Каждый организм уникален и каждый организм индивидуально реагирует на воздействие факторов среды, которые вызывают ответные реакции организма, обеспечивающие его сохранность и целостность. Реакция проявляется двояко — от отрицательного (разрушающего) воздействия организм старается уклониться, а к положительному (например, вид и запах пищи) — стремится.

Организменный уровень жизни на Земле представлен невероятно огромным разнообразием форм — от одноклеточных простейших до человека. Организмы отличаются по способам питания (автотрофные и гетеротрофные), размножения, размерам, формам, сложности поведения и т.д.

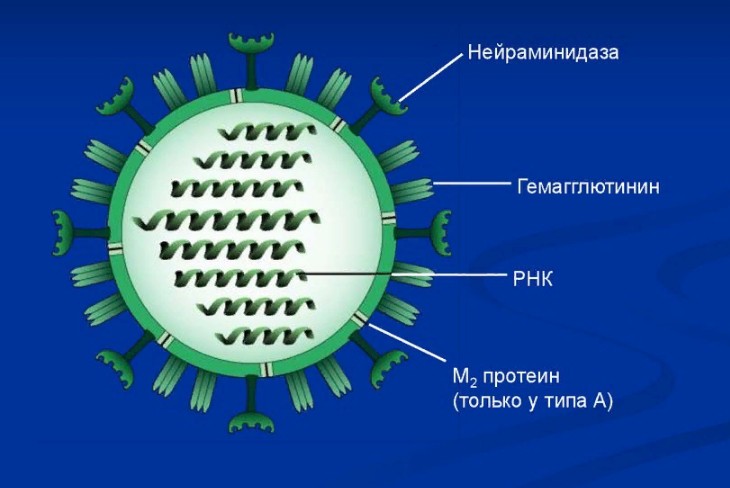

Особое место в природе занимают вирусы, относящиеся к неклеточным формам жизни. От живых организмов вирусы отличаются полным отсутствием основного и энергетического обменов, а также отсутствием клеточной структуры и аппарата синтеза белка. С другой стороны, вирусы имеют генетический материал, способны к размножению (пусть и внутри клетки-хозяина) и эволюционируют путем естественного отбора. Поэтому правильнее все же считать их особой фор-мой жизни. Очень подходит к вирусам поэтичное определение «организмы на краю жизни». С биологической точки зрения вирус представляет собой генетический материал — молекулы нуклеиновых кислот (ДНК или РНК), заключенные в защитную белковую оболочку, называемую капсидом.

Внедрившись в клетку, вирусы используют ее ресурсы для размножения. Размножение вирусов может происходить только внутри клетки-хозяина.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Главным, основным, определяющим признаком любого живого организма является строгая взаимозависимость составляющих его частей. Человек, собака или дерево — это организмы, обладающими всеми признаками организмов, но сердце или желудок, лист или ветка этими признаками уже не обладают. Организм нельзя рассматривать, как простой набор (сумму) органов и тканей. Организм — это система, стоящая по уровню выше своих составных систем

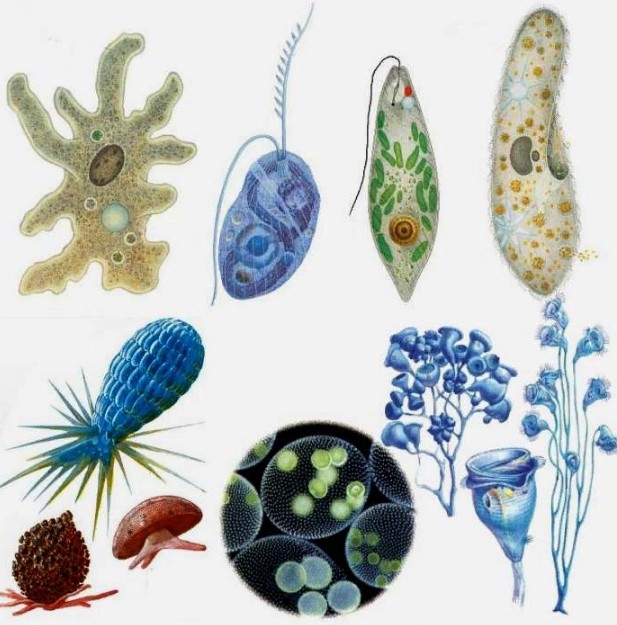

Все организмы разделяют на две большие группы — одноклеточные и многоклеточные.

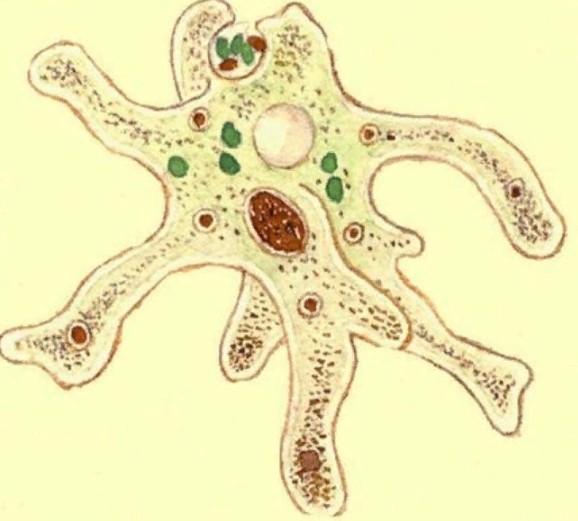

К одноклеточным организмам, как уже было сказано, относятся организмы, тело которых состоит из одной-единственной клетки. Одноклеточные организмы, в свою очередь делятся на прокариоты, клетки которых не имеют ограниченных мембраной ядер, а также лишены большинства органоидов (бактерии) и эукариоты, клетки которых имеют ядро и полный набор органоидов (простейшие).

Одноклеточный организм состоит из одной клетки, но в первую очередь он представляет собой не клетку, а организм, обладающий всеми основными свойствами организмов!

Принципиальное отличие одноклеточных организмов от клеток многоклеточных организмов состоит в наличии у одноклеточных органоидов специального назначения, помогающих им выполнять все необходимые функции. Передвижение и захват пищи обеспечивают выросты — ложноножки, жгутики и реснички. Выделительную функцию обеспечивают сократительные вакуоли. Есть специализированные внутриклеточные структуры, обеспечивающие раздражимость и т.д. Запомните, что клетки одноклеточных имеют более сложное строение, чем клетки, входящие в состав многоклеточного организма.

Рассмотрите строение амебы и инфузории-туфельки, чтобы освежить знания, полученные из курса зоологии.

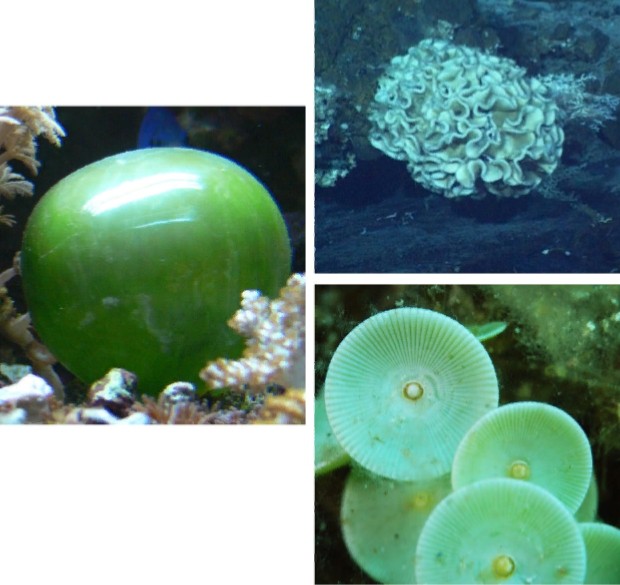

Размеры одноклеточных организмов варьируют от 0,3 микрометра (бактерии— микоплазмы) до 20 сантиметров (некоторые представители класса ксенофиофор, живущие на дне океана, в том числе и на глубинах свыше 10 км)! 0,3 микрометра и 20 сантиметров — разница в 666 666 раз!

Ксенофиофоры — эукариоты, они относятся к типу (по некоторым системам — классу) фораминифер — раковинных одноклеточных организмов из группы протистов. Большинство их раковин известковые, но встречаются и образованные из хитина или из посторонних частиц, склеенных выделениями клеток. Ксенофиофоры обитают на дне океанов, на большой глубине, где отсутствует солнечный свет, вода содержит очень мало кислорода, а давление ее очень велико. Ксенофиофоры фильтруют и перерабатывают ил, создавая тем самым среду для других обитателей морского дна. Питаются они как амебы, обволакивая пищу ложноножками.

С одноклеточными организмами мы закончили, теперь перейдем к многоклеточным организмам.

Количество клеток и их типов в многоклеточном организме варьируется. Так, например, организм гидры состоит всего из семи типов клеток, а в организме человека насчитывается более ста типов клеток.

Клетки многоклеточного организма специализированы — они способны выполнять только определенную функцию и не способны существовать самостоятельно вне организма. Совокупность клеток, выполняющих одинаковые функции вместе с окружающим их межклеточным веществом, называют тканью. Ткани образуют органы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Ткани и органы характерны не для всех многоклеточных организмов. У кишечнополостных (см. рис. Строение гидры), у губок, у водорослей разные клетки разных типов не объединены в ткани, не образуют органов и их систем

В природе существует группа, занимающая промежуточное положение между одноклеточными и многоклеточными организмами — колонии одноклеточных организмов. Колонии нельзя рассматривать, как простую совокупность организмов. Они представляют собой совокупность организмов, ведущих совместный образ жизни.

Типичным представителем таких колоний является вольвокс — шаровидная колония организмов, поверхность которого образована тысячами клеток зеленых водорослей из рода вольвокс. Внутри вольвокс заполнен слизью. Размер вольвокса может доходить до 3 мм. Число клеток в нем варьируется от 200 до 10 000. Двухжгутиковые клетки вольвокса связаны друг с другом цитоплазматическими нитями-мостиками в единое целое. Это позволяет вольвоксу согласованно работать жгутиками и плыть в направлении источника света. Отдельные клетки вольвокса уходят внутрь шара, образуя там молодые «дочерние» колонии. Внутри «дочерних» колоний также образуются новые колонии, которые можно назвать «внучатыми». Разрастаясь, «дочерние» колонии разрывают материнскую и выходят наружу.

А теперь давайте попробуем ответить на вопрос: в чем заключается специфика организменного уровня организации жизни, его главное отличие от прочих уровней?

Специфика организменного уровня заключается в том, что на этом уровне происходит декодирование и реализация генетической информации, формирование признаков, присущих особям данного вида. Меняется организм — меняется вид. Только давайте уточним, что каждый отдельный, конкретный организм на протяжении своей жизни не изменяется. Каким родился, таким и умер. Суть специфики организменного уровня в «переводе» генетической информации в фенотипическую, индивидуальную форму. Условно говоря, на организме природа «опробует», «отрабатывает» конкретный генотип с целью получения сведений о его полезности.

Если организм вырос, выжил в конкурентной борьбе и дал потомство, следовательно, его генотип полезный и он будет закреплен в последующих поколениях. Иначе говоря, на организменном уровне происходит отбор особей по критериям их жизнеспособности и фенотипического успеха. Организмы служат носителями наследственных свойств популяций и видов, они определяют успешность популяции в борьбе за ресурсы. В организмах накапливаются новые свойства вида. На организмах проявляет свое действие естественный отбор, оставляя более приспособленных и выбраковывая менее приспособленных.

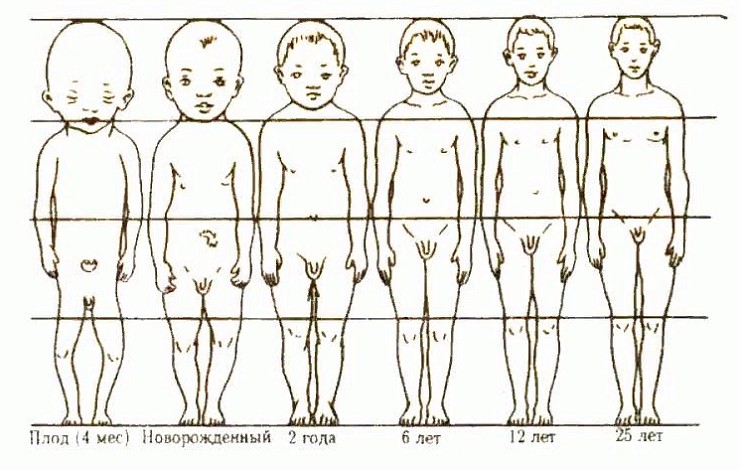

Элементарной или структурной единицей организменного уровня организации жизни является особь от момента ее зарождения до момента прекращения существования.

Элементарным явлением организменного уровня организации жизни являются закономерные изменения особи в индивидуальном развитии, переводящие генотипическую информацию в фенотипическую.

Регулирующей системой организменного уровня организации жизни являются генотип.

Жизненный цикл (индивидуальное развитие) особи называется онтогенезом. Онтогенез у человека и всех живородящих животных делится на два периода — эмбриональный (от момента первого деления оплодотворенной яйцеклетки до момента рождения) и постэмбриональный (от момента рождения до конца жизни).

На организменном уровне организации жизни впервые появились процессы, выражающие ее сущность, такие, как обмен веществ и энергии и др. На организменном уровне осуществляется общение между особями как внутри одного вида, так и между видами.

Благодаря постоянству своей внутренней среды, организмы создают в биосфере особую среду жизни — биотическую, в которой они выступают в качестве хозяев, обеспечивающих проживание других организмов. Другие организмы могут селиться как внутри организма-хозяина, так и на нем. Так, например, в организме человека, преимущественно на коже и в кишечнике обитает несколько тысяч видов бактерий. Речь идет о тех бактериях, которые не причиняют нам никакого вреда.

В чем выражается глобальная роль организмов и в целом организменного уровня организации жизни?

Она заключается в поддержании структуры и устойчивости биосферы. Организмы, как непосредственные участники трофических цепей, обеспечивают биологический круговорот и трансформацию энергии в биогеоценозах.

Жизнь на организменном уровне изучают такие направления биологии, как анатомия и физиология. Анатомия изучает устройство организмов, а физиология — их деятельность.