Рейтинг передач как определить

Как определяется рейтинг телевизионных передач?

В нашей стране формированием рейтингов телепередач занимается исследовательская компания TNS. Отследить каждый включенный телевизор в такой огромной стране не может ни одна исследовательская компания. Поэтому для измерения аудитории производится выборка. Так, TNS проводит выборку среди жителей городов с численностью населения 100 тысяч человек и более в возрасте от 4 лет и старше. Для 29 крупных городов России компания проводит отдельное исследование. Выборка должна соответствовать определенным характеристикам и по своему составу повторять социально-демографический состав населения страны.

Пипл-метры устанавливаются дома у тех, кто дал согласие участвовать в исследовании и прошел специальный отбор. Эти устройства регистрируют включение и выключение телевизора, а также переключение каналов. К ним прилагается специальный пульт, каждая кнопка которого закрепляется за одним из членов семьи.

Когда человек включает телевизор, он должен нажать свою кнопку на пульте и зарегистрироваться. Необходимо указать свой возраст и пол. Потом пипл-метр будет автоматически записывать всю информацию о переключении каналов. Если человек выходит из комнаты, где работает телевизор, он должен снова нажать закрепленную за ним кнопку и снять регистрацию. При выключении телевизора регистрация всех зрителей снимается. Все данные в последующем отправляются в специальных компьютер, который и рассчитывает общие данные. Передача происходит ночью, когда никто не пользуется просмотром телевизора.

Другим альтернативным способом измерения аудитории являются телефонные опросы. Такие опросы достаточно популярны.

«Вам не надоело, что вас так дурят?» Кто и как решает, что россиянам смотреть по телевизору

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

На минувшей неделе телерынок всколыхнул «рейтинговый» скандал: Первый канал отказался показывать Кубок Первого канала по хоккею, потому что хоккейные трансляции в России вроде бы никто не смотрит. С этим категорически не согласились главы российских хоккейных ассоциаций. Матчи всегда проходят при заполненных трибунах, и трудно поверить, что поединки национальной сборной неинтересны телезрителям. Однако если разобраться, решение канала — вовсе не претензия к спорту, а скорее следствие несовершенства системы определения рейтингов. «Лента.ру» выяснила, кто их подсчитывает, почему в них не верят и зачем это нужно знать россиянам.

На первый взгляд, жест Первого канала казался абсурдным. Телеканал транслирует матчи кубка 12 лет подряд, дает в прямом эфире поединки чемпионата мира по хоккею, и вообще спорт старается не игнорировать. Однако телевидение находится в заложниках у рейтингов, и любая попытка вырваться из этого плена неминуемо сказывается на прибыли.

Не секрет, что телеканалы существуют в основном за счет рекламных доходов. А рейтинг — это показатель, на который ориентируется рекламодатель, решая, на какой канал и в какой телепроект направить свой бюджет. Рекламодателю выгодны передачи с наибольшим охватом аудитории (не всегда, но для крупных каналов это так), а чем больше зритель смотрит тот или иной телеканал, тем дороже минута его рекламного времени.

Если говорить о спорте на ТВ, то стоимость минуты в трансляциях Евро-2016 на Первом канале и «России» составляла 11 миллионов рублей, а размещение 30-секундного ролика во всех матчах чемпионата обходилось рекламодателю в 154 миллиона рублей.

Телевидение зависит от рекламодателя. Зритель увидит в прайм-тайм программу с наибольшим рейтингом. И даже если каналы, упрекаемые в показе не интеллектуальных, но приносящих деньги шоу, захотят продемонстрировать зрителю качественный просветительский проект, нельзя рассчитывать на его долгосрочность, объяснил «Ленте.ру» менеджер федерального канала. Велика вероятность, что аудитория такого проекта не будет достаточно широка, а это повлияет на рейтинг канала в целом.

Именно поэтому телеканалы бьются за чистоту вычислений рейтинга и находятся в затяжном конфликте с монополистом на рынке телеизмерений — компанией TNS, которая эти рейтинги и поставляет. Который год каналы высказывают претензии к корректности подобных подсчетов, однако вынуждены мириться с ними, поскольку рекламодатель опирается именно на эти данные.

Как создаются рейтинги и что с ними не так

TNS, действующая в России с 1989 года, была пионером рынка телеизмерений. Компания раздает семьям пиплметры — устройства, подсоединяемые к телевизору и фиксирующие, кто из членов семьи, когда и какой канал включал. Так выявляются топовые каналы и передачи.

Собственно, к пиплметрам и возникли претензии. Они установлены в 5,4 тысячи домов — в крупных городах с населением выше 100 тысяч человек. Это называется измерительной панелью.

Каналы утверждают, что такую панель нельзя считать репрезентативной: и количества пиплметров недостаточно, и малые города не охвачены. Из 169 городов с населением больше 100 тысяч человек приборы есть в 77, а замерами в городах поменьше заниматься по-прежнему не собираются. В переводе на язык статистики, телевизионщики и рекламодатели не имеют представления о том, что и как смотрит 49 процентов населения, говорит «Ленте.ру» представитель другого федерального канала.

«Остальная часть не учитывается, поскольку рекламодателю она просто-напросто неинтересна. Он не хочет платить за ее измерение, а каналы не могут», — сообщил «Ленте.ру» Виктор Коломиец, руководитель аналитического центра компании Vi, продающей рекламу на российском ТВ.

О пиплметрах спорят уже лет 15. Нарекания вызывает и то, что приборы банально не поспевают за временем. Они морально устарели, когда люди начали смотреть ТВ в интернете, а потом пользоваться новым поколением телевидения — IPTV. До 2013 года устройства вообще не могли подключаться к телевизорам нового поколения. Кроме того, методика измерения не фиксирует, что смотрят вне дома: к примеру, на работе, в дороге, на даче или в гостях.

В ответ на упреки TNS увеличивала количество подключенных домохозяйств. Однако крупные каналы это не устраивает.

Еще в начале 2000-х в открытое противостояние с компанией вступил Первый канал, который по сей день настаивает на том, что измеритель должен не только обслуживать рекламодателя, но и создавать целостное представление о предпочтениях граждан.

В 2002-м Первый канал создал собственную службу подсчетов телепросмотров СТИ, а годом позже выступил за выбор единого измерителя, который бы всех устроил. Инициатива получила поддержку, но медиаменеджеры между собой договориться не смогли.

В результате в конце 2004 года канал отказался закупать данные TNS. Из-за этого в ближайшие три года измеритель не досчитался 1,5 миллиона долларов дохода.

В течение десятилетия другие каналы также постепенно осознали, что система далека от совершенства и на рынке телеизмерений нужна если не революция, то коренная реформа. И вот уже глава «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, «Пятница», ТВ-3) пролоббировал создание индустриального комитета, который должен был выбрать одну компанию, способную учесть запросы телеканалов и обеспечить честные измерения. Но затея провалилась — подведение итогов тендера затягивалось, а в феврале 2015 года его и вовсе отменили.

TNS по-прежнему монополист, но вопросы к ней прежние: недостаточность исследовательской панели, отсутствие данных по просмотру телепередач в интернете и о том, как это влияет на использование телевизора.

«Вам не надоело, что вас так дурят?»

Так гендиректор Первого канала обратился к продавцам рекламы в 2012 году на конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей.

В тот же день канал представил открытую версию системы телеизмерений — СТИ, которая прежде использовалась только для внутренних нужд. Канал подчеркивал, что СТИ — не конкурент TNS, поскольку измеряет не рейтинг, а предпочтения зрителей и долю каналов — процент тех, кто смотрел программу, относительно общего количества зрителей, смотревших ТВ в данный момент времени.

Десятки операторов с утра до позднего вечера звонят зрителям и интересуются, что они смотрят в данный момент. Обзвон проводится не только по домашним, но и по мобильным телефонам, а значит, оператор может зафиксировать, что россияне смотрят вне дома, в дороге или в спортбаре.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За день удается провести десятки тысяч телефонных интервью. Правда, операторы СТИ обзванивают только жителей столицы. Для всероссийского охвата требуется куда больше ресурсов.

Помимо Первого канала, предпочтения российских зрителей анализирует компания Media Hills — на основе данных от 200 операторов связи. Панель Media Hills охватывает 60 тысяч домохозяйств в 117 городах, из них 45 — с населением больше 100 тысяч человек. К весне 2017 года компания планирует расширить охват до 400 тысяч семей.

Свои способы измерений телеэфира есть у GS Group и компании «Ромир». И те, и другие настаивают на том, что рейтингам TNS доверять нельзя, поскольку они охватывают не всю страну, а менее половины больших городов.

«Если вы хотите выяснить, все ли яблоки созрели на яблоне, вы же не будете пробовать каждое из них. Вы возьмете несколько для того, чтобы сделать заключение. Это выборочное исследование. С точки зрения статистики здесь все логично», — парирует Коломиец из Vi.

Старые проблемы под новой вывеской

Несмотря на недовольство методикой, TNS продолжает определять рекламный рынок на российском ТВ. В декабре Роскомнадзор выбрал компанию MediaScope, в которую трансформировалась TNS после продажи 80 процентов ВЦИОМу для соблюдения закона об иностранном капитале, уполномоченным государством телеизмерителем. Это значит, что все рекламодатели для размещения рекламы на ТВ будут опираться на данные MediaScope.

Когда поправки в закон только обсуждались (а они были приняты достаточно быстро), телеканалы надеялись, что главный телеизмеритель страны сможет точнее считать аудиторию, расширит географию исследований и обеспечит клиентов релевантными данными по телевидению в сети. Об этом говорили Первый канал, ВГТРК и «СТС Медиа».

Однако после подведения итогов конкурса Роскомнадзора в MediaScope заявили, что продолжат полагаться на пиплметры и грандиозного расширения панели ждать не стоит. В 2017 году компания только начнет обсуждать с рекламной и ТВ-индустрией перспективу увеличения количества пиплметров с нынешних 5,4 тысячи до 6 тысяч. В итоге и для медиахолдингов, и для телеизмерителя-монополиста пока практически ничего не изменилось.

Как ТВ каналы определяют количество зрителей и рейтинги телепередач.

Ещё в 2016 году 1 канал сделал заявление, что отказывается от трансляций хоккейных матчей кубка первого канала, обосновав это потерей интереса телеаудитории к трансляциям спортивных соревнований. Тогда резонно возникает вопрос: каким же образом ТВ каналы определяют собственную телеаудиторию и рейтинги передач.

С помощью «Пиплметров». Это такое специальное электронное приспособление, подсоединяемое к телевизору, и предназначается оно для сбора сведений об аудитории телевидения. «Пиплметры» устанавливают в жилье тех зрителей, кто дал согласие принимать участие в исследовании. Прибор зафиксирует включение и отключение телевизора, переключение с канала на канал специальном пульте. Изначально в подобных исследованиях рейтингов были заинтересованы рекламные компании. Для них было важно, чтобы их реклам увидела как можно большая телеаудитория. А для этого необходимо было знать какую телепередачу и на каком именно канале собирается смотреть наибольшее число зрителей.

Еще одним из простых способов является обычный опрос граждан. К примеру если в городе проживает 1 млн человек, из них опрашивают 1000, из которых 100 человек смотрят конкретную телепередачу. После этого определяется процентное соотношение (10 %) и получается итог: что данную программу смотрят 100000 человек.

Вполне вероятно что с развитием современных технологий нами уже приобретаются телевизоры, в которых встроен специальный датчик, который фиксирует, что мы смотрим, а что нет.

В любом случае никто не даст точной и конкретной оценки. Все эти данные различаются и в состоянии определить только приблизительную телеаудиторию.

Как устроено телевидение: что такое рейтинги, охваты и реклама?

Согласно исследованиям, ежедневно россияне смотрят телевизор до 4 часов в сутки. Телевизор – уже давно обязательная часть нашей жизни. Тем не менее, не многие задаются вопросом, а как на самом деле устроено телевидение и благодаря чему оно живет, меняется, развивается? Об этом и многом другом мы расскажем в нашей статье.

Телевидение – это, прежде всего, бизнес. Это первое, что нужно понять. К сожалению, многие воспринимают телевидение как некое развлечение, смотря только с позиции «зрителя», но чтобы разобраться в том, как на самом деле устроено телевидение, запомните: телевидение – это бизнес. Очень специфический и своеобразный, но тем он и интереснее. А знаете, что является товаром на ТВ? Эмоции. Ваши собственные. Телевидение поставляет своей аудитории различные переживания: счастье, уверенность, удивление, радость и многое другое, что в широком смысле можно назвать «развлечением». Взамен вы отдаете эмоции, а также свое время, которые вы потратили на «получение услуги» и «оплату эмоциями». И именно это телевизор и продает рекламодателям. И чем больше ваша оплата, тем дороже телеканал ее перепродает брендам.

В широком смысле слова телевидение – это не только студия, осветительные приборы и камеры (это всего лишь внутренняя кухня), телевидение – это зритель, его эмоции и тот, кто эти эмоции оплачивает, то есть бренд. Телевидение – это площадка взаимодействия рекламодателей и людей. И это касается не только рекламы, но и всего контента – так как решение какой именно контент ставить – зависит от его рейтинга и многих других показателей.

На самом деле, телевизионный бизнес один из самых честных в том отношении, что нам показывают ровно то, что мы сами хотим смотреть. Довольно смешно слышать разговоры о каком-то заговоре, что кто-то хочет «оболванить» наше население и с помощью телевизора показывают нам, якобы, какие-то глупые программы. Так может утверждать только тот, кто не понимает, как устроено телевидение. По телевизору нам показывают то, что мы сами хотим смотреть. Наши желания, интересы и удовольствие можно измерить и оценить. Собственно, это и называется рейтинг (слово «rating» с английского переводится как «оценка»).

Рейтинг –это среднее количество зрителей, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории. То есть, рейтинг – это дробная величина. Давайте попробуем посчитать рейтинг рекламного ролика: нам известно, что наша целевая аудитория – это 1 000 000 человек, а ролик увидели только 50 000 человек. Расчет будет следующим: 50 000 / 1 000 000 х 100 % = 5%.Рейтинг рекламного ролика составил 5%. Много это или мало можно сказать только опираясь на сравнительный анализ других рекламных роликов, к тому же лучше сравнивать не один выход, а сразу несколько, суммировав их рейтинги. Сумма рейтингов обозначается аббревиатурой GRP (англ. gross rating point) – это одно из важнейших понятий ТВ-бизнеса. Если, упрощенно, GRP – это сумма всех рейтингов, то сумма рейтингов нашей целевой аудитории называется TRP (англ. target audience GRP). Именно это понятие между телеканалом и рекламодателем используется при покупке рекламного места и для расчета эффективности рекламной кампании на телевидении.

Как же подсчитать насколько эффективно мы разместили наш рекламный ролик, то есть, насколько он соответствует нашей целевой аудитории? Для этого используется, так называемый, индекс соответствия (affinity index). Для его подсчета нужно рейтинг нашей целевой аудитории (TRP) разделить на сумму всех рейтингов (GRP). Наша размещение будет эффективным, если рейтинг нашей целевой окажется больше общего рейтинга. Поэтому, планируя рекламную кампанию, как правило, стараются, чтобы Affinity Index был больше 100.

Еще один важный показатель работы ТВ-рынка – это охват (Reach). Охватом называют общее количество человек, или процент от целевой аудитории, которые увидели вашу рекламу за время рекламной кампании. Этот показатель рассчитывается в натуральных числах (тысячи человек) или в процентах от целевой группы. При этом, в отличие от GRP, при подсчете охвата каждый человек, хотя бы раз видевший рекламу, учитывается только один раз.

Мы привели только малую часть всех показателей, которые используются в медиа-бизнесе, но и этого достаточно, чтобы понять, что телевидение – это очень большая и сложная индустрия. Сами рекламодатели для эффективного размещения своей рекламы предпочитают действовать через медийные агентства – ведь размещение рекламы требует большой экспертизы, знаний и опыта взаимодействия с площадками. Занимаются же планированием и размещением рекламы – медиапланнеры.

Медиапланирование – относительно новая специальность. Следовательно, и шанс сделать карьеру в этой сфере значительно выше. Что делает медиапланнер? Его основная обязанность – планирование размещения рекламы и прогноз бизнес-результатов. Клиент рекламного агентства хочет понимать, во что он инвестирует свои деньги, какую отдачу он получит от каждого вложенного рубля – именно ответ на эти вопросы и составляет суть профессии медиапланнера. Здесь и тотальное знание всех типов медиа, и понимание специфики клиента (без этого сложно понимать, где лучше размещать рекламу), здесь и проникновение в целевую аудиторию, ее тренды, мотивы поведения и так далее.

Стоит отметить, что сейчас медиапланирование – это уже не только «цифры и отчеты». Сегодня медиапланнер должен быть и стратегом, и креатором, и аккаунтом. И, разумеется, без родного всем рекламщикам слова research тоже никуда – медиапланнер должен не только знать все технические новинки рынка, но и понимать, как их интегрировать в свою работу для достижения целей и задач клиента.

Одним словом, медиапланнер – это перспективная и востребованная профессия. Обязательные soft-skills: увлеченность, разносторонность и целеустремленность. Работа в медиапланировании многосоставная и требует как аналитических навыков, так и стратегического видения, и креативности.

Рейтинг передач как определить

В этой статье мы рассмотрим основные принципы понимания телевизионной статистики, распространенные уловки правообладателей, пытающихся выдать желаемое за действительное, а также приемы противодействия возможным манипуляциям. О том, как читать рейтинги, рассказал Александр Саблуков, генеральный директор компании «0+Медиа».

Итак, начнем с того, откуда берутся телевизионные рейтинги и цифры. В России, как и в большинстве других развитых стран, существует единый телеизмеритель – компания «Медиаскоп» (также известный старожилам под именами TNS или Гэллап). По соглашению между телеканалами и рекламодателями данные «Медиаскопа» служат «валютой» на медиарынке и считаются объективным показателем рейтингов телепрограмм.

В «большом» TV Index на данный момент измеряется 3 телеканала, ориентированных на детей: Карусель, Disney и Мульт, именно на них приходится основная доля смотрения анимации в России. Также мультфильмы идут на других федеральных телеканалах (СТС, ТНТ, Пятница, ТВ-3 и прочих), но тайм-слоты под детский контент на них ограничены. Прочие детские телеканалы измеряются в TV Index+ и не имеют возможности предоставлять рейтинги по конкретным сериалам, как бы вас ни убеждали в обратном.

Сразу ответим на вопрос, интересующий лицензиатов и ритейл, «гарантируют ли хорошие рейтинги мультфильма популярность лицензионного продукта?». Конечно, нет, все мы знаем примеры, когда цифры есть, а продаж нет. Но при прочих равных они существенно снижают риски выхода на рынок. Поэтому продавцы лицензий всеми правдами и неправдами пытаются показать, что именно их бренд является королем эфира.

Самый популярный прием – сужение выборочной совокупности исследования TV Index за счет ограничения временного периода, целевой аудитории, тайм-слота, географии и прочих параметров. При наличии навыка и доступа к базе данных любой проект можно показать в более выгодном свете. Основная опасность для принимающего решение с точки зрения лицензионного бизнеса заключается в том, что наряду с сужением аудитории возрастает вероятность ошибки. Это происходит из-за того, что резко падает репрезентативность. Всего в исследовании принимает участие 13,5 тыс. человек (5,4 тыс. домохозяйств). Представьте, что из них всех вы оставили только мальчиков в возрасте 7-10 лет, смотревших определенный канал в определенный отрезок времени. Таким образом, цифры рейтингов будут формировать буквально несколько зрителей, случайным образом выводя в топ те или иные проекты.

Другим популярным способом подтасовки данных является ранжирование по наиболее выгодному для своего проекта параметру. Это может быть средний рейтинг, средняя доля, накопленный рейтинг, охват в тыс. чел., максимальный рейтинг/доля серии. С точки зрения принятия решения о лицензировании самым важным параметром является накопленный (суммарный) рейтинг, причем смотреть надо все телеканалы, на которых шел проект в интересующий вас период. Средние доля (% от смотревших ТВ в данный момент времени) и рейтинг (% от всей измеряемой аудитории) показательны, но в каком-то смысле это «средняя температура по больнице», которую лучше смотреть за большой период времени.

Максимальный рейтинг эфирного события с практической точки зрения вообще не представляет интереса. Это поляна, на которой соревнуются телеканалы и производители контента с целью потешить собственное самолюбие.

Третий прием – отбирать из перечня измеряемых проектов только те, с которыми хочется сравниться в указанный период, оставляя за скобками те, с которыми сравниваться невыгодно. При этом критерии такого отбора объясняются не очень внятно или же не объясняются вовсе. Таким образом, проект искусственно выводится в топ, а потенциальный лицензиат вводится в заблуждение. При этом, если мы говорим о сравнении сериальных проектов, то имеет смысл удалить из списка проекты, вышедшие в эфир менее определенного количества раз (например, менее 20 раз за квартал), с коротким хронометражем (менее 2-3 минут). Но все это необходимо четко обозначить при предоставлении данных.

Вообще на сайте Медиаскопа довольно подробно прописаны правила публикации цифр, которые чаще всего игнорируются пресс-службами в погоне за горячим заголовком. Согласитесь, статья под названием «Наш сериал Х стал первым по среднему рейтингу во второй неделе первого квартала среди детей в возрасте 10—12 лет, смотревших канал Y с 19 до 22 вечера, но без учета проектов 1,2,3,4,5» вряд ли кого-то заинтересует.

Теперь несколько практических советов, которые пригодятся потребителям телевизионных рейтингов.

Мы взяли период с 1 января по 26 мая 2019 г. (доступные данные за 2019 год на момент написания статьи) и посмотрим, как меняются цифры проектов в зависимости от сортировки и вида подачи. Для примера будут использованы данные по каналам «Карусель» и «Мульт», работающие на одну целевую аудиторию и являющиеся площадкой для большинства сериальных проектов, представленных на лицензионном рынке.

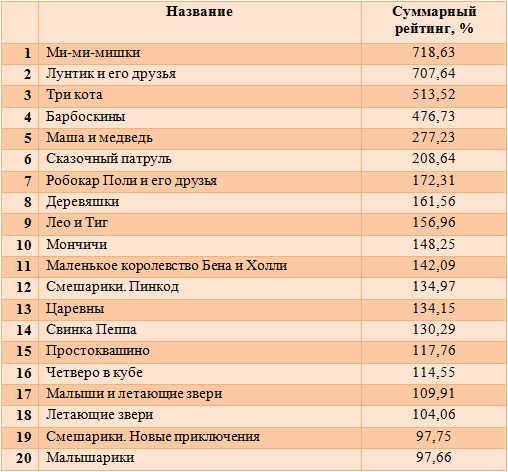

Вот как выглядит ТОП 20 на канале Карусель по суммарному рейтингу в целевой аудитории канала 4-45.

Mediascope TV Index, Россия 100 000+, 1.01.2019- 26.05.2019, канал Карусель, все 4-45.

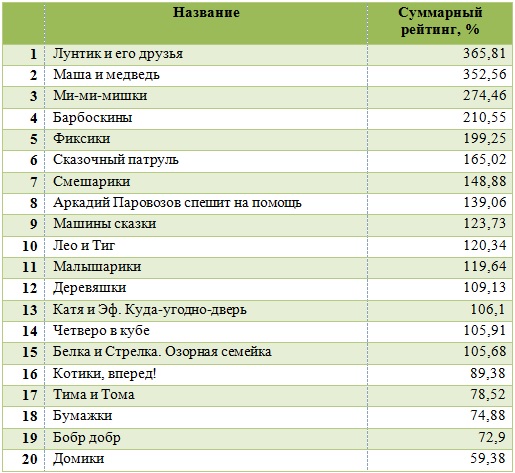

А это аналогичный топ 20, но уже на канале Мульт.

Mediascope TV Index, Россия 100 000+, 1.01.2019- 26.05.2019, канал Мульт, все 4-45.

Если представить, что анимационный проект – это рекламный ролик лицензионного продукта, то крайне важно знать, с каким количеством зрителей и как часто он контактировал. Поэтому суммарный рейтинг сериалов, показанных на этих и других каналах, можно складывать.

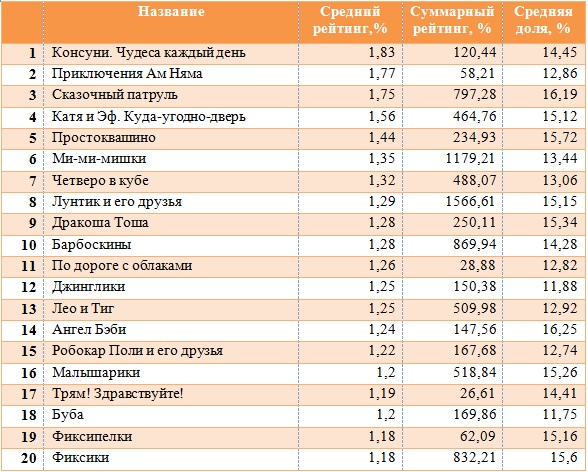

Теперь посмотрим на более узкую целевую аудиторию 4-11 лет, отсортируем по среднему рейтингу, а также удалим из списка проекты, которые были показаны менее 20 раз.

Mediascope TV Index, Россия 100 000+, 1.01.2019- 26.05.2019, канал Карусель, все 4-11, 20 и более показов.

Вот проекты, которые попали бы в топ 20 по этой аудитории, если бы мы учитывали показанные менее 20 раз: Bush baby world, «Чучело – мяучело», «Как львенок и черепаха пели песню», «Чудо-Юдо», «Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!», «Лего. Мир юрского периода. Побег Индоминуса», «Смешарики. Дежавю».

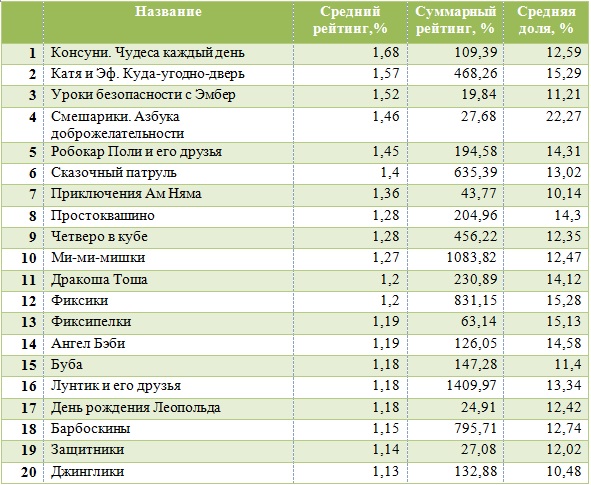

И то же самое на канале Мульт: средний рейтинг мультсериалов, показанных 20+ раз по аудитории 4-11.

Mediascope TV Index, Россия 100 000+, 1.01.2019- 26.05.2019, канал Мульт, все 4-11, 20 и более показов.

Внимательный читатель может спросить: «А куда делись «Маша и медведь», «Малышарики» или «Деревяшки», которые были в ТОПе на Мульте в предыдущей таблице?»

Дело в том, что у Мульта нет «орбитного» вещания на разные часовые зоны страны, поэтому топовые проекты равномерно распределены по программной сетке в течение всех суток. В связи с этим, при большом количестве показов, средний рейтинг сглаживается за счет того, что проекты выходят не только днем, но и ночью. Но это не делает проекты менее популярными у зрителей.

Идем еще дальше, теперь рассмотрим, что популярно у самой юной аудитории и насколько различаются предпочтения у мальчиков и девочек.

В таблице ниже топ 20 проектов среди девочек 4-7 лет на канале Карусель, показанных не менее 20 раз. Мы отсортировали опять по среднему рейтингу, но для сравнения оставили и другие важные показатели: суммарный рейтинг и долю.

Mediascope TV Index, Россия 100 000+, 1.01.2019- 26.05.2019, канал Карусель, девочки 4-7, 20 и более показов.

А вот что предпочитают мальчики 4-7 лет.

Mediascope TV Index, Россия 100 000+, 1.01.2019- 26.05.2019, канал Карусель, мальчики 4-7, 20 и более показов.

И для логического завершения картины сравним предпочтения девочек и мальчиков 4-7 лет на канале Мульт.

Mediascope TV Index, Россия 100 000+, 1.01.2019- 26.05.2019, канал Карусель, девочки 4-7, 20 и более показов.

Как мы увидели, для более полного понимания картины необходимо смотреть на нее с разных сторон. В частности, обращать внимание не только на место в топе, но и на абсолютные цифры. Зачастую разница между 1-м и 10-м местом может быть несущественна. Ну и не забывать запрашивать дополнительные параметры, по которым может быть выстроено ранжирование, такие, как: суммарный рейтинг, средний рейтинг, средняя доля по целевой аудитории лицензионного продукта и телеканала.

Будем рады рассказать вам еще много интересного про цифры, рейтинги и не только в рамках предстоящего форума «Секреты детского маркетинга» 19-20 июня, ежегодной деловой программы на фестивале Мультимир, отраслевых выставках и конференциях и на каждой встрече с представителями компании 0+Медиа.

генеральный директор компании «0+Медиа»,

«Вестника лицензионного рынка»

Александр Саблуков – генеральный директор компании «0+Медиа», специализирующейся на продаже телевизионной рекламы, управлении лицензионными правами, разработке и монетизации цифровых проектов, проведении мероприятий для детей и родителей (в т.ч. фестиваля «Мультимир»). Окончил Социологический факультет МГУ, кафедру Методологии социологических исследований. С 1998 г. работал в сфере исследований и аналитики. В сфере медиа с 2005 г. (был директором по маркетингу издательского дома «Gameland»), на телевидении с 2009 г. (был директором по маркетингу телекомпании «Первый канал. Всемирная сеть»). При его участии запущено несколько детских телеканалов, в т.ч. федеральный детско-юношеский канал «Карусель».