Рыба амеба как выглядит

Акваловер

Аквариумистика — аквариум новичкам, аквариум любителям, аквариум профессионалам

Паразитические амебы. Амебиазы рыб

Самое читаемое

Самое читаемое

Амебные заболевания рыб или амебиазы встречаются в аквариумах достаточно часто, обнаружить и продиагностировать их бывает непросто. Это связано с тем, что амебиазы не вызывают у заболевшей рыбы специфических симптомов. Обычно симптомами бывают: потеря или изменение окраски, появление излишков слизи на кожных покровах рыбы, дистрофия и потеря аппетита, оттопыривание жаберных крышек и учащенное дыхание.

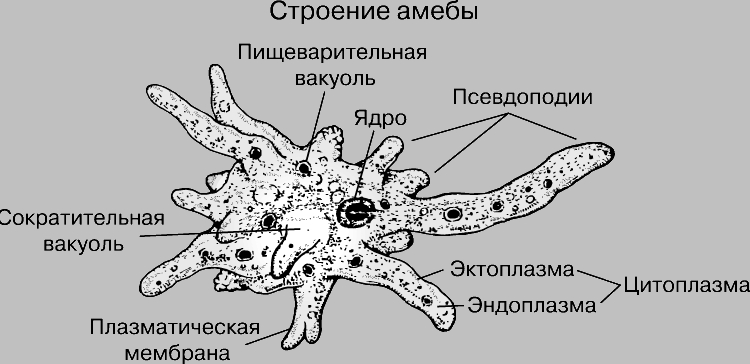

Амебы – это одноклеточные организмы, имеющие псевдоподии (ложноножки), т.е. постоянно меняющие свою форму, с помощью чего клетка передвигается и захватывает пищу.

Питаются бактериями, водорослями, простейшими. Размножаются путем деления клетки надвое.

Паразитические амебы у человека могут вызвать дизентерию.

Различные виды амеб мало различаются между собой. Они могут различаться: формой тела, способностью производить длинные в виде лучей или короткие протоплазматические выпячивания тела (псевдоподии), при помощи которых они захватывают пищу, питаются, двигаются. А некоторые виды амеб как бы переливаются, и, таким образом, передвигаются. Различаются между собой они также по форме и размерам ядра, количеству и размерам вакуолей, формой и размерами цист.

Могут быть как эктопаразитами (наружными), обитающими на поверхности кожи, плавников, жабр, так и эндопаразитами (внутренними), обитающими в пищеварительном тракте, сердце и других органах.

Самих амеб обнаружить бывает довольно сложно даже при микроскопическом исследовании. А без микроскопа правильный диагноз при амебиазе поставить вообще невозможно.

Амебы обычно прозрачны. Если они находятся на умирающей рыбе, то начинают образовывать цисты, трудно отличимые от клеток органов рыб. Поэтому для исследования берут только живых или погибающих рыб, но не погибших и полежавших хотя бы более 10 минут в воде. Если проводят исследование рыбы, умершей от амебиаза 2-3 часа назад, то гарантированно, что амебиаз продиагностирован не будет.

Амебы очень подвижны и похожи на подвижные тканевые клетки рыб, например нейтрофилы. Различить амебу под микроскопом тоже нелегко, из-за ее схожести с клетками: необходимо осматривать одно поле зрения в течение не менее 15 минут, чтобы обнаружить амебу.

При амебиазах, как правило, нет выраженных симптомов изначальной причины болезни (собственно, амебиаза), но гибель рыб происходит. Часто заболевшая амебиазом рыба подвергается вторичной бактериальной инфекции в пораженных местах, проходящей с кровоизлияниями, язвенными поражениями.

Мазки, в которых исследуются соскобы с органов, на предмет наличия амеб, должны быть разбавлены физиологическим раствором. В нем амебы дольше сохраняются.

При заражении биотопа амебами (чаще всего с вновь поступившей рыбой), заражаются обычно все рыбы, однако заболевание проявляется сразу далеко не у всех, и заболевают рыбы постепенно:одна за другой в течение, например, года. Амебиазы очень часто сопровождаются вторичным заболеванием.

Лечение:

— препарат тиберал: 0.3 мг на 100 г мотыля в течение 3 дней. Лечатся все рыбы, контактировавшие с больной рыбой. Перед терапией рыб не кормят в течение 2-3 суток.

Можно провести и ванны из препарата: один раз в день 1 г препарата на 10 литров воды в течение 4-5 часов. Ванну повторять в течении 5 дней с приготовлением каждый раз нового лечебного раствора.

После проведения ванны или применения лечебного корма, рыб пересаживают в новый аквариум без грунта. После проведения курса терапии рыбы отдыхают 3-4 дня, затем им проводят еще одну 5-дневную терапию.

Вода из зараженного аквариума сливается. Аквариум протирают тампоном, пропитанным 4% раствором формалина, промывают водой и просушивают. Инвентарь и грунт дезинфицируют горячей водой температурой 70-80°С в течении 10-15 минут.

— смесь формалина с малахитовой зеленью и метиленовой синью: 1 мл на 5 литров воды в течение 15 минут, 2 раза в день — два дня подряд, обработанных рыб сажают после каждой ванны в новый аквариум; особенно хорошо помогает при наружных амебиазах живородящих рыб. К лечению можно добавить корм с тибералом.

— метронидазол с добавлением в живой корм: 0.5 мг на 100 г мотыля; лечение в течение 3-5 дней;

Но к счастью, амебиазы можно предотвратить, а не сильно расплодившихся амеб уничтожить на стадии карантина!

Перед посадкой в карантинный аквариум необходимо провести обработку рыб смесью формалина с малахитовой зеленью и метиленовой синью: 1 мл на 5 литров воды: с помощью ванн – 1 мл данной смеси на 5 литров воды в течение 10-20 минут, а затем выдерживать рыб после ванны в резервуаре с чистой отстоянной водой и хорошей аэрацией 30-40 минут.

Данная обработка уничтожает большинство эктопаразитов: триходинид, костий, хилодонелл, криптобий, апиозом, амеб и моногеней, некоторых паразитических ракообразных (не уничтожает ихтиофтириусов и эндопаразитов). Далее рыб сажают в карантинный аквариум и проводят дальнейшую профилактику болезней. При чувствительности рыб к формалину или малахитовому зеленому, их заменяют в ваннах на тинидазол.

Амёба обыкновенная

Что такое амёба обыкновенная

Амёба является самой распространённой и наиболее известным простейшим микроорганизмом. Она, как и другие одноклеточные (инфузория туфелька и эвглена зелёная), представляет научный интерес для исследований. Та как от подробного изучения простейших одноклеточных зависит понимание более сложных организмов.

Амёба обыкновенная (также её называют амёбой протеи или корненожкой) относится к классу «Lobosea», имеет размер 0,2 – 0,5 мм с полиподиальной формой с множеством отростков с внутренними токами цитоплазмы – псевдоподиями.

Особенности амёбы обыкновенной

Отличительной особенностью амёбы является наличие более чем 500 хромосом в одном ядре. А также она способна выпускать около 10 ложных конечностей (ложноножек), которые помогают передвигаться со скоростью – до 15 мм/час.

Этот организм способен самостоятельно существовать без посторонней помощи.

Жизненный цикл амёбы обыкновенной

Амёба обыкновенная проживает свой жизненный цикл очень примитивно. Она растёт до определённых размеров и размножается способом деления ядра. Если она попадает в неблагоприятные условия, то может на время замереть и перейти в фазу под названием «циста». Как только среда становится благоприятной, клетка начинает пробуждаться и активно приступает к размножению.

Жизнедеятельность амебы обыкновенной

Амёба способна образовать ложноножки, которые окружают питательные вещества и упрощают процесс питания. Цитоплазма выделяет пищеварительный сок. Он скапливается в пузырьке, который назван пищеварительной вакуолью. Благодаря соку основная масса питательных веществ, которые проходят в пространство цитоплазму для построения тела одноклеточного.

Строение амёбы обыкновенной

Клетка способна менять форму своего тела. Это возможно благодаря постоянному изменению расположения её ложноножек. По размеру она не более 0,5 мм. С внешней стороны тело покрывает мембрана – плазмалемма, а полость внутри клетки заполнена цитоплазмой с жизненно важными для неё включениями.

Цитоплазма характеризуется неоднородностью и разделяется на следующие части:

При тщательном увеличении становятся видными псевдопотии (ложноножки), которые выполняют функции конечностей.

Дыхание амебы обыкновенной

Амёба обыкновенная способна дышать под водой. В процессе поглощения кислорода, растворённого в воде, участвует полностью всё тело. Благодаря поглощению кислорода в цитоплазме происходит разложение сложных соединений на простые вещества. За счёт этого клетка получает энергию, которая необходима для нормального роста и развития организма.

Среда обитания амебы обыкновенной

Для амёбы обыкновенной характерной страной обитания является пресная вода в небольших водоёмах, канавах, а также в болотистой местности. Активно развивается в аквариумах, а также легко поддаётся разведению в искусственно созданных лабораторных условиях.

Паразиты амебы обыкновенной

Дизентерийные штаммы амёбы способны вызвать хронические заболевания, которые влекут за собой язву желудка, резкое снижение массы тела, сильную интоксикацию, нарушение стула, гнойное поражение печени, лёгких и головного мозга.

В основном дизентерийная амёба не способна причинить вред. Большая часть штаммов «Entamoeba histolytica» при попадании в организм человека могут не вызывать никаких симптомов. Лечения они не требуют. При попадании в кишечник питается его содержимым и не проникает в его стенки, тем самым не нанося вреда организму. Человек становится переносчиком бактерии, даже если заражение не сопровождается никакими видимыми признаками.

За время роста амёба проходит два этапа развития:

– вегетативный трофозиот – активная стадия;

– циста – неактивная стадия.

Первая стадия делит одноклеточный организм в зависимости от функций и строения. Амёбы бывают вегетативными, просветными и тканевыми. Такие организмы во внешней среде гибнут, не прожив и часа.

Большие вегетативные трофозиоты могут дорасти до 60 мкм. Они способны двигаться с помощью поступательных колебаний. Основная часть клетки состоит из ядра и цитоплазмы. Цитоплазма в свою очередь, состоит из прозрачной массы и внутреннего жидкого слоя с вакуолями, куда попадают питательные вещества.

Если человек заразился острым амёбиазом, трофозиоты можно выявить в свежих каловых массах. Они могут расщеплять белок, а благодаря поверхностным пектинам в их составе они крепятся к стенкам кишечника.

Для просветных вегетативных трофозиотов характерны небольшие размеры: не более 20 мкм. Они практически неподвижны. Без окраски не видно ядра. Цитоплазма содержит мелкие вакуоли, но не имеют эритрофитов. Основное место их обитания – толстая кишка (если точнее, верхний отдел). Источником питания для трофозитов являются бактерии. Они не способны навредить организму. Выявить их можно в каловых массах при остром течении амёбиаза на стадии выздоровления. Также можно выявить их при хроническом течении болезни с помощью промывания кишечника или методом исследования остаточных каловых испражнений с использованием солевого слабительного средства. Одноклеточные попадают в нижний отдел толстой кишки после ухудшения состояния организма: обезвоживание, изменение рН. В таких случаях клетки переходят в состояние цисты, затем выводятся с испражнениями. При ослаблении всех функций организма трофозиоты переходят из неактивной фазы в активную (вегетативную) и способны к агрессивным действиям.

Тканевые трофозоиты происходят из просветной формы и снаружи напоминают вегетативные организмы. По размеру они могут достичь не более 25 мкм. Микроорганизмы являются подвижными, живут в слизистой толстой кишки и паразитируют кишечник. Проявляются только в случае острого амёбиаза в органах, где они обитают. В каловых массах их сложно найти.

Цисты получаются из амёб просветных форм в нижнем отделе толстой кишки. По размеру максимально могут достичь 15 мкм, округлой формы. Они не передвигаются. Имеют плотную хитиновую оболочку и состоят из хроматоидных телец (которые содержат РНК и белок) и гликогена.

И смотря на то, до какой степени зрелости доросла циста, у неё могут быть минимум 1 и максимум 4 ядра. Проявляются такие организмы у больных амёбиазом в хронической форме. После попадания в окружающую среду при положительной температуре может прожить до 14 дней, а если попадает в климат с отметкой, то может прожить до 3 месяцев. Самое длительное существование цисты наблюдается в воде – около 8 месяцев.

А при нагреве воды до температуры кипения они погибают моментально. А дезинфекторы на основе хлора не имеют воздействия на цисты. Значительное влияние способны оказать мыльно-крезоловые средства, с концентрацией сулемы 1:1000 и раствором карболовой кислоты 3%.

Питание амебы обыкновенной

В процессе передвижения клетка, наталкиваясь на простейшие организмы (водоросли, бактерии и прочие одноклеточные), обволакивает их и присоединяет их к цитоплазме, с образованием пищеварительной вакуоли. Ферменты, которые способны переварить питательные вещества, проникают в пищеварительную вакуоль, благодаря чему происходит процесс внутриклеточного пищеварения. В результате чего питательные вещества проникают в цитоплазму. Такой способ с помощью захвата питательных веществ ложными ножками носит название «фагоцитоз».

Выделения амёбы обыкновенной

Амёба выделяет наружу вредные соединения из своего организма через наружную оболочку, а также с помощью своей сократительной вакуоли. Вода, которая находится вокруг неё, всё время проникает в вакуоль. Периодически вакуоль сокращается и выталкивает из клетки лишнюю жидкость.

Все питательные вещества и жидкость, которые попадают в организм амёбы, перерабатываются и меняются. Пища служит строительной основой для развития клетки. А побочные соединения, которые остались в результате жизнедеятельности одноклеточного организма, выводятся из него. Таким образом, происходит обмен веществ. Это неотъемлемая часть жизни любого живого существа. Взаимодействие как внутри самого организма, так и со средой вокруг него, напрямую влияет на рост и развитие одноклеточного.

Размножение амебы обыкновенной

После достижения максимального размера, клетка готова к размножению. Оно происходит с помощью деления ядра. Сначала оно принимает вытянутую форму, медленно расходится на две половики и превращается в два новых самостоятельных ядра. Тельце амёбы перетягивается по центру и делится по линии перетяжки. Таким образом, что в каждой из них по центру оказывается ядро. Цитоплазма первоначальной амёбы делится по линии разделения двух новых клеток. Вакуоль остаётся только в одной из них. А во второй она образуется заново. За сутки амёба делится по несколько раз.

Реакция амебы на раздражение

Амёба имеет способность к чувствительности. Она реагирует на любой сигнал, поступающий извне. Попадая на различные предметы во время передвижения, амёба обыкновенная способна различить, какие из них являются съедобными, а какие нет. Пищу она захватывает с помощью ложноножек. На ярком освещении амёба не может находиться. Как только на неё попадает луч света, клетка сразу же убегает от него. Также амёба реагирует на механические воздействия и высокую концентрацию вредных веществ в окружающей среде. Это состояние, при котором организм реагирует на раздражение и совершает движения от очага раздражения или к нему, получило название «таксис».

Переживание амебой неблагоприятных условий

Простейшие животные организмы имеют высокую чувствительность к любому изменению окружающей среды.

Если условия для амёбы неблагоприятные (засуха, холода, морозы), то она вытягивает псевдоподии (ложноножки). А из цитоплазмы клетка выталкивает значительную часть воды и жидкость, которая образует второй слой цитоплазматической оболочки. Таким образом, происходит переход в неактивное состояние. Цисты могут длительное время существовать без соответствующих условий. Благодаря ветру цисты могут покидать места с плохими условиями.

Как только амёба попадает в хорошие условия, она способна выйти из состояния цисты, и покинуть двойную оболочку. Она вытягивает свои ложноножки и приходит в активную фазу.

Также клетке свойственна регенеративная функция. То есть она может восстановить утраченную или повреждённую часть. Для этого ей нужно обязательно сохранить ядро. Это необходимое условие, так как в ядре хранится вся необходимая информация о составе микроорганизма.

Передвижение амебы обыкновенной

Амёба плавно перетекает по поверхности дна. Её тело способно менять свою форму и размещение ложноножек. В каждый из выступов заполняется цитоплазмой. Ложная конечность в нескольких местах крепится к поверхности, и благодаря этому организм может перемещаться.

Значение амебы в природе и жизни человека

Амёба обыкновенная занимает важное место в экосистеме. Она регулирует объём микроорганизмов в месте своего обитания. Она регулирует уровень чистоты водоёма и служит пищей для мелких видов рыбок.

Амеба обыкновенная является важной частью любой экосистемы. Благодаря ей регулируется количество микроорганизмов и бактерий в среде обитания организма. Таким образом, амеба поддерживает чистоту водоема, в котором живет. Также она представляет собой пищу для многих насекомых и мелкой рыбы.

Амёба представляет интерес для исследований в качестве основного объекта. Опытным путём выявлено, что она умеет очищать воду, а в случае попадания в организм человека, способна употреблять остатки разрушенного эпителия кишечника. Исключение только составляет дизентерийная амёба, которая является возбудителем опасного заболевания – дизентерии.

Простейшие. Амебиаз

Простейшие

Благодаря трудам Антони ван Левенгука и Луи Пастера мы стали понимать, чем именно вызываются так называемые «заразные» (контагиозные, инфекционные) болезни. Любой школьник сегодня сходу выпалит: «Вирусы и бактерии»! – а отличник добавит: «И грибки». Действительно, к настоящему времени описаны и классифицированы сотни тысяч вирусных, бактериальных и грибковых культур, многие из которых в отношении человека являются патогенными, а некоторые и смертоносными. Однако есть в микромире и другие формы жизни, для человека потенциально или реально опасные, но при этом не относящиеся ни к вирусам, ни к грибам, ни к бактериям. Таковы, в частности, протозоа («простейшие», protozoa) – одноклеточные микроорганизмы, имеющие в своем строении клеточное ядро и функциональные «манипуляторы» в виде жгутиков, ножек-псевдоподий и т.д. Этими двумя особенностями, – наличием клеточного ядра и функциональных органоидов, – простейшие отличаются от безъядерных бактерий. Кроме того, протозойные культуры способны размножаться как «бактериальным» агамогенезом (бесполое деление с последующей рекомбинацией разорванной ДНК), так и более совершенным способом гаметогенеза, подразумевающим образование предзародышевых половых клеток с обменом и передачей хромосомной информации. Большинство простейших могут использовать, в зависимости от условий, любой из этих способов. Еще одним ключевым отличием от бактерий является гетеротрофное питание: протозойные организмы неспособны синтезировать необходимые им органические вещества из неорганических и, таким образом, вынуждены искать другие источники – паразитировать, поглощая клетки более развитых макроорганизмов, «охотиться» на другие микроорганизмы (на те же бактерии, например) или питаться детритными, разлагающимися массами мертвой органики. Наконец, по сравнению с бактериями и, тем более, с вирусами – простейшие гораздо крупнее. Их размеры относятся, как правило, к микрометровому диапазону (10-50 миллионных долей метра, т.е. сотые доли миллиметра). Самые мелкие из простейших, – например, очень опасная для определенных категорий населения токсоплазма, внутриклеточный паразит, – это всего один-два микрометра, что сопоставимо с размерами больших бактерий (габариты которых составляют, в среднем, от 0,3 до 5 мкм; впрочем, и среди вирусов, обычно нанометровых, тоже известны микрометровые «гиганты»), но многие протозойные формы вырастают до нескольких миллиметров, т.е. человек с нормальным зрением легко различает их невооруженным глазом – таковы, например, некоторые виды инфузорий или планктонных радиолярий. Диаметр же глубоководной ксенофиофоры, ацетабулярии или валонии пузатой вообще измеряется сантиметрами, хотя все эти организмы являются одноклеточными и классифицируются как простейшие.

Следует отметить, говоря о классификациях, что на разных этапах развития биологической науки простейшим в иерархии живой природы отводились различные позиции. Сегодня большинство специалистов считает их пред‑животными, – примитивной древней формой жизни на Земле (возраст протозоа составляет примерно 2-2,5 млрд лет), – и относит простейших именно к животному царству. Соответственно, протозойные заболевания следует считать скорее паразитарными, нежели инфекционными.

Суммируя сказанное, еще раз вкратце проследим, какое место в биосфере Земли занимает тот микроорганизм, речь о котором пойдет ниже.

Простейшие представляют собой подцарство одноклеточных животных или, скажем осторожней, живых существ, насчитывающее свыше 30 тысяч видов. Размерами они в разы или на порядок крупнее бактерий, и на два-три порядка крупнее вирусов. Способны как к половому, так и к бесполому размножению. Наряду с водорослями и микоидами (псевдогрибами) относятся к протистам, – досл. «предшественникам», то есть самым первым, низшим, примитивным формам жизни на Земле; несмотря на это (а скорее, благодаря этому), отлично адаптированы к широкому спектру условий. Неблагоприятные условия пережидают, иногда годами, в форме «спящих» цист, защищенных оболочкой; в благоприятной для них ситуации активизируются и проходят несколько морфологически разных стадий жизненного цикла. Обладают органоидами, т.е. своеобразными клеточными выростами, появляющимися по мере надобности, – ложноножками (псевдоподиями), жгутиками, иногда ртами-цитостомами, – с помощью которых могут передвигаться и захватывать пищу, метаболизируемую затем в полостях-вакуолях. Питание гетеротрофное: паразитическое, хищническое или сапротрофное (консументное либо редуцентное). Ведут одиночное или колониальное существование.

После всего этого выражение «простой, как амеба» уже не кажется особо удачным. Не так уж они просты, эти амебы, и далеко не так безопасны, как представлялось лет двести назад.

Амебиаз

Тяжелое заболевание, названное амебной дизентерией, амебным колитом или просто амебиазом, – известно с 1875 года. Первое клиническое описание принадлежит коренному петербуржцу, а впоследствии киевскому профессору А.Ф.Лёшу. Двумя годами раньше, в 1873 году, им же был открыт возбудитель этой болезни, который оказался типичным представителем протозойного подцарства. Латинское имя амебы «Entamoeba histolytica» достаточно красноречиво: его можно перевести как «кишечная тканеразъедающая амеба». Классическая (но не единственная из возможных, см. ниже) локализация этой протозойной инвазии – толстый кишечник.

К амебиазам, строго говоря, относят не только кишечную форму, но и прочие амебные паразитозы – например, амебный кератит (воспаление роговицы глаза) или практически неизлечимый амебный менингоэнцефалит. Однако эти заболевания вызываются амебами других родов и встречаются несравнимо реже кишечного амебиаза, поэтому термин преимущественно ассоциируется именно с дизентерией или колитом амебной этиологии.

Источниками, которые ориентируются на данные ВОЗ, доля носителей гистолитической амебы оценивается на уровне 10% населения Земли. Независимые авторы публикуют более сдержанные оценки: примерно 6%, что, впрочем, тоже составляет огромное число людей – около полумиллиарда человек. Активная клиническая форма заболевания развивается у каждого десятого, при этом у каждого десятого из заболевших – по фульминантному (молниеносному) типу. Прогноз считается благоприятным, однако в статистике смертности от паразитарных заболеваний амебная дизентерия занимает второе место, уступая лишь малярии. Летальность составляет один-два случая на тысячу заболевших.

Жизненный цикл

Из стадии «выжидающей» цисты гистолитическая амеба выходит при попадании в организм хозяина, – как правило, на этапе достижения границы между тонким и толстым кишечником. В активной трофозоитной (вегетативной) стадии амеба может существовать в четырех различных формах.

Просветная форма получила свое название в силу того, что обитает она в межстеночном пространстве толстой кишки, обычно в проксимальных (центральных, средних) отделах, питаясь перевариваемым детритом и представителями симбиотического кишечного микробиома. Для организма-хозяина это означает бессимптомное носительство. Большая вегетативная форма, или forma magna, является эритрофагом: она кормится захватом и поглощением красных кровяных телец – эритроцитов. Forma magna способна выделять ферменты, поражать поверхностную слизистую оболочку и, кроме того, внедряться более глубоко, в незащищенные подслизистые уровни кишечной стенки, где метаморфирует в сугубо патогенную тканевую форму. Если это произошло, то по мере дальнейшего размножения амебы (уже как внутритканного паразита) развивается специфическая клиника. Тканевая форма амебы остается эритрофагом, однако также продуцирует ферменты-цитолизины, которые растворяют и разлагают клетки кишечной стенки, вследствие чего образуются абсцессы, а после их вскрытия в просвет кишки – глубокие язвы, заполненные творожистым гнойно-некротическим содержимым; таким образом, амебиаз фактически приобретает характер язвенного колита. Утяжеляющим фактором является инокуляция: в образовавшиеся язвенные дефекты может дополнительно проникнуть иная патогенная микрофлора, попавшая в кишечник. При длительном или хроническом течении формируются гранулемы (амебиомы) – плотные опухолевидные образования из клеток соединительной ткани.

По мере приближения к терминальным отделам кишечника за счет перистальтики (с соответствующим изменением состава и плотности каловых масс) амеба переходит сначала в предцистную форму вегетативной стадии, а затем и в «спокойную», анабиотическую стадию цисты. У одного и того же носителя или больного в кале могут одновременно наблюдаться, кроме цист, все четыре вегетативные формы, однако все они, – в отличие от цисты, – неустойчивы к условиям внешней среды и снаружи быстро погибают.

Кишечный вариант гистолитического амебиаза является наиболее распространенным, однако этот же возбудитель способен проникать с током крови и в другие зоны организма – чаще всего в печень, где образует плохо поддающиеся диагностике абсцессы. Описаны также легочный, кожный и др. варианты.

Заражение

Амебная дизентерия относится к антропонозам: источником распространения является хронический носитель, даже если сам он не обнаруживает клинически значимой симптоматики. При каждой дефекации в окружающее пространство от одного носителя попадают десятки миллионов зрелых и способных к активизации цист. В зависимости от температуры, влажности и характера среды, в которой они оказываются в ходе дальнейшего канализирования (почва, сточные воды и т.д.), цисты гистолитической амебы могут сохранять жизнеспособность в течение нескольких месяцев; на продуктах питания, стекле, металле и пластике, в водопроводной воде, организме мух и т.д., – от нескольких суток до нескольких недель. Попадая в конечном итоге на кожу, цисты остаются опасными в течение 5-7 минут, но под ногтями – до часа. Этого достаточно, чтобы возбудитель пероральным путем проник в организм (как правило, с приемом пищи), т.е. амебиаз является типичной «болезнью грязных рук».

Таким образом, основные пути заражения – алиментарный (с зараженными продуктами питания или водой) и контактно-бытовой. Инфицирование гистолитической и другими патогенными амебами может также произойти при купании в загрязненных стоячих водоемах. Прослеживается определенная сезонность (весна-лето) и эндемичность: амебиаз особенно распространен в теплых и жарких странах третьего мира, которые характеризуются низким уровнем социально-экономического развития, санитарно-гигиенической культуры и системы здравоохранения. В более развитых северных государствах вспышки заболеваемости ранее отмечались спорадически; как правило, очагом становились учреждения закрытого типа, где большие группы людей находятся в постоянном тесном контакте, а основной причиной оказывалась зараженная цистами вода. Однако в последнее время, – с интенсификацией трудовых и вынужденных миграционных процессов, делового и культурного туризма, – во многих регионах, ранее амебиазу практически не подверженных, отмечается достоверная тенденция к учащению отдельных клинических случаев и эпидемических вспышек.

Главными факторами риска выступает несоблюдение элементарной гигиены, потребление необработанной пищи и ослабленный иммунитет.

Симптоматика

Продолжительность инкубационного периода варьирует от недели до четырех и более месяцев. Различают острый и хронический типы течения, несколько степеней тяжести, кишечную и генерализованную (внекишечную) клинические формы амебиаза. Манифестные проявления обычно нарастают постепенно, без повышения температуры тела и других признаков интоксикации; иногда с субфебрилитетом и общим недомоганием, снижением аппетита, слабостью. Встречаются, однако, и значительно более острые манифестации. На первом этапе учащается стул – от 4-6 до, в дальнейшем, 20 раз в сутки. Поначалу в каловых массах присутствует слизь, затем появляются примеси крови. Отмечаются боли в животе, преимущественно справа, а при нисходящем распространении процесса на прямую кишку – тенезмы (режущие или тянущие прямокишечные боли со спазмом сфинктера). Тошнота и рвота встречаются редко; все реже в настоящее время наблюдается и желеобразный «малиновый» кал, – симптом, некогда считавшийся патогномоничным и облигатным для колитов данного генеза.

В отсутствие лечения амебиаз из острой фазы за 1-1,5 мес приобретает хроническое (иногда непрерывное) течение, которое характеризуется чередованием ремиссий и рецидивов; в такой форме амебная дизентерия может протекать до десяти и более лет, если раньше не разовьется одно из присущих этому заболеванию тяжелых осложнений, – например, язвенное прободение кишечной стенки с последующим перитонитом, кишечное кровотечение, нагноение гранулематозных инфильтратов, фиброзная облитерация просвета (вплоть до непроходимости кишечника), гангрена толстой кишки и т.д.

Внекишечные формы проявляются симптоматикой, специфической для поражаемых органов, т.е. клиникой гепатита, плевропневмонии, абсцесса легкого и т.д. Кожная форма обычно присоединяется к кишечной (у длительно болеющих и потому тотально астенизированных пациентов), локализуется, в основном, в перианальной области и характеризуется глубокими зловонными язвами, кишащими вегетативной формой возбудителя. В редких случаях гистолитическая амеба попадает в головной мозг или околосердечную сумку, и практически всегда такая экспансия стремительно приводит к летальному исходу.

Диагностика

При остром начале или обострении заболевания убедительным свидетельством его амебной этиологии является обнаружение тканевой формы возбудителя в каловых массах (присутствие только цист и/или просветных форм не может считаться достаточным для постановки диагноза, поскольку доказывает лишь носительство). Однако микроскопия, учитывая нестойкость тканевой и большой вегетативной форм гистолитической энтамебы, должна производиться непосредственно после дефекации (в первые 10-15 минут). Кроме того, диагностику может усложнить присутствие в толстом кишечнике других, морфологически близких, но условно-патогенных или непатогенных амебных популяций.

В ходе ректороманоскопии или колоноскопии (сигмоидоскопии) на слизистой кишечника с 4-5 дня от манифестации обнаруживаются первые небольшие, до 0,5 см, гнойные изъязвления, которые к концу второй недели увеличиваются в количестве и размерах, достигая 2 см в диаметре и образуя, таким образом, характерную для заболевания картину. Однако очаг поражения может находиться выше предела досягаемости эндоскопических зондов, т.е. отсутствие наблюдаемых язв не исключает присутствия гистолитической амебы выше по кишечнику. Кроме того, даже при обнаружении изъязвленных участков необходима дифференциальная диагностика с другими видами язвенных колитов. Поэтому микроскопическое исследование препаратов кала, мокроты, гнойного отделяемого и т.д. повторяют многократно, пока возбудитель не будет установлен однозначно. По показаниям, – например, для выявления абсцессов в других зонах, – применяют ультразвуковое исследование, томографические методы, биопсию с последующим гистологическим анализом. Большое диагностическое значение имеют серологические методы, в основе которых лежит поиск специфических по отношению к гистолитической амебе антител (анализы РНИФ, ИФА и т.п.), однако эффективность этих методов существенно выше при внекишечной форме амебиаза (вероятность обнаружения патогена составляет 95% против 75% при кишечном амебиазе). Иногда для генетической идентификации возбудителя применяют полимеразную цепную реакцию (ПЦР).

Однако первоочередным шагом при подозрении на паразитарный характер состояния становится сбор и изучение подробных анамнестических сведений: где и как долго пребывал пациент в последнее время, купался ли в водоемах, употреблял ли во время зарубежных поездок местную экзотическую пищу и т.д.

Лечение

С 1960 года стандартом в лечении амебиазов, а также многих других протозойных и некоторых бактериальных инвазий, становится специально разработанная группа 5‑нитроимидазолов: метронидазол, более поздний тинидазол и другие производные (сегодня выпускается множество дженериков с теми же действующими веществами, но под собственными названиями, приводить которые здесь нет смысла). Кроме того, позже были созданы антипротозойные препараты прицельного действия, особо эффективные в отношении тканевых либо просветных форм (соответственно, тканевые и просветные амебоциды). После успешной эрадикации тканевой формы системным амебоцидом рекомендуется во избежание рецидивов применить просветный амебоцид. В некоторых случаях как основной или дополнительный препарат применяют антибиотики тетрациклинового ряда.

Больной госпитализируется; лечение в изолированном инфекционном боксе продолжается до тех пор, пока вероятность присутствия возбудителя в кишечнике не достигнет приемлемого минимума.

В запущенных и/или осложненных случаях зачастую не обойтись без жизнесохраняющего хирургического вмешательства.

Следует заметить, что собственная иммунная система пациента оказывает активное сопротивление гистолитической амебе, вырабатывая антитела и пытаясь ее уничтожить. Однако даже после успешного и полного излечения стойкий иммунитет не формируется, т.е. повторное инфицирование с развитием той же (или более тяжелой) клинической картины является вполне возможным.

Самое читаемое

Самое читаемое