Сергинская пещера как добраться

Андроновский грот и село Серга

В Пермском крае в 44 км к северу от старинного купеческого города Кунгур находится село Серга. Оно расположилось в живописной местности на берегу Сылвенского залива. Главная природная достопримечательность в окрестностях села – красивый Андроновский грот. Из этой статьи вы узнаете об особенностях этих мест и что там стоит посмотреть.

Село Серга

Прежде всего стоит немного познакомиться с историей села Серга. Село Серга возникло на речке Сергинка (Серга), правом притоке реки Сылвы. Первое письменное упоминание населённого пункта в этом месте относят к 1621 году. В этом году татары Баиска Акбашев и Турсумбайка Терегулов подали жалобу царю Михаилу Федоровичу, в которой говорится, что «на речке на Серге поставили деревню и пашню распахали Усольцы Русин и Фёдор Елисеевы с братьею, и им нигде не стало ни выезду, ни выходу; да у них же с 1617 году мёд не родится и пчёлы медвяные померли».

Эти земли по царскому указу принадлежали купцам Строгановым. Фактически, с этого поселения начиналась русская колонизация Сылвенского поречья, в котором жили сылвенские татары.

Во второй половине XVIII века Сергинская вотчина была отдана в приданое за двумя дочерьми барона А.Г. Строганова. Новыми владельцами земель стали мужья Анны Александровны и Варвары Александровны – князья М.М. Голицын и Б.Г. Шаховской.

В 1745 году от села Лобаново через Кольцово, Насадку и Сергу до города Кунгура был проложен тракт, соединявшийся с Сибирским трактом. Он обеспечил связь Серги с Кунгуром и Егошихинским заводом (будущей Пермью). В Серге была почтовая и ямская станция.

9 мая 1797 года через Сергу возвращался из сибирской ссылки писатель А.Н. Радищев. Он останавливался в доме волостного правления, который сохранился до наших дней (сейчас в нём размещается музей). Радищев оставил несколько строк об этих местах в своём дневнике:

«От Зарубиной дорога идет высоким берегом и выходит к Сылве, где вид прекрасный, потом до Сергинской слободы чрез лес, близ Сылвы… Простояв долго в Сергах, поехали лугами до горы весьма крутой, потом чрез лесок до Закоптеловой и за ней до перевоза чрез Сылву. Ночью на берегу, переменив лошадей, ехали лесною и мокрою дорогою до сельца Кольцова, принадлежащего к Шаховскому. Мужики разорены и деревни в опеке…».

Заводов в Серге и рядом с ней не было, лишь действовало несколько мельниц. В 1929 году в селе возник колхоз «Победа», который в 1951 году был укрупнен и получил имя Шверника. В 1965 году на его базе появился совхоз «Колос». В годы Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь. В 1956 году был пущен завод по производству масла и сухого молока.

После реформ Александра II и освобождения крестьян от крепостного рабства в селе активно развивалась торговля, действовала крупная ярмарка. С 1861 по 1920-е годы Серга была центром Сергинской волости Пермского уезда. В советское время (1924-35 годы) сначала являлась центром Сергинского района, а затем в 1935-59 – Пермского-Сергинского района. В 1959 году большая часть Сергинских земель вошла в состав Кунгурского района. Сейчас Серга – всего лишь центр Сергинского сельского совета, подчинённый Кунгуру.

Рядом с церковью – памятники жертвам Гражданской и Великой Отечественной войн. А около школы – обелиск в память о погибших на ВОВ школьниках.

В Серге имеется музей истории села, открытый в 1980 году на базе школьного музея. Ученые обнаружили в Серге археологический памятник – поселение Серга I (V–VI века). Его относят к харинской археологической культуре.

В этом селе родился спортсмен-тяжелоатлет Н.Н. Саксонов, установивший 12 мировых рекордов. В настоящее время в селе проживает порядка 2 тысяч человек.

Андроновский грот (Сергинская пещера)

Главная природная достопримечательность окрестностей села – Андроновский грот (другие названия Сергинская или Горбунятская пещера). Грот находится около деревни Андроново, которая практически слилась с Сергой, в горе справа от автомобильной дороги на Насадку. К нему идёт хорошо натоптанная тропинка. С дороги его не видно из-за деревьев.

Около спуска в грот построена деревянная смотровая площадка. Грот расположен на дне впечатляющей своими размерами карстовой воронки, весьма живописен.

Ширина грота 8 м, длина 50 м. На дне, почти сразу же от входа, начинается озеро с очень прозрачной водой, глубина до 1,5 м. Температура воды постоянная круглый год (+5,2°C). В прошлом местные жители даже использовали пещеру в качестве холодильника. В 2009 году пермскому дайверу Денису Михалёву удалось попасть в подводную часть пещеры. Он смог преодолеть под водой чуть более 30 м.

Во время снеготаяния вода поднимается и полностью затопляет грот. Зимой озеро замерзает, а на стенах и потолке образуются красивые снежные кристаллы и ледяные образования. Пещера впервые исследована и описана И.М. Переслегиным в 1934 году.

GPS-координаты Андроновского грота: N 57° 47.771´; E 56° 52.581´ (или 57.796183°, 56.87635°).

Окружающая грот местность с 1991 года имеет статус ландшафтного памятника природы регионального значения под названием Пермско-Сергинская карстовая каменистая степь. Площадь памятника – 2,7 га. Он представляет собой участок сульфатного карста с самым северным участком ковыльной лесостепи и пещерой.

Растительный покров на склонах с выходами скал и вершинах склонов представляет собой типичный фрагмент каменистой лесостепи с доминированием степных растений: ковыля перистого, овсеца пустынного, тимофеевки степной, качима высочайшего, осоки стоповидной, остролодочника волосистого, истода сибирского, смолевки башкирской, полыни широколистной, оносмы простейшей, лука прямого и других. Из видов, занесенных в Красные книги России и Среднего Урала, отмечены астрагал рогоплодный, ковыль перистый, тимьян Талиева.

Другие достопримечательности в окрестностях Серги

В наши дни в селе Серга начинается широкий Сылвенский залив Камского водохранилища, созданного в середине XX века. От Андроновского грота впереди видна впечатляющая каменная стена огромных Ёлкинских скал. Согласно некоторым источникам, это самая высокая скала на реке Сылве (около 60 м).

Фото Надежды Шималиной

На протекающей через село Серга речке Сергинке создан целый каскад прудов. Интересно, что про эту речку писал ещё В.Н. Татищев, посещавший Сергу. Его строки некоторые географы и краеведы на долгое время ошибочно перенесли на реку Сергу, текущую по территории природного парка «Оленьи ручьи» в Свердловской области. Цитата из труда «Сказание о звере мамонте»:

«В вотчине баронов Строгановых близ городка их Серги на запад в половине горы к реке Сылве учинился обвал до воды подобием колодезя, в котором хотя для темноты сверху видеть воды не мог, но течение, немалой реке подобное, в глубине около 10 сажен под землею довольно слышал и бросанием камня уверился, что вода немалая…

Близ того же села к востоку при основании горы на низком месте вышла из-под земли речка, именуемая Серга, вдруг без прибавки наружных потоков так велика, что в близи оного места построена мельница и непрестанно 4 колеса ворочать без нужды может. Вода же оная очень бела, и, когда поставишь палку, то в скорости известью покроется».

Близ села в Нагаевском логу выходит на поверхность источник, который называют Святым родником. Интересно, что в 1924 году от него пробовали проложить водовод до села, но не имея проекта, строители не смогли это осуществить. В то время для водовода использовали деревянные трубы из лиственницы. Когда прокладывали водопровод в наши дни, то наткнулись на эти трубы. В наши дни РПЦ освятило родник, его назвали в честь Пресвятой Богородицы. Многие жители села набирают тут воду. А 5 августа сюда совершается крестный ход от церкви.

А в 1 км к северу от села расположено так называемое Святое озеро. По легенде однажды на этом озере появилась икона Николая Чудотворца, которую местные жители перенесли в церковь. С тех пор около озера в день обретения иконы совершались молебны.

Видео

Смотрите наше небольшое видео из этой поездки.

Как добраться?

Эти места расположены в Кунгурском районе Пермского края. На автомобиле нужно ехать по трассе Пермь – Екатеринбург, затем свернуть на Кунгур. Проехав через этот город, двигаться до села Серга, расположенного в 44 км от Кунгура. Расстояние от Перми – 130 км, от Екатеринбурга – 320 км.

От Перми можно доехать и более коротким путем (69 км), если воспользоваться паромом или ледовой переправой между Мостовой и Насадкой. Возможно добраться и на общественном транспорте – на рейсовом автобусе из Кунгура или Перми.

Заодно стоит познакомиться с достопримечательностями города Кунгура и Кунгурскую ледяную пещеру. По пути советую остановиться в селе Зуята, посмотреть памятник и полюбоваться видами со смотровой площадки. Также можно заехать на камень Ермак и Спасскую гору на реке Сылве.

Чаньвинские пещеры (Пермский край)

Бонжур, камрады и мадамы!

Есть у меня болезненный порок. Свербит и печет у меня регулярно — только бы нестись куда-нибудь с выпученными глазами и пеной у рта. Нездоровая это фигня, я уже даже задумался — может быть меня кто покусал заразно?

И вот были у меня намедни планы в выходные выехать в небольшой трип на северо-восток Пермского края, но каюсь — сорвался. Вышел я вчера из душного офиса, посмотрел в небо моросящее и понял — быть сегодня дороге. Не сильно дальней, но лесной. И как был — в плисовом зипуне с ватными шароварами, ботиночках на тонкой подошве помчался в леса.

Выбор моего спонтанного приступа пал на Чаньвинские пещеры Александровского района. Уже как год порывался добраться до них, но не с руки все как-то было. Но легенды влекли. А гласили они, что в этих пещерах еще с незапамятных времен вогулы (манси) устраивали свои капища — культовые места на которых устанавливались языческие идолы.

Но до этого священное место ожидал вандализм со стороны приходского священника из Верх-Яйвы — безумец осквернил и разрушил капище. Манси пришлось уйти в другие места поклонения.

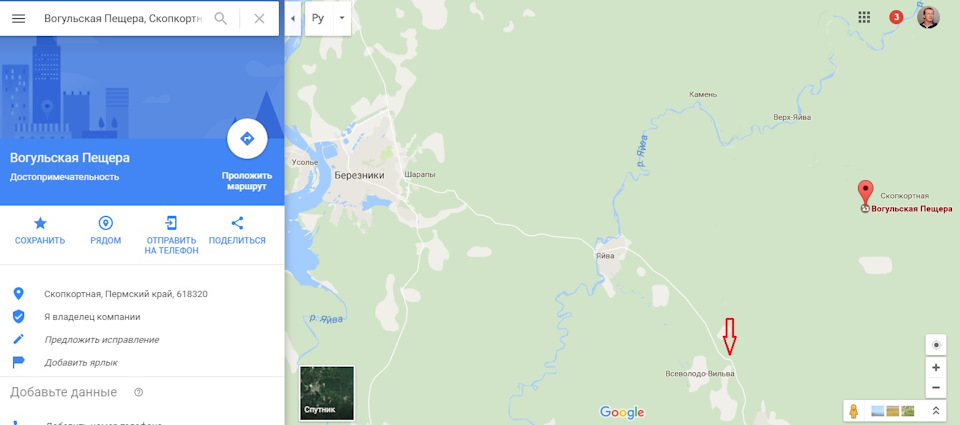

На самом деле пещер в этом районе множество, но основные из них Чаньвинские (их две) и пещера Тайн. Самая большая из Чаньвинских имеет еще и другие названия — Вогульская, Вогульское капище, Копижная. Собственно по запросу «Вогульская» она и гуглится.

Но о маршруте поподробней. Вообще-то их несколько, я расскажу лишь о своем. Добраться до пещер не очень просто — находятся они вдалеке от автомобильных дорог и навигаторы по названию маршрут не строят.

Первое что надо сделать — попасть в поселок Яйва. От Перми это займет примерно 2,5-3 часа (215 километров). После этого необходимо по направлению Александровска проехать по трассе еще 20 километров до левого отворота на Чаньвинский карьер (указатель стоит только со стороны Александровска). На него ведет довольно таки убитая асфальтовая дорога — по ней маневрируем еще 17 километров (20-25 минут). На пересечении с эстакадой железнодорожной ветки вновь сворачиваем влево на грунтовку.

Грунтовка — смесь щебенки с песком. Проезжабельна они и на «девяточке», но местами очень осторожно — глубокие лужи и торчащие на буграх камни. По грунтовке скорость резко упадет — максимум, что можно будет выжать не разбив голову о боковую стойку — 20-25 км/ч и так в течение 30 минут или 7 километров.

Прямой отрезок пути выводит к крутому повороту на 90 градусов — прямо по курсу будет спуск по лесной просеке с автомобильной колеей. Дальше проехать можно, но выехать обратно в сырую погоду получится, наверное, только на полном приводе и хорошем клиренсе.

Спуск длиной метров в 500 закончится полянкой с беседкой. От нее тропа нырнет к ручью Копижный, через который сейчас можно перебраться только вброд (благо ручей мелкий) — поэтому сапоги по колено настоятельно рекомендуются, хотя летом он скорей всего пересыхает. После ручья тропа через метров 200 выведет к речке Чаньве (левому притоку Яйвы) и свернет по ее берегу вправо. До Вогульской пещеры от этого места примерно еще 1,5 километра.

Ехать по грунтовке меня, если честно, притомило — однообразное газ-тормоз, вправо-влево. Очень много встречается зайцев — их тусня на дороге меня на дороге еще удивила на Колпаках. Кстати, кто-то знает чего они забыли на открытом пространстве (кто отгадает — тот молодец)? Их, кстати и на трассе Пермь-Соликамск сейчас навалом — регулярно встречаются раздавленные тушки камикадзе.

Быстро добежал до беседки и оказался на берегу ручья. Мелко, но все равно пришлось идти по скользким камням.

После ручья начались встречаться камни и скалистые образования — древний кряж прорывался сквозь плотный лес.

Довольно скоро добрался до Чаньвы — уральской речушки, разрезающей хвойную Парму на протяжении 70 километров.

Тропа вихляя вела вверх по руслу — на деревьях вдоль нее изредка встречались языческие символы.

Пещера предстала передо мной неожиданно — выбежал из-за кустов и обомлел. Все сомнения — зачем я перся в эти дебри отпали сами собой. Объем амфитеатра пещеры потрясает и завораживает — около тридцати метров в длину и пятнадцати в высоту! Ничего подобного больше в Пермском крае нет — это самый большой вход.

Часть пещеры скрыта небольшим пригорком — от тропы видно только часть свода и жертвенный столб. Какое-то время назад здесь стоял идол, но похоже его кто-то изъял на «сувениры».

По разным сведениям глубина пещеры от 70 до 90 метров — сужаясь конусом, она заканчивается тупиковым шкуродером.

В глубине пещеры есть явно читаемое углубление под кострище — окружающие скалы постепенно растворяются в темноте. Сколько событий помнят эти своды? Сколько эпох и поколений прошли здесь?

Охваченный этими эпичными мыслями, я невольно замер в полутьме. Далекий клекот вороны, звук капель воды и вдруг из-за спины снизу отчетливый женский голос — «СИГНАЛ GPS ПОТЕРЯН!». ААААААА. Я едва не бросился из пещеры с воплями! Проверил судорожно исподнее — вроде сухо. Достал смартфон и отключил гадский геотрекер — ишь, удумал меня пугать!

Скалы обрамляющие пещеру тоже довольно живописные — было бы интересно залезть наверх, но я воздержался. Время уже поджимало, да и в случае травмы вызволять меня отсюда некому.

В метрах 400-500 от главной пещеры есть еще вторая, немного поменьше.

Пещеры Чаньвинские

В 1597 году этим путём пролегла казённая дорога из Соликамска в Верхотурье – новый город, построенный на месте Неромкара. На несколько столетий эта дорога стала единственным путём из Москвы в Сибирь. Артемий Бабинов сам поселился на этой дороге – в селе Верх-Яйва, занимался её строительством и обслуживанием.

А вогулы продолжали ходить к своим священным пещерам, не государевой Бабиновской дорогой, конечно же, а своими тайными тропами, вплоть до начала XIX века, пока приходской священник из села Верх-Яйва не разрушил деревянных идолов. За это время слой пепла от жертвенного костра успел нарасти на несколько метров. И это неудивительно, ведь пещеру, как святилище, использовали ещё древние люди несколько тысяч лет назад.

Река Чаньва в районе пещеры

На входе в пещеру не так давно была установлена копия вогульского идола.

Пещера очень красивая и большая, образовалась в результате карстовых процессов в известняках каменноугольной системы.

В 400 метрах на восток от неё находится ещё одна пещера, очень похожая на Вогульскую, только несколько меньших масштабов.

Пещеры очень интересные и побывать в них стоит обязательно!

«Пайша ойка рума». Судя по тому, что я нашел в интернете, с мансийского языка переводится как «привет, мужчина, друг».

Схема пещеры составлена И.А. Лавровым в 1996 г.

Как добраться до Чаньвинской пещеры?

Есть ещё один путь: от Яйвы ехать в сторону Александровска, проехав отворот на Ивакинский карьер, на следующем повороте нужно свернуть направо, на асфальтовую дорогу, ведущую к Чаньвинскому карьеру известняков. По ней следует ехать примерно 18 километров и затем свернуть на грунтовую дорогу, ведущую налево. Проехав на ней 7 километров, оставляйте машину у резкого поворота налево.

От поворота идём по просеке до столика с навесом, потом по тропинке (примерно на восток), переходим по поваленному дереву или вброд через речку Копижная, а потом по тропинке до самой пещеры. Тропинка местами проходит по берегу Чаньвы, кое-где можно увидеть затопленные шурфы, оставшиеся от геологоразведочных работ на алмазы. Деревья и камни вдоль тропинки помечены вогульскими знаками.

Природный парк «Оленьи Ручьи»: достопримечательности, как добраться, маршруты, фото

«Оленьи ручьи» – природный парк, расположенный в нижнем течении реки Серги Свердловской области. Создан он был в 1999 году и имеет площадь 12 тыс. га. На сегодняшний день природный парк является одним из самых популярных туристических мест Среднего Урала, куда приезжают ради завораживающих пейзажей древней речной долины, имеющих в достатке разнообразные природные и исторические объекты.

История парка «Оленьи ручьи»

Для большинства посетителей, парк «Оленьи ручьи» – это место, куда можно пойти в турпоход или сплавиться по реке. И не удивительно – это место и в правду богато на удивительные пейзажи, которые включают в себя горы, скалы, реку и разнообразие лесных пород. Однако данный природный парк – это не только завораживающие виды, но и историческая местность, где можно узнать о месте человека в биосфере, о его воздействие на формирование облика Земли.

Жизнедеятельность человека в этих местах отразилась и на ландшафте парка, который сформировался в XVIII-XIX веках, когда здесь велась добыча руды, строились плотины и вырубались леса. Эти ландшафты напоминают об эпохе Демидовых – «железных королей» Урала.

Начиная с 1886 года долина реки стала излюбленным местом для исследователей различных областей: геологии, географии, лесоведения, ботаники, зоологии, палеонтологии, истории, топонимики и других наук. И уже к 1975 году о данной местности было написано около 150 различных работ.

Легенды природного парка

Слезы матери

Одной из наиболее знаменитых и трогательных легенд, которыми оброс природный парк, является легенда о происхождении его названия. Официальную версию мы уже знаем – парк был назван в честь найденного наскального рисунка оленя. Неофициальная же версия имеет скорее драматический подтекст, нежели исторический.

Бестелесные обитатели Природного парка

Щелпы – это бестелесные существа, основной задачей которых является защита лесов и наказание провинившихся. Согласно легенде, щелпы не имеют какой-либо материальной оболочки – обычно их описывают как «сгустки света». Однако они умеют превращаться в любое существо – собаку, человека, лягушку, змею и других – именно в таком виде они зачастую появляются перед человеком.

В свое время данную легенду пытались сделать чем-то вроде визитной карточки парка для привлечения туристов. Даже составили карту с «Долиной щелпов», издали книгу. В книге описывались истории заблудившихся посетителей «Оленьих ручьев», которые встречали на своем пути зверя или человека. Кого-то неожиданный встречный подолгу водил кругами, заводя глубже в лес, а кого-то наоборот – приводил к человеческим жилищам. После чего всегда внезапно исчезал.

Легенда о Белом спелеологе

Свою собственную легенду имеет одна из знаменитейших пещер парка – пещера «Дружба». Считается, что в ее глубинах ходит Белый спелеолог – дух молодого парня, пришедшего работать в пещеры. Его имени или фамилии уже не помнят. Единственное что осталось в воспоминаниях – его белый комбинезон, в котором он ходил под землю. В скором времени после начала работы в пещерах парень уже отлично ориентировался в коридорах, относился к пещере уважительно, а она как бы отплачивала ему добром за добро. Да и в целом человеком он был хорошим. Но в один из походов в глубь пещеры случилось с ним несчастье, после которого он остался в гроте уже навсегда. Кто-то говорит, что парня убили, кто-то – что он сам упал, однако итог один – он погиб. Считается, что он и по сей день бродит по переходам пещеры в своем белом комбинезоне, охраняя свои владения от неуважительного отношения людей и помогая людям, попавшим в неприятности.

Маршруты природного парка

На территории природного парка проводятся экскурсии по 5 основным направлениям – «По долине реки Серга», «Карстовый мост», «По долине Аракаевских пещер», «Причуды Сергинских пещер», «Миткинский рудник». Отличная интерактивная карта маршрутов есть на официальном сайте парка.

По долине реки Серга

Карстовый мост

По долине Аракаевских пещер

Причуды Сергинских пещер

Это маршрут для тех, кто любит активные и продолжительные пешие прогулки. Начало маршрута «Причуды Сергинских пещер» совпадает с малым маршрутом, однако после Дыроватого камня он не сворачивает в сторону поселка Бажуково, а уводит дальше вдоль реки.

Миткинский рудник

Демидовская тропа

Пройти все эти маршруты можно и самостоятельно, без экскурсовода. Узнать об основных фактах о том или ином месте, помогают информационные столбики со справочной информацией, размещенные у каждого значимого объекта. К тому же при самостоятельной прогулке можно свернуть с основных маршрутов и углубиться в лес. Но делать это нужно аккуратно: от диких зверей и блужданий по лесу никто не застрахован.

Достопримечательности

Ангел Единой Надежды

В августе 2006 года с Ангелом приключилось несчастье – неизвестные вандалы лишили его головы. К счастью, сотрудники парка нашли голову в ближайших кустах и прикрепили ее на место. Однако скульптуру после этого были вынуждены покрасить в серебристый цвет – чтобы не было заметно шва. Скульптура Ангела обросла среди туристов поверьями и приметами. Считается, что загаданные здесь желания непременно исполняться.

Дыроватый Камень

Издавна одна из самых известных скал на территории природного парка. Река Серга промыла в скале сквозную арку достаточно больших размеров, за что камень и получил такое название. Недавно сотрудники парка провели своеобразный ребрендинг и прозвали скалу Пьющей Лошадью. Мол, Дыроватых Камней в Свердловской области много, а Пьющей Лошади – ни одной. В скале есть пещера протяженностью около 10 метров. Археологи неоднократно проводили в ней раскопки. В ходе раскопок в гроте было найдено несколько культурных слоев, самому старому из которых 14 тысяч лет.

Писаница

Писаница — скала на берегу реки Серги, на которой на высоте более 3 метров над уровнем воды нанесены наскальные рисунки. Один из рисунков, изображающий оленя, стал официальным символом природного парка. Кроме того, скала интересна любопытной пещерой. Чуть выше по склону вы без труда найдете два узких отверстия. Уже у входа вы почувствуете движение воздуха – явное свидетельство того, что пещера сквозная. Дальше ход расширяется, появляется слабый свет, и вы оказываетесь в достаточно большом гроте. В гроте течет ручей. Исследователи доказали, что это тот самый ручей, который протекает в реке Дружба. Ручей впадает здесь в реку Сергу. Когда уровень воды в реке низкий, в ясный день со стороны реки в пещеру попадает солнечный свет.

Пещера Дружба

Была впервые описана в 1886 году В. Барановским – земским врачом из поселка Нижнесергинского завода. Им же было присвоено пещере такое название – по надписи у входа. Дружба – одна из самых крупных пещер на территории Свердловской области. Общая длина всех ее ходов – около 500 метров. Несмотря на такое название, пещера выглядит совсем не по-дружески. В любое время года она холодная и мрачная. Легкодоступная часть пещеры составляет лишь несколько десятков метров. Далее проход преграждает уходящая на несколько метров вниз пропасть, на дне которой течет ручей. Здесь нужно проявлять осторожность.

Чтобы попасть в остальные части пещеры, надо ползти по узким ходам и иметь специальное снаряжение. Пещера до недавнего времени была сквозной. Второй выход был около тропы, ведущей к пещере. Но недавно здесь произошел обвал и выход засыпало.

Большой Провал

Большой Провал находится недалеко от пещеры Дружба. Он образовался в результате обвала свода огромной пещеры. Внизу все лето лежит лед. Глубина Провала – более 30 метров. Недавно на дне провала разобрали завалы и сейчас, имея необходимое снаряжение, можно спуститься в грот на дне провала. Также в Провале есть два горизонтальных грота. Кое-где на стенах можно увидеть окаменелости.

Митькины (Миткины) озера

Капище Перуна

Капище организовано в честь бога грома и молнии, покровителя князя и дружины – Перуна, чья деревянная фигура является центральной. Перун — один из главных богов славянского пантеона. Перуна считают покровителем воинов и витязей.

Данное место выбрано было для установки Перуна не случайно. Оно отвечает нескольким условиям сакральных мест: высокое место, красивое место (посмотрите на открывающуюся панораму), под скалой есть выход подземных вод (Морозов ключ – самый широкий выход подземных вод на Среднем Урале, памятник природы областного значения). А на противоположном берегу есть еще один не менее интересный объект – скала Карстовый мост.

Видео о парке

Сплав по реке Серга

Где остановиться?

Остановиться на ночь можно на территории природного парка, предварительно оговорив это с лесничим на входе в «Оленьи ручьи». Разбивать палатку можно только в специально отведенных для этого местах близ костровищ, так как жечь костры разрешено не на всей территории парка.

Для тех, кто не привык спать «дикарем», организована база отдыха. Размеры и условия проживания имеют достаточно широкий диапазон – можно выкупить целый домик, а можно отдельную комнату или номер вместимостью от 4-х до 8-и человек.

Кордон Егерь

Суточное размещение в домике с печным отоплением на кордоне «Егерь» стоит 600 р. за место, разместиться могут до 8 человек. На кухне есть холодильник, электроплита, чайник, посуда. Туалет — на улице. В стоимость включена аренда беседки с мангалом. Постельное белье, дрова и уголь — за дополнительную плату.

Кордон Новый

Гостевые двухэтажные дома на кордоне «Новый» со спальнями и обеденными зонами способны одновременно вместить 12 постояльцев, цена — от 700 р. за каждого, при заселении до 6 гостей — 4 500 р. Бани на кордонах (только для проживающих) — 2 500 р. за 4 часа. Помещения для отдыха и ночлега в административно-туристском центре — 2 800 р. в сутки, дополнительное спальное место — 400 р. Аренда беседки с мангальной зоной — 400 р. в час, дрова на растопку и питьевая вода предоставляются.

Туристский приют

Для больших групп (до 25 человек), не слишком требовательных к условиям проживания, подойдет здание бывшей железнодорожной казармы, приспособленное под туристский приют. В 3-х комнатах отапливаемого помещения установлены двухъярусные настилы, есть кухня для самостоятельного приготовления пищи и тамбур для сушки одежды и обуви. Во дворе — беседка с мангалом, костровая площадка, летний водопровод. Цена в будни за весь домик — 7 200 р., в выходные — 8 000 р.

Контакты и как добраться?

Ближайшим большим городом к природному парку «Оленьи ручьи» является город Екатеринбург, находящийся в 120 километрах. Из Екатеринбурга можно доехать на рейсовом автобусе маршрутом до Михайловска или Арти с Южного автовокзала. Ехать нужно до остановки «поворот на Оленьи ручьи», после которой до самого парка придется пройти еще 2 километра.

Доехать на личном транспорте можно по Московскому тракту в сторону Перми, затем через 70 километров повернуть направо у указателя на город Нижние Серги. Затем следует двигаться около 40 километров по направлению к Михайловску. Через 2 километра после деревни Половинка будет поворот на «Оленьи ручьи». Затем прямо еще 2 километра.

В среднем путь занимает около 1,5-2 часов.

На въезде на территорию природного парка имеется платная парковка и санузел. Здесь же находится административное здание, где можно приобрести входной билет (п. Бажуково, ул. Станционная, 1).