Схватывающий узел как вязать

Обзор схватывающих узлов. Все про схватывающие узлы.

Схватывающие узлы это разновидность узлов для фиксации одной веревки, чаще всего вспомогательной, на другой, как правило основной.

Схватывающие узлы чаще всего используют для организации самостраховки во время подъема или спуска по веревке, а так же для фиксации и блокировки веревок в системе полиспастов.

Под нагрузкой схватывающие узлы зажимают веревку вокруг которой они завязаны, таким образом фиксируясь на ней. Однако после снятия нагрузки позволяют свободно перемещать узел по этой веревке. Таким образом работая в качестве зажима. Это основные характеристики схватывающих узлов, которые я буду сравнивать в этом обзоре.

В настоящее время известно около 50 видов и вариантов схватывающих узлов. Данный обзор сфокусирован на наиболее известных и часто применяемых в горных видах спорта.

Узел Прусик был изобретен австрийским альпинистом Карлом Прусиком (Karl Prusik) в начале 30х годов прошлого века. Этот узел до сих пор считается самым известным в мире схватывающим узлом.

Быстро вяжется

Хорошо фиксируется на чистой веревке

Работает в обоих направлениях

Трудно ослабить после нагрузки

Неудобно проталкивать по веревке

Плохо держит на грязных и обледенелых веревках

Не смотря на то, что следующий узел называется Австрийским, придумал его француз Серже Машард (Serge Machard). У этого узла так же есть и другие названия: Клемхайст и узел Машарда.

Быстро вяжется

Хорошо фиксируется как на чистой, так и загрязненной и обледенелой веревке

Трудно ослабить после нагрузки

Неудобно проталкивать по веревке

Еще один схватывающий узел от французского альпиниста Серже Машарда. Узел так же имеет и другие названия: Французский схватывающий, Обмоточный и узел Машарда.

Быстро вяжется

Легко расслабляется после нагрузки

Хорошо фиксируется на чистой веревке

Работает в обоих направлениях

Плохо держит форму без нагрузки

Узел Бахманна изобрел в начале 50х годов прошлого века австрийский альпинист Франц Бахманн (Franz Bachmann). Его изобретение стало доработанным вариантом Карабинного схватывающего узла. Иногда узел Бахманна называют так же и Карабинным.

Удобно продвигать по веревке

Легко расслабляется после нагрузки

Плохо держит форму без нагрузки

Можно по ошибке схватиться за сам карабин, в этом случае узел не фиксируется на веревке

На завязывание уходит чуть больше времени, чем на другие схватывающие узлы

Работает только водном направлении

Не смотря на однозначное название первым придумал этот узел совсем не Блейк. В 1981 году альпинист и арборист Хайнц Прохаска (Heinz Prohaska) представил свой вариант схватывающего узла. Позже в 1990 году он описывает свое изобретение в спелеологическом журнале «Найлон Хайвей» (Nylon Highway). Четыре года спустя независимо от Прохаски Джейсон Блейк (Jason Blake) изобретает точно такой же узел и представляет его в арборестическом журнале «Арборист Ворлд» (Arborist World). И так уж сложилось, что за узлом закрепилось именно имя Блека.

Хорошо фиксируется на веревке

Несколько сложная схема завязывания

Очень чувствителен к соотношению качеств (жесткости) основной и вспомогательной веревок

Сильно затягивается после нагрузки

Неудобно передвигать по веревке

Видео с демонстрацией завязывания схватывающих узлов

В заключении хочется выделить несколько общих моментов на которые стоит обращать внимание при работе со схватывающими узлами:

Чем больше разница между диаметрами схватывающей и основной веревки, тем лучше работает схватывающий узел.

Чем больше оборотов совершает схватывающая веревка внутри узла вокруг основной веревки, тем лучше работает схватывающий узел.

Чем сильнее изначально затянут узел, тем быстрее он набирает необходимую для фиксации силу сжатия.

Чем более мягкой является схватывающая веревка, тем лучше работает схватывающий узел. Соответственно, чем жестче схватывающая веревка, тем хуже работает схватывающий узел.

Чем более скользкой является оплётка основной и вспомогательной веревки, тем хуже работает схватывающий узел.

Все схватывающие узлы при нагрузке сверху, а не за силовые концы/петли «ползут».

На мокрой, грязной или обледенелой основной веревке схватывающие узлы работают значительно хуже.

Узел «Бахмана»: как вязать, пошаговая схема вязки узла, схватывающие узлы

Все о схватывающих узлах

Схватывающие узлы известны альпинистам по всему миру. Их применение напрямую связано с фиксацией вспомогательного репшнура на основной веревке, в качестве элемента самостраховки или при создании других систем. О том, какие узлы относятся к схватывающим, как их вязать и использовать, стоит поговорить более подробно.

Применение схватывающего узла

Служит данный узел для автоматической фиксации груза при случайном срыве. Также схватывающие узлы служат для страховки, натяжения троса, при подъеме и спуска.

На самом деле область применения обширна. Узел сгодится и в промышленных целях и в спасательных операциях. Иными словами узел везде будет впору, где требуется обеспечение надежной страховки в виде узловых соединений.

История узла Бахмана

Первые упоминания о таком карабинном схватывающем узле, относятся к далекому 1947 году. Это был простой в обращении, оригинальный «схватывающий» крепеж с привлечением карабина. Он был придуман и разработан тогда еще молодым, ставшим впоследствии знаменитым альпинистом и горным спасателем инженером-машиностроителем Францем Бахманом, и получил маркировку FB-47.

Применялся такой узел в основном при многодневных восхождениях, так как хорошо зарекомендовал себя при работе даже на обледеневших (мокрых) тросах. Пользоваться им можно было как на одиночных, так и на сдвоенных веревках.

В 1951 году, инструкции по применению такого узла, стали появляться в известных европейских журналах (альпинистских изданиях Австрии, Италии, Швейцарии, Германии).

Учитывая некоторые недостатки (применение карабинов с муфтой, которые в то время были достаточно тяжелыми, относительной сложности в завязывании), Бахман изобретает (1952 г) более простую модель узла. Эта конструкция проста в вязании и подходит для применения на без муфтованных карабинах. Этот крепеж получил более широкую известность во всем мире.

Узел Бахмана, с его описанием, до сих пор, можно ознакомится на многих сайтах интернета, oднако он был убран (90-е года прошлого века) из методичек (учебников) Германии и Австрии. Причиной послужило проскальзывание узла при нагрузке карабина, а не самой петли репшнура. По этому, для остановки падения, карабин отпускается. Такие свойства характерны всем узлам этого типа («схватывающие» карабинные или без использования карабинов), их нельзя удержать рукой, они проскальзывают и не имеют полной затяжки. Так, например классический узел Прусика, не был исключен из пособий. Хотя ему тек же свойственно такое поведение.

Вариации узла «Бахмана»

Узел Бахмана хорошо работает с петлями из плоских строп (что не скажешь о «Прусике»).

Этот способ вязания широко применяется в США (на Европейском континенте используется значительно реже).

Сделанный из таких строп узел без применения карабина, так же используется и на стальных тросах.

Что бы узел хорошо держался на веревках имеющих достаточно тонкий диаметр – необходимо сделать несколько дополнительных оборотов репшнура вокруг основы. Или завязать репшнур после пристегивания полуштыком, под нижней частью карабина.

В этих случаях возможно применение жестких (толстых) репшнуров, которые плохо работают в обычном «Прусике» при подъеме.

Для уменьшения трения при нагрузке и более надежному удержанию, облегчению движения после удаления нагрузки – Бахман придумал использовать в узле, металлические гладкие кольца (1660 г).

Кольца подбирались диаметром (внутренний) около 30 мм, с сечением порядка 5 мм. Их использование позволяло применять узел даже на тросах из стали (толщиной 6 мм). При необходимости кольцо легко можно заменить карабином.

Вариант с полуштыком (под кольцом), создавал надежное стопорение узла (тяга вниз) и легко буксировался по основе (тяга вверх). Использовался при самостраховке на крутых маршрутах восхождения, для среднего участника в связке-тройке.

В то же время (60-е года), Бахман упрощает свой узел с кольцом, заменяя его маленькие петельки, сделанные с помощью узлов:

Обычного «Проводника» |  «Восьмерки» |

Используя одинарный репшнур, сила удерживания узла увеличивается.

В 2003 году появляется схватывающий «Бахман» с применением «слингов» (сшитых петель из стропов).

Схема вязки:

Обзор видов узлов

Вязать любые узлы, относящиеся к группе схватывающих, нужно по схеме, с учетом порядка действий. Сделать все правильно можно только действуя пошагово, без спешки. Поскольку узел является вспомогательным, во время тренировок понадобится подготовить основную веревку и вспомогательную.

Следует изучить схемы вязания разными способами — каждая из них относится к своему типу соединений, имеет определенные отличия. Только в этом случае на склоне все пройдет гладко.

Бахмана

Этот узел формируется на основе петли Прусика с применением альпинистского карабина, установленного на ее конце. Он легко перемещается по основной веревке без нагрузки, удобен в снятии. Вязка не составляет особого труда, достаточно действовать, согласно пошаговой инструкции.

Под нагрузкой такое крепление обеспечивает плотное примыкание всех элементов к веревке. Карабин не смещается, остается надежно зафиксированным. Для его перевода на другое место достаточно просто ослабить натяжение репшнура.

Также можно дополнительно использовать карабинный стоп-вкладыш. В этом случае его вкладывают в узел Бахмана между 2 и 3 витком, пропуская через основную веревку.

Узел Псевдобахман

В отличие от «Бахмана», при создании этого узла, репшнур обхватывает лишь перильную веревку.

Схема вязания:

Такой узел хорошо работает только на натянутых тросах, или с подвешенным на них грузом. Можно так же использовать на металлических стропах (диаметр должен быть не более 6 мм). Завязывать такое крепление возможно без отстегивания его от человека или средств тяги.

Недостатком является срывание узла на свободно висящих тросах.

Узел Прусика

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.

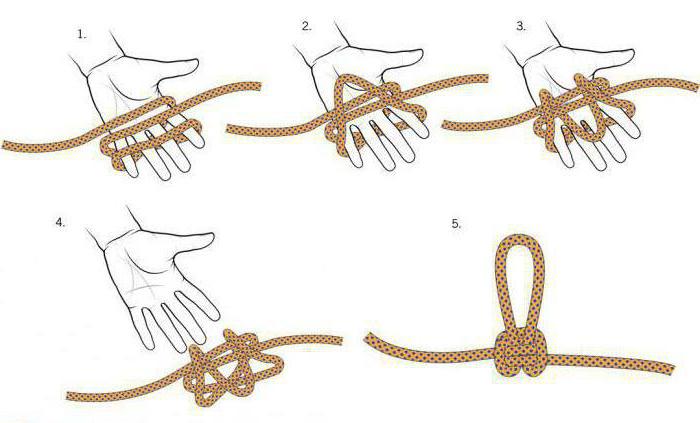

Последовательность вязки прусика такова:

Французский прусик

Этот вариант соединения также известен как узел Маршара. Он относится к категории скользящих схватывающих, применяется при перемещении грузов строго в одном направлении. Сначала из репшнура, сложенного вдвое, вяжется петля Прусика, фиксируется двойным или тройным рыбацким узлом. Затем полученная заготовка крепится на основной веревке по следующей схеме.

Узел Маршара можно вязать с большим или меньшим количеством петель, дополнять карабином. Чем больше будет соотношение диаметров веревок, тем лучше. Например, для основной в 10-11 мм берется репшнур 5-6 мм.

Французский схватывающий

Он также известен как коса Маршара или автоблок. Такой узел универсален, подходит для работы с репшнурами и стропами. Он отличается легкостью демонтажа при снятии нагрузки. Более того, его можно сместить при необходимости даже в натянутом положении. Автоблок формируется по следующей схеме.

Полученное соединение хорошо подходит для систем типа полиспаст при создании тянущих элементов. Его надежность не раз испытывалась и при работе на подстраховке при спуске по веревке. Некоторым недостатком косы Маршара можно назвать высокие требования к качеству исходного материала.

Важно, чтобы репшнур был мягким, не поврежденным, рассчитанным на заданные нагрузки.

Двойной

Чуть более сложным считается двойной симметричный Прусик. Он может быть обычным или усиленным, формируется из одинарного репшнура диаметром до 8 мм, собранного в петлю. Узел используют на склонах с крутизной не выше 50 градусов, а также на вертикальных перилах, для страховки. Вязать его можно 1 или 2 концами. Самая популярная схема выглядит так.

При усиленном варианте симметричного Прусика действия из пунктов 2 и 3 повторяются трижды. Так можно создать самостраховочный ус, легко поддающийся регулировке. На любое из «плеч» Прусика возможна установка карабинного вкладыша, с обязательным протягиванием через центральный шнур. Он срабатывает как стопор при проскальзывании, помогает избежать проблем при намокании или обледенении веревки.

Одним концом

Вязка узла Прусика 1 концом репшнура тоже иногда применяется. В этом случае действовать нужно так:

В этом случае берется репшнур с незакрепленными концами. Такой способ вязки можно рассматривать как альтернативу использованию замкнутого кольца.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

Схватывающий узел при спуске

Схватывающие узлы вяжут из куска репшнура толщиной 6–7 мм. Они — предшественники жумаров. С появлением жумаров альпинисты стали значительно реже подниматься на узлах по верёвке, однако в остальных областях схватывающие узлы не уступили своего места.

О прочности схватывающих узлов есть статья на Риске — схватывающие узлы.

Кому-то тема схватывающих узлов набила оскомину. А мне нет. К нам иногда приезжают люди, которых совсем недавно научили вязать схватывающие выше спускового устройства. Сейчас я объясню, почему лучше вязать его ниже.

Опираясь на опыт, мы в альплагере Туюк-Су показываем два схватывающих узла — пруссик (с тремя оборотами) и обмоточный (французский). Пруссик удобно вязать одним концом репшнура (иногда приходится), и он остаётся там, где его завяжешь. Обмоточный быстро вяжется и легко снимается с верёвки.

Возьмите репик

И «тупо намотайте» на верёвку

В зависимости от диаметра верёвки и репшнура, сделайте от 3 до 6 оборотов и состегните карабином

Возьмите репшнур

Обведите вокруг верёвки

Три раза

Затяните и узел готов

Для чего вязать схватывающий узел при спуске? Чтобы остаться на месте, когда отпустите верёвку.

— Я не отпускаю верёвку!

Экстремальный случай: на голову/руку упал камень. Более обыденная ситуация: при спуске вам понадобилось остановиться и распутать верёвку или сделать станцию. Можно заблокировать корзинку/восьмёрку, но это требует навыка и времени. В случае со схватывающим узлом не нужно дополнительных действий.

Существует два способа:

1. Схватывающий выше спускового устройства

2. Схватывающий ниже спускового устройства

Первый способ устарел. При расположении узла выше спускового устройства вы повисните на нём. Пруссик затянется и придётся потратить силы и время, чтобы его расслабить. Обмоточный вязать выше спусковухи неудобно — он получится слишком громоздким. Я не буду описывать этот способ.

Сверху нужно вязать только если предстоит проехать через узел. Об этом напишу в одной из следующих статей.

Второй способ (узел ниже корзинки) удобнее. При таком расположении на него приходится только та нагрузка, что остаётся после спускового устройства.

Поясню: если вы весите 70 кг и спускаетесь просто держась руками за верёвку, то на них придётся нагрузка в 0,7 кН. Если спускаетесь на корзинке, то, по данным исследований, руками нужно держать в 7 раз меньше, то есть 0,1 кН. Так и с узлами.

Схватывающий ниже корзинки можно завязать двумя способами:

Пристегнуть его к ножной петле обвязки:

Пристёгивайте узел ко внутренней стороне ножного обхвата. Так, чтобы карабин не ложился на пряжку. Большая часть обвязок оснащена быстро зятягивающимися пряжками, которые расслабляются от тряски.

— Погоди-погоди, петли на ногах ведь не для этого!

— Да. Однако на них приходится нагрузка, оставшаяся после корзинки.

Вынести корзинку на отдельную самостраховку, а схватывающий пристегнуть к центральному кольцу на обвязке:

Оба способа приемлемы, и имеют как плюсы, так и минусы.

Чтобы пристегнуть схватывающий к ножной петле не нужно дополнительных действий или снаряжения, кроме, собственно, куска репика, связанного кольцом. Зато если вынести корзинку на отдельную самостраховку, схватывающий узел будет пристёгнут к силовой петле.

Если у вас почему-то нет куска репшнура (что странно) или на худой конец петли из стропы, используйте для подстраховки жумар. Вот так:

Встегните зажим выше спускового устройства, и пальцем отодвиньте кулачок. Помните о разнице между отодвинутым и открытым кулачком. У этого способа есть пара больших минусов:

Если повисните на жумаре, будет очень неудобно возвращаться к спуску. Чтобы отодвинуть кулачок на жумаре, нужно его разгрузить. А вы на нём висите. Придётся либо подтянуться, либо достать второй жумар, если он есть.

Под большой нагрузкой жумар сорвёт оплётку с верёвки.

Постарайтесь не использовать механические зажимы в такой ситуации. И носите с собой кусок репшнура, он рано или поздно пригодится.

Схватывающий узел нельзя держать в кулаке. Испугавшись, вы сожмёте кулак, и узел не сработает. Его нужно держать между большим и указательным пальцами. Вот так:

Ниже речь об обмоточном, используйте его для самостраховки при спуске.

Чем толще верёвка, тем меньше оборотов репшнура. Чем толще репшнур, тем больше оборотов.

Если сделаете слишком много оборотов, вы не поедете вниз.

Итог: вяжите французский (обмоточный) схватывающий узел ниже спускового устройства: на ноге или центральном кольце. Оба способа просты и повышают безопасность при спуске.

— А сам-то ты так делаешь?

— Да, я всегда использую схватывающий при спуске. Это удобно.

Для тех, кто вяжет: Узлы Франца Бахмана.

Человечеству известно несколько тысяч различных узлов, десятки из них применяются в альпинизме, но история их появления, как правило, остается в тени. Одним из изобретателей «альпинистских» узлов, причем, наверное, самым плодовитым в этой области является Франц Бахман (Franz Bachmann) инженер-машиностроитель, альпинист и горный спасатель. Об истории изобретения карабинного схватывающего узла, получившего его имя, и о других изобретенных Бахманом схватывающих узлах, практически неизвестных у нас в России, рассказывается в этой статье.

По материалам журнала bergundsteigen 3/05

и сайта

http://www.eneafiorentini.it

Первый карабинный схватывающий узел

Стояла поздняя осень 1946 года. Юному Францу исполнилось 16 лет, год назад он начал ходить в горы и уже побывал на маршрутах третьей категории сложности. Чтобы лучше подготовится к новым восхождениям, он приобрел несколько книг об альпинизме, и в одной из них прочитал ужасающую историю: при спуске с отвесной скалы в Ратиконе, восходитель-одиночка не заметил, что его веревка не достает до земли и по прошествии некоторого времени, его нашли мертвым, так и висящего на веревке. «Узел Прусика, с которым он смог бы подняться обратно по веревке, в те времена еще не был изобретен…» – сообщалось в книге. Поскольку спускаться в одиночку Францу приходилось довольно часто, он решил обязательно освоить этот способ подъема по веревке! Но никто из знакомых сверстников не мог показать ему узел Прусика, а много опытных альпинистов в то время еще находились в лагерях для военнопленных. Итак, он отправился на чердак, где оборудовал себе тренажер и начал самостоятельно искать способ подъема по веревке. Изобрести заново самому узел прусика не получилось, но он придумал оригинальный схватывающий узел с использованием карабина – фото 1.

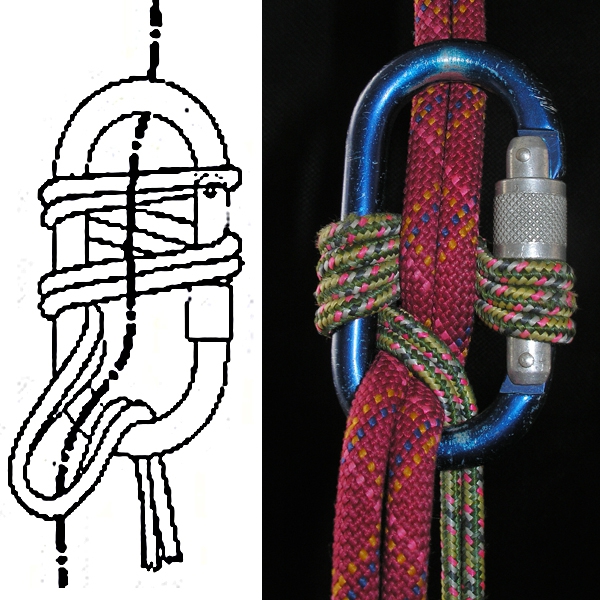

Рис. 1. Первый в мире карабинный схватывающий узел FB-47 был изобретен в 1947 году Францем Бахманом. Схема завязвания и фото узла под нагрузкой на современных веревках.

С 1949 года Бахман использовал этот узел преимущественно при многодневных восхождениях. Вечером он оставлял на стене закрепленные веревки, чтобы подняться по ним на следующий день. Оказалось, что узел вполне работоспособен даже на мокрых и заледеневших веревках! Подходил он и для подъема по сдвоенной веревке. По удобству и легкости передвижения этот первый карабинный схватывающий узел был сравним с современными зажимами, а кое в чем и превосходил их.

В 1951 году описание этого узла появилось в альпинистских журналах Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Известный тирольский альпинист и горный спасатель Вестль Маринер оценил достоинства узла, но указал и на его существенные недостатки –сложность завязывания и необходимость использования карабина с муфтой, которые в то время были очень тяжелы.

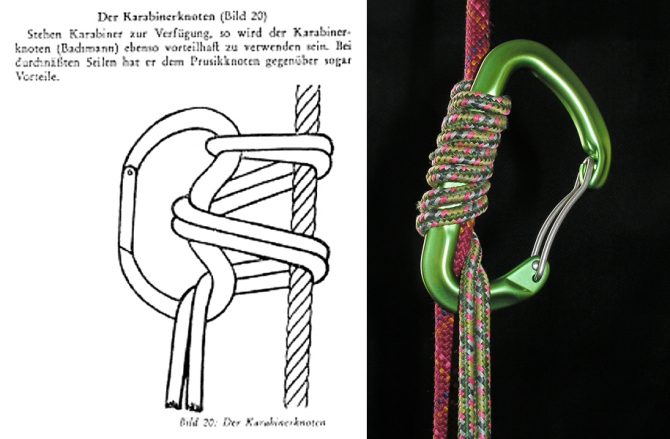

Следуя совету Маринера «как можно проще и без муфтованных карабинов», в 1952 году Бахман изобрел другой карабинный узел, который получил наиболее широкую известность – рис. 2.

Когда Франц продемонстрировал Маринеру этот узел, тот сразу включил его в программу обучения горных проводников и спасателей Австрии. После публикаций книг Маринера в 1953 и 1958 году, этот узел получил широкое распространение во всем мире. И по сей день его описание можно найти на многих интернет-страницах России, США, Италии и даже Кореи. В немецкоязычных странах узел долгое время успешно применялся, но в начале 90-х годов в Германии и Австрии был исключен из учебников и методических пособий. Обоснование такой немилости состояло в том, что «если взяться рукой за карабин и нагрузить его, а не петлю репшнура, узел проскальзывает. Чтобы остановить падение, надо выпустить из рук карабин, а это противоречит естественным рефлексам…». Однако, такое же поведение свойственно и классическому узлу Прусика, оставленному в учебных программах. Никакой схватывающий узел, с карабином или без него, нельзя удерживать в руке, при этом он не полностью затягивается и проскальзывает. То же самое относится и к некоторым механическим зажимам!

Другое положение дел сложилось в Америке. Там узлы Прусика и карабинный Бахмана мирно сосуществовали и, в зависимости от требований, прагматично использовался один или другой. Таким образом, в англоязычных странах узел Бахмана стал вторым (после прусика) по частоте использования схватывающих узлов.

Узел Бахмана оставался популярным в США еще и по другой причине: прусик плохо подходит для петель из стропы, поскольку в этом случае его трудно завязывать и передвигать, особенно в перчатках. Узел Бахмана из стропы, напротив, функционирует прекрасно, особенно в варианте с одним или двумя дополнительными оборотами непосредственно вокруг веревки – фото 3 справа. (В Европе эта форма узла почти неизвестна).

Фото 3. Узел Бахмана может быть завязан стропой, что расширяет его область применения.

С течением времени, альпинистское снаряжение совершенствовалось, веревки становились все более тонкими и гладкими, менялась форма и материал карабинов, так что случалось, схватывающие узлы плохо функционировали в своей первоначальной форме и также должны были видоизменяться. Появились новые узлы (например – Маршара), узел Прусика стали вязать в три оборота вокруг веревки вместо двух. Для улучшения держания узла Бахмана на тонких веревках достаточно было сделать один или два оборота репшнура непосредственно вокруг веревки – фото 4 слева, или дополнительно завязать полуштык ниже карабина – фото 4 справа. Таким образом можно использовать для схватывающих узлов даже относительно толстые и жесткие репшнуры, плохо работающие в обычном узле Прусика.

Фото 4. Классический узел Бахмана с дополнительными оборотами вокруг веревки. На фото показано использование жесткого 7мм репшнура, неработоспособного в узле Прусика на этой 9мм веревке.

Узел Бахмана с кольцом.

Фото 5. Узел Бахмана с металлическим кольцом. Слева – схема завязывания, в центре и справа – вид в затянувшемся состоянии.

Автор использовал стальные кольца сечением 4-5 мм и внутренним диаметром 26-30 мм с гладкой поверхностью. Такие кольца сильно уменьшали вредное трение при нагружении узла, что приводило к более надежному удержанию и облегчало передвижение после снятия нагрузки. Схватывающий узел с кольцом надежно держал вес человека при соотношении диаметров основной веревки и репшнура 1:1, а завязанный тонкой стропой мог работать даже на стальном тросе диаметром 6 мм!

Узел с кольцом и дополнительным полуштыком (фото 6) обладал полезным свойством: он надежно схватывал при тяге вниз, а при тяге вверх его можно было буксировать за собой по веревке. Бахман использовал этот вариант узла на восхождениях по крутым ледовым и комбинированным маршрутам для самостраховки среднего в связке-тройке. Правда, такой способ требовал тщательного подбора комбинации репшнура, веревки и числа витков, достаточной практики и предварительных тренировок. Для самостраховки при движении по закрытым ледникам, он непригоден, поскольку работает лишь в одном направлении.

Фото 6. Узел Бахмана с кольцом и дополнительным полуштыком.

Впечатления о практическом использовании узла Бахмана с кольцом можно прочитать здесь.

Узлы с металлическими кольцами не получил широкого распространения, но послужили прототипом для дальнейшего развития подобных схватывающих узлов.

Петлевой узел Бахмана.

В начале 60-х годов, стремясь упростить узел с кольцом, Бахман заменил металлическое кольцо маленькой петлей, образованной узлом «восьмерка» или более простым «проводником» – фото 7.

Фото 7. Узел Бахмана из репшнура с проводником. Слева – схема завязывания, справа – вид в затянутом состоянии.

Как и кольцо, узел уменьшал вредные потери на трение при затягивании и облегчал передвижение. Благодаря большему объему узла, образующего петлю проводника, узел оказалось так же удобно передвигать по веревке, как и узел с кольцом. При использовании проводника-восьмерки (фото 8), узел мог работать в обоих направлениях, что позволяло использовать его и для страховки от падения в трещину на леднике среднего в связке.

Фото 8. Узел Бахмана на репшнуре с проводником-восмеркой.

Как и во многих других схватывающих узлах, силу удержания узла можно увеличить, используя одинарный репшнур, вместо сдвоенного.

Фото 9. Узел Бахмана с проводником, завязанный 10мм веревкой на 9 миллиметровой. Узел держит в обоих направлениях.

Фото 10. Для сравнения – узел Bellunese, известный в России как узел Блейка. Как и вышеописанный, он способен работать при соотношении диаметров веревки и репшнура около 1:1, но работоспособен лишь при одном направлении нагрузки и, пожалуй, несколько сложнее и чувствительнее к качеству веревок.

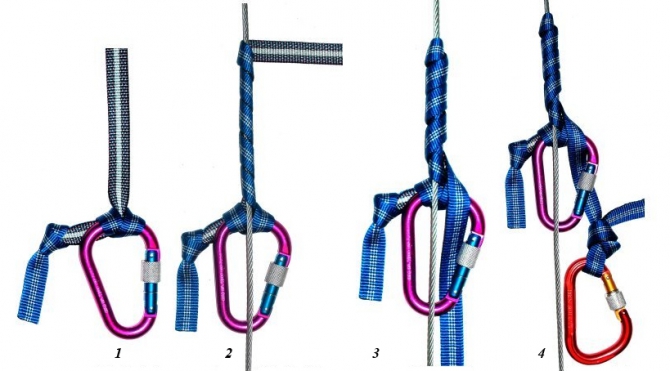

Наконец, в 2003 году, при обсуждении узлов для стальных тросов виа-феррат, Бахман впервые представил вариант своего схватывающего узла с использованием сшитых строповых петель – «слингов» – фото 11.

Фото 11. Схватывающий узел Бахмана для сшитых петель. Слева направо: подготовка петли, схема завязывания и вид узла под нагрузкой.

Вяжется этот узел следующим образом:

1. Сначала, как можно ближе к месту сшивки, на петле вяжется узел проводника, образующая небольшой «глазок».

2. Петля оборачивается вокруг веревки тремя оборотами (для очень тонких и скользких веревок может потребоваться большее число оборотов).

3. Конец петли продевается в глазок и присоединяется карабином к страховочной системе.

По сравнению с узлом Прусика, этот узел имеет несколько преимуществ:

1. намного лучше «схватывает» на веревках разного диаметра и степени скользкости и может применяться даже на стальных тросах.

2. благодаря отсутствию узла для связывания стропы в кольцо, больше прочность петли и исключается возможность случайного развязывания.

3. из-за жесткой сшивки, глазок, в который продевается конец петли остается постоянно «растопыренным», что облегчает завязывание, ослабление после снятия нагрузки и последующее передвижение узла по веревке.

4. если есть пара 60-см петель с предварительно завязанными описанным выше способом узлами, завязать систему для подъема намного легче, чем узлы прусика.

5. по скорости и удобству подъема узел не уступает тиблоку, снижая при этом риск повреждения веревки.

Даже завязанный скользкой дайнемовой стропой, этот узел неплохо держит и на замерзших мокрых веревках – фото 12.

Фото 12. Узел Бахмана, держится и на замерзшей веревке.

Часть 2. Использование узлов Бахмана на стальных тросах, перилах и кабелях с пластиковой оболочкой.

В августе 2003 года группа итальянских альпинистов обсуждала на форуме it.sport.montagna возможность использования схватывающих узлов на стальных тросах виа-феррат, и Франц Бахман предложил использовать для этого некоторые свои узлы, неплохо проявившие себя в тестах и аналогичных практических применениях.

Прежде всего – ритуальное предупреждение-«дисклаймер»:

Использование схватывающих узлов на маршрутах Виа-феррат не является заменой штатному страховочному комплекту с амортизатором рывка. Назначение схватывающих узлов в этих условиях – дополнительная страховка для уменьшения глубины падения при срывах, использование в случаях ухудшения состояния маршрута (внезапный снегопад или дождь), самостоятельная аварийная эвакуация с маршрута (спуск на узлах по тросу) или неспортивное преодоление трудных участков при переоценке собственных возможностей (аналогично применению ИТО на маршрутах для лазания :-)).

Показанные узлы не проходили массовых испытаний во всех возможных реальных условиях, хотя показали хорошие результаты во многих тестах и лабораторных испытаниях.

В качестве иллюстрации возможностей схватывающих узлов, на фотографиях показаны варианты, уверенно держащие нагрузку около 100 кг на стальном тросе 6мм.

Фото 13. Прусик на стальном 6мм тросе.

Будучи завязанным мягким репшнуром 6мм вполне удерживает вес тела, но неудобен для ослабления и передвижения вдоль троса. Узел Прусика на таком тросе, сделанный из репшнура 7мм, даже относительно мягкого (Sterling), скользит уже при небольшом нагружении рукой.

Узел Бахмана из 7мм репшнура работает только в варианте завязывания одной прядью – фото 14.

Фото 14. Вариант узла Бахмана из 7мм репшнура на стальном тросе.

Гораздо лучше держат на тросе схватывающие узлы, завязанные стропой.

Вариант узла «с глазком» для сшитых петель уверенно выдерживал вес тела, будучи завязанным узкими стропами из дайнемы и нейлоновыми шириной до 19мм – фото 15.

Фото 15. Узел Бахмана, завязанный разными типами строп на тросе.

Более широкая нейлоновая стропа может держаться на таком тросе лишь в однопрядном варианте узла – фото 16.

Фото 16. Последовательность завязывания схватывающего узла Бахмана на тросе одинарной стропой (с сайта www.eneafiorentini.it).

Вместо одного из карабинов при использовании одинарной стропы можно обойтись узлом проводника – рис. 17.

Фото 17. Вариант схватывающего узла Бахмана, завязанный одинарной стропой на тросе (с сайта www.eneafiorentini.it).

В варианте узла с металлическим кольцом на тросе тестовый вес удержали только более узкие стропы из дайнемы – фото 18. Кольцо можно с успехом заменить на обычный карабин.

Фото 18. Узел Бахмана с кольцом или карабином на стальном тросе.

Самым тяжелым испытанием стало удержание схватывающих узлов на 8мм стальном прутке с гладкой поверхностью. Этот импровизированный тест выдержали только узлы Бахмана из узкой дайнемовой стропы – фото 19.

Фото 19. Узлы Бахмана на стальном прутке.

Подводя итог, свое личное впечатление от новых для нас узлов Франца Бахмана могу выразить в двух словах: надо завязывать! (в прямом смысле этих слов :-)).