Синергетика как теория самоорганизации

Синергетика – теория самоорганизации

Движущие силы эволюции любых объектов нашего мира претендует описать новое научное направление (появившееся в 70-х гг. XX в.) – синергетика(в пер. с древнегреч. – содействие, соучастие). Начало новой дисциплине – синергетике, положило выступление Германа Хакена в 1973 г. в Москуе на первой научной конференции, посвященной проблемам самоорганизации. Самоорганизация мыслится как глобальный эволюционный процесс.

Основной вопрос синергетики – существуют ли общие закономерности, управляющие возникновением самоорганизующихся систем, их структур и функций. Один из основоположников синергетики Г. Хакен определяет понятие самоорганизующейся системы следующим образом: «Мы называем систему самоорганизующейся, если она без специфического воздействия извне обретает какую-то пространственную, временную или функциональную структуру. Под специфическим внешним воздействием мы понимаем такое, которое навязывает системе структуру или функционирование. В случае же самоорганизующихся систем испытывается извне неспецифическое воздействие. Например, жидкость подогреваемая снизу, совершенно равномерно обретает в результате самоорганизации макроструктуру, образуя шестиугольные ячейки» (ячейки Бенара).

Синергетика рассматривается как теория сложных самоорганизующихся систем, как новое междисциплинарное исследование, являющееся по существу самым последним научным достижением современного естествознания.

Синергетика – в современном естествознании обосновывает наметившуюся тенденцию глобального эволюционного синтеза всех естественнонаучных дисциплин, но которую сдерживает разительная асимметрия процессов деградации и развития в живой и неживой природе.

Синергетика как теория о самоорганизации и устойчивости структур различных сложных неравновесных систем: физических, химических, биологических и социальных появилась как итог развития нелинейной неравновесной термодинамики, как результат исследований в области нелинейного (выше второго порядка) математического моделирования сложных открытых систем.

Законы синергетики позволяют очертить условия «бытия», при которых система может сохранять свое качество (гомеостатичность), т.е. в системе при отклонении параметров оперативно функционируют отрицательные обратные связи, которые компенсируют все возникающие флуктуации (отклонения).

Свойство самоорганизации (самоусложнения) присуще открытым нелинейным системам, они гораздо сложнее закрытых линейных систем.

Синергетика открывает такие стороны окружающего мира, как его нестабильность, многообразие путей изменения и развития, позволяет моделировать катастрофические ситуации и т.п.

С позиций синергетики факторами влияния на эволюцию природных систем являются открытость, нелинейность, неравновесность, неконтролируемость, случайность.

К основным же свойствам самоорганизующихся систем относят – открытость, нелинейность, диссипативность (от латинского – dissipatio – разгонять; рассеивать свободную энергию).

Диссипативные системы – это такие открытые системы, по которым рассеиваются возмущения, и в которых при больших отклонениях от равновесия возникают упорядоченные состояния, могут спонтанно возникать новые типы структур, совершаться переходы от хаоса и беспорядка к порядку и организации, возникать новые динамические состояния материи.

Диссипация играет конструктивную роль в образовании структур в открытых системах, но в большинстве случаев реализуется как переход избыточной энергии в тепло.

В современном обществе особенно возросла роль новых научных направлений, человек всегда стремился постичь природу сложного, горизонт научного познания расширился до невообразимых размеров и наука вышла на уровень изучения процессов, которые происходят за время

10 18 с и на расстояниях

10 28 см (возраст и радиус Вселенной).

Во Вселенной большинство реальных объектов рассматриваются как открытые системы – это значит, что они обмениваются энергией, веществом и информацией с окружающей средой.

Идея синергетики – это принципиальная возможность спонтанного возникновения порядка и организации из беспорядка и хаоса в результате процесса самоорганизации. Она доказывает, даже в «неживой» (неорганической природе) существуют системы, способные к самоорганизации.

На «физико-математическом языке» – история развития природы – это история образования все более и более сложных нелинейных, открытых и диссипативных систем.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Синергетика как теория саморазвития и самоорганизации систем

Синергетика возникла как одна из концепций в физике в последней трети XX в., а затем приобрела мировоззренческий статус. Основоположниками синергетики считаются Г. Хакен и И. Р. Пригожин. Термин «синергетика» происходит от греческого sinergia – «сотрудничество», «содействие». Синергетика является наиболее общей на данный момент теорией самоорганизации и изучает закономерности этих явлений во всех типах материальных систем.

Исходный принцип синергетики – различие процессов в открытых и закрытых системах. Напомним, что в замкнутых системах вектор протекания процессов направлен от упорядоченности через равновесное состояние к хаосу. В открытых системах наблюдаются обратные процессы, когда при определенных условиях из хаоса самопроизвольно возникают новые упорядоченные структуры. Основными характеристиками процессов в замкнутых системах являются равновесность и линейность, в открытых – напротив, неравновесность и нелинейность. В отличие от классической науки, рассматривавшей закрытые системы как абсолютный тип упорядоченности мира, синергетика в качестве предмета своего изучения выбирает открытые системы. По мнению создателей синергетической теории, именно открытые системы являются универсальными, а протекающие в них процессы способствуют самоорганизации мира.

Главное свойство открытых систем – неустойчивость. Опираясь на это знание, синергетика предлагает следующее объяснение механизма возникновения порядка из хаоса. Пока система находится в состоянии термодинамического равновесия, все ее элементы ведут себя независимо друг от друга и на создание упорядоченных структур не способны. В какой-то момент поведение открытой системы становится неоднозначным. Та точка, в которой проявляется неоднозначность изменений, называется точкой бифуркации (разветвления). В точке бифуркации изменяется роль внешних для системы влияний: ничтожно малое воздействие приводит к значительным и даже непредсказуемым последствиям.

Таким образом, под влиянием энергетических взаимодействий с окружающей средой в открытых системах возникают так называемые эффекты согласования, когда различные элементы начинают вести себя в унисон друг с другом. Такое согласованное поведение синергетика называет когерентным. Как следствие, происходят процессы упорядочения, возникновения из хаоса новых структур. После возникновения новая структура – в синергетике ее называют диссипативной – включается в дальнейший процесс самоорганизации материи. Таким образом, внешние взаимодействия оказываются фактором внутренней самоорганизации систем, которые, в свою очередь, способствуют самоорганизации других систем и т.д. Сами процессы самоорганизации характеризует нелинейность, наличие обратных связей, открывающих большие возможности управляющего воздействия.

Синергетический подход позволяет ответить на вопрос, почему вопреки действию закона энтропии мир демонстрирует высокую степень организованности и порядка, т.е. синергетика последовательно опровергает теорию тепловой смерти Вселенной. Кроме того, поскольку синергетика утверждает, что законы самоорганизации действуют на всех уровнях бытия, это позволяет преодолеть разрыв между живой и неживой природой и объяснить происхождение жизни как процесс самоорганизации неорганических систем. И. Р. Пригожин в книге «Порядок из хаоса», своего рода манифесте синергетики, утверждает, что синергетический взгляд на мир меняет наше представление о случайности и необходимости, необратимости материальных процессов, трансформирует привычное представление о времени, позволяет иначе понять характер и сущность энтропийных процессов, т.е. радикально меняет стиль мышления о реальности.

САМООРГАНИЗАЦИЯ БЫТИЯ. СУЩНОСТЬ СИНЕРГЕТИКИ КАК ТЕОРИИ И МЕТОДА ПОЗНАНИЯ (62-64)

САМООРГАНИЗАЦИЯ БЫТИЯ. СУЩНОСТЬ СИНЕРГЕТИКИ КАК ТЕОРИИ И МЕТОДА ПОЗНАНИЯ

Обухова Валентина Ильинична

Студент, Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск

Аннотация. В данной статье рассмотрены базовые понятия самоорганизации бытия, изложена общая теория самоорганизации, выделены этапы самоорганизации, рассмотрена самоорганизация как свойство открытых неравновесных систем.

Ключевые слова: синергетика, самоорганизация, бытие, синергетический подход, открытые неравновесные системы, философия.

A nnotation. This article discusses the basic concepts of self-organization of being, outlines the general theory of self-organization, highlights the stages of self-organization, considers self-organization as a property of open non-equilibrium systems.

Keywords: synergetic, self-organization, being, synergetic approach, open nonequilibrium systems, philosophy.

Начнем с определения базовых понятий. Материя – это объективная реальность, существующая сама по себе, независимо от человека.

Самоорганизация – это переход открытых неравновесный систем от простых, беспорядочных форм к более сложным и упорядоченным. Самоорганизация является одним из важнейших свойств материи, способность к самоорганизации способствует развитию и усложнению материи. Синергетика – это научная дисциплина, занимающаяся изучением проблем самоорганизации материальных систем.

Основоположниками синергетики являются Герман Хакен и Илья Романович Пригожин. В 1973 г. Хакен ввёл термин «синергетика». В 1980 г. вышла одноимённая работа, сделавшая его основоположником нового теоретического направления. Хакен подчеркивал, что «синергетика должна направить свой поиск на нахождение общих детерминант природных и социальных процессов, поскольку существуют одни и те же принципы самоорганизации различных по своей природе систем: от электрона до людей»[5]. Илья Романович Пригожин использовал термин «неравновесная физика», в переводе с древнегреческого означающий «содействие». Одной из ключевых работ Пригожина является труд «Философия нестабильности». Понятия «наука», «общество» и «культура» перестают быть абстрактными категориями и «становятся проявлением законов мироздания» [1, С. 28.]

Синергетика – это теория самоорганизации, описывающая спонтанный переход открытой неравновесной системы от простых, беспорядочных форм к более сложным и упорядоченным. «Суть переворота, который совершила синергетика, состоит в том, что появился новый образ мира – непрерывно эволюционирующего по нелинейным законам» [1, С. 29]. Оказалось, что ««нелинейное» и «хаотичное» – это проявления «природного» и «общественного», а линейность и упорядоченность – это исключение из правил. Кроме того, возникло важнейшее методологическое положение синергетики: существует целый класс явлений, который возникает от совместного действия нескольких разных факторов в условиях, когда каждый фактор в отдельности такого эффекта не дает». [1, С. 31].

Главная задача синергетики – определение взаимоотношений между хаосом и порядком. Сформулируем основные постулаты: из хаоса рождается порядок; самоорганизация характерна для всех процессов развития; несмотря на возрастающую энтропию, благодаря самоорганизации окружающий мир демонстрирует высокую степень развития и порядка; по какому пути идти дальше система выбирает в случайном порядке в точках бифуркации, это явление представляет собой один из механизмов эволюции.

Таким образом, суть синергетического подхода можно определить, как выявление общих закономерностей, управляющих процессами самоорганизации в различных системах.

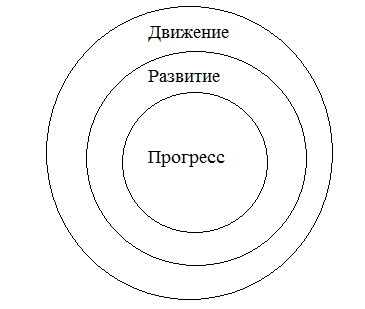

Рассмотрим соотношение понятий «движение», «развитие», «прогресс». Движение является одним из атрибутов материи, то есть её свойством. Под понятием «движение» следует понимать любое изменение состояния объекта. Существует классификация форм движения: механическое, физическое, химическое, биологическое социальное. Каждая из этих форм, кроме механического и физического движения, появилась в результате развития и усложнения Вселенной. Высшие формы движения появились путём развития низших форм. Высшие формы включают в себя все низшие и не существуют без них. Однако низшие без высших существуют. Следует отметить, что высшие формы движения качественно не сводятся ни к одной из низших форм, ни к их сумме. Происходит усложнение материальных объектов. Именно поэтому социальные объекты качественно отличаются от биологических. Развитие представляет собой частный случай движения. Развитие – это качественные, направленные, необратимые изменения объекта.

Прогресс – это повышение степени системной организации объекта, позволяющее новой системе выполнять функции, недоступные исходной системе. Другими словами, прогресс – это развитие, которое сопровождается усложнение структуры объекта и выполняемых им функций. Соотношение вышеуказанных понятий. Рисунок 1.

Рисунок 1. Соотношение понятий «движение», «развитие», «прогресс»

Обратимся к самоорганизации как к свойству открытых неравновесных систем. Открытая неравновесная система – это устойчивое состояние, которое возникает в среде при условии рассеивания энергии, поступающей извне. Примером могут быть биологические и социальные системы, например, город или государство. Синонимом понятия открытой неравновесной системы выступает «диссипативная структура» – термин, введенный Ильей Романовичем Пригожиным. Совместно с Г. Хакеном занимались исследованием самоорганизации систем. Общая теория самоорганизации и суть синергетического подхода были подробно рассмотрены в первой главе данной контрольной работы.

«Г. Хакен и И. Пригожин делают акцент, прежде всего, на процессуальности материальных систем. Все процессы, протекающие в различных материальных системах, могут быть подразделены на два типа: во-первых, это процессы, протекающие в замкнутых системах, ведущие к установлению равновесного состояния, которое при определенных условиях стремится к максимальной степени неупорядоченности или хаоса, и, во-вторых, это процессы, протекающие в открытых системах, в которых при определенных условиях из хаоса могут самопроизвольно возникать упорядоченные структуры, что и характеризует стремление к самоорганизации. Основными характеристиками первого типа процессов является равновесность и линейность, главными характеристиками второго типа процессов, в которых проявляется способность к самоорганизации и возникновению диссипативных структур, является неравновесность и нелинейность» [2].

Самоорганизация – одно из главных свойство открытой неравновесной системы. Самоорганизация – это процесс, в ходе которого воспроизводится упорядочивание системой своей внутренней структуры. Основными критериями самоорганизующихся систем являются открытость, нелинейность, диссипативность.

Свойства самоорганизации обнаруживаются в объектах самой различной природы: живая клетка, организм, биологическая популяция, биогеоценоз, человеческий коллектив и т.д. Процессы самоорганизации происходят в связи с перестройкой существующих и образованием новых связей между элементами. Главная особенность процессов самоорганизации – их целенаправленный, естественный и спонтанный характер: процессы протекают при взаимодействии системы с окружающей средой, однако в то же время автономны и относительно независимы от нее [3, С. 132].

Выделяют 2 этапа самоорганизации: деструктивный и конструктивный. Деструктивный порядок: самоорганизация происходит спонтанно, неумышленно. Конструктивный этап самоорганизации представляет собой формирование нового равновесия, возникшего в результате деструктивного порядка. Процесс развития самоорганизующихся систем представляет собой 2 стадии:

1. плавное, эволюционное развитие, которое приводит систему к неустойчивому состоянию (конструктивный этап);

2. скачкообразный переход в качественно новое, более сложное и упорядоченное состояние (деструктивный).

Подводя итог, стоит отметить, что изначально синергетика зарождалась в недрах физики, но вышла далеко за её пределы. В настоящее время многие исследователи применяют синергетику как метод объяснения прогрессивных процессов как в природе, так и в обществе, для познания таких самоорганизующихся структур как экономика, государство, право.

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели понятие самоорганизации бытия как философскую категорию. Были решены следующие задачи:

1 изучена сущность синергетики как теории и метода познания;

2 раскрыты понятия «движение», «развитие», «прогресс»;

3 рассмотрена самоорганизация как свойство открытых равновесных систем;

Синергетика как теория самоорганизации

Основные понятия теории самоорганизации. Роль синергетики как новой научной картины мира и методологии исследования процессов движения систем. Бифуркационный механизм, его роль в общей эволюционной схеме. Синергетическая концепция самоорганизации.

| Рубрика | Биология и естествознание |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 13.10.2017 |

| Размер файла | 35,2 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

В последние десятилетия все больше ученых задаются множеством вопросов: Почему целое может обладать свойствами, которыми не обладает ни одна из его частей? В чем человек видит сложность окружающего его мира? Почему, зная фундаментальные физические законы, мы не можем предсказывать поведение простейших биологических объектов? Как согласовать следующую из классической термодинамики тенденцию к установлению равновесия с переходом от простого к сложному, от низшего к высшему, который мы видим в ходе биологической эволюции? Еще полтора десятилетия назад эти вопросы относили к компетенции философии. Сейчас они встают в конкретном контексте физических, химических, биологических задач. В их решении все больше помогает теория самоорганизации.

Появление концепций самоорганизации и синергетики, в частности, можно рассматривать как новый важный этап эволюции науки, наступивший за суперспециализацией, несущий новые возможности диалога наук и новые подходы к их изучению. Так, современная наука включает в поле своего внимания существующие факты и практики, реально нуждающиеся в интеллектуальном анализе. Важно то, что при этом происходит наработка подходов к малоисследованному, реально существующему содержанию.

Главной заслугой синергетики является открытие ею процессов самоорганизации и кооперации в природе. Безусловно, это шаг вперед в нашем познании мира. И хотя авторы синергетики вначале подметили явления самоорганизации только для отдельных физических и химических процессов, но в дальнейшем синергетика была распространена практически на все уровни иерархии Вселенной. При этом все выводы, сделанные авторами синергетики в части причин и условий синергетических процессов, автоматически были перенесены на новые области.

1. Синергетика как теория самоорганизации

Синергетика возникла в ответ на кризис исчерпавшего себя стереотипного, линейного мышления, основными чертами которого являются: представление о хаосе как исключительно деструктивном начале мира; рассмотрение случайности как второстепенного, побочного фактора; мир считается независимым от микрофлуктуаций (колебаний) нижележащих уровней бытия и космических влияний; взгляд на неравновесность и неустойчивость как на досадные неприятности, которые должны быть преодолены, т.к. играют негативную, разрушительную роль; процессы, происходящие в мире, являются обратимыми во времени, предсказуемыми и ретросказуемыми на неограниченно большие промежутки времени; развитие линейно, поступательно, безальтернативно (а если альтернативы и есть, то они могут быть только случайными отклонениями от магистрального течения, подчинены ему и, в конечном счете, поглощаются им); пройденное представляет исключительно исторический интерес, а возвраты к старому, если они и есть, являются диалектическим снятием предыдущего уровня и имеют новую основу; мир связан жесткими причинно-следственными связями; причинные цепи носят линейный характер, а следствие если и не тождественно причине, то пропорционально ей, т.е. чем больше вложено энергии, тем больше результат.

Г. Хакен считает, что синергетика исследует явления, происходящие в точке неустойчивости, и структуру (новую упорядоченность), которая возникает за порогом неустойчивости. Однако с другой стороны, в определенном смысле более широким следует признать подход И. Пригожина (считающегося основоположником теории изменений), поскольку в его рамках рассматриваются как неравновесные, необратимые процессы, протекающие в открытых системах, так и обратимые, имеющие место в закрытых системах. В целом синергетика и теория изменений уже с трудом отделимы друг от друга, поскольку, будучи очень близки объектами и методами исследования, они впитали понятийный аппарат друг друга. Это особенно характерно для синергетики, поэтому и концепцию Брюссельской школы во главе с И. Пригожиным можно рассматривать как синергетическую. Синергетика и теория изменений составили фундамент концепций самоорганизации, на котором уже построены многие физические, химические, биологические теории.

Таким образом, синергетика:

1. Акцентирует внимание на процессах роста, развития и разрушения систем.

2. Считает, что хаос играет важную роль в процессах движения систем, причем не только деструктивную.

3. Исследует процессы самоорганизации систем.

4. Подчеркивает кооперативность процессов, лежащих в основе самоорганизации и развития систем.

5. Изучает совокупность внутренних и внешних взаимосвязей системы.

6. Признает большую роль среды в процессе изменения.

самоорганизация бифуркационный эволюционный синергетический

2. Междисциплинарность синергетики

Системы, составляющие предмет изучения синергетики, могут быть самой различной природы и содержательно и специально изучаться различными науками, например, физикой, химией, биологией, математикой, нейрофизиологией, экономикой, социологией, лингвистикой (перечень наук легко можно было бы продолжить). Каждая из наук изучает «свои» системы своими, только ей присущими, методами и формулирует результаты на «своем» языке. При существующей далеко зашедшей дифференциации науки это приводит к тому, что достижения одной науки зачастую становятся недоступными вниманию и тем более пониманию представителей других наук.

В отличие от традиционных областей науки синергетику интересуют общие закономерности эволюции (развития во времени) систем любой природы.

Отрешаясь от специфической природы систем, синергетика обретает способность описывать их эволюцию на интернациональном языке, устанавливая своего рода изоморфизм двух явлений, изучаемых специфическими средствами двух различных наук, но имеющих общую модель, или, точнее, приводимых к общей модели.

Обнаружение единства модели позволяет синергетике делать достояние одной области науки доступным пониманию представителей совсем другой, быть может, весьма далекой от нее области науки и переносить результаты одной науки на, казалось бы, чужеродную почву.

Следует особо подчеркнуть, что синергетика отнюдь не является одной из пограничных наук типа физической химии или математической биологии, возникающих на стыке двух наук (наука, в чью предметную область происходит вторжение, в названии пограничной науки представлена существительным; наука, чьими средствами производится «вторжение», представлена прилагательным). По замыслу своего создателя профессора Г. Хакена, синергетика призвана играть роль своего рода метанауки, подмечающей и изучающей общий характер тех закономерностей и зависимостей, которые частные науки считали «своими». Поэтому синергетика возникает не на стыке наук в более или менее широкой или узкой пограничной области, а извлекает представляющие для нее интерес системы из самой сердцевины предметной области частных наук и исследует эти системы, не апеллируя к их природе, своими специфическими средствами, носящими общий («интернациональный») характер по отношению к частным наукам. Физик, биолог, химик и математик видят свой материал, и каждый из них, применяя методы своей науки, обогащает общий запас идей и методов синергетики.

Как и всякое научное направление, родившееся во второй половине ХХ века, синергетика возникла не на пустом месте. Ее можно рассматривать как преемницу и продолжательницу многих разделов точного естествознания, в первую очередь (но не только) теории колебаний и качественной теории дифференциальных уравнений. Именно теория колебаний с ее «интернациональным языком», а впоследствии и «нелинейным мышлением» (Л.И. Мандельштам) стала для синергетики прототипом науки, занимающейся построением моделей систем различной природы, обслуживающих различные области науки. А качественная теория дифференциальных уравнений, начало которой было положено в трудах А. Пуанкаре, и выросшая из нее современная общая теория динамических систем вооружила синергетику значительной частью математического аппарата.

Таким образом, областью явлений, из которых возникло современное понимание синергетики, является физика, теоретическая физика квантовых явлений. Именно это происхождение и связь синергетики с точными науками делает, в первую очередь, правомочным называние ее научным направлением.

Диалогичность синергетики находит свое отражение и в характере вопрошания природы: процесс исследования закономерностей окружающего мира в синергетике превратился (или находится в стадии превращения) из добывания безликой объективной информации в живой диалог исследователя с природой, при котором роль наблюдателя становится ощутимой, осязаемой и зримой.

3. Основные понятия теории самоорганизации

В рамках рассмотрения теории самоорганизации встает вопрос о соотношении понятий «организация», «развитие» и базового для синергетики понятия «самоорганизация». Под самоорганизацией понимается процесс установления в системе порядка, происходящий исключительно за счет кооперативного действия и связей ее компонентов и в соответствии с ее предыдущей историей, приводящий к изменению ее пространственной, временной или функциональной структуры. Фактически, самоорганизация представляет собой установление организованности, порядка за счет согласованного взаимодействия компонентов внутри системы при отсутствии упорядочивающих воздействий со стороны среды.

Следует отметить, что в процессе самоорганизации происходит непрерывное разрушение старых и возникновение новых структур, новых форм организации материи, обладающих новыми свойствами. Причём это качественно не те же самые образования, отличающиеся только геометрическими размерами, формой или другими физическими особенностями. Возникают уникальные образования, непрерывно возникают новые перестройки (бифуркации), в результате которых рождаются качественно новые структуры, не имевшие до сих пор аналогов. Они обладают новыми неповторимыми свойствами.

Количественное изменение состава и взаимосвязей системы выражает понятие «рост» и его темпы (следовательно, рост не следует отождествлять с развитием, что характерно для многих экономистов).

Развитие может идти как по линии прогресса, так и регресса, и выражаться в эволюционной или революционной форме.

В концепциях самоорганизации понятие организации понимается в нескольких смыслах: как взаимодействие частей целого, обусловленное его строением, которое может быть задано как самой системой, так и внешней средой; организацию как упорядочивающие воздействия среды; а также организацию как объект такого воздействия.

Что касается соотношения понятий развития и самоорганизации, то первое следует признать более широким, поскольку оно включает как организующие воздействия среды, так и самоорганизацию; как прогрессивные процессы (которые в основном исследуют концепции самоорганизации), так и регрессивные.

Чтобы система была самоорганизующейся и, следовательно, имела возможность прогрессивно развиваться, она должна удовлетворять, по крайней мере, следующим требованиям: система должна быть открытой, т.е. обмениваться со средой веществом, энергией или информацией; процессы, происходящие в ней, должны быть кооперативными (корпоративными), т.е. действия ее компонентов должны быть согласованными друг с другом; система должна быть динамичной; находиться вдали от состояния равновесия. Главную роль здесь играет условие открытости и неравновесности, поскольку, если оно соблюдено, остальные требования выполняются почти автоматически.

4. Синергетическая концепция самоорганизации

Представляется целесообразным отклониться от стремления к определению именно синергетики и констатировать то, чем реально занимаются специалисты в связи с исследованиями по синергетике:

1. Объектами исследования являются открытые системы в неравновесном состоянии, характеризуемые интенсивным (потоковым, множественно-дискретным) обменом веществом и энергией между подсистемами и между системой с ее окружением.

Как уже отмечалось, открытость системы означает незамкнутость системы, для которой возможен обмен энергией и веществом с окружающей средой. Известно, что все реальные системы, от самых малых до самых больших, являются открытыми и не находятся в состоянии термодинамического равновесия.

Неравновесность является всеобщей формой организации материи, возникающей под влиянием внешней среды. Неравновесность можно определить как состояние открытой системы, при котором происходит изменение ее макроскопических параметров, т.е. ее состава, структуры и поведения. Для поддержания неравновесности система нуждается в том, чтобы из среды в нее поступал поток отрицательной энтропии по величине, по крайней мере, равный внутреннему производству энтропии, а также, согласно принципу неравновесности, система должна постоянно осуществлять работу, чтобы сохранить условия своего существования. Именно это делает возможным для неравновесной системы повышение своей упорядоченности, организованности, отсутствующих у равновесных систем. Возможно, именно кооперативной «работе» компонентов неравновесные системы обязаны отмеченным в литературе по теории самоорганизации эффектом, заключающимся в том, что они проявляют чрезвычайную чувствительность к внешним воздействиям: слабый сигнал на входе может привести в значительному и нередко неожиданному изменению на выходах, что означает неприменимость к ним жестких причинно-следственных зависимостей, в которых следствие если не тождественно, то пропорционально причине. Равновесные системы не способны к развитию и самоорганизации, поскольку подавляют отклонения от своего стационарного состояния, тогда как развитие и самоорганизация предполагают качественное его изменение. Особенно это относится к самоорганизации, так как если развитие полностью не исключено при подвижном равновесии, но, по крайней мере, сильно замедлено, то процесс самоорганизации даже и в этом случае невозможен до тех пор, пока система из него не выйдет, ибо он предполагает упорядочивание за счет кооперативного взаимодействия компонентов, а последние в условиях равновесия, в том числе и подвижного, являются инерционной силой, способной лишь на изменение количественных характеристик.

3. Различаются процессы организации и самоорганизации. Общим признаком для них является возрастание порядка вследствие протекания процессов, противоположных установлению термодинамического равновесия независимо взаимодействующих элементов среды (также удаления от хаоса по другим критериям). Организация, в отличие от самоорганизации, может характеризоваться, например, образованием однородных стабильных статических структур.

5. Направленность процессов самоорганизации обусловлена внутренними свойствами объектов (подсистем) в их индивидуальном и коллективном проявлении, а также воздействиями со стороны среды, в которую »погружена» система.

7. Процессы самоорганизации происходят в среде наряду с другими процессами, в частности противоположной направленности, и могут в отдельные фазы существования системы как преобладать над последними (прогресс), так и уступать им (регресс). При этом система в целом может иметь устойчивую тенденцию или претерпевать колебания к эволюции либо деградации и распаду. Самоорганизация может иметь в своей основе процесс преобразования или распада структуры, возникшей ранее в результате процесса организации.

Приведенное развернутое определение является если и не вполне совершенным, то все-таки необходимым шагом на пути конкретизации содержания, которое относится к синергетике, и выработки критериев для создания моделирующей самоорганизующейся среды. О соотношении синергетики и самоорганизации следует вполне определенно сказать, что содержание, на которое они распространяются, и заложенные в них идеи неотрывны друг от друга. Они, однако, имеют и различия. Поэтому синергетику как концепцию самоорганизации следует рассматривать в смысле взаимного сужения этих понятий на области их пересечения.

5. Фактор случайности в теории самоорганизации

Рассмотрим некую универсальную схему эволюционного процесса. На начальном этапе эволюции происходит медленное развитие свойств системы. Этот процесс более или менее предсказуем. В какой-то момент или внешнее воздействие достигает критического значения, или происходит кумуляция внутренних сил (или то и другое вместе). При этом параметры системы начинают быстро изменятся, ранее стабильное состояние резко снижает уровень стабильности, и возникает возможность разных путей развития. Момент потери устойчивости называется моментом бифуркации.

В этой ситуации даже незначительное воздействие может перевести эволюционный процесс на новые рельсы, развитие потом пойдёт по совсем другой линии. Наступит новый “спокойный участок”, который в какой- то момент опять может смениться новым процессом бифуркации.

Во-первых, они могут выступать как нейтральный фон, ровное взаимно уравновешенное мерцание всей массы внешних помех и внутренних шумов системы, не вносящее в систему заметных отклонений. Даже крупная флуктуация, если она не превысила некоторого порогового значения, гасится всей остальной массой «спокойных» составляющих системы.

Во-вторых, флуктуации могут играть роль «зародыша» нового состояния: при благоприятных условиях отдельная флуктуация способна вызвать разрастание островка неоднородности и нарастающее, кумулятивное усиление возмущения, последствием чего может быть закрепление такого возмущения внутри системы и готовность к изменению состояния всей системы. Если превышен порог чувствительности системы, воздействие отдельной флуктуации делается ощутимым и способным при благоприятных обстоятельствах «раскачать» систему и «свергнуть» ее наличное состояние.

В-третьих, флуктуация может играть роль «спускового крючка» или «последней капли», когда в системе, уже достигшей высокой степени неравновесности и нестабильности, потенциально готовой к скачку, он мгновенно инициируется возникшим возмущением. Это явление называют феноменом самоорганизованной критичности.

Флуктуации, воздействующие на систему, в зависимости от своей силы могут иметь совершенно разные для нее последствия. Если флуктуации открытой системы недостаточно сильны (особенно это касается флуктуаций управляющего параметра или подсистемы), система ответит на них возникновением сильных тенденций возврата к старому состоянию, структуре или поведению, что раскрывает глубинную причину неудач многих экономических реформ. Если флуктуации очень сильны, система может разрушиться. И, наконец, третья возможность заключается в формировании новой диссипативной структуры и изменении состояния, поведения и/или состава системы. Любая из описанных возможностей может реализоваться в точке бифуркации, вызываемой флуктуациями, в которой система испытывает неустойчивость.

В процессе движения от одной точки бифуркации к другой происходит развитие системы. В каждой точке бифуркации система выбирает путь развития, траекторию своего движения. Множества, характеризующие значения параметров системы на альтернативных траекториях, называются аттракторами. Потенциальных траекторий развития системы много и точно предсказать, в какое состояние перейдет система после прохождения точки бифуркации, невозможно, что связано с тем, что влияние среды носит случайный характер (это не исключает детерминизма между точками бифуркации). Выбор ветви может быть связан с жизненностью и устойчивым типом поведения системы. Согласно принципу устойчивости среди возможных форм развития реализуются лишь устойчивые; неустойчивые если и возникают, то быстро разрушаются. Чем больше неравновесна система, тем из большего числа возможных путей она может выбирать в точке бифуркации. Два близких состояния могут породить совершенно различные траектории развития. Одни и те же ветви и типы ветвей развития могут реализоваться неоднократно. Та, например, в мире социальных систем есть общества, многократно выбирающие тоталитарные сценарии. В результате катастрофа изменяет организованность системы, причем не всегда в сторону ее увеличения.

Подытожим вышеизложенное: в процессе своего развития система проходит две стадии: эволюционную (иначе называемую адаптационной) и революционную (скачок, катастрофа). Во время развертывания эволюционного процесса происходит медленное накопление количественных и качественных изменений параметров системы и ее компонентов, в соответствии с которыми в точке бифуркации система выберет один из возможных для нее аттракторов. В результате этого произойдет качественный скачок, и система сформирует новую диссипативную структуру, соответствующую выбранному аттрактору, что происходит в процессе адаптации к изменившимся условиям внешней среды. Особое значение в синергетике имеет момент выбора между различными аттракторами, «развилки» дорог эволюции. Путь эволюции становится жестко предзадан только после попадания в воронку аттрактора и прохождения точки бифуркации. Но до этого момента при приближении к точке бифуркации и обострении неустойчивости роль флуктуации многократно усиливается. На сцену выходит фактор случайности.

Сторонники синергетики отводят случайности главенствующую роль в эволюционном процессе. Так, И. Пригожин называет детерминистские законы физики карикатурой на эволюцию, а Г.Н. Дульнев пишет, что случайность и бифуркация являются источником морфогенеза, «случайность есть творческое конструктивное начало. Она строит мир». Однако И. Пригожин признает, что «в промежутке от бифуркации до очередной бифуркации главенствует детерминистическое описание».

Усилия синергетики изначально направлены на выявление универсальных механизмов устройства и функционирования систем различной природы. Синергетика постепенно приобретала общий статус теории, описывающей незамкнутые, нелинейные, неустойчивые, иерархические, развивающиеся системы. Проблематика, содержание, методы исследований и результаты, относимые к синергетике характеризуются неоднозначными оценками и неопределенностью. Вместе с тем, синергетика как научное направление исследований является востребованной обществом. Значительное количество результатов исследований в разных областях знания соотносится исследователями с синергетикой. Контекст синергетики дает возможность плодотворно взаимодействовать ученым разных специализаций на языке системного осмысления и поиска новых решений. Приведенные определения синергетики, полученные преемственным образом, могут конструктивно применяться при решении конкретных задач. Можно предположить, что в связи с существующими и грядущими результатами в кинетической химии, нейробиологии, транспьютерном нейрокомпьютинге и в других областях сформируется более определенный теоретический и аксиоматический базис синергетики, благодаря чему, в частности, и критика в ее адрес станет более конструктивной и продуктивной. Несомненно, при всем том, что синергетика полноценно »работает» сегодня как категория научного знания.

С точки зрения синергетического подхода эволюционные процессы характеризуются необратимостью во времени и случайностью изменения хода процесса.

Процессы развития предсказуемы (с определенной вероятностью, конечно), причем на обеих его стадиях. Более точному прогнозу поддаются процессы эволюционной стадии, поскольку они, как и структура системы, отличаются устойчивостью, а условия внешней среды известны. С гораздо меньшей точностью можно вычислить сценарий поведения системы в точке бифуркации, поскольку и система, и среда становятся неустойчивыми и детерминизм эволюции сменяется случайностями революции. Становление самоорганизации во многом определяется характером взаимодействия случайных и необходимых факторов системы и ее среды. Система самоорганизуется не гладко и просто, не неизбежно. Самоорганизация переживает и переломные моменты, в которые в системах наблюдаются значительные флуктуации, роль случайных факторов резко возрастает.

В переломный момент самоорганизации принципиально неизвестно, в каком направлении будет происходить дальнейшее развитие: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдет на новый, более высокий уровень упорядоченности и организации

Список используемой литературы

2. Данилов Ю.А., Кадомцев Б.Б. Что такое синергетика// Нелинейные волны. Самоорганизация. М.: Наука, 1983 г.

3. Пригожин И. От существующего к возникающему. М.: «УРСС», 2002 г.