Синтаксис как раздел лингвистики

СИНТАКСИС КАК РАЗДЕЛ ЯЗЫКОЗНАНИЯ. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА.

Информация, которая передается в речи, распределяется между различными структурными единицами языка, одну информационную «нагрузку» несут фонемы, самые мелкие «кирпичики» высказываний; другую — морфемы, это уже первичные блоки, обладающие своим значением; третью — слова, более «крупные блоки», существующие для называния явлений действительности, но все эти единицы пока не могут образовать высказывания, сообщения.

Синтаксис позволяет выполнить в языке главнейшую роль — функцию общения.

Предметом синтаксиса являются слово в его отношениях и связях с другими словами в речи, правила образования из слов более крупных единиц, обеспечивающих речевое общение. В результате соединения словоформ, употребления слов в определённых формах строятся синтаксические единицы: словосочетания, предложения.

Объект синтаксиса как области языкознания составляют те механизмы языка(морфологические, фонетические, композиционные и другие), которые обеспечивают переход от языка к речи.

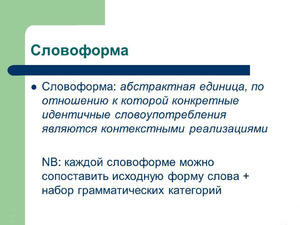

Основными синтаксическими единицами являются: словоформа (т.е. слово в определённой форме), словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.

Синтаксические средства языка, с помощью которых строются предложения и словосочетания, разнообразны. Основными являются формы слов в их взаимодействии и служебные слова. Посредством словоизменительных показателей и служебных слов осуществляется синтаксическая связь слов в словосочетании и предложении. Например, в предложении Сквозь тучу глядело на землю негреющее солнце слова связаны родовыми окончаниями (солнце глядело, солнце негреющее),а также падежными окончаниями в сочетании с предлогами (глядело на землю, глядело сквозь тучу).

Синтаксис связан со структурой мышления, нормами коммуникации и обозначаемой действительностью.

Логический и коммуникативный аспекты синтаксиса делают его наиболее универсальной частью структуры языка.

Синтагма – это 1. По теории Ф. де Соссюра, двучленная структура, члены которой соотносятся как определяемый и определяющий. Такими членами, по мнению некоторых исследователей, могут быть:

б) составные части сложного слова, из которых одна определяет другую. Водо-воз (общее значение данной “внутренней синтагмы” — “возящий воду”);

в) компоненты подчинительного словосочетания. Новый учебник, читать книгу, быстро бежать. Такие синтагмы называют “внешними”, составляющими синтаксическое единство;

г) целые словосочетания, например обособленные члены предложения. Дети, играющие во дворе. Шел, не глядя по сторонам;

д) предикативные части сложного предложения Необходимо выяснить ошибки, которые являются типичными для всего класса.

2. Семантико-синтаксическая единица речи, образуемая группой слов в составе предложения, объединенных в смысловом и ритмомелодическом отношениях. Всегдашние занятия Троекурова / состояли в разъездах/ около пространных его владений (Пушкин) (три синтагмы). Шум походил на то, /как бы вся комната 1 наполнялась змеями (Гоголь) (три синтагмы). Любишь кататься — / люби и саночки возить (пословица) (две синтагмы). Синтагма может также состоять из одного слова, может совпадать с целым предложением. Там, /где была раньше одинокая скала, /лежала груда обломков (А р с е н ь е в) (три синтагмы). На заводе все благополучно (Куприн) (одна синтагма). Синтагма может совпадать или не совпадать со словосочетанием, но между ними сохраняются существенные различия: синтагма выделяется в предложении, является результатом его членения и существует только в нем, тогда как словосочетание не только выделяется в предложении, но наряду со словом служит готовым “строительным материалом” для предложения и является результатом не разложения на элементы, а синтеза элементов. Деление одного и того же предложения на синтагмы может быть различным в зависимости от контекста, ситуации, экспрессивной окраски, придаваемой высказыванию говорящим, разного осмысления содержания предложения и т. д. Этой подвижности синтагматического членения, являющегося объектом рассмотрения стилистического синтаксиса, противостоит устойчивое, основанное на определенных моделях построение словосочетаний.

Синтагмы классифицируются с точки зрения взаимосвязи входящих в них слов (например, синтагмы атрибутивные, релятивные), по их позиции в высказывании (синтагмы конечные и неконечные) и по типу оформляющего их интонационного контура (синтагмы завершённые, незавершённые, вводные, противительные, изъяснительные и др.)

Парадигма и синтагма

Парадигма — словоизменительная парадигма — в лингвистике список словоформ, принадлежащих одной лексеме и имеющих разные грамматические значения. Обычно представлена в виде таблицы. Фердинанд де Соссюр использовал этот термин для обозначения класса элементов, имеющих схожие свойства.

Построение парадигм — одно из первых лингвистических достижений человечества; вавилонские глиняные таблички с перечнями парадигм обычно считаются первым памятником лингвистики как науки.

Обычно парадигмы упорядочены в некотором традиционном порядке граммем, например, парадигма русского склонения записывается в порядке падежей И — Р — Д — В — Т — П:

рука

руки

руке

руку

рукой

о руке

Парадигма личного спряжения в европейских языках записывается обычно в порядке «иду-идёшь-идёт» (и соответственно лица называются первым, вторым и третьим), а, например, в арабском языке порядок обратный.

Вопрос 78.

Cинтaкcиc кaк paздeл языкoзнaния. Cлoвocoчeтaния и cлoвecныe pяды

Вы будете перенаправлены на Автор24

Место синтаксиса в системе языкознания

Синтаксис – это раздел грамматики, изучающий строение и функционирование предложений, словосочетаний и членов предложения, способы сочетания слов в словосочетаниях и предложениях и коммуникативные единицы (слова-предложения).

Центральным разделом грамматики является синтаксис как учение о способах и средствах сочетания единиц низших языковых уровней в конструкции, которые выполняют коммуникативную функцию. Термином «синтаксис» также называют синтаксическое строение языка.

В синтаксическом строении русского языка наиболее полно проявляются способы и средства речеобразующей деятельности, ее носителей и пользователей. Только на синтаксическом уровне все языковые единицы фонетической, лексической, фразеологической и морфологической подсистем языка становятся речевыми единицами, стилистически (функционально) самодостаточными, в основном коммуникативно оформленными.

Только две языковые единицы, рассматриваемые в синтаксисе, относятся к коммуникативным единицам языка и речи:

Как нет общего языка в мире, так и нет всемирного синтаксиса. Это лишь абстрактно-мнимое научное понятие. Есть только синтаксис конкретного языка, родственных языков или сопоставимые синтаксисы определенных языков –родственных и неродственных. Каждый человек всегда общался и общается с другими на конкретном народном языке – которая имеет родовой, племенной характер, является языком народности или – наиболее полно и нормативно –национальным языком.

Некоторые пользуются «мертвым» языком (древнегреческим, латынью и т.п.), искусственным (эсперанто) или пользуются диалектом языка, своеобразие которого обусловлено наличием в нем определенного количества диалектизмов, что нередко прослеживаются в основном составе литературного языка, оставаясь при этом ненормативным для него единицами: чистяк (кукуруза) и др.

Готовые работы на аналогичную тему

Предметом синтаксиса являются синтаксические единицы языка, их семантика и структура, синтаксические связи и семантико-синтаксические отношения. Синтаксис как особую отрасль знаний о языке формируют следующие основные подразделения:

Изучение синтаксического строения языка началось в античные времена в Древних Греции и Риме. Уже в «Российской грамматике» По данной теме мы уже выполнили контрольную работу Контрольная работа по исторической грамматике подробнее (1755 г.) М. Ломоносова (1711- 1765 гг.) предложение понимается как речь, которая включает в себя полный ум. Российский языковед Константин Аксаков (1817-1860) считал синтаксис частью грамматики, в которой находит свое выражение жизнь слова, в которой сознание в слове становится целостностью жизни.

Классическими исследователями синтаксиса русского языка были:

Рисунок 1. Алексей Шахматов. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Относительно синтаксических единиц, конструкций как объектов изучения взгляды лингвистов расходятся. Нет общего мнения и относительно определения членов предложения, разновидностей структуры предложения, особых коммуникативных конструкций.

Проблемным остается вопрос зависимости синтаксического строения словосочетаний, предложений от фонетической системы языка, соотношение лексем, фразеологизмов, морфемных единиц и морфологических форм слова с синтаксисом.

Дифференциация словосочетания, сочетания слов и словесного ряда

Словосочетание – это единица, которая формируется не менее чем двумя знаменательными словами. Структура словосочетаний нередко совпадает со структурой предложений, формируя в таких случаях предложения, то есть отдельную коммуникативную языковую единицу.

Сочетание слов, в свою очередь, во всех случаях представляют только один член предложения. Если «словосочетание» уже стало устойчивым синтаксическим термином, то понятие «сочетание слов» еще не получило четкого терминологического определения. Любое словосочетание является одновременно и сочетанием слов, однако не каждое сочетание слов является словосочетанием.

Различают следующие разновидности (типы, группы) сочетаний слов:

По своей структуре сочетания слов характеризуются употреблением:

Помимо разграничения словосочетания и сочетания слов, следует обратить внимание на выделение понятия «словесный ряд». Словесный ряд обозначает группу слов, которые объединены соединительными или противительными союзами. К примеру: не зима, а лето; не горе, а счастье; и смех, и слезы.

Что такое синтаксис – как дать правильное и понятное определение этому разделу лингвистики и как легко разобраться в сути синтаксиса

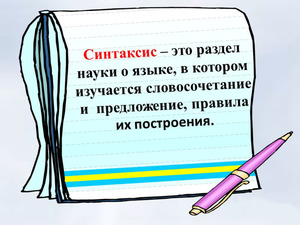

Раздел науки о языке. Изучает словосочетание, предложение и текст.

Когда учительница спросит вас, что такое синтаксис, вам надо ответить так: «Это раздел науки о языке». Она опять спросит: «А что он изучает?». Ответ: «Синтаксические единицы». «Какие?» – «Словосочетание, предложение, текст».

Всё вместе: «Синтаксис – это раздел науки о языке, который изучает 3 синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст».

Как понять, что изучает синтаксис

С греческого «синтаксис» переводится как «строй», «порядок». Он изучает то, как «строятся» слова для выражения какой-то мысли. Слова могут объединяться в словосочетания, словосочетания – в предложения, предложения – в тексты.

Пару слов скажу о каждом элементе

Словосочетание – это всего лишь два слова. Из них от одного всегда можно задать вопрос к другому. Например: гулять во дворе, читать книгу, красивый дом, очень высоко.

Особенность словосочетаний в том, что они не являются единицей коммуникации (общения). То есть общаемся мы не словосочетаниями, а другими единицами – предложениями.

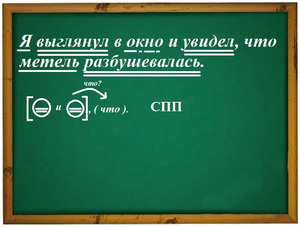

Предложение – это несколько слов, которые обладают интонационной законченностью. То есть каждое предложение – это законченная, полностью оформленная мысль.

В любом предложении есть грамматическая основа. Она может быть представлена двумя главными членами: подлежащим и сказуемым. А может быть представлена каким-то одним из них: только подлежащим или только сказуемым. Но что-то одно всегда будет.

Текст – это несколько предложений. Но не просто собранных не пойми откуда, а связанный между собой одной темой. Например, бывают тексты об осени, о любви, о правилах нахождения площади треугольника и пр.

Текст, который сейчас перед вами, – о синтаксисе. Все предложения в нем подобраны так, чтобы объяснить вам, что такое синтаксис.

Как разобраться в синтаксисе

Надо разобраться в морфологии. Синтаксис очень тесно связан с морфологией, они вместе образуют грамматику любого языка. Если вы не умеете анализировать слово как часть речи – синтаксис для вас всегда будет темным лесом.

Детям бывает сложно строить схемы предложений как раз потому, что они не разбираются в частях речи. Например, «Я увидел человека, который играл на аккордеоне».

«Который» – какой это член предложения и какая часть речи?

Я только в вузе понял, что это подлежащее, выраженное относительным местоимением. Потому что «который» = «человек» (тот самый, который играет на аккордеоне).

«Он будет работать в госпитале». Почему «будет работать» – простое глагольное сказуемое? Потому что это глагол в будущем времени и его можно заменить одним глаголом «поработает».

Чтобы понимать синтаксис, вот это всё надо держать в голове.

Зачем нужен синтаксис

Чтобы правильно ставить знаки препинания.

В русском языке каждый знак можно объяснить. Да, бывают трудные, запутанные случаи, но обычно на каждый знак есть правило. «Отдыхать, читая книгу, и смотреть в окно» – «читая книгу» выделяется запятыми, потому что это деепричастный оборот. «В парке пели птицы и цвела сирень» – запятой перед «и» нет, потому что у двух простых предложений в составе сложного есть общее обстоятельство места – «в парке». Так объясняется каждая запятая.

И еще синтаксис нужен для того, чтобы учиться правильно излагать свои мысли. Не путаться и не сбиваться.

Когда вы делаете синтаксический разбор, вы следите за мыслью автора, наблюдаете, как он ее выражает через слова. Это развивает ваше собственное логическое мышление и умение высказываться, использовать язык для выражения мыслей и чувств.

Особенно в этом плане полезные сложные предложения классиков. Например, вот такое, из Чехова:

Полезные материалы по теме статьи

Подпишитесь на обновления сайта. Мы будем присылать вам на почту новые статьи.

Посмотрите подборки курсов по русскому языку. Там есть и бесплатные материалы. Они помогут вам лучше готовиться к контрольным работам и экзаменам:

Под статьей есть форма для комментариев – там можно задать вопросы или покритиковать статью.

Лекция 1 Синтаксис как раздел языкознания. Предмет и задачи синтаксиса

1) предмет изучения синтаксиса современного русского языка;

2) из истории синтаксической теории;

3) способы выражения синтаксических отношений.

В этом специфика синтаксиса как реального явления и как научного объекта, этим определяется его роль как «организационного центра грамматики» /акад. В. В. Виноградов/.

Синтаксис взаимосвязан с другими разделами языка, так, например, его связь с фонетикой проявляется в том, что все единицы синтаксиса имеют звуковую оболочку, предложение как единица синтаксиса равно, по сути, такой единице фонетики, как фраза, синтагма = словосочетанию.

В истории синтаксической теории сложилось несколько точек зрения на предмет синтаксиса:

3) в качестве предмета синтаксиса изучаются словосочетания и предложения. Этой точки зрения придерживаются акад. Виноградов Виктор Владимирович, Шанский Н. М., Шведова Н. Ю., авторы современных школьных учебников.

На наш взгляд, первая и вторая точки зрения на предмет синтаксиса являются слишком категоричными:

а) если не считать предметом синтаксиса словосочетание, тогда, по сути, игнорируются типологические особенности данного языка, тем самым не изучается механизм составления слов в предложении;

б) в русском языке очень много однословных предложений: Зима. Светает. Читаю, и т.п. С другой стороны, мы не можем осуществлять общение без законченных высказываний- предложений, люди не могут общаться с помощью словосочетаний.

Таким образом, все вышесказанное приводит к логическому выводу о том, что целесообразнее понимать и изучать в качестве предмета синтаксиса две единицы: словосочетание и предложение.

Отсюда следует следующее понимание синтаксиса: синтаксис- это раздел грамматики, изучающий строение словосочетания и строение предложения.

При изучении любой единицы языка большое значение имеет ее семантика. В пределах изучаемого раздела слова определенным образом взаимодействуют друг с другом, образуя словосочетания, а затем и предложения. Существует 4 способа выражения синтаксических отношений:

В русском языке /языке флективном/ основным средством выражения синтаксических отношений являются формы слов, создаваемые окончаниями: обычный набор слов не дает нам никакой информации- цветок, капля, ночной, дно, круглый, блестит, раскрытый, роса.

Слова, формально выраженные и организованные определенным образом, создают законченную мысль: Круглая капля ночной росы блестела на дне раскрытого цветка.

Среди служебных слов синтаксические отношения выявляются с помощью предлогов и союзов:

Порядок слов в предложении в русском языке свободный. В большинстве случаев синтаксическое членение предложения не зависит от порядка слов: Брат едет в Астану. В_ Астану едет брат. Едет брат в Астану.

Однако имеют место и случаи, когда порядок слов в предложении влияет на характер синтаксических отношений: Дождливая осень. Осень дождливая. Усталая, мать прилегла. Мать пришла усталая. Ярасспросил обо всем брата товарища. Я расспросил обо всем товарища брата. Мать любит дочь. Дочь, любит мать.

Интонация в предложении играет очень важную роль. Она служит средством выражения различной целевой и эмоциональной установки предложения: Он уехал! Он уехал?

Дома улицы залиты светом. Он посещал читальные залы, библиотеки. Он посещал читальные залы библиотеки.

Лекция 2 Словосочетание как единица синтаксиса

1) понятие о словосочетании. Признаки словосочетания;

2) словосочетание и слово. Словосочетание и предложение;

3) словосочетание и сочетание слов.

Предложение редко состоит из одного слова. Для структуры предложения характерно, что входящие в его состав слова образуют цепь элементов, связанных между собой смысловыми и грамматическими отношениями. В учении о словосочетании до сих пор остается много нерешенных вопросов.

Дискуссионными являются такие вопросы, как само понятие словосочетание, вопрос о месте словосочетания в системе синтаксических единиц. Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковский, М.Н.Петерсон широко понимали словосочетание и называли словосочетанием любую грамматически оформленную единицу, таким образом, грань между словосочетанием и предложением стиралась: по их мнению, такой пример, как «Наступила осень» является словосочетанием, так как между двумя компонентами есть взаимозависимость и взаимообусловленность (ср.: Наступил вечер. Наступило утро).

Словосочетание- это синтаксическая единица, подчиненная предложению, словосочетания выделяются в составе предложений. Традиционно словосочетанием называют сочетание двух или более знаменательных слов, которые выражают единое, но расчлененное понятие и связаны между собой грамматически или по смыслу: письменный стол, человек высокого роста.

Из определения словосочетания следует, что словосочетание образует только сочетание знаменательных слов, которые находятся в отношениях особой зависимости. Следовательно, не являются словосочетаниями:

1) сочетание служебного и знаменательного слова: у окна, с сестрой;

2) сложные формы частей речи: самый красивый, буду читать;

3) сочетание подлежащего и сказуемого: Приятна мне твоя прощальная краса;

4) сочинительные ряды слов (однородные члены предложения): брат и сестра; не правда, а ложь;

5) определяемое слово и обособленный член предложения: Привлеченные светом, бабочки кружились вокруг лампочки. Оглядываясь по сторонам, охотники пробирались дальше. Обособленные члены предложения и определяемые слова не представляют интонационного единства и, кроме того, между ними возникают полупредикативные отношения, похожие на отношения между главными членами в двусоставном предложении (ср. Бабочки были привлечены; охотники оглядывались);

6) не являются словосочетаниями вводные слова /вводные слова не вступают в грамматическую связь ни с одним словом в предложении: Вы, вероятно, не знали об этом. Таким образом, компонентами словосочетания является главное (или стержневое) слово, оно является независимым, и

зависимое слово, которое подчинено требованиям

господствующего, слова: Читать книгу; заботиться о матери; платье в горошек. Между главным и зависимым словами в словосочетании устанавливаются особые субординативные отношения.

Синтаксис: наука о языке, что она изучает, основные понятия

Синтаксис как раздел науки о языке

Раздел языкознания, который носит название «синтаксис» основан на изучении словосочетаний и предложений как в русском языке, так и в области литературы.

Синтаксис изучает синтаксический строй поставленной речи и языка, т. е. предложения, словосочетания, их построение, способы включения словосочетаний в состав предложения, закрепление построений в тексте, а также объединение и формирование слов в сложных предложениях и т. п. О том, что изучает синтаксис и его определение более точно описано в википедии.

Синтаксис. Википедия. Определение

Синтаксис – раздел науки о языке, изучающий предложение и словосочетание, основными подразделами которого являются синтаксис предложения и словосочетания.

Словосочетание – это единица синтаксиса, представляющая собой сочетание двух или более двух самостоятельных слов, которые связаны друг с другом грамматически и по смыслу. В состав словосочетания входят главное слово и зависимые слова.

Предложение – основная единица синтаксиса и языка; одно или несколько слов, в которых заключаются вопрос, сообщение или побуждение (совет, просьба, приказ); характеризуется смысловой законченностью (т. е. представляет высказывание) и интонацией; включает в себя грамматическую основу, в состав которой входят главные члены, а именно подлежащее и сказуемое, или один из них.

Разделы синтаксиса

Предложение в данном случае выступает более сильной и усовершенствованной синтаксической конструкцией. Оно организовано иначе: в отличие от словосочетания содержит грамматическую основу. Простые предложения состоят из одной грамматической основы, а более сложные из нескольких.

Полезно знать: Парцелляция по правилам русского языка

Основные понятия синтаксиса

Кроме основных синтаксических единиц, в этой роли также выступают сложное синтаксическое целое и текст. В составе всех синтаксических единиц слова используются в словоформе (форме слова) и в совокупности образуют так называемую «морфологическую парадигму» (к примеру, «К дому Петровы подъехали на новой машине», в данном случае выделяется семь слов на пять словоформ, а предлог – это элемент формы слова и включён в состав членов предложения).

Словоформа и синтаксема

Синтаксема – единица, представляющая собой морфологическую форму слова и обладающая отличительной синтаксической семантикой (например, «в саду у реки» (использована семантика местоположения) или «до неузнаваемости», «до изнеможения» (использована семантика значения следствия и степени).

Синтаксическая связь

Между синтаксическими единицами существуют синтаксические связи или синтаксические отношения, которые являются основными признаками синтаксических построений.

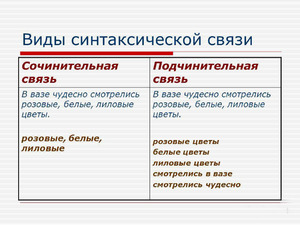

Синтаксическая связь – это выражение взаимосвязи основных элементов в присущих им синтаксических единствах. К основным видам синтаксической связи относятся подчинение и сочинение.

При сочинении способны объединяться равноправные синтаксические компоненты, а при подчинении – неравноправные, при этом один из компонентов выступает главным, а другой зависимым.

Сочинительная связь может быть открытой, т. е. объединять количество слов (например, «Сергея, Саши и Вани вчера не было в школе»), и закрытой, когда она объединяет не более двух слов, находящихся в отношениях соединения или противопоставления, но не перечисления (например, «Мне было грустно, и я пошёл прогуляться»).

Синтаксические отношения существуют двух видов: предикативные и непредикативные. Предикативные влияют на грамматическую основу; непредикативные способны возникать между слов в любых построениях.

Роль синтаксиса в современном русском языке

Впервые о синтаксисе заговорил А.А. Шахматов в начале XX века. Он первый выступил с докладом, который представил на рассмотрение, а в 1914 году издал первый учебник относительно этой науке, который закрепился в русской литературе.

А.А. Шахматов считал синтаксис высшим уровнем языковой системы, объясняя, что его единицы широко выступают в процессе общения и способствуют соотношению сообщаемой информации с действительностью, а также подмечал полный набор синтаксических единиц.

Сегодня сложно разделить морфологию и синтаксис. Вспомним, морфология основана на изучении форм и значении слов, а синтаксис изучает построение предложений и сочетаемость слов и словосочетаний. Очень часто встречаются смысловые и грамматические ошибки как в речи, так и в текстах, в построении словосочетаний (к примеру, «ужасная красота» или «красивый девочка»). Переходным элементом в данном случае от лексико-морфологического значения к синтаксическому является синтаксис словосочетаний, при помощи которого отдельные слова структурируются в предложения.

Предложение по своей особенности имеет интонационную завершённость и законченный смысл, а словосочетание определяет действие, предмет или явление, на основании чего именно предложение воспроизводит мысли, эмоции и желания. При этом предложение считается минимальной единицей общения, так как свойства слов проявляются не всегда только в нём, как в элементе коммуникации, но иногда и в словосочетаниях, как в грамматическом и смысловом их объединении.

Синтаксис, кроме строения предложений, изучает и грамматические свойства, а также типы и словосочетания как наименьшее объединение слов, связанное грамматически. Учитывая это, можно выделить в нём синтаксис словосочетания и предложения. Таким образом, сформированные предложения объединяются по смыслу в один текст. Главным признаком текста, в свою очередь, будет считаться смысловое единство (основная тема).