Сказуемое прилагательное как подчеркивается

Как подчеркнуть имя прилагательное в предложении

Затяжные дожди размыли дорогу. Дожди были затяжные – дорогу размыло.

Два предложения, в которых говорится об одном и том же: те же слова, смысл одинаковый. Почему же прилагательные (далее ИП) в предложениях подчеркиваются по-разному, как определить, когда каким членом предложения (далее ЧП) они являются?

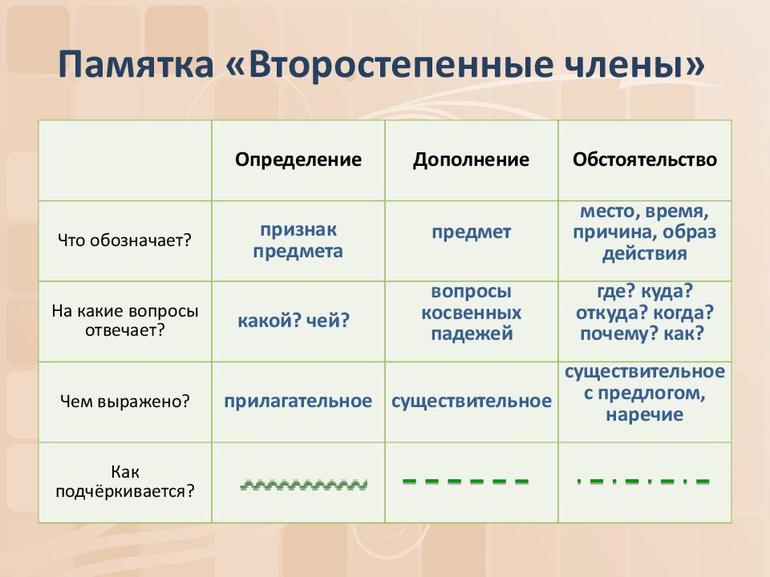

Какие бывают члены предложения

Изучая части речи, знакомятся с ролью слов в предложении, запоминают, как подчеркивается имя прилагательное, существительное, глаголы в зависимости от синтаксической роли. Ведь все самостоятельные части речи обязательно несут синтаксическую нагрузку, являясь главными или второстепенными ЧП.

В примере два прилагательных подчеркнуты волнистой линией. Это два определения – второстепенные ЧП, отвечают на местоименный вопрос КАКОЙ? (мальчишка), КАКУЮ? (улицу).

Синтаксическая роль прилагательного

Предложение с определениями, выраженными ИП, не вызовет вопросов или сомнений. Потому что это обычная синтаксическая роль слов, обозначающих признак. Поэтому прилагательные привычней подчеркивать как определения – волнистой чертой.

Но это не единственная функция ИП, которое бывает главным ЧП. Чтобы не пропустить имя прилагательное в роли сказуемого, обращают внимание на форму, положение слова в контексте.

Полная форма

Рассмотрим для сравнения примеры:

В первом – констатация факта: речь о зиме, а она суровая. Во втором акцент не на зиме (и так понятно, что не лето), а на ее качестве – суровая. Полное ИП в постпозиции по отношению к подлежащему обычно подчеркивается двумя прямыми чертами, потому что выполняет роль сказуемого, если нет другого полноценного сказуемого:

В первом примере говорится, что рябина указывала путь – ИП здесь лишь второстепенные ЧП. Второй пример – ИП входит в сказуемое, так как в предложении нет другого полноценного сказуемого, а прилагательное стоит после подлежащего.

В таких предложениях сказуемое – составное именное. Состоит из глагола-связки (был, стал, казался) и ИП, в котором заключен смысл, основное значение сказуемого. Глагол-связка вписывается в текст, где действие происходит в прошедшем или будущем времени, а в наст. времени связка нулевая:

Краткая форма

ИП в краткой форме, где бы по отношению к подлежащему ни стояло, всегда входит в составное именное сказуемое. Другой синтаксической роли у краткого ИП не бывает.

Как подчеркнуть прилагательное

Познакомившись со степенями сравнения, ученики узнают, что есть еще одна форма ИП, которая всегда подчеркивается двойной прямой чертой. Это простая составная степень сравнения:

Но такие ИП легко перепутать с наречием, если не задать вопрос:

Как в русском языке подчёркиваются прилагательные в предложении

Полное прилагательное

Выступает в качестве определения или сказуемого. Правильный выбор между членами предложения и то, как его подчеркнуть, зависят от местонахождения. Если оно стоит перед подлежащим, то выполняет роль определения и подчёркивается одной сплошной волнистой линией:

В тех случаях, когда прилагательное стоит после подлежащего и в предложении нет явно выраженного сказуемого, оно выступает в его качестве и подчёркивается соответственно: двумя прямыми сплошными параллельными чертами:

Краткая форма

Выполняет роль сказуемого и подчёркивается двумя сплошными параллельными линиями.

В этом правиле нет исключений или оговорок.

Например:

Составное именное сказуемое

Имеет вид «быть + прилагательное». Глагол употребляется с обеими формами и в любом времени.

Как видно из заголовка, вся конструкция представляет собой сказуемое. Однако в сочетании с полной формой действует то же правило, что и у одиночных прилагательных:

Сравнительная и превосходная степени

В этих формах прилагательные обычно сказуемые, реже — определения.

Например:

Необходимо уметь отличать прилагательные в простой сравнительной степени от наречий. Последние в предложении обозначают обстоятельства (вопросы, на которые отвечают: где?, когда?, куда?, откуда?, почему?, зачем?, как?):

Как видно из примеров, основной отличительный признак — зависимость от разных частей речи.

Наречие зависит от глагола и обозначает признак действия:

Составная сравнительная степень образуется путём добавления слов «более», «менее» и в предложении бывает сказуемым или определением, составная превосходная — «наиболее», «наименее», «самый» и обычно обозначает определение.

Формообразующие слова также входят в состав членов предложения:

Дополнительная информация

Прилагательное в предложении может быть сказуемым, только если оно стоит в форме именительного падежа. Если перед ним есть предлог — это однозначно косвенный падеж, и оно выполняет роль определения:

Таким образом, подчеркивание прилагательного в предложении зависит от того, каким его членом оно является: определением или сказуемым.

Прилагательное сказуемое как подчеркивается

Как подчеркивается прилагательное, сказуемое, местоимение, подлежащее, числительное, глагол, сравнительный оборот, определение и обстоятельство. Дополнение как подчеркивается?

Задать вопрос о подчёркивании прилагательного или местоимения можно только по ошибке, и эта статья как раз для тех, кто привык к ясности во всём, что касается грамотности. Подчеркиванием оформляются подчинительные связи, которые образуют между собой члены предложения, к примеру, сказуемое и его дополнение. Как подчёркивается то или иное слово в составе предложения? Это уже более корректный вопрос, поскольку актуализирует не само слово, а его роль в раскрытии смысла. Достаточно разделить понятие слова как участника конкретного предложения и понятие слова как лексической единицы речи, и путаница с подчёркиванием сразу исчезнет. Начнём с предложения и его основы.

Члены предложения, составляющие грамматическую основу, и части речи, выражающие её

В грамматическую основу включены подлежащее и сказуемое, отвечающие на вопросы «кто?», «что?» и «кто делает?», «что делает?» соответственно. Местоимение и существительное становятся подлежащими чаще, чем прилагательное или числительное.

Итак, первым этапом в распределении ролей является разбор предложения. Рассмотрим пример того, как подчеркивается подлежащее в предложении: «Дни рождения года в крепостях снежных спали».

| Слово | Грамматическая основа | Значение | Часть речи | Ответ на вопрос | |

| дни | Подлежащее | ✓ | предмет | сущ. | что? |

| рождения | ✓ | определение | сущ. | чего? | |

| года | ✓ | дополнение | сущ. | чего? | |

| в крепостях | ✓ | обстоятельство | сущ. | где? | |

| снежных | ✓ | определение | прил. | каких? | |

| спали | сказуемое | ✓ | действие | сказ. | что делали? |

В результате разбора становится ясно, что ключевым признаком, позволяющим определить тип подчёркивания, является значение слова как члена предложения, а не его принадлежность к той или иной части речи. Сказуемое — прерогатива глагола. Но случается, что и числительное, если оно означает действие, подчёркивается двойной чертой, как подчёркивается сказуемое. Остаётся подчеркнуть подлежащее одной, сказуемое двумя чертами, определение волнистой чертой, обстоятельство точкой-тире, дополнение — пунктиром.

Определение роли слова в предложении. Уровни и схемы подчинительной связи

Местоимение может быть членом главным (подлежащим) и второстепенным (дополнением или обстоятельством). В роли подлежащего местоимение подчеркивается одной чертой, в роли дополнения — пунктиром; в составе обстоятельства — штрихпунктиром. Подчеркиваются не слова как части речи, а слова как члены предложения. В разборе предложения ключевыми моментами являются поиск грамматической основы и установление схемы подчинительной связи с помощью вопросов, адресуемых к каждому слову, по смыслу, следующему за основой. Сочетания «рождения года»; «в крепостях снежных» подчёркиваются пунктиром и волнистой линией соответственно, как подчёркиваются второстепенные члены. В разбираемом предложении грамматическая основа — «дни спали»:

Слово как часть речи и как член предложения. Части речи в роли сказуемых. Числительное в предложении. Функции прилагательного и подлежащего, выраженные числительным

Как различить глагол-сказуемое и глагол-дополнение? Чем отличается числительное-подлежащее от числительного-определения? Какие функции в предложении возложены на прилагательное? Такие вопросы уже ассоциируются с ролью слова в предложении. Глагол в составе грамматической основы представляет собой сказуемое и подчёркивается двойной чертой. Очень ярко выражена многозначность у прилагательного, и если не задавать себе очередной некорректный вопрос из серии «как подчёркивается прилагательное», а попытаться проанализировать его роль в предложении, можно будет подчеркнуть его роль:

Решая вопрос о том, как подчеркивается числительное, необходимо устанавливать его значение и уровень подчинения.

Вопросы к членам предложения и части речи, которыми они выражаются. Типы подчёркивания

Обстоятельство поясняет, а дополнение распространяет сказуемое, определение же уточняет подлежащее. По закону управления подлежащее влияет на сказуемое, дополнение и обстоятельство подчиняются сказуемому. Таким образом, определение и обстоятельство относятся к разным грамматическим группам — подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены:

Как подчёркивается определение и обстоятельство, рассмотрим после того, как познакомимся с дополнением. Дополнение обозначает предмет, переданный существительным или местоимением:

Пунктирной линией оформляется любое существительное и местоимение в роли дополнения. Попробуем заменить слово «кукла» местоимением: «Только и разговору, что о ней».

Модель управления и грамматические признаки дополнения. Как подчеркивается местоимение. Коммуникативная роль дополнения. Структурные особенности

Грамматические признаки дополнения — его управляемость с точки зрения морфологии и синтаксиса. Для того чтобы определить тип подчёркивания дополнения, достаточно увидеть первые два уровня иерархической модели предложения. Основная информативная функция дополнения — показывать возможности сказуемого, множество его значений. Основная коммуникативная роль дополнения — быть компонентом цели сообщения. К одной грамматической основе может относиться несколько дополнений. По структуре дополнение может быть простым, аналитическим (в т. ч. составным), комбинированным единым и комплексным единым.

Простое дополнение выражается:

Структурные особенности аналитического, комбинированного и комплексного дополнений. Прямое дополнение

Аналитическое дополнение выражается:

Комбинированное единое дополнение выражается:

Комплексное единое дополнение выражается:

К одному сказуемому могут относиться несколько дополнений, соблюдающих между собой определённую иерархию. Главное дополнение занимает относительно сказуемого прямую позицию, определяемую ролевым падежом либо очерёдностью. Остальные дополнения считаются косвенными. При разборе предложения с комплексным единым дополнением необходимо различать, как подчёркивается глагол инфинитивной формы в роли дополнения (пунктиром) и как — в роли сказуемого (двойной чертой).

Функция определения и вопросы, на которые оно отвечает. Части речи, выражающие определение

| Части речи | Примеры определений |

| существительное | Река (которая?) Волга всегда влекла к себе туристов. |

| прилагательное | Величественный (какой?) монумент «Родина-мать зовёт!» является эмблемой Волгограда. | Ответ (какой?) навскидку бывает порой точнее глубокомысленных выводов. |

| причастие | Неверующий (какой?) Фома — один из библейских персонажей. |

| причастный оборот | Гонец (какой?), изнемогший от долгого бега, упал перед царём. |

| фразеологический оборот | Герой (какой?) от горшка полчетверти вершка ничуть не смутился. |

| инфинитив | Время (какое?) собирать урожай. |

Вопросы, устанавливающие признак обстоятельства. Модель управления и падежный контроль. Как подчёркивается сравнительный оборот

| Виды обстоятельств | Вопросы | Примеры | Каким образом, как? | Береги честь смолоду. |

| места | Где, куда, откуда? | Из-за гор едет дядюшка Егор. |

| времени | Когда, как долго, с каких пор, до какого времени? | И провожали мы друг друга до третьих петухов. |

| причины | Отчего, почему? | Оттого что ты мне просто улыбнулась. |

| цели | Зачем, для чего, с какой целью? | Узнать, как подчёркивается обстоятельство. |

Модель управления обстоятельством отражает:

Анализ с опорой на падежный контроль помогает более точно установить роль второстепенного члена: «Таня шла быстрыми шагами». Здесь «быстрыми шагами» эквивалентно понятию «быстро», следовательно, является обстоятельством (как?), а не дополнением (чем?). При первоначальном разборе словосочетание «быстрыми шагами» подчёркивается штрихпунктиром. Лексическая связь более ассоциативна, она помогает находить точные комбинации слов, руководствуясь стилем изложения, специальной терминологией, личным активным словарём. Наиболее характерными приёмами составления словосочетаний являются приёмы противопоставления, сопоставления, тождества и однородности.

Принципы и признаки однородности. Однородные члены предложения

Однородные члены могут стать:

Чтобы понять принцип однородности второстепенных членов предложения, рассмотрим пример: «Здесь получают посылки и отправляют письма. Мы забыли, как приятно отправлять и получать письма. Сколько ненаписанных, неуслышанных, добрых и прекрасных слов хранятся в памяти души!»

1. Выделяем однородные члены:

2. Группируем члены по уровню подчинительной связи с главным словом согласно вопросу, на который они одинаково отвечают.

3. Устанавливаем их функции (образа действия, признака или распространения);

4. Определяем, как подчёркиваются однородные члены, и делаем вывод, что они:

Исключение — два обстоятельства одного сказуемого. Это порой разные части речи: «Он шёл медленно, слегка пошаркивая на ходу».

Уровни подчинения. Однородные и неоднородные обстоятельства и определения. Лексические единицы прилагательного

Группа однородных членов:

- Однородные обстоятельства, независимо от лексической принадлежности,

соответствуют одному вопросу: «Несмотря на тяжёлое время, свадьбу гуляли широко, на два села, у невесты и у жениха».

Виды оборотов. Сравнительный оборот

Сравнительные обороты могут означать:

В роли обстоятельства может выступать деепричастный оборот: «Это восхищение, возвращаясь вновь и вновь, перерастало в его сознании в трогательное поклонение метафоре, которой славился русский язык». Как подчёркивается дополнение и обстоятельство, можно определить, отталкиваясь от сказуемого «перерастало»:

Сравнительный оборот чаще всего выступает как усиление определения или обстоятельства: «лёгкими, как сон» (лёгкими «насколько?»); «тебя только за смертью посылать» («куда?» в значении превосходной степени). В этих примерах сравнительный оборот подчёркивается волнистой линией как определение (как сон), штрихпунктиром как обстоятельство (за смертью).

Единство склонения сравнительного оборота и дополнения — объекта сравнения

Сравнительный оборот уподобляет друг другу явления или предметы по общему для них признаку. Усиление или снижение значения дополнения с помощью сравнительного оборота требует склонять и подчёркивать его так же, как подчёркивается дополнение. Определение типа подчёркивания иногда требует не только анализа предложения, но и понимания подтекста оборота. В результате сравнения актуализируются свойства обсуждаемого объекта: «Кем станешь ты: творцом, огонь дарящим, или чуть тёплым местом на Земле»? Здесь обороты: «огонь дарящим» и «тёплым» — дополнения к слову «творцом», хотя и противостоят друг другу по значению. Поэтому каждая из этих частей фразы подчёркивается пунктиром.

Только господствующий член в обороте решает, как подчёркивается сравнительный оборот в целом. Это видно и по вопросу, на который он отвечает наиболее точно.

1. Оборот-определение, опирающийся на существительное в им.п.:

2. Оборот-обстоятельство, опирающийся на часть речи в косвенном падеже: «Он запел знакомую с детства песню глубоко, серьёзно. Как пел её отец» (запел как, каким образом?).

В отличие от придаточного сравнительного предложения этот оборот не содержит грамматической основы и ничего не утверждает сам по себе.

В каких случаях союз «как» подчёркивается. Вопрос «чем»? Подчёркивание союзов, частиц, дежурных слов в оборотах

1. Союз «как» вносит в предложение элемент сравнения.

2. Сравнительный оборот или придаточное предложение сравнения с союзом «как» подчёркивают волнистой чертой, как определение.

3. Союз «как» может присоединять придаточные предложения и других типов: «Взгляни, как море спокойно сегодня» (как спокойно = насколько спокойнее);

4. Обороты с союзом «как», помимо сравнения, несут нагрузку дополнения обстоятельства причины: «От мороза, как от ожога, горело лицо»:

5. Вопрос «чем?» относится к творительному падежу, на него отвечает дополнение: «Чем вызвано такое внимание?» Местоимение «чем» подчёркивается пунктиром.

6. Если на первый взгляд трудно определить принадлежность сравнительного оборота к обстоятельству, его заменяют существительным творительного падежа или наречием — смысл высказывания не должен искажаться.

7. Следует обращать внимание на частицы, союзы, слова, свойственные оборотам (просто, именно, совершенно, вроде, как будто). Каждый из этих элементов помогает достичь определённой степени сравнения.

8. Вместе с частицей «не», союзом «как» подчёркиваются члены предложения, к которым они относятся.

Прилагательное в роли сказуемого. Примеры

Прилагательное может быть сказуемым в предложении. Приведем примеры предложений, в которых прилагательное в разных грамматических формах выполняет роль сказуемого.

Грамматическую основу предложения составляют его главные члены — подлежащее и сказуемое.

Оно обычно выражается существительным или местоимением в именительном падеже:

Как видим, сказуемое может обозначать признак подлежащего, который выражается именем прилагательным. При этом в предложении нет глагола, который обозначает действие или состояние, например:

Обратим внимание, что сказуемое, выраженное прилагательным, как правило, находится после подлежащего, в постпозиции, что свойственно русскому языку. На первом месте стоит подлежащее, а за ним употребляется сказуемое, хотя бывают случаи непрямого порядка слов.

Сравним предложения:

В первом случае прилагательное «глубокое» находится перед подлежащим. Оно обозначает только признак предмета:

озеро (какое?) глубокое.

Это второстепенный член предложения определение.

Во втором случае прилагательное находится после подлежащего «озеро», и от него задается к прилагательному вопросы:

Это сказуемое, выраженное прилагательным. Оно называется составным именным, так как главным в нем является имя прилагательное. При нем могут быть глаголы-связки, утратившие полноценное лексическое значение и только указывающие на грамматические признаки времени, числа, рода, например:

Сказуемое-прилагательное в разных формах

В роли сказуемого в предложении может выступать прилагательное в разных грамматических формах. Рассмотрим эти случаи. Приведем примеры из художественной литературы, когда сказуемое-прилагательное может быть в полной, краткой форме или иметь степени сравнения.

Полное прилагательное в роли сказуемого

Прилагательное может быть в форме именительного или творительного падежа.

Река тоже приняла особенный вид. Вода в ней кажется свинцовой (И.С. Тургенев).

Прилагательное в краткой форме в роли сказуемого

Прилагательное в краткой форме употребляется как в одиночку, так и в паре с глаголом-связкой, не имеющем полноценного лексического значения:

был, будет, являться, казаться, становиться и пр.

Краткое прилагательное может находиться перед подлежащим в отличие от полной формы.

Река особенно хороша по утрам (В. Закруткин)

Прилагательное в форме сравнительной степени в роли сказуемого

Вода в них (родниках) всегда была чище воды рек, озер и других поверхностных источников (А. Порядин).

И всё же голод стал сильнее страха. В мгновенье ока воробей оказался на столике, быстро, в то же время оглядываясь, замолотил клювиком по зёрнам (В. Хлиманов).

Как в русском языке подчёркиваются прилагательные в предложении

Полное прилагательное

Выступает в качестве определения или сказуемого. Правильный выбор между членами предложения и то, как его подчеркнуть, зависят от местонахождения. Если оно стоит перед подлежащим, то выполняет роль определения и подчёркивается одной сплошной волнистой линией:

В тех случаях, когда прилагательное стоит после подлежащего и в предложении нет явно выраженного сказуемого, оно выступает в его качестве и подчёркивается соответственно: двумя прямыми сплошными параллельными чертами:

Краткая форма

Выполняет роль сказуемого и подчёркивается двумя сплошными параллельными линиями.

В этом правиле нет исключений или оговорок.

Например:

Составное именное сказуемое

Имеет вид «быть + прилагательное». Глагол употребляется с обеими формами и в любом времени.

Как видно из заголовка, вся конструкция представляет собой сказуемое. Однако в сочетании с полной формой действует то же правило, что и у одиночных прилагательных:

Сравнительная и превосходная степени

В этих формах прилагательные обычно сказуемые, реже — определения.

Например:

Необходимо уметь отличать прилагательные в простой сравнительной степени от наречий. Последние в предложении обозначают обстоятельства (вопросы, на которые отвечают: где?, когда?, куда?, откуда?, почему?, зачем?, как?):

Как видно из примеров, основной отличительный признак — зависимость от разных частей речи.

Наречие зависит от глагола и обозначает признак действия:

Составная сравнительная степень образуется путём добавления слов «более», «менее» и в предложении бывает сказуемым или определением, составная превосходная — «наиболее», «наименее», «самый» и обычно обозначает определение.

Формообразующие слова также входят в состав членов предложения:

Дополнительная информация

Прилагательное в предложении может быть сказуемым, только если оно стоит в форме именительного падежа. Если перед ним есть предлог — это однозначно косвенный падеж, и оно выполняет роль определения:

Таким образом, подчеркивание прилагательного в предложении зависит от того, каким его членом оно является: определением или сказуемым.