Славгород как назывался раньше

Как раньше назывался славный город Славгород?

Славгород всегда назывался Славгородом.

Славгород был основан в 1910 году, статус города получил в 1914. С 1917 по 1930 Славгород — административный центр одноимённого уезда и округа, с января 1945 года — город краевого подчинения, административный центр Славгородского района.

В 1914 году была построена железнодорожная ветка от Татарска, соединившая Славгород с Транссибирской магистралью.

В 1920-е и 1930-е были созданы железнодорожные мастерские, чугунолитейный завод, предприятия по переработке сельхозпродукции, ремонту сельхозинвентаря. В начале Великой Отечественной войны в Славгород были эвакуированы завод кузнечно-прессового оборудования из Серпухова, а также Перекопский бромный завод, ставший Славгородским химическим заводом. После войны были образованы крупные предприятия: завод радиоаппаратуры, швейная и мебельная фабрики, мясокомбинат, молочно — консервный комбинат, общестроительный трест.

Посёлок химиков Яровое, в котором был расположен Славгородский химический завод до 1993 года находился в подчинении у Славгорода, теперь город краевого подчинения.

А так ты про город в Белоруссии?

Славгород до 1945 года назывался Пропойском.

Славгород (белор. Слаўгарад) — город в Белоруссии, административный центр Славгородского района Могилёвской области. Население составляет 8,3 тыс. человек (2004).

Расположен на месте впадения реки Проня в Сож, в 58 км от Кричева.

В городе расположены овощесушильный и маслосыродельный заводы, а также завод железобетонных изделий

У Костантина Симонова есть посвящённое городу стихотворение «Сказка о городе Пропойске».

eponim2008

eponim2008

Жизнь замечательных имен

Короткие истории о вещах и о людях, давших им свое имя

Как Пропойск стал Славгородом?

Населенных пунктов с таким именем на карте бывшего Советского Союза имелось несколько.

Самый молодой из них – город Славгород в Алтайском крае. Появился он в Кулундинской степи между двух озер в 1910 году.

Это было время так называемых «Столыпинских реформ». Их инициатором был премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин (1862 —1911).

Начались столыпинские реформы в 1906 году. Их главной целью было разрушить сельские общины, которые с середины 19-го века были коллективными владельцами земель, обрабатываемых крестьянами. Подобная «коллективизация» была проведена еще во времена императора Николая I. Главной ее целью было оптимизировать взыскание с крестьян налогов. Налогом облагался каждый двор, но ответственным за выплату был не глава семьи, а вся община (или, как часто говорили крестьяне, «общество»). То есть за тех, кто не мог частично или полностью заплатить полагающийся налог, расплачивались более богатые члены сельской общины. Государству и помещику – явная выгода. Внутренние же долги в общине выплачивались чаще всего не деньгами, а бесплатным трудом на заимодавца.

Во времена крепостного права сельская община помогала крестьянину и довольно часто защищала его от произвола помещиков. Но когда крепостное право отменили, сельская община стала препятствовать именно тем хозяевам, которые могли и хотели работать лучше и эффективнее. Лучше и эффективнее можно было работать только на своей собственной земле. Поэтому целью реформ Столыпина было разрушить общинное землевладение. Крестьяне должны были покинуть общину и получить землю в личную собственность, причем одним нераздельным участком, чтобы исключить чересполосицу, имевшую место в общине.

Был еще один путь наделения крестьян землей: государство выкупало земли у помещиков и перепродавало их крестьянам на льготных условиях.

Наконец, третий путь осуществления земельной реформы по планам Столыпина состоял в том, чтобы переселить земледельцев на обширные пустующие целинные земли в восточных районах страны. Алтайская степь была одним из таких районов.

Транссибирская магистраль уже была проложена. По ней переселенцы из центральных и западных районов империи поехали в Сибирь. Переселение было организовано достаточно толково и разумно. Для перевозки семей выделялись специальные железнодорожные вагоны, которые тут же получили название «столыпинских» или даже просто «столыпиных». В советское время так называли железнодорожные вагоны, предназначавшиеся для перевозки заключенных. Но те, настоящие, дореволюционные, «столыпинские» вагоны были не в пример удобнее и комфортнее гулаговских. В каждом таком вагоне было предусмотрено не только место для переселенческой семьи и ее имущества, но и для принадлежащего этой семье скота.

Переселенцев не только везли на новые земли за государственный счет. Всем семьям выплачивали денежные суммы для обустройства на новом месте и для первичного обзаведения хозяйством.

Славгород на Алтае возник на месте одного из таких новых поселений. Говорят, что Столыпин приехал сюда в 1910 году с инспекцией и, увидев в степи большое село, сказал: «Да у вас здесь целый город! Славный город!»

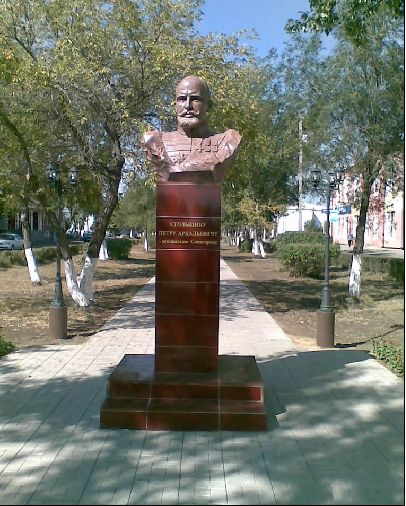

Так это было или не так, сейчас вряд ли кто скажет. Но поселение назвали Славгородом, а Петра Столыпина стали считать его основателем. В 1914 году Славгород получил статус города. А в 2010 году, когда праздновали 100-летие города, здесь установили гранитный бюст министра-реформатора. Бюст поставили на пересечении двух центральных улиц города. Угадайте, каких! Конечно же, улицы Ленина и улицы Комсомольской.

Второй Славгород, который находится в Украине, в Днепропетровской области, чуть постарше Славгорода алтайского. И гораздо меньше его. Украинский Славгород даже не город, а поселок городского типа.

Село под названием Славгородка возникло в приднепровских степях в начале 19-го века. И быть бы этой Славгородке селом вечно, если бы в 1870-х годах через здешние просторы не проложили железную дорогу Москва – Курск – Харьков – Севастополь. В 1873 году неподалеку от Славгородки была построена железнодорожная станция Славгород.

Самый же древний Славгород находится в Белоруссии, в Могилевской области. Поселение это известно с 12-го века. Городок, возникший на месте впадения в реку Сож речки Прони, принадлежал Смоленскому княжеству, а потом отошел к Великому княжеству Литовскому.

Речка Проня была быстрой, и при ее впадении в Сож на мысу, где поставили город, образовывался сильный водоворот. Водоворот этот назывался пропоем (прупоем). Водоворот и дал название городу – Пропой. Но правила словообразования не обманешь. Поэтому вскоре городок назывался уже смешным словом Пропойск.

Народная этимология не преминула порезвиться на этот счет. Согласно легенде город возник в 1708 году, после битвы Петра I со шведами. Неподалеку, около деревни Лесной, русские войска разбили шведскую армию. Такую победу как не отпраздновать? Петр I повелел отдать солдатам все наличные запасы спиртного. Те устроили грандиозную пьянку на месте нынешнего города. Пропили все. Посему и место это стали называть Пропойском, и город, вскоре на этом месте возникший, тоже унаследовал сие славное имя.

Сильные бои в этих местах происходили и в 1943 году, в ходе освобождения Белоруссии. Пропойск был освобожден 25 ноября 1943 года. В мае 1945 года дивизия, освобождавшая город Пропойск, получила звание гвардейской. По всем правилам именоваться бы ей гвардейской Пропойской дивизией. Однако, Верховный главнокомандующий, подписывая соответствующий приказ, решил, что такое неблагозвучное название воинскому соединению давать нельзя. Посему было решено переименовать город Пропойск в Славгород. Что и было сделано 23 мая 1945 года.

ДОСЬЕ: К 880-летию города Славгорода

В 1150 году это был небольшой город и «полюдья с него шло всего 10 гривен в год».

В XIII-XVIII веках существовал Пропойский замок как центр обороны средневекового города. Там находился гарнизон конников, имелась артиллерия. Замок был деревянный, обмазанный глиной, его венчала башня, работали подъемные мосты. В замке были пивная, сыроварня, пекарня, три овчарни и баня. Во время войны между Речью Посполитой и Россией в 1654-1667 годах Пропойский замок был разрушен, постройки города сожжены, земля опустела и стала зарастать лесом.

В Славгородском крае в 1700-1721 годах во время Северной войны произошла знаменитая битва русского войска со шведами под деревней Лесная. Осенью 1708 года на помощь Карлу XII из Прибалтики двинулись под командованием генерала Левенгаупта 16 тыс. солдат и 7 тыс. повозок с боеприпасами и продовольствием. Петр I решил не допустить соединения их с армией Карла. 12 тыс. русских солдат догнали врага, но шведы отступили, укрепились и заняли оборону около деревни Лесная, недалеко от Пропойска. Войско, используя повозки для укрытия, ждало наступления русских. 28 сентября около полудня начался пятичасовой бой, который закончился разгромом шведов. В честь победы и в память о погибших Петр I приказал построить в этом месте небольшую церковь.

В 1908 году, по случаю 200-летнего юбилея битвы, был сооружен памятник в виде орла, стоящего на поверженном шведском знамени. Под Лесной также установили гранитный памятник на могиле погибших, заложили мемориальную каплицу, прототип Петровской церкви.

В сентябре 1772 года после 1-го раздела Речи Посполитой Пропойскую волость присоединили к Российской империи. Екатерина II подарила ее князю Голицыну. Императрица пообещала посетить земли, и к ее приезду князь решил построить на Замковой горе новый дворец. Дворцовый комплекс состоял из двухэтажного деревянного особняка, приусадебного дома, который был соединен с дворцом перекидным мостом, вдоль которого были построены парковые ансамбли. Парк отличался сложной водной системой, которая обеспечивала работу мельницы.

О дворце и его окрестностях Голицын писал: «Дом в Пропойске, хотя и просто построен, но покоен и убран пристойным образом. Он лежит на горе и на месте весьма красивом и видном; под горой и под самым домом соединились две большие реки, на другой стороне которых находится пространный луг, обшитый дубовым лесом. Сию вотчину имею я от щедрот ее Императорского величества, а ежели оная не была бы в 600 верстах от Москвы, то б не можно для меня иметь приятнейшего пребывания».

В 1782 году был учрежден почтовый путь от Санкт-Петербурга до Киева и в «Указателе дорог Российской империи» зафиксирован как главная почтовая дорога. Она проходила через Могилевскую губернию, в том числе и через Пропойск. По главному почтовому тракту в августе 1824 года проезжал Александр Пушкин, который следовал в село Михайловское после отстранения от службы. Известно, что Пушкин на своем пути делал остановки. Возможно, что Пропойский станционный дом послужил прототипом для повести «Станционный смотритель».

Церковь Рождества Богородицы, построенная в 1793 году

В начале XIX века город принадлежал Дмитрию Яншину, здесь до 1828 года существовал институт благородных девиц. В Пропойске работало несколько десятков небольших промышленных предприятий. Большинство из них принадлежало евреям. Это были пивоваренный завод Янкеля Фрайфельда, маслобойки Шеина Левитина и Янкеля Розинова, канатные заводы Гирши Мовнина и Якова Левитина, круподерки Гирши Цукермана и Янкеля Лесова, а также кожевенные, кирпичные и кафельные предприятия, которые работали в основном для местного потребления. Однако известно, что часть продукции предприятий вывозилась за пределы Могилевщины. Так, например, пропойскими изразцами облицованы стены Грановитой палаты московского Кремля.

В Великую Отечественную войну 30 августа 1941 года оккупирован немецко-фашистскими войсками. В годы войны действовали Пропойское антифашистское подполье, Пропойские подпольные райкомы КП(б)Б и ЛКСМБ, издавалась подпольная газета «За Советскую Родину».

Аллея захороненных деревень

Зловещий след оставили после себя оккупанты. В городском поселке и районе они уничтожили 2 тыс. человек, разрушили школы, учреждения культуры, магазины, разграбили имущество колхозов, МТС, предприятий, оставили без жилья две трети населения.

Во время перезахоронения останков трех советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны

Григорович Иван Иванович (1790-1852), белорусский археолог, историк, краевед.

Козловский Осип Антонович (1757-1831), русский, белорусский и польский композитор, органист.

Драйчук Яков Иванович (1901-1978), военачальник, генерал-майор авиации (1946), участник Гражданской и Великой Отечественной войн.

Недвецкий Антон Петрович (1902-1992), геолог, академик Академии наук Таджикской ССР (1953).

Савицкий Парфен Петрович (1904-1954), историк, государственный деятель Беларуси, кандидат исторических наук (1948).

Шабловский Владимир Васильевич (1908-1941), один из руководителей обороны Брестской крепости.

Тищенко Иван Григорьевич (1912-1987), ученый-химик, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси (1974), доктор химических наук (1967), профессор (1968).

Жихарев Георгий Иванович (1915-1973), белорусский дирижер, музыкант, педагог, деятель любительского искусства.

Прусов Иван Алексеевич (1919-1994), белорусский ученый в области теоретической механики, доктор технических наук (1968), профессор (1971).

Семкин Алексей Александрович (1929), белорусский ученый в области спортивной физиологии, доктор биологических наук (1994), профессор (1996), заслуженный работник образования Беларуси (1997).

Тищенко Иван Кириллович (1930-2001), белорусский фольклорист, литературовед, кандидат филологических наук (1968), профессор (1992). Лауреат Государственной премии Беларуси (1986).

Раков Виктор Афанасьевич (1935-2000), белорусский поэт.

Кузьменков Владимир Иванович (1936-2002), белорусский писатель и публицист, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (1999).-0-

Города Союза. Как Пропойск стал Славгородом?

Славгород — красивое имя для города, не правда ли? Славный город, город славы… Населенных пунктов с таким именем на карте бывшего Советского Союза имелось несколько.

Самый молодой из них — город Славгород в Алтайском крае. Появился он в Кулундинской степи между двух озер в 1910 году.

Это было время так называемых «Столыпинских реформ». Их инициатором был премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин (1862 —1911).

Начались эти реформы в 1906 году. Их главной целью было разрушить сельские общины, которые с середины XIX века были коллективными владельцами земель, обрабатываемых крестьянами. Подобная «коллективизация» была проведена еще во времена императора Николая I. Главной ее целью было оптимизировать взыскание с крестьян налогов.

Налогом облагался каждый двор, но ответственным за выплату был не глава семьи, а вся община (или, как часто говорили крестьяне, «общество»). То есть за тех, кто не мог частично или полностью заплатить полагающийся налог, расплачивались более богатые члены сельской общины. Государству и помещику — явная выгода. Внутренние же долги в общине выплачивались чаще всего не деньгами, а бесплатным трудом на заимодавца.

Во времена крепостного права сельская община помогала крестьянину и довольно часто защищала его от произвола помещиков. Но когда крепостное право отменили, сельская община стала препятствовать именно тем хозяевам, которые могли и хотели работать лучше и эффективнее.

Лучше и эффективнее можно было работать только на своей собственной земле. Поэтому целью реформ Столыпина было разрушить общинное землевладение. Крестьяне должны были покинуть общину и получить землю в личную собственность, причем одним нераздельным участком, чтобы исключить чересполосицу, имевшую место в общине.

Был еще один путь наделения крестьян землей: государство выкупало земли у помещиков и перепродавало их крестьянам на льготных условиях.

Наконец третий путь осуществления земельной реформы по планам Столыпина состоял в том, чтобы переселить земледельцев на обширные пустующие целинные земли в восточных районах страны. Алтайская степь была одним из таких районов.

Транссибирская магистраль уже была проложена. По ней переселенцы из центральных и западных районов империи поехали в Сибирь. Переселение было организовано достаточно толково и разумно. Для перевозки семей выделялись специальные железнодорожные вагоны, которые тут же получили название «столыпинских» или даже просто «столыпиных».

В советское время так называли железнодорожные вагоны, предназначавшиеся для перевозки заключенных. Но те, настоящие, дореволюционные, «столыпинские» вагоны были не в пример удобнее и комфортнее гулаговских. В каждом таком вагоне было предусмотрено не только место для переселенческой семьи и ее имущества, но и для принадлежащего этой семье скота.

Переселенцев не только везли на новые земли за государственный счет. Всем семьям выплачивали денежные суммы для обустройства на новом месте и для первичного обзаведения хозяйством.

Нечего и говорить, что на такую «авантюру» отваживались люди молодые, бесстрашные и предприимчивые. Причем таких было немало. Иной раз переселялись в Западную Сибирь целые деревни.

Фото: Источник

Славгород на Алтае возник на месте одного из таких новых поселений. Говорят, что Столыпин приехал сюда в 1910 году с инспекцией и, увидев в степи большое село, сказал: «Да у вас здесь целый город! Славный город!»

Так это было или не так в истории города, сейчас вряд ли кто скажет. Но поселение назвали Славгородом, а Петра Столыпина стали считать его основателем. В 1914 году Славгород получил статус города. А в 2010 году, когда праздновали 100-летие города, здесь установили гранитный бюст министра-реформатора. Бюст поставили на пересечении двух центральных улиц города. Угадайте, каких! Конечно же, улицы Ленина и улицы Комсомольской.

Фото: Источник

Второй Славгород, который находится в Украине, в Днепропетровской области, чуть постарше Славгорода алтайского. И гораздо меньше его. Украинский Славгород даже не город, а поселок городского типа.

Село под названием Славгородка возникло в приднепровских степях в начале XIX века. И быть бы этой Славгородке селом вечно, если бы в 1870-х годах через здешние просторы не проложили железную дорогу Москва — Курск — Харьков — Севастополь. В 1873 году неподалеку от Славгородки была построена железнодорожная станция Славгород.

Фото: Марк Блау, личный архив

Железная дорога — источник богатства и место работы. Поэтому село постепенно подтянулось к станции и перетянуло на себя ее название, стало называться Славгородом. Впрочем, и в наше время станция Славгород невелика и малозаметна. Большинство поездов пролетают мимо, даже ход свой не замедляя. Те же поезда, что останавливаются здесь, стоят всего минуту или две.

Самый же древний Славгород находится в Беларуси, в Могилевской области. Поселение это известно с XII века. Городок, возникший на месте впадения в реку Сож речки Прони, принадлежал Смоленскому княжеству, а потом отошел к Великому княжеству Литовскому.

Речка Проня была быстрой, и при ее впадении в Сож у Замковой горы, где поставили город, образовывался сильный водоворот. Водоворот этот назывался пропоем (прупоем). Он и дал название городу — Пропой. Но правила словообразования не обманешь. Поэтому вскоре городок назывался уже смешным словом Пропойск.

Фото: Николай Бодак, личный архив

Народная этимология не преминула порезвиться на этот счет. Согласно шуточной легенде город возник в 1708 году, после битвы Петра I со шведами. Неподалеку, около деревни Лесной, русские войска разбили шведскую армию. Такую победу как не отпраздновать? Петр I повелел отдать солдатам все наличные запасы спиртного. Те устроили грандиозную пьянку на месте нынешнего города. Пропили все. Посему и место это стали называть Пропойском, и город, вскоре на этом месте возникший, тоже унаследовал сие славное имя.

Фото: Ирина Лукьянчик, личный архив

Сильные бои в этих местах происходили и в 1943 году, в ходе освобождения Белоруссии. Пропойск был освобожден 25 ноября 1943 года. В мае 1945 года дивизия, освобождавшая город, получила звание гвардейской. По всем правилам именоваться бы ей гвардейской Пропойской дивизией. Однако Верховный главнокомандующий, подписывая соответствующий приказ, решил, что такое неблагозвучное название воинскому соединению давать нельзя. Посему было решено переименовать город Пропойск в Славгород. Что и было сделано 23 мая 1945 года.

Фото: Ирина Лукьянчик, личный архив

Славгород

СЛАВГОРОД, город в Алтайском крае, место компактного проживания российских немцев. Основан в 1910 г., статус города получил в 1914 г. Центр Славгородского уезда (1917–1925), округа (1925–1930), района (с 1945). Название города связывают с переселенческой политикой начала ХХ в. и инспекционной поездкой председателя Совета министров П.А. Столыпина по Транссибирской магистрали. Посетив большое поселение на озере Сикачи, которое обустраивали переселенцы, он воскликнул: «Здесь будет славный город!». Столыпин считается основателем города. Город находится в центре Кулундинской степи, до Барнаула 394 км.

Жители: 15 900 (1931), 38 413 (1959), 32 135 (1979), 31 707 (2013), 31 006 (2014). Родина советского футболиста Финка Владимира Александровича (1958–2005). Среди почетных граждан Славгорода: заслуженный строитель РСФСР Франц Николаевич Больдт (с 2002), ветеран завода КПО им. 8-летия Октября Александр Владимирович Вибе (с 2003), врач-хирург Елена Абрамовна Гуль (1900, Карасан, Крым – 1993; почтенный гражданин с 1976).

До революции в городе насчитывалось 9 улиц. На средства купца Винокурова построены первые кирпичные здания, торговая контора, магазин, склад. Улицы Столыпинская и Московская освещались электричеством. Электростанцию оборудовал житель города Я.А. Унгер на средства Общества по благоустройству города. В городе работали почтово-телеграфное отделение, врачебный пункт, амбулатория, санитарная и ветеринарная станции, четырехклассная школа, ссудно-сберегательное товарищество, синематограф.

В Славгороде немцы были представлены различными вероисповеданиями. Действовал католический костел. Лютеране города относились к приходу Томск-Барнаул. В 1916 г. ссыльный пастор Якоб Штах по поручению Московской лютеранской консистории организовал самостоятельный лютеранский приход с центром в Славгороде. Церковный меннонитский приход с центром в Славгороде зарегистрирован в феврале 1914 г. Был построен собственный молитвенный дом. Меннониты пытались открыть собственное учебное заведение. 27 августа 1914 г. П.П. Тевсу было отказано в открытии частной школы в Славгороде с мотивировкой, что «меннониты могут учиться в правительственных учебных заведениях».

7 мая 1917 г. было созвано первое организационное собрание западносибирских колонистов-немцев (1497 человек), положившее начало созданию немецкого самоуправления в Западной Сибири. В работе собрания также участвовали представители местных организаций: Коалиционного комитета, Совета рабочих депутатов, Военно-промышленного комитета и профессиональных союзов. Председателем собрания был Петр Яковлевич Вибе, его заместителем – Яков Генрихович Штах, секретарями: Фридрих Иоганнович Кретц, Август Яковлевич Фрей и Давид Бернгардович Гардер. Я.Г. Штах зачитал реферат по истории колонистов – немцев России. В резолюции собрания речь шла о создании экстерриториальной автономии, т.е. самоуправлении, или «лично-культурной автономии». Собрание избрало Комитет представителей для решения организационных вопросов. В него вошли по три колониста различных вероисповеданий: Ф.К. Больц, Ф.И. Кретц, Г.Г. Функ, А.Я. Фрей, И.Г. Реннер, И.А. Пробст, Г.Г. Винс, А.К. Фризен, П.А. Фризен.

1 июня 1917 г. в Славгороде прошло еще одно собрание российских граждан немецкой национальности, прибывших из разных районов Западной Сибири. По инициативе присутствовавшего на собрании председателя Совета московских санитаров-меннонитов Ф. Фрезе было решено создать Комитет всех граждан российских немцев Западной Сибири без различия исповедания и утвержден его устав. В его задачи входил контроль над сельскими, волостными и другими участковыми комитетами и регулирование их взаимоотношений. В комитет было избрано 15 человек сроком на шесть месяцев. В нем было три комиссии: продовольственная, юридическая и культурно-просветительская. Так, например, комитет подготовил проект открытия в Славгороде 4-классного высшего начального училища с трехгодичными педагогическими курсами для подготовки учителей немецких начальных школ, а также проповедников и кистеров.

В сентябре 1918 г. Славгород стал центром Чернодольского (Славгородского) восстания против колчаковцев, которое охватило более 60 сел и деревень. Советская власть установилась 18 ноября 1919 г.

В первой половине 1920-х годов в Славгородском уезде (округе) шло советское строительство, проходили выборы в волостные и сельские советы. К октябрю 1925 г. в округе действовали 25 немецких сельсоветов. В 1925 г. немецкая фракция (руководитель Э. Церер) Славгородского уездного комитета партии начала работу по организации Немецкого района на Алтае. 4 июля 1927 г. ВЦИК принял постановление об организации Октябрьского (Немецкого) района из 57 немецких населенных пунктов Знаменского, Славгородского и Новоалексеевского районов. В 1924 г. в Славгороде действовала немецкая комсомольская ячейка и насчитывалось 66 пионеров (в основном воспитанники немецкого детского дома). В 1925 г. немецкий детдом переведен в Гальбштадт, чтобы изолировать детей от влияния меннонитов.

В начале 1924 г. были созданы Омское и Славгородское отделения Всероссийского меннонитского сельскохозяйственного общества (ВСМХО). В работу отделения были вовлечены меннонитские колонии Алтая. В начале 1926 г. в его состав уже входило 23 семенных и племенных товарищества, два сельскохозяйственных товарищества и пять трудовых артелей. Они объединяли 1470 человек, что составляло 70% меннонитского населения Алтая. ВСМХО способствовало экономическому росту колоний, развитию кооперации. В 1928 г. деятельность общества была запрещена.

В 1927 г. в Славгородском округе были зарегистрированы четыре крупных инославных общины, большинство членов которых составляли немецкие колонисты. В Славгороде действовали: окружной совет евангельских христиан (17 членов), объединявший 70 населенных пунктов, которые обслуживались пятью проповедниками-благовестниками; евангелическо-лютеранский епархиальный совет (5 членов), 8 населенных пунктов которого обслуживал один пастор; Кулундинская меннонитская братская община (19 членов совета), центр которой располагался в селе Гришковка. Меннонитская община объединяла 12 населенных пунктов, которые обслуживали 13 проповедников. Римско-католическое общество Славгорода (с пятью членами совета) объединяло 16 поселков и 4361 верующего.

В 1929–1930 гг. в Славгороде проходили судебные процессы против немцев – участников эмигрантского движения, жителей немецких колоний Алтая, против членов Славгородской меннонитской общины. Репрессии против крестьян усилились после Гальбштадсткого восстания 2 июля 1930 г., направленного против коллективизации. Одним из последних уголовных дел было дело бывшего проповедника меннонитской братской общины Славгорода Д.Я. Пеннера и его племянника И.И. Дика.

В 1920–1930-е годы продолжается индустриальное развитие города: появляются железнодорожные мастерские, чугунолитейный завод, предприятия по переработке сельхозпродуктов, ремонту сельхозинвентаря. В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы предприятия из Серпухова и Перекопа. В сентябре 1941 г. в Славгород были доставлены два эшелона с немцами Поволжья: 18 сентября – 2498 человек, 20 сентября – 2418. Они были расселены в Славгородском, Знаменском и Хабарском районах.

После войны были образованы крупные предприятия: завод радиоаппаратуры, швейная и мебельная фабрики, мясокомбинат, молочноконсервный комбинат, строительный трест. В 1960–70- е годы в городе работало 13 предприятий.

В середине 1960-х годов, в период активизации движения за восстановление немецкой автономии активисты Алтайского края предлагали создать автономный район или округ на базе нескольких районов в западной части Алтайского края с центром в г. Славгороде.

С 15 июня 1957 г. в Славгороде начала выходить немецкоязычная газета «Роте Фане». Организатором и творческим вдохновителем этого мероприятия был педагог, поэт и общественный деятель Эвальд Эмильевич Каценштейн (1918–1992). Долгое время в газете работали члены Союза писателей, видные немецкие поэты: Фридрих Больгер, Эдмунд Гюнтер, Вольдемар Шпаар, Андреас Крамер, Александр Бекк (1968–1986), Вольдемар Гердт. Преемницей стала газета «Цайтунг фюр дих». Главные редакторы газеты Петр Май (1957–1960), Иван Шелленберг (1960–1979), Рудольф Эргардт (1975–1992).

Краеведческий музей города Славгорода – филиал Алтайского краевого краеведческого музея. На первом этаже расположена экспозиция, посвященная истории Славгорода и немецкому населению Алтая. В здании музея работает немецкий культурный центр.

В 1997 г. создан Центр встреч «Вместе». Финансируют деятельность Центра городская администрация и фонд «Алтай». Действует общественная организация «Местная национально-культурная автономия российских немцев города Славгорода Алтайского края» (зарегистрирована в налоговой службе 21 марта 2011 г.). В городе ведется активная культурно-просветительская работа среди немцев. 31 мая 2013 г. в Славгородском центре встреч состоялась первая персональная выставка профессионального фотографа Владимира Бекка «Немцы Алтая: вчера и сегодня». 21–23 ноября 2013 г. в Славгороде почти после 30-летнего перерыва прошли литературные чтения «Солнце над степью», посвященные творчеству А. Бекка. Организаторами чтений стали «Национально-культурная автономия немцев города Славгорода» и центр встреч «Вместе» Славгорода. С 10 по 12 января 2014 г. проходил второй семинар в рамках проекта «Обучающие семинары для молодых предпринимателей» из числа российских немцев. 17 мая 2014 г. в городе прошли Дни немецкой культуры. Проводятся городские Екатерининские историко-краеведческие конференции, посвященные российским немцам.

1) История и этнография немцев в Сибири / Сост. и ред. П.П. Вибе. – Омск, 2009.

eponim2008

eponim2008