Слипание легких как называется

Эмфизема лёгких

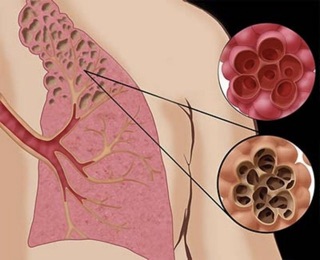

Эмфизема лёгких – это нарушение анатомической структуры легочной ткани, характеризующееся патологическим расширением воздушных пространств, которые расположены дальше терминальных бронхиол, сопровождающееся деструктивными изменениями альвеолярных стенок. Для лечения пациентов, страдающих эмфиземой лёгких, все условия созданы в Юсуповской больнице:

Врачи индивидуально подходят к выбору схемы терапии каждого пациента. Тяжёлые случаи эмфиземы лёгких обсуждают на заседании Экспертного Совета с участием профессоров, доцентов, врачей высшей категории. Ведущие специалисты в области пульмонологии коллегиально вырабатывают схему ведения пациентов.

Наряду с хроническим обструктивным бронхитом и бронхиальной астмой эмфизема относится к группе хронических обструктивных болезней лёгких (ХОБЛ). Все эти заболевания сопровождаются нарушением бронхиальной проходимости. С этим связано некоторое сходство их клинической картины. Каждая из форм ХОБЛ имеет свои, специфические особенности. Правильная своевременная диагностика этих заболеваний позволяет пульмонологам Юсуповской больницы провести рациональную терапию и целенаправленную профилактику осложнений эмфиземы лёгких.

Причины и виды эмфиземы лёгких

По причине и механизму развития различают первичную и вторичную эмфизему лёгких. Первичная эмфизема лёгких является самостоятельной нозологической формой. Она развивается без предшествующей бронхолегочной патологии. В её развитии большое значение придают генетическим факторам (дефициту a1-антитрипсина). Вторичная эмфизема лёгких возникает на фоне других заболеваний органов дыхания, в первую очередь хронического обструктивного бронхита.

По распространённости поражения пульмонологи выделяют диффузную и локальную эмфизему лёгких. К диффузной форме заболевания относится первичная и вторичная эмфизема лёгких, которая развилась на фоне хронического обструктивного бронхита. Локальные формы эмфиземы лёгких (буллезная, иррегулярная, околорубцовая) развиваются при наличии следующих причин:

Большое значение в развитии эмфиземы лёгких играют следующие внешние факторы: загрязнение воздуха, курение, легочные инфекции. Повреждающее действие на легочную ткань оказывают поллютанты (химические вещества или соединения, которые находятся в воздухе в количествах, которые превышают фоновые значения) и профессиональные вредности, которые приводят к формированию в дыхательных путях хронических процессов и нарушению равновесия в системе протеолиз-антипротеолиз. При проникновении воздушных поллютантов ингаляционным путём происходит повреждение мембран верхушечной части эпителиальных клеток, выходят воспалительные медиаторы, лейкотриены и нарушается баланс в системе оксидант-антиоксидант. При истощении антиоксидантной системы продолжается воспаление слизистой оболочки дыхательных путей. К развитию эмфиземы приводит воздействие твёрдых частиц, взвешенной пыли, углеводородов. Особую опасность представляет ископаемая угольная пыль.

Тяжесть заболевания зависит от интенсивности и длительности курения. Развитию эмфиземы лёгких способствуют компоненты табачного дыма – кадмий, сера, окись азота. Они активизируют работу альвеолярных макрофагов и нейтрофилов. Это способствует повышению уровня металлопротеиназ, нейтрофильной эластазы. При длительном курении снижается активность ингибиторов протеолиза, а протеаз в условиях малейшей недостаточности функции антиферментов вызывают значительное повреждение эластических волокон и разрушение тонких структур респираторного отдела лёгкого. В табачном дыме содержатся оксиданты. Они подавляют активность антиэластазных ингибиторов, тормозят восстановительные процессы в поврежденном эластическом каркасе легкого. Под влиянием курения снижается содержание антиоксидантов в плазме крови, что в совокупности приводит к развитию эмфиземы лёгких.

Одной из причин развития эмфиземы лёгких является легочная инфекция. При наличии инфекционного воспаления происходит стимуляция протеолитической активности макрофагов и нейтрофилов. В качестве дополнительного источника протеолитических агентов могут выступать бактерии, респираторные вирусы. Сами по себе вирусы не стимулируют выработку нейтрофилов или макрофагов, но из-за способности подавлять иммунитет они способствуют обострению воспалительных процессов и развитию бактериальной инфекции.

Признаки эмфиземы лёгких

Клиническая картина эмфиземы лёгких включает проявления хронического бронхита, который часто предшествует её развитию или сопутствует заболеванию, самой эмфиземы, а также сердечной и дыхательной недостаточности, осложняющих её течение. Врачи записывают в историю болезни диагнозы ХОБЛ, бронхиальная астма, эмфизема. Все эти заболевания имеют сходные симптомы, но каждое из них проявляется характерными признаками.

Основной симптом эмфиземы лёгких – одышка. В начале болезни она появляется только при значительной физической нагрузке. Первоначально больные часто не замечают этого признака. Одышка у больных эмфиземой лёгких долгие годы заметно не проявляется. Она исподволь прогрессирует, она превращается в состояние, которое угрожает жизни пациента. Со временем резко снижается толерантность к физическим нагрузкам, так как компенсаторные возможности находятся на пределе даже в состоянии покоя.

Одышка обычно имеет экспираторный характер. У пациентов наблюдаются короткий, «хватающий» «острый» вдох и удлинённый, иногда ступенеобразный выдох. Больные «пыхтят» – осуществляют выдох при сомкнутых губах, надувая щёки. При этом давление в бронхиальном дереве повышается. Это уменьшает спадение мелких бесхрящевых бронхов на выдохе, обусловленное нарушением эластических свойств легочной ткани и возрастанием внутригрудного давления, способствует увеличению объёма вентиляции.

У больных эмфиземой лёгких кашель не выраженный. При обострении хронического бронхита кашель усиливается, отделяется слизисто-гнойная мокрота. О тяжёлом обострении обструктивной болезни лёгких свидетельствует появление непродуктивного кашля и прекращение отхождения мокроты. Это происходит при развитии синдрома утомления дыхательных мышц. Застою мокроты в просвете дыхательных путей способствует употребление противокашлевых и успокоительных средств.

Пациенты с эмфиземой лёгких в начальных стадиях заболевания принимают вынужденное положение на животе с опущенными вниз головой и плечевым поясом. Это что приносит им облегчение вследствие повышения брюшного давления, поднятия вверх диафрагмы и улучшения её функции. При тяжёлой эмфиземе лёгких c наличием выраженных изменений грудной клетки и утомления респираторных мышц горизонтальное положение вызывает напряжённую работу диафрагмы, поэтому больные вынуждены даже спать в сидячем положении. Больные эмфиземой лёгких част сидят с наклонённым вперед туловищем, опершись руками о край кровати или колени. Это позволяет фиксировать плечевой пояс и включить в акт дыхания дополнительную мускулатуру.

Цвет кожных покровов при эмфиземе лёгких становится синюшным только в далеко зашедших случаях. При накоплении в крови избыточного количества углекислого газа язык приобретает голубой оттенок. Из-за повышения внутригрудного давления шейные вены набухают во время выдоха. Парадоксальный тип дыхания при эмфиземе лёгких проявляется втягиванием рёбер на вдохе в связи с тем, что уплощённая диафрагма располагается низко.

При осмотре грудной клетки пульмонологи выявляют бочкообразную грудную клетку. При перкуссии определяются следующие симптомы:

Характерно уменьшение печёночной и сердечной тупости за счёт повышенной воздушности и увеличения объёма легочной ткани. Во время аускультации выслушивается ослабленное везикулярное дыхание, в тяжёлых случаях заболевания оно становится резко ослабленным. При форсированном выдохе могут появляться скудные сухие свистящие хрипы.

Пульмонологи Юсуповской больницы для уточнения диагноза проводят комплексное обследование пациентов с помощью следующих инструментальных методов:

При наличии показаний применяют электроимпедансную томографию – метод, который основан на измерении электрического сопротивления тканей, в том числе тканей грудной клетки. Торакоскопия – эндоскопическое исследование, которое позволяет выявить мелкие буллы (пузыри), расположенные под плеврой. Эмфизема лёгких на ЭхоКГ проявляется специфическими признаками. С помощью ингаляционных тестов с бронходилятаторами выявляют у больных эмфиземой стойкий необратимый характер бронхиальной обструкции. При развитии дыхательной недостаточности исследуют газовый состав крови.

Как вылечить эмфизему лёгких

Лечение эмфиземы лёгких – сложная задача. Пульмонологи Юсуповской больницы проводят комплексную терапию, направленную на лечение собственно эмфиземы, хронической обструктивной болезни, осложнений заболевания. Врачи проводят мероприятия, которые нацелены на повышение качества жизни больных и замедление прогрессирования заболевания. Первоочередное значение имеет отказ от курения.

Методы специфической терапии собственно эмфиземы лёгких, которые уменьшали бы потерю лёгкими эластичности, до конца не разработаны. Врачи проводят заместительную терапию дефицита a1-антитрипсина следующими препаратами:

Пациентам назначают аэрозоли a1-АТ. В целях повышения продукции a1-АТ используют синтетический анаболический стероид даназол. Для коррекции системы протеолиз-антипротеолиз назначают антиоксиданты (витамина Е, аскорбиновую кислоту, глутатион, b-каротин, микроэлементы цинк и селен, тиосульфат натрия). Пациентам назначают средства, которые влияют на сурфактантную систему лёгких, восстанавливают поверхностно-активные свойства альвеолярной выстилки. С этой целью используются следующие вещества для интратрахеального введения:

Интратрахеально вводят липосомы. Положительно влияют на сурфактантную систему лёгких антагонисты кальция при их сочетанном применении внутрь и ингаляционно (лазолван, бромгексин, глицирам).

В большинстве случаев буллезной эмфиземы лёгких выполняют оперативные вмешательства. Наиболее перспективными являются видеоторакоскопические операции. В последнее время хирурги в качестве оперативных методов лечения эмфиземы лёгких применяют хирургическую редукцию легочного объёма и трансплантацию лёгких.

Для лечения ХОБЛ, которая протекает параллельно с эмфиземой лёгких, используют бронходилатирующие и мукорегуляторные средства, иммунокорригирующую терапию, антибактериальные средства, глюкокортикоиды. Врачи Юсуповской больницы при лечении эмфиземы лёгких уделяют большое внимание коррекции дыхательной недостаточности, которая достигается путем оксигенотерапии и тренировкой дыхательной мускулатуры. Предпочтение отдают длительной (18 часов в сутки), малопоточной (2–5 л в минуту) кислородотерапии. Наличие дыхательной аппаратуры экспертного класса позволяет врачам отделения реанимации и интенсивной терапии использовать при тяжёлой дыхательной недостаточности гелиево-кислородные смеси и неинвазивную вентиляцию лёгких с двумя уровнями положительного давления.

Специалисты клиники реабилитации обучают пациентов, страдающих эмфиземой лёгких, специальной дыхательной гимнастики, в том числе направленной на пассивизацию выдоха, используют приспособления, создающие положительное давление в конце выдоха. По показаниям применяют чрескожную электрическую стимуляцию диафрагмы.

Для того чтобы пройти обследование и курс адекватной терапии эмфиземы лёгких, записывайтесь на приём к пульмонологу он лайн или позвонив по телефону. Специалисты контакт центра предложат удобное вам время консультации ведущих специалистов в области заболеваний органов дыхания. В клинике реабилитации специалисты проведут курс восстановительной терапии, направленной на укрепление дыхательной мускулатуры.

Буллезная эмфизема легких и буллезная болезнь

Эмфизема — это болезнь легких, при которой легочная ткань «перераздута» из-за постепенного разрушения альвеол. Воздуха много, но в газообмене этот воздух не участвует. При буллезной эмфиземе в легких образуются воздушные пузыри. Эти пузыри называются буллами, они заполнены воздухом.

Буллы возникают при разрушении структуры альвеол и перегородок между ними. Альвеолы — это крошечные пузырьки, состоящие из тонкой мембраны. В альвеолах происходит процесс дыхания — кислород попадает в кровь, а углекислота из крови попадает в выдыхаемый воздух.

Процесс формирования булл похож на выдувания мыльных пузырей, когда мелкие пузырьки соединяются в большие, а потом еще большие. Причиной разрушений альвеол и межальвеолярных перегородок является ХОБЛ или врожденная патология легких.

Буллезная эмфизема чаще встречается у пациентов с ХОБЛ-на фоне панацинарной и центрилобулярной эмфиземы обоих легких.

При буллезной болезни – легочная ткань без эмфиземы, а булл может быть несколько или одна. При таких врожденных синдромах как синдромы Марфана и Элерса–Данло выделяют первичную буллезную болезнь легких

Классификация

Для удобства описания и классификации буллы могут быть единичными и множественными.

При множественном распространении определяют варианты:

Буллы располагающиеся вблизи плевры или рубцов в легочной ткани могут достигать больших размеров. Встречаются такие буллы при парасептальной эмфиземе, они лишены сосудов и межальвеолярных перегородок. Другой вид булл располагаются поверхностно, могут содержать сосуды и фрагменты легочной ткани. Такие буллы приводят к пневмотораксу.

Третий вид булл располагается в глубине легких. Эти буллы богаты сосудами и содержат много легочной ткани.

Особое место занимают гигантские буллы –это супер булла которая занимает больше чем 1\3 легкого и сдавливает окружающую легочную ткань. Гигантские буллы характерны для легких курящего табак или марихуану человека.

Пациенты с буллезной болезнью, моложе пациентов с буллезной эмфиземой. В основном это связано с врожденным дефицитом α1-антитрипсина, а так же врожденные генетические заболевания ( Синдром Марфана синдрома Элерса–Данло).

Симптомы буллезной эмфиземы

Буллезная болезнь легких может быть бессимптомной или иметь тяжелые и жизнеугрожающие последствия.

Бессимптомное течение буллезной болезни легких характерная особенность заболевания. Даже гигантские буллы могут не вызывать одышки. Ведь эмфиземы легких при этом состоянии нет и газообмен может не нарушаться.

Одышка, кашель характерные симптомы для ХОБЛ, на фоне которого буллезная эмфизема возникает, как осложнение ХОБЛ. Буллы возникают при этом на фоне панацинарной или центрилобулярной эмфиземы легких.

Размеры булл могут увеличиваться или не изменять своего размера. Описаны так же случаи их исчезновения или уменьшения.

Буллы в легких могут приводить к дыхательной недостаточности, пневмотораксу, нагноению булл, эмпиеме, кровохарканью.

Буллезная деформация может предрасполагать к развитию рака. По данным литературы рак легкого развивается в четыре раза в легочной ткани прилегающим к буллам. Поэтому нужно внимательно оценивать ткани легкого вокруг булл.

Диагностика буллезной болезни

Буллы выявляются при КТ легких. Это исследование позволяет измерить количество булл, их размер и форму. Так же КТ позволит оценить изменения в ткани легкого, наличие или отсутствия эмфиземы, бронхоэктазов или других полостей.

КТ легких позволяет исключить кистозные диффузные заболевания легких. Они могут напоминать буллезную деформацию.

При диагностики буллезных изменений в легких применяют дыхательные тесты- ФВД, бодиплетизмографию и диффузионный тест.

Например, для буллезной эмфиземы характерны обструктивные нарушения легочной вентиляции. А для буллезной болезни более ожидаемыми будут рестриктивные нарушения. Точный ответ рестрикция и обструкция дает тест бодиплетизмография.

Диффузионный тест позволит оценить дыхательную недостаточность.

Для всех пациентов с гигантскими буллами проводится в обязательном порядке измерение уровня α1-антитрипсина.

Все диагностические тесты необходимы для решения следующих задач:

Лечение буллезной эмфиземы

Консервативное лечение

Если выявлена буллезная болезнь легких человеку необходимо отказаться от всех видов курения.

Если буллезные изменения являются частью ХОБЛ, то применяется стандартная терапия ХОБЛ. Таблеток и ингаляторов от булл не существует.

В течение жизни буллы могут увеличиваться в размерах и количестве. Пациент должен знать о такой возможности и понимать на какие симптомы следует обратить внимание. Пациент должен знать какие симптомы свидетельствуют о немедленном обращении за врачебной помощью.

Так как буллы могут со временем прогрессировать, пациенты нуждаются в динамическом наблюдении, их следует информировать о тревожных симптомах, при появлении которых требуется обращение за медицинской помощью Консервативного лечения буллезных изменений нет.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение называется буллэктомия. Если у человека выявлена гигантская булла — то это является показанием к хирургическому лечению. Небольшие размеры булл плохо поддаются хирургическому лечению и эффект от операции незначительный. Одышка редко уменьшается.

Буллы, не сопровождающиеся клинической симптоматикой (одышкой) или осложнениями (пневмоторакс, нагноение), удалять не рекомендуется.

Противопоказаниями к буллэктомии являются продолжающееся курение, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, диффузная эмфизема с малым сдавлением окружающей легочной ткани.

Показанием к хирургическому лечению могут быть рецидивирующие пневмотораксы на фоне буллезных изменений. В таком случае одномоментно проводят буллэктомию и плевродез.

Рекомендации для Авиаперелетов

Пневмоторакс является осложнением буллезной трансформации легких. Авиаперелеты представляют определенный риск для категории этих пациентов т.к. на высоте 2.5 км полости в легких содержащие воздух способны увеличиваться на 38-40%. Это расширение может привести к разрыву буллы и пневмотораксу.

Справедливости ради, эпизоды пневмотораксов во время авиаперелетов редки и категорических запретов на полеты пациентов с буллами в легких нет.

Если пневмоторакс случился за 7-14 дней до перелета, авиапутешествие следует отложить.

Пн-Пт: с 10:00 до 20:00

Сб: с 10:00 до 18:00

Вс: выходной день

Москва, Мажоров переулок, д.7

м. Электрозаводская

Пн-Пт: с 10:00 до 20:00

Сб: с 10:00 до 18:00

Вс: выходной день

Эмфизема лёгких – это хроническое прогрессирующее заболевание. Симптомы эмфиземы лёгких встречаются у 4% людей. При прогрессировании патологического процесса пациенты становятся инвалидами. Эмфизема лёгких уменьшает продолжительность жизни. Для лечения пациентов, страдающих эмфиземой лёгких, все условия созданы в Юсуповской больнице:

Тяжёлые случаи эмфиземы лёгких обсуждаются на заседании Экспертного Совета. В его работе принимают участие профессора, доктора медицинских наук, врачи высшей категории. Ведущие специалисты в области пульмонологии коллегиально вырабатывают индивидуальную схему лечения пациентов.

Конечный отдел дыхательных путей представлен терминальными бронхиолами, которые входят в состав ацинуса (структурно-функциональной единицы лёгкого). На поверхности альвеол происходит воздухообмен. Эмфизема рассматривается как необратимое отступающее от правил увеличение определённой части или всего ацинуса вследствие нарушения структуры респираторной ткани лёгкого. Эмфизема лёгких имеет код по МКБ 10: J43.9.

Причины и анатомические типы эмфиземы лёгких

Эмфизема лёгких развивается под воздействием следующих факторов риска:

Сенильная эмфизема развивается у пожилых людей при наличии сопутствующих заболеваний. В норме размер входа в альвеолу не превышает 10 мкм. При эмфиземе размер альвеолярных пор превышает 20 мкм. Широкий вход в альвеолы, дегенерация эластических волокон, запустевание капилляров приводит к уменьшению площади поверхности функционирующих альвеол. Эмфизематозно изменённые альвеолы сдавливают неизмененные альвеолы, что приводит к нарушению вентиляционной функции лёгких.

В зависимости от вовлечения в патологический процесс ацинуса выделяют следующие анатомические типы эмфиземы:

Пульмонологи выделяют особую форму эмфиземы – буллезную. Булла – это эмфизематозный участок лёгкого диаметром около 1см. Буллы первого типа возникают вне зависимости от распространённости эмфиземы, располагаются в верхних долях лёгкого, под плеврой, ткань входа в неё фиброзно изменена. Буллы второго и третьего типа встречаются при распространённой эмфиземе, но буллы второго типа расположены под плеврой, а третьего – произвольно.

Признаки эмфиземы лёгких

Эмфизема лёгких проявляется следующими симптомами:

Одышка у пациентов, страдающих эмфиземой, развивается исподволь и начинает беспокоить больного после 50-60 лет. Пациенты предъявляют жалобы на наличие длительного кашля с мокротой. Эмфизематозная одышка достаточно специфична – в период обострения заболевания лицо пациента приобретает розовый оттенок. Одышка у больных незаметна в течение многих лет, исподволь прогрессирует и внезапно начинает угрожать жизни больного.

В связи с тем, что при эмфиземе лёгких патологический процесс затрагивает конечный отдел дыхательных путей, бактериальное воспаление не доминирует, слизистая мокрота выделяется в небольшом количестве. Больные эмфиземой лёгких значительно теряют массу тела в связи с напряжённой работой дыхательных мышц, которая направлена на преодоление высокого сопротивления конечных отделов дыхательных путей. При эмфиземе лёгких прогноз жизни зависит от функционального состояния дыхательных мышц. Когда появляется синдром их утомления, заболевание прогрессирует, что усугубляет дыхательную недостаточность.

Пульмонологи Юсуповской больницы внимательно оценивают дыхательную мускулатуру: признаки парадоксального дыхания, синхронность участия в дыхательном центре мышц брюшного пресса, диафрагмы, мышц плечевого пояса и шеи, межреберной мускулатуры. Оценку производят в положении пациента сидя и лёжа. Пациенты с эмфиземой легких в начальных стадиях заболевания принимают вынужденное положение на животе с опущенной вниз головой и плечевым поясом, что приносит им облегчение. При таком положении больного достигаются повышение брюшного давления, поднятие вверх диафрагмы и улучшение её функции. У пациентов, страдающих эмфиземой лёгких, с выраженными изменениями грудной клетки и утомлением дыхательных мышц в горизонтальном положении начинает напряжённо работать диафрагма. По этой причине они часто спят сидя.

Грудная клетка у больных эмфиземой лёгких имеет бочкообразную форму. При перкуссии над всей поверхности лёгких врачи выявляют коробочный звук. Нижние границы лёгких опущены на 1–2 ребра, а верхушки лёгких выбухают над ключицами. При аускультации выслушивается ослабленное дыхание. При проведении кашлевой пробы могут появиться хрипы, при форсированном выдохе – трахеальный звук.

Диагностика эмфиземы лёгких

В Юсуповской больнице рентгенологическое обследование пациентов проводят с помощью аппаратов экспертного класса с высокой разрешающей способностью. На рентгенограммах пациентов, страдающих эмфиземой лёгких, видно утолщение и низкое утолщение купола диафрагмы. При проведении функциональных проб определяется заметное снижение экскурсии диафрагмы. Эти изменения соответствуют повышенной воздушности легочных полей и увеличению загрудинного пространства. На рентгенограммах видна суженная и вытянутая сердечная тень («капельное сердце»).

В диагностике эмфиземы лёгких важную роль играют следующие признаки:

Их определяют с помощью плетизмографии. При проведении ингаляционных тестов с бронходилататорами врачи выявляют стойкий необратимый характер нарушения проходимости бронхиального дерева. Поскольку у больных эмфиземой нарушена диффузионная способность лёгких, у них рано возникает гипоксемия (снижение насыщения крови кислородом).

С развитием гипоксемии у пациентов, страдающих эмфиземой лёгких, формируется полицитемический синдром, для которого характерны следующие изменения в крови:

Больным с признаками дыхательной недостаточности в Юсуповской больнице проводят мониторинг газового состава крови для того, чтобы правильно определять прогноз и строить программу лечения. Серьезной проблемой больных эмфиземой является гиперкапния (повышенное напряжение углекислого газа в артериальной крови), которая часто сопровождает синдром утомления респираторных мышц и обострение дыхательной недостаточности.

Лечение эмфиземы лёгких у взрослых

Терапия эмфиземы лёгких направлена на лечение заболевания и его осложнений (дыхательной и сердечной недостаточности в случае присоединения легочного сердца), а также включает мероприятия, которые нацелены на повышение качества жизни пациентов и замедление прогрессирования болезни. Первоначально врачи рекомендуют пациентам отказаться от курения и предлагают специальную программу, которая уменьшает риск развития синдрома отмены.

Для уменьшения потери лёгкими эластичности проводится заместительная терапия дефицита a1-антитрипсином следующими препаратами:

Заместительная терапия особенно показана больным с наследственным дефицитом a1-АТ. Пульмонологи также назначают аэрозоли a1-АТ. Действие всех этих средств направлено на предотвращение ферментативного разрушения соединительно-тканной стромы лёгких. Для коррекции системы протеолиз-антипротеолиз назначают антиоксиданты (витамин Е, аскорбиновую кислоту, глутатион, b-каротин, микроэлементы цинк и селен, тиосульфат натрия. Антиоксидантными свойствами обладает муколитик ацетилцистеин, однако он не показан больным с наследственным дефицитом a1-АТ.

Для лечения эмфиземы лёгких пульмонологи применяют средства, влияющие на сурфактантную систему лёгких, восстанавливающие поверхностно-активные свойства альвеолярной выстилки. С этой целью используют следующие вещества для интратрахеального введения:

В последние годы в терапии эмфиземы лёгких используют новый липосомальный препарат на основе природных фосфолипидов — липин. С целью улучшения состояния сурфактантной системы лёгких сочетано (внутрь и ингаляционно) применяют антагонисты кальция: лазолван, бромгексин, глицирам. Особенно выраженным сурфактант протективным действием обладает лазолван.

При буллезной эмфиземе лёгких торакальные хирурги клиник-партнёров Юсуповской больницы выполняют оперативные вмешательства с помощью эндоскопической техники. В последнее время при диффузной эмфиземе лёгких выполняют хирургическую редукцию легочного объёма и трансплантацию лёгких.

В терапии эмфиземы лёгких важное место отводится лечению хронического обструктивного бронхита, поскольку эти два патологических процесса нередко протекают параллельно. Пульмонологи назначают бронходилятирующие, мукорегуляторные, антибактериальные средства, глюкокортикостероиды, проводят иммунокорригирующую терапию. Для лечения эмфиземы лёгких и хронического обструктивного бронхита применяются бронхорасширяющие препараты трёх основных групп:

Через небулайзер в дыхательные пути вводят комбинированный препарат беродуал, который содержит ипратропиум бромид и фенотерол. Специалисты клиники реабилитации разрабатывают пациентам, страдающим эмфиземой лёгких, индивидуальную программу тренировки дыхательной мускулатуры. Она включает в себя специальную дыхательную гимнастику, в том числе направленную на пассивизацию выдоха, использование специальных приспособлений, которые создают положительное давление в конце выдоха. По показаниям проводят чрескожную электрическую стимуляцию диафрагмы.

Что делать, если у вас выявлена эмфизема лёгких? Звоните по номеру телефона контакт центра. Пульмонологи Юсуповской больницы являются экспертами в лечении эмфиземы лёгких. Применение современных фармакологических препаратов и вспомогательных методов лечения позволяет улучшить качество жизни даже пациентам, от которых отказались в других клиниках.